- Tunisienne

-

Tunisie

الجمهورية التونسية (ar) République tunisienne (fr)

(Détails) (Détails) Devise nationale : Hurriya, Nidham, ’Adala (Liberté, Ordre, Justice)

Langues officielles Arabe[1] (de jure),

Français (de facto)Capitale Tunis

Plus grande ville Tunis Forme de l’État

- Président de la République

- Premier ministreRépublique présidentielle

Zine el-Abidine Ben Ali

Mohamed GhannouchiSuperficie

- Totale

- Eau (%)Classé 90e

163 610 km²

5 %Population

- Totale (2009)

- DensitéClassé 77e

10 486 339[2] hab.

65,6 hab./km²Indépendance

- IndépendanceFrance

20 mars 1956Gentilé Tunisien, Tunisienne IDH (2007)  0,766 (moyen) ( 91)

0,766 (moyen) ( 91)Monnaie Dinar tunisien ( TND)Fuseau horaire UTC +1 Hymne national Humat Al-Hima Domaine internet .tn Indicatif

téléphonique+216La Tunisie (arabe : تونس), officiellement la République tunisienne, est un pays d’Afrique du Nord appartenant au Maghreb. Elle est bordée au nord et à l’est par la mer Méditerranée. Sa frontière ouest s’ouvre sur l’Algérie (965 kilomètres) et sa frontière sud-est sur la Libye (459 kilomètres). Sa capitale Tunis est située dans le nord-est du pays.

Près de 40 % de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste étant constitué de terres fertiles, berceau de la civilisation carthaginoise qui atteignit son apogée au IIIe siècle av. J.-C., avant de devenir le « grenier à blé » de l’Empire romain.

Longtemps appelée Régence de Tunis, notamment sous la domination ottomane, la Tunisie passe sous protectorat français en 1881. Avec l’avènement de l’indépendance, le 20 mars 1956, le pays prend l’appellation officielle de Royaume de Tunisie à la fin du règne de Lamine Bey qui, cependant, ne porta jamais le titre de roi. Avec la proclamation de la république, le 25 juillet 1957, c’est le leader nationaliste Habib Bourguiba qui devient le premier président de la République tunisienne et modernise le pays. Toutefois, au terme de trente ans à la tête du pays dont la fin est marquée par le clientélisme et la montée de l’islamisme, le Premier ministre Zine el-Abidine Ben Ali finit par le déposer mais poursuit dès lors les principaux objectifs du « bourguibisme » tout en libéralisant l’économie.

Intégrée aux principales instances de la communauté internationale, la Tunisie fait également partie de la Ligue arabe, de l’Union africaine et de la Communauté des États sahélo-sahariens.

Sommaire

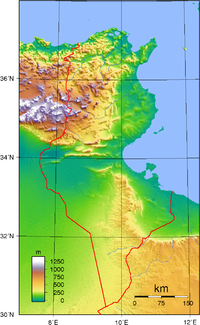

Géographie

Article détaillé : Géographie de la Tunisie.La Tunisie est le pays le plus au nord du continent africain. Il est séparé de l’Europe par 140 kilomètres au niveau du détroit de Sicile et rattaché au Maghreb dont il est le plus petit État. Disposant d’une superficie de 163 610 km2[3], le pays est limité à l’ouest par l’Algérie (965 km de frontière commune), au sud-est par la Libye (459 km) et au nord et à l’est par la mer Méditerranée (1 298 km de côtes).

Les terres cultivées représentent 4,9 millions d’hectares dont 1,6 consacré à la culture des céréales, 1,6 consacré à la culture de l’olivier et 400 000 hectares consacrés aux cultures irriguées. Le désert occupe une superficie comprise entre 33 % et 40 % du territoire selon qu’on le définisse d’après l’aridité ou selon des caractéristiques paysagères.

La Tunisie possède un relief contrasté entre une partie septentrionale et occidentale montagneuse située dans l’extension du massif montagneux de l’Atlas — son point culminant est le Djebel Chambi (1 544 mètres) — et coupée par la plaine de la Medjerda (seul cours d’eau alimenté de façon continue), une partie orientale plane s’étendant entre Hammamet et Ben Gardane et une partie méridionale désertique divisée entre une succession de chotts (Chott el-Gharsa, Chott el-Jérid et Chott el-Fejaj), des plateaux rocheux et les dunes du Grand Erg Oriental. Le littoral parsemé de tombolos et de lagunes s’étend sur 1 298 kilomètres dont 575 de plages sablonneuses. Quelques îles dont les Kerkennah et Djerba parsèment le littoral.

Climat

Le climat de la Tunisie se divise en sept zones bioclimatiques, la grande différence entre le nord et le reste du pays étant due à la chaîne de la dorsale tunisienne qui sépare les zones soumises au climat méditerranéen de celles soumises au climat aride engendré par le Sahara. En raison de sa situation géographique, le climat tunisien est influencé par divers types de vents : la côte nord est exposée aux vents marins soufflant depuis le sud de la France, ce qui provoque une baisse significative des températures et une hausse des précipitations, et le sud du pays aux vents chauds et secs tels le sirocco soufflant sur les grandes étendues désertiques et les plaines. Le pays bénéficie également d’un taux d’ensoleillement important (dépassant 3 000 heures par an). Les températures varient en raison de la latitude, de l’altitude et de la proximité ou de l’éloignement de la mer Méditerranée. S’il peut faire quelques degrés au-dessous de 0°C en hiver dans les montagnes de Kroumirie, la température grimpe parfois en été aux environs de 50 °C dans les régions désertiques. La pluviométrie annuelle varie également selon les régions : d’environ 1 000 millimètres au nord à environ 380 mm au centre et moins de 300 mm au sud.

Environnement

Articles détaillés : Liste des écorégions de Tunisie et Sites Ramsar en Tunisie.La flore varie beaucoup en fonction des régions : celle des régions côtières est semblable à celle de l’Europe méridionale et comprend prairies, garrigue, maquis et forêts de chênes-liège. Plus au sud, la végétation est de type steppique avec une dominance de l’alfa. Dans les régions arides de l’extrême sud, les oasis sont plantées de palmiers-dattiers.

Huit aires naturelles ont été érigées en parcs nationaux. Le parc national de l'Ichkeul, qui s’étend sur 12 600 hectares, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Il existe également seize réserves naturelles qui ont pour but d’être un habitat pour des espèces ayant une valeur écologique et économique et en tant qu’écosystèmes vulnérables.

Selon une étude du programme méditerranéen du WWF, la région côtière du nord-ouest figure parmi les treize sites de la Méditerranée qui se distinguent par leur richesse naturelle, leur biodiversité et leurs espèces végétales et animales uniques.

Géographie humaine

Articles détaillés : Urbanisation de la Tunisie et Liste des municipalités de Tunisie.L’espace tunisien apparaît inégalement peuplé et développé sur le plan socio-économique selon un gradient intérieur-littoral (ouest-est) : les treize gouvernorats côtiers totalisent ainsi 65,3 % de la population totale avec une forte densité de population (140 habitants par km² contre 65,6 pour l'ensemble du pays[4]). L’économie y est diversifiée, l’activité industrielle se démarquant le plus avec la concentration de 85 % des établissements industriels du pays et même de 87,5 % de l’emploi dans ce secteur économique.

La Tunisie est urbanisée à 65,6 % en 2007[4] et connaît un taux d’urbanisation annuelle de 3,6 %. Le réseau urbain se situe sur la bande littorale orientale, entre les régions de Bizerte et Gabès en passant par Tunis, le Cap Bon, le Sahel et Sfax (centre-est du pays), qui dispose des plus grandes infrastructures économiques et concentre plus de 80 % de la population urbaine. Au terme du recensement de 2004, les principales agglomérations sont :

- Tunis : 728 453 habitants[5] (2 083 000 en intégrant le Grand Tunis) ;

- Sfax : 265 131 habitants[6] (500 000 en intégrant le Grand Sfax) ;

- Sousse : 173 047 habitants[7] (400 000 en intégrant le Grand Sousse) ;

- Kairouan : 117 903 habitants[8] ;

- Gabès : 116 323 habitants[9] (170 000 en intégrant le Grand Gabès) ;

- Bizerte : 114 371 habitants[10] (150 000 en intégrant le Grand Bizerte).

Géographie administrative

Article détaillé : Gouvernorat.La Tunisie est divisée en 24 gouvernorats qui portent le nom de leurs chefs-lieux :

Tunis (تونس), Ariana (أريانة), Ben Arous (بن عروس), La Manouba (منوبة), Béja (باجة) Jendouba (جندوبة), Le Kef (الكاف), Siliana (سليانة), Bizerte (بنزرت), Nabeul (نابل) Zaghouan (زغوان), Gafsa (قفصة), Kairouan (القيروان), Kasserine (القصرين) Mahdia (المهدية), Monastir (المنستير), Sfax (صفاقس), Sidi Bouzid (سيدي بوزيد) Sousse (سوسة), Gabès (قابس), Kébili (قبلي), Médenine (مدنين), Tataouine (تطاوين), Tozeur (توزر)

À leur tête se trouvent des gouverneurs, nommés par le président de la République, qui sont les « dépositaires » de l’autorité de l’État. Trois institutions les aident à accomplir leurs missions :- le conseil local de développement ;

- le conseil rural ;

- le comité de quartier.

Aux côtés des gouverneurs se trouvent les Conseils régionaux qui sont chargés d’examiner « toutes les questions intéressant le gouvernorat dans les domaines économiques, sociaux et culturels ». Ils donnent ainsi leur avis sur les programmes et projets que l’État envisage de réaliser dans leur gouvernorat respectif, arrêtent le budget des gouvernorats et les impôts perçus au profit de la collectivité publique et établissent des relations de coopération avec des instances étrangères de niveau régional (après approbation du ministre de l’Intérieur).

Histoire

Articles détaillés : Histoire de la Tunisie et Chronologie de la Tunisie.Préhistoire

Les premières traces de présence humaine en Tunisie datent du Paléolithique. C’est à 20 kilomètres à l’est de Gafsa, dans l’oasis d’El Guettar, que se rassemble une petite population nomade de chasseurs-cueilleurs moustériens[11]. Michel Gruet, l’archéologue qui découvre le site, relève qu’ils consomment des dattes dont il retrouve le pollen aux alentours de la source[12] aujourd’hui asséchée[13].

À une culture ibéromaurusienne, répartie sur le littoral[14] et relativement minime en Tunisie[15], succède la période du Capsien, nom créé par Jacques de Morgan et issu du latin Capsa, qui a lui-même donné le nom de l’actuelle Gafsa[16]. Morgan définit le Capsien comme étant une culture allant du Paléolithique supérieur au Néolithique, couvrant ainsi une période qui s’étend du VIIIe au Ve millénaires av. J.-C.[17]. D’un point de vue ethnologique et archéologique, le Capsien prend une importance plus grande puisque des ossements et des traces d’activité humaine remontant à plus de 15 000 ans sont découverts dans la région. Outre la fabrication d’outils en pierre et en silex, les Capsiens produisaient, à partir d’ossements, divers outils dont des aiguilles pour coudre des vêtements à partir de peaux d’animaux.

Au Néolithique (4500 à 2500 av. J.-C. environ), arrivé tardivement dans cette région, la présence humaine est conditionnée par la formation du désert saharien, qui acquiert son climat actuel. De même, c’est à cette époque que le peuplement de la Tunisie s’enrichit par l’apport des Berbères[18], issus semble-t-il de la migration vers le nord de populations libyques[19] (ancien terme grec désignant les populations africaines en général[20]). Le Néolithique voit également le contact s’établir entre les Phéniciens de Tyr, les futurs Carthaginois qui fondent la civilisation punique, et les peuples autochtones de l’actuelle Tunisie, dont les Berbères sont désormais devenus la composante essentielle. On observe le passage de la Préhistoire à l’Histoire principalement dans l’apport des populations phéniciennes, même si le mode de vie néolithique continue un temps à exister aux côtés de celui des nouveaux arrivants. Cet apport est nuancé, notamment à Carthage (centre de la civilisation punique en Occident), par la coexistence de différentes populations minoritaires mais dynamiques comme les Berbères, les Grecs, les Italiens ou les Ibères d’Espagne. Les nombreux mariages mixtes contribuent à l’établissement de la civilisation punique[21].

De la Carthage punique à la Carthage romaine

Article détaillé : Histoire de Carthage.L’entrée de la Tunisie dans l’histoire se fait par l’expansion d’une cité issue d’une colonisation proche-orientale[22]. La Tunisie accueille progressivement une série de comptoirs phéniciens comme bien d’autres régions méditerranéennes. Le premier comptoir selon la tradition est celui d’Utique[23], qui date de 1101 av. J.-C[24]. En 814 av. J.-C., des colons phéniciens venus de Tyr[25] fondent la ville de Carthage[26]. D’après la légende, c’est la reine Élyssa (Didon pour les Romains), sœur du roi de Tyr Pygmalion, qui est à l’origine de la cité[27].

Ouverte sur la mer, Carthage est également ouverte structurellement sur l’extérieur. Un siècle et demi après la fondation de la ville, les Carthaginois ou Puniques étendent leur emprise sur le bassin occidental de la mer Méditerranée. Cette présence prend diverses formes, y compris celle de la colonisation[26], mais reste d’abord commerciale[28] (comptoirs de commerce, signature de traités, etc.). La mutation vers un empire plus terrestre se heurte aux Grecs de Sicile puis à la puissance montante de Rome[26] et de ses alliés massaliotes, campaniens ou italiotes. Le cœur carthaginois qu’est la Tunisie, à la veille des guerres puniques, possède une capacité de production agricole supérieure à celle de Rome et de ses alliés réunis, et son exploitation fait l’admiration des Romains.

La lutte entre Rome et Carthage prend de l’ampleur avec l’essor des deux cités : ce sont les trois guerres puniques, qui faillirent voir la prise de Rome mais se conclurent par la destruction de Carthage, en 146 av. J.-C., après un siège de trois ans[28]. À l’issue de la Troisième Guerre punique, Rome s’installe sur les décombres de la ville[26]. La fin des guerres puniques marque l’établissement de la province romaine d’Afrique dont Utique devient la première capitale, même si le site de Carthage s’impose à nouveau par ses avantages et redevient capitale en 14[26],[29]. En 44 av. J.-C., Jules César décide d’y fonder une colonie romaine, la Colonia Julia Carthago[30], mais il faudra attendre quelques décennies pour qu’Auguste lance les travaux de la cité[31].

La région connaît alors une période de prospérité où l’Afrique devient pour Rome un fournisseur essentiel de productions agricoles[19], comme le blé et l’huile d'olive[31], grâce aux plantations d’oliviers chères aux Carthaginois[26]. La province se couvre d’un dense réseau de cités romanisées dont les vestiges encore visibles à l’heure actuelle demeurent impressionnants : il suffit de mentionner les sites de Dougga (antique Thugga), Sbeïtla (Sufetula), Bulla Regia, El Jem (Thysdrus) ou Thuburbo Majus. Partie intégrante de la République puis de l’Empire avec la Numidie[26], la Tunisie devient pendant six siècles le siège d’une civilisation romano-africaine d’une exceptionnelle richesse, fidèle à sa vocation de « carrefour du monde antique ». La Tunisie est alors le creuset de l’art de la mosaïque, qui s’y distingue par son originalité et ses innovations[31]. Concurrents des dieux romains, des dieux indigènes apparaissent sur des frises d’époque impériale, et le culte de certaines divinités, Saturne et Caelestis, s’inscrit dans la continuité du culte voué par les Puniques à Ba'al Hammon et à sa parèdre Tanit[32]. Le « carrefour du monde antique » voit aussi l’installation précoce de communautés juives[30] et, dans le sillage de celles-ci, des premières communautés chrétiennes.

L’apogée du IIe et du début du IIIe siècles ne va toutefois pas sans heurts[26], la province connaissant quelques crises au IIIe siècle av. J.-C. : la répression de la révolte de Gordien en 238 la frappe ; elle subie de même les affrontements entre usurpateurs au début du IVe siècle. La province est l’une des moins touchées par les difficultés que connaît l’empire romain entre 235 et le début du IVe siècle. Avec la Tétrarchie, la province recouvre une prospérité que révèlent les vestiges archéologiques, provenant tant de constructions publiques que d’habitations privées. Cette époque est aussi le premier siècle du christianisme officiel, devenu religion licite en 313 et religion personnelle de l’empereur Constantin[26].

Christianisation

Dans un espace ouvert sur l’extérieur comme l’est alors la province d’Afrique, le christianisme se développe de façon précoce[33] grâce aux colons, commerçants et soldats[34], et la région devient l’un des foyers essentiels de la diffusion de la nouvelle foi, même si les affrontements religieux y sont violents avec les païens. Dès le IIe siècle, la province applique aussi les sanctions impériales, les premiers martyrs étant attestés dès le 17 juillet 180[34] : ceux qui refusent de se rallier au culte officiel peuvent être torturés, relégués sur des îles, décapités, livrés aux bêtes féroces, brûlés voire crucifiés. À la fin du IIe siècle, la nouvelle religion progresse dans la province car, malgré une situation difficile, la nouvelle foi s’implante plus vite qu’en Europe, notamment en raison du rôle social joué par l’Église d’Afrique, qui apparaît dans la seconde moitié du IIIe siècle, et du fait de la très forte densité urbaine. C’est à partir d’environ 400 que, sous l’action dynamique d’Augustin d'Hippone et l’impulsion de quelques évêques, les grands propriétaires terriens et l’aristocratie citadine se rallient au christianisme, où ils voient leur intérêt, l’Église intégrant alors les diverses couches sociales.

Cyprien de Carthage, évêque de Carthage

Cyprien de Carthage, évêque de Carthage

Rapidement, la province d’Afrique est considérée comme un phare du christianisme latin occidental[34]. Cette expansion rencontre toutefois des obstacles, en particulier lors du schisme donatiste[26] qui est condamné de façon définitive au concile de Carthage. Ce dernier accuse les schismatiques d’avoir coupé les liens entre l’Église catholique africaine et les Églises orientales originelles[34]. En dépit de cette lutte religieuse, la conjoncture économique, sociale et culturelle est relativement favorable au moment du triomphe du christianisme[35], comme en témoignent les nombreux vestiges, notamment de basiliques à Carthage et de nombreuses églises aménagées dans d’anciens temples païens (comme à Sbeïtla) ou même certaines églises rurales découvertes récemment.

Le 19 octobre 439, après s’être rendus maîtres d’Hippone[36], les Vandales et les Alains entrent dans Carthage, où ils installent leur royaume pour près d’un siècle[37]. Les Vandales sont adeptes de l’arianisme[38], déclarée hérésie chrétienne au concile de Nicée, ce qui ne facilite pas les relations entre eux et les notables locaux majoritairement catholiques. Or les Vandales exigent de la population une totale allégeance à leur pouvoir et à leur foi[39]. En conséquence, dès lors qu’ils tentent de s’opposer aux Vandales, les chrétiens sont persécutés : de nombreux hommes d’Église sont martyrisés, emprisonnés ou exilés[40] dans des camps au sud de Gafsa. Dans le domaine économique, les Vandales appliquent à l’Église la politique de confiscation dont doivent pâtir les grands propriétaires[39]. Cependant, la culture latine reste largement préservée[41] et le christianisme prospère tant qu’il ne s’oppose pas au souverain en place. Dans ce contexte, le territoire, enserré par des principautés berbères, est attaqué par les tribus de nomades chameliers : la défaite, en décembre 533 à la bataille de Tricaméron[42], confirme l’anéantissement de la puissance militaire vandale. Carthage est prise facilement par les Byzantins dirigés par le général Bélisaire[19], envoyé par Justinien[43], le roi vandale Gélimer se rendant en 534[43]. Malgré la résistance des Berbères, les Byzantins rétablissent l’esclavage et instituent de lourds impôts[44]. Par ailleurs, l’administration romaine est restaurée.

L’Église d’Afrique est mise au pas[39] et Justinien fait alors de Carthage le siège de son diocèse d’Afrique. À la fin du VIe siècle, la région est placée sous l’autorité d’un exarque cumulant les pouvoirs civil et militaire, et disposant d’une large autonomie vis-à-vis de l’empereur. Prétendant imposer le christianisme d’État, les Byzantins pourchassent le paganisme, le judaïsme et les hérésies chrétiennes[44]. Pourtant, à la suite de la crise monothéliste, les empereurs byzantins, opposés à l’Église locale, se détournent de la cité. Or, avec une Afrique byzantine entraînée dans le marasme, un état d’esprit insurrectionnel secoue des confédérations de tribus sédentarisées et constituées en principautés[39]. Ces tribus berbères sont d’autant plus hostiles à l’Empire byzantin qu’elles ont conscience de leur propre force[39]. Avant même sa prise par les Arabes en 698[45], la capitale et dans une certaine mesure la province d’Afrique se sont vidées de leurs habitants byzantins. Dès le début du VIIe siècle, l’archéologie témoigne en effet d’un repli[46].

Arabisation et islamisation de la Tunisie

Article détaillé : Tunisie à l'époque médiévale.La première expédition arabe sur la Tunisie est lancée en 647[45]. En 661, une deuxième offensive se termine par la prise de Bizerte. La troisième, menée en 670 par Oqba Ibn Nafi Al Fihri, est décisive : ce dernier fonde la ville de Kairouan au cours de la même année[44] et cette ville devient la base des expéditions contre le nord et l’ouest du Maghreb[19]. L’invasion complète manque d’échouer avec la mort d’Ibn Nafi en 683[47]. Envoyé en 693 avec une puissante armée arabe, le général ghassanide Hassan Ibn Numan réussit à vaincre l’exarque et à prendre Carthage[48] en 695. Seuls résistent certains Berbères dirigés par la Kahena[48]. Les Byzantins, profitant de leur supériorité navale, débarquent une armée qui s’empare de Carthage en 696 pendant que la Kahena remporte une bataille contre les Arabes en 697[48]. Ces derniers, au prix d’un nouvel effort, finissent cependant par reprendre définitivement Carthage en 698 et par vaincre et tuer la Kahena[47].

Contrairement aux précédents envahisseurs, les Arabes ne se contentent pas d’occuper la côte et entreprennent de conquérir l’intérieur du pays. Après avoir résisté, les Berbères se convertissent à la religion de leurs vainqueurs[47], principalement à travers leur recrutement dans les rangs de l’armée victorieuse. Des centres de formation religieuse s’organisent alors, comme à Kairouan, au sein des nouveaux ribats. On ne saurait toutefois estimer l’ampleur de ce mouvement d’adhésion à l’islam. D’ailleurs, refusant l’assimilation, nombreux sont ceux qui rejettent la religion dominante et adhèrent au kharidjisme, hérésie née en Orient et proclamant l’égalité de tous les musulmans sans distinction de race ni de classe[49]. La région reste une province omeyyade jusqu’en 750, quand la lutte entre Omeyyades et Abbassides voit ces derniers l’emporter[49]. De 767 à 776, les kharidjites berbères sous le commandement d’Abou Qurra s’emparent de tout le territoire, mais ils se retirent finalement dans leur royaume de Tlemcen, après avoir tué Omar ibn Hafs, surnommé Hezarmerd, dirigeant de la Tunisie à cette époque[50]. En 800, le calife abbasside Haroun ar-Rachid délègue son pouvoir en Ifriqiya à l’émir Ibrahim ibn al-Aghlab[51] et lui donne le droit de transmettre ses fonctions par voie héréditaire[52]. Al-Aghlab établit la dynastie des Aghlabides, qui règne durant un siècle sur le Maghreb central et oriental. Le territoire bénéficie d’une indépendance formelle tout en reconnaissant la souveraineté abbasside[52]. La Tunisie devient un foyer culturel important avec le rayonnement de Kairouan et de sa Grande mosquée, un centre intellectuel de haute renommée[53].

Minaret de la mosquée Zitouna de style almohade

Minaret de la mosquée Zitouna de style almohade

À la fin du règne de Ziadet Allah Ier (817-838), Tunis devient la capitale de l’émirat jusqu’en 909[54]. Appuyée par les tribus Kutama qui forment une armée fanatisée, l’action du prosélyte ismaélien Abu Abd Allah ach-Chi'i entraîne la disparition de l’émirat en une quinzaine d’années (893-909)[55]. En décembre 909, Ubayd Allah al-Mahdi se proclame calife et fonde la dynastie des Fatimides, qui déclare usurpateurs les califes omeyyades et abbassides ralliés au sunnisme. L’État fatimide s’impose progressivement sur toute l’Afrique du Nord en contrôlant les routes caravanières et le commerce avec l’Afrique subsaharienne. En 945, Abu Yazid, de la grande tribu des Banou Ifren, organise sans succès une grande révolte berbère pour chasser les Fatimides. Le troisième calife, Ismâ`îl al-Mansûr, transfère alors la capitale à Kairouan et s’empare de la Sicile[45] en 948.

Lorsque la dynastie fatimide déplace sa base vers l’est en 972, trois ans après la conquête finale de la région, et sans abandonner pour autant sa suzeraineté sur l’Ifriqiya, le calife Al-Muizz li-Dîn Allah confie à Bologhine ibn Ziri — fondateur de la dynastie des Zirides — le soin de gouverner la province en son nom. Les Zirides prennent peu à peu leur indépendance vis-à-vis du calife fatimide[45], ce qui culmine avec la rupture avec ce suzerain devenu lointain et inaugure l’ère de l’émancipation berbère[55]. L’envoi depuis l’Égypte de tribus arabes nomades sur l’Ifriqiya marque la réplique des Fatimides à cette trahison[55].

Les Hilaliens suivis des Banu Sulaym — dont le nombre total est estimé à 50 000 guerriers et 200 000 bédouins[55] — se mettent en route après que de véritables titres de propriété leur ont été distribués au nom du calife fatimide. Kairouan résiste pendant cinq ans avant d’être occupée et pillée. Le souverain se réfugie alors à Mahdia en 1057 tandis que les nomades continuent de se répandre en direction de l’Algérie, la vallée de la Medjerda restant la seule route fréquentée par les marchands[55]. Ayant échoué dans sa tentative pour s’établir dans la Sicile reprise par les Normands, la dynastie ziride s’efforce sans succès pendant 90 ans de récupérer une partie de son territoire pour organiser des expéditions de piraterie et s’enrichir grâce au commerce maritime.

Les historiens arabes sont unanimes à considérer cette migration comme l’événement le plus décisif du Moyen Âge maghrébin, caractérisé par une progression diffuse de familles entières qui a rompu l’équilibre traditionnel entre nomades et sédentaires berbères[55]. Les conséquences sociales et ethniques marquent ainsi définitivement l’histoire du Maghreb avec un métissage de la population. Depuis la seconde moitié du VIIe siècle, la langue arabe demeurait l’apanage des élites citadines et des gens de cour. Avec l’invasion hilalienne, les dialectes berbères sont plus ou moins influencés par l’arabisation, à commencer par ceux de l’Ifriqiya orientale[55].

À partir du premier tiers du XIIe siècle, la Tunisie est régulièrement attaquée par les Normands de Sicile et du sud de l’Italie, basés dans le royaume normano-sicilien. Cependant, l’ensemble du territoire d’Ifriqiya finit par être occupé par l’armée du sultan almohade Abd al-Mumin lors de son expédition depuis le nord du Maroc en 1159[56]. L’économie devient florissante[57] et des relations commerciales s’établissent avec les principales villes du pourtour méditerranéen (Pise, Gênes, Marseille, Venise et certaines villes d’Espagne). L’essor touche également le domaine culturel[57] avec les œuvres du grand historien et père de la sociologie Ibn Khaldoun ; le siècle almohade est considéré comme l’« âge d’or » du Maghreb[57]. De grandes villes se développent et les plus belles mosquées sont érigées à cette époque[58]. Les Almohades confient la Tunisie à Abû Muhammad `Abd al-Wâhid ben Abî Hafs mais son fils Abû Zakariyâ Yahyâ se sépare d’eux en 1228 et fonde la nouvelle dynastie berbère[29] des Hafsides[59]. Elle acquiert son indépendance dès 1236[60] et dirige la Tunisie jusqu’en 1574[51], ce qui en fait la première dynastie tunisienne par sa durée[61]. Elle établit la capitale du pays à Tunis[51], et la ville se développe grâce au commerce avec les Vénitiens, les Génois, les Aragonais et les Siciliens[45].

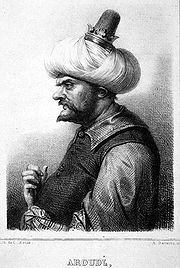

À la croisée des convoitises

Article détaillé : Tunisie beylicale.Les Hafsides de Tunis s’essoufflent et perdent peu à peu, après la bataille de Kairouan en 1348, le contrôle de leurs territoires au profit des Mérinides d’Abu Inan Faris[60], alors que, frappée de plein fouet par la peste[62] de 1384, l’Ifriqiya continue de subir une désertification démographique amorcée par les invasions hilaliennes[63]. C’est alors que commencent à arriver les Maures musulmans et juifs andalous[45] fuyant la déchéance du royaume de Grenade en 1492 et occasionnant des problèmes d’assimilation[63]. En une dizaine d’années, les souverains espagnols Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille prennent les cités de Mers el-Kébir, Oran, Bougie, Tripoli et l’îlot situé en face d’Alger. Pour s’en libérer, les autorités de la cité sollicitent l’aide de deux corsaires renommés, d’origine grecque : les frères Arudj et Khayr ad-Din[64] Barbaros ou Barberousse.

La Tunisie offrant un environnement favorable, les frères Barberousse s’y illustrent : Arudj reçoit en effet du souverain hafside aux abois l’autorisation d’utiliser le port de La Goulette puis l’île de Djerba comme base[63]. Après la mort d’Arudj, son frère Khayr ad-Din se place dans la vassalité du sultan d’Istanbul. Nommé grand amiral de l’Empire ottoman, il s’empare de Tunis en 1534 mais doit se retirer après la prise de la ville par l’armada que Charles Quint mène en 1535[45],[63]. En 1560, Dragut parvient à Djerba et, en 1574, Tunis est reprise par les Ottomans[51], qui font de la Tunisie une province de l’empire[38] en 1575. Pourtant, malgré leurs victoires, les Ottomans ne s’implantent guère en Tunisie. Au cours du XVIIe siècle, leur rôle ne cesse de décroître au profit des dirigeants locaux qui s’émancipent progressivement de la tutelle du sultan d’Istanbul[65] alors que seuls 4 000 janissaires sont en poste à Tunis[63]. Au bout de quelques années d’administration turque, plus précisément en 1590[29], ces janissaires s’insurgent, plaçant à la tête de l’État un dey et, sous ses ordres, un bey[66] chargé du contrôle du territoire et de la collecte des impôts. Ce dernier ne tarde pas à devenir le personnage essentiel de la régence[51] aux côtés du pacha, qui reste confiné dans le rôle honorifique de représentant du sultan ottoman, au point qu’une dynastie beylicale finit par être fondée par Mourad Bey en 1612. Le 15 juillet 1705, Hussein I Bey fonde la dynastie des Husseinites[61]. Quoique toujours officiellement province de l’Empire ottoman, la Tunisie acquiert une grande autonomie au XIXe siècle[51], notamment avec Ahmed I Bey, régnant de 1837 à 1855, qui enclenche un processus de modernisation[67]. À cette époque, le pays vit de profondes réformes, comme l’abolition de l’esclavage et l’adoption en 1861 d’une constitution[67],[68], et manque même de devenir une république indépendante.

Il est difficile de mesurer l’importance des influences turques qui demeurent en Tunisie. Quelques monuments affichent leur filiation ottomane. Dans un autre domaine, l’art des tapis, qui existait pour certains avant l’arrivée des Ottomans, voit les productions de Kairouan présenter au XVIIIe siècle des motifs purement anatoliens[63]. Malgré ces influences perceptibles dans l’aspect des objets manufacturés, l’empreinte de l’Italie voisine se fait de plus en plus manifeste au cours du XVIIIe siècle, tant dans l’architecture que dans la décoration, marquant ainsi une ouverture du pays à l’Europe[63].

Protectorat et lutte nationaliste

Article détaillé : Protectorat français en Tunisie.Toutefois, en raison de la politique ruineuse des beys, de la hausse des impôts[61] et d’interférences étrangères dans l’économie, le pays connaît peu à peu de graves difficultés financières[67]. Tous ces facteurs contraignent le gouvernement à déclarer la banqueroute en 1869 et à créer une commission financière internationale anglo-franco-italienne[69]. La régence apparaît vite comme un enjeu stratégique de première importance de par la situation géographique du pays, à la charnière des bassins occidental et oriental de la Méditerranée[70]. La Tunisie fait donc l’objet des convoitises rivales de la France et de l’Italie. Les consuls français et italien tentent de profiter des difficultés financières du bey, la France comptant sur la neutralité de l’Angleterre (peu désireuse de voir l’Italie prendre le contrôle de la route du canal de Suez) et bénéficiant des calculs de Bismarck, qui souhaite la détourner de la question de l’Alsace-Lorraine[70].

Les incursions de « pillards » khroumirs en territoire algérien fournissent un prétexte à Jules Ferry pour souligner la nécessité de s’emparer de la Tunisie[70]. En avril 1881, les troupes françaises y pénètrent sans résistance majeure et parviennent à occuper Tunis[67] en trois semaines, sans combattre[71]. Le 12 mai 1881, le protectorat est officialisé lorsque Sadok Bey signe forcé, sous peine de mort[72], le traité du Bardo[73] au palais de Ksar Saïd[74]. Ce qui n’empêche pas, quelques mois plus tard, les troupes françaises de faire face à des révoltes rapidement étouffées dans les régions de Kairouan et Sfax[70]. Le régime du protectorat est renforcé par les conventions de la Marsa du 8 juin 1883 qui accordent à la France le droit d’intervenir dans la politique étrangère, la défense et les affaires internes de la Tunisie[75],[76]. La France représente dès lors la Tunisie sur la scène internationale, et ne tarde pas à abuser de ses droits et prérogatives de protecteur pour exploiter le pays comme une colonie, en contraignant le bey à abandonner la quasi-totalité de ses pouvoirs au résident général[77]. Néanmoins, des progrès économiques ont lieu, notamment via les banques et les compagnies[75]. La colonisation permet l’expansion des cultures de céréales et de la production d’huile d’olive ainsi que l’exploitation des mines de phosphates[69] et de fer. Un important port militaire est aménagé à Bizerte[70]. De plus, dans le domaine de l’éducation, les Français établissent un système bilingue arabe et français qui donne l’opportunité à l’élite tunisienne de se former dans les deux langues[78].

La lutte contre l’occupation française commence dès le début du XXe siècle avec le mouvement réformiste et intellectuel des Jeunes Tunisiens fondé en 1907[79] par Béchir Sfar, Ali Bach Hamba et Abdeljelil Zaouche. Ce courant nationaliste se manifeste par l’affaire du Djellaz en 1911 et le boycott des tramways tunisois en 1912[77]. De 1914 à 1921, le pays vit en état d’urgence et la presse anticolonialiste est interdite[19]. Malgré tout, le mouvement national ne cesse pas d’exister[77]. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, une nouvelle génération organisée autour d’Abdelaziz Thâalbi prépare la naissance du parti du Destour[77]. Entré en conflit avec le régime du protectorat[80], le parti expose, dès la proclamation officielle de sa création le 4 juin 1920[76], un programme en huit points. Après avoir fustigé le régime du protectorat dans des journaux comme La Voix du Tunisien et L’Étendard tunisien[81], l’avocat Habib Bourguiba fonde en 1932, avec Tahar Sfar, Mahmoud El Materi et Bahri Guiga, le journal L'Action Tunisienne[82], qui, outre l’indépendance, prône la laïcité[83]. Cette position originale conduit le 2 mars 1934[76], lors du congrès de Ksar Hellal[80], à la scission du parti en deux branches, l’une islamisante qui conserve le nom Destour, et l’autre moderniste et laïque, le Néo-Destour[69], une formation politique moderne, structurée sur les modèles des partis socialistes et communistes européens, et déterminée à conquérir le pouvoir pour transformer la société[82]. Après l’échec des négociations engagées par le gouvernement Blum, des incidents sanglants éclatent en 1937[69] et les émeutes d’avril 1938 sont sévèrement réprimées[83].

Cette répression conduit à la clandestinité du Néo-Destour, qui incite les nouveaux dirigeants à ne pas exclure l’éventualité d’une lutte plus active[84],[85]. En 1940, le régime de Vichy livre Bourguiba à l’Italie, à la demande de Benito Mussolini, qui espère l’utiliser pour affaiblir la Résistance française en Afrique du Nord[83]. Cependant Bourguiba ne désire pas cautionner les régimes fascistes et lance le 8 août 1942 un appel pour le soutien aux troupes alliées[83]. Pendant ce temps, la Tunisie est le théâtre d’importantes opérations militaires[79] connues sous le nom de campagne de Tunisie[69] Après plusieurs mois de combats et une contre-offensive blindée allemande dans la région de Kasserine et Sbeïtla au début de l’année 1943, les troupes du Troisième Reich sont contraintes de capituler le 11 mai dans le cap Bon, quatre jours après l’arrivée des forces alliées à Tunis[86]. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nationalistes inscrivent la résistance armée dans la stratégie de libération nationale[85]. Des pourparlers sont menés après la guerre avec le gouvernement français[84], si bien que Robert Schuman évoque en 1950 l’indépendance de la Tunisie en plusieurs étapes[76]. Mais des troubles nationalistes en 1951 précipitent leur échec[76].

Habib Bourguiba à Bizerte en 1952

Habib Bourguiba à Bizerte en 1952

Avec l’arrivée du nouveau résident général, Jean de Hauteclocque, le 13 janvier 1952, et l’arrestation, le 18 janvier, de 150 destouriens dont Bourguiba, débutent la révolte armée[69], la répression militaire française[76] et un durcissement des positions de chaque camp[87]. De plus, avec l’assassinat du syndicaliste Farhat Hached par l’organisation colonialiste extrémiste[88] de la Main rouge[89], le 5 décembre, se déclenchent manifestations, émeutes, grèves, tentatives de sabotage et jets de bombes artisanales[85]. Le développement de la répression, accompagnée de l’apparition du contre-terrorisme, incite les nationalistes à prendre plus spécifiquement pour cibles les colons, les fermes, les entreprises françaises et les structures gouvernementales[85]. C’est pourquoi les années 1953 et 1954 sont marquées par la multiplication des attaques contre le système colonial. En réponse, près de 70 000 soldats français sont mobilisés pour arrêter les guérillas des groupes tunisiens dans les campagnes[90]. Cette situation difficile est apaisée par la reconnaissance de l’autonomie interne de la Tunisie, concédée par Pierre Mendès France le 31 juillet 1954[76],[91]. C’est finalement le 3 juin 1955[90] que les conventions franco-tunisiennes sont signées entre le Premier ministre tunisien Tahar Ben Ammar et son homologue français Edgar Faure[88]. En dépit de l’opposition de Salah Ben Youssef, qui sera exclu du parti[38], les conventions sont approuvées par le congrès du Néo-Destour tenu à Sfax le 15 novembre de la même année[87]. Après de nouvelles négociations, la France finit par reconnaître « solennellement l’indépendance de la Tunisie »[87] le 20 mars 1956[92], tout en conservant la base militaire de Bizerte.

Tunisie indépendante

Article détaillé : Tunisie depuis 1956.Le 25 mars[61], l’Assemblée nationale constituante est élue : le Néo-Destour en remporte tous les sièges et Bourguiba est porté à sa tête le 8 avril[19],[79]. Le 11 avril, il devient le Premier ministre de Lamine Bey[88]. Le Code du statut personnel, à tendance progressiste, est proclamé le 13 août[93] et, le 25 juillet 1957, la monarchie est abolie, la Tunisie devenant une république[94] dont Bourguiba est élu président[95] le 8 novembre 1959[96].

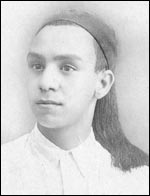

Photo officielle de Habib Bourguiba

Photo officielle de Habib Bourguiba

Le 8 février 1958, en pleine guerre d'Algérie, des avions de l’armée française franchissent la frontière algéro-tunisienne et bombardent le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef[19]. En 1961, dans un contexte d’achèvement prévisible de la guerre, la Tunisie revendique la rétrocession de la base de Bizerte[76] : la crise qui suit fait près d’un millier de morts, essentiellement tunisiens[76], et la France finit, le 15 octobre 1963, par rétrocéder la base à l’État tunisien[95].

Avec l’assassinat de Salah Ben Youssef, principal opposant de Bourguiba depuis 1955[95], à Francfort et l’interdiction du Parti communiste (PCT) le 8 janvier 1963, la République tunisienne devient un régime de parti unique dirigé par le Néo-Destour[95]. En mars 1963, Ahmed Ben Salah entame une politique « socialiste » d’étatisation pratiquement totale de l’économie. Des émeutes contre la collectivisation des terres dans le Sahel tunisien le 26 janvier 1969 poussent au limogeage de Ben Salah le 8 septembre avec la fin de l’expérience socialiste[95]. Avec une économie affaiblie par la fin du socialisme et un panarabisme défendu par Mouammar Kadhafi, un projet politique qui unifierait la Tunisie et la Libye sous le nom de République arabe islamique est lancé en 1974 mais échoue très rapidement en raison des tensions tant nationales qu’internationales. Après la condamnation à une lourde peine de prison de Ben Salah, rendu responsable de l’échec de la politique des coopératives, viennent l’épuration de l’aile libérale du PSD animée par Ahmed Mestiri puis la proclamation de Bourguiba comme président à vie en 1975[19]. C’est dans ces conditions, marquées par un léger desserrement de l’étau du PSD sous le gouvernement d’Hédi Nouira, que l’UGTT gagne en autonomie tandis que naît en 1977 la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Le coup de force du « Jeudi noir » contre l’UGTT en janvier 1978 puis l’attaque contre la ville minière de Gafsa, en janvier 1980, ne suffisent pas à museler la société civile émergente.

Dès le début des années 1980, le pays traverse une crise politique et sociale[97] où se conjuguent le développement du clientélisme et de la corruption, la paralysie de l’État devant la dégradation de la santé de Bourguiba, les luttes de succession et le durcissement du régime. En 1981, la restauration partielle du pluralisme politique, avec la levée de l’interdiction frappant le Parti communiste, suscite des espoirs qui seront déçus par la falsification des résultats aux élections législatives de novembre. Par la suite, la répression sanglante des « émeutes du pain » de décembre 1983[97], la nouvelle déstabilisation de l’UGTT et l’arrestation de son dirigeant Habib Achour contribuent à accélérer la chute du président vieillissant[82]. La situation favorise la montée de l’islamisme[88] et le long règne de Bourguiba s’achève dans une lutte contre l’islamisme menée par Zine el-Abidine Ben Ali, nommé ministre de l’Intérieur puis Premier ministre en octobre 1987[95].

Le 7 novembre 1987, Ben Ali dépose le président pour sénilité, action accueillie favorablement par une large fraction du monde politique[97]. Élu le 2 avril 1989 avec 99,27 % des voix[98], le nouveau président réussit à relancer l’économie alors que, sur le plan de la sécurité, le régime s’enorgueillit d’avoir épargné au pays les convulsions islamistes qui ensanglantent l’Algérie voisine, grâce à la neutralisation du parti Ennahda au prix de l’arrestation de dizaines de milliers de militants et de multiples procès au début des années 1990[82]. Les opposants laïques signent quant à eux le Pacte national en 1988, plate-forme destinée à la démocratisation du régime. Pourtant, l’opposition et de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme accusent peu à peu le régime d’attenter aux libertés publiques[69] en étendant la répression au-delà du mouvement islamiste. En 1994, le président Ben Ali est réélu avec 99,91 % des voix[99],[100] et signe l’année suivante un accord de libre-échange avec l’Union européenne[76]. Les élections du 24 novembre 1999, bien qu’elles soient les premières présidentielles à être pluralistes avec trois candidats, voient le président Ben Ali réélu avec un score comparable aux scrutins précédents[98],[100]. La réforme de la constitution approuvée par référendum le 26 mai 2002 accroît encore les pouvoirs du président, repousse l’âge limite des candidats, supprime la limite des trois mandats réintroduite en 1988 et permet au président de briguer de nouveaux mandats au-delà de l’échéance de 2004 tout en bénéficiant d’une immunité judiciaire à vie[82]. Le 11 avril 2002, un attentat au camion piégé vise la synagogue de la Ghriba et provoque la mort de 19 personnes dont quatorze touristes allemands.

Politique

Articles détaillés : Politique de la Tunisie, Président de la République tunisienne et Partis politiques tunisiens.Politique intérieure

Le président de la République tunisienne est élu tous les cinq ans au suffrage universel et il peut se présenter aux élections autant de fois qu’il veut pour autant qu’il ait moins de 75 ans. Zine el-Abidine Ben Ali, l’actuel détenteur du poste, est élu le 24 octobre 2004 pour un quatrième mandat. La Tunisie ne connaît que deux présidents au cours de son histoire moderne : Habib Bourguiba (25 juillet 1957-7 novembre 1987), avec comme Premiers ministres Bahi Ladgham, Hédi Nouira, Mohamed Mzali, Rachid Sfar et Zine el-Abidine Ben Ali, puis Ben Ali (depuis le 7 novembre 1987) avec comme Premiers ministres Hédi Baccouche, Hamed Karoui et Mohamed Ghannouchi. Le pouvoir législatif, bicaméral depuis 2002, est exercé par la Chambre des députés, composée de 189 députés (dont 37 de l’opposition) élus au suffrage universel, et par la Chambre des conseillers (qui tient sa séance inaugurale le 16 août 2005) qui comprend 112 membres.

La constitution actuelle est celle qui est proclamée le 1er juin 1959, trois ans après l’indépendance. Elle a subi plusieurs amendements dont celui du 12 juillet 1988 pour limiter le nombre de mandats présidentiels à trois (après que Bourguiba eut été proclamé président à vie) et celui du 1er juin 2002 suite au référendum tenu le 26 mai de la même année, permettant notamment la suppression de la limite du nombre de mandats présidentiels, l’allongement de l’âge limite pour déposer une candidature à la présidence, l’instauration d’une immunité judiciaire pour le président (durant et après l’exercice de ses fonctions) et l’instauration d’un parlement bicaméral.

Le RCD, parti au pouvoir, fut durant 25 ans le seul parti politique légal — alors qu’il portait le nom de PSD — et domine toujours la vie politique avec plus de deux millions d’adhérents revendiqués. La scène politique du pays compte actuellement six partis politiques d’opposition légaux, un minimum de 20 % des 189 sièges de la Chambre des députés leur étant garanti par la loi.

Le manque de transparence politique, la faible liberté d'expression et la censure (notamment de la presse et de nombreux sites web) font qu’une situation politique précise de la Tunisie est difficile à déterminer. De nombreuses ONG internationales pointent du doigt les atteintes aux droits de l’homme en Tunisie notamment en ce qui concerne les atteintes à la liberté d’expression, les prisonniers politiques et d’opinion, l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif, la torture et la situation dans les prisons tunisiennes, ainsi que le harcèlement de toute dissidence politique. De leur côté, les autorités tunisiennes font valoir que leurs efforts en termes de droits de l’homme ont été officiellement reconnus par des instances internationales comme le Conseil des droits de l'homme des Nations unies dont les membres ont souligné, avec quelques réserves pour certains, les progrès accomplis par le pays en la matière[101].

Politique extérieure

Article détaillé : Relations internationales de la Tunisie. Habib Ben Yahia, ministre des Affaires étrangères, en compagnie de Colin Powell durant sa visite à Washington en avril 2002

Habib Ben Yahia, ministre des Affaires étrangères, en compagnie de Colin Powell durant sa visite à Washington en avril 2002

Le premier président, Habib Bourguiba, choisit le non-alignement durant la guerre froide tout en ayant des relations étroites avec l’Europe et les États-Unis. Son successeur, Zine el-Abidine Ben Ali, maintient la tradition tunisienne de bonnes relations avec l’Occident tout en jouant un rôle actif dans les instances régionales arabes et africaines : le pays accueille, en mai 2004, la 16e session ordinaire du sommet de la Ligue arabe (dont la Tunisie est membre depuis 1958) et envoie régulièrement de l’aide humanitaire aux Palestiniens et aux États arabo-musulmans en crise comme le Liban, en 2006, ou l’Indonésie après le tsunami du 26 décembre 2004. Le pays est également un membre fondateur de l’OUA, dont elle assure la présidence en 1994-1995, avant de participer à la fondation de l’Union africaine en juillet 2002. La Tunisie a également soutenu le développement de l’Union du Maghreb arabe qui inclut l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Libye. Toutefois, ses progrès restent limités en raison de tensions entre l’Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental. En février 2001, la Tunisie adhère à la Communauté des États sahélo-sahariens et accueille le siège de la Banque africaine de développement en 2003. Le pays est depuis longtemps une voix modératrice sur la question du Proche-Orient : Bourguiba est ainsi le premier dirigeant arabe à appeler à la reconnaissance d’Israël par les pays arabes dans un discours prononcé à Jéricho le 3 mars 1965[102]. Le pays abrite le quartier général de la Ligue arabe de 1979 à 1990 ainsi que celui de l’OLP de 1982 à 1993 (jusqu’à ce que son comité exécutif s’installe dans les Territoires occupés bien que son département politique reste à Tunis). Le pays joue également un rôle modérateur dans les négociations de paix au Proche-Orient : la Tunisie est le premier pays arabe à recevoir une délégation israélienne en 1993, dans le cadre du processus de paix, et maintient une représentation en Israël jusqu’au début de la seconde Intifada en 2000.

Coincée entre l’Algérie et la Libye, la Tunisie a toujours cherché à maintenir de bonnes relations avec ses voisins malgré des tensions occasionnelles. La Tunisie et l’Algérie ont résolu un long litige frontalier en 1993 et ont coopéré dans la construction du gazoduc transméditerranéen menant vers l’Italie. La Tunisie a par ailleurs récemment signé un accord avec l’Algérie pour démarquer la frontière maritime entre les deux pays. Vis-à-vis de son autre voisin, les relations sont plus difficiles à partir de l’annulation par la Tunisie d’un accord visant à la formation d’une union tuniso-libyenne en 1974. Les relations diplomatiques sont rompues entre 1976 et 1977 puis se détériorent à nouveau en 1980 lorsque des rebelles appuyés par la Libye tentent de prendre la ville de Gafsa[103]. En 1982, la Cour internationale de justice tranche le différend relatif à la partition du plateau continental frontalier (riche en pétrole) en faveur de la Libye. L’expulsion par la Libye de nombreux travailleurs tunisiens en 1985 et les menaces militaires américaines conduisent la Tunisie à restreindre leurs relations qui sont à nouveau normalisées dès 1987. Tout en soutenant les sanctions de l’ONU imposées à la Libye, à la suite de bombardements aériens américains, la Tunisie prend soin de maintenir de bonnes relations avec son voisin. Elle soutient ainsi la levée de ces sanctions en 2003, la Libye redevenant ainsi l’un de ses partenaires commerciaux majeurs. Néanmoins, les deux pays ont encore un contentieux maritime sur leur frontière commune.

La Tunisie revendique également sa dimension méditerranéenne. Elle participe ainsi au Forum méditerranéen, dont elle organise l’édition 2005, et devient le premier pays du bassin méditerranéen à signer, le 17 juillet 1995, un accord d’association avec l’Union européenne dans le but de renforcer son ancrage à l’Europe. Avec son plus proche voisin européen, Malte, la Tunisie discute actuellement de l’exploitation pétrolière du plateau continental qui se trouve entre les deux pays.

L’action politique de la Tunisie dépasse pourtant les frontières régionales. Lors d’un discours prononcé devant l’Assemblée générale des Nations unies en 1999, le président Ben Ali appelle à la création d’un Fonds mondial de solidarité (en s’inspirant du Fonds de solidarité nationale) visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les zones les plus déshéritées dans le monde. L’Assemblée générale adopte à l’unanimité, le 20 décembre 2002, une résolution portant création de ce fonds et instaurant les modalités pratiques requises pour sa mise en place.

Justice

Le droit tunisien reste largement inspiré par le droit français, tant dans son contenu que dans ses grandes divisions (public et privé) et ses structures.

Modifiée à plusieurs reprises, la constitution tunisienne garantit les principes fondamentaux suivants :

- l’indépendance de la justice (art. 65) : selon cette disposition, la justice et le corps des juges devraient jouir d’une pleine indépendance. En réalité, la justice tunisienne demeure influencée par le pouvoir exécutif. Ainsi, en tant que chef du Conseil supérieur de la magistrature, le président nomme par décret les magistrats, les révoque ou les transfère sur proposition dudit conseil.

- la garantie de certains principes fondamentaux du droit comme le principe de la présomption d’innocence (art. 12), la non-rétroactivité de la loi (art. 13), l’inviolabilité de domicile, la liberté de mouvement et les libertés d’opinion, d’expression, de publication, de réunion et d’association. Ces droits peuvent être toutefois limités par des dispositions légales ou la sécurité d’État (art. 8-10).

Le système juridictionnel est précisé par la loi portant sur l’organisation judiciaire de 1967, les règles de compétence (attribution, compétence territoriale et compétence d’exception) étant établies dans d’autres textes dont le Code de procédure pénale du 24 juillet 1968. Le système judiciaire est composé de deux grands ensembles : les juridictions civiles (ordinaire, pénale et spéciale) placées sous le contrôle du ministère de la Justice et les juridictions spéciales : Conseil de Prud’hommes, Tribunal immobilier, Conseil d’État (Tribunal administratif et Cour des comptes), Haute Cour (destinée à juger le crime de trahison commis par un membre du gouvernement) et Tribunal militaire (qui n’est pas une juridiction d’exception selon les autorités tunisiennes). Le domaine de compétence de ce dernier s’étend principalement aux atteintes à la sécurité nationale et à la sûreté intérieure de l’État.

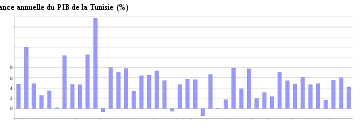

Économie

Article détaillé : Économie de la Tunisie.En 2007, le produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie atteint 34,540 milliards de dollars soit une hausse de 6,3 % par rapport à 2006[104]. En 1960, celui-ci ne se montait qu’à 847 millions de dollars, passant à 1,581 milliard en 1970, 8,634 millards en 1980, 12,875 milliards en 1990 et 21,254 milliards en 1999[105]. Quant à la population active, elle atteint 3,593 millions de personnes mais la population active occupée totalise 3,085 millions de personnes[106], dont près de 30 % de femmes, ce qui représente tout de même plus du double du niveau de 1980[107].

Historique

À la proclamation de l’indépendance en 1956, le pays ne dispose pas des atouts de ses voisins maghrébins : terres agricoles moins productives, infrastructure portuaire moins développée, marché intérieur étriqué, épargne faible et écornée par l’émigration des populations d’origine européenne et relations avec les milieux d’affaires français réduits, chômage élevé et équipement industriel embryonnaire[108]. La priorité établie par le nouveau président Habib Bourguiba est alors de libérer l’économie nationale du contrôle français qui avait favorisé l’agriculture et l’extraction minérale, mais avait, en grande partie, négligé l’industrie[109],[110], la Tunisie étant alors le pays le moins industrialisé du Maghreb[111].

Dans ce contexte, l’importance croissante de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans les choix économiques par l’action de son secrétaire général, Ahmed Ben Salah, mène le pays vers l’adoption de mesures collectivistes dans l’économie[109]. L’expérience coopérative dure jusqu’en septembre 1969 lorsque Bourguiba suspend Ben Salah de ses fonctions suite à la parution d’un rapport confidentiel de la Banque mondiale sur le déficit des entreprises publiques[112] et aux pressions de l’aile pragmatique du parti. Avec l’arrivée d’Hédi Nouira, pragmatique gouverneur de la Banque centrale hostile au collectivisme[113], au ministère de l’Économie puis au Premier ministère, la Tunisie se réoriente vers l’économie de marché et la propriété privée[109]. Durant la décennie des années 1970, la Tunisie connaît une expansion du secteur privé et un développement rapide de l’emploi manufacturier. Cette timide ouverture permet la création de nouveaux emplois et, par conséquent, le développement d’une meilleure mobilité sociale de la jeunesse nouvellement instruite et la croissance d’une classe moyenne[114].

En 1986, la Tunisie connaît toutefois sa première année de croissance négative depuis son indépendance. Les agitations sociales augmentent de façon dramatique pendant cette période et l’UGTT, qui critique ouvertement la politique économique adoptée par le gouvernement, organise des grèves et des manifestations contre l’augmentation du chômage et la politique salariale[109],[110]. Le gouvernement se met alors d’accord avec le Fonds monétaire international sur la mise en place d’un programme de reprise économique sur 18 mois. L’objectif principal du plan est d’accroître l’efficacité et de promouvoir les mécanismes du marché. En même temps, il est conçu pour surmonter les conséquences sociales et politiques de ses mesures. Les dépenses publiques sont concentrées aux secteurs de la santé, de l’éducation, du logement et des services. Le gouvernement ne lance cependant pas de véritables programmes avant 1987. La privatisation se traduit dans un premier temps par la vente de petites et moyennes entreprises avec un bon historique bancaire à des acheteurs tunisiens présélectionnés. Depuis le lancement du nouveau programme de privatisation en 1987, le gouvernement a totalement ou partiellement privatisé 203 entreprises, dont de grands établissements publics tel Tunisie Télécom, pour une recette globale de 5 557 millions de dinars[115]. De plus, la non préparation de plusieurs secteurs à l’ouverture a conduit au maintien d’un niveau de chômage élevé et variant selon les sources de 13 % à 20 %[116]. Pourtant, le chômage ne touche pas que les populations les plus vulnérables : le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur est ainsi en augmentation depuis plusieurs années. Alors qu’il était de 4 % en 1997 et de 0,7 % en 1984[117], il atteint 20 % contre une moyenne nationale de 14 %, voire près de 60 % dans certaines filières selon une enquête de la Banque mondiale[118].

En 1959, le pays prend ses premiers contacts avec la Communauté économique européenne. En juillet 1966, le président Bourguiba effectue une tournée en Europe et aboutit au lancement de négociations qui conduisent à la signature d’un premier accord commercial le 28 juillet 1969 à Tunis[98]. Un accord d’association est finalement signé avec l’Union européenne le 17 juillet 1995 et entre en vigueur le 1er mars 1998 pour engendrer dès 1996 le démantèlement progressif des barrières douanières jusqu’au 1er janvier 2008[119].

Secteurs

Champ d’oliviers du gouvernorat de Sfax

Champ d’oliviers du gouvernorat de Sfax

Hôtel djerbien de la chaîne El Mouradi

Hôtel djerbien de la chaîne El Mouradi

Depuis l’indépendance de la Tunisie, l’agriculture a enregistré des taux de croissance importants et a permis au pays d’atteindre un niveau de sécurité alimentaire suffisant. En dépit du développement des autres secteurs de l’économie nationale, l’agriculture conserve une importance sociale et économique : elle assure environ 12,3 % du PIB et emploie 16,3 % de la main-d’œuvre en 2006. Les principales productions agricoles sont les céréales (blé et orge), les olives (4e producteur mondial et 2e exportateur mondial)[120], les dattes, les agrumes et les produits de la mer. La gestion de l’agriculture appartient encore à des organismes d’État tels les offices des céréales, de la pêche ou de l’huile mais le secteur agricole est de plus en plus pris en charge par des groupes privés souvent présents dans l’industrie agroalimentaire tel le groupe Poulina qui est le premier groupe privé du pays.

En matière industrielle, la Tunisie est le premier exportateur d’Afrique en valeur absolue : elle est ainsi passée devant l’Afrique du Sud en 1999[121]. Les secteurs du textile et de l’agroalimentaire représentent 50 % de la production et 60 % de l’emploi de l’industrie manufacturière. Mais, après avoir cru à un rythme annuel de 2,1 % (entre 2000 et 2005), l’industrie tunisienne fait aujourd’hui face à la concurrence étrangère. Toutefois, les exportations de produits mécaniques et électriques se sont multipliées par cinq entre 1995 et 2005[122]. Quatrième fournisseur de l’Union européenne en produits textiles, elle était jusqu’en 2002 le premier fournisseur de la France avant d’être surclassée par la Chine en 2003. Les ressources naturelles de la Tunisie restent quant à elles modestes, ce qui contraint le pays à importer du pétrole.

Dans le secteur des services, le développement du tourisme remonte aux années 1960 grâce à l’action conjuguée de l’État et de groupes privés. Le secteur touristique représente 6,5 % du PIB et fournit 340 000 emplois dont 85 000 emplois directs, soit 11,5 % de la population active occupée avec une forte part d’emploi saisonnier. Outre le tourisme balnéaire majoritaire, le tourisme saharien (Douz et Tozeur attirant chaque année plus de 250 000 touristes durant toute l’année) est en fort développement. Plus récemment, le tourisme vert, la thalassothérapie et le tourisme médical sont apparus et croissent très rapidement. Le secteur du commerce et de la distribution, qui emploie plus de 500 000 personnes et participe à 10,7 % du PIB national, se divise en deux catégories[123]. Ainsi, le secteur se caractérise encore par la prédominance du commerce traditionnel avec 88 % (2006) du chiffre d’affaires, l’essentiel des transactions commerciales étant réalisé par de petits commerçants. La distribution moderne, qui compte pour 12 % du chiffre d’affaires global et regroupe des enseignes nationales et internationales, n’est apparue que lorsque le marché s’est libéralisé en 1999[124].

Infrastructures

Articles détaillés : Transport en Tunisie et Télécommunications en Tunisie. Vue aérienne du port de Radès

Vue aérienne du port de Radès

En matière de transport, la Tunisie compte aujourd’hui sept ports de commerce (Radès, Sfax, Bizerte, Gabès, Sousse, Zarzis et La Goulette) tandis qu’un port en eaux profondes va être réalisé à Enfida. Placés sous la gestion de l’Office de la marine marchande et des ports, ils assurent à eux seuls 96 % du commerce extérieur tunisien[124]. Avec ses 550 000 passagers et ses 415 000 croisiéristes enregistrés en 2004, le port de La Goulette est l’une des destinations les plus appréciées dans l’ouest du bassin méditerranéen[124]. La Compagnie tunisienne de navigation, société publique, est le principal armateur du pays et assure des lignes régulières reliant les deux rives de la mer Méditerranée (vers Marseille, Gênes, Livourne et Barcelone).

Terminal de l’aéroport de Tunis

Terminal de l’aéroport de Tunis

Le pays compte par ailleurs trente aéroports dont sept aéroports internationaux (Tunis-Carthage, Monastir-Habib Bourguiba, Djerba-Zarzis, Tozeur-Nefta, Sfax-Thyna, Tabarka-7 novembre et Gafsa-Ksar). En 2005, 39,2 % du trafic s’effectue par l’aéroport international de Tunis-Carthage. Par ailleurs, un nouvel aéroport situé à Enfida (à cent kilomètres au sud de Tunis) devrait être opérationnel à la fin 2009 ou, plus probablement, début 2010 avec une capacité de cinq millions de passagers par an[125].

Le transport ferroviaire assure plus du tiers des déplacements nationaux à travers un réseau national de 2 153 kilomètres de voies ferrées[126]. Le réseau est exploité par la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) ainsi que par la Société des transports de Tunis spécialisée dans le transport urbain dans la région de Tunis. Le réseau routier s’étend pour sa part sur 19 300 kilomètres dont 12 655 kilomètres de routes goudronnées ainsi que de trois autoroutes reliant Tunis à Sfax au sud, Bizerte au nord et Oued Zarga à l’ouest. Le secteur du transport routier domine les transports terrestres de voyageurs et de marchandises. Il est néanmoins contrôlé par les sociétés étrangères à cause du petit nombre d’entreprises tunisiennes.

Les infrastructures de télécommunications sont largement développées[127] : le réseau téléphonique compte environ sept millions d’abonnés en 2006 dont six millions d’abonnés mobiles et environ 12,5 % de la population a accès à Internet en février 2007[128]. L’opérateur public, Tunisie Télécom, reste le seul fournisseur de la téléphonie fixe[127] alors que deux opérateurs se partagent à ce jour le marché de la téléphonie mobile : Tunisie Télécom et Orascom Telecom et sa marque Tunisiana. L’Agence tunisienne d'Internet gère le réseau web au plan national qui compte douze fournisseurs d’accès (sept publics et cinq privés). Par ailleurs, 281 publinets (accès publics à Internet) sont répartis sur l’ensemble du territoire[127].

Démographie

Articles détaillés : Démographie de la Tunisie et Diaspora tunisienne.Structure de la population de la Tunisie Population 10 486 339 habitants Densité de la population 65,6 hab./km² Taux de croissance de la population 0,98 % Âge médian (population totale)

- Hommes

- Femmes29,2 ans

28,7 ans

29,8 ansStructure par âge

- 0-14 ans

- 15-64 ans

- 65 ans et plus

22,7 %

70,1 %

7,2 %Rapport de masculinité (population totale)

- À la naissance

- Moins de 15 ans

- 15-64 ans

- 65 ans et plus1,01 homme/femme

1,07 homme/femme

1,07 homme/femme

1,01 homme/femme

0,87 homme/femmePart de la population urbaine 67 % Sources: CIA World Factbook[2] et Institut national de la statistique[4] Alors que la vaste majorité des Tunisiens (98 %) s’identifient culturellement aux Arabes, certaines études tendent à indiquer qu’ils seraient ethniquement plus proches des Berbères mais aussi de certains Européens :

« Comparés avec d’autres communautés, notre résultat indique que les Tunisiens sont très liés aux Nord-Africains et aux Européens de l’Ouest, en particulier aux Ibériques, et que les Tunisiens, les Algériens et les Marocains sont proches des Berbères, suggérant une petite contribution génétique des Arabes qui ont peuplé la région au VIIe ou VIIIe siècle[129]. »Toutefois, de nombreuses civilisations ont envahi le pays puis ont été assimilées à des degrés divers : Phéniciens[130], Romains, Vandales venant d’Allemagne, Ottomans et enfin Français. De plus, beaucoup de Maures et de Juifs arrivèrent d’Andalousie à la fin du XVe siècle.

Les premiers Arabes orientaux, venus à partir du VIIe siècle avec les conquêtes musulmanes, ont contribué à l’islamisation de la majeure partie de l’Ifriqiya. À cette occasion se créent quelques villes nouvelles dont Kairouan et Mahdia. C’est à partir du XIe siècle, avec l’arrivée des tribus hilaliennes chassées d’Égypte, que l’arabisation linguistique et culturelle devient déterminante[131]. Certains groupes, descendants des Berbères, ont cependant su conserver leur langue et leurs coutumes, souvent en raison de leur enclavement géographique[132]. En effet, de nos jours, ils habitent souvent les régions de montagnes (Matmata, Tataouine, Gafsa ou Sbeïtla). Toutefois, les berbèrophones, qui représentent une minorité ethnique au Maroc et en Algérie, restent peu nombreux en Tunisie[2].

Presque la totalité des Tunisiens (98 % de la population) est de confession musulmane sunnite de rite malékite. De la forte population juive qui a existé durant 2 000 ans, au sud de Djerba, il n’en reste plus aujourd’hui qu’une infime partie, vivant principalement dans la région de Tunis, car la majorité des Juifs tunisiens ont en effet émigré vers Israël ou la France. Il existe également une petite population chrétienne. Les quelques tribus nomades, minoritaires, sont pour la plupart intégrées et sédentarisées.

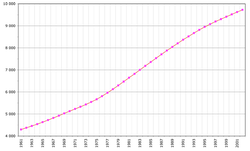

La Tunisie a dépassé le cap des dix millions d’habitants en 2005, ce qui correspond à un triplement de sa population depuis 1956 (3 448 000 habitants) et à un doublement depuis le début des années 1970. Néanmoins, la croissance démographique ralentit, le pays accélérant sa transition démographique dans les années 1990. L’indice de fécondité recule graduellement : le nombre d’enfants par femme est passé de près de six dans les années 1960 à 3,4 en 1994 et serait de deux en 2006 (niveau le plus faible du monde arabe). Ainsi, l’accroissement annuel est réduit à 1,08[133]. Mais la Tunisie est aussi un pays qui connaît un taux important d’émigration : le nombre de Tunisiens résidant à l’étranger est évalué à 885 000 personnes. 83 % d’entre eux résident en Europe dont 511 000 en France.

Culture

Article détaillé : Culture de la Tunisie.La culture de la Tunisie se diversifie par un héritage de quelques 3 000 ans d’histoire et une position géographique en plein bassin méditerranéen, berceau des civilisations les plus prestigieuses et des principales religions monothéistes. La Tunisie a en effet été un carrefour de civilisations et sa culture reflète les traces des cultures punique, arabe, turque, africaine, européenne et musulmane ainsi que l’influence des dynasties successives qui ont régné sur le pays.

Religion

Article détaillé : Religion en Tunisie.L’islam est la religion principale et officielle de la Tunisie[134] avec un taux qui avoisine les 98 % de la population. 85 % des musulmans tunisiens sont sunnites de rite malékite, le reste étant hanafite[19] et ibadites. Le christianisme, le judaïsme et le bahaïsme sont très minoritaires en Tunisie mais le pays se caractérise par sa tolérance et son ouverture aux autres cultures qui ont fait son identité.

La constitution tunisienne prévoit ainsi l’exercice libre de la foi tant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public[134]. Le gouvernement respecte généralement ce droit. Cependant, il ne permet pas l’établissement de partis politiques basés sur la religion, interdit le prosélytisme, la polygamie[135], et limite le port du hijab, notamment dans les administrations et les écoles publiques[134]. Les fêtes religieuses musulmanes (Aïd el-Kebir, Aïd el-Fitr, Mawlid, etc.) sont considérées comme des jours fériés.

Les Tunisiens conservent par ailleurs quelques croyances d’origine païenne comme le mauvais œil. Par ailleurs, le pays est parsemé de petites constructions blanches appelées marabouts. Ce sont les tombeaux de sages qui sont censés avoir un certain privilège dans l’au-delà leur permettant d’être un lien entre l’homme et Dieu. Aujourd’hui encore, des Tunisiens continuent à les prier et à leur demander d’intercéder pour eux auprès d’Allah et de faire accepter leur demande. Ces pratiques sont toutefois dénoncées par le sunnisme comme forme d’association religieuse.

Langues

Articles détaillés : Arabe tunisien et Français.La Tunisie est l’État du Maghreb le plus homogène sur le plan linguistique[136] car la quasi-totalité de la population parle l’arabe tunisien et maîtrise l’arabe littéral qui est la langue officielle du pays. L’arabe tunisien est en fait un dialecte dérivé de l’arabe littéral — ou plus exactement un ensemble de dialectes[137] pour lesquels il n’existe aucun organisme officiel de normalisation[138] — qui est surtout parlé dans le cadre d’un dialogue quotidien au sein de la famille.

Durant le protectorat français en Tunisie, le français s’impose à travers les institutions, particulièrement l’éducation, qui deviennent un fort vecteur de diffusion. À partir de l’indépendance, le pays s’arabise peu à peu même si l’administration, la justice et l’enseignement restent longtemps bilingues[139] alors que la connaissance des langues européennes est renforcée par l’exposition de la Tunisie à ce continent par l’intermédiaire de la télévision et du tourisme[140].

Les années 1990 marquent un tournant avec l’arabisation des cours de sciences jusqu’à la fin du collège, avec toutes les difficultés occasionnées par ce type de processus, afin de faciliter l’accès aux études supérieures et ce dans un contexte de réhabilitation du référent arabo-islamique dans l’espace public[139]. En octobre 1999, les établissements commerciaux se voient contraints d’accorder deux fois plus de place aux caractères arabes qu’aux caractères latins[139]. Dans le même temps, l’administration se voit contrainte de communiquer exclusivement en arabe mais seuls les ministères de la Défense et de la Justice et le parlement sont totalement arabisés[136]. Dans ce contexte, l’usage du français semble régresser malgré le nombre accru de diplômés du système d’enseignement, ce qui conduit au fait qu’une bonne pratique du français demeure un marqueur social important[139]. Puisqu’elle reste largement pratiquée dans les milieux d’affaires, l’univers médical et le monde culturel, on peut même considérer qu’elle s’est embourgeoisée[139].

Médias

Article détaillé : Presse en Tunisie.Siège du journal La Presse de Tunisie à Tunis

Le paysage audiovisuel tunisien se compose de deux chaînes de télévision publiques (Tunisie 7 et Tunisie 21) ainsi que de quelques chaînes de télévision privées (Hannibal TV et son groupe ainsi que Nessma) nées du processus d’ouverture au secteur privé initié en 2003. Il existe également quatre stations de radio nationales (Radio Tunis, Radio Tunisie Culture, Radio Jeunes et RTCI) et cinq régionales de même que trois radios privées (Mosaïque FM, Jawhara FM et Zitouna FM).

La presse écrite compte en 2007 quelques 245 quotidiens et revues en grande partie (90 %) détenus par des groupes privés et des indépendants. La liberté de la presse est garantie par la constitution même si la quasi-totalité des journaux suit la ligne gouvernementale et rapporte sans approche critique les activités du président de la République, du gouvernement et du Rassemblement constitutionnel démocratique (parti au pouvoir) au travers des dépêches de l’agence Tunis Afrique Presse.

Éducation

L’éducation préscolaire non obligatoire, qui s’adresse aux enfants de trois à six ans[141], est dispensée dans les jardins d’enfants[142]. L’enseignement de base est obligatoire et gratuit, de six à seize ans, et se répartit sur deux cycles : le premier cycle, d’une durée de six ans, est dispensé à l’école primaire alors que le deuxième cycle, d’une durée de trois ans, se déroule au collège[141],[143].

Ce parcours est sanctionné par le diplôme de fin d’études de l’enseignement de base permettant aux diplômés d’accéder à l’enseignement secondaire (toujours gratuit) dispensé au lycée durant quatre ans à partir de la réforme de 1995[142]. Il comprend un tronc commun d’une année (trois jusqu’en 1991) au terme duquel les élèves sont orientés vers un deuxième cycle de trois ans comprenant cinq filières (lettres, sciences, techniques, sciences de l'informatique et économie-gestion) et sanctionné par le baccalauréat permettant l’accès à l’enseignement supérieur[142] qui compte douze universités — cinq à Tunis, une à Sousse, une à Sfax, une à Kairouan, une à Gabès, une à Gafsa, une à Monastir et une à Jendouba — mais aussi 178 autres établissements dont 24 instituts supérieurs d’études technologiques (ISET) et six instituts supérieurs de formation des maîtres (ISFM).

La formation professionnelle est assurée par un ensemble d’opérateurs publics parmi lesquels figure l’Agence tunisienne de la formation professionnelle qui assure une tutelle pédagogique de l’ensemble des opérateurs publics et privés[142]. Les diplômes délivrés après une formation initiale sont de trois niveaux : le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qui sanctionne un cycle de formation d’une durée minimale d’une année après l’enseignement de base, le brevet de technicien professionnel (BTP) qui sanctionne un cycle de formation d’une durée minimale d’une année après la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire ou après l’obtention du CAP et le brevet de technicien supérieur qui sanctionne un cycle de formation d’une durée minimale de deux années après le baccalauréat ou après l’obtention du BTP[142].

En 2001, 19,9 % du budget national est consacré à l’éducation nationale. En 2005, le taux d’alphabétisation est de 76,2 % et le taux de scolarisation des enfants de 12 à 17 ans, égal pour les garçons et les filles, est de 66 %[19]. L’accès à l’enseignement supérieur concerne 27 % de la classe d’âge concernée[19].

Arts

Les productions tunisiennes restent rares et confidentielles même si certaines rencontrent un certain succès hors de Tunisie. Parmi les plus connues, on peut citer Un été à La Goulette (1996) et Halfaouine, l’enfant des terrasses (1990) de Férid Boughedir. Ce dernier, sans doute le plus grand succès du cinéma tunisien, met en scène un enfant dans le Tunis des années 1960. Nouri Bouzid porte quant à lui sur la réalité tunisienne un regard sans complaisance. Dans L’Homme de cendres (1986), il traite de la pédophilie, de la prostitution et des relations entre les communautés musulmane et juive[144]. Dans Bezness (1991), c’est le tourisme sexuel qui se trouve dans sa ligne de mire[144]. Dans Les Ambassadeurs (1975), Naceur Ktari met en scène des émigrés maghrébins en France qui y sont confrontés au racisme. Les Silences du palais (1994) de Moufida Tlatli a quant à lui été primé par plusieurs jurys internationaux. Premier film arabe réalisé par une femme, on y découvre la vie dans une maison aristocratique de Tunis à travers les yeux d’une jeune fille. En 2007, le paysage cinématographique tunisien voit la sortie de plusieurs films recevant un certain succès auprès du public tel que Making off de Bouzid ou VHS Kahloucha de Nejib Belkadhi.

La musique tunisienne est le résultat d’un métissage culturel. Principalement influencée par les cultures arabo-andalouse, arabe et occidentale, elle est relativement diversifiée. Son courant musical classique et le plus réputé est le malouf. Toutefois, les chants traditionnels continuent de rencontrer un certain succès. Côté instruments, les régions urbaines et rurales se différencient quelque peu. En milieu urbain, ce sont les instruments à cordes (rebec, oud et qanûn) et les percussions (darbouka) qui dominent alors que, en milieu rural, le chant bédouin, en plus des percussions, est accompagné d’instruments à vent comme le mezoued et la gasba.

Ali Riahi en représentation avec son orchestre

Ali Riahi en représentation avec son orchestre

Parmi les grands chanteurs et chanteuses tunisiens, on peut citer Saliha, Khemaïs Tarnane, Ali Riahi, Hédi Jouini, Latifa Arfaoui, Mohamed Jamoussi, Cheikh El Afrit ou encore Dhikra Mohamed. Chez les musiciens, on peut également citer Anouar Brahem, Lotfi Bouchnak, Salah El Mahdi, Ridha Kalaï, Ali Sriti ou encore Youssef Slama. Dans le même temps, une majorité de la population est attirée par des musiques d’origine arabe (égyptienne, libanaise ou encore syrienne). La musique occidentale actuelle remporte également un succès important avec l’émergence de nombreux groupes et de festivals de rock, de hip-hop, de reggae et de jazz.