- Culture De La Tunisie

-

Culture de la Tunisie

Reconstitution d’un hammam traditionnel

Reconstitution d’un hammam traditionnel

La culture de la Tunisie forme une synthèse des différentes cultures punique, romaine, juive, chrétienne, arabe, musulmane, turque et française, qu’elle a intégrées à des degrés divers, ainsi que l’influence des dynasties successives qui ont régné sur le pays. La Tunisie a en effet été un carrefour de civilisations et sa culture, héritage de quelque 3 000 ans d’histoire, témoigne d’un pays qui, par sa position géographique en plein bassin méditerranéen, a été au cœur du mouvement d’expansion des grandes civilisations du Mare Nostrum et des principales religions monothéistes.

L’histoire de la Tunisie révèle ce passé où les cultures méditerranéennes se sont succédé. Après l’époque de la Carthage punique, l’Empire romain laisse son empreinte à travers le territoire par des monuments tels que l’amphithéâtre d’El Jem ou le site archéologique de Carthage, classé comme sept autres sites au patrimoine mondial de l’Unesco. Après plusieurs siècles de développement du christianisme avec l’Église d’Afrique, la conquête arabe transforme le pays et fait de Kairouan un centre intellectuel renommé. La conquête turque au XVIe siècle, qui éloigne le centre de gravité du pouvoir à Istanbul, permet progressivement aux représentants locaux du sultan d’acquérir leur indépendance, qui sera conservée jusqu’à l’instauration du protectorat français, qui participe par ailleurs à la modernisation du territoire.

Les moteurs de la culture tunisienne actuelle sont très divers et marqués par cet héritage métissé : les musées comme celui du Bardo, l’architecture de villes comme Sidi Bou Saïd ou des médinas de Tunis et Sousse, la cuisine intégrant aussi bien la baguette, le fromage et le croissant français que les pâtes italiennes, la musique mêlant influences andalouse et ottomane et l’éducation marquée par une arabisation générale qui se répercute sur la production de la littérature tunisienne.

Sommaire

Foyer culturel

L’Encyclopédie 360 décrit la Tunisie comme étant un pays qui « n’a pas développé d’art véritablement original »[1] mais qui est « fortement marqué par les influences diverses qui s’y sont succédé »[1] et s’est doté de « monuments [qui] illustrent les diverses étapes de son histoire »[1]. Dans son étude sur La Politique culturelle en Tunisie, Rafik Saïd indique que « sur ce territoire relativement restreint se sont [...] produites des successions, des superpositions, des confrontations de mœurs et de doctrines telles que l’histoire [...] en présente rarement »[2]. Janice Deledalle-Rhodes qualifie la Tunisie de pays « cosmopolite » et considère que « la Tunisie ne peut rentrer dans la catégorie des « colonies », plutôt a-t-elle été la colonie de tout le monde, héritant par là d’une multiplicité extraordinaire de cultures »[3].

Amulette en pâte de verre (Musée du Louvre)

Amulette en pâte de verre (Musée du Louvre)

Cette vie culturelle débute dès l’époque préhistorique comme l’illustre les dolmens près de Bou Salem et les gravures rupestres du Sahara tunisien[4]. L’Hermaïon d’El Guettar, manifestation de religiosité la plus ancienne qui subsiste au monde[5], découvert près de la cité d’El Guettar dans le sud du pays, date quant à lui de la fin de cette même époque[6].

L’époque lybico-berbère est une période qui peut être appréhendée de manière ténue, même si les éléments de continuité sont encore nombreux dans la Tunisie actuelle. L’époque carthaginoise voit poindre des influences phénicienne, grecque et égyptienne. Ainsi, on trouve dans l’art punique des Phéniciens d’Occident des composantes égyptiennes comme le travail du verre — on a trouvé de petits masques de verre dans les tombes puniques, ces masques étant spécifiques à la mentalité phénicienne car servant à repousser les mauvais esprits ou démons du mort par leurs décors dits « apotropaïques » — et des motifs comme le lotus que l’on retrouve sur des objets ou sur la décoration de bâtiments. Les peintures et sculptures des couvercles des sarcophages des nécropoles de Carthage et d’El Alia, l’architecture du mausolée de Dougga, alliant aussi bien la colonne ionique que la pyramide égyptienne caractérise l’influence conjuguée de la Grèce et de l’Égypte[4]. Par ailleurs, certaines productions locales ne sont pas exemptes de représentations de hiéroglyphes, toutefois celles-ci n’ont d’autre sens que décoratif. En outre, on trouve à partir du IVe siècle av. J.-C. de nettes traces d’influence hellène se superposant aux influences égyptiennes et s’ajoutant à la culture punique. On trouve alors dans la sculpture, une évolution d’un style hiératique, presque symbolique, vers un style plus représentatif, idéalisant la perfection d’un corps, d’un état, etc. La poterie grecque est aussi copiée, approchant petit à petit de sa qualité (des potiers grecs se seraient ainsi installés à Carthage).

Les œuvres romaines de Tunisie ne se distinguent pas de celles d’Europe[4]. Parmi celles parvenues jusqu’à nous figurent Thuburbo Majus, Gigthis, l’amphithéâtre d'El Jem, le capitole de Dougga, les thermes d’Antonin et l’arc de triomphe de Caracalla[4]. Par la suite, lorsque le christianisme s’implante à Carthage, l’inspiration religieuse devient un moyen de lutte contre le dominateur : Tertullien devient célèbre par la violence de son style et la rigueur de ses prescriptions[7]. L’Église d’Afrique, s’étant illustrée avec des martyrs célèbres comme saint Cyprien de Carthage ou des évêques comme saint Augustin d'Hippone, jouit vite d’un grand prestige[8]. De nombreux monuments chrétiens sont alors érigés tels que les catacombes de Sousse ou le baptistère de Makthar[4]. Des basiliques à nefs multiples, comme celle de saint Cyprien, sont également bâties en se basant sur le modèle syrien[4]. Ces derniers monuments resent presque tous ornés de motifs païens[4]. Restée obstinément fidèle du concile de Nicée, l’Église subit une longue persécution sous le règne des Vandales qui confisquent une partie de ses biens[8]. L’arrivée des Byzantins entraîne la disparition de cette dernière et la restauration d’un réseau dense d’évêchés orthodoxes. Durant cette période, un bon nombre de collines sont couronnées de fortifications byzantines[4] comme par exemple à Kélibia[9].

Avec la conquête arabe, plus précisément sous le règne de la dynastie des Aghlabides, la ville de Kairouan est un centre intellectuel de grande renommée[10] dotée d’une maison de la sagesse ouverte aux savants. Oqba Ibn Nafi Al Fihri la qualifie de « rempart de l’islam jusqu’à la fin des temps »[11]. À la fois centre d’études, de traduction et de recherches, elle joue un rôle important dans la diffusion des sciences notamment médicales. En mathématiques, on peut citer les contributions aux algorithmes de calcul. Les Arabes dressent alors des bâtiments spécifiques à l’architecture islamique[4]. Même si certains gardent une touche byzantine, tels que la mosquée des Trois Portes à Kairouan (IXe siècle) ou le ribat de Sousse (IXe siècle), les autres, qui reprennent tout de même les formes antiques des chapiteaux et des colonnes, sont purement arabes comme les grandes mosquées de Tunis (IXe siècle) et Kairouan (IXe siècle) ou renient l’influence de la Mésopotamie tels que la Grande mosquée de Mahdia (Xe siècle)[4].

Aux XIVe et XVe siècles, poètes, érudits, historiens se multiplient[10]. La mosquée Zitouna, qui abrite la première université islamique, se confirme comme un centre actif d’intellectuels qui regroupe docteurs et savants : Ibn Zaïtoun, Ibn Al Abhar, Ibn Al Gafsi ou encore Ibn Arafa[10]. Grâce à des savants comme Ibn Khaldoun et des écrivains comme Abou el Kacem Chebbi, la Tunisie est ainsi, depuis des siècles, un foyer culturel important que ce soit à l’échelle arabo-musulmane, méditerranéenne ou mondiale.

Lors de la conquête turque (XVIe siècle), les mosquées, tels que celle de Sidi Mahrez à Tunis, sont érigées sur le plan des églises de Constantinople bien que les zaouïas gardent leur style maghrébin comme à Kairouan[4].

Le protectorat français a quant à lui marqué de son empreinte l’architecture locale en ajoutant un nouveau style urbanistique que l’on peut trouver dans la construction d’une ville nouvelle à plan « hippodamien » juxtaposée à l’ancienne médina de Tunis. Le style élaboré alors, dit « rococo tunisien », trouve un exemple particulièrement brillant dans le théâtre de l’avenue Bourguiba.

Symboles nationaux

En raison de sa petite taille et de son homogénéité sur le plan démographique et culturelle, l’identité nationale tunisienne est forte et les efforts pour créer une culture nationale se sont montrés plus forts que les diverses origines ethniques qui marquaient encore le tissu social tunisien au XIXe siècle[12]. Elle se trouve constamment rappelée en référence à l’histoire moderne du pays — en particulier à la lutte contre le protectorat français et à la construction de l’État moderne qui suivit[3] — par le biais de fêtes nationales, de noms de rues rappelant des personnages ou des dates marquantes ou de films ou documentaires[12]. Avec l’avènement du président Zine el-Abidine Ben Ali le 7 novembre 1987, la référence officielle au chiffre 7 et au thème du « Changement » contribue à la perpétuation de cette tradition.

Le drapeau tunisien voit le jour sur ordre de Hussein II Bey, suite à la destruction de la division navale tunisienne survenue le 20 octobre 1827, pour distinguer la flotte tunisienne des autres flottes de la mer Méditerranée. C’est la circonstance de la naissance du drapeau qui voit officiellement le jour en 1831. Celui-ci ressemble au drapeau de la Turquie car les beys sont alors des vassaux de l’Empire ottoman[13]. Il s’en démarque toutefois par l’inversion des couleurs du croissant et de l’étoile dans un cercle blanc et le positionnement des deux emblèmes.

Quant aux armoiries nationales, elles sont adoptées officiellement en 1861[14] et sont notamment remaniées le 21 juin 1956 et le 30 mai 1963. La partie supérieure comporte une galère punique voguant sur la mer alors que la partie inférieure est divisée verticalement : à gauche figure une balance noire et à droite un lion noir saisissant un cimeterre argentée. Entre les deux parties se trouve une banderole portant la devise nationale : Liberté, Ordre, Justice.

Religion

Article détaillé : Religion en Tunisie.La constitution tunisienne prévoit l’exercice libre des religions tant qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public[15]. Le gouvernement respecte généralement ce droit mais ne permet pas l’établissement de partis politiques basés sur la religion, interdit le prosélytisme et limite le port du hijab (notamment dans les administrations et les écoles publiques)[15]. Les fêtes religieuses musulmanes, comme l’Aïd el-Kebir, l’Aïd el-Fitr ou le Mouled, sont considérées comme des jours fériés. Le gouvernement reconnaît également la sainteté des fêtes religieuses des non musulmans, particulièrement celles des religions monothéistes.

L’islam est la religion principale et officielle de la Tunisie avec un taux qui avoisine les 99 % de la population[15]. 85 % des musulmans tunisiens sont sunnites de rite malékite, le reste étant rattaché au culte hanafite[16]. Le calendrier religieux fournit les principales occasions pour l’expression des croyances mas il n’existe aucune donnée fiable sur le nombre de musulmans pratiquants[15]. Il existe également une petite communauté de musulmans soufis mais il n’existe pas non plus de statistique concernant sa taille. Le pays est également parsemé de petites constructions blanches dispersées dans les zones rurales et urbaines et appelées marabouts. Ces tombeaux de saints, souvent de sexe masculin, se logent généralement dans des lieux tels que des grottes, des collines, des sources ou des points sur le littoral[12]. Par leur méditation, ces personnages étaient censés guérir les malades et les aveugles. Leurs tombes servent encore de points clés pour les liens entre l’humain et le divin dans le cadre de fêtes rassemblant les membres d’une communauté particulière (village, famille élargie voire tribu)[12]. Aujourd’hui, les Tunisiens continuent à les prier et à leur demander des faveurs.

À partir des années 1970, un mouvement islamiste, fondé sur une étroite adhésion au Coran et à d’autres textes sacrés et opposé à certains pratiques hétérodoxes[12], s’est développé et connaît son paroxysme avec la formation d’un mouvement politique, Ennahda, dans les années 1980. La plupart de ses dirigeants sont arrêtés ou exilés durant les années 1990.

Le christianisme et le judaïsme sont très minoritaires en Tunisie mais le pays se caractérise par sa tolérance et son ouverture aux autres cultures qui ont fait son identité. L’enseignement de la religion islamique est obligatoire dans les écoles publiques mais le programme d’études religieuses au niveau secondaire inclut également l’histoire du judaïsme et du christianisme[15]. Les Tunisiens conservent par ailleurs quelques croyances d’origine berbère comme le mauvais œil[17]. Nombre de pratiques — comme les volets peints en bleu qui est une couleur prophylactique[18] — et de grigris doivent servir à le repousser. Ainsi, la khamsa se trouvait déjà sur les tombeaux puniques de l’antique Carthage où elle semblait apporter protection à la dépouille. On peut la retrouver sur les affiches où l’on peut voir le président Zine el-Abidine Ben Ali tendre la main droite, paume grande ouverte et doigts écartés, en signe de baraka. La sémiologie politique reprend donc à son compte la notion de khamsa, partie de traditions ésotériques et numérologiques que l’islam a rapidement intégré[19].

Langues

Articles détaillés : Arabe tunisien et Français.La Tunisie est l’État du Maghreb le plus homogène sur le plan linguistique[20] car la quasi-totalité de la population parle l’arabe tunisien et maîtrise l’arabe littéral qui est la langue officielle du pays. L’arabe tunisien est en fait un dialecte — ou plus exactement un ensemble de dialectes[21] pour lesquels il n’existe aucun organisme officiel de normalisation[22] — dérivé de l’arabe littéral qui est surtout parlé dans le cadre d’un dialogue quotidien au sein de la famille. Le chelha est quant à lui parlé par moins de 1 % de la population, principalement dans les villages semi-berbérophones du sud[12] — Chenini, Douiret, Matmata, Tamezrett, etc. — ainsi que dans quelques villages de l’île de Djerba[12], principalement Guellala/Iquallalen, Ajim, Sedouikech/Azdyuch et Ouirsighen/At Ursighen.

Durant le protectorat français en Tunisie, le français s’impose à travers les institutions, particulièrement l’éducation, qui deviennent un fort vecteur de diffusion. Il devient vite un marqueur de promotion sociale et d’ouverture à des valeurs plus modernes et libérales[23]. À partir de l’indépendance, le pays s’arabise peu à peu même si l’administration, la justice et l’enseignement restent longtemps bilingues[23] alors que la connaissance des langues européennes est renforcée par l’exposition de la Tunisie à ce continent par l’intermédiaire de la télévision — choix limité entre Antenne 2 et la Rai jusqu’à la fin des années 1980 mais étendu depuis grâce à la profusion des bouquets numériques du Moyen-Orient — et du tourisme[12]. L’instauration du visa par le ministre français Charles Pasqua en 1986 a participé de la fermeture relative des flux de populations entre la Tunisie et la France[23]. Les années 1990 marquent un tournant avec l’arabisation des cours de sciences jusqu’à la fin du collège, avec toutes les difficultés occasionnées par ce type de processus, afin de faciliter l’accès aux études supérieures et ce dans un contexte de réhabilitation du référent arabo-islamique dans l’espace public[23]. En octobre 1999, les établissements commerciaux se voient contraints d’accorder deux fois plus de place aux caractères arabes qu’aux caractères latins[23]. Dans le même temps, l’administration se voit contrainte de communiquer exclusivement en arabe mais seuls les ministères de la Défense et de la Justice et le parlement sont totalement arabisés[20]. Comme beaucoup d’autres documents produits par l’administration, le Journal officiel de la République tunisienne, qui promulgue les lois et les décrets, est rédigé en arabe mais reste traduit en français[20] même si cette version n’a aucune valeur juridique et ne peut être considérée comme officielle[20]. Dans ce contexte, l’usage du français semble régresser malgré le nombre accru de diplômés du système d’enseignement, ce qui conduit au fait qu’une bonne pratique du français demeure un marqueur social important[23]. Puisqu’elle reste largement pratiquée dans les milieux d’affaires, l’univers médical et le monde culturel, on peut même considérer qu’elle s’est embourgeoisée[23].

Désormais, même si les cours sont totalement en arabe à la maternelle ainsi qu’aux trois premières années du primaire (premier cycle), par la suite, au second cycle du primaire et au secondaire, l’enseignement se fait moitié en arabe et moitié en français[20]. Enseigné dès 1958 à partir de l’âge de 13 ans, l’anglais sera victime des aléas de la politique de l’éducation nationale : il est enseigné dès l’âge de 15 ans en 1970, dès l’âge de 10 ans en 1994, dès l’âge de 14 ans en 1997 puis dès l’âge de 12 ans en 2000[24]. L’espagnol, l’italien, l’allemand, le russe ou le chinois sont des matières optionnelles enseignées à partir de la deuxième année du cycle secondaire[20].

Éducation

Développement de l’enseignement

Classe de la Khaldounia en 1908

Classe de la Khaldounia en 1908

Il n’existe jusqu’au XIXe siècle aucun enseignement moderne en Tunisie[25]. Il n’existe en fait qu’une vingtaine d’écoles européennes tenues par des institutions religieuses[25] alors que, sur le plan national, un enseignement traditionnel est donné au sein de la mosquée Zitouna et dans les kouttabs, médersas à classe unique généralement tenues par un moueddeb — pas toujours en possession de ses diplômes — qui apprenait aux enfants de tous les âges la lecture et l’écriture[25]. L’enseignement a alors pour sujet les sciences religieuses étudiées à partir de gloses sur le Coran et la Sunna[25].

La première institution scolaire moderne de Tunisie est le Collège Sadiki, fondé en 1875 par le grand vizir Kheireddine Pacha afin de former les jeunes Tunisiens aux carrières libérales et administratives[25], qui sera suivi par l’école de la Khaldounia en 1896. En 1956, au lendemain de l’indépendance, commence une politique de réforme de l’éducation qui se caractérise par l’unification, la nationalisation et l’arabisation du système d’enseignement[26]. C’est dans ce contexte que Habib Bourguiba déclare en 1958 :

« Lorsque nous étions dans l’opposition, vivant en marge des institutions et harcelant le régime du protectorat pour obtenir la reconnaissance de nos droits, je me disais que, si l’appareil de l’État passait entre nos mains, nous nous attaquerions en priorité au problème de l’enseignement[26]. »Ce « problème » prend tellement d’ampleur que l’on commence à s’inquiéter du devenir de la culture si l’État donne la priorité à l’éducation nationale[26]. C’est l’une des raisons qui pousse le gouvernement tunisien à créer un organe spécialement réservé à la culture, alors appelé « ministère chargé des affaires culturelles et de l’information »[26]. La deuxième raison est le besoin de séparer la culture et l’éducation, cette dernière n’étant plus l’unique moyen de transmission de la culture[26]. Enfin, la troisième raison est la responsabilité de type culturelle qu’a l’État envers la nation[27].

En 1966, dans le cadre d’une politique d’alphabétisation de la population active, l’Institut de l’enseignement des adultes est chargé d’alphabétiser 150 000 analphabètes en une période de cinq ans[28]. Il mène ces actions principalement dans les secteurs productifs — coopératives agricoles, usines, mines ou grandes sociétés —, mais aussi dans les centres de l’artisanat, l’armée, les prisons et auprès de la jeunesse féminine rurale[28]. Les leçons de cet institut comprennent, en plus de la lecture, l’écriture et le calcul, des leçons adaptées de géographie, d’histoire, d’éducation civique, juridique et sociale et d’éducation religieuse[28]. Des cours supplémentaires de formation professionnelle ou d’initiation ménagère sont par ailleurs donnés en fonction des possibilités[28]. De manière plus générale, la durée des principaux cours est de deux années à raison de cinq séances d’une heure et demie par jour, soit une totalité de 450 heures, sanctionnées d’un certificat d’éducation sociale[28]. Une troisième année bilingue est créée en 1968 pour ceux qui souhaitent continuer leurs études, soit 1 090 personnes durant l’année scolaire 1968-1969[28]. Enfin, une quatrième année démarre en 1969 afin de faire face aux nombreuses demandes enregistrées[28]. C’est ainsi que ce même institut sera récompensé du Prix Mohammad Reza Pahlavi à l’occasion de la troisième Journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre 1969, « pour sa contribution déterminante au lancement et à la mise en œuvre d’un programme national d’alphabétisation des adultes dans le cadre duquel est élaborée, expérimentée et appliquée une méthodologie efficace d’alphabétisation et de formation »[29].

Au 31 décembre 1966, il existe 21 bibliothèques publiques pour enfants, indépendantes des bibliothèques publiques pour adultes[30]. Ces bibliothèques pour enfants sont dirigées par des femmes, jugées plus aptes à comprendre les enfants[31]. On avait également procédé à la création de Bibliobus-rayons, chargés d’assurer la promotion de la culture en zone rurale, et de centres de techniques bibliographiques, des organismes de réflexion et de conception de toute l’activité bibliographique pour l’ensemble du pays[32]. Cinquante-deux centres de prêt municipaux existent alors en Tunisie[30]. Il s’agit en fait de dépôts de livres dont l’objectif est le prêt à domicile[30]. Cette mesure a pour but l’introduction de la lecture dans les us et coutumes des Tunisiens[30]. Dans une seconde étape, il est projeté de faire de ces centres de prêt des bibliothèques publiques[30].

Système éducatif

L’éducation préscolaire non obligatoire, qui s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans[33], est dispensée dans les jardins d’enfants[34]. L’enseignement de base est obligatoire et gratuit, de 6 à 16 ans, et se répartit sur deux cycles : le premier cycle, d’une durée de six ans, est dispensé à l’école primaire alors que le deuxième cycle, d’une durée de trois ans, se déroule au collège[33],[35]. Ce parcours est sanctionné par le diplôme de fin d’études de l’enseignement de base permettant aux diplômés d’accéder à l’enseignement secondaire (toujours gratuit) dispensé au lycée durant quatre ans à partir de la réforme de 1995[34]. Il comprend un tronc commun d’une année (trois jusqu’en 1991) au terme duquel les élèves sont orientés vers un deuxième cycle de trois ans comprenant cinq filières (lettres, sciences, techniques, sciences de l'informatique et économie-gestion) et sanctionné par le baccalauréat permettant l’accès à l’enseignement supérieur[34] qui compte douze universités — cinq à Tunis, une à Sousse, une à Sfax, une à Kairouan, une à Gabès, une à Gafsa, une à Monastir et une à Jendouba — mais aussi 178 autres établissements dont 24 instituts supérieurs d’études technologiques (ISET) et six instituts supérieurs de formation des maîtres (ISFM).

Institut supérieur des langues appliquées de Moknine

Institut supérieur des langues appliquées de Moknine

Dans le même temps, l’aura des deux lycées français de Tunisie, le Lycée Pierre-Mendès-France et le Lycée Gustave-Flaubert qui dépendent tous deux de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger et appliquent donc les méthodes et programmes similaires à ceux appliqués en France, reste forte malgré les frais de scolarité élevés (1 400 à 1 800 dinars par an selon le cycle)[36]. À l’origine destinés à former les enfants des expatriés et une élite francophile, ils attirent désormais majoritairement des Tunisiens (plus de 60 % des 3 000 élèves inscrits de la sixième à la terminale) issus de la bourgeoise et attirés par leur caractère multiculturel mais aussi par la facilitation de la poursuite des études supérieures en France[36]. C’est dans ce cadre que l’Université Paris Dauphine envisage l’ouverture d’une antenne en Tunisie en 2009 afin d’y accueillir 1 000 étudiants[37].

La formation professionnelle est assurée par un ensemble d’opérateurs publics parmi lesquels figure l’Agence tunisienne de la formation professionnelle qui assure une tutelle pédagogique de l’ensemble des opérateurs publics et privés[34]. Les diplômes délivrés après une formation initiale sont de trois niveaux : le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qui sanctionne un cycle de formation d’une durée minimale d’une année après l’enseignement de base, le brevet de technicien professionnel (BTP) qui sanctionne un cycle de formation d’une durée minimale d’une année après la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire ou après l’obtention du CAP et le brevet de technicien supérieur qui sanctionne un cycle de formation d’une durée minimale de deux années après le baccalauréat ou après l’obtention du BTP[34].

En 2001, 19,9 % du budget national est consacré à l’éducation nationale. En 2005, le taux d’alphabétisation est de 76,2 % et le taux de scolarisation des enfants de 12 à 17 ans, égal pour les garçons et les filles, est de 66 %[16]. L’accès à l’enseignement supérieur concerne 27 % de la classe d’âge concernée[16].

Musées

Article détaillé : Liste de musées tunisiens.Le Musée national du Bardo est l’une des plus importantes institutions du genre dans le bassin méditerranéen[38] car regroupant des joyaux archéologiques issus d’une Tunisie traversée sur plusieurs millénaires par bon nombre de civilisations. Le musée, officiellement inauguré le 7 mai 1888, offre l’une des plus belles et plus grandes collections de mosaïques de la Rome antique. Le Musée archéologique de Sousse, fondé en 1951, possède la deuxième plus grande collection de mosaïques après celle du Bardo. La dimension maritime du pays est également exposée par le Musée océanographique de Salammbô. Fort de 11 salles, il est le principal musée tunisien dédié à la mer. Quant au Musée national d’art islamique, il présente plusieurs collections de céramiques, pièces et de Corans calligraphiés datant des périodes où Raqqada, seconde capitale des Aghlabides, était occupée (IXe et Xe siècles).

Dans les années 1970, un programme est mis en place en coopération avec l’Unesco. Il prévoit quatre types de musée : musées de synthèse, musées régionaux, musées locaux et musées spécialisés[39]. Le musée du Bardo est un bon exemple de musée de synthèse puisque ce type de musée est censé abriter des objets de toutes les périodes de l’histoire de la Tunisie sans prendre en compte la provenance de ceux-ci[40].

L’existence de ces musées se justifie par le fait qu’ils illustrent l’évolution de la création artistique au fil des civilisations[40]. Les musées régionaux se limitent quant à eux aux chef-lieux des gouvernorats et indiquent la particularité de chaque région[40]. Quant aux musées locaux, ils s’inscrivent dans une politique de décentralisation de la culture afin de participer par le biais des musées à l’éducation des masses populaires en rapprochant le musée du public[40]. Certains musées locaux existent à Makthar, Utique, Monastir ou Carthage[40]. Enfin, les musées spécialisés peuvent eux-mêmes se diviser en deux autres catégories de musées : les musées spécialisés dans une période historique et les musées spécialisés dans une matière[40]. Dans la première catégorie, il existe déjà le musée du Dar Hussein, entièrement consacré à la Tunisie médiévale[40]. Un autre musée de l’époque beylicale est également à l’étude[40]. Dans la seconde catégorie, deux projets sont retenus : des musées de la mosaïque et un musée paléo-chrétien[30]. Des musées de la mosaïque se justifient entièrement par la richesse de la Tunisie dans cet art et de tels musées permettent de transmettre une évolution tant sur le plan thématique que sur le plan chronologique[30]. Quant au Musée paléo-chrétien, il est désormais situé à Carthage[30].

D’autres musées spécialisés sont également envisagés comme des musées de la culture et des musées de la science. Ces derniers servent à retracer l’histoire et l’évolution des techniques utilisées[30].

Arts

Cinéma

Article détaillé : Cinéma tunisien.Le cinéma existe en Tunisie depuis son apparition à l’échelle mondiale. Dès 1896, les frères Lumière tournent des vues animées dans les rues de Tunis. En 1919, le premier long métrage réalisé sur le continent africain, Les Cinq gentlemen maudits de Luitz-Morat, est tourné en Tunisie. Au début du XXe siècle, Albert Samama-Chikli réalise les deux premiers longs métrages tunisiens : Zohra en 1922 et Aïn El Ghazel, ou la fille de Carthage en 1924. En 1927, la première société tunisienne de distribution de films, TUNIS-FILM, débute ses activités. Il faut attendre 1966 pour voir le premier long métrage de la Tunisie indépendante (95 minutes en noir et blanc) réalisé et produit par Omar Khlifi : L’Aube tourné en 35 millimètres[41]. Après l’indépendance, la production des films dépend entièrement de la Société anonyme tunisienne de production et d'expansion cinématographique (SATPEC) qui s’occupe de la gestion de l’activité cinématographique dans le pays. Néanmoins, dans les années 1980, on assiste à l’émergence du secteur privé qui entraîne la liquidation de la SATPEC.

La Tunisie ambitionne depuis de devenir un petit Hollywood méditerranéen. Le producteur Tarak Ben Ammar, neveu de Wassila Bourguiba, a convaincu les plus grands réalisateurs de venir tourner dans ses studios de Monastir[42]. Roman Polanski y a filmé les Pirates et Franco Zeffirelli son Jésus de Nazareth[42]. George Lucas a quant à lui été séduit par les décors naturels et les maisons troglodytiques du Sud tunisien où ont été tournées quelques scènes de La Guerre des étoiles[42]. Anthony Minghella a également tourné Le Patient anglais dans les oasis du sud-ouest du pays[42].

Les productions tunisiennes restent rares et confidentielles : une dizaine de films sortis depuis 1967 qui traitent des phénomènes de mutations sociales, du retour à l’identité et du choc de la modernité[43]. Toutefois, quelques-uns rencontrent un certain succès hors de Tunisie dont Un été à La Goulette (1996) de Férid Boughedir qui fait un flashback sur la petite communauté de La Goulette à une époque révolue où musulmans, juifs et chrétiens cohabitent dans la tolérance et la bonne humeur. Halfaouine, l'enfant des terrasses (1990) du même Boughedir a sans doute été le plus grand succès du cinéma tunisien. Il met en scène un enfant dans le Tunis des années 1960. Nouri Bouzid porte quant à lui sur la réalité tunisienne un regard sans complaisance. Dans L'Homme de cendres (1986), il traite de la pédophilie, de la prostitution et des relations entre les communautés musulmane et juive[44]. Dans Bezness (1991), c’est le tourisme sexuel qui se trouve dans sa ligne de mire[44].

Dans Les Ambassadeurs (1975), Naceur Ktari met en scène des émigrés maghrébins en France qui y sont confrontés au racisme. Ce film obtient le Tanit d’or du meilleur film aux Journées cinématographiques de Carthage en 1976, le Prix spécial du jury du Festival international du film de Locarno la même année et est sélectionné au Festival de Cannes 1978 dans la catégorie « Un Certain Regard ». Les Silences du palais (1994) de Moufida Tlatli a quant à lui été primé par plusieurs jurys internationaux. Premier film arabe réalisé par une femme, on y découvre la vie dans une maison aristocratique de Tunis à travers les yeux d’une jeune fille. En 2007, le paysage cinématographique tunisien voit la sortie de plusieurs films recevant un certain succès auprès du public tel que Making off de Bouzid ou VHS Kahloucha de Nejib Belkadhi.

Les Journées cinématographiques de Carthage, créées en 1966 et organisées tous les deux ans, constitue le plus ancien des festivals cinématographiques des pays en développement[45].

Musique

Article détaillé : Musique tunisienne. Vue d’un bendir tunisien

Vue d’un bendir tunisien

La musique tunisienne est le résultat d’un métissage culturel fortement influencé par l’Égypte[4]. Selon Mohammed Abdel Wahab, « la musique tunisienne est parfois définie comme étant l’ensemble des chants andalous anciens sur lesquels furent greffés des modes et des injections d’origine turque, persane et quelquefois grecque, en plus de l’ajustement qui s’y opère de temps à autre résultant de l’influence de facteurs régionaux ». Il estime que la musique tunisienne a connu trois phases d’influences extérieures : la première venue d’Orient et dont le centre fut La Mecque et Médine, la deuxième venue de l’Espagne musulmane et dont le centre fut l’Andalousie et la dernière venue de l’Empire ottoman et dont le centre fut Istanbul[46]. L’héritage de ses trois phases est respectivement la création d’une musique traditionnelle, le malouf, l’introduction de la nouba dans la musique tunisienne, et enfin l’utilisation de formes turques tels que le samai et le bashraf[46]. Également influencée par la culture occidentale, elle est donc relativement diversifiée.

Son courant musical classique le plus réputé est le malouf. Issu de l’époque du règne des Aghlabides, il est un type particulier de la musique arabo-andalouse. Toutefois, les chants traditionnels comme le mezoued continuent de rencontrer un certain succès. Côté instruments, les régions urbaines et rurales divergent quelque peu. En milieu urbain, ce sont les instruments à cordes (rebec, oud et qanûn) et les percussions (darbouka) qui dominent alors qu’en milieu rural, le chant bédouin, en plus des percussions, est accompagné d’instruments à vent comme le mezoued, la gasba et la zurna[47].

Au début du XXe siècle, l’activité musicale est dominée par le répertoire liturgique lié aux différentes confréries religieuses et le répertoire profane constitué de pièces instrumentales et de chants dans des formes et styles d’origines essentiellement andalouses empruntes des caractéristiques du langage musical local. À côté de ces deux genres majeurs, les chansons populaires citadines ou rurales, différentes les unes des autres par le langage et les instruments utilisés, occupent une place importante. Au cours des années 1930, la chanson judéo-tunisienne connaît un certain essor grâce à des artistes issus de la communauté juive. La fondation en 1934 de l’association musicale de La Rachidia s’inscrit dans le renouveau culturel et social mené par l’élite de l’époque qui devient consciente des risques de déperdition du patrimoine musical considéré comme l’un des fondements de l’identité nationale en construction. L’institution ne tarde pas à rassembler une élite de musiciens et de poètes érudits. La création de Radio Tunis en 1938 permet aux musiciens de mieux diffuser leurs œuvres.

Dans les années 1960 et 1970, on assiste à l’émergence de compositeurs et d’interprètes travaillant pour la plupart au sein de l’orchestre de la radio-télévision tunisienne. Dans cette vague, la variété occupe une place de choix. En même temps, la chanson empruntant des mélodies et rythmes populaires connaît une ascension importante. À partir des années 1980, la scène musicale voit émerger une génération de musiciens, compositeurs et interprètes de formation musicale arabe et occidentale qui considèrent que la musique tunisienne a besoin de nouvelles techniques d’écriture. L’émergence de nouvelles tendances de métissage et de musiques improvisées depuis la fin des années 1990 fait évoluer le paysage musical tunisien. Un courant underground et engagé s’est également développé mais reste encore marginal auprès du grand public.

Parmi les grands artistes tunisiens contemporains, on peut citer Hedi Habbouba, Saber Rebaï, Dhafer Youssef, Belgacem Bouguenna, Sonia M'Barek ou encore Latifa Arfaoui. Chez les musiciens, on peut également citer Salah El Mahdi, Anouar Brahem, Zied Gharsa ou encore Lotfi Bouchnak. Dans le même temps, une majorité de la population est attirée par des musiques d’origine arabe (égyptienne, libanaise ou encore syrienne). La musique occidentale actuelle remporte également un succès important avec l’émergence de nombreux groupes et de festivals de rock, de hip-hop, de reggae et de jazz.

Théâtre

Le théâtre tunisien s’est surtout développé entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle durant le protectorat français[48]. Plusieurs salles ont alors vu le jour : le Cohen, le Brulat, le Théâtre français, le Politeama Rossini, l’Arena, le Théâtre tunisien, le Gringa, le Paradiso, etc[48]. Certains théâtres construits en bois ont vu leurs locaux détruits par des incendies alors que d’autres ont tout simplement changé de fonction[48]. Un seul a survécu en gardant ainsi son utilité première : le Théâtre municipal de Tunis[48]. En plus d’un siècle d’existence, ce théâtre a accueilli de grands noms de la scène tunisienne et internationale, tels que Sarah Bernhardt, Pauline Carton, Gérard Philipe et Jean Marais pour ne citer que les plus anciens[48]. Le 7 novembre 1962, Habib Bourguiba, dont le frère est un homme de théâtre[49], consacre son discours à cet art, qu’il considère comme « un puissant moyen de diffusion de la culture ainsi qu’un moyen d’éducation populaire des plus efficaces »[50]. À partir de cette date, le 7 novembre est considéré comme la Journée nationale du théâtre durant laquelle les troupes font le tour des gouvernorats et présentent leurs meilleures créations[51].

Aly Ben Ayed, l’une des figures du théâtre tunisien

Aly Ben Ayed, l’une des figures du théâtre tunisien

Toutefois, le théâtre tunisien n’a jamais connu un réel développement. En 1970, sous l’impulsion de l’acteur Aly Ben Ayed, Caligula d’Albert Camus est traduit en arabe et la pièce connaît un grand succès. D’autres œuvres écrites par Habib Boularès, comme Mourad III ou Le Temps du Bouraq ont maintenu le ton de la violence sanglante.

Même si, de plus en plus, les spectacles dits de boulevard sont restreints au profit d’un genre de spectacle plus sophistiqué[31], Moncef Souissi et Ezzeddine Madani ont créé un théâtre d’expression populaire et moqueur en tunisien. Le courant dit du Nouveau Théâtre de Tunis a également repris le fil de la dérision : Mohamed Driss en est l’un des auteurs les plus féconds. En 1988, Driss qui est nommé à la tête du Théâtre national tunisien (TNT) rénove une salle de cinéma laissée à l’abandon, Le Paris, située au cœur de Tunis[52]. Il la dote d’une scène de théâtre, l’équipe des infrastructures les plus modernes et la rebaptise Quatrième art[52]. Ouverte en 1996, elle alterne entre cycles de représentations théâtrales du TNT et spectacles de ballet, de cirque et de chant[52]. À chaque saison culturelle (du 1er octobre au 30 juin), le théâtre abrite plus de 80 représentations théâtrales[53].

El Teatro est le premier théâtre privé de Tunisie[54]. Fondé en 1987 par Taoufik Jebali, dans une aile de l’hôtel El Mechtel à Tunis, El Teatro est constitué de sa salle principale de représentation comptant quelques 200 places, d’une salle annexe appelée Carré d’art, et d’une galerie d’exposition baptisée Aire libre[54]. À la fois scène de théâtre, espace d’animation culturel et galerie d’art, El Teatro est dirigé par Zeineb Farhat[54]. Tout au long de l’année, El Teatro offre des représentations théâtrales, des spectacles de danse, des concerts de jazz, des galas de musique arabe, des expositions d’art et des récitals de poésie[54].

Danse

La danse en Tunisie — formule qui ne renvoie toutefois à aucune réalité concrète — se caractérise par la multitude des formes qu’elle revêt et des contextes où elle apparaît[55] : circoncisions, mariages ou événements festifs comme les festivals, les concerts, les matchs de football, etc. Si la danse tunisienne est, de toutes les danses pratiquées au Maghreb, celle dont la forme se rapproche le plus de la danse égyptienne, elle s’en distingue principalement par sa dynamique, puisqu’elle apparaît plus rapide et plus saccadée, et par la multitude de ses formes, chaque région ayant son propre « style »[55]. Il est donc difficile de parler d’une danse tunisienne, d’autant que l’influence égyptienne semble depuis longtemps attestée dans les grandes villes. Ainsi, Abdelaziz El Aroui évoque dès 1937 l’influence égyptienne qui gagne le domaine artistique de son pays :

« Depuis quelques années, avec la mode égyptienne qui sévit de plus en plus, nos danseuses orientales ne dansent presque plus[55]. »La diversité des danses exécutées par les Tunisiens traduit sans doute les mouvements migratoires qui ont traversé le pays à travers les siècles. Ainsi, les premiers Phéniciens ont amené avec eux leurs chants et danses, dont les traces se trouvent enracinées dans la région de Tunis, alors que les Romains n’ont laissé que peu de traces artistiques par rapport à leur contribution architecturale[56]. L’arrivée des Hilaliens au XIe siècle, qui parachève l’implantation des Arabes au Maghreb, introduit en Tunisie les traditions, la musique et la danse des nomades de la Haute-Égypte[57]. Viennent ensuite le soufisme et ses danses religieuses avant l’arrivée à la fin du XVe siècle des Andalous avec leurs danses et leurs musiques citadines. La danse orientale serait arrivée plus tard avec les Turcs et les Égyptiens[58] même si une polémique partage les spécialistes de l’histoire de l’art maghrébin : les uns prétendent qu’elle n’est apparue qu’avec les premiers corsaires turcs au XVIe siècle alors que les autres affirment que l’origine de cette danse remonte à l’ère du matriarcat en Mésopotamie et qu’elle serait arrivée au Maghreb par la Tunisie avec les premiers Phéniciens[58]. Cette forme de danse généralement pratiquée en Tunisie insiste sur les mouvements du bassin en rythme, mouvements mis en valeur par l’élévation des bras à l’horizontale, et sur les pieds se déplaçant en rythme et transférant le poids du corps sur la jambe droite ou gauche[59].

La danse de rboukh reflète quant à elle un phénomène social né dans les milieux ouvriers des villes tunisiennes[60]. Cette danse masculine, accompagnée de chants d’amour souvent libertins évoquant la séduction, l’attirance charnelle et les plaisirs de la vie, est longtemps exécutée dans les cafés sur les rythmes de la darbouka et du mezoued[60]. Plusieurs gestes rappellent les mouvements quotidiens des ouvriers (halage, piochage ou terrassement)[59]. Depuis les années 1970, elle a quitté les cafés et caractérise souvent les fêtes et les cérémonies de circoncision ou de mariage dans les quartiers populaires des grandes villes tout en voyant disparaître les scènes jugées obscènes[59].

La nouba, plus ancrée dans la pratique populaire, est liée aux danseurs des Kerkennah et à ceux de Djerba dans une moindre mesure[61]. Comme elle est exécutée en mouvements d’ensemble, les danseurs la pratiquant, organisés en troupe, doivent s’y préparer collectivement. Certains spécialistes affirment que leur tenue serait d’origine grecque. Structurée en plusieurs scènes, la danse est souvent accompagnée de jeux acrobatiques avec des amphores remplies d’eau[61].

La danse religieuse la plus répandue est sans doute le stambali qui est à l’origine une danse rituelle à la gloire du marabout Sidi Saad — religieux musulman d’origine soudanaise arrivé au XVIe siècle avec ses adeptes — dont le sanctuaire est situé dans la région de Mornag[62]. L’esprit communautaire et religieux spécifique s’est transformé après sa mort en esprit de confrérie. Mais, au lendemain de l’indépendance du pays, les autorités ayant interdit les pratiques rituelles et fermé une grande partie des sanctuaires, les adeptes poursuivent leurs rites à domicile. Cette évolution privatisée éloigne progressivement la danse de son cadre religieux et la voit adoptée aussi par les juifs[63]. Elle n’a donc plus aucun lien avec ses origines islamiques.

Aujourd’hui, la Troupe nationale des arts populaires ou le Centre national de la danse de l’Ariana tentent de perpétuer la mémoire et la pratique de ces danses populaires[64] dans un contexte où les archives nationales souffrent d’un manque de documents en matière de danses et d’arts populaires[65].

Peinture

Du fait de l’interdit de la reproduction de l’image humaine, les dynasties musulmanes régnantes ont étouffé l’art pictural durant des siècles. Les peintres se sont alors tournés vers la calligraphie. Il faut attendre le protectorat français pour que cet art renaisse. Bien qu’au début du XXe siècle, les galeries soient réservées aux peintres européens et à des Juifs naturalisés, Moses Lévy et Yahia Turki parviennent à se faire exposer[66].

La naissance d’une peinture tunisienne contemporaine est fortement liée à l’École de Tunis mise en place par un groupe d’artistes de Tunisie unis par la volonté d’incorporer des thèmes proprement tunisiens et rejetant l’influence orientaliste de la peinture coloniale. Elle est fondée en 1949 et réunit des peintres français et tunisiens, musulmans, chrétiens et juifs : Pierre Boucherle, son principal instigateur, Yahia Turki, Abdelaziz Gorgi, Moses Lévy, Ammar Farhat ou encore Jules Lellouche. Certains de ses membres se sont donc tournés vers les sources de l’esthétique arabo-musulmane : miniature, arabesque, architecture islamique, etc. Après la peinture expressionniste d’Amara Debbache, Jellal Ben Abdallah et Ali Ben Salem se font reconnaître, l’un pour ses miniatures de style byzantin, l’autre pour son rattachement à l’impressionnisme[66]. La vie quotidienne devient par ailleurs l’inspiration de Zoubeir Turki et de Gorgi. L’abstraction saisit également l’imagination des peintres comme Edgar Naccache, Nello Lévy et Hédi Turki. Quant à Hatem El Mekki, peintre abstrait, sa facture rappelle celle d’Alberto Giacometti[66].

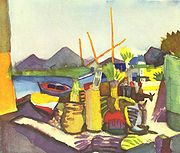

Paysage des environs de Hammamet par August Macke (1914)

Paysage des environs de Hammamet par August Macke (1914)

Après l’indépendance en 1956, le mouvement pictural tunisien entre dans une dynamique d’édification nationale, des artistes se mettant au service de l’État. Un ministère de la Culture est fondé et, sous l’impulsion de ministres tels que Habib Boularès, une politique volontariste est mise en place, ce qui ne manque pas d’interroger la relation entre l’artiste et le pouvoir. Des artistes ont ainsi pu accéder à une reconnaissance internationale tels que El Mekki ou Zoubeir Turki. La jeune peinture emboîte davantage le pas à ce qui se passe ailleurs dans le monde[66]. Sadok Gmech puise son inspiration dans le patrimoine national alors que Moncef Ben Amor se tourne vers le fantastique. Dans un autre registre, Youssef Rekik réutilise la technique de la peinture sur verre et Nja Mahdaoui retrouve la calligraphie dans sa dimension mystique[66]. Par ailleurs, la Tunisie a marqué de nombreux peintres européens. Ainsi, Alexandre Roubtzoff est souvent considéré comme le « peintre de la Tunisie ». Arrivé en 1914 à Tunis grâce à une bourse de l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, il choisit de s’installer définitivement en Tunisie. Jusqu’à sa mort en 1949, il produit quelques 3000 tableaux représentant les diverses facettes de la Tunisie sous le protectorat. Paul Klee, qui affirma avoir découvert en Tunisie la couleur, et August Macke visitent également la Tunisie en 1914. Macke exécute une série d’aquarelles de style cubiste alors que Klee sera marqué par la lumière et les couleurs des paysages tunisiens.

Il existe actuellement une cinquantaine de galeries d’art abritant des expositions d’artistes tant tunisiens qu’internationaux[67]. Parmi ces galeries figurent la galerie Yahia de Tunis et la galerie Essaadi de Carthage[67].

Littérature

Article détaillé : Littérature tunisienne.La littérature tunisienne existe sous deux formes : en langue arabe et en langue française. La littérature arabophone remonte au VIIe siècle avec l’arrivée de la civilisation arabe dans la région. Elle est plus importante que la littérature en langue française — qui suit l’implantation du protectorat français en 1881[68] — tant en volume qu’en valeur[12].

Parmi les figures littéraires, on peut citer Ali Douagi, qui a produit plus de 150 contes radiophoniques, plus de 500 poèmes et chansons populaires et près de 15 pièces de théâtre[69], Béchir Khraief, qui a redonné souffle au roman arabe dans les années 1930 et publié en 1937 sa première nouvelle qui fit scandale car les dialogues étaient rédigés en dialecte tunisien[69], Moncef Ghachem ou Mahmoud Messaadi. Quant à la poésie, elle opte pour le non conformisme et l’innovation : Abou el Kacem Chebbi apporte ainsi un nouveau langage en déplorant la pauvreté de l’imagination dans la littérature arabe[69]. Quant à la littérature d’expression française, elle se caractérise par son sens critique. Contrairement au pessimisme d’Albert Memmi, qui prédisait que la littérature tunisienne était condamnée à mourir jeune[70], des écrivains tunisiens percent à l’étranger : Abdelwahab Meddeb, Tahar Bekri, Mustapha Tlili, Hélé Béji ou encore Fawzi Mellah. Les thèmes de l’errance, de l’exil et du déchirement constituent l’axe principal de cette création littéraire.

La bibliographie nationale recense 1 249 livres non scolaires publiés en 2002 en Tunisie, dont 885 titres sont en arabe[71]. En 2006, ce chiffre s’est porté à 1 500 titres et à 1 700 en 2007[72]. Près du tiers des ouvrages publiés sont destinés aux enfants[71].

Édition

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le rapport entre l’édition arabophone — œuvre de l’élite bourgeoise et des activités d’associations comme la Khaldounia ou le club des anciens du Collège Sadiki —, la presse et l’imprimerie est étroit[73]. Mais sa faiblesse, née du contrôle exercé par les autorités du protectorat français[74], se répercute sur la publication des journaux qui sont l’espace le plus approprié pour la diffusion de la création littéraire locale[73]. Après la Première Guerre mondiale, la production du livre tunisien connaît toutefois une situation plus favorable et c’est dans l’entre-deux-guerres que l’édition tant arabophone que francophone connaît une période relativement florissante. Avant l’indépendance proclamée en 1956, la publication de la littérature tunisienne est encore assurée par les libraires, les imprimeurs et quelques maisons d’éditions privées gérées par des Français. Par la suite, l’État prend en charge la création d’une importante structure d’édition avec pour objectif d’instaurer une culture nationale moderne au service de la massification de la culture et de l’enseignement[75]. Ainsi, le secteur public produit entre 1956 et 1987 plus de 70 % des livres publiés[75]. Cette situation ne laisse à l’édition privée que peu de possibilités d’évoluer : ce n’est que vers les années 1990 que l’État abandonne son rôle d’éditeur pour se limiter uniquement à la gestion de l’édition par une série d’institutions et de mesures d’aides aux éditeurs de la part du ministère de la Culture.

Dans ce contexte, la production éditoriale entre 1987 et 1996 s’élève à 6 068 titres et les éditeurs affirment que, sans ces aides, il serait difficile de parler d’une édition proprement tunisienne[75]. Désormais, plus de 80 % de la production de livres émane du secteur privé constitués d’une centaine de maisons d’éditions. Le budget consacré à la littérature par le ministère de la Culture dépasse en 2003 le montant de trois millions de dinars tunisiens destinés à l’acquisition d’ouvrages et de périodiques tunisiens et étrangers[71]. 2003 a par ailleurs été proclamée « année nationale du livre », ce qui a permis l’organisation de foires et d’expositions, de rencontres de réflexion et de débat, de concours d’écriture, etc[71].

Médias

Article détaillé : Presse en Tunisie.Siège du journal La Presse de Tunisie à Tunis

Les médias télévisuels restent longtemps sous la domination de l’Établissement de la radiodiffusion-télévision tunisienne (ERTT) et de son ancêtre, la Radiodiffusion-télévision tunisienne, fondé en 1957. Le 7 novembre 2006, le président Zine el-Abidine Ben Ali annonce la scission de l’établissement qui devient effective le 31 août 2007. Jusqu’à cette date, l’ERTT gère l’ensemble des chaînes de télévision publiques (Tunisie 7 et Canal 21 qui avait remplacé la défunte RTT 2) ainsi que quatre stations de radio nationales (Radio Tunis, Radio Tunisie Culture, Radio Jeunes et RTCI) et cinq régionales à Sfax, Monastir, Gafsa, Tataouine et Le Kef. La majorité des programmes sont en arabe mais certains sont en français. Depuis 2003, un processus d’ouverture au secteur privé est en cours : il a vu la création des radios Mosaïque FM, Jawhara FM et Zitouna FM et des chaînes de télévision Hannibal TV et Nessma.

La presse écrite compte en 2007 quelques 245 quotidiens et revues (contre 91 en 1987)[76] en grande partie (90 %) détenus par des groupes privés et des indépendants. Les partis politiques tunisiens ont le droit de publier leurs propres journaux mais ceux des partis d’opposition n’ont qu’un tirage très limité (comme Al Mawkif ou Mouwatinoun). La liberté de la presse est garantie par la constitution même si la quasi-totalité des journaux suit la ligne gouvernementale et rapporte sans approche critique les activités du président de la République, du gouvernement et du Rassemblement constitutionnel démocratique (parti au pouvoir) au travers des dépêches de l’agence Tunis Afrique Presse.

Festivals

Des centaines de festivals internationaux, nationaux, régionaux ou locaux ponctuent l’agenda annuel. Les festivals de musique et de théâtre dominent largement la scène culturelle nationale.

Durant l’été ont lieu annuellement le Festival international de Carthage (juillet), le Festival international des arts plastiques de Mahrès (fin juillet-début août) et le Festival international de Hammamet. Ce sont durant les mois d’octobre-novembre qu’ont par la suite lieu les Journées cinématographiques de Carthage alternées tous les ans aux Journées théâtrales de Carthage. Enfin, l’année est terminée par le Festival international du Sahara qui met à l’honneur la tradition culturelle du désert tunisien.

D’autres festivals mettent également à l’honneur la musique tunisienne traditionnelle, comme le Festival de la musique traditionnelle, ou encore le jazz tunisien, comme Jazz à Carthage et le Tabarka Jazz Festival.

Architecture

Cour de la mosquée du Barbier (Kairouan)

Cour de la mosquée du Barbier (Kairouan)

L’architecture islamique s’exprime sous diverses facettes en Tunisie[12]. Au travers de nombreux édifices, Kairouan forme ainsi l’épicentre d’un courant architectural exprimant les liens entre bâti et spiritualité : la parure ornementale des édifices religieux de la ville sainte inaugura des formules qui firent école dans les mosquées de l’Ifriqiya jusqu’à l’arrivée des Ottomans au XVIe siècle. À Djerba, l’architecture résume également la rigueur de l’islam ibadite implanté sur l’île tout comme la forteresse du Kef renseigne sur le destin militaire et spirituel d’un soufisme influent dans la région.

Le rôle influent des diverses dynasties ayant régné sur le pays, notamment dans l’édification des villes princières de Raqqada et Mahdia, éclaire le rôle fondamental du contexte géopolitique dans l’histoire architecturale du pays. Ainsi, les ribats qui protégeaient les côtes des incursions byzantines ont fait de villes comme Monastir, Lamta ou Sousse de véritables cités-forteresses.

La médina de Tunis, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est quant à elle un exemple de formation d’un modèle urbain typiquement musulman. Dans les régions situées entre les ports de Bizerte et Ghar El Melh, l’habitat s’inscrit dans des agglomérations fondées par les Maures fuyant l’Andalousie reconquise par les souverains catholiques.

Compte tenu du caractère cosmopolite des grandes villes tunisiennes, ces dernières conservent divers styles né de la diversité des origines des architectes, des artisans et des entrepreneurs durant le protectorat français. Parmi les architectes les plus connus de cette époque figurent Victor Valensi, Guy Raphaël, Henri Saladin, Joss Ellenl et Jean-Émile Resplandy[77]. Cinq styles architecturaux et décoratifs sont alors en vogue : le style éclectique (néoclassique, néobaroque, etc.) entre 1881 et 1900 puis l’art nouveau jusqu’en 1920 et le style néomauresque jusqu’en 1930, le style art déco entre 1925 et 1940 et le style moderniste entre 1943 et 1947[77].

Dans le sud du pays, les oasis de Gafsa, Nefta ou Tozeur, les ksours et les habitations troglodytes de Matmata se caractérisent par leur réponse adaptée à l’hostilité de leur environnement désertique ou semi-désertique.

Fort de Ghar El Melh

Ruelle de Sidi Bou Saïd

Bâtiments de la place de la Victoire à Tunis

Traditions

Articles détaillés : Proverbes tunisiens et Fêtes et jours fériés en Tunisie.Artisanat

Article détaillé : Artisanat tunisien.La Tunisie est également réputée pour ses nombreux produits artisanaux dont les diverses régions du pays font leur spécificité.

La poterie tunisienne est principalement issue de Guellala[78], ville à l’origine de la création d’autres centres potiers sur le littoral tunisien, notamment à Tunis, Nabeul, Moknine, etc. Mais si la poterie poreuse s’identifie à Guellala, celle émaillée (jaune, verte ou brune) est la marque de fabrique de Nabeul[79]. Le modelage, la cuisson et le décor des poteries demeurent toutefois primitifs[79]. Les lignes, les points, les traits ciliés, les dents de scie, les croix, les losanges sont autant de motifs qui rappellent les tatouages et les tissus ruraux[79].

La ferronnerie remonte pour sa part à l’époque andalouse lorsque l’on décorait les portes cloutées, ornement devenu caractéristique du fer forgé tunisien. Bleues par tradition, destinées à embellir les maisons et à préserver l’intimité des habitants, ces grilles rappellent les moucharabiehs de la tradition arabo-andalouse, panneaux de bois sculpté qui permettaient aux femmes de regarder dans la rue sans être vues.

Au début du XXe siècle, chaque région, voire chaque village, possède son propre costume. Aujourd’hui, le costume traditionnel est la tenue par excellence des mariages et autres cérémonies[80]. Au niveau national, c’est la jebba qui s’est imposée comme habit traditionnel[80]. Cet habit ample, couvrant tout le corps, se différencie selon la qualité de son étoffe, de ses couleurs et de ses passementeries. Les babouches masculines sont en général de la couleur naturelle du cuir[81], celles des femmes étant dans leur majorité brodées de fils de soie, de coton, d’or et d’argent avec des motifs floraux ou des croissants[81]. Bien que les ateliers de chaque ville et de quelques villages produisent des tissus typiques de la région — à Gabès, par exemple, le tapis est à poil ras[4] —, la ville de Kairouan constitue tout de même le centre national de production de tapis. Le kilim constitue un héritage de la domination ottomane en Tunisie. Il se caractérise par un tapis brodé et non noué et donc dépourvu de velours. Il sert aujourd’hui tant au recouvrement du sol qu’à la décoration murale.

La Tunisie possède enfin une riche tradition de mosaïques remontant à la période antique. Même si des mosaïques puniques ou pavimenta punica ont été retrouvées sur les sites de Kerkouane ou sur la colline de Byrsa à Carthage, c’est à l’époque romaine et surtout à partir du IIe siècle que cet art se développe au point qu’on puisse parler d’une véritable école africaine marquée par la maîtrise de la représentation figurée, alliée à la présence locale de marbres de grande qualité, en particulier sur le site de Chemtou.

Costumes traditionnels

Vêtement masculin

Les ruraux considèrent la jebba comme un vêtement de cérémonie[82]. Blanche l’été et grise l’hiver, c’est une tunique sans manches que l’homme porte par-dessus une chemise, un gilet et une culotte bouffante (appelée seroual)[80]. Les jours ordinaires, les hommes se contentent de simples pantalons et chemises sur lesquelles ils enfilent parfois un kadroun[80], tunique de laine moins large que la jebba et munie de manches longues. En hiver, ils passent un burnous, lourde cape en laine à capuchon équivalente au manteau, ou, dans le nord du pays, une kachabiya, qui ne se différencie de ce dernier que par ses rayures brunes et blanches[83].

En milieu urbain, le costume de cérémonie se compose d’une chemise de lin à col officier et manches longues. Le seroual est orné au bas des jambes et sur les poches d’une discrète décoration de passementerie. Une large ceinture coupée dans le même tissu fixe les plis tout en retenant le seroual à la taille. Une jebba de laine et soie complète le costume auquel on ajoute un burnous orné de passementerie en hiver. Les chaussures, des babouches en cuir, laissent le talon à découvert. Enfin, la coiffure d’apparat est une chéchia ou kabous, bonnet de feutre rouge qui ceint le front[84], parfois ornée d’un gland de fil noir. Pour une tenue décontractée pendant les heures de loisirs, il arrive que le citadin revête une simple jebba[82].

Vêtement féminin

Jeune femme berbère de Tunisie (début des années 1900)

Jeune femme berbère de Tunisie (début des années 1900)

Le vêtement féminin est beaucoup plus varié que celui des hommes. En ville, la grande majorité des jeunes femmes ont adopté la mode européenne mais les femmes d’un certain âge, même en milieu urbain, s’enveloppent souvent d’un sefseri, voile blanc de soie ou de laine fine qui recouvre la tête et qu’elles portent sur une blouse et un pantalon bouffant. Ces silhouettes portant un sefseri font partie de l’image d'Épinal de la Tunisie au même titre que les maisons blanches et bleues de Sidi Bou Saïd. En milieu rural, les femmes portent encore des robes aux couleurs vives. Ainsi, les femmes berbères portent la melhafa, pièce de cotonnade bleue ou rouge représentative de leur région ou de leur village. Le tissu s’ouvre sur le côté et est retenu à la taille par une ceinture et sur les épaules par deux fibules. Elles portent souvent des bijoux massifs sommairement ouvragés.

Les costumes de fête et de cérémonie diffèrent quelque peu selon les régions. Dans le Sahel, la pièce maîtresse du vêtement d’apparat est une robe drapée, en laine ou en coton[80], portée sur un corsage brodé de soie et d’argent, un gilet de velours orné d’or, un pantalon de dentelle et une ceinture en soie. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les jeunes mariées de l’aristocratie tunisoise portent un caftan taillé dans du velours, du brocart ou de la soie et richement brodé d’or et enrichi de pierres fines. De nos jours, certaines mariées des régions de Sousse et Hammamet portent encore un caftan aux manches mi-longues, ouvert sur le devant, et dont la longueur varie du genou à la mi-mollet. La richesse et l’originalité du costume reposent moins sur la coupe ou le tissu que sur les motifs tissés ou les broderies qui le recouvrent parfois totalement. Ces broderies utilisent des fils d’or et d’argent ou un contraste de fils rouges, bleus et noirs. Ainsi, celles de Raf Raf sont confectionnées avec des fils d’argent sur des gilets et des pantalons de soie violette.

Le port du hijab n’est pas très répandu en Tunisie bien qu’en augmentation relative depuis le début des années 2000[85]. De fait, l’État l’interdit dans les écoles et les administrations[15].

Traditions orales

Jusqu’au début du XXe siècle, la Tunisie se caractérise par l’existence d’une culture populaire de narrations orales et de spectacles de marionnettes[86]. Le narrateur, connu sous les termes de raoui, fdaoui ou meddah, était hautement respecté et apprécié, aussi bien par l’élite islamique que par les classes populaires[86]. Souvent itinérant, voyageant de ville en ville à pied, il utilise le bendir, la flûte et quelques poupées en guise d’accompagnement. Sa prestation — théâtrale par sa technique d’imitation de divers personnages — se déroule durant des spectacles appelés halqa et comprenant deux ou trois narrateurs se répondant et provoquant le public afin qu’il participe à l’histoire et offre finalement une obole aux artistes. Parmi les autres formes de narration figurent les histoires cycliques racontées par le meddah, le personnage du boussadia et les spectacles de stambali, ces deux derniers étant liés aux communautés originaires d’Afrique sub-saharienne[86].

La narration institutionnalisée recouvre différents types : la nadira, la hikaya, la qissa et la khurafa. La nadira (anecdote), de même que les récitations du Coran, était considérée comme le genre oral par excellence par l’élite tunisienne et les classes populaires[86]. Elle se regroupe en cycles, un vaste répertoire d’histoires basées sur le personnage vulgaire mais intelligent, altruiste et plein d’esprit dénommé Jha. D’autres narrateurs se spécialisent dans la hikayat, terme tunisien pour désigner les sagas épiques qui rappellent l’histoire des villes et villages tunisiens à partir du XIe siècle. Ces dernières mettent en valeur les personnages féminins, dont Zazia qui représente l’archétype de la femme tunisienne, et sont une partie fondamentale de la tradition orale car incluant des éléments locaux aux récits épiques arabes[86]. Quant à la qissa, elle peut être définie en termes de récits coraniques classiques. Didactique par nature, elle est considérée comme partie de la littérature religieuse arabo-islamique et, de ce fait, peu accessible au public populaire[86]. Finalement, la khurafa représente le type le plus imaginatif et populaire de la tradition orale tunisienne. Fonctionnant comme une sorte de mémoire collective, elle résulte d’une interaction entre les narrateurs et le public[86].

Les spectacles de marionnettes dits karakouz, présent en Afrique du Nord dès le XIVe siècle, et le teatro dei pupi (originaire de Sicile), jouissent d’une popularité jusqu’au début du XXe siècle[86]. Les spectacles se déroulaient durant le mois de ramadan, à Halfaouine, un quartier de Tunis. Selon les récits de voyages, le karakouz est joué en turc jusqu’au début du XIXe siècle avant de passer au dialecte tunisien[86]. Les principaux personnages sont le vif et intelligent Karakouz et le conservateur bourgeois Haziouaz. Les autres personnages incluent des fonctionnaires, un fumeur de kif, la Française Madama, Salbi, Nina, le vendeur de baklawas et l’agha d’origine albanaise. Ce type de spectacle joue fortement sur les doubles significations, le calembour, la satire et la caricature. Parmi les thématiques traitées par les pièces tunisiennes figurent la superstition populaire, la sexualité ou encore les femmes[86]. Le teatro dei pupi, exécuté en dialecte tunisien, compte quant à lui trois personnages principaux : Nina la Juive, Nekula le Maltais et Ismail Pacha, un guerrier vaillant ayant lutté contre les rois chrétiens.

Jasmin

Importé par les Andalous au XVIe siècle, le jasmin est devenu la fleur emblématique de la Tunisie[87]. La cueillette se fait à l’aurore puis, dès la tombée de la nuit, de jeunes garçons confectionnent de petits bouquets et, munis de ces derniers qu’ils piquent autour d’une courge ou disposent sur une couronne d’alfa et couvrent de feuilles de figuier, les vendent aux passants dans la rue ou aux automobilistes arrêtés aux carrefours[88].

Par ailleurs, le jasmin fait l’objet d’un langage spécifique. Ainsi, un homme qui en porte à l’oreille gauche indique qu’il est célibataire. Par ailleurs, offrir du jasmin blanc est une preuve d’amour alors qu’offrir du jasmin d'hiver, sans odeur, est signe d’insolence[89].

Questions sociétales

Statut de la femme

Article détaillé : Code du statut personnel.La Tunisie est souvent considérée comme un État ouvert aux modifications du monde moderne dans le domaine matrimonial[90],[91].

Femme âgée portant un hijab

Femme âgée portant un hijab

En 1957 entre en vigueur le Code du statut personnel (CSP) qui donne aux femmes un nouveau statut inouï dans le monde musulman[92]. Ce code institue notamment le principe de l’égalité entre l’homme et la femme sur le plan de la citoyenneté, interdit la polygamie, autorise à la femme le droit de divorce, établit l’âge minimum au mariage à quinze ans pour la femme et à 18 pour l’homme et oblige le consentement des deux époux comme règle de validité de tout mariage[93],[94]. Plus tard, en 1964, l’âge minimum au mariage est encore avancé à 17 ans pour la femme et à vingt ans pour l’homme[95]. Toujours plus tard, à l’occasion du 50e anniversaire de la promulgation du CSP, le président Zine el-Abidine Ben Ali décide d’unifier cet âge pour les jeunes des deux sexes[96].

En 2007, les femmes tunisiennes représentent 26 % de la population active alors que les jeunes filles représentent 51 % des élèves de l’enseignement secondaire et 59 % des étudiants de l’enseignement supérieur. Au même moment, plus du tiers des quelque 56 000 diplômés qui sortent annuellement des universités tunisiennes sont des jeunes filles. Déjà, le 1er novembre 1983, le président Habib Bourguiba nomme les deux premières femmes ministres : Fethia Mzali (famille et promotion de la femme) et Souad Yaacoubi (santé publique)[97].

Toutefois, le CSP est confronté aux idéologies radicales des chefs religieux. Ainsi, la dot existe toujours, l’homme est encore considéré comme le chef de famille et l’héritage est complètement inégalitaire : la charia accorde aux hommes une part double par rapport à celle des femmes (l’un des rares cas où le droit islamique est appliqué en Tunisie).

Vie familiale

Dans le domaine du mariage, les partenaires peuvent être choisis par arrangement entre les familles ou par une sélection individuelle. Les mères peuvent ainsi partir à la recherche d’une mariée pour leurs fils, notamment dans les hammams[12]. Une fois qu’un engagement est conclu s’ensuit une série de visites entre les deux familles mais des litiges peuvent mener à la rupture de l’accord. La cérémonie du mariage elle-même implique le passage de la mariée de sa maison à la maison de son mari alors que le marié attend à l’extérieur afin qu’il puisse entrer dans la chambre nuptiale où celle-ci l’attend. Après la consommation du mariage s’ensuit une période d’isolement du jeune couple[12].

Le ménage tunisien est fondé sur le modèle patriarcal et les pratiques plaçant l’homme dans un rôle dominant demeurent[12]. La plupart des ménages sont fondés sur le modèle de la famille nucléaire à l’intérieur de laquelle les tâches sont attribuées en fonction de l’âge et du sexe ainsi que des compétences personnelles[12]. Les évolutions en matière d’éducation et d’emploi ont toutefois quelque peu atténué cet état de fait.

Une étude publiée par l’Office national de la famille et de la population, le 19 juin 2007, indique qu’une jeune Tunisienne sur 10 accepte des rapports intimes avant le mariage. Pour les jeunes garçons, cette statistique est de 4 sur 10. L’étude montre également un net recul de l’âge moyen au mariage qui s’élève à 33 ans pour les hommes et 29,2 ans pour les femmes[98].

Vie sociale

Lorsqu’une famille conserve une relation avec un saint, la fête de celui-ci peut être l’occasion d’un regroupement familial qui sacralise le groupe constitué des descendants mâles de l’ancêtre[12]. Dans les régions rurales de la Tunisie où le pastoralisme et le nomadisme furent longtemps dominants, les liens de parenté s’étendent souvent à la tribu[12]. Cette unité et ses chefs respectifs ont été reconnus par le système colonial mais rejetés par le gouvernement né de l’indépendance. Les liens sont dorénavant activés à certaines occasions comme les mariages.

De cet héritage, les Tunisiens gardent le goût de la vie en communauté. Deux lieux sont à cet égard symboliques : le hammam et le café. Ainsi, il existait auparavant peu de salles de bains dans les maisons, le hammam tenant alors une place très importante[99]. Ce fut aussi pendant longtemps la seule sortie autorisée aux femmes qui s’y retrouvaient entre elles durant l’après-midi[99]. Les hommes quant à eux s’y rendaient le matin ou le soir pour bavarder entre amis[99]. Aujourd’hui, la dimension hygiénique a laissé la place à la dimension de détente. Par ailleurs, les hommes ont l’habitude de se rendre au café. Là, ils boivent du café ou du thé à la menthe (rarement de l’alcool), discutent, fument des cigarettes ou jouent aux dominos. Ils peuvent également fumer la chicha, c’est-à-dire fumer du « tombac » — plante très proche du tabac que l’on fait bouillir — dans une pipe à eau (narguilé)[100]. On en remplit le fourneau de la chicha — que l’on peut recouvrir d’une feuille d’aluminium percée de trous — puis on dispose par-dessus un bout de charbon de bois incandescent. Si les femmes étrangères sont tolérées, il ne vient plus rarement à l’idée d’une Tunisienne, même jeune et moderne, de s’installer dans un café. Cependant, cela tend à évoluer et l’on voit de plus en plus de cafés dits mixtes voir le jour.

Les mosquées sont également un lieu de rencontre. Elles étaient même les foyers des indépendantistes dans les années 1950 et des islamistes dans les années 1980.

Gastronomie

Article détaillé : Cuisine tunisienne.La cuisine tunisienne est le reflet de l’agriculture locale : blé, sous la forme de pain ou de semoule, olives et huile d'olive, viande (surtout de mouton et de bœuf voire dans certaines régions de chameau), fruits et légumes, poisson et fruits de mer — surtout le long des côtes — et pâtes. Elle se différencie quelque peu de ses voisines maghrébines : le tajine tunisien, contrairement à la version marocaine, consiste en une sorte de terrine à base d’œuf, de viande, de pommes de terre et de persil.

Le plat le plus consommé reste sans doute les pâtes et en particulier les spaghettis et macaronis servis généralement avec de la sauce tomate et de l’harissa, même si le plat traditionnel reste le couscous : ce dernier est caractérisé par une combinaison entre les légumes (pommes de terre, céleri, tomate, carottes, courge, etc.), la viande (surtout celle d’agneau) et la semoule et consommé très fréquemment dans des formes simples — notamment le couscous aux poissons qui est une spécialité locale — et dans des formes plus complexes pour les célébrations[101].

Le pain italien (pain blanc avec beaucoup de mie) est également un aliment apprécié de beaucoup de Tunisiens : le sandwich au thon, constitué d’une demi-baguette remplie de miettes de thon, d’harissa avec parfois des olives vertes, des câpres et des rondelles d’œufs durs, est vendu dans toutes les échoppes d’alimentation. D’autres plats réputés comme entrées sont le brik, fine crêpe repliée et frite garnie à l’œuf, au thon, aux pommes de terre ou à base de viande et de fromage, et la salade méchouia composée de tomates et de poivrons cuits et épluchés et assaisonnée d’ail et de citron.

Sport

Article détaillé : Sport en Tunisie.Le sport en Tunisie est marqué par la domination du football, tant en termes de couverture médiatique qu’en termes de succès populaire avec 27 733 licenciés contre 13 992 pour le taekwondo[102].

Toutefois, des sports comme le volley-ball (huit victoires de l’équipe nationale en championnat d’Afrique) ou le handball (sept victoires de l’équipe nationale en championnat d’Afrique) figurent également parmi les sports les plus représentés même si des sports moins connus sont plus pratiqués par les Tunisiens, notamment les arts martiaux (taekwondo, judo et karaté), l’athlétisme voire le tennis[102]. D’autres grands sports comme le cyclisme sont en revanche moins représentés, faute d’infrastructures, d’équipement et d’intérêt médiatique suffisant[103].

L’année sportive tunisienne est rythmée par les grandes compétitions que sont les championnats (football, handball, volley-ball et basket-ball) et les coupes (football, handball, volley-ball et basket-ball) des sports les plus populaires. En cyclisme, discipline moins suivie, sont organisés les championnats de Tunisie de cyclisme et, de façon irrégulière, le Tour de Tunisie. Mais le pays organise également des compétitions internationales. Ainsi, la première édition de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans s’y tient en 1977[104] tout comme les phases finales des coupes d’Afrique des nations de football en 1965[105], 1994[106] et 2004[107], dernière édition remportée par la sélection nationale. Plus récemment, le championnat du monde de handball masculin 2005 s’est également tenu en Tunisie.

En mai 2007, le pays compte 1 673 clubs sportifs dont les principaux sont actifs dans le football (250) et le taekwondo (206)[102]. Viennent ensuite le karaté et ses dérivés (166), l’handisport (140), le handball (85), l’athlétisme (80), le judo (66), le kung fu (60), le kick boxing (59), le basket-ball (48), la pétanque (47), le tennis de table (45), le volley-ball (40), la boxe (37), la natation (31) et le tennis (30)[102].

Politique culturelle

La culture relève politiquement du ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine dirigé par Abderraouf El Basti[108]. Ce ministère, créé le 11 décembre 1961[109], est, d’après le décret n°2005-1707 du 6 juin 2005, « chargé, dans le cadre de la politique générale de l’État, d’exécuter les choix nationaux dans les domaines de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et d’établir les plans et les programmes en vue de promouvoir ces domaines »[110].

En 1999, le budget alloué à la culture atteint 0,6 % alors qu’il devrait atteindre 1,25 % en 2009 et 1,5 % en 2010[72]. 50 % de cette augmentation est liée à une politique de décentralisation de la culture par la promotion, dans les régions, d’institutions culturelles comme les maisons de culture, les comités culturels et les associations[72]. Au cours de l’année 2007, sept bibliothèques ont été réalisées et 30 bibliothèques publiques aménagées[111]. Dix maisons de la culture sont en cours de construction, la moitié devant être prête en 2008[111], et 40 autres maisons sont également en cours de maintenance. L’année 2008 est par ailleurs proclamée « année nationale de la traduction »[112].

Le 7 novembre 2007, le président Zine el-Abidine Ben Ali annonce la création d’un Conseil supérieur de la culture, composé de personnalités connues et appartenant aux divers domaines de la culture et des arts, qui seront appelés à la proposition d’idées et d’approches susceptibles de promouvoir leurs secteurs et de renforcer le rayonnement de la Tunisie à l’étranger[113]. De plus, le président annonce le recrutement de cinq cents cadres pour renforcer le personnel lié à la culture[113].

La politique culturelle tunisienne applique également une politique d’adaptation des prix des spectacles au pouvoir d’achat des Tunisiens[114]. Dans ce contexte, Chedli Klibi, ministre de la culture dans les années 1970, s’exprime à propos de l’organisation culturelle en Tunisie en ces termes :