- Histoire De La Tunisie

-

Histoire de la Tunisie

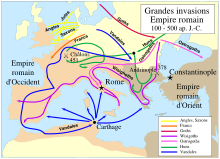

L’histoire de la Tunisie est celle d’une nation d’Afrique du Nord indépendante depuis 1956. Mais elle s’inscrit au-delà pour couvrir l’histoire du territoire tunisien depuis la période préhistorique du Capsien et la civilisation antique des Puniques, avant que le territoire ne passe sous la domination des Romains, des Vandales puis des Byzantins. Le VIIe siècle marque un tournant décisif dans l’itinéraire d’une population qui s’islamise et s’arabise peu à peu sous le règne de diverses dynasties qui font face à la résistance des populations berbères.

Par son emplacement stratégique au cœur du bassin méditerranéen, la Tunisie devient l’enjeu de la rivalité des puissances successives, l’Espagne de Charles Quint, le jeune Empire ottoman puis la France, qui prend le contrôle de la province ottomane pour devancer sa rivale italienne. Marquée par de profondes transformations structurelles et culturelles, la Tunisie voit s’affirmer rapidement un mouvement nationaliste qui conclut avec la puissance tutélaire les accords aboutissant à l’indépendance en 1956. Depuis, le pays est conduit à marche forcée vers la modernisation et l’intégration économique sous l’impulsion d’un parti politique resté dominant.

Historiographie en développement

L’historiographie tunisienne ne prend véritablement son envol qu’au milieu des années 1980[1]. En 1972, Béchir Tlili décrivait déjà une situation difficile :

« La recherche historique décolle difficilement en Tunisie. C’est peut-être le secteur le plus sous-développé ou le plus sous-analysé des sciences sociales. Hormis quelques travaux spécialisés d’universitaires tunisiens, qui ne font pas nombre au demeurant, ou quelques essais d’historiographie, des pans entiers de la construction historique ont été en effet négligés et ignorés[2]. »En 1987, la revue Ibla de l’Institut des belles lettres arabes consacre un numéro spécial à l’historiographie tunisienne où ses auteurs dont Taoufik Bachrouch soulignent une lente évolution de la recherche historique et une inégalité qui demeure dans le « défrichement » des divers domaines, notamment en matière d’histoire contemporaine[3]. En 1998, cette évolution se poursuit avec la publication de près de 200 travaux de recherche universitaires consacrés à l’histoire nationale, phénomène marqué par l’ouverture de l’histoire vers les autres sciences sociales[4].

L’histoire nationale demeure l’objet central des travaux, en particulier ses aspects sociaux, politiques et économiques alors que les aspects culturels et religieux restent relativement en retrait[5]. La part la plus importante de la production concerne l’histoire moderne — débutant avec la prise de Tunis en 1574 — et contemporaine — débutant avec la signature du traité du Bardo en 1881 — et constitue désormais les deux-tiers des travaux universitaires d’histoire soutenus entre 1985 et 1998[6]. L’étude de la période médiévale, débutant avec l’arrivée de l’islam, est également abordée de manière significative alors que l’étude de l’histoire antique possède son statut propre qui la distingue de celle des autres époques[6] : elle connaît un nombre de travaux plus limité en raison de l’absence de formation adaptée pour les jeunes chercheurs, notamment sur l’accès aux sources, l’archéologie et les langues antiques étant relativement peu enseignées. Toutefois, des efforts ont conduit à la création d’une maîtrise de lettres classiques en 1997[7].

En termes de contenus, alors que l’étude de l’histoire ancienne se tourne surtout vers le champ social et la vie quotidienne, et plus récemment vers l’épigraphie et l’archéologie[7], l’étude de l’époque médiévale touche à des thématiques plus variées, notamment en anthropologie et en politique. Si les XVIe et XVIIe siècles restent encore peu abordés, ce sont les XVIIIe et XIXe siècles qui sont les plus traités en raison de l’abondance des sources de documentation disponibles, sur les thématiques sociales et économiques en particulier[8]. Des sujets politiques, en dehors de l’étude du mouvement national, et éducatifs sont également abordés. La diversification des thèmes est aussi illustrée par la « nouvelle histoire » traitant des minorités, des femmes, des entreprises, etc[9]. L’histoire régionale est une thématique émergente, elle aussi liée à l’abondance des archives offertes aux chercheurs, qui permettrait selon ses adeptes d’effectuer des synthèses au niveau national pour compenser la faiblesse de la sociologie tunisienne[9].

Préhistoire

Paléolithique

Moustériens

Les premières traces de présence humaine en Tunisie datent du Paléolithique. C’est à 20 kilomètres à l’est de Gafsa, dans l’oasis d’El Guettar, que se rassemble une petite population nomade de chasseurs-cueilleurs moustériens[10]. Michel Gruet, l’archéologue qui découvre le site, relève qu’ils consomment des dattes dont il retrouve le pollen aux alentours de la source[11] aujourd’hui asséchée[12]. Le site en lui-même livre une structure formée par un amas de 4 000 silex[12], taillés en sphéroïdes et disposés en un cône d’environ 75 centimètres de haut[10] pour un diamètre de 130 centimètres. Ces pierres sont associées à des ossements de capridés[13], à des dents de mammifères[12] et à des objets de silex taillé moustériens ainsi qu’à une pointe pédonculée atérienne.

Cette construction, découverte vers les années 1950 et vieille de près de 40 000 ans, constitue le plus ancien édifice religieux connu de l’humanité[10],[12]. Gruet y voit une offrande à la source voisine et le signe d’un sentiment religieux ou magique[13],[14]. L’endroit est connu sous le nom d’Hermaïon d’El Guettar en référence aux pierres jetées aux pieds d’Hermès par les divinités olympiennes lors du meurtre du Géant Argos[10]. Cette pratique était une manière pour les dieux de se prononcer pour l’innocence d’Hermès[10].

Capsiens

À une culture ibéromaurusienne, répartie sur le littoral[15] et relativement minime en Tunisie[16], succède la période du Capsien, nom créé par Jacques de Morgan et issu du latin Capsa, qui a lui-même donné le nom de l’actuelle Gafsa[17]. Morgan définit le Capsien comme étant une culture allant du Paléolithique supérieur au Néolithique, couvrant ainsi une période qui s’étend du VIIIe au Ve millénaires av. J.-C.[18]. Selon Charles-André Julien, « les Protoméditerranéens capsiens constituent [...] le fond du peuplement actuel du Maghreb »[19] alors que, selon les termes de Gabriel Camps, un groupe d’archéologues avaient négligé des squelettes capsiens, croyant qu’il s’agissait d’intrus récemment inhumés :

« Un de ces crânes séjourna même un certain temps dans le greffe du tribunal d’Aïn M'lila, une petite ville d’Algérie orientale, car on avait cru à l’inhumation clandestine de la victime d’un meurtre ![20] »D’un point de vue ethnologique et archéologique, le Capsien prend une importance plus grande puisque des ossements et des traces d’activité humaine remontant à plus de 15 000 ans sont découverts dans la région. Outre la fabrication d’outils en pierre et en silex, les Capsiens produisaient, à partir d’ossements, divers outils dont des aiguilles pour coudre des vêtements à partir de peaux d’animaux. Le gisement capsien d’El Mekta, identifié en 1907 par Morgan et Louis Capitan[21], a révélé des sculptures en calcaire de forme humaine mesurant quelques centimètres de haut[22]. Quant aux gravures que l’on a trouvées, elles sont souvent abstraites, même si certaines « représentent avec une certaine maladresse des animaux »[23].

Néolithique

Au Néolithique (4500 à 2500 av. J.-C. environ), arrivé tardivement dans cette région, la présence humaine est conditionnée par la formation du désert saharien, qui acquiert son climat actuel. De même, c’est à cette époque que le peuplement de la Tunisie s’enrichit par l’apport des Berbères[24], issus semble-t-il de la migration vers le nord de populations libyques[25] (ancien terme grec désignant les populations africaines en général[26]). Bref, la question des origines du peuple berbère reste encore ouverte et soumise à débat de nos jours, mais sa présence est attestée depuis le IVe millénaire av. J.-C.[25]. La première inscription libyco-berbère découverte à Dougga par Thomas d’Arcos en 1631 a fait l’objet d’une multitude de déchiffrements infructueux à ce jour[27].

Le Néolithique voit également le contact s’établir entre les Phéniciens de Tyr, les futurs Carthaginois qui fondent la civilisation punique, et les peuples autochtones de l’actuelle Tunisie, dont les Berbères sont désormais devenus une composante essentielle. On observe le passage de la Préhistoire à l’Histoire principalement dans l’apport des populations phéniciennes, même si le mode de vie néolithique continue un temps à exister aux côtés de celui des nouveaux arrivants. Cet apport est nuancé, notamment à Carthage (centre de la civilisation punique en Occident), par la coexistence de différentes populations minoritaires mais dynamiques comme les Berbères, les Grecs, les Italiens ou les Ibères d’Espagne... Les nombreux mariages mixtes contribuent à l’établissement de la civilisation punique[28].

On trouve par ailleurs la trace d’un peuple pacifique du Néolithique tunisien dans l’Odyssée d’Homère, lorsque Ulysse rencontre les Lotophages (mangeurs de lotus) qui semblent vivre dans l’actuelle île de Djerba[29].

Carthage ou l’émergence et la chute d’une puissance

L’entrée de la Tunisie dans l’histoire se fait de façon fracassante, par l’expansion d’une cité issue d’une colonisation proche-orientale[30]. De phénicienne au départ, la cité constitue rapidement une civilisation originale dite punique.

L’expansionnisme punique dans le bassin occidental de la Méditerranée se fonde sur le commerce, même si la thalassocratie trouve face à elle l’expansion romaine à volonté continentale et hégémonique. Bien que leurs relations soient cordiales dans un premier temps, les deux systèmes ne tardent pas à s’affronter et, même si la question a pu se poser de qui allait l’emporter[31], les Puniques s’effacent finalement, non sans avoir marqué de leur empreinte l’espace tunisien, que la puissance de Rome ne va pas effacer totalement.

Fondation et expansion

La Tunisie accueille progressivement une série de comptoirs phéniciens comme bien d’autres régions méditerranéennes, du Maroc à Chypre. Le premier comptoir selon la tradition est celui d’Utique[32], qui date de 1101 av. J.-C[33]. C’est ici que prend racine une puissance fondamentale dans l’histoire de l’Antiquité dans le bassin méditerranéen. En 814 av. J.-C., des colons phéniciens venus de Tyr[34] fondent la ville de Carthage[35]. D’après la légende, c’est la reine Élyssa (Didon pour les Romains), sœur du roi de Tyr Pygmalion, qui est à l’origine de la cité[36]. Il existe toutefois un doute sur l’exactitude de la date donnée par la tradition littéraire[37], le débat étant alimenté par les découvertes archéologiques. En effet, les plus anciens objets découverts à ce jour sont des céramiques proto-corinthiennes de la moitié du milieu du VIIIe siècle av. J.-C. provenant du dépôt de fondation de la chapelle Cintas, trouvée dans le tophet de Carthage par Pierre Cintas en 1947. Néanmoins, au vu des incertitudes dans les datations des céramiques antiques, rien ne permet d’écarter la datation issue de la tradition littéraire.

La population originelle de l’espace tunisien est libyco-berbère et, lorsqu’elle vit à proximité des comptoirs, elle se punicise dans une certaine mesure. En témoignent par exemple les découvertes archéologiques de stèles à motifs de signe de Tanit gravées de façon maladroite, en particulier sur un site comme celui de l’antique Clupea, la Kélibia actuelle. Ces maladresses évoquent une appropriation du symbolisme punique par des populations en contact avec les citoyens des comptoirs.

La cité-État de Carthage et ses territoires sous son influence politique et/ou commerciale vers 264 av. J.-C.

La cité-État de Carthage et ses territoires sous son influence politique et/ou commerciale vers 264 av. J.-C.

Ouverte sur la mer, Carthage est également ouverte structurellement sur l’extérieur. Cette croissance pacifique — autant qu’on en sache de par les sources existantes — laisse la place à une lutte d’influence qui aboutit à plusieurs cycles de conflits. Un siècle et demi après la fondation de la ville, les Carthaginois ou Puniques étendent leur emprise sur le bassin occidental de la mer Méditerranée : ils s’affirment en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares, en Espagne, en Corse[38] et en Afrique du Nord — du Maroc à la Libye —, qui est partagée entre les Grecs de Cyrénaïque et les Carthaginois y compris sur la côte atlantique du Maroc. Cette présence prend diverses formes, y compris celle de la colonisation[35], mais reste d’abord commerciale[38] (comptoirs de commerce, signature de traités...). De plus, les Carthaginois s’appuient dans ces régions sur une présence phénicienne antérieure à la création de Carthage, sauf peut-être le long de la côte atlantique. La nouvelle puissance de Carthage supplante celle déclinante des anciennes cités de Phénicie dans cet espace de la Méditerranée. De même, les Carthaginois s’allient aux Étrusques et leurs deux flottes réunies sortent victorieuses de la bataille navale d’Aléria, au large de la Corse, contre les Grecs de Massalia (actuelle Marseille). Ces derniers, venus des côtes de l’actuelle Turquie (Ionie), tentent de s’installer en Corse, île située en face de l’Étrurie et au nord de la Sardaigne, zone d’influence et de colonisation punique. Cette dernière île est également sur le trajet le plus court entre les cités massaliotes et les autres cités grecques du sud de l’Italie puis, plus loin, avec la Méditerranée orientale. C’est avec le déclin étrusque que la Corse entre dans l’orbite carthaginoise et que se forme un nouvel empire maritime.

La mutation vers un empire plus terrestre se heurte aux Grecs de Sicile puis à la puissance montante de Rome[35] et de ses alliés massaliotes, campaniens ou italiotes. Le cœur carthaginois qu’est la Tunisie, à la veille des guerres puniques, possède une capacité de production agricole supérieure à celle de Rome et de ses alliés réunis, et son exploitation fait l’admiration des Romains. Les avantages de la géographie, avec en particulier les riches terres céréalières de la vallée de la Medjerda, s’ajoutent au talent agronome d’un peuple dont un traité (celui de Magon) sera longtemps admiré.

Parallèlement à cette expansion — la Sardaigne est en voie de colonisation et les implantations espagnoles se consolident —, la superpuissance commerciale, maritime, terrestre et agricole est en passe de vaincre les Grecs en Sicile.

Carthage et Rome : des traités aux guerres puniques

Les relations entre Rome et la thalassocratie punique sont d’abord cordiales, comme en témoigne le premier traité signé en 509 av. J.-C.[39]. Toutefois, les relations se dégradent et laissent place à de la défiance à mesure que se développent les deux cités-États, l’affrontement devenant dès lors inévitable.

La lutte entre Rome et Carthage prend de l’ampleur avec l’essor des deux cités : ce sont les trois guerres puniques, qui faillirent voir la prise de Rome mais se conclurent par la destruction de Carthage, en 146 av. J.-C., après un siège de trois ans[38].

La Première Guerre punique, qui couvre les années 264 à 241 av. J.-C., est un conflit naval et terrestre en Sicile et en Tunisie. Elle a pour origine les luttes d’influence en Sicile[38], terre située à mi-chemin entre Rome et Carthage, l’enjeu principal étant la possession du détroit de Messine. Les Carthaginois prennent d’abord la ville de Messine, ce qui inquiète les Romains, cette cité se situant à proximité des villes grecques d’Italie qui viennent de passer sous leur protection. Appius Claudius Caudex traverse donc le détroit et prend par surprise la garnison punique de Messine, événement qui déclenche le début de la guerre. Suite à ce revers, le gouvernement de Carthage rassemble ses troupes à Agrigente mais les Romains, menés par Claudius et Manius Valerius Maximus Corvinus Messalla, s’emparent des villes de Ségeste et d’Agrigente au terme d’un siège de sept mois. Après avoir conclu la paix avec les Romains, Carthage doit réprimer une révolte de ses mercenaires.

La Deuxième Guerre punique, dans les années 218 à 202 av. J.-C.[38], a pour point culminant la campagne d’Italie : le général Hannibal Barca, issu de la famille des Barcides, parvient à traverser les Pyrénées et les Alpes avec ses éléphants de guerre. Pourtant, il renonce à entrer dans Rome. Le prétexte de la guerre avait été le siège de Sagonte par les Carthaginois car, selon le traité de 241 av. J.-C., les Carthaginois auraient dû rester au sud de l’Èbre, fleuve qui délimitait les zones d’influence respectives.

L’attentisme d’Hannibal permet finalement aux Romains, alliés à Massinissa[35], premier roi de la Numidie unifiée, de contre-attaquer et de réussir à retourner le conflit en leur faveur à la bataille de Zama, en 202 av. J.-C., prenant à Carthage la totalité de ses possessions hispaniques, détruisant sa flotte et lui interdisant toute remilitarisation[38]. Pourtant, malgré la victoire finale, cette guerre ne satisfait pas les Romains. Poussés par la crainte d’avoir encore à affronter Carthage, ils décident, selon le fameux mot de Caton l'Ancien (Delenda Carthago est, « Il faut détruire Carthage »), que la destruction totale de la cité ennemie est le seul moyen d’assurer la sécurité de la République romaine. En conséquence, la Troisième Guerre punique (149-146 av. J.-C.) est déclenchée par une offensive romaine en Afrique qui aboutit à la défaite et à la destruction de Carthage après un siège de trois ans.

Après la Deuxième Guerre punique, Carthage a lentement retrouvé une certaine prospérité économique[38] entre 200 et 149 av. J.-C. sans toutefois réussir à reconstituer une flotte de guerre ou une armée importante. De son côté, le rétablissement de Rome, malgré ses pertes navales, permet au Sénat romain de décider d’une courte campagne destinée à amener les troupes romaines à pied d’œuvre pour le siège de Carthage, conduit par Scipion Émilien[38], surnommé dès lors « le second Africain ». Le siège s’achève par la destruction totale de la ville : les Romains emmènent les navires phéniciens au port et les incendient au pied de la cité. Puis ils vont de maison en maison en exécutant ou asservissant la population. La cité qui brûle pendant dix-sept jours est rayée de la carte et ne laisse que des ruines.

Au XXe siècle, une théorie indique que les Romains ont répandu du sel sur les terres agricoles de Carthage pour empêcher de cultiver la terre, théorie fortement mise en doute, l’Afrique devenant par la suite le « grenier à blé » de Rome[40], le territoire de l’ancienne cité étant néanmoins déclaré sacer, c’est-à-dire maudit.

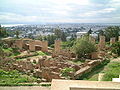

Vestiges de la présence punique en Tunisie Partie intégrante de l’Afrique romaine

Continuité de la civilisation punique ou rupture ?

À l’issue de la Troisième Guerre punique, Rome écrase définitivement Carthage et s’installe sur les décombres de la ville en 146 av. J.-C.[35]. La fin des guerres puniques marque l’établissement de la province romaine d’Afrique dont Utique devient la première capitale, même si le site de Carthage s’impose à nouveau par ses avantages et redevient capitale en 14[35],[41]. Une première tentative de colonisation par les Gracques avec la constitution d’une Colonia Junonia Carthago avorte en 122 av. J.-C.[42], et provoque la chute et le décès de son promoteur, Caius Sempronius Gracchus. En 44 av. J.-C., Jules César décide d’y fonder une colonie romaine, la Colonia Julia Carthago[42], mais il faudra attendre quelques décennies pour qu’Auguste lance les travaux de la cité[43], qui sera plus tard la capitale de la province. La parure monumentale de la ville jouera un rôle majeur dans la romanisation de la région[44], cette « Rome africaine » se diffusant elle-même dans le riche tissu urbain du territoire de l’actuelle Tunisie.

La région connaît alors une période de prospérité où l’Afrique devient pour Rome un fournisseur essentiel de productions agricoles[25], comme le blé et l’huile d'olive[43], grâce aux plantations d’oliviers chères aux Carthaginois[35]. Le fameux port de Carthage se mue en port d’attache monumental d’une flotte céréalière dont l’arrivée est chaque année impatiemment attendue à Rome[43], avec l’annone, l’institution de la distribution de blé à la plèbe[45]. À Chemtou, on exploite un marbre aux veines jaunes et roses que l’on exporte à travers l’empire, alors qu’à El Haouaria le grès est extrait pour bâtir Carthage[43]. Parmi les autres productions figurent les céramiques et les produits dérivés du poisson.

La province se couvre d’un dense réseau de cités romanisées dont les vestiges encore visibles à l’heure actuelle demeurent impressionnants : il suffit de mentionner les sites de Dougga (antique Thugga), Sbeïtla (Sufetula), Bulla Regia, El Jem (Thysdrus) ou Thuburbo Majus. Parmi les symboles de la richesse provinciale se trouvent l’amphithéâtre de Thysdrus, l’un des plus grands du monde romain, et le théâtre de Dougga. À côté des vestiges des bâtiments publics resurgissent aujourd’hui de riches habitations privées, villas au sol couvert de mosaïques que la terre du pays ne cesse de restituer aux archéologues.

Partie intégrante de la République puis de l’Empire avec la Numidie[35], la Tunisie devient pendant six siècles le siège d’une civilisation romano-africaine d’une exceptionnelle richesse, fidèle à sa vocation de « carrefour du monde antique ». La Tunisie est alors le creuset de l’art de la mosaïque, qui s’y distingue par son originalité et ses innovations[43]. Sur les stèles à caractère religieux on distingue d’anciens symboles tels le croissant lunaire ou le signe de Tanit. Concurrents des dieux romains, des dieux indigènes apparaissent sur des frises d’époque impériale, et le culte de certaines divinités, Saturne et Caelestis, s’inscrit dans la continuité du culte voué par les Puniques à Ba'al Hammon et à sa parèdre Tanit[46]. Le « carrefour du monde antique » voit aussi l’installation précoce de communautés juives[42] et, dans le sillage de celles-ci, des premières communautés chrétiennes. La langue punique elle-même restera longtemps en usage, fortement jusqu’au Ier siècle, et elle est attestée dans une moindre mesure jusqu’à l’époque de saint Augustin[47].

L’apogée du IIe et du début du IIIe siècles ne va toutefois pas sans heurts[35], la province connaissant quelques crises au IIIe siècle av. J.-C. : la répression de la révolte de Gordien en 238 la frappe ; elle subie de même les affrontements entre usurpateurs au début du IVe siècle. La province est l’une des moins touchées par les difficultés que connaît l’empire romain entre 235 et le début du IVe siècle. Avec la Tétrarchie, la province recouvre une prospérité que révèlent les vestiges archéologiques, provenant tant de constructions publiques que d’habitations privées. Cette époque est aussi le premier siècle du christianisme officiel, devenu religion licite en 313 et religion personnelle de l’empereur Constantin[35].

Vestiges de la présence romaine en Tunisie Centre d’expansion du christianisme

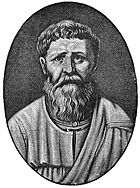

Dans un espace ouvert sur l’extérieur comme l’est alors la province d’Afrique — Carthage est notamment reliée aux grandes cités d’Alexandrie et d’Antioche, qui constituent deux grands centres d’évangélisation[48] —, le christianisme se développe de façon précoce[49] grâce aux colons, commerçants et soldats[48], et la région devient l’un des foyers essentiels de la diffusion de la nouvelle foi, même si les affrontements religieux y sont violents avec les païens. Ainsi, la nouvelle religion se heurte d’abord à l’opposition populaire car le christianisme déchire un tissu social très serré, le paganisme imprégnant toute la vie quotidienne, et ses adeptes sont contraints de vivre à l’écart de la vie domestique et de la vie publique. La cohésion sociale paraît alors menacée, ce qui entraîne des ripostes comme le saccage de tombes chrétiennes. Dès le IIe siècle, la province applique aussi les sanctions impériales, les premiers martyrs étant attestés dès le 17 juillet 180[48] : ceux qui refusent de se rallier au culte officiel peuvent être torturés, relégués sur des îles, décapités, livrés aux bêtes féroces, brûlés voire crucifiés.

À la fin du IIe siècle, la nouvelle religion progresse dans la province car, malgré une situation difficile, la nouvelle foi s’implante plus vite qu’en Europe, notamment en raison du rôle social joué par l’Église d’Afrique, qui apparaît dans la seconde moitié du IIIe siècle, et du fait de la très forte densité urbaine. C’est à partir d’environ 400 que, sous l’action dynamique d’Augustin d'Hippone et l’impulsion de quelques évêques, les grands propriétaires terriens et l’aristocratie citadine se rallient au christianisme, où ils voient leur intérêt, l’Église intégrant alors les diverses couches sociales. Rapidement, la province d’Afrique est considérée comme un phare du christianisme latin occidental[48] ; Tertullien est l’un des premiers auteurs chrétiens de langue latine et Saint Cyprien, premier évêque de Carthage, est martyrisé le 14 septembre 258[48], à une époque où la nouvelle religion est déjà largement répandue dans la société. Cette expansion rencontre toutefois des obstacles, en particulier lors du schisme donatiste[35] — conséquence des rivalités de prélats avides d’occuper le siège du primat d’Afrique — qui est condamné de façon définitive au concile de Carthage, ouvert le 1er juin 411[48] et organisé par son plus ardent contradicteur en la personne de l’évêque Augustin d’Hippone. Ce dernier accuse les schismatiques d’avoir coupé les liens entre l’Église catholique africaine et les Églises orientales originelles[48].

En dépit de cette lutte religieuse, la conjoncture économique, sociale et culturelle est relativement favorable au moment du triomphe du christianisme[50], comme en témoignent les nombreux vestiges, notamment de basiliques à Carthage — en particulier celle de Damous El Karita — et de nombreuses églises aménagées dans d’anciens temples païens (comme à Sbeïtla) ou même certaines églises rurales découvertes récemment. Ce dynamisme perdurera longtemps, y compris pendant la période vandale.

Traces du christianisme en Tunisie Antiquité tardive

Domination vandale

En 429[51], menés par leur chef Genséric, les Vandales et les Alains franchissent le détroit de Gibraltar[52]. Le 19 octobre 439, après s’être rendus maîtres d’Hippone[53], ils entrent dans Carthage, où ils installent leur royaume pour près d’un siècle[52]. Les Vandales sont adeptes de l’arianisme[54], déclarée hérésie chrétienne au concile de Nicée, ce qui ne facilite pas les relations entre eux et les notables locaux majoritairement catholiques. Le clergé africain s’oppose en effet à ce qui représente à ses yeux un double préjudice : la domination des barbares et celle des hérétiques[55]. Or les Vandales exigent de la population une totale allégeance à leur pouvoir et à leur foi[55]. En conséquence, dès lors qu’ils tentent de s’opposer aux Vandales, les chrétiens sont persécutés : des hommes d’Église sont martyrisés, emprisonnés ou exilés[56] dans des camps au sud de Gafsa. Dans le domaine économique, les Vandales appliquent à l’Église la politique de confiscation dont doivent pâtir les grands propriétaires[55]. Les domaines et leurs esclaves sont transférés au clergé arien[55]. Cette politique se durcit lorsque Hunéric succède à son père[55]. Il entame d’abord une sanglante persécution contre les manichéens puis fait interdire à tous ceux qui n’adhèrent pas à l’Église officielle d’occuper une fonction dans les administrations publiques[55]. À la mort d’Hunéric, ses neveux Gunthamund puis Thrasamund lui succèdent et poursuivent la politique d’« arianisation »[55]. Le clergé catholique est surchargé de taxes et d’amendes, et Thrasamund condamne 120 évêques à l’exil[55].

Les témoignages littéraires sur la période vandale, en particulier de Victor de Vita, sont très sévères sur ce mode de gouvernance[57]. L’archéologie rend compte également de destructions importantes à l’époque du royaume vandale[57], comme le montrent le théâtre et l’odéon de Carthage. Néanmoins, « la plupart des historiens modernes [considèrent cette période] comme un court passage, un événement de courte durée »[58] ou « un épisode »[59].

Cependant, la culture latine reste largement préservée[60] et le christianisme prospère tant qu’il ne s’oppose pas au souverain en place. Les Vandales eux-mêmes, devenus les maîtres de l’ancienne province romaine la plus riche de l’Empire, se laissent aller à la douceur de vivre de la Tunisie. Le recrutement de leur armée en souffre à tel point qu’ils préfèrent enrôler des autochtones berbères, romanisés pour la plupart[61]. Leur territoire, enserré par des principautés berbères, est attaqué par les tribus de nomades chameliers : leur défaite, en décembre 533 à la bataille de Tricaméron[57], confirme l’anéantissement de la puissance militaire vandale.

Période byzantine

Carthage est prise facilement par les Byzantins dirigés par le général Bélisaire[25], envoyé par Justinien[62]. Le premier objectif de l’empereur est de contrôler la Méditerranée occidentale en vue de reconstituer l’Empire romain[62]. L’armée byzantine, composée en fait de mercenaires hérules et huns[63], enfonce la cavalerie vandale autrefois tant redoutée, et le dernier roi, Gélimer, se rend en 534[62]. Malgré la résistance des Berbères, les Byzantins rétablissent l’esclavage et instituent de lourds impôts[64]. La plupart des Vandales sont déportés vers l’Orient en tant qu’esclaves, tandis que d’autres sont enrôlés de gré ou de force dans l’armée byzantine comme soldats auxiliaires. Par ailleurs, l’administration romaine est restaurée.

À l’occasion du concile de 534, l’évêque de Carthage réunit 220 évêques afin d’examiner le problème que pose la volonté des Byzantins de transformer les évêques en simples exécutants[55]. Le concile affirme alors que, même si l’empereur doit faire appliquer les directives ecclésiastiques, il n’a pas à les déterminer[55]. Justinien réagit vivement : les réfractaires sont passibles de châtiments corporels et d’exil, pendant que les plus résistants sont remplacés par des hommes au service du prince[55]. L’Église d’Afrique est donc mise au pas[55]. Justinien fait alors de Carthage le siège de son diocèse d’Afrique. À la fin du VIe siècle, la région est placée sous l’autorité d’un exarque cumulant les pouvoirs civil et militaire, et disposant d’une large autonomie vis-à-vis de l’empereur. Prétendant imposer le christianisme d’État, les Byzantins pourchassent le paganisme, le judaïsme et les hérésies chrétiennes[64]. Pourtant, à la suite de la crise monothéliste, les empereurs byzantins, opposés à l’Église locale, se détournent de la cité. Or, avec une Afrique byzantine entraînée dans le marasme, un état d’esprit insurrectionnel secoue des confédérations de tribus sédentarisées et constituées en principautés[55]. Ces tribus berbères sont d’autant plus hostiles à l’Empire byzantin qu’elles ont conscience de leur propre force[55]. Quant au peuple, subordonné à l’administration, pressuré par le fisc et exposé aux exactions des gouverneurs, il en vient à regretter le temps des Vandales[55].

Avant même sa prise en 698[61], la capitale et dans une certaine mesure — moins aisée à appréhender — la province d’Afrique se sont vidées de leurs habitants byzantins. La décadence est nette après la reconquête par Justinien, Abdelmajid Ennabli évoquant à propos de Carthage une cité « délaissée par le pouvoir central préoccupé de sa propre survie »[65]. Dès le début du VIIe siècle, l’archéologie témoigne en effet d’un repli[66].

Moyen Âge arabo-musulman

Cette ère est marquée par le développement urbanistique du pays et par l’apparition de grands penseurs tels que Ibn Khaldoun, historien et père de la sociologie moderne.

Islamisation et arabisation du territoire

Trois expéditions sont nécessaires pour que les Arabes réussissent à conquérir la Tunisie. Dans ce contexte, la conversion des tribus ne se déroule pas uniformément et connaît des résistances, des apostasies ponctuelles ou l’adoption de syncrétismes. L’arabisation se fera de manière plus lente encore.

La première expédition est lancée en 647[61]. L’exarque Grégoire est battu à Sbeïtla[67], ce qui illustre l’existence de points faibles chez les Byzantins. En 661, une deuxième offensive se termine par la prise de Bizerte. La troisième, menée en 670 par Oqba Ibn Nafi Al Fihri, est décisive : ce dernier fonde la ville de Kairouan au cours de la même année[64] et cette ville devient la base des expéditions contre le nord et l’ouest du Maghreb[25]. L’invasion complète manque d’échouer avec la mort d’Ibn Nafi en 683[67]. Un chef maure, Koceila, reprend alors Kairouan[67]. Envoyé en 693 avec une puissante armée arabe, le général ghassanide Hassan Ibn Numan réussit à vaincre l’exarque et à prendre Carthage[68] en 695. Seuls résistent certains Berbères dirigés par la Kahena[68]. Les Byzantins, profitant de leur supériorité navale, débarquent une armée qui s’empare de Carthage en 696 pendant que la Kahena remporte une bataille contre les Arabes en 697[68]. Ces derniers, au prix d’un nouvel effort, finissent cependant par reprendre définitivement Carthage en 698 et par vaincre et tuer la Kahena[67]. Carthage est progressivement abandonnée au profit d’un nouveau port tout proche, Tunis, et les musulmans, fort actifs en Méditerranée occidentale, commencent à razzier la Sicile et les côtes italiennes.

Contrairement aux précédents envahisseurs, les Arabes ne se contentent pas d’occuper la côte et entreprennent de conquérir l’intérieur du pays. Après avoir résisté, les Berbères se convertissent à la religion de leurs vainqueurs[67], principalement à travers leur recrutement dans les rangs de l’armée victorieuse. Des centres de formation religieuse s’organisent alors, comme à Kairouan, au sein des nouveaux ribats. De plus, la mosquée Zitouna est édifiée à Tunis par les Omeyyades vers 732[69]. On ne saurait toutefois estimer l’ampleur de ce mouvement d’adhésion à l’islam. D’ailleurs, refusant l’assimilation, nombreux sont ceux qui rejettent la religion dominante et adhèrent au kharidjisme, hérésie née en Orient et proclamant l’égalité de tous les musulmans sans distinction de race ni de classe[70]. En 745, les kharidjites berbères s’emparent de Kairouan sous le commandement d’Abou Qurra, de la tribu des Banou Ifren. La région reste une province omeyyade jusqu’en 750, quand la lutte entre Omeyyades et Abbassides voit ces derniers l’emporter[70]. De 767 à 776, les kharidjites berbères sous le commandement d’Abou Qurra s’emparent de tout le territoire, mais ils se retirent finalement dans leur royaume de Tlemcen, après avoir tué Omar ibn Hafs, surnommé Hezarmerd, dirigeant de la Tunisie à cette époque[71].

Aghlabides

En 800, le calife abbasside Haroun ar-Rachid délègue son pouvoir en Ifriqiya à l’émir Ibrahim ibn Al-Aghlab[72] et lui donne le droit de transmettre ses fonctions par voie héréditaire[73]. Al-Aghlab établit la dynastie des Aghlabides, qui règne durant un siècle sur le Maghreb central et oriental. Le territoire bénéficie d’une indépendance formelle tout en reconnaissant la souveraineté abbasside[73]. Par la suite, les émirs aghlabides continuent de prêter allégeance au calife abbasside[25], si bien que, sous le règne d’Al-Mamun (813-833), les Aghlabides versent annuellement des redevances de 120 tapis[74].

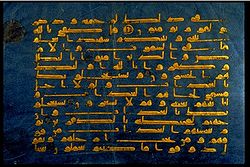

La Tunisie devient un foyer culturel important avec le rayonnement de Kairouan, dotée d’une maison de la sagesse ouverte aux savants, et de sa Grande mosquée, un centre intellectuel de haute renommée[75]. La mosquée Zitouna de Tunis, deuxième plus vaste mosquée de Tunisie après celle de Kairouan, est reconstruite en totalité[73]. Kairouan, décrite par Oqba Ibn Nafi Al Fihri comme un « rempart de l’islam jusqu’à la fin des temps »[76], est choisie comme capitale avant d’être remplacée par Raqqada et El Abbasiyya, considérées comme ses « satellites »[74].

L’essor économique de l’Ifriqiya est le plus significatif du Maghreb grâce aux importations d’or de Nigritie[77]. Une bonne politique de l’eau est menée, entraînant le développement de l’agriculture[78] : de nombreux ouvrages hydrauliques romains sont rénovés — notamment la citerne de la Sufra de Sousse[79] — et un bon nombre sont construits, dont les bassins de Kairouan[73]. D’un point de vue militaire, les Aghlabides érigent des fortifications, en particulier les murailles de Sfax, et les ribats de Sousse et de Monastir[73].

Ils se dotent d’une puissante flotte de combat pour écarter le danger chiite qui vient de la mer, tout en entretenant de bonnes relations avec l’Égypte et le royaume de Tahert[73]. Cette flotte et ces protections leur permettent en outre de prendre Malte[80] mais surtout d’attaquer la Sicile en 827, sous le règne de Ziadet Allah Ier (817-838), avant de s’en emparer en 902 sous Ibrahim II (875-902)[73]. À la fin du règne de ce dernier, Tunis devient la capitale de l’émirat jusqu’en 909[81].

Fatimides et Zirides

Abu Abd Allah ach-Chi'i, qui déclare descendre de Fatima Zahra — fille de Mahomet et femme d’Ali ibn Abi Talib, vénéré chez les chiites[77] —, aidé par les Berbères qui refusent la domination des Aghlabides, s’attaque à leur royaume. Appuyée par les tribus Kutama qui forment une armée fanatisée, l’action du prosélyte ismaélien entraîne la disparition de l’émirat en une quinzaine d’années (893-909)[82]. En décembre 909, Ubayd Allah al-Mahdi se proclame calife et fonde la dynastie des Fatimides, qui déclare usurpateurs les califes omeyyades et abbassides ralliés au sunnisme. Veillant à une politique fiscale rigoureuse et déterminé à imposer le chiisme, il se heurte à une forte opposition illustrée par un complot déjoué dès 911[82]. Malgré cela, l’État fatimide s’impose progressivement sur toute l’Afrique du Nord en contrôlant les routes caravanières et le commerce avec l’Afrique sub-saharienne. En 921, la ville de Mahdia, première capitale établie par les Arabes sur un littoral[82], est fondée et proclamée capitale du califat[77]. En 945, Abu Yazid, de la grande tribu des Banou Ifren, organise sans succès une grande révolte berbère pour chasser les Fatimides. Le troisième calife, Ismâ`îl al-Mansûr, transfère alors la capitale à Kairouan et s’empare de la Sicile[61] en 948. Lorsque la dynastie fatimide déplace sa base vers l’est en 972, trois ans après la conquête finale de la région, et sans abandonner pour autant sa suzeraineté sur l’Ifriqiya, le calife Al-Muizz li-Dîn Allah confie à Bologhine ibn Ziri — fondateur de la dynastie des Zirides — le soin de gouverner la province en son nom. Parallèlement, il lance une expédition vers l’Orient, où il fonde Le Caire en 973. Les Zirides prennent peu à peu leur indépendance vis-à-vis du calife fatimide[61], ce qui culmine avec la rupture avec ce suzerain devenu lointain.

En conséquence, Al-Muizz ben Badis est adoubé par le calife abbasside de Bagdad et inaugure l’ère de l’émancipation berbère[82]. L’envoi depuis l’Égypte de tribus arabes nomades sur l’Ifriqiya marque la réplique des Fatimides à cette trahison[82]. L’arrivée de ces tribus, qui remonterait à 1048, pourrait toutefois être plus ancienne selon certaines sources[82]. Les Hilaliens suivis des Banu Sulaym — dont le nombre total est estimé à 50 000 guerriers et 200 000 bédouins[82] — se mettent en route après que de véritables titres de propriété leur ont été distribués au nom du calife fatimide. Al-Muizz ben Badis subit un premier désastre près de Gabès alors que Kairouan résiste pendant cinq ans avant d’être occupée et pillée. Le souverain se réfugie alors à Mahdia en 1057 tandis que les nomades continuent de se répandre en direction de l’Algérie, la vallée de la Medjerda restant la seule route fréquentée par les marchands[82]. En 1087, sous le règne de Tamim (1062-1108), fils d'Al-Muizz ben Badis, les Pisans et les Génois, encouragés par le pape Victor III, entrent brièvement dans la ville et la mettent à sac[82]. Ayant échoué dans sa tentative pour s’établir dans la Sicile reprise par les Normands, la dynastie ziride s’efforce sans succès pendant 90 ans de récupérer une partie de son territoire pour organiser des expéditions de piraterie et s’enrichir grâce au commerce maritime. Les Normands prennent Mahdia en 1148 et s’y maintiennent durant une douzaine d’années. L’Ifriqiya est alors partagée entre les Hammadides à Tunis, les derniers Zirides, les Normands de Sicile et les princes hilaliens qui s’imposent à leur tour.

Au plan économique, les Hilaliens dévastent les cultures et pillent les villages, contraignant la population rurale à se réfugier dans les villes[82]. De vastes domaines agricoles, qui vivaient en symbiose avec les agglomérations, retournent à la steppe, ce qui entraîne un marasme général. Toutefois, les troupeaux des Hilaliens, constitués de chèvres, de moutons et d’ânes, sont mieux adaptés à la végétation, et la multiplication des dromadaires permet aux pasteurs de migrer plus vers le sud[82]. Au plan politique, la chute de Kairouan signe l’effondrement du pouvoir central ziride et l’instauration de fiefs dont les chefs payent des tributs aux chefs hilaliens qui contrôlent leurs zones[82]. La ville de Tunis fait même appel aux Hammadides, qui installent un gouverneur ; ainsi se crée une principauté indépendante sous le règne de la dynastie des Khourassanides.

Les historiens arabes sont unanimes à considérer cette migration comme l’événement le plus décisif du Moyen Âge maghrébin, caractérisé par une progression diffuse de familles entières qui a rompu l’équilibre traditionnel entre nomades et sédentaires berbères[82]. Les conséquences sociales et ethniques marquent ainsi définitivement l’histoire du Maghreb avec un métissage de la population. Depuis la seconde moitié du VIIe siècle, la langue arabe demeurait l’apanage des élites citadines et des gens de cour. Avec l’invasion hilalienne, les dialectes berbères sont plus ou moins influencés par l’arabisation, à commencer par ceux de l’Ifriqiya orientale[82].

Almohades

Cependant, l’ensemble du territoire d’Ifriqiya finit par être occupé par l’armée du sultan almohade Abd al-Mumin lors de son expédition depuis les ports d’Honaine et Oran en 1159[83].

À partir du premier tiers du XIIe siècle, la Tunisie est régulièrement attaquée par les Normands de Sicile et du sud de l’Italie, basés dans le royaume normano-sicilien. En 1135, le roi normand Roger II s’empare de Djerba et, en 1148, ce sont Mahdia, Sousse et Sfax qui tombent aux mains des Normands. Toutefois, au cours des années suivantes, ils sont progressivement chassés par une flotte almohade de 200 000 hommes[84]. En sept mois, les Normands se voient repoussés jusqu’en Sicile[84] et Mahdia, leur dernière place forte, est reprise par les Almohades en 1160[85]. Dans le même temps a lieu pour la première fois l’unification politique du Maghreb[77], et, de fait, la constitution du plus puissant des États nord-africains musulmans du Moyen Âge[86]. L’économie devient florissante[77] et des relations commerciales s’établissent avec les principales villes du pourtour méditerranéen (Pise, Gênes, Marseille, Venise et certaines villes d’Espagne). L’essor touche également le domaine culturel ; le siècle almohade est ainsi considéré comme l’« âge d’or » du Maghreb[77]. De grandes villes se développent et les plus belles mosquées sont érigées à cette époque[87].

Hafsides

Les Almohades confient la Tunisie à Abû Muhammad `Abd al-Wâhid ben Abî Hafs mais son fils Abû Zakariyâ Yahyâ se sépare d’eux en 1228 et fonde la nouvelle dynastie berbère[41] des Hafsides[88]. Elle acquiert son indépendance dès 1236[86] et dirige la Tunisie jusqu’en 1574[72], ce qui en fait la première dynastie tunisienne par sa durée[89]. Elle établit la capitale du pays à Tunis[72], et la ville se développe grâce au commerce avec les Vénitiens, les Génois, les Aragonais et les Siciliens[61].

Le successeur d’Abû Zakariyâ Yahyâ, Abû `Abd Allah Muhammad al-Mustansir, se proclame calife en 1255 et poursuit la politique de son père. C’est durant son règne qu’a lieu la seconde croisade de saint Louis qui se solde par un échec. Débarqué à Carthage, le roi meurt de la peste au milieu de son armée décimée par la maladie en 1270[90]. En 1319, sous le règne d’Abu Yahya Abu Bakr al-Mutawakkil (1318-1346), les Hafsides élargissent leur territoire vers l’ouest jusqu’à Constantine et Bougie, et vers l’est jusqu’à la Tripolitaine[91]. À sa mort, en 1346, le royaume sombre dans l’anarchie[91].

Mise à part l’œuvre avant-gardiste d’Ibn Khaldoun, la vie intellectuelle accuse un lourd recul durant l’ère hafside, qui « hésite entre des influences andalouses quelque peu décadentes et des influences orientales sans éclats »[92]. Par ailleurs, Ibn Khaldoun lui-même reste mal connu, bien qu’« Ali I Bey en [ait copié] un exemplaire à Fès pour que les lettrés tunisiens puissent disposer d’un exemplaire de l’œuvre de leur illustre compatriote »[93]. Charles-André Julien, pour sa part, qualifie les Hafsides de « mainteneurs d’une civilisation à laquelle ils n’ont pas apporté grand-chose d’original »[94].

Enjeu entre Ottomans et Espagnols

Rivalités en Méditerranée

Les Hafsides de Tunis s’essoufflent et perdent peu à peu, après la bataille de Kairouan en 1348, le contrôle de leurs territoires au profit des Mérinides d’Abu Inan Faris[86], alors que, frappée de plein fouet par la peste[95] de 1384, l’Ifriqiya continue de subir une désertification démographique amorcée par les invasions hilaliennes[96]. C’est alors que commencent à arriver les Maures musulmans et juifs andalous[61] fuyant la déchéance du royaume de Grenade en 1492 et occasionnant des problèmes d’assimilation[96]. À leur suite, les souverains espagnols Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille décident de poursuivre leur reconquête jusque sur les côtes maghrébines pour protéger leurs propres côtes[97]. En une dizaine d’années, ils prennent les cités de Mers el-Kébir, Oran, Bougie, Tripoli et l’îlot situé en face d’Alger. Pour s’en libérer, les autorités de la cité sollicitent l’aide de deux corsaires renommés, d’origine grecque : les frères Arudj et Khayr ad-Din[98] Barbaros ou Barberousse. Car la piraterie en Méditerranée est alors « une institution antique et généralisée » selon Fernand Braudel[96]. Cette intervention est un événement majeur qui inaugure une période de confrontation entre l’Espagne et l’Empire ottoman pour la domination des territoires du Maghreb, hormis le Maroc, et celle du bassin occidental de la Méditerranée[97].

La Tunisie offre un environnement favorable et les frères Barberousse s’y illustrent particulièrement. Arudj reçoit en effet du souverain hafside aux abois l’autorisation d’utiliser le port de La Goulette puis l’île de Djerba comme base[96]. Entourés de marins turcs, comme Dragut, calabrais, siciliens, corses ou danois, ces pirates se font connaître en Europe sous le nom de « barbaresques » en jouant sur les noms « barbares », « berbères » et « Barbaros »[96]. Après la mort d’Arudj, son frère Khayr ad-Din se place dans la vassalité du sultan d’Istanbul. Nommé grand amiral de l’Empire ottoman, il s’empare de Tunis en 1534 mais doit se retirer après la prise de la ville par l’armada — 400 vaisseaux — que Charles Quint mène en 1535[61],[96]. Le sultan hafside est alors rétabli dans ses droits sous la protection de Charles Quint[41] et le pays passe sous la tutelle du royaume d’Espagne[25]. Pendant ce temps, le gouvernement ottoman se dote de la flotte qui lui manquait. En 1560, Dragut parvient à Djerba et, en 1574, Tunis est reprise par les Ottomans[72], qui font de la Tunisie une province de l’empire[54] en 1575, même si les gouverneurs turcs vivent retranchés dans les ports[96], les Bédouins restant livrés à eux-mêmes. En 1581, Philippe II d'Espagne reconnaît comme possession turque la régence de Tunis ainsi que celle d’Alger, la Cyrénaïque et la Tripolitaine[96], qui deviennent pour les chrétiens les « régences barbaresques »[97]. Dès lors, l’Angleterre et la France prennent le relais de l’Espagne en Méditerranée occidentale : la première bombarde les bases barbaresques en 1622, 1635 et 1672, la seconde en 1661, 1665, 1682 et 1683[96].

Émancipation progressive

Pourtant, malgré leurs victoires, les Ottomans ne s’implantent guère en Tunisie et la conquête de l’intérieur des terres ne s’achève que sous les règnes d’Ali II Bey (1759-1782) et d’Hammouda Pacha (1782-1814)[96]. Au cours du XVIIe siècle, leur rôle ne cesse de décroître au profit des dirigeants locaux qui s’émancipent progressivement de la tutelle du sultan d’Istanbul[99] alors que seuls 4 000 janissaires sont en poste à Tunis[96]. Au bout de quelques années d’administration turque, plus précisément en 1590[41], ces janissaires s’insurgent, plaçant à la tête de l’État un dey dont le premier n’est autre que le pacha Ibrahim Roudesli (originaire de Rhodes), en poste de 1591 à 1593. Et, sous ses ordres, un bey[97] chargé du contrôle du territoire et de la collecte des impôts. Ce dernier ne tarde pas à devenir le personnage essentiel de la régence[72] aux côtés du pacha, qui reste confiné dans le rôle honorifique de représentant du sultan ottoman, au point qu’une dynastie beylicale finit par être fondée par Mourad Bey en 1612. Durant la même période, les activités des corsaires connaissent leur paroxysme car l’autonomie croissante vis-à-vis du sultan entraîne une baisse de son soutien financier et la régence doit par conséquent accroître le nombre de ses prises en mer afin de survivre.

Le 15 juillet 1705, Hussein I Bey fonde la dynastie des Husseinites[89]. Il cumulait les fonctions de bey, de dey et de pacha, et « disposait sur tous ses sujets du droit de haute et basse justice ; ses décrets et ses décisions avaient force de lois »[100]. Quoique toujours officiellement province de l’Empire ottoman, la Tunisie acquiert une grande autonomie au XIXe siècle[72], notamment avec Ahmed I Bey, régnant de 1837 à 1855, qui enclenche un processus de modernisation[101]. À cette époque, le pays vit de profondes réformes, comme l’abolition de l’esclavage et l’adoption en 1861 d’une constitution[101],[102] — la première du monde arabe —, et manque même de devenir une république indépendante. La Tunisie, alors dotée d’une monnaie propre et d’une armée indépendante, adopte en 1831 son drapeau[103].

Il est difficile de mesurer l’importance des influences turques qui demeurent en Tunisie. Quelques monuments affichent leur filiation ottomane : minarets polygonaux et cylindriques ou mosquées sous une grande coupole centrale comme celle de Sidi Mahrez à Tunis[96]. Dans un autre domaine, l’art des tapis, qui existait pour certains avant l’arrivée des Ottomans, voit les productions de Kairouan présenter au XVIIIe siècle des motifs purement anatoliens[96]. Malgré ces influences perceptibles dans l’aspect des objets manufacturés, l’empreinte de l’Italie voisine se fait de plus en plus manifeste au cours du XVIIIe siècle, tant dans l’architecture que dans la décoration, marquant ainsi une ouverture du pays à l’Europe[96].

Apogée de la course

Au début du XVIe siècle, l’Afrique du Nord que les Ottomans appellent Maghreb est en pleine décadence et traverse une crise politique profonde[91]. Ces bouleversements favorisent l’émergence de principautés et de cités portuaires indépendantes qui relancent l’activité des corsaires.

La « course » atteint son paroxysme sous le règne d’Hammouda Pacha (1782-1814), où les navires, partant des ports de Bizerte, La Goulette, Porto Farina, Sfax ou Djerba, s’emparent de vaisseaux espagnols, corses, napolitains, vénitiens[104]... Le gouvernement entretient durant cette période de 15 à 20 corsaires, un même nombre d’entre eux étant rattachés à des compagnies ou à des particuliers — parmi lesquels parfois des personnages haut placés comme le garde des Sceaux Sidi Mustapha Khodja ou les caïds de Bizerte, Sfax ou Porto Farina — et remettant au gouvernement un pourcentage sur toutes leurs prises, qui comprennent des esclaves chrétiens[104]. Les traités de paix, qui se multiplient au XVIIIe siècle — avec l’Autriche en 1748 et 1784, Venise en 1764-1766 et 1792, l’Espagne en 1791 ou les États-Unis en 1797 —, réglementent la course et en limitent les effets[104]. En premier lieu, ils imposent certaines exigences (possession de passeports aussi bien pour les navires que pour les hommes) et précisent également les conditions des prises en mer (distance par rapport aux côtes), de façon à éviter de possibles abus. Il faut attendre le Congrès de Vienne et la Congrès d’Aix-la-Chapelle pour que les puissances européennes somment les États barbaresques de mettre un terme à la course, ce qui sera effectif et définitif après l’intervention des Français en 1836[104].

De la mise sous tutelle au protectorat français

Toutefois, en raison de la politique ruineuse des beys, de la hausse des impôts[89] et d’interférences étrangères dans l’économie, le pays connaît peu à peu de graves difficultés financières[101]. Tous ces facteurs contraignent le gouvernement à déclarer la banqueroute en 1869 et à créer une commission financière internationale anglo-franco-italienne[105]. La constitution sera même suspendue le 1er mai 1864[89]. C’est l’occasion pour les grandes puissances européennes (la France, l’Italie et le Royaume-Uni) de s’introduire dans le pays[61]. La Tunisie se dirige à peine vers une réelle indépendance en 1873, avec Kheireddine Pacha[101], qu’elle retombe sous le joug d’une puissance étrangère.

Car la régence apparaît vite comme un enjeu stratégique de première importance de par la situation géographique du pays, à la charnière des bassins occidental et oriental de la Méditerranée[106]. La Tunisie fait donc l’objet des convoitises rivales de la France et de l’Italie : la première souhaite sécuriser les frontières de l’Algérie française et éviter que la seconde ne contrarie ses ambitions en Égypte et au Levant en contrôlant l’accès à la Méditerranée orientale. La seconde, confrontée à une surpopulation, rêve d’une politique coloniale et le territoire tunisien, où la minorité européenne est alors constituée essentiellement d’Italiens, est un objectif prioritaire[106]. Les consuls français et italien tentent de profiter des difficultés financières du bey, la France comptant sur la neutralité de l’Angleterre (peu désireuse de voir l’Italie prendre le contrôle de la route du canal de Suez) et bénéficiant des calculs de Bismarck, qui souhaite la détourner de la question de l’Alsace-Lorraine[106]. Après le congrès de Berlin du 13 juin au 13 juillet 1878, l’Allemagne et l’Angleterre permettent à la France d’annexer la Tunisie[72],[101], et cela au détriment de l’Italie, qui voyait ce pays comme son domaine réservé[107].

Les incursions de « pillards » khroumirs en territoire algérien fournissent un prétexte à Jules Ferry, soutenu par Léon Gambetta face à un parlement hostile, pour souligner la nécessité de s’emparer de la Tunisie[106]. En avril 1881, les troupes françaises y pénètrent sans résistance majeure et parviennent à occuper Tunis[101] en trois semaines, sans combattre[108]. Le 12 mai 1881, le protectorat est officialisé lorsque Sadok Bey signe forcé, sous peine de mort[109], le traité du Bardo[110] au palais de Ksar Saïd[111]. Ce qui n’empêche pas, quelques mois plus tard, les troupes françaises de faire face à des révoltes rapidement étouffées dans les régions de Kairouan et Sfax[106].

Le régime du protectorat est renforcé par les conventions de la Marsa du 8 juin 1883 qui accordent à la France le droit d’intervenir dans la politique étrangère, la défense et les affaires internes de la Tunisie[112],[113] : le pays conserve son gouvernement et son administration, désormais placés sous contrôle français, les différents services administratifs étant dirigés par de hauts fonctionnaires français et un résident général gardant la haute main sur le gouvernement[106]. La France représente dès lors la Tunisie sur la scène internationale, et ne tarde pas à abuser de ses droits et prérogatives de protecteur pour exploiter le pays comme une colonie, en contraignant le bey à abandonner la quasi-totalité de ses pouvoirs au résident général[114].

Néanmoins, des progrès économiques ont lieu, notamment via les banques et les compagnies[112]. Un réseau ferroviaire se développe[105]. La colonisation permet l’expansion des cultures de céréales et de la production d’huile d’olive ainsi que l’exploitation des mines de phosphates[105] et de fer. Un important port militaire est aménagé à Bizerte[106]. De plus, dans le domaine de l’éducation, les Français établissent un système bilingue arabe et français qui donne l’opportunité à l’élite tunisienne de se former dans les deux langues[115].

De la remise en cause du protectorat à l’indépendance

Embryon de mouvement national

La lutte contre l’occupation française commence dès le début du XXe siècle. La Tunisie est le premier État du monde arabe influencé par le nationalisme moderne[116], avec le mouvement réformiste et intellectuel des Jeunes Tunisiens fondé en 1907[117] par Béchir Sfar, Ali Bach Hamba et Abdeljelil Zaouche. Ce courant nationaliste se manifeste par l’affaire du Djellaz en 1911 et le boycott des tramways tunisois en 1912[114]. Ces événements marquent la transformation des Jeunes Tunisiens en militants agissant par des mouvements de rue[118]. Le résident général fait exiler ses principaux dirigeants[114]. De 1914 à 1921, le pays vit en état d’urgence et la presse anticolonialiste est interdite[25].

Malgré tout, le mouvement national ne cesse pas d’exister[114]. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, une nouvelle génération organisée autour d’Abdelaziz Thâalbi prépare la naissance du parti du Destour[114]. Entré en conflit avec le régime du protectorat[118], le parti expose, dès la proclamation officielle de sa création le 4 juin 1920[113], un programme en huit points. À partir de novembre 1925, le Destour, affaibli, devient clandestin et renonce à l’action politique directe[118]. Après avoir fustigé le régime du protectorat dans des journaux comme La Voix du Tunisien et L’Étendard tunisien[119], l’avocat Habib Bourguiba fonde en 1932, avec Tahar Sfar, Mahmoud El Materi et Bahri Guiga, le journal L'Action Tunisienne[120], qui, outre l’indépendance, prône la laïcité[121].

Cette position originale conduit le 2 mars 1934[113], lors du congrès de Ksar Hellal[118], à la scission du parti en deux branches, l’une islamisante qui conserve le nom Destour, et l’autre moderniste et laïque, le Néo-Destour[105], une formation politique moderne, structurée sur les modèles des partis socialistes et communistes européens, et déterminée à conquérir le pouvoir pour transformer la société[120]. Le parti privilégie l’action politique, la mobilisation de ses adhérents, leur prise de conscience, et estime qu’il doit convaincre l’opinion française tout en adaptant sa stratégie aux nécessités de l’action[122].

Après l’échec des négociations engagées par le gouvernement Blum, des incidents sanglants éclatent en 1937[105] et les émeutes d’avril 1938 sont sévèrement réprimées[121] : état de siège à Tunis le 9, emprisonnement d’Habib Bourguiba en France pour conspiration contre la sûreté de l’État pour cinq ans[25], arrestation de Slimane Ben Slimane, de Salah Ben Youssef et de 3 000 membres du Néo-Destour[123]. Cette répression conduit à la clandestinité du Néo-Destour, qui incite les nouveaux dirigeants à ne pas exclure l’éventualité d’une lutte plus active[123],[122]. Ainsi, le sixième bureau politique formé fin 1939 et animé par Habib Thameur enjoint aux cellules d’entretenir l’agitation. Il sera toutefois démantelé le 13 janvier 1941 et ses principaux membres arrêtés. En mai 1940, le régime de Vichy transfère Bourguiba en France où il est plus tard remis à Benito Mussolini qui espère l’utiliser pour affaiblir la Résistance française en Afrique du Nord[121]. Cependant, Bourguiba ne désire pas cautionner les régimes fascistes et lance le 8 août 1942 un appel pour le soutien aux troupes alliées[121] :

Pendant ce temps, la Tunisie est le théâtre d’importantes opérations militaires[117] connues sous le nom de campagne de Tunisie[105] : des troupes allemandes prennent position dans le pays dès le lancement de l’Opération Torch (débarquement des Alliés en Afrique du Nord) le 8 novembre 1942. L’Afrika Korps du général Rommel se replie depuis la Libye derrière la ligne Mareth. À son retour à Tunis, le 8 avril 1943, Bourguiba s’assure que son message soit transmis à toute la population et à ses militants. Après plusieurs mois de combats et une contre-offensive blindée allemande dans la région de Kasserine et Sbeïtla au début de l’année 1943, les troupes du Troisième Reich sont contraintes de capituler le 11 mai dans le cap Bon, quatre jours après l’arrivée des forces alliées à Tunis[124]. Bourguiba se voit remis en liberté par les Forces françaises libres le 23 juin.

Le 26 mars 1945, Bourguiba s’achemine clandestinement vers l’Égypte, et le 20 janvier 1946 l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est fondée par Farhat Hached[125]. Ce syndicat compte, durant cette période, 100 000 adhérents, et il joue un rôle considérable dans le mouvement national[123] car sa naissance dote le Néo-Destour d’un allié dans la lutte pour la libération et la construction du nouvel État, même si les tentatives visant à le mettre au pas débutent dès les premiers mois de l’indépendance, entravant du même coup le développement d’un contre-pouvoir[120]. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nationalistes inscrivent la résistance armée dans la stratégie de libération nationale[122]. En 1949, un Comité national de la résistance constitué et dirigé par Ahmed Tlili désigne dix responsables régionaux chargés d’organiser des groupes armés strictement cloisonnés[122].

De la violence aux négociations

Des pourparlers sont menés après la guerre avec le gouvernement français[123], si bien que Robert Schuman évoque en 1950 l’indépendance de la Tunisie en plusieurs étapes[113]. Mais des troubles nationalistes en 1951 précipitent leur échec[113] : la note du gouvernement français du 15 décembre rejette les revendications tunisiennes et interrompt le processus de négociation avec le gouvernement Chenik. Avec l’arrivée du nouveau résident général, Jean de Hauteclocque, le 13 janvier 1952, et l’arrestation, le 18 janvier, de 150 destouriens dont Bourguiba revenu d’Égypte le 2 janvier, débutent la révolte armée[105] — avec grèves, manifestations de rue et diverses formes de mobilisation populaire[122] —, la répression militaire française[113] et un durcissement des positions de chaque camp[126]. La répression provoque une escalade et met à l’ordre du jour le sabotage, l’exécution des collaborateurs, l’attaque des fermes puis les opérations contre les troupes coloniales. Toutefois, le Néo-Destour adopte une stratégie qui s’adapte aux événements alors que la complexité des situations laisse une grande marge de manœuvre aux chefs locaux dans le cadre des directives générales[122].

Le 22 janvier, le colonel Durand est abattu au cours d’une manifestation de protestation organisée par le Néo-Destour à Sousse. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre, le 23 janvier à Moknine, se terminent par une fusillade, et de nombreux faits similaires se produisent à travers le pays[122]. Le ratissage du cap Bon par l’armée française dès le 26 janvier — touchant principalement durant six jours les localités de Tazerka, El Maâmoura et Kélibia — fait près de 200 morts[127].

Les archives sont très pauvres sur ce sujet mais quelques documents reflètent la polémique engendrée par ces exactions commises à l’instigation du général Garbay. En réponse aux enquêtes, la résidence prétexte l’exagération à des fins propagandistes, mais ces exactions ne sont plus mises en doute, même si on en ignore encore la teneur exacte[127]. De plus, avec l’assassinat du syndicaliste Farhat Hached par l’organisation colonialiste extrémiste[128] de la Main rouge[129], le 5 décembre, se déclenchent manifestations, émeutes, grèves, tentatives de sabotage et jets de bombes artisanales[122]. Le développement de la répression, accompagnée de l’apparition du contre-terrorisme, incite les nationalistes à prendre plus spécifiquement pour cibles les colons, les fermes, les entreprises françaises et les structures gouvernementales[122]. C’est pourquoi les années 1953 et 1954 sont marquées par la multiplication des attaques contre le système colonial : le mouvement nationaliste encourage la création de véritables unités de combat dans les différentes régions alors que les modestes ressources permettent difficilement de les entretenir. Protégés par leur insertion dans leur milieu social et connaissant le théâtre des opérations, les maquisards réussissent à organiser une guérilla de harcèlement[122]. En réponse, près de 70 000 soldats français sont mobilisés pour arrêter les guérillas des groupes tunisiens dans les campagnes[130]. Cette situation difficile est apaisée par la reconnaissance de l’autonomie interne de la Tunisie, concédée par Pierre Mendès France le 31 juillet 1954[113],[131] :

« L’autonomie interne de l’État tunisien est recouvrée et proclamée sans arrière-pensée par le gouvernement français[126]. »C’est finalement le 3 juin 1955[130] que les conventions franco-tunisiennes sont signées entre le Premier ministre tunisien Tahar Ben Ammar et son homologue français Edgar Faure[128]. Elles prévoient le transfert au gouvernement tunisien de toutes les compétences à l’exception de celles des affaires étrangères et de la défense. En dépit de l’opposition de Salah Ben Youssef, qui sera exclu du parti[54], les conventions sont approuvées par le congrès du Néo-Destour tenu à Sfax le 15 novembre de la même année[126]. Après de nouvelles négociations, la France finit par reconnaître « solennellement l’indépendance de la Tunisie »[126] le 20 mars 1956[132], tout en conservant la base militaire de Bizerte.

Période nationale

Le 25 mars[89], l’Assemblée nationale constituante est élue : le Néo-Destour en remporte tous les sièges et Bourguiba est porté à sa tête le 8 avril[25],[117]. Le 11 avril, il devient le Premier ministre de Lamine Bey[128]. Le 12 novembre, la Tunisie fait son entrée à l’Organisation des Nations unies[25]. Le Code du statut personnel, à tendance progressiste, est proclamé le 13 août[133] et, le 25 juillet 1957, la monarchie est abolie, la Tunisie devenant une république[134] dont Bourguiba est élu président[135] le 8 novembre 1959[136]. Son passé de résistant puis les mesures prises au lendemain de l’indépendance pour émanciper les femmes et combattre la pauvreté ainsi que l’analphabétisme contribuent à affermir son autorité[120]. La constitution républicaine est définitivement ratifiée le 1er juin 1959[136].

Le 8 février 1958, en pleine guerre d'Algérie, des avions de l’armée française franchissent la frontière algéro-tunisienne et bombardent le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef[25]. En 1961, dans un contexte d’achèvement prévisible de la guerre, la Tunisie revendique la rétrocession de la base de Bizerte[113] : la crise qui suit fait près d’un millier de morts, essentiellement tunisiens[113], et la France finit, le 15 octobre 1963, par rétrocéder la base à l’État tunisien[135].

Dans les années 1960, alors que toutes les institutions du pays sont tenues par le parti au pouvoir, désormais connu sous le nom de Parti socialiste destourien (PSD), l’Université de Tunis demeure encore un forum où les questions de développement et de démocratie sont débattues et les choix politiques de Bourguiba critiqués[120]. Cela n’empêche pas, le 12 août 1961, l’assassinat de Salah Ben Youssef, principal opposant de Bourguiba depuis 1955[135], à Francfort, tandis que le Parti communiste (PCT) est interdit le 8 janvier 1963. La République tunisienne devient donc un régime de parti unique dirigé par le Néo-Destour[135]. En mars 1963, Ahmed Ben Salah entame une politique « socialiste » d’étatisation pratiquement totale de l’économie, avec la nationalisation des terres agricoles encore aux mains d’étrangers le 12 mai 1964[135]. Des émeutes contre la collectivisation des terres dans le Sahel tunisien le 26 janvier 1969 poussent au limogeage de Ben Salah le 8 septembre avec la fin de l’expérience socialiste[135]. En avril 1972, un Code des investissements très libéral est promulgué sous l’impulsion du Premier ministre Hédi Nouira[25], changeant ainsi la philosophie économique du pays[135].

Avec une économie affaiblie par la fin du socialisme et un panarabisme défendu par Mouammar Kadhafi, un projet politique qui unifierait la Tunisie et la Libye sous le nom de République arabe islamique est lancé en 1974 mais échoue très rapidement en raison des tensions tant nationales qu’internationales. Après la condamnation à une lourde peine de prison de Ben Salah, rendu responsable de l’échec de la politique des coopératives, viennent l’épuration de l’aile libérale du PSD animée par Ahmed Mestiri puis la proclamation de Bourguiba comme président à vie en 1975[25]. C’est dans ces conditions, marquées par un léger desserrement de l’étau du PSD sous le gouvernement d’Hédi Nouira, que l’UGTT gagne en autonomie à travers son hebdomadaire Echaab (Le Peuple) tandis que naissent en 1977 la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le journal indépendant Errai (Opinion)[120]. Le coup de force du « Jeudi noir » contre l’UGTT en janvier 1978 puis l’attaque contre la ville minière de Gafsa, en janvier 1980, ne suffisent pas à museler la société civile émergente. Malgré le harcèlement de journaux comme Errai ou Al Maarifa, de nouvelles publications telles que Le Phare, Démocratie, L’Avenir, Al Mojtama’a ou 15-21 voient le jour[120].

Dès le début des années 1980, le pays traverse une crise politique et sociale[137] où se conjuguent le développement du clientélisme et de la corruption, la paralysie de l’État devant la dégradation de la santé de Bourguiba, les luttes de succession et le durcissement du régime. En 1981, la restauration partielle du pluralisme politique, avec la levée de l’interdiction frappant le Parti communiste, suscite des espoirs qui seront déçus par la falsification des résultats aux élections législatives de novembre, auxquelles prennent part le PSD, le PCT et deux nouvelles formations non encore légalisées : le Mouvement des démocrates socialistes et le futur Parti de l'unité populaire[120]. Par la suite, la répression sanglante des « émeutes du pain » de décembre 1983[137], la nouvelle déstabilisation de l’UGTT et l’arrestation de son dirigeant Habib Achour, tout comme le recours de plus en plus fréquent à la manière forte face à la contestation sociale et islamiste, contribuent à accélérer la chute du président vieillissant[120]. En 1986, le pays passe également par une grave crise financière : Bourguiba désigne alors le 8 juillet le technocrate Rachid Sfar comme Premier ministre et le charge de mettre en œuvre un plan d’ajustement structurel de l’économie recommandé par le Fonds monétaire international et destiné à rétablir les équilibres financiers du pays[137]. Mais la situation favorise la montée de l’islamisme[128] et le long règne de Bourguiba s’achève dans une lutte contre l’islamisme menée par Zine el-Abidine Ben Ali, nommé ministre de l’Intérieur puis Premier ministre en octobre 1987[135].

Le 7 novembre 1987, Ben Ali dépose le président pour sénilité, action accueillie favorablement par une large fraction du monde politique[137]. Élu le 2 avril 1989 avec 99,27 % des voix[138], le nouveau président réussit à relancer l’économie alors que, sur le plan de la sécurité, le régime s’enorgueillit d’avoir épargné au pays les convulsions islamistes qui ensanglantent l’Algérie voisine, grâce à la neutralisation du parti Ennahda au prix de l’arrestation de dizaines de milliers de militants et de multiples procès au début des années 1990[120]. Les opposants laïques signent quant à eux le Pacte national en 1988, plate-forme destinée à la démocratisation du régime. Pourtant, l’opposition et de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme accusent peu à peu le régime d’attenter aux libertés publiques[105] en étendant la répression au-delà du mouvement islamiste. En 1994, le président Ben Ali est réélu avec 99,91 % des voix[139],[140] et signe l’année suivante un accord de libre-échange avec l’Union européenne[113].

Les élections du 24 novembre 1999, bien qu’elles soient les premières présidentielles à être pluralistes avec trois candidats, voient le président Ben Ali réélu avec un score comparable aux scrutins précédents[138],[140] (99,45 %[141]). La réforme de la constitution approuvée par référendum le 26 mai 2002 accroît encore les pouvoirs du président, repousse l’âge limite des candidats, supprime la limite des trois mandats réintroduite en 1988 et permet au président de briguer de nouveaux mandats au-delà de l’échéance de 2004 tout en bénéficiant d’une immunité judiciaire à vie[120].

Le 11 avril 2002, un attentat au camion piégé vise la synagogue de la Ghriba et provoque la mort de 19 personnes dont 14 touristes allemands.

Entre 2004 et 2006, la vie politique se caractérise par la poursuite de la répression politique. En septembre 2005, un texte de loi voté par la Chambre des députés accorde des avantages aux « présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions » et à leurs familles en cas de décès[120]. En novembre 2005, le pays attire l’attention de la communauté internationale en organisant la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information sous l’égide de l’ONU. En plein sommet, les actions menées par l’opposition focalisent les médias internationaux sur la question de la liberté d’expression. À cette occasion, le rapprochement entre islamistes et personnalités laïques comme Ahmed Néjib Chebbi et Hamma Hammami suscite une campagne de diffamation de la part du pouvoir mais aussi de vives réactions venant de personnalités indépendantes et d’animateurs du mouvement Ettajdid[120].

Notes et références

- ↑ Driss Abbassi et Robert Ilbert, Entre Bourguiba et Hannibal. Identité tunisienne et histoire depuis l’indépendance, éd. Karthala, Paris, 2005, p. 159 (ISBN 2845866402)

- ↑ Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., pp. 159-160

- ↑ Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., p. 160

- ↑ Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., p. 166

- ↑ Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., p. 161

- ↑ a et b Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., p. 162

- ↑ a et b Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., p. 163

- ↑ Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., pp. 63-64

- ↑ a et b Driss Abbassi et Robert Ilbert, op. cit., p. 165

- ↑ a , b , c , d et e Ahmed Moro et Bernard Kalaora [sous la dir. de], Le désert : de l’écologie du divin au développement durable, éd. L’Harmattan, Paris, 2006, p. 110 (ISBN 274759677X)

- ↑ Michel Gruet, « Le gisement d’El Guettar et sa flore », Libyca, 1958, pp. 79-126

- ↑ a , b , c et d (fr) L’Hermaïon d’El Guettar (Institut national du patrimoine)

- ↑ a et b Michel Gruet, « Le gisement moustérien d’El Guettar », Karthago, 1954, tome V, pp. 1-79

- ↑ J. Chavaillon, « El Guettar. Tunisie », Dictionnaire de la Préhistoire, sous la dir. de A. Leroi-Gourhan, éd. Presses universitaires de France, Paris, 1988, p. 354

- ↑ Marcel Otte, Denis Vialou et Patrick Plumet, La Préhistoire, éd. De Boeck Université, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 176 (ISBN 2804144178)

- ↑ (fr) Georges Larrouy, « La place de l’anthropobiologie dans l’étude du peuplement berbère. Affirmations, contradictions, conclusions », colloque du groupement des anthropologistes de langue française, 2004

- ↑ Magdeleine Moureau et Gérald Brace, Dictionnaire des sciences de la terre, éd. Technip, Paris, 2000, p. 76 (ISBN 2710807491)

- ↑ Mohamed-Habib Daghari-Ounissi, Tunisie, habiter sa différence, éd. L’Harmattan, Paris, 2002, p. 32 (ISBN 2747521869)

- ↑ Charles-André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, éd. Payot & Rivages, Paris, 1994, p. 59 (ISBN 2228887897)

- ↑ Gabriel Camps, Berbères, aux marges de l’histoire, éd. des Hespérides, Paris, 1980, p. 42 (ISBN 2855880068)

- ↑ (fr) Biographie de Jacques de Morgan (École nationale supérieure des mines de Paris)

- ↑ Ginette Aumassip et Jean Guilaine, L’Algérie des premiers hommes, éd. Maison des sciences de l’homme, Paris, 2001, p. 191 (ISBN 2735109321)

- ↑ Gabriel Camps, op. cit., p. 44

- ↑ Lloyd Cabot Briggs, Tribes of the Sahara, éd. Harvard University Press, Cambridge, 1960, pp. 34-36 (ISBN 9780674908703)

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m et n (fr) Article sur la Tunisie (Encarta)

- ↑ Michel Quitout, Les langues orales dans les pays méditerranéens. Situation, enseignement et recherche, éd. L’Harmattan, Paris, 2001, p. 43 (ISBN 2747507505)

- ↑ Mebarek Slaouti Taklit, L’alphabet latin serait-il d’origine berbère ?, éd. L’Harmattan, Paris, 2004, p. 50 (ISBN 2747565351)

- ↑ En particulier entre les Puniques et les populations locales selon Hédi Dridi, Carthage et le monde punique, Les Belles Lettres, Paris, 2006, p. 28

- ↑ Gerald K. Gresseth, « The Homeric Sirens », Transactions and Proceedings of the American Philological Association, vol. 101, 1970, p. 208

- ↑ Yves Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin [sous la dir. de], L’état du Maghreb, éd. La Découverte, Paris, 1991, p. 118 (ISBN 2707120146)

- ↑ D’où l’interrogation de l’ouvrage de Jean-Paul Brisson, Carthage ou Rome ?, éd. Fayard, Paris, 1973

- ↑ Yves Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin, op. cit., p. 39

- ↑ Véronique Krings, La civilisation phénicienne et punique, éd. Brill, Leyde, p. 112 (ISBN 9004100687)

- ↑ Attilio Gaudio, Les Îles Canaries, éd. Karthala, Paris, 1995, p. 23 (ISBN 2865375587)

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h , i , j et k Yves Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin, op. cit., p. 38

- ↑ Anne Zali et Annie Berthier [sous la dir. de], L’aventure des écritures, éd. Bibliothèque nationale de France, Paris, 1997, p. 100 (ISBN 2717720235)

- ↑ Serge Lancel, Carthage, éd. Fayard, Paris, 1992, pp. 23-25 (ISBN 2213028389)

- ↑ a , b , c , d , e , f , g et h Jacques Simon, Algérie : le passé, l’Algérie française, la révolution (1954-1958), éd. L’Harmattan, Paris, 2007, p. 13 (ISBN 2296028586)

- ↑ Gilbert-Charles et Colette Picard, Vie et mort de Carthage, éd. Hachette, Paris, pp. 72-78

- ↑ (en) R.T. Ridley, « To Be Taken with a Pinch of Salt. The Destruction of Carthage », Classical Philology, vol. 81, n°2, 1986

- ↑ a , b , c et d Philippe Lemarchand [sous la dir. de], L’Afrique et l’Europe : atlas du XXe siècle, éd. Complexe, Paris, 1994, p. 238 (ISBN 9782870275184)

- ↑ a , b et c Dominique Arnauld, Histoire du christianisme en Afrique. Les sept premiers siècles, éd. Karthala, Paris, 2001, p. 58 (ISBN 2845861907)

- ↑ a , b , c , d et e (fr) Jean-Paul Morel, « La Tunisie romaine », Clio, mars 1999