- Byrsa

-

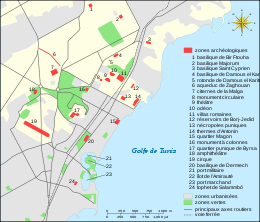

Byrsa est une colline qui abrite de nos jours le site du musée national de Carthage et de la cathédrale Saint-Louis et appartient au site archéologique de Carthage en Tunisie.

La colline, présente dès les premiers jours de la cité punique selon les sources écrites et les récits de fondation dont l’héroïne est Elissa-Didon, a vraisemblablement été le lieu de la citadelle qui constitua le dernier réduit des Carthaginois lors de la Troisième Guerre punique. À l’époque romaine, le lieu est occupé par de vastes constructions publiques après un réaménagement considérable de l’espace naturel qui est adapté au projet urbanistique de l’empereur Auguste. Après un long abandon, le site est réoccupé sur le plateau sommital par de nouvelles constructions à finalité religieuse, dans le contexte colonial du XIXe siècle, principalement une cathédrale et un séminaire des Pères blancs, dont l’objectif est à la fois apostolique et archéologique. Ce séminaire abrite le produit des fouilles effectuées à Carthage et accueille toujours le musée national de Carthage. Une chapelle dédiée au roi français Louis IX, mort à Tunis en 1270, a occupé une partie du sommet durant un siècle (1850-1950).

La colline est désormais un espace muséal complet, avec des musées (musée archéologique et ancienne cathédrale) et une zone de vestiges en plein air. Sur un espace chargé d’histoire, un retour au passé pré-romain est possible à la suite des travaux effectués dans le cadre de la campagne internationale de l’Unesco et en dépit de la malédiction de Caton l’Ancien. En effet, le site, outre le musée et la cathédrale néo-byzantine aujourd’hui désaffectée, présente essentiellement aux visiteurs des vestiges d’un quartier de la cité punique à l’époque hellénistique. Cependant, les études récentes ont mis en exergue les aménagements importants et exceptionnels de ce qui a été considéré comme le centre de la colonie romaine, même si les vestiges ne sont pas à la hauteur de ce qui exista.

Sommaire

- 1 Étymologie et histoire

- 2 Vestiges archéologiques

- 3 Bâtiments contemporains

- 4 Références

- 5 Bibliographie

- 6 Voir aussi

Étymologie et histoire

Étymologie

On a identifié le lieu longtemps dénommé « colline Saint-Louis », point culminant de Carthage, comme étant Byrsa, l’antique citadelle punique, pour des raisons essentiellement topographiques[1],[2]. La colline fait aujourd’hui 57 mètres de hauteur[3].

L’appellation « Byrsa » proviendrait du terme grec βυρσα signifiant « cuir ». Selon Virgile[4] et Justin[5], elle se rattache à la légende de la fondation de Carthage par Didon : celle-ci se voyant octroyer par les indigènes autant de terres que peut contenir une peau de bœuf (le cuir), elle découpe cette dernière en une fine lamelle et en fait une longue lanière de quatre kilomètres de long[6] dont elle se sert pour délimiter le plus grand périmètre possible[7] : ce sera la future Carthage.

Déjà Stéphane Gsell fait en 1913 le lien entre la légende grecque et un mot phénicien « d’un sens tout différent, qui se prononçait à peu près de la même manière »[8]. Cette légende est diffusée à partir de l’époque où Carthage est imprégnée d’hellénisme. Il peut être noté que le nom Qart Hadasht n’est pas certain avant le Ve siècle av. J.-C. Peut-être faudrait-il plutôt rechercher l’origine de « Byrsa » dans un mot sémitique comme bostra (« escarpement ») ou même akkadien comme birtu, signifiant « forteresse »[9]. Edward Lipinski lie pour sa part la légende du découpage de la peau de bœuf à un rite d’origine orientale de prise de possession du site après en avoir fait le tour[10]. Le même évoque l’hypothèse que l’origine du toponyme viendrait de termes signifiant « puits de brebis », le terme utilisé dénotant une construction et non une source naturelle, cette dernière se situant à proximité du rivage[11].

Histoire d’un site

Byrsa comme lieu de la Carthage primitive ?

L’installation des Tyriens à Carthage et dans l’actuelle Tunisie pourrait aller de soi dans le cadre de l’expansion méditerranéenne des Phéniciens, avec une localisation parfaite, entre mer et collines, bien meilleure qu’à Utique : le vieux comptoir fondé en 1100 av. J.-C. selon la tradition littéraire « ne leur paraissait pas propre à satisfaire les besoins d’une population nombreuse »[12]. À cette exigence de sécurité devait correspondre un site exceptionnel qui permettrait d’avoir un point d’ancrage fiable et stratégiquement intéressant pour le développement commercial escompté.

Place de Byrsa dans le site de Carthage

Au sud-ouest du site se situait une vaste lagune nauséabonde mais poissonneuse : l’actuel lac de Tunis. Au nord se trouvait le golfe d’Utique, qui peu à peu s’encombra des alluvions de l’actuelle Medjerda. Le paysage du site est marqué par des collines formant un arc ouvert vers l’ouest, offrant ainsi une ample vision sur la mer et également une certaine protection par la présence de falaises. Au sud, on trouve une plaine littorale bordée de baies à proximité du tophet de Salammbô.

L’occupation d’une colline offrait-elle à elle seule la sécurité nécessaire ? Si l’on fait le parallèle avec bien des sites, le rôle de citadelle semble certain, par l’utilisation classique des points hauts comme acropole (ἀκρόπολις ou ville haute). Mais il serait étonnant que les colons se soient contentés de la colline, tandis que l’isthme était à leur disposition. Le site et l’isthme couvrent une superficie d’environ 50 km2 au total, un espace suffisant pour une colonie prospère.

Ébauche d’histoire

Antiquité

Les sources mettent en parallèle Byrsa, citadelle et zone d’habitat dense, et Mégara, un faubourg moins dense : « Au milieu de la ville se situait l’acropole, qu’on appelait Byrsa »[13]. Sur l’acropole se trouvaient la citadelle et le temple le plus important de la cité, celui d’Eshmoun.

Toute la ville archaïque s’est développée entre la mer et la colline alors que le sud de la colline a vu apparaître une nécropole à l’époque archaïque. Des ateliers métallurgiques du IIIe siècle av. J.-C. ont pu y être reconnus. Un quartier d’habitat tardif a été installé sur le flan de la colline au début du IIe siècle av. J.-C. La Troisième Guerre punique aboutit à la chute de la cité punique. Le sol de la cité de Carthage est maudit et, durant un siècle, il n’y a pas d’occupation avérée sur la colline comme dans le reste de la ville. Après une tentative manquée de création coloniale en 123 av. J.-C. par Caius Sempronius Gracchus, le projet est repris par Jules César mais réalisé par l’empereur Auguste à partir de 29 av. J.-C. sous le nom de Colonia Iulia Karthago à partir du point topographique représenté par la colline de Byrsa, qui devient après des travaux l’emplacement du forum[14].

Le sommet de la colline a été totalement arasé, faisant disparaître à tout jamais l’espace ayant résisté le plus longtemps aux soldats de Scipion l’Africain durant la Troisième Guerre punique. Comme l’écrit Serge Lancel, « cette éradication qui n’était pas sans motivations politiques a fait disparaître toute trace de ce qui avait toute chance d’être, depuis les origines, le cœur religieux de la métropole punique »[15]. L’aménagement romain a permis d’installer une vaste esplanade de 13 000 m2 autour de laquelle furent construits les monuments du forum de la colonie, ce dès le début de la colonie augustéenne. Cette appropriation de l’espace était politique et ne répondait pas à une utilité autre que témoigner de la grandeur de l’Empire romain. Siège du proconsul, représentant de l’empereur, Carthage devait se montrer digne de Rome.

Après un incendie qui touche Carthage vers 150, la cité fait l’objet d’importants travaux à l’époque antonine et sévérienne[16].

Le père Alfred Louis Delattre a découvert des citernes, peut-être d’époque médiévale[17] donc susceptibles de témoigner d’une continuation de l’occupation du site. Certains auteurs ont évoqué l’hypothèse que se situait sur la colline le ribat de Carthage.

Époque moderne et contemporaine : de saint Louis à Byrsa

Dans le contexte d’abandon qui suit sa chute et qui caractérise pour plus d’un millénaire Carthage, si l’on ne tient pas compte de la prédation du site pour en récupérer les matériaux de construction, le silence envahit le site qui vécut les dernières heures de la domination punique et la grandeur de la capitale de la Proconsulaire romaine. Au début du XIXe siècle, Carthage est vue selon une perspective romantique. Ainsi, Chateaubriand écrit :

« Pour se retrouver dans ces ruines, il est nécessaire de suivre une marche méthodique [...] le sommet de l’acropole offre un terrain uni, semé de petits morceaux de marbre, et qui est visiblement l’aire d’un palais ou d’un temple. Si l’on tient pour le palais, ce sera le palais de Didon ; si l’on préfère le temple, il faudra reconnaître celui d’Esculape[18]. »

Du fait de la tradition situant la mort de saint Louis en 1270, durant la huitième croisade, sous les murs de Carthage, une chapelle est prévue dès 1830 mais consacrée une décennie plus tard sur la colline après l’autorisation donnée par Hussein II Bey.

Avec l’avènement du protectorat et l’installation des Pères blancs, l’occupation du sommet du plateau voit la construction de la cathédrale néo-byzantine actuelle entre 1884 et 1890. Désaffectée après l’indépendance, la cathédrale est dédiée à la culture depuis 1993.

Le musée Lavigerie ouvert en 1875 et devenu le musée national de Carthage en 1964, est de nouveau ouvert depuis la fin des années 1990 après avoir été longtemps fermé pour restructuration.

Archéologie sur la colline de Byrsa à partir du XIXe siècle

Recherches des traces de l’époque punique

Le site est dépouillé au moment de la visite de Chateaubriand et connaît une première emprise avec la construction de la chapelle Saint-Louis élevée au milieu d’une enceinte octogonale, à partir de 1840, à la suite d’une décision prise en 1830[19].

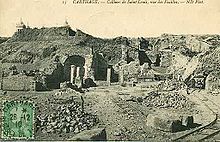

Les premières fouilles du site sont effectuées en 1859 par Charles Ernest Beulé[19] qui dispose d’un site quasiment vierge et découvre les absides romaines qui portent encore son nom. Le père Alfred Louis Delattre prend le relais à partir de 1880 et surtout de 1893. Il trouve essentiellement une nécropole sur le flanc sud-ouest de la colline, les sépultures étant ouvertes de 1880 à 1897[20]. Les sondages effectués par ailleurs ont peu été exploités et n’ont été qu’incomplètement publiés, le fouilleur indiquant avoir retrouvé des éléments des fortifications puniques et du temple d’Eshmoun, mais aucun relevé n’est effectué[21]. Le père Delattre retrouve également une fosse commune contenant « plusieurs centaines de squelettes » empilés avec des monnaies datables du début du IIe siècle av. J.-C[22]. À partir de la fin du XIXe siècle, les constructions des installations des Pères blancs (cathédrale et séminaire) ainsi que des voies d’accès encombrent les trois-quarts du plateau, la pente sud étant occupée par des constructions privées[1].

Par la suite, des fouilles sont menées par Charles Saumagne (1924-1933). Le chercheur dégage en 1925, au bas de la pente sud de la colline, une couche de « cendres, charbons et scories vitrifiées mêlées à des débris de céramiques grossières »[23]. Il met également au jour des tombes dans le même secteur en 1932-1933, après avoir dégagé des sépultures sur le versant oriental de la colline dans les années 1920[24].

Le père Gabriel-Guillaume Lapeyre procède à des recherches dans les années 1930 et dégage des tombes des VIIe et VIe siècles av. J.-C.[25].

Colette Picard en 1947 reconnaît des éléments d’époque hellénistique de la fin du IIIe siècle et du début du IIe siècle av. J.-C[26]. Le père Jean Ferron et Maurice Pinard fouillent à leur tour de 1952 à 1959[27] et mettent au jour les premiers éléments d’un quartier d’habitation avec du matériel archéologique daté de la fin du IIIe siècle au milieu du IIe siècle[28].

Dans le cadre de la campagne de sauvegarde de l’Unesco, la fouille du site est confiée à l’équipe française de Jean-Paul Morel et Serge Lancel, pour les vestiges puniques, et à Pierre Gros et Jean Deneauve pour ceux de l’époque romaine. L’équipe française dégage et met en valeur le quartier punique d’époque tardive appelé « quartier Hannibal ». En 1994, Jean-Paul Morel découvre lors d’un aménagement paysager la tombe à puits du jeune homme de Byrsa qui livre, outre le matériel funéraire dont les restes d’une oie, un squelette en bon état d’un jeune homme de 19 à 24 ans qui permet d’envisager une reconstitution anthropologique. L’individu retrouvé est baptisé Ariche (homme désiré)[29].

Recherches sur la Byrsa romaine

La découverte des absides par Charles Ernest Beulé a lieu au moment où ce dernier cherche les fortifications puniques. Ces absides avaient pour but de contenir le remblai de l’aménagement de la colline au Ier siècle par Auguste[19]. Sur le versant occidental, deux citernes sont dégagées par le consul danois Christian Tuxen Falbe et Charles Ernest Beulé ; le site a livré sous les coups de pioches d’Alfred Louis Delattre et Gabriel-Guillaume Lapeyre d’autres éléments mal identifiables[30]. Le versant sud a vu la mise en évidence d’une plate-forme possédant des absides par Charles Ernest Beulé et Alfred Louis Delattre[31]. Six absides sont dégagées au sud-est par Beulé en 1859, Delattre en dégageant ou en supposant d’autres, le mur de soutènement étant connu sur une longueur de 90 m en 1892. La plupart n’existent plus de nos jours[31]. Le père Delattre met au jour dans la même zone un mur fait de remploi d’amphores pour soutenir le remblai particulièrement épais à cet endroit[32]. Les recherches de nécropoles puniques à partir de la fin du XIXe siècle ont entamé le remblai romain[33].

Les archéologues ont pu constater l’absence de vestiges de sols romains au moment de la construction de la cathédrale[17], si ce n’est des vestiges de portiques, de citernes et de silos au moment de la construction de puits destinés à l’assise de la bâtisse en 1884[30]. En outre, Alfred Louis Delattre mentionne des éléments de dallage et des fragments de colonnes[30]. Il faut signaler le rôle de Charles Saumagne pour la reconnaissance de la topographie de la Carthage romaine, ainsi que la mise en évidence de deux phases d’aménagement de la colline[34].

En 1913, René Cagnat énonce qu’un temple dédié à Auguste existait sur la colline, cette existence étant confirmée par la découverte de l’autel de la gens Augusta, désormais exposé au musée national du Bardo. L’emplacement du temple a été déduit du lieu de découverte de l’autel ayant basculé de la plate-forme[34]. Pour nombre d’interventions de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les comptes rendus des fouilleurs sont imprécis, rendant la tâche d’identification d’autant plus complexe que les éléments découverts alors ont été recouverts ultérieurement[35].

Le père Gabriel-Guillaume Lapeyre dégage le « palais des Proconsuls » de 1930 à 1933. Le même dégage des murs qu’il croit puniques mais qui appartiennent à l’aménagement romain[25] ; il a également dégagé un alignement de colonnes sur le versant oriental, appartenant à l’édifice dénommé Metroôn[36], édifice déjà reconnu par Saumagne[35]. Sous la cathédrale fut trouvée une inscription fragmentaire mentionnant un temple de la Concorde[37]. La fin du XIXe siècle voit aussi la découverte de deux beaux reliefs de Victoires désormais exposées au musée national de Carthage, l’un avec une corne d'abondance, l’autre avec un trophée[30].

De 1931 à 1933, Gabriel Guillaume Lapeyre met au jour seize piles de fondation bâties en opus caementicium[38]. À cinq mètres vers le nord, Lapeyre pense avoir retrouvé la citadelle punique dans des vestiges d’un mur avec grand appareil et récupération de matériaux puniques[39]. La zone sud a livré aussi des murs d’opus caementicium et des traces de dallage. Les fouilles se poursuivent dans les années 1950, sous l’impulsion de Jean Ferron et Maurice Pinard, dans la zone sud de la plate-forme, dégageant un édifice important daté de Constant Ier selon une monnaie trouvée à proximité[40].

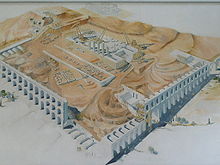

Les travaux de Pierre Gros et de Jean Deneauve durant la campagne de l’Unesco permettent d’avoir une idée plus précise de l’organisation de Byrsa à l’époque romaine, même si l’incertitude demeure pour certains aspects. Néanmoins, les chercheurs ont pu effectuer une restitution de la colline au IIe siècle dans une maquette située au musée national de Carthage.

Vestiges archéologiques

Aménagements puniques

Sommet de la colline

Le sommet de la colline est perdu à jamais en raison de son arasement, Serge Lancel signalant en 1979 « la grande incertitude » enveloppant cette partie du site[41]. L’enceinte de l’acropole, le temple d’Eshmoun, l’escalier de soixante marches qui montait vers le sommet, tous les éléments signalés par les auteurs anciens sont donc voués à ne rester que des mots. Des installations métallurgiques des Ve au IIIe siècle av. J.‑C. ont toutefois été dégagées sur les flancs de la colline. Les sources parlent d’une jonction entre la ville basse et l’acropole mais celle-ci est invérifiable et rend la localisation précise de la citadelle impossible.

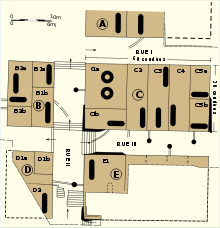

Vestiges du flanc sud : le quartier Hannibal

Un quartier d’habitat tardif (IIe siècle) a fait l’objet d’un dégagement attentif par l’équipe de Jean-Paul Morel et Serge Lancel. Il est baptisé « quartier Hannibal » car supposé lié à l’activité édilitaire de ce dernier lors de son suffétat après la Deuxième Guerre punique. Les constructions se placent dans le contexte de prospérité économique précédant la Troisième Guerre punique, qui a vu également un programme d’aménagement des installations portuaires.

Tout dans ce témoignage d’urbanisation démontre la prise en compte du relief de la colline : les constructions sont ordonnées de façon à obtenir un quartier orthogonal, l’espace étant rationalisé dans le cadre d’un programme volontaire d’urbanisme. Les bâtisseurs ont opéré un changement d’axe pour prendre en compte le relief du terrain[42]. Des escaliers ont été construits dans la rue afin de faire face au dénivelé du terrain.

Pour ce qui est des citernes collectives, les archéologues n’ont retrouvé qu’une seule fontaine importante d’époque punique, la fontaine aux mille amphores, sur la colline dite aujourd’hui Borj Djedid ; chaque habitation devait avoir une citerne pour l’usage de ses propres habitants, contrairement à l’époque romaine où le pouvoir organise l’alimentation en eau de la cité. L’habitat privé est organisé selon un plan stéréotypé, avec un espace commercial à l’avant, un long couloir sur la droite et une cour autour de laquelle s’organisent quelques petites pièces d’habitation avec un puisard.

Les archéologues ont pu retrouver un témoignage intéressant et très répandu, la présence de pavements de mosaïques (dits pavimenta punica). Un manque toutefois doit être signalé : la preuve d’un développement de la cité en hauteur cité par Appien[43], avec des immeubles de six étages, n’a pu être retrouvée même si les débris de destruction laissent à penser à plusieurs niveaux[44].

Extrémité sud : les tombeaux puniques

Une nécropole des VIIe ou VIe siècle av. J.‑C.[45] a été fouillée dès le temps des pionniers de l’archéologie punique dans la zone sud-ouest de la colline : « Un peu avant et un peu après 1900, près d’une centaine [de tombeaux] ont été l’objet de fouilles parfois prétextes à des cérémonies mondaines »[46]. Ces fouilles ont livré du matériel archéologique intéressant et enrichi les collections du musée national de Carthage bien que le site ait été pillé dès l’Antiquité[47]. Construits en blocs rectangulaires sans mortier, avec un plafond en pierres plates avec dalles formant arcs de décharge, les tombeaux étaient fermés par des dalles monolithiques. En général, un à trois corps furent trouvés au cours des fouilles[47]. Un remploi est attesté à la fin du IVe siècle-IIe siècle[48].

Fosses communes fouillées par Delattre

À proximité, quelques dizaines de mètres tout au plus, a été découvert ce qui reste l’un des témoignages les plus prenants du drame qui s’est joué ici : deux fosses communes contenant plusieurs centaines de corps ont été fouillées par le père Alfred Louis Delattre. En outre furent trouvées plus de 200 monnaies du début du IIe siècle av. J.-C[49].

La tragédie punique, le massacre de certains des derniers habitants et non seulement les combattants, et l’asservissement des autres trouve ici une preuve flagrante[50] si l’on opte pour identifier ces corps aux victimes des derniers jours de la Carthage punique.

Aménagements romains

Centre de la colonie

Byrsa change radicalement d’aspect avec la Colonia Iulia : l’arasement de la colline est complété par une vaste opération de remblaiement, remblais parfois haut de plus de huit mètres[33]. Des murs de soutènement et des fondations atteignant le sol originel permettent la stabilité de la structure. Sur Byrsa se situe le groma, centre géométrique de toute cité romaine, à l’intersection du cardo et du decumanus, à partir duquel se déploient les insulae de 141 mètres sur 35[51].

Le nouveau pouvoir décide l’arasement ou plutôt l’écrêtement de la colline (trois à quatre hectares) avec le rejet des terres du sommet sur les pentes. En effet, une « grande surface plane et orthogonale, orientée suivant les axes retenus pour la cadastration de la nouvelle ville, se prête mieux à l’implantation d’ensembles monumentaux de grande ampleur : basilique, forum, temples »[52]. La plate-forme mesure environ 160 mètres de largeur, l’aménagement datant du début de la Colonia Iulia selon les fragments d’amphores retrouvés[53]. Un second aménagement tardif a été déterminé par des découvertes monétaires[54].

Il ne faut pas omettre la volonté des conquérants de s’approprier l’espace de la citadelle tout en opérant une rupture, « [l’]esplanade ne correspondant plus aux niveaux d’occupation punique, [cessant] [...] d’être sacer, c’est-à-dire maudite »[55]. Jean Deneauve évoque une « vaste area entourée de monuments et de portiques dont les colonnades reposaient sur les piles de fondation »[56].

La construction du soubassement avec les « arches de Beulé » permit l’élévation des bâtiments du forum. Les murs de soutènement du forum — deux murs et une série d’absides — ont fait l’objet d’un dégagement.

Monuments romains

Le forum, situé dans l’axe du decumanus, était bordé de portiques sur ses côtés nord et sud et d’une basilique sur son côté est[57]. Une autre place était aussi bordée de portiques[57], un édifice se situant à l’ouest, une grande terrasse étant présente au sud[57]. La taille du temple, de la basilique et de la bibliothèque est unique dans les cités provinciales romaines[58].

La colline était occupée par deux places bordées de monuments publics : l’une de 13 000 m2, l’autre de 12 000 m2[59]. La taille voisine de trois hectares était considérable, trois fois plus importante que celle du Forum d'Auguste à Rome et dix fois plus que la plupart des centres civiques des cités de l’Afrique romaine[60]. La construction du centre monumental est liée à une volonté politique et non à une réalité démographique, les débuts de la colonie romaine étant très modestes[61].

Jean Deneauve a distingué deux phases dans la construction du complexe[62]. Lors de la première phase, des matériaux puniques sont utilisés, dont du grès d’El Haouaria. Un temple périptère de 26 mètres sur 57 en est l’élément essentiel[63], « élément en fonction duquel cet espace monumental a été prévu et réalisé »[64]. L’accès à la plate-forme se faisait à partir du cardo par deux escaliers[65]. On y trouve des aménagements hydrauliques et d’évacuation des eaux pluviales rejoignant l’égout en longeant les portiques, ces éléments étant maintenus dans la seconde phase[65]. Dans cette dernière, à l’époque des Antonins, des travaux sont effectués en utilisant le mode dit opus caementicium. Le grand temple est restauré mais respecte l’emprise initiale de la construction. L’espace est globalement respecté, la largeur des portiques étant réduite[65]. Une grande construction de 65 mètres sur 22 ferme la seconde place sur son côté ouest[65]. Sur l’angle nord-ouest, une construction a été identifiée comme une bibliothèque[66]. Le temple a été détruit au Ve ou VIe siècle[67].

Jean Deneauve énonce que « l’aménagement de la plate-forme monumentale du centre de Carthage correspond à un programme de constructions civiles ou cultuelles établi dès 29 av. J.-C. »[68].

Des bâtiments non prévus dans le projet originel sont cependant bâtis[68] : le templum dédié à la gens d’Auguste[34] et la bâtisse dite Metroôn, sanctuaire dédié à Cybèle et fouillé par Charles Saumagne[51]. Ce dernier dégage la maison du couronnement d’Ariane, dont les mosaïques sont déposées au musée national du Bardo.

Vestiges

Les vestiges romains visibles sont paradoxalement très modestes en regard des travaux d’urbanisme effectués afin de bâtir les bâtiments propres à remplir « les multiples fonctions administratives, politiques et religieuses d’un centre urbain qui est aussi une capitale de province »[69] : le centre du forum et le Capitole ne sont pas visibles du fait de la présence de la cathédrale et des bâtiments du musée actuel. Face au musée, les vestiges de la basilique judiciaire ont pu être identifiés tout comme les « absides de Beulé » contre lesquelles elle s’appuie[59]. Le proconsul y rendait la justice au nom de l’empereur[51]. Les piles de fondations parsèment pour leur part le quartier et des éléments du soutènement ont été conservés[33]. Des éléments romains apparaissent au sud de l’ancienne cathédrale, identifiés comme une salle basilicale et une salle à trifolium. Il a été supposé que ces vestiges minimes appartenaient au palais proconsulaire[70].

Les piles constituées de béton de chaux[70] s’enfoncent dans le sol en tuf de la colline et sont distantes de 4,60 m les unes des autres[39]. Elles étaient sans doute destinées à soutenir les constructions massives surplombant la colline. Il a toutefois été possible d’étudier les aménagements romains du fait des restes des structures de soutènement, du tracé des fondations et des empreintes de dallage[57].

Bâtiments contemporains

La colline de Byrsa, vide de toute bâtisse pendant des siècles, fait l’objet de constructions religieuses à partir du début du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, des constructions civiles sont installées sur le flanc de la colline.

Constructions religieuses

Un monument disparu : la chapelle Saint-Louis de Carthage

En 1840-1841 est édifiée une chapelle en l’honneur de Louis IX, mort sur le sol tunisien en 1270. Cette chapelle avait été autorisée par le bey Hussein II dès 1830 mais ne peut être édifiée du fait de la mort de ce dernier et doit attendre une confirmation par le nouveau bey, Ahmed Ier, en 1840[71]. La construction, débutée le 25 août 1840, s’achève un an après à la même date[72]. La chapelle rappelle le souvenir de saint Louis et sert à l’occasion de lieu de prière aux marins français. En 1875, les Pères blancs, dont Alfred Louis Delattre, s’installent sur la colline[73]. La chapelle est peu entretenue dès 1860 et une rénovation a lieu en 1875. De nouveaux travaux ont lieu en 1910 puis encore en 1925[74]. En 1943, la chapelle est fermée et détruite à partir du 11 janvier 1950[75]. Même si un projet de reconstruction est un temps envisagé, il n’en est rien et il ne reste plus de trace de cette chapelle. Un gisant appelé aussi « cénotaphe de Saint-Louis »[76] en marque toutefois l’emplacement.

Cathédrale devenue centre culturel

La décision d’édifier une cathédrale est prise en 1881, la bâtisse étant édifiée entre 1884 et 1890. La cathédrale devient primatiale d’Afrique lorsque le titre de primat d’Afrique est restauré au profit du cardinal Lavigerie, titulaire des archidiocèses d’Alger et de Carthage unis en sa personne. Elle est désaffectée en 1964 et sert depuis 1993 de lieu d’exposition.

La construction est de style romano-byzantin et en forme de croix latine (65 mètres sur 30), avec deux grandes tours carrées et trois nefs[76].

Séminaire des Pères blancs reconverti en musée

Le musée est fondé en 1875 dans les locaux du séminaire ou scholasticat[76] des Pères blancs. Baptisé tout d’abord « musée Lavigerie », le musée reçoit le nom de « musée national de Carthage » en 1964.

Le musée a pour vocation de présenter un panel des œuvres découvertes sur le site de Carthage, de l’époque phénico-punique à l’époque byzantine. L’accès est actuellement restreint pour permettre un nouveau redéploiement des collections.

Constructions civiles

Des constructions civiles s’installent sur la colline de Byrsa entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle[77]. En 1894 est construite la villa Salammbô par le consulat de Belgique, ainsi que la villa Marie-Thérèse du capitaine Émile Driant. En 1897, c’est à l’hôtel Saint Louis de s’y installer, suivi en 1905 par un bureau de poste. En 1912 sont bâties les villas Laye et Levet.

Références

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : Historique des recherches », Byrsa. I, Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976), éd. Collection de l’École française de Rome, Rome, 1979, p. 13

- Dossier de l’identification dans Auguste Audollent, Carthage romaine : 146 avant Jésus-Christ-698 après Jésus-Christ, éd. Fontemoing, Paris, 1901, pp. 775-792

- Salah-Eddine Tlatli, La Carthage punique. Étude urbaine : la ville, ses fonctions, son rayonnement, éd. Adrien-Maisonneuve, Paris, 1978, p. 40

- Virgile, L’Énéide, Livre I, 367

- Justin, Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi, Livre XVIII, 5, 9

- Cette information sur la longueur provient d’un document de l’IRES d’Orléans, Le problème isopérimétrique, p. 1.

- Didon avait ainsi intuitivement trouvé la solution au problème isopérimétrique dans un demi-plan euclidien.

- Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, tome I, éd. Hachette, Paris, 1913, p. 384, cité par Edward Lipinski, « Byrsa », Carthage et son territoire dans l’Antiquité, IVe colloque international (tenu à Strasbourg du 5 au 9 avril 1988), éd. du CTHS, Paris, 1990, p. 123

- Werner Huss, « Der Name der Byrsa von Karthago », Klio, Livre LXIV, 1982, pp. 403-406

- Edward Lipinski, « Byrsa », Carthage et son territoire dans l’Antiquité, IVe colloque international (tenu à Strasbourg du 5 au 9 avril 1988), éd. du CTHS, Paris, 1990, p. 125

- Edward Lipinski, « Byrsa », p. 129

- Gilbert Charles-Picard, Le monde de Carthage, éd. Buchet/Chastel, Paris, 1956, p. 20

- Strabon, Γεωγραφικά (Geôgraphiká), Livre XVII, 3, 14

- Serge Lancel, Carthage, éd. Fayard, Paris, 1992, p. 577-578

- Serge Lancel, Carthage, p. 69

- Pierre Gros, « Carthage romaine, résurrection d’une capitale », Mégapoles méditerranéennes : géographie urbaine rétrospective. Actes du colloque, Rome, 8-11 mai 1996, Paris, 2000, p. 539

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 23

- François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, septième partie « Voyage de Tunis et retour en France », éd. La Pléiade, Paris, 1969, pp. 1198 et 1202

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 14

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 17

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », pp. 23-25

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 21

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 30

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », pp. 35-36

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 25

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », pp. 32-33

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 27

- La première publication est le fait de Gilbert Charles-Picard en 1958 : « Un quartier de maisons puniques à Carthage », Revue archéologique, I, 1958, pp. 21-32.

- (fr) « Ariche, né à Byrsa il y a 2 500 ans », Le Républicain lorrain, 18 octobre 2010

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », Byrsa. I, Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976), p. 47

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 48

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », pp. 48-49

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 41

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 44

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 46

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 42

- CIL, VIII, 12569

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 51

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 52

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », pp. 53-54

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 38

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 39

- Appien, Libyca, 128

- Serge Lancel et Jean-Paul Morel, « La colline de Byrsa : les vestiges puniques », Pour sauver Carthage. Exploration et conservation de la cité punique, romaine et byzantine, éd. Unesco/INAA, 1992, p. 55

- Serge Lancel, « Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa : historique des recherches », p. 35

- Serge Lancel, Carthage, p. 71

- Colette Picard, Carthage, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1951, p. 35

- Serge Lancel, « Un siècle de fouilles sur la colline de Byrsa », Byrsa. I, Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976), p. 22

- Serge Lancel, « Un siècle de fouilles sur la colline de Byrsa », p. 21

- Serge Lancel, Carthage, p. 572

- Abdelmajid Ennabli et Hédi Slim, Carthage. Le site archéologique, éd. Cérès, Tunis, 1993, p. 29

- Serge Lancel, Carthage, p. 211

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 50

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », pp. 54-55

- Pierre Gros, « Colline de Byrsa : les vestiges romains », Pour sauver Carthage. Exploration et conservation de la cité punique, romaine et byzantine, p. 101

- Jean Deneauve, « Les structures romaines de Byrsa : historique des recherches », p. 55

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », Carthage et son territoire dans l’Antiquité, CTHS, IVe colloque, Strasbourg, 1990, p. 143

- Pierre Gros, « Carthage romaine, résurrection d’une capitale », p. 540

- Yann Le Bohec, Histoire de l’Afrique romaine, éd. Picard, Paris, 2005, p. 117

- André Laronde et Jean-Claude Golvin, L’Afrique antique, éd. Taillandier, Paris, 2001, p. 117

- Pierre Gros, « Carthage romaine, résurrection d’une capitale », p. 538

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », pp. 143-145

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », pp. 151-152

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », p. 152

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », p. 153

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », p. 154

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », pp. 154-155

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », p. 155

- Pierre Gros, « Colline de Byrsa : les vestiges romains », Pour sauver Carthage. Exploration et conservation de la cité punique, romaine et byzantine, p. 103

- Abdelmajid Ennabli et Hédi Slim, op. cit., p. 30

- Pierre Gandolphe, « Saint-Louis de Carthage », Cahiers de Byrsa, I, 1951, p. 271

- Pierre Gandolphe, op. cit., p. 275

- Pierre Gandolphe, op. cit., p. 287

- Pierre Gandolphe, op. cit., p. 300

- Pierre Gandolphe, op. cit., p. 306

- Abdelmajid Ennabli et Hédi Slim, op. cit., p. 28

- Voir la situation de la colline en 1925 et dans les années 1950

Bibliographie

: ce logo indique que la source a été utilisée pour la rédaction de l’article.

: ce logo indique que la source a été utilisée pour la rédaction de l’article.

Ouvrages sur la colline de Byrsa

- René Cagnat, « Un temple de la Gens Augusta à Carthage », CRAI, vol. 57, n°9, 1913, pp. 680-686 (lire en ligne)

- Jean Deneauve et Pierre Gros, « Hypothèses sur le centre monumental de la Carthage romaine, d’après les recherches récentes sur la colline de Byrsa », CRAI, vo. 124, n°2, 1980, pp. 299-332 (lire en ligne)

- Jean Deneauve, « Le centre monumental de Carthage, un ensemble cultuel sur la colline de Byrsa », Carthage et son territoire dans l’Antiquité, CTHS, IVe colloque, Strasbourg, 1990, pp. 143-155 (ISBN 2-7355-0201-5)

- Pierre Gros, Byrsa. III, Rapport sur les campagnes de fouilles de 1977 à 1980 : la basilique orientale et ses abords, éd. éd. Collection de l’École française de Rome, Rome, 1985 (ISBN 2-7283-0082-8)

- Pierre Gros, « Colline de Byrsa : les vestiges romains », Pour sauver Carthage. Exploration et conservation de la cité punique, romaine et byzantine, éd. Unesco/INAA, 1992, pp. 99-103 (ISBN 92-3-202782-8)

- Serge Lancel [sous la dir. de], Byrsa. I, Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976), éd. Collection de l’École française de Rome, Rome, 1979

- Serge Lancel [sous la dir. de], Byrsa. II, Rapports préliminaires sur les fouilles 1977-1978 : niveaux et vestiges puniques, éd. Collection de l’École française de Rome, Rome, 1982 (ISBN 2-7283-0037-2)

- Serge Lancel, « Fouilles de Carthage 1976-1977 : la colline de Byrsa et l’occupation punique », CRAI, vol. 122, n°2, 1978, pp. 300-331 (lire en ligne)

- Serge Lancel, « Fouilles françaises à Carthage. La colline de Byrsa et l’occupation punique (VIIe siècle - 146 av. J.-C.). Bilan de sept années de fouilles », CRAI, vol. 125, n°2, 1981, pp. 156-193 (lire en ligne)

- Serge Lancel, La colline de Byrsa à l’époque punique, éd. Recherche sur les civilisations, Paris, 1983 (ISBN 2-86538-064-5)

- Serge Lancel et Jean-Paul Morel, « La colline de Byrsa : les vestiges puniques », Pour sauver Carthage. Exploration et conservation de la cité punique, romaine et byzantine, éd. Unesco/INAA, 1992, pp. 43-68 (ISBN 92-3-202782-8)

Ouvrages sur les découvertes faites sur la colline

- Gilbert Charles-Picard, « Les Victoires de Carthage », CRAI, vol. 94, n°3, 1950, pp. 262-263 (lire en ligne)

Ouvrages généraux

- Maria Giulia Amadasi Guzzo, Carthage, éd. Presses universitaires de France, Paris, 2007 (ISBN 978-2-13-053962-9)

- Claude Baurain et Corinne Bonnet, Les Phéniciens, marins des trois continents, éd. Armand Colin, Paris, 1992 (ISBN 2-200-21223-2)

- Azedine Beschaouch, La légende de Carthage, éd. Découvertes Gallimard, 1993 (ISBN 2-07-053212-7)

- François Decret, Carthage ou l’empire de la mer, éd. du Seuil (coll. Points histoire), Paris, 1977 (ISBN 2-02-004712-8)

- Hédi Dridi, Carthage et le monde punique, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2006 (ISBN 2-251-41033-3)

- Abdelmajid Ennabli et Hédi Slim, Carthage. Le site archéologique, éd. Cérès, Tunis, 1993 (ISBN 9973-700-83-X)

- M'hamed Hassine Fantar, Carthage. Approche d’une civilisation, éd. Alif, Tunis, 1993

- M'hamed Hassine Fantar, Carthage la cité punique, éd. Cérès, Tunis, 1995 (ISBN 9973-22-019-6)

- Michel Gras, Pierre Rouillard et Javier Teixidor, L’univers phénicien, éd. Arthaud, Paris, 1994 (ISBN 2-7003-0732-1)

- Pierre Gros, « Carthage romaine résurrection d’une capitale », dans Claude Nicolet [dir.], Mégapoles méditerranéennes : géographie urbaine rétrospective : actes du colloque, Rome, 8-11 mai 1996, Paris, 2000, pp. 534-544.

- Madeleine Hours-Miédan, Carthage, éd. PUF, Paris, 1982 (ISBN 2-13-037489-1)

- Christophe Hugoniot, Rome en Afrique. De la chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe, éd. Flammarion, Paris, 2000 (ISBN 2-08-083003-1)

- Serge Lancel, Carthage, éd. Fayard, Paris, 1992 (ISBN 2-213-02838-9)

- Yann Le Bohec, Histoire de l’Afrique romaine, éd. Picard, Paris, 2005 (ISBN 2-7084-0751-1)

- Edward Lipinski [sous la dir. de], Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, éd. Brépols, Paris, 1992 (ISBN 2-503-50033-1)

- Colette Picard, Carthage, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1951

- Hédi Slim et Nicolas Fauqué, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, éd. Mengès, Paris, 2001 (ISBN 2-85620-421-X)

- Comité des travaux historiques et scientifiques, Carthage et son territoire dans l’Antiquité, IVe colloque international (tenu à Strasbourg du 5 au 9 avril 1988), éd. du CTHS, Paris, 1990 (ISBN 2-7355-0201-5)

- Collectif, Carthage. L’histoire, sa trace et son écho, éd. Association française d’action artistique, Paris, 1995 (ISBN 9973-22-026-9)

- Collectif, « La Méditerranée des Phéniciens », Connaissance des arts, n°344, octobre 2007

- Collectif, La Tunisie, carrefour du monde antique, éd. Faton, Paris, 1995

Voir aussi

Articles connexes

- Site archéologique de Carthage

- Musée national de Carthage

- Cathédrale Saint-Louis de Carthage

- Jeune homme de Byrsa

Lien externe

- Portail de l’archéologie

- Portail des Phéniciens et du monde punique

- Portail de la Rome antique

- Portail de la Tunisie

Wikimedia Foundation. 2010.