- Tunisie des Beys

-

Tunisie beylicale

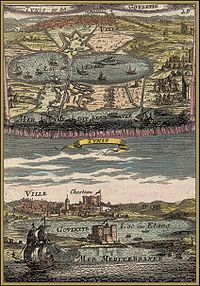

Vue de la bataille de Tunis de 1574 (en haut) et vue de Tunis depuis La Goulette au XVIIe siècle (en bas)

Vue de la bataille de Tunis de 1574 (en haut) et vue de Tunis depuis La Goulette au XVIIe siècle (en bas)

La Tunisie beylicale désigne la période, entre 1574 et 1881, où la Tunisie est placée sous souveraineté de l'Empire ottoman au terme de la rivalité opposant ce dernier et l'Espagne. Cette période s'achève avec la proclamation du protectorat français.

Pour gouverner la province, les sultans ottomans la confient à un vassal. Cependant, sous le règne de la dynastie beylicale des Husseinites, les beys de Tunis acquièrent une autonomie de fait, faisant d'eux les véritables monarques du pays jusqu'à l'instauration du protectorat. Car, malgré leurs victoires, les Ottomans ne s’implantent guère en Tunisie et la conquête de l’intérieur des terres ne s’achève que sous les règnes d’Ali II Bey (1759-1782) et d’Hammouda Pacha (1782-1814)[1].

La présence ottomane connaît donc deux périodes distinctes : la première se déroulant sous gouvernance turque et la seconde voyant émerger une première forme de souveraineté nationale.

Sommaire

Contexte

Portrait du corsaire Khayr ad-Din Barberousse

Portrait du corsaire Khayr ad-Din Barberousse

Les Hafsides de Tunis s’essoufflent et perdent peu à peu, après la bataille de Kairouan en 1348, le contrôle de leurs territoires au profit des Mérinides d’Abu Inan Faris[2], alors que, frappée de plein fouet par la peste[3] de 1384, l’Ifriqiya continue de subir une désertification démographique amorcée par les invasions hilaliennes[1].

C’est alors que commencent à arriver les Maures musulmans et juifs andalous[4] fuyant la déchéance du royaume de Grenade en 1492 et occasionnant des problèmes d’assimilation[1]. À leur suite, les souverains espagnols Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille décident de poursuivre leur reconquête jusque sur les côtes maghrébines pour protéger leurs propres côtes[5]. En une dizaine d’années, ils prennent les cités de Mers el-Kébir, Oran, Bougie, Tripoli et l’îlot situé en face d’Alger. Pour s’en libérer, les autorités de la cité sollicitent l’aide de deux corsaires renommés, d’origine grecque : les frères Arudj et Khayr ad-Din[6] Barbaros ou Barberousse. Cette intervention est un événement majeur qui inaugure une période de confrontation entre l’Espagne et l’Empire ottoman pour la domination des territoires du Maghreb, hormis le Maroc, et celle du bassin occidental de la Méditerranée[5].

La Tunisie offre un environnement favorable et les frères Barberousse s’y illustrent particulièrement. Arudj reçoit en effet du souverain hafside aux abois l’autorisation d’utiliser le port de La Goulette puis l’île de Djerba comme base[1]. Entourés de marins turcs, comme Dragut, calabrais, siciliens, corses ou danois, ces pirates se font connaître en Europe sous le nom de « barbaresques » en jouant sur les noms « barbares », « berbères » et « Barbaros »[1]. Après la mort d’Arudj, son frère Khayr ad-Din se place dans la vassalité du sultan d’Istanbul. Nommé grand amiral de l’Empire ottoman, il s’empare de Tunis en 1534 mais doit se retirer après la prise de la ville par l’armada — 400 vaisseaux — que Charles Quint mène en 1535[4],[1]. Le sultan hafside est alors rétabli dans ses droits sous la protection de Charles Quint[7] et le pays passe sous la tutelle du royaume d’Espagne[8]. Pendant ce temps, le gouvernement ottoman se dote de la flotte qui lui manquait. En 1560, Dragut parvient à Djerba et, en 1574, Tunis est définitivement reprise par les Ottomans[9].

Institutions

La Tunisie est annexée par l'Empire ottoman qui en fait l'une de ses provinces[10] en 1575, même si les gouverneurs turcs vivent retranchés dans les ports[1], les Bédouins restant livrés à eux-mêmes.

Pachas, deys et beys de Tunis

Articles détaillés : Dey de Tunis et Bey de Tunis.Au cours du XVIIe siècle, le rôle des Ottomans ne cesse de décroître au profit des dirigeants locaux qui s’émancipent progressivement de la tutelle du sultan d’Istanbul[11]. Au bout de quelques années d’administration turque, plus précisément en 1590[7], ces janissaires s’insurgent, plaçant à la tête de l’État un dey et, sous ses ordres, un bey[5] chargé du contrôle du territoire et de la collecte des impôts. Ce dernier ne tarde pas à devenir le personnage essentiel de la régence[9] aux côtés du pacha, qui reste confiné dans le rôle honorifique de représentant du sultan ottoman, au point qu’une dynastie beylicale finit par être fondée.

Le pacha, représentant du sultan ottoman en Tunisie, est nommé par firman impérial depuis Istanbul ; il s'occupe de toutes les affaires en relation avec les puissances étrangères. Jusqu'au début du XIXe siècle, c'est lui qui se charge du paiement des soldats de la milice, avec les fonds que lui remet le bey. Mais, dès les premières années, son rôle est constamment réduit par les deys successifs. Même si jamais un dey ne s'est fait nommé pacha, il est arrivé que certains beys particulièrement puissants se voient consacrés pachas, comme Mourad Bey, son fils Hammouda Pacha Bey, ou encore Hussein I Bey, Ali I Bey et Hammouda Pacha. Le pacha occupait une maison de fonction dans l'actuelle rue du Pacha à Tunis.

Pour sa part, le dey est le commandant militaire du territoire, élu par le diwan, et véritable maître du pays. C'est Ibrahim Rodesli qui est élu comme premier dey de Tunis (1590-1592), suivi par Moussa Dey (1592-1593) et Othman Dey (1593-1610). En 1613, Youssef Dey (1610-1637) perd le pouvoir au profit du bey Mourad, mais reste dey.

Le bey, poste créé en 1609 par Othman Dey qui ne pouvait effectuer des missions en dehors de Tunis, a quant à lui pour fonction de traverser l'intérieur du pays, à la tête de la mhalla, pour lever l'impôt et pacifier les régions agitées. Il est donc le pourvoyeur des finances du territoire ; c'est ainsi que son rôle devient peu à peu prédominant face à celui du dey et du pacha. Dès les réformes militaires ottomanes du début du XIXe siècle, le bey se voit gratifié du grade de général de division (amir-el-oumara). Plus tard, il se voit conféré le grade suprême de maréchal (mouchir) par le sultan ottoman.

Étendard (sandjak) des spahis ou cavalerie ottomane

Rôle de la milice turque

La milice turque de Tunis reste, jusqu'à sa mise à la retraite forcée par Hammouda Pacha, le véritable pouvoir permanent. Elle regroupe près de 4 000 hommes[1], que ce soit des janissaires, des artilleurs, des spahis ou même des hommes du génie militaire, bien que leur nombre a pu varier d'une époque à l'autre. Le contingent est en effet fréquemment renouvelé par des recrues envoyées par l'Empire ottoman. Par la suite, ce sont les beys mouradites puis husseinites qui recrutent eux-mêmes des troupes en cas de besoin, grâce à leurs chargés d'affaires (oukil) à Istanbul.

La milice est représentée par le diwan ou conseil des officiers composé d'un agha (commandant en chef de la milice), d'un kahia (son lieutenant-général), de deux scribes (katib), de six huissiers (chaouch), présidés par un chaouch-bachi, et de plusieurs officiers supérieurs (boulouk-bachi) et sous-officiers (oda-bachi). En tout, il est composé de quarante membres se réunissant généralement dans la maison de l'agha, dans l'actuelle rue du Diwan à Tunis. Le conseil élit le dey et l'investit de sa charge mais peut le destituer voir le faire exécuter. Il joue également le rôle de tribunal militaire. Lorsque le mécontentement de la milice se fait ressentir, notamment contre le désir d'indépendance des beys husseinites au début du XIXe siècle, il n'a pas hésité à entrer en conflit armé avec ceux-ci.

L'origine des soldats de la milice est différente selon l'époque. Au départ, une différenciation est faite entre les Anatoliens (Sekbans ou jeunes recrues musulmanes) et les Azabs — convertis issus du Devchirmé — beaucoup plus nombreux. Plus tardivement, avec la baisse de la pratique du Devchirmé, on note une différenciation entre les impériaux (les Ottomans) et les locaux ou Kouloughlis, c'est-à-dire les fils de Turcs et de Tunisiennes. Mais cette différence ne change rien au statut et à l'avancement du soldat, contrairement à ce qui se passe dans la Régence d'Alger où les Kouloughlis sont déconsidérés. Le meilleur exemple de réussite des Kouloghlis est le fondateur de la dynastie des Husseinites, Hussein I Bey, fils d'un janissaire ottoman et d'une tunisienne du Kef. Les Kouloghlis de Tunis ont ainsi droit à se loger dans les multiples casernes de Tunis s'ils ne trouvent pas d'habitation et à se voir intégré dans la milice s'il le désirent. De plus, dès leur naissance, ils ont droit à une pension payée par l'État beylical jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de travailler comme soldats ou dans le civil. Cette pratique perdure jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ce sont les revenus fiscaux des terres de la région de Mateur qui servent à entretenir la milice turque de Tunis[12].

Administration régionale

Les principales villes portuaires et du nord du pays sont soumises, dès le début de la période, à l'autorité d'un détachement de la milice turque placé sous les ordres d'un caïd ; les villes de Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir et Sfax sont principalement concernées. Mais la pacification de l'arrière-pays par les beys husseinites à la fin du XVIIIe siècle étend le contrôle ottoman à tout le territoire. Il n'est dès lors plus nécessaire d'envoyer la mhalla, la colonne armée biannuelle menée par le bey lui-même pour lever l'impôt et rendre la justice. Désormais, sauf circonstance exceptionnelle, le bey ne s'éloigne plus de Tunis.

Carte maritime ottomane du XVIe siècle représentant la côte sud-est de la Tunisie

Carte maritime ottomane du XVIe siècle représentant la côte sud-est de la Tunisie

L'administration régionale se compose comme suit : chaque grande localité de province est placée sous la direction d'un caïd-gouverneur qui possède un pouvoir militaire, de nomination des fonctionnaires et de justice. Il a aussi la charge de lever l'impôt pour le compte de l'État beylical ; son grade est général de brigade (amir-liwa). Il est assisté dans sa fonction par un kahia ou lieutenant-gouverneur. Localement, c'est le khalifa (préfet) qui occupe les fonctions dont celles de chef de la police. Les villes secondaires et villages, ainsi que les tribus nomades ou sédentaires, sont dirigées par un cheïkh, sorte de chef de village ou de tribu.

La capitale Tunis, qui possède un statut particulier, est dirigée par le Cheikh El Médina assisté de deux cheïkhs pour les faubourgs de Bab El Jazira et Bab Souika. La police de Tunis (zaptié), détachement spécial de la milice ottomane, est placée sous l'autorité du dey qui prend par la suite le titre de daoulatli.

À l'exception des cheïkhs, qui sont choisis parmi les autochtones, les autres responsables régionaux sont tous membres des familles du makhzen beylical. Celles-ci sont généralement turques et proche de la famille beylicale, surtout dans les provinces les plus importantes. Toutefois, vers le XVIIIe siècle, quelques familles autochtones ayant un ascendant sur une région parviennent à accaparer ces fonctions pour former de véritables dynasties caïdales.

Apogée de la course

Galion ottoman du XVIe siècle selon une estampe européenne

Galion ottoman du XVIe siècle selon une estampe européenne

Cette période voit les activités des corsaires connaître leur paroxysme car l’autonomie croissante vis-à-vis du sultan entraîne une baisse de son soutien financier et la régence doit par conséquent accroître le nombre de ses prises en mer afin de survivre.

La « course » atteint son apogée sous le règne d’Hammouda Pacha (1782-1814), où les navires, partant des ports de Bizerte, La Goulette, Porto Farina, Sfax ou Djerba, s’emparent de vaisseaux espagnols, corses, napolitains, vénitiens[13], etc. Le gouvernement entretient durant cette période de 15 à 20 corsaires, un même nombre d’entre eux étant rattachés à des compagnies ou à des particuliers — parmi lesquels parfois des personnages haut placés comme le garde des sceaux Sidi Mustapha Khodja ou les caïds de Bizerte, Sfax ou Porto Farina — et remettant au gouvernement un pourcentage sur toutes leurs prises, qui comprennent des esclaves chrétiens[13].

Les traités de paix, qui se multiplient au XVIIIe siècle — avec l’Autriche en 1748 et 1784, Venise en 1764-1766 et 1792, l’Espagne en 1791 ou les États-Unis en 1797 —, règlementent la course et en limitent les effets[13]. En premier lieu, ils imposent certaines exigences (possession de passeports aussi bien pour les navires que pour les hommes) et précisent également les conditions des prises en mer (distance par rapport aux côtes), de façon à éviter de possibles abus. Il faut attendre le Congrès de Vienne et la Congrès d’Aix-la-Chapelle pour que les puissances européennes somment les États barbaresques de mettre un terme à la course, ce qui sera effectif et définitif après l’intervention des Français en 1836[13].

Émancipation politique

Beys mouradites

Articles détaillés : Mouradites et Révolutions de Tunis.Mourad Bey prend le pouvoir en 1613 et se voit nommé pacha de Tunis en 1631. Il instaure le beylicat héréditaire mais ses successeurs partagent le pouvoir avec le dey. À sa mort, c'est son fils Hammouda Pacha Bey qui lui succède. Époux d'Aziza Othmana, il est nommé pacha et fait figure de souverain bâtisseur.

En 1666, Mourad II Bey parvient à mettre au pas les janissaires de la milice mais fait face à une violente attaque navale française contre les ports de Bizerte, La Goulette et Porto Farina, en représailles des activités des corsaires tunisiens. En 1675, Romdhane Bey expulse les Français du Cap Nègre mais fait face à une guerre contre le dey d'Alger.

En 1699, Mourad III Bey, souverain violent et brutal, est déposé en 1702 sur ordre du sultan ottoman et assassiné par Ibrahim Cherif, l'agha des spahis. Ce dernier met fin au régime mouradite : il est nommé dey et fait pacha par le sultan ottoman. Il n'arrive toutefois pas à faire cesser les incursions algériennes et se fait exécuter sur ordre du diwan en 1705.

Beys husseinites

Article détaillé : Husseinites.Le 15 juillet 1705, Hussein I Bey fonde la dynastie des Husseinites[14]. Il cumulait les fonctions de bey, de dey et de pacha, et « disposait sur tous ses sujets du droit de haute et basse justice ; ses décrets et ses décisions avaient force de lois »[15]. En 1735, Ali I Bey prend le pouvoir en détrônant son oncle Hussein I Bey qui est tué par son petit-neveu Younès en 1740. En 1756, Ali I Bey est à son tour renversé par les deux fils de son prédécesseur qui s'emparent de Tunis avec l'aide du bey de Constantine : Rachid Bey (1756-1759) et Ali II Bey (1759-1782). Les incursions algériennes ne prennent fin qu'en 1807, par une victoire des Tunisiens conduits par Hammouda Pacha (1782-1814).

Après l'élimination des janissaires, l'influence ottomane diminue encore en Tunisie, si bien qu'en pratique les Husseinites gouvernent eux-mêmes le pays. Néanmoins, l'économie de la Tunisie est considérablement affaiblie par plusieurs épidémies de peste et de choléra ainsi que par la destruction de la flotte corsaire par la France en 1827. Quoique toujours officiellement province de l’Empire ottoman, la Tunisie acquiert une grande autonomie au XIXe siècle[9], notamment avec Ahmed I Bey, régnant de 1837 à 1855, qui enclenche un processus de modernisation[16].

À cette époque, le pays vit de profondes réformes, grâce à l'action réformiste de Kheireddine Pacha et de ses proches conseillers : le ministre de l'intérieur Rustum, le ministre de l'instruction Husseïn, le ministre de la plume Bouattour, Salem Bouhageb, son secrétaire particulier Mokhtar Chouikha, Mohamed Lasram et Mahmoud Kabadou. Parmi celles-ci figurent l’abolition de l’esclavage et l’adoption en 1861 d’une constitution[16],[17] — la première du monde arabe —, le pays manquant même de devenir une république indépendante. La Tunisie, alors dotée d’une monnaie propre et d’une armée indépendante, adopte en 1831 son drapeau[18].

Gabegie financière

La Tunisie est moins riche que l'Algérie et les impôts, soit 2,2 millions de francs or en 1815, rentrent mal. Dans le même temps, le bey convoite la Tripolitaine. En 1848, pour entretenir son armée de 5 000 hommes, le bey alourdit la fiscalité, ce qui provoque une révolte qui est finalement matée. La fiscalité est réduite mais un emprunt de 35 millions de francs or, à un taux de 7 %, est contracté auprès des banquiers français.

Cependant, les dépenses inconsidérées se poursuivent : un palais de style versaillais, la Mohamedia, et un autre à La Goulette, une école polytechnique ainsi qu'un arsenal. Pire, le ministre des finances et protégé du bey s'enfuit en France avec le trésor. Toutefois, les détournements se poursuivent sous ses successeurs. Cette situation pousse le président du Grand Conseil, Kheireddine Pacha, à donner sa démission et le Grand Conseil à être dissous.

Au début de l'année 1864, une crise grave éclate du fait d'une mauvaise gestion financière de la part du grand vizir Mustapha Khaznadar : élévation de la dette publique, lourds emprunts à l'étranger contractés dans des conditions catastrophiques (poursuite des détournements de fonds et des pots-de-vin) et doublement de l'impôt personnel aboutissent à une nouvelle révolte des tribus du centre du pays qui refusent de payer cet impôt. Peu après l'émeute dirigée par Ali Ben Ghedhahem, le bey ordonne à ses hommes de s'employer à la collecte de la mejba. Dans le même temps, Haydar Afendi, ministre plénipotentiaire de l'Empire ottoman, arrive avec une aide financière en vue de remédier à la situation et d'aider les indigents qui ne cessent d'ameuter les tribus. La somme offerte est confiée par le bey à Khaznadar. Mais celui-ci la remet au chef de la trésorerie comme s'il s'agissait de ses propres fonds. Par la suite, Khaznadar récupère cette somme pour son usage personnel. Une fois de plus, un emprunt de 30 millions de francs or doit être contracté, ce qui provoque l'intervention des puissances européennes (en particulier la France). Dans ce contexte, la constitution est même suspendue le 1er mai 1864[14].

De la mise sous tutelle au protectorat français

Ainsi, en raison de la politique ruineuse des beys, de la hausse des impôts[14] et d’interférences étrangères dans l’économie, le pays connaît peu à peu de graves difficultés financières[16]. Tous ces facteurs contraignent le gouvernement à déclarer la banqueroute en 1869 et à créer une commission financière internationale anglo-franco-italienne[19] présidée par l'inspecteur des finances Victor Villet. En 1873, Villet dévoile les détournements de Khaznadar[20] qui est remplacé par Kheireddine. Mais les réformes de ce dernier mécontentent les oligarques qui l'acculent à la démission en 1877. C’est l’occasion pour les grandes puissances européennes — la France, l’Italie et le Royaume-Uni — de s’introduire dans le pays[4]. La Tunisie se dirige à peine vers une réelle indépendance en 1873, avec Kheireddine Pacha[16], qu’elle retombe sous le joug d’une puissance étrangère.

Car la régence apparaît vite comme un enjeu stratégique de première importance de par la situation géographique du pays, à la charnière des bassins occidental et oriental de la Méditerranée[21]. La Tunisie fait donc l’objet des convoitises rivales de la France et de l’Italie : la première souhaite sécuriser les frontières de l’Algérie française et éviter que la seconde ne contrarie ses ambitions en Égypte et au Levant en contrôlant l’accès à la Méditerranée orientale. La seconde, confrontée à une surpopulation, rêve d’une politique coloniale et le territoire tunisien, où la minorité européenne est alors constituée essentiellement d’Italiens, est un objectif prioritaire[21]. Les consuls français et italien tentent de profiter des difficultés financières du bey, la France comptant sur la neutralité de l’Angleterre (peu désireuse de voir l’Italie prendre le contrôle de la route du canal de Suez) et bénéficiant des calculs de Bismarck, qui souhaite la détourner de la question de l’Alsace-Lorraine[21]. Après le congrès de Berlin du 13 juin au 13 juillet 1878, l’Allemagne et l’Angleterre permettent à la France d’annexer la Tunisie[9],[16], et cela au détriment de l’Italie, qui voyait ce pays comme son domaine réservé[22].

Les incursions de « pillards » khroumirs en territoire algérien fournissent un prétexte à Jules Ferry, soutenu par Léon Gambetta face à un parlement hostile, pour souligner la nécessité de s’emparer de la Tunisie[21]. En avril 1881, les troupes françaises y pénètrent sans résistance majeure et parviennent à occuper Tunis[16] en trois semaines, sans combattre[23]. Le 12 mai 1881, le protectorat est officialisé lorsque Sadok Bey signe forcé, sous peine de mort[24], le traité du Bardo[25] au palais de Ksar Saïd[26]. Ce qui n’empêche pas, quelques mois plus tard, les troupes françaises de faire face à des révoltes rapidement étouffées dans les régions de Kairouan et Sfax[21].

Héritage

Il est difficile de mesurer l’importance des influences turques qui demeurent en Tunisie. Quelques monuments affichent leur filiation ottomane : minarets polygonaux et cylindriques ou mosquées sous une grande coupole centrale comme celle de Sidi Mahrez à Tunis[1]. Dans un autre domaine, l’art des tapis, qui existait pour certains avant l’arrivée des Ottomans, voit les productions de Kairouan présenter au XVIIIe siècle des motifs purement anatoliens[1]. Malgré ces influences perceptibles dans l’aspect des objets manufacturés, l’empreinte de l’Italie voisine se fait de plus en plus manifeste au cours du XVIIIe siècle, tant dans l’architecture que dans la décoration, marquant ainsi une ouverture du pays à l’Europe[1].

Notes et références

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h , i , j et k (fr) Jean-Paul Roux, « L’Afrique du Nord ottomane », Clio, novembre 2002

- ↑ Pierre Bonte, Al-Ansâb, la quête des origines : anthropologie historique de la société tribale arabe, éd. Maison des sciences de l’homme, Paris, 1991, p. 115 (ISBN 9782735104260)

- ↑ Pierre Pinta (La Libye, p. 115) résume ainsi cette situation : « Ces derniers [les Mérinides] firent leur entrée dans Tunis en même temps que la peste ».

- ↑ a , b et c Collectif, L’encyclopédie nomade 2006, éd. Larousse, Paris, 2005, p. 707 (ISBN 9782035202505)

- ↑ a , b et c Yves Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin, op. cit., p. 46

- ↑ William Spencer, Algiers in the Age of the Corsairs, éd. University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1976, p. 18 (ISBN 9780806113340)

- ↑ a et b Philippe Lemarchand [sous la dir. de], L’Afrique et l’Europe : atlas du XXe siècle, éd. Complexe, Paris, 1994, p. 238 (ISBN 9782870275184)

- ↑ (fr) Article sur la Tunisie (Encarta)

- ↑ a , b , c et d Michel Quitout, Parlons l’arabe tunisien : langue et culture, p. 12

- ↑ Encyclopédie 360, éd. Rombaldi / Paris Match, 1970, vol. 12, p. 161

- ↑ Yves Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin, op. cit., p. 51

- ↑ Asma Moalla, The Regency of Tunis and the Ottoman Porte. 1777-1814, éd. Routledge, New York, 2004

- ↑ a , b , c et d (fr) Maria Ghazali, « La régence de Tunis et l’esclavage en Méditerranée à la fin du XVIIIe siècle d’après les sources consulaires espagnoles », Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, 25 juillet 2005

- ↑ a , b et c (fr) Noura Borsali, « Tricentenaire de la dynastie husseinite (15 juillet 1705 - 25 juillet 1957) : les beys de Tunis à l’épreuve du temps et de l’Histoire », Réalités, 27 mai 2008

- ↑ Ali Mahjoubi, L’établissement du protectorat français en Tunisie, éd. Université de Tunis, Tunis, 1977, vol. 18, p. 13

- ↑ a , b , c , d , e et f Yves Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin, op. cit., p. 54

- ↑ (ar) [pdf] Original de la constitution de 1861 (Archives nationales de Tunisie)

- ↑ Jean Ganiage, Histoire contemporaine du Maghreb. De 1830 à nos jours, éd. Fayard, Paris, 1994, p. 46 (ISBN 9782213591919)

- ↑ Collectif, L’encyclopédie nomade 2006, p. 708

- ↑ « Il est impossible de cerner toutes les opérations criminelles dont l'auteur était Mustapha Khaznadar et qu'avait encouragées un pouvoir absolu et despotique qui se prolongea trente ans durant [...] De Tunis au fin fond du Jérid, tout le monde est au courant de ces opérations dont beaucoup en étaient les victimes ».

- ↑ a , b , c , d et e (fr) Philippe Conrad, « Le Maghreb sous domination française (1830-1962) », Clio, janvier 2003

- ↑ (en) Article sur la Tunisie (The Columbia Encyclopedia)

- ↑ Jean-François Martin, Histoire de la Tunisie contemporaine. De Ferry à Bourguiba. 1881-1956, éd. L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 41-43 (ISBN 9782747546263)

- ↑ Michel Camau et Vincent Geisser, Habib Bourguiba. La trace et l’héritage, éd. Karthala, Paris, 2004, p. 227 (ISBN 9782845865066)

- ↑ (fr) [pdf] Original du traité du Bardo (Archives nationales de Tunisie)

- ↑ Hédi Saïdi et Janine Ponty, Mémoire de l’immigration et histoire coloniale, éd. L’Harmattan, Paris, 2007, p. 117 (ISBN 9782296024199)

- Portail de la Tunisie

- Portail de l’histoire

Catégorie : Histoire de la Tunisie

Wikimedia Foundation. 2010.