- Science

-

Pour les articles homonymes, voir Science (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Science (homonymie).La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables [sens restreint] »[1].

La volonté de la communauté scientifique, garante des sciences, est de produire des « connaissances scientifiques » à partir de méthodes d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles. Quant aux « méthodes scientifiques » et aux « valeurs scientifiques », elles sont à la fois le produit et l'outil de production de ces connaissances et se caractérisent par leur but, qui consiste à permettre de comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes de la manière la plus élémentaire possible — c'est-à-dire de produire des connaissances se rapprochant le plus possible des faits observables. À la différence des dogmes, qui prétendent également dire le vrai, la science est ouverte à la critique et les connaissances scientifiques, ainsi que les méthodes, sont toujours ouvertes à la révision[réf. nécessaire]. De plus, les sciences ont pour but de comprendre les phénomènes, et d'en tirer des prévisions justes et des applications fonctionnelles ; leurs résultats sont sans cesse confrontés à la réalité. Ces connaissances sont à la base de nombreux développements techniques ayant de forts impacts sur la société.

La science est historiquement liée à la philosophie. Dominique Lecourt écrit ainsi qu'il existe « un lien constitutif [unissant] aux sciences ce mode particulier de penser qu'est la philosophie. C'est bien en effet parce que quelques penseurs en Ionie dès le VIIe siècle av. J.‑C. eurent l'idée que l'on pouvait expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles qu'ont été produites les premières connaissances scientifiques »[2]. Dominique Lecourt explique ainsi que les premiers philosophes ont été amenés à faire de la science (sans que les deux ne soient confondues).

La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte sur un domaine particulier du savoir scientifique. Il s'agit par exemple des mathématiques, de la chimie, de la physique, de la biologie, de la mécanique, de l'optique, de la pharmacie, de l'astronomie, de l'archéologie, de l'économie, de la sociologie, etc. Cette catégorisation n'est ni fixe, ni unique, et les disciplines scientifiques peuvent elles-mêmes être découpées en sous-disciplines, également de manière plus ou moins conventionnelle. Chacune de ces disciplines constitue une science particulière.

Étymologie : de la « connaissance » à la « recherche »

L'étymologie de « science » vient du latin, « scientia » (« connaissance »), lui-même du verbe « scire » (« savoir ») qui désigne à l'origine la faculté mentale propre à la connaissance[3]. Cette acception se retrouve par exemple dans l'expression de François Rabelais : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il s'agissait ainsi d'une notion philosophique (la connaissance pure, au sens de « savoir »), qui devint ensuite une notion religieuse, sous l'influence du christianisme. La « docte science » concernait alors la connaissance des canons religieux, de l'exégèse et des écritures, paraphrase pour la théologie, première science instituée.

La racine « science » se retrouve dans d'autres termes tels la « conscience » (étymologiquement, « avec la connaissance »), la « prescience » (« la connaissance du futur »), l'« omniscience » (« la connaissance de tout »), par exemple.

Un terme générique

Définition large

Le mot science est un polysème, recouvrant principalement trois acceptions[4] :

- Savoir, connaissance de certaines choses qui servent à la conduite de la vie ou à celle des affaires.

- Ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la pratique.

- Hiérarchisation, organisation et synthèse des connaissances au travers de principes généraux (théories, lois, etc.)

Définition stricte

D'après Michel Blay[5], la science est « la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. »

Cette définition permet de distinguer les trois types de science :

- les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les « sciences mathématisées » comme la physique théorique ;

- les sciences physico-chimiques et expérimentales (sciences de la nature et de la matière, biologie, médecine) ;

- les sciences humaines, qui concernent l'Homme, son histoire, son comportement, la langue, le social, le psychologique, le politique.

Néanmoins, leurs limites sont floues ; en d'autres termes il n'existe pas de catégorisation systématique des types de science, ce qui constitue par ailleurs l'un des questionnements de l'épistémologie. Dominique Pestre explique ainsi que « ce que nous mettons sous le vocable « science » n’est en rien un objet circonscrit et stable dans le temps qu’il s’agirait de simplement décrire »[6].

Principe de l'acquisition scientifique

Article détaillé : Évaluation de la recherche scientifique.L'acquisition de connaissances reconnues comme scientifiques passent par une suite de mécanismes. Francis Bacon en a décrit le mécanisme qui peut être simplifié comme suit :

- observation, expérimentation et vérification

- théorisation

- prévision

Les méthodes scientifiques permettent de procéder à des expérimentations rigoureuses, reconnues comme telles par la communauté de scientifiques. Les données recueillies permettent une théorisation, la théorisation permet de faire des prévisions qui doivent ensuite être vérifiées par l'expérimentation et l'observation. Une théorie est rejetée lorsque ces prévisions ne cadrent pas à l'expérimentation. Le chercheur ayant fait ces vérifications doit, pour que la connaissance scientifique progresse, faire connaitre ces travaux aux autres scientifiques qui valideront ou non son travail au cours d'une procédure d'évaluation.

Pluralisme des définitions

Le mot « science », dans son sens strict, s'oppose à l'opinion (« doxa » en grec), c'est-à-dire au dogme, assertion par nature arbitraire[7]. Néanmoins le rapport entre l'opinion d'une part et la science d'autre part n'est pas aussi systématique ; l'historien des sciences Pierre Duhem pense en effet que la science s'ancre dans le sens commun, qu'elle doit « sauver les apparences ».

Le discours scientifique s'oppose à la superstition et à l'obscurantisme. Dans le cas de la superstition, il s'agit d'une opposition, la science niant les phénomènes surnaturels. Cependant, l'opinion peut se transformer en un objet de science, voire en une discipline scientifique à part. La sociologie des sciences analyse notamment cette articulation entre science et opinion. Dans le langage commun, la science s'oppose à la croyance, par extension les sciences sont souvent considérées comme contraires aux religions. Cette considération est toutefois souvent plus nuancée tant par des scientifiques que des religieux[note 1],[note 2].

L’idée même d’une production de connaissance est problématique : nombre de domaines reconnus comme scientifiques n’ont pas pour objet la production de connaissances, mais celle d’instruments, de machines, de dispositifs techniques. Terry Shinn a ainsi proposé la notion de « recherche technico-instrumentale »[8]. Ses travaux avec Bernward Joerges à propos de l’« instrumentation »[9] ont ainsi permis de mettre en évidence que le critère de « scientificité » n'est pas dévolu à des sciences de la connaissance seules.

Le mot « science » définit aux XXe et XXIe siècles l'institution de la science, c'est-à-dire l'ensemble des communautés scientifiques travaillant à l'amélioration du savoir humain et de la technologie, dans sa dimension internationale, méthodologique, éthique et politique. On parle alors de « la science ».

La notion ne possède néanmoins pas de définition consensuelle. L'épistémologue André Pichot écrit ainsi qu'il est « utopique de vouloir donner une définition a priori de la science »[10]. L'historien des sciences Robert Nadeau explique pour sa part qu'il est « impossible de passer ici en revue l'ensemble des critères de démarcation proposés depuis cent ans par les épistémologues, [et qu'on] ne peut apparemment formuler un critère qui exclut tout ce qu'on veut exclure, et conserve tout ce qu'on veut conserver »[11]. La physicienne et philosophe des sciences Léna Soler, dans son manuel d'épistémologie, commence également par souligner « les limites de l'opération de définition »[12]. Les dictionnaires en proposent certes quelques-unes. Mais, comme le rappelle Léna Soler, ces définitions ne sont pas satisfaisantes. Les notions d'« universalité », d'« objectivité » ou de « méthode scientifique » (surtout lorsque cette dernière est conçue comme étant l'unique notion en vigueur) sont l'objet de trop nombreuses controverses pour qu'elles puissent constituer le socle d'une définition acceptable. Il faut donc tenir compte de ces difficultés pour décrire la science. Et cette description reste possible en tolérant un certain « flou » épistémologique.

Histoire de la science

Article principal : Histoire des sciences.L'histoire des sciences est intimement liée à l'histoire des sociétés et des civilisations[13]. D'abord confondue avec l'investigation philosophique, dans l'Antiquité, puis religieuse, du Moyen Âge jusqu'au Siècle des Lumières, la science possède une histoire complexe. L'histoire de la science et des sciences peut se dérouler selon deux axes comportant de nombreux embranchements[note 3]:

- l'histoire des découvertes scientifiques d'une part,

- l'histoire de la pensée scientifique d'autre part, formant pour partie l'objet d'étude de l'épistémologie.

Allégorie de la Science[note 4].

Allégorie de la Science[note 4].

Bien que très liées, ces deux histoires ne doivent pas être confondues. Bien plutôt, il s'agit d'une interrogation sur la production et la recherche de savoir. Michel Blay fait même de la notion de « savoir » la véritable clé de voûte d'une histoire des sciences et de la science cohérente :

« Repenser la science classique exige de saisir l'émergence des territoires et des champs du savoir au moment même de leur constitution, pour en retrouver les questionnements fondamentaux[14]. »

De manière générale, l'histoire des sciences n'est ni linéaire, ni réductible aux schémas causaux simplistes. L'épistémologue Thomas Samuel Kuhn parle ainsi, bien plutôt, des « paradigmes de la science » comme des renversements de représentations, tout au long de l'histoire des sciences. Kuhn énumère ainsi un nombre de « révolutions scientifiques »[15]. André Pichot distingue ainsi entre l’histoire des connaissances scientifiques et celle de la pensée scientifique[16]. Une histoire de la science et des sciences distingueraient de même, et également, entre les institutions scientifiques, les conceptions de la science, ou celle des disciplines.

Premières traces : Préhistoire et Antiquité

Article détaillé : Histoire des sciences#Antiquité.Préhistoire

Article détaillé : ergologie.La technique précède la science dans les premiers temps de l'humanité. En s'appuyant sur une démarche empirique, l'homme développe ses outils (travail de la pierre puis de l'os, propulseur) et découvre l'usage du feu dès le Paléolithique inférieur. La plupart des préhistoriens s'accordent pour penser que le feu est utilisé depuis 250 000 ans ou 300 000 ans. Les techniques du feu utilisées se ramènent soit à la percussion (acier contre silex[réf. nécessaire] ou silex contre marcassite) soit par friction de deux morceaux de bois (par sciage, par rainurage par giration). Durant cette période, on admet généralement que l'explication magique des phénomènes était la règle. Cependant, pour de nombreux paléontologues et préhistoriens comme Jean Clottes, l'art pariétal montre que l'homme d'alors possédait les mêmes facultés cognitives que l'homme moderne[note 5].

Ainsi, l'homme préhistorique savait, intuitivement, calculer ou déduire des comportements de l'observation de son environnement, base du raisonnement scientifique. Certaines « proto-sciences » comme le calcul ou la géométrie en particulier apparaissent, pour des raisons de comptage agricole notamment. L'astronomie permet, dans ces premiers temps, de constituer une cosmogonie. Les travaux du français André Leroi-Gourhan, spécialiste de la technique, explorent les évolutions à la fois biopsychiques et techniques de l'homme préhistorique. Selon lui, « les techniques s'enlèvent dans un mouvement ascensionnel foudroyant »[17], dès l'acquisition de la station verticale, en somme très tôt dans l'histoire de l'homme.

Mésopotamie

Article détaillé : Sciences mésopotamienne et babylonienne.Les premières traces d'activités scientifiques datent des civilisations humaines du néolithique où se développent commerce et urbanisation[18]. Ainsi, pour André Pichot, dans La Naissance de la science[19], la science naît en Mésopotamie, vers - 3500, principalement dans les villes de Sumer et d'Élam. Les premières interrogations sur la matière, avec les expériences d'alchimie, sont liées aux découvertes des techniques métallurgiques qui caractérisent cette période. La fabrication d'émaux date ainsi de - 2000. Mais l'innovation la plus importante provient de l'invention de l'écriture cunéiforme (en forme de clous), qui, par les pictogrammes, permet la reproduction de textes, la manipulation abstraite de concepts également[note 6]. La numération est ainsi la première méthode scientifique à voir le jour, sur une base 60 (« gesh » en mésopotamien), permettant de réaliser des calculs de plus en plus complexes, et ce même si elle reposait sur des moyens matériels rudimentaires[20]. L'écriture se perfectionnant (période dite « akadienne »), les sumériens découvrent les fractions ainsi que la numération dite « de position », permettant le calcul de grands nombres. Le système décimal apparaît également, via le pictogramme du zéro initial, ayant la valeur d'une virgule, pour noter les fractions[21]. La civilisation mésopotamienne aboutit ainsi à la constitution des premières sciences telles : la métrologie, très adaptée à la pratique[22], l'algèbre (découvertes de planches à calculs permettant les opérations de multiplication et de division, ou « tables d'inverses » pour cette dernière[23] ; mais aussi des puissances, racines carrées, cubiques ainsi que les équations du premier degré, à une et deux inconnues), la géométrie (calculs de surfaces, théorèmes[24]), l'astronomie enfin (calculs de mécanique céleste, prévisions des équinoxes, constellations, dénomination des astres). La médecine a un statut particulier ; elle est la première science « pratique », héritée d'un savoir-faire tâtonnant[25].

Les sciences étaient alors le fait des scribes, qui, note André Pichot, se livraient à de nombreux « jeux numériques »[26] qui permettaient de lister les problèmes. Cependant, les sumériens ne pratiquaient pas la démonstration. Dès le début, les sciences mésopotamiennes sont assimilées à des croyances, comme l'astrologie ou la mystique des nombres, qui deviendront des pseudo-sciences ultérieurement. L'histoire de la science étant très liée à celle des techniques, les premières inventions témoignent de l'apparition d'une pensée scientifique abstraite. La Mésopotamie crée ainsi les premiers instruments de mesure, du temps et de l'espace (comme les gnomon, clepsydre, et polos). Si cette civilisation a joué un rôle majeur, elle n'a pas cependant connu la rationalité puisque celle-ci « n'a pas encore été élevée au rang de principal critère de vérité, ni dans l'organisation de la pensée et de l'action, ni a fortiori, dans l'organisation du monde »[27].

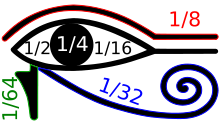

Égypte pharaonique

Article détaillé : Sciences dans l'Égypte antique.L'Égypte antique va développer l'héritage pré-scientifique mésopotamien. Cependant, en raison de son unité culturelle spécifique, la civilisation égyptienne conserve « une certaine continuité dans la tradition [scientifique] »[28] au sein de laquelle les éléments anciens restent très présents. L'écriture des hiéroglyphes permet la représentation plus précise de concepts ; on parle alors d'une écriture idéographique. La numération est décimale mais les Égyptiens ne connaissent pas le zéro. Contrairement à la numération sumérienne, la numération égyptienne évolue vers un système d'écriture des grands nombres (entre 2000 et 1600 av. J.-C.) par « numération de juxtaposition »[note 8]. La géométrie fit principalement un bond en avant. Les Égyptiens bâtissaient des monuments grandioses en ne recourant qu'au système des fractions symbolisé par l'œil d'Horus, dont chaque élément représentait une fraction.

Dès 2600 av. J.-C., les Égyptiens calculaient correctement la surface d'un rectangle et d'un triangle. Il ne reste que peu de documents attestant l'ampleur des mathématiques égyptiennes ; seuls les papyri de Rhind, (datant de 1800 av. J.-C.), de Kahun, de Moscou et du Rouleau de cuir[29] éclairent les innovations de cette civilisation qui sont avant tout celles des problèmes algébriques (de division, de progression arithmétique, géométrique). Les Égyptiens approchent également la valeur du nombre Pi, en élevant au carré les 8/9es du diamètre, découvrant un nombre équivalant à ≈ 3,1605 (au lieu de ≈ 3,1416). Les problèmes de volume (de pyramide, de cylindre à grains) sont résolus aisément. L'astronomie progresse également : le calendrier égyptien compte 365 jours, le temps est mesuré à partir d'une « horloge stellaire » et les étoiles visibles sont dénombrées. En médecine, la chirurgie fait son apparition. Une théorie médicale se met en place, avec l'analyse des symptômes et des traitements et ce dès 2300 avant J.-C. (le Papyrus Ebers est ainsi un véritable traité médical).

Pour André Pichot, la science égyptienne, comme celle de Mésopotamie avant elle, « est encore engagée dans ce qu'on a appelé « la voie des objets », c'est-à-dire que les différentes disciplines sont déjà ébauchées, mais qu'aucune d'entre elles ne possède un esprit réellement scientifique, c'est-à-dire d'organisation rationnelle reconnue en tant que telle[30]. »

Chine de l'Antiquité

Article détaillé : Histoire des sciences et techniques en Chine.Les Chinois découvrent également le théorème de Pythagore (que les Babyloniens connaissaient quinze siècles avant l'ère chrétienne). En astronomie, ils identifient la comète de Halley et comprennent la périodicité des éclipses. Ils inventent par ailleurs la fonte du fer. Durant la période des Royaumes combattants, apparaît l'arbalète. En -104, est promulgué le calendrier « Taichu », premier véritable calendrier chinois. En mathématiques, les chinois inventent, vers le IIe siècle av. J.‑C., la numération à bâtons. Il s'agit d'une notation positionnelle à base 10 comportant dix-huit symboles, avec un vide pour représenter le zéro, c'est-à-dire la dizaine, centaine, etc. dans ce système de numérotation.

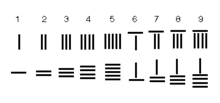

La « numération en bâtons » chinoise.

La « numération en bâtons » chinoise.

En 132, Zhang Heng invente le premier sismographe pour la mesure des tremblements de terre et est la première personne en Chine à construire un globe céleste rotatif. Il invente aussi l'odomètre. La médecine progresse sous les Han orientaux avec Zhang Zhongjing et Hua Tuo, à qui l'on doit en particulier la première anesthésie générale.

En mathématique, Sun Zi et Qin Jiushao étudient les systèmes linéaires et les congruences (leurs apports sont généralement considérés comme majeurs). De manière générale, l'influence des sciences chinoises fut considérable, sur l'Inde et sur les arabes.

Science en Inde

Article détaillé : Mathématiques indiennes.La civilisation dite de la vallée de l'Indus (-3300 à -1500) est surtout connue en histoire des sciences en raison de l'émergence des mathématiques complexes (ou « ganita »). La numération décimale de position et les symboles numéraux indiens, qui deviendront les chiffres arabes, vont influencer considérablement l'Occident via les arabes et les chinois. Les grands livres indiens sont ainsi traduits au IXe siècle dans les « maisons du savoir » par élèves d'Al-Khawarizmi, père arabe de l'algorithme. Les Indiens ont également maîtrisé le zéro, les nombres négatifs, les fonctions trigonométriques ainsi que le calcul différentiel et intégral, les limites et séries. Les « Siddhânta » sont le nom générique donné aux ouvrages scientifiques sanskrits.

On distingue habituellement deux périodes de découvertes abstraites et d'innovations technologiques dans l'Inde de l'Antiquité : les mathématiques de l'époque védique (-1500 à -400) et les mathématiques de l'époque jaïniste (- 400 à 200)[note 9].

« Logos » grec : les prémisses philosophiques de la science

Article détaillé : sciences grecques.Présocratiques

Pour l'épistémologue Geoffrey Ernest Richard Lloyd[31], la méthode scientifique fait son apparition dans la Grèce du VIIe siècle av. J.‑C. ; ainsi Aristote est l'un des premiers savants à manipuler des démonstrations scientifiques. Cependant, les philosophes dits « pré-socratiques » sont les premiers à s'être interrogés sur les phénomènes naturels. Appelés les « physiologoï » par Aristote parce qu'ils tiennent un discours rationnel sur la nature, ils enquêtent sur les causes naturelles des phénomènes qui deviennent les premiers objets de méthode. Thalès de Milet (v. 625-547 av. J.-C.) et Pythagore (v. 570-480 av. J.-C.) contribuent principalement à la naissance des premières sciences comme les mathématiques, la géométrie (théorème de Pythagore), l'astronomie ou encore la musique. Ces premières recherches sont marquées par la volonté d'imputer la constitution du monde (ou « cosmos ») à un principe naturel unique (le feu pour Héraclite par exemple) ou divin (l'« Un » pour Anaximandre). Les pré-socratiques mettent en avant des principes constitutifs des phénomènes, les « archè ».

Les présocratiques initient également une réflexion sur la théorie de la connaissance. Constatant que la raison d'une part et les sens d'autre part conduisent à des conclusions contradictoires, Parménide opte pour la raison et estime qu'elle seule peut mener à la connaissance, alors que nos sens nous trompent. Ceux-ci, par exemple, nous enseignent que le mouvement existe, alors que la raison nous enseigne qu'il n'existe pas. Cet exemple est illustré par les célèbres paradoxes de son disciple Zénon. Si Héraclite est d'un avis opposé concernant le mouvement, il partage l'idée que les sens sont trompeurs. De telles conceptions favorisent la réflexion mathématique. Par contre, elles sont un obstacle au développement des autres sciences et singulièrement des sciences expérimentales. Sur cette question, ce courant de pensée se prolonge, quoique de manière plus nuancée, jusque Platon, pour qui les sens ne révèlent qu'une image imparfaite et déformée des Idées, qui sont la vraie réalité (allégorie de la caverne).

À ces philosophes, s'oppose le courant épicurien. Initié par Démocrite, contemporain de Socrate, il sera développé, bien évidemment, par Épicure et magnifiquement exposé par le Romain Lucrèce dans De rerum natura. Pour eux, les sens nous donnent à connaître la réalité. Leur théorie atomiste affirme que la matière est formée d'entités dénombrables et insécables, les atomes. Ceux-ci s'assemblent pour former la matière comme les lettres s'assemblent pour former les mots. Tout est constitué d'atomes, y compris les dieux. Ceux-ci ne s'intéressent nullement aux hommes, et il n'y a donc pas lieu de les craindre. On trouve donc dans l'épicurisme la première formulation claire de la séparation entre le savoir et la religion, même si, de manière moins explicite, l'ensemble des présocratiques se caractérise par le refus de laisser les mythes expliquer les phénomènes naturels, comme les éclipses.

Il faudra attendre Aristote pour aplanir l'opposition entre les deux courants de pensée mentionnés plus haut.

La méthode pré-socratique est également fondée dans son discours, s'appuyant sur les éléments de la rhétorique : les démonstrations procèdent par une argumentation logique et par la manipulation de concepts abstraits, bien que génériques.

Par ailleurs, les Grecs établissent que la terre est sphérique, et en calculent la circonférence.

Platon et la dialectique

Article détaillé : dialectique.Avec Socrate et Platon, qui en rapporte les paroles et les dialogues, la raison : logos, et la connaissance deviennent intimement liés. Le raisonnement abstrait et construit apparaît. Pour Platon, les « Formes » sont le modèle de tout ce qui est sensible, ce sensible étant un ensemble de combinaisons géométriques d'éléments. Platon ouvre ainsi la voie à la « mathématisation » des phénomènes. Les sciences mettent sur la voie de la philosophie, au sens de « discours sur la sagesse » ; inversement, la philosophie procure aux sciences un fondement assuré. L'utilisation de la dialectique, qui est l'essence même de la science complète alors la philosophie, qui a, elle, la primauté de la connaissance discursive (par le discours), ou « dianoia » en grec. Pour Michel Blay : « La méthode dialectique est la seule qui, rejetant successivement les hypothèses, s'élève jusqu'au principe même pour assurer solidement ses conclusions ». Socrate en expose les principes dans le Théétète[32]. Pour Platon, la recherche de la vérité et de la sagesse (la philosophie) est indissociable de la dialectique scientifique, c'est en effet le sens de l'inscription figurant sur le fronton de l'Académie, à Athènes : « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre »[note 11].

Aristote et la physique

C'est surtout avec Aristote, qui fonde la physique et la zoologie, que la science acquiert une méthode, basée sur la déduction. On lui doit la première formulation du syllogisme et de l'induction[33]. Les notions de « matière », de « forme », de « puissance » et d'« acte » deviennent les premiers concepts de manipulation abstraite[note 12]. Pour Aristote, la science est subordonnée à la philosophie (c'est une « philosophie seconde » dit-il) et elle a pour objet la recherche des premiers principes et des premières causes, ce que le discours scientifique appellera le causalisme et que la philosophie nomme l' « aristotélisme ». Néanmoins, dans le domaine particulier de l'astronomie, Aristote est à l'origine d'un recul de la pensée par rapport à certains pré-socratiques[réf. nécessaire] quant à la place de la terre dans l'espace. À la suite d'Eudoxe de Cnide, il imagine un système géocentrique et considère que le cosmos est fini. Il sera suivi en cela par ses successeurs en matière d'astronomie, jusqu'à Copernic, à l'exception d'Aristarque, qui proposera un système héliocentrique. Il détermine par ailleurs que le vivant est ordonné selon une chaîne hiérarchisée mais sa théorie est avant tout fixiste. Il pose l'existence des premiers principes indémontrables, ancêtres des conjectures mathématiques et logiques. Il décompose les propositions en nom et verbe, base de la science linguistique[33].

Période alexandrine et Alexandrie à l'époque romaine

Article détaillé : sciences grecques.La période dite « alexandrine » (de -323 à -30) et son prolongement à l'époque romaine sont marqués par des progrès significatifs en astronomie et en mathématiques ainsi que par quelques avancées en physique. La ville égyptienne d'Alexandrie en est le centre intellectuel et les savants d'alors y sont grecs.

Les travaux d'Archimède (-292 à -212) sur sa poussée correspond à la première loi physique connue alors que ceux d'Ératosthène (-276 à -194) sur la circonférence de la terre ou ceux d'Aristarque de Samos (-310 à -240) sur les distances terre-lune et terre-soleil témoignent d'une grande ingéniosité. Apollonius de Perga modélise les mouvements des planètes à l'aide d'orbites excentriques.

Hipparque de Nicée (-194 à -120) perfectionne les instruments d’observation comme le dioptre, le gnomon et l'astrolabe. En algèbre et géométrie, il divise le cercle en 360 °, et crée même le premier globe céleste (ou orbe). Hipparque rédige également un traité en 12 livres sur le calcul des cordes (nommé aujourd'hui la trigonométrie). En astronomie, il propose une « théorie des épicycles » qui permettra à son tour l'établissement de tables astronomiques très précises. L'ensemble se révèlera largement fonctionnel, permettant par exemple de calculer pour la première fois des éclipses lunaires et solaires.

Ptolémée d’Alexandrie (85 après J-C. à 165) prolonge les travaux d'Hipparque et d'Aristote sur les orbites planétaires et aboutit à un système géocentrique du système solaire, qui fut accepté dans les mondes occidental et arabe pendant plus de mille trois cents ans, jusqu'au modèle de Nicolas Copernic. Ptolémée fut l’auteur de plusieurs traités scientifiques, dont deux ont exercé par la suite une très grande influence sur les sciences islamique et européenne. L’un est le traité d’astronomie, qui est aujourd’hui connu sous le nom de l’Almageste ; l’autre est la Géographie, qui est une discussion approfondie sur les connaissances géographiques du monde gréco-romain.

Un fragment des Éléments d'Euclide trouvé à Oxyrhynque.

Un fragment des Éléments d'Euclide trouvé à Oxyrhynque.

Euclide (-325 à -265) est l'auteur des Éléments, qui sont considérés comme l'un des textes fondateurs des mathématiques modernes. Ces postulats, comme celui nommé le « postulat d'Euclide », que l'on exprime de nos jours en affirmant que « par un point pris hors d'une droite il passe une et une seule parallèle à cette droite » sont à la base de la géométrie systématisée.

Ingénierie et technologie romaines

Article détaillé : Technologie de la Rome antique.La technologie romaine est un des aspects les plus importants de la civilisation romaine. Cette technologie, en partie liée à la technique de la voute, probablement empruntée aux Étrusques, a été certainement la plus avancée de l'Antiquité. Elle permit la domestication de l'environnement, notamment par les routes et aqueducs. Cependant, le lien entre prospérité économique de l'Empire romain et niveau technologique est discuté par les spécialistes : certains, comme Emilio Gabba, historien italien, spécialiste de l'histoire économique et sociale de la République romaine, considèrent que les dépenses militaires ont freiné le progrès scientifique et technique, pourtant riche[note 13]. Pour J. Kolendo, le progrès technique romain serait lié à une crise de la main-d'œuvre, due à la rupture dans la « fourniture » d'esclaves non qualifiés, sous l'empereur Auguste. Les romains aurait ainsi été capables de développer des techniques alternatives. Pour L. Cracco Ruggini, la technologie traduit la volonté de prestige des couches dominantes[34].

Cependant, la philosophie, la médecine et les mathématiques sont d'origine grecque, ainsi que certaines techniques agricoles. La période pendant laquelle la technologie romaine est la plus foisonnante est le IIe siècle av. J.‑C. et le Ier siècle av. J.‑C., et surtout à l'époque d'Auguste. La technologie romaine a atteint son apogée au Ier siècle avec le ciment, la plomberie, les grues, machines, dômes, arches. Pour l'agriculture, les Romains développent le moulin à eau. Néanmoins, les savants romains furent peu nombreux et le discours scientifique abstrait progressa peu pendant la Rome antique : « les Romains, en faisant prévaloir les « humanités », la réflexion sur l'homme et l'expression écrite et orale, ont sans doute occulté pour l'avenir des « realita » scientifiques et techniques »[35], mis à part quelques grands penseurs, comme Vitruve ou Apollodore de Damas, souvent d'origine étrangère d'ailleurs. Les romains apportèrent surtout le système de numération romain pour les Unités de mesure romaines en utilisant l'abaque romain, ce qui permet d'homogénéiser le comptage des poids et des distances.

Science au Moyen Âge

Articles détaillés : Science du Moyen Âge et Sciences et techniques dans l'Empire byzantin.Bien que cette période s'apparente généralement à l'histoire européenne, les avancées technologiques et les évolutions de la pensée scientifique du monde oriental (civilisation arabo-musulmane) et, en premier lieu, celles de l'empire byzantin, qui hérite du savoir latin, et où puisera le monde arabo-musulman, enfin celles de la Chine sont décisives dans la constitution de la « science moderne », internationale, institutionnelle et se fondant sur une méthodologie. La période du Moyen Âge s'étend ainsi de 512 à 1492 ; elle connaît le développement sans précédent des techniques et des disciplines, en dépit d'une image obscurantiste, propagée par les manuels scolaires.

En Europe

Les byzantins maîtrisaient l'architecture urbaine et l'admission d'eau ; ils perfectionnèrent également les horloges à eau et les grandes norias pour l'irrigation ; technologies hydrauliques dont la civilisation arabe a hérité et qu'elle a transmis à son tour. L'hygiène et la médecine firent également des progrès[note 14]. Les Universités byzantines ainsi que les bibliothèques compilèrent de nombreux traités et ouvrages d'étude sur la philosophie et le savoir scientifique de l'époque[note 15].

L'Europe occidentale, après une période de repli durant le Haut Moyen Âge, retrouve un élan culturel et technique qui culmine au XIIe siècle. Néanmoins, du VIIIe siècle au Xe siècle la période dite, en France, de la Renaissance carolingienne permit, principalement par la scolarisation, le renouveau de la pensée scientifique. La scolastique, au XIe siècle préconise un système cohérent de pensée proche de ce que sera l'empirisme. La philosophie naturelle se donne comme objectif la description de la nature, perçue comme un système cohérent de phénomènes (ou pragmata), mûs par des «lois »[note 16]. Le Bas Moyen Âge voit la logique faire son apparition — avec l'académie de Port-Royal-des-Champs — et diverses méthodes scientifiques se développer ainsi qu'un effort pour élaborer des modèles mathématiques ou médicaux qui jouera « un rôle majeur dans l'évolution des différentes conceptions du statut des sciences »[36]. D'autre part le monde médiéval occidental voit apparaître une « laïcisation du savoir », concomitant à l'« autonomisation des sciences ».

Dans le monde arabo-musulman

Article détaillé : Sciences et techniques islamiques.Le monde arabo-musulman est à son apogée intellectuelle du VIIIe au XIVe siècle ce qui permet le développement d'une culture scientifique spécifique, d'abord à Damas sous les derniers Omeyyades, puis à Bagdad sous les premiers Abbassides. La science arabo-musulmane est fondée sur la traduction et la lecture critique des ouvrages de l'Antiquité[note 17]. L'étendue du savoir arabo-musulman est étroitement liée aux guerres de conquête de l'Islam qui permettent aux Arabes d'entrer en contact avec les civilisations indienne et chinoise. Le papier, emprunté aux Chinois remplace rapidement le parchemin dans le monde musulman. Le Calife Harun ar-Rachid, féru d'astronomie, crée en 829 à Bagdad le premier observatoire permanent, permettant à ses astronomes de réaliser leurs propres études du mouvement des astres. Abu Raihan al-Biruni, reprenant les écrits d'Eratosthène d'Alexandrie (IIIe siècle av. J.‑C.), calcule le diamètre de la Terre et affirme que la Terre tournerait sur elle-même, bien avant Galilée. En 832 sont fondées les Maisons de la sagesse (Baït al-hikma), lieux de partage et de diffusion du savoir.

En médecine, Avicenne (980-1037) rédige une monumentale encyclopédie, le Qanûn. Ibn Nafis décrit la circulation sanguine pulmonaire, et al-Razi recommande l'usage de l'alcool en médecine. Au XIe siècle, Abu-l-Qasim az-Zahrawi (appelé Abulcassis en Occident) écrit un ouvrage de référence pour l'époque, sur la chirurgie.

En mathématiques l'héritage antique est sauvegardé et approfondi permettant la naissance de l'algèbre. L'utilisation des chiffres arabes et du zéro rend possible des avancées en analyse combinatoire et en trigonométrie.

Enfin, la théologie motazilite se développe sur la logique et le rationalisme, inspirés de la philosophie grecque et de la raison (logos), qu'elle cherche à rendre compatible avec les doctrines islamiques.

Sciences en Chine médiévale

Article détaillé : Histoire des sciences et techniques en Chine.La Chine de l'Antiquité a surtout contribué à l'innovation technique, avec les trois inventions principales[note 18] qui sont : la papier (daté du IIe siècle av. J.‑C.), la poudre (la première trace écrite attestée semble être le Wujing Zongyao qui daterait des alentours de 1044) et la boussole, utilisée dès le XIe siècle, dans la géomancie. Le scientifique chinois Shen Kuo (1031-1095) de la Dynastie Song décrit la boussole magnétique comme instrument de navigation.

Maquette d'une cuillère indiquant le sud (appelée sinan) du temps des Han (206 avant J.-C. - 220 après J.-C.).

Maquette d'une cuillère indiquant le sud (appelée sinan) du temps des Han (206 avant J.-C. - 220 après J.-C.).

Pour l'historien Joseph Needham, dans Science et civilisation en Chine[note 19], vaste étude de dix-sept volumes, la société chinoise a su mettre en place une science innovante, dès ses débuts. Needham en vient même à relativiser la conception selon laquelle la science doit tout à l'Occident. Pour lui, la Chine était même animée d'une ambition de collecter de manière désintéressée le savoir, avant même les universités occidentales[note 20].

Les traités de mathématiques et de démonstration abondent comme Les Neuf chapitres (qui présentent près de 246 problèmes) transmis par Liu Hui (IIIe siècle) et par Li Chunfeng (VIIe siècle) ou encore les Reflets des mesures du cercles sur la mer de Li Ye datant de 1248 étudiés par Karine Chemla et qui abordent les notions arithmétique des fractions, d'extraction de racines carrée et cubique, le calcul de l'aire du cercle et du volume de la pyramide entre autres[37]. Karine Chelma a ainsi démontré que l'opinion répandue selon laquelle la démonstration mathématique serait d'origine grecque était partiellement fausse, les chinois s'étant posés les mêmes problèmes à leur époque ; elle dira ainsi : on ne peut rester occidentalo-centré, l'histoire des sciences exige une mise en perspective internationale des savoirs[38]. romain reglad good

Inde des mathématiques médiévales

Les mathématiques indiennes sont particulièrement abstraites et ne sont pas orientées vers la pratique, au contraire de celles des Égyptiens par exemple. C'est avec Brahmagupta (598 - 668) et son ouvrage célèbre, le Brahmasphutasiddhanta, particulièrement complexe et novateur, que les différentes facettes du zéro, chiffre et nombre, sont parfaitement comprises et que la construction du système de numération décimal de position est parachevée. L'ouvrage explore également ce que les mathématiciens européens du XVIIe siècle ont nommé la « méthode chakravala », qui est un algorithme pour résoudre les équations diophantiennes. Les nombres négatifs sont également introduits, ainsi que les racines carrées. La période s'achève avec le mathématicien Bhaskara II (1114 - 1185) qui écrivit plusieurs traités importants. À l'instar de Nasir ad-Din at-Tusi (1201 - 1274) il développe en effet la dérivation[réf. nécessaire]. On y trouve des équations polynomiales, des formules de trigonométrie, dont les formules d'addition. Bhaskara est ainsi l'un des pères de l'analyse puisqu'il introduit plusieurs éléments relevant du calcul différentiel : le nombre dérivé, la différentiation et l'application aux extrema, et même une première forme du théorème de Rolle[réf. nécessaire].

Mais c'est surtout avec Âryabhata (476 - 550), dont le traité d’astronomie porte le nom, l’Aryabatîya, écrit en vers vers 499 avant J.-C. que les mathématiques indiennes se révèlent[note 21]. Il s'agit d'un court traité d'astronomie présentant 66 théorèmes d'arithmétique, d'algèbre, ou de trigonométrie plane et sphérique. Aryabhata invente par ailleurs un système de représentation des nombres fondé sur les signes consonantiques de l'alphasyllabaire sanskrit.

Ces percées seront reprises et amplifiées par les mathématiciens et astronomes de l'école du Kerala, parmi lesquels : Madhava de Sangamagrama, Nilakantha Somayaji, Parameswara, Jyeshtadeva, ou Achyuta Panikkar, pendant la période médiévale du Ve siècle au XVe siècle. Ainsi, le Yuktibhasa ou Ganita Yuktibhasa est un traité de mathématiques et d'astronomie, écrit par l'astronome indien Jyesthadeva, membre de l'école mathématique du Kerala en 1530[39]. Jyesthadeva a ainsi devancé de trois siècles la découverte du calcul infinitésimal par les occidentaux.

Fondements de la science moderne en Europe

Science institutionnalisée

C'est au tournant du XIIe siècle, et notamment avec la création des premières universités de Paris (1170) et Oxford (1220) que la science en Europe s'institutionnalisa, en dépit[non neutre] d'une affiliation intellectuelle avec la sphère religieuse. La traduction et la redécouverte des textes antiques grecs, et en premier lieu les Éléments d'Euclide ainsi que les textes d'Aristote, grâce à la civilisation arabo-musulmane, firent de cette période une renaissance des disciplines scientifiques, classées dans le quadrivium (parmi les Arts Libéraux). Les Européens découvrirent ainsi l'avancée des Arabes, notamment les traités mathématiques : Algèbre d'Al-Khwarizmi, Optique d'Ibn al-Haytham ainsi que la somme médicale d'Avicenne. En s'institutionnalisant, la science devint plus ouverte et plus fondamentale, même si elle restait assujettie aux dogmes religieux et qu'elle n'était qu'une branche encore de la philosophie et de l'astrologie. Aux côtés de Roger Bacon, la période fut marquée par quatre autres personnalités qui jetèrent, en Europe chrétienne, les fondements de la science moderne :

Roger Bacon (1214 - 1294) est philosophe et moine anglais. Il jeta les bases de la méthode expérimentale. Roger Bacon admet trois voies de connaissance : l'autorité, le raisonnement et l'expérience. Il rejette donc l'autorité de l'évidence, qui s'appuie sur des raisons extérieures et promeut « L'argument [qui] conclut et nous fait concéder la conclusion, mais il ne certifie pas et il n'éloigne pas le doute au point que l'âme se repose dans l'intuition de la vérité, car cela n'est possible que s'il la trouve par la voie de l'expérience »[40]. Les œuvres de Bacon ont pour but l'intuition de la vérité, c'est-à-dire la certitude scientifique, et cette vérité à atteindre est pour lui le salut. La science procédant de l'âme est donc indispensable.

Robert Grosseteste (env. 1168 - 1253) étudia Aristote et posa les prémices des sciences expérimentales, en explicitant le schéma : observations, déductions de la cause et des principes, formation d'hypothèse(s), nouvelles observations réfutant ou vérifiant les hypothèses enfin[note 22]. Il développa les techniques d'optique et en fit même la science physique fondamentale (il étudia le comportement des rayons lumineux et formule même la première description de principe du miroir réfléchissant, principe qui permettra l'invention du télescope).

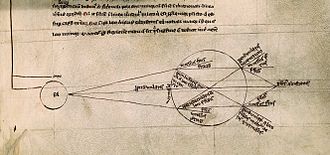

« Réfraction de la lumière » par Robert Grosseteste De natura locorum (XIIIe siècle).

« Réfraction de la lumière » par Robert Grosseteste De natura locorum (XIIIe siècle).

Albert le Grand (1193-1280) fut considéré par les historiens comme un alchimiste et magicien, néanmoins ses études biologiques permirent de jeter les fondations des disciplines des sciences de la vie. Il mena ainsi l'étude du développement du poulet en observant le contenu d'œufs pondus dans le temps et commenta le premier le phénomène de la nutrition du fœtus. Il établit également une classification systématique des végétaux, ancêtre de la taxonomie. Il décrit également les premières expériences de chimie[note 23].

L'Europe sortait ainsi d'une léthargie intellectuelle, initiée par l'Église, qui interdit jusqu'en 1234 les ouvrages d'Aristote, accusé de paganisme[réf. nécessaire]. Les premiers savants chrétiens, en étudiant Aristote, firent donc, au début, acte d'hérésie ; ce n'est qu'avec Saint Thomas d'Aquin que la doctrine aristotélicienne fut acceptée par les papes.

Saint Thomas d'Aquin, théologien, permit de redécouvrir, par le monde arabe, les textes d'Aristote et des autres philosophes grecs, qu'il étudia à Naples, à l'université dominicaine[note 24]. Cependant, il est surtout connu pour son principe dit de l'autonomie respective de la raison et de la foi. Saint Thomas d'Aquin fut en effet le premier théologien à distinguer, dans sa Somme théologique (1266-1273) la raison (faculté naturelle de penser, propre à l'homme) et la foi (adhésion au dogme de la Révélation)[41]. Celle-ci est indémontrable, alors que la science est explicable par l'étude des phénomènes et des causes. L'une et l'autre enfin ne peuvent s'éclairer mutuellement.

Guillaume d'Occam (v. 1285- v. 1349) permit une avancée sur le plan de la méthode. En énonçant son principe de parcimonie, appelé aussi « rasoir d'Occam », il procure à la science un cadre épistémologique fondé sur l'économie des arguments. Empiriste avant l'heure, Occam postule que : « Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem », littéralement « Les entités ne doivent pas être multipliées par delà ce qui est nécessaire ». Il explique par là qu'il est inutile d'avancer sans preuves et de forger des concepts illusoires permettant de justifier n'importe quoi[42].

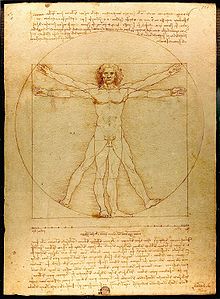

Renaissance et la « science classique »

Article détaillé : Sciences et techniques de la Renaissance.La Renaissance est une période qui se situe en Europe à la fin du Moyen Âge et au début des Temps modernes. Dans le courant du XVe siècle et au XVIe siècle, cette période permit à l'Europe de se lancer dans des expéditions maritimes d'envergure mondiale, connues sous le nom de grandes découvertes ; de nombreuses innovations furent popularisées, comme la boussole ou le sextant ; la cartographie se développa, ainsi que la médecine, grâce notamment au courant de l'humanisme. Selon l'historien anglais John Hale, ce fut à cette époque que le mot Europe entra dans le langage courant et fut doté d'un cadre de référence solidement appuyé sur des cartes et d'un ensemble d'images affirmant son identité visuelle et culturelle. La science comme discipline de la connaissance acquit ainsi son autonomie et ses premiers grands systèmes théoriques à tel point que Michel Blay parle du « chantier de la science classique »[note 25]. Cette période est abondante en descriptions, inventions, applications et en représentations du monde, qu'il importe de décomposer afin de rendre une image fidèle de cette phase historique :

Naissance de la méthode scientifique : Francis Bacon

Francis Bacon (1561 - 1626) est le père de l'empirisme. Il pose le premiers les fondements de la science et de ses méthodes[note 26]. Dans son étude des faux raisonnements, sa meilleure contribution a été dans la doctrine des idoles. D'ailleurs, il écrit dans le Novum Organum (ou « nouvelle logique » par opposition à celle d’Aristote) que la connaissance nous vient sous forme d'objets de la nature, mais que l'on impose nos propres interprétations sur ces objets.

D'après Bacon, nos théories scientifiques sont construites en fonction de la façon dont nous voyons les objets ; l'être humain est donc biaisé dans sa déclaration d'hypothèses. Pour Bacon, « la science véritable est la science des causes ». S’opposant à la logique aristotélicienne[note 27] qui établit un lien entre les principes généraux et les faits particuliers, il abandonne la pensée déductive, qui procède à partir des principes admis par l’autorité des Anciens, au profit de l’« interprétation de la nature », où l’expérience enrichit réellement le savoir[note 28]. En somme, Bacon préconise un raisonnement et une méthode fondés sur le raisonnement expérimental :

« L'empirique, semblable à la fourmi, se contente d'amasser et de consommer ensuite ses provisions. Le dogmatique, telle l'araignée ourdit des toiles dont la matière est extraite de sa propre substance. L'abeille garde le milieu ; elle tire la matière première des fleurs des champs, puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. (...) Notre plus grande ressource, celle dont nous devons tout espérer, c'est l'étroite alliance de ses deux facultés : l'expérimentale et la rationnelle, union qui n'a point encore était formée[43] »

.

Pour Bacon, comme plus tard pour les scientifiques, la science améliore la condition humaine. Il expose ainsi une utopie scientifique, dans la Nouvelle Atlantide (1627), qui repose sur une société dirigée par « un collège universel » composé de savants et de praticiens.

De l'« imago mundi » à l'astronomie

Article détaillé : Révolution copernicienne.et

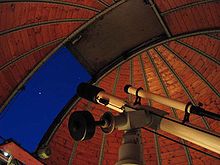

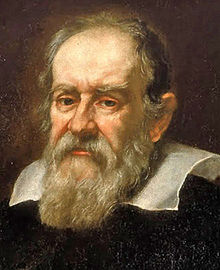

Article détaillé : Histoire de l'astronomie.Directement permise par les mathématiques de la Renaissance, l'astronomie s'émancipe de la mécanique aristotélicienne, retravaillée par Hipparque et Ptolémée. La théologie médiévale se fonde quant à elle, d'une part sur le modèle d'Aristote, d'autre part sur le dogme de la création biblique du monde. C'est surtout Nicolas Copernic, avec son ouvrage De revolutionibus (1543) qui met fin au modèle aristotélicien de l'immuabilité de la Terre. Sa doctrine a permis l'instauration de l'héliocentrisme : « avec Copernic, et avec lui seul, s'amorce un bouleversement dont sortiront l'astronomie et la physique modernes » explique Jean-Pierre Verdet, Docteur ès sciences[44]. Repris et développé par Georg Joachim Rheticus, l'héliocentrisme sera confirmé par des observations[note 29], en particulier celles des phases de Vénus et de Jupiter par Galileo Galilei (1564 - 1642), qui met par ailleurs au point une des premières lunettes astronomiques, qu'il nomme « télescope ». Dans cette période, et avant que Galilée n'intervienne, la théorie de Copernic reste confinée à quelques spécialistes, de sorte qu'elle ne rencontre que des oppositions ponctuelles de la part des théologiens, les astronomes restant le plus souvent favorables à la thèse géocentrique. Néanmoins, en 1616, le Saint-Office publie un décret condamnant le système de Copernic et mettant son ouvrage à l'index. En dépit de cette interdiction, « Galilé adoptera donc la cosmologie de Copernic et construira une nouvelle physique avec le succès et les conséquences que l'on sait »[45], c'est-à-dire qu'il permettra la diffusion des thèses héliocentriques. Kepler dégagera les lois empiriques des mouvements célestes alors que Huygens décrira la force centrifuge. Newton unifiera ces approches en découvrant la gravitation universelle.

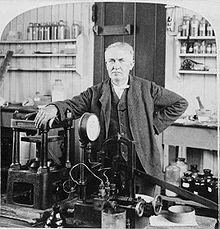

Portrait de Galileo Galilei.

Portrait de Galileo Galilei.

Le danois Tycho Brahe observera de nombreux phénomènes astronomiques comme une nova et fondera le premier observatoire astronomique, « Uraniborg »[46]. Il y fit l'observation d'une comète en 1577. Johannes Kepler, l'élève de Brahe, qu'il rencontre en 1600, va quant à lui initier les premiers calculs à des fins astronomiques, en calculant un lever de Terre sur la Lune, et en énonçant ses « trois lois » établies de 1609 à 16l9[note 30]. Avec Huygens la géométrie devient la partie centrale de la science astronomique, faisant écho aux mots de Gallilée se paraphrasant par l'expression : « le livre du monde est écrit en mathématique »[47].

Avec tous ces astronomes, et en l'espace d'un siècle et demi (jusqu'aux Principia de Newton en 1687), la représentation de l'univers passe d'un « monde clos à un monde infini » selon l'expression d'Alexandre Koyré[note 31].

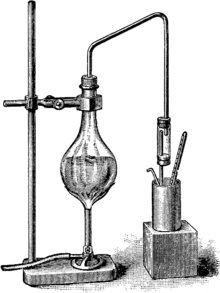

De l'alchimie à la chimie

Articles détaillés : Alchimie et Histoire de la chimie.Art ésotérique depuis l'Antiquité, l'alchimie est l'ancêtre de la physique au sens d'observation de la matière. Selon Serge Hutin, docteur ès Lettres spécialiste de l'alchimie, les « rêveries des occultistes » bloquèrent néanmoins le progrès scientifique, surtout au XVIe siècle et au XVIIe siècle[48]. Il retient néanmoins que ces mirages qui nourrirent l'allégorie alchimique ont considérablement influencé la pensée scientifique. L'expérimentation doit ainsi beaucoup aux laboratoires des alchimistes, qui découvrirent de nombreux corps que répertoriés plus tard par la chimie : l'antimoine, l'acide sulfurique ou le phosphore par exemple. Les instruments des alchimistes furent ceux des chimistes modernes, l'alambic par exemple. Selon Serge Hutin, c'est surtout sur la médecine que l'alchimie eut une influence notable, par l'apport de médications minérales et par l'élargissement de la pharmacopée[49].

En dépit de ces faits historiques, le passage de l'alchimie à la chimie demeure complexe. Pour le chimiste Jean-Baptiste Dumas : « La chimie pratique a pris naissance dans les ateliers du forgeron, du potier, du verrier et dans la boutique du parfumeur »[50]. « L'alchimie n'a donc pas joué le rôle unique dans la formation de la chimie ; il n'en reste pas moins que ce rôle a été capital ». Pour la conscience populaire, ce sont les premiers chimistes modernes — comme Antoine Laurent de Lavoisier surtout, au XVIIIe siècle, qui pèse et mesure les éléments chimiques — qui consomment le divorce entre chimie et alchimie. De nombreux philosophes et savants sont ainsi soit à l'origine des alchimistes (Roger Bacon ou Paracelse), soit s'y intéressent, tels Francis Bacon[51] et même, plus tard Isaac Newton. Or, « c'est une erreur de confondre l'alchimie avec la chimie. La chimie moderne est une science qui s'occupe uniquement des formes extérieures dans lesquelles l'élément de la matière se manifeste [alors que] (...) L'alchimie ne mélange ou ne compose rien » selon F. Hartmann, pour qui elle est davantage comparable à la botanique[52]. En somme, bien que les deux disciplines soient liées, par l'histoire et leurs acteurs, la différence réside dans la représentation de la matière : combinaisons chimiques pour la chimie, manifestations du monde inanimé comme phénomènes biologiques pour l'alchimie. Pour Bernard Vidal, l'alchimie a surtout « permis d'amasser une connaissance manipulatoire, pratique, de l'objet chimique (...) L'alchimiste a ainsi commencé à débroussailler le champ d'expériences qui sera nécessaire aux chimistes des siècles futurs »[53].

La chimie naît ainsi comme discipline scientifique avec Andreas Libavius (1550 - 1616) qui publie le premier recueil de chimie, en lien avec la médecine et la pharmacie (il classifie les composés chimiques et donne les méthodes pour les préparer) alors que plus tard Nicolas Lémery (1645 - 1715) publiera le premier traité de chimie faisant autorité avec son Cours de chimie, contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine, par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque opération, pour l’instruction de ceux qui veulent s’appliquer à cette science en 1675. Johann Rudolph Glauber (1604 - 1668) ou Robert Boyle apportent quant à eux de considérables expérimentations portant sur les éléments chimiques[54].

Émergence de la physiologie moderne

Article détaillé : Histoire de la biologie#La renaissance.Les découvertes médicales et les progrès effectués dans la connaissance de l’anatomie, en particulier après la première traduction de nombreuses œuvres antiques d’Hippocrate et de Galien aux XVe siècle et XVIe siècle permettent des avancées en matière d'hygiène et de lutte contre la mortalité. André Vésale jette ainsi les bases de l'anatomie moderne alors que le fonctionnement de la circulation sanguine est découverte par Michel Servet et les premières ligatures des artères sont réalisées par Ambroise Paré.

Diffusion du savoir

Le domaine des techniques progresse considérablement grâce à l’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg au XVe siècle, invention qui bouleverse la transmission du savoir. Le nombre de livres publiés devient ainsi exponentiel, la scolarisation de masse est possible, par ailleurs les savants peuvent débattre par l'intermédiaire des comptes-rendus de leurs expérimentations. La science devient ainsi une communauté de savants. Les académies des sciences surgissent, à Londres, Paris, Saint-Petersbourg et Berlin.

Les journaux et périodiques prolifèrent, tels le Journal des sçavans, Acta Eruditorum, Mémoires de Trevoux etc. mais les domaines du savoir y sont encore mêlés et ne constituent pas encore totalement des disciplines. La science, bien que s'institutionnalisant, fait encore partie du champ de l'investigation philosophique. Michel Blay dit ainsi : « il est très surprenant et finalement très anachronique de séparer, pour la période classique, l'histoire des sciences de l'histoire de la philosophie, et aussi de ce que l'on appelle l'histoire littéraire. »[55]

Au final la Renaissance permet, pour les disciplines scientifiques de la matière, la création de disciplines et d'épistémologies distinctes mais réunies par la scientificité, elle-même permise par les mathématiques, car, selon l'expression de Pascal Brioist : « la mathématisation d’une pratique conduit à lui donner le titre spécifique de science »[56]. Michel Blay voit ainsi dans les débats autour de concepts clés, comme ceux d'absolu ou de mouvement, de temps et d'espace, les éléments d'une science classique.

Les « Lumières » et les grands systèmes scientifiques

Au XVIIe siècle, la « révolution scientifique »[57] est permise par la mathématisation de la science. Les universités occidentales avaient commencé à apparaître au XIe siècle, mais ce n'est qu'au cours du XVIIe siècle qu'apparaissent les autres institutions scientifiques, notamment l'Accademia dei Lincei, fondée en 1603 (ancêtre de l'Académie pontificale des sciences), les académies des sciences, les sociétés savantes. Les sciences naturelles et la médecine surtout se développèrent durant cette période[58].

L'Encyclopédie

Un second changement important dans le mouvement des Lumières par rapport au siècle précédent trouve son origine en France, avec les Encyclopédistes. Ce mouvement intellectuel défend l’idée qu’il existe une architecture scientifique et morale du savoir. Le philosophe Denis Diderot et le mathématicien d’Alembert publient en 1751 l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qui permet de faire le point sur l'état du savoir de l'époque. L'Encyclopédie devient ainsi un hymne au progrès scientifique[note 32].

Avec l'Encyclopédie naît également la conception classique que la science doit son apparition à la découverte de la méthode expérimentale. Jean le Rond D'Alembert explique ainsi, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie (1759) que :

« Ce n'est point par des hypothèses vagues et arbitraires que nous pouvons espérer de connaître la nature, c'est (...) par l'art de réduire autant qu'il sera possible, un grand nombre de phénomènes à un seul qui puisse en être regardé comme le principe (...). Cette réduction constitue le véritable esprit systématique, qu'il faut bien se garder de prendre pour l'esprit de système[59] »

Rationalisme et science moderne

Article détaillé : Rationalisme.La période dite des Lumières initia la montée du courant rationaliste, provenant de René Descartes puis des philosophes anglais, comme Thomas Hobbes et David Hume, qui adoptèrent une démarche empirique[note 33], mettant l’accent sur les sens et l’expérience dans l’acquisition des connaissances, au détriment de la raison pure. Des penseurs, également scientifiques (comme Gottfried Wilhelm von Leibniz, qui développa les mathématiques et le calcul infinitésimal, ou Emmanuel Kant, le baron d'Holbach, dans son Système de la nature, dans lequel il soutient l’athéisme contre toute conception religieuse ou déiste, le matérialisme et le fatalisme c'est-à-dire le déterminisme scientifique, ou encore Pierre Bayle avec ses Pensées diverses sur la comète[note 34]) firent de la Raison (avec une majuscule) un culte au progrès et au développement social. Les découvertes d'Isaac Newton, sa capacité à confronter et à assembler les preuves axiomatiques et les observations physiques en un système cohérent donnèrent le ton de tout ce qui allait suivre son exemplaire Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En énonçant en effet la théorie de la gravitation universelle, Newton inaugura l'idée d'une science comme discours tendant à expliquer le monde, considéré comme rationnel car ordonné par des lois reproductibles.

L'avènement du sujet pensant, en tant qu'individu qui peut décider par son raisonnement propre et non plus sous le seul joug des us et coutumes, avec John Locke, permet la naissance des sciences humaines, comme l'économie, la démographie, la géographie ou encore la psychologie.

Naissance des grandes disciplines scientifiques

La majorité des disciplines majeures de la science se consolident, dans leurs épistémologies et leurs méthodes, au XVIIIe siècle. La botanique apparaît avec Carl von Linné qui publie en 1753 Species plantarum, point du départ du système du binôme linnéen et de la nomenclature botanique[note 35]. La chimie naît par ailleurs avec Antoine Laurent de Lavoisier qui énonce en 1778 la loi de conservation de la matière, identifie et baptise l'oxygène. Les sciences de la terre font aussi leur apparition. Comme discipline, la médecine progresse également avec la constitution des examens cliniques et les premières classification des maladies par William Cullen et François Boissier de Sauvages de Lacroix.

XIXe siècle

La biologie connaît au XIXe siècle de profonds bouleversements avec la naissance de la génétique, suite aux travaux de Gregor Mendel, le développement de la physiologie, l'abandon du vitalisme suite à la synthèse de l'urée qui démontre que les composés organiques obéissent aux mêmes lois physico-chimique que les composés inorganiques. L'opposition entre science et religion se renforce avec la parution de L'Origine des espèces en 1859 de Charles Darwin. Les sciences humaines naissent, la sociologie avec Auguste Comte, la psychologie avec Charcot et Wilhelm Maximilian Wundt.

Claude Bernard et la méthode expérimentale

Claude Bernard (1813-1878) est un médecin et physiologiste, connu pour l'étude du syndrome de Claude Bernard-Horner. Il est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale[note 36]. Il rédige la première méthode expérimentale, considérée comme le modèle à suivre de la pratique scientifique. Il énonce ainsi les axiomes de la méthode médicale dans son Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865) et en premier lieu l'idée que l'observation doit réfuter ou valider la théorie :

« La théorie est l’hypothèse vérifiée après qu’elle a été soumise au contrôle du raisonnement et de la critique. Une théorie, pour rester bonne, doit toujours se modifier avec le progrès de la science et demeurer constamment soumise à la vérification et la critique des faits nouveaux qui apparaissent. Si l’on considérait une théorie comme parfaite, et si on cessait de la vérifier par l’expérience scientifique, elle deviendrait une doctrine[60] »

.

Révolution Industrielle

Article détaillé : Révolution industrielle.Les Première et Seconde Révolutions Industrielles sont marquées par de profonds bouleversements économiques et sociaux, permis par les innovations et découvertes scientifiques et techniques. La vapeur puis l'électricité comptent parmi ces progrès notables qui ont permis l'amélioration des transports et de la production. Les instruments scientifiques sont plus nombreux et plus sûrs, tels le microscope (à l'aide duquel Louis Pasteur découvre les microbes) ou le télescope se perfectionnent. La physique acquiert ses principales lois, notamment avec James Clerk Maxwell qui, énonce les principes de la théorie cinétique des gaz ainsi que l'équation d'onde fondant l'électromagnétisme. Ces deux découvertes permirent d'importants travaux ultérieurs notamment en relativité restreinte et en mécanique quantique. Il esquisse ainsi les fondements des sciences du XXe siècle, notamment les principes de la physique des particules, à propos de la nature de la lumière.

Une science « post-industrielle »

Tout comme le XIXe siècle, le XXe siècle connaît une accélération importante des découvertes scientifiques. On note l'amélioration de la précision des instruments, qui eux-mêmes reposent sur les avancées les plus récentes de la science ; l'informatique qui se développe à partir des années 1950 et permet un meilleur traitement d'une masse d'informations toujours plus importante et aboutit à révolutionner la pratique de la recherche, est un de ces instruments.

Les échanges internationaux des connaissances scientifiques sont de plus en plus rapides et faciles (ce qui se traduit par des enjeux linguistiques) ; toutefois, les découvertes les plus connues du XXe siècle précèdent la véritable mondialisation et l'uniformisation linguistique des publications scientifiques. En 1971 la firme Intel met au point le premier micro-processeur et en 1976 Apple commercialise le premier ordinateur de bureau. Dans La Société post-industrielle. Naissance d'une société d'Alain Touraine, le sociologue présente les caractéristique d'une science au service de l'économie et de la prospérité matérielle.

Complexification des sciences

De « révolutions scientifiques »[61] en révolutions scientifiques, la science vit ses disciplines se spécialiser. La complexification des sciences explosa au XXe siècle, conjointement à la multiplication des champs d'étude. Parallèlement, les sciences viennent à se rapprocher voire à travailler ensemble. C'est ainsi que, par exemple, la biologie fait appel à la chimie et à la physique, tandis que cette dernière utilise l'astronomie pour confirmer ou infirmer ses théories (c'est l'astrophysique). Les mathématiques deviennent le « langage » commun des sciences ; les applications étant multiples. Le cas de la biologie est exemplaire. Elle s'est divisée en effet en de nombreuses branches : en biologie moléculaire, biochimie, biologie génétique, agrobiologie, etc.

L'informatique, l'innovation majeure du XXe siècle, a apporté une précieuse assistance aux travaux de recherche.

L'informatique, l'innovation majeure du XXe siècle, a apporté une précieuse assistance aux travaux de recherche.

La somme des connaissances devient telle qu'il est impossible pour un scientifique de connaître parfaitement plusieurs branches de la science. C'est ainsi qu'ils se spécialisent de plus en plus et pour contrebalancer cela, le travail en équipe devient la norme. Cette complexification rend la science de plus en plus abstraite pour ceux qui ne participent pas aux découvertes scientifiques, en dépit de programmes nationaux et internationaux (sous l'égide de l'ONU, avec l'UNESCO - pour United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) de vulgarisation des savoirs.

Développement des sciences humaines

Le siècle est également marqué par le développement des sciences humaines[62]. Institutionnalisées dans la séparation que l'université française fait entre les facultés de sciences et médecine d'une part, et celles de lettres, droit et sciences humaines d'autre part, les sciences humaines comportent de nombreuses disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, l'histoire, la psychologie, la biologie, la linguistique, la morale, l'archéologie, l'économie entre autres.

Les sciences cognitives proposent un modèle expliquant les facultés mentales ainsi que le comportement humain. La psychanalyse et les autres pratiques thérapeutiques naissent des grands courants théoriques.

Éthique et science : l'avenir de la science au XXIe siècle

Le XXIe siècle est caractérisé par une accélération des découvertes de pointe, comme la nanotechnologie. Par ailleurs, au sein des sciences naturelles, la génétique promet des changements sociaux ou biologiques sans précédents. L'informatique est par ailleurs à la fois une science et un instrument de recherche puisque la simulation informatique permet d'expérimenter des modèles toujours plus complexes et gourmands en termes de puissance de calcul. La science se démocratise d'une part : des projets internationaux voient le jour (lutte contre le SIDA et le cancer, programme SETI, astronomie, détecteurs de particules etc.) ; d'autre part la vulgarisation scientifique permet de faire accéder toujours plus de personnes au raisonnement et à la curiosité scientifique.

L'éthique devient une notion concomitante à celle de science. Les nanotechnologies et la génétique surtout posent les problèmes de société futurs, à savoir, respectivement, les dangers des innovations pour la santé, et la manipulation du patrimoine héréditaire de l'homme. Les pays avancés technologiquement créent ainsi des organes institutionnels chargé d'examiner le bien-fondé des applications scientifiques. Par exemple, des lois bioéthiques se mettent en place à travers le monde, mais pas partout de la même manière, étant très liées aux droits locaux. En France, le Comité Consultatif National d'Éthique est chargé de donner un cadre légal aux découvertes scientifiques[note 37].

Classification des sciences

On distingue les sciences humaines et sociales des sciences de la nature. Les premières, comme la sociologie, portent sur l'étude des phénomènes liés à l'action humaine, les secondes, comme la physique, portent sur l'étude des phénomènes naturels. Plus récemment, quelques auteurs, comme Herbert Simon[note 38], ont évoqué l'apparition d'une catégorie intermédiaire, celle des sciences de l'artificiel, qui portent sur l'étude de systèmes créés par l'homme - artificiels - mais qui présentent un comportement indépendant ou relativement de l'action humaine. Il s'agit par exemple des sciences de l'ingénieur. On peut également distinguer les sciences empiriques, qui portent sur l'étude des phénomènes accessibles par l'observation et l'expérimentation, des sciences logico-formelles, comme la logique ou les mathématiques, qui portent sur des entités purement abstraites. Une autre manière de catégoriser les sciences consiste à distinguer les sciences fondamentales, dont le but premier est de produire des connaissances, des sciences appliquées, qui visent avant tout à appliquer ces connaissances à la résolution de problèmes concrets. D'autres catégorisations existent, notamment la notion de science exacte ou de science dure. Ces dernières catégorisations, bien que très courantes, sont beaucoup plus discutables que les autres, car elles sont porteuses d'un jugement (certaines sciences seraient plus exactes que d'autres, certaines sciences seraient « molles », c'est-à-dire sans véritable consistance, ...). Il existe aussi une Classification des sciences en poupées russes.

De manière générale, aucune catégorisation n'est complètement exacte ni entièrement justifiable, et les zones épistémologiques entre elles demeurent floues[note 39]. Pour Robert Nadeau : « on reconnaît généralement qu’on peut classer [les sciences] selon leur objet (...), selon leur méthode (...), et selon leur but »[63].

Sciences fondamentales et appliquées

Articles détaillés : Science fondamentale et Sciences appliquées.Les « sciences fondamentales » visent prioritairement l'acquisition de connaissances nouvelles. Cette classification première repose sur la notion d'utilité : certaines sciences produisent des connaissances en sorte d’agir sur le monde (les sciences appliquées), c’est-à-dire dans la perspective d’un objectif pratique, tandis que d'autres (les sciences fondamentales) visent prioritairement l’acquisition de connaissances nouvelles abstraites. Néanmoins, cette limite est floue. Les mathématiques, la physique ou la biologie peuvent ainsi aussi bien être fondamentales qu'appliquées, selon le contexte. Les sciences appliquées (qu'il ne faut pas confondre avec la technique en tant qu'application de connaissances empiriques) produisent des connaissances en sorte d'agir sur le monde, c'est-à-dire dans la perspective d'un objectif pratique, économique ou industriel.

Certaines disciplines restent cependant plus ancrées dans un domaine que dans un autre. La cosmologie est par exemple une science exclusivement fondamentale. L'astronomie est également une discipline qui relève dans une grande mesure de la science fondamentale. La médecine, la pédagogie ou l'ingénierie sont au contraire des sciences essentiellement appliquées (mais pas exclusivement). Sciences appliquées et sciences fondamentales ne sont pas cloisonnées. Les découvertes issues de la science fondamentale trouvent des fins utiles (exemple : le laser et son application au son numérique sur CD-ROM). De même, certains problèmes techniques mènent parfois à de nouvelles découvertes en science fondamentale. Ainsi, les laboratoires de recherche et les chercheurs peuvent faire parallèlement de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. Par ailleurs, la recherche en sciences fondamentales utilise les technologies issues de la science appliquée, comme la microscopie, les possibilités de calcul des ordinateurs par la simulation numérique, par exemple.

Par ailleurs, les mathématiques sont souvent considérées comme autre chose qu'une science, en partie parce que la vérité mathématique n'a rien à voir avec la vérité des autres sciences. L'objet des mathématiques est en effet interne à cette discipline. Ainsi, sur cette base, les mathématiques appliquées souvent perçus davantage comme une branche mathématique au service d'autres sciences (comme le démontrent les travaux du mathématicien Jacques-Louis Lions qui explique : « Ce que j'aime dans les mathématiques appliquées, c'est qu'elles ont pour ambition de donner du monde des systèmes une représentation qui permette de comprendre et d'agir ») seraient bien plutôt sans finalité pratique. A contrario, les mathématiques possèdent un nombre important de branches, d'abord abstraites, s'étant développées au contact avec d'autres disciplines comme les statistiques, la théorie des jeux, la logique combinatoire, la théorie de l'information, la théorie des graphes entre autres exemples, autant de branches qui ne sont pas catalogués dans les mathématiques appliquées mais qui pourtant irriguent d'autres branches scientifiques.

Sciences nomothétiques et idiographiques

Un classement des sciences peut s'appuyer sur les méthodes mise en œuvre. Une première distinction de cet ordre peut être faite entre les sciences nomothétiques et les sciences idiographiques :

- les sciences nomothétiques cherchent à établir des lois générales pour des phénomènes susceptibles de se reproduire. On y retrouve la physique et la biologie, mais également des sciences humaines ou sociales comme l'économie, la psychologie ou même la sociologie.

- les sciences idiographiques s'occupent au contraire du singulier, de l'unique, du non récurrent. L'exemple de l'histoire montre qu'il n'est pas absurde de considérer que le singulier peut être justiciable d'une approche scientifique.

C'est à Wilhelm Windelband, philosophe allemande du XIXe siècle que l'on doit la première ébauche de cette distinction, la réflexion de Windelband portant sur la nature des sciences sociales. Dans son Histoire et science de la nature (1894), il soutient que l'opposition entre sciences de la nature et de l'esprit repose sur une distinction de méthode et de « formes d'objectivation »[64].

Sciences empiriques et logico-formelles

Articles détaillés : Science empirique et Science formelle.Une catégorisation a été proposé par l'épistémologie, distinguant les « sciences empiriques » et les « sciences logico-formelles ». Leur point commun reste les mathématiques et leur usage dans les disciplines liées ; cependant, selon les mots de Gilles-Gaston Granger, « la réalité n'est pas aussi simple. Car, d'une part, c'est souvent à propos de questions posées par l'observation empirique que des concepts mathématiques ont été dégagés ; d'autre part, si la mathématique n'est pas une science de la nature, elle n'en a pas moins de véritables objets »[65]. Selon Léna Soler, dans son Introduction à l’épistémologie, distingue d’une part les sciences formelles des sciences empiriques, d’autre part les sciences de la natures des sciences humaines et sociale[66].

- les sciences dites empiriques portent sur le monde empiriquement accessible, sensible (accessible par les sens donc). Elles regroupent : les sciences de la nature, qui ont pour objet d'étude les phénomènes naturels ; les sciences humaines, qui ont pour objet d'étude l'Homme et ses comportements individuels et collectifs, passés et présents;

- de leur côté, les sciences logico-formelles (ou sciences formelles) explorent par la déduction, selon des règles de formation et de démonstration, des systèmes axiomatiques. Il s'agit par exemple des mathématiques ou de la logique[note 40]

Sciences de la nature et sciences humaines et sociales

Articles détaillés : Sciences de la nature et Sciences humaines et sociales.Selon Gilles-Gaston Granger, il existe une autre sorte d'opposition épistémologique, distinguant d'une part les sciences de la nature, qui ont des objets émanant du monde sensible, mesurables et classables ; d'autre part les sciences de l'homme aussi dites sciences humaines, pour lesquelles l'objet est abstrait. Gilles-Gaston Granger récuse par ailleurs de faire de l'étude du phénomène humain une science proprement dite[67].

- les sciences humaines et sociales sont celles qui ont pour objet d'étude les hommes, les sociétés, leur histoire, leurs cultures, leurs réalisations et leurs comportements ;

- les sciences de la nature, ou sciences naturelles (« Natural science » en anglais) ont pour objet le monde naturel, la Terre et l'Univers.

L'opposition traditionnelle entre sciences humaines et sciences naturelles repose sur celle entre nature et culture.

Disciplines scientifiques

Article détaillé : Liste des disciplines scientifiques.La sciences peut être organisée en grandes disciplines scientifiques, notamment : mathématiques, chimie, biologie, physique, mécanique, optique, pharmacie, médecine, astronomie, archéologie, économie, sociologie. Les disciplines ne se distinguent pas seulement par leurs méthodes ou leurs objets, mais aussi par leurs institutions : revues, sociétés savantes, chaires d'enseignement, ou même leurs diplômes.

La pratique retient néanmoins trois classements :

- les sciences formelles (ou Sciences logico-formelles) ;

- les sciences naturelles ;

- les sciences humaines et sociales.