- Pierre André de Suffren

-

Pour les articles homonymes, voir Suffren.

Pour les articles homonymes, voir Suffren.Pierre André de Suffren, dit « le bailli de Suffren », également connu sous le nom de « Suffren de Saint-Tropez », né le 17 juillet 1729 au château de Saint-Cannat, près d’Aix-en-Provence et mort le 8 décembre 1788 à Paris, était un vice-amiral français, bailli et commandeur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Suffren est à l’étranger le plus connu des marins français. Pour les auteurs anglo-saxons, Suffren est pratiquement le seul amiral français digne de figurer parmi les plus grands marins. De son vivant déjà, Suffren fait l’admiration de ses confrères anglais qui finissent par le surnommer « l’amiral Satan ». Clerk of Eldin, penseur naval britannique de la fin du XVIIIe siècle, vante son « mérite, sa bravoure, ses talents militaires » pour bâtir des théories navales dont se serait inspiré Nelson[1]. À la fin du XIXe siècle, Mahan, le principal stratège américain fait de lui un éloge appuyé. En 1942, l’amiral King, alors à la tête de la marine américaine, dresse la liste des cinq plus fameux amiraux du passé. Il nomme John Jervis, Horatio Nelson, Maarten Tromp, Suffren et David Farragut. Selon lui, Suffren possédait « l’art de tirer le meilleur parti des moyens disponibles accompagné d’un instinct de l’offensive et de la volonté de la mener à bien »[2].

En France, le jugement le plus célèbre est celui de Napoléon : « Oh ! pourquoi cet homme [Suffren] n’a-t-il pas vécu jusqu’à moi, ou pourquoi n’en ai-je pas trouvé un de sa trempe, j’en eusse fait notre Nelson, et les affaires eussent pris une autre tournure, mais j’ai passé tout mon temps à chercher l’homme de la marine sans avoir pu le rencontrer... ». Ces paroles, de nombreuses fois citées, nous sont rapportées par Emmanuel de Las Cases dans le Mémorial de Sainte-Hélène. Elles témoignent de l’immense prestige dont jouissait le héros de la campagne des Indes et des regrets de Napoléon. Pourtant, Suffren a toujours fait en France l’objet de commentaires contrastés. Le même Las Cases se fait l’écho des nombreux officiers de marine qui détestaient Suffren et surnommaient ce dernier le « gros calfat »[3] en raison de son physique, mais aussi de son comportement[4].

Au début du XXe siècle, l’amiral Raoul Castex, le principal stratège maritime français lui rend un hommage appuyé en parlant de « l’un des trois noms immortels qui jalonnent la marine à voile » avec Michiel de Ruyter et Horatio Nelson[5]. Mais tous les officiers historiens ne partagent pas cet avis. En 1996, l’amiral François Caron qui étudie les campagnes du bailli lâche contre lui une bordée de boulets rouges en concluant que « si le chevalier de Suffren manifesta un indiscutable courage, eut un coup d’œil tactique incomparable, son action, tous bilans faits, reste d’une grande banalité et est très décevante ». L'engouement de certains à son égard, estimant François Caron, n'étant pas justifié au vu de ses résultats réels[6]. Un jugement très sévère vis-à-vis de celui qui a donné son nom depuis la Révolution à sept vaisseaux de la marine française[7].

Plus de deux cents ans après sa mort, le célèbre bailli reste donc un sujet d’étude et de polémique pour les historiens. C’est d’ailleurs le marin français sur lequel ont été publiées le plus de biographies et d’articles. Au-delà des commentaires sur la portée de ses campagnes, on fait le constat d’une vie particulièrement remplie et mouvementée. Suffren traverse trois guerres navales franco-anglaises au milieu de ce très long conflit que certains historiens appellent aujourd’hui la « Seconde Guerre de Cent Ans » (1689–1815). La troisième — la plus commentée — lui apporte la gloire. Les deux premières — souvent négligées par les biographes — lui permettent de mener une double carrière en gravissant peu à peu tous les échelons de la Marine royale et ceux de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

La maison de Suffren

La lente ascension d’une famille provençale

Pierre-André de Suffren nait le 17 juillet 1729 au château de Saint-Cannat en Provence, entre Salon et Aix. Pierre-André est le douzième des quatorze enfants de Paul de Suffren et Hiéronyme de Bruny (sept garçons et sept filles, dont neuf parviendront à l’âge adulte). C’est une famille dont l’ascension sociale a été continue depuis le XVIe siècle. Dans la fratrie du futur amiral, les quatre garçons seront, officier général de l’armée de terre pour l’aîné, évêque pour le deuxième, et bailli de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem pour les deux derniers. Deux des filles se marieront avec des gentilshommes provençaux et deux autres entreront au couvent[8].

C’est dans la ville de Salon, au XVe siècle, qu’on trouve mention pour la première fois de la famille des « Suffrendi ». Elle serait originaire, d’après la tradition, d’Italie où elle aurait fui les guerres entre les guelfes et les gibelins. Il semble cependant que l’hypothèse d’une famille locale soit plus crédible. L’étude des patronymes locaux et de la religiosité médiévale nous montre que Suffren est le nom de deux saints provençaux très populaires, l’un à Marseille, fêté le 13 décembre, et l’autre à Carpentras, où il est fêté le 27 novembre[9]. Suffren est un prénom relativement répandu au XIVe – XVe siècle, avant de devenir, selon un processus assez classique le patronyme de plusieurs familles provençales[10]. Le subterfuge qui consiste à se donner une lointaine descendance italienne n'est d'ailleurs pas propre aux Suffren, puisqu'on le trouve chez nombre de familles provençales aspirantes à la noblesse. Toutes se disent venues de Gênes ou de Florence lors des guerres civiles italiennes, et toutes déclarent avoir « perdu leurs archives » (et pour cause) au cours des « malheurs des temps », ou encore « lors des troubles de la Ligue. »[11] Il s'agit bien sûr de vanités destinées à se glisser dans la noblesse, en attendant que le roi de France accorde d'authentiques lettres d'anoblissement.

La Provence compte aussi une forte communauté juive qui a traversé tout le moyen Âge, mais dont une petite partie s’est convertie au christianisme, condition d’ailleurs souvent nécessaire pour les familles hébraïques aisées désirant accéder à de hautes responsabilités. C’est ainsi que toute une partie de la noblesse de robe provençale est d’origine juive, comme semble-t-il la famille Suffren. Lors de leur conversion au christianisme, ces familles adoptaient souvent comme patronyme le nom du saint choisi pour le baptême de leur premier converti, ou bien encore le nom du saint patron de l’église dans laquelle le baptême avait lieu. La cathédrale de Carpentras, dédiée à saint Suffren a sans doute joué ce rôle dans une ville où la communauté juive a toujours été importante[11].

Quoi qu’il en soit, la filiation la plus ancienne, connue et prouvée du bailli remonte à Hugon de Suffren, qui occupe à l’Hôtel de ville de Salon-de-Provence la charge de trésorier en 1528 et 1529[12]. Son fils, Jean, est deuxième consul de Salon en 1539, capitaine en 1542 et obtient en 1557 des lettres patentes d’anoblissement pour les bons services qu’il a rendu en temps de guerre « par terre et par mer et autrement »[13]. C’est donc le premier noble de la lignée. Ses successeurs abandonnent pendant quelques générations la carrière militaire pour la vocation juridique ou religieuse. Antoine, son fils, devient conseiller au parlement de Provence, et ferme partisan d’Henri IV pendant les guerres de religion. Son demi-frère, Jean, entré en religion est un jésuite célèbre pour ses talents de prédicateur et qui devient confesseur de Marie de Médicis (puis de Louis XIII pour une brève période). La troisième génération noble compte deux frères qui vont faire souche : Palamède (1576–1623), qui aura une nombreuse descendance (elle s’éteindra en 1974), et Jean-Baptiste de Suffren (1582–1647), le cadet de Palamède, fondateur de la branche dont sera issue le bailli.

Jean-Baptiste de Suffren poursuit la carrière juridique familiale en devenant docteur en droit, juge de la ville de Salon et avocat à la cour. L’ascension sociale se poursuit aussi : les Suffren obtiennent le droit de rendre la basse justice dans leurs domaines[14]. Louis (?–1695), le fils de Jean-Baptiste, est premier consul de Salon en 1648 puis conseiller au Parlement de Provence. Son fils, Joseph (1651–1737), le grand-père du bailli, succède à son père dans sa charge de conseiller au parlement, dont il devient le doyen. Joseph élève encore sa famille en ayant recours — stratégie là aussi très classique — au mariage, en épousant Geneviève de Castellane, issue de la vieille noblesse immémoriale et chevaleresque. La mariée apporte en dot les seigneuries de La Môle et de Saint-Tropez. Les Suffren renouent donc avec l’épée et vont pouvoir faire entrer leurs garçons dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, privilège hautement nobiliaire en Provence (nous y reviendrons plus loin).

Paul de Suffren (1679–1756), fils ainé de Joseph et père du bailli, est maire-consul de Salon en 1713 et premier consul d’Aix en 1725. Il exerce aussi à Nice la fonction de procureur général au sénat, la principale cour de justice du comté. Comme son père, il contracte un habile mariage, célébré à Marseille en 1711. La mariée, Hiéronyme de Bruny complète la noblesse des Suffren en y apportant la fortune. Jean-Baptiste de Bruny (1665–1723), père de la mariée, grand-père maternel du bailli, passe pour l’homme le plus riche de Marseille. C’est un touche à tout qui a fait fortune dans le commerce maritime en étant à la fois importateur et exportateur, armateur fréteur, assureur maritime et banquier[15]. Déjà anobli par l’achat de l’une des 300 très coûteuses charges de secrétaire du roi, il a fait en 1715 l’acquisition de la seigneurie de Saint-Cannat, puis en 1719 de la baronnie de la Tour-d’Aigues, et enfin de la terre et du château de Lourmarin. Lorsqu’il meut en 1723, le grand-père maternel du bailli laisse une fortune estimée à 2 243 000 livres. Hiéronyme hérite de la terre de Saint-Cannat et d’une somme de 186 000 livres. Fort de cette fortune, Paul de Suffren fait élever en marquisat la propriété de sa femme, lettres d’érection signées en 1725 par Louis XV à Fontainebleau[16]. Le titre de marquis de Saint-Cannat ne sera cependant guère porté par la famille, ses détenteurs lui préférant celui de marquis de Saint-Tropez qui devait sans doute mieux sonner aux oreilles des contemporains.

Une enfance sur laquelle on sait peu de choses

C’est sur les barques des pêcheurs de Saint-Tropez que le jeune Pierre-André est initié à la navigation. (Dessin de N. Ozanne)

C’est sur les barques des pêcheurs de Saint-Tropez que le jeune Pierre-André est initié à la navigation. (Dessin de N. Ozanne)

Sur l’enfance de Pierre-André, passée pour l’essentiel à Saint-Cannat, mais sans doute aussi dans les autres résidences familiales, au château de Richebois (à 4 km de Salon) et à Aix-en-Provence (dans l’Hôtel particulier, cours Mirabeau), on dispose de peu d’éléments. On ne sait rien des relations entre les parents de Pierre-André et leurs très nombreux enfants, sachant que l’usage, dans la noblesse, veut que les nouveau-nés soient confiés à une nourrice qui les élève parfois pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, les parents ont d’autres enfants et s’occupent des aînés lorsqu’ils reviennent sous le toit familial. Suffren se montre très attaché à sa nourrice qu’il appelle Babeou[17] et à qui il rend une ultime visite en 1784, au sommet de sa gloire, à son retour des Indes. Les naissances s’étalent sur une vingtaine d’années. Pierre-André, le douzième à venir au monde sur les quatorze enfants de la fratrie, n’est pas élevé avec ses ainés qu’il ne connaîtra guère, à commencer par son premier frère, destiné par son père à faire une carrière dans l’armée de terre. Il a sans doute peu cohabité aussi avec Louis-Jérôme, de huit ans sont aîné, et qui quitte tôt la maison pour l’Église (il deviendra évêque de Sisteron)[18]. Sa sœur ainée, Marie-Geneviève, née en 1713, épouse le baron de Vitrolles alors qu’il n’a que quatre ans. C’est avec Élisabeth-Dorothée, de un an son aînée, et avec Paul-Julien, de un an son cadet, que Pierre-André passe l’essentiel de son enfance. Pierre-André semble avoir été très attaché à sa famille et montrera une réelle affection pour ses frères et sœurs, ainsi que plus tard pour ses neveux (dont deux serviront sous ses ordres) et nièces.

Les deux frères sont associés très tôt semble-t-il par leurs parents pour partager l’engagement dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il s’agit là d’une pure stratégie familiale. Les aînés étant « casés », pour reprendre une expression actuelle, les derniers nés sont — comme souvent à cette époque dans la noblesse —&nbps;destinés à l’Église pour ne pas avoir à disperser l’héritage par le mariage. Dans le cas des deux frères, l’entrée dans l’Ordre permet de combiner l’épée et la religion, puisque les chevaliers doivent faire vœux de célibat et de pauvreté. Il n’y a donc au départ aucun choix personnel du jeune Suffren pour la carrière navale, même si la vocation et le talent de Pierre-André vont se révéler peu à peu. Il semble par ailleurs que le jeune homme ait connu la mer assez tôt, à bord des bateaux de pêche de Saint-Tropez où il a fait l’apprentissage des premières manœuvres et des jurons habituels de la profession qu’il va conserver toute sa vie[19].

On ne sait pas quelles études a suivi le jeune homme. Il est possible, comme il était d’usage dans les familles fortunées, qu’il ait eu un précepteur dans sa tendre enfance, avant de passer au collège. Seule sa présence au collège des Jésuites de Toulon est attestée en 1743, au moment de son entrée dans la marine[20]. On constatera par la suite que Suffren a des goûts littéraires, avec un fort intérêt pour l’histoire, une réelle sensibilité artistique, notamment pour la musique et pour les arts plastiques, ce qui semble prouver une éducation de qualité. Éducation qui n’empêche pas Pierre-André de parler avec un terrible accent provençal qu’il gardera toute sa vie[21]. Le jeune homme devait se présenter sans doute sous le nom de « Suffreing », ce qui correspond d'ailleurs à la continuité de prononciation dans la Marine nationale où l'on a toujours dit « Suffrin », et non « Suffrène » à la façon parisienne, comme on l'entend souvent. Pierre-André est inscrit à l’école des gardes de la marine le 30 octobre 1743. Il a 14 ans et 3 mois. Il va passer peu de temps sur les bancs de la compagnie des gardes. La guerre, qui reprend entre la France et l’Angleterre va le mettre rapidement à l’école du feu.

Les premiers combats pendant la guerre de Succession d’Autriche (1740–1748)

Louis XV, contrairement à une légende tenace, ne se désintéresse pas des questions navales, mais il privilégie une politique de paix avec l’Angleterre.

Louis XV, contrairement à une légende tenace, ne se désintéresse pas des questions navales, mais il privilégie une politique de paix avec l’Angleterre.

Portrait de Louis XV en buste par Quentin de La Tour. Paris, Musée du LouvreLa rivalité navale et coloniale franco-anglaise, en sommeil depuis la mort de Louis XIV reprenait forme au tournant des années 1740. Il est vrai que l’empire colonial français, étendu du Canada aux Antilles (Saint-Domingue) en passant par la Louisiane, les comptoirs africains et l’essentiel de l’Inde du sud (le Dekkan) jouissait d’une grande prospérité qui exaspérait les Anglais[22]. Les marchands londoniens ne cessaient de se plaindre et les rapports entre les deux capitales se dégradaient, d’autant que l’Angleterre était en guerre avec l’Espagne depuis 1739[23], ce qui mettait Versailles dans l’embarras car les couronnes françaises et espagnoles étaient cousines (un petit-fils de Louis XIV, Philippe V d’Espagne régnait à Madrid depuis 1700). Une flotte espagnole trouvait refuge à Toulon, poursuivie par la Royal Navy. De plus en plus inquiets, le gouvernement de Louis XV décidait de déployer deux grandes escadres aux Antilles et reprenaient la tactique habituelle du soutien au prétendant Charles Édouard Stuart : aider ce dernier à reconquérir la couronne perdue par son aïeul en 1688. De plus en plus nerveuse, la Royal Navy canonnait régulièrement des vaisseaux français en faisant mine de croire qu'ils étaient espagnols. On préparait une armée et une flotte pour débarquer en Angleterre alors que la guerre n’était pas même déclarée[24].

Les enjeux de cette nouvelle guerre navale franco-anglaise sont considérables. Côté anglais on est déterminé à briser l’expansion maritime et coloniale de la France. La Royal Navy dont les effectifs sont très supérieurs[25] à ceux de la marine française doit rapidement surclasser les escadres françaises, assurer le blocus des ports militaires et commerciaux, et pour finir s’emparer des possessions coloniales françaises[26]. Côté français, contrairement à une légende tenace, Louis XV ne se désintéresse pas des affaires maritimes, mais on est conscient à Versailles que l’on a tout à perdre dans des grandes batailles navales d’escadres où les Anglais auraient toujours l’avantage numérique. Maurepas, avec l’accord de son souverain décide donc d’utiliser les vaisseaux à une tâche précise, la conquête d’une île ou d’un port, et la protection des convois[27]. Ce dernier point est très important. Il s’agit de protéger les nombreux navires de commerce français qui croisent entre les « isles » et les ports de l’Atlantique en organisant de grands convois escortés par des frégates ou des vaisseaux de premier rang. C’est dans ce contexte que le jeune Pierre-André va faire l’apprentissage de ses premiers combats navals, huit mois après avoir fait ses classes à Toulon puis Brest[28].

La bataille du cap Sicié, un baptême du feu à quinze ans

La bataille du cap Sicié (22 février 1744), vue par l’illustrateur espagnol Diego De Mesa. Ce combat, appelé « bataille de Toulon » par les Anglais et les Espagnols, voit le premier engagement naval de Suffren. Il n’a pas encore 15 ans.

La bataille du cap Sicié (22 février 1744), vue par l’illustrateur espagnol Diego De Mesa. Ce combat, appelé « bataille de Toulon » par les Anglais et les Espagnols, voit le premier engagement naval de Suffren. Il n’a pas encore 15 ans.

L’escadre espagnole de Don Juan José Navarro, destinée à transporter à Gènes un corps expéditionnaire restait réfugiée depuis 1742 à Toulon. C’était une situation humiliante pour le roi d’Espagne, mais aussi pour la France, dont le grand port de guerre de Méditerranée subissait le blocus anglais depuis deux ans à partir des îles d’Hyères où la Navy s'était installée. Il n’était plus possible de reculer.

Le gouvernement français décide donc de fournir à son allié la protection d’une escadre pour forcer le blocus et lui permettre de regagner Barcelone. Suffren se retrouve embarqué sur le Solide, un vaisseau de 64 canons déjà ancien puisque lancé en 1722. Après trente années de paix il est difficile de réunir les équipages et de retrouver un minimum de discipline. Une forte pagaille règne dans le port, au dire même de l’intendant de marine, M. de Villeblanche. C’est le vénérable lieutenant général Court La Bruyère, 77 ans, qui se retrouve aux commandes des seize vaisseaux français alors qu’il n’a plus navigué depuis 1715[29]. L’historien ne peut que s’interroger sur un tel choix, mais il remarque que du côté de la Royal Navy ce n’est guère mieux. Même si le vice-amiral Thomas Matthew (en) est un peu plus jeune (68 ans), la Navy est aussi en crise. Enferrée depuis 1739 dans cette guerre contre l’Espagne qu’elle ne parvient pas à gagner, le moral et la discipline sont au plus bas[30]. Quant à la marine espagnole, elle manque cruellement de personnel. Madrid a bien tenté de faire venir 2 000 soldats d’Espagne par voie de terre pour renforcer son escadre, mais 1 000 d’entre eux ont déserté en cours de route.

Quoi qu’il en soit, après plusieurs exercices d’entrainement dans la rade, l’escadre combinée sort de Toulon, les Français occupant l’avant-garde et le centre (où se trouve intégré le Solide), les Espagnols en arrière-garde. Les Français, qui ne sont toujours pas en guerre avec l’Angleterre, ont pour consigne de ne pas tirer les premiers alors que Matthews doit prendre ou détruire les navires espagnols sous escorte française. C’est dans cette situation politico-militaire compliquée que les 28 navires franco-espagnols se retrouvent engagés par les 32 vaisseaux de l’escadre anglaise. Le combat se déroule selon la classique manœuvre de la ligne de file. Matthew, qui a pris l’avantage du vent, remonte la ligne alliée et cherche à concentrer son attaque sur l’arrière garde où se trouvent les Espagnols. Le centre n’est que partiellement engagé dans une canonnade assez lointaine. Le jeune Suffren y connaît son baptême du feu dans les échanges de tir entre le Solide et le Northumberland. Le combat se fixe sur l’affrontement des deux avant-garde, les vaisseaux français se montrant supérieurs en artillerie et en manœuvrabilité. La bataille tourne finalement à l’avantage des franco-espagnols lorsque l’amiral anglais est abandonné par une partie de ses capitaines qui lui désobéissent. Les Espagnols, moins manœuvrant ont perdu un petit navire, le Poder, mais ont pu contenir la Royal Navy qui a trois vaisseaux forts abimés et doit se retirer sur Gibraltar et Port-Mahon pour réparer[31].

Ce combat naval aujourd’hui oublié eut à l’époque un immense retentissement et fut clairement interprété comme une défaite anglaise[32] : deux amiraux et onze commandants anglais allaient passer en conseil de guerre, le blocus était levé et la flotte espagnole regagnait ses ports. Le ministre de la marine, Maurepas y voyait la victoire de sa conception des vaisseaux neufs qu’il avait favorisé pour faire face à la Royal Navy[33]. En Espagne l’évènement fût fêté comme une grande victoire, ce qui n’empêcha pas une violente polémique d’éclater, les Espagnols accusant les Français de leur avoir laissé supporter le plus gros du combat et d’avoir tardé à les secourir[34].

L’escadre française, après avoir escorté les vaisseaux rescapés de don Navarro rentre sans encombre à Toulon. Suffren débarque le 30 juin et passe le mois de juillet en instruction à terre. Ce sera la fin de sa formation théorique. Le 1er août 1744 il embarque à bord du Trident, un 64 canons. Son instruction dans la compagnie des gardes de Toulon a duré en tout moins de quatre mois. Suffren va donc bénéficier d’une formation « à l’anglaise », c’est-à-dire pratique, en mer[35]. Le 15 mars 1744, Louis XV avait enfin déclaré la guerre à l’Angleterre. Le jeune Pierre-André se retrouvait à bonne école pour progresser rapidement dans le conflit franco-anglais qui s’annonçait long et qui n’était pas joué d’avance.

Les premières responsabilités et l’expérience de l’échec (1745)

Jeunes officiers dans leur cabine. Suffren a du mal à se faire obéir lorsqu'il exerce à 16 ans ses premières responsabilités, sur la corvette la Palme.

Jeunes officiers dans leur cabine. Suffren a du mal à se faire obéir lorsqu'il exerce à 16 ans ses premières responsabilités, sur la corvette la Palme.

Suffren découvre la navigation hors de Méditerranée lorsque le Trident passe aux Antilles en l’été 1744. Le navire ne participe à aucun engagement naval. Au retour en 1745, Pierre-André embarque à Brest sur la Palme, une corvette de douze canons. C’est un univers nouveau que découvre le jeune provençal de 16 ans. Il a jusque-là servi sur deux grandes unités avec des états-majors nombreux où il ne figurait qu’au bout du dernier rang. Il n’a pu occuper que des fonctions en sous-ordre, étroitement surveillé par un officier plus ancien. Tout change sur la Palme, petit navire qui n’a que quelques dizaines d’hommes d’équipage, commandé par un simple enseigne de vaisseau, M. de Breugnon. En l’absence de tout autre officier embarqué, Pierre-André se retrouve investi de lourdes responsabilités. Il doit pour la première fois assurer le quart en chef, exercer les fonctions du second, veiller à la bonne tenue matérielle du bâtiment comme au comportement de l’équipage. Rude tâche sur un navire où presque tous les matelots ne parlent qu’en breton, langue que ne comprend pas Suffren.

La mission de la Palme consiste en patrouilles le long des côtes de la Manche pour protéger les pêcheurs et les caboteurs contre les corsaires britanniques. Le 29 décembre 1745, le navire se trouve au large de Calais. La corvette engage le combat contre deux corsaires anglais, mais celui-ci tourne au fiasco. Une large partie de l’équipage refuse d’obéir lorsque l’ordre d’abordage est donné. Les deux corsaires anglais réussissent à s’enfuir en s’emparant au passage d’un petit navire corsaire français.

L’enquête qui suit ne permet pas de désigner les hommes d’équipage qui ont failli et coûte au final son commandement à M. de Breugnon, alors que Suffren doit reconnaitre qu’il n’a pas réussi à se faire obéir[36]. « Le jeune enseigne de vaisseau commandant la corvette et son beaucoup trop jeune second ont été incapable de maîtriser une situation difficile et n’ont pu imposer leur volonté à un équipage qu’ils dirigeaient pourtant depuis trois mois et demi » juge Rémi Monaque[37]. Il ne suffit pas seulement d’être courageux, commander et un art qui s’apprend. Suffren va retenir cette rude leçon et va désormais chercher à établir des relations de confiance avec les équipages. Esprit pratique, Pierre-André va aussi apprendre le breton, comme il apprendra plus tard l’anglais et l’italien.

La dramatique expédition de Louisbourg (1746)

L’Acadie en 1754. En 1745 les Anglais s’emparent de Louisbourg qui défend l’entrée de la Nouvelle France. Suffren participe en 1746 à la dramatique tentative de reprise de la place.

L’Acadie en 1754. En 1745 les Anglais s’emparent de Louisbourg qui défend l’entrée de la Nouvelle France. Suffren participe en 1746 à la dramatique tentative de reprise de la place.

En 1746, Suffren embarque de nouveau sur le Trident (64). Le navire est requis pour faire partie de l’expédition confiée au duc d’Anville en vue de la reprise de Louisbourg. L’année précédente, la grande forteresse chargée de défendre l’entrée du Canada sur l’île du Cap-Breton avait été prise presque sans combat. La place, mal défendue par 1 500 hommes en révolte, s’était laissée surprendre par un débarquement improvisé de 4 000 hommes monté depuis la Nouvelle-Angleterre. C’était une lourde défaite qui ouvrait les portes du Saint-Laurent aux Anglais[38].

Le ministre de la Marine, Maurepas décide aussitôt d’envoyer une puissante escadre reprendre Louisbourg, soit 55 (ou 60) bâtiments portant 3 500 hommes de troupe escortés par 10 vaisseaux, 3 frégates et 3 navires à bombarde, commandés par le duc d’Anville. Le plan, très ambitieux, prévoit aussi de reprendre Port-Royal, l’ancienne capitale de l'Acadie devenue Annapolis, et rien moins que de détruire en représailles la ville de Boston d'où était partie l'attaque l'année précédente.

Mais Brest, qui n’a pas retrouvé le rythme du temps de guerre, a beaucoup de mal à armer cette grande escadre et l'opération va de retard en déconvenues. Le convoi se rassemble lentement à l'île d'Aix au large de Rochefort (à partir du 12 mai) où se déclare une épidémie de typhoïde. Puis il part très tard dans la saison (22 juin) et se traine dans une interminable traversée de l’Atlantique. L’expédition n’arrive que le 12 septembre 1746, retard largement imputable aux navires marchands, puis elle est bousculée par une terrible tempête qui force plusieurs bâtiments, très abimés, à rentrer sur la France. L’expédition tourne finalement à la catastrophe sanitaire. Le scorbut, puis une toxicose liée à la mauvaise qualité des vivres se déclare et décime les équipages : 800 soldats et 1 500 matelots décèdent en quelques jours. D’Anville, emporté par une crise d’apoplexie s’écroule sur le gaillard d’arrière de son navire amiral (le Northumberland). Il est remplacé par M. d’Estourmelles qui tombe à son tour malade, puis tente de se suicider. La Jonquière, qui reprend le commandement, fait une ultime tentative avec quatre vaisseaux et ce qui reste du convoi contre la ville d'Annapolis. Mais la tempête s’en mêle à nouveau alors que l’épidémie poursuit ses ravages. La Jonquière décide de rentrer. Les vaisseaux, réduits à l’état d’hôpitaux flottants reviennent en ordre dispersé, l’un d’entre eux étant capturé. L’escadre a été vaincue par la maladie sans même avoir livré bataille. Louisbourg restera entre les mains des Anglais jusqu’à la fin de la guerre[38].

Les qualités de Suffren commencent à être remarquées : le capitaine du Solide rend un rapport élogieux sur la conduite du jeune homme pendant l’expédition, mais l’essentiel est ailleurs. Pierre-André, qui a 17 ans, a sans doute été très fortement marqué par cette expérience : durant toute sa carrière il accordera un soin particulier au ravitaillement de ses vaisseaux et à la santé de ses hommes[39].

La guerre des convois et ses enjeux

Malgré le lourd échec de Louisbourg, l’étude attentive de cette nouvelle guerre franco-anglaise montre que les choix stratégiques du ministre Maurepas se révèlent judicieux, en tout cas pour les trois premières années de la guerre. De 1744 à 1747, le commerce naval français fonctionne sous forme de gigantesques convois – dont certains font plusieurs centaines de navires – escortés par des petites ou moyennes escadres dans l’Atlantique et dans une moindre mesure l’océan Indien. Après des débuts difficiles le système fonctionne de façon très satisfaisante. « Contrairement à ce qui a souvent été écrit, les meilleurs officiers de la Marine sont affectés à ces escortes dont ils se sont parfaitement acquittés, et les chambres de commerce des ports leurs adressent des félicitations » note Patrick Villiers[40]. Ces missions obscures, oubliées pendant longtemps des historiens, assurent tant bien que mal la liberté des mers pour les Français.

Constat que fait aussi la Royal Navy en 1747 et qui la pousse à changer de stratégie. Les Anglais se rendent compte d’abord qu’ils ont commis une lourde erreur en s’engageant dans la guerre continentale contre la France. Outre que l’armée anglaise est régulièrement écrasée aux Pays-Bas autrichiens[41], cet engagement nécessite de mobiliser une importante escadre de la Navy dans la Manche alors que la Marine française, après avoir renoncé à ses projets de débarquement, a pratiquement déserté ces eaux... Escadre qui manque ailleurs et profite à la France, d’autant que les forces anglaises brillent par la médiocrité de leurs chefs. En dépit de sa supériorité en nombre de navires, la Navy est incapable d’obtenir une réelle maîtrise de la mer. Cruelle révélation qui suscite un vigoureux changement de stratégie avec l’arrivée de nouveaux amiraux. Ils décident de serrer la côte française au plus près avec une puissante escadre (le Western Squadron) chargée de guetter l’arrivée ou le départ des convois (souvent prévenus aussi, par un service d’espionnage renforcé)[42]. Cette politique de blocus provoque la reprise des grands affrontements navals sur la façade atlantique. Une première bataille oppose les deux marines au cap Ortegal le 14 mai 1747. Un terrible combat où l’escorte française se sacrifie pour sauver, en partie, le convoi à destination du Canada[43].

Articles principaux : Guerre de Succession d'Autriche et Histoire de la marine française.La bataille du cap Finisterre, sacrifice des escorteurs

Suffren n’est pas présent au cap Ortegal, mais se retrouve engagé dans la bataille du cap Finisterre[44], le 25 octobre 1747. Bien renseignés, les Anglais de Hawke guettent le départ du grand convoi français pour les Antilles : 252 navires de commerce, accompagnés d’une mince escorte de huit vaisseaux sous les ordres du marquis de Létanduère[45]. Hawke dispose de quatorze vaisseaux pour se saisir de cette proie de choix apparemment mal défendue. La prise de ce convoi porterait un coup terrible au commerce colonial français, avec la faillite de dizaine d’armateurs et négociants. Côté anglais, la priorité est à la saisie du convoi, quitte à laisser de côté l’escorte (qui devrait normalement s’enfuir vu sa grande infériorité...). Côté français, les ordres sont tout aussi clairs : le convoi doit passer coûte que coûte, au besoin en sacrifiant l’escorte. Létanduère engage donc le combat à pratiquement un contre deux. Pierre-André est embarqué sur le Monarque, un vaisseau de 74 canons tout neuf et qui vient juste de sortir des chantiers de Brest. Il est commandé par le capitaine La Bédoyère, sous lequel Pierre-André a déjà servi sur le Trident[46].

La bataille commence vers 11 h 30 et prend un tour rapidement acharné. Les vaisseaux anglais, plus nombreux, réussissent à envelopper l’escorte française qui doit combattre sur les deux bords. Le Monarque, accablé par le feu de quatre puis cinq vaisseaux anglais, se retrouve presque démâté, donnant fortement de la bande avec une quarantaine de coups reçus au niveau de la ligne de flottaison. Son capitaine est tué ainsi que plus de 130 membres d’équipage (sur 233 hommes hors de combat). Le second du Monarque, M. de Saint-André doit se résoudre à baisser pavillon, après sept heures de lutte, bientôt suivi par cinq autres vaisseaux, qui succombent les uns après les autres (après avoir démâté ou épuisé leurs munitions). Pierre-André, dont le nom est cité dans le rapport de Saint-André se retrouve donc prisonnier[47]... et spectateur de la suite de la bataille, qui redouble d’intensité sur la fin de l’après-midi. Le Tonnant (80 canons), partiellement démâté, combat encore à un contre cinq sous voiles basses, de même que l’Intrépide (74) qui réussit à se tirer des griffes des vaisseaux anglais. Son capitaine, Vaudreuil[48] traverse l’escadre anglaise et vient se porter au secours de son chef sous les yeux médusés des équipages qui se sont rendus.

La nuit tombe. Les deux vaisseaux français réussissent à se dégager. Les Anglais, encombrés par leurs six prises et dont cinq vaisseaux sont à peu près dans le même état que les vaincus sont épuisés. Ils tentent cependant de donner la poursuite avec 3 vaisseaux. En vain. La nuit couvre les fuyards. À l’aube, l'Intrépide réussit à prendre en remorque le Tonnant, et rentre à Brest le 9 novembre 1747. Le convoi était passé, l’escorte avait donc rempli sa mission[49]. Quant à Suffren, il gardera toute sa vie un souvenir mémorable de cette bataille, où l’habileté manœuvrière l’a disputé au courage. C’est aussi pour lui une épreuve décisive dans laquelle se sont révélés son courage et sa capacité à combattre dans les circonstances les plus terribles. Beaucoup plus tard, lors des campagnes en Inde, il se plaira à raconter dans le plus grand détail ce fait d’armes, qu’il considérait comme un des plus glorieux qui se fussent livrés sur mer[50].

Dans l’immédiat la guerre est terminée pour le jeune homme qui se retrouve prisonnier en Angleterre avec les autres équipages. Hawke exhibe en triomphe sur la Tamise les six vaisseaux capturés. Moment douloureux pour Suffren qui en gardera toute sa vie un virulent sentiment anti-anglais. Le jeune homme ne se laisse cependant pas aveugler par un quelconque esprit de haine puisqu’il en profite pour apprendre les premiers rudiments de l’anglais, langue qu’il maîtrisera plus tard convenablement[51]. Suffren est relâché en 1748, avec la signature du traité de paix d’Aix-la-Chapelle. Le jeune homme qui a maintenant 19 ans et qui vient d’obtenir son grade d’enseigne de vaisseau sollicite un congé pour rejoindre Malte afin de faire ses classes dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Article principal : Bataille du cap Finisterre (octobre 1747).D’une guerre à l'autre (1748–1755)

Les premiers pas à Malte (1748–1751)

Le port de La Valette à la fin du XVIIIe siècle. Suffren y débarque en 1748 pour y faire son apprentissage de chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Le port de La Valette à la fin du XVIIIe siècle. Suffren y débarque en 1748 pour y faire son apprentissage de chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

La décision de faire entrer dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Pierre-André et son frère Paul-Julien, de un an son cadet, est prise très tôt par leur père, alors que les deux enfants ont respectivement 8 et 7 ans. Dès le mois de septembre 1737, le pape Clément XII publie les brefs qui autorisent les deux garçons à entrer dans l’Ordre, avec grâce de minorité et dispense de la preuve de noblesse des quatre quartiers maternels[52]. On peut s’étonner d’une démarche qui décide très tôt du sort des deux frères. Elle est cependant conforme aux traditions nobiliaires de l’époque, ou le placement des enfants répond à une stratégie très précise qu’on peut résumer en deux mots : renforcer la puissance de la famille par de bons mariages, mais aussi ne pas disperser l’héritage par trop de mariages. Les ainés profitent donc du premier point de la stratégie familiale en convolant avec le conjoint choisi par les parents, les derniers nés sont donc plutôt destinés à l’Église, c'est-à-dire le couvent pour les filles et la carrière ecclésiastique pour les garçons. Trois des frères Suffren au total feront une carrière religieuse, si l’on tient compte du frère ainé qui deviendra évêque, alors que les deux benjamins partiront pour Malte en faisant vœux de chasteté et de pauvreté au service de l’Ordre hospitalier de Saint-Jean.

Les formalités d’entrée dans l’institution sont longues et couteuses. Ordre religieux au recrutement que l’on dirait aujourd’hui élitiste, les prétendants doivent se soumettre à une enquête pointilleuse pour apporter toutes les preuves nécessaires « sur la noblesse, la légitimité et autres qualités requises. »[53] Le prieuré de Saint-Gilles désigne un chevalier et un commandeur de l’Ordre pour éplucher tous les documents familiaux (extraits de baptême, de mariage[54], bulles et bref pontificaux, preuves de noblesse, arbres généalogiques...), vérifier que le père des deux prétendants a bien acquitté le droit de passage de 6 350 livres (par enfant) avec une pension mensuelle de 300 livres destinée à faire vivre le novice jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’une commanderie[55], interroger des témoins de moralité (le curé de Saint-Cannat, le doyen du parlement d’Aix) en posant pour finir les questions rituelles : dans toutes « tiges et races » de la famille Suffren y a-t-il jamais eu « aucun juif, marrane, mahométan ou infidèle » ? Dernière question qui fait sourire l’historien quant on sait que bon nombre de familles de la noblesse de robe provençale ont des origines juives, ce qui ne les empêchent pas de fournir depuis près de deux siècles de nombreux chevaliers à l’Ordre[56]. Quoi qu’il en soit, les deux enquêteurs, satisfaits de leurs démarches et investigations procèdent le 22 mars à la clôture de l’enquête : « Donnant notre avis et sentiment, disons que les dites preuves sont bonnes et valables et le dit prétendant devoir être reçu au rang de chevalier de justice de notre ordre. »[57]

C’est semble-t-il au mois de septembre 1748 que Pierre-André débarque pour la première fois à Malte, en compagnie de son frère. Il a 19 ans. Contrairement à son frère qui va faire toute sa carrière dans l’Ordre, Pierre-André ne sera présent à Malte que dans les intervalles laissés libres par sa carrière dans la Marine royale. La légende veut, que dès son arrivée, Pierre-André se soit battu en duel avec un chevalier breton qui l’aurait traité de "marchand d’olives". L’anecdote semble crédible car les duels étaient fréquents entre tous ces jeunes gens au sang chaud, vivant dans un espace et dans un milieu confiné[58]. On ne connait pas les détails de l’affaire, mais Suffren parvient selon Rémi Monaque à préserver sa vie et celle de son insulteur, son honneur et sa liberté[59].

Institution pluriséculaire en Méditerranée depuis la lointaine époque des croisades, l’Ordre a pour mission de lutter contre les Turcs[60] et les corsaires d’Afrique du Nord, en escortant les convois commerciaux, en menant des opérations de représailles contre les villes « barbaresques », ou en rachetant des captifs chrétiens. L’Ordre s'appuie sur les imposantes fortifications du port de La Valette et dispose pour ses missions des traditionnelles galères, auxquelles s'ajoutent depuis 1701 des frégates et d’autres petits voiliers. Curieusement, il n’y a pas d’école navale à Malte, les jeunes chevaliers faisant leurs classes sur le tas, c'est-à-dire au fil des embarquements. L’Ordre se distingue aussi par sa vocation hospitalière. Il y a à La Valette un grand hôpital qui passe à l’époque pour être à la pointe de l’art médical, et tous les chevaliers doivent consacrer une journée par semaine à la visite des malades et à leurs soins[60]. Suffren fera montre dans toute sa carrière d’un souci constant de la santé de ses équipages et d’une attention vigilante aux soins apportés aux malades et blessés. C’est peut-être une conséquence de son éducation maltaise.

Les chevaliers sont aussi soumis à une formation religieuse intense, destinée à faire d’eux d’ardents moines soldats au service de la Catholicité en Méditerranée. « Il [le chevalier de Malte] se dévoue également aux armes et à l’hospitalité, à la défense de la foi et au service des pauvres. Il est tout ensemble soldat, mais soldat de Jésus-Christ, hospitalier et religieux. (...) Le chevalier doit conserver l’épée au côté en toutes circonstances et même pendant la communion car il a fait vœu de combattre et de mourir pour le service du Seigneur et son épée est bénie » explique à ses frères le chevalier de Cany en 1689[61]. Un idéal de vie marqué du sceau de la Réforme Catholique, ardemment vécu au XVIIe siècle, mais dont on est maintenant loin vers 1750. Il n’y a plus guère de vocation réelle chez la plupart des compagnons de Pierre-André. Ils sont à Malte pour faire une carrière honorable, exercer le noble métier des armes, obtenir une commanderie et vivre agréablement sans trop de risques. Les mœurs se relâchent, à commencer par celles des Grands Maîtres, Pinto, Ximenes et Rohan qui oublient largement leurs vœux de pauvreté et de chasteté. Doublet, secrétaire de Rohan décrit dans ses Mémoires le mode de vie des jeunes chevaliers : « Mais, au milieu de cette étude qui, sous tous les rapports leur aurait été si salutaire, à quoi s’occupait cette jeunesse, soit à bord pendant leurs caravanes, soit à terre dans les intervalles des trois diverses époques d’embarquement ? A baguenauder sur les places ou dans les cafés, ou jouer au billard ou aux cartes, à chasser, ou à altérer leurs mœurs ou leur santé avec des femmes perdues, et souvent l’un et l’autre, heureux encore quand ils ne s’avilissaient pas, ou par des dettes énormes, ou par de crapuleuses liaisons de débauche, dont plusieurs n’ont été que trop souvent victimes à la fleur de l’âge. »[62] En 1770, un voyageur anglais remarque, au moment du départ de l’escadre maltaise, qu’une foule de chevaliers font des signaux à leurs maîtresses qui pleurent bruyamment sur les bastions du fort... Des incidents sont même signalés avec le clergé de l’île, dont la rigueur religieuse ne s’est, elle, pas émoussée[63].

Hormis l’affaire du duel, on ne sait rien de la vie de Suffren pendant ce premier séjour à Malte, ni l’enseignement qu’il a pu en tirer alors qu’il disposait déjà d’une solide expérience de la navigation et du combat dans la Marine royale. Au mois de mars 1751 Pierre-André est de retour sur le sol français pour ré-embarquer sur les navires du roi.

Article principal : Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.On ne sait pas grand chose non plus de la vie de Pierre-André à propos des quelques années qui suivent son retour de Malte. Il semble que le jeune enseigne de vaisseau ait passé toute l'année 1751 à terre, à Marseille et Toulon. En 1752, il embarque sur la galère royale la Hardie, l'une des dernières unités en service dans la marine, puisque le corps des galères a été supprimé en 1748. En 1753, Suffren ne navigue pas non plus, et passe encore une fois l'année à terre, entre Marseille et Toulon, sans doute immobilisé par le transfert des activités militaires de la cité phocéenne vers Toulon. En 1754, Suffren embarque à Toulon sur la frégate la Rose (30 canons), fraichement entrée en service, et fait à son bord une grosse croisière en Méditerranée, du printemps à l'automne. On retrouve Pierre-André en 1755 sur le Dauphin Royal (70 canons).

Pendant ces quelques années, la France et l’Angleterre reprenaient leur souffle et recommençaient à accumuler les sujets de tension. La rivalité amorcée depuis les années 1680 entre les deux pays paraissait inépuisable, d’autant que la paix d’Aix-la-Chapelle n’avait réglé aucun problème. Sur ce traité planait même comme un parfum de victoire française puisque l’empire colonial de Louis XV était resté intact et que la marine française avait même réussit l’exploit de maintenir ouvertes les routes maritimes malgré les lourdes pertes des deux dernières années de guerre (voir plus haut)[64].

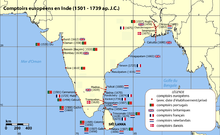

À Londres, on paraît dans un premier temps satisfait d’être sorti de cette guerre interminable et ruineuse[65], mais la détente ne dure guère. La rivalité reprend de plus belle à peine le traité signé. En Amérique du nord, l'immense domaine colonial français, étendu du Saint-Laurent au delta du Mississippi en englobant les Grands Lacs, donne aux Anglais l'impression que leurs colonies de la côte atlantique sont encerclées. Au Canada, où sont regroupés l'essentiel des 60 000 colons français, on livre une guérilla quasi permanente aux 2 millions de colons américains qui veulent encore s'étendre vers l'Ouest, et qui multiplient les pressions pour que Londres les soutienne avec des renforts. En Inde, Dupleix qui a pris la tête de la Compagnie des Indes françaises, reprend sa marche pour tenter de concrétiser son projet de créer un royaume français (dans le Dekkan et le Carnatic) dont il serait le vice-roi... À cela s’ajoute une féroce rivalité commerciale où les Français semblent triompher. Le commerce colonial connaît un boom spectaculaire après le retour de la paix, puisque les exportations du royaume auraient doublé entre 1740 et 1755[66]. La paix semble donc profiter plus à la France qu’à l’Angleterre alors que l'opinion publique s'agite et s'affirme de plus en plus anti-française, le cabinet britannique d’abord prudent, évolue peu à peu vers la guerre, sous la pression d'hommes comme William Pitt, porte-parole du lobby colonial à la Chambre des communes.

Côté français, contrairement à une légende tenace on n'est pas resté inactif, même si Louis XV, prince d’éducation et de tempérament pacifique, fait preuve de beaucoup de prudence (au point d’avoir été mal compris et taxé de faiblesse ou de désintérêt pour les affaires navales et coloniales). En 1749, Maurepas tire un bilan lucide de la guerre, constatant que l’innovation technique ne peut à elle seule combler le déséquilibre numérique devenu trop important avec la Navy. Il propose au roi de porter la flotte à 60 vaisseaux[67]. Un important effort de construction est consenti pour remplacer les vaisseaux qui ont été perdus et on met au rebut ceux devenus obsolètes. Il se fait à crédits presque constants, ce qui fait que le nombre de vaisseaux n’augmente que très lentement d’autant et que l'on rogne sur l'entraînement pour faire des économies. Il faut noter, à la décharge du roi, que la guerre précédente a été fort coûteuse pour la France, et que Louis XV est soumis en permanence à un puissant « lobby continental » qui estime que l’armée de terre et la diplomatie en Europe sont plus importants que l’aventure coloniale[68]. Mais la menace de guerre se précisant, les crédits progressent, ce qui permet de pousser les mises en chantier. En 1753, les effectifs flirtent avec les 60 vaisseaux de ligne, ce qui correspond à l'objectif affiché en 1749. On dispose donc d'à peu près 82 navires au total en y ajoutant les 22 frégates[69]. L’étude attentive du comportement du roi montre cependant qu’il n’a qu’une confiance incertaine dans sa marine et qu’il cherche à tout prix à préserver la paix.

Côté anglais, la Royal Navy avait terminé la guerre sur un sentiment de semi-échec. La qualité des vaisseaux français capturés lors des victoire de 1747 (voir plus haut) avait laissé pantois les amiraux anglais : « Je puis seulement vous dire que l’Invincible surpasse toute la flotte anglaise. Je ne puis m'empêcher de penser que c'est une honte pour les Anglais qui font toujours grand cas de leur marine » déclarait Augustus Keppel après inspection du vaisseau français. De ce malaise étaient sorties des réformes profondes. La Royal Navy s'était mise à l'école française en copiant les vaisseaux capturés et en développant une véritable infanterie de marine embarquée[70]. L'amirauté anglaise innovait aussi en développant outre-mer des bases avec des arsenaux et des hôpitaux bien équipés, ce dont ne disposait pas sa consœur française. Elle mettait même en place un système de ravitaillement en mer pour lutter contre le scorbut. Outre le rajeunissement et l'épuration du corps des officiers, l'amirauté s'assurait un meilleur recrutement des équipages par des rémunérations supérieures et des primes. La discipline, déjà sévère, était encore renforcée par un code pénal très dur qui privait les marins du bénéfice du jury[71]. Un comble, au pays de l'Habeas Corpus, mais qui montrait la détermination du Parlement, comme des amiraux, à reprendre la main contre les Français. En 1754, la Royal Navy est prête a engager les hostilités. Au printemps 1755, le Parlement anglais vote les crédits de guerre[72]. Louis XV, inquiet, augmente aussi les sommes dévolues à sa Marine[73]. Mais il est bien tard, d'autant que Londres décide d'attaquer sans déclaration de guerre.

Suffren dans les épreuves de la guerre de Sept Ans (1755–1763)

Capture des flûtes le Lys et l’Alcide devant Terre-Neuve. En 1755, l'Angleterre attaque par ruse l'expédition de Dubois de La Motte qui porte des renforts au Canada. Suffren, sur le Dauphin Royal, échappe de peu à la capture.

Capture des flûtes le Lys et l’Alcide devant Terre-Neuve. En 1755, l'Angleterre attaque par ruse l'expédition de Dubois de La Motte qui porte des renforts au Canada. Suffren, sur le Dauphin Royal, échappe de peu à la capture.

À Londres, on multiplie les déclarations de bonnes intentions pour endormir les Français, mais on prépare une grande invasion du Canada français. À Versailles, où l’on est au courant de ce projet, on décide de maintenir le dialogue tout en prenant ses précautions : une flotte de 20 bâtiments commandés par Dubois de La Motte doit acheminer 3 000 soldats au Canada[74]. Le Dauphin Royal, sur lequel embarque Suffren fait partie de l’expédition. C’est une flotte vulnérable car 17 vaisseaux sont armés en flûte : on a déposé presque toute l’artillerie pour pouvoir embarquer les troupes. Chaque vaisseau n’a gardé qu’une vingtaine de canons. La guerre, il est vrai n’est pas déclarée. Le Dauphin Royal, qui fait partie des escorteurs, a cependant conservé ses 70 canons[75].

Le 3 mai 1755, l’escadre quitte Brest. À Londres, l’armement de cette flotte suscite un vif émoi et on décide de l'intercepter. Boscawen, parfaitement renseigné, guette l’escadre française devant Terre-Neuve. Le brouillard s’en mêle, et le 10 juin l’Alcyde, le Lys et le Dauphin Royal se retrouvent séparés du reste de l’escadre, face à Boscawen qui fait mine de s’approcher sans intentions belliqueuses. « Sommes-nous en paix ? » demande par porte-voix le commandant de l’Alcide. « La paix, la paix » répond l’Anglais qui ordonne aussitôt de tirer[76]. Cette fourberie permet aux Anglais de se saisir de l’Alcyde et du Lys, mais le Dauphin Royal (70), navire bon marcheur, réussit à s’échapper et à se réfugier dans le port de Louisbourg. Suffren échappe à la captivité, le Dauphin Royal réussissant ensuite à rentrer à Brest.

Cette interception était cependant un quasi-échec car 17 vaisseaux (sur 20) étaient arrivés au Canada. Bien mieux, l’attaque terrestre sur le Canada était un fiasco complet : l'armée anglaise était lourdement défaite et son chef tué à la bataille de la Monongahela (9 juillet). À Versailles c’est cependant le choc, doublé d’un effondrement boursier à Paris[77]. Louis XV rappelle ses ambassadeurs (juillet 1755), mais maintient le contact en espérant qu’à la cession d’automne le Parlement anglais se montre plus accommodant. En réalité, les jeux sont faits et le gouvernement anglais engage la guerre à outrance.

L’Acadie en fait l’expérience immédiatement : l’armée anglaise y mène un véritable nettoyage ethnique[78]. Les colons français qui refusent de prêter serment au roi d’Angleterre sont chassés de leurs terres, leurs villages brûlés, leurs biens confisqués. 10 000 personnes sont déportées, dispersées dans des conditions épouvantables[79]. On n’avait pas oublié, à Londres, la qualité des vaisseaux français et la combativité de leurs équipages lors du précédent conflit. L’amirauté anglaise décide donc, pour éviter des grandes batailles incertaines, de s’en prendre à la marine marchande française qui forme le réservoir à matelots de la Marine de guerre[80]. La guerre n’étant pas déclarée, c’est une véritable razzia qui s’abat sur les bâtiments français sans protection dans l’Atlantique. De septembre à novembre 1755, la Navy s’empare de plus de 300 navires, revendus à Londres pour 30 millions de l.t. (livres tournois). 6 000 matelots et officiers capturés prennent le chemin des sinistres prisons flottantes du sud de l’Angleterre.

La Royal Navy, sûre d’elle et de ses instructions qui lui assurent une totale impunité, s’en prend aussi aux vaisseaux français près des côtes. L’Espérance, un 74 canons de l’escadre de Brest, mais qui, armé en flûte n’en porte que 22, est assailli dans le Golfe de Gascogne, et doit se rendre après un combat de plus de cinq heures[81]. En représailles, la division navale de Du Guay saisit au large de Brest la frégate anglaise qui porte en Amérique le gouverneur de la Caroline du Sud. Louis XV ordonne de relâcher celle-ci, alors que les navires de commerce anglais continuent à fréquenter les ports français impunément[82]. La situation en 1755 semble irréelle : le parti de la guerre triomphe à Londres et celui de la paix à Versailles.

1756 : La surprise de Port-Mahon

Le départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon le 10 avril 1756. Suffren participe à la bataille navale devant Port-Mahon sur l'Orphée. (Nicolas Ozanne)

Le départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon le 10 avril 1756. Suffren participe à la bataille navale devant Port-Mahon sur l'Orphée. (Nicolas Ozanne)

The Shooting of Admiral Byng : "L'exécution de l'amiral Byng", sur le pont du HMS Monarque. (National Maritime Museum, auteur inconnu).

The Shooting of Admiral Byng : "L'exécution de l'amiral Byng", sur le pont du HMS Monarque. (National Maritime Museum, auteur inconnu).

Il faut attendre le mois de décembre 1755 pour qu'on ouvre enfin les yeux à Versailles sur la réalité de cette guerre ouverte par l'Angleterre depuis près d'un an et non encore officiellement déclarée. Le 21 décembre, Louis XV adresse à Londres un ultimatum pour réclamer la restitution des prises. Son rejet, le 13 janvier 1756, signifie l'instauration de l'état de guerre entre les deux États. La guerre est officiellement déclarée par Londres le 13 mai 1756 et par Versailles le 9 juin. A cette date, les opérations sont déjà engagées depuis plusieurs semaines avec l'attaque contre Minorque.

Suffren, qui vient d’être nommé lieutenant de vaisseau au mois de mai, rejoint Toulon et embarque sur l’Orphée (64 canons), navire requis pour faire partie de l’expédition sur Minorque. Cette île de l'archipel des Baléares était devenue lors de la guerre de Succession d’Espagne une grande base navale anglaise qui permettait à la Royal Navy de surveiller les côtes de Provence et d’Espagne, comme lors du précédent conflit. Le Conseil du roi décide de s’en emparer par une attaque surprise, la base pouvant aussi servir de monnaie d'échange en cas de conquête anglaise dans les colonies françaises. Le secret réussit à être conservé et se double d’une imposante opération d’intoxication, puisqu’une armée de diversion fait mine de préparer une opération de débarquement dans la Manche. L'amirauté anglaise tombe dans le piège et retient ses escadres qui se retrouvent à surveiller du mauvais côté, laissant le champ libre aux Français.

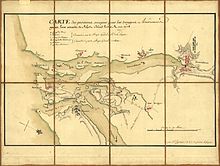

L’escadre de La Galissonnière sort sans encombre de Toulon le 10 avril 1756 et arrive devant Port-Mahon quelques jours plus tard : 12 vaisseaux de ligne, 5 frégates, 176 navires de transport pour convoyer les 12 000 soldats du maréchal de Richelieu. C’est un plein succès : le débarquement se déroule sans encombre (18 avril) et on commence presque aussitôt le siège de la citadelle Saint-Philippe (23 avril)[83]. La Galissonnière, qui couvre l’attaque depuis le large, laisse cependant s’enfuir 5 vaisseaux anglais.

Le 19 mai, arrive l’escadre de Gibraltar conduite par l’amiral Byng avec 13 vaisseaux, 4 frégates et une corvette escortant des renforts pour la citadelle. Elle compte un trois-ponts, et il n'y a aucune unité de moins de 64 canons. Cette force est donc nettement supérieure à l’escadre française qui ne possède aucun trois-ponts et dont deux des 12 vaisseaux sont des unités de 50 canons. La situation va-t-elle se retourner ? Mais La Galissonnière fait face. Dans matinée du 20, il déploie son escadre en ligne de file. Byng engage le combat vers 13h00 alors que le vent a tourné en sa faveur. Mais la ligne française tient bon et le centre anglais n'est pas loin de se disloquer. L’Orphée, sur lequel se trouve Suffren, est engagé sur l’avant-garde et participe activement à la canonnade qui cesse vers 16h00. Plusieurs vaisseaux sont abimés des deux côtés, mais les pertes humaines sont assez légères[84].

Byng, qui n’a avec lui que 4 000 hommes de troupes n'est guère en mesure de faire cesser le siège, même s’il bat la flotte française et réussit à débarquer. Le 23 mai, l’escadre anglaise se replie sur Gibraltar pour réparer et attendre des renforts. La citadelle et ses 4 000 défenseurs capitule un mois plus tard (29 juin). C’est la victoire côté français, et elle aurait pu être encore plus éclatante si La Galissonnière avait poursuivi Byng en retraite vers Gibraltar. Mais l’amiral français, tenu par des ordres très stricts (la couverture du siège est prioritaire) et dont la santé décline, préfère rentrer sur Toulon où il arrive le 16 juillet. Le vieux chef y est accueilli par des arcs de triomphe de fleurs, cette victoire étant considérée comme une juste revanche face aux rafles anglaises sur les navires civils. On ne sait pas grand-chose du comportement de Suffren lors de ce combat, mais il est mentionné par La Galissonnière dans un groupe de sept lieutenants de vaisseaux qui semblent posséder « quelques connaissances ou dispositions pour le métier »[85].

À Londres, c’est la consternation, d’autant que les nouvelles du Canada ne sont pas bonnes non plus : les Français se sont emparés le 14 août du fort Oswego, principal point d’appui des Anglais sur le lac Ontario[86]. La victoire française à Minorque risquait aussi de pousser l’Espagne à sortir de sa neutralité et à se rapprocher de Versailles. Louis XV en profitait même pour débarquer des troupes en Corse, avec l’accord de la République de Gênes (propriétaire de la Corse) pour y devancer toute tentative anglaise. Il fallait trouver un responsable, ou plutôt un bouc émissaire à ces défaites : ce fut le malheureux amiral Byng qui fut traîné en cour martiale, condamné à mort pour « manquement à n'avoir pas fait l'impossible » (« He had failed to do his utmost ») pour soulager le siège de Minorque, et fusillé sur le pont d’un vaisseau de guerre[87]. La défaite provoquait aussi la chute du gouvernement anglais et la formation d’un nouveau cabinet mené par William Pitt, représentant du lobby colonial et marchand, nationaliste ardent et passionnément anti-français. Pitt impose aussitôt un colossal effort de guerre contre la France[88].

Article principal : Bataille de Minorque (1756). La capture du Foudroyant par le HMS Monmouth, le 28 février 1758. Suffren assiste impuissant à la prise des vaisseaux venus secourir l'escadre réfugiée à Carthagène. (Tableau de F. Swaine)

La capture du Foudroyant par le HMS Monmouth, le 28 février 1758. Suffren assiste impuissant à la prise des vaisseaux venus secourir l'escadre réfugiée à Carthagène. (Tableau de F. Swaine)

En 1757, Suffren passe sur la Pléiade à Toulon, alors que s’arme une escadre pour Saint-Domingue et le Canada. Mais les rafles anglaises sur les matelots français commencent à faire sentir leur effet[89]. Il faut six mois au chef de l’escadre La Clue pour armer une petite division de 6 vaisseaux et 2 frégates. Facteur aggravant, les équipages provençaux, qui n’ont pas reçu leur solde depuis plus d’un an désertent en masse. C'est dans ces conditions que Suffren quitte la Pléiade pour embarquer sur le navire amiral, l’Océan, un vaisseau neuf de 80 canons. La division part enfin de Toulon en décembre, pour se heurter devant Gibraltar à 16 vaisseaux anglais qui lui barrent le passage. La Clue n’ose pas tenter de passer en force et se réfugie dans le port de Carthagène le 7 décembre, poursuivi par la Royal Navy qui entame aussitôt le blocus du port malgré la neutralité espagnole. L’escadre doit hiverner en Espagne. Suffren assiste le 28 février 1758 à la saisie de deux vaisseaux venus de Toulon en renfort, le Foudroyant (80 canons) et l’Orphée (64). Les deux navires livrent un long combat devant le port, sous les yeux de la population et des équipages. En raison de vents contraires, La Clue n’a rien pu faire pour secourir les deux bâtiments[90]. L’escadre française rentre sans gloire sur Toulon en mai 1758, poursuivie par les forces de Boscawen.

La Marine entrait dans l’ère des défaites, même si l’année 1757 faisait encore illusion avec la défense victorieuse de Louisbourg par l’escadre de Dubois de La Motte[91]. En 1758, les liaisons avec les Antilles, le Canada, l’océan Indien étaient presque rompues. Les renforts n'atteignent plus la Nouvelle-France et les Antilles qu'au compte-gouttes. Toulon, en panne de matelots restait inactive alors que Brest était ravagée par une épidémie de typhus qui rendait impossible tout armement dans le port breton[92]. La Royal Navy insultait les côtes françaises avec ses tentatives de débarquement, ses bombardements, ses destructions massives[93], et s’arrogeait pour finir le droit de contrôler tout navire en mer, y compris neutre pour en saisir sa cargaison si elle était française. Laissée sans secours, la forteresse de Louisbourg capitulait le 26 juillet 1758, ouvrant les portes du Canada aux Anglais et les comptoirs français du Sénégal étaient pris en décembre. Le pire restait pourtant à venir.

Article principal : Bataille de Carthagène (1758).1759, l'année des défaites

La bataille de Lagos, le 18-19 août 1759. L'escadre de La Clue se disloque après le passage de Gibraltar. Malgré la neutralité portugaise, les vaisseaux français réfugiés à Lagos sont pris ou incendiés par les Anglais. Pour Suffren, c'est la deuxième captivité en Angleterre qui commence.

La bataille de Lagos, le 18-19 août 1759. L'escadre de La Clue se disloque après le passage de Gibraltar. Malgré la neutralité portugaise, les vaisseaux français réfugiés à Lagos sont pris ou incendiés par les Anglais. Pour Suffren, c'est la deuxième captivité en Angleterre qui commence.

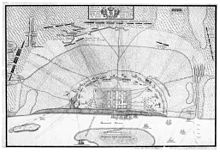

En 1759, on décide à Versailles de laver toutes ces insultes en frappant un grand coup : envahir l’Angleterre en y débarquant une forte armée. Il faut pour cela que l’escadre de Toulon rejoigne celle de Brest pour protéger l’embarquement de l’armée d’invasion sur une grande flotte de transport[94]. À Toulon, on arme comme on peut une escadre de 12 vaisseaux et 3 frégates. Retards et contretemps s’accumulent. La Clue en prend de nouveau le commandement et appareille le 5 août 1759 avec des équipages de fortune et des officiers à court d’entraînement[95]. Suffren embarque à nouveau sur l’Océan (80), le navire amiral, et sert sur la première batterie. L’escadre réussit à passer dans l’Atlantique en longeant les côtes marocaines alors que Boscawen fait relâche à Gibraltar pour réparer plusieurs navires, suite à une attaque ratée sur Toulon. Mais une frégate anglaise repère l’escadre le 17 août et Boscawen lance aussitôt la poursuite avec 14 (ou 15) vaisseaux.

Côté français, c’est la confusion. La Clue à l'idée, sans en avertir ses capitaines, d'éteindre ses feux de poupe aux alentours de Gibraltar pour ne pas se faire repérer. Résultat, tous les vaisseaux l'imitent et se perdent dans la nuit. L'escadre se disloque. Cinq vaisseaux et les 3 frégates se réfugient à Cadix, laissant à La Clue 7 vaisseaux. Les Français sont maintenant à un contre deux. Commence alors une dramatique poursuite. La Clue qui remonte lentement vers le nord voit apparaître les voiles anglaises au matin du 18, mais pense d’abord qu’il s’agit de ses vaisseaux qui se sont égarés au large de Cadix. Il est vrai que Boscawen qui n’en est plus à une ruse près avance sans pavillon. Lorsque La Clue se rend compte du piège, il ordonne de mettre toutes les voiles dehors pour décrocher, mais l’escadre doit attendre le Souverain (74 canons), plus lent que tous les autres. La bataille-poursuite s’engage vers 14 heures, lorsque les Anglais qui profitent de leur supériorité remontent la ligne française sur les deux bords, prenant en tenaille les 6 derniers vaisseaux. Le Centaure (74 canons) se sacrifie pour tenter de couvrir la fuite de l’escadre et livre un combat acharné, (« a very gallant resistance » diront plus tard les Anglais)[96]. Il essuie le feu de 5 vaisseaux anglais, reçoit 300 boulets dans la coque, compte 200 morts et blessé et finit par se rendre, totalement désemparé[97]. Sacrifice inutile car Boscawen, sur le HMS Namur (90 canons) rejoint l’Océan vers 16h00. Le combat est furieux, les deux navires se démâtent mutuellement. Totalement pour le Namur, que doit abandonner Boscawen pour un autre navire, le HMS Newark (80), alors que l’Océan qui a tiré plus de 2 500 boulets dispose encore d’une partie de sa voilure et réussit à se dégager. Les pertes sont lourdes, 100 hommes tués sur place et 70 blessés, dont La Clue, grièvement blessé aux deux jambes[98]. Le combat cesse avec la nuit. En fin de compte, avec un seul vaisseau perdu, les Français ont fort bien résisté à l'écrasante supériorité anglaise.

Deux vaisseaux français, le Souverain (74) et le Guerrier (74) profitent de l’obscurité pour se sauver et abandonnent leur chef[99]. Un comble, lorsqu'on se rappelle que dans la journée l'escadre a du réduire la voilure pour attendre le Souverain, navire mauvais marcheur, et engager ainsi le combat pour ne pas avoir à s'en désolidariser... A l’aube, l’escadre française se trouve donc réduite à 4 bâtiments. C'est la consternation. La Clue, toujours soigné dans l'entrepont -et qui va perdre une jambe- se laisse convaincre par son second, le comte de Carné, qu'il n'est plus possible de soutenir un nouveau combat et qu'il vaut mieux chercher refuge dans les eaux neutres du Portugal. L'escadre parvient à se traîner dans la baie d’Almadora près de Lagos. Peine perdue. Au mépris de la neutralité du Portugal, Boscawen vient l’y débusquer. Le dernier acte du drame occupe encore la journée du 19 août, près des deux petits forts d’Almadora. L’Océan, et le Redoutable s'échouent sous voiles et mettent leurs embarcations à l'eau. On coupe ensuite les mâtures pour éviter que les coques ne se disloquent trop vite alors que les soutes commencent à être noyées. L'évacuation s'avère difficile. Les canots de l'Océan se brisent sur la plage et seule une chaloupe reste utilisable alors que les Anglais approchent et ouvrent le feu. Pour éviter des pertes supplémentaires, Carné fait amener le pavillon alors qu'il reste encore à bord 160 hommes et que le navire menace de chavirer. Les Anglais évacuent les prisonniers puis incendient le vaisseau[100]. Le deuxième vaisseau, le Redoutable subit le même sort, une partie de l'équipage parvenant à gagner la terre et l'autre étant capturée.

Les deux derniers vaisseaux, le Téméraire (74) et le Modeste (64) vont mouiller sous les murs des forts, pensant y trouver refuge. La Clue, qui a pu débarquer sur son brancard, envoie un émissaire aux Portugais pour leur demander de protéger les deux navires. Ces derniers tirent mollement quelques coups de canons qui ne gênent en rien les Anglais : les deux vaisseaux sont saisis intacts, sans avoir pu s’incendier[101]. Mais que pouvait-on attendre d’un pays qui avait signé depuis 1703 des accords diplomatiques très favorables avec l’Angleterre ? Les amiraux anglais se sont donc autorisés à évoluer dans les eaux portugaises comme s'ils avaient été au large de Plymouth... Suffren, qui était dans le groupe d’hommes capturé sur l’Océan, se retrouve prisonnier une deuxième fois. Il est débarqué à Gibraltar avec ses compagnons d’infortune. Comme tous les officiers il y est très bien traité, mais il doit supporter de nouveau le spectacle humiliant des vaisseaux français capturés sous les cris de victoire anglais. Pierre-André va rester prisonnier plusieurs mois en Angleterre alors que la marine française connait l’une de ses pires périodes.

Le 20 et 21 novembre 1759, l’escadre de Brest (21 vaisseaux et 5 frégates sous les ordres de Conflans) est vaincue, dispersée à la bataille des Cardinaux près de Quiberon, d’ailleurs sur un schéma voisin de bataille de Lagos (1759) : un mélange d’incompétence et de désobéissance du côté des officiers français permettant à l’escadre de Hawke, pourtant à peine plus nombreuse (23 vaisseaux) d’emporter la victoire[102]. A l’issue de ces deux batailles, la Marine royale a perdu 11 vaisseaux par capture ou destruction et ses unités restantes sont dispersées dans les ports français ou étranger. Elle n’existe plus en tant que grande force organisée combattante, laissant le champ libre à la Navy dans les eaux françaises. C’en était fini du projet d’invasion de l’Angleterre, alors que la Guadeloupe et la Martinique tombaient aussi (1er mai 1759 et janvier 1762), avec Québec (14 septembre 1759), avant que le Canada ne soit entièrement pris (capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760), puis les Indes avec la chute de Pondichéry (15 janvier 1761). Il n’y avait plus que quelques petites divisions qui réussissaient à tromper le blocus anglais. On peut bien parler d’absolutisme naval : avec une organisation sans faille, une discipline de fer, et sans aucun scrupule sur les méthodes diplomatico-militaires, la Royal Navy avait atteint la maîtrise des mers. L’Espagne qui avait rejoint la France dans la guerre depuis le 2 janvier 1762 regrettait amèrement son choix : la Royal Navy triomphante s’emparait de La Havane (13 août 1762), faisait la conquête de la Floride, puis de Manille (22 septembre 1762), et capturait les deux galions transpacifiques[103].

En attendant la revanche (1763–1777)

Le retour des prisonniers et le deuxième passage à Malte

Des pontons. Entre 1755 et 1763, 60 000 marins français croupissent dans ces prisons flottantes. Plus de 8 000 y périssent. Suffren échappe cependant aux pontons grâce à sa qualité d'officier. (Gravure d'après un tableau de Garnerais)

Des pontons. Entre 1755 et 1763, 60 000 marins français croupissent dans ces prisons flottantes. Plus de 8 000 y périssent. Suffren échappe cependant aux pontons grâce à sa qualité d'officier. (Gravure d'après un tableau de Garnerais)

La paix revient en 1763. Le traité de Paris (10 février 1763) entérine la liquidation politique et militaire de la présence française en Amérique du nord et en Inde. On s’estime plus qu’heureux à Versailles d’avoir pu récupérer la Guadeloupe et la Martinique, plusieurs comptoirs sur la côte africaine, et cinq comptoirs sans fortifications sur les côtes indiennes, l’objectif étant de conserver ce qui a le plus d’intérêt économique[104].

Suffren rentre d’Angleterre en 1760, libéré sur parole lors d’un échange d’officier. Il était revenu de sa première captivité avec un vif sentiment anti-anglais. Ce deuxième séjour n'a rien arrangé, mais cette fois il n’est plus seul, toutes les façades maritimes françaises réclamant vengeance contre l’Angleterre. Les méthodes de ratissage de la Royal Navy ont fortement contribué à sa victoire. Elles ont aussi rempli les prisons anglaises de milliers de marins capturés. Pour faire des économies, l’amirauté anglaise a enfermé les captifs dans d’anciens vaisseaux déclassés dont les sabords ont été grillagés : les pontons. Les conditions de détention y sont absolument épouvantables. Sur les 60 000 marins enfermés, 8 500 sont morts, (dont 5 800 de 1756 à 1758), au point que même l’opinion publique anglaise s’en est émue. Les survivants, qui rentrent après la paix « en garderont une haine extraordinaire vis-à-vis des Anglais, haine qui perdurera pendant les guerres d’Amérique, de la Révolution et de l’Empire »[105]. Une haine qui irrigue tous les ports français, mais pas seulement. L'opinion publique, marquée par cette guerre ruineuse et humiliante connaît un fort sursaut patriotique et réclame elle aussi la revanche. La question ne laisse pas indifférent non plus les milieux philosophiques : « Philosophes de tous les pays, amis des hommes, pardonnez à un écrivain français d’exciter sa patrie à élever une marine formidable » s’écrie l’abbé Raynal[106].

En attendant cette hypothétique revanche, Suffren doit respecter sa parole : ne plus se battre jusqu’à la fin du conflit. Nous sommes en 1760 et la guerre est encore loin d’être achevée. Il sollicite auprès du ministre un congé pour poursuivre son apprentissage à Malte. Congé accordé par Choiseul avec une lettre de recommandation au Grand Maître[107]. Pierre-André quitte la France en avril 1761 pour revenir en août 1762. On ne sait rien non plus de ce deuxième séjour maltais. On peut simplement en déduire que pendant ces 16 mois, le chevalier, déjà trentenaire, a achevé son temps réglementaire de caravanes. Suffren retrouve sa place en 1763 dans une marine royale en pleine reconstruction.

Suffren dans la marine royale en reconstruction

Le Bretagne, fier trois-ponts issu du « don des vaisseaux » des années 1760, incarne avec les 16 autres unités construites la volonté de revanche des Français après les défaites de la Guerre de Sept Ans. (Musée naval de Brest)

Le Bretagne, fier trois-ponts issu du « don des vaisseaux » des années 1760, incarne avec les 16 autres unités construites la volonté de revanche des Français après les défaites de la Guerre de Sept Ans. (Musée naval de Brest)

À Versailles, le principal ministre de Louis XV, le duc de Choiseul, partage aussi l’idée d’une revanche nécessaire contre l’Angleterre et engage avec détermination la reconstruction de la Marine[108]. Choiseul fixe en 1763 l’objectif très ambitieux de porter la flotte à 80 vaisseaux et 45 frégates[109], chiffre irréaliste compte tenu de l’état des finances royales après cette guerre ruineuse. Le très populaire ministre, surfe donc sur le sentiment patriotique pour faire payer par les provinces, les grandes villes et les corps constitués (Fermiers généraux, chambres de commerce) la mise en chantier de nouveaux navires. C’est le « don des vaisseaux », qui apporte à la flotte 17 vaisseaux de ligne et 1 frégate[110]. Choiseul réforme aussi la direction des ports et des arsenaux (1765) et dans une moindre mesure la formation des officiers qui reste insuffisante en temps de paix. En 1772, on arme une escadre d’évolution destinée à l’entrainement.

Un seul personnage reste très prudent : le roi. Louis XV, profondément marqué par les épreuves de la guerre déclare en 1763 à Tercier, l’un de ses intimes : « Raccommodons-nous avec ce que nous avons pour ne pas être engloutis par nos vrais ennemis. Pour cela, il ne faut pas recommencer une nouvelle guerre »[111]. Louis XV est plus préoccupé par l’agitation intérieure des Parlements (tribunaux) qui minent son autorité depuis des années, que par la revanche sur l’Angleterre. En 1770, Louis XV renvoie Choiseul qui est sur le point de déclencher la guerre en soutenant l'Espagne lors d'une crise avec l'Angleterre, et les crédits pour la Marine restent très au-dessous des besoins. La revanche attendra un nouveau roi.

Au mois de mai 1763, Suffren embarque à nouveau sur la Pléiade, qu’il a quittée en 1758. La frégate est engagée avec trois consœurs (deux de Rochefort, deux de Toulon) contre les corsaires marocains de Salé qui se sont livrés à de nombreux actes de piraterie contre le trafic commercial français. Elles sont accompagnées par deux chébecs et deux autres petits navires. La Pléiade appareille de Toulon le 27 mai et rentre le 9 décembre. L’expédition est marquée par un fâcheux incident. Le 16 juillet, la Pléiade canonne et coule bas un corsaire algérien qu’elle a pris pour un salétin. Le Dey d’Alger, furieux, se livre à de violentes représailles antifrançaises[112]. L’affaire est finalement dénouée par une ambassade escortée d’une petite escadre, laquelle conclut un traité de paix, signé le 16 janvier 1764 avec la régence d’Alger.

Au cours de cette croisière, Suffren, rédige un mémoire sur « la façon de réprimer les corsaires d’Alger »[113]. Il adresse le document directement à Choiseul, le puissant ministre de la marine. Démarche étonnante, sachant qu’il n’est qu’un simple lieutenant de vaisseau de 34 ans. Cette sollicitation, si elle se passait aujourd’hui, vaudrait à l’officier des sanctions disciplinaires au nom du respect de la voie hiérarchique. Mais nous sommes au XVIIIe siècle, et le ministre lui adresse une réponse fort aimable dans laquelle il prend acte de la qualité des propositions du jeune officier[114]. Pour Suffren, il s’agissait sans doute de contribuer sincèrement à la bonne marche du service, mais aussi d’un moyen de se faire connaître et de se mettre en valeur. Objectif somme toute réussi. Avec ce premier échange, il inaugure ainsi une démarche qui va devenir habituelle, et sur laquelle nous reviendrons.

Le premier commandement sur le chébec le Caméléon (1764)

Un chébec. C'est sur ce vaisseau typiquement méditerranéen que Suffren exerce son premier commandement, en 1764. Il a 33 ans.

Un chébec. C'est sur ce vaisseau typiquement méditerranéen que Suffren exerce son premier commandement, en 1764. Il a 33 ans.