- Arles

-

Arles

Au bord des quais, vue sur le centre historique d'Arles.

Détail

Administration Pays France Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Département Bouches-du-Rhône

(sous-préfecture)Arrondissement Arles (chef-lieu) Canton Chef-lieu de deux cantons :

Arles-Est et Arles-OuestCode commune 13004 Code postal 13200 Maire

Mandat en coursHervé Schiavetti

2008-2014Intercommunalité Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette Site web www.ville-arles.fr Démographie Population 52 729 hab. (2008[1]) Densité 69 hab./km² Aire urbaine 53 057 hab. (1999) Gentilé Arlésiens Géographie Coordonnées Altitudes mini. 0 m — maxi. 57 m Superficie 758,93 km2 Arles est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville est traversée par le Rhône et se trouve entre Nîmes (à 27 km à l’ouest) et Marseille (à 80 km à l’est).

Le nom d’Arles dérive d’Arelate, mot d’origine celte signifiant lieu situé près de l’étang[2], par référence aux terrains marécageux qui entourent la cité. Durant l'âge du fer (VIIIe ‑ IIe siècle avant J.-C.), Arles constitue l'un des principaux oppida de la Celtique méditerranéenne[3]. Vers -50, Jules César appelle encore la cité Arelate dans le Bellum Civile (I, 36, 4) : Naves longas Arelate numero XII facere instituit (« Il fit construire à Arles douze vaisseaux de guerre »).

Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a en effet plus de 2 500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes, les alyscamps ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu de Jules César a été découvert dans le Rhône. En raison de son important patrimoine, la cité est classée ville d'Art et d'Histoire et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981.

Au XXIe siècle, malgré plusieurs déductions successives, la commune d’Arles présente la particularité d'être la commune la plus étendue de France métropolitaine avec ses quelque 72 000 hectares de superficie[4]. Ouverte au tourisme, elle accueille de nombreuses festivités tout le long de l’année : en décembre, Drôle de Noël, en avril, la Féria pascale ainsi qu’en septembre, la Fête du riz.

La commune a obtenu deux fleurs au concours des villes et villages fleuris[5].

Sommaire

Géographie

La ville d’Arles se trouve dans le sud-est de la France. Les campagnes arlésiennes sont très étendues et représentent la majeure partie du territoire communal. Elles sont organisées en quatre ensembles naturels bien distincts : au nord, la plaine du Trébon et les Alpilles, à l’est, la Crau et au sud, la Camargue dont la commune d’Arles possède la plus grande partie de la superficie (avec les Saintes-Maries-de-la-Mer, deuxième plus vaste commune de France métropolitaine, moitié moins étendue qu’Arles qui s'étend sur 745 km²).

Localisation

En France

Ville Avignon Montpellier Marseille Nice Lyon Toulouse Bordeaux Strasbourg Paris Nantes Lille Distance 35 km 75 km 87 km 248 km 256 km 304 km 536 km 701 km 712 km 792 km 915 km Source : itinéraire le plus court

Communes limitrophes

Topographie

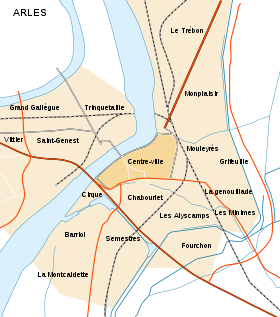

La ville et ses territoires

Arles est le lieu où commence le delta du Rhône et qui constitue la porte de la Camargue. La ville initiale construite au VIe siècle av. J.‑C. sur un rocher dominant la rive gauche du Grand Rhône (coordonnées géographiques : ) s’est développée ensuite à l’ouest, sur la rive droite (quartier de Trinquetaille) puis au Sud (quartiers du Vieux-Bourg, de la Roquette et de Barriol) et au Nord (quartiers Montplaisir et du Trébon). La présence de marais à l’Est a limité son développement dans cette direction. Durant l'âge du fer (VIIIe ‑ IIe siècle avant J.-C.), Arles constitue l'un des principaux oppida de la Celtique méditerranéenne[3]. La ville d’Arles est fortement marquée par la présence du Rhône qui coupe la ville en deux et qui reste encore même de nos jours, une menace lors des crues comme celle de 2003.

La commune d’Arles est, de très loin, la plus étendue de toutes les communes de France métropolitaine. Avec sa superficie d'environ 759 km², elle est grande comme, par exemple, trois fois Marseille (240 km²), quasiment sept fois Toulouse (110 km²) ou Paris (105 km²), dix fois Saint-Étienne (78 km²), quinze fois Lyon (48 km²) ou Bordeaux (50 km²), vingt-et-une fois Lille (35 km²)…

Son territoire comprend trois espaces naturels remarquables : au nord les Alpilles, au sud la Camargue dont elle possède la plus grande partie de la superficie (avec les Saintes-Maries-de-la-Mer, deuxième plus vaste commune de France métropolitaine moitié moins étendue qu’Arles) et à l’est la Crau avec Saint-Martin-de-Crau qui faisait partie de la commune d’Arles jusqu’en 1925[6]. Outre la ville proprement dite située au nord du territoire, la commune d’Arles inclut de nombreux bourgs et hameaux éloignés, notamment Albaron, Gimeaux, Mas-Thibert, Moulès, Raphèle-lès-Arles, Saliers et Salin-de-Giraud.

La plaine du Trébon

Les Alpilles

Les Alpilles arlésiennes, qui correspondent au sud de ce petit massif, commencent à partir du monastère de Montmajour, bâti sur un îlot surplombant une plaine marécageuse asséchée à plusieurs reprises sous les Romains, au Xe siècle puis aux XVIe et XVIIe siècles et enfin au XIXe siècle. Elles longent du nord à l’est, les villages de Fontvieille, avec le moulin de Daudet, du Paradou, de Maussane-les-Alpilles et de Mouriès. Il s’agit essentiellement d’une zone rocailleuse vallonnée avec un habitat clairsemé, principalement orientée vers le tourisme et des productions agricoles comme les plantations d’oliviers.

La Crau

La Crau est une zone alluviale constituée par la Durance avant que celle-ci ne soit capturée par le Rhône vers 70000 av. J.-C., située à l’est d’Arles et s’étend jusqu’à l’étang de Berre. La Crau arlésienne comprend les villages de Pont-de-Crau, Raphèle et Moulès et jouxte à l’est la commune de Saint-Martin-de-Crau. Elle s’étend sur environ 20 000 hectares de terres agricoles consacrés aux cultures maraîchères et fruitières, à la production de foin et à l’élevage ovin.

La Camargue

La Camargue arlésienne, terre deltaïque, dépend administrativement du canton d'Arles-Ouest de l'arrondissement d'Arles. Elle s'étend environ sur 40 000 hectares du nord au sud-est du delta du Rhône et sur la rive gauche du Grand-Rhône. Elle est limitée au nord et à l'ouest par le Petit-Rhône, au sud par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, le Vaccarès, la Méditerranée et la commune de Fos et à l'ouest par le canton d'Arles-Est (la plaine de la Crau). Elle comprend les villages de Gimeaux, Saliers, Albaron, Le Paty, Gageron, Mas-Thibert, Le Sambuc et Salin-de-Giraud[7].

Véritable île, seuls cinq ponts et un bac la relient au Languedoc et au reste de la Provence : le pont de Saint-Gilles, les deux ponts de Fourques et les deux ponts d'Arles au nord, et le bac de Barcarin au sud. En raison des risques d'inondation, son habitat est clairsemé, constitué principalement de mas et de quelques villages pour la plupart très anciens bâtis sur les ségonaux ou des buttes artificielles datant généralement de l'époque romaine. L'agglomération la plus importante Salin-de-Giraud, la seule à avoir une vocation industrielle, est récente : elle n'a été créée qu'en 1856 pour loger la population exploitant les salins. Pendant longtemps, de l'époque grecque au XVIIIe siècle, les Arlésiens y construisent des tours pour contrôler le commerce et les navires remontant les bras du Rhône[8].

La Camargue arlésienne est structurée du nord-ouest au sud-est en fonction de la nature des terrains et de leur salinité. On trouve ainsi des terres céréalières, maraichères et d'élevage, des rizières, des zones marécageuses, des salins et les lagunes cotières. L'avenir économique de cette région dépend de l'aménagement de la Camargue : la gestion des ressources, notamment de l'eau douce du Rhône entre des acteurs aux intérêts parfois opposés (producteurs de riz et exploitants des salins, par exemple), en sera un défi majeur.

Hydrographie

Le Rhône traverse la ville d’Arles en y entrant par le nord-ouest et en sortant par le sud-ouest. Son régime hydraulique est caractérisé par des maxima automnaux liés aux pluies méditerranéennes, et printaniers en raison de la fonte des glaces. L’hiver présente souvent des débits soutenus mais moins marqués et le régime hydraulique minimum est estival.

En raison du bassin fluvial du Rhône, il en résulte un régime hydrologique complexe, et une grande diversité dans la formation des crues et leur déroulement. On distingue les types de crue suivants[9]:

- les crues océaniques, dans lesquelles la Saône joue un rôle prépondérant,

- les crues méditerranéennes extensives (janvier 1994), avec une forte contribution des affluents méditerranéens de rive gauche (Durance, notamment),

- les crues cévenoles (septembre 2002) avec un rôle prépondérant des affluents méditerranéens de rive droite (Ardèche, Cèze, Gardon),

- les crues généralisées (type mai 1856)

Le Rhône est un voisin dangereux avec qui les arlésiens ont su autrefois compter. Toutefois, depuis le début du XXe siècle, l’expansion urbaine favorisée par un affaiblissement temporaire des crues s’est réalisée essentiellement sur des zones inondables, nécessitant désormais une surveillance renforcée de ce puissant compagnon. En décembre 2003, une importante inondation, de type centenaire, touche la commune avec des conséquences économiques pour de nombreuses entreprises dont la fermeture de l’usine Lustucru, marque de Panzani[10]. En effet, à la suite d’une rupture de digues, près de 7000 habitants ont été évacués et plus de 3800 logements et 353 entreprises inondés. C’est principalement le nord de la ville qui a été affecté, notamment les quartiers du Trébon, Monplaisir et la zone industrielle nord[11].

Le tout premier pont d’Arles traversant le Rhône était probablement un pont de bateaux romain, remplacé par le pont de Constantin au IVe siècle. Du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, le Rhône est traversé alternativement par un bac ou un pont de bateaux. C’est finalement en 1875 que le premier pont moderne en dur est construit ; il s’agit du pont de Trinquetaille peint par van Gogh en 1888. Détruit en août 1944 par les bombardements alliés, il est reconstruit au même emplacement en 1951. Un second plus récent est mis en place en 1969, pour l’autoroute[12].

Géologie

Histoire

L’histoire géologique des territoires arlésiens commence avec les formations sédimentaires déposées à la fin du secondaire qui constituent l’ossature des Alpilles et de la Montagnette. À l’ère tertiaire, l’ouverture de l’axe rhodanien fracture ces structures. Ce fossé rhodanien permet plusieurs invasions marines et le dépôt de sédiments aux faciès variés, tels les grès jaunes riches en coquilles du quartier de l’Hauture. Entre 6 et 5 millions d’années, les assèchements successifs de la Méditerranée entraînent une érosion considérable tout autour de la cité puis le dépôt de nouveaux sédiments. Au quaternaire, l’émersion définitive du golfe rhodanien laisse place aux dépôts caillouteux fluviatiles, notamment ceux de la Crau apportés par la Durance qui s’écoulait jusqu’à 30.000 av. J.-C. dans le golfe de Fos avant sa capture par le Rhône. La physionomie du delta avec la Camargue actuelle est très récente. Initialement plus à l’ouest, les bras du Rhône se sont progressivement déplacés vers l’est façonnant un littoral très mouvant[13].

Morphologie actuelle

Cette histoire explique les principales structures du territoire arlésien. Les contreforts des Alpilles au nord-est de la ville datent ainsi du secondaire, la butte sur laquelle est construite la cité antique, du tertiaire, et le reste de son territoire, du quaternaire en distinguant la Crau au sud/sud-est formée par la Durance, et la plaine du Trébon au nord et la Camargue au sud-ouest, par le Rhône. Parmi ces derniers territoires, ceux à l’extrémité du delta sont très récents, datant parfois de moins de deux siècles.

Climat

Arles est soumis au climat méditerranéen avec une longue période estivale, chaude et sèche, des hivers doux, un ensoleillement important et des précipitations irrégulières. Son climat comporte des particularités liées à la situation géographique de la ville au sud du couloir rhodanien entre Cévennes et Alpes du Sud. Ainsi les automnes, et dans une moindre mesure les périodes avril-début mai, sont arrosés avec des précipitations brèves mais importantes et les hivers parfois rigoureux à cause du mistral, vent violent et froid qui donne aux paysages arlésiens leur luminosité exceptionnelle.

En hiver les températures descendent fréquemment sous zéro sur des périodes pouvant dépasser parfois plusieurs semaines. On peut rappeler les hivers 1929, 1944, 1956, 1963, 1986 avec des records autour de -15 à -18 °C. En sens inverse, le 1er août 2001, à la station Arles Tour de Valat, a été enregistrée une température de 38,7 °C.

Les pluies méditerranéennes sont liées à des dépressions qui se forment sur le golfe de Gênes ou au large des Baléares. Des vents d’est à sud-est chauds, chargés d’eau puisque traversant la Méditerranée, rencontrent l’obstacle des Cévennes, ou moins souvent, des Alpes, s’élèvent au contact de l’air froid d’altitude en cumulo-nimbus parfois énormes et éclatent en orages brutaux. La localisation des pluies varie selon l’implantation respective de l’anticyclone et de la dépression et leur intensité dépend du volume de nuages créé par l’humidité des vents et bien sûr des différences de températures. Ces orages se produisent généralement en automne et peuvent provoquer des précipitations de 200 mm par jour et parfois plus. De durée de quelques heures, ils sont en souvent violents, comme ces jeudis 4 et 11 septembre 2008 où l’on a relevé plus de 50 mm en moins d’une heure ! La pluviométrie mensuelle présente également une grande variabilité. Toutefois, la hauteur annuelle des précipitations n’est que de 524 mm, une des plus faibles de France et le nombre de jours de pluie (+ 1 mm/jour) d’environ 60 jours par an. Mais cette moyenne cache une variabilité annuelle des pluies très importante : ainsi les chiffres vont de 344 mm en 1945 à 1 063 mm en 1960, soit des variations de plus de 200 %. Les statistiques révèlent aussi que les périodes sèches ou très sèches peuvent s’étendre sur deux ou trois ans, comme entre 1945 et 1947[14].

Au niveau des extrêmes :- le 8 septembre 2005, 111 mm d’eau[15],

- le 22 septembre 2003 à la station Arles Trinquetaille, 265 mm (RRmax en 24h de 6hTU-6hTU).

Histoire

Héraldique et devises

Blasonnement - D’azur au léopard accroupi d’or, la queue remontant entre les jambes, la patte dextre élevée tenant un labarum de Constantin du même chargé d’une inscription de sable CIV.AREL.

Signification

- Le blason d’Arles comporte plusieurs références historiques. Le passé romain de la cité est rappelé par l’étendard tenu par le lion en souvenir de la fondation de la colonie en 46 av. J.-C. et par l’inscription CIVitas ARELatensis évoquant l’époque de Constantin Ier qui fit d’Arles une des capitales de l’Empire. C’est le premier âge d’or de la petite Rome des Gaules qui deviendra un grand centre religieux aux premiers temps de la Chrétienté. De cette période, le blason de la ville a gardé le monogramme du Christ (XP) au sommet de la bannière portée par le lion. Enfin avant de perdre son autonomie en 1251, Arles s’était rapproché de Venise. Le lion d’Arles[note 1] aurait donc pour origine le fameux lion de saint Marc, emblème de la Sérénissime[16].

Caesar de Nostradamus[17] dans son Histoire et chronique de Provence[18], parle d’un sceau de cette ville figurant dans une ancienne charte. Ce sceau de plomb porte d’un côté la figure d’un lion contourné, avec cette devise : NOBILIS IN PRIMIS DICI SOLET IRA LEONIS ; de l’autre côté, un château à trois tours, celle du milieu plus élevée, avec cette autre devise : URBS ARELATENSIS EST HOSTIBUS HOSTIS ET ENSIS[19].

Il semble que la devise la plus connue : AB IRA LEONIS fut une devise de défi ; la ville menaçait ses ennemis de la colère du lion qui la personnifiait. Certains auteurs admettent que la devise : AB IRA LEONIS doit se compléter ainsi : DEFENDE NOS DOMINE ! (de la colère du lion [c’est-à-dire de nos ennemis], défendez-nous Seigneur !) Elle devient, dans ce cas, devise d’invocation; cette interprétation est toutefois minoritaire. On trouve également ALMA LEONIS URI ARELATENSIS HOSTIBUS EST, NISI AB IRA LEONIS et SENATUS POPULUSQUE FLORENTINUS. Mais le texte AB IRA LEONIS, URBS ARELATENSIS EST HOSTIBUS HOSTIS ET ENSIS, plus complet, correspond à la devise généralement admise de la ville. Frédéric Mistral la commente et en critique la prétention.Antiquité

Articles détaillés : Histoire d'Arles à l'époque pré-romaine et Histoire d'Arles à l'époque romaine.Oppidum celto-ligure , le site d’Arles est fréquenté par des commerçants méditerranéens. Avec la fondation de Marseille (600 av. J.-C.), la ville s’organise à la fin du Ve siècle av. J.‑C. d’abord en emporion grec puis en colonie appelée Théliné[20]. Lors de la poussée celte du début du IVe siècle av. J.‑C., la cité revient sous domination autochtone et reprend le nom d'Arelate. Au cours du IIe siècle av. J.‑C., les conflits qui opposent Marseille et la confédération salyenne occasionnent à la cité d’importants dégâts. Après l’écrasement de la confédération en 122 av. J.-C., les Romains s’installent en Provence. Arles se trouve probablement rattachée à la Gaule narbonnaise fondée en 118 av. J.-C., bien que certains historiens incluent dès cette époque la cité arlésienne dans la zone d’influence de Marseille.

Soutenant en 49 av. J.-C. Jules César contre Marseille, Arles en est récompensée et devient une colonie romaine dès 46 av. J.-C.. Sa fortune initiale date de cette époque. Elle bénéficie pendant presque trois siècles de plusieurs plans d’urbanisme successifs au cours desquels elle s’embellit de ses nombreux monuments et se protège avec ses remparts. Le christianisme s’installe dans la cité et son premier évêque historiquement connu, Marcianus, est mentionné dès 254 dans une lettre de saint Cyprien. Après les destructions des années 250-270, que la tradition historique impute aux Alamans, le développement urbain ne reprend qu’au début du IVe siècle, sous l’empereur Constantin, avec une nouvelle croissance politique et administrative, la cité devenant alors une résidence de l’empereur. Il y séjourne à plusieurs reprises et y organise le concile de 314. Probablement en 407, l’administration impériale déplace la préfecture du prétoire des Gaules située jusqu’alors à Trèves, à Arles qui connaît en conséquence une véritable renaissance politique puis ecclésiastique un siècle exactement après Constantin Ier. Toutefois, ce nouveau rôle n’exclut pas les menaces d’invasions des fédérés Wisigoths installés en Aquitaine depuis 418. Finalement, après de nombreuses tentatives, Arles est prise par Euric et devient ville wisigothique en 476.

Haut Moyen Âge

Après une situation confuse au début du VIe siècle, Arles passe sous protectorat ostrogoth en 508, puis devient ville franque en 536[21]. Elle subit la peste de Justinien dès 543 ainsi que de nombreux sièges. Elle est investie à plusieurs reprises notamment en 570, 574, 587 et la population se regroupe alors dans une enceinte réduite. On signale également une crue dévastatrice en 580 et des famines, en particulier celle de 585. Le siècle suivant, la cité est administrée par les représentants des branches mérovingiennes, soit dans le cadre d’une Provence unifiée, soit de manière individualisée par un duc. On a longtemps cru (thèse de Pirenne aujourd'hui dépassée) à un arrêt du commerce. Dès la fin du VIIe siècle, le commerce entre l’Occident et l’Orient méditerranéen est le fait de négociants juifs, probablement des Radhanites, seuls liens entre l’Islam et la Chrétienté, qui utilisent les ports francs d’Arles et de Marseille[22]. On sait aujourd'hui que le commerce continue après les Sarrasins.

Vers le milieu des années 710, des troubles sont signalés[23], suivis à partir des années 720 par des raids sarrasins. Après la révolte en 735-739 du duc Mauronte allié aux Maures, Arles et Avignon sont pillées et mises au pas avec rigueur par le pouvoir carolingien. Toutefois à la fin du siècle, la Renaissance carolingienne aurait été traduite dans la cité par le développement du commerce et la remise en culture du territoire.

Mais dès la mort de Charlemagne, l’histoire d’Arles s’inscrit dans le processus de désagrégation de l’Empire carolingien. Au gré des successions apparaît un territoire autonome appelé royaume de Provence. Des ducs turbulents dirigent alors successivement la région d’Arles pillée en 842 et 850 par les Sarrasins[24] puis en 859 par les Normands. Finalement le 15 octobre 879, Boson se fait sacrer roi de Provence et de Bourgogne. Ayant pris Vienne pour capitale, il doit alors affronter l'opposition de son frère Richard le Justicier, installé à Autun. Boson manque de légitimité. Son fils Louis, aveuglé en 905 par son ennemi Bérenger d'Italie, prend pour régent Hugues d'Arles.

Au début du Xe siècle, Hugues d'Arles s’installe dès 911 à Arles dont il fait la capitale du royaume dont il est régent pour Louis l'Aveugle. Il s'en désintéresse après 926, lorsqu'il devient roi d'Italie. La Provence a donc un roi aveugle et un régent absent. La couronne de Louis, décédé en 928, est remise à Raoul, roi de Francie occidentale (923-936). Après la mort d’Hugues en 948, on voit apparaître sous l’autorité distante de Conrad II, la Ire dynastie des comtes de Provence, avec le comte Guillaume Ier, qui en chassant les Sarrasins en 973, s’émancipe de la suzeraineté du roi de Bourgogne. Dès 980, la paix revenue apporte les conditions d’un renouveau économique et la renommée du comte, un éphémère rayonnement politique.

Moyen Âge classique

Fra Angelico, saint Dominique de Guzmàn, fondateur de l’ordre des dominicains qui s’installent à Arles en 1231

Fra Angelico, saint Dominique de Guzmàn, fondateur de l’ordre des dominicains qui s’installent à Arles en 1231

Dès les premières années du XIe siècle, les comtes de Provence[25] ne sont plus en mesure de tenir les grands lignages en respect et en 1008, à la mort de Roubaud[26] s’ouvre une période de troubles[27], aggravée par la puissance des grandes familles[28], la militarisation de la société arlésienne[29] et le rattachement, en 1032, au Saint-Empire romain germanique[30]. Autre facteur d’affaiblissement : la Réforme grégorienne. Suivant la Paix de Dieu[31], elle conduit après 1078 à une véritable crise politique[32], entre le comte affaibli[33] et l’archevêque d’Arles Aicard[34] excommunié mais soutenu par la cité et le comte de Toulouse Raymond IV, qui ne sera réglée qu’après 1096[35]. Sur le plan économique le mouvement de reprise amorcé dès la fin du Xe siècle continue après l’an 1000. Des terres sont remises en culture et la cité se développe à l’extérieur des murs[36]. Après 1050[37], les défrichements[38] reprennent et la ville s’ouvre aux commerçants italiens[39].

Le XIIe siècle siècle arlésien est occupé par des péripéties complexes où s’affrontent Gènes et Pise et où s’opposent les familles de Barcelone et de Toulouse soutenues par leurs alliés arlésiens respectifs[40]. Dans ce contexte d’instabilité politique lié en partie à l’installation contestée en 1112[41] de la 2e dynastie des comtes de Provence qui sera une des causes des guerres Baussenques, Arles voit naître dès 1131 un mouvement d’émancipation urbaine appelé consulat[42]. Préoccupation de l’empereur Frédéric Barberousse[43] qui s’y fait sacrer roi d’Arles en 1178, la ville en contrepartie perd vers 1180 son rôle de capitale comtale au profit d’Aix jugée moins turbulente. En prolongement de la prospérité précédente Arles bénéficie durant ce siècle d’un développement économique avec notamment l’essor de ses activités maritimes et le commerce du sel et du vermillon qui enrichit la caste des chevaliers urbains. Sur le plan juridique, de nouvelles techniques apparaissent[44] et au niveau religieux, la ville accueille dès les années 1140 les ordres militaires et s’embellit de nombreuses églises romanes.

Le mouvement d’émancipation urbaine se poursuit au XIIIe siècle toujours favorisé par l’empereur germanique et contrarié par de nouveaux acteurs tels l’Église confrontée aux Albigeois, les princes franciliens et la royauté française. Ainsi après les conflits de 1203-1218 liés au contexte de la première croisade des Albigeois, la cité s’oriente en 1220 vers un type de gouvernement particulier, la podestarie qui encourage l’extension territoriale de la communauté[45]. En 1235-1238 avec la confrérie des bailes puis en 1246-1250 lorsque la cité alliée à Avignon, Marseille et Barral des Baux fonde une ligue[46], Arles revendique une autonomie à tendance anti-cléricale[47] avant de capituler en 1251[48] devant Charles d’Anjou[49]. Les Capétiens après avoir mis en place une administration efficace et tatillonne[50], partent en Italie accompagnés de la noblesse arlésienne en 1265. Sur le plan politique, 1251 marque une rupture. La ville perd ses consuls remplacés par des fonctionnaires comtaux[51], ainsi que tous ses biens[52] et sa noblesse, autrefois fière, va désormais rechercher les honneurs en Italie, centre du nouveau pouvoir comtal. Le XIIIe siècle arlésien est également celui des ordres mendiants qui s’installent en nombre dans la ville[53]. Enfin, sur le plan économique la prospérité continue et à la fin du siècle Arles atteint son optimum démographique du Moyen Âge avec environ 15.000 habitants.

Moyen Âge tardif

Commencé en 1306 avec l’accueil des juifs chassés du Languedoc[54], le Moyen Âge tardif arlésien se termine par le pogrom de 1484[55] suivi de l’expulsion des juifs de la cité[56], après le rattachement de la ville au Royaume de France en 1483.

Après l’installation de la Ire dynastie Angevine en 1250, la cité subit un reflux général : d’abord politique au profit d’Aix, capitale du Comté, puis ecclésiastique au profit d’Avignon[57] et enfin commercial au profit d’Avignon et de Marseille. Ce phénomène se trouve amplifié à compter des années 1340-1350 par un effondrement démographique lié à la trilogie célèbre : guerres, pestes et disettes. Pour Arles, la disette est un accident, la peste un mal périodique[58] et la guerre une menace permanente, venant du continent au XIVe siècle [59] puis de la mer jusqu’à la fin des années 1460[60]. Ainsi Arles est assiégée en 1368 par Duguesclin représentant les intérêts du capétien Louis d’Anjou, prise en juillet 1384[61] par les Tuchins lors de la guerre de succession de la reine Jeanne et menacée à plusieurs reprises au XVe siècle par les galères catalanes. Le 4 juin 1365, entre deux conflits, Charles IV roi de Bohême, voulant restaurer le Royaume d’Arles, s’y fait couronner roi dans la cathédrale Saint-Trophime.

Sur le plan démographique, à la suite de la peste de 1348 Arles va vivre un profond déclin avec un plus bas démographique de 5.000 habitants à la fin des années 1430[62] avant que n’apparaisse une lente reprise dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette période difficile entraîne une solidarité communale plus grande, qui exclut toutefois les juifs[63], avec la multiplication des confréries, sortes d’associations laïques, charitables et funéraires qui structurent au quotidien la vie des arlésiens. Sur le plan politique, les guerres liées à l’installation de la seconde dynastie Angevine, permettent à la ville de retrouver en 1385[note 2] une partie de ses droits aliénés en 1251. Et paradoxalement dans ce contexte déprimé, le pays d’Arles fort demandeur en main d’œuvre devient un centre d’immigration[64]. Ces flux migratoires seront à l’origine de la reprise et du repeuplement des années 1470. La crise démographique de la fin du XIVe siècle, transforme toutefois l’économie arlésienne avec une agriculture qui décline au profit de l’élevage et du commerce des peaux et de la laine. Attirés par ce commerce, la présence de la papauté à Avignon et les fermes fiscales, des négociants italiens s’installent dans la cité et certains y fondent de puissantes familles[65]. À la fin du Moyen Âge, la société arlésienne est devenue une société pastorale, avec une noblesse nombreuse et riche qui va dominer la ville jusqu’à la Révolution.

Ancien Régime

L’annexion d’Arles à la France se fait sans difficulté et en 1536 les Arlésiens témoignent de leur attachement à leur récente patrie en arrêtant la seconde invasion de la Provence de Charles Quint. La paix revenue, Arles s’enrichit grâce à son vaste terroir progressivement remis en culture. C’est de cette époque que datent les premières tentatives modernes de dessèchement des marais et d’irrigation avec notamment le canal de Craponne creusé dans les années 1550[note 3]. Cette période de prospérité se traduit par le développement artistique de la cité. Plusieurs monuments publics[note 4] et des hôtels particuliers de style Renaissance sont alors édifiés. Toutefois cette prospérité s’achève au début des années 1560 avec les guerres de religion[note 5]. Ces troubles religieux et politiques, ponctués par la visite royale de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis en automne 1564 ne prendront fin qu’avec le couronnement d’Henri IV[note 6]. À cette guerre civile se rajoutent des calamités naturelles, pestes[note 7] et inondations. Après toutes ces épreuves la situation financière d’Arles est catastrophique et la cité doit dès lors se résoudre à vendre une partie des biens communaux.

La vente par la ville d’une partie de son immense territoire fait apparaître en Camargue de vastes domaines fonciers qui participent à la reconquête agricole de ce terroir déserté depuis des décennies. Vers 1625, des conditions climatiques favorables permettent un accroissement de la production et relancent l’idée de l’assèchement des marais[note 8]. En retour à l’enrichissement des classes nobles et bourgeoises, les arts se développent[note 9] et la ville se pare d’un grand nombre d’hôtels particuliers. De même, des modifications notables sont apportées aux établissements religieux[66]. Dans ce renouveau architectural émerge le nouvel hôtel de ville[67] achevé en 1675[68], puis à compter de 1679, les consuls entreprennent une politique d’alignement qui modifie considérablement l’aspect du centre-ville. Déchue de tout rôle politique, Arles ne brille plus que par l’éclat de son archevêché. L’élan pastoral impulsé par le concile de Trente est relayé dans la cité par des archevêques actifs. Il en résulte une multiplication de congrégations religieuses tandis que la poussée démographique incite à une rénovation des paroisses.

Au tournant du siècle, Arles va renouer avec un épisode de tensions et de catastrophes avec les risques d’invasion des troupes du duc de Savoie[note 10], l’hiver 1709, les intempéries et les inondations des années 1700 et 1710 et surtout la peste de 1721 qui emporte plus de 40 % de la population[69]. Toutefois, à partir de 1725 l’agriculture bénéficie de conditions plus clémentes et la ville continue son embellissement architectural. La noblesse fait un accueil favorable aux modèles parisiens et les hôtels de grandes familles arlésiennes sont alors construits tels que ceux de Quiqueran de Beaujeu ou du Roure. Cet embellissement se retrouve également dans la construction publique[note 11]. Cette richesse s’accompagne de quelques crises de subsistance comme celle du 2 janvier 1752 qui éclate à la suite d’une pénurie de blé générée par la spéculation. Dans les dernières années de l’Ancien Régime, la ville se tourne vers l’industrie[note 12],[note 13]. L’activité portuaire liée pour l’essentiel au trafic de bois, pierres, charbon, fourrages et blés, assure également la prospérité de la ville. En conséquence la ville s’étend et des travaux communaux significatifs, pour la première fois depuis le début du XIVe siècle, sont réalisés à l’extérieur de l’enceinte médiévale avec notamment en 1775 le comblement des fossés de la Lice et en 1781, le transfert des cimetières urbains à l’extérieur de la cité.

Révolution

En 1788-1789, un rude hiver plonge dans une profonde misère une population accablée par l’impôt. Des émeutes éclatent, et après avoir récusé leurs députés aux États Généraux, les Arlésiens se rendent maîtres de la municipalité. Le 4 août ils déposent leurs consuls et un nouveau conseil est formé, composé de représentants de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et de diverses corporations.

Dès les premiers mois de la Révolution, Pierre-Antoine Antonelle, d’origine aristocratique et chef mythique des Monnaidiers (partisans de la Révolution) devient le plus important protagoniste de la Révolution française à Arles. Élu le 15 février 1790 maire de la ville, grâce aux voix des artisans et des marins, et farouchement anti-clérical, il s’oppose dans la cité à l’archevêque monseigneur du Lau et à ses partisans, les Chiffonistes. Au cours de son mandat, le village de Fontvieille devient commune autonome par déduction du territoire arlésien.

Dans ce climat de violence quotidienne, les deux clans s’affrontent. Les élections de novembre 1791 donnent la victoire à la Chiffone emmenée par le nouveau maire Pierre Antoine Loys. Les monnaidiers pourchassés quittent la ville pour se cacher en Camargue et les vainqueurs transforment la ville en camp retranché royaliste.

Le 21 mars 1792, Arles est déclarée en état de rébellion contre la République. Une armée de Marseillais se met alors en route et entre le 27 mars dans une ville désertée durant la nuit par les chiffonistes. En punition des sentiments légitimistes de la cité, la Convention nationale condamne la ville d’Arles à raser ses remparts, ce qui ne sera réalisé que partiellement.Après la Révolution

Au XIXe siècle, Arles est marquée par les épidémies de choléra[70]. La cité subit également de profondes mutations : elle redécouvre son passé historique et se transforme de gros bourg agricole et portuaire, en ville ouvrière. Au début de ce siècle, vers 1824 le baron de Chartrouse, maire d’Arles entreprend de remettre en valeur la patrimoine bâti en dégageant les Arènes, puis le théâtre antique. Port encore important[71] au début du XIXe siècle, Arles perd dès 1848 son monopole de la navigation sur le Bas-Rhône à cause des chemins de fer (ligne PLM) et se vide ainsi de ses marins qui représentaient avec leurs familles près du tiers de la population. La ville trouve cependant un second souffle dans l’industrie. Les ateliers des chemins de fer qui recouvrent les Alyscamps attirent dès 1848 une nouvelle population. Un peu plus tard, des ateliers de construction navale apparaissent à Barriol. La population rurale, qui constituait encore 40% des habitants de la ville vers 1850, quitte la cité vers les exploitations agricoles. En moins d’un demi-siècle Arles devient une ville ouvrière. En parallèle, dès les années 1830, la cité se transforme en se dotant de nouveaux équipements[72]. La ville se développe également en périphérie par extension de faubourgs et son territoire est mis en valeur. En 1856, des industriels bâtissent Salin-de-Giraud au sud de la commune pour l’exploitation du sel puis en 1892, deux lignes de chemin de fer sont créées pour le développement de la Camargue[73].

Le début du XXe siècle, marqué par les crises vinicoles et la guerre de 14-18, voit un retrait des cultures sur le territoire arlésien au bénéfice de l’élevage. La ville qui célèbre le poète du félibre Frédéric Mistral et son Museon Arlaten, se dote de quelques grands hôtels, notamment sur la place du Forum, qui préfigurent l’orientation touristique de la cité. Au sud de la ville le quartier Chabourlet, un nouveau quartier à l’architecture inspirée du style Art floral, apparaît. En 1944, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale[74] détruisent plus d’un quart de son habitat, principalement dans les quartiers de Trinquetaille, de la Cavalerie et du Trébon, c’est-à-dire autour des ponts et de la gare ferroviaire. La reconstruction est dirigée par les architectes Pierre Vago et Jacques Van Migom. Au niveau agricole, la riziculture se développe en Camargue dès la fin des années 1940. Très éprouvée dans les années 1980 par des suppressions d’emplois industriels, la ville s’oriente vers des activités culturelles et acquiert une forte notoriété dans les domaines liés à l’image. Les Rencontres internationales de la photographie, créées en 1970 deviennent une manifestation internationale et des maisons d’éditions, littéraires et musicales, s’installent dans la cité (voir partie Économie).

Ville et quartiers

Urbanisme

Tout en subissant de nombreux plans d’urbanisme, de l’antiquité à l’époque contemporaine, le centre ville de la cité, est fixé géographiquement dès la fin du XIIe siècle, tout en conservant une richesse patrimoniale qui en fait un des lieux touristiques les plus fréquentés de Provence. Les quartiers périphériques de la cité plus récents, hormis celui de Trinquetaille, reflètent les aménagements entrepris aux XIXe et XXe siècles et les transformations sociales de la cité.

Dans l’antiquité, la ville est un des principaux sites de la Celtique méditerranéenne[75]. Elle a été aménagée dès l’époque grecque, mais le premier plan d’urbanisme connu remonte au Ier siècle av. J.‑C., sous l’empereur Auguste. Il structure encore de nos jours le centre ville. Remaniée plusieurs fois sous les flaviens, le Haut Empire à l’époque des Antonins, l’empereur Constantin et les empereurs de l’Antiquité tardive, la cité garde une incomparable trace de son riche passé romain, puisqu’elle devint résidence impériale. La ville se dote aussi dès les IVe et Ve siècles de lieux cultuels chrétiens qui se substituent aux temples romains. Au plus fort de son expansion, vers le premier quart du Ve siècle la ville est probablement plus peuplée que de nos jours.

Le Haut Moyen Âge est une période d’insécurité et d’épidémies. La cité se réorganise dans une enceinte réduite en exploitant comme carrières les monuments de la ville et en transformant l’amphithéâtre en place forte lotie. La fin du Xe siècle marque le début d’un renouveau économique au cours duquel Arles va se développer hors de ses murailles; de nouveaux quartiers appelés bourgs se construisent ainsi à proximité immédiate de la ville qui va à la fin du XIIe siècle les intégrer dans de nouveaux remparts entourant une cité agrandie, dont les limites sont encore visibles de nos jours au travers des vestiges de l’enceinte médiévale et des boulevards entourant la vieille ville. La fin du XIIe siècle se caractérise également par un embellissement urbain avec de nombreuses églises romanes. Après l’installation en 1251 de la première dynastie Angevine en Provence, le déclin de la cité et surtout la terrible peste de 1348 stoppent brutalement le développement de la communauté. Pendant plus de deux siècles, la ville va vivre enfermée dans ses murs avec comme principales préoccupations urbanistiques, l’amélioration du bâti religieux et l’entretien des remparts sollicités jusqu’aux guerres de religion.

Dès le fin du XVe siècle, la ville se transforme dans la qualité du bâti et le réaménagement du centre ville, avec les premières restructurations de la Renaissance[note 14], les hôtels particuliers des XVIe et XVIIe siècles de nobles et de bourgeois enrichis par l’exploitation de domaines agricoles en Camargue et en Crau, la rénovation du bâti diocésain lors de la Contre-Réforme et en 1675, l’édification de l’hôtel de ville. À compter de 1679, une politique d’alignement est entreprise par les consuls. Cette politique d’alignement qui se poursuit jusqu’à la Révolution, modifie considérablement l’aspect du centre-ville.

Après la Révolution, la ville redécouvre ses monuments qui sont progressivement dégagés. Elle s’agrandit au-delà de son enceinte médiévale, s’industrialise et se dote de nombreux équipements publics lui permettant de se transformer de gros bourg agricole en une ville ouvrière, puis touristique. Le XIXe siècle voit ainsi la réalisation d’importants travaux d’aménagement urbain : dégagement et restauration des monuments romains[note 15] dès les années 1820-1830, construction d’édifices publics[note 16] et de nouveaux ponts sur le Rhône, aménagement de lieux publics[76], réalisation des infrastructures ferroviaires de la ligne PLM vers 1845-1850, édification des quais après les inondations catastrophiques de 1841 et 1856 et percement de voies nouvelles [note 17]. Au XXe siècle, l’urbanisme arlésien se concentre sur l’amélioration de la voirie, le lotissement de nouveaux quartiers résidentiels à la périphérie de la ville médiévale (Trébon, Montplaisir, Alyscamps, Barriol…) et les travaux de reconstruction à la suite des bombardements de 1944[note 18]. Des infrastructures sont également réalisées à partir des années 1970[note 19] afin d’améliorer la vie des arlésiens et le transit automobile urbain et interurbain.

Situation actuelle et projets

Aujourd’hui, on distingue traditionnellement les quartiers de la vieille ville (Cité, Hauture, Méjan, Roquette et Cavalerie/Portagnel), c’est-à-dire ceux situés à l’intérieur de l’enceinte médiévale, des quartiers périphériques pour la plupart d’un développement plus récent, réalisé en deux vagues principales : fin du XIXe siècle et années 1960-1970. Ainsi sur le plan ci-contre, seuls les quartiers du centre-ville et celui de Trinquetaille sur la rive droite du Rhône apparaissent.

À la date du 29 avril 2003, les projets définis par la municipalité s’articulent autour d’une meilleure adaptation de la cité aux voies de circulation automobiles, d’un développement des activités et des zones d’habitation, et d’une amélioration des équipements.

On peut citer ainsi :

- la création d’une autoroute de contournement de la ville avec à terme la possibilité de réaménager la RN113 en voie urbaine pour supprimer la coupure entre le centre-ville et les quartiers périphériques.

- les aménagements des entrées de la ville : désenclavement des quartiers et nouvelles activités

- l’aménagement des anciens ateliers de la SNCF en articulation avec la nouvelle ZAC des Minimes dans le quartier des Alyscamps (les anciens ateliers du chemin de fer adossés à la nécropole antique des Alyscamps représentaient 13 hectares en cours de reconquête par la ville. Le premier acte de cette transformation, la rénovation du bâtiment principal, la chaudronnerie, en une halle d’environ 5 000 m2 a été réalisé en 2007 sous la direction des architectes Alain Moatti et Henri Rivière) : équipements universitaires, habitat, hôtel d’entreprises, espaces de loisirs et équipements culturels d’une part et création d’un nouveau quartier d’autre part

- les nouveaux équipements (Médiapôle, nouveau collège Frédéric-Mistral) et la réhabilitation du parc social.

Les quartiers

La ville est composée des neuf quartiers.

Démographie

Évolution historique

Dès l'an 310, Arles, ville impériale, compte plus de 10 000 habitants et un siècle plus tard, devenue préfecture des Gaules, au moins 40 000 habitants. Ce chiffre ne sera plus dépassé jusqu'au début des années 1960.

Population de la Ville d'Arles 310 420 1160 1200 1271 1319 1337 1438 1443 1459 12 000[note 20] 40 000[note 21] 8 000[note 22] 10 000 [note 23] 13 000[A 1] 13 000[77] 12 000 5 000[78] moins de 5 000[79] 5 500[80] 1462 1550 1571 1636 1700 1709 1719 1721 1794 1800 5 600[A 2] 10 000[A 3] 11 000[A 3],[81] 25 000[82] 27 000[83] 20 000[84] 23 000 14 000[note 24] 20 000 18 740 1806 1820 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 20 151 20 150 20 236 20 048 20 460 23 101 23 208 24 816 25 543 26 367 1872 1816 1881 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 24 695 25 095 23 480 24 288 24 567 28 116 31 010 31 014 29 146 32 485 Estimations avant 1801 ; recensements à partir de 1801[85],[86],[87] Évolution récente

Sources : INSEE et Cassini[88],[89]

Après la seconde guerre mondiale la croissance démographique est relativement importante, en particulier dans les années 1960 à la suite du rapatriement des Français d’Algérie. En revanche à partir de 1975, contrairement à la majorité des agglomérations voisines qui voient leur population croître, celle d’Arles reste pratiquement stable, reflétant ainsi la relative stagnation économique de la cité. Toutefois la croissance se manifeste à nouveau après 1999.

Évolution démographique (Source : INSEE[90]) récente 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 35 017 37 443 41 932 45 774 50 059 50 500 52 058 50 426 51 970 52 197 52 729 Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes

Structure de la population

Source : INSEE[91]

Les 50 500 Arlésiens recensés en 1999 aiment leur région et ont du mal à en partir : en dix ans (1990-1999), seul 20 % de la population a quitté la commune contre une moyenne de 34 % au niveau national.

En 1999, 75 % des Arlésiens vivent sur à peine 10 % du territoire communal. L’occupation humaine de la plus grande commune de France est particulièrement irrégulière. La densité de population peut y dépasser 10 000 habitants/km², alors qu’elle atteint à peine 10 habitants/km² en Camargue ou en Crau.

Le vieillissement général de la population française se retrouve à Arles. Entre 1990 et 1999, le pourcentage des moins de 20 ans a diminué tandis que celui des plus de 60 ans a progressé jusqu’à représenter 23 % de la population de la commune. Mais ces situations restent contrastées selon les quartiers : si à Barriol, 40 % de la population a moins de 20 ans, ce chiffre n’est plus que de 16 % dans le centre-ville. En 1999, le recensement INSEE montre que la ville d’Arles est légèrement plus féminisée et plus âgée que la moyenne nationale[92].

Économie

Article détaillé : Économie d'Arles.L’économie arlésienne, favorisée dès l’Antiquité par la proximité du Rhône puis par la ligne ferroviaire Paris-Lyon-Marseille (PLM) créée au milieu du XIXe siècle, n’a pas bénéficié dans les années 1960 des grandes politiques d’aménagement comme Fos à l’est et le littoral languedocien à l’ouest. De plus, elle reste à l’écart du nouveau tracé TGV Paris-Marseille qui passe par Aix. Toutefois, située au carrefour des axes rhodanien et méditerranéen, la ville offre un potentiel très diversifié à conforter.

Arles, troisième ville des Bouches-du-Rhône, n’est avec 18 640 emplois[93] que le cinquième pôle d’emploi du département. Les emplois arlésiens sont en grande majorité des emplois de services qui représentent en effet plus de 75 % des emplois. L’agriculture intensive et l’industrie en difficulté n’offrent de leur côté qu’un peu plus de 4 000 emplois salariés. Depuis 1999, l’emploi salarié privé progresse plus rapidement. Au début 2007, il y a environ 2100 entreprises, dont environ 380 établissements secondaires situés dans la commune d’Arles[94]. Sur ce nombre, moins de deux douzaines dépassent les 50 salariés. Dans le cadre de son développement, Arles a participé en janvier 2004 à la création de la Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Cette communauté peuplée de 75 939 habitants (recensement 1999) regroupe outre Arles, 4 autres communes : Boulbon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon.

Agriculture

L’agriculture de la commune d’Arles constitue un support pour de nombreuses activités industrielles. Elle bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles (300 jours d’ensoleillement annuel) et d’un savoir-faire hérité d’une longue tradition.

Elle se caractérise par la traçabilité de sa production (ce qui lui permet d’être dès aujourd’hui en phase avec les attentes des acteurs de la chaîne alimentaire soucieux de sécurité), le choix de la productivité avec des cultures intensives en Camargue, au nord de la cité entre Arles et Tarascon et en Crau du côté de Saint-Martin-de-Crau et le choix de la qualité par des AOC (foin de Crau, taureaux de Camargue) et une IGP (riz de Camargue). Elle s’organise principalement autour des productions suivantes : les fruits et légumes, le riz et les céréales, le foin de Crau, la viande (taureaux, ovins), la transformation et la conservation.

L’importance des cultures fruitières de la Crau arlésienne (environ 3 750 hectares de pêchers et d’abricotiers[95]) et maraîchères, la plupart sous serres, classe ce territoire parmi l’une des principales régions européennes exportatrices de primeurs[96]. Le foin de Crau, qui bénéficie d’une AOC[96], contribue également à la renommée du territoire d’Arles-Crau. 100,000 tonnes y sont produites annuellement sur environ 13 000 hectares de prairies. La Crau depuis toujours terre pastorale, élève aujourd’hui plus de 100 000 moutons qui transhument chaque année de la plaine vers les alpages. La race ovine la plus répandue est le Mérinos d'Arles. La renommée de l'agneau Crau-Alpilles tient à son mode d'élevage : en plein air, à l'herbe et aux céréales produites sur place[96].

En Camargue, des efforts sont faits pour labelliser et qualifier les productions. L’AOC Taureau de Camargue reconnaît la qualité de la viande des taureaux élevés dans le delta. Malgré les difficultés récentes, la filière riz (11 200 ha sur la commune d’Arles en 2003) se développe grâce à une nouvelle usine réalisée par Sud Céréales en 2005.

Arles dans le cadre de la Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette propose également des productions agricoles complémentaires telles que celles associées aux olives (olives, huiles) ou à la vigne de la vallée des Baux.

La commune produit de l'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence qui est protégée par une appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis un décret pris par l'INAO, le 27 août 1997. Les variétés d'olives qui entrent dans son élaboration sont la salonenque, la beruguette, la grossane et la verdale des Bouches-du-Rhône[97]. Elle produit aussi des olives cassées et des des olives noires qui relèvent du même décret de l'INAO. Les variétés d'olives cassées proposées à la commercialisation sont la salonenque et la beruguette. Pour les olives noires la seule variété acceptée est la grossane[98] ,[99].

Industrie

Les activités industrielles d’Arles qui représentent environ 2 000 emplois salariés concernent principalement les secteurs de la chimie, des constructions mécaniques, de la papeterie et des industries alimentaires.

Le village de Salin-de-Giraud et ses salins, avec Solvay[100] et le groupe Salins est le pôle chimique d'Arles[101].

Services

Les services représentent la majorité des emplois.

Sous-préfecture, la ville offre plus de 2 600 emplois dans l’administration, et 4 300 dans l’éducation ou la santé.

Presque 4 900 emplois sont liés aux services marchands : assurances, banques, activités immobilières...

Le secteur de l'édition est assez étoffé : les maisons Harmonia Mundi (musique), Actes Sud, Honoré Clair (livres) y sont installées.

En tant que ville touristique, elle bénéficie également d’un équipement commercial important qui propose plus de 2 700 emplois. Toutefois, la Camargue arlésienne, à l'inverse de la ville, ne participe pas encore à cette économie du tourisme. Contrairement à la commune voisine des Saintes-Maries-de-la-Mer, ce territoire n'a pas encore des activités touristiques très développées, car il ne bénéficie ni d'un village littoral ni d'accès très aisés à la mer [102]. Pourtant, sa plage dite d'Arles à proximité du phare de Faraman reçoit un tourisme populaire et le site de Beauduc, composé de cabanes construites illégalement [103], quelques résidents à l'année et des estivants locaux. Cet isolement toutefois a été un argument essentiel lors de la création du parc naturel régional de Camargue, qui attire avec les marais environnants les amateurs ornithologistes.

Arles est le siège de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Elle assure la gestion du port fluvial d’Arles ainsi que du Palais des Congrès qui accueille aussi bien des congrès, séminaires, conventions que des salons professionnels ou grand public. Elle gère aussi plusieurs centres de formation dont l’IRA et Supinfocom situés à Arles.

Ports d'Arles Emploi

Source : INSEE[91]

La population active ayant un emploi s'élève à 17 057 dont 7 320 femmes, ce qui montre un emploi relativement féminisé. Ces emplois situés à 78 % dans la commune correspondent essentiellement à des emplois salariés (14 563). Globalement la population active ayant un emploi, et ce dans toutes les catégories, a diminué entre 1990 et 1999. La structure professionnelle de la commune est caractérisée par une proportion d’ouvriers / employés, d’artisans / commerçants / chefs d’entreprise supérieure à celle constatée au niveau national. Par contre, les cadres sont relativement moins nombreux à Arles qu’ailleurs en France (10 % contre 13 %). Enfin, les agriculteurs restent bien représentés, surtout en comparaison du reste du département : 3 % contre 1 %. Le chômage y reste supérieur à la moyenne nationale même si dans la commune, ce chiffre a connu une baisse sensible pour atteindre 12 % fin 2003[104].

Transports et communications

Les Arlésiens privilégient la voiture particulière (13 095), la marche à pied (1 861) et les deux roues (981) ; détail intéressant : un nombre important d'Arlésiens (977) travaillent sur le lieu même de leur résidence[91].

Voies routières

Arles est reliée à Nîmes et à Marseille dans le sens ouest-est par l'autoroute A54 (E80) qui est entrecoupée entre Arles et Saint-Martin-de-Crau par la voie rapide N113. Au nord, la route nationale N570 permet d'accéder à Avignon et à l'autoroute A7.

Transports en commun

Depuis le 1er septembre 2011, le réseau Envia géré par Veolia Transport Arles (Veolia Transdev) remplace le réseau STAR (Keolis) qui fut crée en 1984, et les lignes interurbaines gérées par l'agglomération. Le nouveau réseau se compose de 6 lignes pour Arles indicées de 1 à 3 pour les lignes «essentielles» et de 4 à 6 pour les lignes «locales», 3 lignes interurbaines «Agglo» vers Salins-de-Giraud, Saint-Martin-de-Crau et Tarascon (10, 20, 30), de trois navettes à Arles, Tarascon et Saint-Martin-de-Crau appelées «Navia» (A, T, S) et d'un service de transport à la demande, «Envia à la demande».

Transports ferroviaires

La gare d'Arles, située au nord de la ville dans le quartier du Trébon, a pour origine une intervention de l'écrivain-député Lamartine. Bâtie en 1848 lors de la création de la ligne Avignon - Marseille, elle a perdu la majorité de son trafic ferroviaire grandes lignes, depuis la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Méditerranée.

Transports maritimes

Premier port en aval du Rhône, le port fluvial d'Arles s'étend au nord de la ville sur 11 hectares et comprend 4 000 m² d'entrepôts clôturés et gardés. Il dispose également de 40 hectares pour l'accueil des entreprises du transport et de la logistique. Il peut accueillir des navires jusqu'à 3 000 tonnes, et assure plus de trente liaisons : pays de l'Est, Maghreb, Europe du Nord et du Sud, Proche-Orient. Sa conception, avec les voies ferrées à bord de quai, permet la liaison eau-rail en acceptant le trafic ferroviaire du wagon isolé au train complet[105].

Transports aériens

Arles ne possède pas son propre aéroport. Toutefois, compte tenu de sa situation géographique particulièrement favorable, la ville dispose de plusieurs accès aux lignes aériennes. Elle n'est en effet située qu'à 25 km de Garons (aéroport de Nîmes), 65 km de Marignane (aéroport de Marseille), et 75 km de Fréjorgues (aéroport de Montpellier). De plus, l'accès à tous ces aéroports est très pratique car ne nécessitant aucune traversée urbaine.

Administration

Maires d'Arles

La charge de maire perpétuel dont Louis XIV établit les offices dans toutes les villes du royaume est créée en 1693, puis supprimée en 1708, date à laquelle réapparaissent les consuls. La fonction de maire est rétablie à la Révolution et depuis 1790, les maires sont élus. Parmi les curiosités de la vie politique locale, Pierre-Antoine d'Antonelle, le premier maire élu (1790-1791) de la cité, présente la particularité d'être à la fois aristocrate et jacobin. Plus récemment, la ville traditionnellement à gauche élit en 1983 un maire de droite peu de temps après le basculement à gauche de la France. Et en 1995 un phénomène similaire, cette fois-ci en sens inverse, se reproduit. Depuis 2001, la ville est représentée par un élu communiste et figure ainsi, en date de 2008, parmi les villes de plus de 50 000 habitants dirigées par le PCF. Le mandat du socialiste Charles Raymond Privat (1947-1971) qui a duré 24 ans est le plus long de l'histoire d'Arles.

- 1900-1908 : Honoré Nicolas radical, ingénieur

- 1908-1919 : Jean Granaud, propriétaire-exploitant en Camargue

- 1919-1932 : Joseph Vulcran Morizot radical-socialiste, médecin

- 1932-1934 : Noë Masson, inspecteur primaire honoraire

- 1934-1936 : Sixte-Quenin socialiste, journaliste

- 1936-1939 : Joseph Imbert socialiste, médecin

- 1939-1940 : Bonnard

- 1940-1944 : Pierre du Lac

- 1944-1945 : Pierre Boudin, dit « Pouly », manadier

- 1945-1947 : Cyprien Pilliol (PCF), instituteur

- 1947-1971 : Charles Raymond Privat SFIO, enseignant

- 1971-1983 : Jacques Perrot (PCF), intendant de lycée

- 1983-1995 : Jean-Pierre Camoin RPR, médecin

- 1995-1998 : Michel Vauzelle PS, avocat

- 1998-2001 : Paolo Toeschi PS, directeur territorial

- 2001-en cours : Hervé Schiavetti (PCF), attaché territorial, Conseiller général depuis 1997, vice-président du Conseil général, président du SYMADREM, Président du Parc Naturel Régional de Camargue

(Source : Travaux de Georges Baudet (2001) francegenweb.org[106])

Structures administratives

Arles est le chef-lieu de deux cantons, le canton d'Arles-Est et le canton d'Arles-Ouest, ainsi que le siège d'un arrondissement des Bouches-du-Rhône, l'arrondissement d'Arles, qui comprend 9 cantons et 36 communes[107] dont 4 de plus de 10 000 habitants pour une population totale de 180 948 habitants (recensement 1999).

Arles fait partie de la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette depuis sa création en janvier 2004. Cette communauté peuplée de 75 939 habitants (recensement 1999) regroupe outre Arles, 4 autres communes : Boulbon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon[108].

Budget communal

Source : Budget de 2004 sur le site de la mairie d'Arles[109]

Le budget communal de 2004 a été le premier calculé en fonction de l'entrée en exercice de la communauté d'agglomération (Arles-Saint- Martin-de-Crau, Tarascon, Boulbon, Saint- Pierre-de-Mézoargues)[110]. En 2004, le budget se présentait ainsi :

Les recettes (taux de fiscalité locale)

- Taxe d'habitation : 24,33 %

- Taxe foncière sur le bâti : 27,65 %

- Taxe foncière sur le non-bâti : 55,79 %

- Taxe professionnelle perçue par la communauté d'agglomération : 27,04 %

Les dépenses

Budget de fonctionnement

- 81 millions pour le fonctionnement des services municipaux dont 44 millions en dépenses de personnels, avec comme principaux postes l’éducation-jeunesse-sports (15,3 millions) et la propreté-espaces verts (11,3 millions).

- 11 millions distribués en subventions et participations diverses

- 7 millions au titre des charges de santé confiées par la municipalité au Centre communal d'action sociale.

- 15 millions pour le service de la dette.

Budget Investissement

- 18 millions au titre des opérations inscrites, dont 8 millions aux projets structurants (Médiapôle, réfection de l'amphithéâtre et du théâtre antique, nouveau collège Mistral…)

- 1,4 million au plan sécurité pluvial

- 7,8 millions en projets de développement et de proximité, dont écoles et voirie.

Justice

En décembre 2003, une crue du Rhône a provoqué une importante inondation dans la zone ou se trouve la maison centrale d'Arles. Les eaux sont montées jusqu'à 2 mètres, inondant le premier niveau des bâtiments. Tous les détenus ont été évacués d'urgence. Les travaux de remises en état et de rénovations sont prévus pour 2009 pour une capacité de 160 détenus.

Vie sociale

Éducation

En 2003-2004, 11 529 Arlésiens étaient scolarisés. Arles compte 31 établissement scolaire maternelle et primaire, accueillant 5 000 enfants. La ville est dotée de quatre collèges publics (Ampère, Mistral, Morel et Van Gogh) et d'un collège privé catholique (Saint-Charles), qui accueillent 2600 élèves. Sont également présents cinq lycées dont un général (Montmajour), général et technologique (Pasquet et Jeanne d’Arc) et deux lycées professionnels (Privat et Perdiguier), qui accueillent de 2 000 élèves dont la majorité dans le lycée Pasquet[111].

L’enseignement supérieur arlésien comprend de nombreux BTS, des formations universitaires (premier et second cycle en droit, conservation du patrimoine, activités culturelles et traitement des images), et des écoles spécialisées, dont la plus connue est l’École nationale supérieure de la photographie. En 2004, environ 1 000 étudiants suivent une formation supérieure dans la cité[111].

Au niveau de la formation, les chiffres de 1999 reflètent une tendance observée depuis longtemps à Arles et dans la région : 25 % des Arlésiens sont sans diplôme et seuls 13 % ont fait des études supérieures (contre respectivement 18 % et 16 % au niveau national)[91].

Santé

La ville d'Arles dispose d'un centre hospitalier et de deux cliniques. Commandé par le ministère de la santé et conçu par les architectes Paul Nelson (1895-1979) avec A. Remondet, P. Devinoy et J.P. Sabatie, le centre hospitalier Joseph Imbert[112], nom d’un ancien maire de la ville d’Arles, est construit entre 1965 et 1974 sur une parcelle de vingt hectares à environ deux kilomètres du centre historique dans le quartier de Fourchon. Il regroupe sur un même site un hôpital général de 490 lits, un hôpital psychiatrique, des services de consultations externes, et un pôle important de « prévention » destiné à l’éducation de la santé : médecine préventive, information médicale et planning familial. Depuis 1996, il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques (IIMH). La ville possède également la clinique Jeanne-d’Arc située dans le quartier des Alyscamps au 7, rue Nicolas-Saboly et la clinique médicale mutualiste Jean-Paoli (Œuvre sociale de la mutuelle MCM) au 19, rue Pierre-Renaudel.

Sécurité

La ville dispose sur le boulevard des Lices d'un commissariat et d'une gendarmerie côte à côte.

Sports

Football

La ville d'Arles compte un club de football nommé l'Athlétic Club Arles-Avignon évoluant pour la saison 2009-2010 en Ligue 2 et qui accédera pour la saison 2010-2011 en Ligue 1. Elle est la ville d'origine des footballeurs Djibril Cissé, Gaël Givet et de l'entraîneur Michel Estevan.

Rugby

- Rugby Club Arlésien rugby à XV

- Arles compte une école de rugby à XIII

Patrimoine et activités culturelles

Arles est classée ville d'Art et d'Histoire.

Une douzaine de monuments sont inscrits sur la liste de 1840 dressée par Prosper Mérimée. Une grande partie des monuments est protégée dès la première moitié du XXe siècle. Sur le territoire d’Arles il y a 44 monuments historiques classés et 48 monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire au 1er janvier 2006. La grande majorité de ces édifices est située dans le centre historique[113]. Les monuments romains et romans d'Arles sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, ainsi que 65 ha du centre ville[114].

Des campagnes de fouilles archéologiques sous-marines menées dans le Rhône en 2007 ont conduit à la découverte de sculptures romaines majeures, notamment un buste de marbre réaliste de Jules César et un Neptune de 1,80 mètre du IIIe siècle, témoignages inédits du riche passé antique de la cité[115].

Patrimoine public

Le patrimoine public historique arlésien se compose essentiellement de monuments romains et médiévaux. Il est complété par quelques réalisations majeures de la Renaissance et de la période classique; il comprend également des édifices plus contemporains. La plupart sont classés ou inscrits comme monuments historiques et figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.

Patrimoine religieux

Le patrimoine religieux arlésien comprend de nombreux édifices et vestiges, de l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle, dont une grande partie sont classés aux monuments historiques (CMH) ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques (IIMH); quelques-uns figurent également au patrimoine mondial de l'Unesco (PMU).

Principaux édifices religieux arlésiens :

- Enclos de Saint-Césaire et cathédrale paléo-chrétienne, les plus vieux édifices et vestiges religieux de la ville

- Église de la Major

- Église Saint-Césaire

- Église Saint-Trophime et son cloître

- Commanderie Sainte-Luce

- Grand prieuré de Malte, aujourd'hui devenu le musée Réattu

- Église des Dominicains

- Église Sainte-Anne

Une liste plus complète des monuments religieux est accessible par la boîte déroulante ci-dessous.

Patrimoine religieuxAvant le XIe siècle

- Basilique paléochrétienne (CMH 2003) : dans le quartier de l'Auture (Moyen Âge, IVe siècle)

- Abbaye Saint-Césaire, appelée aussi enclos Saint-Césaire, grand couvent ou monastère Saint-Jean (CMH 1989) : quartier de l'Auture (Moyen Âge, 512)

Du XIe siècle à la fin du XVe siècle

- Église Notre-Dame-de-la-Major, dite aussi église de la Major (CMH 1945) : quartier de l'Auture (Moyen Âge, 1152)

- Église Saint-Honorat (CMH 1840 ; PMU 1981) : quartier des Alyscamps (Moyen Âge, XIIe siècle)

- Eglise Sainte-Blaise (CMH 1908) : quartier de l'Auture (Moyen Âge, XIIe siècle)

- Eglise Saint-Jean-de-Moustiers (CMH 1838 ; PMU 1981) : quartier de l'Auture (Moyen Âge, XIIe siècle)

- Église Saint-Trophime, nommée autrefois primatiale, cathédrale Saint-Etienne, cathédrale Saint-Trophime (CMH 1840 ; PMU 1981) : quartier de la Cité (Moyen Âge, XIIe puis XIVe,XVe siècles)

- Cloître Saint-Trophime (CMH 1846, 1943; PMH 1981) : quartier de la Cité (Moyen Âge, XIIe et XIVe siècles)

- Commanderie Sainte-Luce (CMH 1977) : quartier de la Cité (Moyen Age XIIIe/XVe et Renaissance)

- Grand Prieuré de Malte, aujourd’hui musée Réattu (CMH 1958) : quartier de la Cité (Moyen Âge XIVe, Renaissance XVIe et période classique XVIIe)

- Chapelle des Porcellet (CMH 1862) : quartier des Alyscamps (Moyen Âge, XVe siècle)

- Église Saint-Césaire, ancienne chapelle du couvent des Grands-Augustins (IIMH 1941) : quartier de la Roquette (Moyen Âge vers 1450 et XIXe siècle)

- Église des Dominicains, autrefois Notre-Dame-de-Confort ou église des Frères-prêcheurs (CMH 1921) : quartier du Méjan (Moyen Âge, 1484)

- Couvent des Cordeliers, dit aussi couvent des Franciscains, actuellement collège Saint-Charles (IIMH 1995) : quartier de l'Auture (Moyen Âge, XVe, XIXe siècle)

Du XVIe siècle à nos jours

- Chapelle de la Genouillade, dite parfois chapelle des Paysans (CMH 1942) : quartier du Mouleyres (Renaissance, 1529)

- Église Sainte-Anne, dite autrefois Notre-Dame-de-la-Principale, puis musée lapidaire d’art païen (CMH 1875) : quartier de la Cité (période classique, 1627)

- Chapelle des Trinitaires (IIMH 1959) : quartier de la Cité (période classique, 1630)

- Archevêché ou palais épiscopal (CMH 1922,1959) : quartier de la Cité (période classique, XVIIe et XVIIIe siècles)

- Chapelle de la Charité (CMH 1927), fait partie avec l’hôtel Jules César du couvent des Carmélites : quartier de Chabourlet (période classique, 1634 et 1702)

Patrimoine privé

Le patrimoine privé arlésien comprend essentiellement des hôtels particuliers bâtis pour la plupart à la Renaissance ou à la période classique. Une grande partie de ces édifices est classée aux monuments historiques (CMH) ou inscrite à l'inventaire des monuments historiques (IIMH).

Principaux édifices du patrimoine privé arlésien :

- Hôtel Laval Castellane, autrefois collège des jésuites, aujourd’hui musée Arlaten

- Hôtel Courtois de Langlade, aujourd’hui siège de la sous-préfecture d'Arles

- Hôtel Quiqueran de Beaujeu, aujourd’hui École nationale supérieure de la photographie

- Rotonde, initialement club de la noblesse arlésienne, transformée en temple protestant

- Hôtel Barrême de Manville

- Verrerie de Trinquetaille, un rare exemple d'architecture industrielle du XVIIIe siècle.

Une liste plus complète des édifices composant le patrimoine privé arlésien est accessible par la liste déroulante ci-dessous.

Patrimoine privéRenaissance

- Hôtel Laval Castellane, autrefois collège des jésuites, aujourd’hui musée Arlaten (CMH 1905,1944) : quartier de la Cité, Renaissance (1505)

- Hôtel de l’Œuvre du Bouillon (CMH 1992) : quartier de la Roquette, Renaissance (XVIe), période classique (XVIIe, XVIIIe)

- Hôtel des Amazones (IIMH 1932) : quartier de la Cité, Renaissance (XVIe), période classique (XVIIIe)

Période classique

- Hôtel de Vinsargues, dit aussi hôtel de Damian de Vinsargues (IIMH 1932) : quartier de la Roquette, période classique (vers 1630)

- Hôtel de Grille (p.IIMH 1946) : quartier de la Cité, période classique (1691)

- Hôtel de Lauzière (IIMH 1925) : quartier de la Cité, période classique (XVIIe siècle)

- Hôtel Barrême de Manville (CMH 1946) : quartier de la Cité, période classique (XVIIe et XVIIIe siècles)

- Hôtel Lestang-Parade (IIMH 1988) : quartier du Méjan, période classique (vers 1740)

- Hôtel de Divonne, anciennement hôtel du Roure (IIMH 1974) : quartier de la Roquette, période classique (1762)

- Verrerie de Trinquetaille (CMH 1987) : quartier de Trinquetaille, période classique (1782)

- Rotonde, actuellement temple protestant (IIMH 1945) : quartier de la Cité, période classique (1790)

- Hôtel Courtois de Langlade, aujourd’hui sous-préfecture d'Arles (pCMH 1932) : quartier de la Cité, période classique (XVIIIe siècle)

Patrimoine culturel

Le patrimoine culturel arlésien comprend plusieurs musées : le musée de l'Arles et de la Provence antiques qui contient de nombreux sarcophages, en particulier la deuxième collection de sarcophages paléochrétiens après celle des musées du Vatican, le Museon Arlaten fondé par Frédéric Mistral où se trouvent des collections représentatives des arts, de l'ethnologie et de l'histoire du pays d'Arles, le musée Réattu qui abrite pour l'essentiel une partie de l'œuvre du peintre arlésien Jacques Réattu, des dessins de Picasso et des œuvres de photographes du monde entier et la Fondation Vincent van Gogh où sont exposés des artistes contemporains rendant hommage à van Gogh. À ces musées urbains, il convient de rajouter le musée de la Camargue, situé à un douzaine kilomètres de la ville, dont les collections retracent l'évolution des activités humaines du delta du Rhône.

Autres patrimoines

Spécialités gastronomiques

Saucisson d'Arles, viande de taureau grillée, bœuf gardianne, catigot d'anguilles, tomme d'Arles (fromage de brebis qui porte en fonction de son affinage les noms d'Arlésienne, Lou Gardian ou Lou Pastre), le fricot des barques, la broufade,

Élection des reines d'Arles

Depuis 1930, la municipalité d'Arles organise l'élection d'une reine d'Arles. La reine d'Arles est la représentante officielle de la culture, de la langue et des traditions du pays d'Arles. Elle joue ainsi un rôle dans la plupart des manifestations culturelles de la région. Elle assure aussi la réception d'hôtes de prestige dans la ville d'Arles[116].

Activités culturelles et festives

Un environnement favorable

Arles est un carrefour culturel ouvert aux cultures méditerranéennes dans tous les domaines de la création. La ville est le siège de plusieurs maisons d’édition (Harmonia Mundi, Actes Sud, Picquier, Phonurgia Nova), de l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) et de l’Université d'été de la radio. Elle comprend deux théâtres, le théâtre municipal d’Arles et celui de la Calade, ainsi que deux cinémas, le Fémina et le Méjan[note 25].

Tout le long de l’année, la ville est animée par les fêtes traditionnelles (l’élection de la reine d’Arles, la feria de Pâques et tous les autres évènements taurins, le salon des santonniers), les rencontres photographiques et de nombreux festivals (festival de musique du monde des "Suds, à Arles", festival de musique Actes Sud, festival du film Peplum, festival de photos de nu…). Arles dispose aussi d’un important marché qui se tient deux fois par semaine, le mercredi et samedi, le long des anciens remparts de la ville.Agenda des principales manifestations

- Pâques : Feria pascale

- 1er mai : Fête des Gardians et tous les 3 ans élection de la Reine d’Arles

- Début mai : Festival européen de la photo de nu

- Mi-mai : Jazz in Arles

- Début juillet : Les Fêtes d’Arles (pegoulado, fête du costume et cocarde d’or)

- Début juillet : Les Rencontres d’Arles (Rencontres internationales de la photographie)

- Mi-juillet : Les Suds à Arles, (musiques du monde) et les escales du Cargo (concerts)

- Fin juillet : Université d’été de la radio

- Fin août : Arelate (journées romaines) et festival du film Peplum

- Mi-septembre : Feria du riz, festival du cheval et Camargue gourmande

- Fin septembre : Fête des prémices du riz

- Fin septembre : Salon des antiquités et de la brocante

- Fin octobre : Festival de la harpe

- Fin novembre : Provence Prestige

- Fin novembre-début janvier : Salon international des santonniers

- Fin décembre : Drôles de Noël

La ville est membre du l'Union des villes taurines françaises.

Jumelages

- York Pennsylvanie, (

États-Unis), depuis le 4 juillet 1954; il s’agit du 1er jumelage franco-américain

États-Unis), depuis le 4 juillet 1954; il s’agit du 1er jumelage franco-américain - Wisbech (

Royaume-Uni), depuis le 1er mai 1964

Royaume-Uni), depuis le 1er mai 1964 - Fulda (

Allemagne), depuis le 5 septembre 1964

Allemagne), depuis le 5 septembre 1964 - Verviers (

Belgique), depuis le 18 juin 1967

Belgique), depuis le 18 juin 1967 - Vercelli (

Italie), depuis septembre 1970

Italie), depuis septembre 1970 - Pskov (

Russie), depuis septembre 1976

Russie), depuis septembre 1976 - Jerez de la Frontera (

Espagne), depuis septembre 1980

Espagne), depuis septembre 1980 - Sagné (

Mauritanie), depuis 1986

Mauritanie), depuis 1986 - Kalymnos (

Grèce), depuis 2004

Grèce), depuis 2004 - Zhouzhuang (

Chine), depuis mai 2006

Chine), depuis mai 2006

Personnalités arlésiennes

Nées à Arles

Antiquité et Moyen Âge

- Marcus Mettius Rufus (c.50 - ?), préfet d’Égypte puis de l’annone.

- Favorinus d'Arles (c.85 - c.150), philosophe sceptique ou appartenant à la Nouvelle Académie.

- Constantin II (7 août 314 - 340), fils de Constantin Ier et empereur romain

- Ennodius (473-521), évêque de Pavie

- Parthenius (c.485-548), fonctionnaire gallo-romain qui servit à la fois les Ostrogoths et les Francs

- Constance d’Arles (986-1032), fille de Guillaume Ier (c.950-†993) comte d’Arles, et Adélaïde d'Anjou (†1026), reine de France par son mariage avec Robert II.

- La Maison des Porcellets, illustre dynastie noble de Provence.

- Kalonymus ben Kalonymus ben Meir (1286-ap.1328), rabbin provençal, philosophe et traducteur.

Renaissance et période classique

- Pierre Quiqueran de Beaujeu (1526-1550), écrivain et évêque de Senez. Il nous a laissé un témoignage de son époque dans un ouvrage curieux De laudibus Provinciae (Éloge de la Provence) dans lequel il décrit la chasse, la pêche et les cultures d’alors.

- André du Laurens (1558-1609), médecin d’Henri IV et frère de Gaspard du Laurens qui fut archevêque d’Arles.

- Trophime Bigot (1579-1650), peintre.

- François Vautier (1589-1652), médecin et botaniste, médecin personnel de Marie de Médicis puis de Louis XIV.

- Jean-Louis Roullet (1645-1699), graveur.

- Jean Dedieu (1646-1727), sculpteur, grand-oncle d’Antoine Raspal et arrière-grand-oncle de Jacques Réattu.

- Jean-Antoine de Barras de la Penne (1650-1730), officier et écrivain de marine, commandant du port de Marseille.

- Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1655-1736), évêque de Castres.

- Jean-Joseph Balechou (1715-1765), graveur.

- Guillaume de Barrême de Châteaufort (1719-1775), aristocrate et peintre, père naturel du peintre Jacques Réattu.

- Alexandre Savérien (1720-1805), ingénieur de marine et philosophe.

- Jean-Baptiste Marie de Piquet (1729-1786), dit « marquis de Méjanes », aristocrate, homme politique et bibliophile.

- Pierre Pomme (vers 1732-1814), médecin, docteur de la faculté de Montpellier.

- Joseph Patrat (ou Patras) (1733-1801), acteur et dramaturge.

- Antoine Raspal (1738-1811), peintre.

- Mathieu Louis Anibert (1742-1782), avocat, poète et historien.

- Pierre Véran (1744–1819), archéologue, conservateur de musée et historien.

- Pierre-Antoine Antonelle (1747–1817), aristocrate jacobin, 1er maire élu de la cité et président du Club des Jacobins lors de la Terreur révolutionnaire.

- Jacques Réattu (1760-1833), peintre, grand prix de Rome en 1790.

Époque contemporaine

- Baron de Chartrouse (1772–1843), maire d’Arles, restaurateur des arènes et du théâtre romain, également botaniste et ornithologiste.

- Amédée Pichot (1795-1877), écrivain français.

- Jean-Joseph-Louis-Auguste Loiseleur des Longchamps Deville, dit « Docteur Deville », né en 1797 à Arles et mort en 1872 à Paris, médecin français.

- Jean Baptiste Marie Fouque (1819-1880), peintre.

- Jacques Marie Trichaud (1823–1894), chanoine, prédicateur et historien arlésien.

- Dominique Roman (1824-1911), photographe.

- Auguste Véran (1839–1927), architecte des monuments historiques.

- Jean Turcan (1846-1895), sculpteur

- Ferdinand Payan (1870-1961), coureur cycliste professionnel termina 12eme lors du premier Tour de France de 1903.

- Jeanne Calment, née le 21 février 1875 à Arles (Bouches-du-Rhône) et morte le 4 août 1997 à l’âge de 122 ans à Arles, ville où elle aura passé l’intégralité de sa longue vie. Elle a été pendant de longues années la doyenne de l’humanité.

- Jean Étienne Laget (1896-1990), peintre.

- Louis Feraud (1921-1999), couturier.

- Pierre Cour (1924-1997), auteur de chansons pour Dalida, Enrico Macias, Marcel Zanini (Tu veux ou tu veux pas ?) et bien d’autres… Biographie de Pierre Cour

- Lucien Clergue, photographe, né le 14 août 1934 - Voir Biographie de Lucien Clergue.