- Armorial des comtes de l'Empire

-

Article principal : Armorial du Premier Empire.

Cet article présente et décrit les armoiries des comtes sous le Premier Empire.

Sont inventoriées les armoiries respectant le système héraldique napoléonien. Quand ce n'est pas le cas, veuillez vous référer au § Armorial du Premier Empire#Autres personnalités nobles et notables du Premier Empire. Comtes archevêques

Figure Nom du comte et blasonnement

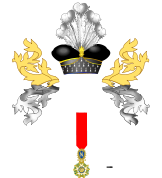

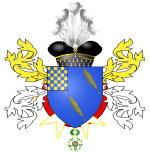

Jean Baptiste de Belloy de Morangles (1709 ✝ 1808), Évêque de Glandèves, puis Évêque de Marseille (1755), puis Archevêque de Paris (1801), membre du Sénat conservateur (1802), Cardinal (1805), De gueules à quatre losanges d'argent (3 et 1) ; au franc-canton brochant des Comtes Archevêques.[1],[2]

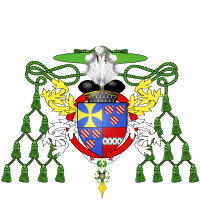

Jean-Armand de Bessuéjouls de Roquelaure (24 février 1721 - Lassouts ✝ 23 avril 1818 - Paris), chanoine du chapitre de Saint-Denis, Abbé commendataire de Saint-Germer-de-Fly, premier aumônier de Louis XV et de Louis XVI, conseiller d'Etat, dernier Évêque de Senlis (1754-1801), archevêque de Malines (1802), membre de l'Académie française (Fauteuil 35) (10 janvier 1771) fauteuil qu'il conserve à l'organisation de 1803, membre de la Classe de langue et littérature française de l'Institut de France (1803), Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit (chapelle du château de Versailles, le 1er janvier 1780), Comte de Roquelaure et de l'Empire, -

- Armes sous l'Ancien Régime : Écartelé : aux I et IV, d'argent à deux lions de gueules affrontés contre-rampants sur le fût d'un arbre terrassé de sinople ; aux II et III, d'azur à trois rocs d'échiquier d'or, qui est de Roquelaure ancien.[1]

- Armes sous le Premier Empire : Écartelé : au I, du quartier des Comtes-Archevêques de l'Empire ; aux II et III, d'azur à trois rocs d'échiquier d'or, qui est de Roquelaure ancien ; au IV, d'argent à deux lions de gueules affrontés contre-rampants sur le fût d'un arbre terrassé de sinople.[3]

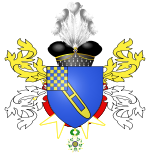

Jérôme Marie Champion de Cicé (1735 ✝ 1810), Evêque de Rodez (1770), puis Archevêque de Bordeaux (1781), puis Archevêque d'Aix (1802), Grand Officier de la Légion d’honneur (1805), Comte de l'Empire (1808), Ecartelé : au I, du quartier des Comtes Archevêques ; aux II et III, d'azur à trois écussons d'argent à trois bandes de gueules ; au IV de gueules à la fasce d'hermine.[1]

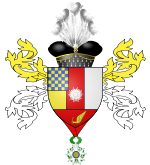

Étienne André François de Paul de Fallot de Beaumont de Beaupré (1er avril 1750 - Avignon (Vaucluse) † 26 octobre 1835 - Paris), Évêque de Vaison (1786-1790), Évêque de Gand (1802-1807), Évêque de Plaisance (1807-1817), Archevêque de Bourges (1813-1815), Premier aumônier de l'empereur Napoléon Ier (mars 1815 (Cent-Jours)), Baron de l'Empire (7 juin 1808), Comte de l'Empire (10 janvier 1813), Pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours)), Officier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de la Réunion, Commandeur de l'Ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges (17 juin 1817), -

- Armes des Fallot de Beaumont de Beaupré sous l'Ancien Régime : D'azur, à une croix de Jérusalem d'argent. Couronne de marquis. Supports: deux lions.[4] ;

- Armes de Comte de l'Empire : Coupé : au I, parti des Comtes archevêque et d'azur à la croix potencée d'argent cantonnée de quatre croisettes de même ; au second d'or à deux lions adossés de sable.[5],[6]

Gaspard-André Jauffret (13 décembre 1759 - La Roquebrussanne ✝ 12 mai 1823 - Paris), évêque de Metz[7] (1806-1823), archevêque d'Aix-en-Provence[7] (1811-1816), aumonier de Napoléon Ier, baron de l'Empire (10 septembre 1810), puis comte de l'Empire (23 février 1811), -

- Armes de Baron de l'Empire : D'or au palmier de sinople terrassé du même, au comble d'azur chargé d'un croissant d'argent ; au canton des barons évêques brochant.[5]

- Armes de Comte de l'Empire : D'or au palmier de sinople terrassé du même, au comble d'azur chargé d'un croissant d'argent ; au canton des comtes archevêques brochant.[5]

Comtes sénateurs

Article détaillé : Armorial des comtes sénateurs de l'Empire.Comtes militaires

Article détaillé : Armorial des comtes militaires de l'Empire.Comtes ministres

Comtes conseillers d'État

Figure Nom du comte et blasonnement Théophile Berlier (1er février 1761 - Dijon † 12 septembre 1844 - Dijon), président de la Convention nationale (septembre 1795), président du Conseil des Cinq-Cents (décembre 1798 - janvier 1799), conseiller d'État (en service ordinaire du 4 nivôse an VIII à 1814, rattaché à la section de législation, promu conseiller d'État à vie en 1806), président du conseil des prises (5 thermidor an VIII), comte de l'Empire (1809), commandant de la Légion d'honneur (25 prairial an XII), Parti : au 1, de sable, au bélier d'argent ; au 2, d'argent, à un mât de pourpre ; franc-quartier de comte conseiller d'Etat.[2]

Antoine Brignole-Sale (22 mai 1786 - Gênes † 1863 - Gênes), maître des requêtes au Conseil d'État, comte Brignole-Sale et de l'Empire (institution de majorat attaché au titre de comte au profit de Antoine, Jean-François, Marie, Ignace, Louis Brignole-Sale, accordée par lettres patentes du 30 août 1811, à Compiègne), Légionnaire (3 décembre 1809), puis, Officier de la Légion d'honneur (30 juin 1811), Commandeur de l'Ordre impérial de la Réunion (1813), Écartelé au premier des comtes pris dans notre Conseil d'État, au deuxième d'azur à l'arbre de sinople terrassé du même, fruité de gueules et sénestré d'un lion contrerampant de gueules, au troisième d'or au lion de gueules tenant entre ses pattes une croix haussée du même, au quatrième d'or, à trois pals de sable.[13]

- On trouve aussi

- Écartelé: au 1, échiqueté d'azur et d'or ; au 2, d'argent, à l'arbre de sinople, terrassé du même ; au 3, d'or, au lion de gueules, tenant de ses pattes une croix latine du même ; au 4, d'or, à trois pals de sable.[4]

Joseph de Caffarelli du Falga (21 février 1760 - Le Falga † 14 août 1845 - Lavelanet-de-Comminges), lieutenant de vaisseau (mai 1786), maréchal de camp (première Restauration), conseiller d'État (25 décembre 1799 - 1811 (section de la marine), première Restauration, Cent-Jours), préfet maritime de Brest (20 juillet 1800 - octobre 1810), 1er comte de Caffarelli et de l'Empire (15 juillet 1810), Légionnaire (9 vendémiaire an XII), puis Grand officier de la Légion d'honneur (25 prairial an XII), Grand-croix de l'Ordre de la Réunion (1813), Pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours)), Parti : au premier d'argent, au lion de sable lampassé de gueules ; au deuxième coupé, le premier taillé, le deuxième tranché d'argent et de gueules ; le tout surmonté d'un comble, franc-quartier de comte conseiller d'Etat (échiqueté d'azur et d'or), brochant au neuvième de l'écu.[17]

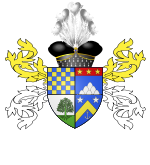

Pierre Antoine Noël Mathieu Bruno Daru (12 janvier 1767 - Montpellier ✝ 5 novembre 1829 - Château de Becheville, Les Mureaux, inhumé au Cimetière du Père-Lachaise), commissaire des guerres, inspecteur aux revues, membre du Tribunat (6 germinal an X), conseiller d'État (1er juillet 1805), intendant général de la maison militaire de Napoléon Ier (8 juillet 1805), Commissaire général de la Grande Armée (1806), ministre de France à Berlin, ministre-secrétaire d'État (1811-1815), ministre directeur de l'administration de la guerre (20 novembre 1813 - 1er avril 1814, Cent-Jours), 1er comte Daru et de l'Empire (23 mai 1809), Légionnaire (4 frimaire an XII), puis, Commandeur (25 prairial an XII), puis, Grand aigle de la Légion d'honneur (22 novembre 1813), Chevalier de Saint-Louis (24 août 1814), grand-croix de l'ordre de l'Aigle blanc du duché de Varsovie, et commandeur de l'ordre de Saint-Henri de Saxe, Pair de France (Baron-pair le 5 mars 1819, lettres patentes du 8 janvier 1820), Membre de l'Institut de France (Académie des sciences (membre libre, 27 octobre 1828), membre de l'Académie française (1806)), -

- Armes de Comte de l'Empire : Écartelé : au I, du quartier des Comtes Conseillers d'État ; au II, d'azur, au rocher d'argent mouvant de la pointe, au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or (pour Daru ancien) ; au III, d'argent, au chêne terrassé de sinople ; au IV, d'azur, au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une ancre bouclée en pal, le tout d'argent.[3],[1],[11],[2],[18]

- Armes sous la Restauration :

- Écartelé : au I, du quartier des Comtes Ministres ; au II, du quartier des Comtes Conseillers d'État ; au III, d'argent, au chêne terrassé de sinople ; au IV, d'azur, au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une ancre bouclée en pal, le tout d'argent ; sur-le-tout, d'azur, au rocher d'argent mouvant de la pointe, au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or (pour Daru ancien).[3]

Ou, -

-

- Écartelé : aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une ancre, le tout d'argent; aux 2 et 3, d'azur, au rocher de six coupeaux d'argent, mouvant de la pointe. Au chef de l'écu de gueules, brochant sur l'écartelé et chargé de trois étoiles d'or.[4]

-

Charles Jacques Nicolas du Chastel de La Morlière (puis Duchâtel) (29 mai 1751 - Tinchebray ✝ 24 septembre 1844 - Mirambeau), député de la Gironde au Conseil des Cinq-Cents (25 vendémiaire an IV : 17 octobre 1795), conseiller d'État (24 décembre 1799), député de la Charente-Inférieure (24 novembre 1827), 1er comte Duchâtel et de l'Empire (1808), Légionnaire (9 vendémiaire an XII), puis, Commandeur (25 prairial an XII), puis, Grand officier (30 juin 1811), puis, membre du comité de la Grande chancellerie de l'Ordre (1809), puis, Grand-croix de la Légion d'honneur (30 avril 1836), pair de France (25 janvier 1833), -

- Armes sous l'Ancien Régime : De gueules à la tour d'or donjonnée de trois pièces.[19]

- Armes de Comte de l'Empire : Coupé : au 1, parti du quartier des Comtes Conseillers d'État et d'azur au château d'or donjonné de trois tours ; au 2, fascé d'or et de gueules de 6 pièces.[4],[19]

Antoine François Fourcroy (15 juin 1755 - Paris ✝ 16 décembre 1809 - Paris, inhumé au Cimetière du Père-Lachaise), Chimiste, entomologiste, Membre de l'Académie royale des sciences (12 mai 1785), Membre de l'Institut de France (Académie des sciences : 9 décembre 1795), député de Paris à la Convention nationale, député de la Sarthe au Conseil des Anciens (novembre 1795 - mai 1797), Conseiller d'État (décembre 1799), comte de l'Empire (26 avril 1808), Légionnaire (9 vendémiaire an XII), puis, Commandeur de la Légion d'honneur (25 prairial an XII), D'azur, chargé d'un écu d'or surchargé d'un écu de sable, à la lampe d'or allumée de gueules et accompagnée en chef à sénestre d'une étoile d'or ; au canton brochant des Comtes Conseillers d'État.[3],[1]

Antoine Français de Nantes (17 janvier 1756 - Beaurepaire, Dauphiné ✝ 7 mars 1836 - Paris), conseiller d'État à vie, directeur général des droits réunis et octrois, Comte Français et de l'Empire (lettres patentes du 24 avril 1808, Bayonne), Légionnaire (9 vendémiaire an XII), puis, Commandant (25 prairial an XII), puis, Grand officier de la Légion d'honneur (30 juin 1811), Commandeur de l'Ordre de la Réunion (1813), Franc-quartier de conseiller d'Etat, de gueules, chargé de trois besans d'argent.[13]

Nicolas Thérèse Benoît Frochot (20 mars 1761 - Dijon ✝ 29 juillet 1828 - Arc-en-Barrois, inhumé au Cimetière du Père-Lachaise), député au États généraux de 1789 puis à l'Assemblée constituante, député de la Côte-d'Or au Corps législatif (4 nivose an VIII), préfet de la Seine (22 mars 1800 - 1812), Conseiller d'État (8 prairial an XII), préfet des Bouches-du-Rhône (Cent-Jours), chevalier Frochot et de l'Empire (6 juin 1808), 1er comte Frochot et de l'Empire (27 novembre 1808), Commandeur de la Légion d'honneur (25 prairial an XII), grand officier de la Légion d'honneur (3 décembre 1809), D'azur à une navette d'or posée en bande ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant.[1]

Jean Jacques Basilien de Gassendi (8 décembre 1748 - Digne † 18 décembre 1828 - Nuits), général de brigade (27 ventôse an VII), général de division (brumaire an XIII), conseiller d'État (29 pluviose an XIV (18 février 1806)), sénateur (5 avril 1813), comte de l'Empire (9 décembre 1809), Légionnaire (19 frimaire an XII), puis Commandant (25 prairial an XII), puis Grand officier de la Légion d'honneur (3 avril 1813), Grand-croix de l'Ordre de la Réunion (3 avril 1813), Pair de France (4 juin 1814, 2 juin 1815 (Cent-Jours), 21 novembre 1819, sans lettres patentes), D'azur, semé d'étoiles d'argent[4] ; franc-quartier de comte conseiller d'Etat brochant sur le tout.[2]

Jean-Baptiste-Moïse Jollivet (18 décembre 1753 - Turny (Yonne) ✝ 29 juin 1818 au Melun), Député de ce département à l'Assemblée législative (1er septembre 1791), conservateur général des hypothèques (thermidor an III : 19 juillet 1795), Conseiller d'État (3 nivôse an VIII : 25 décembre 1799), Commissaire général pour l'organisation des quatre nouveaux départements de la rive gauche du Rhin (la Roer, la Sarre, Rhin-et-Moselle et le Mont-Tonnerre), Préfet du Mont-Tonnerre (5e jour complémentaire de l'an VIII : 22 octobre 1800, il entre en fonction le 8 brumaire an IX), Ministre du Trésor du Royaume de Westphalie (7 décembre 1807), Comte de l'Empire (2 août 1808), Légionnaire (9 vendémiaire an XII), puis, Commandeur de la Légion d'honneur (décret impérial du 25 prairial an XII), Écartelé : au I, du quartier des Comtes Conseillers d'État ; au II, de gueules à la tête de lion coupée d’or ; au III, de gueules à la tête de taureau d’argent en rencontre ; au IV, d’azur au chevron d’or.[8]

Louis Joseph Victor Jullien de Bidon (12 mars 1764 - Lapalud ✝ 19 mai 1839 - Lapalud), général de brigade (29 août 1803), Préfet du Morbihan (28 juillet 1801 - 26 juillet 1814, 22 mars 1815 - 14 juillet 1815 (Cent-Jours)), conseiller d'État ( le 12 pluviôse an XII, en service extraordinaire du 1er février 1805 au 26 juillet 1814), Maire de Lapalud (19 août 1830 - 12 septembre 1831), Comte de l'Empire (lettres patentes du 14 février 1810), Légionnaire (19 frimaire an XII : 11 décembre 1803), puis, Commandeur de la Légion d'honneur (25 prairial an XII : 14 juin 1804), Écartelé : au 1, de gueules, au lion d'or ; au 2, d'or, à un ours rampant de sable, posé en bande ; au 3, d'or, à un palmier de sinople ; au 4, d'hermine plein ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant sur la partition. Quatre lambrequins, deux d'or et deux d'argent, toque de velours noir, retroussée de contre-hermine, avec porte aigrette or et argent, surmonté de cinq plumes d'argent.[4],[16],[20]

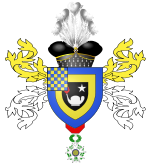

Alexandre Louis Joseph de Laborde (17 septembre 1773 - Paris ✝ 20 octobre 1842 - Paris), archéologue et géographe, auditeur (1808), puis maître des requêtes au Conseil d'État (1818), puis conseiller d'État (1830), député du département de la Seine (17 mai 1822), préfet de la Seine (29 juillet 1830 - 20 août 1830), maire de Méréville (1805-1814), comte de l'Empire (9 janvier 1810), 4e marquis de Laborde (1833), chevalier de la Légion d'honneur (1809), Officier de la Légion d'honneur (1813), commandeur de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis (1814), commandeur de l'Ordre de Saint-Étienne de Hongrie, Membre de l'Institut de France (Académie des inscriptions et belles-lettres (29 janvier 1813), Académie des sciences morales et politiques (27 octobre 1832)), D'azur, au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'argent et en pointe d'une gerbe de blé d'or (armes anciennes)[4],[1] ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant.[3]

Jean Philibert Maret (13 mars 1758 - Dijon ✝ 21 janvier 1827 - Dijon), ingénieur des ponts et chaussées, Grand-voyer de Dijon, Commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale de la Côte-d'Or (6 brumaire an VIII), Préfet du Loiret (11 ventôse an VIII (2 mars 1800) - 11 germinal an XIV (16 avril 1806)), Conseiller d'État (16 mars 1806, Membre du Conseil d'État à vie en 1812), Directeur général des subsistances, Chevalier Maret et de l'Empire (lettres patentes du 26 août 1808), Comte Maret et de l'Empire (lettres patentes du 9 décembre 1809), Officier de la Légion d'honneur, -

- Armes de Chevalier Maret et de l'Empire : Tiercé en pal d'or, de gueules, chargé en coeur de l'insigne des Chevaliers légionnaires et d'argent.[1],[8]

- Armes de Comte Maret et de l'Empire : Tiercé en pal d'or, de gueules, chargé en coeur de l'insigne des Chevaliers légionnaires et d'argent ; à la champagne de gueules, chargée d'une main ailée d'or, tenant un niveau du même ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant.[1],[21],[8]

Philippe-Antoine Merlin de Douai (30 octobre 1754 - Arleux ✝ 26 décembre 1838 - Paris), Président de l'Assemblée nationale constituante (1790), , Président de la Convention nationale (1794), Ministre français de la Justice (1795-1796 et 1796-1797), Ministre français de la Police (1796), Directeur (1797-1799), membre de l'Académie française (1803-1816)conseiller d'État à vie, chevalier de l'Empire (1808), comte de l'Empire (1810), grand officier de la Légion d'honneur (1810) et commandeur de l'Ordre de la Réunion D'hermine, mantelé d'azur[4] ; au franc-quartier de comte conseiller d'Etat.[2],[6]

Mathieu Louis Molé (24 janvier 1781 - Paris ✝ 23 novembre 1855 - Château de Champlâtreux), auditeur au Conseil d'État (18 février 1806), maître des requêtes (juin 1806), préfet de la Côte-d'Or (novembre 1806-1809), conseiller d'État (1809), directeur général des Ponts et Chaussées (1809), Ministre de la Justice (1813-1814), ministre de la Marine et des Colonies (1817-1818), Ministre des Affaires étrangères (1830, 1836-1839), Président du Conseil des ministres (6 septembre 1836 - 31 mars 1839, 24 février 1848), Pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours), 17 août 1815, comte-pair le 31 août 1817, sans majorat), comte de Champlâtreux (1794), comte Molé et de l'Empire (29 décembre 1809), Grand-croix de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre de la Réunion, Ecartelé au premier et quatrième de gueules au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un croissant de même ; et au second et troisième d'argent au lion de sable armé et lampassé d'or ; le franc-quartier des comtes conseillers d'Etat brochant sur le premier au neuvième de l'écu.[13],[12],[2]

François Louis René Mouchard de Chaban (18 août 1757 - Paris[22] ✝ 23 mars 1814 - Hambourg), Sous-préfet de Vendôme(5 floréal an VIII), Préfet de Rhin-et-Moselle (16 floréal an XI), Préfet de la Dyle (Chef-lieu : Bruxelles) (12 pluviôse an XIII), Membre de la junte extraordinaire de Toscane (12 mai 1806), Conseiller d'État (19 février 1809), Intendant de l'intérieur et des finances dans les départements anséatiques (18 décembre 1810), Intendant général des finances dans la 32e division militaire (Hambourg) (17 juin 1813), Chevalier de l'Empire (3 mai 1809), Comte de l'Empire (décret impérial du 15 août 1809 et lettres patentes du 9 décembre 1809), Légionnaire (25 prairial an XII), puis, Officier de la Légion d'honneur (30 juin 1811), -

- Armes des Mouchard de Chaban sous l'Ancien Régime :

- D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois mouches de même. Supports: deux cygnes au naturel. Devise: MORT L'HONNEUR, MEURE LA RACE.[4],[23]

- On trouve également (variante et peut-être brisure) : D'azur, au chevron de sable, accompagné de trois mouches d'or. Couronne de comte. Supports: deux griffons.[4]

- Armes de Chevalier de l'Empire : D'azur au chevron d’or, accompagné de trois mouches du même, à la champagne de gueules chargée de l'insigne des Chevaliers légionnaires.[4]

- Armes de Comte de l'Empire : D'azur au chevron d’or, accompagné de trois mouches du même, à la champagne de gueules chargée de l'insigne des Chevaliers légionnaires ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant.[4],[8],[23]

- Armes des Mouchard de Chaban sous l'Ancien Régime :

Jean Pelet de la Lozère (23 février 1759 - Saint-Jean-du-Gard † 26 janvier 1842 - Paris), préfet de Vaucluse (11 ventôse an XIII), conseiller d'État (27 fructidor an X), comte de l'Empire (18 mai 1808), Légionnaire (9 vendémiaire an XII) puis Commandeur de la Légion d'honneur (25 prairial an XII), Commandeur de l'Ordre de la Réunion (1813), pair de France (5 mars 1819, Pelet prêta serment à la monarchie de Juillet), D'azur à trois bandes d'or, au lion d'argent lampassé de même, rampant sur la bande inférieure, bordure de sinople ; franc-quartier de comte conseiller d'Etat.[2],[18]

Joseph Marie Portalis (19 février 1778 - Aix-en-Provence † 5 août 1858 - Passy (Seine) (aujourd'hui Paris XVIe)), maître des requêtes en service ordinaire au Conseil d'État (14 juin 1806), conseiller d'État (en service extraordinaire le 1er janvier 1808, en service ordinaire et rattaché à la section de l'intérieur (1808-1809)), Premier président de la Cour impériale d'Angers (juin 1813 - juillet 1815), chevalier de l'Empire (26 avril 1808), 1er comte Portalis et de l'Empire (9 décembre 1809), Légionnaire (1807), puis Officier (28 août 1814), puis Grand officier (1er mai 1821), puis Grand-croix de la Légion d'honneur, Pair de France (Baron-pair le 5 mars 1819, lettres patentes du 12 mai 1820), -

- Armes de Chevalier de l'Empire (1808) : Parti au premier d'azur à la fasce cousue de gueules chargé du signe des chevaliers légionnaires, accompagnée en pointe d'une tour ouverte crénelée de trois pièces échiquetées de sable et d'argent ; au second écartelé ; au premier d'argent à la fasce de gueules, au second aussi d'argent à sept billettes d'azur ; au troisième d'azur, à la chausse-trappe évidée d'or ; au quatrième d'argent, au mur de sable maçonné d'or, crénelé de trois pièces.[2]

- Armes du 1er comte Portalis et de l'Empire (1809) : Parti au premier d'azur à la fasce cousue de gueules chargé du signe des chevaliers légionnaires, accompagnée en pointe d'une tour ouverte crénelée de trois pièces échiquetées de sable et d'argent ; au quartier des Comtes Conseiller d'état brochant au neuvième de l'écu ; au second écartelé ; au premier d'argent à la fasce de gueules, au second aussi d'argent à sept billettes d'azur ; au troisième d'azur, à la chausse-trappe évidée d'or ; au quatrième d'argent, au mur de sable maçonné d'or, crénelé de trois pièces.[2]

- Armes de Baron-Pair de France : Parti, au premier d'azur, à la tour à 3 tourelles d'argent, celle du milieu supérieure et sommée d'une tige de 3 lys du même émail ; au deuxième contre-écartelé, au 1er d'argent à une fasce de gueules ; au 2e argent, à 7 billettes de gueules, posées 1, 2, 2 et 2 ; au 3 d'azur, au double triangle entrelacé d'argent ; au 4 d'argent, au mur crénelé de gueules, maçonné d'argent. Supports : deux lions. Couronne de comte sur l'écu, et couronne de baron sur le manteau.[24],[25],[11]

Jean Claude Redon de Beaupréau (2 mai 1738 - Thouars ✝ 5 février 1815 - Paris, inhumé au Cimetière du Père-Lachaise), Commissaire de la marine au Havre (1757) et à la Martinique, contrôleur de la marine à Rochefort (1777), commissaire général et intendant du port de Brest (1784), membre de la commission exécutoire de la marine et des colonies (6 juillet 1796 - 5 novembre 1796), conseiller d'État attaché à la section de la marine, puis président du conseil des prises (germinal an VIII : 4 avril 1800), Préfet maritime de Lorient (20 juillet 1800), Sénateur (5 février 1810), comte de l'Empire (avril 1808), Légionnaire le 25 prairial an XII puis Commandeur de la Légion d'honneur (14 juin 1804), Pair de France (4 juin 1814), Écartelé : au 1, du quartier des Comtes conseiller d'État de l'Empire ; au 2, d'argent à une ancre de sable ; au 3 de sable, à la tour d'argent; au 4 d'azur, à l'étoile d'argent.[26]

Ou, Écartelé: aux 1 et 4, du quartier des Comtes conseiller d'État de l'Empire ; au 2, d'argent, à une ancre de sable ; au 3, d'argent, à un olivier de sinople, terrassé du même.[4]

Nicolas François Sylvestre Régnier (31 décembre 1783 - Nancy ✝ 20 août 1851 - Château de Moncontour, Vouvray (Indre-et-Loire)), Auditeur au Conseiller d'État (thermidor an XI : 22 juillet 1801), Sous-préfet du Château de Salins (19 octobre 1808), Préfet de l'Oise (30 septembre 1813, installé le 20 octobre 1813, démissionne aux Cent-Jours), Préfet du Cher (14 juillet 1815), 1er Comte de Gronau et de l'Empire (1811), 2e Duc de Massa (7 mars 1815), Officier (19 août 1823), puis, Commandeur de la Légion d'honneur (30 avril 1836), Pair de France[11] (10 juillet 1816, duc-pair le 31 août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817), -

- Armes des Régnier de Massa sous l'Ancien Régime, reprises à la Restauration : D'hermine, à la fasce de sable, chargée de trois alerions d'or.[11],[1],[26]

- Armes de Comte de Gronau et de l'Empire : Parti : au I coupé du quartier des Comtes Conseillers d'État et de gueules semé d'étoiles d'argent ; au II ; écartelé : au 1, d'argent, au lion de gueules ; au 2, d'or, au dextrochère armé de gueules, mouvant du flanc sénestre, tenant une croix haute recroisetée au pied fiché ; au 3, d'or, à la galère de sable, pavillonnée et girouettée de gueules ; au 4, de sinople, au saumon nageant d'argent (de Macdonald) ; sur-le-tout d'hermine, à la fasce de sable, chargé de trois alérions d'or (de Régnier).[4],[1],[27],[2]

Pierre-Louis Roederer (15 février 1754 - Metz ✝ 17 décembre 1835 à Bois-Roussel (Bursard, Orne), Sénateur, Conseiller d'État, ministre plénipotentiaire, comte d'Empire (1808), Légionnaire (2 octobre 1803), puis, commandant (14 juin 1804), puis grand officier de la Légion d'honneur (6 décembre 1807), Pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours) et 11 octobre 1832), Ecartelé : au I, d'azur, chargé d'un miroir d'or où se mire un serpent d'argent ; au II, de gueules, chargé d'une tête de lion arrachée d'argent ; au III, d'argent au saule arraché de sinople[28] ; au IV, échiqueté d'or et d'azur.[4],[3]

Ou, Ecartelé : au I, du quartier des Comtes Sénateurs ; au II, du quartier des Barons ministres employés à l'extérieur ; au III, d'argent au saule arraché de[28] ; au IV, du quartier des Comtes conseillers d'État.[4],[3]

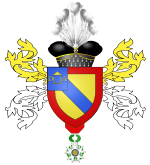

Louis-Philippe de Ségur (10 septembre 1753 - Paris † 27 août 1830 - Paris), maréchal de camp (1er mars 1791), marquis de Ségur, 1er Comte de Ségur et de l'Empire (23 mai 1808), grand-maître des cérémonies (sous l'Empire), Légionnaire (9 vendémiaire an XII : 2 octobre 1803), puis, Grand aigle de la Légion d'honneur (14 pluviose an XIII : 2 février 1805), Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis (15 décembre 1784), député de l'Isère au Corps législatif (1801-1813), conseiller d'État (25 décembre 1802), Membre de l'Académie française (Fauteuil 22 : 28 janvier 1803), sénateur (5 avril 1813 - 1814), Pair de France (4 juin 1814 (Première Restauration), 2 juin 1814 (Cent-Jours), révoqué de sa dignité de pair le 24 juillet 1815, réintégré le 19 novembre 1819 (Seconde Restauration)), -

- Armes de la Famille de Ségur sous l'Ancien Régime, reprises en 1814 :

- Écartelé : aux 1 et 4 de gueules au lion d'or ; aux 2 et 3 d'argent plain. Couronne de comte. Supports: Deux lions. Manteau et toque de pair de France.[29],[30],[1],[27],[3]

- On trouve également : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules au lion d'or ; aux 2 et 3 d'argent plain ; à la bordure de sable chargée de neuf besants d'or, 4, 2, 3.[11]

- Armes du Comte de Ségur et de l'Empire : Écartelé : au 1, du quartier des Comtes conseiller d'État de l'Empire ; au 2 et 3 de gueules au lion d'or ; au 4 d'argent plain.[31],[32],[3]

- Armes de la Famille de Ségur sous l'Ancien Régime, reprises en 1814 :

Antoine Claire Thibaudeau (23 mars 1765 - Poitiers † 8 mars 1854 - Paris), préfet de la Gironde (11 ventôse an VIII), conseiller d'État (5e jour complémentaire an VIII), préfet des Bouches-du-Rhône (3 floréal an XI), chevalier de l'Empire (20 août 1809), comte de l'Empire (31 décembre 1809), Commandeur (25 prairial an XII), puis, grand officier de la Légion d'honneur (1852), Pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours)), De gueules, à la colonne d'or accolée d'un lion d'argent, armé et lampassé de sable ; franc-quartier de comte conseiller d'Etat.[2]

Jean-Baptiste Treilhard (2 ou 3 janvier 1742 - Brive-la-Gaillarde ✝ 5 décembre 1810 - Paris, inhumé au Panthéon (caveau III)), juriste, député du Tiers aux États Généraux de 1789, Président de l’Assemblée nationale constituante (20 juillet 1790), Président de la Convention nationale (27 décembre 1792 - 10 janvier 1793), ambassadeur à Naples (1796), ministre plénipotentiaire au congrès de Rastadt (1797), Président du Conseil des Cinq-Cents, membre du Directoire(15 mai 1798 : 26 floréal an VI), président du Directoire du 24 août au 27 novembre 1798, vice-président (4 avril 1800) puis président (1er janvier 1802) du tribunal d’appel du département de la Seine, président la section de législation au Conseil d'État (1802), ministre d'État (30 mars 1809), Grand officier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804, comte de l'Empire le 24 avril 1808, D'azur à trois palmes d'or, ordonnées 2 et 1, posées en bande ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant.[4],[1]

Antoine Philippe Fiacre Ghislain de Visscher de Celles (10 octobre 1779 - Bruxelles ✝ 1er novembre 1841 - Paris), baron de Celles, maire de Hever (vers 1800), membre du conseil municipal de Bruxelles (décret impérial du 5 brumaire an XIII), du conseil général et du conseil électoral du département de la Dyle, Auditeur au Conseil d'État (11 février 1806), maître des requêtes (11 juin de la même année), Préfet de Loire-Inférieure (10 décembre 1806, arrive à Nantes le 31 décembre 1806 - 1810), Préfet du Zuyderzée (13 décembre 1810, arrive à Amsterdam le 11 février 1811 - décembre 1813), Membre du Congrès national de Belgique (1830), Ministre plénipotentiaire de Belgique, Conseiller d'État, (1834), comte de Celles et de l'Empire (lettres patentes du 27 septembre 1809), chevalier de la Légion d'honneur (1809), -

- Armes des Visscher de Celles : De gueules, au sautoir d'or[4].

- Armes du comte de Celles et de l'Empire : De gueules, au sautoir d'or[4] ; au canton des Comtes Conseillers d'État brochant.[16],[33]

Comtes présidents du corps législatif

Figure Nom du comte et blasonnement Jean-Pierre Louis de Fontanes (6 mars 1757 - Niort † 17 avril 1821, inhumé au cimetière du Père-Lachaise à côté du maréchal Ney), Législateur, professeur de belles-lettres au Collège des Quatre-Nations, membre de l'Académie française en 1803, membre de l'Institut, ministre d'État, député au Corps législatif (14 pluviôse an X(1804) - 1810, président (1804 - fin 1808)), premier Grand maître de l'Université (17 mars 1808), sénateur (5 février 1810), Comte de l'Empire (3 juin 1808), Légionnaire (4 frimaire an XII), Grand cordon de la Légion d'honneur, pair de France (4 juin 1814, Marquis-pair le 31 août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817, sans majorat), -

- Armes de Comte de l'Empire : De sable, à une fontaine d'argent posée sur une terrasse du même, au chef d'or, chargé de trois pommes de pin d'azur ; au canton des Comtes Présidents du Corps Législatif brochant.[3],[21],[2]

- Armes de Marquis-pair de France : De sable, à la fontaine d'argent, sur une terrasse du même; au chef d'or chargé de trois pommes de pin d'azur. Supports: Deux cygnes.[4],[11],[3]

Comtes officiers de la maison de l'Empereur

Figure Nom du comte et blasonnement Marc Étienne Gabriel de Beauvau-Craon (22 septembre 1773 - Paris † 28 janvier 1849), 3e prince de Beauvau et du Saint-Empire (1793), grand d'Espagne de 1re classe, marquis de Craon en Lorraine, de Harouël et de Novion, baron d'Autrey, Turquestang, Saint-Georges, Fréville, etc..., Chambellan de l'Empereur, comte de Beauvau et de l'Empire (lettres patentes du 21 novembre 1810), Pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours), 19 novembre 1831), D'argent cantonné de quatre lions rampants de gueules; franc-quartier de comte officier de la maison de S. M. l'Empereur.[2]

Louis Marie Joseph de Brigode (24 octobre 1776 - Lille ✝ 22 septembre 1827 - Bourbonne-les-Bains), Conseiller général du Nord (1801), Maire de Lille (arrêté du 14 vendémiaire an XII (1802) - janvier 1816), Président du collège électoral de l'arrondissement de Lille (1er janvier 1811, 26 juillet 1815), Pair de France (17 août 1815, comte-pair le 31 août 1817, lettres patentes du 18 février 1818), Chevalier de l'Empire (janvier 1809), Comte de l'Empire (sous majorat, août 1809), Commandeur de la Légion d'honneur (23 mars 1814), Chambellan de l'Empereur (1804), Commandant (nominal) en Chef de la Garde d'honneur de Lille (1809), Ecartelé au 1 et 4 d’or à trois étoiles de sable, au 2 et 3 d’azur au cygne d’argent (de Brigode) ; au canton des comtes officiers de la Maison de l'Empereur.[34]

Charles-Félix de Choiseul-Praslin (24 mars 1778 - Paris ✝ 29 juin 1841 - Paris), chambellan de Napoléon Ier (1805), président du collège électoral de Seine-et-Marne (1811), chef de la 1re légion de la Garde nationale de Paris (1814), 4e duc de Praslin (1808), 1er comte de Choiseul-Praslin et de l'Empire (31 janvier 1810), Chevalier de la Légion d'honneur, Pair de France (4 juin 1814, 2 juin 1815, (Cent-Jours), révoqué par l'ordonnance du 24 juillet 1815, duc et pair le 21 novembre 1819, sans majorat), D'azur, à la croix d'or cantonnée en chef à dextre et à sénestre de cinq billettes en sautoir, et en pointe à dextre et à sénestre de quatre billettes, deux et deux, le tout d'or ombré de gueules : franc-quartier de comte officier de la maison de S. M. l'Empereur.[2]

Martin-Roch-Xavier Estève (1772 ✝ 1853), Payeur général de l'armée d'Orient, Trésorier général de la Couronne, Administrateur-général des finances et domaines des pays conquis au-delà de l’Elbe (1806), Comte de l'Empire (24 février 1809), Officier de la Légion d'honneur, Trésorier de la 1re cohorte de la Légion d'honneur, Écartelé : au 1 du quartier des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur ; au 2, de gueules, à une étoile d'argent ; au 3, de gueules, à une levrette passant, colletée et contournée d'argent ; au 4, d'azur, à une tête d'ibis (« ou d'Isis ») d'or.[21],[35],[4],[18]

Alexandre Léon Luce de Galard de Brassac de Béarn[36],[37] (11 juin 1771 - Paris † 12 novembre 1844 - Paris), marquis de Brassac, baron de la Rochebeaucourt, chambellan[38] de l'Impératrice Joséphine (1809), président du collège électoral de l'arrondissement d'Angoulême, maire de Boves (1818), comte de l'Empire (13 février 1811), chevalier de la Légion d'honneur, Grand-croix de l'Ordre impérial de Léopold d'Autriche, Écartelé : aux première quatrième d'or chargés de trois corneilles, deux et une de sable, becquées et membrées de gueules (de Galard) ; aux deuxième et troisième d'or, chargé de deux vaches passant l'une sur l'antre, de gueules, accornées, accolées et clarinées d'azur (de Béarn) ; franc-quartier de comte officier de la Maison de l'Empereur, brochant au neuvième de l'écu.[2]

Auguste-Jean Germain de Montforton (8 décembre 1786 - Paris † 26 avril 1821 - Paris), Préfet de Saône-et-Loire (juillet 1814 - mars 1815), Préfet de Seine-et-Marne (14 juillet 1815 - février 1820), Pair de France (baron-pair le 5 mars 1819, lettres patentes du 7 août 1828), Comte de Montforton et de l'Empire (19 décembre 1809, avec constitution de majorat), Comte héréditaire par lettres patentes du 17 février 1815, confirmées par ordonnances royales du 16 mars 1818, Officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, -

- Armes de Comte de l'Empire : Coupé : au I parti des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereurqui est d'azur au portique ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton d'or et accompagné des lettres D.A. de même, et de gueules à deux clefs d'argent posées en sautoir ; au II d'azur à la tour d'or crénelée de cinq pièces, ajourée, maçonnée et ouverte de sable, accostée à dextre et à senestre d'une épée haute en pal d'argent.[39],[40]

- Armes de Pair de France : D'azur à la tour d'or ; parti d'azur à la barre d'argent, chargée d'un lion passant de gueule et accostée de deux alérions du même.[11],[40] Devise: JUSTICE ET LIBERTÉ.[4]

François Joseph Charles Marie de Mercy-Argenteau (16 avril 1780 ✝ 25 janvier 1869), chambellan de Sa Majesté l'Empereur et Roi, comte de Mercy-Argenteau et de l'Empire (Lettres patentes du 25 mars 1810, avec érection d'un majorat), Chevalier de la Légion d'honneur, D'azur à la croix d'or, chargée de quatre coquilles de gueules, accompagnée en chef, à dextre, du canton des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur ; et dans les trois autres cantons de la croix, de cinq croix recroisetées d'or, posées en sautoir, et sur le tout d'or à la croix d'azur.[33]

Pierre Arnauld de La Briffe (6 mai 1772 - Paris † 11 septembre 1839 - Arcis-sur-Aube), Capitaine de cavalerie (avant la Révolution), Officier supérieur des chevau-légers de la Maison du Roi (première Restauration), Colonel des dragons de la Manche (seconde Restauration), Maréchal de camp (5 mars 1823), Chambellan de Napoléon Ier, Député de l'Aude, Pair de France (ordonnance du 11 octobre 1832), Seigneur d'Arcis-sur-Aube avant la Révolution française, Comte de l'Empire le 16 octobre 1810, Grand dignitaire de l'Ordre des Deux-Siciles, Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, -

- Armes des La Briffe sous l'Ancien Régime : D'argent, au lion de gueules, à la bordure du premier chargée de six merlettes de sable, 3, 2 et 1. Supports: deux lions.[4]

- Armes de Comte de l'Empire : D'argent, au lion de gueules, à la bordure du premier chargée de six merlettes de sable, 3, 2 et 1 ; au canton des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur brochant.[16]

Emmanuel de Las Cases (21 juin 1766 - près de Revel, Tarn ✝ 15 mai 1842 - Passy-sur-Seine), Maître des requêtes au conseil d'État,chambellan de l'Empereur (1810), Marquis (sous l'Ancien Régime), Baron (majorat particulier du 28 janvier 1809) puis Comte d'Empire (16 décembre 1810), -

- Armes sous l'Ancien Régime, reprises à la Restauration : D'or à la bande d'azur et à la bordure de gueules. Couronne de comte, supports: deux lions. Devise: Semper paratus.[3]

- Armes de Baron de l'Empire : D'or à la bande d'azur et à la bordure de gueules ; au canton des barons tirés des corps savants brochant.[3]

- Armes de Comte de l'Empire : D'or à la bande d'azur, à la brodure de gueules brochante ; au canton des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur brochant.[2],[17],[1],[3]

Claude Louis Michel Le Duc[41] (né le 8 novembre 1761 - Paris), marquis de Lillers, Comte de l'Empire, Chambellan de l'Empereur, Commandeur de l'Ordre du mérite civil de la Couronne de Bavière[42], -

- Armes sous l'Ancien Régime : D’or à la bande de gueules côtoyée de 2 cotices du même et chargée de 3 ducs d’argent.[43]

- Armes de Comte de l'Empire : Écartelé : au I, du quartier des comtes officiers de la Maison de l'Empereur ; au II et III, d'azur à deux pointes d'or posées en chevron, au chef d'argent ; au IV, d'argent à trois hiboux de gueules.[21]

Aimé Jacques Marie Constant de Moreton de Chabrillan (4 juillet 1780 - Paris † 17 juillet 1847), Sous-lieutenant de cavalerie (13 janvier 1811, Lieutenant de cavalerie à Moscou (13 septembre 1812), Capitaine à Smolensk (novembre 1812), Chef d'escadron (1813), Comte de l'Empire (lettres patentes du 19 janvier 1811), Chevalier de la Légion d'honneur (fin 1812), Chambellan de Napoléon Ier (1809) (décret du 21 décembre 1809),Gentilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X (ordonnance du 31 décembre 1826), -

- Armes des Morenton de Chabrillan : D'azur, à une tour sommée de trois tourelles d'argent, maçonnée de sable, à une patte d'ours d'or, mouvant du canton senestre de la pointe et touchant à la porte de la tour. Supports: deux lions couronnés. Devise: PLUSTOT CREVER QUE PLIER.[4]

- Armes de Comte de l'Empire : D'azur, à une tour crénelée de cinq pièces d'argent ouverte et maçonnée de sable, sommée de trois tours crénelées, chacune de trois pièces aussi d'argent ajourées et maçonnées de sable, celle du milieu plus élevée, à une patte d'ours d'or, mouvante du côté senestre de la pointe et brochant sur la porte de la tour ; au canton des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur brochant.[16],[18]

Aymard-François de Nicolaï (23 août 1777 - Paris ✝ 14 janvier 1839 - Paris), 6e marquis de Goussainville, comte de Nicolaÿ et de l'Empire (4 février 1811), maire de Goussainville (1807-1812), membre du collège électoral du département de Seine-et-Oise, chambellan de S. M. l'empereur Napoléon Ier (1811-1813), pair de France (2 juin 1815 (Cent-Jours), 11 octobre 1832), commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre de la Réunion, D'azur, au lévrier courant d'argent accolé de gueules et bouclé d'or ; franc-quartier de comte officier de la maison de S. M. l'Empereur.[2],[18]

Antonin Claude Dominique Just de Noailles (22 août 1777 - Paris ✝ 1er août 1846 - Paris), chambellan de Napoléon Ier, ambassadeur de France en Russie (1814-1819), député de la Meurthe (1824-1827), Comte de l'Empire (lettres patentes du 27 septembre 1810), 7e Prince de Poix, 4e Duc espagnol de Mouchy et 3e duc français de Mouchy et duc de Poix (1834), Grand d'Espagne de 1re classe, Commandeur de la Légion d'honneur (13 août 1814), Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis (13 août 1814), Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (30 mai 1825), Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, -

- Armes de la Maison de Noailles : De gueules, à la bande d'or.[4] ;

- Armes du Comte de Noailles et de l'Empire : De gueules, à la bande d'or (de Noailles) ; au canton des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur brochant.[1] ;

- Armes sous la Restauration : De gueules, à la bande d'or (de Noailles).[4] Couronne ducale. Manteau et bonnet de gueules des Grands d'Espagne, Collier de l'Ordre de la Toison d'Or ou de l'Ordre du Saint-Esprit.

Comtes officiers de la maison des Princes

Figure Nom du comte et blasonnement Paul-Félix Ferri-Pisani (4 septembre 1770 - Ajaccio (Corse) ✝ 24 octobre 1846 - Padoue (Italie), Député de Lopigna à la Consulte générale de Corte (10 juin 1794), Député au Parlement anglo-corse (9 février 1795), Membre du Tribunal criminel extraordinaire (1801), Chambellan du Roi Joseph 1er, Ministre des Postes du Royaume de Naples, Conseiller d'État espagnol (président de la section des finances), Préfet de la Vendée (19 mars 1815 (Cent-Jours)), Conseiller d'État français (1830), Comte de Saint-Anastase (Royaume de Naples, 1810), 1er Comte de Saint-Anastase et de l'Empire le 26 février 1814, Commandeur de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre des Deux-Siciles, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer, Ecartelé : au I, du quartier des Comtes Officiers de la Maison des Princes ; au II de sable à cinq fers de lances d'or ; au III d'azur à la bellete d'argent tenant dans sa gueules une branche d'olivier de gueules; au IV d'or au chevron de gueules accompagné de trois étoiles du même.[5],[35]

Comtes ministres employés à l'extérieur

Figure Nom du comte et blasonnement Jean-Antoine-Michel Agar de Mercuès de Mosbourg (18 décembre 1771 - Mercuès ✝ 8 novembre 1844 - Paris), professeur de Belles-Lettres à l'École Centrale du Lot, commissaire près du Gouvernement provisoire de Toscane (frimaire an IX), président du conseil général du Lot, député du département du Lot au Corps législatif (2 fructidor an XII - 1806) puis à la Chambre des députés (1830-), ministre des finances du Grand-Duc de Berg et de Clèves Joachim Murat (1806), Comte de Mosbourg et de l'Empire (1808), ministre des finances du Roi de Naples Joachim Murat (1808), Pair de France (3 octobre 1837), Officier de la Légion d'honneur (1804), dignitaire de l'Ordre des Deux-Siciles -

- Armes de Comte de l'Empire : Écartelé : au I, du quartier des comtes ministres attachés aux puissances confédérées ; au II, d’azur à une étoile à huit pointes d’or ; au 3, d’azur à une sirène d’argent ; au 4, d’azur au lion rampant d’argent.[4],[44]

- Armes sous la Restauration : Tiercé en fasce ; de gueules à la croix tréflée d’or ; accostée de deux molettes du même ; d’or au lion de sable ; et de sinople à la sirène d’argent.[4],[44],[45]

Théodore Charles de Hédouville (3 septembre 1767 - Laon ✝ 18 février 1846 - Paris), ministre plénipotentiaire près du prince primat de la Confédération du Rhin (1806-1813), comte Hédouville et de l'Empire (lettres patentes du 31 décembre 1808, Paris), légionnaire (23 octobre 1807), puis, officier de la Légion d'honneur (30 juin 1811), Coupé le premier parti d'azur au signe des comtes ministres employés à l'extérieur et d'azur au lion rampant d'argent, lampassé de gueules le deuxième d'or.[13]

Comtes préfets

Figure Nom du comte et blasonnement

Les Comtes Préfets Sur le blason : franc-quartier ou canton d'azur, chargé d'une muraille crénelée d'or, surmontée d'une branche de chêne du même.

Ornements extérieurs : Toque de velours noir, retroussée de contre-hermine, avec porte-aigrette or et argent, surmonté de cinq plumes d'argent.

Comtes maires

Figure Nom du comte et blasonnement Joseph Constant Fidèle Duval (1751 - Leuze ✝ 1828 - Mons), « maire » de la ville de Mons, comte de Beaulieu et de l'Empire (Lettres patentes datées du 12 septembre 1809, avec érection d'un majorat), Écartelé : au premier et au quatrième quartier d'argent à la croix de gueules, chargée en abîme d'un lion rampant d'or, au deuxième d'or à trois loups rampants de sable, deux en chef un en pointe, et au troisième de sable à la licorne assise d'argent ; au canton des comtes Maires brochant.[33]

Comtes présidents du collège électoral

Figure Nom du comte et blasonnement Auguste Laurent de Rémusat (28 avril 1762 - Valensole ✝ 15 mai 1823 - Paris), Avocat général à la Cour des aides de Provence, à Aix-en-Provence (Ancien Régime), Préfet du Palais (1802), Surintendant des théâtres impériaux (1807), Préfet de la Haute-Garonne (12 juillet 1815, 13 août 1815 - mars 1817), Préfet du Nord (5 février 1817 - 9 janvier 1822), 1er Comte de Rémusat et de l'Empire (par lettres patentes du 27 novembre 1808), Légionnaire, puis, Officier de la Légion d'honneur, Grand-croix de l'Ordre de Saint-Hubert de Bavière, Premier Chambellan de Napoléon Ier, Grand maître de la garde-robe de l'Empereur, -

- Armes de la Famille Rémusat : D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe d'une hure de sanglier arrachée du même. Le rameau établi à Paris, porte tous les meubles d'or.[4]

- Armes de Comte de l'Empire : De gueules au filet d'argent formant parti, au 1 au chevron d'or accompagné en chef de 2 étoiles de 6 rais du même et en pointe d'une hure de sanglier de sable défendue d'argent ; au 2 aux 3 pigeons essorants d'argent, ceux du chef affrontés ; au canton des Comtes présidents du collège électoral brochant.[5],[2]

Comtes membres du collège électoral

Figure Nom du comte et blasonnement

Elisabeth Pierre de Montesquiou Fezensac (30 septembre 1764 - Paris ✝ 4 août 1834 - Château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye), Sous-lieutenant au régiment Dauphin-Dragons (1779), lieutenant (1781), aide-major général de la Garde nationale de Paris (8 janvier 1814), député du Nord au Corps législatif (2 vendémiaire an XIV, réélu le 8 mai 1811, 1804-1813), président de la commission des finances (16 septembre 1808), président du Corps législatif (18 janvier 1810, il présida les sessions de 1810, 1811 et 1813), maire de Saints le 29 janvier 1809, sénateur (5 avril 1813), Pair de France (4 juin 1814, 2 juin 1815 (Cent-Jours), annulé le 24 juillet 1815, restauré baron-pair le 19 mars 1819, lettres patentes du 23 avril 1824), 1er Comte de Montesquiou-Fezensac et de l'Empire (11 février 1809), Commandant de la Légion d'honneur, Grand'croix de l'Ordre impérial de Léopold d'Autriche (4 avril 1810), Grand-croix de l'Ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, Grand-croix de l'Ordre de la Couronne de Saxe (ou Ordre de la Couronne de Rue), Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis (5 octobre 1814), premier écuyer du comte de Provence (5 décembre 1781), Grand chambellan de France (1809), D'or à deux tourteaux de gueules, posés en pal ; au canton des Comtes Membres de Collège électoral brochant. L'écu posé sur les insignes de Grand chambellan de France. Toque de Comte de l'Empire, manteau des sénateurs de l'Empire.[31],[16],[1]

Emmanuel Marie Louis de Noailles (12 décembre 1743 - Paris ✝ septembre 1822 - Maintenon), Marquis de Noailles et de Maintenon, Comte de Noailles et de l'Empire (19 juin 1813), Gouverneur de Vannes et d'Auray (décembre 1762), Ministre plénipotentiaire en Basse-Allemagne (Hambourg) (1768), Ambassadeur auprès des États généraux des Provinces-Unies (1771-1776), Ambassadeur de France au Royaume-Uni (24 mai 1776 - 17 mars 1778), Brigadier de cavalerie (1er mars 1780), Ambassadeur à Vienne (1783 - 10 août 1792), Maréchal de camp (1er février 1784), Membre de collège électoral sous le Premier Empire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare le 16 décembre 1769, Premier gentilhomme de la Chambre de Monsieur, futur Louis XVIII (22 janvier 1773), De gueules, à la bande d'or (de Noailles) ; au canton des Comtes Membres de Collège électoral brochant.[1]

Comtes propriétaires

Figure Nom du comte et blasonnement Carlo-Alberto di Savoia-Carignano (2 octobre 1798 - Turin (Italie) ✝ 28 juillet 1849 - Porto (Portugal)), Prince de Piémont (1800), Comte de l'Empire (1814 : l'usage des armes de la Maison de Savoie lui fut défendu par les autorités impériales), Roi de Sardaigne et Duc de Savoie sous le nom de Charles-Albert de Sardaigne (1831-1849), Grand-maître de l'Ordre de l'Annonciade, Grand-maître de l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, De gueules au cheval effaré d'argent[46], le canton des Comtes Propriétaires brochant.[47]

Comtesses de l'Empire

Comtesses attachées aux Maisons impériales

Figure Nom de la comtesse et blasonnement Anne-Marie-Gasparde-Vincente Pieri (1765-1815), veuve du sieur Brignole Sale, dame du palais de l'Impératrice Joséphine (1804-1810), dame pour accompagner Pauline Bonaparte princesse Borghèse (1810), dame du palais de l'Impératrice Marie-Louise (1810-1814), comtesse de l'Empire (décret du 3 décembre 1809, lettres patentes du 11 juin 1810, Saint-Cloud). Ecartelé, au premier et quatrième d'azur à l'arbre de sinople terrassé du même, [senestré] d'un lion contre rampant de gueules ; au deuxième d'or au lion de gueules tenant une croix haussée du même en pal ; au troisième d'azur à la fasce d'argent chargée de trois roses de gueules, sommée d'un griffon naissant d'or, armé d'une épée de sable et soutenue d'une molette d'argent. Sur le tout d'azur au signe distinctif des comtesses attachées à notre maison.[13]

Françoise-Joséphine-Marie-Philippine de Sales (15 juin 1762 - Turin † 5 avril 1849 - Turin), veuve du sieur Bens de Cavour, dame d'honneur (1re dame) de Pauline Bonaparte princesse Borghèse (1810), comtesse de l'Empire (décret du 3 décembre 1809, lettres patentes du 14 février 1810, Paris). Coupé, le premier d'azur à deux étoiles surmontées d'un croissant d'argent ; et de gueules à trois coquilles en fasce d'or sur le tout, au signe distinctif de comtesses attachées aux maisons des princes de notre famille, qui est d'azur au portique ouvert à deux colonnes d'or.[13]

Comtesses, veuves de militaire

Autres comtesses

Figure Nom de la comtesse et blasonnement Cécile Rosalie Charlotte Jullien, née Gauthier (1790-1863), épouse du Comte d'Empire Louis Joseph Victor Jullien de Bidon, Dame de la société de la Charité maternelle de Paris par décret du 15 décembre 1811. Ecartelé, au premier de gueule au lion d’or, au deuxième d’or à l’ours sur pied en bande de sable, au troisième d’or au palmier de sinople, au quatrième d’hermine, sur le tout, au signe distinctif de comtesse d’Empire, qui est un écusson en abîme d'or plein. L’écu accompagné de deux palmes d’or, nouées en sautoir, d’un ruban d’azur, entourant l’écu.[réf. nécessaire]

Notes et références

- Source : www.heraldique-europeenne.org

- Nicolas Roret, Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique : avec un armorial de l'Empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc..., Encyclopédie Roret, 1854, 340 p. [lire en ligne (page consultée le 16 nov. 2009)]

- Source : Armorial de l'Empire français - par M. Alcide Georgel - 1870. L'Institut, L'Université, Les Ecoles publiques. Texte téléchargé depuis le site de la Bibliothèque Nationale de France.

- Johannes Baptist Rietstap, Armorial général : contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe : précédé d'un dictionnaire des termes du blason, G.B. van Goor, 1861, 1171 p. [lire en ligne (page consultée le 16 nov. 2009)], et ses Compléments sur www.euraldic.com

- Nobiliaire de Provence : Armorial général de la Provence, du Comtat Venaissin, de la Principauté d'Orange..., de René Borricand, Editions Borricand, Aix en Provence, 3 vol. : 1974-1976, (ISBN 2853970027) (ISBN 9782853970020) (ISBN 2-85397-002-7) (ASIN B0000E7KFZ).

- Vicomte Albert Révérend (1844-1911), Armorial du Premier Empire : titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier, vol. 3, Paris, (4 vol. in 2) Au bureau de L'Annuaire de la noblesse, 1894 [lire en ligne (page consultée le 16 nov. 2009)]

- Nommé par l'Empereur, mais non-reconnu par Pie VII.

- Source : lesapn.forumactif.fr, Les Amis du Patrimoine Napoléonien

- www.heraldique-blasons-armoiries.com, L'armorial de la noblesse du Premier Empire. Consulté le 24 avril 2011

- Champmol : nom d'une terre acquise en Côte-d'Or en 1791 et ancienne chartreuse, actuellement absorbée par Dijon. L'hôpital psychiatrique de la chartreuse de Champmol en marque l'emplacement.

- Source : Armory of the French Hereditary Peerage (1814-30) sur www.heraldica.org

- Jean-François-Aimé Dejean (1749-1824) Comte de l'Empire sur www.napoleon-empire.net. Consulté le 8 mai 2011

- publication_d0e2252&qid=sdx_q0&fmt=tab&idtoc=BB_29_Test publication-pleadetoc&base=fa&n=1&ss=true&as=true&ai=second|standard| PLEADE (C.H.A.N. : Centre historique des Archives nationales (France)).

- jean françois aimé DEJEAN castelnaudary 1749 - paris 1824 comte de l'Empire - général de division du genie - pair de france sur napoleon-monuments.eu. Consulté le 8 mai 2011

- Jean-François Aimé Dejean sur roglo.eu. Consulté le 8 mai 2011

- La noblesse d'Empire sur http://thierry.pouliquen.free.fr

- Alphonse Brémond, Nobiliaire toulousain, 1863 [lire en ligne (page consultée le 23 janv. 2010)]

- Louis de La Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc, Généralité de Montpellier, vol. 1-2, F. Seguin, 1860 [lire en ligne (page consultée le 23 janv. 2010)]

- Source : roglo.eu

- Source : FranceGenWeb

- Héraldique napoléonienne et symbolisme maçonnique, de Jacques Declercq, d'après L’héraldique napoléonienne, de Philippe Lamarque Ed. du Guy.

- Né à La Rochelle selon Fastes de la Légion-d'honneur: biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre.

- Mémoires de la Société archéologique de Touraine, Par la Société archéologique de Touraine, Publié en 1866

- Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France : des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, vol. 8, L'auteur, 1827 [lire en ligne]

- "Portalis", LA FAMILLE AUJOURD'HUI sur www.portalis.info

- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, Par Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, publié par L'auteur, 1827.

- Source : www.luz-herald.net, Le site du blason

- Brisé des armes de son grand-père Toussaint Gravelotte du Saulcy, avocat au Parlement de Metz

- Grand Armorial de France, Henri Jougla de Morena, 1934-1952.

- Traité d'héraldique, Michel Pastoureau.

- Source : www.szlachta.org

- Trésor héraldique, d'après d'Hozier, Ménétrier, Boisseau, etc... Par A. de La Porte, Membre de plusieurs sociétés historiques et archéologiques, 1864.

- Listes des titres de noblesse, chevalerie, et autres marques d'honneur accordées par les souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'à 1794 : précédées d'une notice historique, Publié par Vandale, 1847

- Source : www.lillempire.fr : Lille et le Nord, du Consulat au Second Empire

- Source : www.newgaso.fr

- Alexandre Léon de Galard de Brassac de Béarn sur roglo.eu

- Alexandre Léon Luce de Galard de Brassac de Béarn, marquis de Brassac, Comte de Béarn, fut chambellan de l'Empereur Napoléon qui lui confia plusieurs missions intimes, notamment en Italie et à Vienne (Autriche) où il reçut le cordon de Grand-croix de Saint-Léopold d'Autriche. Il s'était uni en 1796 à Pauline de Sourche de Tourzel, fille de la Duchesse de Tourzel, gouvernante des enfants de France. Pauline de Tourzel, amie particulière de Madame la Dauphine, Duchesse d'Angoulême, partagea la captivité de la famille royale au Temple et échappa par miracle aux massacres de Septembre.

- Source

- Louis Pierre d'Hozier, Armorial général de la France, vol. 7, Firmin-Didot, 1868 [lire en ligne]

- « [...] Ce fut lui qui remit la lettre par laquelle Très haut et Très puissant Seigneur, Messire Alexandre-Léon-Luce de Galard de Béarn, marquis de Brassac, comte de Béarn, baron de la Rochebeaucourt, sollicitait la clef de chambellan. »

- Source

- Frédéric Masson, Joséphine imperatrice et reine, P. Ollendorff, 1899, 8e éd., 464 p. [lire en ligne]

- Fiche de Auguste Jean Germain de Montforton sur roglo.eu

- Source : Généalogie des Germain de Monforton sur www.genea-bdf.org

- Source : www.patrimoine-de-france.org

- [1] Almanach royal, Publié par Testu et cie, 1830.

- Source : racineshistoire.free.fr

- ARMORIAL DU PREMIER EMPIRE, Par Philippe LAMARQUE, Index armorum : Michel POPOFF, Iconographie : Gregor JAKUBOWSKI – BARTHEL de WEYDENTHAL, Editions du Gui, page 141

- Source : www.armorial-general.org

- « Le cheval effaré d'argent » semble être une reprise des armes de Basse-Saxe, que les Ducs de Savoie avaient ajouté aux leurs, prétendant, depuis le XVIe siècle, être issus de la Maison de Saxe. Voir Armorial de la maison de Savoie

- Napoleonic Heraldry sur www.heraldica.org.

Voir aussi

Articles connexes

- Héraldique napoléonienne

- Armorial de la Maison Bonaparte

- Armorial de la noblesse d'Empire

- Noblesse d'Empire.

Liens externes et sources

- www.heraldique-europeenne.org :

- Voir le système héraldique napoléonien, les couronnes et toques en héraldique napoléonienne, les maisons princières ou ducales des Premier et Second Empires et les Maréchaux d'Empire) ;

- Armorial des rues de Paris sur heraldique-europeenne.org

- Héraldique napoléonienne et symbolisme maçonnique de Jacques Declercq

- Jacques Jourquin, Dictionnaires des Maréchaux de Napoléon, Christian, 1999

- Jacques Jourquin, Dictionnaire des maréchaux du Premier Empire, 1986

- Thierry Lentz, Dictionnaires des Ministres de Napoléon, Christian, 1999

- Quintin, Dictionnaire des Colonels de Napoléon, SPM, 1996

- Raoul de Warren, Les Pairs de France au XIXe siècle, les Cahiers nobles, 1959 (Réed. en 1999 par l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux)

- Philippe Lamarque, Armorial du Premier Empire, Édition du Gui, 2008, ISBN 978-2-9517417-7-5

- Armorial des Chevaliers de L'ORDRE DE LA RÉUNION - par M. ALCIDE GEORGEL (1869)

- ARMORIAL DE L'EMPIRE FRANÇAIS (L'INSTITUT. - L'UNIVERSITÉ. - LES ÉCOLES PUBLIQUES) - par M. ALCIDE GEORGEL - 1870

- ARMORIAL DE L'EMPIRE FRANÇAIS (Médecins et chirurgiens) - par M. ALCIDE GEORGEL - 1869

- Armorial du premier Empire de Philippe Lamarque Réf AR1E, fevrier 2008, 640 pages

-

Wikimedia Foundation. 2010.