- Histoire de la Normandie

-

L'histoire de la Normandie retrace le passé des régions administratives françaises de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie ainsi que du duché de Normandie, composé des bailliages de Jersey et de Guernesey.

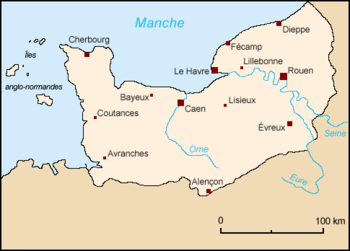

Très stables, les frontières continentales de cette ancienne province française concordent assez fidèlement, hormis quelques territoires incorporés aux actuelles Eure-et-Loir, Mayenne, Oise et Sarthe lors de la création des généralités et quelques communes enclavées échangées avec la Mayenne après la création des départements à la Révolution, avec le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Inférieure.

Peuplée initialement de tribus celtes (Armoricains à l'ouest, Belges à l'est), elle fut conquise en 56 av. J.-C. par les légions romaines avant d’être intégrée à la Lyonnaise par Auguste. Au IVe siècle, Gratien divisera la province en civitates qui constitueront ses frontières historiques. À la chute de Rome au Ve siècle, le pouvoir franc s’y installe et encourage le développement du monachisme chrétien – abbaye de Saint-Ouen (Abbatiale Saint-Ouen de Rouen, vers 641), abbaye de Saint-Wandrille (vers 649) et abbaye de Jumièges (654) – et substitue le pagus à la civitas avant son intégration à l’Empire carolingien. À partir de la fin du VIIIe siècle, des pillards vikings dévastèrent la région puis s’y implantent en fondant principauté en 911, qui deviendra par la suite le duché de Normandie. Après un siècle et demi d’expansion, les frontières de la Normandie demeurent très stables puisqu’elles sont encore approximativement celles des deux régions administratives, la Basse (Manche, Calvados, Orne) et la Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime). Intégrée au domaine royal en 1204[1], elle fut particulièrement frappée par les conséquences de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion, étant un des principaux foyers du protestantisme en France. Au XXe siècle, les effets de la bataille de Normandie ravagèrent bien des villes de l'ancienne province, notamment Saint-Lô, Le Havre et Caen. Séparée en deux régions en 1956, des projets de restauration de l’unité de la Normandie sont à l’étude.

Préhistoire et Antiquité

La Normandie avant la conquête romaine

La présence humaine dans la région est attestée dès les temps préhistoriques par de nombreuses trouvailles d’industrie lithique surtout dans l’Eure et le Calvados, mais également en Seine-Maritime. La grotte de Gouy près de Rouen, qui possède des gravures pariétales, est la grotte ornée la plus septentrionale d’Europe (une autre grotte, la grotte d'Orival[2] très peu étudiée, se trouve à 11 km de Gouy sur la rive gauche de la Seine). De nombreux mégalithes encore visibles parsèment d’une façon assez régulière la campagne normande.

L’histoire celtique de la Normandie est plus simple à établir, grâce à des sources archéologiques assez abondantes et datées de façon certaine. Dès le XIXe siècle, des érudits locaux, comme l’abbé Cochet[3] et Léon Coutil, ont étudié l’archéologie principalement de la Haute-Normandie et consigné leurs découvertes et fouilles dans des ouvrages de référence. La découverte d’objets marquants comme le casque gaulois doré d’Amfreville-sous-les-Monts (IVe siècle av. J.‑C.) ou celui en fer du musée de Louviers, des sites comme la grande nécropole de Pîtres[4] (Eure), avec ses urnes à incinérations, ses épées enroulées et traces de tombe à char, ou de la nécropole datant de la fin de la période de Hallstatt ou du début de celle de la Tène à Ifs dans le Calvados, témoignent de la présence gauloise en Normandie.

Le peuple celte des Belges s’installe en Normandie par vagues successives entre le VIe siècle av. J.‑C. et le IIIe siècle av. J.‑C.. C’est le témoignage de Jules César (La Guerre des Gaules) qui nous permet d’identifier les différents groupes gaulois occupant la région et groupés dans les oppida ou des villages agraires à enclos. En 56 ou 57 avant J.-C., ces populations se groupent pour résister à l’invasion des légions césariennes. Après la défaite gauloise d’Alésia, les peuples de Normandie continuent la lutte pour un temps restreint et en 51 av. J.-C., toute la Gaule est soumise à Rome[5].

Liste des peuples gaulois et de leur chef-lieu établis dans l’actuel territoire de la Normandie :

- Abrincates (Ingena, aujourd’hui Avranches),

- Aulerques Diablintes (Noviodunum, aujourd’hui Jublains),

- Aulerques Éburovices (Mediolanum, aujourd’hui Évreux),

- Bajocasses (Augustodurum, aujourd’hui Bayeux),

- Calètes (Juliobona, aujourd’hui Lillebonne),

- Lexoviens (Noviomagus, aujourd’hui Lisieux),

- Unelles (Cosedia, aujourd’hui Coutances),

- Véliocasses (Rotomagus, aujourd’hui Rouen),

- Viducasses (Aregenuae, aujourd’hui Vieux)[6].

La civilisation romaine en Normandie

statue de Jupiter Stator, retrouvée à Gisacum et conservée au musée d’Évreux.

statue de Jupiter Stator, retrouvée à Gisacum et conservée au musée d’Évreux.

Théâtre gallo-romain de Lillebonne

Théâtre gallo-romain de Lillebonne

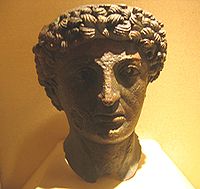

Tête d’un dieu romain en bronze, retrouvé à Lillebonne, musée des antiquités de la Seine-Maritime

Tête d’un dieu romain en bronze, retrouvé à Lillebonne, musée des antiquités de la Seine-Maritime

Mosaïque d’Orphée retrouvée à Lillebonne, musée des antiquités de la Seine-Maritime

Mosaïque d’Orphée retrouvée à Lillebonne, musée des antiquités de la Seine-Maritime

En 27 av. J.-C., l’empereur Octave Auguste réorganise le territoire gaulois et fait passer les Calètes et les Véliocasses dans la province de Lugdunaise, dont la capitale est Lyon. La romanisation de la Normandie, comme ailleurs en Occident, passe par la construction de routes romaines et par une politique d’urbanisation.

On connaît de nombreuses villa gallo-romaines sur le territoire normand, notamment grâce aux fouilles de sauvetage opérées pendant la construction de l’A29, en Seine-Maritime. Ces habitations rurales, au cœur d’un domaine foncier, pouvaient adopter deux grands types de plan. Le premier pouvait être longiligne, avec une façade ouverte vers le sud ; le deuxième s’inspirait davantage des villas italiennes, offrant un aspect ramassé et organisé autour d’une cour carrée. C’est le cas de la riche villa de Sainte-Marguerite-sur-Mer, entre Dieppe et Saint-Valery-en-Caux. Les constructeurs de ces villas utilisaient les matériaux locaux : silex, craie, calcaire, brique, torchis. Le chauffage des bains ou de certaines pièces emprunte le procédé de l’hypocauste romain (villa suburbaine de Vieux-la-Romaine)[7].

L’agriculture fournit du blé et du lin, d’après Pline l’Ancien. Enfin, dans les campagnes normandes de l’antiquité, les fana (petits temples à plan centré, en général carré, de tradition celtique) sont nombreux. On en situe un exemple à l’ouest d’Harfleur. Les fouilles ont aussi révélé la présence de nombreuses statuettes de déesses-mères en terre cuite, dans les tombes et les maisons normandes. Ainsi, au Vieil-Évreux, il existe un des plus importants centres de pèlerinage d’Europe qui comprenait un forum, des thermes romains, une basilique monumentale, deux fana et le deuxième plus grand théâtre de Gaule[8].

Crises du IIIe siècle et mutations du Bas-Empire

À partir du deuxième tiers du IIIe siècle, les raids « barbares » dévastent de nombreux lieux de la région normande. Les traces d’incendies et les trésors monétaires enfouis à la hâte montrent les progrès de l’insécurité en Gaule du Nord. Le littoral doit faire face à la piraterie maritime des Saxons, mais aussi des Francs et des Frisons. C'est dans ce contexte que le pouvoir romain met en place un système de défense du littoral de la Manche et de l'Atlantique sur les deux rives, c'est-à-dire de l'île de Bretagne également, appelé litus saxonicum qui consiste en des points fortifiés et est divisé en trois commandements. L'actuelle Normandie est incluse dans le commandement du dux tractus armoricani et nervicani de Boulogne à l'estuaire de la Gironde. Cependant, parallèlement, des contingents germaniques intègrent l'armée romaine et des immigrants reçoivent l'autorisation de s'établir dans l'Empire. Des Germains sont donc recrutés pour lutter contre d'autres Germains[9]. Des toponymes et des sites archéologiques rappellent l'installation de ces groupes étrangers[10]: les toponymes Allemagne (aujourd'hui Fleury-sur-Orne), Almenêches, attestant de la présence d'Alamans, les sites archéologiques d'Airan ou de Frénouville, indiquant celle de Goths ou autres Germains. De plus, la Notitia dignitatum mentionne par exemple la présence de Bataves à Bayeux. Des légions s'installent dans la future Normandie, notamment la Prima Flavia Gallicana Constantia qui donne son nom à Constantia (Coutances alors chef-lieu des Unelles) et au pagus Constantina (le Cotentin). Cette armée mise en place par Constance Chlore en 298 accueille des auxiliaires suèves[11]. À l’occasion des réformes de l’empereur Dioclétien (285-305), la Normandie s'était pourtant déjà singularisée, du moins administrativement, en devenant la « Seconde Lyonnaise » et en se détachant de la Bretagne voisine. C’est aussi à cette époque que commence la christianisation de la province : les historiens savent qu’en 314, Rouen a déjà un évêque[12]. À partir de 406, les peuples germaniques et alano-hunniques déferlent sur l’Occident en brisant les dernières défenses du limes, malgré la résistance acharnée des auxiliaires francs et alamans de l'armée romaine. Des Saxons viennent s’installer sur les côtes normandes, dans la région de Bayeux que les textes qualifient d’Otlinga saxonia (première mention en 844) ou d’Otlinga Hardouini, ainsi que sur les îles Anglo-Normandes. De nombreux Francs s'installèrent également dans le pays de Bray et une partie du pays de Caux parfois comme soldats romains d'abord, puis, suite à l'effondrement du « royaume romain » de Syagrius par la victoire de Clovis, comme soldats du nouveau pouvoir franc.

Moyen Âge

Haut Moyen Âge

Dès 486, la Gaule entre Somme et Loire passe sous le contrôle du chef franc Clovis. La colonisation franque fut inégale: assez dense dans la partie est et quasiment nulle dans la partie ouest de l'actuelle Normandie. Elle se manifeste par les nécropoles à rangées d’Envermeu, Londinières, Hérouvillette et Douvrend, etc. Les toponymes en -hlar- ( « lande », ancien français larris « friche , lande » ) dans Meulers ou Flers, en avisna (« pâturage ») dans Avesnes-en-Bray ou Avesnes-en-Val, en -alach- (« temple » ) dans Bouafles ou Neaufles-Auvergny, en bure (« habitation ») dans Hambures ou Bures-en-Bray, en -baki (« ruisseau » ) dans Rebets ou Hambye, en -mark- (« limite, marche ») dans Marques, en -berg- (« élévation » ) dans Barc ou Barques, en -mer (« mare ») dans Blingemer ou Mortemer, en -eng dans Hodeng-Hodenger ou Nesle-Hodeng, en -court et les plus anciens en -ville datent de cette époque franque. La région devient une partie essentielle de la Neustrie à la mort de Clovis et Rouen reste une ville importante. De cette période date aussi le découpage administratif et militaire en comtés, le comte franc étant un haut fonctionnaire de l'État. Enfin, l’est de la région, à proximité de Paris, fut un lieu de résidence pour les rois et princesses mérovingiens.

Surtout, la christianisation amorcée au Bas-Empire se poursuit en profondeur dans la région : construction de cathédrales dans les principales villes, édification d’églises suburbaines dédiées à des saints, oratoires sur les routes, etc. L’établissement des paroisses se réalise progressivement, sur le temps long. Les plus petites occupaient la plaine de Caen, alors que les paroisses du bocage étaient plus étendues. À l’époque carolingienne, les tombes des villageois se regroupent autour de l’église paroissiale.

Le monachisme normand se développe vraiment à partir du VIe siècle, surtout dans l’ouest de la région, plus isolé. Au VIIe siècle, des nobles d'origine franque fondent plusieurs abbayes dans la vallée de la Seine : Abbaye de Saint-Ouen de Rouen vers 641, Fontenelle en 649, Jumièges vers 654, Pavilly en 662, Montivilliers entre 682 et 684. Ces abbayes normandes adoptèrent rapidement la règle de saint Benoît. Elles possédaient de grands domaines fonciers, dispersés en France, dont elles tiraient des revenus élevés. Elles furent donc des enjeux dans les rivalités politiques et dynastiques.

La Normandie tient son nom des envahisseurs vikings qui menèrent des expéditions dans une grande partie de l’Europe à la fin du Ier millénaire en deux phases (790-930 puis 980-1030). On les appelait Northmanorum ou Nortmanni « Normands », étymologiquement « hommes du Nord ». Après 911, ce nom remplace celui de Basse-Neustrie, sous lequel cette terre était connue jusque lors.

La toponymie normande garde des traces de cette colonisation scandinave ainsi qu’un assez grand nombre de noms de famille : Anfry, Ango, Angot, Anquetil, Auber, Dodeman, Doudement, Estur, Gounouf, Ygout, Ingouf, Néel (Nigel), Onfray, Osmond, Osmont, Ouf, Renouf, Roberge, Surcouf, Théroude, Tougard, Toutain, Tostain, Troude, Touroude, Turgis, Turgot, Turquetil, Quétil, etc.

Les premiers raids vikings arrivent entre 790 et 800 sur les côtes de la Gaule occidentale. Le littoral neustrien est atteint sous le règne de Louis le Pieux (814-840). L’incursion de 841 fit de grands dégâts à Rouen et Jumièges. Les Vikings s’attaquent aux trésors monastiques, proies faciles car les clercs ne peuvent les défendre. L’expédition de 845 remonte la Seine et touche Paris. Les raids eurent lieu durant l’été, les Vikings retournant avec leur butin en Scandinavie passer l’hiver.

À partir de 851, ils hivernent en Basse-Seine ; ils incendièrent l’abbaye de Fontenelle : les moines durent s’enfuir à Boulogne-sur-Mer en 858 et Chartres en 885. Les reliques de sainte Honorine furent transportées de l’abbaye de Graville à Conflans, en région parisienne. Une partie des archives et des bibliothèques monastiques furent également déplacées (des volumes de Jumièges à Saint-Gall), mais beaucoup furent brûlées.

Les rois carolingiens menèrent des politiques parfois contradictoires et lourdes de conséquences. En 867 par le traité de Compiègne, Charles le Chauve doit céder au roi breton Salomon, le comté du Cotentin, à la condition qu’il lui prête serment de fidélité et qu’il l’aide dans son combat contre les Vikings. Entre 862 et 869, Charles le Chauve fit construire à Pîtres un pont de bois défendu par deux têtes de pont maçonnées, elles-mêmes protégées par deux fortifications dont l'une devint la ville de Pont-de-l'Arche. D'importants combats eurent lieu notamment en 881. Cependant, malgré ces importantes fortifications, les Francs ne parvinrent pas à défendre la place. La garnison était trop faible et ils peinaient toujours à mobiliser leur armée au pied levé.

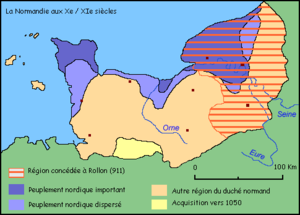

C'est ainsi qu'en 911 le chef viking Rollon conclut un accord avec le carolingien Charles le Simple. Aux termes du traité de Saint-Clair-sur-Epte, le roi lui remit la garde du comté de Rouen, soit à peu de choses près l’actuelle Haute-Normandie, en échange d’un serment de vassalité (prononcé en 940) et un engagement à se faire baptiser. Rollon devait également protéger l’estuaire de la Seine et Rouen des incursions scandinaves. À la suite de conquêtes progressives, le territoire sous souveraineté normande s’agrandit : l’Hiémois et le Bessin en 924.

En 933, les Vikings de Normandie s'approprient le Cotentin et l’Avranchin aux dépens des Vikings de Bretagne commandé par Incon. Cette année-là, le roi Raoul de Bourgogne était contraint de céder au prince des Normands Guillaume Longue-Epée la « terre des Bretons située en bordure de mer ». Cette expression désignait le Cotentin et sans doute aussi l’Avranchin jusqu’à la Sélune dont c’était alors la frontière sud. Entre l’an 1009 et 1020 environ, la terre entre Sélune et Couesnon fut conquise sur les Bretons (qui s'étaient débarrassé des Vikings en 937), faisant définitivement du Mont Saint-Michel une île normande. Guillaume le Bâtard compléta l’ensemble par la conquête du Passais sur le Maine en 1050. Les archevêques de Rouen avaient poussé les princes normands à élargir leurs possessions jusqu’à remplir l’espace de la province ecclésiastique de Rouen, faisant coïncider l’une et l’autre à peu près.

Bien que de nombreux bâtiments aient été pillés, brûlés ou détruits par les raids vikings aussi bien dans les villes que dans les campagnes, il ne faut pas trop noircir le tableau dressé par les sources ecclésiastiques : aucune ville n’a été complètement rasée. En revanche, les monastères ont tous subi les pillages des hommes du nord et toutes les abbayes normandes ont été détruites. La forte reprise en main de Rollon et ses successeurs rétablit toutefois assez rapidement la situation.

D'après les sources documentaires, la toponymie et l'ensemble des données linguistiques, le peuplement nordique de la Normandie aurait été essentiellement danois, mais il est probable qu'il y ait eu des norvégiens et peut-être même des suédois. Il y a distorsion entre la richesse du matériel linguistique, notamment la toponymie qui a un caractère nordique évident surtout dans le pays de Caux, la Basse-Seine et le Cotentin, et la pauvreté du matériel archéologique viking, soit qu'on ne l'ait pas suffisamment cherché, soit qu'il y en ait peu. Ce qui fait dire à l'archéologue Jacques Le Maho que l'essentiel du peuplement nordique est le fait de fermiers anglo-scandinaves et non pas de vikings. Cette théorie est d'ailleurs confirmée par la toponymie et l'anthroponymie qui ont un caractère nettement anglo-scandinave avec des noms typiquement vieil-anglais ou scandinaves d'Angleterre[13].

La fusion entre les éléments scandinaves et autochtones a contribué à créer le plus puissant état féodal d’Occident. Le dynamisme et le savoir-faire en fait de construction navale, dont témoigne le lexique technique normand, puis français, des nouveaux venus leur permettront de se lancer par la suite à la conquête de l’Angleterre, de l’Italie du Sud, de la Sicile et du Proche-Orient des croisades.

La Normandie ducale (Xe au XIIIe siècles)

Article détaillé : Duché de Normandie.Avant Guillaume le Conquérant

Les historiens ont peu de sources écrites pour reconstituer cette phase de l’histoire normande : Dudon de Saint-Quentin, Guillaume de Jumièges, Orderic Vital, Wace, etc. Les sources diplomatiques nous renseignent sur la cour des ducs.

Le pouvoir des ducs de Normandie au XIe siècle

Rollon était le chef - le « jarl » - de ses Vikings. Après 911, il fut comte de Rouen. Ses successeurs prirent d’abord le titre de comte de Normandie, jusqu’à Richard II. Puis ils relevèrent la dignité ducale laissée vacante par l’accession au trône des Capétiens, ducs de France. Car il ne pouvait y avoir qu’un seul duc en Neustrie, et le titre était porté par les ducs robertiens de France avant de l’être par les princes normands. Ces ducs de Normandie exercèrent le pouvoir de ban, bien qu’ils reconnussent la suzeraineté du roi de France. La Normandie n’échappa pas au mouvement général d’accaparement de l’autorité publique par les princes territoriaux : les ducs frappèrent leur monnaie, rendirent la justice et prélevèrent les impôts (tonlieux, graverie). Ils levèrent leurs propres armées et nommèrent l’essentiel des prélats de leur archidiocèse. Ils étaient donc pratiquement indépendants du roi de France, quoiqu’ils leur rendissent hommage à chaque nouveau règne.

Gisant de Rollon, dans la cathédrale de Rouen

Gisant de Rollon, dans la cathédrale de Rouen

Ils entretiennent des relations avec les souverains étrangers, en particulier le roi d’Angleterre : Emma, sœur de Richard II épousa Ethelred II, roi d’Angleterre. Ils placent des membres de la famille ducale élargie aux postes de comtes et vicomtes, qui apparaissent vers l’an mille. Ils conservent une partie des traditions scandinaves comme le droit d’exiler, le droit maritime ou le concubinage légal. Mais à la différence des autres princes territoriaux du nord de la France, les ducs normands empêchent les châtelains d’obtenir de trop vastes pouvoirs, préservant ainsi le leur. Notamment, les domaines que possédaient en propre les ducs de Normandie étaient beaucoup plus importants que celui des autres princes territoriaux. Cette richesse foncière leur permit de restituer des terres aux abbayes et de se garantir des fidélités auprès des vassaux par la distribution de fiefs. Mais au cours du XIe siècle, cette politique féodo-vassalique réduisit considérablement les propriétés foncières de la dynastie, jusqu’à la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant qui rétablit le duc comme grand propriétaire foncier.

La cour du XIe siècle n’a pas d’organisation stricte et se déplace souvent. Elle est composée d’aristocrates ou « Grands », laïcs et ecclésiastiques. Ces « Grands » prêtent serment de fidélité à l’héritier du duché. La chancellerie n’est pas encore formée et les actes écrits sont encore peu nombreux.

L’aristocratie était composée pour une petite partie d’hommes d’origine scandinave, comme le lignage des Harcourt, la plupart des Grands de Normandie étant d’origine franque : les Bellême, les Tosny. Au début du XIe siècle s’agrégèrent et se mélangèrent des éléments bretons à l’ouest, des Allemands et des Angevins. Tous ces aristocrates prêtent serment de fidélité au duc de Normandie et celui-ci leur attribua des domaines fonciers. Dès les années 1040, le terme baron désigne l’élite des chevaliers et compagnons du duc. En revanche, le mot vassal n’apparaît dans les documents que vers 1057. C’est aussi au milieu du XIe siècle que l’on commence à utiliser le mot fief. Richard Ier désigna des comtes issus de la dynastie et veilla à ce qu’ils ne constituent pas de trop puissants lignages.

Économie

Au début du XIe siècle, la Normandie est insérée dans un réseau d’échanges commerciaux orienté vers l’Europe du nord-ouest. Les marchands rouennais fréquentent déjà Londres où ils acheminent du vin. Rouen reçoit encore des esclaves livrés par les Vikings. La circulation de la monnaie y était plus intense qu’ailleurs.

Vie rurale

Fait relativement rare à l’époque, la Normandie ignore le servage et utilise l’acre comme unité de surface des terres. Les tenures sont allouées au titre de vavassories ou villainage et remplacent progressivement le système carolingien des manses. Les corvées dues par les paysans sur la réserve seigneuriale sont relativement faibles, à la différence des autres régions françaises.

Toutefois, Denise Angers (université de Montréal), s’appuyant sur les terriers (registres fonciers des seigneuries), a pu montrer la persistance de charges considérées dans d’autres régions comme serviles : formariage (mariage d’un serf hors de la seigneurie ou avec une personne d’une autre condition) et mainmorte (droit de succession perçu par le seigneur sur les biens de ses serfs) ainsi que de corvées (d’ailleurs parfois appelées dans les sources servages) privant les tenanciers du libre emploi de leur temps[14].

Reconstruction

Article détaillé : Architecture médiévale normande.Pour la liste des ducs, voir : Liste des ducs de Normandie.

La renaissance urbaine et cultuelle de la Normandie de l’ouest après le temps des invasions est un phénomène relativement lent et progressif : mis à part le cas du mont Saint-Michel, il faut attendre les années 1030 pour voir renaître les grands monastères normands. Les cités épiscopales de Caen et Valognes ne se distinguent que vers 1025. Les ducs s’employèrent à rétablir la vie monastique en Normandie : vers 960, le réformateur Gérard de Brogne ressuscite Saint-Wandrille. Richard Ier fait reconstruire l’église abbatiale à Fécamp. Mais c’est Richard II qui fit venir Guillaume de Volpiano pour ranimer la vie de l’abbaye, selon la règle bénédictine. Robert le Magnifique fonda Cerisy en 1032.

L’aventure italienne et sicilienne

Article détaillé : Conquête normande de l'Italie du Sud.Plusieurs Normands sont allés tenter leur chance en Méditerranée et ont même fondé une nouvelle dynastie : les fils de Tancrède de Hauteville, principalement Guillaume Bras-de-Fer, Robert Guiscard, Roger de Hauteville, puis le fils de ce dernier, Roger II, qui devient roi de Sicile. Les Normands du sud de l’Italie joueront un rôle considérable dans l’histoire de l'Empire byzantin et dans l’aventure des Croisades.

L’œuvre de Guillaume le Conquérant

Dessin de la statue de Guillaume à l’abbaye de Saint-Étienne à Caen

Dessin de la statue de Guillaume à l’abbaye de Saint-Étienne à CaenVoir sa biographie.

Nous connaissons la vie de Guillaume le Conquérant grâce à l’œuvre de son biographe Guillaume de Poitiers. Le duc Robert Ier le Magnifique meurt au cours d’un pèlerinage : les désordres se multiplient alors en Normandie, pendant une dizaine d’années correspondant à la minorité de Guillaume. Vers 1046, une partie des seigneurs forment une coalition pour écarter Guillaume le Bâtard (futur Guillaume le Conquérant) au profit de Gilbert, comte de Brionne et petit-fils de Richard II. Soutenu par le roi de France Henri Ier, il les mate en 1047 lors de la bataille du Val-ès-Dunes. Jusqu’en 1055, il doit se débarrasser de quelques Grands trop ambitieux, issus du lignage ducal. Il confisqua les fiefs du duc d’Arques. Il rétablit l’ordre par une habile politique de distribution des terres. Il contrôla plus fermement les agents du pouvoirs, les vicomtes. Il élargit son réseau de fidélité par son choix matrimonial : il épousa Mathilde, fille du comte de Flandre Baudouin V et nièce du roi de France, en dépit de l’interdiction du pape Léon IX.

Conquête de l’Angleterre

Article détaillé : Conquête de l'Angleterre.Dès 1050, le roi anglais Édouard le Confesseur fit appel à Guillaume pour faire face aux menaces de son aristocratie. N’ayant pas d’héritier direct, il laisse penser que Guillaume pourrait recueillir son héritage après sa mort qui survint le 5 janvier 1066. Cependant, Harold Godwinson, beau-frère du défunt roi, se fait sacrer à Westminster. Guillaume décide alors de prendre son héritage par la force en débarquant en Angleterre[15].

L’armée d’Harold est alors partie repousser la dernière invasion viking sur l’Angleterre, menée par Harald Hardraada, roi de Norvège et également prétendant au trône d’Angleterre, à la bataille de Stamford Bridge. Les armées de Guillaume et d’Harold se rencontrent à Hastings, où Harold est défait, le 14 octobre 1066. Le 25 décembre 1066, Guillaume est sacré et couronné roi d’Angleterre à l’abbaye de Westminster[16].

Conséquences

Doté de cette nouvelle légitimité royale, Guillaume renforça considérablement le duché normand durant son règne. Cette politique fut possible grâce aux richesses qu’il s’attribua après la conquête de l’Angleterre. Cette dernière permit à l’aristocratie normande de prendre possession de terres outre Manche[17]. Guillaume surveilla de près les intrigues menées par son fils Robert Courteheuse. Sa nouvelle puissance éveilla la méfiance du roi de France. Le partage de son héritage fut décidé ainsi : l’Angleterre à Guillaume II le Roux, la Normandie à Robert Courteheuse. Mais cela ne suffit pas à éviter les troubles féodaux et fratricides, qui éclatèrent à la mort du Conquérant, en 1087 et durèrent jusqu’en 1106[18].

Période d’anarchie

Robert Courteheuse partit en Terre sainte pour participer à la première croisade. Lorsqu’il revint en Occident, son frère Guillaume Le Roux était mort et Henri Beauclerc avait usurpé le trône d’Angleterre grâce à quelques soutiens. Henri triompha de son frère en 1106 à la bataille de Tinchebray.

Le XIIe siècle

Le duc Henri Beauclerc a dû faire face aux ambitions de la maison des Bellême, alliés au comte d’Anjou et au roi de France. La continuité dynastique fut menacée lorsque l’unique fils de Beauclerc périt dans le naufrage de la Blanche-Nef en 1120. Sa fille Mathilde fut reconnue par les barons normands comme héritière du duché. Elle se maria en 1128 à Geoffroy Plantagenêt, comte d’Anjou et du Maine.

À la mort d’Henri Beauclerc (1135) s’ouvre une nouvelle crise dynastique ; Étienne de Blois, neveu d’Henri et petit-fils de Guillaume le Conquérant par sa mère Adèle, revendique le trône d’Angleterre : la période de l’Anarchie s’ouvre pour une vingtaine d’années. Étienne de Blois rend hommage pour le duché de Normandie à son seigneur, le roi de France. Geoffroy Plantagenêt dut mener plusieurs expéditions pour récupérer l’héritage de sa femme : en 1144, il est victorieux à Rouen et à Arques. Pour obtenir l’hommage du roi de France, il doit lui céder le château de Gisors[5].

Après la mort de Geoffroy Plantagenêt, son fils Henri II hérite de la Normandie. Il augmente ses possessions par son mariage avec l’héritière d’Aquitaine, Aliénor, en 1154. La Normandie est alors intégrée à un vaste état Plantagenêt qui va de l’Écosse aux Pyrénées. Le Vexin est toujours un enjeu entre le roi de France et le duc normand. Après la mort de Henri II, son fils Richard Cœur de Lion lui succède. Ce dernier part à la croisade et se retrouve prisonnier en 1193. Son frère Jean sans Terre tente alors de prendre sa place. Il recherche le soutien du roi de France Philippe Auguste et lui cède plusieurs terres et forteresses à l’est du duché, parmi lesquelles la région de Verneuil. En février 1194, le Capétien s’empare d’Évreux, du Neubourg et de Vaudreuil et attaque Rouen. Richard fut libéré et reprit Verneuil. Profitant d’une trêve d’un an, Richard entreprend la construction de Château-Gaillard, en aval de Rouen.

La fin de la Normandie des Plantagenêts (début du XIIIe siècle)

Les événements

Richard Cœur de Lion meurt en 1199. Le 25 mai 1199, Jean Sans Terre se fait couronner duc de Normandie à Rouen. Ce dernier avait mauvaise presse au Moyen Âge, notamment à cause de la pression fiscale qu’il a exercé et on le disait même possédé par le diable. Il rend hommage au roi de France et des négociations aboutissent au traité du Goulet. Jean sans Terre épousa de force Isabelle Taillefer, promise à Hugues IX de Lusignan, vassal du roi de France. Ce dernier se sentant lésé fit appel à la justice de son suzerain Philippe Auguste qui prononça la commise des fiefs de Jean Sans Terre, à cause de son absence[5]. Autrement dit, le seigneur français confisquait les terres de son vassal, en application du droit féodal. Il donna ces domaines au neveu du Plantagenêt, Arthur Ier de Bretagne, à part la Normandie qu’il se réservait. À l’été 1202, Philippe Auguste s’empare du pays de Bray. Jean Sans Terre fait assassiner son neveu Arthur de Bretagne ; ses barons normands, influencés par le roi de France, l’abandonnent. Dès l’été 1203, Château-Gaillard est assiégé et tient bon jusqu’au 6 mars 1204. Le 21 mai, la ville de Caen tombe aux mains des Français. Enfin, le 24 juin 1204, les troupes de Philippe Auguste entrent à Rouen, après avoir vaincu la résistance de ses habitants. Le roi a conquis la Normandie, qui est incorporée au domaine royal : cela signifie que le roi disposera de nouveaux revenus et imposera ses officiers dans l’ancien duché[19].

Bilan de la période ducale

Le duché de Normandie, comme le reste de l’Occident, a connu une période d’expansion démographique et économique. C’est l’époque des grands défrichements, menés par les abbayes ou des familles : les essarts prennent le nom des défricheurs, suivi de la désinence -erie ou -ière. De nouveaux hameaux et villages naissent à cette époque. Les seigneurs normands démembrent leur réserve, provoquant la naissance de terres concédées au titre de ferme perpétuelle, les futurs fiefs roturiers. Les progrès de l’agriculture se lisent dans l’adoption généralisée de l’assolement triennal, qui améliore les rendements, du collier d’épaule et de l’utilisation du cheval comme animal de trait. L’économie monétaire a pénétré le monde rural de façon plus précoce qu’ailleurs : dès le XIe siècle, tous les Normands paient un impôt direct, la graverie, en espèces. Les rentes foncières sont utilisées dès la fin du XIIe siècle[20].

Le commerce fluvial s’est aussi développé : les marchands rouennais disposaient de franchises à Londres. Au XIIe siècle, plusieurs bourgs fondent leur prospérité sur la draperie.

Au XIe siècle, les barons normands disposent de plusieurs fiefs. Ils tiennent ces fiefs directement du duc et lui prêtent hommage. Puis viennent les seigneurs qui possèdent des terres et font construire leur demeure dans le cadre de la motte castrale, comme celle d’Aplemont, près du Havre[21]. Ils encouragent la création de bourgs et de faubourgs. Certains lignages s’appauvrissent rapidement. Les vavasseurs sont dans la dépendance de ces seigneurs et sont maîtres d’une vavassorie, une fraction de fief. Les fiefs dit « de haubert » sont parfois subdivisés en demi-fief de haubert ou quarte de fief de haubert. Parmi les vilains, c’est-à-dire l’ensemble des paysans, une partie émerge au sein d’un groupe de laboureurs aisés, possédant au moins un train de labour et des animaux de trait. Les cottagers ou bordiers forment le prolétariat rural, mais il n’existe pratiquement pas de serfs en Normandie.

La Normandie devenue française

Article détaillé : Annexion de la Normandie à la France.L’intégration française

La politique du roi Philippe II Auguste fut de tout faire pour faciliter l’intégration du duché au domaine royal : il préserva les spécificités normandes. Les Établissements de Rouen, qui donnaient le monopole de la navigation sur la Seine pour les marchands rouennais, furent confirmés. Il conserva l’institution de l’Échiquier, cour judiciaire et administrative de la Normandie ainsi que la Coutume de Normandie. Il veilla à contrôler ses vassaux et laissa en place l’institution des vicomtes. Il installa des baillis français dans toute la région. Il rendit aux chapitres cathédraux le soin de choisir leur évêque[5].

Le XIIIe siècle est le temps de la prospérité économique : profitant de la sécurité capétienne, les paysans défrichent, souvent encouragés par les seigneurs et le roi lui-même. Des bourgs et des villeneuves, dotés de privilèges, naissent un peu partout. L’agriculture est diversifiée : blé, orge, guède, garance, lin, chanvre, légumineuses…[22]

Les villes grandissent aussi : Rouen se dote d’une troisième muraille. Les foires attirent les marchands des régions voisines. Philippe IV Le Bel établit un arsenal dans le port de Rouen (le Clos aux galées). Les marchands rouennais exportaient le vin et le blé en Angleterre et revenaient avec de l’étain, de la laine et des draps[23].

Apogée du gothique

Dans la première moitié du XIIIe siècle, l’architecture normande garde son originalité : élancement, tours-lanternes à base carrée (Rouen). Puis le gothique français s’impose. Les innovations font évoluer les édifices vers plus de clarté (suppression des tribunes, arcs-boutants). Les rois et les Grands financent les travaux : Philippe Auguste concourt à l’édification de la Merveille du Mont-Saint-Michel[24].

Ferment de crise à la fin du XIIIe siècle

Les troubles liés aux impôts se multiplient à Rouen : les émeutes de 1281 voient le maire assassiné et le pillage des maisons nobles. Devant l’insécurité, Philippe le Bel supprime la commune et retire aux marchands le monopole du commerce sur la Seine. Mais les Rouennais rachètent leurs libertés en 1294. Les mutations de la monnaie royale amoindrissent les revenus des rentes pour les bourgeois. Après la mort de Philippe le Bel, l’agitation reprend et le pouvoir doit concéder la Charte aux Normands (1315), puis la seconde charte aux Normands (1339) qui réaffirment l’autonomie normande en matière de justice et d’impôt. Les États de Normandie sont des assemblées convoquées pour régler les problèmes financiers du royaume. Elles deviennent pérennes et influentes.

La Normandie dans la Guerre de Cent Ans (XIVe et XVe siècles)

- Voir les articles Guerre de Cent Ans en Normandie, Bataille de Rouen et Jeanne d'Arc

Quand éclate en 1337 la fameuse Guerre de Cent Ans, opposant les royaumes de France et d’Angleterre, la Normandie n’est pas à l’origine du conflit. Par contre, par sa richesse et son passé anglo-normand, elle en devient rapidement un enjeu. En 1346, le roi d’Angleterre Édouard III et son armée débarquent dans le Cotentin, traversent toute la région en pillant et détruisant tout sur leur route. Les Anglais retournent dans leur île après avoir remporté la bataille de Crécy en Picardie.

La peste noire touche la Normandie dès 1348 et provoque des épidémies récurrentes dans la région. Conjuguées aux dévastations de la guerre et aux famines, la peste fait des ravages parmi la population de la région. Ce contexte difficile provoque des émeutes populaires à Rouen contre les impôts en 1382.

La Normandie fut le théâtre d’une violente opposition entre le roi de France Jean le Bon et Charles le Mauvais, roi de Navarre. Ce dernier était le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère et faisait valoir ses droits sur le trône de France. Il possédait des terres en Normandie, en particulier le comté d’Évreux, et a profité de la Guerre de Cent Ans en faisant jouer l’alliance anglaise. Après avoir agrandi ses domaines normands par le traité de Mantes le 22 février 1354, Charles le Mauvais est emprisonné à Château-Gaillard, mais s’en évade le 9 novembre 1357. Il attise l’agitation antifiscale en Normandie. L’armée française commandée par Bertrand du Guesclin le bat finalement à Cocherel le 16 mai 1364. Par le traité d’Avignon en mars 1365, Charles le Mauvais abandonne au roi de France Charles V ses possessions normandes en échange de la ville de Montpellier.

Après un répit de quelques années, la guerre de Cent Ans reprend et concerne davantage la Normandie que sa première phase. En août 1415, le roi d’Angleterre Henri V débarque dans l’estuaire de la Seine pour reconquérir ses terres patrimoniales ancestrales. Il assiège la ville d’Harfleur qui finit par tomber. Puis, il défait les Français à Azincourt. Après un séjour en Angleterre, Henri V retourne en Normandie mais cette fois dans l’objectif de conquérir toute la région, voire plus. En 1419, la capitale, Rouen, tombe. Les Anglais mettent la main sur une bonne partie du royaume de France. Par le traité de Troyes signé en 1420, Henri V obtient la main de Catherine, fille du roi de France Charles VI ; à la mort de ce dernier, Henri V ou son fils deviendra roi de France et d’Angleterre. En 1422, Henri V et Charles VI meurent. Comme Henri VI n’est encore qu’un nourrisson, c’est le duc de Bedford qui assume la régence. Il crée l’université de Caen en 1432 et tente de ménager les particularismes des Normands. La noblesse, le clergé et la bourgeoisie dans leur grande majorité s’étaient ralliés au roi Plantagenêt, dont le règne paraissait légitime comme duc de Normandie ainsi que comme roi de France. Mais la pression fiscale qu’il impose suscite le mécontentement. Bedford intervient pour que Jeanne d’Arc soit condamnée à mort. Le 30 mai 1431, capturée au siège de Compiègne, elle est « vendue » aux Anglais et brûlée vive après un long procès à Rouen. Ses cendres sont dispersées dans la Seine. En 1434, les impôts exigés par les Anglais pour financer leurs campagnes provoquent un climat insurrectionnel dans toute la région. Au printemps 1449, les offensives des armées de Charles VII de France dans le Cotentin, en Basse-Seine et dans le centre de la Normandie marquent le début de la reconquête capétienne. L’occupation anglaise de la Normandie prend fin en 1450 après la bataille de Formigny que remporta le connétable Arthur de Richemont dans le Calvados actuel. Cherbourg est la dernière ville libérée dans l’été 1450. Les élites se rallient à la dynastie capétienne et les églises se couvrent de fleurs de lis pour le signifier. La reconstruction des bâtiments endommagés ou détruits par la guerre peut débuter.

Révolte de Monsieur Charles

Monsieur Charles, apanagé en Normandie, veut régner sur son duché que lui a confisqué son frère aîné le roi Louis XI. En conflit avec lui, il se réfugie chez le duc François II de Bretagne. Ensemble, ils ordonnent une campagne en Normandie en 1467-68. Mais après des succès initiaux, l’armée bretonne rentrera à la maison et une trêve sera signée à Ancenis entre les belligérants.

La Renaissance en Normandie

Le Premier XVIe siècle

Retour de la prospérité

La guerre de Cent Ans terminée, la Normandie se relève de ses ruines démographiques et économiques. Après les désastres de la période 1337-1450, la croissance démographique permet à la Normandie de retrouver, vers 1530 son niveau de population d’avant les crises. En 1517, le roi François Ier crée le port et la ville du Havre. À Rouen, la draperie connaît un essor sans précédent. Les pêcheurs normands vont chercher le hareng en Mer Baltique et la morue à Terre-Neuve. Ils rapportent de sel de Guérande. Jusqu’en 1570, la Manche est un lieu de passage pour les navires commerciaux qui se dirigent vers Londres ou Anvers. Les marchands normands importent des matières premières des Îles Britanniques (laine, étain, cuir, etc.), du sel et de l’alun du Sud ; ils fréquentent le port d’Anvers. Harfleur accueille des marchands hispaniques.

La Normandie participe au mouvement des grandes découvertes, avec notamment le départ, en 1503, de Binot Paulmier de Gonneville de Honfleur jusqu’aux côtes du Brésil, la visite de Terre-Neuve et de l’embouchure du Saint-Laurent par le Honfleurais Jean Denis en 1506 ou le départ, en 1608, d’une expédition dirigée par Samuel de Champlain, qui aboutit à la fondation de la ville de Québec. Sous le règne de François Ier, l’armateur dieppois Jehan Ango envoie ses navires vers Sumatra, le Brésil, l’Argentine et le Canada. Dieppe est aussi le siège une école de cartographie et d’hydrographie sous la direction de Pierre Desceliers. Les Rouennais envoient Giovanni da Verrazano chercher le bois de Brésil en Amérique du Sud. En 1550, une fête brésilienne est organisée sur la Seine à Rouen, en l’honneur de la visite du roi Henri II.

Le dynamisme et la prospérité en Normandie se voient à travers les innombrables manoirs qui se construisent dans les campagnes et les hôtels urbains dans les grandes villes. Enfin, la Normandie s’est particulièrement ouverte à l’influence protestante.

Château d'Ételan, Seine-Maritime

Château d'Ételan, Seine-Maritime

Renaissance artistique en Normandie

L’essor économique de la première moitié du XVIe siècle et la présence de mécènes prestigieux permet à la Renaissance d’éclore en Normandie. Les manoirs et les châteaux ruraux ne font que plaquer des éléments renaissants et italianisants sur des plans de tradition gothique. Une certaine profusion de décoration connaît une vogue certaine à cette époque, aussi bien en ville qu’à la campagne. Les matériaux utilisés sont la brique, le bois et la pierre taillée. L’essor de ces constructions est brisé par les guerres de religion, dans la deuxième moitié du XVIe siècle.

Liste des constructions datant de cette époque.- Mécènes

- Georges d'Amboise

- La famille d’Estouteville

- Châteaux et palais

- Château de Bailleul, Seine-Maritime

- Château de Carrouges, Orne

- Château de Creully, Calvados

- Château d'Ételan, style Renaissance flamboyante, Seine-Maritime

- Château de Fontaine-Henry, Calvados

- Château de Gaillon, Eure

- Château de Lion-sur-Mer, pavillon renaissance, Calvados

- Château d'Ô, Orne

- Château de Tourlaville, Manche

- Hôtel de Bourgtheroulde, Rouen, Seine-Maritime

- Hôtel d'Escoville, Caen, Calvados

- Hôtel de Mondrainville, Caen, Calvados

- Hôtel de Than, Caen, Calvados

- Manoir d'Ango, Seine-Maritime (1532-1534)

- Manoir de Saint-Germain-de-Livet (1561-1578), Calvados

- Palais épiscopal de Bayeux, Calvados

- Églises

- Église des Andelys, Eure

- Chevet de l’église Saint-Pierre de Caen, Calvados

- Clocher de l'Église Saint-Patrice de Bayeux, Calvados

- Église Saint-Jacques de Dieppe, Seine-Maritime

- Cathédrale d’Évreux, Eure

- Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, Eure

- Église Saint-François du Havre, Seine-Maritime

- Tour et nef de la cathédrale Notre-Dame du Havre, Seine-Maritime

- Église de Norville, Seine-Maritime

- Église abbatiale de l'Abbaye de Valmont, Seine-Maritime

- Église de Vatteville-la-Rue, Seine-Maritime

- Autres édifices

- Bureau des finances, Rouen, Seine-Maritime

Hôtel d'Escoville, Caen, XVIe siècle

Hôtel d'Escoville, Caen, XVIe siècle

Les guerres de religion

Le protestantisme s’implante tôt en Normandie (dès les années 1530), surtout dans les villes. La première ville acquise au calvinisme, Alençon où Marguerite d’Angoulême la laissa s’implanter, devient rapidement un foyer de Réforme. Les campagnes du nord du pays de Caux, de la vallée de la Seine (Caudebec-en-Caux) et du Bessin sont touchées. Le Cotentin est gagné par les idées de la Réforme plus tard (deuxième moitié du XVIe siècle) : le sieur de la Mare, Pierre de Comprond est brûlé vif à Coutances.

Les succès de la Réforme s’expliquent par le trafic des indulgences et l’absence des curés. La région est relativement riche et alphabétisée, ouverte sur les influences extérieures par le négoce. Rouen est le troisième centre d’impression de livres en France. De nombreux imprimeurs sont aussi installés à Caen.

Les protestants sont avant tout des petits nobles, des bourgeois de Caen et des artisans du textile.

- 1562 : début des guerres de religion : iconoclasme dans plusieurs villes (Alençon, Rouen, Caen, Coutances, Bayeux) ; siège et pillage de Rouen en octobre ; traité d'Hampton Court

- 1572 : Saint-Barthélemy : massacre de protestants à Rouen

- 21 septembre 1589 : bataille d’Arques

- 1590 : bataille d’Ivry

À la fin du XVIe siècle, le protestantisme recule en Normandie, même s’il reste relativement bien implanté à Caen et Alençon. Peu avant la révocation de l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau de Louis XIV en 1685, la Normandie est la province du nord de la France qui compte le plus d’habitants acquis à la Réforme. Au nombre de 200 000, ceux-ci forment la partie la plus industrieuse de la population normande. À la révocation, pas moins de 184 000 (92 %) protestants mettront leur proximité avec la mer à profit pour s’enfuir vers l’Angleterre et la Hollande, pays protestants avec lesquels ils entretenaient des relations suivies. Plus de 26 000 habitations normandes sont désertées. La population de Rouen chute de 86 000 à 60 000 habitants. La sortie du royaume des plus riches des 4 000 protestants de Caen, qui se livraient presque tous au commerce maritime, appauvrit ainsi la population privée des relations commerciales précédemment entretenues par ceux-ci. La totalité des protestants de Coutances émigrent, emportant avec eux en Angleterre toutes les manufactures de toiles qu’ils possédaient. La moitié des 800 réformés que compte Saint-Lô passe à l’étranger. Plus de la moitié des 300 réformés de l’élection de Mortain s’établit en Angleterre et en Hollande. L’émigration des maîtres, suivis de leurs plus habiles ouvriers – non seulement protestants mais quelquefois même catholiques désireux de conserver leur emploi –, ruine pour plusieurs années les diverses branches de commerce et d’industrie qui florissaient auparavant à Rouen, Darnétal, Elbeuf, Louviers, Caudebec, Le Havre, Pont-Audemer, Caen et Alençon au point que cette province autrefois industrieuse suffit désormais à peine à sa propre consommation.

Les violences religieuses n’épargnent pas la province : près de 80 000 Normands réformés s’exilent en Prusse, aux Pays-Bas et en Angleterre.

La Normandie au siècle de Louis XIV

La révolte des Nus-Pieds est un soulèvement populaire qui toucha la Normandie en 1639 suite à la décision de Louis XIII d’étendre la gabelle du sel à l’ensemble du territoire. Les révoltes avaient déjà secoué la province auparavant, à mesure que la charge fiscale s’alourdissait : en 1623 à Rouen, en 1634… La révolte de 1639 est générale : elle touche les principales villes en août.

En 1667, Jean-Baptiste Colbert crée la manufacture royale des draperies d’Elbeuf. La Normandie connaît alors une petite période de prospérité. La charge fiscale est même diminuée. On construit des châteaux de style classique (Balleroy, Beaumesnil, Cany, Flamanville).

Mais à partir de 1689, la guerre reprend contre l’Angleterre : le littoral normand subit plusieurs attaques. En 1692, la flotte française subit une cinglante défaite à La Hougue dans le Cotentin. En 1694, Le Havre et Dieppe sont bombardés.

Les relations transatlantiques avec l’Amérique s’intensifient. Des Normands continuent l’exploration du Nouveau Monde : le Rouennais René Robert Cavelier de La Salle voyage dans la région des grands Lacs des États-Unis et du Canada, puis sur le fleuve Mississippi. Il découvre ainsi les territoires situés entre le Québec et le delta du Mississippi, autrement dit la Louisiane française. Honfleur et Le Havre furent deux des principaux ports négriers de France. La traite enrichit plusieurs familles normandes comme les Fouache.

Les colons qu’a fournis la Normandie (en particulier la Basse-Normandie), à la Nouvelle-France (Québec) furent parmi les plus entreprenants.

Jouxtant la Normandie historique, c’est de l’ancienne province du Perche que proviennent des plus anciennes familles du Québec : les Aubin, Baril, Beaulac, Bouchard, Boucher, Cloutier, Drouin, Gagnon, Giguère, Lambert, Landry, Leduc, Lefebvre, Mercier, Pelletier, Rivard, Tremblay et nombre d’autres…

Le siècle des Lumières

L’économie normande

Maison de l’Armateur, XVIIIe siècle, hôtel urbain d’un négociant du Havre

Maison de l’Armateur, XVIIIe siècle, hôtel urbain d’un négociant du Havre

Le XVIIIe siècle constitue l’apogée du trafic négrier. Les bourgeois du Havre, de Rouen et d’Honfleur bénéficient des retombées économiques du commerce triangulaire. Le travail du coton se développe dans les villes et jette les bases de la Révolution industrielle. Les manufactures se multiplient et s’installent dans les faubourgs de Rouen. Mais ces changements profitent surtout à la Normandie orientale (autrement dit l’actuelle Haute-Normandie). Le reste de la province profite moins du grand commerce maritime.

L’agriculture reste importante : production céréalière (Pays de Caux, Vexin, campagnes du Neubourg, de Caen, d’Argentan), élevage laitier (Pays de Bray, Bessin), élevage pour la viande (Pays d'Auge), pommiers pour le cidre sont en progrès, alors que la vigne recule vite. Dans de petits secteurs, la productivité augmente grâce à la disparition progressive de la jachère dans le Pays de Caux et la plaine de Caen. Le bocage normand fournit des rendements médiocres.

La filature, le tissage, la fabrication de toiles sont les activités artisanales les plus pratiquées dans les campagnes normandes. Rouen reste le plus gros centre de production de draps de laine. À la fin du XVIIIe siècle commence à s’imposer la filature du coton.

La métallurgie concerne surtout la région d’Alençon, le Pays d’Ouche et l’est de la Normandie. Villedieu-les-Poêles fabrique des ustensiles de cuivre. Rouen est un centre de production de verre, de céramique, de porcelaine, de livres. Les chantiers navals se développent au Havre, mais aussi à Cherbourg, Caen, Rouen, Villequier et Dieppedalle. Dans la vallée de la Seine commencent à s’implanter des centres de production « chimiques » (raffineries de sucre). Les Britanniques introduisent quelques timides innovations dans les secteurs textile et métallurgique normands au XVIIIe siècle.

Dans les années 1780, la crise économique et la crise de l’Ancien Régime frappent la Normandie et débouchent sur la Révolution française.

La Révolution en Normandie

En 1788-1789, les cahiers de doléances révèlent les difficultés et les attentes des Normands : les corporations et les péages sont vivement contestés. Les mauvaises récoltes, les progrès techniques et les effets du traité de commerce de 1786 affectent l’emploi et l’économie de la province. Surtout, c’est l’importante charge fiscale que les Normands ont du mal à accepter. Durant l’été 1789, la province subit la Grande Peur, une rumeur d’un complot aristocratique pour écraser la Révolution. En 1790 sont institués les cinq départements de la Normandie. La Terreur vit l’application de la déchristianisation en Normandie. La cathédrale de Rouen fut ainsi temporairement transformée en temple de la Raison.

Les Normands refusent la levée en masse décrétée par la Convention. À la chute des Girondins le 2 juin 1793, un certain nombre d’entre eux, dont Buzot, Gorsas, Barbaroux, Guadet, Louvet de Couvray, Pétion, se réfugient en Normandie où ils tentent de soulever une insurrection fédéraliste contre la Convention. Ils rassemblent à Caen une armée de 2 000 volontaires sous les ordres du général Wimpffen. Cette tentative se solda par un échec lors de l’engagement à Brécourt le 13 juillet.

Le 11 juillet 1793, Charlotte Corday, qui a côtoyé les proscrits girondins à Caen, assassine Marat.

La chouannerie se développe à partir de 1795 en Basse-Normandie. Sous le Directoire, des bandes royalistes effectuent des coups de force à Domfront, Tinchebray, Vire.

Sous l’Empire, le blocus, la conscription et les mauvaises récoltes de 1811 entraînent une nouvelle fois le mécontentement des Normands.

La mutation des campagnes et l’industrialisation (XIXe siècle)

Les Normands réagissent peu aux nombreux bouleversements politiques qui caractérisent le XIXe siècle. Prudents, ils acceptent globalement les changements de régime (Premier Empire, Restauration, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire, Troisième République).

Mutations de l’industrie et du transport

- Renouveau économique après les guerres révolutionnaires (1792-1815)

- Abolition de la traite des Noirs

- Apparition des bateaux à vapeur sur la Seine et premiers trains : inauguration de la ligne Paris-Rouen le 3 mai 1843, prolongée jusqu’au Havre en 1848.

- Mécanisation du textile, utilisation de la force hydraulique. Multiplication des usines surtout en Seine-Maritime (Elbeuf, Bolbec, Le Havre, Louviers)

- Effets sociaux : prolétarisation, chômage, exode rural, émigration relative aux États-Unis

La population normande stagne à environ 2,4 millions d’habitants entre 1800 et 1900 mais cet immobilisme apparent masque une redistribution démographique au sein de la province. D’une manière générale, les villes croissent, plus exactement les villes en pleine Révolution Industrielle. Il s’agit principalement des villes de la vallée de la Seine (Le Havre surtout, Rouen et sa banlieue, Elbeuf). D’importantes usines, surtout textiles, se développent et accueillent plusieurs centaines d’ouvriers. Cette industrialisation s’appuie d’abord sur l’utilisation de l’énergie hydraulique des rivières puis s’intensifie grâce aux machines à vapeur et à la création des premières voies de chemin de fer. Cependant, une grande partie de la Normandie (notamment la Basse-Normandie) reste à l’écart de ces transformations.

Mutation des campagnes

Globalement, les campagnes normandes se dépeuplent. Parmi les raisons de ce déclin, la conversion à l’élevage bovin, qui touche presque toute la province. Or cette activité requiert moins de main-d’œuvre que la culture céréalière. Les fermiers normands transforment leurs champs en herbage ou en prairies artificielles et se mettent à produire du lait et ses dérivés. Crème, beurre et fromages de Normandie (dont le fameux camembert) approvisionnent les marchés parisiens. C’est sur ces boîtes de camembert que s’exporte l’image quelque peu caricaturale d’une Normandie opulente et verte : autour de la paysanne, se déploie un paysage de bocage avec ses vaches, ses haies, ses pommiers et ses bâtiments à pans de bois.

Une nouvelle activité dynamise le littoral : le tourisme. Le XIXe siècle marque la naissance des premières stations balnéaires. Dieppe d’abord, puis tout un chapelet de modestes ports (Saint-Valery-en-Caux, Etretat, Le Tréport, Trouville, Deauville, Cabourg) voient s’élever villas, casino et grand hôtel. L’aristocratie et la haute bourgeoisie parisiennes, sans oublier anglaises, poursuivent ainsi leur vie mondaine sur la côte normande, celle peinte par les Impressionnistes.

Le succès de ces lieux de villégiature tranche avec l’endormissement de cités naguère riches (Bayeux, Falaise, Alençon), le déclin des campagnes proto-industrielles (Pays d'Ouche, région autour de Vire, plaine de Caen etc.) et la constitution de quartiers insalubres dans les villes industrielles (avec un taux de mortalité particulièrement élevé, Rouen est un véritable mouroir).

Arts et lettres

Claude Monet, Impression soleil levant, 1872, peint dans le port du Havre

Claude Monet, Impression soleil levant, 1872, peint dans le port du Havre

Les changements industriels affectent la société et l’art. La Normandie tient une place importante dans le mouvement artistique impressionniste qui se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. De nombreux sites normands, tels notamment les falaises d’Étretat, Giverny et la cathédrale de Rouen, ont inspiré l’impressionnisme dont le terme vient d’un tableau de Claude Monet intitulé Impression, soleil levant présenté à l’exposition de 1874.

Elle inspire aussi de nombreux écrivains parmi lesquels Honoré de Balzac qui se rend en 1822, en Normandie, chez sa sœur Laure Surville. Il y rencontre une jeune femme réfugiée dans ses terres, près de Bayeux ce qui lui inspire par la suite : La Femme abandonnée et La Grenadière[25].

La Normandie est également le berceau de grands écrivains du XIXe siècle :

- Jules Barbey d’Aurevilly

- Guy de Maupassant

- Gustave Flaubert

- Alexis de Tocqueville

- Casimir Delavigne

- Alphonse Allais

- Octave Feuillet

- Remy de Gourmont

- Maurice Leblanc

- Hector Malot

- Henri de Régnier

Sous le Second Empire, Victor Hugo, opposé à Napoléon III, vit en exil à Jersey puis à Guernesey. Sa fille Léopoldine se noie dans la Seine à Villequier en 1843. Hugo composera pour elle son poème « Demain, dès l'aube... ».

Guerre de 1870

Les Prussiens entrent en Normandie au cours des mois d'octobre et de novembre par le plateau du Vexin. De nombreux combats ont lieu entre les soldats prussiens et français. Mais les Prussiens dominent nettement les Français qui complètement désorganisés, abandonnent Rouen, dans laquelle les Prussiens entrent les 5 et 6 décembre. La ville est occupée et le général Manteuffel y installe un préfet et une administration prussienne. De plus les habitants subissent la confiscation de leurs biens par l'armée allemande.

A. Roland décrit l'arrivée de l'armée prussienne dans la ville :

- "13 décembre - Cette nuée que je veux qualifier de huitième plaie, s'abat dans les domiciles pauvres ou aisés par deux, par quatre ou six, malgré le nombre fixé par le billet de logement (nouvellement innové pour ces messieurs)."

Cependant l'armée française se replie et le général Briand ordonne le repli sur Honfleur afin d'embarquer pour Le Havre.

Cette retraite ne marque pas la fin des combats, le général Roy, à la tête de 10 550 hommes et 14 canons, tente de reconquérir Rouen[26]. Les Français arrivent à faire une percée, mais les Prussiens réalisent une contre-attaque, que les Français parviendront à repousser. Mais cette tentative sera la dernière, car le 25 janvier, le Grand duc de Mecklembourg fait son entrée dans Rouen et signe l'Armistice le 28 janvier. Une ligne de démarcation est alors dessinée, s'étendant d'Étretat à St Romain de Colbosc. A. Roland écrivit alors :

- "Le Havre était resté français et n'avait pas vu flotter sur ces murs le sombre drapeau noir et blanc".

Il s'avère que l'occupation se passa très mal et que les occupants furent assez violents avec les occupés[27].

Ces moments sombres semblent avoir forgé une certaine image de l'occupant qui se retrouvera dans l'envie de partir au combat [28], lors de la Première Guerre mondiale en 1914.

Première Guerre mondiale

Le premier conflit mondial épargne la Normandie mais la bataille semblait toute proche, puisque les limites du front approchaient Beauvais en septembre 1914. Cependant Sainte-Adresse accueille le 13 octobre 1914 le gouvernement de la Belgique et Rouen devient une base Anglaise évoquée dans les "silences du colonel Bramble" par un agent de liaison nommé Emile Herzog (André Maurois). De plus, la mise à feu le 29 août 1917 du haut-fourneau de Colombelles, permet de réduire les conséquences de l'occupation des régions industrielles, les régiments normands prennent leur part, et au delà, à l'effort de la nation. Les Ve et VIe divisions foulent les champs de bataille de Charleroi, de la Marne, de Verdun, du Chemin des Dames etc. Foch dit alors :"Je suis tranquille, les Normands sont là[5].

Aux morts de la guerre s'ajoute la chute du taux de natalité déjà commencée au XIXe siècle. La production rurale, faute de main-d'œuvre suffisante, baisse considérablement, ainsi que la production industrielle, qui manque d'ouvriers qualifiés.

Les années 1920 ne connaissent pas de bouleversements significatifs, la prudence et la modération, guident les normands dans le choix de leurs élus locaux ainsi que dans le programme économique de la région. Le front populaire de 1936 permet à des millions de salariés de partir en congés pour la première fois, la Normandie et ses plages vont recevoir des Français qui n'ont jamais vu la mer.

Seconde Guerre Mondiale

Article détaillé : Bataille de Normandie.Durant la Seconde Guerre mondiale, la Normandie fut un des points de départ de la reconquête de l’Europe par les Alliés, mettant fin à l’occupation allemande. Le 6 juin 1944 fut lancée l’opération Overlord, la plus grande opération amphibie de toute l’histoire militaire mondiale, menée simultanément sur plusieurs plages du Calvados et de la Manche, à laquelle prirent part les troupes des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, ainsi que quelques contingents d’autres nations. Ce fut le début de la bataille de Normandie qui ne s’acheva que le 12 septembre, par la capitulation de la garnison du Havre, alors que plusieurs régions françaises étaient déjà libérées.

Un grand nombre de musées et de cimetières militaires existent sur cette période. Il reste également des fortifications en béton armé dites blockhaus surtout sur la côte, qui faisaient partie du Mur de l’Atlantique édifié par les Allemands[29].

Deuxième moitié du XXe siècle

Reconstruction

Articles détaillés : Centre-ville reconstruit du Havre et Reconstruction de Caen.De nombreuses villes et infrastructures ont été détruites pendant la guerre.

- De très nombreuses maisons à pans de bois et autres monuments historiques à Rouen, dont la cathédrale échappa de peu la destruction totale

- Tout le centre historique de Lisieux où furent miraculeusement préservées la cathédrale Saint-Pierre et la basilique en cours de construction

- Un nombre considérable de constructions à Caen

- Saint-Lô, quasiment rasée

- Vimoutiers, quasiment rasée

Nouveaux défis

Article détaillé : Réunification de la Normandie. Pylône nord du Pont de Normandie

Pylône nord du Pont de Normandie

Lors de la création des régions en 1956, les cinq départements normands ont été répartis en deux régions administratives : la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Sans qu'il s'agisse des mêmes limites, ce découpage reprend une distinction dont les origines remontent au XVIe siècle, voire au XIVe siècle siècle[30].

Cette séparation a été réalisé par l’énarque Serge Antoine qui reconnaîtra plus tard que:

« Si c’était à refaire, je ne ferais qu’une seule Normandie. [...] Ma seule erreur a été de croire que je mettais en place un système évolutif. J’étais convaincu, naïvement, que l’on assisterait peu à peu à des fusions de régions. Hélas, j’attends encore ... ».[31]

Après plus de cinquante ans de division administrative, ponctués de querelles politiques incessantes teintées d’intérêts particuliers, la Normandie tend, aujourd’hui, vers sa réunification. Le rapprochement des deux Normandie est à l’étude. Un sondage IFOP-Ouest-France réalisé en mars 2009 montre toutefois que seul 36% des Bas-Normands sont favorables à la réunification[32].

La Normandie est principalement centrée sur la vallée de la Seine et particulièrement sur l'axe le Havre-Rouen. Elle s'est engagé dans la voie industrielle, et grâce à son dynamisme, elle est entrée dans la zone d'attraction de Paris.

Un terminal de conteneur du port 2000 du Havre.

Un terminal de conteneur du port 2000 du Havre.

L'estuaire de la Seine est une porte d'ouverture vers la région parisienne qui a su conserver aux activités portuaires toute la capacité commerciale que l'on attend de grands ports comme Le Havre et Rouen.

Le Havre est le premier port français pour les échanges avec l'Amérique du Nord, mais aussi le deuxième port pétrolier et le premier centre d'importation du café, du tabac et du coton. Sans oublier Port 2000, qui accroît la capacité d'accueil et d'échange pour le troisième millénaire. Quant à Rouen c'est la fois un important port pétrolier, céréalier et agro-alimentaire. La région possédant une grande capacité de réalisation d'importants projets industrielles et commerciales, qui affirment la vocation de carrefour fluvio-marin de la basse Seine pour la région parisienne, et le point d'ancrage des échanges européens.

Avec le port d'Antifer pour les pétroliers géants, le pont de Tancarville et enfin l'un des plus grands ponts à haubans du mode, le pont de Normandie qui relie la région havraise et Honfleur, la Haute Normandie se place comme pôle industriel incontournable du nord de l'Europe.

Notes et références

- Roger Jouet, Et la Normandie devint française, Orep, 2004, p.16

- Léon Fallue, Histoire de la ville et de l’abbaye de Fécamp, Nicétas Périaux, Rouen, 1841, p. 20

- Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, Derache, Paris, 1857

- Bilan archéologique de la DRAC - Pîtres

- Untitled Document

- César et les Gaulois sur Histoire-normandie.fr

- Michel de Boüard, Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 1970

- Normandie Héritage - Histoire, Tradition et Patrimoine Normand

- Des éléments non Germaniques comme les Alano-sarmates y sont aussi mêlés comme l'indique la présence de mobilier pontico-danubien à Saint-Martin-de-Fontenay, mais la Notitia dignitatum n'en fait pas état pour la Seconde Lyonnaise et aucune trace toponymique ni lexicale ne peut leur être attribuée dans cette province.

- Michel Reddé, L'armée romaine en Gaule, Éditions Errance, Paris, 1996, (ISBN 2-87772-119-1)

- D'après la Notitia dignitatum

- Les Romains en difficulté sur Histoire-normandie.fr

- François de Beaurepaire (préf. Marianne Mulon), Les Noms des communes et des anciennes paroisses de la Seine-Maritime, Paris, A. et J. Picard, 1979, 180 p. (ISBN 2-7084-0040-1) (OCLC 6403150).

Ouvrage publié avec le soutien du CNRS; Les noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, 1981 ; Les noms des communes et anciennes paroisses de la Manche, Éditions Picard, Paris, 1986

- Rapport, établi par Julien Demade, du Colloque international "Nouveaux servages" de l’Europe médiane et septentrionale (XIIIe-XVIe siècles), Göttingen, 6-8 février 2003

- Léon Fallue, op. cit., p. 238

- Léon Fallue, op. cit., p. 296

- Léon Fallue, op. cit., p. 257

- Michel de Boüard, op. cit., p. 478

- Anne-Marie Flambard Héricher et Véronique Gazeau (dir.), 1204, La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens, Caen, CRAHM, 2007, (ISBN 9782902685356), p. 56

- Anne-Marie Flambard Héricher et Véronique Gazeau (dir.), op. cit., p. 123

- Anne-Marie Flambard Héricher et Véronique Gazeau (dir.), op. cit., p. 176

- Roger Jouet, Et la Normandie devint française, Orep, 2004

- Michel de Boüard, op. cit., p. 539

- Roger Jouet, op. cit.

- Gérard Pouchain, Balzac en Normandie, Éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 1999

- Émile Dessolins, Les Prussiens en Normandie, Sagnier, Paris, 1873

- Guy de Maupassant a écrit plusieurs nouvelles mettant en scène les relations entre les habitants de la Normandie et les occupants, dont la célèbre «Boule de Suif»

- Voir : Académie de Rouen

- John Keegan, Six armées en Normandie. Du jour J à la libération de Paris, 6 juin-25 août 1944, Paris, Éditions Albin Michel, 2004

- Michel de Boüard, op. cit., pp. 268-269

- Entretien avec L'Express en mars 2004

- Ouest-France, 7 mars 2009

Voir aussi

Bibliographie

- Michel de Decker, Un jour en Normandie (2 vol.), éd. OREP 2009 ; Les grandes heures de la Normandie, éd. Pygmalion, 2007

- Michel de Boüard (dir.), Histoire de la Normandie, Toulouse, Privat, 1970 ISBN 2708916130

- Elisabeth Deniau, Claude Lorren, Pierre Bauduin, Thomas Jarry, La Normandie avant les Normands, de la conquête romaine à l’arrivée des Vikings, Rennes, Ouest-France, 2002 ISBN 2737311179

- Anne-Marie Flambard Héricher et Véronique Gazeau 1204, La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens, Caen, CRAHM, 2007 ISBN 9782902685356

- Alain Leménorel (dir.), Nouvelle histoire de la Normandie, Entre terre et mer, Toulouse, Privat, 2004 ISBN 2708947788

- Thérèse et Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Normandie, Rennes, Ouest-France, 1997 ISBN 2737318874

- François Neveux, La Normandie des ducs aux rois, Rennes, Ouest-France, 1998 ISBN 2737309859

- François Neveux, Claire Ruelle, La Normandie royale, Rennes, Ouest-France, 2005 ISBN 2737336937

- Guy Verron, Préhistoire de la Normandie, Rennes, Ouest-France, 2000 ISBN 2737327512

- Roger Jouet et Claude Quetel, Histoire de la Normandie des origines à nos jours, Paris, Larousse, 2005 ISBN 203575115-2

- Roger Jouet, « Et la Normandie devint française », OREP, 2004, ISBN 2-912925-50-9

- Stéphane Puisney, La saga des Lefébure, Éditions Eurocibles (Série de six tomes de bandes dessinées historiques relatant l'histoire de la Normandie à travers une famille normande.), 2000-2008

Liens externes

- Histoire Normande Portail sur l'histoire et les cultures de Normandie.

- La civilisation normande au Moyen Âge

- Présentation de l’histoire normande, de la préhistoire à nos jours

- La Normandie à travers ses plus grands symboles.

Wikimedia Foundation. 2010.