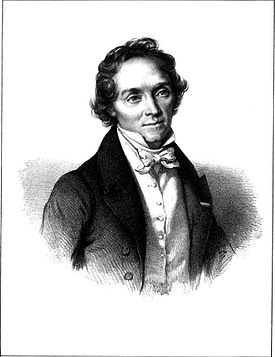

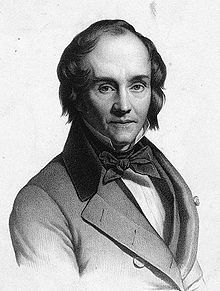

- Casimir Delavigne

-

Casimir Delavigne Activités Poète Naissance 5 avril 1793

Le HavreDécès 11 décembre 1843 (à 50 ans)

LyonŒuvres principales Les Messéniennes

Jean-François-Casimir Delavigne, né au Havre le 5 avril 1793 et mort à Lyon 11 décembre 1843, est un poète et dramaturge français.

Delavigne connut la célébrité lorsque, après la défaite de Waterloo, il publia ses Premières Messéniennes. « Les pleurs qu’il répandit sur les généreuses victimes de Waterloo, l’anathème qu’il prononça contre les spoliateurs de nos musées, et les sages conseils qu’il donna à ses compatriotes sur le besoin de s’unir contre l’étranger, tous ces sentiments exprimés en vers énergiques, trouvèrent en France des milliers d’échos et rendirent le nom de l’auteur aussi populaire que s’il s’était signalé depuis longtemps ».

Ses origines

Son père, Louis-Augustin-Anselme Delavigne, était arpenteur géographe des forêts du Roi. La chute de Louis XVI entraîna aussi celle d’Anselme, fonctionnaire royal. En 1793, la famille prend la route du Havre où Anselme Delavigne devient armateur avec ses deux frères, Jean-Fortuné et César-Casimir. À cette époque se crée une importante liaison maritime, l’Angleterre recevant son lot d’émigrés. Lorsque la Révolution vacille sur ses arrières, quelques-uns de ceux-ci repassent la Manche pour aller rejoindre Bonchamps et La Rochejaquelein en Vendée. À ce petit jeu fort profitable (il en coûte des fortunes aux passagers), Anselme risquait gros. Il arriva donc qu’on l’arrêta et le 5 avril 1793, jour de la naissance de Casimir Delavigne, son père était au fond d’un cachot.

Dans ce monde de bourgeoisie havraise, son épouse trouva une demoiselle Devienne, poétesse, artiste dramatique et confidente des Delavigne pour s’entremettre et intervenir auprès de Robespierre. Anselme se sortit discrètement de ce mauvais pas et devint ce négociant estimé de ses concitoyens comme le rapporte la chronique du temps, « Le Mercure de Londres », paru en 1834. Après cette entreprise, en 1808, Anselme se lance dans la faïencerie, il fabrique dans son entreprise des assiettes et des plats décoratifs mais, en 1816, les affaires sont si désastreuses qu’il ferme la fabrique.

Les années d’enfance

Son biographe et frère a écrit : « Il naquit au Havre le 5 avril 1793, au numéro 27 du quai Sollier dans le vieux quartier Saint-François. Il était fils d’un négociant justement considéré, son enfance ne présentait rien de remarquable. Malgré son esprit vif, il ne triompha qu’avec peine de ses premières études ». Il apprit à lire et à compter dans sa ville du Havre auprès de l’abbé Trupel puis en 1801 Casimir rejoignit son frère au lycée Henri-IV, il n’avait alors que 8 ans. On trouve aujourd’hui un buste de Casimir Delavigne au lycée Henri-IV.

Dans ces années, il se fit remarquer – note son frère – par la bonté de son caractère et son application à l’étude. C’est à quatorze ans que ses facultés se développent. Bon écolier, son goût pour la poésie se révèle.

Sur les bancs du collège il se lie d’une rare amitié avec Eugène Scribe (1791-1861). Ensemble ils formaient des plans d’avenir. Casimir voulait être poète. Scribe se destinait au barreau. Il devint un célèbre auteur dramatique et compositeur d’opérettes aujourd’hui oubliées.

En l’absence de sa famille havraise, jeune homme, Casimir était reçu les jours de liberté par son oncle Andrieux, avoué à Paris, un ami de Crébillon qui aimait et cultivait les belles lettres. Casimir lui ayant soumis ses premiers vers, il lui prédisait les plus amers désappointements et l’encourageait surtout à « se disposer à faire son droit ».

Poème pour la naissance du Roi de Rome

Alors qu’il était encore élève, la naissance du Roi de Rome lui offrit l’occasion de se faire remarquer. Il composa un « poème dithyrambique, renfermant des beautés poétiques de l’ordre le plus élevé » écrit son frère. Son oncle Andrieux, jugea si bien la chose qu’il lui promit alors une carrière et de véritables succès. Cet encenseur de Napoléon Ier, ne fut pourtant pas un foudre de guerre. Il fut dispensé de service militaire, réformé, en raison d’une légère surdité qui par la suite disparut complètement. Ce poème fameux, remarqué à la cour, par le comte Antoine Français de Nantes, alors directeur des Droits réunis (contributions indirectes), lui permit de trouver dans ses services un asile, sous couvert d’un petit emploi. Il entra dans son bureau en 1813. Sa seule obligation était de s’y présenter à chaque fin de mois. Il s’efforça de mériter cette bienveillance par ses succès. Auteur d’un poème épique « Charles XII à Narva », l’Académie lui remarque un esprit sage, de brillantes qualités, et lui accorde une mention honorable.

Rue des Rosiers, au coin de la rue Pavée, la colonie Delavigne est réunie. Germain, son frère et Casimir sont devenus soutiens de famille. Leur père Anselme est ruiné, son épouse (Meyotte), sa fille Louise et le petit Fortuné, étudiant au lycée Napoléon, l’accompagnent. En outre, la tante Aupoix, sœur d’Anselme accompagnée de ses deux serviteurs noirs, Rose et César, qui l’ont accompagnée depuis Saint-Domingue, a trouvé, elle aussi, refuge chez ses neveux. Même la nourrice du poète, la vieille Babet, a suivi la famille depuis le Havre.

La découverte de la vaccine

L’année suivante, en 1814, le sujet académique imposé était « La découverte de la Vaccine ». Il tenta une nouvelle fois la fortune. Il rencontra chez le comte Français le docteur Parisot, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine. Parisot, qui faisait lui-même de bons vers, lui donna les explications les plus précises et ils allèrent même de compagnie vacciner dans les campagnes proches de Paris. Quelques vers techniques consciencieux donnent avec un rare bonheur les effets de ces vaccins. Ces vers furent alors extrêmement appréciés et dans les livres scolaires de littérature choisie, ces vers étaient encore présents jusqu’en 1950. Voici 14 des 218 vers que contient le poème :

- « Par le fer délicat dont le docteur arme ses doigts,

- Le bras d’un jeune enfant est effleuré trois fois.

- Des utiles poisons d’une mamelle impure,

- Il infecte avec art cette triple piqûre.

- Autour d’elle s’allume un cercle fugitif,

- Le remède nouveau dort longtemps inactif.

- Le quatrième jour a commencé d’éclore,

- Et la chair par degrés se gonfle et se colore.

- La tumeur en croissant de pourpre se revêt,

- S’arrondit à la base, et se creuse au sommet.

- Un cercle, plus vermeil de ses feux l’environne ;

- D’une écaille d’argent l’épaisseur la couronne ;

- Plus mûre, elle est dorée; elle s’ouvre, et soudain

- Délivre la liqueur captive dans son sein ».

Le ton, considéré comme trop didactique, l’empêche d’avoir le prix, mais d’un suffrage unanime, l’Académie lui décerne un accessit.

Les trois premières Messéniennes

Cependant les désastres de l’Empire avaient commencé et c’est avec une profonde douleur qu’il assiste à la chute de l’empereur et à l’invasion de la France. Après la funeste bataille de Waterloo, en juillet 1815, il publie ses premières Messéniennes : Waterloo, Les Malheurs de la guerre, puis Jeanne d’Arc et La Mort de Jeanne d’Arc.

Les armées étrangères occupaient la France, les bons citoyens déploraient que leur pays fût ainsi mis hors de combat après 25 années de victoires. Le poète prit sa lyre et chanta les vaincus. Il se fit courtisan des braves de la Vieille Garde. Dès lors, il mérita d’être appelé le poète national, le poète de la patrie. Il exprimait, avec verve et enthousiasme, les regrets qui étaient au fond des cœurs. Il avait fait acte de courage en se déclarant contre les vainqueurs.

Quand il vit le musée du Louvre dévasté par les envahisseurs étrangers, ses statues emportées comme butins de guerre, il protesta avec éloquence contre ces abus de la victoire et adressa de touchants adieux à ces merveilles des arts. Comme citoyen, il rappela fièrement aux étrangers que s’ils pouvaient emporter des statues, ils n’emporteraient pas nos titres de gloire.

Bientôt les armées étrangères quittèrent le pays mais les rivalités de partis, l’avidité des faux serviteurs menaçaient nos libertés renaissantes, alors celui qui avait rendu hommage aux morts de Waterloo fit un appel à l’union, celui qui sortait des bancs universitaires gourmanda les partis avec une sagesse précoce. Son dernier adieu aux armées qui évacuaient notre sol fut un hymne à la concorde qui rend les peuples invincibles.

Les livres second et troisième des Messéniennes confortent la popularité de l’écrivain, ils abordent l’histoire de la Grèce antique, Christophe Colomb, et des événements qui relatent la vie de ce début du XIXe siècle.

La chute de l’empereur que Casimir Delavigne avait résumé ainsi : « Napoléon a oublié ses origines. Fils de la Liberté (1789) tu détrônas ta mère ». Le comte français était naturellement éloigné des affaires et Casimir avait perdu son « emploi ». Le baron Pasquier, alors garde des Sceaux, et chancelier de France, lut avec émotion le poème sur l’exil de Napoléon Ier, et le fit lire au roi qui le trouva très beau. Il fit appeler l’auteur, et créa pour lui la place de bibliothécaire de la chancellerie.

Les Vêpres siciliennes

Libre de son temps, et sécurisé par son emploi, toujours dans le genre héroïque, Casimir écrit en 1818 les Vêpres siciliennes, dont il sollicite la lecture au Théâtre-Français. Après deux ans d’attente, l’ouvrage est enfin écouté avec la défiance et la défaveur qu’accueille, ordinairement le coup d’essai d’un jeune homme. Un seul comédien, Thénard, trouva l’ouvrage intéressant et déclara « J’y trouve la preuve que l’auteur un jour écrira très bien la Comédie ». La pièce fut reçue mais à correction. Un an plus tard cette prédiction se réalisa, bien que Casimir ait réclamé ensuite et obtenu une seconde lecture dont le résultat fut le refus définitif. L’aréopage appelé à se prononcer sur le mérite de la tragédie ne l’admit qu’à condition que l’auteur n’exigerait jamais qu’elle fut jouée. Une des dames qui siégeait au nombre des juges se montra plus sévère que les autres, elle donna pour raison de son refus qu’il serait scandaleux de mettre le mot vêpres sur une affiche de spectacle. C’est à cette époque que Victor Hugo écrit dans la Gazette du Théâtre : « Casimir Delavigne – Comme auteur tragique, il a du mouvement et manque de sensibilité. Comme auteur comique a de l’esprit et point de gaieté ». Jugement sévère.

Trois mois plus tard, Les Comédiens étaient écrits. La plus vive et la plus gaie des comédies de l’époque. Elle fut jouée jusqu’en 1861.

En 1818, l’Odéon ayant brûlé, le duc d’Orléans, le futur roi des Français (Louis-Philippe) qui régna de 1830 à 1848, fit reconstruire la salle et lui accorda le privilège de Second Théâtre-Français. Un comité de lecture de gens de lettres reçut alors avec la plus grande ferveur les Vêpres siciliennes et l’on décida, que parmi tous les ouvrages reçus, celui-ci serait le premier joué au théâtre de l’Odéon. La première représentation eut lieu le 23 octobre 1819, ce fut un triomphe, la pièce attira une affluence considérable durant trois cents représentations successives, confirmant ainsi la qualité du poète et le choix du comité de lecture. Le théâtre encaissa plus de 400 000 francs lors des 100 premières représentations, somme considérable à cette époque !

Le duc d’Orléans le fait bibliothécaire du Palais-Royal

En 1821, pendant qu’il poursuivait sa carrière laborieuse avec Le Paria, les événements politiques marchaient très vite. Le ministre n’était plus le même, et comme le caractère indépendant et l’amour de la patrie du poète ne pouvaient convenir aux nouveaux agents du pouvoir, la place de bibliothécaire fut supprimée.

Le duc d’Orléans apprenant ce coup, lui offrit la place de bibliothécaire du Palais-Royal en lui écrivant : « Le tonnerre est tombé sur votre maison, je vous offre un appartement dans la mienne ». Casimir accepta avec reconnaissance. Le 15 décembre 1824, il acquiert une grande bâtisse blanche, construite une dizaine d’années auparavant, admirablement située sur une pente douce menant à la Seine : « La Madeleine », appartenant au général d’Empire de Brémond.

Ce bien était chargé d’histoire, car il avait appartenu au XIIe siècle au petit-fils de Richard de Vernon, Adjutor qui devint saint Adjutor, patron des mariniers. Il y fonda un lieu de prière sur lequel les moines bénédictins bâtirent un prieuré. Ce prieuré subsista jusqu’à la Révolution française. C’est sur les ruines de ce prieuré que le général de Brémond bâtit sa superbe demeure. Il y vint souvent, soit qu’il voulut trouver calme et solitude pour travailler, soit qu’il y vint chercher un lieu de repos. Scribe et son frère Germain, qui écrivaient ensemble, s’y installaient pour achever un vaudeville ou un livret d’opéra. Seul, Fortuné, le cadet fort discret n’y vint jamais, retenu par sa charge d’avoué à Paris.

Bien que son amour pour la France, une grande fermeté de caractère jointe à une éloquence naturelle et une rectitude de jugement lui eussent permis de jouer un rôle utile et brillant dans les affaires du pays, il s’y refusa constamment, convaincu que les lettres, comme la politique, exigeaient un homme entier. Il déclina ainsi l’honneur d’entrer à la chambre des députés, qui lui fut offert d’abord par la ville du Havre et ensuite par la ville d’Évreux.

L’École des vieillards

À ses yeux le plus sûr moyen de gagner les suffrages qui lui manquaient était d’écrire et de publier un titre nouveau. Ce fut L’école des vieillards, pour lequel il s'inspira de la pièce d'Alberto Nota, Les Premiers pas vers le mal. Cette pièce atteste un progrès réel de son auteur, et un critique en 1825 peut écrire dans le Mercure de Londres : « Vu du côté moral, elle offre une leçon utile à la vieillesse, sans l’immoler à la risée publique, sans acheter d’applaudissements aux dépens d’un âge qu’on ne saurait trop respecter ». Une revue des gens de lettres de 1834 la trouva moins originale que les œuvres de Béranger ou Lamartine, mais lui accorda « un talent si pur et si étendu qu’il peut se prêter avec grand succès à l’innovation littéraire ». Une réconciliation s’opéra avec les responsables du Théâtre-Français où l’École des vieillards attira un fidèle public. Au lendemain de l’École des vieillards, Casimir Delavigne est un homme célèbre que les jeunes poètes sont fiers de consulter.

En 1825, l’Académie française se décida à ouvrir ses portes au poète que le public du théâtre de l’Odéon semblait avoir adopté. Elle le dédommageat de sa longue attente après les deux tentatives infructueuses. La première fois, il avait pour rival le célèbre Mgr Frayssinous, évêque d’Hermopolis. Son deuxième concurrent fut l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen. Lorsque des amis vinrent encore conseiller à Casimir Delavigne de se remettre sur les rangs, il repoussa leur offre, disant avec esprit : « Non, cette fois on m’opposerait le pape ». Pourtant, il finit par accepter de tenter sa chance au fauteuil du comte Ferrand. Son élection fut grandiose, obtenant 27 voix sur 28. Il ne participa que rarement à ces réunions de la société des gens de lettres. Il y soutint la candidature de Lamartine contre celle de Victor Hugo.

Charles X lui accorda une pension de 1 200 francs. Mais celui-ci la refusa comme la Légion d'honneur que Monsieur de La Rochefoucault lui offrait au nom du roi, n’ayant semble-t-il pas confiance dans l’orientation politique du gouvernement mis en place, en raison d’une sévère restriction des maigres libertés accordées. Il préféra rester indépendant d’un pouvoir qu’il pouvait être amené à combattre.

Voyage en Italie

Un travail assidu compromit une santé déjà affaiblie. Les médecins ordonnèrent un voyage en Italie. Pendant ce périple dans le berceau des arts, il obtint un véritable triomphe tant il reçut de témoignages d’admirateurs. Pendant ces trois mois passés à Naples, il se refit une santé. Il visita Rome et Venise. C’est dans cette cité qu’il conçut la tragédie Marino Faliero. Pendant cet agréable séjour en Italie, il rédigea sept nouvelles Messéniennes.

La première de Marino Faliero fut donnée au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 30 mai 1829.

C’est à Rome, en 1826 qu’il rencontra sa future épouse, Élise de Courtin. Élevée au pensionnat d’Écouen chez Madame Campan, elle avait été remarquée par l’empereur Napoléon Ier. Abandonnée par ses parents elle voulut s’empoisonner. La reine Hortense, mère du futur Napoléon III, elle aussi ancienne élève d’Écouen, émue par la situation de cette orpheline en fit sa protégée. Au fil des ans, la jeune fille devint sa lectrice et sa compagne préférée. Casimir entretint une correspondance assidue avec la jeune Élise d’un an plus âgée que lui. Il dut attendre trois ans le consentement de sa jolie conquête.

Dès son retour à Paris, il offrit aux Parisiens une nouvelle œuvre, La Princesse Aurélie, spirituelle comédie qui ne connut qu’un bref succès.

Un jeune poète que Casimir avait encouragé, écrivit maladroitement, dans un hebdomadaire, un article satirique dirigé contre Charles X. Le nommé Fonta, arrêté et jugé, fut jeté en prison. Casimir qui avait blâmé la violence de l’article fut profondément affligé par la rigueur de la peine : cinq années de prison, enfermé, avec des escrocs et des voleurs. La libération de ce garçon, fut l’occasion d’une campagne et d’une demande de Casimir auprès du ministre de l’intérieur puis du préfet « Mariguin ». Il reçut un accueil sévère. Le préfet qui l’avait écouté lui dit, « Nous sommes forts, Monsieur, nous ne craignons rien, il faut que justice se fasse ». Malgré ses efforts il ne put rien obtenir.

Hymne à la gloire du peuple de Paris

Quelques mois après, la Révolution de Juillet, en 1830, il prouva combien était factice la force sur laquelle le régime de Charles X s’appuyait. Cette nouvelle vint surprendre Casimir à la campagne, à « la Madeleine » de Pressagny-l'Orgueilleux.

Rentré à Paris, il lui fut demandé de composer un hymne à la gloire du peuple. Il composa La Parisienne pour chanter ses concitoyens morts pour la patrie pendant la Révolution de Juillet. Ce chant populaire eut une grande vogue. Cette marche nationale favorable à la famille d’Orléans comportait sept couplets avec ce refrain :

- « En avant, marchons

- Contre les canons ;

- À travers le fer, le feu des bataillons,

- Courons à la victoire. (bis) »

Il se rendit à Neuilly chez le duc d’Orléans (le châtelain de Bizy) qui avait été son protecteur, et qui était devenu lieutenant général du Royaume. Casimir Delavigne se précipitait ainsi au-devant de la réussite. Il fut d’ailleurs, toujours en excellent termes avec ses voisins de l’autre rive de la Seine, et souvent reçu aussi au château de Saint-Just qui, après avoir connu des propriétaires successifs (le chevalier Suchet, puis son frère le maréchal duc d’Albuféra) en 1831, devint le domaine d’un monsieur Lopez avec qui il sympathisa.

La Révolution de 1830 accomplie, Casimir reprit sa tragédie Louis XI, interrompue depuis la mort de l’acteur Talma. Selon certains critiques, ce fut le chef-d’œuvre de Casimir Delavigne, tant les portraits des personnages sont nuancés et fidèles aux mœurs du temps. La première représentation eut lieu le 11 février 1832. Mais le public n’était plus réceptif à ce genre d’œuvre théâtrale. Victor Hugo avait triomphé avec Hernani. Il avait supplanté Casimir dans le cœur des Français. Pourtant sa tragédie Louis XI, après l’épidémie de choléra que connut Paris, connaît un nouveau succès.

Son mariage

Le 1er novembre 1830, Casimir Delavigne contracta mariage avec Élise de Courtin, elle devait bientôt lui donner un fils, ce qui rendit son bonheur complet. Son frère Germain épousa le même jour Mademoiselle Letourneur. Ils se marièrent à minuit à l’église Saint-Vincent-de-Paul.

- « Nous nous marions tous deux jeudi soir, dirent-ils au roi.

- – Ah !

- – À la même heure.

- – Ah !

- – Dans la même église.

- – Ah ! Et avec la même femme ? »

Ce fut une joie pour la reine Hortense que cette union de sa fille d’adoption avec le poète pour lequel elle avait tant de sympathie. Germain obtint en 1832 le poste de conservateur du Mobilier de la couronne et directeur des menus plaisirs du roi. Cette promotion lui permit d’installer toute sa famille au no 2 de la rue Bergère.

Casimir, de retour à la Madeleine en compagnie d’Élise, qui lui avait donné un fils dont l’existence est souvent évoquée dans ses tendres soucis, y travaillait abondamment. Il avait fait planter un marronnier qui reflétait pour lui les préoccupations de son épouse au travers de son feuillage plus ou moins fourni au cours des saisons. Serait-il encore identifiable dans le parc actuel ?

Il écrivait alors, sur une trame due à Shakespeare Les Enfants d’Édouard. La pièce, le matin de la première, le 18 mai 1833, fit l’objet d’une interdiction. Auprès du ministre de l’Intérieur, Monsieur Thiers, il reçut un accueil défavorable. Mais après une courte discussion devant le roi, l’interdiction fut levée. Louis-Philippe qui ne pouvait être présent à la représentation le félicita par un court billet qui commençait ainsi « J’apprends avec grand plaisir, mon cher Casimir, le succès de votre pièce et je ne veux pas me coucher sans vous avoir fait mon compliment… ». On comprend mieux l’attachement du poète à la réussite de Louis-Philippe.

Les dernières années de sa vie

La douloureuse maladie du foie, soignée au cours de son voyage en Italie recommençait à altérer les jours de Casimir. Il éprouvait de violentes douleurs. Les médecins ne jugeaient pas ce mal comme pouvant nuire à sa vitalité. Ce fut au milieu de douleurs presque continuelles qu’il écrivit Don Juan d’Autriche, comédie pleine de verve, qui ne lui fit pas moins honneur que ses grandes tragédies. La première fut donnée le 17 octobre 1835 et six mois plus tard, le 19 avril 1836, un acte en vers : Une famille au temps de Luther qui n’eut pas beaucoup de succès.

Il se rendit, assez désespéré, à sa retraite charmante de Normandie, « la Madeleine », où depuis 1830 il passait tous ses étés. Il aimait beaucoup cette vaste demeure, et sa vue imprenable sur les îles de la Seine. Là, il espérait trouver un peu de soulagement.

Il entreprit une œuvre qu’il préférait à tous ses ouvrages : La Popularité, comédie de mœurs en cinq actes et en vers. Après plusieurs retards, la pièce fut représentée le 1er décembre 1838. Elle ne fit que de maigres recettes ; le public était las de Casimir Delavigne.

Le 20 janvier de l’année suivante paraît une nouvelle tragédie, La Fille du Cid. Elle n’eut pas un sort plus heureux, le succès fut sans durée. C’est à la fin de cette période douloureuse de l’automne 1839, qu’il dut vendre sa chère Madeleine avec tant de regrets. « Je n’ai point de fortune », écrit-il en 1833, et c’est vrai. À ses ennuis de santé, se sont ajoutés ceux d’argent et, le 9 août 1839, il est contraint d’abandonner « la Madeleine ». La propriété fut vendue 90 750 francs. Quelle tristesse pour le poète, qui écrit alors :

- « Adieu Madeleine chérie,

- Qui te réfléchis dans les eaux,

- Adieu ma fraîche Madeleine !

- Madeleine, adieu pour jamais !

- Je pars, il le faut, je cède ;

- Mais le cœur me saigne en partant. »

Le poème complet comporte 11 strophes de 8 vers. Il a probablement été rédigé au château de Saint-Just, chez son ami Lopez. Les deux façades de ces demeures sont en vis-à-vis : la Madeleine sur la rive droite de la Seine et Saint-Just sur la rive gauche. Il rentra à Paris pour y suivre l’éducation du fils qui lui était né 9 ans auparavant, et surtout en raison de sa ruine.

À cette époque, une descendante du grand Pierre Corneille, que le défaut de fortune plaçait dans de grandes difficultés, vint solliciter un prêt de 500 francs. Casimir ne les avait pas. Il ne put que la rassurer et l’adresser sur-le-champ au duc d’Orléans, « Ce prince universellement aimé et dont la disparition fut une calamité publique », écrivit son frère Germain. Le jour même, la somme demandée fut accordée. Mais ce devait être sa dernière intervention et bonne action. La dernière tragédie à laquelle il travaillait semble bien pressentir sa mort, il écrivait : « Mes jours sont pleins, et bons à moissonner. Dieu qui me les compta pouvant moins m’en donner : les reprendre est son droit…' ».

À partir de ce moment, sa santé déjà si altérée continuait à décliner, malgré les soins empressés du docteur Horteloup.

Lorsque Casimir fut surpris par la mort, quatre actes de la tragédie Mélusine étaient écrits, dans un genre tout à fait nouveau, et dont le sujet admettait toutes les richesses de la poésie. Depuis qu’il avait vendu « la Madeleine », il passait tous les ans la belle saison à Paris. Scribe, son ami de toujours, qui connaissait son goût pour la campagne et qui espérait qu’il pourrait y trouver quelques soulagements, lui offrit sa charmante maison du Montalais, à Saint-Jean-Lespinasse dans le Lot. Casimir s’y établit et trouva là quelques douceurs pendant trois mois.

Quand il revint à Paris, il sentit qu’il ne pourrait résister à la saison, et il retourna chercher un climat plus doux dans le midi. Il se décida à partir malgré sa faiblesse, accompagné de sa femme et de son fils. Il quitta Paris le 2 décembre 1843. Il soutint la fatigue avec plus de courage que de force jusqu’à Lyon où il fut obligé de s’arrêter. C’est en vain qu’il lutta contre le mal, il lui fallut céder et rester à Lyon. Dans ses derniers moments, le 11 décembre à neuf heures du soir, il se faisait faire la lecture par sa femme. Comme celle-ci, trop émue, sautait des lignes, il la pria doucement de bien vouloir recommencer. Cependant quelques minutes après il parut cesser d’écouter la lecture, et posant sa tête sur sa main, murmura quelques mots, puis retombant sur son oreiller, sembla s’endormir. C’est ainsi qu’il s’éteignit dans la force de l’âge et du talent.

La perte de Casimir suscita des profonds regrets. On vit se presser à ses funérailles tout ce que Paris renfermait de plus distingué, dans tous les genres et de tous les rangs. On y remarqua entre autres, Victor Hugo qui prononça au nom de l’Académie française l’éloge funèbre de celui qui fut le plus jeune académicien (35 ans), le dernier des classiques, et sans doute un des premiers romantiques. Le roi ordonna que son portrait et son buste fussent placés dans la Galerie de Versailles.

Le Havre, sa ville natale, décida qu’un de ses quais porterait son nom et qu’une statue serait élevée sur une place de la ville. Elle y fut érigée, avenue du général Archinard. Épargnée par les fléaux de la dernière guerre elle se dresse actuellement en compagnie d’un autre illustre enfant du Havre : Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) au pied du bel escalier de pierre du Palais de Justice, aux côtés de deux lions débonnaires. La ville du Havre sauvait ainsi ces deux célébrités de l’oubli. En cette même année 1843, messieurs les sociétaires de la Comédie-Française (qui avait succédé au Théâtre-Français), arrêtèrent en assemblée générale, que le buste de Casimir Delavigne serait placé dans leur foyer au milieu des portraits de tous les grands hommes qui ont illustré ce théâtre.

L’œuvre officielle de Casimir Delavigne représente une quinzaine de pièces de théâtre, une trentaine de poésies dont les Messéniennes, des épîtres, des études sur l’antiquité, quatre chants populaires, ainsi que de nombreuses nouvelles et autres pièces en prose.

Postérité

Telle fut la gloire passagère d’un poète, considéré en son propre temps comme insurpassé et insurpassable, oublié aujourd’hui des publications littéraires et dont seule subsiste la Vaccine et la courte magnificence d’une bâtisse bourgeoise, pas très belle, mais admirablement implantée dans cet ancien domaine du duc de Tourny à Pressagny-l'Orgueilleux.

Balzac l'admirait éperdument et puisait son inspiration dans Les Vêpres Siciliennes à une époque où il n'était pas encore connu[1]. Dans Illusions perdues (1836-1843)[2], Les Petits Bourgeois (1855)[3], Les Employés ou la Femme supérieure (1838)[4], Casimir Delavigne est abondamment cité comme un génie.

Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 49).

Depuis 1864, l'ancienne rue Voltaire, dans le 6e arrondissement de Paris, porte le nom de rue Casimir-Delavigne.

Choix de publications

- Théâtre

- Les Vêpres siciliennes, tragédie en cinq actes, 1820

Servira de livret à Eugène Scribe pour l’opéra de Gaetano Donizetti Il Duca d’Alba, création française le 16 juillet 2007.- Les Comédiens, comédie

- Le Paria, 1821

- L’École des vieillards, 1823

- Marino Faliero, 1829

Servira de livret à Giovanni Bidera pour l’opéra éponyme de Gaetano Donizetti.- Don Juan d'Austriche, 1935

Servira de livret à Carlo d'Ormeville pour l’opéra Don Giovanni d'Austria de Filippo Marchetti.- Les Messéniennes, 1818

Comprend : La Bataille de Waterloo. La Dévastation du Musée et des Monuments. Du Besoin de s’unir après le départ des étrangers. La Vie de Jeanne d’Arc.- Divers

- Œuvres complètes, 1836

- Chants populaires, Discours, Épîtres, Études sur l’antiquité, Poésies de jeunesse

Sources

- Notice biographique tirée des Œuvres complètes de Casimir Delavigne, Paris, H.L.Delloye & V Lecou, 1836

- Mme Fauchier-Delavigne, Casimir Delavigne intime, Paris, SFIL, 1907

- Bulletin municipal de Pressagny-l'Orgueilleux, n° 25, 2006, p. 64-76

Notes et références

- André Maurois, Prométhée ou la vie de balzac, Robert Laffont, 1993, p. 51

- Bibliothèque de la Pléiade, 1971, t. V, p. 152, 299, 337, 368, 369, 648.

- La Pléiade, 1978, t. VIII, p. 69

- La Pléiade, 1976, t. VII, p. 987.

Liens externes

- Fiche biographique sur le site de l’Académie française

- Œuves disponibles en ligne sur Gallica

Précédé par

Antoine-François-Claude FerrandFauteuil 28 de l’Académie française

1825-1843Suivi par

Charles-Augustin Sainte-BeuveCatégories :- Dramaturge français du XIXe siècle

- Poète français du XIXe siècle

- Écrivain français du XIXe siècle

- Écrivain normand

- Librettiste français d'opéra

- Membre de l'Académie française

- Bibliothécaire français

- Poète normand

- Dramaturge normand

- Naissance au Havre

- Naissance en 1793

- Décès en 1843

- Personnalité enterrée au cimetière du Père-Lachaise (division 49)

- Élève du lycée Henri-IV

Wikimedia Foundation. 2010.