- Tunisois

-

Tunis

Cet article concerne la capitale de la Tunisie. Pour les autres significations, voir Tunis (homonymie).

Cet article concerne la capitale de la Tunisie. Pour les autres significations, voir Tunis (homonymie).Tunis Administration Pays  Tunisie

TunisieGouvernorat Tunis Délégation(s) Bab El Bhar

Bab Souika

Cité El Khadra

Djebel Jelloud

El Kabaria

El Menzah

El Omrane

El Omrane supérieur

El Ouardia

Ettahrir

Ezzouhour

Hraïria

Médina

Séjoumi

Sidi El Béchir

Sidi HassineMaire Abbès Mohsen Site web officiel Municipalité de Tunis Démographie Population 728 453 hab. (2004[1]) Densité 3 425,9 hab./km2 Gentilé Tunisois Géographie Altitude 4 m. Superficie 21 263 ha = 212,63 km2 Tunis (تونس) est la principale ville de la Tunisie. Capitale du pays sans interruption depuis le 20 septembre 1159 (5 ramadan 554 du calendrier musulman) sous l’impulsion des Almohades, confirmée dans son statut sous la dynastie des Hafsides en 1228, elle est également le chef-lieu du gouvernorat du même nom depuis sa création en 1956.

Située au nord du pays, au fond du golfe de Tunis dont elle est séparée par le lac de Tunis, la cité s’étend sur la plaine côtière et les collines avoisinantes. Peuplée de 728 453 habitants[1] — appelés les Tunisois —, elle est englobée dans une agglomération très étendue (jusqu’à 30 kilomètres pour atteindre la banlieue nord de La Marsa) et peuplée (2 000 242 pour l’ensemble de l’agglomération[2]).

Le saint patron de Tunis est Sidi Mahrez[3] qui a donné son nom à une mosquée de la ville.

Sommaire

Étymologie

« Tunis » est la transcription française d’un nom qui se prononce en arabe tûnus, tûnas ou tûnis (û ayant la valeur du « ou » français). Les trois vocables sont indiqués par le géographe arabe Yaqout al-Rumi dans son ouvrage Mu’jam al-Bûldan (Le dictionnaire des pays). Le dernier est celui qui prédomine dans le nom de la ville de même que dans le gentilé tûnisi ou tûnusi (tunisien).

Ce vocable, issu du terme verbal ens des dialectes berbères, se définit comme « être couché » ou « se coucher » et par extension « aller passer la nuit à », « arriver de manière à passer la nuit », « aller passer la nuit chez ». Parmi les très nombreux dérivés de ce terme, on trouve tinés (pluriel de ténésé) indiquant « le fait d’être couché » et par extension le « fait de passer la nuit »[4]. Compte tenu des variations vocaliques dans le temps et l’espace, le nom de Tunis a donc très probablement le sens de « campement de nuit », « bivouac » ou « halte ». Dans la toponymie antique de l’Afrique romaine, on note également les noms proches des localités de Tuniza (actuelle El Kala), Thunusuda (actuelle Sidi Meskine), Thinissut (actuelle Bir Bouregba), Thunisa (actuelle Ras Jebel) ou Cartennae (actuelle Ténès en Algérie)[4]. Toutes ces localités berbères se situaient sur des voies romaines et ont sans doute servi de relais ou de halte.

Du nom de Tunis est dérivé en français le terme « Tunisie » qui désigne le pays dont cette ville est la capitale. Ce nom est lancé par des géographes et historiens français par analogie avec le mot « Algérie » forgé à partir d’Alger. Ce mot s’est depuis répandu dans toutes les langues européennes. Or, le terme arabe désignant à la fois la ville et le pays, il ne peut être clairement compris que lu dans son contexte : c’est donc le sens de la phrase qui permet de savoir si l’on parle de la Tunisie ou de Tunis.

Géographie

Site

La ville de Tunis est construite sur un ensemble de collines descendant en pente douce vers le lac de Tunis mais présentant un versant abrupt dans la direction opposée (au dessus de la sebkha Séjoumi). Ces collines, qui font suite aux coteaux de l’Ariana et correspondant aux lieux dits Notre-Dame de Tunis, Ras Tabia, La Rabta, La Kasbah, Montfleury et La Manoubia, ont des altitudes qui dépassent à peine 50 mètres[5].

La ville naît, à une époque reculée, au carrefour de routes qui se constituent naturellement à travers l’étroite bande de terre resserrée entre les vastes cuvettes du lac de Tunis et du Séjoumi. L’isthme qui les sépare constitue ce que les géologues appellent le « dôme de Tunis », lequel comprend des collines de roches calcaires et de sédiments d’origine éolienne et lacustre. C’est une sorte de pont naturel par où passent, dès l’Antiquité, plusieurs routes importantes reliant la Berbérie à l’Égypte et dont le tronçon tunisien passe par Utique et Hadrumète. La deuxième route est celle de Béja qui longe la Medjerda et rejoint à Tunis la route d’Utique. La troisième est la route de Sicca qui met la Numidie en communication avec Hadrumète. Ces routes sont évidemment tributaires de Carthage quand celle-ci affirme sa primauté politique et économique en Afrique. Sur ces parcours routiers, les courants de trafic ont favorisé la naissance de relais et d’étapes parmi lesquelles Tunis.

Sur une superficie de 300 000 hectares, 30 000 sont urbanisés, le restant se partageant entre des plans d’eau (20 000 hectares de lagunes ou de sebkhas dont les plus importantes sont le lac de Tunis, la sebkha Ariana et la sebkha Sejoumi) et des espaces agricoles ou naturels (250 000 hectares). Toutefois, la croissance urbaine, qui est évaluée à 500 hectares par an, se fait au détriment de cet espace. Elle est d’autant plus coûteuse qu’elle consomme les terres de plaines les plus intéressantes pour les cultures.

Climat

Le climat tunisois appartient au climat méditerranéen caractérisé par une saison fraîche et pluvieuse et une saison chaude et sèche. Il doit ses traits essentiels à la latitude de la ville, à l’influence modératrice de la Méditerranée et au relief du Tell septentrional[6].

L’hiver est la saison la plus humide de l’année : il tombe ainsi plus du tiers des précipitations annuelles au cours de cette période, ce qui représente un jour de pluie tous les deux ou trois jours. L’ensoleillement entretient tout de même une certaine douceur : les températures évoluent en moyenne entre 7 °C le matin et 16 °C l’après-midi. Les gelées sont donc très rares. Au printemps, il tombe moins de pluie : le cumul des précipitations diminue ainsi de moitié. L’ensoleillement devient prépondérant au fil des mois pour atteindre 10 heures en moyenne par jour au mois de mai. Les températures s’en ressentent, variant en mars entre 8 et 18 °C, en mai entre 13 et 24 °C. Cette saison peut également connaître des chaleurs caniculaires, Tunis ayant déjà enregistré des températures record de 40 °C en avril et mai. En été, la pluie se fait totalement absente et l’ensoleillement maximum. Les valeurs moyennes des températures sont très élevées. Les brises marines atténuent la chaleur mais le sirocco renverse parfois la tendance. En automne, il se remet à pleuvoir, souvent à l’occasion d’orages brefs, ce qui peut parfois favoriser de rapides crues voire des inondations dans certains quartiers de la ville[7],[8]. Le mois de novembre marque en général une coupure thermique avec des températures qui évoluent en moyenne entre 11 et 20 °C.

Relevé météorologique de Tunis mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année Température minimale moyenne (°C) 6 7 8 11 13 17 20 21 19 15 11 7 13 Température moyenne (°C) 10 12 13 16 19 23 26 27 25 20 16 12 18 Température maximale moyenne (°C) 14 16 18 21 24 29 32 33 31 25 20 16 23 Précipitations (mm) 67 49 38 30 19 6 1 8 33 41 48 71 411 Nombre de jours avec pluie 6 4 4 3 2 1 0 1 3 3 4 6 35 Record de froid (°C) -1 0 1 3 6 9 10 11 11 7 1 -1 -1 Record de chaleur (°C) 25 29 33 40 40 43 48 47 44 40 32 27 48 Source : (fr) Statistiques climatiques de Tunis (Météo France)Géographie administrative

La métropole de Tunis, dont la superficie a beaucoup augmenté au cours de la seconde moitié du XXe siècle, s’étend maintenant sur plusieurs gouvernorats : le gouvernorat de Tunis accueille une minorité de la population de l’agglomération tandis que la banlieue s’étend sur les gouvernorats de Ben Arous, de l’Ariana et de La Manouba.

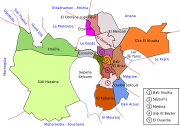

La municipalité de Tunis est divisée en 15 arrondissements municipaux[9] : Bab El Bhar, Bab Souika, Cité El Khadra, Djebel Jelloud, El Kabaria, El Menzah, El Ouardia, Ettahrir, Ezzouhour, Hraïria, Médina, El Omrane, El Omrane supérieur, Séjoumi, Sidi El Béchir et Sidi Hassine.

Histoire

Article détaillé : Histoire de Tunis.Antiquité

L’existence de la localité est attestée dès le début du IVe siècle av. J.-C.[10],[3]. Perchée sur sa colline, Tunis est un excellent observatoire d’où les Libyens peuvent suivre aisément les manifestations extérieures de la vie de Carthage (allées et venues des navires ou des caravanes vers l’intérieur du pays). Tunis est l’une des premières cités libyennes à passer sous la domination carthaginoise étant donné son voisinage avec la grande cité et sa position stratégique. Plus d’une fois, dans les siècles qui suivent, il est fait mention de Tunes dans l’histoire militaire de Carthage. Ainsi, durant l’expédition d’Agathocle de Syracuse, qui débarque en 310 av. J.-C. au cap Bon, Tunis change de main à plusieurs reprises. Par ailleurs, son rôle durant la guerre des Mercenaires laisse penser qu’elle est alors « un des principaux centres de la race aborigène[10] ». Selon toute vraisemblance, le gros de sa population est alors constitué de paysans, de pêcheurs et d’artisans. Toutefois, en regard de la Carthage punique, l’antique Tunes reste d’une taille très modeste.

Détruite selon Strabon[11] par les Romains pendant la Troisième Guerre punique, elle aurait été reconstruite avant Carthage. Elle ne fait toutefois l’objet que de rares témoignages dont la Table de Peutinger qui mentionne Thuni[11]. Dans le système de voies de la province d’Afrique, Tunes n’a que le titre de mutatio (relais de poste)[11]. La ville latinisée est progressivement christianisée et devient le siège d’un évêché. Toutefois, Tunes reste sans doute une modeste bourgade tant que Carthage existe[3].

Conquête arabe

La région est conquise par les troupes arabes menées par le général ghassanide Hassan Ibn Numan au VIIe siècle. En effet, la cité est pourvue d’une position privilégiée au fond du golfe et au carrefour des flux commerciaux avec l’Europe et son arrière-pays. Très tôt, Tunis joue le rôle militaire pour lesquelles les Arabes l’ont choisi car elle est désormais la seule cité importante dans les parages du détroit de Sicile. Dès les premières années du VIIIe siècle, le chef-lieu de district qu’est alors Tunis se voit renforcer dans son rôle militaire : devenue la base navale des Arabes en Méditerranée occidentale, elle prend une importance militaire considérable[3]. Sous le règne des Aghlabides, les Tunisois se révoltent à maintes reprises[3] mais Tunis profite de l’embellie économique et devient rapidement la deuxième cité du royaume. Devenue la capitale du pays à la fin du règne d’Ibrahim II (902), elle le demeure jusqu’en 909[12], date à laquelle des Berbères chiites prennent l’Ifriqiya et fondent la dynastie des Fatimides, puis redevient chef-lieu de district. Son rôle d’opposition au pouvoir en place s’intensifie, dès septembre 945, lorsque des insurgés kharidjistes occupent Tunis et la livrent au pillage[13],[3]. Avec l’avènement de la dynastie des Zirides, Tunis gagne en importance mais la population sunnite supporte de plus en plus mal le règne chiite et perpétue des massacres contre cette communauté[13]. C’est pourquoi, en 1048, le Ziride Al-Muizz ben Badis rejette l’obédience fatimide et rétablit dans toute l’Ifriqiya le rite sunnite. Cette décision provoque la colère du calife chiite Al-Mustansir Billah. Pour punir les Zirides, il lâche sur l’Ifriqiya des tribus arabes dont les Hilaliens. Une grande partie de l’Ifriqiya est mise à feu et à sang, la capitale ziride Kairouan est détruite en 1057 et seules quelques villes côtières dont Tunis et Mahdia échappent à la destruction. Néanmoins, exposée aux exactions des tribus hostiles qui campent aux environs de la ville, la population de Tunis, qui ne reconnaît plus l’autorité des Zirides repliés à Mahdia, prête allégeance au prince hammadide El Nacer ibn Alennas, basé à Bougie, en 1059. Le gouverneur nommé par ce dernier, ayant rétabli l’ordre dans le pays, ne tarde pas à s’affranchir des Hammadides et fonde la dynastie des Khourassanides avec Tunis pour capitale. Le petit royaume indépendant renoue alors avec le commerce extérieur et retrouve la paix et la prospérité.

Capitale nouvelle

En 1159, l’Almohade Abd al-Mumin s’empare de Tunis, destitue le dernier souverain khourassanide et installe à sa place un gouvernement en charge de l’administration de toute l’Ifriqiya qui siège dans la kasbah construite pour l’occasion[3]. La conquête almohade ouvre une nouvelle période dans l’histoire de Tunis. La ville, qui jouait jusque-là un rôle de second plan derrière Kairouan et Mahdia, se trouve promue au rang de capitale de province. En 1228, le gouverneur Abû Zakariyâ Yahyâ s’empare du pouvoir et, un an plus tard, s’affranchit du pouvoir almohade, prend le titre d’émir et fonde la dynastie des Hafsides. Avec l’avènement de cette dynastie, la cité devient la capitale d’un royaume s’étendant progressivement vers Tripoli et Fès. À la ville primitive s’ajoutent au nord et au sud d’importants faubourgs enserrés par une deuxième enceinte entourant la médina, la kasbah et ces nouveaux faubourgs[3]. En 1270, Tunis se retrouve prise dans la huitième croisade : Louis IX de France, espérant convertir le souverain hafside au christianisme et le dresser contre le sultan d’Égypte, s’empare facilement de Carthage mais son armée est rapidement victime d’une épidémie de dysenterie. Louis IX lui-même en meurt le 25 août 1270 devant les remparts de la capitale. Dans le même temps, chassés par la reconquête espagnole, les premiers Andalous musulmans et juifs arrivent à Tunis et vont participer activement à la prospérité économique et à l’essor de la vie intellectuelle dans la capitale hafside[3].

Cible de rivalités

Au cours du XVIe siècle, la Tunisie est l’un des principaux théâtres où s’affronte la monarchie espagnole et l’Empire ottoman[3]. Les troupes ottomanes, sous la conduite de Khayr ad-Din Barberousse, se présentent devant Bab El Jazira le 18 août 1534[14] et livrent la ville au pillage. Charles Quint, appelé à la rescousse par les dirigeants européens menacés par l’avancée ottomane en Méditerranée, prend la ville le 6 août 1535 et rétablit le souverain hafside. Face aux difficultés rencontrées par ce dernier, l’Ottoman Uludj Ali, à la tête d’une armée de janissaires et de Kabyles reprend Tunis en 1569. Toutefois, suite à la bataille de Lépante en 1571, les Espagnols parviennent à reprendre la ville et rétablissent le souverain hafside. Après les derniers combats, la ville tombe finalement aux mains des Ottomans en août 1574. Devenu une province ottomane gouvernée par un pacha nommé par le sultan ottoman basé à Istanbul, le pays accède rapidement à une certaine autonomie (1591). Sous le règne des deys puis des beys mouradites, la capitale prend un nouvel essor : sa population grandit grâce à de multiples apports ethniques, dont les Maures chassés d’Espagne, et les activités économiques se diversifient. Aux industries traditionnelles et aux échanges avec les pays lointains s’ajoute la course qui connaît alors son âge d’or. Les profits assurés par le rachat des esclaves chrétiens permettent également aux souverains d’élever des constructions fastueuses qui renouvellent la parure monumentale héritée du Moyen Âge[3].

Au début du XVIIIe siècle, la Tunisie entre dans une nouvelle période de son histoire avec l’avènement de la dynastie des Husseinites. Dans ce cadre, de multiples initiatives émanant des princes se succédant au pouvoir ou de hauts dignitaires apportent de nombreuses retouches urbaines qui renouvellent et enrichissent la parure monumentale de la ville. Durant cette période, la ville prospère à nouveau comme centre de commerce mais aussi de piraterie jusqu’au XIXe siècle, période durant laquelle sa population est évaluée, selon les différentes sources, sur une échelle allant de 90 000 à 110 000 habitants[15]. Profitant des dissensions internes à la dynastie, les Algériens s’emparent de Tunis en 1756 et placent le pays sous tutelle. Au début du XIXe siècle, Hammouda Pacha doit faire face aux bombardements de la flotte vénitienne mais réussit à se défaire de la tutelle algérienne et dissout la milice des janissaires après une révolte en 1811[16]. Sous le règne de Hussein II Bey, les victoires navales des Anglais (1826) et des Français (1827) mettent fin à la course, privant le pays des revenus en découlant[17].

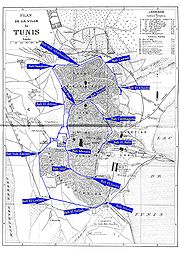

Pendant le demi-siècle qui va de la conquête de l’Algérie au traité du Bardo, des colonies européennes, de plus en plus nombreuses chaque année, viennent grossir la population tunisoise. En conséquence, l’organisation spatiale de la ville est remise en cause par les premières démolitions des remparts, à partir de 1860, et l’ouverture des portes dès 1870. La cité s’étend dès lors hors de ses murs, entre la médina et les rives du lac, pour accueillir les nouvelles populations et reçoit les premiers équipements modernes en matière d’adduction d’eau (1860), d’éclairage au gaz (1872), de voirie, de l’enlèvement des ordures ménagères (1873) ainsi que de communications avec la proche banlieue et l’arrière-pays[18]. En marge de l’artisanat et du commerce traditionnels qui déclinent, les nouveaux venus développent les échanges avec l’Europe, introduisent les premières industries modernes et acclimatent ainsi sur les marges de la cité arabe de nouvelles formes de vie urbaine.

Développement sous le protectorat

L’année 1881, qui est celle de l’instauration du protectorat français, marque un tournant dans l’histoire de Tunis. La ville entre dans une ère de mutations rapides qui la transforment profondément en deux ou trois décennies. Restée pendant des siècles contenue derrière ses fortifications, la ville s’étend donc rapidement : elle se dédouble en une ville ancienne peuplée par la population arabe et une ville nouvelle peuplée par les nouveaux arrivants et différente de par sa structure avec la ville arabe. Tunis fait également l’objet d’importants travaux qui la dotent d’adductions d’eau, de gaz naturel et d’électricité, de transports publics et d’équipements sociaux. À l’économie traditionnelle s’ajoute une économie capitaliste de type colonial.

La Première Guerre mondiale marque un temps d’arrêt dans l’histoire de Tunis. Après la guerre, la cité connaît de nouvelles transformations : la ville moderne gagne en importance et étend son réseau de rues quadrillées dans toutes les directions possibles. De plus, un ensemble de cités satellites font leur apparition et repoussent encore les limites de l’aire urbaine tunisoise. Au niveau économique, les activités se développent et se diversifient : les industries modernes voient leurs opérations commerciales prendre de l’ampleur alors que l’industrie traditionnelle poursuit son déclin[19]. Au cours de la période qui s’ouvre avec la Seconde Guerre mondiale[20], Tunis connaît un ensemble de mutations qui lui donnent un nouveau visage. C’est dans ce contexte qu’apparaît une ceinture de « faubourgs spontanés » (appelés « gourbivilles ») qui entourent rapidement la capitale. Après la guerre, l’industrialisation de la capitale s’accélère mais ne permet pas de subvenir aux besoins d’une population en pleine croissance. Du même coup, les contrastes au sein de la ville s’accentuent.

Agglomération en expansion

Lors de l’indépendance du pays en 1956, Tunis est confirmée dans son rôle de capitale, la constitution du 1er juin 1959 disposant que la Chambre des députés et la présidence de la république doivent avoir leurs sièges à Tunis ou sa banlieue. Dans un laps de temps très court, les changements se succèdent et transforment la ville coloniale. Les Européens qui voient leurs conditions de vie bouleversées se résolvent progressivement au départ. Au fur et à mesure, les Tunisiens les remplacent et la population de l’agglomération continue de croître. L’opposition entre la ville arabe et la ville européenne s’atténue progressivement avec l’arabisation de la population.

Sous la pression démographique, la ville s’étend encore avec la création de nouveaux quartiers qui englobent peu à peu les banlieues les plus proches. Les équipements hérités du protectorat sont progressivement renouvelés et modernisés et de nouvelles constructions enrichissent le paysage urbain. Dans le même temps, une politique active d’industrialisation développe l’économie municipale. Le 12 juin 1979, Tunis devient le siège de la Ligue arabe après la signature par l’Égypte des accords de Camp David avec Israël. Elle le restera jusqu’au 31 octobre 1990.

Architecture et urbanisme

Paysage urbain

Statue d’Ibn Khaldoun sur la place de l’Indépendance

La médina, bâtie sur une colline aux pentes douces descendant vers le lac de Tunis, est le cœur historique de la cité et abrite de nombreux monuments dont des palais, tels le Dar Ben Abdallah et le Dar Hussein, le mausolée beylical de Tourbet El Bey ou encore de nombreuses mosquées dont la grande mosquée Zitouna. Autrefois enserrée dans ses fortifications aujourd’hui en grande partie disparues, elle est encadrée par les deux faubourgs populaires de Bab Souika au nord et Bab El Jazira au sud. Situé à proximité immédiate de Bab Souika, le quartier populaire d’Halfaouine est connu pour avoir fait l’objet de l’attention internationale grâce à la diffusion du film Halfaouine, l'enfant des terrasses.

Mais c’est à l’est de ce noyau d’origine, d’abord avec la construction du consulat de France, que la ville moderne se constitue progressivement, avec l’instauration du protectorat français à la fin du XIXe siècle, sur les terrains laissés libres entre la médina et le lac car servant de réceptacle aux eaux usées de la cité du Moyen Âge. L'axe structurant de cette partie de la ville est constitué par les avenues de France et Habib Bourguiba, conçues comme les équivalents tunisois de la rue de Rivoli et des Champs-Elysées parisiens avec leurs cafés, grands hôtels, magasins et lieux culturels. De part et d’autre de cet axe arborisé, au nord comme au sud, la métropole s’est étendue en constituant divers quartiers aux visages variés, le nord accueillant plutôt des quartiers résidentiels et d’affaires alors que le sud accueille des quartiers industriels et plus pauvres.

Au nord de l’avenue Bourguiba se trouve le quartier de La Fayette qui abrite encore la Grande synagogue de Tunis et le jardin Habib Thameur aménagé à l’emplacement de l’ancien cimetière juif situé hors les murs. Au sud-est, le quartier de La Petite Sicile est limitrophe de l’ancienne zone portuaire et doit son nom à son peuplement originel d’ouvriers originaires d’Italie. Il fait désormais l’objet d’un projet de réaménagement prévoyant notamment la construction de deux tours jumelles. Au nord de celui-ci, la longue avenue Mohamed V qui débouche sur la place du 7 novembre traverse le quartier des grandes banques où l’on trouve les hôtels du Lac et Abou Nawas ainsi que le siège du parti au pouvoir. Elle aboutit au quartier résidentiel du Belvédère articulé autour de la place Pasteur. C’est ici que s’ouvre le parc du Belvédère — le plus grand de la ville — et son zoo ainsi que l’Institut Pasteur fondé par Adrien Loir en 1893. En poursuivant vers le nord apparaît le quartier huppé de Mutuelleville qui abrite le Lycée français Pierre-Mendès-France, l’hôtel Sheraton et quelques ambassades.

Encore plus au nord du parc du Belvédère, derrière le boulevard du 7 novembre transformé en voie rapide, débutent les quartiers d’El Menzah et d’El Manar qui atteignent désormais les crêtes des collines dominant le nord de l’agglomération. Ils abritent une série de quartiers résidentiels et commerciaux branchés et composés de lotissements identifiés par des numéros. À l’ouest du parc s’étend le quartier d’El Omrane qui accueille l’un des principaux cimetières musulmans de la capitale ainsi que les entrepôts des transports publics. En direction de l’est et de l’aéroport se situent les quartiers du Borgel, donnant son nom aux actuels cimetières juif et chrétien de la capitale, de la cité Jardins et de Montplaisir. Au delà, à plusieurs kilomètres au nord-est, sur la route de La Marsa, est apparu le nouveau pôle des Berges du Lac à proximité immédiate des pistes de l’aéroport. Aménagé sur des terres gagnées sur la rive nord du lac, il abrite en majorité des bureaux d’entreprises tunisiennes ou étrangères, des ambassades ainsi que des boutiques de luxe. Au sud-ouest de la médina, sur la crête des collines traversant l’isthme de Tunis, se trouve le quartier de Montfleury puis, sur les contreforts descendant vers la sebkha Séjoumi, le quartier pauvre de Mellassine. Au nord-ouest de ce dernier, au nord de la RN3 menant vers les villes de l’ouest du pays, se trouve la cité Ezzouhour (anciennement El Kharrouba en référence à un arbre du même nom) qui s’étend sur plus de trois kilomètres et se divise en cinq sections. Elle reste encore parsemée de surfaces agricoles et maraîchères dont ne restent toutefois que de petites parcelles cultivées pour alimenter les souks de la région.

Le sud de Tunis est quant à lui constitué de quartiers plus défavorisés, notamment en raison de la forte implantation industrielle dans cette partie de la métropole. Parmi eux figurent Djebel Jelloud, situé à la limite sud-est de Tunis, qui concentre l’industrie lourde (cimenterie, usine de traitement des phosphates, etc.) et la banlieue populaire de La Cagna. Ras Tabia est quant à lui connu pour abriter une importante caserne de l’armée tunisienne. Le principal cimetière de Tunis, le cimetière du Djellaz, domine cette partie de l’agglomération, accroché sur les pentes d’un escarpement rocheux.

Médina

Article détaillé : Médina de Tunis.Avec une superficie de 270 hectares (plus 29 hectares pour le quartier de la kasbah)[21] et plus de 100 000 habitants, la médina représente le dixième de la population tunisoise et le sixième de la surface urbanisée de l’agglomération. L’urbanisme de la médina de Tunis a la particularité de ne pas obéir à des tracés géométriques ni à des compositions formelles (quadrillage, alignements, etc.). L’organisation complexe du tissu urbain a alimenté toute une littérature coloniale où la médina dangereuse, anarchique et chaotique semblait le territoire du guet-apens. Pourtant, des études entamées dans les années 1930 avec l’arrivée des premiers ethnologues a permis de démontrer que l’articulation des espaces de la médina n’est pas aléatoire : les maisons s’articulent de manière socioculturelle, codifiée selon les types complexes des rapports humains. Le domaine bâti est caractérisé en général par l’accolement de grandes parcelles (600 m2 environ) et la mitoyenneté.

Architectures domestiques (palais et maisons bourgeoises), officielles et civiles (bibliothèques et administrations), religieuses (mosquées, tourbas et zaouïas) et de services (commerces et fondouks) présentent une grande porosité malgré un zonage clair entre les commerces et l’habitation. La notion d’espace public est donc ambiguë dans le cas de la médina où les rues sont considérées comme le prolongement des maisons et soumises aux balises sociales. La notion de propriété individuelle est faible et les étalages des souks débordent souvent sur la voie publique. Cette idée est renforcée par la superficie d’une boutique (environ 3 m2) et des chambres à coucher (10 m2 environ). Aujourd’hui, chaque quartier conserve sa culture et les rivalités peuvent être fortes.

Ainsi, le faubourg nord supporte le club de football de l’Espérance sportive de Tunis alors que, à l’autre extrémité, c’est le quartier du grand club rival du Club africain. La médina connaît aussi une sectorisation sociale : le quartier du Tourbet El Bey et le quartier de la kasbah sont les deux quartiers aristocratiques, avec une population de juges et de politiciens, tandis que la rue du Pacha est celui des militaires et des bourgeois (commerçants et notables).

Fondée en 698[21] autour du noyau initial de la mosquée Zitouna, elle développe son tissu urbain tout au long du Moyen Âge[22], vers le nord et vers le sud, se divisant ainsi en une médina principale et en deux faubourgs au nord (Bab Souika) et au sud (Bab El Jazira). Devenue capitale d’un puissant royaume à l’époque hafside, foyer religieux et intellectuel et grand centre économique ouvert sur le Proche-Orient, le Maghreb, l’Afrique et l’Europe, elle se dote de nombreux monuments où se mêlent les styles de l’Ifriqiya aux influences andalouses et orientales mais qui empruntent également certaines de leurs colonnes ou leurs chapiteaux aux monuments romains ou byzantins, l’architecture arabe n’étant caractérisé que par l’emploi de l’arc brisé et légèrement outrepassé.

Ce patrimoine architectural est également omniprésent dans les maisons de particuliers et les petits palais des personnalités officielles aussi bien que dans le palais du souverain à la kasbah[23].

Toutefois, rares sont les palais et demeures qui remontent au Moyen Âge, contrairement aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui ont légué des maisons prestigieuses telles que le Dar Othman (début du XVIIe siècle), le Dar Ben Abdallah (XVIIIe siècle), le Dar Hussein, le Dar Chérif ainsi que d’autres maisons plus ou moins vastes et richement décorées dont l’inventaire des années 1970 n’en compte pas moins d’une centaine[24]. On dénombre également plusieurs palais élevés par les beys ou des membres de leur entourage dans la banlieue de Tunis et ce depuis le XIIIe siècle. Les principaux palais des beys sont ceux de La Marsa, du Bardo et de Ksar Saïd. Si l’on ajoute les mosquées et oratoires (environ 200), les médersas (El Bachia, Slimania, El Achouria, Bir El Ahjar, El Nakhla, etc.), les zaouïas (Sidi Mahrez, Sidi Brahim Riahi, Sidi Ali Azouz, Sidi Abdel Kader, etc.), les kouttabs, les tourbas (Tourbet El Fellari, Tourbet Aziza Othmana et Tourbet El Bey) et les portes, le nombre des monuments de Tunis approche les 600[24] dont 98 ont été classés depuis 1912[21]. Car, au contraire d’Alger, Palerme ou Naples, son cœur historique n’a en effet jamais souffert de grandes catastrophes naturelles ou d’interventions urbanistiques radicales. Les principaux outrages qu’a subi la médina remontent à l’époque suivant l’indépendance du pays avec la destruction de l’enceinte et la précarisation de l’habitat. C’est la raison pour laquelle la médina est inscrite en 1979 au patrimoine mondial de l’Unesco. Au début du XXIe siècle, la médina est ainsi l’un des ensembles urbains traditionnels les mieux préservés du monde arabe[25].

Par ailleurs, le long des boulevards crées sur l’emplacement des anciens remparts, l’apport architectural de la période 1850–1950 se fait sentir dans les bâtiments officiels, la médina accueillant neuf ministères et le siège de la municipalité de Tunis.

Souks

Les souks constituent un véritable réseau de ruelles couvertes et bordées de boutiques de commerçants et d’artisans groupées par spécialités[26]. Les métiers « propres » sont situés près de la mosquée Zitouna car ils ne suscitent aucune nuisance par l’odeur, le bruit ou l’usage de l’eau. Les marchands d’étoffes, les parfumeurs, les marchands de fruits secs, les libraires et les marchands de laine sont concernés au contraire des tanneurs, poissonniers, potiers et forgerons qui sont relégués à la périphérie[27]. Il existe ainsi une hiérarchie codifiée des métiers : le commerce des chéchias, celui des parfums, le tissage de la soie, la sellerie, la confection des vêtements, la fabrication des babouches, le tissage, la poterie et enfin les forgerons et les teinturiers.

Au nord de la mosquée Zitouna, qu’il longe en partie, s’ouvre le souk El Attarine (parfums) construit au début du XVIIIe siècle. Il surprend par ses échoppes regorgeant de fioles contenant une grande diversité d’essences et de parfums. À partir de ce souk, une rue mène vers le souk Ech-Chaouachya (chéchias) dont la corporation, celles des chaouachis, est l’une des plus anciennes du pays. Ce sont en général des descendants d’émigrés andalous chassés d’Espagne. Sur le souk El Attarine s’ouvrent deux autres souks : le premier, qui longe la façade occidentale de la mosquée Zitouna, est le souk El Kmach (étoffes) et le second, le souk El Birka, datant du XVIIe siècle, abrite les brodeurs mais surtout les bijoutiers. C’est pourquoi, il s’agit du seul souk dont les portes sont encore fermées et gardées pendant la nuit. En son milieu, on remarque une place carrée où se trouvait l’ancien marché aux esclaves jusqu’au milieu du XIXe siècle[26].

Le souk El Birka débouche sur le souk El Leffa, où l’on vend toutes sortes de tapis, de couvertures et autres tissages, et se prolonge par le souk Es Sarragine (selliers), édifié au début du XVIIIe siècle, qui est spécialisé en maroquinerie. À la périphérie, on trouve les souks Et Trouk, El Blat, El Blaghgia, El Kébabgia, En Nhas (cuivre), Es Sabbaghine (teinturiers) et El Grana où l’on vend des vêtements et des couvertures et qui était occupé par les Juifs livournais.

Remparts et portes

Dès les premiers temps de sa fondation, Tunis est considérée comme une importante base militaire. Le géographe El Yacoubi affirme qu’au début du IXe siècle « Tunis était entourée d’un mur de briques et d’argile sauf du côté de la mer où il était de pierre »[28]. Souvent endommagée voire totalement détruite au cours du Moyen Âge, l’enceinte conserva toujours son tracé d’origine. Elle était parsemée de différentes portes.

Bab El Jazira, sans doute la plus ancienne porte de la muraille méridionale[29], ouvrait sur les routes du sud et de Kairouan. Bab Carthagena donnait accès à Carthage d’où étaient ramenés les matériaux de construction nécessaires à la ville. Bab Souika (d’abord appelée Bab El Saqqayin) avait le rôle stratégique de garder les routes vers Bizerte, Béja et Le Kef. Bab Menara (d’abord appelée Bab El Artha) ouvrait la médina vers le faubourg d’El Haoua. Quant à Bab El Bhar, elle permettait l’accès aux quelques fondouks où vivaient les marchands chrétiens de Tunis.

Au début du règne des Hafsides, deux nouvelles portes sont percées au XIIIe siècle : Bab Bnet et Bab Jedid. Avec le développement de la capitale, deux faubourgs émergent à l’extérieur des remparts : Bab El Jazira (au sud) et Bab Souika (au nord). C’est pourquoi, le souverain hafside Abû Darba Muhammad al-Mustansir al-Lihyânî ordonne, au début du XIVe siècle, la construction d’une seconde enceinte englobant la médina et ses deux faubourgs extérieurs[30]. Elle est dotée de six portes : Bab El Khadra, Bab Saadoun, Bab El Allouj (d’abord appelée Bab Er-Rehiba), Bab Khalid ou Bab Sidi Abdallah Chérif, Bab El Fellah et Bab Alioua. À l’époque ottomane, quatre nouvelles portes sont ouvertes : Bab Laassal, Bab Sidi Abdesselam, Bab El Gorjani et Bab Sidi Kacem.

La ville de Tunis conserve certaines portes — Bab Saadoun, Bab El Khadra, Bab El Bhar, Bab Jedid et Bab Sidi Kacem — qui ouvraient l’ancien mur qui a disparu en grande partie.

Édifices religieux

Comme dans le reste de la Tunisie, une très large majorité de la population tunisoise (aux environs de 98 %) est de confession musulmane sunnite. La capitale abrite donc un très grand nombre de mosquées de différents styles architecturaux, signes de leurs époques de construction respectives. La principale et la plus ancienne d’entre elles, la mosquée Zitouna, bâtie en 732 au cœur de la médina puis entièrement rebâtie en 864[31], est un prestigieux lieu de culte et, pendant longtemps, un important lieu de culture et de savoir en abritant les locaux de l’Université Zitouna jusqu’à l’indépendance de la Tunisie. Il accueille encore les cérémonies marquant les principales dates du calendrier musulman auxquelles assiste régulièrement le président de la République.

La médina regroupe la plupart des grandes mosquées de la capitale qui sont toutes construites avant l’avènement du protectorat français :

- la mosquée de la kasbah, fondée en 1230 et pratiquant le rite hanéfite depuis 1584, se distingue surtout par la coupole en stalactites précédant le mihrab ainsi que par son minaret qui rappelle celui de la Koutoubia de Marrakech et qui est le plus haut de la ville[31] ;

- la mosquée El Ksar, également de rite hanéfite, située en face du Dar Hussein (Bab Menara), aurait été édifiée au XIIe siècle[31] ;

- la mosquée Hammouda-Pacha, construite en 1655, est la deuxième mosquée de rite hanéfite construite à Tunis[31] ;

- la mosquée Youssef Dey fonctionne d’abord comme oratoire avant de devenir une véritable mosquée en 1631[31]. Un décret beylical de 1926 fait de cette mosquée une annexe de l’Université Zitouna où l’enseignement est dispensé jusqu’à son transfert dans de nouveaux locaux à l’aube de l’indépendance ;

- la mosquée Sidi Mahrez est la plus grande mosquée hanéfite du pays. Construite en 1692, elle est d’inspiration ottomane et rappelle la mosquée Süleymaniye ;

- la mosquée Saheb Ettabaâ, bâtie entre 1808 et 1814 est la dernière mosquée construite à Tunis par les Husseinites avant l’occupation française[31].

La présence d’églises à Tunis témoigne de la présence française pendant un demi-siècle mais aussi des échanges de Tunis avec le reste du bassin méditerranéen. Tunis est par ailleurs le siège du diocèse de Tunis dont l’évêque siège dans la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul, édifiée en 1897 sur l’emplacement de l’ancien cimetière chrétien de Saint-Antoine[31]. À celle-ci s’ajoutent un réseau d’édifices catholiques, dont l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, mais aussi protestants avec l’église réformée et l’église anglicane Saint-Georges[32]. La petite communauté orthodoxe est quant à elle regroupée autour de l’église grecque orthodoxe (1862), gérée par l’ambassade de Grèce, et de l’église russe orthodoxe (1957) qui témoigne de la présence en Tunisie d’une petite colonie de réfugiés russes blancs[31].

Le judaïsme bénéficie quant à lui d’une très longue tradition de présence dans la ville malgré l’émigration d’une grande partie de la communauté après l’indépendance. Parmi les sept lieux de culte juifs qui subsistent encore[33], la Grande synagogue de Tunis, édifiée à la fin de la première moitié du XXe siècle en remplacement de l’ancienne Grande synagogue démolie dans le cadre des travaux de réaménagement du quartier juif de la Hara, est le principal d’entre eux.

Espaces verts

Tunis compte quelques grands parcs dont les premiers sont aménagés à la fin du XIXe siècle par les autorités du protectorat français.

Le plus grand d’entre eux, le parc du Belvédère, constitué dès 1892 sur un site choisi à l’époque pour sa position excentrée par rapport à la ville et sa vue sur Tunis et son lac, est le plus ancien parc public du pays[34]. Il est réalisé dans le style paysager qui se pratique alors en métropole, constituant un très vaste espace de plus d’une centaine d’hectares traversé de routes que l’on peut parcourir à pied ou en voiture. Il abrite par ailleurs le zoo de Tunis, qui présente la faune africaine, et le Musée d’art moderne.

Le jardin Habib Thameur, jardin français situé dans le quartier du Passage, se caractérise par un tracé régulier et comprend une pièce d’eau centrale ainsi que des parterres et des massifs floraux. Le jardin du Gorjani, jardin anglais situé au sud-ouest de la ville, présente un tracé irrégulier très probablement lié la topographie escarpée du terrain. Il comprend un bassin central et des allées courbes. Tous deux sont réalisés dans l’année qui suit l’indépendance en lieu et place d’anciens cimetières désaffectés[35], notamment le cimetière israélite de Tunis qui est déplacé au Borgel.

Banlieue

Depuis la Seconde Guerre mondiale, une progression rapide mais inégale de la banlieue s’effectue selon les secteurs géographiques concernés. La banlieue prend ainsi une part de plus en plus importante dans la population de l’agglomération tunisoise. Représentant 27 % du total des habitants en 1956, elle passe à 37 % en 1975 puis à près de 50 % de ce total en 2006 :

Municipalité Population (2004) Municipalité Population (2004) Ettadhamen-Mnihla 118 487 La Goulette 28 407 Ariana 97 687 La Manouba 26 666 La Soukra 89 151 Mornag 26 406 El Mourouj 81 986 Djedeida 24 746 La Marsa 77 890 Den Den 24 732 Douar Hicher 75 844 Tebourba 24 175 Ben Arous 74 932 Mégrine 24 031 Mohamedia-Fouchana 74 620 Kalâat el-Andalous 15 313 Le Bardo 70 244 Mornaguia 13 382 Le Kram 58 152 Sidi Thabet 8 909 Raoued 53 911 Sidi Bou Saïd 4 793 Oued Ellil 47 614 El Batan 5 761 Radès 44 857 Borj El Amri 5 556 Hammam Lif 38 401 Total 1 265 060 Carthage 28 407 Sources : Institut national de la statistique[1] Au nord-ouest, dans le prolongement du Bardo, centre politique du pays après l’indépendance et quartier des ministères et de l’Assemblée nationale, le bâti progresse par des occupations puis des constructions illégales ou par la construction d’habitats collectifs bon marché (Ksar Saïd, Den Den, La Manouba, etc.)[36]. Au nord, le Belvédère, El Menzah et l’Ariana se structurent par des lotissements pavillonnaires de part et d’autre des nouvelles voies de communication reliant le centre-ville à l’aéroport. Ici vivent les classes moyennes et se sont implantées de nombreux équipements universitaires et organismes de recherche étatiques. Le sud de l’agglomération souffre encore de ses activités industrielles, minières et portuaires. À Ben Arous se multiplient toutefois les lotissements résidentiels ou les occupations illégales de terrains le long des axes routiers[36].

Cet espace urbain dilué génère toute une série de problèmes qui acquièrent dans le contexte tunisois une gravité particulière : exiguïté des terres agricoles, autosuffisance alimentaire non assurée, aridité et pénurie d’eau à terme, pauvreté et précarité des couches urbaines populaires potentiellement sensibles aux discours protestataires, etc[36].

Démographie

Année Municipalité Agglomération 1891 114 121 1901 146 276 1911 162 479 1921 171 676 192 994 1926 185 996 210 240 1931 202 405 235 230 1936 219 578 258 113 1946 364 593 449 820 1956 410 000 561 117 1966 468 997 679 603 1975 550 404 873 515 Sources : Paul Sebag, Tunis. Histoire d'une ville, éd. L’Harmattan, 1998 Dans les années qui suivent l’indépendance, la population de l’agglomération continue de s’accroître : l’accroissement est de 21,1 % de 1956 à 1966 puis de 28,5 % de 1966 à 1975 (55,6 % entre 1956 et 1975)[37]. Cette croissance régulière des effectifs s’accompagne de mutations qui modifient d’une façon radicale le peuplement de la capitale. La décolonisation s’est traduite par l’exode de toutes les minorités confessionnelles dont les effectifs s’amenuisent d’année en année. Mais les vides créés par leur départ sont surabondamment comblés par des Tunisiens qui affluent de l’arrière-pays.

Au début du XXIe siècle, la métropole de Tunis dépasse les 2 000 000 d’habitants. La multiplication par quatorze de la population depuis le début du XXe siècle est d’abord le résultat de migrations extérieures. À partir de 1975, la croissance de la population se fait de façon endogène ou par transferts des villes moyennes[38] — la croissance démographique se ralentissant progressivement tout comme l’exode rural — en raison du développement économique et de l’attractivité de la capitale. C’est dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale que le taux de croissance de la population de Tunis connaît son paroxysme.

Après l’indépendance, le gouvernement tunisien met en œuvre, pour faire face à la croissance de la population du pays, un système de planning familial, ce qui permet de faire descendre le taux de croissance démographique. Entre 1994 et 2004, la population du gouvernorat de Tunis ne s’accroît plus que de 1,03 % par an. Elle représente, lors du recensement 2004, 9,9 % de l’ensemble de la population tunisienne[39]. Comme dans le reste de la Tunisie, l’alphabétisation de la région de Tunis a connu une évolution rapide au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et atteint même un niveau légèrement supérieur par rapport à la moyenne nationale : le gouvernorat de Tunis connaît le niveau d’instruction supérieure le plus élevé du pays (14,8 % des plus de 10 ans[40]) et se trouve même dépassé par le gouvernorat voisin de l’Ariana (15,3 %[40]) qui accueille de nombreuses institutions d’études dans les NTIC. Celui de Ben Arous fait un peu moins bien (12,3 %[40]) alors que celui de La Manouba (7,3 %[40]) est en dessous de la moyenne nationale. Ces différences témoignent ainsi des disparités sociales au sein de la grande banlieue tunisoise.

Culture

Musées

Logé dans un ancien palais beylical depuis la fin du XIXe siècle, le Musée national du Bardo est le plus important des musées archéologiques du Maghreb et l’un des plus riches du monde en mosaïques romaines. Ses collections se sont rapidement développées grâce aux nombreuses découvertes archéologiques faites à travers le territoire.

Le Dar Ben Abdallah, palais datant probablement du XVIIIe siècle, devient en 1964 le siège du Musée des arts et traditions populaires de la capitale. Il renferme dans ses salles d’exposition de nombreux éléments traditionnels, témoins de la vie quotidienne d’une famille de la médina.

Le Musée du mouvement national se situe dans le Dar Maâkal Az-Zaïm, demeure du nationaliste Habib Bourguiba tout au long de la période de la lutte pour l’indépendance. Après l’avènement de cette dernière, un musée y est aménagé afin de relater les péripéties de la lutte nationale entre 1938 et 1952.

Le Musée militaire national, ouvert dans la banlieue ouest de la ville le 24 juin 1989, possède une collection de 23 000 pièces dont 13 000 armes datant du XIXe siècle, une partie ayant été utilisée par les troupes tunisiennes lors de la guerre de Crimée.

Musique

Tunis abrite des institutions musicales parmi les plus prestigieuses du pays. La troupe de La Rachidia y est fondée en 1934 pour sauvegarder la musique arabe originale et valoriser particulièrement la musique tunisienne à travers de nouvelles créations inspirées des règles de la musique ifriquienne. Elle se compose de 22 membres (joueurs d’instruments et chorale)[41].

La Troupe musicale de la ville de Tunis est créée en 1954 par Salah El Mahdi. Il charge en 1955 son disciple Mohamed Saâda de diriger cette troupe qui rassemble à cette époque les meilleurs artistes de la place qui intègrent par la suite la troupe de la radio nationale[42]. Elle contribue à la promotion de plusieurs noms de la chanson tunisienne dont Oulaya.

L’Association de l’orchestre arabe de la ville de Tunis débute ses activités à la fin du mois d’avril 1982 en tant qu’atelier lié au centre culturel municipal. Il s’attache à la promotion de la musique arabe, à la formation musicale ainsi qu’à la coopération avec divers partenaires en Tunisie et à l’étranger. L’Orchestre symphonique tunisien, créé en 1969 par le ministère de la Culture, produit par ailleurs des concerts mensuels au Théâtre municipal ou dans l’un des espaces culturels de la capitale.

Arts du spectacle

La ville de Tunis constitue un pôle majeur de la vie culturelle tunisienne. Le Théâtre municipal de Tunis, dès son inauguration le 20 novembre 1902, ouvre la voie à la diffusion de la création artistique dans la cité : opéra, ballet, concerts symphoniques, art dramatique, etc. Sur la scène de ce théâtre, de nombreuses représentations sont régulièrement données par de nombreux comédiens tunisiens, arabes et internationaux[43].

Dans ce contexte, le théâtre joue un rôle d’importance. Le Théâtre national tunisien, entreprise publique à caractère culturel[44], est installée depuis 1988 au palais Khaznadar (datant du milieu du XIXe siècle et situé à Halfaouine) rebaptisé « palais du théâtre ». En 1993, il prend également possession de l’ancienne salle de cinéma Le Paris, d’une capacité de 350 places, rebaptisée Quatrième art. Elle abrite chaque saison culturelle (du 1er octobre au 30 juin) plus de 80 représentations théâtrales[44].

Le théâtre El Hamra est un espace culturel situé à la rue El Jazira. Deuxième salle de cinéma ouverte à Tunis, Al Hambra (comme elle est appelée alors) est l’une des salles les plus célèbres de la capitale pendant les années 1930 et 1940[45]. Après quinze ans de fermeture, elle est transformée en théâtre de poche en 1986 et abrite le premier centre arabo-africain de formation et de recherches théâtrales depuis mars 2001[45]. On peut citer également l’existence des troupes d’El Teatro et de l’Étoile du Nord.

D’autres arts sont également représentés dans la capitale. Le Centre national des arts de la marionnette est créé le 27 mars 1993. Sa création vient couronner les efforts de la Troupe de théâtre de la marionnette de Tunis fondée en 1976[44]. L’École nationale des arts du cirque est fondée le 1er octobre 2003 au sein du Théâtre national suite à une rencontre entre le directeur de ce dernier et le directeur général du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne (France) en 1998. L’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et l’Institut français de coopération concourt également à l’élaboration des programmes de l’école. Par ailleurs, des maisons de la culture sont disséminées à travers la ville et permettent diverses représentations artistiques.

La ville de Tunis offre par ses décors un paysage très tôt convoité par les producteurs de cinéma. En effet, le premier tournage de vues animées dans ses rues est réalisé par les opérateurs des frères Lumière en 1896[46]. Les premières projections sont organisées l’année suivante et la première salle de cinéma, l’Omnia-Pathé, ouverte en octobre 1908. Le premier ciné-club de Tunis est ouvert en 1946 et la première salle d’art et essai, Le Globe, en 1965.

En 1990, Férid Boughedir tourne dans le quartier d’Halfaouine son premier long métrage : Halfaouine, l’enfant des terrasses. Le Patient anglais (1996) et Les Derniers Jours de Pompéi (2003) sont eux tournés dans des studios tunisois.

Festivals et événements

L’agglomération organise plusieurs festivals chaque année dont le plus important est le Festival international de Carthage qui a lieu en juillet et août avec un retentissement international. Fondé en 1964, il en est à sa 42e édition. Il permet de proposer au public, dans le cadre de l’amphithéâtre de Carthage (avec une contenance de 7 500 places assises en gradins), les prestations de chanteurs, musiciens, acteurs, danseurs ainsi que la projection de films sur écran en plein air. Parmi les festivals les plus réputés, nous pouvons également citer les Journées cinématographiques de Carthage organisées tous les deux ans ainsi que les Journées théâtrales de Carthage.

De nombreuses manifestations culturelles et foires sont également organisées au sein de l’agglomération tunisoise chaque année.

Enseignement

Tunis et sa banlieue concentrent les principales universités tunisiennes : l’Université Zitouna, l’Université de Tunis, l’Université de Tunis - El Manar, l’Université du 7 Novembre à Carthage et l’Université de la Manouba. C’est pourquoi, on y compte la concentration la plus forte en nombre d’étudiants en Tunisie — 75 597[47] —, ce chiffre regroupant les étudiants des universités Zitouna, de Tunis et de Tunis - El Manar.

On y trouve aussi plusieurs établissements d’enseignement supérieur tels que l’École nationale d'ingénieurs de Tunis, l’École nationale des sciences de l’informatique, l’École supérieure des communications de Tunis, l’Institut national agronomique de Tunisie, l’Institut supérieur des études technologiques en communications de Tunis ou l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Tunis. Par ailleurs, le nombre des universités et autres instituts de formation privés augmentent à l’image des créations de l’Université libre de Tunis, de l’Université centrale privée d’administration des affaires et de technologie, de l’École supérieure privée d’ingénierie et de technologie ou de l’Institut maghrébin des sciences économiques et de technologie.

Parmi les lycées de la capitale les plus connus figurent le Lycée de la rue du Pacha (fondé en 1900), le Lycée Bab El Khadhra, le Lycée de la rue de Russie, le Lycée Bourguiba (ancien Lycée Carnot de Tunis), le Lycée Alaoui ou encore le Lycée pilote de l'Ariana. Jusqu’à l’indépendance, le Collège Sadiki (fondé en 1875) et la Khaldounia (fondée en 1896) figuraient également parmi les établissements les plus reconnus. Enfin, héritage de la présence française dans le pays, la ville conserve plusieurs établissements scolaires français dont le plus important est le Lycée Pierre-Mendès-France situé à Mutuelleville.

Bibliothèques

Tunis regroupe quelques unes des plus importantes bibliothèques de Tunisie dont la Bibliothèque nationale qui est d’abord installée en 1924 dans un bâtiment de la médina construit en 1810 par Hammouda Pacha pour servir de casernement aux troupes des janissaires puis de prison[48]. Devenu trop exigu, la bibliothèque est transférée, le 1er décembre 2005, dans son nouveau siège de 35 000 m2 situé au boulevard 9 avril 1938. Le nouvel édifice comporte une salle de lecture, une salle de conférences, des laboratoires, une galerie d’exposition, un bloc de services techniques et administratifs, un relais ouvert aux visiteurs, un restaurant, un parking et un espace vert couvrant 10 300 m2[48].

Abritée dans une ancienne demeure d’un savant de l’époque hafside, la bibliothèque de la Khaldounia est fondée en 1896 dans le cadre de la création de cette institution éducative. Après l’indépendance et suite à l’unification des programmes de l’éducation nationale, l’association cesse ses activités et la bibliothèque est rattachée à la Bibliothèque nationale qui assure depuis sa gestion[49].

Bâtie au XVIIe siècle, le Dar Ben Achour abrite la Bibliothèque de la ville de Tunis. Acquis à la fin des années 1970 par la municipalité de Tunis, la demeure est restaurée avant d’abriter dès 1983 la bibliothèque municipale[48].

Politique

Capitale

Tunis est la capitale de la Tunisie depuis 1159. En vertu des articles 43 et 24 de la constitution de 1959[50], « Tunis et sa banlieue » accueille toutes les institutions nationales :

- la présidence de la République qui siège au palais présidentiel de Carthage ;

- la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, composant le parlement, qui siègent dans l’ancien palais beylical du Bardo aux côtés du Musée national du Bardo ;

- les ministères et les organismes publics ;

- le Conseil constitutionnel ainsi que les principales institutions judiciaires.

Municipalité

Institutions

Le Conseil municipal se compose de 60 membres dont 20 assistants élus par le conseil après sa prise de fonctions[51]. Durant la législature 2005-2010, la répartition des sièges se fait de la façon suivante[52] : 48 pour le Rassemblement constitutionnel démocratique (parti au pouvoir au niveau national), 4 pour le Mouvement des démocrates socialistes, 4 pour le Parti de l’unité populaire, 3 pour l’Union démocratique unioniste et 1 pour le Parti social-libéral.

Le Conseil municipal se réunit quatre fois par an mais peut se réunir en session extraordinaire à la demande du maire. Parmi ses compétences figurent l’étude et le vote du budget municipal, du programme d’équipement municipal et des actions à entreprendre dans le cadre du plan national de développement[51]. Il donne également son avis sur tous les projets devant être réalisés par l’État, le gouvernorat ou un organisme public.

Contrairement aux autres maires de Tunisie, celui de Tunis est désigné par décret du président de la République parmi les membres du Conseil municipal[53]. Abbès Mohsen, 30e maire de Tunis, est en poste depuis 2000 où il succède à Mohamed Ali Bouleymane. Il est réélu et confirmé à son poste après les élections municipales de 2005[54].

En complément des institutions municipales, chacun des quinze arrondissements municipaux dispose d’un conseil se réunissant chaque mois en présence des élus et des représentants des administrations concernées par les questions à l’ordre du jour.

Budget

Le budget 2008 adopté par le Conseil municipal s’articule de la façon suivante : 61,61 millions de dinars pour le fonctionnement et 32,516 millions de dinars pour les investissements[55]. Il reflète l’amélioration de la situation financière de la municipalité, l’année 2007 étant une année enregistrant un excédent en ressources propres par rapport aux prévisions qui a permis le règlement des dettes de la municipalité et le renforcement de sa crédibilité à l'égard de ses fournisseurs et partenaires publics et privés.

Les recettes sont le produit des taxes sur les immeubles bâtis et les terrains non bâtis, des redevances de location des propriétés municipales, des revenus de l’exploitation de la voie publique, de la publicité, de la vente du domaine municipal et des actions que la municipalité détient dans le capital de certaines entreprises. Côté dépenses, des crédits sont prévus pour la consolidation de l’hygiène et de la propreté, de l’état de l’environnement et de l’esthétique urbaine, l’entretien de l’infrastructure, la réhabilitation et la rénovation des équipements collectifs, le renforcement de la logistique et des moyens de travail et de transport[55].

Économie

Tableau général

De par la concentration des activités de commandement politique (siège des institutions du pouvoir central, présidence, parlement, ministères et administrations centrales) et culturel (importants festivals et grands médias), Tunis est la seule métropole de rang national.

Siège social de la Banque internationale arabe de Tunisie

Son poids économique est donc très important : la ville constitue le 1er pôle économique et industriel du pays, abrite le tiers des entreprises tunisiennes — dont la quasi totalité des sièges sociaux des entreprises de plus de cinquante salariés à l’exception de la Compagnie des phosphates de Gafsa qui a fait l’objet d’une mesure de décentralisation de son siège social à Gafsa — et produit le tiers du produit intérieur brut national[56].

Les grandes faiblesses de l’économie tunisoise sont son attractivité insuffisante pour les investissements étrangers (33 % des entreprises, 26 % des investissements et 27 % des emplois), l’exclusion de plusieurs zones de la dynamique économique en raison des déséquilibres urbains, le taux de chômage des diplômés du supérieur qui est en progression de même que le taux d’analphabétisme qui demeure élevé au sein de la population la plus âgée (27 % des femmes et 12 % des hommes)[56]. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, en régression à l’échelle nationale, reste plus élevé en milieu urbain. Par ailleurs, le chômage persiste : un jeune de 18 à 24 ans sur trois est au chômage contre un actif sur six à l’échelle nationale. Dans le Grand Tunis, la proportion de jeunes au chômage est ainsi de 35 %[56].

Secteurs

La structure économique de Tunis, tout comme celle du pays, se tertiarise — la ville est la plus grande place financière du pays en abritant le siège de 65 % des entreprises financières — alors que les secteurs industriels perdent de leur importance (saturation des zones industrielles mais spécialisation des activités industrielles à haute valeur ajoutée)[56].

L’industrie y reste tout de même très représentée : Tunis accueille 85 % des établissements industriels répartis dans les quatre gouvernorats constituant son agglomération avec une évolution vers l’étalement des zones industrielles en périphérie, le long des axes de communication.

L’agriculture, quant à elle, est active dans les espaces les plus éloignés du centre sous forme de ceintures maraîchères ou d’espaces agricoles spécialisés (notamment dans la viticulture très présente autour de la ville). En effet, grâce à un relief en général plat et à l’encadrement de l’agglomération par les deux principaux fleuves de Tunisie, la Medjerda au nord et l’oued Miliane au sud, fertilisant grâce à leur forte charge alluviale[57], Tunis bénéficie de plusieurs grandes plaines fertiles encore très productives : les plaines de l’Ariana et de La Soukra (nord), la plaine de La Manouba (ouest) et la plaine de Mornag (sud). De plus, une vaste nappe phréatique facilement accessible par le forage de puits peu profonds apporte l’eau nécessaire aux différentes cultures. Les sols sont lourds et calcaires au nord mais légers et argilo-sablonneux au sud[58]. Les productions agricoles sont diversifiées, notamment en raison d’un régime de pluies réparties au cours de l’année : blé dur (La Manouba), olivier (Ariana et Mornag), vigne (Mornag), arboriculture fruitière, maraîchage et cultures légumineuses (toutes régions)[59].

Transports

Transports publics

Articles détaillés : Société des transports de Tunis et Métro léger de Tunis.La ville dispose au début du XXIe siècle d’un réseau de transport en commun relativement développé et placé sous la gestion de la Société des transports de Tunis (STT). En plus des quelques 200 lignes de bus, la première ligne du métro léger ouvre en 1985. Le réseau s’étend progressivement depuis pour atteindre les quartiers périphériques. La capitale est aussi reliée à sa banlieue nord par la ligne ferroviaire du TGM qui traverse la digue divisant le lac en deux.

Par ailleurs, un nouveau projet de transport de masse, d’un montant estimé à trois milliards de dinars, doit être aménagé dans la région du Grand Tunis entre 2009 et 2012[60]. Il s’agit du Réseau ferroviaire rapide (RFR), l’équivalent du RER parisien, qui doit transporter des dizaines de milliers de voyageurs depuis les lointaines banlieues de Tunis vers le centre en utilisant des voies ferrées existantes ou à construire[61]. Il sera décomposé en cinq lignes dont la priorité est fonction de certains critères, comme la densité de la population ou le déficit de la desserte d’une zone donnée :

- Ligne A (Tunis-Borj Cédria) de 23 kilomètres dont la modernisation et l’électrification sont en cours ;

- Ligne C (Tunis-Djebel Jelloud-Ben Arous-Bir Kassaâ-El Mourouj-El Mghira-Fouchana-Mohamedia) de 19,4 kilomètres ;

- Ligne D (Tunis-Mellassine-Le Bardo-La Manouba-Douar Hicher-Ettadhamen-Mnihla) de 19,2 kilomètres.

- Ligne E (Tunis-Ezzouhour-Sidi Hassine-Essijoumi) de 13,9 kilomètres (dont 6,3 de nouvelles voies) ;

- Ligne C+F (Tunis-Borgel-Charguia-Borj Louzir-Ariana Nord) de 10,5 kilomètres (dont 3,6 de nouvelles voies)[60].

Par ailleurs, le TGM sera intégré dans le réseau du métro léger et une nouvelle ligne construite vers Aïn Zaghouan et Bhar Lazrag (8,4 kilomètres). Une telle opération nécessitera la mise à niveau des quais de gares du TGM afin qu’ils soient adaptés aux rames du métro léger[61]. Parmi les autres projets prévus se trouvent une ligne vers la cité Ennasr (8,4 kilomètres) ainsi que l’extension de la ligne Tunis-Ettadhamen pour atteindre Mnihla (1,7 kilomètre). De son côté, la ligne sud du métro léger est étendue en novembre 2008 jusqu’à El Mourouj 6 sur un longueur de 6,8 kilomètres. La longueur totale du réseau sera à terme de l’ordre de 84 kilomètres[61].

Infrastructures

Article détaillé : Aéroport international de Tunis-Carthage.Tunis est desservie par l’aéroport international de Tunis-Carthage, situé à 8 kilomètres au nord-est du centre-ville, qui est mis en exploitation en 1940 sous le nom de Tunis-El Aouina[62]. L’aérogare actuelle est dotée d’une capacité d’accueil de cinq millions de voyageurs par an[62]. Diposant de deux pistes d’environ trois kilomètres de long chacune, il accueille 4 188 914 passagers en 2008 contre 304 918 en 2003[62].

Après l’indépendance, l’Office national des ports maritimes, qui prend en charge l’ensemble des ports du pays, modernise les infrastructures du port de Tunis durant les années 1960[63]. Toutefois, le développement très important des installations portuaires de La Goulette et Radès, bénéficiant de sites plus favorables, et le transfert progressif des activités et du trafic permettent d’envisager au début du XXIe siècle le réaménagement du port de Tunis et sa transformation en port de plaisance dans le cadre du réaménagement du quartier de La Petite Sicile.

Tunis connaît également une densité de circulation importante en raison de la croissance du parc automobile qui évolue au rythme de 7,5 % par an[64]. D’ailleurs, la capitale concentre à elle seule au moins 40 % du parc national avec la circulation de quelques 700 000 voitures par jour[64]. C’est dans ce contexte que d’importants travaux d’infrastructure routière (viaducs, échangeurs, voies express, etc.) sont mis en route dès la fin des années 1990 afin de désengorger les principaux axes de la capitale[65].

Tunis est par ailleurs le noyau d’où rayonnent les principales routes ainsi que toutes les autoroutes qui desservent les diverses régions du pays :

- Autoroute A1 : Tunis-Sfax ;

- Autoroute A3 : Tunis-Oued Zarga ;

- Autoroute A4 : Tunis-Bizerte.

Sport

Au début du XXe siècle se créent les premières sociétés sportives, notamment dans un cadre scolaire, à l’exemple de l’Association tunisienne musulmane en 1905 qui regroupe les élèves du Lycée Alaoui et du Collège Sadiki et de la Nasria, dont les activités se limitent à la gymnastique. Un concours régional de gymnastique a d’ailleurs lieu à Tunis en 1912 avec la participation de milliers de gymnastes français. Peu prisé dans un premier temps par les locaux, le football fait son apparition dans la capitale le 15 septembre 1904 avec la création de la première société de football du pays, le Football Club de Tunis, qui devient six jours plus tard le Racing Club de Tunis officialisé le 11 mai 1905. Faute de compétition officielle, on organise des rencontres entre les équipes des établissements scolaires, la première d’entre elles ayant lieu le 9 juin 1907 entre l’équipe du Lycée Alaoui et celle du Lycée Carnot (1-1).

Mais le football n’est pas la seule discipline à émerger. Ainsi, entre 1928 et 1955 se disputent neuf éditions du Grand Prix automobile de Tunis qui s’impose comme le rendez-vous incontournable du sport automobile au Maghreb où Marcel Lehoux, Achille Varzi, Tazio Nuvolari ou Rudolf Caracciola inscrivent leur nom au palmarès. Les courses sont d’abord organisées sur le tracé urbain du Bardo puis sur le circuit de Carthage avant de se terminer sur un nouveau tracé au Belvédère lors de la dernière édititon. Un Grand Prix historique de Tunis a refait son apparition depuis 2000[66],[67]. La ville organise par ailleurs à deux reprises les Jeux méditerranéens en 1967 et 2001 mais aussi le Grand Prix de la Ville de Tunis depuis 2007 et un tournoi international de tennis, le Tunis Open, qui est inscrit à l’ATP Challenger Series. Dans ce contexte, le gouvernorat de Tunis compte en 2007 24 095 licenciés dans les divers clubs de l’agglomération[68].

Club Installations Fondation Championnats

de footballChampionnats

de volley-ballChampionnats

de handballChampionnats

de basket-ballClub africain Stade olympique d’El Menzah 1920 12 7 8 1 Espérance sportive de Tunis Stade olympique d’El Menzah 1919 20 15 24 3 Stade tunisien Stade Chedly-Zouiten 1948 4 0 0 0 L’Espérance sportive de Tunis (EST), le Club africain (CA) et le Stade tunisien sont les grands clubs omnisports de la ville. Les matchs entre les deux clubs des faubourgs tunisois, l’EST et le CA, charrieraient symboliquement une opposition de classe sociale entre un club riche et bourgeois (EST) et un club pauvre et soutenu par les masses populaires (CA). Toutefois, en se penchant sur la composition des premiers bureaux directeurs ou sur la constitution des équipes, il est étonnant de constater combien la bourgeoisie et les notables sont présents dans les deux clubs[69].

Les premières véritables installations sportives sont aménagées sous le protectorat français, comme l’illustre l’aménagement de l’hippodrome de Ksar Saïd ou la construction du stade Géo-André devenu le stade Chedly-Zouiten, dans le quartier du Belvédère, qui a longtemps été le stade principal de la capitale avant d’être supplanté par le stade olympique d’El Menzah qui voit le jour au sein du complexe de la Cité olympique d’El Menzah bâtie à l’occasion des Jeux méditerranéens 1967. Celui-ci est lui-même supplanté par la Cité olympique du 7 novembre et son stade de 60 000 places bâti à Radès pour les Jeux méditerranéens 2001 pour un coût estimé à 170 millions de dinars dont près de la moitié financée par des prêts sud-coréens et espagnols alors que le stade d’athlétisme représente un investissement de 12 millions de dinars et le village olympique un investissement estimé à 50 millions de dinars[70]. En 2008, le gouvernement annonce le lancement de la construction par le groupe émirati Boukhater d’un important complexe sportif comprenant plusieurs académies sportives, un stade de 20 000 places et un centre de natation. Baptisé Tunis Sports City, il s’étendra au bord du lac de Tunis, sur la route de La Marsa[71].

Jumelages

La municipalité de Tunis a signé de nombreux accords de coopération et de jumelage avec diverses villes à travers le monde[72] :

Cologne (Allemagne) depuis le 12 juin 1964

Cologne (Allemagne) depuis le 12 juin 1964 Tachkent (Ouzbékistan) depuis le 19 avril 1978

Tachkent (Ouzbékistan) depuis le 19 avril 1978 Prague (République tchèque) depuis le 20 septembre 1978

Prague (République tchèque) depuis le 20 septembre 1978 Djeddah (Arabie saoudite) depuis le 5 novembre 1979

Djeddah (Arabie saoudite) depuis le 5 novembre 1979 Rabat (Maroc) depuis le 2 mars 1987

Rabat (Maroc) depuis le 2 mars 1987 Koweït (Koweït) depuis le 16 janvier 1988

Koweït (Koweït) depuis le 16 janvier 1988 Marseille (France) depuis le 5 juin 1989

Marseille (France) depuis le 5 juin 1989 Lisbonne (Portugal) depuis le 3 septembre 1993

Lisbonne (Portugal) depuis le 3 septembre 1993 Rio de Janeiro (Brésil) depuis le 29 novembre 1993

Rio de Janeiro (Brésil) depuis le 29 novembre 1993 Doha (Qatar) depuis le 18 juin 1994

Doha (Qatar) depuis le 18 juin 1994

Santiago (Chili) depuis le 25 septembre 1994

Santiago (Chili) depuis le 25 septembre 1994 Mascate (Oman) depuis le 26 janvier 1995

Mascate (Oman) depuis le 26 janvier 1995 Rome (Italie) depuis le 27 février 1997

Rome (Italie) depuis le 27 février 1997 Moscou (Russie) depuis le 14 septembre 1998

Moscou (Russie) depuis le 14 septembre 1998 Montréal (Canada) depuis le 22 mars 1999

Montréal (Canada) depuis le 22 mars 1999 Amman (Jordanie) depuis le 16 septembre 1999

Amman (Jordanie) depuis le 16 septembre 1999 Stockholm (Suède) depuis le 23 septembre 1999

Stockholm (Suède) depuis le 23 septembre 1999 Paris (France) depuis le 20 décembre 2004

Paris (France) depuis le 20 décembre 2004 Vienne (Autriche) depuis le 19 janvier 2008

Vienne (Autriche) depuis le 19 janvier 2008

Notes et références

- ↑ a , b et c (fr) Recensement de 2004 (Institut national de la statistique)

- ↑ Elle est constituée de la population urbaine des 4 gouvernorats formant le Grand Tunis : Tunis, Ben Arous, l’Ariana et La Manouba

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h , i , j et k (fr) Renate Fisseler-Skandrani, « Tunis. Émergence d’une capitale », Saisons tunisiennes, 2 novembre 2007

- ↑ a et b Paul Sebag, Tunis. Histoire d’une ville, éd. L’Harmattan, 1998, p. 54

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 18

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 28

- ↑ (fr) Imen Haouari, « Pluies torrentielles sur la capitale », La Presse de Tunisie, 25 septembre 2007

- ↑ (fr) Mongi Gharbi, « Trombes d’eau sur Tunis et certains gouvernorats du pays », La Presse de Tunisie, 14 octobre 2007

- ↑ (fr) Plan d’ensemble (Municipalité de Tunis)

- ↑ a et b Paul Sebag, op. cit., p. 60

- ↑ a , b et c Paul Sebag, op. cit., p. 70

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 87

- ↑ a et b Paul Sebag, op. cit., p. 88

- ↑ Mohamed Sadek Messikh, Tunis. La mémoire, éd. Du Layeur, 2000, p. 25

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 280

- ↑ Mohamed Sadek Messikh, op. cit., p. 32

- ↑ Mohamed Sadek Messikh, op. cit., p. 34

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 261

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 397

- ↑ De novembre 1942 à mai 1943, sous administration vichyste, la ville est brièvement occupée par les forces de l’Axe.

- ↑ a , b et c (fr) Fiche de présentation de la médina (Association de sauvegarde de la médina de Tunis)

- ↑ Les monuments antiques sont rares au sein de la médina. On trouve malgré tous les vestiges d’un théâtre romain englobé dans les bâtiments du Dar El Bey.

- ↑ Ibn Khaldoun écrit d’ailleurs à propos du palais des souverains de Tunis (Henri Saladin, Tunis et Kairouan, coll. Les Villes d’art célèbres, éd. Henri Laurens, Paris, 1908, p. 50) :

« Le sultan Mostancer [Abû `Abd Allah Muhammad al-Mustansir] voulant procurer aux dames de son harem la facilité de se rendre du palais au jardin de Ras Tabia qui touchait à l’enceinte de la ville, sans être exposées aux regards du public, fit élever une double muraille depuis le palais jusqu’au jardin [...] Ensuite, il fit élever dans la cour de son palais le pavillon appelé Coubba-Asarak. Cet édifice forme un portail large et élevé dont la façade tournée vers le couchant et percée d’une porte à deux vantaux en bois artistiquement travaillé et dont la grandeur est telle que la force de plusieurs hommes réunis est nécessaire pour les ouvrir et les fermer. Dans chacun des deux côtés qui touchent à celui de la façade s’ouvre une porte semblable à celle que nous venons de décrire. La porte principale est ainsi du côté de l’occident et donne sur un énorme escalier d’environ cinquante marches. Les deux portes s’ouvrent sur des allées qui se prolongent jusqu’aux murs d’enceinte et reviennent ensuite aboutir dans la cour même [...] Ce bâtiment aussi remarquable par la beauté de son architecture que par ses vastes dimensions offre un témoignage frappant de la grandeur du prince et de la puissance de l’empire. »

- ↑ a et b (fr) Histoire de la ville (Association tunisienne des monuments et sites)

- ↑ (fr) Entretien avec Jamila Binous sur la médina de Tunis (TV5)

- ↑ a et b (fr) Promenade de Marie-Ange Nardi et Lotfi Bahri dans les souks de Tunis (TV5)

- ↑ (fr) Explication de Jamila Binous sur les souks de Tunis (TV5)

- ↑ Mohamed Sadek Messikh, op. cit., p. 41

- ↑ Mohamed Sadek Messikh, op. cit., p. 42

- ↑ Mohamed Sadek Messikh, op. cit., p. 46

- ↑ a , b , c , d , e , f , g et h (fr) Lieux de culte (Municipalité de Tunis)

- ↑ Cette dernière est construite sur ordre du souverain Romdhane Bey en 1696 pour y inhumer la dépouille de sa mère d’origine italienne et de culte protestant. Elle est gérée par l’ambassade du Royaume-Uni à Tunis.

- ↑ Frédéric Lasserre et Aline Lechaume [sous la dir. de], Le territoire pensé : géographie des représentations territoriales, éd. Presses de l’Université du Québec, Québec, 2003, p. 127

- ↑ (fr) [pdf] Sami Yassine Turki et Imène Zaâfrane Zhioua, « Analyse de la répartition spatiale et de l’aménagement des espaces verts programmés par les documents d’urbanisme dans le Grand Tunis », Actes du séminaire « Étapes de recherches en paysage », n°8, éd. École nationale supérieure du paysage, Versailles, 2006, p. 24

- ↑ Sami Yassine Turki et Imène Zaâfrane Zhioua, op. cit., p. 28

- ↑ a , b et c (fr) Développement urbain de Tunis et ségrégation socio-spatiale (Educnet)

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 608

- ↑ (fr) La ville de Tunis : l’explosion urbaine 1956-1998 (Educnet)

- ↑ (fr) Population, répartition proportionnelle et taux d’accroissement par gouvernorat (Institut national de la statistique)

- ↑ a , b , c et d (fr) Répartition proportionnelle de la population âgée de 10 ans et plus par gouvernorat selon niveau d’instruction (Institut national de la statistique)

- ↑ (fr) Musique et conservatoires (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Musique et conservatoires (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Théâtres (Municipalité de Tunis)

- ↑ a , b et c (fr) Théâtres (Municipalité de Tunis)

- ↑ a et b (fr) Théâtres (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Filming in Tunisia (CTV Services)

- ↑ (fr) Statistiques officielles (Ministère de l’Éducation nationale)

- ↑ a , b et c (fr) Bibliothèques (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Bibliothèques (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Constitution de la République tunisienne (Jurisite Tunisie)

- ↑ a et b (fr) Conseil municipal (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Conseillers élus 2005-2010 (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Loi organique sur les conseils municipaux (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Maire de Tunis (Municipalité de Tunis)

- ↑ a et b (fr) Budget de la municipalité de Tunis pour l’année 2008 (Municipalité de Tunis)

- ↑ a , b , c et d (fr) Stratégie de développement de la ville de Tunis (Municipalité de Tunis)

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 13

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 40

- ↑ Paul Sebag, op. cit, pp. 41-42

- ↑ a et b (fr) « Démarrage des travaux en octobre prochain », La Presse de Tunisie, 3 février 2009

- ↑ a , b et c Chokri Gharbi, « La métamorphose d’une capitale au cœur de la Méditerranée », La Presse de Tunisie, 12 juin 2006

- ↑ a , b et c (fr) Carte d’identité de l’aéroport de Tunis-Carthage (Office de l’aviation civile et des aéroports)

- ↑ Paul Sebag, op. cit., p. 659

- ↑ a et b (fr) « Le grand Tunis en chantier », Webmanagercenter, 1er mars 2005

- ↑ (fr) Chokri Ben Nessir, « Une véritable requalification routière », La Presse de Tunisie, 1er octobre 2006

- ↑ (fr) « Grand Prix historique de Tunis : un rendez-vous magique », Turbo, M6, 23 novembre 2007

- ↑ (fr) Grand Prix historique de Tunis (Municipalité de Tunis)

- ↑ (fr) Statistiques du sport en Tunisie (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation physique)

- ↑ Franck Moroy, Football et politique. Le derby tunisois Espérance sportive de Tunis - Club Africain, éd. Institut d’études politiques, Aix-en-Provence, 1997

- ↑ (fr) Abdelaziz Barrouhi, « Combien ça coûte ? », Jeune Afrique, 7 août 2001

- ↑ [image] Modélisation de la future Tunis Sports City (Mosaïque FM)

- ↑ (fr) Coopération internationale (Municipalité de Tunis)

Bibliographie

- Jellal Abdelkafi, La médina de Tunis, éd. Presses du CNRS, Paris, 1989

- Alia Baccar-Bournaz [sous la dir. de], Tunis, cité de la mer (acte d’un colloque de 1997), éd. L’Or du temps, Tunis, 1999

- Philippe Di Folco, Le goût de Tunis, éd. Mercure de France, Paris, 2007 (ISBN 9782715225299)

- Abdelwahab Meddeb, Talismano, éd. Christian Bourgois, Paris, 1979

- Mohamed Sadek Messikh, Tunis. La mémoire, éd. Du Layeur, Paris, 2000 (ISBN 2911468449)

- Paul Sebag, Tunis. Histoire d’une ville, éd. L’Harmattan, Paris, 2000 (ISBN 2738466109)

- Paul Sebag, Tunis au XVIIe siècle. Une cité barbaresque au temps de la course, éd. L’Harmattan, Paris, 2000 (ISBN 2738404499)

Liens externes

Sites