- Eugène Delacroix

-

Pour les articles homonymes, voir Delacroix.

Pour les articles homonymes, voir Delacroix.Eugène Delacroix Autoportrait au gilet vert (1837) Naissance (le 7 floreal an VI) 26 avril 1798

Charenton-Saint-Maurice,

République française

République françaiseDécès 13 août 1863

Paris, Empire français

Empire françaisNationalité Français Activité(s) Peintre Maître Pierre-Narcisse Guérin Mouvement artistique Romantisme Œuvres réputées La Mort de Sardanapale, La Barque de Dante, La Liberté guidant le peuple, Femmes d'Alger dans leur appartement, Scène des massacres de Scio Influencé par Géricault, Antoine-Jean Gros modifier

Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix, né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice[1] (Seine), mort le 13 août 1863 à Paris, est un peintre majeur du romantisme en peinture, apparu au début du XIXe siècle, en France.

Biographie

Ses origines familiales

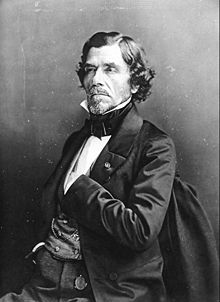

Eugène Delacroix en 1858. Photo de Félix Nadar

Eugène Delacroix en 1858. Photo de Félix Nadar

La famille du peintre

Il naît au 2 rue de Paris[2] (actuelle Grande Rue) à Charenton-Saint-Maurice (aujourd'hui Saint-Maurice dans le Val de Marne, en proche banlieue parisienne). Sa maison natale, une grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, existe toujours. Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, depuis 1973, elle a été transformée en bâtiment municipal en 1988 et abrite désormais la médiathèque de Saint-Maurice. Eugène Delacroix est le quatrième enfant de Victoire Œben (1758-1814) et de Charles-François Delacroix (1741-1805) . Un doute existe sur la paternité biologique de ce dernier[3].

Charles-François Delacroix, a débuté comme secrétaire de Turgot (Intendant de la généralité de Limoges) qu'il a suivi à Paris. Député de la Marne le 3 septembre 1792, sous la Convention, il vote la mort du roi, comme le peintre David. Il devient tout d'abord ministre des Affaires extérieures, du 4 novembre 1795 au 18 juillet 1797, ensuite ministre en Hollande du 6 novembre 1797 à juin 1798[4]. Rallié à l'Empire, il est nommé préfet de Marseille, le 2 mars 1800[4], puis trois ans plus tard, le 23 avril 1803 (3 Floréal, An XI)[4], préfet de la Gironde où il meurt le 4 novembre 1805 et où il repose, au cimetière de la Chartreuse[4].

Sa mère, née en 1758, descend d'une famille d'ébénistes de renom les Œben. Le père de celle-ci, Jean-François Œben (1721-1763) est le célèbre ébéniste de Louis XV. Elle est également apparentée aux Riesener par le remariage de sa mère, en 1766[5], avec l'ébéniste Jean-Henri Riesener (1734-1806). De cette seconde union nait le 6 août 1767 Henri-François Riesener, peintre, demi-frère de Victoire et oncle d'Eugène Delacroix. Elle meurt le 3 septembre 1814[6], en le laissant dans un grand dénuement[7].

Le couple a quatre enfants : trois garçons et une fille. Charles-Henri Delacroix, l’aîné, nait le 9 janvier 1779 et fait une très belle carrière dans les armées impériales. Promu maréchal de camp honoraire en 1815, il est démobilisé avec le grade de général (mais en qualité de demi-solde)[8]. Le second enfant, une fille, Henriette, née le 4 janvier 1782, mourra le 6 avril 1827. Elle aura épousé le 1er décembre 1797, Raymond de Verninac-Saint-Maur (1762-1822)[9], un diplomate dont elle aura un fils, Charles de Verninac (1803-1834), futur neveu d'Eugène. C'est elle qui recueillera son frère, à la mort de leur mère, en 1814.

À la demande de son époux[10], David fait son portrait (musée du Louvre), en 1799, dans un genre qu'il développe au cours des dernières années de la Révolution, c'est-à-dire le modèle assis, coupé aux genoux, sur fond uni[10]. Son mari fait également sculpter par Joseph Chinard (1756-1813) son buste en Diane chasseresse préparant ses traits (1808, musée du Louvre)[11].

Son deuxième frère, Henri, né en 1784, est tué le 14 juin 1807, à la bataille de Friedland. Le règlement de la succession maternelle ruine la famille Delacroix. Ce désastre engloutit toute la fortune des enfants (une propriété, achetée par la mère de l'artiste afin de couvrir une créance, doit être vendue à perte).

Le père présumé de Delacroix

Une controverse[12] existe sur le fait qu'Eugène Delacroix aurait eu Talleyrand pour père naturel. Charles-François Delacroix, ministre des affaires extérieures en 1795, remplacé par Talleyrand le 16 juillet 1797, souffrait depuis quinze ans d'une tumeur placée sur les parties génitales et un rapport médical indique l'ablation de celle-ci, ce qui constitue une première médicale[13]. Une brochure publiée en décembre 1797, par le chirurgien militaire Ange-Imbert Delonnes (1747-1818) sur l'opération de sarcocèle[14] (tumeur charnue du testicule gauche ayant atteint 16 kg[réf. nécessaire] et pouvant causer une stérilité) faite le 27 fructidor an V (13 septembre 1797), au citoyen Charles Delacroix, confirme les faits. Le bulletin indique que l'opération a réussi et que le père de l'artiste a recouvré la faculté de procréer. Eugène Delacroix nait sept mois plus tard[15].

Maurice Sérullaz[16], historien d'art spécialiste de Delacroix, en parle dans la biographie qu'il a consacrée au peintre. Il rapporte que pour plusieurs historiens, il existerait « une certaine ressemblance physique et une même allure aristocratique », qui mettrait en évidence cette parenté[12]. Cependant, lui-même n'émet pas de certitudes à ce sujet et d'autres spécialistes, tels Raymond Escholier, contredisent cette thèse. Talleyrand, l'homme qui a servi tant de gouvernements et de causes, est également reconnu comme l'un des proches de la famille Delacroix et l'un des protecteurs occultes de l'artiste[17]. Il aurait facilité l'achat, pour une somme de 6 000 francs[18], des Massacres de Scio, (présenté au Salon de 1824 et aujourd'hui au musée du Louvre), par le baron Gérard. Son ombre tutélaire s'étend à travers Adolphe Thiers, dont il est le mentor. Grâce à Thiers, Delacroix obtient plusieurs commandes importantes, notamment la décoration du Salon du Roi, au Palais Bourbon, et une partie du décor de la Bibliothèque du Sénat, au Palais du Luxembourg.

Ses études et sa formation

Ses études

À la mort de son père, Eugène n'a que 7 ans. La mère et le fils montent alors à Paris[19]. En janvier 1806, ils habitent au 50 rue de Grenelle[9], dans l'appartement d'Henriette et de Raymond de Verninac[6]. D'octobre 1806 à l'été 1815, Delacroix fréquente un établissement d'élite, le Lycée Impérial (actuel lycée Louis-le-Grand) où il reçoit une bonne instruction.

Ses lectures sont classiques : Horace, Virgile, mais également Racine, Corneille et Voltaire. Il y apprend le grec et le latin. Les nombreux dessins et croquis griffonnés sur ses cahiers attestent déjà de ses dons artistiques[19],[20]. C'est au Lycée Impérial qu'il rencontre ses premiers confidents[20] : Jean-Baptiste Pierret (1795-1854), Louis (1790-1865) et Félix (1796-1842) Guillemardet, et Achille Piron (1798-1865). Ils partagent sa vie de bohème et lui restent fidèles jusqu'à la fin de sa vie.

Il reçoit aussi une éducation musicale précoce, prenant des leçons avec un vieil organiste[2], qui adorait Mozart. Ce maître de musique, qui a remarqué les talents de l’enfant, recommande à sa mère d’en faire un musicien. Mais, la mort de son père en 1805 met fin à cette possibilité. Cependant, la musique occupera toute son existence. Toute sa vie, il continuera à participer à la vie musicale parisienne, recherchant la compagnie des compositeurs, des chanteurs et des instrumentistes : Paganini jouant du violon (1831, Collection Philipps de Washington).

Sa formation

Eugène Delacroix, Autoportrait présumé (vers 1816, musée des Beaux-Arts de Rouen).

Eugène Delacroix, Autoportrait présumé (vers 1816, musée des Beaux-Arts de Rouen).

En 1815, son oncle, Henri-François Riesener, le fait entrer[21] dans le célèbre atelier de Pierre-Narcisse Guérin où il a pour condisciples Paul Huet, Léon Cogniet, Ary et Henry Scheffer, et Charles-Henri[22],[23] de Callande de Champmartin. C'est également dans son atelier qu'il fait la connaissance de Théodore Géricault, de sept ans son aîné, qui eut une influence capitale sur son art[24]. Guérin leur enseigne les principes de la représentation néo-classique de l'ancienne école : primauté du dessin sur la couleur, retour à l'Antique, beauté des statues chères à l'Allemand Winckelmann[25], auteur de l'Histoire de l'art de l'Antiquité (1764). Toutefois, ce maître n'est pas totalement fermé aux idées nouvelles. Son enseignement est à la fois classique et libéral.

En mars 1816, Delacroix entre aux Beaux-Arts (également chez Guérin) où l'enseignement est moins onéreux qu'en atelier privé. Il y poursuit son apprentissage en privilégiant le dessin et la copie des maîtres. Grâce à sa carte de travail[26] qu'il acquiert le 13 juillet 1816, pour le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, il copiera pendant plusieurs années, des manuscrits d'après des recueils de costume du Moyen Âge. Ses résultats aux concours et aux examens de l' École des beaux-arts ne lui laissent pas espérer un séjour romain. En 1820, il tente le Prix de Rome où il échoue à la première partie. Parallèlement, il trouve des petits travaux (dessin industriel, décoration d'appartements, costumes de théâtre), la faible rente de l'héritage ne suffisant pas à subvenir à ses besoins[13].

L’apprentissage de l’aquarelle et le voyage en Angleterre

C'est en 1816 que Delacroix rencontre Charles-Raymond Soulier, aquarelliste amateur, revenu d'Angleterre et influencé par les artistes anglais, notamment Copley Fielding (1787-1855) dont il est un ancien élève. Grâce à cet ami et à Richard Parkes Bonington, Delacroix se familiarise avec l'art de l’aquarelle, qui le libère ainsi du carcan académique enseigné aux Beaux-Arts. Pour les britanniques, l’aquarelle n’est pas qu’une peinture à l’eau. Ils l’associent aussi à la gouache et à divers procédés, tel l’emploi des gommes, de vernis et de grattages . Charles Soulier lui enseigne également les rudiments de la langue anglaise.

Du 24 avril à la fin août 1825[27], il effectue un voyage en Angleterre où il découvre le théâtre de Shakespeare[28], en assistant aux représentations de Richard III, Henri IV, Othello, Le Marchand de Venise et La Tempête avant qu'une troupe anglaise se déplace à Paris, deux ans plus tard (le 9 septembre 1827)[29]. Il assiste également à une adaptation audacieuse du Faust (1773-1790) de Goethe (1749-1832). Pour Delacroix, la littérature et le théâtre seront une source importante d'inspiration, tout au long de sa carrière : Hamlet et Horatio au cimetière (1835, Francfort) et Hamlet et les deux fossoyeurs (1859, musée du Louvre). Ces nouveaux sujets se mêleront jusqu’à sa mort aux thèmes orientaux, historiques ou religieux. À partir de ce voyage, la technique de l'aquarelle acquiert une importance dans son œuvre. Elle lui sera d'une grande aide[30] lors de son voyage en Afrique du Nord, pour pouvoir en restituer toutes les couleurs.

Les débuts de la carrière de Delacroix

Ses débuts en peinture (1819-1821)

En 1819, Delacroix aborde pour la première fois la décoration avec la salle à manger de l’hôtel particulier de M. Lottin de Saint-Germain, situé dans l’île de la Cité. Les dessus de porte, qu’il exécute dans le style pompéien, seront terminés avant mars 1820. De cet ensemble, aujourd’hui disparu, il ne reste que les dessins et projets, personnages, scènes allégoriques ou mythologiques, déposés au musée du Louvre.

Il exécute également le décor de la salle à manger de l'hôtel particulier que le tragédien Talma[31] se faisait construire[32], au 9 rue de la Tour-des-Dames, à Montmartre. Cette décoration lui a été confiée en 1821 et a pour sujet : les quatre saisons en dessus de porte, dans le style gréco-romain dont l'inspiration vient des fresques d'Herculanum, comme précédemment pour celles de M. Lottin. Le Louvre a en sa possession un certain nombre de dessins préparatoires et de projets, le reste étant conservé dans une collection particulière à Paris.

Ses premiers tableaux de chevalet sont deux retables religieux[33],[7], inspirées des peintres de Renaissance :

- La Vierge des moissons (1819, Église St Eutrope d'Orcemont, près de Rambouillet), influencé par les Madones florentines[33] de Raphaël (1483-1520), notamment La Belle jardinière (1507-1508, musée du Louvre).

- La Vierge du Sacré-Cœur (1821, Cathédrale d'Ajaccio), rappelle Michel-Ange (1475-1564), par l’aspect massif et statique de la figure de la Vierge. Ce retable a été commandé, à l’origine, à Géricault[24], par le Ministère de l'Intérieur, pour la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Peu intéressé par le sujet, celui-ci le sous-traite à Delacroix, qui avait des besoins pressants d’argent. La substitution ne sera révélée qu’en 1842, par Batissier, dans un article publié dans La Revue du XIXe siècle.

La révélation d’un talent (1822-1824)

La Barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers

Artiste Eugène Delacroix Année 1822 Type Huile sur toile Dimensions (H × L) 189 cm × 242 cm Localisation Musée du Louvre, Paris modifier

En 1822, Delacroix, désireux de se faire un nom dans la peinture et de trouver une issue à ses difficultés financières, se présente pour la première fois au Salon officiel, avec La Barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers que l’État achète pour 2 000 francs au lieu des 2 400 francs[34] demandés par le peintre. Les réactions de la critique sont vives, voire virulentes, comme celles d'Étienne-Jean Delécluze, défenseur de l'école davidienne[35], qui parle d’une « vraie tartouillade »[36], dans le Moniteur du 18 mai. Cependant, Adolphe Thiers, jeune journaliste, écrit dans le Constitutionnel du 11 mai, un article élogieux qui parle de « l’avenir d’un grand peintre »[36]. Quant à Antoine-Jean Gros, qui admire La Barque de Dante, il qualifie le peintre de « Rubens châtié ».

Ayant défini son sujet très tardivement (à la mi-janvier)[37], Delacroix doit travailler dans l'urgence afin d’être prêt pour exposer au Salon Officiel, dont l'inauguration est le 24 avril. Pour cela, il utilise des vernis qui, en permettant un séchage plus rapide des couleurs, compromettent la conservation de sa toile. Les couches sombres sous-jacentes en séchant plus vite que les couches claires en surface provoquent d’énormes craquelures et gerçures [38]. Très attaché à ce tableau, il finit par obtenir, en février 1860, l'autorisation de le restaurer lui-même[38]. En agissant ainsi, il veut prouver qu’il est un vrai peintre, en montrant qu’il maîtrise les différentes parties de son art : le nu, le drapé, l’expression.

Le thème, tiré du chant VIII de l’Enfer de Dante, est inédit[39] pour l’époque. La connaissance superficielle[40], que ses contemporains ont de l’œuvre de Dante, font qu’ils illustrent toujours les mêmes épisodes : l’histoire d’Ugolin (Enfer, chant XXXIII), Paolo et Francesca (Enfer, chant V), et La Barque de Charon (Enfer, chant III). La nouveauté de Delacroix s’exprime donc par le choix du sujet et par le format utilisé, pour cette peinture à sujet littéraire. Jusqu’à présent, ce format était réservé pour des peintures à sujets religieux ou mythologiques.

Pour ce tableau, les influences sont multiples. Il faut d'abord noter celle du Radeau de la Méduse (1819, musée du Louvre) de Géricault : une vue de gros plan, une embarcation, des flots déchaînés. Si la critique signale des ressemblances entre La Barque de Dante et l'œuvre de Géricault, c'est pour mieux en diminuer l'importance[41]. Ensuite, c'est l'emprise de Michel-Ange (1475-1640) qui apparaît avec les musculatures imposantes[42] des damnés (rappelant l'un des Deux Esclaves du Louvre) et de la femme (dérivée d'un prototype masculin). Celle de l’Antique vient après : la figure de Phlégyas, le nocher, chargé de conduire Dante et Virgile jusqu’à la ville infernale de Dité, renvoie au Torse du Belvédère (IVe av. J-C, Musée Pio-Clementino à Rome). Et pour finir, il faut également parler de l'influence de Rubens, avec les naïades du Débarquement de Marie de Médicis à Marseille (1610, musée du Louvre), dont il s'inspire pour la coloration, par petites touches de couleurs pures juxtaposées, des gouttes d’eau sur les corps de damnés. D'ailleurs, il en a fait une esquisse : Torse d'une sirène, d'après le Débarquement de Marie de Médicis (Kunstmuseum de Bâle)[43].

C'est sous l'influence de Géricault[44] et les encouragements de Gros[45] que dans les années 1820, Delacroix s'intéresse aux chevaux et multiplie les études d'après nature. À la date du 15 avril 1820, il note dans son journal : « Il faut absolument se mettre à faire des chevaux. Aller dans une écurie tous les matins ; se coucher de très bonne heure et se lever de même ». Pour cela, il s'établit un véritable programme d'étude comprenant des visites dans les écuries ou au manège. La constitution de cette encyclopédie[46] lui servira pour ses futurs tableaux.

Théodore Géricault, dont Delacroix fait la connaissance dans l'atelier de Guérin a eu une influence importante, particulièrement au début de sa carrière[47]. Il lui emprunte sa manière de peindre : de forts contrastes d’ombres et de lumières donnant du relief et du volume aux modèles. Il utilise également certaines de ses couleurs : des vermillons, des bleus de Prusse, des bruns, des blancs colorés[48]. L’un des sommets de sa première manière est : L’Assassinat de l’évêque de Liège (1831, Louvre). L’Officier turc[48], enlevant sur son cheval l’esclave grec Les Massacres de Scio (1824, musée du Louvre) est notamment inspiré de L’Officier de chasseur à cheval (1812, musée du Louvre) de Géricault. Quand celui-ci meurt le 26 janvier 1824, Delacroix devient malgré lui[49] le chef de file du Romantisme.

Les Scènes des Massacres de Scio

Artiste Eugène Delacroix Année 1824 Type Huile sur toile Dimensions (H × L) 417 cm × 354 cm Localisation Musée du Louvre, Paris modifier

Les Massacres de Scio, que Delacroix présente en 1824 au Salon Officiel, obtient la médaille de seconde classe. Il est acheté 6 000 francs[50], par l’État, pour être exposé ensuite au musée du Luxembourg. La toile s’inspire d’un fait d’actualité : le massacre de la population de l’Île de Chio par les Turcs, survenu en avril 1822. Dès cette date, Delacroix a l’idée de peindre un tableau sur ce thème qu’il abandonne au profit de La Barque de Dante[51].

Les costumes orientaux que Jules-Robert Auguste (1789-1850), dit M. Auguste, lui prête pour l’élaboration de son tableau, proviennent de la collection qu’il ramena de ses voyages, en Orient. Delacroix put également effectuer des recherches iconographiques à La Bibliothèque Nationale. Un carnet, conservé aux Départements des Arts graphiques du musée du Louvre et utilisé vers 1820-1825, mentionne la consultation d’un ouvrage de Claude-Étienne Savary (1750-1788), Lettres sur la Grèce, édité en 1788 ainsi que des croquis effectués d’après le livre de Rosset, Mœurs et coutumes turques et orientales dessinés dans le pays, en 1790[52].

M. Auguste, ancien sculpteur devenu aquarelliste et pastelliste, a rapporté de ses voyages en Grèce, Égypte, Asie Mineure et Maroc[53] de remarquables études et toutes une série d’objets : étoffes, costumes, armes et bibelots divers. Il est considéré comme l’initiateur de l’Orientalisme, en France[54]. Son influence sur Delacroix et son art est très forte[53], surtout entre 1824 et 1832, date de son voyage en Afrique du Nord. C’est avec des œuvres, comme Les Massacres de Scio et le La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826, musée des Beaux-Arts de Bordeaux), toutes les deux tirés d'évènements contemporains, que Delacroix participa au mouvement philhellène. Tout d’abord, ce sont les poètes, qui se sont enflammés les premiers[55], pour la cause grecque :

- Casimir Delavigne (1793-1843) et ses Douze Messéniennes (1818-1842),

- Byron,

- Népomucène Lemercier (1771-1840) et ses Chants héroïques des montagnards et matelots grecs, de 1824 et sa Suite des chants héroïques et populaires, de 1825,

- Victor Hugo (1802-1885) et ses Orientales.

Son tableau fut durement accueilli par les critiques, par la majorité des artistes et par le public[50]. Bien que Gros ait apprécié La Barque de Dante, il jugea Les Massacres de Scio, avec sévérité, en affirmant qu’il s’agissait du « Massacre de la peinture ! ». Certains critiques, tout en signalant l’influence des Pestiférés de Jaffa de Gros, écrivirent qu’il avait « Mal lavé la palette de Gros ». Cependant, Delacroix eut aussi des défenseurs. Dans Le Constitutionnel, Thiers écrivit : « M. Delacroix […] a prouvé un grand talent, et il a levé des doutes en faisant succéder le tableau des Grecs à celui de Dante »[52]. Ce tableau le place comme porte-drapeau des romantiques, ce qu'il déplore, ne voulant être affilié à aucune école. En fait, ce que ses détracteurs lui reprochent, c’est sa manière de peindre, sa négligence vis-à-vis du dessin, d’où l’emploi du mot « tartouillade » par Delécluze en 1822 et les remontrances d’Anne-Louis Girodet sur ce sujet.

En effet, c’est à dessein que Delécluze emploie ce mot car selon Le Littré, il signifie : « En langage d’atelier, peinture d’une exécution très lâchée, et dans laquelle la composition et le dessin sont complètement sacrifiés à la couleur ». Cependant, Delacroix n’a pas eu que des détracteurs. Tout au long de sa carrière, il a pu bénéficier du soutien indéfectible de Thiers qui lui apporta son appui, de Théophile Gautier (1811-1872) et de Charles Baudelaire (1821-1867) qui lui consacra un poème[56], Les Phares (VI, Les Fleurs du mal) et un de ses salons, celui de 1846 (IV, Mes Salons).

Le peintre présente également trois autres tableaux au Salon : Tête de vieille femme (musée des Beaux-Arts d’Orléans) et Jeune orpheline au cimetière (musée du Louvre), et hors catalogue, Le Tasse dans la maison des fous (collection particulière). Entre 1823 et 1825, il peint plusieurs tableaux de Grecs en costume de palikares (soldats grecs combattant les Turcs pendant la Guerre d’indépendance) et des Turcs, dont certains ont pu être utilisés pour Les Massacres de Scio. Lors du Salon Officiel, Delacroix eut l’occasion de voir des peintures de John Constable que son marchand Arrowssmith présentait, notamment La Charrette à foin (1821, National Gallery de Londres)[57], récompensée par la médaille d’or. Une anecdote veut qu’après avoir vu cette toile, il décida de refaire le ciel des Massacres de Scio, après en avoir demandé la permission au comte de Forbin (1777-1841), directeur des musées[57].

La période de Maturité

Les années romantiques (1825-1831)

Durant son voyage en Angleterre, qui s’est déroulé de mai à août 1825, Delacroix a visité Hampstead et l’Abbaye de Westminster, dont il s’est inspiré pour l’Assassinat de l’évêque de Liège (1831, musée du Louvre). Il a rencontré Sir David Wilkie (1785-1841)[58], peintre d’histoire, de genre et de portrait ainsi que Thomas Lawrence (1769-1830), qu’il a pu voir dans son atelier. Il a été très influencé par son style et ses portraits qu'il admirait beaucoup. Il s'est inspiré du portrait de David Lyon (vers 1825, Musée Thyssen-Bornemisza) de Lawrence, pour celui du baron de Schwiter (1826-1830, National Gallery de Londres).

C'est dans les années 1820 que Delacroix, de sept ans son aîné, croise pour la première fois, chez son ami Jean-Baptiste Pierret, Louis-Auguste Schwiter (1805-1889). Ils furent des amis très proches[59] et tous les deux, de grands admirateurs du portraitiste anglais. Il rend également visite au Dr Samuel Rush Merrick, un antiquaire très réputé[60] pour sa très belle collection d’armes et d'armures, dont il fait des études, en compagnie de Richard Parkes Bonington qu’il avait revu à Londres[61]. Les deux hommes partageaient les mêmes goûts pour le Moyen Âge, d'où les études communes qu'ils firent ensembles : plusieurs feuilles leur ayant été successivement imputées l'un à l'autre.

C’est à partir de 1826 que Delacroix fréquente Victor Hugo et son cénacle[62]. Dans un premier temps, un premier groupe se constitue autour de deux représentants de la littérature officielle : Charles Nodier et Alexandre Soumet (1788-1845). Ce premier cénacle se réunit tout d’abord dans l'appartement de Nodier, rue de Provence puis à l’Arsenal où il avait été promu bibliothécaire[62]. Leur intérêt commun pour le Moyen Âge donnera naissance au « style troubadour » : Ingres et Delacroix ont l'un et l'autre réalisés des peintures de petit format dans ce style.

En parallèle et dès 1823, les amis de Hugo se groupent autour du poète, formant une sorte d'école. De plus en plus nombreux, ce second groupe forme à partir de 1828 et en 1829 le second cénacle : Hugo devenant le chef de file du mouvement romantique. Les membres du premier cénacle se rallieront à eux. C'est en 1830 que les rapports entre Delacroix et Hugo se détériorent : le poète lui reprochant son manque d’engagement vis-à-vis de la cause romantique[63].

Le 25 avril 1826, Missolonghi, bastion de la résistance grecque, est prise par les Turcs. Une exposition est organisée le 24 mai, à la Galerie Lebrun, 4 rue du Gros-Chenet[63] afin de récolter des fonds pour soutenir leur cause. Delacroix y présente d'abord Le Doge Marino Faliero (Wallace collection de Londres), Don Juan et Un officier tué dans les montagnes, qu'il remplace en juin, par Le Combat du Giaour et d'Hassan et en août, par La Grèce sur les ruines de Missolonghi (musée des Beaux-Arts de Bordeaux). Il s’agit pour le peintre d’alerter l’opinion publique alors que le gouvernement français prône la neutralité. Pour cette allégorie de La Grèce, il s’inspire des Victoires Antiques et de la figure mariale (avec son manteau bleu et sa tunique blanche). Ce tableau rappelle la mort de Byron, le 19 avril 1824 à Missolonghi, et le courage et la témérité de Marcos Botzaris (1788-1823), qui a lui-aussi été tué à Missolonghi. Hormis Victor Hugo, les critiques étaient déroutés par cette interprétation du sujet qui les laissait perplexes.

Au Salon officiel de 1827-1828, Delacroix expose plusieurs œuvres, dont La Mort de Sardanapale (musée du Louvre), unanimement rejeté par les critiques. Pourtant, par ses références à l’art du passé, par la multiplicité de ses sources d’inspiration et par le choix de son thème dans l’Orient ancien, Delacroix n’a nullement voulu choquer ses pairs mais plutôt les convaincre de son génie. Mais, les injures fusent de partout. Dans Le Quotidien, il est question d’un « ouvrage bizarre » (24 avril). Pour La Gazette de France, c’est le « plus mauvais tableau du Salon » (22 mars). Quant à Etienne-Jean Delécluze, il en rajoute en affirmant, dans Le Journal des débats, qu’il s’agit d’une « erreur de peintre » (21 mars)[64].

Le déchaînement suscité par la présentation de son tableau gêne ses amis, qui n’interviennent pas pour le défendre. Victor Hugo, en effet, ne prend pas publiquement son parti. C’est seulement dans une lettre du 3 avril 1828, adressé à Victor Pavis, qu’il manifeste son enthousiasme pour La Mort de Sardanapale, en écrivant[65]: « Ne croyez pas que Delacroix ait failli. Son Sardanapale est une chose magnifique et si gigantesque qu’elle échappe aux petites vues […] ». Le peintre est également victime des bons mots des humoristes, qu’il n’apprécie pas, malgré son goût pour les calembours[66]. Le surintendant des Beaux-Arts, Sosthène de La Rochefoucauld (1785-1864) l’invite même à « changer de manière ». Ce qu’il refuse catégoriquement. La violence de ces attaques va précipiter sa brouille avec le mouvement romantique et cette fois-ci le tableau n’est pas acheté. Il écrit qu'on l’éloigne pendant cinq ans des commandes publiques mais il n'en est rien, dès l'année suivante il en obtient des nouvelles[13].

Comme autre participant au Salon, il faut également citer Ingres, avec L'Apothéose d'Homère (musée du Louvre). Celui-ci avait déjà exposé, au Salon de 1824, Le Vœu de Louis XIII (Cathédrale de Montauban). Jean-Auguste-Dominique Ingres, représentant du peintre néo-classique par excellence, sera le grand rival[67] de Delacroix, pendant toute sa vie. À travers ces deux artistes, c’est deux conceptions de la peinture diamétralement opposés qui s’affronte : le disegno (dessin) et le colorito (couleur). Avec L'Apothéose d'Homère (musée du Louvre) d’Ingres et La Mort de Sardanapale (musée du Louvre) de Delacroix, les deux artistes affirment leurs doctrines. La fameuse querelle du coloris des années 1670, qui opposa jadis les Rubénistes et les Poussinistes, partisans de la couleur et de la ligne, était toujours vivace au XIXe siècle.

Eugène Delacroix, La Nature morte aux Homards (1826-1827, musée du Louvre)

Eugène Delacroix, La Nature morte aux Homards (1826-1827, musée du Louvre)

Après cet échec cuisant, Delacroix va conserver son tableau, dans son atelier jusqu’en 1844, date à laquelle il se décide de le mettre en vente. En 1845, il trouve un acquéreur en la personne d’un collectionneur américain, John Wilson, pour une somme de 6 000 francs[68]. Le Salon de 1827-1828 est avec l’Exposition Universelle de 1855, la manifestation la plus importante pour Delacroix, par le nombre de toiles présentées. En deux envois[69], il expose tout d’abord :

- Le Portrait du comte Palatiano en costume souliote (1827-1828, Cleveland Museum of Art),

- Le Christ au jardin des oliviers (1824-1827, Eglise Saint-Paul-Saint-Louis),

- Le Doge Marino Faliero (Wallace collection de Londres),

- Deux chevaux de ferme anglais (1825, Brame et Lorenceau),

- Jeune turc caressant son cheval,

- Un pâtre de la campagne de Rome, blessé mortellement,

- Tête d’une indienne,

- Scène de la guerre actuelle des Turcs et des Grecs,

- Nature morte aux homards (1826-1827, musée du Louvre),

- L’Empereur Justinien composant ses lois (tableau aujourd’hui détruit),

Puis, ensuite ce sera :

- Le Docteur Faust dans son cabinet,

- Milton et ses filles.

En 1828, Charles Motte, éditeur rue des Marais, publie Faust, la tragédie de Goethe (1749-1832) : celle-ci a été traduite par Philippe Albert Stapfer (1766-1840) et illustrée d’une suite de 17 lithographies (1827-1828), par Delacroix. De Weimar, dans une lettre adressée à son ami Johann Peter Eckermann (1792-1854), Goethe est enthousiasmé par le travail du peintre et estime qu’il a bien su retraduire les scènes qu’il avait imaginées[70].

C’est après la visite de Charles X à Nancy que Delacroix reçoit, le 28 août 1828, une commande du Ministre de l’intérieur. Il s’agit de La Mort de Charles le hardi ou Le Téméraire, plus couramment appelé La Bataille de Nancy (musée des Beaux-Arts de Nancy), que le roi veut offrir à la ville de Nancy[71] et qui ne sera terminé qu’en 1831, et ne sera exposé au Salon qu’en 1834[72]. Sa disgrâce n’a donc pas duré longtemps[73]. Grâce à la protection de la famille royale, Delacroix reçoit en décembre 1828 ou en janvier 1829, la commande de deux peintures pour la duchesse de Berry (1798-1870), veuve de l’héritier du trône légitimiste : Quentin Durward et le Balafré (vers 1828-1829, musée des Beaux-Arts de Caen) et La Bataille de Poitiers, dit aussi Le Roi Jean à la bataille de Poitiers (musée du Louvre), qui ne seront achevés qu’en 1830[74].

À la demande du duc Louis-Philippe d'Orléans (1775-1850), Delacroix peint un tableau de grande dimension (420 × 300 cm pour sa galerie historique, au Palais Royal[70]. Il s’agit de Richelieu disant sa messe (1828) ou Le Cardinal de Richelieu dans sa chapelle au Palais-Royal, détruit durant La Révolution de 1848 et dont il ne reste qu’une lithographie de Ligny figurant dans l’Histoire du Palais Royal par Jean Vatout (1830?)[75].

En janvier, il le sollicite de nouveau pour un autre tableau[76] inspiré de Walter Scott (1771-1832), l’Assassinat de l’évêque de Liège (musée du Louvre), tout d’abord présenté à la Royal Academy en 1830, ensuite au Salon officiel de 1831 et enfin à l’Exposition Universelle de 1855 à Paris et à celle de Londres en 1862. Une anecdote circule au sujet de ce tableau, concernant une nappe blanche, point capital de cette scène, que Delacroix avait du mal à peindre. En dessinant un soir chez son ami Frédéric Villot (1809-1875), le peintre se serait fixé un ultimatum, en déclarant : « Demain j’attaque cette maudite nappe qui sera pour moi Austerlitz ou Waterloo ». Et ce fut Austerlitz[74]. Pour la charpente de la voûte, il s’était inspiré de croquis faits au Palais de justice de Rouen et du vieux hall de Westminster qu’il avait visité durant son séjour à Londres.

C’est à partir de 1830 que Delacroix commence à écrire, comme critique d’art, cinq articles pour La Revue de Paris, fondée en 1829 par le docteur Véron (1798-1867)[77]. Le premier de ses articles, consacré à Raphaël (1483-1520), paraît en mai et le deuxième, sur Michel-Ange (1475-1564), en juillet[78]. Dans ces deux articles, il y exprime son admiration pour ces deux artistes, qui ont eu une grande influence sur son œuvre. Ce qui lui permet également d’y exposer ses propres convictions esthétiques.

Les journées du 27, 28 et 29 juillet 1830 ont lieu les évènements, qui devaient précipiter la chute de Charles X (1757-1836) et propulser au pouvoir, Louis-Philippe (1773-1850). Sur les trois concours organisés le 30 septembre, par le nouveau gouvernement[79], pour la décoration de la Salle des séances, dans la nouvelle Chambre des Députés, au Palais Bourbon, le peintre se présente aux deux derniers. Les sujets proposés sont :

- Le Serment de Louis-Philippe Ier à la chambre des Députés en août 1830,

- La Protestation de Mirabeau (1749-1791) contre le congé signifié par Louis XVI aux États Généraux par la bouche du marquis de Dreux-Brézé (1766-1829),

- Boissy d’Anglas (1726-1826) tenant tête à l’émeute.

Delacroix se voit préférer N. A. Hesse (1795-1869), élève de Gros (1771-1835), pour Mirabeau et Jean-Baptiste Vinchon (1787-1855) pour Boissy d’Anglas (1756-1826). Le jury est composé de Guérin (1774-1833), Gros et Ingres (1780-1867). Cette injustice est récupérée par Achille Ricourt (1798-1874), écrivain et journaliste, fondateur de L'Artiste, une grande revue d’art, pour la défense de la cause romantique. Louis Boulanger (1806-1867) y écrit un article sur « Un des Cinquante Boissy d’Anglas »[80] : « Mon peintre, c’est Delacroix. Tout cela vit, tout cela se meut, se tord et accélère le mouvement du sang dans vos artères … C’est l’accent de la nature saisi dans ce qu’il a de plus inattendu, qualités précieuses, qui seules révèlent le grand peintre, mais qui malheureusement le révèlent trop souvent à un trop petit nombre »[81].

La longue lettre, intitulée « Lettre sur les concours » que Delacroix avait adressée le 1er mars 1831, a été également publiée par la revue[82], afin d’accentuer la controverse[81]. C’est un violent réquisitoire contre les concours, opposant les médiocres, aux Rubens, aux Raphaël, aux Hoffmann[81], sur un ton plein d’ironie. L’esquisse qu’il avait réalisée pour le deuxième sujet, intitulée Mirabeau devant Dreux-Brézé (1830), est aujourd’hui exposée au Musée National Eugène-Delacroix[79].

La Liberté guidant le peuple

Artiste Eugène Delacroix Année 1830 Type Huile sur toile Dimensions (H × L) 260 cm × 325 cm Localisation Musée du Louvre, Paris modifier

En 1831, Delacroix présente au Salon officiel, qui avait ouvert ses portes, cette année-là, le 14 avril La Liberté guidant le peuple. Le tableau, répertorié au no 511 du catalogue du Salon, est intitulé Le 28 juillet ou La Liberté guidant le peuple (titre qu’il conservera par la suite). Il l’a peint afin d’effacer les mémoires de son précédent échec au salon de 1827 et pour s’attirer les bonnes grâces du nouveau pouvoir, et bénéficier ainsi de nouveau des commandes publiques. Il a été acheté pour une somme de 3 000 francs par Louis-Philippe[83] afin d’être exposé au Musée Royal, alors au Palais du Luxembourg.

Sa peinture n’y est présentée que quelques mois, de peur que son sujet encourage les émeutes. Elle est d’abord mise dans les réserves par Hippolyte Royer-Collard[84], directeur des Beaux-Arts, ensuite reprise par Delacroix, dès 1839, avec l’autorisation de François Cavé, son successeur et exposé de nouveau en 1848[83]. Cependant, quelques semaines plus tard, il est invité à la reprendre. Grâce à Jeanron, directeur des musées et à Frédéric Villot, conservateur au musée du Louvre, La Liberté guidant le peuple rejoint les réserves du musée du Luxembourg[85]. Avec l’accord de Napoléon III, elle sera exposée à l’Exposition Universelle de 1855. Ce n'est qu'en novembre 1874, qu'elle est déplacée d'une manière définitive, pour être exposée en permanence au musée du Louvre[86].

Son sujet est lié aux combats de rues, qui se sont déroulés durant les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet, dites aussi « Les Trois Glorieuses ». La figure de La Liberté, représenté par une jeune-femme à la poitrine nue, coiffé d’un bonnet phrygien, tenant un drapeau tricolore (bleu et rouge, aux couleurs de Paris, et blanc, au couleur du Roi) est accompagnée par un enfant des rues, placé à sa droite et par un jeune-homme à la redingote, coiffé d’un haut de forme et tenant une espingole (fusil tromblon à deux canons parallèles[87]), placé à sa gauche. La légende veut que ce jeune homme représente Delacroix et qu’il ait participé aux évènements.

Or, plusieurs éléments réfutent ces faits : le témoignage d’Alexandre Dumas[88], les convictions politiques du peintre (fervent bonapartiste). Il aurait tout au plus été enrôlé dans la garde nationale[89], qui avait été restaurée le 30 juillet 1830 après avoir été supprimée en 1827[82], afin de garder le trésor de la couronne, (d’ailleurs déjà au Louvre).

Pour Lee Johnson, expert britannique et spécialiste de Delacroix[90], il s’agirait plutôt d’Étienne Arago (1802-1892), ardent républicain, directeur du Vaudeville de 1830 à 1840[85]. C’était déjà la figure politique à laquelle Jules Claregie avait pensé, en 1880[91]. Quant à l’enfant des rues, il aurait inspiré Victor Hugo (1802-1885) pour son personnage de Gavroche[92], des Misérables, publiés en 1862[92].

Le tableau reçoit un accueil modéré de la part de la critique. Cependant, Delécluze s’est montré compréhensif[93] envers lui, en écrivant dans Le Journal des Débats, du 7 mai : « … Ce tableau peint avec verve, coloré dans plusieurs de ses parties avec un rare talent, rappelle tout à fait la manière de Jouvenet … ». Certains critiques ont appréciés son tableau[94]. Mais, d’autres trouvent que la représentation de La liberté est inacceptable. Celle-ci est la cible des qualificatifs les plus vulgaires : « poissarde, fille publique, faubourienne ». C'est son réalisme qui dérange : la nudité de son torse, la pilosité des aisselles[95].

Son absence, pendant des années des cimaises du musée, en fait une œuvre emblématique, une icône républicaine, qui servira d’affiche à la réouverture en 1945, du musée du Louvre[96] et ornera l’ancien billet de 100 Francs[97]. Le sculpteur François Rude s’en inspirera pour son Départ des volontaires, figurant sur l’arc de triomphe de Paris[98] et en 1924, le peintre, Maurice Denis, reprendra ce sujet pour orner la coupole du Petit Palais, consacré à l’art romantique et réaliste.

Les querelles, qui opposent les classiques et les romantiques ou modernes, agacent beaucoup Delacroix. Le 27 juin 1831, il écrit au peintre Henri Decaisne (1799-1852), membre comme lui de la Société libre de peinture et de sculpture, fondée le 18 octobre 1830, afin d’adopter une stratégie commune face à l’influence puissante de la Société des Amis des Arts, proche de l’Institut (créée en 1789 et ressuscitée en 1817). Sur les conseils de Decaisne, il contacte Auguste Jal (1791-1873), critique d’art important pour qu’il défende leur cause dans Le Constitutionnel. Dans une longue lettre qu’il adresse alors à M. d’Agoult, ministre de l’intérieur de l’époque, afin d’exposer leurs griefs et de signaler les dangers de séparer les artistes « officiels », des autres, d’un talent bien souvent plus grand. Par ailleurs, en septembre 1831, Delacroix obtient la Légion d’honneur. Ce qui est un début de reconnaissance officielle[99].

Le voyage en Afrique du Nord, au Maroc et retour par l'Espagne et l'Algérie (fin janvier à juillet 1832)

C’est à la mi-octobre 1831 que Louis-Philippe informe Charles-Edgar, comte de Mornay (1803-1878) de sa mission auprès de Moulay Abd er-Rahman (1778[100]-1859), chef chérifien du Maroc[101]. Il s’agit de porter un message de paix à l’empereur du Maroc et aux Britanniques, bien implantés sur le plan commercial, dans le pays[102]. Cette ambassade doit clore plusieurs dossiers épineux, dus à la conquête de l'Algérie par la France. Sa mission sera une réussite sur le moment : Mornay enverra le 4 avril 1832, une lettre déclarant au général en chef de l’état-major d’Alger, Savary, duc de Rovigo, que le Maroc abandonne ses visées sur la région de Tlemcen et d’Oran, promet de rester neutre et de retirer ses troupes de l’Algérie[103].

C’est tout d’abord, Eugène Isabey, qui avait été pressenti, pour se joindre à la mission diplomatique en Afrique du Nord[104]. Or, le peintre revenu depuis peu d’Alger, s’était désisté, craignant un deuxième voyage en Afrique. C’est donc Delacroix qui sera choisi pour accompagner la mission, à ses frais[104]. Ce n'est qu'à la fin de l’année 1831 que le peintre et Mornay font connaissance, grâce à Edmond-Henri Duponchel (1794-1868)[105], futur directeur de l’opéra, et Armand Bertin, directeur du Journal des Débats, à la requête de Mademoiselle Mars (1778-1847), maîtresse officielle de Mornay, et amie de Duponchel et de Bertin[106] : celle-ci étant désireuse de trouver un compagnon de voyage agréable, à son amant. Mornay et Delacroix dînèrent ensemble à la Saint-Sylvestre[107], en compagnie de la comédienne[108].

Le départ, prévu le lendemain vers 3 heures du matin, eut lieu rue de la Tour-des-Dames[107] en berline jusqu’à Toulon où avait été appareillée une corvette-aviso de 18 canons, commandée par le capitaine de frégate Ange-François Jouglas. La Perle quitte Toulon le 11 janvier 1832[109], longe les côtes de Minorque, Majorque, Malaga et celles du royaume de Grenade, passe près de Solobrena et de Motril en Espagne, s’arrête à Algésiras pour le ravitaillement et mouille devant Tanger, le 24 janvier 1832 à 8 heures[109]. Durant la traversée Delacroix exécute une vue de la côte de Solobrena et un effet de soleil couchant sur la mer, au pastel, et près de Gibraltar où le bateau n'a pu faire escale à cause d'une épidémie de choléra, une aquarelle (au Louvre), intitulée Côte d'Afrique, détroit de Gibraltar.

C'est Jacques-Denis Delaporte, consul de France à Tanger qui les accueille, et se charge des formalités de débarquement[109] et de la mise au point du protocole de réception, par les autorités de la ville. Ce n'est que le lendemain que Mornay et ses collaborateurs débarquent, pour s'installer à la Maison de France. Profitant d’un intermède, Delacroix se promène dans Tanger, un carnet à la main.

Bien que Mornay soit accompagné par Antoine-Jérôme Desgranges (1784-1864), interprète du roi, il ne peut s’opposer à ce qu’Abraham Benchimol se joigne à eux : le protocole voulant qu’un européen ne puisse s’adresser directement à l’empereur et que seul un juif y soit autorisé[110]. Quant à Delacroix, sans préjugés vis-à-vis des juifs et très intéressé par leur communauté, il se lie d’amitié avec le drogman, au service du consulat depuis 1820, et bénéficie ainsi du bon accueil de son entourage. Ce qui lui permet de croquer la nièce d'Abraham, Léditia Azencot, Saada, sa femme, et Presciadia et Rachel, ses filles[111]. Grâce à Madame Delaporte, la femme du consul, il put également dessiner de jeunes musulmanes, très effarouchées par un étranger.

L’entremise du drogman lui permet aussi d’assister à l’une des fêtes données lors d’une noce juive, le 21 février 1832. Il en a gardé des traces dans l’un de ses carnets à couverture cartonnée, appelée Album du Maroc (acquis par Le musée du Louvre en 1983)[112]. Tous les éléments récoltés (la tenue et l'attitude de certains participants) l'aideront ultérieurement à peindre La Noce juive au Maroc (1841, musée du Louvre)[112]. Les deux évènements notables auxquels Delacroix put participer lors de ce voyage, sont cette noce et l’entrevue avec l’empereur à Meknès.

La prochaine étape de cette mission diplomatique était l’entrevue avec Moulay Abd er-Rahman. Mornay envoya un courrier à Meknès afin de demander l’autorisation de le rencontrer. Le 3 février 1832, correspondant à l’année 1248 de l’Hégire, est proclamé le début du Ramadan qui se termine par la fête de l’Aïd es-Sghir, le 4 mars 1832[113]. Pendant cette période sacrée de jeûne et de prières, le commandeur des croyants ne pouvait les recevoir. De plus, le décès de Moulay Meimoun, frère du souverain, retarde encore le départ de la mission[114]. Cette longue attente de 42 jours[111] permettait d'apaiser les partis anti-français et de modérer les exigences de la diplomatie française[115]. Ce n’est que le 3 mars que l’autorisation du souverain est donnée.

Le 5 mars, la délégation part de Tanger pour Meknès, accompagnée d’une escorte de soldats et d’un pacha pour chaque étape, dans la limite de la province où s’exerce leur autorité[116]. Les deux villes étaient à 45 lieues, l’une de l’autre. Une fois passé le gué à l’oued Mharhar, un premier campement est établi à El Arba Aïn-Dalia. Le 6 mars, la mission et l’escorte passent près du lac Lao, et de la mer, avec à droite, une vue du Cap Spartel. Nouvelle étape à Souk el-Had el-Gharbia, le soir, ils dînent avec le caïd Mohammed Ben-Abou et font une halte à Tléta Rissana.

Le 8 mars, ils partent sous la pluie et passent le gué de l’oued Maghazen, affluent de l’oued Loukkos. Ils déjeunent ensuite à l’oued Ouarrour, près de Ksar el-Kébir (appelé aussi Alcazarquivir), lieu de la Bataille des Trois Rois[117] où combattirent le 4 août 1578 Don Sébastian, roi du Portugal, son allié Moulay Mohammed, dit el Motaouakir et le Sultan Moulay Abd el-Malek[118]. C’est Moulay Abd el-Malek, qui remporta ce combat où les trois protagonistes trouvèrent la mort. Ce qui permit à Al-Mansur, frère de Moulay Abd el-Malek, de monter sur le trône chérifien[119].

Le 9 mars, ils s’arrêtent à Ksar el-Kébir : le vendredi étant un jour de prière. Dans la soirée, ils se dirigent vers l’oued Fouarate où la délégation est attaquée. Delacroix s’en souviendra pour La Perception de l’impôt arabe ou Combat d'Arabes dans la montagne, (National Gallery de Washington), tableau qu’il peignit en 1863, année de sa mort[119]. C’est à Fouarate qu’un campement est installé pour la nuit. Le 10 mars, à cause d’un malaise du peintre et du jour du Sabbat (jour de repos des juifs), le départ de la mission est différé. Ils passent tout de même l’oued Mda[120] et installent leur campement à El-Arba de Sidi Aîssa Belhacen.

Le 11 mars, ils longent le Sebou et le 12, un campement est établi sur les bords du fleuve dont les eaux grossies par les pluies sont difficiles à traverser. Delacroix s’inspire de ces deux journées pour peindre un tableau intitulé, Les Bords du fleuve Sebou (1858-1859, Artemis Group, Londres)[121]. Le 13 mars, ils arrivent à Sidi Kacem. Le dernier campement de la mission est dressé le 14 mars au pied du Zerhoun, devant Moulay Idriss, une ville établie sur deux hauteurs irrégulières dont les étrangers n’avaient pas le droit d’en gravir les lacets[122]. Le 15 mars, ils quittent Zerhoun pour arriver près de Meknès où ils assistent à de grandes fantasias[121].

Les fantasias ou courses de poudre n’étaient pas destinés à divertir les étrangers, mais des exercices militaires censés montrer l’adresse et le savoir-faire des cavaliers marocains au combat[123]. Delacroix a pu voir plusieurs fois des courses de poudre, entre Tanger et Meknès[124].

Il exécutera une belle aquarelle sur ce sujet, pour le comte de Mornay : Une Fantasia ou jeu de poudre devant la porte d’entrée de la ville de Méquinez (1832, musée du Louvre). Ces courses ont fourni à Delacroix le sujet de quatre peintures entre 1832 et 1847[125] :

- Exercices militaires des Marocains (1832, Musée Fabre de Montpellier),

- Fantasia arabe (1833, Städelsches Kunstinstitut de Francfort-sur-le-Main),

- Choc de cavaliers arabes (1843, Walters Art Museum de Baltimore),

- Exercices militaires des Marocains (1847, coll. Oskar Reinhart de Winterthur).

Ils longent également le tombeau d’un saint, celui de Sidi Mohammed ben Aïssa, fondateur de la communauté des Aïssaouas. La découverte des pratiques religieuses (chants, danses et contorsions) de cette secte enflamme son imagination[126]. Ce qui lui fournira, à son retour, le sujet de deux tableaux[110] :

- Les Aïssaouas (1838, The Minneapolis Institute of Arts),

- Les Convulsionnaires de Tanger (1857, musée des Beaux-Arts de l’Ontario à Toronto).

Avant de rentrer dans Meknès, ils doivent faire le tour complet de la ville et de ses remparts[127]. Installée dans la Maison des hôtes, au cœur du quartier de la Berrima, la délégation reste enfermée pendant 8 jours, du 15 mars au 22 mars, avant d’être reçue par l’empereur. Le 22 mars, c’est l’audience publique avec Moulay Abd er-Rahman. La délégation à cheval est précédée du Kaïd et de quelques soldats, et suivie de ceux portant les cadeaux, destinés au souverain. « Les présents envoyés par Louis-Philippe comprenaient notamment une magnifique selle brodée, des armes précieuses, des bijoux, des brocards, des soieries et des montres »[126].

Le convoi passe à côté de la mosquée Jamaa el-Kbir, traverse un passage couvert de cannes (Souk el-Hdim) et arrive sur la place située en face de la grande porte (place el Hdim). Ils entrent dans une grande cour, passent entre une haie de soldats, sur leur gauche se trouve une grande esplanade (place Lalla Aouda). Ils entrent plus en avant, arrivent dans une grande place, le Mechouar, située dans le quartier de Dar el-Kbir, où ils doivent rencontrer le souverain. C’est par « une porte mesquine et sans ornement » qu’il paraît, monté sur un cheval gris, entouré de ses gardes à pied et d’un porteur de parasol, qui lui emboîte le pas.

Pour Delacroix, le roi ressemble à Louis-Philippe, mais en plus jeune. Après les compliments d’usage, il ordonne à Sidi Muchtar de prendre la lettre du roi des Français et de les guider dans la visite de la résidence royale[128]. Cette cérémonie sera consignée dans le second album-journal du peintre. De cette audience mémorable, Delacroix a réalisé de nombreux croquis dont il se servira pour sa grande toile, intitulée Le Sultan du Maroc (1845, musée des Augustins de Toulouse).

Du 23 mars au 4 avril, Delacroix visite la ville de Meknès : le marché aux fruits secs d’El-Hdim, le Mellah (le quartier juif où il acquiert des objets en cuivre), les haras, le zoo royal et l’autrucherie d’où la mission emmène les animaux offerts à Louis-Philippe (une lionne, un tigre, deux autruche, un bœuf sauvage, une espèce d’antilope, deux gazelles et quatre chevaux), le marché Bab el-Khmis[129]. Il dessine également beaucoup : la porte Bab-el-Mansur, les autres monuments de la ville, deux hommes jouant aux dames rencontrés dans le Mellah, dont il se souviendra pour son tableau des Arabes jouant aux échecs (vers 1847-1848, National Gallery of Scotland d'Édimbourg), appelés également Marocains jouant aux échecs.

Le 30 mars, un trio composé de deux musiciens et d’une chanteuse était venu honorer la mission[130]., à l’initiative de l’Empereur. Ces musiciens juifs de Mogador, étaient réputés, comme faisant partie des grands maîtres de la musique andalouse. Cet évènement lui inspirera, en 1847, une composition, intitulée Les Musiciens juifs de Mogador (musée du Louvre)[129].

Le départ de Meknès est donné le 5 avril à 11 heures. Les membres de la mission reprennent à peu près le même chemin qu’à l’aller. C’est le 12 avril qu’ils arrivent à Tanger où ils sont accueillis par les consuls étrangers et les notables. Ce second séjour se prolonge jusqu’à début mai. À la suite de grosses fatigues dues au voyage, Delacroix tombe malade (sa fièvre se déclare le 16). Cependant, le peintre se rétablit et profite de cette convalescence pour dessiner à Tanger et dans les environs[131].

Le 9 mai, Delacroix emprunte la Perle pour une excursion, en Andalousie. Près des côtes de Cadiz où l’épidémie de choléra sévit, le bateau est mis en quarantaine. Il en profite pour dessiner deux vues de la ville (album de Chantilly). C’est le 18 mai qu’il peut enfin débarquer pour visiter la ville, notamment le couvent des Augustins, en compagnie de M. Angrand (1808-1886), vice-consul de France à Cadix. Les études effectuées sur place lui serviront pour réaliser, en 1838, une toile intitulée Christophe Colomb au couvent de Sainte Marie de Rabida, (Museum of Art de Toledo)[132].

Sur la route de Séville, il fait un arrêt près des murailles de Jerez de la Frontera dont il fait un croquis. Jusqu’au 28 mai au soir, il visite la ville de Séville, en particulier l’Alcala, la cathédrale et les bords de Guadalquivir, la Giralda, la Cartuja (une ancienne chartreuse) où il admire des Zurbaran, des Murillo et des Goya[132]. C’est grâce à cet artiste, dont il avait copié quelques planches de ses Caprices, dans sa jeunesse , qu’il découvre la tauromachie. Les notes contenues dans son carnet semblent confirmer qu’il ait bien assisté à une corrida : aquarelle intitulée Le Picador (Cabinet des dessins du musée du Louvre)[133]. Le 29 mai s’achève son séjour en Andalousie. Ce n’est que le 30 mai, à Cadix, qu’il embarque à bord de la Perle pour retourner, à Tanger.

Le voyage que Delacroix a effectué en Afrique du Nord de fin janvier à juillet 1832 est primordial pour sa technique et son esthétique. Il en rapporte sept carnets constituant le journal de son voyage, dont il ne reste plus que quatre exemplaires (trois sont conservés au musée du Louvre et un, au musée Condé de Chantilly) et quelque 800 feuilles[134]. Ils permettent de suivre pas à pas le périple africain du peintre. Il a peint en tout plus de quatre-vingts peintures[134] sur des thèmes orientaux, notamment Les Femmes d'Alger dans leur appartement (1834, musée du Louvre), La Noce juive au Maroc (1841, musée du Louvre), Le Sultan du Maroc (1845, musée des Augustins de Toulouse).

Ce voyage permettait à Delacroix, qui n'avait jamais été en Italie, de retrouver « l’Antiquité vivante ». La lettre, qu’il adresse à jean-Baptiste Pierret le 29 janvier, est très éloquente à ce sujet : « Imagine mon ami ce que c’est que de voir couchés au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des savates, des personnages consulaires, des Caton, des Brutus, auxquels il ne manque même pas l’air dédaigneux que devaient avoir les maîtres du monde… »[135].

Les années de synthèse

Les Femmes d’Alger dans leur appartement

Artiste Eugène Delacroix Année 1834 Type Huile sur toile Dimensions (H × L) 180 cm × 229 cm Localisation Musée du Louvre, Paris modifier

Par ailleurs, grâce à un voyage en Afrique du Nord et à son séjour en Algérie du lundi 18 au jeudi 28 juin 1832, Delacroix aurait alors visité le harem d'un ancien reis du Dey qu'il évoquera dans sa peinture des femmes d'Alger dans leur appartement, du Salon de 1834. (Louvre, cat. no 163) scène qu'il reproduit de mémoire dans son atelier dès son retour[136].

Cette visite est finalement rendu possible par l'intervention de Poirel, ingénieur au port d'Alger, qui lui présente un ancien corsaire qui accepte d'ouvrir les portes de sa maison au jeune français. Delacroix est transporté par ce qu'il voit: «C'est comme au temps d'Homère, s'écrit-il, la femme dans la gynécée, brodant de merveilleux tissus. C'est la femme comme je la comprends»[137].

Grace à ce voyage, il fut l'un des premiers artistes à aller peindre l'Orient d'après nature, ce qui valut, outre de très nombreux croquis et aquarelles, quelques belles toiles de la veine des Femmes d'Alger dans leur appartement, tableau à la fois orientaliste et romantique, l'orientalisme étant caractéristique des artistes et écrivains au XIXe siècle.

Les premiers grands ensembles décoratifs

Eugène Delacroix, ‘'Salon du Roi au Palais Bourbon (1833-1838)’’.

Eugène Delacroix, ‘'Salon du Roi au Palais Bourbon (1833-1838)’’.

C’est le 31 août 1833 que Thiers, ministre des Travaux Publics de l’époque, confia à Delacroix, sa première grande décoration : la « peinture sue muraille » du Salon du Roi ou Salle du Trône, au Palais Bourbon (actuel Chambre des députés). Cette commande lui fut réglée : 35 000 francs. Cet ensemble est composé d’un plafond, avec une verrière centrale entourée de huit caissons (quatre grands et quatre petits), de quatre frises situées au-dessus des portes et fenêtres, et de huit pilastres[138]. Il fut peint à l’huile, sur toiles marouflées, et les frises à l’huile et à la cire, directement sur le mur afin d’obtenir une matité plus proche de la détrempe. Les pilastres furent peints eux aussi sur les murs, en adoptant la même technique, mais en grisaille[138]. Cette commande fut terminée au début de 1838 et réalisée sans collaborateurs, excepté des ornemanistes pour les décors dorés, en particulier Charles Cicéri (1782-1868), peintre décorateur et aquarelliste, qui se fit connaître au Salon de 1827, en exposant des aquarelles[139].

Dans les quatre caissons principaux, il a représenté quatre figures allégoriques symbolisant pour lui, les forces vives de l’État : la Justice, l’Agriculture, l’Industrie et le Commerce, et la Guerre[140]. Les quatre plus petits, disposés aux quatre angles de la pièce, entre les caissons principaux, sont couverts de figures d’enfants[141], avec des attributs, comme :

- Le hibou de Minerve pour la Sagesse,

- La massue d’Hercule pour la Force,

- Le ciseau et le marteau pour les Arts.

Dans les trumeaux allongés, séparant les fenêtres et les portes, ont été peints en grisaille, les principaux fleuves de France la Loire, le Rhin, la Seine, le Rhône, la Garonne et la Saône). L’Océan et la Méditerranée, cadre naturel du pays, ont été placés des deux côtés du trône[142]. Son travail fut bien accueilli par les critiques, qui, dans leur ensemble, lui reconnurent les talents d’un grand décorateur, à l’égal d’un Primatice ou d’un Rosso. Pour eux, Delacroix avait su allier intelligence et culture, en choisissant des thèmes adaptés à l’espace et au volume[143] du lieu à décorer. La Salle du Trône (aujourd’hui appelé salon Delacroix), où le roi se rendait pour inaugurer les sessions parlementaires, était effectivement une pièce ingrate à décorer, de format carré, d’environ 11 mètres de côté et qu’il dut faire aménager.

Les dernières années

Les derniers grands ensembles décoratifs

La consécration

Tant que la demande des collectionneurs reste minoritaire, sa carrière dépend du mécénat officiel. Il y a les acquisitions directes effectuées généralement sur les fonds privés du souverain. Pour se concilier les faveurs du pouvoir, il fréquente tous les cercles politiques à la mode et ne refuse jamais une visite pouvant s’avérer fructueuse.

Bien que trouvant des appuis auprès de la presse, des revues d’art et de certains critiques de l’époque (Théophile Gautier et Charles Baudelaire seront de constants soutiens), son génie ne sera que tardivement reconnu par les milieux officiels de la peinture. Il ne triomphera qu’en 1855 à l’Exposition Universelle et ne sera élu à l’Institut de France que le 10 janvier 1857 au siège de Paul Delaroche, après sept candidatures infructueuses, Ingres s'opposant à son élection. Il n'est pas entièrement satisfait car l'Académie ne lui donne pas le poste de professeur aux Beaux-Arts qu'il espérait. Il se lance alors dans un Dictionnaire des Beaux-Arts qu'il n'achève pas.

Delacroix devient, lors de l'exposition universelle de 1855, l'homme qui sut dépasser la formation classique pour renouveler la peinture.

Il meurt d'une crise d'hémoptysie des suites d'une tuberculose[144] le 13 août 1863, au 6 rue de Furstemberg à Paris. Il repose au cimetière du Père-Lachaise, division 49.

À sa mort, les artistes contemporains lui rendirent de vibrants hommages, notamment Gustave Courbet. Authentique génie, il a laissé de nombreuses œuvres engagées qui étaient souvent en rapport avec l'actualité (Les massacres de Scio ou La Liberté guidant le peuple). Il exécuta aussi nombre de tableaux à thèmes religieux (crucifixion, La Lutte de Jacob avec l'Ange, le Christ sur le lac de Génésareth, etc.), bien qu'il se soit parfois déclaré athée. Sur tous les terrains de son époque, il reste le symbole le plus éclatant de la peinture romantique.

En 1930, pour le centenaire du romantisme, Élie Faure apporte cependant des mises au points sur ce terme attribué à Delacroix[145]. Delacroix est, selon lui, plus classique qu'Ingres : « Il est aisé de montrer qu'Ingres, par ses déformations plus arbitraires qu'expressives et son peu d'intelligence de l'ordre rationnel d'une composition, est à la fois plus romantique et moins classique en dépit de ses qualités réalistes et sensuelles que Delacroix, Barye ou Daumier[146] ». La définition du mot « romantique » en peinture devant être élargie, toujours selon Élie Faure : « Les plus grands de nos classiques sont des romantiques avant la lettre, comme les bâtisseurs de cathédrales l'étaient quatre ou cinq siècles auparavant. Et à mesure que les temps s'éloignent, on s'aperçoit que Stendhal, Charles Baudelaire, Barye, Balzac, Delacroix prennent naturellement place auprès d'eux. Le romantisme, en vérité, pourrait n'être réduit à se définir que par l'excès de la saillie, qui est le principe de l'art-même et de la peinture avant tout. Mais où commence cet excès, où cesse-t-il ? Avec le génie justement. Ce serait donc les mauvais romantiques qui définiraient le romantisme[146]. »

L'influence de Delacroix

L'œuvre de Delacroix inspirera nombre de peintres, tel Vincent Van Gogh[réf. nécessaire]. Ses tableaux témoignent en effet d'une grande maîtrise de la couleur.

Le petit-fils adultérin de Talleyrand, le duc de Morny, président du corps législatif et demi-frère utérin de Napoléon III, fit de Delacroix le peintre officiel du Second Empire, bien que l'empereur lui préférât Winterhalter et Meissonnier[réf. nécessaire]. À la chute du Second empire, époque où la génétique en était à ses balbutiements, cette caractéristique physique constitua un argument pour les amis et les admirateurs de Delacroix afin de lui éviter la disgrâce posthume d'avoir appartenu à la clique impériale[réf. nécessaire].

Delacroix et la gravure

En 1827, l'éditeur et lithographe Charles Motte le persuade d'illustrer la première édition française du Faust de Johann Wolfgang von Goethe, lui-même se chargeant de lithographier les planches et de les colorier à l'aquarelle.

Delacroix et le dessin

Delacroix et la peinture d'histoire

Les thèmes littéraires

La plupart des œuvres de Delacroix sont d'inspiration littéraire. Il en était déjà ainsi de sa La Barque de Dante. Il en sera de même de son Sardanapale[147], inspiré d'un poème de Byron ; il en sera également ainsi de sa Barque de don Juan, tiré d'un autre poème de Byron, et il en sera encore ainsi de quantité d'autres peintures qui sortent tout droit des œuvres de Shakespeare, de Goethe[148] ou d'autres écrivains, notamment Walter Scott, Dante et Victor Hugo. Les "Pirates africains enlevant une jeune femme", au Louvre, seraient vraisemblablement inspirés par une de ses Orientales (la Chanson du Pirate).

Les thèmes religieux

Membre fondateur de la Société nationale des beaux-arts

Eugène Delacroix participa à la création, en 1862, de la Société nationale des beaux-arts (SNBA) mais laissa son ami, le romancier Théophile Gautier (qui l'a fait connaître dans le cénacle romantique), en devenir le président avec le peintre Aimé Millet comme vice-président. En plus de Delacroix, le comité était composé des peintres Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Pierre Puvis de Chavannes et parmi les exposants se trouvaient Léon Bonnat, Jean-Baptiste Carpeaux, Charles-François Daubigny, Laura Fredducci, Gustave Doré et Edouard Manet. En 1864, juste après la mort de Delacroix, la société organisa une exposition rétrospective de 248 peintures et lithographies de ce célèbre peintre et « step-uncle » de l'empereur[réf. nécessaire].

Le journal d’Eugène Delacroix

Débuté en 1822, interrompu en 1824, repris en 1847 jusqu'en 1863 à sa mort, le journal intime de Delacroix est le chef d'œuvre littéraire du peintre. Il y note ses réflexions sur la peinture, la poésie ou la musique. Il y consigne ses discussions avec George Sand (avec qui il a une amitié amoureuse), la baronne Joséphine de Forget (dont il est l'amant pendant une vingtaine d'années), Chopin, Chabrier… C'est un témoignage au jour le jour non seulement sur la vie du peintre, de ses inquiétudes, de sa mélancolie (qu'il évite de montrer à ses proches, excepté à sa gouvernante et confidente Jenny Le Guillou) mais aussi de la vie parisienne au milieu du XIXe siècle. La première édition du Journal de Delacroix est parue chez Plon en 1893 et a été révisée en 1932 par Joubin. Il a ensuite fallu attendre 2009 pour que Michèle Hannoosh en publie, aux éditions José Corti, une monumentale version critique, corrigée sur les manuscrits originaux et augmentée des découvertes récentes. On doit aussi à Delacroix l'ébauche d'un Dictionnaire des Beaux-Arts, assemblé et publié par Anne Larue, et des articles sur la peinture.

Ateliers

- Au 20 rue Jacob, à Paris, en 1824 (dans l'atelier que lui laissa Thales Fielding).

Delacroix travailla longtemps dans son premier atelier de la rue Notre-Dame-de-Lorette, à Paris. En 1857, afin de se rapprocher de l’église Saint-Sulpice dont il avait été chargé en 1847 de décorer une chapelle, il rejoignit l'Atelier de la rue Furstenberg. Célèbre adresse où se succèderont Frédéric Bazille, Claude Monet, ou encore Diogène Maillart, élève de Delacroix et Grand Prix de Rome en 1864.

L'endroit, 6 rue de Furstenberg Paris 6e, est aujourd'hui le musée national Eugène-Delacroix.

Les œuvres de Delacroix

Les dessins et peintures

De 1819 à 1821

- Nu assis, dit Mlle Rose, (1817-1820), musée du Louvre à Paris,

- La Vierge des Moissons, (1819), église Saint-Eutrope d’Orcemont,

- Étude d’homme nu, dit aussi Polonais, (vers 1820), musée du Louvre à Paris,

- La Vierge du Sacré-Cœur, (1821), (cathédrale d’Ajaccio),

De 1822 à 1824

- La Barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers, (1822), 189 × 241,5 cm, (musée du Louvre à Paris),

- Études de chevaux, (vers 1822-1824), 27 × 32,5 cm, (Collection particulière),

- Les Natchez, (1822-1835), (Metropolitan Museum of Art de New York),

- Bouquet de fleurs, (vers 1824), (musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlons-en-Champagne),

- Cheval arabe à la couverture bleue, (1823), (New York, Collection particulière),

- Scènes des massacres de Scio, (1824), (musée du Louvre à Paris),

- Jeune orpheline au cimetière, (1824), (musée du Louvre à Paris),

- Le Tasse dans la maison des fous, (Collection particulière),

- Aline la mulâtresse ou Portrait d'Aspasie la Mauresque, (vers 1824), (musée Fabre de Montpellier),

- Autoportrait dit en Ravenswood ou en Hamlet, (vers 1824), (musée Eugène-Delacroix à Paris),

- Le Christ au jardin des oliviers, (1824-1827), église Saint-Paul Saint-Louis de Paris),

De 1825 à 1832

- La Femme au bas blanc, (1825), (collection privée),

- Deux chevaux de ferme, (1825?), (Brame et Lorenceau),

- La Grèce sur les ruines de Missolonghi, (1826), 213 × 142 cm (musée des Beaux-Arts de Bordeaux),

- Le Doge Marino Faliero condamné à mort, (1826) (Wallace collection de Londres),

- Combat de Giaour et Hassan, (1826) (Art Institute de Chicago),

- Nature morte aux homards, (1826-1827) (musée du Louvre à Paris),

- Louis-Auguste Schwiter, (1826-1830) (National Gallery de Londres),

- La Mort de Sardanapale, (1827-1828), huile sur toile, 392 × 496 cm, (musée du Louvre à Paris),

- Femme avec un perroquet, (1827) (musée des Beaux-Arts de Lyon),

- le Christ au jardin des Oliviers, (1827) (Eglise Saint-Paul-Saint-Louis Paris),

- Méphistophélès apparaissant à Faust, (1827), (Wallace Collection de Londres),

- Portrait d'Auguste-Richard de la Hautière, (1813-1882), (1828), (musée Eugène-Delacroix à Paris),

- L'Assassinat de l'évêque de Liège, (1829), (musée du Louvre à Paris),

- La Liberté guidant le peuple, (1830), (260 × 325 cm) (musée du Louvre à Paris),

- Mirabeau et Dreux-Brézé, le 23 juin 1789, (1830), (musée Eugène-Delacroix à Paris),

- La Bataille de Poitiers, (1830), (musée du Louvre à Paris),

- La Bataille de Nancy, (1831), 237 × 350 cm, (musée des Beaux-Arts de Nancy),

- Boissy d’Anglas saluant la tête du député Féraud, (1831), (musée des Beaux-Arts de Bordeaux),

- Paganini jouant du violon (1831), (Collection Philipps de Washington),

- Fantasia arabe ou exercices marocains, (1832), (musée Fabre de Montpellier),

- Fantasia marocaine, (1832), (Städelsches Kunsinstitut, Francfort),

- Campagne anglaise (1825), musée du Louvre à Paris

De 1833 à 1839

- L'Éducation d'Achille, (1833-1847), (Palais-Bourbon de Paris),

- Portrait de Léon Riesener, (1834), (musée du Louvre à Paris),

- Femmes d'Alger dans leur appartement, (1834), 180 × 229 cm (musée du Louvre à Paris),

- Le Christ entre les deux larrons., 1835, (La Cohue) - (musée des Beaux-Arts de Vannes).

- Hamlet et Horatio au cimetière, (1835), (Francfort),

- La Bataille de Taillebourg, (1835-1837), 485 × 555 m, (musée du château de Versailles),

- Turc à la selle, (vers 1835-1840), (musée du Louvre à Paris),

- Saint Sébastien, (1836), (église Saint-Michel de Nantua),

- Hamlet au cimetière, (1836), (Suisse, collection particulière),

- Autoportrait au gilet vert, (1837), 65 × 54,5 cm, (musée du Louvre à Paris),

- Charles Quint au monastère de Yuste, (1837), (musée Eugène-Delacroix à Paris),

- Guerrier près d'un tombeau, (1838), (Museum of Art d'Hiroshima),

- Les Aïssaouas, (1838), (The Mineapolis Institute of Arts),

- Portrait de Chopin, (1838), (musée du Louvre à Paris) ;

- Portrait de George Sand, (1838), (Ordrupgoard-Samlingen d'Ordrupgoard),

- Fanatiques de Tanger, (1838), (Houston Museum of Fine Arts),

- Christophe Colomb et son fils à La Rabida, (1838), (Museum of Art de Toledo),

- Médée furieuse, esquisse, (1838-1862), 260 × 165 cm, (musée des Beaux-Arts de Lille),

- Hamlet et Horatorio au cimetière, (1839), (musée du Louvre à Paris),

- Le Retour de Christophe Colomb, (1839), (Museum of Art de Toledo),

De 1840 à 1846

- Entrée des Croisés à Constantinople, (1840), (musée Condé de Chantilly),

- Autoportrait, (1840), (Galerie des Offices de Florence),

- Entrée des Croisés à Constantinople, (1840), 410 × 498 cm, (musée du Louvre à Paris),

- La Justice de Trajan, (1840), (musée des Beaux-Arts de Rouen),

- Le Naufrage de Don Juan, (1840), (musée du Louvre à Paris),

- Portrait de Jenny Le Guillou, (1840), (musée du Louvre à Paris),

- Indienne dévorée par un tigre, (v. 1840-1850), (Staatsgalerie de Stuttgart),

- La Noce juive au Maroc, (1841), (musée du Louvre à Paris),

- La Fuite de Loth, (v. 1841), (musée du Louvre à Paris),

- L'Éducation de la Vierge, (1842), (musée Eugène-Delacroix à Paris),

- Cheval attaqué par une lionne, (1842), (musée du Louvre à Paris),

- Pietà, (1843-1844), (Église Saint-Denis du Saint-Sacrement à Paris),

- Madeleine dans le désert, (1845), (musée Eugène-Delacroix à Paris),

- Le Sultan du Maroc entouré de sa garde, (1845), (musée des Augustins de Toulouse),

- Le Christ en croix, (1846), (Walters Art Museum de Baltimore),

- Corps de garde à Meknès, (1846), (Von der Heydt Museum de Wuppertal),

De 1847 à 1853

- Corps de garde marocain, (1847), (musée Condé à Chantilly),

- Musiciens juifs de Mogador, (1847), (musée du Louvre),

- Marocains jouant aux échecs, (vers 1847-1848), (National Gallery of Scotland d'Édimbourg),

- Comédiens et Bouffons arabes, (1848), (musée des Beaux-Arts de Tours),

- Paysage à Champrosay, (vers 1849), (musée Malraux du Havre),

- Othello et Desdémone, (1849), (Ottawa),

- Michel-Ange dans son atelier, (1849-1850), (musée Fabre de Montpellier),

- Lady Macbeth Somnambule, (1850), (The Beaverbrook Art Gallery, Canada),

- Lion dévorant un Lapin, (1850), (musée du Louvre à Paris),

- Apollon combattant le serpent Python, (1850-1851), (Galerie d'Apollon du musée du Louvre à Paris),

- Cavalier arabe donnant un signal, (1851), (The Chrysler Museum de Norfolk),

- La Mer à Dieppe, (1852), (musée du Louvre à Paris),

- Parfise et la Demoiselle, (1852), (Walters Art Gallery de Baltimore),

- La Fiancée d'Abydos, (1852-1853), (musée du Louvre à Paris),

- Le Christ sur le lac de Génésareth, (vers 1853), (Portland Art Museum),

De 1854 à 1863

- La Chasse aux lions, (1854), (musée d’Orsay à Paris),

- Baigneuses ou Femmes turques au bain, (1854), (Wadsworth Atheneum à Hartford),

- Les Deux Foscari, (1855), (Musée Condé de Chantilly),

- Marocains en voyage, (1855), (Museum of Art de Providence, Rhode Island),

- Lutte de Jacob avec l'Ange, (1855-1861), (Chapelle des Anges à l’Église Saint-Sulpice de Paris),

- Saint Michel terrassant le dragon, (1855-1861), (Chapelle des Anges à l’Église Saint-Sulpice de Paris),

- Héliodore chassé du temple, (1855-1861), (Chapelle des Anges à l’Église Saint-Sulpice de Paris),

- Les Convulsionnaires de Tanger, (1857), (musée des Beaux-Arts de l'Ontario de Toronto),

- Chasses aux lions, (1858) (Art Institute de Boston),

- L'Enlèvement de Rébecca, (1858), (musée du Louvre à Paris),

- Ovide chez les Scythes, (1859), 88 × 130 cm, (National Gallery de Londres),

- Hamlet et Horatio au cimetière et les deux fossoyeurs, (1859), (Musée du Louvre à Paris),

- Chevaux arabes se battant dans une écurie, (1860), (Musée du Louvre à Paris),

- Ugolin et ses fils dans la tour, (1860), (Ordrupgaatd-samlingen d'Ordrupgaatd),

- La Chasse aux lions, (1860-1861), (Art Institute de Chicago),

- Médée furieuse, (1862), (Musée du Louvre à Paris),

- Chevaux à l'abreuvoir, (1862), (Museum of Art de Philadelphie),

- Camp arabe, la nuit, (1863), (Szépmüvészeti Muzeum de Budapest),

- La Perception de l’impôt arabe ou Combat d'Arabes dans la montagne, (1863), (National Gallery de Washington),

Les gravures

Les lithographies

- Macbeth consultant les sorcières, (1825), lithographie, Bertauts, R. Rodier imprimeur, Paris

- Faust et Méphistophélès galopant dans la nuit du sabbat, (1826), Nemours au Château-Musée

- Faust dans la prison de Marguerite, (1828), lithographie, chez motte imprimeur, Paris

Objets d'usage courant

Plusieurs œuvres d'Eugène Delacroix ont servi à des objets français d'usage courant :

- Dans les années 1980, une série de timbres postaux représenta des détails du tableau suivant : La Liberté guidant le peuple.

- À la fin du XXe siècle, le billet de banque de cent francs commémorait Delacroix et son tableau La Liberté guidant le peuple. Il s'agissait alors du seul billet de banque au monde représentant une femme aux seins nus. Il était impossible de le changer en monnaie locale dans certains pays islamiques.

Bibliographie

- Michel Laclotte et Jean-Pierre Cuzin, « Dictionnaire de la peinture du Moyen Âge à nos jours, Larousse, Paris, 1987, (ISBN 2035113078)

- Élie Faure, « Histoire de l'art », éditions Denoël, Paris, 1987, en 5 volumes, t. V, (ISBN 2207100766)

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Eugène Delacroix » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878 (Wikisource)

- (fr) Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, vol. 4, éditions Gründ, janvier 1999, 13440 p. (ISBN 2700030141), p. 364-369

- (fr) Maurice Sérullaz-Conservateur en chef au Musée du Louvre, Delacroix, Paris, éditions Fernand Nathan, 1981, M-29974e éd., 207 p. (ISBN 2092845594), p. 44

- (fr) Claude Pétry – Lee Johnson – Arlette Serullaz et musée des Beaux-Arts de Rouen, Delacroix, la naissance d'un nouveau romantisme, Rouen, éditions Réunion des musées nationaux, 1998, 191 p. (ISBN 2711836959)

- (fr) Maurice Sérullaz-Conservateur en chef au Musée du Louvre, Biographie de Eugène Delacroix, Paris, éditions Fayard, 1er janvier 1989, 476 p. (ISBN 2213022631)

- Talleyrand, Jean Orieux, éditions Flammarion, 12 octobre 1970.

- (de) Robert Floetemeyer, Delacroix' Bild des Menschen - Erkundungen vor dem Hintergrund der Kunst des Rubens ( Delacroix image de l'homme:(Explorations dans le contexte de l'art de Rubens), Mayence, Editions Philipp von Zabern, 1998, 280 p. (ISBN 3805323298/978-3805323291)

- (fr) Arlette Sérullaz et Edwart Vignot, Le bestiaire d'Eugène Delacroix, Paris, Editions Citadelle et Mazenod, 22 octobre 2008, 239 p. (ISBN 2850882682)

- (fr) Gilles Néret, Eugène Delacroix 1798-1863, Cologne, éditions Taschen, 19 avril 2000, 96 p. (ISBN 382285946x)

- (fr) Bernard Edina-Cabanne Pierre-Durand Janic-Legrand Gérard-Collectif, Histoire de l'Art du Moyen Âge à nos jours, Paris, Editions Larousse, 14 juin 2006, 947 p. (ISBN 2035833205), p. 268,454,469,472,478,482,484,486,489-490,492-495,497,503,206-508,510,512-514,516,520,523,529-531,539,551,553,568

- (fr) D. Fromont, La peinture française de David à Courbet, Paris, Elsevier, Bruxelles, éditions et Ateliers d'Art Graphique, 1956, 104 p. (ISBN 2035113078), p. 1er page de couverture. 15. 17-19. 29. 66-70

- (fr) Maurice Sérullaz et Collectif (préfaces de Edgard Pisani et Mohamed Bennouna), Voyage au Maroc, Flammarion, Paris, 18 juin 1999, 239 p. (ISBN 2080125753)

- (fr) Pierre Aulas-Alexis Berchadsky-Ali Guenoun-Emir Harbi-Kamel Yassili, France et Algérie, Journal d'une passion : Eugène Delacroix - Une journée au Harem, Paris, Editions Larousse sous la direction de Jacques Marseille et Henriette Walter, 28 février 2002, 320 p. (ISBN 2035052645), p. 21. 164. 169. 193

Correspondance

- George Sand et Eugène Delacroix, Correspondance : le rendez-vous manqué (édition de Françoise Alexandre), les Éditions de l'Amateur, coll. « Regard sur l'art », Paris, 2005. – 303 p.- [8] p. de pl., (ISBN 2-85917-381-1)

- INHA - Journal et Correspondance d'Eugène Delacroix

Œuvres critiques

- Œuvres littéraires : I. Études esthétiques (1829-1863) : http://classiques.uqac.ca/classiques/delacroix_eugene/etudes_esthetiques/etudes_esthetiques.html

Généalogie cognatique et collatéraux