- La Gazette (France)

-

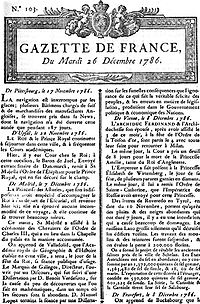

La Gazette de France La Gazette

Pays  France

FranceLangue Français Périodicité Hebdomadaire, puis quotidienne Genre Politique, diplomatie Fondateur Théophraste Renaudot Date de fondation 30 mai 1631[1] Date du dernier numéro 30 septembre 1915[1] Éditeur Paris La Gazette est un périodique créé en 1631 avec l'appui de Richelieu par Théophraste Renaudot, médecin de Louis XIII. Disparue en 1915, c’était le plus ancien des journaux publiés en France.

Sommaire

Début sous l'Ancien régime

Paraissant tous les vendredis, la Gazette comportait quatre pages et avait pour rôle d’informer les lecteurs sur les nouvelles provenant de l’étranger, de la Cour. Surtout spécialisée dans les affaires politiques et diplomatiques, elle compte parmi ses premiers membres d’Hozier, Voiture, Bautru et La Calprenède. Louis XIII y collaborait ponctuellement par amusement[2].

En 1762, elle changea de titre pour celui de Gazette de France, avec pour sous-titre Organe officiel du Gouvernement royal. En 1787, Charles-Joseph Panckouke la prit en location et l’ajouta au Mercure de France dont il était propriétaire et au Moniteur universel qu’il fonda peu de temps après.

Au XVIIe siècle, elle était tirée à 8000 exemplaires dans la capitale et diffusée en province sous 35 éditions[2].

La Gazette resta silencieuse sur la naissance de la Révolution, elle n’aborda même pas la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, se limitant aux actes du gouvernement. Pour satisfaire ses clients, Panckouke publia un supplément, le Gazettin, qui informait les lecteurs du compte-rendu des débats de l’Assemblée constituante.

En 1791, le ministère des Affaires étrangères reprit la Gazette qu’il possédait. Nicolas Fallet fut nommé directeur et elle devint la tribune du parti girondin. Chamfort lui succéda.

L’organe des royalistes

À partir du 1er mai 1792, la Gazette parut quotidiennement et prit le nom de Gazette nationale de France après l’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Le ton des articles de la Gazette, dont l’orientation politique changera en fonction des régimes en place, resta impartial et très prudent. Bonapartiste sous le Premier Empire, elle s’affirmera ouvertement royaliste pendant la Restauration.

Cette ligne éditoriale restera le fonds de commerce de la Gazette rebaptisée la Gazette de France sous la IIIe République jusqu’à la parution de son dernier numéro en 1915. Elle attire alors des journalistes engagés qui en font l’organe des légitimistes, puis des orléanistes Charles Maurras ou Jacques Bainville.

Sources

- Jean Tulard, Jean-François Fayard et Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française. 1789-1799, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 1987, 1998 [détail de l’édition]

- Christophe Levantal, Louis XIV, chronographie d’un règne, Éd. Infolio, 2009

Références

- Notice de collection ou de série no FRBNF32780021, catalogue Bn-Opale Plus, BnF.

- Stéphane Haffemayer, L'information dans la France du XVIIe siècle : la gazette Renaudot de 1647 à 1663, Ed. Honoré Champion, 2002.

Liens externes

Catégories :- Ancien Régime

- Journal de la Révolution française

- Presse sous le Premier Empire

- Presse quotidienne nationale française disparue

- Histoire de la presse en France

- Titre de presse créé en 1631

- Titre de presse disparu en 1915

Wikimedia Foundation. 2010.