- Breton

-

Cet article concerne la langue bretonne. Pour les autres significations, voir Breton (homonymie).

Cet article concerne la langue bretonne. Pour les autres significations, voir Breton (homonymie).Breton

BrezhonegParlée en France Région Bretagne Nombre de locuteurs 206 000 sur les cinq départements de la Bretagne historique en 2007[1], 16 000 en région Île-de-France en 2007 [2]

Typologie V2, VSO Classification par famille Statut officiel Langue officielle de Les langues régionales sont désormais reconnues comme faisant partie du patrimoine national français depuis la révision de la Constitution de juillet 2008. Depuis 2004, le breton a été reconnu comme langue de Bretagne par le conseil régional[3]. Régi par Office de la langue bretonne (Ofis ar Brezhoneg) Codes de langue ISO 639-1 br ISO 639-2 bre ISO 639-3 bre IETF br Échantillon article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (voir le texte en français)

Mellad unan

Dieub ha par en o dellezegezh hag o gwirioù eo ganet an holl dud. Poell ha skiant zo dezho ha dleout a reont bevañ an eil gant egile en ur spered a genvreudeuriezh.

modifier

Le breton (brezhoneg en breton) est une langue celtique parlée par 206 000 personnes en Bretagne. Ses locuteurs sont des brittophones ou bretonnants. La langue est gérée et promue, de facto, par l’Office public de la langue bretonne (Ofis publik ar brezhoneg).

Le nom brezhoneg, signifiant langue bretonne, se prononce soit [bʁe'zõːnək] ou [bre'zõːnɛk] dans les dialectes majoritaires (KLT), mais [bʁehõ'neːk] dans le dialecte vannetais.

Elle appartient au groupe des langues celtiques insulaires, c'est-à-dire originaires de l'île de Grande-Bretagne et plus précisément au groupe brittonique. Elle est apparentée au cornique et au gallois, pratiqués au Royaume-Uni.

Selon le sondage TMO de Fañch Broudig réalisé en 2007, il y aurait au minimum 206 000 locuteurs actifs sur les cinq départements de la Bretagne historique, ce qui représente 5 % de la population bretonne[4]. En effet, le breton est, après le français, la première langue parlée en région Bretagne[5], devant le gallo, ayant sept fois moins de locuteurs. Depuis les années 1980, la quasi-totalité des brittophones sont bilingues et capables de s'exprimer en français.

Le breton est reconnu comme langue régionale ou minoritaire de France et comme langue de région Bretagne, aux côtés du français et du gallo. Il est classé comme « langue sérieusement en danger » selon l'Unesco[6].

Sa pratique traditionnelle est majoritairement concentrée dans l'ouest de la péninsule et d'une ligne allant environ de Plouha (au nord) au pays de Muzillac (au sud)[7]. Cette région est appelée la Basse-Bretagne. En revanche, ce zonage tend à devenir de moins en moins significatif depuis les années 1950.

Depuis les années 1990, le breton est de plus en plus représenté dans toute la Bretagne, notamment dans l'enseignement, la signalisation, la télévision, la vie quotidienne, etc. Ya d'ar brezhoneg (oui au breton), une campagne de promotion et de revitalisation de la langue, a été créé par l'Office de la langue bretonne en 2001.

Des controverses sur la langue bretonne existent, comme dans d'autres langues, sur divers sujets comme la prononciation ou le vocabulaire. Il y a des partisans d’un breton « populaire » et les partisans d’une langue « purifiée », n’utilisant pas ou très peu d’emprunts au français. De plus, ces controverses portent aussi sur l’écriture de la langue, l'orthographe officielle, de facto, étant le peurunvan. Par contre, ces querelles se sont beaucoup calmées depuis les dernières années. Il y a toutefois encore quelques différends entre les promoteurs de : la graphie dite « unifiée », ou littéralement « à l’unification parachevée » (peurunvan), dite aussi KLTG (pour Kerne, Leon, Treger, Gwened, c’est-à-dire des parlers bretons en Cornouaille, Léon, Trégor et Vannetais), créée dans le but de faire une synthèse de ces quatre parlers, devenue largement majoritaire ; celle dite « universitaire » (skolveurieg), basée sur la phonologie, elle regroupe le KLT d’un côté et possède une variante pour le parler vannetais ; et celle dite « interdialectale » (etrerannyezhel), basée sur l’étymologie et dont le but, de la même façon que l’écriture dite unifiée, est de faire une synthèse des parlers KLTG en un système orthographique cohérent.

Histoire

La communauté de langue brittonique vers le VIe siècle. La mer était davantage un moyen de communication qu'un obstacle.

La communauté de langue brittonique vers le VIe siècle. La mer était davantage un moyen de communication qu'un obstacle.

Le breton est une langue celtique de la branche brittonique, en cela proche du gallois et plus encore du cornique. Son histoire en Bretagne « continentale » commence à la fin de l’Antiquité et la langue s’y implante autour du Ve siècle à la faveur des migrations de populations bretonnes vers la péninsule armoricaine.

Le breton est généralement scindé en trois phases historiques :

- le vieux breton, du Ve siècle au XIe siècle ;

- le moyen breton, du XIIe siècle au XVIe siècle ;

- le breton moderne, du XVIIe siècle à nos jours[8].

Cette langue est traditionnellement parlée dans la partie occidentale de la Bretagne (ou Basse-Bretagne) à partir d'une ligne allant de Saint-Brieuc (au nord) au pays de Guérande (au sud)[9].

Antiquité

Articles détaillés : Langue brittonique, Armorique au Haut Moyen Âge, Émigration bretonne en Armorique et Bretons continentaux.Sous l'Empire romain, le brittonique dont est issu le breton, était parlé dans la province romaine de Britannia, soit environ jusqu'à la Clyde (rivière de Glasgow), le latin n'ayant pas remplacé la langue vernaculaire. C'est dans ce breton qu’écrivent les poètes Aneurin et Taliesin dans les royaumes bretons du sud de l'Écosse actuelle. Au XIXe siècle en France, on commence à appeler cette langue le brittonique pour le distinguer du breton armoricain. Ce terme désigne aussi la langue bretonne avant le VIIe siècle.

Avec le Déclin de l'Empire romain d'Occident, des communautés entières de Britto-romains émigrent dans une partie de l'Armorique depuis les régions de l’ouest de la Grande-Bretagne (qualifiée dans ce contexte de Bretagne insulaire), surtout depuis le Devon et la Cornouailles. Ces émigrants apportent avec eux leur culture, leur organisation, leur langue et se mélangent à la population gallo-romaine d'Armorique.

Certains historiens, comme Léon Fleuriot dans son ouvrage Les Origines de la Bretagne, se fondant sur César et Tacite, ont proposé une proximité de breton avec le gaulois. Dans les années 1950, le chanoine Falc'hun avança que le breton aurait bénéficié d’un apport du gaulois. Pour lui, ceci expliquerait la principale différence du vannetais avec les autres dialectes bretons, à savoir l'accent sur la finale des mots et non la pénultième. Son premier argument consistait en la persistance du gaulois chez les Arvernes jusqu'à une époque tardive, ce qui lui faisait supposer qu’il devait en être de même en Armorique. Cette hypothèse a été contestée entre autres par Kenneth Jackson dans son ouvrage sur l’histoire de la langue bretonne en 1969, et elle est aujourd'hui rejetée par les spécialistes.

Ce dernier a par ailleurs utilisé l'Atlas linguistique de basse-Bretagne, de Pierre Le Roux, afin de mettre en évidence le rôle des routes dans la diffusion des influences depuis le centre-Bretagne.

On sait aujourd’hui que :

- le KLT (voir l’article ou les explications plus bas) comme le gallois sont accentués sur la pénultième[10] ;

- le vieil irlandais était accentué sur la première syllabe ;

- le gaulois était accentué sur l’antépénultième, l’initiale ou la finale.

Cette diversité de la position de l’accent tonique dans les langues celtiques interdirait toute supposition sur la place de l’accent en vieux celtique et ne permettrait pas d’expliquer par un substrat gaulois les spécificités du vannetais[11].

Par contre, la romanisation semble avoir été bien plus avancée dans le vannetais où les vestiges gallo-romains sont bien plus nombreux que dans le reste de la Bretagne. De plus, la palatalisation de /k/ et /g/ est un phénomène inhérent au bas-latin des IIe et IIIe siècles, donc avant les premières immigrations bretonnes. Enfin, le vannetais et le bas-cornouaillais ont effectué plus d’emprunts au roman que les autres dialectes surtout le long de la route Vannes-Quimper. L'accentuation du vannetais aurait été celle du vieux-breton dans son ensemble. Son maintien ne peut cependant être dû en tout à l’influence romane, puisque les langues romanes privilégient les paroxytons, c’est-à-dire les mots accentués sur l’avant-dernière syllabe[12].

Haut Moyen Âge

Suite à la bataille de Jengland (851), la Bretagne se voit octroyer les Marches de Bretagne, comprenant notamment Nantes et Rennes. Ces villes romanes, plus majoritairement francophones que brittophones, exerceront une influence notable dans le recul du breton parmi l’élite bretonne : dès le haut Moyen Âge, le français tend à remplacer le breton dans l’administration ducale et le dernier duc de Bretagne à parler breton est Alain IV Fergent (mort en 1112)[8].

Moyen Âge

Article détaillé : Histoire de la Bretagne.C’est à cette époque que le breton est devenu une langue propre à la Bretagne armoricaine. Il a été étudié par Léon Fleuriot dans sa grammaire et son dictionnaire du vieux-breton.

On distingue :

- le vieux breton, du VIIe siècle au XIe siècle.

- le moyen breton, de la fin du XIe siècle à la fin du XVIe siècle. De la littérature de cette époque nous est parvenue, principalement de la poésie et du théâtre, pour la plus grande part d’inspiration religieuse.

Vers l’an 1000, en suivant la frontière des toponymes signifiant monastère : Mouster, Monter, Montoir (établis dans une localité à l’époque bretonnante) qui s’opposent au toponyme moutiers (établis dans une localité à l’époque de langue romane). On s’aperçoit que le breton était usité dans à peu près les trois départements du Morbihan, du Finistère, Côtes-d'Armor, une petite partie de celui d'Ille-et-Vilaine et un large pays Guérandais dans la Loire-Atlantique.

- Au XIVe siècle, le breton était parlé à l’est de Loudéac, à Plémet (en 1350 à l’occasion du jugement de canonisation de saint Yves, un interprète était originaire de cette paroisse).

- En 1499, le chevalier allemand Arnold Von Harff met par écrit quelques phrases de breton entendues à Nantes.

Jusqu’au XIIe siècle, il resta le parler des élites de l’État breton, il ne fut ensuite plus que celui du peuple de Bretagne occidentale ou Basse-Bretagne (en breton Breizh Izel) quand successivement la noblesse, puis la bourgeoisie bretonnes se francisèrent en passant du latin au français. Pour l’écrit, le duché de Bretagne employa le latin puis le français au XVe siècle.

Voir aussi : langue en Loire-Atlantique et breton de Batz-sur-Mer

Politique linguistique des ducs de Bretagne

Dès la fin du XIIIe siècle et bien avant la réunion du Duché de Bretagne au Royaume de France, l'administration ducale abandonna le latin au profit du français, sans passer par le breton. Jusqu'au XIIIe siècle, les actes administratifs et juridiques sont rédigés en latin, puis le français concurrence le latin dans les actes de la chancellerie avant de le remplacer définitivement[13],[14]. L'historien Jean Kerhervé affirme n'avoir jamais retrouvé au cours de ses dépouillements d'archives un quelconque document financier en breton[15].

Par ailleurs, aucun des derniers ducs de Bretagne ne s'exprima en breton et leur effort de centralisation s'appuyait exclusivement sur l'utilisation du français[15]. Ainsi, Charles de Blois (1341-1364) devait-il recourir aux services d'un interprète lorsqu'il devait s'adresser à ses sujets de Basse-Bretagne[15].

Terminé en 1464, le Catholicon de Jehan Lagadeuc, dictionnaire trilingue Breton-Français-Latin, est à la fois le premier dictionnaire breton, le premier dictionnaire français, et le premier dictionnaire trilingue.

Politique linguistique des rois de France

Après l'union du duché à la France, l’Ancien Régime, faisant peu de cas des langues locales, accepta le breton comme il était : essentiellement une langue vernaculaire et utilisée pour le culte. Cependant l'usage du français fut imposé dans l’administration, suivant l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui prescrivait l’emploi du français dans les cours de justice et les actes officiels. Mais cette imposition fut de portée symbolique, car le duché de Bretagne avait abandonné le latin pour le français comme langue administrative plus d’un siècle avant le royaume de France[13],[14].

Un moine cistercien, né à Hennebont, Paul-Yves Pezron (1639-1706), très renommé pour ses études historiques et ses chronologies établies à partir de la Bible et des textes anciens, entreprend, vers 1700, de rattacher les Gaulois, Bretons et Galates, inclus et leur "langue celtique" au petit-fils de Noé, Gomer. S'appuyant sur sa connaissance du breton, il est un précurseur de la linguistique des langues celtiques.

Politique linguistique pendant la Révolution

En 1790, l’Assemblée nationale commence par faire traduire dans toutes les langues régionales les lois et décrets, avant d’abandonner cet effort trop coûteux[16]. En 1794, Barère effectue une présentation au Comité de salut public de son « rapport sur les idiomes » dans lequel il déclarait que « le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton » (Le fédéralisme étant présenté par ce Comité comme ennemi de la « République une et indivisible »[17]).

Cet usage imposé de la langue française, principalement dans l'enseignement, est présenté aussi par ses promoteurs comme visant à élever le niveau de connaissance de la population par l'instruction ainsi que par la diffusion d'une langue commune[18]. Pour les révolutionnaires, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale est un obstacle à la démocratie et aux débats démocratiques, c'est les laisser à la merci de l'arbitraire, mais c'est également un obstacle à la diffusion des idées révolutionnaires : « La monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel ; dans la démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale, incapables de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie […] Nous devons aux citoyens « l'instrument de la pensée publique, l'agent le plus sûr de la Révolution », le même langage »[19].

De l'idée de « langue commune », on passe rapidement à l'idée de « langue unique » demandant l'éradication des autres langues. L’Abbé Grégoire déclare en 1793 devant de Comité de l'Instruction publique : « il est plus important qu'on ne pense en politique d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers, qui prolongent l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés. » et l'année suivante il rend son « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. »[18].

Le 21 octobre 1793, une loi institue des écoles primaires d’État où les élèves apprennent le français. Le 26 octobre, par décret, la Convention décide que « le français sera seul en usage à l’école ». Le 27 janvier 1794, un décret ordonne la nomination, dans chaque commune où on ne parle pas français, d’un instituteur francophone. Mais vu le peu d'établissements scolaires, ces mesures ne furent pas suivies d'effets immédiats, l'instruction publique et obligatoire n'étant mise en place que sous la Troisième République[20].

Période romantique : renouveau de la langue bretonne

En 1805, l’Académie Celtique est fondée par Napoléon Ier, c’est la première association étudiant la langue et la culture bretonne. Le président est Théophile Malo Corret de la Tour d'Auvergne.

En 1807, Jean-François Le Gonidec publie une Grammaire celto-bretonne dans laquelle il réforme l’orthographe du breton, puis en 1821 un Dictionnaire celto-breton, en s'employant à retrouver une pureté de la langue. Mais, trop intellectuelle et trop à contre sens des idées dominantes, son œuvre était restée théorique. Ce sont les jeunes bretonnants depuis le début du XXe siècle qui se sont réapproprié leur langue et ont mis en application l'enseignement de Le Gonidec. Et cela continue aujourd'hui.

En 1839, Villemarqué publie le Barzaz Breiz, recueil de chants traditionnels en breton, présentant une « Histoire poétique de la Bretagne ». On sait aujourd’hui que certains des textes collectés ont été revus et modifiés par l’auteur, comme le faisaient les auteurs de contes populaires tels Charles Perrault et Grimm, et certains autres textes ont été entièrement composés par lui, mais Donatien Laurent a montré dans sa thèse soutenue en 1974 que ces arrangements ne représentent qu'une part très minime du recueil. C’est de son œuvre que date le renouveau littéraire breton. En 1864, Charles de Gaulle, grand-oncle du futur Général de Gaulle, lance son Appel aux Celtes pour la renaissance littéraire et linguistique de la Bretagne et des pays celtes frères.

Politique scolaire sous la IIIe République

Sous la IIIe République, les pouvoirs publics désirent assurer l’unité française et faciliter la promotion sociale au sein de la Nation. Pour ces raisons, les responsables de l’enseignement public commencent à proscrire l’usage de tous patois ou parlers régionaux à l’école. À partir du milieu du XIXe siècle, le pouvoir central réprime les langues dites régionales[réf. nécessaire] et les présente comme arriérées, rétrogrades, et facteurs de frein au progrès[réf. nécessaire], yezh ar moc'h, "la langue des oies et des cochons"[21] (cf. l'article sur le symbole). À partir de la fin du XIXe, ces langues sont interdites dans l’enseignement.

Ainsi en 1902, le ministère Combes promulgue par décret l’interdiction de « l’usage abusif du breton. » Les écoles religieuses suivent rapidement et le breton n’est plus enseigné à partir du début du XXe siècle mais continue à être transmis de génération en génération par voie orale.

Il faut noter quelques initiatives particulières tendant à promouvoir un certain enseignement de la langue bretonne dans les Écoles chrétiennes, depuis celle du Frère Constantius au début du siècle, au pays de Léon principalement, jusqu’à celle du frère Seité, après la dernière guerre.

Au milieu du XIXe siècle, selon François Vallée, il existait des écoles privées chrétiennes qui, entre autres choses, apprenaient à lire en breton et en latin, et enseignaient quelques rudiments de français littéraire. Un certain nombre d’évêques, également au XIXe siècle, en Basse-Bretagne, Mgr Graverand en particulier, ont essayé d’organiser un enseignement du breton et de l’histoire de la Bretagne, parfois en breton, comme le montre l’histoire de Bretagne en breton rédigée par Anna Mezmeur, religieuse de la congrégation du Saint-Esprit.

La politique scolaire contre le breton date de la fin du XIXe siècle. Elle utilise alors deux méthodes :

- d’une part, le breton n’est plus enseigné à l’école, car on fait fermer les écoles en breton[22] ;

- d’autre part, le français doit être la seule langue utilisée dans les écoles républicaines, y compris dans les cours de récréation. Comme les autres locuteurs des langues parlées en France et dans les possessions françaises d’Outre-Mer, les élèves bretonnants subissent des persécutions officielles au moyen notamment de pratiques humiliantes. Ainsi se répand la pratique du symbole, petit objet qui passe au cou d’élève à élève pendant la récréation à chaque fois que l’un d’entre eux parle breton, avec une punition pour le dernier élève à l’avoir.

Certains pensent que la politique française vise à imposer pour des motifs idéologiques la langue française comme langue unique de la République (« je ne veux voir qu’une seule tête, n’entendre qu’une seule langue »[réf. nécessaire]). Pour illustrer la vigueur de cette politique, ils s’appuient notamment sur une phrase qui aurait été longtemps affichée dans certaines écoles primaires : « Il est interdit de parler breton et de cracher par terre », phrase qui associe deux interdictions de nature différente, une liée à l’hygiène et une à l’emploi de la langue, censé illustrer la politique d’amalgame et de dévalorisation employée pour parvenir à éradiquer le breton en Bretagne. Or à ce jour aucune affiche de ce type n'a été mise au jour et les exemplaires étudiés se sont avérés être des montages récents.

Ainsi, récemment il a été affirmé que le « Musée Rural de l’Éducation de Bothoa » à Saint-Nicolas-du-Pélem dans les Côtes-d'Armor possédait une telle affiche or après enquête ce musée ne possède aucune affiche portant une telle mention[23]. Fañch Broudig qui a mené une étude sur le sujet a conclu à un faux pour un autre cas impliquant le Musée de l'École Rurale de Trégarvan[24]:

« Autant le principe édicté en 1897 par l’Inspecteur d’Académie du Finistère, Dosimont, selon lequel pas un mot de breton ne devait être prononcé ni en classe ni dans les cours de récréation est couramment référencé, autant il est difficile de retrouver trace de l’interdiction « de cracher par terre et de parler breton » (…) Sous réserve d’inventaire complémentaire, il faut considérer que la phrase que l’on brandit désormais comme un contre-slogan est, historiquement, une extrapolation. »

Toutefois, il convient de noter que le ministère de l’Éducation appliqua une politique de répression des langues régionales au travers de diverses directives[25]. Le même auteur cite, en outre, le Règlement pour les écoles primaires élémentaires de l’arrondissement de Lorient, adopté et arrêté par le Comité supérieur de l’arrondissement en 1836 et approuvé par le recteur en 1842, qui dispose : « Art. 21. Il est défendu aux élèves de parler breton, même pendant la récréation et de proférer aucune parole grossière. Aucun livre breton ne devra être admis ni toléré. » S’exprimer en breton et parler « grossièrement » font l’objet de la même prohibition[26]. Le 19 juillet 1925 lors de l’inauguration du pavillon de la Bretagne à l’Exposition universelle de Paris, le ministre de l’Instruction publique, Anatole de Monzie, résume sa politique : « pour l’unité linguistique de la France, la langue bretonne doit disparaître ! ».[réf. nécessaire]

Cette action de l'État contre la langue a été « essentiel, et, (…) déterminant » pour son recul[27], même si d'autres facteurs semblent avoir joué [28].

L'Entre-deux-guerres et l'Occupation

Avant la Première Guerre mondiale, la moitié de la population de Basse-Bretagne ne connaissait que le breton, l’autre moitié étant bilingue breton-français.

Régulièrement, des voix s’élèveront en faveur de l'enseignement du breton, mais elles resteront minoritaires. En particulier, de grandes pétitions (Er Brezhoneg er skol dans les années 1930, la grande pétition populaire d’Emgleo Breiz en 1967) et des manifestations régulières demanderont l’enseignement du breton.

À partir de 1925, grâce à Roparz Hemon la revue Gwalarn a vu le jour. Au cours de ses dix-neuf années d’existence, elle a tenté d’élever cette langue au niveau des autres grandes langues « internationales » en créant des œuvres originales couvrant tous les genres et en proposant des traductions du patrimoine littéraire de l’Humanité. Cependant, l’œuvre d’Hémon suscitera de nombreuses controverses politiques suite à sa collaboration pendant l'Occupation.

Pourtant, une première partie des bretonnants passera au français dans les années 1930 pour plusieurs raisons :

- le français leur permet de communiquer entre eux : les différences entre les dialectes bretons ne permettent de se comprendre d’une région bretonnante à une autre qu’à condition d’avoir une connaissance du standard écrit. Le breton oral sert alors à s’exprimer avec ses proches, et le français est utilisé pour la communication plus formelle ;

- c’était le moyen de communiquer avec le reste de la Bretagne et de la France, suite au brassage national accéléré par la Première Guerre mondiale et par l'amélioration des voies de communication.

Fin mars 1941, Joseph Barthélémy, ministre de la Justice du gouvernement de Vichy déclare : « je m’opposerai à l’enseignement de la langue bretonne dans les écoles primaires »[réf. nécessaire]. Pourtant, le régime de Vichy, influencé par le traditionalisme maurassien et barressien, se montre conciliant à l'égard des langues régionales : les premières lois en faveur de l'enseignement de ces langues sont dues au ministre vichyssois Carcopino. L'objectif de la Révolution nationale, l'idéologie officielle du Régime de Vichy, est de vivifier le nationalisme français chez les enfants en développant chez eux l'attachement au sol natal[29] notamment par l’arrêté du 12 décembre 1941 qui autorise l’enseignement facultatif des « parlers locaux » dans les écoles primaires. Le régionalisme pétainiste prétend unir la grande et la petite patrie présentée comme une communauté réelle par opposition aux « abstractions » administratives issues de la Révolution française et de la République. Ces lois comme l’ensemble des mesures prises par le gouvernement de Vichy, seront abrogées à la Libération.

Yann Kerlann crée la première école en breton (5 élèves issus de familles du mouvement breton) à Plestin-les-Grèves en novembre 1942, non loin de Lannion, définitivement interrompue en 1944. Cette école est dirigée par Yann Kerlann qui après la mort de Yann Sohier a été le responsable d’Ar Falz, mouvement qui regroupait les instituteurs publics partisans de l’enseignement du breton.

Le paradoxe de l'Après-guerre

Alors que des mesures viennent favoriser l'enseignement des langues régionales, l'abandon du breton par les classes populaires s'intensifie.

Le reste des bretonnants, après la Seconde Guerre mondiale, passera au français pour plusieurs raisons :

- l’idée que les opportunités de travail et la promotion sociale (par ex. pour les emplois administratifs et militaires) passent par la maîtrise du français ;

- le chemin de fer a considérablement augmenté les brassages de population (venue de touristes, exode rural vers les villes) ; avec la généralisation des congés payés, on assiste, notamment en été, au retour des émigrés de deuxième génération (nés hors de Bretagne) qui ne parlent plus breton ou le parlent mal ;

- dans le contexte de la mondialisation en tant que brassage des peuples, l’apparition d’une langue dédiée aux échanges tend à faire disparaître les langues moins usitées. Ce fait est beaucoup plus récent que les raisons précédentes (il commence après la Seconde Guerre mondiale) mais il accentue le déclin du breton au profit du français, langue de communication de la République française avant d’en être la langue constitutionnelle (1992).

En avril 1945, le Conseil de la faculté des lettres de Rennes émet un vœu en faveur de l’admission du breton à l’oral du baccalauréat : « Les signataires tiennent à affirmer le loyal attachement à la France de tous les Bretons, attachement que garantiraient, s’il en était besoin, les quatre années de résistance acharnée soutenue par la Bretagne contre l’Allemagne et l’échec retentissant infligé aux tentatives de division des complices de l’ennemi. ». En 1945, Ar Falz propose de reprendre aux laïques de Bretagne la pétition interrompue par la guerre, en faveur de l’enseignement de la langue bretonne.

C'est dans les années 1950 que l'abandon du breton s'est réellement développé en Basse-Bretagne, pour des motifs que Fañch Broudic analyse comme suit :

« Dans le cas de la Basse-Bretagne, le changement de langue n'a pu se faire en particulier que parce qu'un profond mouvement d'opinion s'est, à un moment donné, prononcé dans ce sens. Le pouvoir d'Etat, à lui seul, ne pouvait l'imposer : les violentes réactions provoquées par les décisions d'Emile Combes en 1902 le prouvent d'abondance. A peine 50 ans plus tard, la jeunesse féminine opte ostensiblement pour le français et les familles décident de ne plus élever leurs enfants en breton : aucune injonction ne leur avait été adressée en ce sens [30]. »

Selon l'auteur, c'est en définitive le désir de modernité et de changements économiques qui a conduit à l'adoption volontaire du français. Ce remplacement de langue sur quelques décennies, en favorisant les échanges, a eu pour effet de stimuler l'économie de la Bretagne et a profondément changé la société[30].

Peu de bretonnants s’en inquiètent, persuadés que le breton n’est pas l’avenir pour leurs enfants ou, au mieux, que ceux-ci l’apprendront par le fait de vivre dans un milieu bretonnant. Mais dans les années 1950-70, les enfants exclusivement bretonnants se sont raréfiés, ils sont soit bilingues français-breton soit monolingues français. Puis le bilinguisme s’est progressivement éteint chez les enfants, et au début des années 1980, le pourcentage d’élèves parlant breton au début de leur scolarisation est marginal. Le breton est alors quasi-exclusivement parlé par des adultes qui très rarement savent l’écrire. La dernière bretonnante monolingue, Mme Bourdonnay, de la commune de Langonnet (Morbihan, près de Gourin) est décédée en 2002. Elle pouvait dire quelques phrases pour se présenter ou saluer mais ne pouvait s’exprimer réellement en français, bien qu'elle regardât la télévision.[réf. nécessaire]

En 1946, ce fut Al Liamm qui prit la suite de Gwalarn. D’autres revues existent et font de la langue bretonne une langue à littérature plutôt fournie pour une langue minoritaire. Skol Vreizh, Emgleo Breiz, Al Lanv, Ar Skol Vrezoneg, Mouladurioù Hor Yezh, An Here, Evit ar brezhoneg et d’autres encore.

En 1951, est votée la loi Deixonne autorisant l’organisation de cours facultatifs pour quatre langues « locales », dont le breton. Mais l’impact en est réduit, non seulement en raison des dispositions limitées de la loi elle-même et de l’absence de décrets d’application (qui ne paraîtront que trente ans plus tard), mais également à cause de l’application restrictive qui en est faite. De fait, même si l’enseignement était autorisé dans certaines conditions, il n’était possible presque nulle part. Et aucun enseignant n’étant formé, aucun diplôme n’existant, quasiment personne ne pouvait en assurer l’enseignement.

L’abbé Armand Le Calvez (revue d’étude pédagogique intitulée Skol) est le fondateur et le directeur de la première école entièrement en breton, une école catholique, Skol Sant-Erwan (école Saint-Yves), qui dura trois années, entre 1958 et 1961, à Plouezec, entre Saint-Brieuc et Paimpol. L’abbé dut renoncer à son entreprise à la suite des nouvelles lois qui réglaient les rapports des écoles privées et de l’État à partir de 1962 : ces lois ne lui laissaient plus la liberté de choisir son programme d’enseignement.

Recul de la langue bretonne à travers les siècles

Article détaillé : Frontière linguistique bretonne.L'existence de deux Bretagnes linguistiquement distinctes est attestée de bonne heure. Au XVe siècle, la chancellerie pontificale, qui demandait au clergé de parler la langue de ses ouailles, distingue la Brittania gallicana et la Brittannia britonizans[31]. Cette limite linguistique qui définit toujours la frontière entre basse et haute-Bretagne a fluctué depuis l'émigration bretonne en Armorique au profit du gallo, puis du français[32].

Francis Gourvil situe cette frontière le long d'une ligne allant de Plouha (Côtes-du-Nord, à l'époque) à l'embouchure de la rivière Pénerf (Morbihan)[33].

Cette frontière linguistique distinguait historiquement deux régions : la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne[32].

État actuel du breton

Dans les dernières années, le nombres de locuteurs actifs de la langue sur le territoire de la Bretagne historique s'élevait à minimum 206 000 personnes en 2007, données officielles présentées par l'Office de la langue bretonne et basées selon les enquêtes de Fañch Broudig[1], [34].

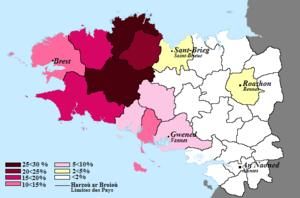

Distribution relative des brittophones par Pays, d'après le diagnostic de l'état de la langue bretonne mené par l'Office de la langue bretonne en 2004.

Distribution relative des brittophones par Pays, d'après le diagnostic de l'état de la langue bretonne mené par l'Office de la langue bretonne en 2004.

En 1950, il n'y avait plus que 100 000 monolingues bretons[35], leur nombre est quasi-nul depuis les années 1980[36]. Aujourd’hui, le breton est encore parlé et compris par 13 000 personnes[37], selon les estimations les plus basses et 350 000 personnes selon les estimations les plus hautes, essentiellement des personnes âgées (64 % des locuteurs ont plus de 60 ans). L’UNESCO classe le breton parmi les langues « sérieusement en danger »[6].

Dans son livre et enquête Qui parle breton aujourd'hui ?, Fañch Broudic analyse l’enquête de TMO réalisée en 1997 ; à cette date, il y avait très précisément 0,2 % de jeunes de 15 à 19 ans capables de parler breton, soit moins de 500 personnes. En 2007, la part des jeunes de 15-19 capables de s'exprimer en breton est passée à 4 %[38]. En 1999, 27 % des parents bretonnants transmettaient leur langue à leurs enfants (INSEE, Le Boëtté), ils sont en 2007 entre 35 et 40 % (F. Broudic). Fañch Broudic et l'équipe de TMO renouvèlent leur sondage en 2009 et évaluent le nombre total de locuteurs à minimum 200 000, dont 60 % sont retraités[39].

Certains poètes, linguistes et écrivains d’expression bretonne possèdent maintenant une renommée internationale, tels Yann-Ber Kalloc'h, Anjela Duval, Pierre-Jakez Hélias. Ces trois écrivains sont quelques-uns des écrivains bretonnants du XXe siècle à avoir eu le breton comme langue maternelle.

La langue bretonne est aujourd’hui la seule langue celtique à ne disposer d’aucun statut car la République française :

- n’a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ;

- a instauré la loi relative à l’emploi de la langue française dite « loi Toubon ».

Voir l’article spécialisé sur le sujet : Politique linguistique de la France.

Chaque année, des rassemblements de plusieurs milliers de personnes demandent l’abrogation de cette loi unique en Europe et la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Dernièrement[réf. nécessaire], l’association des écoles Diwan a déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir des autorités publiques qu’elles respectent les droits linguistiques de la population bretonne.

Actuellement il est encore très difficile de mettre en place ou développer l’enseignement du breton[40],[41].

Voir aussi : Signalisation bilingue en breton

Diwan, et le changement des années 1980

Signalisation bilingue dans les rues de Quimper

Signalisation bilingue dans les rues de Quimper

C’est au vu de cette situation qui rendait difficile l’enseignement du breton que furent créées en 1977, les écoles Diwan (le germe), qui pratiquent la méthode par immersion pour l’apprentissage du breton[42]. Voir encore l’article Controverses sur le breton

En 1982, la circulaire Savary ouvre la possibilité d’une filière de classes bilingues dans l’enseignement. Se mettent alors en place des classes bilingues breton/français dans l’enseignement public à partir de 1983, et dans l’enseignement catholique à partir de 1990.

Les parents de ces élèves bilingues sont regroupés dans deux associations : Div Yezh (deux langues) créée en 1979 pour les écoles publiques, et Dihun (éveil) pour les écoles catholiques (1990 : Dihun-56 ; 1993 : Dihun Penn-ar-Bed et Dihun-Breizh).

À la rentrée scolaire 2008, les effectifs affichés par ces écoles (chiffre du rectorat de Bretagne administrative [43]), tous niveaux confondus, sont de 11 890 au total :

- le premier degré des écoles Diwan rassemble 1 925 élèves, le second degré 887, soit un total de 2 812 ;

- le premier degré des écoles publiques (Div Yezh) rassemble 4 303 élèves, le second degré 541, soit un total de 4 844 ;

- le premier degré des écoles catholiques (Dihun) rassemble 3 736, le second degré 498, soit un total de 4 234.

Pour la rentrée 2011, les chiffres globaux (Bretagne historique et Paris) donnés par l'Office de la langue bretonne donnent des effectifs affichés par ces écoles, tous niveaux confondus, de 14 174 au total[44] :

- 3 528 dans les écoles Diwan, dont 47 à Paris[45].

- 5 995 élèves dans les classes bilingues des écoles publiques (Div Yezh)[46]

- 4 651 élèves dans les classes bilingues des écoles catholiques (Dihun)

En nombre d'élèves, c'est la plus forte augmentation depuis trois ans (687 nouveaux élèves).

Opposition actuelle à l’enseignement du breton

Selon les partisans de l’enseignement de la langue bretonne, l'opposition actuelle est généralement :

- le refus d’ouvrir de nouvelles classes bilingues, dans les écoles publiques, d’assurer la continuité de l’enseignement du breton dans les collèges ou lycées, ou d’assurer l’enseignement du breton comme deuxième langue vivante (légalement possible, pratiquement inexistante) ou comme troisième langue ;

- l’interdiction aux élèves étudiant le breton de choisir certaines options (langues ou Sciences Économiques et Sociales, filière S) dans certains établissements, comme le lycée Émile-Zola à Rennes ;

- les propositions répétées de regroupement des classes de breton en un seul établissement ;

- la mutation des professeurs de breton malgré la signature d’un accord l’interdisant ;

- le remplacement de professeurs par des cours par visioconférence, à l’efficacité douteuse ;

- la diminution du nombre de postes ouverts au concours du CAPES (concours d’enseignement) de breton.

Promotion du breton

La « Spilhennig » (« la petite épingle »), la nouvelle marque de reconnaissance des brittophones.

La « Spilhennig » (« la petite épingle »), la nouvelle marque de reconnaissance des brittophones.

En 1999 est fondé l'Office de la langue bretonne (Ofis ar Brezhoneg en breton), association chargée de promouvoir le breton dans tous les domaines de la vie sociale et publique. Une de ses principales activités consiste à proposer et diffuser le vocabulaire breton adapté à la vie contemporaine. Elle est à l'origine de la création du logo « spilhennig »[47] et de la charte « Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton) qui vise à promouvoir l'emploi du breton dans les organismes, entreprises et communes de la Bretagne historique.

Signalétique bilingue français-breton à Rennes

Signalétique bilingue français-breton à Rennes

Le 17 décembre 2004, le conseil régional de Bretagne reconnaît officiellement et à l’unanimité le breton et le gallo comme « langues de la Bretagne, au côté de la langue française ». Par ce vote, la région « s'engage, en recherchant la plus large association de ses partenaires, et en particulier des cinq départements bretons [les 4 départements de la Bretagne administrative et la Loire-Atlantique], afin de permettre la pérennisation de la langue et de la culture bretonnes »[48]. La région envisage la formation de 150 enseignants par an, et espère atteindre 20 000 élèves dans les filières bilingues en 2010. Elle demande de nouveau à la France de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Frontière linguistique

Article détaillé : Frontière linguistique bretonne.L’Est de la Bretagne n'est pas bretonnante, mais on y parle gallo et français[8]. La limite est ancienne et trace grosso modo une ligne partant de Saint-Brieuc, au nord, allant vers Guérande, au sud.

Au IXe siècle, on parlait breton jusqu'à Dol-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Blain et Donges[8]. Au XVIe siècle, la frontière linguistique semble déjà stabilisée entre Haute-Bretagne et Basse-Bretagne et ne reculera que très progressivement : en 1588, l'historien d'Argentré fait partir la frontière des environs de Binic au nord pour rejoindre Guérande au sud avec Loudéac, Josselin et Malestroit pour frontière occidentale[8].

En 1806, Napoléon avait ordonné une enquête sur ce sujet qui fut menée par Charles Coquebert de Montbret. La limite linguistique était alors plus à l’ouest : on parlait breton à Saint-Caradec, Questembert, Pénestin, Férel, Péaule, Bourg-de-Batz (Batz-sur-Mer) et dans une partie non définie de la presqu’île de Guérande à partir des "salines d’Herbignac", soit probablement dans la partie occidentale des communes d’Assérac et de Saint-Molf (l’étude ne portait pas sur le département de Loire-Inférieure).

En 1866 Paul Sébillot trace une ligne relativement identique partant de Plouha pour atteindre Batz-sur-Mer, reculant ainsi de quelques kilomètres seulement depuis les données d'Argenté[8]. C'est la limite actuelle du territoire du breton et la limite entre Haute et Basse-Bretagne.

Des groupes sporadiques de bretonnants existent également dans toutes les grandes villes de France, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Par ailleurs, des grandes villes comme Rennes, Saint-Brieuc, Nantes[49], Vannes, Brest ou Quimper connaissaient les deux langues (par exemple, en 1636, la ville de Saint-Brieuc est indiquée comme bilingue par un voyageur[50].).

Dialectes

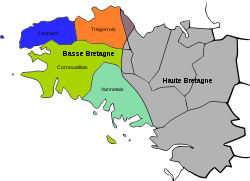

En couleur, la répartition des différents dialectes de la langue bretonne. En gris, zone actuelle de langue française et gallèse.

En couleur, la répartition des différents dialectes de la langue bretonne. En gris, zone actuelle de langue française et gallèse. Article détaillé : Dialectes du breton.

Article détaillé : Dialectes du breton.Comme la majorité des langues, la langue bretonne varie d’un endroit à l’autre. En breton, ces différences dialectales touchent avant tout la prononciation et une faible partie du vocabulaire. Certains dialectes présentent aussi une syntaxe un peu différente. Les différences sont généralement faibles de proche en proche, mais plus on s’éloigne d’un point, plus le breton est différent. En règle générale, il n’y a pas de frontière nette entre dialectes, mais un changement progressif.

Traditionnellement, on liste les dialectes bretons en fonction des anciens évêchés (on ignore si ceux-ci ont suivi les coutumes linguistiques ou s’ils ont favorisé localement une certaine cohérence) :

- Le breton cornouaillais, parlé dans :

- les deux tiers sud du Finistère (Carhaix, Quimper, Pont-Aven, Quimperlé, Douarnenez, Pont-l'Abbé, Sein, Châteaulin, Plougastel-Daoulas…),

- dans le sud-ouest des Côtes d’Armor (Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem…)

- ainsi que dans une petite partie du Morbihan (Gourin, Langonnet, Le Faouet…)

- à Belle-Île-en-Mer[51].

- Le breton léonard est considéré comme le breton littéraire. Parlé dans le tiers nord du département du Finistère (Brest, jusqu’à Morlaix, Plouguerneau, Landerneau, Saint-Pol-de-Léon, Landivisiau, Ouessant…)

- Le breton trégorrois, parlé dans le nord-est du Finistère (à partir de Morlaix), et dans le nord-ouest des Côtes d’Armor (Guingamp, Lannion, Tréguier…)

- Le breton du Goëlo, parlé dans la région de Paimpol, souvent considéré comme inclus dans le trégorrois (Ses différences les plus notables concernent la prononciation /v/ des terminaisons -v là ou les autres dialectes prononcent /o/, /w/, la position de l’accent tonique (souvent placé sur le radical), ainsi que certaines nuances de conjugaison et de vocabulaire…).

- Le breton vannetais, parlé dans :

- Le breton de Loire-Atlantique, dans la région de Guérande, dont les derniers locuteurs natifs sont décédés dans les années 1960-70, et que l’on commence à redécouvrir (cf. le breton de Batz-sur-Mer).

Le vannetais est bien différencié des autres dialectes, à de nombreux points de vue, et on peut le distinguer d’un ensemble KLT (abréviation de Kerne, Leon, Treger : Cornouaille, Léon, Trégor).

Le découpage du breton en quatre groupes dialectaux, une division religieuse et politique jusqu’à la Révolution, est contesté du point de vue linguistique. Certains linguistes, comme Jean-Yves Plourin (cf. Tammoù Gwaskin éd. Armeline) considèrent que le breton se présente sous deux formes parlées principales, celle du Nord-Ouest et celle du Sud-Est, séparées selon le système d’accentuation et la palatalisation. D’autres, comme Erwan Vallerie proposent une différenciation Est/Ouest.

D’autres, enfin, présentent la dialectisation selon une opposition zones archaïsantes et zone innovante. Les premières seraient constituées de deux centres de prestige (Saint-Pol-de-Léon et le vannetais), et une troisième zone autour de Quimperlé, et d’autre part une vaste zone centrale où un breton « moyen » s’est formé et où se sont opérés la très grande majorité des innovations linguistiques. Il est probable que ce sont les carrefours de route et les échanges économiques qui ont conduit à cette évolution. Ce breton est parfois appelé « breton de Carhaix ». Ce breton moyen s’est progressivement étendu, isolant le breton du Goëlo (qui par certains traits est proche des archaïsmes léonais), mordant dans le domaine du vannetais en s’infiltrant par les routes. Ce breton tend à acquérir une identité chez les bretonnants : dans le sondage sur la langue bretonne réalisé par Fañch Broudic en 2009, à la question "quel breton parlez-vous ?", certains sondés ont répondu spontanément "le breton de Centre Bretagne"[52].

L’influence catholique

L’Église et la langue bretonne

Un certain nombre de catholiques bretons prirent la défense de la langue et la culture bretonne. L’Église n’a pas toujours été indifférente à la spécificité bretonne. À tout le moins peut-on dire qu’elle n’a tenté à aucun moment, dans les siècles passés de faire adopter la langue et la culture française officielle aux Bretons qui parlaient leur langue et restaient attachés à leurs traditions.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il a été publié, par les gens d’Église, quantité d’ouvrages religieux, ou même de divertissement honnête, destinés à la population des campagnes en breton.

La position au début du XXe siècle

Au moment du conflit entre l’Église et l’État sous la Troisième République (début du XXe siècle), le clergé de l’évêché de Quimper, auquel les autorités avaient interdit de prêcher et de faire le catéchisme en breton[53], a mené pendant un certain temps un véritable combat pour la langue bretonne. Dans un port de pêche faisant à cette époque figure de petite ville, alors que le catéchisme dans cette localité se faisait en breton et en français, le catéchisme en français étant réservé aux familles bourgeoises, les prêtres de la paroisse passaient dans les familles populaires pour demander aux parents d’envoyer leurs enfants au catéchisme en breton, la tendance des couches populaires étant de s’intégrer culturellement à la classe bourgeoise dominante ; et donc d’envoyer leurs enfants au catéchisme français.

Mouvements et publications d’inspiration chrétienne avant-guerre

Cependant, il ne s’est agi là que d’une réaction passagère du début du siècle dernier, suite au conflit entre l’Église et l’État. Pour réagir, il fallait mettre en place tout un système d’enseignement du breton. Il y eut quelques initiatives vers 1900-1914 dont le Bleun Brug créé en 1905 par l’abbé Perrot.

De nombreux mouvements d’inspiration chrétienne de défense de la langue bretonne, se sont fait jour en Bretagne occidentale :

- Dans le Trégor, par exemple, sont parus pendant longtemps des hebdomadaires populaires entièrement rédigés en breton et inspirés par l’Église, plus ou moins directement :

- "Kroaz ar Vretoned", dirigé par François Vallée(AbHerve), né en 1860, et qui fut publié jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale ;

- Breiz, dont les rédacteurs furent Erwan Ar Moal (Dir-Na-Dor) et Aogust Bôcher (Ar Yeodet) (journal hebdomadaire catholique qui fut imprimé jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale).

- Au pays de Vannes, l’évêché, bien qu’il y ait eu des publications chrétiennes en breton publiées par la librairie Galles-Lafolye (dont la revue Brediah er Fé), n’était pas intervenu pour créer ou soutenir un mouvement bretonnant d’inspiration catholique au début du siècle dernier, les manifestations bretonnes dans cette région étant organisées sous la responsabilité du "Bleun-Brug" du diocèse de Quimper.

- Cependant, la revue mensuelle rédigée entièrement en breton vannetais, "Dihunamb", fondée au début du siècle par Loeiz Herrieu et André Mellac, qui parut jusqu’en 1944, bien qu’étant parfaitement indépendante, peut être considérée comme une revue catholique.

Il faut citer aussi les ouvrages catholiques en langue bretonne et destinés aux fidèles. Ainsi les nombreux livres de cantiques et missels qui ont permis la conservation de cantiques anciens. Un des exemples les plus célèbres fut le livre Buez ar Zent (La Vie des Saints) écrit par le chanoine Morvan à la fin du XIXe siècle, qui décrit en breton et parfois de manière très romancée la vie des saints en suivant le calendrier catholique. Écrit en breton cornouaillais, ce livre était lu chaque jour dans toute la Bretagne bretonnante.

Mouvements et revues d’inspiration chrétienne après-guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les revues catholiques populaires en breton répandues en Léon et Cornouaille disparurent :

- "Feiz ha Breiz", dirigé par l’abbé Perrot

- "Ar Vuhez Kristen", fondée par les Capucins de Roscoff

Lesquelles furent remplacées pendant un certain temps par :

- "Kroaz Breiz", "Bleun-Brug" cette dernière revue subsista comme revue d’étude bilingue, dirigée par le chanoine François Mevellec, jusqu’à l’époque contemporaine, diverses revues d’étude dirigées surtout par l’abbé Loiez Ar Floc'h, la revue de l’abbé Marsel Klerg : Barr-Heol, qui parut de 1954 à 1977, la revue d’étude pédagogique intitulée Skol, entièrement rédigée en breton, de l’abbé Armand Le Calvez, qu’il fit paraître pendant une dizaine d’années.

Dans les années 1960-70, seront publiée :

- une revue d’inspiration chrétienne pour les enfants Wanig ha Wenig, au début sous la responsabilité de l’abbé Armand Le Calvez et de l’abbé Youenn Troal

- la revue Ar C'hrist d'an Indianed, (Le Christ aux Indiens), inspirée surtout par l’expérience missionnaire de l’abbé Youenn Troal sous l’égide du "Fidei Donum" au Pérou ; cette revue parut au cours des années 1960. La revue Imbourc'h publia le journal de son second séjour parmi les Amérindiens à la fin des années 1980. À son retour, il fut recteur de Plounéour-Ménez, dans la région de Morlaix, et fit paraître à cette époque des textes d’inspiration religieuse dans la revue Ar Fulenn (L’Étincelle) dirigée par lui.

- la revue d’étude mensuelle Imbourc'h, liée à une initiative laïque, qui paraît régulièrement depuis 1969, et qui a publié un grand nombre d’œuvres religieuses, comme la traduction des Confessions de saint Augustin ou des écrits autobiographiques de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ainsi qu’une version en breton du Bréviaire Romain, en une dizaine de volumes.

Ouvrages liturgiques en breton

Plusieurs religieux bretons étaient en contact avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem et en avaient suivi les cours, avaient appris l’hébreu et formeront des groupes de travail bibliques. Ces prêtres se feront remarquer par des travaux de recherches et de traduction de la Bible qu’ils traduiront directement en breton à partir du texte original en hébreu ou du grec en breton pour le Nouveau Testament. La personnalité la plus éminente de ces groupes de travail était l’Abbé Loeiz Ar Floc'h. Il faut citer aussi l’abbé Guilherm Dubourg, l’abbé Job Lec'hvien, l’abbé Pipi Gall. Ces deux derniers fondèrent les Éditions An Tour Tan à Kergrist-Moëlou.

Parmi les activités inspirées par la foi et s’exprimant en breton, il faut signaler :

- les retraites prêchées par l’abbé Loeiz Ar Floc'h, ainsi les "carêmes" qui furent également prêchés plusieurs fois de suite en breton au cours des années 1960-70, dans une des paroisses de la ville de Brest.

- "Kenvreuriezh ar brezhoneg" ("Confrérie du Breton"), association fondée au séminaire de Quimper après la dernière guerre, et dirigée pendant un certain temps par Mgr Favé, a publié des versions en breton de divers textes liturgiques, destinés plus spécialement au diocèse de Quimper ; certains membres de cette association ont publié récemment une nouvelle traduction en breton du Nouveau Testament, destinée elle aussi, plus spécialement au diocèse de Quimper. La "Kenvreuriezh ar Brezhoneg" avait d’ailleurs une sorte d’existence officielle au diocèse de Quimper.

À cela s'ajoutent des événements religieux régulièrement tenus en breton (pardons, messes, etc.), depuis des cérémonies entièrement en breton, jusqu'à celles contenant quelques prières ou cantiques en breton. Les chrétiens rassemblés au pardon de Sainte-Anne-d'Auray pour la visite du pape Jean-Paul II le 20 septembre 1996 se souviennent des quelques mots qu'il a prononcé en breton (première visite d'un pape en Bretagne, et première fois qu'un pape s'exprime publiquement en breton)[54].

Jusque récemment, il n’existait aucune œuvre bretonnante soutenue officiellement par aucun des évêchés bretons, sauf le centre de rencontre bretonnant de Minihi Levenez, dirigé par l’abbé Job Irien, qui publie un bulletin ainsi que des traductions de textes liturgiques, particulièrement une partie de la " Prière du Temps Présent". Cependant l’ensemble des activités des bretonnants catholiques du diocèse de Quimper même soutenues par la hiérarchie, se situe actuellement au niveau d’une élite.

Le 6 octobre 1995, Mgr Lucien Fruchaud, évêque de St-Brieuc et Tréguier crée officiellement une commission 'Foi et culture bretonne' préparée en Mai 1995 au Guiaudet en Lanrivain, pour "se mettre à la disposition des Recteurs et de tous ceux qui souhaiteraient réfléchir afin que la population bretonnante prenne conscience de sa richesse culturelle, de son patrimoine religieux et vive sa foi sans renier son identité". " Nous ne pourrions pas prétendre être attentif à la vie des hommes sans tenir compte des racines culturelles de chacun et plus particulièrement de celles qui ont été entretenues par l'appui d'une langue particulière". "Il se trouve qu'une grande partie du diocèse s'exprime en langue bretonne...etc". Cette commission élaborera une charte concernant la foi et la culture bretonne que Mgr Fruchaud signera le 31 mars 2002; elle sera actualisée e complétée le 16 mai 2010. Depuis l’année 2000 et à l'initiative de l'évêché de St-Brieuc & Tréguier, il existe une commission interdiocésaine mise en place par les trois évêchés de la Bretagne occidentale pour établir de nouveaux textes liturgiques et un Missel à l’usage de ces trois évêchés ; les évêques de la Bretagne occidentale répondent ainsi à la demande formulée par Rome de présenter une version unique du Missel pour les trois évêchés, la version antérieure ayant été établie uniquement pour le diocèse de Quimper. Ce travail pour un missel romain attend l'imprimatur du Vatican.

En septembre 2003, Mgr Gourvès, évêque de Vannes et bretonnant de naissance, publie une lettre pastorale intitulée « Le renouveau de la culture bretonne : un défi pour l'Église » où il rappelle l'importance de la langue bretonne comme référence culturelle et religieuse[55].

Histoire du recensement lexical breton

Le premier dictionnaire breton, le Catholicon, se trouve être aussi le premier dictionnaire du français. Il a été rédigé par Jehan Lagadec en 1464 et publié en 1499 ou avant. C’est un ouvrage trilingue breton-français-latin.

Les recensements suivants eurent lieu deux siècles plus tard par :

- R. P. Julien Maunoir (1659) ;

- Pierre de Chalons (1723) ;

- Grégoire de Rostrenen (1732) ;

- Claude Cillart de Kerampoul, dit l'Armerye (1744) ;

- Dom Louis Le Pelletier (1752).

- Édition d’un dictionnaire latin-breton par Alain Dumoulin en 1800.

Une date importante a été celle du Dictionnaire Celto-Breton de Le Gonidec (1821), augmenté par La Villemarqué vers 1847 : pour la première fois, certains mots se rapprochant du français sont systématiquement écartés, et des mots gallois, ou de vieux breton, sont incorporés au lexique sans plus de précision (cf. Controverses sur le breton).

Le colonel Troude sera plus réaliste, en 1886, en ne retenant que des mots entendus réellement (ou sinon en indiquant que le terme n’est plus en usage). Par contre, le bannissement du lexique breton d’origine latine continue. Il faut cependant remarquer que cela résulte d’un état d’esprit de l’époque, dans lequel le breton est une langue secondaire dans la Basse-Bretagne, complémentaire au français : ces dictionnaires ne prétendent pas présenter une langue universelle, mais surtout recueillir des mots originaux.

Ce « purisme celtique », expression utilisée par les détracteurs de cette attitude, sera plus ou moins général jusqu’aux années 1990, à l’exception notable du dictionnaire que Émile Ernault constitue pour le vannetais en 1904.

- "Vocabulaire breton-français" de Émile Ernault, 1927

- Côté KLT mais incorporant de nombreux termes vannetais, le Grand dictionnaire français-breton de François Vallée, aidé de René Le Roux (Meven Mordiern) et Émile Ernault, en 1931, incorpore de nombreux néologismes en première publication. L’entreprise de François Vallée, ayant tout un réseau d’informateurs à travers la Bretagne, permettra de recueillir en outre dans les dialectes de nombreux mots et expressions inédits. Il s’agit du premier exemple d’un travail d’équipe en lexicographie bretonne, et reste, à ce jour le plus important et le plus riche dictionnaire français-breton, avec celui de René Le Gléau.

Parallèlement, Pierre Le Roux travaille à un Atlas linguistique de la Basse Bretagne, paraissant à partir 1924, mais ne se focalisant que sur les variantes des vocables les plus communs.

L’après-Seconde Guerre mondiale est une période douloureuse pour la culture bretonne : le mouvement nationaliste breton, pour avoir collaboré avec les occupants, se trouve discrédité aussi bien en Bretagne que dans le reste de la France. Paraîtront depuis cette époque, entre autres :

- Les Nouveau dictionnaire Français-Breton, puis Breton-Français de Roparz Hemon, 1970,

- "Dictionnaire historique du breton" de Roparz Hemon, 36 tomes et 3 232 pages. Donne la première occurrence lexicale dans le contexte,

- Le Dictionnaire breton des Éditions Garnier, sous la direction de Pierre-Jakez Hélias, 1986,

- "Dictionnaire classique français-breton" de René Le Gléau, 1983-1994, 10 tomes et 4 064 pages, surtout basé sur la production écrite entre 1850 et 1950, avec, en outre, des mots recueillis dans sa région natale de Saint-Renan, ou à l’écoute de la radio.

Enfin, à partir de 1992 paraît le Geriadur ar Brezhoneg a-vremañ (Dictionnaire du breton contemporain) de Francis Favereau aux éditions Skol Vreizh, sous forme papier et CD-ROM. Cet ouvrage ne rejette pas systématiquement les mots rares ou sortis de l’usage, mais les signale par un signe « - », ou les néologismes, signalés par des guillemets ; il reprend un bon nombre des termes issus des dictionnaires précédents, ainsi les mots d’origine française du Catholicon par exemple ou issus d’autres ouvrages, et les emprunts populaires (ce sont quelquefois les mêmes). Ce dictionnaire est le fruit de vingt années de travail et de collectage dans le Poher et autour de Poullaouen particulièrement, aire où portait la thèse de l’auteur, soutenue avant qu’il ne se décide à publier son dictionnaire.

Francis Favereau a produit l'un des dictionnaires bretons les plus complets jamais créés, avec pas moins de 50 000 entrées et le double de mots composés. Malgré le manque de soutien financier pour sa création, le dictionnaire s’est tout de même bien vendu et a eu plusieurs réimpressions. Une réédition est en vue, et son contenu devrait augmenter de 25 % par rapport à l’édition actuelle.

Aujourd’hui, d’autres dictionnaires bilingues anglais / breton, allemand / breton, espagnol / breton… montrent bien la volonté de la nouvelle génération de bretonnants d’inscrire la langue dans le paysage linguistique international. Tous ces travaux se font quasiment de façon bénévole.

Chose nouvelle pour la langue bretonne, il est paru deux dictionnaires unilingues édités par An Here, le Geriadur brezhoneg (13 000 entrées) paru en 1995 sous la direction de Jean-Yves Lagadeg et Martial Ménard et le Geriadur Brezhoneg An Here (21 300 entrées) paru en 2002 sous la direction de Martial Ménard et Iwan Kadoret. Ils visent à extraire des textes littéraires reflétant ou non un langage populaire, les termes de la langue écrite et orale contemporaine. Ce dictionnaire sera l’objet d’une polémique : affaire du dictionnaire breton, de la part du journal Le Canard enchaîné. Ils incluent un certain nombre de néologismes (parfois empruntés au gallois mais le plus souvent créés à partir des racines du vieux-breton, voir Controverses sur le breton).

De même, l'Office de la langue bretonne et des éditeurs (Preder, TES) publient des dictionnaires plurilingues spécialisés par domaine : psychanalyse, économie[56], etc. Les mots proposés sont en général des néologismes dont c’est la première apparition sur papier, ou des mots qui ne sont connus que d’une centaine de locuteurs ; là réside leur intérêt : faire découvrir des néologismes et étendre le champ lexical du breton à des domaines où il est traditionnellement peu présent.

Par ailleurs les éditions Sav-Heol ont publié en 2004 un lexique bilingue de locutions et tournures populaires sous le titre Teurel Blaz war ar Yezh.

En 2001 et 2005 paraîtront successivement une "initiation au breton familier et argotique" puis une nouvelle collecte lexicale nommée Tammoù Gwaskin "Au cœur du breton légitime" par Jean-Yves Plourin, aux éditions Armeline, qui fait découvrir au lecteur pas moins de 2 000 mots inédits collectés au nord-ouest et au sud-est du centre du domaine bretonnant et plus de 6 000 acceptions ainsi que des notes grammaticales et phonologiques inédites.

- La collection "Teñzor ar brezhoneg" (Trésor de la langue bretonne) chez An Alarc'h a édité des vocabulaires de domaines lexicographiques jusque-là délaissés, comme un vocabulaire des argots bretons ("argot" au sens strict du terme) (2003), ou celui du breton enfantin et des tout-petits (2005).

Conventions orthographiques

Article détaillé : Orthographe du breton.Le breton s’écrit avec l’alphabet latin. Il n’utilise plus la lettre c mais y ajoute les digraphes ch et c’h, des lettres accentuées ñ, ù, é, â, ê et à, ainsi que l’apostrophe. N’ayant jamais bénéficié du statut de langue officielle, le breton n’a pas d’orthographe vraiment officielle, même si la quasi totalité des écrits en breton sont rédigés en peurunvan aujourd’hui, en faisant l’orthographe officielle de facto.

Autrefois, d’autres lettres étaient utilisées, comme le digraphe ’f qui dénotait un son intermédiaire entre f et v (ce digraphe est encore employé en écriture universitaire). De même, au XIXe siècle fut utilisée la lettre K barrée afin d’abréger le phonème Ker dans les noms de famille et de nombreux toponymes. L'usage de cette lettre dans les documents officiels fut interdit afin de lutter contre la confusion chez les clercs d’état-civil hors de Bretagne[57].

Valeur des graphèmes

La prononciation des lettres varie selon le contexte (notamment celle des consonnes initiales qui subissent de fréquentes mutations dont certaines, mais pas toutes, sont orthographiques).

Le trigramme c’h, notamment, a une prononciation qui varie depuis le simple h aspiré jusqu’au son de la jota espagnole. Il se distingue du digramme ch dont la prononciation est la même que le son ch dans le mot français chien. Ces polygrammes ont parfois été écrits avec des lettres uniques, comme cela a pu être aussi le cas pour d’autres langues celtiques.

La lettre n est utilisée pour noter la nasalisation des voyelles par un digramme, de façon toutefois encore plus systématique qu’en français et en marquant explicitement celle-ci d’un tilde (ñ) dans les orthographes modernes (dans ce cas, seule la voyelle nasale se prononce, mais pas la consonne de base n elle-même).

Histoire

Ce n’est qu’à partir du début du XVIIe siècle que des linguistes, grammairiens et écrivains ont essayé de normaliser l’écriture du breton. Plusieurs graphies ont été successivement mises au point dans ce but, dont trois sont encore utilisées :

- la première orthographe moderne, celle du père Julien Maunoir au XVIIe siècle,

- les réformes de Jean-François Le Gonidec au début du XIXe siècle,

- de 1908 à 1938, l’unifiée (peurunvan), adoptée en 1941-42,

- en 1953, l’universitaire (skolveurieg),

- en 1975, l’interdialectale (etrerannyezhel).

L’orthographe peurunvan est la plus employée aujourd’hui.

Usages

La graphie zh est utilisée dans des mots où la prononciation est différente entre vannetais d’une part et KLT d’autre part. La prononciation est [h], [ɣ] ou [x] en vannetais, [z] ou [s] sinon. En vérité, il a deux interprétations :

- en peurunvan, il indique que la lettre était « z » dans la graphie KLT, et « h » dans la graphie vannetaise,

- en interdialectal, il indique que la lettre provient d’un ancien « th » (/θ/) sauf quand il provient d'une mutation.

Les deux systèmes se suivent, sauf dans quelques mots.

L’apostrophe est utilisée à trois fins :

- comme signe diacritique dans le digraphe c’h,

- pour noter la contraction, par exemple : da ar → d’ar,

- pour noter l’absence d’un mot dans le registre parlé, par exemple : me a vo → me ’vo.

Le tréma indique que la voyelle qui précède doit être prononcée séparément et ne fait pas partie d'un digramme (par exemple : eürus, heureux).

L’accent circonflexe et l’accent grave sont également utilisées pour distinguer des homonymies (par exemple : trôad /troad-t/ (circuit, virée) de troad /trwad-t/ (pied).

Le tilde se trouve dans la graphie ñ, utilisée pour indiquer que la voyelle qui précède est parfois nasalisée. Ex. avec "an" et "añ" :

- sans tilde, "an" se prononce "an-n" : Erwan, /é-rouan-n/

- avec tilde, "an" se prononce comme en français : amañ, /a-man/

Caractéristiques grammaticales notables

Structure de la phrase

En breton, l'ordre des éléments dans une phrase n'est pas seulement grammatical, il est sémantique : l'élément le plus important d'une phrase est toujours en tête, quelle que soit sa fonction (sujet, verbe ou complément). Cette première position a pour effet de le mettre en valeur.

La phrase en français "Je parle breton" pourra ainsi être traduite (le 1er élément de la phrase est entre crochets) :

- « Komz a ran brezhoneg », litt. « [Parler] je fais breton » : je sais parler breton ou je parle habituellement breton ;

- « Komz brezhoneg a ran », litt. « [Parler breton] je fais » : ce que vous entendez là c'est du breton ;

- « Me a gomz brezhoneg », litt. « [Je] parle breton » : c'est moi ici qui parle breton ;

- « Emaon o komz brezhoneg », litt. « [Je suis] parlant breton » : en ce moment particulier je suis en train de parler breton ;

- « Brezhoneg 'vez komzet ganin », litt. « [Du breton] est parlé avec moi » : c'est (habituellement) en breton que je parle.

Le verbe conjugué est toujours en 2e position, sauf quand il est lui-même l'élément mis en avant (il passe alors en 1e place). Souvent, les autres éléments de la phrase sont rangés aussi par ordre d'importance décroissante.

Cette souplesse dans la structure donne à la phrase bretonne une expressivité difficile à rendre en français. En Bretagne, on entend quelques formulations de phrase en français influencées par cette structure grammaticale :

- "Du café tu auras ?" (tu veux du café)

- "De l'argent j'ai assez pour payer"

Expression du nombre

Pluriel

Les substantifs forment leur pluriel par l'addition d'une terminaison spécifique. Il y a quelques règles simples pour les déterminer, mais elles souffrent de nombreuses exceptions. Par contre, les adjectifs restent invariables en nombre, quelle que soit leur fonction (épithètes ou attributs).

La terminaison la plus courante est en "où" / "ioù"

- yezh → yezhoù, langues

- levr → levrioù, livres

Pour les êtres animés, le pluriel est souvent en "ed"

- Kelt → Kelted, Celtes

- al loened, les animaux

Le pluriel des métiers et activités est en "ien" ou "ion" (simple différence dialectale)

- kemener → kemenerien, tailleurs

- soner → sonerien, musiciens

On trouve aussi des pluriels irréguliers

- ki, chien → ar chas, les chiens

- karr, voiture, charette → kirri, voitures

Certains mots ont plusieurs pluriels

- park champ → parkoù champs (quelques-uns), parkeier les champs (au sens général)

Contrairement à la majorité des langues européennes, le breton n'exprime qu'une fois le nombre dans le Groupe Nominal ainsi que dans le Groupe Verbal. Ainsi, on dira :

- Avec le nom au pluriel: Levrioù = « des livres ».

- Mais le nom reste au singulier avec un nombre: Daou levr = « deux livres ».

Formes duelles et collectives

Le breton connaît le duel, qui n'est pas un pluriel

- lagad, œil → daoulagad les (deux) yeux d'une personne

Les noms collectifs sont courants. Cette forme sera souvent traduite par un pluriel en français

- al logod, les souris en général

- krampouezh, les crêpes

Pour parler d'un élément en particulier, on utilisera une désinence en "...enn" appelée "singulatif"

- logod → logodenn, une souris

- krampouezh → krampouezhenn, une crêpe

Ces désinences peuvent elles-mêmes être portées au pluriel quand on se situe dans un contexte précis

- logodennoù, plusieurs souris (dans un contexte précis)

Le breton distingue plus fréquemment que le français le contenu et le contenant

- ur sac'h, un sac → ur sac'had, le contenu d'un sac

- ur werenn, un verre (l'ustensile) → ur werennad, un verre (le contenu d'un verre)

Formes verbales

Conjugaison

Quand le sujet est explicite, le verbe est invariable, ne prenant que la marque du temps : Me, te, eñ, ni, c'hwi, int a lâr gevier = « Je, tu, il, nous, vous, ils dit des mensonges »

Quand le sujet est élidé, le verbe se conjugue en personne et en nombre : Gevier a lâran, a lârez, a lâr, a lâromp, a lârit, a lârint = « Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dîtes, ils disent des mensonges »

Aspect progressif / itératif

Comme en gaélique ou en anglais, il existe en breton deux formes par temps verbal, qui se distinguent par l’aspect selon que l’action est itérative ou non. Ainsi au présent distingue-t-on la forme itérative de la forme progressive :

- Me zo o komz gant ma amezeg. (« Moi, je suis en train de parler avec mon voisin. »)

- Emaon o komz gant ma amezeg/O komz emaon gant ma amezeg. (« Je suis en train de parler avec mon voisin. »)

- Me a gomz gant ma amezeg (bep mintin). (« Moi, je parle avec mon voisin (tous les matins). »)

Le verbe ‘’être’’ et le verbe ‘’avoir’’ en revanche présentent deux formes distinctes avec ou sans périphrase « verbe être + o/é + nom verbal » [58]:

- Skuizh on hiziv. (« Je suis fatigué aujourd’hui. »)

- Da wener e vezan skuizh. (« Je suis fatigué le vendredi. »)

- Naon am eus fenoz. (« J’ai faim ce soir. »)

- Naon am bez bemnoz. (« J’ai faim tous les soirs. »).

- Bep mintin e vezan o komz gant ma amezeg. (« Tous les matins je suis en train de parler avec mon voisin. »)

Prépositions conjuguées

Comme dans les autres langues celtiques modernes, le breton conjugue les prépositions selon la personne (prépositions fléchies), tout comme les verbes. Souvent les pronoms fusionnent avec la préposition qui les précède.

Si l’on regarde rapidement les pronoms, on peut comparer avec les prépositions. Par exemple, le breton conjugue la préposition gant selon le même paradigme que celui des verbes, avec l'aide (ou non) du pronom personnel correspondant (forme plus ou moins emphatique), sauf aux 3es personnes du singulier et du pluriel, où le pronom est devenu la désinance[59] :

- ul levr zo ganin(-me) (mot à mot « un livre est avec-moi »),

- ul levr zo ganit(-te),

- ul levr zo gantañ (anciennement gant-hañ),

- ul levr zo ganti (anciennement gant-hi),

- ul levr zo ganeomp(-ni),

- ul levr zo ganeoc'h(-hu),

- ul levr zo gante (anciennement gant-he).

le gallois fait exactement de même avec la préposition gan[60]:

- Mae plant gen i (mot à mot « des enfants sont avec-moi »),

- Mae plant gen ti (« Tu as des enfants »…),

- Mae plant ganddo fo (« Il… »),

- Mae plant ganddi hi (« Elle… »),

- Mae plant gennym ni,

- Mae plant gennych chi,

- Mae plant ganddyn nhw.

On retrouve le même phénomène en irlandais :

- tá leabhar agam (« j’ai un livre » ; mot à mot « est livre à-moi »),

- tá deoch agat (« tu as une boisson »),

- tá ríomhaire aige (« il a un ordinateur »),

- tá páiste aici (« elle a un enfant »),

- tá carr againn (« nous avons une voiture »),

- tá teach agaibh (« vous avez une maison »),

- tá airgead acu (« ils ont de l’argent »).

Mutations consonantiques

Article détaillé : Mutations du breton.Comme toutes les langues celtiques modernes, le breton connaît le phénomène de la mutation consonantique, c’est-à-dire la modification de la première lettre du mot selon le contexte. C'est un des éléments les plus complexes de cette langue (voir l'article détaillé). Quelques exemples :

- tad (père) → ma zad (mon père),

- karr (voiture) → ar c’harr (la voiture),

- kozh (vieux) → Mamm-gozh (Grand-mère).

Quelques mots bretons

Emprunts lexicaux bretons en français

Mots francisés

- baragouin, baragouiner, « parler de façon inaudible ou peu compréhensible », probablement de bara (pain) et gwin (vin), en référence, dit l’étymologie populaire, au parler incompréhensible des Bretons pour les Francophones, qui ne retenaient que ces mots ;

- bernique ou bernicle, qui designe le coquillage, vient du breton brennig ;

- bijou, de biz « doigt », dont le pluriel, bizou, signifie « anneau » ;

- binioù, la cornemuse bretonne, a été emprunté tel quel en français ;

- cotriade, de kaoteriad, contenu d’un chaudron, d’une marmite ;

- darne, « grosse tranche de poisson », de darn, en gallois darn, « morceau, partie », mais le mot peut être gaulois[61];

- goéland du breton gouelañ (« pleurer »), en gallois gwylan ;

- goémon du breton gouemon, en gallois gwymon ;

- mine, « aspect », de min, « museau, visage », à moins que ce mot soit issu d'un terme gaulois semblable;

- « plouc » est un mot qui n’existe pas en breton. Ce terme méprisant est construit à partir des nombreux noms de lieux de l’ouest de la Bretagne qui commencent par « Plou », et désigne un Breton à partir de la fin du XIXe siècle. Le mot est construit sur la racine plou, du latin plebs, « la plèbe » ; elle désigne étymologiquement une paroisse primitive. Aujourd'hui, le mot sert à désigner les campagnards en général ou toute personne considérée comme particulièrement ringarde [62];

- sonneur, de soner, joueur de biniou ou de bombarde : le mot est d’abord passé du français au breton avec le sens de joueur d’instrument de musique, puis est tombé en désuétude en français ; il est resté vivace en breton et revient en français suite à la popularité de la musique bretonne ; on parle également en français de penn sonneur pour le premier sonneur d’une marche (de penn tête), sur le même mode que le penn danseur d’une danse traditionnelle bretonne ;

- la forme dolmen introduite par Théophile Malo Corret de la Tour d'Auvergne au XVIIIe siècle est fautive, mais les formes taol-vaen et maen-hir menhir existent bien en breton, en toponymie par exemple, et ceci bien avant La Tour d’Auvergne.

- une troménie, dérivée de tro (tour) et minihi (qui désigne un lieu où habite un moine, au Haut-Moyen Âge).

- le minihi qui est un sanctuaire monastique au Moyen Âge, et qui a aussi donné des noms propres.

- Le cas de pote : du breton paotr (garçon) lui-même issu du sanskrit पुत्र (putra) (fils)[63][précision nécessaire] est discuté. Il provient plus sûrement du français (voir plus bas la partie « Les mots qui ne viennent pas du breton »).

Il est également à noter que de nombreux prénoms en breton sont passés dans l’usage sous une forme francisée dans la plupart des pays francophones. Quelques exemples non-exhaustifs : Loïc (de Laouig l'hypocoristique de Gwilhoù = Guillaume)[64], Yannick (Yannig, l’hypocoristique de Yann), Pierrick (Pêrig, hypocoristique de Pierre), Tanguy (de Tangi), , Ronan, Hervé, Gwénaël(le) (de Gwenael, Gwenhael), Gildas (Gweltaz, Jildaz en breton), Gwenola, Annick (de Annaig, petite Anne), Arthur, Corentin, Soizick (de Frañsoazig, dont la forme hypocoristique est Soazig, petite Françoise), Judikael, Morgane (de Morgan), Nolwenn, Rozenn (Rose en breton), Tristan… Mais Yoann n’est pas d’origine bretonne.

Mots conservés dans leur forme initiale

- Aber, délaissé pour le galicien ria, ce mot reste d’usage local ; il reste dans la toponymie : l'Aber-Wrac'h (Bretagne), Aberdeen (Écosse), Aberystwyth (Pays de Galles)

- Ankou, personnification de la mort ; à rapprocher de angau, "la mort" en gallois

- bagad, troupe ou meute, est passé en français pour désigner un ensemble musical de binious, de bombardes et de percussions, proche du « pipe band » écossais ; à noter qu’en français, on peut trouver ce mot au pluriel dans la forme correcte du breton, bagadoù ;

- chouchen ou chouchenn, nom local de l’hydromel. Autre nom : chufere (pron. /chuféré/), mélange de chouchenn et de cidre, ou chupites ;

- fest-noz, littéralement "fête de nuit" ;

- kabig, veste à capuchon en laine imperméable ; néologisme provenant du breton kab (cape) ;

- korrigan, sur la racine korr, nain, est une sorte de lutin ;

- corgi, mot gallois, en breton korrgi, chien nain, est une race de chien prisée dans une cour royale d’outre-Manche ;

- kouign-amann, gâteau fait à base d’une pâte feuilletée, de beurre et de sucre ;

- kig-ha-farz, pot-au-feu d’origine léonarde, littéralement viande-et-far ;

- Morbihan du breton mor bihan, petite mer, qui désigne initialement différentes mers intérieures de la côte sud, notamment le golfe du Morbihan ;

- petra, « quoi », attesté dans les anciens dictionnaires est un sobriquet dont on affuble les Bas-Bretons ;

- pillig (ar billig), large plateau métallique circulaire sur lequel on fait cuire les crêpes et les galettes.

- kenavo parfois utilisé sur le même mode que le ciao italien. Il signifie « au revoir » et ne doit être employé qu'en se quittant.

- pennti qui désigne une petite maison en Bretagne.