- St-Dié

-

Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

DétailAdministration Pays France Région Lorraine Département Vosges Arrondissement Saint-Dié-des-Vosges Canton Deux cantons, Est et Ouest Code Insee abr. 88413 Code postal 88100 Maire

Mandat en coursChristian Pierret

2008 - 2014Intercommunalité Aucune Site internet www.ville-saintdie.fr Démographie Population 21 642 hab. (2006) Densité 469 hab./km² Aire urbaine 45 708 hab. Gentilé Déodatiens Géographie Coordonnées Altitudes mini. 310 m — maxi. 910 m Superficie 46,15 km² Saint-Dié-des-Vosges est une commune française, chef-lieu de la Déodatie et d’arrondissement du département des Vosges, en région Lorraine.

Ses habitants sont appelés Déodatiens.

Introduction et appellation

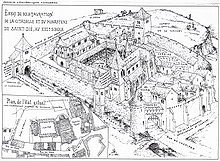

Ce chef-lieu d’un ban mérovingien à un coude remarquable de la vallée de la Meurthe s’est pérennisé par de prestigieux monastères et sanctuaires chrétiens, accueillant pèlerins et malades. Si au XIIe siècle, l’église de Saint-Dié, érigée en chapitre et ses chanoines essaie de fonder une ville autour de la collégiale et commencent à l’entourer de murailles et de tours, c’est au siècle suivant que la ville basse lorraine naît véritablement par une association entre le duc de Lorraine et la Collégiale.

Après l’incendie du 27 juillet 1757 au centre ville, la grand’rue est reconstruite sous Stanislas, duc de Lorraine à titre viager ; un urbanisme français rectiligne promeut artères et ponts, ainsi la rue Stanislas, la rue des Trois Villes, le Grand Pont… La ville se développe avec la route des autorités françaises. Centre de subdélégation, elle rassemble administrations forestières, justices et surtout évêché érigé en 1777.

La commune a connu un essor industriel entre 1830 et 1890. Elle est connue pour sa braderie à la fin septembre, héritière de ses foires d’automne. Le Festival international de géographie a été fondé en 1989 par une association privée, présidée par le maire. Il s’agit de fêter début octobre la discipline « géographie » avec salons, conférences, manifestations et des prix de reconnaissance, en particulier le prix Vautrin-Lud couronnant une carrière de chercheur et des classements de participation à l’exposition des posters scientifiques.

La ville tient son nom du chrétien fondateur de ban et moine chorévêque de rite colombanien (de Saint Colomban, moine irlandais), dénommé en latin Deodatus, en français Déodat ou Dieudonné, abrégé par l’usage en Dié. La base latine persiste dans le gentilé. Longtemps dénommée Saint-Dié, la commune a pris officiellement son nom actuel de Saint-Dié-des-Vosges (parfois abrégé avec l’acronyme SDDV), à compter du 29 décembre 1999[1]. L’ancien nom, plus court, est cependant communément employé.

Espace géographique

Situation

La ville de Saint-Dié-des-Vosges se situe dans la vallée alluviale de la Meurthe, entre Sainte-Marguerite en amont et en aval Saint-Michel-sur-Meurthe en rive gauche, La Voivre en rive droite. La ville s’est développée entre les jonctions de la Meurthe en amont avec la rivière de la Fave, venant de Remomeix et en aval, avec le Taintroué, ruisseau de la vallée de Taintrux passant par Rougiville. La commune jouxte sur les premières collines de l’Ormont Nayemont-les-Fosses puis, au-delà de la chaîne de l’Ormont, Ban-de-Sapt et Saint-Jean-d'Ormont, encore plus à l’ouest Denipaire et Hurbache. Aux sommets de la Madeleine, elle rejoint la forêt de Mortagne. Le Kemberg et ses abords sont partagés avec Taintrux et Saulcy-sur-Meurthe.

La commune de Saint-Dié-des-Vosges, d’une superficie de plus de 46 kilomètres carrés, s’étend principalement sur un bassin géologique permien, composée de couches de grès rouges -rotliegende sandstein- et d’argiles avec parfois de fines nappes de dolomie, caractéristique d’une transgression marine, et des roches détritiques à base calcaire[2]. Les sommets au-delà de l’altitude de 500 mètres appartiennent à l’époque triasique, c’est-à-dire au début de l’ère secondaire. La dépression est ainsi entourée de reliefs en grès rose chapeauté par du conglomérat sur l’Ormont et des couches compactes de grès bigarré, en haut des buttes massives du Kemberg au sud et de la Madeleine à l’ouest. Au nord, derrière l’Ortimont et un long moutonnement de collines, une montagne effilée s’évase pour former le plateau de la Bure partagé avec la commune d’Hurbache. Une montagne plus haute aux formes ramifiées et effilées s’oriente vers l’est. C’est l’Ormont qui barre la vue au nord-est. Le territoire communal s’échelonne de 310 m en fond de vallée à 901 m d’altitude, le point culminant sur l’Ormont sur la roche du Sapin Sec.

La forêt communale était encore dans les années 1950 une des plus grandes de France[3]. Les sentiers balisés par le Club Vosgien peuvent suivre les sommets aux roches sculptées par l’érosion à mi-pente ou rester sur la ligne de faîte. De nombreux points de vue sont accessibles. Un belvédère aménagé, visible de la gare, est celui de la roche Saint-Martin au début du massif du Kemberg.

Climat et pollution de l’air

La base climatique peut être assez bien résumée par l’alternance de climat frison (plafond nuageux maussade, pluie et frimas au moins tous les trois jours, fraîcheur humide) et de climat continental bavarois (ciel clair, soleil en journée, fort refroidissement thermique nocturne).

La topographie et les flux atmosphériques dominants génèrent un microclimat. Il est marqué par des vents descendant des reliefs méridionaux sensiblement plus chauds et plus forts à basse altitude, ainsi que par la rareté des brouillards de fond de vallée hivernaux en comparaison avec ceux de la vallée de la Meurthe en aval ou en amont. Les précipitations annuelles à 360 m d’altitude (près de la gare) oscillent entre 800 mm et 950 mm d’eau. Elles peuvent être plus que doublées sur les sommets, 500 mètres plus haut.

La pollution, même en centre-ville, est très modérée. Les versants sous le vent descendant de la Madeleine ou les combes reculées du Kemberg-Saint-Martin, largement au-dessus de la voie rapide, inhabités, ont une eau et un air de très grande pureté.

L’amplitude thermique annuelle est toujours importante. On a relevé, depuis mi-2003, un record de froid de --17,9 °C le 1er mars 2005 et un maximum de 37,2 °C le 13 août 2003[4].

Faune et flore

La modification des biotopes est considérable en parfois moins d’un siècle, induisant des modifications spectaculaires de la flore et de la faune. Les prairies irriguées de la Meurthe, les zones humides des vallons autrefois aménagées, les champs et les prés de fauche des collines ont disparu. Ces milieux anthropisés depuis des millénaires ont souvent été abandonnés à des friches broussailleuses ou forestières ou carrément repris par la forêt, mais aussi et surtout de manière visible à un zonage urbain dévoreur d’espace sous forme de lotissements ou de quartiers résidentiels accessibles par des routes goudronnées. La flore ripisylve, celle des bosquets secs et des haies des collines subsistent toutefois sous une forme relictuelle dans les espaces vagues, oubliés par le plan dirigiste de l’aménageur.

La disparition des prairies humides a éradiqué un grand nombre de prédateurs typiques de ce biotope, comme les grenouilles, les couleuvres, les cigognes et la loutre. Elle a fortement réduit maintes espèces autrefois abondantes de poissons ainsi que les crapauds et les tritons. Les crapauds des vallons, qui laissent un grand nombre de victimes écrasées par les roues automobiles, continuent imperturbablement leur migration printanière et automnale. Les oiseaux des champs ouverts comme la pie-grièche, les insectes des prairies comme les grillons des prés ont été victimes en grande partie de l’abandon des anciennes cultures.

Les grands vainqueurs sont les animaux favorisés par le mitage des espaces et le couvert forestier[5]. Ainsi, à la nuit tombée, il n’est pas rare de croiser le hérisson longeant un mur chaud près d’un jardin, la martre se faufiler vers les grands arbres, le renard sur la route qui entreprend son périple nocturne vers la ville, les pipistrelles voleter près des lampadaires happant au passage insectes ailés et papillons attirés par la lumière. La chouette hulotte qui niche dans les parcs ou jardins urbains survole banalement la ville à la recherche de rongeurs pour nourrir son petit. En journée, quelques chevreuils, parfois des hardes, pâturent à proximité des habitations, la buse surveille soit sur un haut perchoir soit avec son vol planant caractéristique ou le faucon pélerin pourchasse par surprise les bandes d’oiseaux familiers des maisons. Lors de nuits automnales, des bandes de sangliers lancent à la périphérie de la ville leurs folles équipées marquant çà et là la terre de leurs pattes et de leurs groins.

Toponymie

La toponymie actuelle conserve la trace d’une multitude de lieux, hameaux, et de fermes près de la petite ville de Saint-Dié.

Les contrées de la rive sud de la Meurthe entouraient le faubourg du Vieux-Marché, autrefois au cœur de la paroisse saint Martin : La Bolle, Foucharupt, Hellieule, Le Faing Sainte-Marguerite, Les Moîtresses, Périchamps, La Prairie, Les Tiges. Elles jouxtaient les fermes : La Rouge Pierre, Cerisiers, Chartreuse, Chenal, Le Bihay, La Balonne, La Ménantille, Monplaisir, La Goutte du Rupt, Le Haut du Mont…

Les contrées sur la rive nord de la Meurthe environnaient la ville de Saint-Dié, autrefois ceinte de murailles et entouré de faubourgs tels Saint-Charles et Saint-Éloi : les Behouilles, le Breuil, Dijon, les Jardins (zone du Beaujardin), Grattain, La Fontenelle, Trois-maisons (au-delà du faubourg Saint-Éloi), Varcosée. Les fermes dont un grand nombre existe déjà au XIIIe siècle, étaient : Les Jardins, Le Haut Jardin, Vigne-Henry, Paradis, Purgatoire, Enfer, la Behouille, Bois-Basselin, Tour Bayard devenue Tour Malakoff…

Les Trois Villes doyenné donné en compensation de dommages de guerre par le duc de Lorraine au chapitre de Saint-Dié en 1225 sont un domaine de trois contrées (Marzelay, Le Villé, La Pêcherie), qui ont toujours gardé ensemble une forte individualité. Elles ne semblent nullement appartenir au ban saint Dié à sa fondation[6].

Enfin, Robache était une vieille mairie du ban saint Dié, indépendante sous l’Ancien Régime, comprenant les écarts de Rétimont, Robache, des Raids de Robache et de La Culotte avec ses fermes : Les Behouilles, La Goule, Le Gouteau, Le Gouti, Ortimont, Saint-Roch (chapelle), Tour Bayant…

Les quartiers officiels ont repris une grande part de ces toponymes.

Voirie communale, routes et désenclavement

La voirie communale est très développée. Ce réseau de chemins atteste la vitalité des hameaux montagnards que la ville a englobés.

La commune est le point de rencontre de deux axes routiers, de Nancy vers Colmar et d’Épinal vers Strasbourg. Nancy est à 85 km, Strasbourg à 89 km par le col de Saales, Colmar à 57 km par le col du Bonhomme, Gérardmer à 29 km par le col de Martimpré et Épinal à 49 km par le col du Haut Jacques. La ville a bénéficié après les années 1980 d’un désenclavement routier, une voie de contournement l’évite. Mais le dispositif à quatre voies reste encore trop confiné localement ou s’arrête à la limite départementale. L’ouverture du TGV Est en juin 2007 met Saint-Dié-des-Vosges à 2h20 de Paris (un aller-retour quotidien).

Histoire

Vallées et surtout collines recèlent des lieux de peuplement dispersés et très anciens. L’archéologue n’y rencontre pas seulement des sites de période celtes. Le plus connu par les fouilles, protégé par un murus gallicus et un rempart, le camp de la Bure est habité à l’époque gauloise, puis gallo-romaine par une famille de forgerons[7], mais il sert aussi longtemps de refuge forestier aux époques de troubles et de guerres. À l’époque gallo-romaine tardive, il est équipé d’une grande statue portant un Jupiter terrassant l’anguipède, une grande balise visible de l’antique voie romaine, la via salinatorum[8].

Lieu d’assemblée d’un ban montagnard

Assez éloignés de cette voie marchande, les habitants christianisés bien avant le VIIe siècle se rassemblent pour fonder un ban religieux[9]. Le ban saint Dié comprend probablement la plus haute partie du val de Meurthe jusqu’à La Bolle ainsi que le val de Fave en amont de la prairie d’Hellieule jusqu’aux abord de Beulay. Cette fondation reconnue par un privilège en l’an 669 est associée à l’œuvre de saint Dié[10]. Ce personnage légendaire est d’abord associé au Petit-Saint-Dié. Quelques anciens habitants du faubourg Saint-Martin avant 1890 connaissaient le vieux moutier en dessous de la côte saint-Martin et au-dessus des sources abondantes du Petit-Saint-Dié. Déodat est aussi considéré par la tradition religieuse la plus orthodoxe comme le fondateur du monastère des Jointures, là où est maintenant l’ensemble cathédral[11]. Ce ban est commandé par une assemblée chrétienne ou ecclesia, composée de tous les hommes capables de porter une arme, y compris les religieux s’il y en a. Elle choisit en son sein des conseils d’anciens ou saonnes qui se déplacent annuellement à date et lieu fixes ou le peuvent exceptionnellement. La saonne de justice semble être vénérée au-dessus de tout autre pouvoir et ses plaids sont les plus respectés.

L’assemblée saint Dié est conçue sur le mode du thing ou Ding mérovingien. Elle est apparue en même temps que le lieu de foire d’automne et de printemps, choisi sur la prairie d’Hellieule. Les assemblées importantes se tiennent aux équinoxes. Les élections se déroulent en plein air, à main levée. Une partie des fonctions sont tirées au sort parmi des candidats de même âge.

Les hommes sages, élus ordonnant la bonne justice et la paix, se retirent au nord sur l’Ortimont ou mont rond. Ils écoutent le diseur de lois et jugent sans appel. Ils commandent ou désavouent au sud jeunes et vieux guerriers assemblés au voisinage de Saint Martin. Les bonnes femmes ou sages femmes, garantes des valeurs familiales et de la divination, exercent à l’orient entre le monticule des Jointures et les Rochattes aux Fées. Elles jugent, réprimandent et consolent les réprouvés, les captifs temporaires et les femmes de mauvaise vie, qui sont gardés à l’occident près du massif actuel de la Madeleine. La pierre hardie, où pouvait être pratiqué des ordalies par le feu, rappelle le pouvoir féminin[12]. Un tel lieu de rencontre temporaire n’est pas forcément habité.

Les Étichonides, possesseurs légendaires du pouvoir mérovingien, ont toléré bon gré mal gré cette organisation, en la chargeant aussi de la collecte d’impôt à leur profit. Ce n’est pas le cas des premiers Pépinides et Carolingiens, restaurateurs d’un fisc royal autoritaire et de dîmes religieuses exorbitantes. Ils imposent des administrateurs, souvent des religieux orthodoxes bénédictins, aux côtés de militaires qui suppriment toute vie politique indépendante. La légende de la fondation du monastère des Jointures rappelle la volonté d’apaisement de Charlemagne. Il n’est plus sûr que l’âme de son père Pépin le Bref aille aux paradis et rassemble une dizaine de moines pour prier à cette ascension sous le patronage de saint Maurice. Il restaure en partie un droit d’assemblée masculine pour associer aux forces guerrières les jeunes hommes.

Les hagiographies successives de saint Dié affirment que le monastère des Jointures a été rêvé par Déodat. Au-delà des hagiographies légendaires, le premier moine cité par les archives « Marcinam le noir » apparaît sous Pépin et n’a aucune fonction abbatial[13]. Aucun document prouve la réalisation royale, mis à part le terme « monasteriolum » qui apparaît dans la charte de Charlemagne du 13 janvier 769. Il s’agit du monastère saint Maurice. Les moines de Moyenmoutier y ont envoyé quelques-uns des leurs accomplir le vœu royal car Hydulphe est présenté symboliquement en continuateur de saint Dié. Tous les parchemins et documents administratifs ainsi que la plupart des hagiographies des saints fondateurs proviennent du scriptorium de l’abbaye de Moyenmoutier à partir du XIe siècle[14].

Réforme canoniale et naissance d’une église collégiale

Vers 962, la domination ottonienne, rigoureuse et châtiant les écarts, impose une transformation du lieu religieux en chapitre de chanoines. L’évêque de Toul y maintient son dominium tout au long du XIe siècle.

Une légende voudrait que le futur Léon IX, Bruno de Dagsburg-Egisheim, soit nommé, avant de devenir évêque de Toul, grand-prévôt du chapitre de Saint-Dié en 1026. Le pape qui connaît mieux Toul et Moyenmoutier a pu visiter le monastère après le concile de Mayence. Mais la famille du pape, celle des Dabo-Egisheim[15], a semble-t-il, joué un rôle protecteur au point de donner plus tard une partie de son écu, les trois roses à la bande, au chapitre de Saint-Dié.

La collégiale, qui semble préserver l’antériorité ou l’acquis amoindris d’instances politiques autonomes, affirme toutefois son indépendance vis-à-vis de l’évêque de Toul, puisqu’elle verse un denier d’or symbolique au Siège apostolique. Mais a contrario le prévôt obéit au pouvoir hégémonique extérieur à l’ancien ban. Les premiers ducs de la maison de Lorraine interviennent dans ce jeu politique suzerain et se substituent de plus en plus à l’évêque de Toul.

La puissante abbaye de Moyenmoutier a fermé les yeux sur la mainmise par son avoué, le duc de Lorraine, des biens publics gérés à partir du petit monastère saint Maurice. En échange, elle semble avoir reçu hommes et terres pris sur le vieux ban démembré de Gondelbert, en particulier la face nord de l’Ormont de Hurbache au Ban-de-Sapt, et des droits sur Provenchères et ses dépendances[16]. Il semble qu’en prenant sous protection le pèlerinage saint Dié, les moines de saint Maurice se soient enrichis et en partie émancipés de l’abbaye médianimonastérienne qui avait la tutelle, au point de vouloir changer de nom. Le duc et ses officiers se sont alors attribué momentanément sous le nom de Ban-le-Duc l’immense partie du ban saint Dié.

Les archives attestent la domination de la famille ducale entre 1135 et 1297. Plus que les moines bénédictins chassés ou amoindris par la réforme canoniale, les chanoines et prêtres des paroisses de l’ancien ban saint Dié refuse le poids de cette mainmise, et, réactivant les assemblées chrétiennes du ban saint Dié, ils sont associés en une collégiale indépendante et dissidente vis à vis du pouvoir prévôtal, pour organiser au XIIe siècle la rébellion face à l’hégémonie ducale ou seigneuriale sur le bien public. Ils ont reconquis par tous moyens, excommunications, guerres féodales, achats, échanges, tractations, soutiens… une grande partie du ban de leurs paroisses spoliées et repris le contrôle du monastère des Jointures, obtenant la reconnaissance du pouvoir ducal qui les intègre à sa grande collégiale. Ces défenseurs d’une identité civile sont au XIIe siècle, à l’origine de la réapparition du ban saint Dié. Au XIIIe siècle, la lignée ducale a préféré petit à petit tirer profit de ses terres, jouer l’association financière et mettre en valeur conjointement l’ensemble des bans, plutôt que de mettre sa prérogative guerrière reconnue unanimement à mal en s’évertuant à mater des guerres internes ou des révoltes éternellement renaissantes. D’où l’acception des terres autonomes de la Collégiale, qui, se préparant à une longue lutte, avait réussi à se maintenir directement sous l’autorité papale[17].

À l’ombre de la Collégiale

Au XIIIe siècle, une association avec le duc de Lorraine permet de fonder une ville basse. La première Saint-Dié correspond à la paroisse Sainte-Croix, c’est-à-dire dédié à la Sainte Croix, qui y est fondée. L’axe prépondérant est constitué par la grand rue unique où coule le Robache. Sa rive gauche reste au chapitre, les maisons à belles devantures et arcades saxonnes cachent le quartier des orfèvres, à côté de la ville haute des religieux. Le bas de la rive droite, hormis la ferme du chapitre sur ce qui est devenu la rue Cachée [18] est possession ducale. Les fouilles archéologiques ont prouvé la continuité de cette minuscule ville composée encore de jardins et d’arrière-cours où les tinettes jouxtent des puits. La strate du XIIe siècle est constituée de galets de la Meurthe[19]. La ville haute entourée de puissants remparts et de douves reste le domaine éminent du pouvoir de la collégiale. Les chanoines sont de puissants et riches personnages qui prêtent aux seigneurs ou religieux démunis.

La paroisse Saint-Martin est également fondée à la même époque au début du XIIIe siècle, son centre est une modeste chapelle proche d’un vieil enclos de maison saint Martin dont le cœur attire un marché organisé les mardis et peut-être aussi les vendredis. Les habitants diront longtemps après au Vieux marché[20]. La modeste chapelle, promue église paroissiale jouxte un vieil hospital bien plus spacieux qui logent aussi à son entré les voyageurs et marchands malchanceux. Cet hôpital du faubourg dirigé par un chanoine sous la surveillance de ses pairs contrôle différentes maladreries du val et surtout la proche léproserie de la Madeleine.

L’essor de la ville est rapide après l’érection de la muraille ceignant la ville basse en 1289 et elle atteint vite cinq cents habitants. Mais le chapitre craint de perdre la sérénité de sa vie contemplative et prend prétexte d’un avortement en 1320 pour chasser la petite communauté juive implantée au XIIIe siècle par le duc. Le pouvoir ducal, lui aussi devenu antisémite, ne les soutient nullement. La centaine de Juifs qui constitue le cinquième de la population intra-muros a laissé en une cinquantaine d’années un cimetière traditionnel, que les montagnards ont longtemps respecté en aître pierreux et préservés sous l’appellation de la vallée ou Basse des Juifs. En réalité, le pouvoir religieux ne fait qu’accentuer un déclin économique sensible dès le début du XIVe siècle. La population, même après avoir été renforcée par de nouvelles faveurs, reste longtemps en-dessous de cinq cents habitants.

La peste noire survenant dans un monde subissant déjà une crise économique, ravage la contrée après 1349. Les villages d’Hellieule et de Fave disparaissent du ban saint Dié qui commence à être dénommé Val de Galilée[21]. Car, au XIVe siècle une puissante collégiale se partage le temporel du Val de Galilée avec le duc de Lorraine[22]. Après 1320, les chanoines, dont les premiers représentants à l’origine n’avait pas plus de richesse que de simples curés du ban réunis en association sous l’égide du pouvoir, cumulent prébendes et bénéfices et élisent dans une atmosphère solennelle une puissante administration avec un doyen, un sonrier, un écolâtre… Ils sont devenus des maîtres du droit et de la finance qui prêtent de l’argent aux autres religieux démunis ou aux paysans par l’intermédiaire des conseils de fabriques. Ils sont choisis parmi les plus riches et nobles familles de Lorraine. Le grand-prévôt[23] représente la direction de la prestigieuse collégiale. Après 1350, ils se placent au service de la papauté d’Avignon et c’est une foule de camériers et de chapelains cardinalices qui trouve un tranquille refuge à Saint-Dié. Ces derniers religieux privilégiés, employant les méthodes de gestion avignonnaise, n’oublient pas d’accroître le patrimoine de la collégiale. Malgré les épidémies, la période brillante semble se continuer, mais elle est rapidement ternie par les guerres lorraines incessantes, le relâchement des mœurs dès 1371, les difficultés de la papauté de 1378 au concile de Constance en 1414-1418.

Pierre d'Ailly, auteur de l’image du monde ou Imago Mundi qui servit de référence aux voyages de Christophe Colomb, est un grand prévôt de Saint-Dié qui s’efforce de redresser la collégiale[24].

De 1426 à 1458, le Val et la ville sont occupés par les Badois en paiement de la dot de Catherine, fille du duc Charles II de Lorraine. L’époux, le margrave Jacques de Baden, représentant de l’autorité ducale devient l’ennemi du chapitre, il le met au pas. La fin des guerres avec la Bourgogne laisse essentiellement épargner une riche collégiale, qui tire des revenus des terres de cultures et d’élevage du Val de Galilée, en Chaumontois et en Alsace, mais aussi de la rente foncière, des vignes et des mines. Mais le riche chapitre est désormais en prise avec l’état ducal naissant et le puissant duc, par la nomination et les préférences, a tôt fait de contrôler les derniers représentants d’une lointaine indépendance capitulaire.

Albert Ronsin, bibliophile et historien du livre, aimait reprendre l’idée formulée par Gaston Save qu’une assemblée savante nommée Gymnase vosgien réunie autour du riche chanoine Vautrin Lud, procureur général des mines de Lorraine, s’était penchée sur la description de la Terre. Ce mécène a permis au moins un long colloque en 1507, où son propre neveu Nicolas Lud, le cartographe allemand Martin Waldseemüller, le professeur et humaniste alsacien Mathias Ringmann et le latiniste Jean Basin décidèrent de partager les tâches éditoriale d’une série de cartes de la Terre. Dans une ligne du livret de présentation, Cosmographiae Introductio le mot « america » apparaît — en hommage à une copie d’une description minutieuses du navigateur florentin, passé au service des Espagnols après le désaveu du découvreur et vice-roi des Indes occidentales Christophe Colomb, proche des milieux de la curie romaine, Amerigo Vespucci — pour désigner le continent découvert. Des séries de cartes du nouveau monde ou novus mondus qui mentionnent le terme America sont imprimés dans les ateliers rhénans. Avant 1911, la Société philomatique vosgienne, qui avait amassé une documentation depuis 1880 et avancé une explication érudite de cette initiative, proposait que la ville prenne le surnom de « Marraine de l’Amérique ». L’ambassadeur américain acquiesça et des fêtes franco-américaines furent organisées.

Au XVIe siècle, l’essor des mines d’argent enrichit la collégiale et permit à des nombreux villages fournissant des matériaux ou accueillant de la main-d’œuvre de prospérer. Signe de troubles annonciateurs, la chevauchée d’Austrasie permet en 1555 au roi français de saisir les trois évêchés de Lorraine[25]. Après cette date, la conjoncture économique est maussade. Le déclin de l’activité minière, puis après 1590, un refroidissement brutal paralyse l’économie. La guerre de Trente Ans, amenant son cortège de soldatesques et d’épidémies, ravage les lieux de passage aisé après 1633. Les Français, alliés aux Suédois, écument le pays de la montagne en 1633 et en 1639.

Le peuplement au niveau d’avant-guerre fut seulement atteint au début du XVIIIe siècle. Durant tout ce temps, la ville intra-muros n’avait que très peu progressé. Longtemps, la paroisse Sainte-Croix n’a pas dépassé mille habitants et parfois l’ensemble des hameaux voisins avec la paroisse Saint-Martin ou quelques gros villages des environs peuvent rivaliser avec son activité économique. Aucune paroisse ne peut rivaliser avec la richesse foncière et financière de la ville haute. L’unique grand’rue accueille des marchands de villes voisines qui résident quelques décennies, puis repartent. Au XVIe siècle, le dépôt du viandier est encore une succursale d’un marchand de Bruyères, mieux placée sur la route des vins. À la fin du XVIIe siècle, la paroisse s’approche du seuil des mille habitants et le dépasse au XVIIIe siècle avec le déclin du pouvoir lorrain. Saint-Dié restait avant tout une ville de prestige religieux pour les Lorrains. Après la guerre de Trente Ans, les Capucins s’installent dans les années 1640 dans la minuscule ville et développent la plus grande partie de la ville ducale, en partie abandonnée.

Création d’une ville française, centre de subdélégation

Très tôt, avant le XVIIIe siècle, les troupes françaises ont apprécié cette minuscule ville de montagne entre Alsace et plaine lorraine. Les militaires s’y reposent en paix, bénéficient des eaux curatives du Petit-Saint-Dié, plongent en été dans la Meurthe ou la Fave, s’ébattent en jolie compagnie dans les vertes collines sous Saint-Roch, le Kemberg ou l’Ormont et trouvent bon pain et victuailles dans la ville basse. Leurs officiers se méfient plutôt des villes marchandes lorraines et apprécient l’écrin montagnard de Saint-Dié et ses lieux de pèlerinage. Ils protègent en réalité une place de transit et de cantonnement provisoire, mais ils doivent la rendre, ainsi que l’ensemble morcelé des terres lorraines, au duc de Lorraine en titre, Léopold, neveu de l’empereur d’Autriche, après le traité de Ryswick en 1697.

Pendant les longues périodes d’occupation de la Lorraine, les militaires français ont pourtant construit ou fait construire des routes stratégiques, qui relient le Barrois à l’Alsace. En particulier, élaborée entre 1680 et 1695, une route remonte la vallée de la Liepvre, franchit le col de Sainte-Marie, rejoint Saint-Dié en ligne directe et gagne Rambervillers, ville messine et en conséquence française, par le col du Haut du Bois[26]. En fin de service, les anciens militaires français, souvent de lointaines ou diverses origines européennes, épousent des filles du lieu et s’installent en petits groupes dans la Saint-Dié occupée ou lorraine. Saint-Dié entame une croissance de longue durée, corrélée à l’essor et la fréquentation des routes.

Au début du XVIIIe siècle, les militaires français préservent les droits de passage liés aux enclaves des évêchés, contrôlent toujours leurs voies stratégiques tout en étant forcer de les ouvrir à la circulation lorraine. Mais l’administration du duché n’est point pointilleuse et se contente de relier Saint-Dié à Lunéville tout en incitant à l’amélioration du chevelu des chemins vicinaux. Abandonnant les prérogatives militaires, ele est d’abord soucieuse de mettre en valeur le duché. Afin d’accroître à long terme ses recettes, il faut d’abord, au plus vite, repeupler les contrées désertées en instaurant franchises et exemptions momentanées de divers taxes, impôts ou droits[27].

Les Français reviennent après l’achat de la Lorraine en 1734 et choisissent un administrateur des Eaux et forêts d’origine lorraine, M. Bazelaire, qui est favorable au parti français, pour administrer selon leur façon la subdélégation créée à Saint-Dié. Ils transforment petit à petit la ville en la dotant d’administration et de justice plus vaste[28].

Évolution démographique 1682 1699 1751 1770 1785 1802 900 1300 3425 3600 6000 5936 En 1757, la ville est la proie des flammes. Cent seize maisons sont détruites le 27 juillet, après une longue période chaude et sèche, puis huit maisons disparaissent encore le 6 septembre 1757,[29]. Si les autorités françaises laissent l’ancien roi de Pologne et duc de Lorraine, Stanislas Leczinski, beau-père de Louis XV, jouer le mécène avec une donation de 100 000 francs pour reconstruire les façades, l’arrêt du conseil ducal lève une imposition spéciale de 100 000 livres en Lorraine rudement levé. Cet incendie permet de reconstruire la ville en pierre et en grand entre 1758 à 1761. L’administration impose de longues corvées de charrois aux paysans de la subdélégation, ainsi qu’un droit spécial sur le bois d’œuvre. L’architecte Carbonnar est chargé d’imposer un plan d’urbanisme. Il supprime le vieux marché cantonné près de Saint-Martin et le fait s’étaler par un pont sur la grande rue. Il crée l’axe actuel rue Dauphine et rue Stanislas qui fait croix avec la grand’rue. On supprime les ruisseaux pas encore canalisés ou on les canalise. Les métiers du feu sont placés d’autorité au faubourg saint Éloi. On développe les facilités de circulation et même de nettoyage des rues pavées par simple déviation des eaux de canaux en amont. La ville est digne d’accueillir la noblesse de robe et les administrations d’État. Saint-Dié, lieu de vie policée mais aussi lieu de refuge des sinistrés climatiques de la rude montagne, compte vite 6 000 habitants et peut en envisager 10 000 à la fin du siècle avec le progrès des manufactures et des activités du travail du fer.

À la mort de Stanislas, en 1766, la Lorraine, en vertu de l’accord prévu lors de la cession du duché, est réunie à la France. Les Français sont maîtres du pays depuis longtemps et songent à redécouper la carte des diocèses et à évincer définitivement la collégiale de Saint-Dié. Ils rognent sur celui de Toul pour installer après 1776, un siège épiscopal à Saint-Dié. Le roi de France crée ainsi le quatrième évêché lorrain, après Toul, Metz et Verdun[30].

Une commune administrative

À la Révolution, Saint-Dié est une ville proprette[31]. Elle possède une noblesse de robe soucieuse de ses intérêts devient chef-lieu d’un district dont dépendent compte neuf cantons : Saint-Dié, Raon-L’Étape, La Voivre, Étival, Saâles, Bertrimoutier, Laveline, Fraize et Saint-Léonard. Ce périmètre s’agrandit avec l’apport de la principauté de Salm-Salm annexée en 1792, qui se scinde pour participer à la formation de deux cantons vosgiens, en s’amalgamant avec des communes vosgiennes et surtout alsaciennes, le canton de Senones et le canton de La Broque[32].

Les hommes et les femmes des ordres religieux, dont une majorité, en dehors des privilégiés, apportait une aide à la population la plus démunie sont priés d’évacuer les bâtiments religieux nationalisés. Ils sont dédommagés, à titre individuel, en partie pour les biens meubles et immeubles saisis. Après 1793, s’ils persistent dans la foi catholique, ils sont pourchassés. En pleine déchristianisation, le culte de la Raison est proclamée et le culte chrétien est interdit : l’évêque Chaumont s’enfuit dans la nuit, quelques chanoines ou prêtres réfractaires, qui n’ont ni voulu émigrer, ni prêter serment sur la Constitution, trouvent refuges chez des amis ou parents, et se cachent pour pratiquer le culte.

En 1793, sous la Terreur, suivant le décret de la Convention. Le conseil décrète l’appellation communale invoquant sa montagne la plus haute Ormont[33]. La silhouette de l’Ormont remplace pendant quelque temps la croix de Lorraine sur le blason de la ville. Les Capucins, ordre caractéristique des villes pauvres, chassés, perdent leurs emprises foncières, en particulier l’ancien château de la Cour, ses maisons et les vastes jardins à l’occident de la Grand’rue, qui rejoignent les biens nationaux et sont vendus. Une partie des bâtiments religieux est achetée par l’industriel réformé originaire de Mulhouse Sébastien Lehr, qui installe une fabrique de tissus.

Les autres sanctuaires, comme la petite église, les chapelles voisines de la ville, sont en partie desaffecté. Les possessions ecclésiastiques déclarées Biens nationaux sont vendues à d’autres bourgeois, qui, faute d’investir, compte spéculer sur les biens fonciers, mais l’aggravation de la crise économique, la famine menaçant la population urbaine, l’inflation monétaire entraînent des desordres et des révoltes. La contagion gagne les campagnes. Partout, des biens mobiliers, dont les objets sacrés, calices, ostensoirs, baptistères précieux sont dérobés ou vendus. Le cloître est transformé en prison, car les arrestations des pillards et des opposants politiques ou anciens dignitaires, susceptibles d’avoir atttisé la vindicte populaire se poursuivent. Riches et pauvres de l’Ancien régime se retrouvent pêle-mêle en prison, hâtivement aménagé dans un lieu fermé, le cloître de la cathédrale. La guillotine fonctionne dans les grandes villes lorraines, mais les geôliers rééduquent surtout par bastonnades et maltraitements les prisonniers.

La petite église débarrassée de ses couches d’ex-voto est transformée en hangar à fourrage. Les symboles de l’Ancien régime sont bannis, les archives administratives et religieuses entassées dans des conditions effroyables qui ne sont pas emmenés à Epinal sont confiés à l’archiviste Gravier qui, après avoir minutieusement collecté des éléments d’histoire susceptibles d’être préservé, en vend plus tard une partie comme vieux papier et en brûle les parties les plus dégradées. La bibliothèque de l’évêque est préservée.

Charles Hugo de Spitzemberg, ancien administrateur le plus riche du ban Saint-Dié, noble qui n’a pas émigré, est mis en prison. S’enfuyant facilement avec des jeunes codétenus du cloître, il s’isole de ses compagnons car blessé, il souffre du pied et de la jambe. Il se terre dans une haie derrière le monticule des Jointures. Il est dénoncé par une pauvre vieille qui l’aperçoit, pris et écharpé par une foule à la Croix de Périchamp.

Si la taille, la corvée et la redevance ont disparu et la propriété est devenue sacrée, les levées d’impôts exceptionnels de guerre se succèdent alors que la monnaie à la valeur imposée perd progressivement toute fonction économique. Les réquisitions en nature accablent les populations rurales, les anciens métiers reçoivent des quotas d’exécution et les nouveaux pouvoirs municipaux des listes de fournitures à l’usage des militaires. Partout, des cloches sont fondues pour couler des canons.

La nouvelle commune de Saint-Dié est devenu une grande commune forestière[34]. Mais elle décline par rapport à Épinal, qui monopolise pouvoir et institutions départementales. L’évêché de Saint-Dié est supprimé en l’an X.

La nouvelle commune de Saint-Dié, est toutefois reprise en main par une bourgeoisie possédante proche de la petite noblesse de robe, soucieuse d’ordre. Elle a déjà confisqué les belles forêts et les sources les plus importantes lors des élimitations des communes. Elle a entravé l’émancipation légitime des petites communes limitrophes, ainsi Les Trois Villes, Robache et même Grattain sont annexés. Saint-Dié est devenu une grande commune forestière[35].

Plus que par ces premiers brillants faits d’armes, immédiatement suivis de pillages éhontés et d’enrichissement colossal en Italie, c’est par un coup de génie politique que le général dictateur Buonaparte devient un homme politique de premier plan, le Concordat, autrement dit la restauration solide du culte catholique après un accord avec le pape. Un espoir touche les chrétiens qui tentent une entente avec l’ordre public, cette réconciliation satisfait surtout les possédants qui souhaite un régime d’ordre stable. Par cet apaisement social, le retour des exilés est possible.

Un chef-lieu d’arrondissement montagnard

L’arrondissement de Saint-Dié est créé en 1800, prenant la place de l’ancien district. Ses cent neuf communes forment dix-neuf cantons : Brouvelieures, Nompatelize, Raon-L’Étape, Allarmont, Senones, La Broque, Plaine, Rothau, Le Puid, Hurbache, Saâles, Bertrimoutier, Laveline, Fraize, Gérardmer, Granges, Corcieux, Saint-Léonard et Saint-Dié.

Avant le début de l’Empire, en 1804, une accablante ignorance de la jeune population se constate. Fait presqu’inaperçu sous la Révolution, l’accaparement du budget d’église supprimait les rentes pour les écoles, en particulier leur entretien et parfois leur fonctionnement. La ville entreprend de créer le collège et participe modestement à un nouvel essor scolaire.

Après la retraite de Russie en 1812 et la défaite de Leipzig en 1813, les troupes alliées entrent en France, la ville se livre après quelques escarmouches d’unités de hussards au sommet du Concours, plateau de Dijon au-dessus de l’actuel hôpital. Les chevaux sont découpés et pêle-mêle mis en terre dans la proche vallée de Varcosée, à côté du battant de la taillanderie qui a fourni les outils de découpe. Une quinzaine de militaires détuniqués sont enterrés sur le champ du combat, boisé quelques années après par des alignements de marronniers. En 1815, le département des Vosges est durement rançonné après la bataille de Waterloo.

Les hospices et l’hôpital de Saint-Dié sont tenus par les sœurs religieuses de l’ordre de Saint-Charles. La ville retrouve un prestige oublié avec le rétablissement de l’évêché de Saint-Dié en 1824. Un grand séminaire s’installe à la Richardville.

Sous la Restauration la bourgeoisie vit de ses propriétés foncières. Elle s’allie avec des marchands de bois, des hauts fonctionnaires du royaume, et bien plus rarement, avec des membres des professions libérales et des notables ruraux. Mais déjà, le déclin des notables en place s’esquisse. Les artisans du métal, les marchands et fabricants de toiles protestants, les entrepreneurs d’atelier rassemblent une population industrieuse dont le pouvoir progresse.

Signe de cette mutation, alors qu’une communauté réformée se forme après 1826, une déchristianisation catholique s’amorce insensiblement. La petite ville provinciale est toutefois chahutée par d’anciens militaires démobilisés de l’armée napoléonienne, souvent de haut rang, par exemple les amis du maire de 1829, le général Guye. Les vieux débris hantent aussi les campagnes et amplifient la légende napoléonienne.

En ville, l’industrie et les manufactures s’y développent. Les cotonnades tissées et teintes de Saint-Dié, en particulier apportées par le savoir-faire de la famille Lehr après la Révolution, commencent à gagner une notoriété lorraine qui ne se dément pas au cours du siècle. La monarchie de Juillet poursuit les efforts de mise en valeur des routes. En 1837, un marquage net entre ville intra-muros et campagne apparaît avec l’instauration d’un octroi.

Entre 1830 et 1840, une intense activité économique commence d’animer les communes rurales. Elle doublent parfois leur population, construisent ou reconstruisent mairie, école et église. Celles qui montrent la plus grande vitalité contribuent à former une nouvelle paroisse. Avec l’école et l’instituteur, sous le contrôle du prêtre ou de religieux, l’alphabétisation progresse très rapidement. Il a pu être montré que le petit pays natal de Jules Ferry a peu profité de ses lois sur l’école gratuite, laïque et obligatoire[36].

Une petite ville industrielle

Autour des années 1850, après une longue crise d’adaptation, une bascule rapide permet au monde industriel en croissance d’absorber les migrants paysans des hameaux voisins[37]. Le dynamisme industriel, ailleurs enclenché dès 1830, permet un essor des campagnes, les gros cultivateurs et éleveurs, fermiers ou propriétaires, s’enrichissent. Fonderie et chaudronnerie renforcent petit à petit leurs activités.

Évolution démographique

(Source : Statistiques du département des Vosges)1830 1840 1847 1859 1863 1870 1872 1876 1887 1891 1896 7339 7906 8509 9006 9554 10450 12317 14511 17145 18136 21396 L’arrivée du chemin de fer en 1864 à partir de la grande ville marchande de la vallée de Meurthe, Lunéville, permet de maintenir la croissance, malgré la guerre de Sécession[38]. L’éclairage au gaz illumine le centre de la petite ville. Un véritable organe de presse pour l’arrondissement, la Gazette vosgienne, naît en 1869 de la rencontre de personnalités locales, parmi lesquelles Georges Freisz, éditeur et imprimeur et Henry Bardy, pharmacien féru de culture et d’histoire. Les transports ferroviaires accroissent les échanges et imposent des contraintes horaires et techniques lors que le flottage du bois décline.

Lors et après la guerre franco-allemande de 1870, la ville est occupée du 19 octobre 1870 au 2 août 1873 ; elle voit ses habitants soumis à de nombreuses amendes et réquisitions. Saint-Dié dont l’arrondissement est amputé par le traité de Francfort de la vallée de la Bruche réagit au marasme économique qui suit le retour de la France. La ville redéploie lentement son administration et ses services. Ses citoyens prennent foules d’initiatives privées. Les autorités françaises laissent cette réaction, permettant la création d’une société savante, en l’occurrence la Société philomatique vosgienne. L’immobilier est réactivé jusqu’en 1885. Les industriels trouvent des débouchés à leurs cotonnades et leurs produits sidérurgiques. La ville parvient pratiquement à doubler de taille entre 1860 et 1885. La ville peut envisager de franchir 20 000 habitants avant la Belle Époque [39]. Une fabrique d’aéroplanes nommée Avia s’installe rue d’Alsace au début du XXe siècle, profitant du savoir-faire en menuiserie industrielle.

Affres d’après-guerres : retards et déclins

Évolution démographique

(Source : Statistiques du département des Vosges)1906 1911 1923 1926 1931 1936 1946 22 136 23 108 19 400 19 309 19 695 20 315 15 711 La Première Guerre mondiale

Les combats de la Chipotte et la bataille du Grand Couronné arrêtent l’avance allemande. Saint-Dié est envahie du 26 août au 11 septembre 1914. Au pied de la ville le 4 août, les troupes allemandes n’en réalisent la conquête totale que le 27 août. Les nouveaux occupants subissent une résistance locale improvisée et, excédés, fusillent plusieurs habitants rue d’Alsace. Le 28 août, le général von Knoezer exige une contribution de 39 000 francs aux édiles de la Ville.

Une fois en place, la Landwehr est incapable de tenir ce « trou de la mort » alors que l’artillerie française occupe les premiers contreforts de La Madeleine et du Kemberg et que les alpins franchissent en aval la Meurthe et menacent de courir à revers sur l’Ormont et d’encercler les occupants de Saint-Dié. Pour parer la contre-attaque des Tiges le 10 septembre, les Allemands incendient une partie des rues de La Bolle et de la Ménantille. Les Allemands choisissent de reculer bien à propos et brisent l’offensive française qui ne peut à son tour tenir la ville et la vallée. En réalité, le commandement allemand ordonne fin 1914 le retrait de leurs troupes sur des positions sûres, de préférence en hauteur[40]. Les troupes françaises peuvent avancer à nouveau.

La ligne de front reste quasiment la même jusqu’à l’armistice le 11 novembre 1918. Saint-Dié est au cœur de la tourmente à la fin de l’été 1914 et reste la première petite ville à proximité des zones de combats de la Fontenelle et du Spitzemberg en 1915. Elle subit de nombreux bombardements par les gros canons placés sur les cols, en particulier le col de Sainte-Marie ainsi que par des attaques aériennes à la fin de la guerre. Cette commune sinistrée reçoit la Croix de guerre de la part du président Raymond Poincaré.

L’Entre-deux-Guerres

Malgré les quelques années de retour de la croissance économique, au milieu des années 1920, la petite ville qui vit au rythme des filatures et tissages de coton, des fonderies et des constructions mécaniques ainsi que de la fabrique de grillage métallique, ne parvient pas à enrayer son déclin[41].

Les cours du coton américain s’enflamment. Ceux incertains du charbon, indicateur du coût de l’énergie, jouent au yo-yo. La réduction de la demande et l’arrivée de concurrents sur le marché français, notamment alsacien, provoquent une grave récession textile en 1920 et en 1921. À partir de 1924, une reprise économique s’esquisse. L’embellie est réelle dans la sidérurgie et les métiers de la fonderie qui bénéficient de la forte demande des transports, en particulier automobiles.

À Saint-Dié comme en Lorraine, une économie de services et de loisirs prend consistance après guerre. À part quelques branches spécialisées, l’industrie locale ne peut suivre cette évolution. Mis à part les banques et les travaux publics, les petites entreprises et les artisans répondent mieux à cette demande, en particulier dans le bâtiment, la mode ou les diverses transformations agricoles qui prospèrent avec la paix.

Les contrastes sociaux s’accusent avec une vigueur renouvelée alors que l’État s’essaie à la protection sociale. L’État renouvelle son apport à l’aménagement avec les cimetières militaires, notamment le cimetière militaire des Tiges, les services des régions libérés ou le génie rural.

L’extension des loisirs, notamment la pêche ou la chasse, provoque par les applications de décrets préfectoraux qu’elle avait motivés depuis le début du siècle, la destruction ou le maintien artificiel d’espèces.

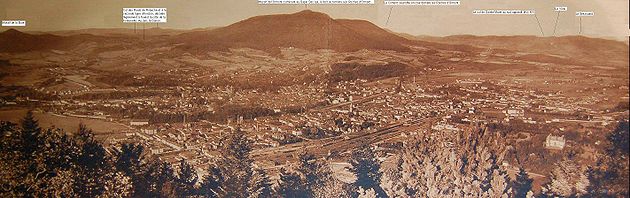

Panorama de la Roche Saint-Martin vers 1935 (document Société philomatique vosgienne) En 1936, la ville compte 2786 maisons, occupée par 6084 ménages. Il y a selon le recensement 19 964 individus français et 351 étrangers.

La Seconde Guerre mondiale

La ville est occupée par l’armée allemande à partir du 22 août 1940 et fera partie, avec l’ensemble de la Lorraine, de la zone planifiée en recolonisation allemande à terme.

Le secteur de la montagne fin 1944 a été le dernier bastion du régime pétainiste[42]. Ses cantons ont accueilli une grande densité de forces de répression. Gestapo, tortionnaires nazis, force de milice, qui contrôlaient une région héritent d’un canton vosgien. Les hôtels de Saint-Dié et des maisons réquisitionnées par l’autorité pullulent de cadres et hauts représentants du régime pétainiste. Radio Paris essaie d’émettre ses dernières émissions depuis une antenne installée au sommet de Saint-Roch[43].

Déportations et exécutions se généralisent à la moindre incartade. Ce qui n’empêche nullement des combattants de l’ombre de faire dérailler un convoi ferroviaire de chars, amputant une dizaine de chars lourds allemands à Dompaire.

Les Allemands ne veulent pas céder les premières hauteurs du massif. Recrues slaves ou ethniques de la Wehrmacht, Hitlerjugend, jeunes soldats adolescents encadrés par des sections plus expérimentées prennent position sur les hauteurs et raflent les populations pour leurs chantiers.

La Libération

Après la libération d’Épinal, les troupes américaines progressent plus difficilement. En particulier dans la montagne, comme en témoigne la bataille de Bruyères et l’approche difficile des troupes américaines pataugeant dans la Meurthe en aval de Saint-Dié, constamment pilonnées par l’artillerie allemande.

La stratégie allemande de terre brûlée et de déportation systématique des populations civiles a commencé à Champs le 16 septembre 1944[44]. Elle se poursuit dans la plupart des localités de la montagne et Saint-Dié ne fait pas exception.

La rive droite de la ville est partiellement incendiée et dynamitée en novembre 1944 par les troupes slaves engagées de force dans la Wehrmacht. Le 4 novembre, les Déodatiens affamés et sortis de leurs caves prélèvent de la viande sur des chevaux morts. Les soldats allemands les mitraillent à l’aveugle et font six morts et deux blessés. Le 16 novembre, les lance-flammes de la section du commandant Schwenker brûlent les maisons déodatiennes.

Contrairement à une légende, ces destructions ne sont pas les seules et n’en représentent qu’un tiers. Les historiens estiment que le long et intense bombardement américain a eu auparavant un semblable effet destructeur. Enfin, les propriétaires, soucieux de percevoir des dommages, obéissent aux architectes et font raser ce qui reste, en particulier des pans de murs intacts, qui auraient pu accueillir des abris précaires ou se reconstruire facilement[45].

La lente reconstruction

La reconstruction tarde dans un pays économiquement au plus bas en 1947. Le théoricien architecte Le Corbusier propose un projet au ministère de la reconstruction : une cité assemblage de grande tours au centre de la vallée et des maisons de loisirs parsemées sur les collines. Mais la pénurie de matériel et de fonds entrave l’amorce de cette réalisation étatique. Différentes associations ou assemblées de propriétaires et d’habitants s’offusquent et finissent par se rassembler autour du plan simple, pratique, réalisable de l’architecte Pierre Résal.

Début 1952, la rue Thiers n’est encore qu’amas de pierres. La lente reconstruction du cœur de la ville commence. Les habitants qui doivent réintégrer ce centre ou ceux des environs encore plus nombreux vivent en baraques. Le camp de la Vaxenaire était un des plus grands camps boueux. Les hauteurs de la Vigne Henry couvertes de baraques en bois aux planches disjointes, sans réseau d’eau, ni électricité, ressemblent en 1948 à un vaste bidonville. C’est la réalité quotidienne de la plupart des gens de Saint-Dié.

En 1954, la statue de Jules Ferry est replacée devant la cathédrale, annonçant la fin de la réfection en pierre de la rue Thiers. Toutefois, la reconstruction n’est pas achevée et beaucoup de maisons ne seront jamais reconstruites. Symbole de ce retard et du vide laissée, la partie de la vieille ville haute, comprenant l’ensemble cathédrale et le palais épiscopal, est réaménagé jusqu’au milieu des années 1970. Si des fermes privées sont reconstruites dès 1948 et les grands camps ou les alignements de baraques des quais sont déjà démantelés au début des années soixante, beaucoup d’habitants ne reconstruiront jamais leurs maisons d’avant-guerre. Il existe encore des baraques discrètes en périphérie de la ville.

Au sortir de la guerre et des crises économiques qui la suivent, Saint-Dié est une ville meurtrie. Le retard économique de vingt années n’a jamais été rattrapé[46].

Les historiens possèdent, parmi d’autres documents, une multitude de clichés photographiques sur le vieux Saint-Dié et ses environs. Ces deux types de paysages ont été éradiqués par les destructions immobilières massives de la fin 1944, et par l’abandon progressif des cultures et de l’élevage, souvent hâtés par la rurbanisation. Le cœur de la ville, autrefois lieu d’une culture urbaine populaire, a également été transformée[47].

Blasonnement

Les armes du chapitre et de la collégiale saint Dié sont : d’or à la bande d’azur chargé de trois roses d’argent.

Aujourd’hui, ce dernier se base sur le blason du ban ducal de l’ancienne ville Saint-Dié, décrit ci-dessous :

- 1°) D’azur, à une croix de Lorraine d’or côtoyée d’une S et d’un D de même, liés d’un ruban de gueules brochant sur le tout.

(Malte-Brun, la France illustrée, tome V, 1884)

- 2°) D’azur à une tour crénelée d’or, sommée de trois tourillons d’or.

(Malte-Brun, la France illustrée, tome V, 1884)

Démographie

Entre 1990 à 1999, le solde migratoire est négatif de 785 habitants, malgré un solde naturel cumulé positif de 719 habitants : les naissances ne suffisent pas à compenser les départs.

Selon l’INSEE, l’unité urbaine de Saint-Dié englobe six communes voisines : Sainte-Marguerite, Saint-Michel-sur-Meurthe, Taintrux, Nompatelize, Remomeix et Coinches. La population en était de 27 392 unités en 1962 et de 29 443 en 1999. L’aire urbaine, composée de 34 communes, en comptait 40 231 et 45 708 à ces mêmes dates.Économie

Saint-Dié à la fin du XIXe siècle était une petite ville industrielle. Aujourd’hui, l’essentiel des activités de services est sous le contrôle de l’État : services hospitaliers, écoles et établissements d’enseignement publics ou privés. Quelques gros centres publics sont devenus les plus gros employeurs. Les entreprises industrielles qui ont assuré un rayonnement à la ville au cours de la seconde partie du vingtième siècle ont disparu ou ont été, certaines le sont en partie, délocalisées dans les pays de l’Est. Le tissu artisanal s’est adapté à une pression fiscale moins favorable que dans les communes périphériques[réf. nécessaire]. La plupart des commerces privés du centre-ville ont périclité, supplantés par les grosses entreprises de services marchands et de distribution. Le hard-discount est un des rares secteurs en croissance continue sur les dix dernières années.

- Enseignes de distribution ;

- Métallurgie ;

- Textiles et plastiques ;

- Imprimerie ;

- Agroalimentaire ;

- BTP ;

- Le Toit Vosgien ;

- Antenne de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges

- Antenne de la chambre des métiers des Vosges.

Social

Saint-Dié-des-Vosges appartient à la diagonale urbaine de la pauvreté du Sud-Est lorrain[51]. Ce dernier ensemble compte aussi Lunéville, ville-dortoir de Nancy ou Épinal, victime de son pouvoir d’attraction continu sur l’axe mosellan. Le long déclin économique de Saint-Dié est cantonné et n’apparaît depuis peu car la natalité s’est maintenue à des taux plus élevés pendant les années soixante que dans le sud des Vosges dont les terroirs les plus à l’ouest sont en voie de désertification. Ces dernières années, la chute démographique déodatienne s’est accentuée. En deux années, mille habitants sont partis.

Les taux de chômage et d’inemploi réel cumulés sont supérieurs à 20 %, mais ce sont surtout le faible niveau de qualification de la jeunesse, le vieillissement accéléré de la population, la sclérose de l’initiative, les nombreux départs en retraite des plus aisés vers le Sud de la France qui pénalisent la ville. Les jeunes couples à bons revenus s’installent dans les communes environnantes en croissance afin de fuir les taux d’imposition élevés. Même les sièges d’associations d’aide, telles la Croix-Rouge et le Secours populaire, sont délocalisés dans des localités à la fiscalité attrayante. À Saint-Dié-des-Vosges, plus de 55% des foyers fiscaux ne paient pas l’impôt sur le revenu.

La ville équilibre son budget en partie grâce aux subventions de l’État. Pour conserver celles qui sont issues d’un contrat de plan réservé aux villes moyennes, elle doit garder une population minimale de 20 000 habitants. Le maintien de l’habitat social, en particulier une fraction des constructions le Toit Vosgien, est de facto une nécessité. Notons que le taux d’habitant propriétaire est de l’ordre de 35 %. Le revenu annuel moyen par ménage s’élevait en 2001 à 13 774 €. Ce qui caractérise aussi Saint-Dié-des-Vosges est une forte disparité de revenus entre habitants, comparée aux autres communes.[52].

Urbanisme et utopies

Le patron de l’urbanisme d’après-guerre est l’architecte Pierre Résal[réf. nécessaire]. Ses plans s’adaptent à la situation désastreuse de l’économie du bâtiment et à la lenteur de la Reconstruction d’après guerre. Tout en laissant des vides, plus tard aménagés ou recevant parfois jardins et arbres, l’architecte, promu urbaniste par les aléas, a lentement redessiné la ville actuelle, telle qu’elle est vue du ciel ou des belvédères de roches. Notamment il a contribué à créer des perspectives et des alignements géométriques. En particulier, l’axe gare-cathédrale provient du réajustement des perspectives souhaitées par l’architecte. Cet axe a ensuite été affiné par les réalisations les plus récentes.

Nombreux sont les esthéticiens ou amateurs d’arts graphiques à regretter l’abandon du projet du ministère de la Reconstruction[réf. nécessaire], confié à Le Corbusier. Cette époque avant 1948 où les communistes participent de plein droit au gouvernement national est un théâtre d’enjeux symboliques sous-jacents et violents : le plan grandiose et ambitieux, a été abondamment décrit et souvent loué par une grande partie de la presse nationale soucieuse d’un consensus de façade, quelques observateurs craignaient toutefois une nouvelle cité modèle soviétique, dont l’organisation centralisée aurait vite réservée à terme les datchas sur les collines aux favorisés du régime[réf. nécessaire]. L’industriel Jean-Jacques Duval confie au Corbusier la reconstruction de l’usine Claude et Duval, quai du Torrent et surveille le chantier et la qualité des matériaux qu’il paye de ses deniers. Cette usine privée montre ce qu’aurait pu être le visage de la ville.

La population, plongée dans ses préoccupations concrètes, semble avoir fait un choix valable par défaut[réf. nécessaire]. D’autres architectes de valeur ont œuvré sur commande de l’État et laissé leur griffe plus tard : mentionnons Jean Prouvé pour l’ensemble scolaire Paul-Elbel, école primaire en particulier, Aldo Travaglini pour le nouvel hôpital et Henri Ballereau pour l’érection du quartier Kellermann.

La rénovation de la rue Thiers a été la préoccupation constamment renouvelée, quasi-obsessionnelle des différents équipes qui dirigèrent la municipalité[réf. nécessaire]

Transports

La reprise de la STAHV (Société de Transport des Hautes-Vosges) par Connex a eu lieu en 2004. Ce nouvel acteur envisage de modifier le paysage des réseaux de transport urbain des Vosges. Les réseaux d’Épinal, de Saint-Dié-des-Vosges et de Remiremont ont connu des modifications. À Saint-Dié-des-Vosges, le réseau urbain auparavant dénommé TUD (Transport Urbain Déodatien) est devenu Déobus. Il est exploité par BusEst, une filiale commune de Connex et Piot qui gère de nombreux réseaux dans l’est de la France. De nouvelles lignes ont été créées et le parc d’autobus a été étendu et modernisé avec la mise en service de minibus et autobus à plancher surbaissé (Mercedes Sprinter et Irisbus Agora Line). Les véhicules possèdent la nouvelle livrée DéoBus.

- Une déviation de la RN 59 à l’aide d’une voie rapide longeant les contreforts du massif du Kemberg a permis de réduire le trafic routier au centre-ville.

Depuis plus de dix ans, l’effet de cet équipement routier est visible. Par un effet d’appel, il a valorisé les zones accessibles depuis la voie rapide, favorisant l’installation et la développement rapide des zones d’activités et de services. Ainsi le désengorgement du gros trafic poids-lourds a été réussi et l’essor de l’activité sur la prairie d’Hellieule s’est effectué au détriment d’un centre-ville qui a longtemps été le poumon marchand de la cité.

- Le tunnel Maurice-Lemaire est rouvert au trafic routier depuis octobre 2008 et permet de relier le haut bassin de la Meurthe (la Déodatie) à la plaine alsacienne via Sainte-Marie-aux-Mines.

Article détaillé : Aérodrome de Saint-Dié-Remomeix.- Saint-Dié fait partie des destinations du TGV Est Européen depuis le 10 juin 2007. À cette occasion, la ligne entre Nancy et Saint-Dié-des-Vosges a été électrifiée et la gare a été rénovée (installation d’un système d’information en ligne, quais adaptés au handicapés, espace de vente SNCF reconstruit, etc.). La vitesse du TGV de Lunéville à Saint-Dié est quasiment la même que celle de l’omnibus, pour des raisons de sécurité liés à la structure du réseau. Le confort et le prix du billet sont par contre plus élevés.

Article détaillé : Gare de Saint-Dié-des-Vosges.Administration

Articles détaillés : Liste des maires de Saint-Dié-des-Vosges, élections à Saint-Dié-des-Vosges et conseils municipaux de Saint-Dié-des-Vosges.L’ancien hôtel de ville, reconstruit après l’incendie de 1757, se situait à l’angle de la rue Thiers et de la rue Stanislas. Son ancien fronton est toujours visible dans le parc Jean-Mansuy, près de l’espace François-Mitterrand.

Le nouveau bâtiment fait désormais face à la Tour de la Liberté.

Le maire de Saint-Dié-des-Vosges est Christian Pierret depuis 1989. Entre 1997 et 2002, ayant exercé des fonctions gouvernementales, il fut remplacé par Robert Bernard (décédé le 20 avril 2002).

Cantons de Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges est divisée en deux cantons dont elle est le chef-lieu :

- le canton de Saint-Dié-des-Vosges-Est est formé d’une partie de Saint-Dié-des-Vosges et des communes de Ban-de-Laveline, Bertrimoutier, Coinches, Combrimont, Frapelle, Gemaingoutte, Lesseux, Nayemont-les-Fosses, Neuvillers-sur-Fave, Pair-et-Grandrupt, Raves, Remomeix, Sainte-Marguerite, Saulcy-sur-Meurthe et Wisembach (19 390 habitants) ;

- le canton de Saint-Dié-des-Vosges-Ouest est formé d’une partie de Saint-Dié-des-Vosges et des communes de La Bourgonce, Saint-Michel-sur-Meurthe, La Salle, Taintrux et La Voivre (17 732 habitants).

Jumelages

Saint-Dié-des-Vosges est jumelée avec les villes suivantes :

Arlon (Belgique)

Arlon (Belgique) Cattolica (Italie)

Cattolica (Italie) Crikvenica (Croatie)

Crikvenica (Croatie) Friedrichshafen (Allemagne)

Friedrichshafen (Allemagne) Lowell (États-Unis)

Lowell (États-Unis) Meckhe (Sénégal)

Meckhe (Sénégal) Lorraine (Canada)

Lorraine (Canada) Zakopane (Pologne)

Zakopane (Pologne)

Le long de la Meurthe, un parcours boisé et aménagé porte le nom de « Promenade des villes jumelées ».

Personnalités liées à la ville de Saint-Dié

Personnalités historiques de Saint-Dié :

- Jean Fredel, capitaine de gens d’armes vers 1420.

- Claude Bausmont ou de Bauzemont, châtelain et cellerier de Saint-Dié (vers 1430-1477). Ce vieux soldat sourd laisse périr sans s’en apercevoir en janvier 1477 Charles le Téméraire qui tente de s’échapper de la bataille de Nancy.

- Vautrin Lud (1448-1527), chanoine patron de la confrérie saint Sébastien, procureur général des mines de Lorraine et mécène probable d’un éphémère Gymnase vosgien en 1507.

- Mère Mechtilde, institutrice des bénédictines de l’adoration perpétuelle (née Catherine Barre en 1619, morte à Paris en 1698)

- Jacques Augustin (1759-1832), peintre miniaturiste né à Saint-Dié.

- Dieudonné Dubois (1759-1803), membre du barreau, puis du Conseil des Cinq-Cents en l’an IV et du conseil d’État en l’an VIII.

- Nicolas Souhait (1773-1799), colonel du génie né à Saint-Dié

- Nicolas Philippe Guye (1773-1845), général et maire en 1829

- Père Antoine, missionnaire au Canada né à Saint-Dié

- Léon Carrière (1814-1877), médecin-chef de l’hôpital et géologue, père du forestier Paul.

- Jean-Romary Grosjean (1815-1888), musicologue et organiste de la cathédrale

- Henry Bardy (1829-1909), pharmacien, président-fondateur de la Société philomatique vosgienne

- Emile Erckmann, écrivain qui résida au château de l’Hermitage entre 1870 et 1880.

- Jules Ferry (1832-1893), avocat et homme politique, né à Saint-Dié, décédé à Paris et inhumé au cimetière de le rive droite à Saint-Dié

- Gaston Save, peintre et graveur né à Saint-Dié

- Henri Rovel (1849-1926), peintre et météorologue né et mort à Saint-Dié

- Paul Descelles (1851-1915), peintre né à Raon.

- Victor Franck (1852-1907), photographe né à Saint-Dié, il réalise des vues stéréoscopiques dans les Vosges

Familles attachées à Saint-Dié au dix-neuvième siècle :

- Famille Bazelaire de Lesseux (descendant du premier subdélégué Bazelaire)

- Charles Hugo de Spitzemberg (ou Spitzenberg), seigneur massacré à la Révolution et ses fils officiers au service du roi du Würtemberg.

- Famille Lehr et apparentées (industriels, en particulier fabricants de tissus, de religion réformée originaire de Mulhouse et Sainte-Marie-aux-Mines)

- Famille Antoine (tailleurs de pierre)

- Familles Ferry et Étienne-Ferry (industriels ou propriétaire apparentée à Jules Ferry)

- Famille de Mirbeck (peintres et architecte)

- Famille Weick (photographe, éditeur de cartes postales et libraire)

Personnalités contemporaines :

- Ferdinand Brunot (1860-1938), grammairien et linguiste né à Saint-Dié.

- Léon Julien Griache (1861-1914), général de brigade d’artillerie né à Saint-Dié

- Fernand Baldensperger (1871-1958), professeur de littérature comparée né à Saint-Dié

- Les frères Grollemund, polytechniciens et généraux de brigade : Marie-Joseph (1875-1954) et Marie-Paul Vincent (1879-1953)

- Victor-Charles Antoine (1881-1959), sculpteur et graveur né à Saint-Dié

- Charles Peccatte (1870-1962) peintre né à Baccarat, conservateur du premier musée municipal en 1924

- Albert Ohl des Marais, graveur et historien chroniqueur, agent d’assurances de profession

- Georges Baumont (1885-1974), professeur de lettres classiques, bibliothécaire bénévole et historien local

- Yvan Goll, nom de plume d’Isaac Lang (1891-1950), poète et dramaturge de langue allemande, ayant passé quelques années au collège à Saint-Dié où il est né.

- Paul Evrat (1899-1956), ancien militaire archéologue, entrepreneur et patron-fondateur des musées de Saint-Dié après sa destruction en 1944.

- Henri Grandblaise (1894-1976), entrepreneur et collectionneur.

- Georges Trimouille (1907-1977), directeur d’usine et président de la Société Philomatique Vosgienne.

- Robert George (1928-1999), peintre et professeur d’art plastiques au lycée Jules-Ferry de Saint-Dié

- Jacques Brenner (1922-2001), écrivain et critique né à Saint-Dié

- Albert Ronsin (1925-2007), conservateur bibliophile et historien du livre

- Roger Souchal (né le 05/04/1927), député de Meurthe-et-Moselle de 1958 à 1970

- Georges Tronquart, professeur de lettres et animateur des fouilles de la Bure

- Henri Ballereau (1929-2008), architecte, urbaniste du quartier Kellermann et inventeur de concepts modulaires pour un groupe international d’hôtellerie.

- Pierre Didier, artiste peintre né en 1929

- Christian Bareth, germaniste et écrivain chroniqueur.

- René Revert, spécialiste des faïences et céramiques né à Saint-Dié

- Bernard Bodelet, oto-rhinologue (ancien chef de service à l’hôpital Saint-Dié)

- Christian Didier, né en 1944, assassin de René Bousquet.

- Jean-Pierre Helmlinger, peintre né à Saint-Dié en 1945, professeur d’art plastiques au lycée Jules Ferry de Saint-Dié

- Maxime Benoît-Jeannin, écrivain, né en 1946.

- Jean-Claude Fombaron, cartophile et historien, animateur d’associations culturelles.

- Norbert Lefranc, ornithologue intéressé par l’histoire de la faune, spécialiste français de la pie-grièche, ainsi que de la chouette de Tengmalm et du Grand Tétras dans les Vosges.

- Jean-Marie Cavada, journaliste et patron de télévision a fait une partie de ses études à Saint-Dié.

- Julien Lepers (né en 1949), présentateur de Question pour un Champion, a passé une partie de son enfance à Saint-Dié, scolarisé au collège Sainte-Marie.

- Xavier Pentecôte, né le 13 août 1986 à Saint Dié, est un jeune footballeur professionnel français. Il joue avant-centre. Il évolue au Toulouse Football Club depuis juin 2001.

- Alex Di Rocco, ancien footballeur professionnel de ligue 1.

Représentants politiques connus au niveau national :

- Maurice Jeandon, ancien député-maire.

- Christian Pierret, maire, ancien secrétaire d’État et ancien député

Patrimoine et tourisme

La ville a obtenu un label « station touristique » en 1998, et la valorisation de ses atouts patrimoniaux — en complément de l’attrait du massif vosgien — s’affiche parmi ses priorités. La ville a été dénommée la « marraine de l’Amérique » par un journaliste de New York, Henry Charlesau début du XXe siècle. La première carte du Nouveau Monde a été conçue par un cénacle de 5 savants, surnommé le « GYMNASIUM VOSAGENSE » dont le cartographe Martin Waldseemuller et des humanistes lettrés attirés en 1507 par le chanoine mécène de la Collégiale, Gautier Lud, maître général des mines de Lorraine et conseiller de René II, duc de Lorraine (1473-1508). Reconnaissant le mérite d’Amerigo Vespucci qui le premier a reconnu que les terres nouvellement découvertes par Christophe Colomb étaient non pas les Indes ou l’Asie, mais véritablement une nouvelle partie du monde, ils ont qualifié le nouveau continent America, dans une petite publication à Saint-Dié des Vosges, le dimanche 25 avril 1507: la « Cosmographiae Introductio » qui accompagnait deux cartes, une mappemonde murale géante en 12 feuilles imprimées, et une planche imprimée en 12 fuseaux à découper et à fixer sur une boule en bois, afin de réaliser un globe terrestre de poche. Le seul exemplaire original subsistant de nos jours de la carte murale universelle est aujourd’hui exposée dans le bâtiment Jefferson de la bibliothèque du Congrès américain, à Washington, D.C., à côté des documents prestigieux de liberté que constituent la Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 et la Constitution des États-Unis d’Amérique. On reconnaît aujourd’hui 4 exemplaires de la carte-globe en 12 fuseaux : 1 à l’université de Minnesota(USA), 1 à Munich (Staatsbibliothek), 1 à Offenburg (Stadtbibliothek), et le dernier exemplaire, actuellement en mains privées a été vendu en 2005 chez Christies à Londres. [53]

Article détaillé : Planisphère de Waldseemüller.- Considéré par quelques guides comme le deuxième site archéologique du département des Vosges, le Camp celtique de la Bure n’a rien de comparable avec le Grand romain. Le site fortifié de hauteur occupe une superficie de 3 ha et domine l’ancienne voie des Saulniers - via salinatorium - qui reliait autrefois Etival à Andlau, en passant par Saales. Ce castellum fut habité en permanence du Ier siècle avant jusqu’au IVe siècle après J.C. Le fossé, les différents remparts, les poternes, les bassins, mais aussi les objets aujourd’hui exposés au Musée Pierre-Noël, témoignent de l’activité de ce camp retranché jusqu’à l’hypothétique arrivée des Alamans en 352.

- Par la fréquentation et l’attrait touristique, l’ensemble cathédral de Saint-Dié supplante tous les autres lieux de la ville. L’art médiéval, celui de la Renaissance, puis le classicisme, sont illustrés notamment par cet ensemble cathédral en grès rose comprenant, du nord au sud, l’église Notre-Dame de Galilée, le cloître et la cathédrale. Éprouvée par plusieurs incendies et surtout par la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale, restaurée, bénéficie aussi d’un mobilier et de vitraux non figuratifs signés des grands noms de la non-figuration française. Un orgue a été récemment installé au-dessus de l’entrée par le facteur d’orgues Pascal Quoirin.

Article détaillé : Cathédrale Saint-Dié de Saint-Dié-des-Vosges.- Édifiée à partir du XVe siècle, la chapelle du Petit-Saint-Dié s’élève à l’endroit même où Saint Dié, fondateur légendaire du ban religieux, établit son refuge vers 660 près d’une puissante source d’eau qu’il avait fait jaillir d’un jet de sa hache depuis le Rossberg. Plus tard, un oratoire fut élevé, puis une chapelle qui fut sauvé de la destruction à l’arrivée du chemin de fer par l’évêque de Saint-Dié et adjointe dans l’enceinte d’un couvent de religieuses contemplatives à la fin du dix-neuvième siècle. À proximité du lieu, deux fontaines d’eau déclarées ferrugineuses à la fin du XVIIIe siècle ont permis l’engouement pour l’hydrothérapie. Des thermes ont été aménagés à côté de la gare. Une messe avec chorale a lieu tous les 19 juin en matinée.

- Pour donner un lieu convenable aux pestiférés à proximité de la ville, le chanoine et maître de la confrérie saint SébastienVautrin Lud fait agrandir vers 1500 une ferme attenante à une vieille chapelle Saint-Roch, autrefois sainte Roche au milieu des vignes de l’Ortimont. Cette chapelle permettait depuis le douzième siècle d’accueillir les chrétiens de la communauté de Robache. Elle abrite aujourd’hui un retable de l’Assomption. Cette œuvre du peintre vosgien Claude Bassot et datée de 1625 a permis la sauvegarde de l’ensemble menacé de destruction qui peut être visité gratuitement après la messe de la saint Roch.

- Incendiée lors d’un feu d’artifice, puis reconstruite en 1902, l’église Saint-Martin est de style néo-roman. Une série de vitraux, dont plusieurs illustrant la vie de saint Martin, ont bien résisté aux destructions de 1944.

- Le Musée Pierre-Noël est dédié à la vie dans les Hautes-Vosges. Une grande partie du premier étage est consacrée à la faune et la flore, avec une partie de la collection ornithologique de Gaston Laurent, sans oublier les traditions, techniques, modes de vie des populations montagnardes de la civilisation de l’attelage. Au rez de chaussée, le musée présente une fraction de la collection archéologique liée au Camp celtique de la Bure. Les sous-sols abordent l’histoire des derniers siècles, mettant à l’honneur l’homme d’État Jules Ferry, les guerres mondiales et l’aviateur salixien René Fonck. Les collections militaires font l’objet d’une thématique opposant troupes françaises et allemandes au cours des trois conflits. Une exposition annuelle inédite sur la défense passive en 1939/40 est visible. Les beaux-arts et les arts décoratifs y sont bien représentés, et deux sections sont consacrées au couple Claire et Yvan Goll et au projet d’urbanisme que Le Corbusier proposa dans l’immédiat après-guerre au ministère de la reconstruction pour la ville sinistrée.

Article détaillé : Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges.- Ce plan ministériel ne fut pas réalisé immédiatement faute de matériaux disponibles, puis le projet, jugé audacieux et trop onéreux, fut rejeté par les associations d’habitants. L’architecte d’origine jurassienne a aussi construit son unique bâtiment industriel, l'Usine Claude et Duval, établissement en activité très réduite, que l’on peut venir contempler après réservation payante auprès du musée.

- C’est la silhouette blanche de la Tour de la Liberté qui, pour certains déodatiens, idéalise la petite ville moderne. Espace de rencontres et d’expositions à l’accès payant, elle présente en permanence une importante collection de bijoux que Heger de Loewenfeld créa en s’inspirant librement de l’œuvre de Georges Braque. Cet édifice devait n’être qu’une construction éphémère dans le Jardin des Tuileries à Paris pour le bicentenaire de la Révolution en 1989. Elle fut récupérée et montée à Saint-Dié face à l’Hôtel de Ville[54].

- Depuis 2005, un complexe touristique privé s’est installé dans la prairie d’Hellieule, Géoparc. Ce centre touristique, ouvert chaque jour et toute l’année, est doté d’un centre de sécurité routière. Un anneau sert, en saison froide, de centre d’apprentissage à la conduite automobile sur glace.

Culture et enseignement

L’enseignement sous le contrôle de l’État a obéi à des impératifs nationaux différents. Après 1914, s’impose la préoccupation sociale de l’entre-deux-guerres. Elle est modifiée après-guerre de plus en plus fortement pour correspondre à une adéquation temporaire face aux mutations des modes de vies et surtout des facteurs économiques. Au cours des années 1970, l’enseignement technique est pris en charge par l’État, qui remplace la formation au sein des écoles d’entreprises locales, par exemple chez le métallurgiste Gantois.

Vie artistique

Nombre de peintres connus ou d’amateurs de Beaux-Arts déclarés, affirmant leur individualité, parfois empreinte d’une gravité religieuse, témoignent de l’engouement esthétique de générations de Déodatiens. De petites structures associatives ont permis l’expression aux plus favorisés. En partie en marge par sa naissance populaire, le Groupement Artistique Vosgien, crée et dirigé par Albert Ohl des Marais, a toutefois dévoilé la richesse des contributions locale en sculpture et peinture.

Vie associative

Les bénévoles de la société des promenades tracent, rénovent et entretiennent les sentiers, l’aéroclub de Remomeix initie aux techniques de vol durant l’entre-deux-guerres. De rares chercheurs bénévoles explorent le terrain, étudient la nature ou recueillent la mémoire populaire, se confrontent aux archives. Causeries et conférences, spécialités reconnues de la Société philomatique vosgienne, ainsi que déclamation théâtrale en d’autres lieux de spectacles ou de commémoration, marquent ces temps incertains des années trente où la radiophonie s’invite dans les foyers.

L’apogée du rayonnement philomate a été atteint sous la présidence de Georges Trimouille, en particulier pendant les premières années de sa retraite. Les fouilles de la Bure animées en particulier par Georges Tronquart attestent cet essor.

Une césure au début des années soixante-dix caractérise la croissance des institutions culturelles. Elle s’explique par un passage de relais, partiellement réalisé, entre bénévoles et permanents fonctionnarisés. Dopées par l’afflux d’hommes et de moyens permanents, les institutions atteignent un apogée rapide, avant de régresser dans les années 1990.

La bibliothèque