- Guerre des Gaules

-

Guerre des Gaules

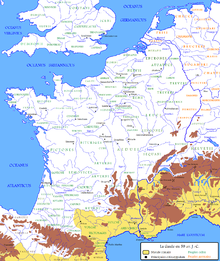

Informations générales Date 58 à 51/50 av. J.-C. Lieu Gaule, Bretagne, Germanie Changements territoriaux Conquête de la Gaule Issue Victoire romaine Belligérants République romaine,

Celtes et Germains alliésCeltes, Celto-germains

Germains et AquitainsCommandants Caius Julius Caesar [I 1] Voir Note : [I 2] Forces en présence 6 à 12 légions [I 3] :

~30/50 000 hommes

+ 4/10 000 auxiliaires

+ troupes celtes alliéesplus de 4 000 000 habs[1]

au plus 3 000 000 soldats[2]

~100 000 à Bibracte (58)[3]

~300 000 à Alésia (52)[4]Pertes Une ou plusieurs dizaines de milliers de soldats ;

Centaines de citoyens [I 4]max.1 000 000 morts,

max.1 000 000 réduits en esclavage (selon César)[2]Batailles Bibracte (58) • Ochsenfeld (58) • L'Aisne (57) • Le Sabis (57) • Octodure (57) • Morbihan (navale) (56) • Aduatuca (54) • Avaricum (52) • Gergovie (52) • Lutèce (52) • Alésia (52) • Uxellodunum (51) modifier

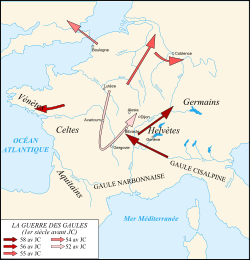

Le terme de guerre des Gaules ou conquête de la Gaule se réfère à la campagne d'assujettissement des peuples de la région qui forme aujourd'hui la France (à l'exception du sud, la Gaule transalpine, déjà sous domination romaine depuis 121 av. J.-C.), la Belgique, le Luxembourg et une partie de la Suisse, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Cette guerre est menée par Jules César de 58 à 51/50 av. J.-C., et il la narre dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules (De bello gallico), qui reste la principale source de ces événements. Bien que César tente de présenter l'invasion comme une défense préventive de Rome et de ses alliés gaulois, de nombreux chercheurs pensent que c'est en fait une guerre impérialiste à toutes fins utiles, préméditée, par l'intermédiaire de laquelle il acquiert son pouvoir et son prestige[M 1],[M 2],[M 3],[M 4].

Cette guerre de conquête constitue un événement majeur de l'histoire de la Rome antique et de l'Europe. En effet, cette conquête marque la fin définitive de la menace — alors toujours vivante dans la mémoire collective des Romains — que les barbares gaulois représentent pour Rome depuis le sac de la ville par Brennos en 390 av. J.-C. C'est aussi un événement majeur dans l'histoire de l'Europe parce que les provinces gallo-romaines seront les plus peuplées de l'Empire romain et la plaque tournante du commerce européen. L'essentiel des connaissances historiques sur cette guerre proviennent des écrits de César lui-même qu'il rassemble dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules.

Commentaires sur la Guerre des Gaules

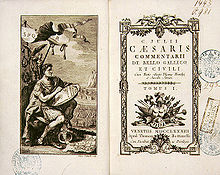

Le récit de la guerre des Gaules est principalement basé sur l'œuvre de son principal artisan, Jules César, et ses Commentarii de Bello Gallico, qui sont considérés comme un ouvrage d'histoire. Les sept premiers livres sont écrits par César pendant la campagne militaire depuis 58 av. J.-C., sont publiés à Rome par deux ou trois[M 5],[M 6],[M 7], puis rassemblés en trois mois après la reddition d'Alésia vers 52/51 av. J.-C[M 8]. Le huitième livre est écrit plus tard par Aulus Hirtius, qui y décrit les derniers combats de 51 av. J.-C. et la situation en Gaule en 50 av. J.-C[5].

L'intention avouée de César est, selon Aulus Hirtius, de « fournir des documents aux historiens sur des événements si considérables[5] »[M 9]. Cette œuvre n'est pas un ouvrage d'histoire traditionnel mais appartient au genre des Commentarii, recueil de notes brutes (commentarius) prises sur le terrain destinées à servir de base factuelle, d'où l'organisation strictement chronologique des huit livres, leur aspect strictement factuel et leur style extrêmement concis. L'ouvrage, écrit à la troisième personne, ne fournit aucune indication directe sur les opinions, pensées et jugements de César. Ses adjoints joignent des descriptions ethnographiques ou géographiques tirées d'auteurs grecs, et trient les données factuelles (notes dictées, lettres, rapports aux Sénat) rassemblées durant la guerre. César n'a ensuite plus qu'à rédiger la version définitive.

Dès sa parution, l'ouvrage est jugé comme un chef-d'œuvre littéraire. Cicéron admire ces « Commentaires (...) nus, simples, élégants, dépouillés (...) de tout ornement oratoire », et affirme qu'« en se proposant de fournir des matériaux où puiseraient ceux qui voudraient écrire l'histoire (...) [César] a ôté l'envie d'écrire, car il n'y a rien de plus agréable dans l'histoire qu'une brièveté pure et lumineuse »[6].

Ces commentaires sont la seule source de première main disponible ; les textes de Tite-Live sont perdus, et aucun autre ouvrage contemporain conservé n'évoque le sujet. Son auteur étant le principal protagoniste de la conquête, sa fiabilité a souvent été mise en doute. Tout d'abord par d'autres témoins de l'entourage de César ayant une vision différente (notamment Asinius Pollion, dont ne subsistent malheureusement que quelques fragments), puis par les pourfendeurs du césarisme, comme Montaigne, qui dans ses Essais dénonce les « fausses couleurs de quoi [César] veut couvrir sa mauvaise cause et l'ordure de sa pestilente ambition »[7]. À partir du milieu du XIXe siècle, le débat passe du plan idéologique au plan beaucoup plus scientifique.

La valeur factuelle de l'ouvrage est reconnue, et les spécialistes de l'Antiquité considèrent que César n'aurait pu trop déformer la réalité, étant donnée la multiplicité des sources d'information dont disposaient ses contemporains (notamment par ses lieutenants lors de la campagne, choisis par le Sénat, parfois opposants à César sur la scène politique, tel Titus Labienus, qui sera son pire adversaire pendant la guerre civile qui s'ensuit). Comme toujours, en matière historique notamment, il faut prendre d'indispensables précautions face à un instrument de travail incontournable[M 10].

Jérôme Carcopino, dans son œuvre Jules César, utilisée pour rédiger cet article, souligne que « contrairement à Jullian et à Constans, [il] croit qu'il faut se méfier beaucoup de César, trop homme d'action pour être bon historien de lui-même, trop intelligent et habile pour ne point dissimuler sous la perfection de son art translucide les libertés qu'il lui arrive de prendre avec la vérité [...] [Il] l'a donc critiqué, non seulement par comparaison avec les sources secondaires [...] mais par comparaison avec lui-même et avec les vraisemblances pragmatiques[M 11]. » Michel Rambaud analyse dans sa thèse[M 12] les subtils procédés rhétoriques qui permettent de présenter César sous un jour qui convient aux intérêts d'alors du proconsul : descriptions systématiquement mélioratives du général, minoration du rôle de ses légats, valorisation de la vaillance des adversaires dans le seul but de valoriser sa victoire, etc. Au total, on peut considérer que tout l'art de César à cet égard est de parvenir à un équilibre subtil en présentant les choses à son avantage sans perdre sa crédibilité par des manipulations excessives de la réalité.

Contexte historique

Histoire de la Gaule transalpine

Sous le prétexte d'une aide militaire apportée à Massilia, le général romain Gaius Sextius Calvinus conquiert les territoires des Salyens à partir de 124 av. J.-C. et provoque la fuite de leur roi. En août 121 av. J.-C., les Romains, menés par les consuls Quintus Fabius Maximus Allobrogicus et Gnaeus Domitius Ahenobarbus, affrontent une coalition arverne et allobroge, dirigée par Bituitos, au confluent de l'Isère et du Rhône[8]. Rome, en effet, attaque ces derniers peuples car ils auraient accueilli le roi salyen comme réfugié. Le roi arverne, Bituitos, est alors fait prisonnier et emmené en triomphe en Italie. Au même moment, les Gaulois rivaux de l'hégémonie arverne, à savoir les Éduens, sont reçus au Sénat et sont proclamés « amis et alliés du peuple romain ». Après cette défaite gauloise, le reste des territoires situés au sud et à l'est des Cévennes sont rapidement soumis.

Non sans mal et après de nombreux combats face aux Celtes, Rome s'est rendue maîtresse de la Gaule cisalpine depuis la fin du IIe siècle av. J.‑C., de la plaine du Pô aux Alpes, ainsi que d'une grande partie de l'Hispanie. À la fin du IIe siècle av. J.‑C., elle soumet la Gaule méridionale et la vallée du Rhône, qu'elle érige en province romaine en 121 av. J.-C. : c'est la Gaule transalpine, appelée narbonnaise plus tard ou simplement la Provincia. Cela permet d'unir l'Hispanie romaine à l'Italie par voie de terre. Au nord, s'étend l'immensité de la Gaule indépendante.

Vers 80 av. J.-C., toutefois, un chef du nom de Celtillos, père du futur Vercingétorix, tente de restaurer un pouvoir régalien sur les Arvernes, comme au temps de Luernios et de Bituitos. Mais il échoue et est brûlé vif par l'aristocratie de son peuple. Son frère Gobannitio semble avoir été son principal rival lors de cette affaire, puisqu'il est connu qu'il devient alors le premier par son pouvoir chez les Arvernes.

Consulat de César et prorogation

L’homme le plus en vue à cette date est Pompée, après sa victoire en Orient contre le roi Mithridate VI Eupator. Cette campagne permet à Rome de s’étendre en Bithynie, au Pont et en Syrie. Pompée revient couvert de gloire avec ses légions mais, conformément à la règle, il les licencie après avoir reçu le triomphe, en 61 av. J.-C.

Sous son consulat de 59 av. J.-C., Jules César, avec l'appui des autres triumvirs Pompée et Crassus, obtient par le plébiscite de la Lex Vatinia du 1er mars le proconsulat sur les provinces de Gaule cisalpine et d'Illyrie pour une durée de cinq ans et le commandement d'une armée composée de trois légions (les VII, VIII et IX). Normalement, le Sénat de la République romaine ne proroge le mandat d'un consul que pour un an, mais César contourne cette règle avec l’aide d'un tribun de la plèbe. Pour sauver une apparence d’autorité, le Sénat vote une résolution ajoutant la Gaule transalpine[9], dont le proconsul est mort subitement, laissant ainsi le commandement de la dixième légion (la X) positionnée près de la capitale de la province, Narbo Martius[10],[M 13],[M 14].

Suétone rapporte que César, se vantant devant le Sénat d’être enfin parvenu à ses objectifs, et promettant une victoire éclatante en Gaule, reçoit un outrage d’un de ses nombreux adversaires qui s’écrie « Cela ne sera pas facile à une femme ». César réplique que cela n’a pas empêché Sémiramis de régner sur l’Assyrie, et les Amazones de posséder jadis une grande partie de l’Asie[10].

Dès la fin de son consulat, César gagne rapidement la Gaule, tandis que le préteur Lucius Domitius Ahenobarbus et le tribun de la plèbe Antistius le citent en justice pour répondre à l’accusation d’illégalités commises pendant son mandat. En fin juriste, César fait objecter par les autres tribuns qu’il ne peut être cité en application de la lex Memmia[11], qui interdit toute poursuite contre un citoyen absent de Rome pour le service de la République (absentes rei publicae causa[12]). Pour éviter toute autre mise en cause devant la justice, César s’applique durant son proconsulat à demeurer dans ses provinces. Il passe ainsi chaque hiver en Gaule cisalpine, où il reçoit partisans et solliciteurs et s’assure chaque année d’avoir parmi les élus à Rome des magistrats qui lui soient favorables[13]. La gestion de ses affaires à Rome même est confiée à son secrétaire Lucius Cornelius Balbus, un chevalier d’origine espagnole, avec qui il échangera par précaution des courriers chiffrés[14].

César et l'Illyrie

Le fait que César s'alloue initialement la province d'Illyrie dans son imperium et que, en 58 av. J.-C., trois légions stationnent à Aquilée, peut indiquer qu'il a l'intention de rechercher la gloire et les richesses pour accroître son pouvoir et son influence militaire et politique. César a besoin de grandes victoires militaires pour renforcer son pouvoir personnel et faire contrepoids à Pompée qui a construit le sien par ses victoires dans l'Orient, et a reçu les honneurs du triomphe. César a déjà rempli les plus hautes magistratures, fait couler l'argent à flot, notamment par des jeux grandioses pour son édilité, mais il est aussi et surtout très endetté. Il lui faut trouver la gloire et s'enrichir dans une campagne militaire pour pouvoir surpasser Pompée, le seul à lui faire de l'ombre[M 1].

C'est probablement la planification d'une campagne dans les Alpes carniques sur le Danube, profitant de la menace croissante de tribus de Dacie (aujourd'hui la Roumanie), qui, sous l'impulsion de Burebista, sont entrés dans les plaines hongroises à l'ouest de la rivière Tisza, sur le Danube, et sont dangereusement proche de l'Illyrie romaine et de l'Italie entre 61 et 58 av. J.-C. Burebista est connu de Rome pour avoir battu une armée vingt ans plus tôt. Mais la horde dace cesse brusquement d'avancer, peut-être par crainte d'une possible intervention romaine, puisque vers 71 av. J.-C., durant la troisième guerre mithridatique, il a battu une armée romaine commandée par Gaius Antonius Hybrida près d'Histria. Alors, au lieu de continuer vers l'ouest, Burebista retourne dans ses bases en Transylvanie vers 58 av. J.-C., puis assiège et détruit l'ancienne colonie grecque d'Olbia (près d'Odessa) en 55 av. J.-C[M 15],[M 16].

César et la Gaule

La menace dace étant éloignée, César s'intéresse alors à la Gaule et à ses peuples, divisés en de nombreuses factions, dont certaines sont favorables à Rome, et dont une conquête, au moins apparemment, semble plus aisée qu'une campagne militaire en Dacie. Un seul prétexte suffit à César pour mettre le pied en Gaule[M 17].

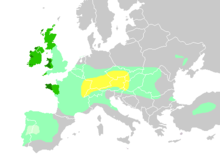

Quand César vient avec ses troupes dans cette région, il trouve une terre habitée, non seulement par les Celtes, qui occupent la plupart du territoire, mais aussi par les Belges (plus exactement des Gaulois belges, un ensemble de peuples Celtes et de quelques peuples germaniques celtisés)[M 18], qui occupent, depuis le Ve siècle av. J.‑C., les terres au nord-est de la Gaule, des populations probablement non indo-européennes comme les Ligures et les Rhètes au sud-est, ainsi que les Ibères au sud-ouest, près de la péninsule Ibérique[M 19].

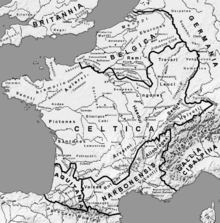

« Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Les Belges sont les plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine, et que les marchands, allant rarement chez eux, ne leur portent point ce qui contribue à énerver le courage : d'ailleurs, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin, ils sont continuellement en guerre avec eux. Par la même raison, les Helvètes surpassent aussi en valeur les autres Gaulois ; car ils engagent contre les Germains des luttes presque journalières, soit qu'ils les repoussent de leur propre territoire, soit qu'ils envahissent celui de leurs ennemis. Le pays habité, comme nous l'avons dit, par les Gaulois, commence au Rhône, et est borné par la Garonne, l'Océan et les frontières des Belges ; du côté des Séquanes et des Helvètes, il va jusqu'au Rhin ; il est situé au nord. Celui des Belges commence à l'extrême frontière de la Gaule, et est borné par la partie inférieure du Rhin ; il regarde le nord et l'orient. L'Aquitaine s'étend de la Garonne aux Pyrénées, et à cette partie de l'Océan qui baigne les côtes d'Hispanie ; elle est entre le couchant et le nord. »

La Gaule pratique l'« agriculture intensive » et ses peuples ont depuis longtemps fait des pas importants dans la métallurgie, sans oublier de mentionner que, vers 300 av. J.-C., le commerce de l'étain de Bretagne est principalement aux mains des Vénètes de l'île et d'autres tribus, et par l'intermédiaire desquels le métal arrive à Massilia et à Narbo. Toutefois, au IIIe siècle av. J.‑C., malgré la propagation des monnaies grecques et romaines et la construction de voies terrestres, les Gaulois ne savent pas écrire, ou plutôt, il s'agit d'une prérogative de leurs druides, qui utilisent l'alphabet grec. Pour le reste, tout est prononcé par des bardes oralement[M 20].

La monarchie en tant que système de pouvoir, résiste encore chez les Belges, mais a disparu depuis des décennies de la Gaule centrale, où il y a une aristocratie basée sur le système du clientélisme. Les druides forment une caste religieuse très puissante et influente, alors que les aristocrates constituent la classe guerrière, ainsi que le gouvernement. Les druides ont été en mesure de créer une sorte de confédération entre les 50 tribus existantes, dans laquelle les plus forts ont progressivement absorbés le reste. La Gaule n'a pas cependant atteint une réelle stabilité politique : les tribus sont souvent en guerre les unes contre les autres (pour ne pas parler des conflits à l'intérieur même d'une tribu), des alliances se créent et se défont, et les diverses tribus font appel à des mercenaires germains pour lutter contre leurs ennemis. Tout cela a conduit les peuples germaniques (comme par exemple les Cimbres et les Teutons à la fin du IIe siècle av. J.‑C.) à traverser le Main, le Rhin ou le Danube à partir de 100 av. J.-C. Par exemple, en 61 av. J.-C., les Suèves menés par Arioviste traversèrent le Rhin à l'appel de leurs alliés Séquanes, et infligent une lourde défaite aux Éduens (représentant du « parti pro-romain » en Gaule indépendante) à la bataille d'Admagétobrige. Arioviste décide alors d'établir ses cent vingt mille hommes sur un bon tiers du territoire de ses malheureux alliés Séquanes (à cheval sur les actuelles Alsace et Franche-Comté)[M 20].

Cadre géostratégique

Alliances et enjeux

La soumission de la Gaule-cisalpine au pouvoir de Rome, suivie de l'implantation romaine au sud de la Gaule en -118, marque le début du recul géostratégique du Monde celte. En -81 la Cisalpine devient Provincia ariminum administrée par un propréteur et vers -42 elle est annexée à la République romaine.

À partir de -121, la limite nord de la Province romaine de Narbonnaise correspond à la partie de la vallée du Rhône comprise entre le Lac Léman et le confluent avec la Saône. Avec cette proximité géographique, les Lingons transalpins et les Éduens, intermédiaires traditionnels des Romains dans les échanges commerciaux avec l'Europe septentrionale, voient leur position commerciale renforcée, le couloir Saône-Rhône constituant alors une « zone de libre-échange » dite du Denier à l'est de la Gaule chevelue.

Conséquences géostratégiques de la Guerre des Cimbres

La zone du Denier prend une importance géostratégique avec la guerre des Cimbres, lorsque ces derniers et leurs alliés la traversent avant de s'imposer en Gaule chevelue et en narbonnaise. Cette première importante violation de la souveraineté territoriale de Rome a pour conséquence immédiate le renforcement du pouvoir militaire dans la République romaine avec la Réforme marianique. Cette évolution permettra l'ascension politique de généraux tels que Jules César, lequel allait être confronté à la pression des Germains suèves sur le nord-est de la Gaule et aux conséquences géostratégiques en résultant.

Expansion germanique et conséquences en Gaule

Durant leur périple en Germanie et Norique, les Cimbres et leurs alliés ont bousculé les populations des territoires traversés dont celles d'une bonne partie des peuples celtes d'Europe centrale et de l'important groupe germanique des Suèves occupant un vaste territoire au centre-nord de la Germanie. Au début du Ier siècle av. J.‑C. une grande partie des Suèves se met en mouvement vers le sud-ouest et se heurte aux peuples celtes du sud et de l'ouest de la Germanie dont certains, en dépit de leur résistance, doivent migrer vers des territoires moins exposés :

- Helvètes du Wurtemberg en Rhétie-Vindélicie, au côté des Vendéliques et Rhètes ;

- une partie des Boïens de Bohème en Pannonie supérieure, au côté d'une partie des Taurisques ayant fui la Norique lors de l'incursion des Cimbres ;

- Rauraques de la Ruhr au nord du territoire des Séquanes, entre ceux des Médiomatriques, Latobices et Tulinges.

Poursuivant leur avancée dans les champs Décumates, les Suèves s'adjoignent les Vangions avec lesquels ils atteignent le Rhin vers -65. Au nord, ils sont confrontés pour un temps à la résistance des Ubiens qui parviendront à se maintenir sur la rive droite du Rhin jusqu'en -39 ainsi qu'à celle des Usipètes et Tenctères qui devront trouver refuge sur le territoire des Ménapiens en -55.

Solidement établis sur la moyenne vallée du Rhin, Suèves et Vangions sont au contact des Séquanes alors que ces derniers et leurs alliés Arvernes sont en guerre contre les Éduens. Les Séquanes pactisent avec le chef suève Arioviste dans une coalition contre les Éduens pendant que Rome doit mater la révolte des Allobroges en Narbonnaise. Comme tribut de leur aide militaire, les Germains colonisent une grande partie du territoire des Séquanes, lesquels renversent leur alliance en se coalisant avec les Éduens pour les repousser... Après l'échec de la coalition gauloise entérinant la colonisation germanique du territoire séquane, Éduens et Séquanes sollicitent l'intervention de Rome. En tant que Proconsul de la Narbonnaise, Jules César est mandaté par le Sénat romain pour contrer la menace germanique, Suèves et Vangions ayant été rejoints par les Harudes, Triboques, Marcomans, Némètes et Sédusiens. Refusant la proposition de partition de la Gaule entre Romains et Germains faite par Arioviste, César défait les troupes germaniques fin -58 lors de la bataille de l'Ochsenfeld. Exceptés les Triboques ayant pris les deux tiers nord de l'actuelle Alsace au Médiomatriques, les Germains rescapés dont Arioviste se replient outre-Rhin.

Dans le même temps la Rhétie-Vindélicie où sont établis les Rhètes, les Vendéliques et depuis peu les Helvètes voit s'y réfugier les Latobices, les Rauraques et les Tulinges déplacés du sud-ouest des Champs Catalauniques par les Suèves ainsi que les Boïens expulsés de Pannonie supérieure par Burebista puis de Norique par les Taurisques... La pénurie alimentaire résultant de cette concentration de populations est très vraisemblablement la cause de la tentative de migration des Helvètes, Tulinges, Rauraques, Boïens et Latobices vers l'ouest de la Gaule transalpine cette même année -58. Pour éviter que cette migration permette l'installation des Suèves au nord de la Narbonnaise, les troupes de César interviennent avec l'appui des Lingons et Éduens pour contenir les populations déplacées sur le territoire des Ambarres. En dépit de cette intervention, les migrants pénètrent en territoire éduen où ils sont mis en déroute devant Bibracte, les rescapés se réfugiant en territoire lingon. Exceptés les Boïens établis entre les territoires éduen, arverne et biturige, ils sont expulsés au-delà du massif du Jura sur le Plateau suisse où ils formeront l'Helvétie.

Le double succès diplomatico-militaire de César conforte son ambition politique et son alliance avec les Lingons et Éduens. Disposant ainsi d'une vaste zone sécurisée s'interposant entre les Germains et la Narbonnnaise, il en fait une tête de pont pour lancer ses légions à l'assaut du reste des Gaules...

Prétextes de la guerre

Ce qui fournit à César le prétexte d'entrer en Gaule avec son armée est la migration des Helvètes, répartis entre les Alpes rhétiques, le lac de Constance, le Rhin, le Jura et le Rhône[15]. En 58 av. J.-C., César est encore à Rome quand il apprend que tous les Helvètes, sans exception, pour éviter de se diviser et d'être vulnérable[15], se préparent à migrer vers les régions occidentales de la Gaule (les Santons ont accepté de recevoir l'ensemble de leur peuple et projettent de les installer à l’embouchure de la Gironde, qu’ils dominent alors), et de traverser pour cela la Gaule transalpine, un des deux seuls chemins possibles pour les Helvètes. Le passage de l'ensemble d'une population à l'intérieur de la province romaine serait sans doute un préjudice énorme et pourrait pousser les Allobroges, qui vivent dans cette région, à se révolter contre la domination romaine[M 21]. En outre, les territoires abandonnés par les Helvètes pourraient être pris par les peuples germaniques, qui seraient de dangereux et belliqueux voisins des Romains.

Selon César, ce qui pousse les Helvètes à quitter leur territoire est soit lié à des problèmes climatiques soit dû à la surpopulation et à l'étroitesse de leur pays :

« [Orgétorix] eut d'autant moins de peine à les persuader que les Helvètes sont de toutes parts resserrés par la nature des lieux ; d'un côté par le Rhin, fleuve très large et très profond, qui sépare leur territoire de la Germanie, d'un autre par le Jura, haute montagne qui s'élève entre la Séquanie et l'Helvétie ; d'un troisième côté, par le lac Léman et le Rhône qui sépare cette dernière de notre Province. Il résultait de cette position qu'ils ne pouvaient ni s'étendre au loin, ni porter facilement la guerre chez leurs voisins ; et c'était une cause de vive affliction pour des hommes belliqueux. Leur population nombreuse, et la gloire qu'ils acquéraient dans la guerre par leur courage, leur faisaient regarder comme étroites des limites qui avaient deux cent quarante milles de long sur cent quatre-vingts milles de large. »

— Jules César, Guerre des Gaules, I, 2

Orgétorix est choisi pour diriger l'entreprise, et doit trouver des alliés en Gaule pour mettre en œuvre son plan de conquête. Tout d'abord, il se tourne vers le Séquane Casticos, fils de l'ancien chef Catamantaloédis qui a reçu le titre d'« ami du Peuple romain » de la part du Sénat romain, pour qu'il prenne le pouvoir au sein de son peuple. Il fait de même avec l'Éduen Dumnorix, frère de Diviciacos, l'actuel chef du peuple éduen, et lui donne sa fille pour épouse en contrepartie de l'alliance entre les deux peuples. Les trois croient qu'ils peuvent conquérir l'ensemble de la Gaule en joignant leurs forces, en effet il s'agit de trois des peuples les plus puissants de Gaule et de ses environs, et échangent un serment de loyauté. Leur projet commun part en fumée, car le complot de Orgétorix de se proclamer roi de sa tribu est découvert et il se suicide plutôt que de subir la peine du feu, qui est la coutume de son peuple. Jérôme Carcopino avance la thèse d'une union défensive des trois peuples contre les Germains, et non offensive contre les autres peuples Gaulois, et que c'est d'abord à Rome que l'on soupçonne les Helvètes d'odieux plans, et ensuite que cette méfiance se propage en Gaule, rendant l'activité des Helvètes soupçonnable, alors qu'il ne s'agirait que d'une tactique purement légitime et défensive[M 22].

Campagne militaire

Année 58 av. J.-C. : Helvètes et Germains

Campagne contre les Helvètes et les Boïens

Après la mort d'Orgétorix, les Helvètes, menés par Divico et accompagnés de quelques tribus voisines (les Rauraques, Tulinges et Latobices), détruisent leurs villages et récoltes, et entament leur migration telle qu'elle était prévue et selon le plan d'Orgétorix, aux côtés de leur nouvel allié : les Boïens de Pannonie[15],[M 23].

Les Helvètes peuvent soit passer par le pays des Séquanes, un long et étroit passage entre le Jura et le Rhône, soit par la Gaule transalpine, chemin plus facile pour une telle armée pour sortir de l'Helvétie, mais qui oblige de passer par Genua (aujourd'hui Genève), la dernière ville des Allobroges, alliés de Rome. Ils choisissent cette deuxième option et la population commence sa migration le 28 mars 58 av. J.-C[M 24]. Jules César et Titus Labienus, informés de leurs intentions, se précipitent en Gaule transalpine depuis Rome, et parvient à Genua début avril. Dans un premier temps, le proconsul ordonne la destruction du pont de Genua sur le Rhône, afin de rendre plus difficile la traversée de la rivière[15]. En Gaule transalpine, des troupes sont enrôlées ainsi que des auxiliaires alliés, en plus des trois légions d'Aquilée (les VII, VIII et IX) et des deux en cours de formation en Gaule cisalpine (les XI et XII). Pour le moment, César a besoin de temps, n'ayant que la dixième légion (la X) sous ses ordres, qui ne peut faire face à une population en train de migrer, 368 000 personnes dont 92 000 hommes en armes selon César et Camille Jullian[M 25], dont le nombre peut être réduit de moitié selon d'autres historiens modernes[M 23],[M 26] ou antiques, tel Appien qui parle de 200 000 âmes[16].

Des ambassadeurs des Helvètes se présentent à César pour demander la permission de traverser la province romaine pacifiquement. Le proconsul répond qu'il prend en compte la demande, mais réserve sa réponse jusqu'au 13 avril. En fait, il n'a pas l'intention d'accorder l'autorisation, craignant que la tribu sème destruction et pillage derrière elle. César utilise le temps gagné pour faire construire par la dixième légion un mur haut de cinq mètres et long de vingt-huit kilomètres, avec un fossé devant, du lac Léman au Jura, interdisant le passage en Gaule transalpine de personnes venant d'Helvétie. Il dispose aussi de nombreuses garnisons dans les forts tout le long de la muraille. Le 13 avril, alors que les travaux sont terminés, et que les ambassadeurs reviennent, il refuse à leur peuple le passage par la province romaine. La pacifisme des Helvètes jusque là est une preuve, pour Jérôme Carcopino, de leur bonne-foi[M 27]. Selon César, les Helvètes tentent alors en vain de pénétrer par la force en Gaule cisalpine, essayant de percer la ligne défensive édifiée par les Romains. Carcopino considère cette attaque supposée comme une pure invention[M 28] et déclare qu'ils se résolvent directement à se tourner vers les Séquanes pour obtenir leur permission de passer sur leur territoire pour pénétrer en Gaule, permission qu'ils obtiennent[17],[18],[M 27].

César peut alors oublier la migration des Helvètes puisqu'ils ont renoncé à traverser le territoire romain, mais peut-être le fait que le problème se reposera plus tard, ou plutôt qu'il a longuement mûri sa décision de porter la guerre en Gaule, et qu'il ne veut pas attendre un nouveau prétexte, le convainc de continuer d'agir[M 29]. Dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, il donne plusieurs raisons pour justifier son action :

- la première est que les Helvètes ont le projet de traverser le territoire des Séquanes et des Éduens pour se diriger vers les terres des Santons, voisines de la ville romaine de Tolosa (aujourd'hui Toulouse), amenant ainsi un grand danger sur la Gaule transalpine mais aussi sur l'Hispanie citérieure. Carcopino rejette cette hypothèse soulignant que l'Helvétie n'était séparée des territoires romains que de quelques kilomètres alors que la Saintonge est à près de 200 kilomètres de Tolosa[M 28] ;

- la deuxième est qu'en 107 av. J.-C., les Helvètes ont non seulement écrasé une armée romaine, mais aussi tué, en plus du consul Lucius Cassius Longinus, le général et consulaire Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, grand-père du beau-père de César ;

- la troisième et plus convaincante est offerte par les Helvètes, qui ravagent le territoire des Éduens, « ami et allié du peuple romain », qui, par conséquent, demande à César d'intervenir[19].

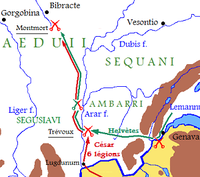

Cette expédition militaire est motivée par ses ambitions politiques, mais aussi par des intérêts économiques qui associent les Romains à certaines nations gauloises clientes de Rome, Éduens et Lingons notamment. César laisse quelques cohortes pour garnir la muraille défensive édifiée, sous le commandement d'un lieutenant, Titus Labienus, et part à la poursuite des Helvètes avec cinq légions complètes. Les Helvètes ont déjà traversé le territoire des Séquanes, comme convenu, et ravagent celui des Éduens, ce qui les a donc contraint d'en appeler à Rome. Selon Carcopino, César se tient près avec ses six légions à Lugdunum pour attaquer les Helvètes qui lui tournent le dos en remontant vers le nord et accueille la députation éduenne avec joie, pouvant se lancer dans la conquête de la Gaule[M 30].

Le premier affrontement se produit sur l'Arar (aujourd'hui la Saône) début juin[M 30], que les Helvètes traversent alors. César, par l'intermédiaire de son lieutenant Labienus[M 30], tombe alors sur ceux qui n'ont toujours pas traversés, les prenant par surprise en désordre, et en tuant un grand nombre, le reste de l'armée helvète étant à l'abri sur l'autre rive[M 30]. Après ce combat, César fait construire ou terminer un pont sur la Saône pour poursuivre le gros de l'armée helvète épargné[19]. Les deux chefs négocient tout d'abord (pour les Hélvètes : Divico des Tigurins, le célèbre vainqueur des Romains en 107 av. J.-C. selon César et Carcopino[M 31], bien que cela est aujourd'hui remis en doute). Il lui dit, sans s'assujettir, qu'ils sont prêts à suivre l'attribution des terres que César souhaite en échange de la paix. Le proconsul demande pour sa part des otages et que les Helvètes réparent les dommages causés chez les alliés de Rome, ce que Divico est contraint de rejeter[18],[20],[21],[M 31].

Pendant deux semaines, César, rejoint par Labienus, suit les Helvètes vers le nord, et quelques accrochages ont lieu entre les cavaleries des deux camps. Le premier de ces accrochages oppose 4 000 romains et alliés à 500 helvètes, qui les repoussent. Les alliés de Rome, notamment les Éduens qui sont la cause de la poursuite, mettent une mauvaise volonté à aider César[21],[M 31]. Le vergobret Liscos soupçonne à raison Dumnorix de vouloir prendre le pouvoir parmi son peuple, d'avoir une influence anti-romaine sur son peuple et de garder des liens étroits avec les Helvètes. César ne l'épargne qu'en compassion pour son frère Diviciacos, chef de la tribu et allié de poids, qu'il ne veut pas s'aliéner. Il le met néanmoins sous étroite surveillance[M 31]. Après ces quatorze jours de poursuites et d'intrigues, et d'un projet d'attaque raté[M 31], César et Labienus se dirigent vers Bibracte, la capitale de leurs alliés éduens, pour y chercher les vivres promis par leurs alliés, laissant les Helvètes poursuivre leur chemin, mais ces derniers rebroussent alors chemin et attaquent[M 32].

Engagée vers midi, la bataille de Bibracte se déroule en plusieurs phases, et oppose environ 40 000 romains et auxiliaires à maximum 92 000 gaulois, peut-être moitié moins : dans un premier temps, la phalange helvète repousse la cavalerie romaine, puis les légionnaires repoussent les ennemis, qui se réfugient sur une montagne. C'est alors que Boïens et Tulinges arrivent sur le champ de bataille. Le combat dure jusque tard dans la nuit, les gaulois se réfugiant alors autour de leurs charriots. 130 000 Helvètes se replient et gagnent le pays lingon (région de Langres) où, faute de soutien, ils capitulent, les autres sont massacrés jusqu'aux derniers[21]. Selon Appien, ce serait Titus Labienus qui commandait les troupes romaines lors de la bataille et Jules César aurait quant à lui vaincu les Tricures et leurs alliés[16],[18]. Carcopino rapporte la bataille décisive menée par César, qui laisse selon lui fuir les Helvètes et se rendre, ne souhaitant pas les massacrer[M 33].

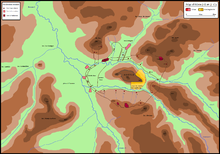

Bataille de Bibracte en trois phases, opposant les Romains commandés par Jules César et Titus Labienus aux Helvètes, Boïens et Tulinges.

Bataille de Bibracte en trois phases, opposant les Romains commandés par Jules César et Titus Labienus aux Helvètes, Boïens et Tulinges.

César renvoie les Helvètes dans leur territoire pour éviter qu'un pays près de Rome reste désert et que les Germains s'en emparent[20],[21],[22],[23] ainsi que pour gagner une renommée de clémence[M 34], sauf les Boïens (env. 20 000 personnes) qu'il place en bordure de Loire, à Gorgobina, sous la dépendance des Éduens[M 33]. Selon César, sur 368 000 migrants, il n'en recense que 110 000 qui parviennent à rentrer en Helvétie, bien que ces chiffres puissent être divisés de moitié[M 23].

Campagne contre les Germains d'Arioviste

Après la guerre contre les Helvètes, presque tous les peuples de la Gaule envoient des ambassadeurs à Jules César pour le féliciter de sa victoire et lui demander son consentement pour une assemblée générale de toute la Gaule, car la victoire récente des Romains implique officieusement la souveraineté de Rome et de César sur les Gaulois. L'approbation de l'assemblée n'est qu'un prétexte pour César, qui veut rencontrer les peuples de la Gaule pour obtenir l'autorisation d'intervenir légalement dans leur défense contre les envahisseurs germains d'Arioviste[M 35].

Il semble que ce dernier a traversé le Rhin vers 72 av. J.-C., ainsi que des populations suèves des vallées des rivières Neckar et Main. Au fils des ans, les peuples germaniques traversent le Rhin et atteignent près de 120 000 personnes. Les Éduens et leurs alliés ont combattu les Germains, ainsi que leurs alliés gaulois Arvernes et Séquanes, mais sont sévèrement battus, perdant une grande part de leurs nobles. Ce sont pourtant les Séquanes qui subissent le plus l'invasion germaine, Arioviste s'étant emparé de leurs terres pour lui et 24 000 Harudes, autre peuplade germanique. Ainsi, petit-à-petit, tous les Germains s'installent en Gaule, où les terres sont plus fertiles que celles d'outre-Rhin. Les Séquanes s'unissent cette fois aux Éduens et autres peuples gaulois pour faire face. Le 15 mars 60 av. J.-C.[24], une sanglante bataille épique se produit entre Gaulois et Germains à Admagétobrige. Après ces événements, Arioviste se conduit en despote envers ces vassaux gaulois. Suite à cela, les Éduens envoient des ambassadeurs à Rome requérir de l'aide. Le Sénat décide d'intervenir et convainc Arioviste de suspendre sa conquête de la Gaule, par l'intermédiaire du consul de 59 av. J.-C., Jules César, qui octroie au chef barbare le titre d'« ami du peuple romain »[25],[26],[27],[M 36].

Cependant ce dernier recommence à harceler ses voisins gaulois, ce qui les incitent à en appeler à César, vainqueur des Helvètes, le seul à pouvoir empêcher Arioviste de franchir une nouvelle fois le Rhin à la tête d'une armée, et de défendre ainsi la Gaule du roi germain[M 35].

Jules César décide de faire face au problème germanique, estimant qu'il est dangereux à l'avenir de laisser les Germains traverser le Rhin pour la Gaule en grand nombre, et craignant qu'une fois la Gaule conquise, les Germains s'en prennent à la Gaule transalpine et à l'Italie même, comme les Cimbres et les Teutons vers 100 av. J.-C. Tout d'abord, il envoie des ambassadeurs à Arioviste, qui refuse un entretien en terres gauloises et signale que César et les Romains n'ont pas à s'occuper des guerres germano-gauloises. De plus, il fait valoir son droit de rester en Gaule sur des terres qu'il a conquises. César envoie alors un ultimatum au roi germain, dans l'espoir non pas de l'effrayer, mais de l'irriter et que la guerre soit déclarée[21],[M 35], lui signalant qu'il ne serait encore considéré comme un « ami du peuple romain » que s'il respecte les exigences suivantes :

- de ne plus transférer des populations germaniques d'outre-Rhin en Gaule ;

- de restituer les otages éduens qu'ils détiennent et d'accepter des Séquanes qu'ils en fassent autant ;

- de ne pas provoquer de nouvelles guerres contre les Éduens et leurs alliés.

S'il refuse ces exigences, César signale aussi que le Sénat autorise le proconsul à défendre les Éduens et les autres alliés de Rome. Le roi germain Arioviste répond à cet ultimatum sans crainte, que les Éduens sont ses vassaux par le droit de la guerre, et met au défi César de lutter contre lui, en lui rappelant la valeur de ses troupes, jamais défaite à ce jour[M 37]. De plus, des Suèves pourraient grossir les rangs de l'armée germaine.

Arioviste se met en marche avec son armée en direction de Vesontio (aujourd'hui Besançon), la ville la plus importante des Séquanes, c'est le prétexte suffisant et sérieux que voulait César pour partir en guerre, et il met sa propre armée en marche forcée pour rejoindre l'oppidum gaulois avant le roi germain,[M 37]. Une fois la ville prise, il y place une garnison[21]. Alors à Vesontio, l'armée romaine est prise de panique à l'idée d'affronter les Germains, qui se renforcent de jour en jour, les mêmes qui ont pendant 10 ans menacés l'Italie et massacrés les armées romaines jusqu'à ce que Caius Marius rétablisse la situation. César harangue ses troupes pour leur redonner courage[27],[28].

Début août, peu de jours après la prise de Vesontio, César reprend son avancée contre Arioviste qui se situe à un peu plus de 35 kilomètres. C'est alors que le roi germain demande une entrevue avec César dans une vaste plaine à mi-distance des deux camps. César réitère ses exigences et Arioviste lui rétorque que ce sont les Gaulois qui l'ont initialement appelés sur leurs terres, qu'il a vaincu les Éduens sur le champ de bataille, et que le droit de la guerre lui autorise d'en faire ses vassaux. César se refuse à comprendre les arguments du roi et se retire, peut-être parce que les cavaliers germains ont menacé la garde romaine de César, et les négociations s'en arrêtent là[29],[M 38].

Arioviste déplace alors son camp et l'approche de celui de César, à environ 9 kilomètres, au lieu des 35 précédemment. Le jour suivant, il s'approche à travers la forêt et tente de couper le ravitaillement de César, n'étant maintenant plus qu'à 3 kilomètres des Romains. De nombreuses escarmouches ont lieu entre les deux camps, mais Arioviste refuse le combat en ligne et préfère envoyer 6 000 cavaliers et autant de fantassins pour déstabiliser l'armée romaine. Après plusieurs jours d'escarmouches, César fait édifier un second camp plus proche de celui des Germains, et les efforts de ces derniers pour empêcher la manœuvre échouent. Des deux côtés, de nouveaux combats d'avant-garde font d'importantes pertes, et les Germains réussissent une fois à presque s'emparer des camps romains à l'improviste[30].

Le sort de cette guerre se décide le lendemain, lorsque César déploie ses troupes, les auxiliaires devant le second camp, et les six légions s'étendant jusqu'au premier camp, en trois lignes. Puis il fait avancer son armée d'environ 35 000 hommes contre Arioviste, qui dispose son armée d'au plus 70 000 guerriers par tribus : les Harudes, Marcomans, Triboques, Vangions, Némètes, Sédusiens et Suèves. Autour de l'armée germaine, de nombreux charriots interdisent aux hommes de fuir le champ de bataille[31].

À l'automne, la bataille de l'Ochsenfeld commence dans la plaine d’Alsace, près des Vosges, entre les villes actuelles de Mulhouse et Cernay[M 39]. Le combat s'engage sur l'aile droite romaine et tourne immédiatement à un furieux corps-à-corps, les soldats n'ayant pas eu le temps d'envoyer leurs armes de jet avant le contact. Les Germains se regroupent alors en phalanges. Ils sont enfoncés sur leur aile droite, mais se renforcent à gauche et sous le nombre, les Romains plient. Un jeune lieutenant de César qui mène la cavalerie, Publius Crassus, prend l’initiative d’envoyer la troisième ligne des légions à l’appui de l’aile gauche qui perd pied. Cette initiative assure la victoire sur Arioviste. À partir de ce moment, les restes de l'armée ennemie sont massacrés, comme une partie des femmes et des enfants, ou rejetés au-delà du Rhin, tel le roi qui réussit à fuir sur une barque[32], faisant de ce fleuve une barrière naturelle pour les quatre/cinq prochains siècles[31]. Appien parle de 80 000 morts du côté des Germains[16], chiffres confirmés par Carcopino[M 38].

Selon la légende, à l'issue de cette bataille, un guerrier suève blessé recueilli par la fille d'un meunier aurait fondé la ville de Mulhouse.

Le proconsul, après cette victoire, ajoute à son gouvernement les territoires conquis aux Germains[M 40]. César, ayant mis fin aux rêves de conquête des Helvètes puis des Germains, en une seule campagne, conduit son armée en quartier d'hiver chez les Séquanes puis regagne la Gaule cisalpine pour gérer les affaires de ses provinces, laissant à Titus Labienus le commandement des légions[M 41]. Cette campagne, menée uniquement par les légions romaines, donne un droit incontestable à Rome sur les terres reconquises, que César prend le soin de ni rejeter, ni déclarer[M 42].

À Rome, les conservateurs réagissent à la guerre que mène César : son affrontement contre le germain Arioviste, qui a la qualité d’« ami du peuple romain », accordée lors du consulat de César, a scandalisé Caton, qui proclame qu’il faut compenser cette trahison de la parole romaine en livrant César aux Germains[33]. César se justifiera longuement dans ses Commentaires en détaillant ses négociations préliminaires avec l’agressif Arioviste, lui faisant même dire que « s’il tuait [César], il ferait une chose agréable à beaucoup de chefs politiques de Rome, ainsi qu’il (Arioviste) l’avait appris par les messages de ceux dont cette mort lui vaudrait l’amitié[34],[M 43] ».

Année 57 av. J.-C. : soumission de la Gaule belgique

Campagne contre les Belges

Source primaire : Jules César, Guerre des Gaules, II, 1-33.

Articles détaillés : Bataille de l'Aisne et Bataille du Sabis.La menace germaine d'Arioviste ayant pris fin, l'ancienne inimité entre les tribus gauloises refait surface et, dans un même temps, l'intolérance croissante de l'occupation romaine. Dans cette situation, de nombreux Gaulois cherchent des alliances avec les Belges, qui eux-mêmes s'unissent contre Rome. César, alors en Gaule cisalpine, est notamment informé de cette ligue par Titus Labienus, commandant des légions romaines en Gaule. Les Belges s'échangent mutuellement des otages et s'allient contre Rome par crainte de voir cette dernière se retourner contre eux une fois la Gaule pacifiée. Et les demandes de certains peuples gaulois, qui ne supportent pas que l'armée romaine hiverne sur leurs terres, encouragent l'alliance belge[34],[M 44].

Ces derniers ont la réputation d'être les plus vaillants en Gaule : ce sont les seuls à avoir repoussé la terrible invasion des Cimbres et des Teutons, qui ont traversé le reste de la Gaule et fait trembler Rome elle-même. Les vaincre donnerait à réfléchir aux autres Gaulois selon César.

Revenu en Gaule (probablement à Vesontio, la capitale des Séquanes) à la suite de deux nouvelles légions (les XIII et XIV), César apprend que toutes les tribus de Gaule belgique lèvent des troupes et s'assemblent en une seule armée. Seuls les Rèmes, voisins des Gaulois, se prononcent pour César. L'armée belge s'unit sous la direction d'un certain Galba (ou Adra selon Dion Cassius[34]), roi des Suessions, qui est rejoint par quelques troupes germaines[M 45]. César fournit une liste détaillée des peuples ayant pris part à cette coalition, pour un total de 306 000 guerriers selon lui, répartis comme suit : les Bellovaques (60 000), les Suessions (50 000), les Nerviens (50 000), les Morins (25 000), les Atuatuques (19 000), les Atrebates (15 000), les Ambiens (10 000), les Calétes (10 000), les Véliocasses (10 000), les Viromanduens (10 000), les Ménapiens (9 000), en plus de 40 000 Germains (les Condruses, Éburons, Caeroesi et Pémanes), chiffres à prendre avec précautions.

César, après quinze jours de marche ininterrompue et ayant envoyé une armée alliée éduenne ravager les terres des ennemis, établit le camp fortifié à la frontière entre les Rèmes et les autres tribus belges, sur l'Axona (aujourd'hui l'Aisne), alors que l'armée belge marche sur lui. La rivière défend ainsi un des côtés du camp et permet à l'armée de recevoir le ravitaillement des alliés gaulois, et il place sur le pont de l'Axona six cohortes commandées par Quintus Titurius Sabinus, un de ses lieutenants[M 46].

Les Belges, marchant sur César au début de l'été, attaquent l'oppidum rème de Bibrax qui est à proximité du camp des légions romaines, de sorte que le proconsul est contraint d'envoyer une troupe, composée de Numides, d'archers crétois et de frondeurs baléares, à la ville assiégée pour provoquer le combat. Les Belges abandonnent le siège, dévastent les alentours, reprennent leur marche contre César, et établissent un immense camp à environ un kilomètre de celui des Romains[M 47].

Bataille de l'Aisne opposant l'armée belge aux légions de César et de ses lieutenants Titurius Sabinus et Labienus.

Bataille de l'Aisne opposant l'armée belge aux légions de César et de ses lieutenants Titurius Sabinus et Labienus.

Quelques accrochages ont lieu entre les deux armées, avant que César ne se décide à provoquer l'armée belge sur le champ de bataille. S'établissant sur une position élevée, en avant du camp, et il fait creuser des forts de part et d'autre de la colline pour protéger son flanc droit par des machines de guerre, l'autre flanc étant accoudé à la rivière. Les six légions de la campagne contre les Helvètes puis contre les Germains sont alignées devant le camp (les VII, VIII, IX, X, XI et XII), les deux dernières étant mis en réserve (les XIII et XIIII). Face à lui, Galba organise ses troupes en plusieurs lignes. Un marais peu étendu sépare les deux armées. Après quelques combats de cavalerie, César fait rentrer ses troupes dans le camp, poussant ainsi les Belges à passer à l'attaque, et à tenter de traverser l'Axona pour prendre à revers l'armée romaine, ou encore s'emparer du fort de Quintus Titurius Sabinus, voire de ravager le territoire des Rèmes et de couper ainsi le ravitaillement du camp de César.

Le proconsul rejoint alors Titurius Sabinus de nuit, avec toute sa cavalerie, ainsi que les Numides, les archers et les frondeurs, et prend par surprise une troupe belge essayant de traverser la rivière. Suite à ces pertes, à l'impossibilité de s'emparer du fort de Titurius Sabinus, ou à couper le ravitaillement, les Belges décident de se retirer sur leurs terres, quand ils apprennent l'arrivée des Éduens de Diviciacos qui ravageaient leurs terres. Avant minuit, les Belges quittent le champ de bataille et César attend l'aube, croyant à une ruse, avant d'envoyer la cavalerie romaine et trois légions menées par Titus Labienus poursuivre l'armée ennemie et lui infliger de sévères pertes, sans grande résistance. Ainsi se termine la bataille de l'Aisne, sans véritable combat, mais de très importantes pertes belges lors de leur retraite qui se transforme en massacre quand les légions les rattrapent durant toute la journée suivante[35],[36].

Le lendemain, César, avant que les ennemis retrouvent le moral suite au récent massacre, conduit son armée sur les terres des Suessions, et marche sur leur principal oppidum (Noviodunum (« nouvelle ville » en celte), aujourd'hui près de Soissons et Pommiers). Il tente un assaut contre la ville qui manque de garnison, mais échoue et prépare un siège. Les restes des Suessions de l'armée belge parviennent à intégrer la ville avant que César puisse établir ses machines de siège. Mais effrayé par la technique, l'ampleur la promptitude des Romains dans les travaux de siège, Galba offre la soumission de son peuple, donnant ses deux fils pour otage et déposant les armes. César consent à laisser la vie sauve aux Suessions sur l'insistance des Rèmes[M 47].

Le proconsul reprend donc sa marche vers le pays des Bellovaques et sa capitale Bratuspantium (localisation inconnue, peut-être Beauvais ou aux environs). Cette fois-ci, ce sont les Éduens, par l'intermédiaire de Diviciacos, qui intercèdent en faveur de ce peuple, en les décrivant comme d'honnêtes alliés qui se sont rebellés car trompés par leurs chefs. César accepte les demandes de son fidèle allié Diviciacos, et accepte la soumission des Bellovaques, en échange de 600 otages. Ensuite, le général romain marche contre les Ambiens qui se soumettent aussitôt, puis le proconsul apprend que les Nerviens mènent une nouvelle coalition. Après trois jours de marche, César s'approche de la rivière Sabis (aujourd'hui la Selle ou la Sambre) où il apprend qu'une grande armée composée de Nerviens, Atrebates et Viromanduens l'y attendent. Les Atuatuques sont en chemin pour rejoindre les troupes belges, mais n'arriveront pas à temps[M 47].

César établit son camp sur une colline face à celui des Belges, séparés par la rivière Sabis. Il mène l'armée avec ses six légions vétérantes (les VII, VIII, IX, X, XI et XII), les deux dernières levées protègent les bagages de l'armée qui suivent (les XIII et XIV). La cavalerie romaine, accompagnée par les frondeurs et les archers traversent la rivière et engagent le combat contre la cavalerie ennemie, qui recule. Pendant ce temps, César et ses six légions fortifient leur camp, et c'est alors que l'armée ennemie entière sort des bois et charge la cavalerie et l'infanterie légère romaine, qui sont mises en déroute. Dans leur élan, ils passent à leur tour la rivière pour attaquer les soldats en train de travailler sur le camp. Devant une telle situation, où l'ennemi tombe sur l'armée de César qui n'est pas prête, les lieutenants et les soldats réussissent à former quelques lignes avant le premier choc. Une grande partie des soldats n'est pas totalement équipée, faute de temps, et César et ses lieutenants parent au plus pressé, quelque peu dans le désordre, mais soutiennent le choc. Sur l'aile gauche de l'armée, les neuvième et dixième légions tombent sur les Atrebates à bout de souffle, et les repoussent promptement dans la rivière, perpétuant un massacre. Au centre, les huitième et onzième légions repoussent à leur tour l'ennemi, les Viromanduens, dans la rivière, laissant l'aile droite et le camp en position dangereuse. Le gros de l'armée, composé des Nerviens de Boduognatos, entoure les deux dernières des six légions de la première ligne et s'empare du camp romain, mettant en fuite les aides de camp, la cavalerie et l'infanterie légère déjà battues, ainsi que les troupes auxiliaires gauloises. César appelle alors les deux dernières légions, préposées aux bagages, et Titus Labienus, qui s'empare du camp ennemi avec les quatre légions victorieuses. Ce dernier en renvoie une, la dixième, sauver l'armée de César et prendre à revers l'armée ennemie. Celle-ci, entourée, ne lâche que peu de terrain et résiste jusqu'à la mort. La bataille du Sabis voit presque la disparition du peuple des Nerviens, et d'importantes pertes côté romain. Selon César, seuls 500 combattants belges survivent, sur les 60 000 au départ, et il accepte la soumission du reste de la population belge, qu'il autorise à retourner sur leurs terres[36],[37].

Bataille du Sabis opposant l'armée des Nerviens, Atrebates et Viromanduens aux légions de César et de son lieutenant Labienus.

Bataille du Sabis opposant l'armée des Nerviens, Atrebates et Viromanduens aux légions de César et de son lieutenant Labienus.

Les Atuatuques font demi-tour quand ils apprennent le désastre de leurs alliés, et se retirent dans une unique place, fortifiée par la nature. César marche alors sur cette ville, et quelques petits combats ont lieu aux alentours, jusqu'à ce que les Romains fortifient leur camp, puis préparent les machines de guerre. Celles-ci impressionnent tellement les Belges qu'ils acceptent de se soumettre. Mais une fois la nuit tombée, nombre de guerriers avaient gardé leurs armes et se lancent dans une attaque désespérée, se battant avec courage, mais mourant sous les coups des Romains plus nombreux et fortifiés : 4 000 d'entre eux meurent cette nuit-là, les quelques autres rejoignant la ville, qui est réduite à l'esclavage ; 53 000 têtes vendues. C'est le dernier peuple belge à être soumis par César[38]. Le récit de César, notamment la traîtrise des Belges, n'est pas du tout remis en cause par Carcopino[M 48].

À la fin de ces opérations, toute la Gaule belgique, y compris les terres des Nerviens, Atuatuques, Viromanduens, Atrebates et Éburons, sont sous contrôle romain. César, ayant pacifié quasiment entièrement la Gaule après ces deux campagnes militaires, reçut des députés de peuples des deux rives du Rhin, souhaitant se soumettre à la puissance romaine. César, qui doit continuer ses fonctions d'administrateur d'Illyrie et de Gaule cisalpine, remet à plus tard les rencontres et retourne en Italie. Il met les légions en quartier d'hiver chez les Carnutes et les Turones, tribus voisines des dernières guerres[39],[M 5]. Ayant besoin que ses exploits en Gaule soient connus et reconnus à Rome, souhaitant aussi montrer le chemin qu'il reste à faire et son propre génie militaire, il publie deux premiers livres résumant ces deux premières campagnes, ceux-là même qui aujourd'hui nous sont parvenus[M 5].

Le Sénat de la République romaine décrète pour ses victoires quinze jours d'actions de grâces aux dieux[39],[M 5].

Conquête de la côte atlantique

Alors que César termine de réduire les Belges à la soumission, Publius Crassus, fils du triumvir Marcus Licinius Crassus, est envoyé avec une seule légion (la VII, qui revient de Gaule belgique) contre les Vénètes, Unelles, Osismes, Coriosolites, Esuvii, Aulerques et Redones, qui sont des peuples maritimes de la côte Atlantique (aujourd'hui de la Normandie à la Garonne) et les soumet. Il hiverne avec la septième légion chez les Andes.

Bataille dans les Alpes

À l'automne de l'an 57 av. J.-C., Servius Sulpicius Galba est envoyé par César avec une légion (la XII, elle aussi de retour de Gaule belgique) et une partie de la cavalerie pour ouvrir un chemin à travers les montagnes, chez les Nantuates, les Véragres et les Sédunes, dont le territoire s'étend depuis le pays des Allobroges, le lac Léman et le Rhône jusqu'aux Hautes-Alpes. Après quelques heureux combats et la prise de plusieurs forteresses, la paix est signée avec les Nantuates. Il laisse derrière lui deux cohortes en cantonnement. Il poursuit jusqu'au pays des Véragres. Parvenus au vicus d'Octodure (aujourd'hui Martigny, en Valais), les Romains repoussent les Gaulois au-delà de la rivière qui sépare le bourg en deux et commencent à installer leurs quartiers d'hiver dans la vallée laissée vide. L'armée romaine hiverne alors dans cette ville, contrôlant ainsi le passage stratégique du col du Grand-Saint-Bernard. Quelques jours après leur installation, à la grande surprise des Romains, une multitude de guerriers Véragres, aidés par leurs voisins les Sédunes, se sont massés sur les hauteurs et harcèlent le camp romain de leurs flèches. Après 6 heures de combat, les Gaulois forcent les retranchements et comblent le fossé. Les troupes romaines sont épuisées et à cours de munitions. Une sortie est tentée et le combat tourne rapidement à l'avantage des Romains qui auraient massacré 10 000 guerriers gaulois, mettent les autres en fuite et brûlent toutes les maisons du bourg. Craignant que ses ennemis se réorganisent après la bataille d'Octodure, Galba ramène sa légion chez les Allobroges pour y passer l'hiver[39], ce qui est sans doute le signe d'une bataille moins décisive que le récit de César veut nous le faire croire.

Année 56 av. J.-C. : Armoricains et Aquitains

Campagne contre les Vénètes

Publius Crassus a donc pris ses quartiers d'hiver avec la septième légion chez les Andes, peuple de la côte atlantique (aujourd'hui aux environs de Nantes). Manquant de ravitaillement, il envoie des préfets et des tribuns militaires en quémander chez les peuples voisins, les Esuvii, les Coriosolites et les Vénètes. Ces derniers sont les plus puissants de toute la côte maritime, possédant un grand nombre de navires pour communiquer avec la Bretagne. Les Vénètes contrôlent ainsi tout le commerce maritime de la région. Ce sont eux qui déclenchent la rébellion des peuples armoricains, en retenant les délégués romains, ce qui enflamme tous les autres peuples contre Rome. Ils demandent aux Romains qu'on leur rende leurs otages en échange des envoyés romains. Les causes de cette révolte sont sans doute que les Vénètes, qui sont le peuple maritime gaulois le plus puissant, voient d'un mauvais œil la domination grandissante des Romains et craignent qu'ils ne rivalisent avec leur puissance maritime et commerciale[40].

César, qui se trouve alors en Italie où il renforçait le premier triumvirat à Lucques[M 49] et qui croyait la Gaule pacifiée, ordonne la construction d'une flotte sur la Loire, qui se jette dans l'Atlantique, et de mobiliser des marins. La nouvelle coalition gauloise menée par les Vénètes se prépare à la colère de César, et mobilise les Osismes, Lexoviens, Namnètes, Ambilatres, Morins, Diablintes et Ménapiens, ainsi que quelques Bretons. Conscients qu'ils vont devoir se battre contre les Romains, les Gaulois comptent profiter de leur science maritime, du grand nombre de leurs navires lourds, adaptés aux conditions atmosphériques difficiles de l'Atlantique, du manque de provisions des Romains, et surtout de leur connaissance de la configuration géographique locale (le Golfe du Morbihan) : côte très disséquée parsemée d'îles nombreuses offrant de nombreux abris qu'ils connaissent bien, abers barrant les gués à marée haute, ports rares et disséminés. Le proconsul romain, qui n'est pas de retour en Gaule avant la fin du mois d'avril[M 49], déploie son armée afin d'occuper tous les territoires soumis et éviter de voir la rébellion se propager hors de l'Armorique.

- Titus Labienus, avec la cavalerie, est envoyé chez les Trévires, sur le Rhin. Il doit maintenir la paix en Gaule belgique et empêcher toute action des Germains ;

- Publius Crassus, avec 12 cohortes et des cavaliers, est envoyé en Aquitaine, pour empêcher cette nation d'envoyer des secours à la Gaule ;

- Quintus Titurius Sabinus, avec trois légions, est envoyé chez les Unelles, les Coriosolites et les Lexoviens pour tenir ces peuples en respect ;

- Decimus Junius Brutus Albinus, avec la flotte et les vaisseaux gaulois, chez les Vénètes.

Bataille navale du Morbihan opposant Decimus Junius Brutus à une flotte vénète dans la baie de Quiberon.

Bataille navale du Morbihan opposant Decimus Junius Brutus à une flotte vénète dans la baie de Quiberon.

Les Pictons, Santons et d'autres pays pacifiés ont envoyé aux Romains une flotte, et César marche sur l'Armorique avec des troupes pour mener la campagne contre les peuples rebellés au côté de Junius Brutus. Les villes des Vénètes sont construites sur de petites péninsules ou des promontoires, inaccessibles depuis la terre, et très difficilement par voie maritime. César se rend vite compte que les sièges sont vains et décide de mener une bataille navale[41].

La flotte romaine d'une centaine de navires, commandée par Junius Brutus, fait face à 220 gros navires gaulois. L’affrontement a lieu l'été, dans un espace maritime limité par Houat, Hoëdic, l’île Dumet, Sarzeau et l’entrée du golfe, dans la baie de Quiberon[M 50]. Les projectiles tirés des navires romains ne peuvent atteindre les navires gaulois, beaucoup plus hauts, alors que les Gaulois peuvent attaquer facilement les Romains. Le seul moyen d'attaque des Romains, une sorte de faux utilisée pour sectionner les voiles et immobiliser les navires vénètes, les rendant ainsi impuissants et permettant aux soldats romains plus aguerris d'envahir les bateaux, se révèle cependant très efficace. Lorsque le vent tombe alors que les Gaulois commencent à battre en retraite, ces derniers se retrouvent sans moyen d'attaque maritime : ils sont vaincus pendant la bataille navale du Morbihan[42],[M 51].

Une fois leur flotte détruite, les Celtes n'ont plus les moyens de lutter et se rendent, ce qui met fin à la guerre des Vénètes. César, vainqueur, fait alors exécuter tous les membres du Sénat vénète, le reste de la population est déporté et réduit en esclavage.

Campagne contre les Unelles

Tandis que la guerre des Vénètes bat son plein, Quintus Titurius Sabinus arrive sur les terres des Unelles (l'actuelle Normandie, près d'Avranches[M 52]) avec trois légions. Viridorix mène une rébellion contre les Romains, s'alliant avec les Aulerques Éburovices et les Lexoviens. Ces derniers unissent une importante armée qui va tous les jours devant le camp romain, mais le lieutenant refuse d'engager le combat. Il a plutôt recours à un subterfuge, faisant croire à ses ennemis qu'il est terré par la peur et que César est battu par les Vénètes. Viridorix mène alors précipitamment l'armée gauloise contre les murs du camp romain, et la bataille s'engage entre les troupes romaines fraîches, et les gaulois à bout de souffle. Quintus Titurius Sabinus met en déroute l'armée ennemie et reçoit la soumission de toutes les villes de la région[43],[M 51].

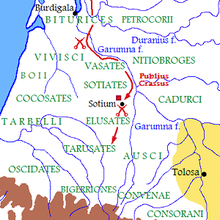

Campagne contre les Aquitains

De son côté, Publius Crassus, toujours à la même époque, rejoint l'Aquitaine, qui représente le tiers de la Gaule au vu de sa population et de sa superficie. Quelques années auparavant, le général Lucius Valerius Preconinus y est mort lors d'une défaite du proconsul Lucius Manlius. Après avoir pris de nombreuses précautions, renforcé son armée, tant en hommes qu'en ravitaillement, le jeune lieutenant pénètre sur le territoire des Sotiates, qui rassemblent une armée et prennent les Romains dans une embuscade. Ces derniers réussissent à inverser la tendance et à faire fuir l'armée ennemie. Publius Crassus ne perd pas de temps et met le siège devant leur capitale. Malgré de nombreuses tentatives, ils ne peuvent briser le siège et acceptent finalement de capituler[44].

Une fois les otages et les armes reçus, le lieutenant marche sur les terres des Vasates et des Tarusates. Les peuples aquitains s'unissent et appellent des tribus d'Hispanie citérieure à leur aide. Publius Crassus, à la tête d'une armée peu nombreuse, cherche immédiatement le combat pour détruire l'armée ennemie avant qu'elle ne soit complète. Mais les Aquitains refusent le combat, attendent les renforts, et bloquent le ravitaillement des Romains. Ces derniers, menés par leur jeune commandant, partent à l'assaut du camp ennemi, bien qu'en sous-nombre. Les troupes romaines butent sur les fortifications du camp, mais un petit corps arrive à pénétrer dans le camp par un détour, et prend les ennemis à revers, qui sont vaincus[44].

La majeure partie de l'Aquitaine se soumet alors à Crassus, et parmi ces peuples, il y a : les Tarbelles, Bigerriones, Ptianii, Vasates, Tarusates, Elusates, Gates, Ausques, Garunni, Suburates, et Cocosates. Carcopino souligne l'exploit du fils du triumvir, qui avec seulement douze cohortes et l'alliance de quelques tribus gauloises, conquiert un immense pays[M 51].

Campagne contre les Ménapes et les Morins

À la fin de l'été, alors que Publius Crassus soumet l'Aquitaine, César, voyant la Gaule pacifiée hormis les Ménapes et les Morins, qui refusent de se soumettre mais restent pacifiques, marche contre eux avec trois/quatre légions. Ces derniers usent d'une nouvelle tactique, en se repliant dans les forêts et les marais, et attaquant par surprise, sans grand succès. La météo empêchant César de combattre l'ennemi, il ravage le pays et ramène l'armée qu'il met en quartiers d'hiver chez les Aulerques, Lexoviens, et les autres peuples qui se sont récemment soulevés[45],[M 51].

Année 55 av. J.-C. : Germains et Bretons

Campagne contre les Usipètes et les Tenctères

Les Usipètes et les Tenctères errent depuis trois ans en Germanie après avoir été chassés de leur territoire par les Suèves, Harcelés par ces derniers, ils gagnent le territoire des Ménapiens dans la basse vallée du Rhin. Devant cette intrusion, les Ménapiens établis de part et d'autre du fleuve doivent se replier sur sa rive gauche. Après que la cavalerie des Usipètes et Tanctères ayant simulé une retraite a défait les Ménapiens, les deux tribus victorieuses, composés de très nombreux non-combattants, s'établissent sur la rive droite du Rhin[M 51].

Jules César décide de rejoindre son armée en Gaule belgique au plus vite pour marcher contre cette nouvelle menace (430 000 âmes selon César et Appien[36], que l'on peut aisément réduire[M 51]). Carcopino souligne que César déclare se porter au secours des Ménapiens, peuple dont il a ravagé les terres quelques mois plus tôt, sous prétexte qu'ils ne s'étaient pas soumis[M 53].

Des négociations commencent, les Germains voulant des terres contre la paix, et César leur proposant celles des Ubiens, eux aussi menacés par les Suèves. Une trêve est rapidement conclue[46]. Mais à peine les deux nations se mettent d'accord, que la cavalerie romaine (5 000 hommes) est attaquée par celle ennemie largement inférieure en nombre (800 cavaliers), et mise en déroute. César aligne immédiatement ses légions en ordre de bataille, en trois lignes, et attaque à son tour par surprise l'armée ennemie, sans chef, car ils ont été arrêtés quelque temps auparavant au camp de César, et massacre les deux tribus, hommes, femmes et enfants, les forçant à fuir au confluent du Rhin et de la Meuse. Il libère cependant ceux qu'ils avaient fait prisonniers[36],[47],[48],[49].

Selon Appien, qui s'appuie sur l'historien Canusius Geminus du Ier siècle av. J.‑C., Caton, implacable ennemi de César et grand ami de son co-consul de 59 av. J.-C., Marcus Calpurnius Bibulus, propose au Sénat « de livrer aux barbares César comme l'auteur d'un acte exécrable envers des députés »[48],[M 54]. En effet, non seulement il a retenu les députés qui venaient expliquer l'attaque de 800 des leurs contre la cavalerie romaine bien plus nombreuse, mais a ensuite immédiatement marché contre la population germaine pour massacrer toute âme qui vive, sous prétexte d'une escarmouche ennemie. La réaction semble démesurée par rapport à l'attaque subie. Carcopino, quant à lui, souligne que César a refusé toute trêve et que c'est suite à cela que sa cavalerie a été repoussée, déclenchant le massacre de la population germaine, dont l'historien blâme César[M 55]. Il juge son action d'une « abominable cruauté[M 56] ».

Traversée du Rhin

César décide alors de passer le Rhin, car il veut leur inspirer des craintes dans leur propre pays, et ainsi les décourager de vouloir s'établir en Gaule et montrer que Rome est capable de traverser ce fleuve. De plus, le gros de la cavalerie des Usipètes et des Tenctères, qui ravageaient des terres lors du massacre de leur peuple, s'est jointe aux Sugambres au-delà du Rhin. César demande à ce peuple de lui livrer ces cavaliers, mais ces derniers refusent arguant du fait que la domination romaine s'arrête au Rhin. En plus, les Ubiens, seul peuple d'outre-Rhin à être un « ami des Romains », en appellent à César contre les Suèves de plus en plus entreprenants[M 55].

Le proconsul, ainsi décidé pour toutes ces raisons de traverser le fleuve, fait construire un pont sur le Rhin, le premier de l'histoire selon Suétone[50]. Ce fleuve rend extrêmement difficile la construction d'un pont à cette époque, à cause de sa largeur, de sa profondeur et de son débit. César choisit pour cela l'endroit où le fleuve est le plus large, mais surtout le moins profond et où le débit reste raisonnable[49]. Par une prouesse technique remarquable, les Romains réussissent à bâtir le pont en seulement dix jours[51],[52],[M 55].

Une fois le pont achevé, César et son armée le traversent et marchent sur le pays des Sugambres, laissant une forte garnison pour le pont. Les Sugambres, et les cavaliers des Usipètes et des Tenctères, abandonnent alors leurs terres, surpris de l'arrivée des Romains en Germanie. Le proconsul ravage le pays ennemi puis se rend chez les Ubiens pour faire face aux Suèves. Mais une fois que ces derniers ont réuni leur armée en plein milieu de leur territoire pour y attendre César, ce dernier, se disant satisfait de sa campagne outre-Rhin, retourne en Gaule après seulement dix-huit jours de campagne, sans avoir combattu, et fait rompre le pont[51],[M 55]. Il se peut qu'une autre raison fasse que César abrège à ce point sa campagne contre les Germains, ne passant pas beaucoup plus de temps en Germanie qu'à construire le pont pour s'y rendre.

Première expédition en Bretagne

Quoique l'été tire à sa fin, César décide d'une expédition en Bretagne, car ils ont souvent envoyé des contingents aux ennemis gaulois de Rome. Le proconsul souhaite aussi cette expédition car il ne connaît rien des habitants de cette île, ni de l'île elle-même, et veut découvrir cela en allant sur place, même si le temps n'est pas suffisant pour une campagne militaire. Caius Volusenus et Commios, le roi des Atrebates, sont envoyés sur place tandis que César et son armée se rendent chez les Morins, qui détiennent les territoires les plus proches des îles Britanniques, avec la ville de Portus Itius (ou Gesoriacum, l'actuel Boulogne-sur-Mer). Ayant reçu la soumission de quelques peuples bretons en Gaule même, ainsi que des Morins, il réunit sa flotte et disperse ses légats et ses hommes dans la région : Quintus Titurius Sabinus et Lucius Aurunculeius Cotta chez les Ménapiens et les Morins, qui n'ont pas encore amené tous les otages promis et Publius Sulpicius Rufus à la garde du port[53].

Ces dispositions prises, César traverse la Manche avec deux légions (les VII et X) et jette l'ancre au large des falaises de Douvres, sur lesquelles les Bretons se sont réunis, empêchant tout débarquement des Romains. César tente alors un débarquement sur une plage plus loin sur la côte, mais y retrouve les Bretons. Ceux-ci luttent sur la terre ferme tandis que les Romains se battent dans l'eau, et le combat tourne au désastre. Finalement, usant des machines de guerre des navires ainsi que des tirailleurs, les Romains repoussent les Bretons, notamment grâce au courage de l'aquilifer de la dixième légion qui s'élance contre l'ennemi, et entraînant l'armée avec lui, sauve ainsi les troupes de César d'une débâcle. La lutte est acharnée, mais la victoire revient aux Romains, qui ne peuvent cependant poursuivre leur ennemi, faute de cavalerie, les navires amenant celle-ci n'ayant pas réussi à rejoindre ceux de l'infanterie[53].

César accepte la soumission des peuples bretons, et, bien que ceux-ci avaient fait serment de ne point combattre, demande un grand nombre d'otages, dont une partie lui est livrée rapidement. De leur côté, les navires de la cavalerie pris dans une tempête doivent faire demi-tour, aucun ne pouvant gagner le rivage de l'île. C'est ensuite au tour de la flotte de César d'être en partie détruite, bloquant son armée en Bretagne, sans provisions, puisque César avait prévu d'hiverner en Gaule[53].

César établit un camp sur l'île. Les Bretons, voyant les Romains en grande détresse, sans navires, ni vivres, ni cavalerie, forment une ligue pour reprendre la lutte. Alors que la septième légion part chercher des vivres, elle est prise dans une embuscade, la cavalerie et les chars bretons infligeant des pertes importantes aux légionnaires. César parvient avec toutes ses autres troupes sur le lieu de l'embuscade, et les Bretons se retirent à la vue de l'armée romaine complète, qui regagne ensuite le camp. L'armée bretonne se renforce de jour en jour, et marche sur le camp romain. Le général romain aligne ses troupes devant son camp, et les Bretons ne peuvent soutenir le choc de l'armée romaine sur un champ de bataille, et sont mis en déroute[54].

Une nouvelle paix est signée, le nombre d'otages bretons doublé, et finalement l'armée romaine parvient à regagner le continent pour hiverner tardivement dans la saison[55]. Ainsi se termine cette première expédition qui faillit tourner au désastre plusieurs fois, de par l'ignorance, l'imprévoyance de son commandant, et le manque de préparation d'une traversée décidée trop tardivement par Jules César, qui a sous-estimé les forces ennemies et celles de la météo et de la mer.

Campagne contre les Ménapiens et les Morins

Après le retour de cette première expédition outre-Manche, plusieurs contingents, environ 300 hommes, n'atteignent pas le continent au bon endroit, et doivent rejoindre le camp principal. Ils sont attaqués par traîtrise par les Morins, largement supérieurs en nombre, et résistent quatre heures durant jusqu'à l'arrivée de la cavalerie envoyée par César, qui fait un grand carnage des Gaulois.

Titus Labienus est envoyé avec les légions de Bretagne contre les Morins qui se révoltent. Contrairement à César l'année précédente, le lieutenant réussit à soumettre la région militairement, la météo étant plus clémente que lorsque le proconsul avait tenté en vain de les combattre. Enfin, Quintus Titurius Sabinus et Lucius Aurunculeius Cotta, soumettent aussi les Ménapiens, pour parachever la campagne de Labienus. César établit toutes ses légions en Gaule belgique pour hiverner, et ne reçoit les otages que de deux peuples bretons.

Le Sénat de la République romaine décrète vingt jours d'actions de grâces[55] pour sa campagne militaire, d'abord contre les Germains, sur les deux rives du Rhin, puis pour avoir traversé la Manche et soumis les Bretons, sans lendemain, et les peuples gaulois révoltés[50],[56],[57],[58],[59]. Il est le premier Romain à franchir le Rhin et à passer en Germanie et aussi le premier à franchir la Manche et à poser le pied sur l'île de Bretagne[53],[60].

Les historiens modernes se montrent très critiques envers les deux traversées de César, celle menant en Germanie et celle en Bretagne. Camille Jullian, pourtant très conciliant avec le proconsul, condamne César de vouloir conquérir trop de terres sans pacifier derrière lui celles conquises. Carcopino, toujours plus sévère envers le général, rejette les critiques de Julian concernant ses deux expéditions sans lendemain et donne d'autres raisons qu'une envie de conquête illimitée de la part de César : tout d'abord, et c'est une réussite, César souhaite impressionner le monde romain. Ensuite, il affirme son autonomie en allant sur des terres où les lois romaines ne lui donnent aucun droit, et ensuite à porter hors des Gaules le théâtre de la guerre. Ainsi, il se montre en tant que protecteur des Gaulois, et non conquérant, et soulage quelque temps les Gaulois des charges que font peser les légions sur leurs terres. Enfin, César, par ses campagnes et ses expéditions extraordinaires, s'attache ses soldats et ses concitoyens à jamais[M 57]. Dans ce même but, il réunit aussi les notes prises pendant les campagnes en deux nouveaux livres qui ont un succès immédiat[M 58].

Jules César ordonne à ses lieutenants et à ses troupes, pendant l'hiver 55 av. J.-C., de construire le plus de navires possibles et de réparer les anciens. Lui-même quitte, comme chaque année, la Gaule pour passer l'hiver dans ses provinces, se rendant d'abord en Italie, puis en Gaule cisalpine et en Illyrie, où les Pirustes ravagent la frontière. Ces derniers, après avoir envoyés des otages à César, sont pardonnés.

Prorogation du triumvirat et du mandat de César