- Élection présidentielle française de 1981

-

Élection présidentielle française de 1981

1974 1988

François Mitterrand

Valéry Giscard d'EstaingPS UDF Résultats du 2nd tour 15 708 262 voix 14 642 306 voix 51,76 % 48,24 %

Président sortant

Valéry Giscard d'EstaingPrésident élu

François Mitterrand

modifier

L'élection présidentielle française de 1981 a désigné, à l'issue des scrutins du 26 avril et du 10 mai, le quatrième président de la Ve République française et le premier premier président socialiste, François Mitterrand. Elle a mit fin à 23 années de pouvoir de la droite, la plus longue période de continuité politique depuis l'Ancien Régime. Elle a permis l'alternance au bénéfice de la gauche, et au vainqueur François Mitterrand, après ses deux échecs précédents, d'exercer le premier de ses deux septennats. Pour la première fois depuis l'établissement du suffrage universel pour cette élection, la présidentielle a eu lieu à l'issue d'un septennat complet du Président sortant. Durant son mandat (1974-1981), ce dernier, Valéry Giscard d'Estaing, a pâti d'une politique économique impopulaire dans un contexte de crise. Il est le premier président sortant (et le seul à l'heure actuelle) vaincu au suffrage universel, en France. Cette élection a été marquée par des affrontements internes virulents. Dans la majorité, ils avivent les tensions entre les partisans gaullistes de l'ancien Premier ministre Jacques Chirac, et les partisans de Valéry Giscard d'Estaing, issu de la droite libérale. Dans l'opposition, la fin de l'Union de la gauche quelques années plus tôt a ranimé l'antagonisme entre le Parti socialiste et le Parti communiste.

Sommaire

- 1 Contexte

- 2 La précampagne

- 3 La campagne des principaux candidats

- 4 Le premier tour

- 5 Le second tour

- 6 Résultats

- 7 Références

- 8 Bibliographie

- 9 Annexes

Contexte

La politique étrangère de la France sous Giscard d'Estaing

Valéry Giscard d'Estaing (à droite), avec Giulio Andreotti, Takeo Fukuda, Jimmy Carter et Helmut Schmidt, lors du sommet du G7 à Bonn en 1978.

Valéry Giscard d'Estaing (à droite), avec Giulio Andreotti, Takeo Fukuda, Jimmy Carter et Helmut Schmidt, lors du sommet du G7 à Bonn en 1978.

Au cours des années 1970, malgré le rang encore élevé de la France (5e puissance industrielle mondiale, 3e puissance nucléaire), il est évident que l'importance et l'influence de la France dans le monde décroit. Durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, les ministres des Affaires étrangères, simples exécutants issus du corps des diplomates (Jean Sauvagnargues, Louis de Guiringaud, Jean François-Poncet) ne réussissent pas à s'affirmer sur la scène internationale. Les objectifs du Président dans le domaine de la politique étrangère ne concordent pas souvent avec la ligne politique des gaullistes, qui forment le plus gros contingent de la majorité. Aussi, la diplomatie française, qui ne tranche clairement ni dans un sens ni dans l'autre, est taxée d'ambiguité durant cette période[1].

Le Président souhaite avant toute chose éviter la moindre manifestation d'agressivité dans les relations internationales et travailler à préserver la paix. Son mandat se déroule dans un contexte où le camp soviétique semble offensif et l'équilibre des forces menacé, ce que l'on a appelé la « Guerre fraîche » : intervention cubaine en Angola, coup d'État communiste en Ethiopie, invasion de l'Afghanistan, influence renforcée dans plusieurs pays africains et moyen-orientaux, crise des euromissiles, etc., sans oublier la Révolution iranienne, également hostile envers les Occidentaux. Aux États-Unis, le président démocrate Jimmy Carter est accusé de laxisme, ce qui contribue largement à l'élection de son adversaire, le conservateur Ronald Reagan en novembre 1980. L'attitude diplomatique de Valéry Giscard d'Estaing vis-à-vis de l'URSS est conciliante, ainsi, en 1975, il va jusqu'à déposer une gerbe au mausolée de Lénine à Moscou, ou rencontre Leonid Brejnev à Varsovie le 19 mai 1980, en dépit de la condamnation internationale de l'intervention soviétique en Afghanistan. Cela lui vaut de vives critiques, en particulier de la droite gaulliste, qui marque également son profond désaccord vis-à-vis de la politique de défense et de dissuasion nucléaire[2].

La Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne, continue de se construire et de s'élargir. Le Royaume Uni, auparavant empêché par les réticences gaulliennes, a rejoint la Communauté avec l'Irlande et le Danemark en 1973. Le 1er janvier 1981, c'est au tour de la Grèce. Les premières élections européennes ont lieu en 1979, mais bien qu'étant la première manifestation d'expression démocratique de l'Europe politique, elles ne suscitent que peu d'intérêt. Simone Veil, giscardienne et ancienne ministre de la Santé, est élue présidente du Parlement européen. Le Président français manifeste ses affinités avec le chancelier allemand social-démocrate Helmut Schmidt, mais il n'en est pas de même avec le premier ministre britannique, la libérale Margaret Thatcher[2].

Valéry Giscard d'Estaing nourrit un profond intérêt pour l'Afrique et écarte Jacques Foccart, conseiller pour les affaires africaines de De Gaulle et Pompidou. Sa politique mêle interventions militaires (contre le Front Polisario en 1977, à Kolwezi en 1978, contre Bokassa en 1979, contre une incursion libyenne à Gafsa en 1980) et gestion confuse de certains problèmes (maintien de la souveraineté française sur Mayotte lors de l'indépendance des Comores, prise d'otage de Françoise Claustre et ingérence libyenne au Tchad). Au Moyen-Orient la politique étrangère de Valéry Giscard d'Estaing est nettement favorable aux pays arabes et à la cause palestinienne, comme en témoigne l'autorisation d'ouverture d'un bureau de l'OLP à Paris en 1975. Cela a été interprété comme une stratégie pour préserver les intérêts économiques de la France dans la région[2].

La situation économique

La crise

La période de forte croissance économique des Trente Glorieuses s'achève avec les conséquences du choc pétrolier de 1973 provoqué par la guerre du Kippour. Cependant, plusieurs économistes, dont le Premier ministre Raymond Barre, signalent que la hausse vertigineuse du baril de pétrole ne suffit à elle-seule à expliquer la crise économique qui touche les pays occidentaux. Celle-ci est causée également par la dérégulation du système monétaire international, consécutive à la fin de la convertibilité dollar/or décidée par le président américain Richard Nixon en 1971, et confirmée lors des accords de la Jamaïque en 1976. En 1974, l'inflation en France commence à prendre de l'ampleur (18,8 % au premier trimestre)[3].

Le gouvernement est alors face à un problème presque insoluble : réduire l'inflation, sans compromettre la croissance et donc le taux d'emploi. En tant que ministre de l'Économie et des Finances sous le Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing a déjà, depuis le début des années 1970, agit sur l'un et l'autre levier alternativement, sans réelle ligne directrice. Lorsque ce dernier est élu président de la République, la politique économique est d'abord menée, dans le gouvernement de Jacques Chirac, entre 1974 et 1976, par le ministre Jean-Pierre Fourcade. Le plan de réduction de l'inflation alors mis en place (hausse des taux d'intérêts, économies budgétaires et énergétiques, remboursement des crédits de la Banque de France, etc.) a comme effets secondaires le ralentissement de la croissance, la baisse de la production industrielle, et une forte poussée du chômage, qui double pratiquement en un an, le chiffre symbolique du million de chercheurs d'emploi étant dépassé en 1975. Les jeunes et les régions industrialisées du Nord-Est et du Sud-Est sont particulièrement touchés par cette conjoncture[4]. Pour autant, l'inflation, accompagnée par la hausse des salaires, reste à un niveau élevé, ce qui marque, en France, le début d'une période de stagflation. Les mouvements sociaux se multiplient, notamment à cause des préoccupations liées à l'emploi. Un plan de relance par la dépense publique est lancé fin 1975. La reprise économique se confirme, mais elle s'essouffle dès l'été 1976. En outre, la situation de l'emploi ne s'est pas améliorée, et la balance commerciale ne cesse de se dégrader, en grande partie à cause des importations énergétiques, et de la faiblesse du franc, malmené sur le marché des devises. La crise s'avère en fait plus sérieuse et plus complexe que prévu[5].

La nomination de Raymond Barre en remplacement de Jacques Chirac, en août 1976, souligne la volonté du Président de faire de la réponse à la crise économique la priorité du gouvernement. Novice en politique mais économiste réputé, le nouveau Premier ministre cumule le poste de ministre de l'Économie, et fixe comme objectif principal la lutte contre l'inflation et la stabilisation de la monnaie. Son plan, préparé en concertation avec les organisations syndicales, comprend des mesures de rigueur budgétaire, avec entre-autres l'augmentation des impôts et l'instauration de nouvelles taxes comme l'impôt-sécheresse ou la vignette automobile. Confronté à l'hostilité de l'opinion publique vis-à-vis de sa politique, qui suscite d'importantes manifestations et des critiques tant de l'opposition que des gaullistes réunis autour de Jacques Chirac, Raymond Barre adopte de nouvelles mesures en contradiction avec son propre plan. Cependant, en 1977, les indicateurs du chômage, de l'inflation et de la balance commerciale sont encourageants, la situation est néanmoins encore fragile[6].

Le tournant libéral et le second choc pétrolier

En 1978, le Premier ministre Raymond Barre met en œuvre une politique économique libérale.

En 1978, le Premier ministre Raymond Barre met en œuvre une politique économique libérale.

Après la victoire serrée de la droite aux législatives en 1978, Raymond Barre engage des réformes économiques plus profondes, ce qui est considéré comme un tournant libéral, posant la libre concurrence comme un principe essentiel, allant de pair avec l'abandon progressif des dispositifs protectionnistes. Le nouveau ministre de l'Économie, René Monory, doit superviser la suppression du contrôle des prix. Sans mésestimer les risques d'inflation immédiats, Raymond Barre pense que sa politique ira dans le sens inverse à long terme. Dans le même temps, il cherche à assainir la gestion des entreprises publiques et à restaurer l'épargne des ménages[7].

Début 1979, le deuxième choc pétrolier et la Révolution iranienne font à nouveau flamber le cours du pétrole, et à nouveau, les indicateurs économiques de la France sont dans le rouge. Raymond Barre prétend que ses réformes ont permis d'amortir le choc, ce que conteste l'opposition, qui considère que le Premier ministre a une excuse toute trouvée pour masquer ses mauvais résultats, en particulier dans le domaine social. De fait, si les résultats de la politique gouvernementale sont positifs quoique fragiles pour les chiffres de la croissance ou des taux de changes, la situation de l'emploi a continué à se dégrader, et le nombre de chômeurs a dépassé la barre des 1 300 000 à la fin de l'année 1979. De plus le pouvoir d'achat commence, pour la première fois, à baisser, le déficit de la sécurité sociale devient inquiétant, et l'industrie sidérurgique connait un déclin brutal[8]. En dépit de ce contexte maussade, plusieurs secteurs et réalisations témoignent de la force de l'économie française : Airbus, le programme spatial Ariane, le téléphone, l'informatique, et aussi l'industrie nucléaire, dont le programme a été intensifié lors du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, malgré la contestation que celle-ci génère[9].

L'année 1980 est une année particulièrement noire pour l'économie française, et le gouvernement semble impuissant. L'inflation reprend de plus belle, la production industrielle baisse, la croissance est faible et le déficit commercial a quintuplé, en grande partie à cause de la facture pétrolière qui a plus que doublé. La France compte désormais 1 660 000 chômeurs, soit 7,3 % de sa population active, quatre fois plus que sept ans auparavant. A quelques mois de l'élection, le bilan du Président est sérieusement entaché par un septennat de crise économique[10].

Société : évolution et réformes

Au cours des années 1970, la mutation socioculturelle de la France se poursuit. Pour le sociologue Henri Mendras, la période entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 1980 est celle d'une « Seconde Révolution française »[11]. La pratique religieuse a nettement reculée, de même que l'influence des régions rurales. Le salariat a progressé et la France s'est urbanisée. Autant d'évolutions qui sont interprétés comme des facteurs explicatifs de la progression de la gauche au cours des années 1970. Au fil des élections, cela est particulièrement visible en Bretagne et dans les agglomérations du Grand Ouest par exemple. Toutefois, ce type de constat doit être relativisé, car ces transformations de la société française étaient déjà enclenchées du temps de la présidence de Charles de Gaulle[12].

Tenant compte des évolutions structurelles de la société française, et conformément à son appartenance au courant libéral de la droite, Valéry Giscard d'Estaing, une fois élu président de la République, s'attache à mettre l'accent sur les réformes sociétales plus que sur les réformes économiques. Ainsi, en 1974, l'âge de la majorité civile a été abaissé à 18 ans. La même année, l'avortement a été légalisé par la loi Veil, grâce à une coalition de députés de droite et de gauche, et malgré l'opposition violente de députés appartenant à la majorité. En 1975, une loi facilitant la procédure de divorce est adoptée. Malgré la réforme de l'ORTF en 1974, l'audiovisuel est toujours sous la coupe de l'État, et l'expression de la parole du gouvernement y est toujours prioritaire[13].

Vis-à-vis de la jeunesse, le Président doit faire face à une agitation étudiante incessante jusqu'en 1978, animée entre autres par les situationnistes. Le ministre de l'Éducation René Haby, qui promulgue en 1975 une loi instaurant le collège unique, a des projets ambitieux, mais devant l'opposition des syndicats, toute velléité réformatrice du système scolaire est abandonnée à partir de 1978[14]. Dans l'enseignement supérieur, par contre, à la fin du septennat, le ministre des Universités, Alice Saunier-Seité fait preuve d'autoritarisme, cherche à remettre en cause l'héritage de Mai 68 (notamment la réforme de la loi Faure) et n'hésite pas à faire raser, en 1980, le symbole de la contestation qu'était l'Université de Vincennes, déplacée à Saint-Denis[15].

Dans le domaine des réformes économiques et sociales, le bilan de la Présidence de Valéry Giscard d'Estaing est très faible. Le projet de taxation des plues-values des transactions immobilières, critiqué par la gauche et la droite gaulliste, n'est plus qu'une coquille vide lorsqu'il est adopté en 1976. Le projet de grande réforme de l'entreprise visant à améliorer les rapports entre patrons et salariés est quant à lui abandonné, après avoir suscité des réactions hostiles, mitigées ou indifférentes[16].

Politique

La majorité de droite déchirée

De l'alliance Giscard / Chirac à la création du RPR et de l'UDF

Lorsqu'il a remporté l'élection présidentielle de 1974, Valéry Giscard d'Estaing a nommé comme Premier ministre le gaulliste Jacques Chirac, ministre de Pompidou qui avait apporté son soutien au premier tour, avec celui de 43 députés et ministres, aux dépens du candidat de l'UDR Jacques Chaban-Delmas, pourtant du même parti. Les gaullistes dominent la majorité de droite à l'Assemblée nationale, alors que le nouveau Président est issu d'un groupe minoritaire, les Républicains indépendants. Le poste de Premier ministre revient assez logiquement à un gaulliste, en l'occurrence Jacques Chirac, qui a pour lui sa jeunesse, Valéry Giscard d'Estaing, lui-même relativement jeune, ayant joué sur l'image de modernité et de renouveau durant sa campagne. Il a également l'avantage d'être moins susceptible que les barons du gaullisme de faire de l'ombre au Président et de permettre à ce dernier d'envisager l'allégeance progressive de l'UDR. Néanmoins, la rupture est consommée le 25 août 1976, lorsque Jacques Chirac remet sa démission, déclarant ne pas avoir les moyens nécessaires pour assumer ses fonctions. Durant les deux années précédentes, le rôle du Premier ministre a été minimisé par le chef de l'État, qui a eu tendance à le court-circuiter en s'adressant directement aux ministres, y compris dans les domaines de la politique économique et sociale[17].

En 1976, Valéry Giscard d'Estaing formule son projet politique dans un livre intitulé Démocratie française, une première pour un président de la République en exercice. On y retrouve son désir de dépassionner la politique et de gommer les conflits internes de la société française (autrement dit la lutte des classes) en s'appuyant sur les classes moyennes, une philosophie assez éloignée de la conception combattive des gaullistes qui dénoncent une dérive « libérale, centriste et européenne ». Les divergences de fond avec l'UDR sont autant de bâtons dans les roues de la politique gouvernementale, d'autant plus que Jacques Chirac a pris la tête de l'UDR dès décembre 1974 (là aussi une première pour un Premier ministre en exercice)[18]. Raymond Barre, nommé à la tête du gouvernement en 1976, n'a pas d'attaches politiques marquées et exprime une stricte loyauté envers le Président, ce qui l'aide à devenir l'un des Premiers ministres les plus endurants puisqu'il ne quitte sa fonction qu'au terme du septennat de Valéry Giscard d'Estaing en 1981[19].

Redevenu député de Corrèze, Jacques Chirac, guidé par Pierre Juillet et Marie-France Garaud (anciens conseillers du président Pompidou), entend redonner un souffle nouveau au mouvement gaulliste. Le 3 octobre 1976, il lance un appel à Égletons pour un rassemblement de la majorité et des Français autour de sa personne. Sa concrétisation sera la réunion, le 5 décembre à Paris, de 60 000 militants, qui assisteront à la création du Rassemblement pour la République (RPR), successeur de l'UDR. En réaction, Valéry Giscard d'Estaing décide de se doter de sa propre formation politique de masse. Jusqu'à présent sa base politique reposait sur le groupe parlementaire des Républicains indépendants, simple force d'appoint pour la droite, et sur un réseau de clubs politiques qui avaient appuyé sa candidature en 1974. En avril 1977, le Parti républicain (PR) est créé pour soutenir l'action du Président, avec à sa tête Jean-Pierre Soisson. Des relations sont établies avec le Centre des démocrates sociaux (CDS), parti centriste de Jean Lecanuet, et avec le Parti radical (dit valoisien) de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle aboutissent à la création le 1er février 1978 de l'Union pour la démocratie française (UDF), coalition qui reprend le titre de l'ouvrage de Valéry Giscard d'Estaing et devient un véritable parti politique à structure fédérale après les élections législatives de cette année-là[20].

De la bataille de Paris à l'appel de Cochin

L'hôpital Cochin, depuis lequel Jacques Chirac a lancé son appel lors des élections européennes de 1979.

L'opposition entre le Président Valéry Giscard d'Estaing et son ancien Premier ministre Jacques Chirac déchire la droite lors des élections municipales de 1977, particulièrement au cours de ce que l'on a appelé la « bataille de Paris ». Cette année-là, pour la première fois depuis 1871, les Parisiens élisent leur maire. Cette fonction avait été supprimée pour ne pas donner à son détenteur un poids disproportionné dans la politique nationale, étant donné l'importance de la capitale dans un pays centralisé comme la France. Michel d'Ornano, ministre de l'Industrie, se porte candidat, adoubé par le Président. Jacques Chirac, bien qu'élu en Corrèze, se présente également au nom du RPR. Le combat électoral parisien entre les deux composantes de la droite est féroce et éclipse les autres élections municipales qui voient une progression de la gauche. Jacques Chirac l'emporte nettement au second tour. La virulence de la campagne au sein de la droite laisse envisager une rupture irrévocable, néanmoins, les élus des listes d'Ornano votent pour Jacques Chirac au conseil municipal. En devenant maire de Paris, ce dernier s'empare d'un bastion renforçant sa stature nationale et servant ses plus hautes ambitions politiques[21].

Les dissensions de la droite sont mises de coté pour les élections législatives de 1978. Une série de réunions, à l'été 1977, entre les dirigeants du RPR, du CDS et du PR, aboutit à un accord sur les procédures de désignation de candidatures uniques ou au minimum de désistement au second tour. La création de l'UDF en février 1978, le mois précédant le scrutin, tend cependant encore un peu plus les relations entre le Président et Jacques Chirac, car, en regroupant les autres composantes de la majorité, elle tend à diminuer le résultat du RPR. L'union de la majorité apparait d'autant plus clairement comme une alliance de circonstance. Ces élections confirment l'existence au sein de la droite de deux forces à peu près équivalentes, avec un léger avantage pour le RPR, au moins en nombre de députés, mais la perte de son hégémonie à droite ressemble plutôt à un revers. Elles réussissent à suffisamment s'entendre pour ne pas perdre ces élections, remportant 277 sièges sur 491 à l'Assemblée nationale[22]. Ce succès est tempéré par le constat, via une série de sondages, que les divergences au sein de la majorité sont globalement perçues par l'opinion publique comme des querelles d'ambitions personnelles, ne reposant pas sur des différences de fond, et laissent une très mauvaise impression, à plus forte raison en temps de crise. Le plus souvent, le vote de droite n'est pas un vote d'adhésion au programme, mais un vote de rejet de la gauche[23].

Les élections européennes de 1979 sont de nouveau l'occasion de révéler la ligne de fracture à l'intérieur de la majorité. Le 6 décembre 1978, depuis l'hôpital Cochin où il a été admis à la suite d'un accident de voiture, Jacques Chirac lance un appel aux accents nationalistes, implicitement très critique envers le Président, baptisé « appel de Cochin ». Dans ce texte, rédigé par son conseiller Pierre Juillet, le président du RPR met en garde contre « l'asservissement » et « l'effacement » de la France, et contre « le parti de l'étranger ». En juin 1979, la liste UDF menée par Simone Veil (27,61 %) devance largement la liste RPR conduite par Jacques Chirac (16,31 %). Prenant acte de l'inefficacité voire de l'effet contre-productif de l'appel de Cochin, le maire de Paris se sépare alors de ses conseillers et mentors Pierre Juillet et Marie-France Garaud[24]. Il s'entoure d'une nouvelle équipe, comprenant notamment Alain Juppé et Jean Tiberi. Jusqu'à l'élection présidentielle, le RPR maintient une ligne hostile vis-à-vis du Président sans pour autant se désolidariser complètement de l'action de son gouvernement. Quant à l'UDF, l'organisation de sa structure est un succès, mais manque de contenu politique clair[25].

L'opposition de gauche unie puis désunie

Du succès de la stratégie mitterrandienne à la rupture de l'Union de la gauche

Au Parti socialiste, la position de François Mitterrand, premier secrétaire depuis 1971, est fragilisée par la double défaite de la gauche, à l'élection présidentielle en 1974, et aux élections législatives de 1978. Contesté en interne, en particulier par Michel Rocard, François Mitterrand conserve cependant la maîtrise du parti, bien qu'il puisse sembler, à bien des égards, être un « homme du passé », comme lui a cruellement dit Valéry Giscard d'Estaing lors du débat télévisé de la présidentielle en 1974. Candidat vaincu en 1965 et en 1974, plusieurs fois ministre important sous la IVe République, qualifié de manipulateur « florentin » par ses adversaires, sa carrière politique a failli être définitivement compromise lors de l'affaire de l'Observatoire en 1959, et par sa déclaration de candidature prématurée lors des événements de mai 1968. À force d'opiniâtreté et grâce à son habileté de stratège, il a néanmoins réussi à s'imposer comme chef de file de la gauche non-communiste. D'abord en s'affirmant comme principal opposant au général De Gaulle en 1965. Ensuite, en prenant le contrôle du Parti socialiste, au cours du congrès d'Epinay en 1971, en s'appuyant à la fois sur l'aile droite (motion Mauroy/Deferre) et l'aile gauche (motion Chevènement) du parti. L'année suivante, l'Union de la gauche, stratégie poursuivie par Mitterrand depuis le début des années 1960, se concrétise avec l'adoption d'un programme commun de gouvernement par le Parti socialiste, le Parti communiste français, et le Mouvement des radicaux de gauche, portant notamment sur les nationalisations, la réduction du temps de travail et le désarmement nucléaire[26].

Malgré la défaite sur le fil de François Mitterrand à l'élection présidentielle en 1974, la dynamique électorale du PS est bien enclenchée dans les années 1970, et les socialistes prennent le dessus sur les communistes. Le PCF est encore devant le PS en nombre d'électeurs lors des législatives de 1973, mais ce rapport de force s'inverse au cours des élections suivantes. La percée du Parti socialiste est spectaculaire lors des élections municipales de 1977 : il prend à la droite les mairies de Nantes, Montpellier, Angers, Rennes, Brest, Poitiers, Angoulême, Valence, La Roche-sur-Yon, Chartres, Cherbourg, Chambéry, Albi, Belfort, Hyères, Beauvais, Épinal, Alençon, etc. Les conquêtes du PCF ne sont pas négligeables (Le Mans, Saint-Étienne, Reims, Châlons-sur-Marne, Tarbes, Béziers, Bourges, Évreux, Montluçon, Saint-Quentin, etc.), mais moindres. L'ennui, pour les communistes, c'est que l'idée selon laquelle l'Union de la gauche lui donnerait la possibilité de « plumer » les socialistes, et de s'en servir pour accéder au pouvoir, est en train de s'inverser. Tandis que le PS progresse, le PCF stagne et est menacé d'être réduit à une force d'appoint[27].

La qualité des relations entre les deux principaux partis de l'Union de la gauche est alors fortement tributaire du contexte international. La tentative avortée de prendre le pouvoir par la force des communistes au Portugal en 1975, après la Révolution des œillets, alors que ce sont les socialistes qui sont au pouvoir, ne contribue pas, solidarité entre « partis frères » oblige, à créer un climat serein. Cependant, vis-à-vis du « grand frère » soviétique, le secrétaire général du PCF Georges Marchais prend ses distances, dans le sillage du courant eurocommuniste, principe d'autonomie par rapport à Moscou, développé en premier lieu par les communistes italiens et espagnols. Ainsi, des dirigeants communistes français dénoncent les atteintes aux droits de l'homme en URSS ou se désolidarisent de la politique internationale menée par le Kremlin. Georges Marchais ne peut cependant ignorer le recadrage des dirigeants de l'Union soviétique, qui jouit encore d'une grande popularité parmi les militants et les cadres du PCF, et rentre dans le rang en 1977[28]. Sans oublier que le Parti communiste français bénéficie d'un soutien financier de la part du PCUS, estimé à deux millions de dollars par an du temps de Brejnev[29].

La rupture entre les deux partis est consommée lors de la renégociation du programme commun en 1977. Celle-ci a été réclamée, en avril, par Georges Marchais, qui souhaite diminuer les attributions du président de la République et aller plus loin dans les nationalisations, tout en renforçant le rôle des syndicats dans les entreprises publiques. Cela reviendrait, en cas d'arrivée au pouvoir de la gauche, à un amoindrissement du pouvoir politique des socialistes (seuls à pouvoir prétendre parvenir à la tête de l'État), et à la création d'un moyen de contrôle économique pour les communistes (via la CGT pro-communiste). Les socialistes, a contrario, estiment nécessaire de limiter les ambitions en temps de crise, et souhaitent élargir leur électorat vers le centre. Dans le courant de l'été, des représentants du PS, du PCF et du MRG tentent, au cours de négociations très pointilleuses, de parvenir à un compromis. Ils finissent par trouver un accord, mais, le 3 août, revenant de ses vacances en Corse, Georges Marchais le rejette brusquement, ce qui lui vaudra, au cours d'une explication à la télévision sur les raisons de son revirement sous un prétexte accessoire, de lancer sa fameuse expression théâtrale : « J'ai dit à ma femme : Fais les valises, on rentre à Paris ! » L'Union de la gauche s'achève en septembre, ce que confirment les reproches aigres que s'échangent les alliés de la veille, les communistes accusant les socialistes d'opérer un virage à droite, et les socialistes reprochant aux communistes d'être responsables d'une éventuelle défaite de la gauche[30].

De la déception de 1978 aux grandes manœuvres du PS

Lors des élections législatives de 1978, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale dans une élection de ce type, les socialistes (22,79 %) font mieux que les communistes (20,61 %) au premier tour. Le PS progresse de 3,69 % par rapport aux précédentes législatives et se classe premier parti de France. Jusque alors, la somme des voix de la gauche parlementaire n'a jamais été aussi élevée depuis la fondation de la Ve République. Cependant, malgré les prédictions des sondages, ce n'est pas suffisant pour faire gagner la gauche, qui ne recueille que 48,57 % des voix au second tour, alors que 50,2 % des voix exprimées au premier tour s'étaient portées sur un parti de ce bord. Georges Marchais a rechigné sur le principe de désistement ai second tour au profit du candidat de gauche le mieux placé, moquant la « discipline républicaine » prônée par François Mitterrand. De plus, malgré la rupture de l'Union de la gauche, cette alliance était toujours revendiquée par le PS, et les analyses électorales reflètent clairement que nombre d'électeurs modérés ont renoncé à voter pour les candidats socialistes, de crainte de voir les communistes parvenir au pouvoir. Le report des voix de gauche en faveur des candidats communistes restés en lice au second tour sont loin d'avoir été systématiques. Quoi qu'il en soit, la gauche parlementaire gagne 25 sièges supplémentaires, et plus que jamais, l'électorat est divisé entre quatre forces, (RPR, UDF, PS, PCF) qui se tiennent dans un mouchoir de poche, entre 20 et 24 %, de ce fait la prochaine élection présidentielle parait particulièrement ouverte[31].

Bien que certains intellectuels libéraux comme Raymond Aron ou Jean-François Revel craignent toujours que l'arrivée de la gauche au pouvoir permette aux communistes de transformer la France en une démocratie populaire telle qu'il en existe dans les pays de l'Est, le PCF subit une crise profonde qui ne cesse de s'amplifier. En cela, il ne se démarque pas du déclin généralisé du communisme en Europe occidentale. L'image de l'Union soviétique, à laquelle il est associé, s'est considérablement dégradée au cours des années 1970, avec la diffusion des témoignages sur le système concentrationnaire des goulags, le plus retentissant étant L'Archipel du Goulag du dissident Alexandre Soljenitsyne paru en 1974. Les stratégies politiques et les discours idéologiques du PCF manquent de cohérence. Les militants les plus jeunes sont moins enclins à respecter la discipline du parti ; les contestations internes se multiplient, remettant en cause les choix de la direction, sans que celle-ci ne puisse exclure brutalement comme auparavant. Face à cette crise, la direction du PCF fait le choix d'une radicalisation et d'un retour à l'orthodoxie communiste, plus hostile aux socialistes, plus conflictuelle dans sa défense doctrinale des intérêts des ouvriers. En février 1979, Georges Marchais déclare que le bilan des pays du Bloc de l'Est est « globalement positif », et en janvier 1980, il soutient officiellement l'invasion soviétique de l'Afghanistan, autant d'interventions qui susciteront de vives polémiques et se révèleront désastreuses pour l'image du parti[32].

Lors du Congrès de Metz en avril 1979, rendez-vous important des socialistes après l'échec des législatives, François Mitterrand est contesté par Michel Rocard. Transfuge du PSU qui a rejoint le PS en 1974, fils spirituel de Pierre Mendès-France, il représente la Deuxième gauche, défavorable à une présence trop forte de l'État et de la bureaucratie dans l'économie, favorable à la décentralisation et à l'autogestion. Michel Rocard, qui a fait une déclaration remarquée dans ce sens le soir du second tour des législatives, prétend incarner la modernité, opposée à l'archaïsme, qui doit mettre fin à une longue succession de défaite de la gauche depuis l'instauration de la Ve République. Il est conforté dans cette idée par les sondages reflétant le désir de renouveau des sympathisants socialistes. Cela ne l'empêche pas d'être allié à Pierre Mauroy, représentant la tradition sociale-démocrate du Nord et la vieille SFIO. Miterrand parvient à résister à cette contestation interne en s'alliant au CERES de Jean-Pierre Chevènement. Le CERES était pourtant opposé à Mitterrand lors des trois précédents congrès, à Grenoble, Pau et Nantes, recueillant près de 25 % des mandats face à la motion majoritaire (à laquelle appartenaient jusque alors Rocard et Mauroy). Représentant la gauche du parti, ce courant est le plus favorable à l'alliance avec les communistes et entretient une rhétorique révolutionnaire. Grâce à ce renversement d'alliance, François Mitterrand obtient une nouvelle majorité et garde les rênes du Parti socialiste. Ce congrès a vu émerger une nouvelle génération de cadres, qui se sont opposés à Rocard et sont appelés à poursuivre leur ascension politique, parmi lesquels Paul Quilès, Lionel Jospin et Laurent Fabius[33].

Les affaires

La fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing est marquée par plusieurs affaires qui contribuent à entretenir un climat délétère. Au cours de son mandat, trois hommes politiques importants trouvent la mort brutalement. Le 24 décembre 1976, Jean de Broglie, ancien négociateur des accords d'Évian et ancien secrétaire d'État, est abattu dans une rue de Paris. Le 30 octobre 1979, Robert Boulin, vétéran des gouvernements depuis De Gaulle, ministre du Travail en exercice de plus en plus cité comme un Premier ministre potentiel, est retrouvé inanimé dans un étang. Officiellement, il s'est suicidé, ne supportant pas de voir son intégrité remise en question par une transaction immobilière irrégulière, mais les circonstances exactes entourant ce drame sont très troubles. Le 1er février 1980, l'ancien ministre Joseph Fontanet est assassiné, un crime resté non-élucidé à ce jour. Ces événements feront dire au sénateur de droite Pierre Marcilhacy, dans Le Matin de Paris du 29 octobre 1980 : « On meurt beaucoup et beaucoup trop mystérieusement sous la Ve République, et je n'aime pas ça. »[34].

Jean-Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine à l'origine de l'affaire des diamants.

Jean-Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine à l'origine de l'affaire des diamants.

Le 3 octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic, devant une synagogue de Paris, coûte la vie à quatre personnes. Tout d'abord revendiqué par un groupuscule d'extrême-droite, il suscite le défilé, quatre jours plus tard, de 200 000 manifestants à Paris, protestant contre la résurgence de l'antisémitisme. L'enquête déterminera plus tard que l'attentat était en fait d'origine moyen-orientale. La première impression d'un climat d'intolérance antisémite demeure néanmoins, d'autant plus que le Premier ministre a employé une phrase très maladroite lorsqu'il s'est exprimé au sujet de l'attentat, déplorant la mort de « Français innocents », semblant implicitement signifier que les juifs tués ne l'étaient pas[35].

L'affaire impliquant le plus directement le Président est l'affaire des diamants. Elle découle de l'intervention à Bangui des parachutistes de l'armée française le 21 septembre 1979, qui s'est conclue par la déposition du président de la République centrafricaine, Jean-Bedel Bokassa, nécessitée par les frasques dispendieuses et sanglantes du dictateur et son rapprochement avec la Libye de Khadafi. Le 10 octobre 1979, Le Canard enchaîné publie un document prouvant que Bokassa a offert une plaquette de diamants à Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances. L'authenticité du document demeure douteuse, et l'évident désir de vengeance de Bokassa n'y est pas pour rien, il n'en demeure pas moins que ce scandale révèle une complicité passée bien réelle entre les deux hommes, et les liens troubles entre la présidence et les pays africains dans la zone d'influence française. Le Président décide de répondre par le mépris et le silence, mais cette affaire le suivra durant la campagne présidentielle de 1981, et l'affiche collée par le Parti socialiste, sur laquelle figure le Président avec des diamants incrustés dans les yeux, aura un effet redoutable[36].

La précampagne

La candidature Coluche

Article détaillé : Candidature de Coluche lors de l'élection présidentielle française de 1981.L'humoriste Michel Colucci, alias Coluche, déclare, le 30 octobre 1981, qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Il n'est pas le premier humoriste à faire cette démarche. En 1965, Pierre Dac avait annoncé sa candidature, ce qui lui avait donné l'occasion de pasticher les discours des hommes politiques de son temps, avant de se retirer, à la demande d'un conseiller du général De Gaulle[37]. Coluche anime la précampagne, avec des slogans tels que : « Avant moi, la France était coupée en deux. Maintenant elle sera pliée en quatre », ou encore « Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche. Le seul candidat qui n'a aucune raison de vous mentir ! »[38]. Il est soutenu par Gérard Nicoud, de la CIDUNATI (syndicat de commerçants et d'artisans), par l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, et des intellectuels tels que Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Felix Guattari, Maurice Nadeau, et Jean-Pierre Faye. Il est crédité de 10 à 12,5 % d'intentions de vote en novembre. Mais les candidats les plus importants, hormis Georges Marchais ne se sont pas encore déclarés, et sa candidature meuble en quelque sorte un précampagne morne. Coluche ne cesse de baisser dans les sondages, jusqu'à ce qu'il annonce son retrait le 7 avril 1981, la fin d'une plaisanterie qu'il avait fini par prendre au sérieux[39].

L'opposition Mitterrand / Rocard

Depuis le Congrès du Parti socialiste à Metz d'avril 1979, Michel Rocard a manifesté son désir d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, tout en concédant qu'il se retirerait si François Mitterrand était lui-même candidat. Au début de l'année 1980, les sondages indiquent que les Français estiment que Michel Rocard serait un meilleur candidat que François Mitterrand. En avril 1980, un sondage publié dans l'hebdomadaire Le Point donne le président sortant vainqueur au second tour avec 57 % des voix face au premier, mais il ferait encore mieux face au second avec 61 %[40]. En août 1980, une étude de l'IFOP indique que Michel Rocard recueille 54 % d'avis favorables parmi les sympathisants socialistes, tandis que François Mitterrand n'atteint que 37 %. À ce moment-là, Mitterrand, qui reste sur deux échecs en 1974 et 1978, reste très évasif sur son éventuelle participation à la prochaine élection, tandis que Rocard, qui veut persuader qu'il est le seul à pouvoir mener les socialistes à la victoire, se montre bien plus déterminé[41].

L'objectif implicite de Michel Rocard est de se faire passer pour le champion de la modernité, et de faire passer François Mitterrand pour l'emblème d'un certain « archaïsme politique », d'autant plus qu'ils ont quatorze ans d'écart[42]. Il explique que François Mitterrand représente le courant socialiste qui compte sur l'État pour transformer la société, alors que lui se revendique du courant socialiste davantage méfiant vis-à-vis de la bureaucratie, partisan de la décentralisation et d'une limitation du rôle de l'État. Il ne cesse de parler de la nécessité de « parler plus vrai ». Un antagonisme violent a commencé à se développer entre les deux concurrents, en se nourrissant des rancunes personnelles et des incompatibilités de caractère[43].

Le 19 octobre 1980, Michel Rocard prononce une allocution à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Maladroite et compliquée, prétendant se situer au-delà de la mêlée tout en cherchant la légitimation du Parti socialiste, sans pour autant s’opposer frontalement au premier secrétaire, sa déclaration rencontre peu d’échos favorables. Le 8 novembre, François Mitterrand annonce qu'il « soumet sa candidature aux votes des membres du parti ». Après une longue hésitation, il coupe ainsi l'herbe sous le pied de Michel Rocard, qui n'a pas d'autre choix que de retirer sa candidature[44].

Communistes contre socialistes

Rupture de l'Union de la gauche oblige, les communistes présentent leur propre candidat à l'élection présidentielle, ce qu'ils n'avaient plus fait depuis la campagne de Jacques Duclos, qui était arrivé en tête de la gauche en 1969, avec 21,27 % des voix. Désigné pour la forme par une conférence nationale du PCF le 12 octobre 1980, Georges Marchais est le premier candidat important à se présenter officiellement à la présidentielle[39].

Le candidat communiste est si virulent vis-à-vis de son ex-partenaire de l'Union de la gauche, François Mitterrand, qu'il affirme qu'il ne se désisterait pas automatiquement en sa faveur au deuxième tour, continuant à considérer la « discipline républicaine » comme une formule « périmée ». Le 13 septembre 1980, à la Fête de l'Humanité, il a déclaré que si Mitterrand élu à la tête de l'État, il ferait la même politique de droite que Valéry Giscard d'Estaing[45]. Il continue par la suite à dénoncer les « convergences » entre le PS et l'Élysée. En janvier 1980, Georges Marchais va encore plus loin en prétendant révéler qu'une « vaste opération politique » est en cours ; selon lui, Michel Debré et Jacques Chirac prendraient contact avec François Mitterrand pour constituer « une sorte de trait d'union entre le Parti socialiste et la majorité actuelle », ce qu'il appelle « le consensus à trois ». Il accuse ainsi les socialistes d'être opposés à une politique de relance par la consommation, d'être complice d'un plan européen de démantèlement de l'industrie, et de vouloir exercer une répression contre les travailleurs[46].

Pour ne pas être accusé, par ses attaques incessantes contre le candidat socialiste, de faire le jeu du président sortant, tout en laissant entendre qu'il est le seul véritable opposant, il s'auto-proclame « candidat anti-Giscard », slogan qui figurera sur ses affiches de campagne. Quelques mois avant le scrutin, il vise plus violemment et plus directement ce dernier, assumant une rhétorique populiste. Ainsi, lors d'une conférence de presse le 20 janvier 1981, il fustige le « président de l'injustice » par ces mots : « Assez de la République des châteaux et des cadeaux, de l’État des cousins et des copains, du clan des chers parents et des princes ! », et il dénonce « ce monde de l’argent auquel nulle particule d’emprunt ne donnera jamais la noblesse de l’esprit ou de cœur »[45].

Ce changement de ton est interprété par les commentateurs comme une réponse à l'annulation par le tribunal administratif de la révision des listes électorales dans vingt communes communistes où avait été entrepris une campagne de démarchage pour inciter les habitants à s'inscrire. Il fait suite, aussi, à une contre-offensive des socialistes. Dans les jours précédents, François Mitterrand avait dit de Georges Marchais et Valéry Giscard d'Estaing qu'ils étaient « copains comme cochons », et Claude Estier avait décrit le PCF comme étant le « seul allié » du Président[47].

Les candidatures gaullistes

L'ancien Premier ministre Michel Debré lance sa candidature le 30 juin 1980, mais celle-ci ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Il prétend se situer dans la logique gaulliste du candidat qui s'adresse directement aux Français sans passer par l'investiture d'un parti. En janvier 1981, il essaie encore de s'imposer comme l'unique candidat gaulliste, appuyé par 21 députés et 4 sénateurs du RPR. Soutenu par les « barons » Jacques Chaban-Delmas, Maurice Druon, Jean Foyer, Olivier Guichard et Yves Guéna, il affirme que la France a besoin d'un « gouvernement de salut public dépassant combinaisons partisanes », suggérant qu'il pourrait s'étendre de certains giscardiens à certains socialistes comme Michel Rocard et Jean-Pierre Chevènement. Quoi qu'il en soit, sa candidature, qui gêne celle de Jacques Chirac, n'est pas pour déplaire à Valéry Giscard d'Estaing[48].

Marie-France Garaud, ancienne conseillère de Georges Pompidou puis de Jacques Chirac, présente également sa candidature en indépendante le 3 février 1981. Faisant preuve d'une assurance et d'une éloquence remarquée, elle dénonce le « danger soviétique », et affirme à propos de Valéry Giscard d'Estaing qu'il a « trompé ses électeurs » et qu'il « se croit plus intelligent que la France »[48].

Mais c'est la candidature du président du RPR Jacques Chirac qui est la plus attendue. Depuis sa démission du gouvernement en 1976, il n'a cessé de manifester son hostilité à Valéry Giscard d'Estaing, d'une façon particulièrement flagrante lors de sa conquête de la mairie de Paris en 1977, et avec l'« appel de Cochin » lors de l'élection européenne de 1979. Son entrée dans la compétition présidentielle semble donc tout à fait logique, mais il ne parvient pas à faire renoncer Michel Debré[49].

Les petits candidats

La loi électorale du 18 juin 1976 a modifié les conditions d'enregistrement des candidatures à l'élection présidentielle. Il faut désormais 500 parrainages d'élus (maires, députés, conseillers généraux) pour pouvoir se présenter[50]. Ainsi, dix candidats sont finalement en lice, alors que 74 personnes ont manifesté leur volonté d'être candidat[51]. Jean-Marie Le Pen, qui avait concouru pour le Front national en 1974, est de ceux qui ne peuvent entrer dans la compétition électorale faute d'un nombre suffisant de signatures d'élus. La Ligue communiste révolutionnaire, qui a été représentée en 1969 et 1974 par Alain Krivine, n'arrive pas non plus à franchir cette étape[52].

D'autres petits candidats parviennent à se présenter, parfois aidés par les grands partis, qui leur procurent des parrainages pour des raisons tactiques, afin d'amoindrir le score de leurs adversaires. À l'extrême gauche, Arlette Laguiller, employée de banque, se présente pour la deuxième fois au nom de Lutte ouvrière, qui s'est fait remarquer dans les régions les plus durement touchées par la crise en participant à plusieurs conflits sociaux. Huguette Bouchardeau, universitaire agrégée de philosophie, représente le Parti socialiste unifié (PSU), soutenu par quelques groupes trostkistes[53].

Michel Crépeau, maire de La Rochelle, est le candidat du MRG (radicaux de gauche), allié du Parti socialiste. D'ailleurs, tout le long de la campagne, il ne fait pas mystère des ses intentions d'appeler à voter pour François Mitterrand au second tour. Lors du congrès extraordinaire du MRG le 28 mars 1981, Michel Crépeau prétend défendre la « gauche réaliste ». Sa candidature n'a cependant pas fait l'unanimité au sein de sa propre formation. Soutenu par les députés Jean-Michel Baylet et Maurice Faure, il a dû affronter l'opposition du sénateur René Billères et du maire de Lourdes François Abadie, lesquels contestent l'utilité d'une candidature, qui selon eux atteindra à peine 1 %, et appellent à soutenir Mitterrand dès le premier tour[54].

Enfin, Brice Lalonde, journaliste et responsable de l'association Les Amis de la Terre, a été désigné comme candidat des écologistes le 15 juin 1980, à la suite d'une élection primaire au sein du mouvement, essentiellement constitué de réseaux associatifs[53]. Sa candidature est contestée par d'autres composantes du mouvement écologiste, notamment SOS-Environnement, dont le principal animateur, Jean-Claude Delarue, estime que Brice Lalonde n'est pas assez représentatif. Le commandant Jacques-Yves Cousteau sera un temps envisagé comme candidat de substitution, avec le soutien de René Dumont, candidat écologiste de 1974, mais l'intéressé annonce le 19 février 1981 qu'il ne compte pas être candidat. Brice Lalonde a également des difficultés à recueillir les 500 signatures d'élus, mais en mars, l'UDF, estimant que ce candidat peut gêner François Mitterrand, lui fait parvenir les parrainages manquant. Il peut ainsi faire entrer dans la campagne des thèmes tels que l'énergie nucléaire et la pollution (l'Amoco Cadiz s'est échoué sur les côtes bretonnes trois ans plus tôt)[55].

Le bilan du Président

Valéry Giscard d'Estaing retarde le plus possible sa déclaration de candidature, pour conserver la dignité que lui confère son statut de président, mais personne n'est dupe de sa volonté de briguer un second mandat. Son bilan fait l'objet de deux critiques répétitives de la part de ses adversaires. D'abord, sa gestion de la crise économique est jugée mauvaise. Les chiffres récents de l'Insee ne plaident pas en sa faveur. La production industrielle a chuté de 4,5 % en un an, la consommation des ménages baisse, le déficit commercial a été multiplié par quatre depuis 1979. Ensuite, sa politique étrangère confuse. La gauche socialiste aussi bien que la droite gaulliste lui reprochent sa bienveillance vis-à-vis de l'Union soviétique[56].

Le 10 mai 1980, soit un an avant l'élection, dans une interview accordée à l'hebdomadaire L'Express, Valéry Giscard d'Estaing avait déjà estimé avoir fait les trois-quarts de ce qu'il avait l'intention de réaliser au cours de son mandat[57]. Le 31 décembre 1980, le Président sortant adresse, comme de coutume, ses vœux à la nation. Selon lui, la France est sur la voie du progrès, notamment en matière d'indépendance énergétique, soulignant le rôle croissant du nucléaire. Le 27 janvier, sur Antenne 2, tout en devant se justifier par rapport à l'affaire des diamants de Bokassa, il défend sa politique étrangère, affirmant son objectif de maintenir la paix, excluant le « retour du colonialisme » et le « retour de la France dans l'OTAN »[56].

La campagne des principaux candidats

L'élection présidentielle voit s'affronter dix candidatures officiellement retenues par le Conseil constitutionnel le 9 avril 1981 : cinq de gauche (Mitterrand, Marchais, Crépeau, Bouchardeau, Laguiller), quatre de droite (Giscard d'Estaing, Chirac, Debré, Garaud), et une écologiste (Lalonde). Mais quatre d'entre eux seulement sont réellement en mesure de réaliser des score importants : le communiste Marchais, le socialiste Mitterrand, le libéral centriste Giscard d'Estaing et le gaulliste néolibéral Chirac. La campagne de cette élection atteint une virulence verbale rarement atteinte jusqu'alors. Les différents candidats s'en prennent au président sortant, sans s'épargner pour autant entre eux. Le thème le plus abordé durant cette campagne est tout naturellement, en ces temps de crise, l'emploi, le nombre de chômeurs ayant augmenté de plus d'un million depuis que Valéry Giscard d'Estaing est entré à l'Élysée. Entre les candidats, c'est à qui fera la meilleure promesse, qu'ils n'hésitent pas à chiffrer. La question des reports au second tour, compte tenu des divergences dans la majorité et au sein de la gauche, est également un sujet important, ainsi que l'éventuelle présence de ministres communistes en cas de victoire de François Mitterrand, à qui les candidats de droite demandent des comptes à ce propos[58].

La campagne de Marchais

Au nom de la défense de l'intérêt des ouvriers et des habitants des quartiers populaires, le Parti communiste mène une campagne sur l'immigration qui suscite de vives polémiques. Elle commence le 5 novembre 1980, lorsque le bureau politique du PCF réclame l'arrêt de l'immigration. Le 24 décembre, une troupe dirigée par le maire communiste de Vitry-sur-Seine dévaste un foyer pour immigrés dans lequel devaient être logés des travailleurs maliens. Georges Marchais approuve cette action, et participe à une manifestation de soutien au maire de Vitry le 10 janvier 1981. Les communistes veulent faire valoir que les foyers d'immigrés sont pour la plupart situés dans des communes de gauche, et que leur répartition n'est donc pas équitable. Des initiatives de la même teneur se multiplient dans les rangs du PCF. La fédération d'Ille-et-Vilaine proteste, au nom de la laïcité, contre la construction d'un centre islamique à Rennes. Le quotidien Libération révèle que les municipalités communistes de Nanterre et Saint-Denis, tout comme celle d'Amiens, cherchent à limiter la proportion d'immigrés dans les HLM. Le maire communiste d'Ivry-sur-Seine décide d'en faire autant avec les colonies de vacances. La plupart des organisations de la gauche non-communiste s'indignent de ces positions qu'ils comparent à celles de l'extrême-droite, et des intellectuels, tels qu'Alain Badiou accusent le PCF de racisme[59].

La campagne anti-drogue du maire communiste de Montigny-lès-Cormeilles, Robert Hue, suscite une nouvelle polémique à partir du 7 février 1981, en stigmatisant encore une fois des immigrés. Une manifestation a en effet été organisée devant le domicile d'une famille marocaine accusée de vendre de la drogue à des enfants. Dans cette affaire, le PCF fait l'unanimité parmi les autres candidats, de droite comme de gauche, contre lui. Georges Marchais, en conférence de presse, soutient le maire de Montigny, en réfutant les accusation de délation et en estimant qu'il vient en aide à la jeunesse[60].

Malgré les relations houleuses entre le PS et le PCF, les communistes, de plus en plus isolés, n'en continuent pas moins à réclamer vigoureusement des ministères en cas de victoire de François Mitterrand. Georges Marchais affirme ainsi, le 3 février 1981, que c'est une condition indispensable pour mettre en place une « véritable politique nouvelle », car seuls les communistes seraient réellement pour le changement. À cette question plusieurs fois renouvelées, François Mitterrand se contente de réponses évasives quand il ne renvoie pas la balle aux communistes en déclarant que cela dépendra de leur comportement[61].

Pour autant, les attaques contre le PS continuent. Les dirigeants du parti persistent à affirmer que les socialistes ménagent une alliance avec la droite. Début mars, le comité central adopte une résolution affirmant que les positions de François Mitterrand « convergent avec la politique de la droite », et que son véritable objectif est « celui-là même que le patronat et le pouvoir du capital poursuivent depuis des dizaines d'années : affaiblir, voire démanteler le PCF ». Charles Fiterman, bras droit de Georges Marchais, accuse les socialistes d'ingérence dans les affaires internes du PCF et parle de « tentative de déstabilisation », après une interview de Lionel Jospin évoquant l'opposition bien réelle de militants communistes, tels Jean Elleinstein, contre la ligne antiunitaire de leurs dirigeants. Préférant ne pas se mêler directement à la polémique, François Mitterrand charge ses lieutenants de répondre. Jean-Pierre Chevènement déclare, le 6 mars : « Il faut que la crise interne au PC soit bien grave pour que de telles accusations soient proférées [...] Le Parti socialiste n'a pas la volonté de rayer le PC de la carte politique française, il veut seulement faire payer à sa direction la note de ses choix antiunitaires. »[62]

Le PCF et les médias audiovisuels entretiennent des relations quelque peu hostiles durant la campagne. Les communistes accusent la radio et la télévision de partialité et de ne pas suffisamment leur donner la parole. Ainsi, le 16 février, une émission sur la jeunesse présentée par Jean-Pierre Elkabbach retransmises simultanément sur Europe 1 et Antenne 2 est interrompue par l'intervention de militants de la CGT et des Jeunesses communistes[63].

Comme le PS, le Parti communiste a quantifié le nombre de ses promesses ; il y en a 131. Sur l'emploi, Georges Marchais est le candidat le plus ambitieux. Affirmant : « Le chômage ? On peut l’éliminer complètement », il promet la création de 1 500 000 emplois, dont 200 000 dans les services publics et 1 000 000 grâce à la réduction du temps de travail[64]. « Battre Giscard » s'avère finalement être le slogan qui a plus de succès en meeting, et Marchais ne cesse de le marteler. Cependant, l'éventuelle participation à un éventuel gouvernement socialiste reste une antienne jusqu'à la veille du scrutin. Le 4 avril, Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, en trace les grandes lignes : semaine de 35 heures, cinquième semaine de congés payés, abaissement de l'âge de la retraite. Le surlendemain, Georges Marchais annonce une réforme fiscale avec un impôt sur la fortune, un prélèvement sur les hauts salaires et la suppression du versement des dividendes. Il compte faire le plein de voix au premier tour pour dicter à François Mitterrand les conditions de l'Union de la gauche. Les attaques contre le leader socialiste se poursuivent jusqu'à la fin de la campagne, et le candidat communiste ne dit rien sur un éventuel désistement au second tour[65].

La campagne de Mitterrand

François Mitterrand est officiellement désigné comme candidat du Parti socialiste le 24 janvier 1981 lors du congrès de Créteil, après un vote lors duquel 83,64 % des adhérents s'expriment en sa faveur. Sa fonction de premier secrétaire du parti, laissée vacante, est dès lors occupée par Lionel Jospin. À cette occasion, le PS fait la démonstration de son unité, tous les courants, y compris ceux de ses anciens adversaires comme Michel Rocard, se rangent derrière Mitterrand[44].

Au cours du même congrès, Le PS adopte un manifeste dessinant un programme de gouvernement en 110 propositions. D'après Michel Charasse, dans un livre qu'il a publié en 1996, c'est lui que Mitterrand aurait chargé, peu de temps avant le Congrès, de rédiger un programme clair en plusieurs points, comme celui que les communistes venaient d'élaborer pour la candidature de Georges Marchais. Toutefois, ce programme ne sera vraiment mis en avant qu'après l'élection, et est éclipsé, durant la campagne par le simple slogan « Changer la vie »[66].

François Mitterrand a souhaité faire une campagne « courte et ramassée », ne dépassant pas 100 jours. Sa stratégie est de jouer de son absence et sur une entrée en campagne tardive pour ne pas paraître impliqué dans des luttes partisanes. Jusqu'à la mi-février, plusieurs voyages à l'étranger ont été programmé, notamment aux États-Unis et en Chine pour promouvoir sa stature internationale[67]. Au cours de la campagne, il reçoit le soutien d'hommes d'États socialistes, comme l'ex-chancelier allemand Willy Brandt, le chancelier autrichien Bruno Kreisky ou le président de la République italien Sandro Pertini.

François Mitterrand en meeting en avril 1981.

François Mitterrand en meeting en avril 1981.

Sa campagne démarre officiellement le 7 mars 1981 à Beauvais. Le directeur de campagne de François Mitterrand est le député Paul Quilès. Les autres membres importants de son dispositif sont Jacques Attali, Jean Glavany, Pierre Bérégovoy et Pierre Joxe. Par rapport à la campagne du candidat socialiste en 1974, celle de 1981 est beaucoup plus minutieusement préparée. François Mitterrand intervient dans 28 meetings régionaux, qui s'achèvent invariablement par la montée, sur l'estrade des élus et responsables du parti, une rose à la main, et au son de L'Internationale. Ces réunions, parfois qualifiées de « show à l'américaine », rassemblent en moyenne 6 000 personnes[68]. L'attention portée aux techniques de communication prend une ampleur inédite pour un candidat de gauche. Malgré les réticences de son entourage, François Mitterrand décide de donner un rôle prépondérant dans ce domaine au publicitaire Jacques Séguéla. L'équipe de ce dernier produit le slogan « La force tranquille », imprimé sur les affiches du candidat sur fond paysage typique de la campagne française comprenant la petite église de Sermages dans le Morvan. Plus de 2 000 manifestations publiques sont organisées localement, avec le concours des militants et sous la direction du premier secrétaire Lionel Jospin, pour soutenir le candidat socialiste. Cette campagne a eu un coût total de 19 millions de francs, soit 3,5 fois moins que celle de Valéry Giscard d'Estaing, selon Jean Glavany, qui admet que, pour autant, les sources de financement, à l'instar de celles des partis de droite, n'étaient pas tout à fait transparentes[69].

Lors d'une interview sur Antenne 2 le 16 mars, François Mitterrand affirme en ces termes son intention d'abolir la peine de mort : « Je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages, qui disent le contraire, une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français et je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation, je ne suis pas favorable à la peine de mort. » Le débat étant ainsi lancé, huit jours plus tard, Jacques Chirac se prononce à son tour contre la peine de mort[70]. En ce qui concerne les autres questions de société, François Mitterrand, tout en prétendant instaurer d'une façon générale plus de démocratie et plus de liberté, reste sur des positions modérées, et se garde bien de reprendre à son compte les propositions audacieuses héritées de Mai 68[71].

François Mitterrand se situe directement dans le combat du second tour, et dresse un bilan très critique de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, citation de chiffres à l'appui : « Quand j'entends dire que le désordre, ce sont les socialistes... Qu'appelle-t-on désordre, sinon 1 700 000 chômeurs, 100 000 entreprises industrielles et commerciales détruites, 100 000 exploitations agricoles disparues ? »[72]. Sur l'emploi, le candidat socialiste s'engage : « C'est la première de nos obligations, j'y consacrerai toute ma volonté. » Il avance le chiffre de 210 000 emplois créés par an, dont 150 000 dans les services publics[64]. Les propositions de François Mitterrand pour venir à bout de la crise économique ne s'éloignent guère des recettes classiques de la gauche de l'époque : relance par la consommation, réduction du temps de travail, grands travaux, nationalisations, emprunt national pour investir dans l'industrie, etc.[73]. Il propose également un ensemble de réformes fiscales pour améliorer la justice sociale, notamment un impôt sur les grandes fortunes , des modifications des barèmes en fonction des revenus ou la suppression de la TVA pour les produits de première nécessité[74].

Vers la fin de la campagne du premier tour, le ton de François Mitterrand est de plus en plus incisif vis-à-vis du président sortant. Le 6 avril, il déclare à propos de Valéry Giscard d'Estaing : « il a eu de bonnes idées, mais il y a si peu cru qu'il ne les a jamais suivies ». Le lendemain, il parle d'un président « en fin de course », et résume son bilan en « quatre D » : déclin, décadence, destruction, désarroi. Par ailleurs, refusant de répondre en personne aux attaques de Georges Marchais et des communistes, il pose en grand rassembleur de la gauche, et en soulignant qu'il est le seul à pouvoir la porter au pouvoir, appelle implicitement au vote utile. Juste avant le scrutin, il se dit persuadé qu'après avoir rassemblé les socialistes, il rassemblera la gauche, puis les Français[75].

La campagne de Chirac

Après avoir été son Premier ministre, Jacques Chirac se présente comme un opposant très critique envers le président sortant.

Après avoir été son Premier ministre, Jacques Chirac se présente comme un opposant très critique envers le président sortant.

Jacques Chirac annonce sa candidature le 3 février 1981, et sa campagne démarre officiellement le 7 février, à l'occasion du congrès extraordinaire du RPR, où il recueille 95 % des votes. D'entrée il annonce que son combat est celui de l'arrêt du « processus de dégradation » de la France et se présente comme un opposant au président sortant depuis sa démission en 1976. Il critique l'attitude du chef de l'État vis-à-vis des Soviétiques et son attitude ambiguë par rapport à l'invasion de l'Afghanistan. Pour lui, durant le septennat du président sortant, s'est développé un « collectivisme rampant », et il dénonce « l'emprise de l'État et de l'administration sur la vie des individus, comme sur l'activité des entreprises ». C'est un programme économique très libéral que propose donc le candidat du RPR[76].

Affirmant son assurance d'être présent au second tour, Jacques Chirac n'oublie pas d'attaquer les « socialo-communistes ». Cependant, il déclare ne pas vouloir se prononcer pour le second tour au cas où il ne se qualifierait pas, marquant ainsi encore plus nettement sa distance avec Valéry Giscard d'Estaing. Il déclare par exemple le 10 février que le bilan du président sortant « ne conduit pas spontanément et de gaité de cœur la majorité d’entre nous à souhaiter lui donner un nouveau bail de sept ans »[77]. Bien que l'ensemble de son parti se range derrière lui, Jacques Chirac doit faire face à des oppositions internes. Outre Michel Debré, toujours candidat, qui affirme que Chirac n'est pas gaulliste et que son programme n'est qu'une « addition de propositions catégorielles », les ministres RPR du gouvernement (dont Alain Peyrefitte et Robert Galley) font part de leur intention de voter pour le président sortant dès le premier tour, et sont par conséquent exclus du parti[78].

De tous les candidats, Jacques Chirac, alors âgé de 48 ans, est celui qui impressionne le plus par sa capacité physique à enchainer les déplacements, dans toutes les régions de France y compris dans les Antilles. Les intentions de vote s'en ressentent ; il distance très rapidement son rival gaulliste Michel Debré, dont la campagne est plutôt terne. Le programme électoral et la façon de faire campagne de Jacques Chirac le font comparer à Ronald Reagan, qui a brillamment remporté les élections présidentielles américaines quelques mois plus tôt. Le matériel publicitaire, les tracts, les affiches, les badges, les autocollants, sont très similaires, et même le slogan, « Chirac maintenant », décalqué de celui de Reagan (« Reagan now »). Il propose un débat public face à Valéry Giscard d'Estaing, mais ce dernier refuse. Le 11 avril, il rassemble 45 000 personnes lors d'un meeting au Parc des Princes[79]. Ce n'est que rétrospectivement que la question du financement de cette campagne a suscité un début de polémique, au moment du décès du président du Gabon Omar Bongo, qui réanime une rancune inextinguible au sein de la droite, Valéry Giscard d'Estaing affirmant avoir découvert lors de la campagne de l'élection présidentielle de 1981 que le chef d'État africain alimentait la trésorerie du candidat Jacques Chirac[80].

Issu du gaullisme pompidolien, c'est-à-dire de l'aile droite de ce mouvement, qui s'est progressivement éloignée du gaullisme traditionnel planificateur et indépendantiste, Jacques Chirac s'aligne sur les principes économiques portés au pouvoir ailleurs par Reagan et Thatcher, et met en exergue un atlantisme dirigé contre l'URSS et ses alliés réels ou supposés. Ancien ministre de l'Agriculture, il soigne son électorat rural en s'érigeant en défenseurs de ses intérêts face à la Commission européenne. Favorable à une liberté d'entreprendre plus approfondie, il remporte également un certain succès parmi les chefs d'entreprises. Sur les problèmes de la crise et du chômage, il déclare : « Je m’engage à relancer la croissance pour créer des emplois nouveaux ». Jusqu'à la fin de la campagne du premier tour, il veut convaincre les Français qu'il est un homme neuf comparé à Mitterrand et Giscard, et qu'il est le seul à pouvoir proposer le changement en dehors du choix « risqué » de la gauche[81].

La campagne de Giscard d'Estaing

Dernier des quatre « grands » candidats à entrer en piste, Valéry Giscard d'Estaing annonce officiellement sa candidature le 2 mars 1981, dans un discours radiotélévisé prononcé en début de soirée à l'Élysée, où il apparait déjà dans l'optique d'une campagne de second tour face à François Mitterrand, négligeant ainsi Jacques Chirac. Son équipe de campagne est aussitôt constitué des secrétaires d'État Monique Pelletier, Jean-François Deniau et Jean-Philippe Lecat, qui démissionnent de leurs fonctions ministérielles[82].

Le président sortant admet lors d'une interview son échec concernant la montée du chômage, en particulier chez les jeunes à qui il promet un plan pour le plein-emploi. Mais il contrebalance ce constat par ce qu'il présente comme ses succès : l'amélioration de la situation des personnes âgées, le développement du programme nucléaire, la stabilité se traduisant notamment par un nombre de grèves plus limité durant son mandat malgré la crise, et la défense de la paix. Des questions sur l'affaire des diamants ne tardent pas à lui être posées. Le 10 mars, il répond aux accusations en déclarant que le montant des pierres précieuses reçues entre 1973 et 1975, estimé à 114 997 francs a été intégralement remis à des organisations caritatives comme la Croix-Rouge centrafricaine. Néanmoins, les critiques sur l'affaire, comme, plus globalement, sur son bilan, le poursuivent jusqu'à la fin de la campagne[83].

Le 13 mars, Valéry Giscard d'Estaing reçoit indirectement le soutien de la Pravda. L'auteur d'un article sur la présidentielle française paru dans le quotidien officiel de l'Union soviétique dresse un bilan favorable du septennat du président sortant, tout en critiquant sévèrement François Mitterrand et Jacques Chirac. Cette position suscite une vive polémique dans la classe politique française. Le RPR voit dans cet épisode la confirmation que l'URSS préfèrerait un président français faible comme l'aurait été Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand qualifie l'article de « salaire de Varsovie », en faisant référence à l'entretien avec Leonid Brejnev dans la capitale polonaise le 19 mai 1980, qui pour de nombreux commentateurs valait caution du chef d'État français pour l'agression soviétique en Afghanistan. Le candidat socialiste suggère par là que l'article de la Pravda, qui pourrait valoir à Giscard d'Estaing la bienveillance d'électeurs communistes, est la récompense du Kremlin pour l'attitude conciliante de la diplomatie française. Et il enfonce le clou en affublant son adversaire d'un sobriquet : « le petit télégraphiste de Moscou ». À propos de ce voyage en Pologne, le Président déclare : « Ce que certains me reprochent, ce sont mes efforts pour la paix et la sécurité »[84]. Le 16 mars, à la télévision, il soutient que lors du sommet international de Venise du 23 juin 1980, Brejnev lui a assuré qu'il retirerait bientôt ses troupes d'Afghanistan. Cette affirmation, fausse et invérifiable, lui fait prêter le flanc aux moqueries de ses adversaires[85].

Début avril, Valéry Giscard d'Estaing publie un livre, État de la France, dans lequel son bilan est présenté sous un jour favorable. Jouant sur l'image de simplicité et de proximité malgré sa fonction, il se qualifie de « citoyen-candidat ». Accompagné de son épouse, Anne-Aymone Giscard d'Estaing, discrète mais bien visible, il participe à plusieurs meetings soigneusement formatés, où son intervention est précédée d'un spectacle audiovisuel. Il fait référence aux valeurs gaulliennes et présente dix propositions thématiques phares qui deviennent la trame de ses discours : préserver les libertés ; garantir la sécurité intérieure et extérieure ; défendre la paix et la place de la France dans le monde ; assurer l'emploi ; améliorer la formation et accroître la recherche scientifique ; développer une industrie compétitive ; développer l'agriculture ; réduire les inégalités excessives ; continuer à rénover la vie républicaine ; simplifier et alléger la vie quotidienne des Français. Plus précisément, il soutient la nécessité d'une réforme fiscale (concernant le barème d'impôts, la taxe professionnelle), influencé en cela par la campagne de Jacques Chirac. Constatant qu'il a en face de lui « neuf candidats anti-Giscard », il fustige « les professionnels du scepticisme ». Bien qu'il ait souhaité se présenter en tant que candidat ayant un projet, il doit se résoudre face aux attaques venant de toutes parts, à défendre son action de président ayant un bilan. Il fait le lien entre les deux en proposant d'exercer un second septennat dans la continuité du premier[86]. Néanmoins, tout au long de la campagne, Valéry Giscard d'Estaing évite de s'afficher avec Raymond Barre, ou de le mettre en avant, la politique économique du Premier ministre était globalement impopulaire. Il promet de créer un nombre d'emplois (1 000 000) qui correspond à peu près au nombre de nouveaux chômeurs durant son mandat[58].

Le premier tour

Les sondages

Tout le long de l'année 1980, Valéry Giscard d'Estaing est suffisamment haut dans les sondages pour que sa victoire semble quasiment acquise. Durant l'été, il est crédité par l'IFOP d'environ 36 % des voix au premier tour, tandis que François Mitterrand stagne vers 18 %. À partir de décembre 1980, la tendance s'inverse. Le président sortant baisse régulièrement (34 % en décembre, 26,5 % en avril). Son adversaire socialiste remonte à partir du moment où il dévoile sa candidature (24,5 % en mars), mais stagne sur ce nouveau pallier (23,5 % en avril). La plus forte progression est celle de Jacques Chirac : jusqu'à l'annonce de sa candidature en février, il est au coude-à-coude avec son rival gaulliste Michel Debré (7,5 à 8 % chacun), mais ensuite, il s'envole (13 % en mars, 17 % en avril), tandis que l'ancien Premier ministre s'effondre (2 % en avril). Quant à Georges Marchais, oscillant entre 14 et 17 %, il est en troisième position, mais est rejoint en fin de campagne par Chirac. Les derniers sondages, à quinze jours du scrutin, donnent donc Giscard d'Estaing en tête aux alentours de 26,5 % (en baisse), Mitterrand à 23,5 % (en légère baisse), Marchais à 17 % (en légère hausse) et Chirac à 17 % (en hausse). Pour le second tour, seuls Valéry Giscard d'Estaing pour la droite et François Mitterrand pour la gauche semblent en mesure de l'emporter. Le président sortant est le vainqueur virtuel jusqu'à fin mars, tout en battant paradoxalement des records d'impopularité (51 % de mécontents en janvier-février selon l'IFOP)[87].

Les résultats et les surprises du premier tour

Le 26 avril, 29 516 082 Français se rendent aux urnes. Le taux d'abstention atteint 18,91 %, grosso modo dans la moyenne de l'ensemble des élections présidentielles et législatives précédentes sous la Ve République, mais il est tout de même nettement supérieur à celui du premier tour de 1974 (15,08 %), mais se situe. Cette augmentation de l'abstention, qui va de pair avec un plus grand nombre de bulletin blancs ou nuls, est mise sur le compte de l'abaissement de l'âge du droit de vote (les jeunes étant censées être moins intéressés par la politique), de la relative insipidité de la campagne, ou encore de l'attente du second tour qui cristallise l'enjeu essentiel[88].

Les deux qualifiés pour le second tour sont Valéry Giscard d'Estaing, en première position avec 28,31 %, et François Mitterrand, deuxième avec 25,84 %. Le président sortant a perdu 4 points par rapport à 1974, certainement rognés par Jacques Chirac. Son avance est faible et il apparait fragilisé. Le score de Mitterrand n'est pas comparable à celui qu'il a réalisé 7 ans plus tôt, en l'absence d'une Union de la gauche, mais il est cependant meilleur que ce que laissaient présager les derniers sondages[89].

La plupart des commentateurs constatent de concert que le fait le plus marquants de ce premier tour est le score médiocre du candidat du Parti communiste. Arrivant en quatrième position, Georges Marchais ne recueille que 15,34 % des suffrages. Accusant un net recul de près de 5 %, près d'un million et demi de voix en moins par rapport aux dernières législatives, c'est la première fois depuis 1945 que le vote communiste descend en dessous de la barre symbolique des 20 %. Visiblement, de nombreux électeurs anciennement communistes ont été rebuté par une campagne excessive et les positions anti-unitaires, pro-soviétiques ou anti-immigrés d'un PCF qui n'a pas su s'adapter aux évolutions de la société moderne. Il semblerait donc que, par ricochet, le candidat socialiste a bénéficié du vote utile. Le parti se réfugie derrière la thèse d'un « accident électoral »[89].

Le troisième homme, Jacques Chirac, a échoué à réussir son pronostic, à savoir qu'il serait présent second tour. Néanmoins, son score (18,00 %), supérieur aux dernières estimations, est plus qu'honorable, et marque une progression électorale du RPR, d'autant plus qu'en cumulant les voix de Marie-France Garaud (1,33 %) et Michel Debré (1,66 %) la droite gaulliste atteint 20,99 %. Le report de ses voix sera indispensable à un candidat-président qu'il n'a cessé de critiquer[90].

Les six petits candidats se partagent 12,48 %. Brice Lalonde, avec 3,88 % offre une belle progression au mouvement écologiste. Il est suivi par Arlette Laguiller (2,30 %), qui reste dans son étiage de 1974. Le radical Michel Crépeau (2,21 %) ne pouvait guère espérer faire mieux. Après Debré et Garaud, Huguette Bouchardeau (1,10 %) arrive en dernière position. Les candidats de gauche totalisent 46,81 % ; ceux de droite 49,31. La balance pourrait donc sembler pencher pour cette dernière, mais les 3,88 % d'écologistes sont réputés s'orienter plutôt vers Mitterrand, et la faiblesse des communistes amoindri la crainte d'une gauche au pouvoir. Quoiqu'il en soit, la question des ralliements du second tour est déterminante[91].

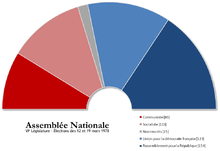

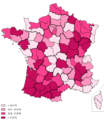

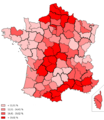

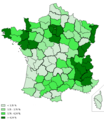

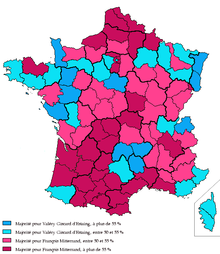

- Résultats par département de la France métropolitaine des cinq premiers candidats

-

Valéry Giscard d'Estaing (UDF) : 8 222 432 voix (28,32 %)

-

François Mitterrand (PS) : 7 505 960 voix (25,85 %)

-

Jacques Chirac (RPR) : 5 225 848 voix (18,00 %)

-

Georges Marchais (PCF) : 4 456 922 voix (15,35 %)

-

Brice Lalonde (écologiste) : 1 126 254 voix (3,88 %)

Le second tour

Reports et ralliements