- Langue française

-

<span id="selection_index3" class="selection_index"></span><span class="w">Français</span> - <span class="w">Wikipédia</span> Français

Cet article concerne la langue française. Pour les autres significations du mot « français », voir Français (homonymie).

Cet article concerne la langue française. Pour les autres significations du mot « français », voir Français (homonymie).Français Parlée en  France, Canada (majoritairement au Québec et en Acadie), Belgique (en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale et dans certaines villes de Flandre,), Suisse (Romandie), Italie (dans la région autonome Vallée d'Aoste), une trentaine de pays d'Afrique francophone, Haïti, etc., soit au total 51 pays dans le monde

France, Canada (majoritairement au Québec et en Acadie), Belgique (en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale et dans certaines villes de Flandre,), Suisse (Romandie), Italie (dans la région autonome Vallée d'Aoste), une trentaine de pays d'Afrique francophone, Haïti, etc., soit au total 51 pays dans le mondeRégion Dans le monde entier : Europe (France, Belgique, Suisse, Jersey, Guernesey, Italie (en Vallée d'Aoste), Vatican, Luxembourg, Andorre) ; Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, République démocratique du Congo, République du Congo, Sénégal, Togo, Burundi, Cameroun, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Madagascar, Centrafrique, Rwanda, Seychelles, Tchad, Algérie, Maroc, Île Maurice, Mauritanie, Tunisie) ; Amérique (Canada, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, États-Unis (Louisiane, Maine)) ; Asie (Liban, Israël et petites minorités au Cambodge, au Vietnam et en Inde (Pondichéry)) ; Océanie (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Vanuatu). Nombre de locuteurs 183 millions (soit 80 millions comme langue maternelle[1] Classement 11-16 (langue maternelle) Typologie SVO

Flexionnelle - SyllabiqueClassification par famille (Dérivée de la classification SIL) Statut officiel et codes de langue Langue officielle de 29 pays

et de nombreuses organisations internationalesRégi par Académie française,

Délégation générale à la langue française et aux langues de France,

Service de la langue française (Belgique),

Office québécois de la langue française,

les Conseils supérieurs de la langue française de France,

de Belgique

et du QuébecIETF (en) fr ISO 639-1 fr ISO 639-2 fra (T) / fre (B) ISO/DIS 639-3 (en) fratype : L (langue vivante) étendue : I (langue individuelle) SIL FRA[2] Échantillon Déclaration universelle des droits de l’homme.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.modifier

Le français est une langue romane parlée principalement en France, dont elle est originaire (la « langue d’oïl »), ainsi qu’au Canada (principalement au Québec, mais aussi dans le nord et l’est du Nouveau-Brunswick, dans l’est et le nord-est de l’Ontario et en certaines villes Manitobaines, surtout Winnipeg), en Belgique (en Wallonie, à Bruxelles et dans certaines villes de Flandre) et en Suisse (en Romandie). Le français est parlé comme deuxième ou troisième langue dans d’autres régions du monde, comme dans la République démocratique du Congo, le plus peuplé des pays de la francophonie[3] et l'un des 29[4] pays ayant le français pour langue officielle ou co-officielle, ou encore au Maghreb. Ces pays ayant pour la plupart fait partie des anciens empires coloniaux français et belge.

La langue française est un attribut de souveraineté en France : la langue officielle de la République française est le français (article 2 de la Constitution de 1958). Elle est également le principal véhicule de la pensée et de la culture française dans le monde. La langue française fait l'objet d'un dispositif public d'enrichissement de la langue, avec le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Avec 180 millions de locuteurs francophones réels dans le monde (évaluation Organisation mondiale de la Francophonie : 2007) et 220 millions de locuteurs comme seconde langue et langue étrangère (incluant l'Afrique noire et le Maghreb) le français est la sixième langue la plus parlée dans le monde (consulter la Liste des langues par nombre total de locuteurs). Elle est une des trois langues internationales à être présentes et enseignées sur les cinq continents (explication nécessaire), une des six langues officielles et une des deux langues de travail (avec l’anglais) de l’Organisation des Nations unies, et langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales, dont l’Union européenne. Après avoir été la langue de l’ancien Régime français, des tsars de Russie en passant par les princes de l’Allemagne, jusqu'aux rois d’Espagne et d'Angleterre, elle demeure une importante langue de la diplomatie internationale aux côtés de l’anglais et de l'espagnol. Mais l’influence du français dans les domaines économiques et scientifiques internationaux est menacée par la place prise par l’anglais.

La langue française a cette particularité que son développement et sa codification ont été en partie l’œuvre de groupes intellectuels, comme la Pléiade, ou d’institutions, comme l’Académie française. C’est une langue dite « académique ». Toutefois, l’usage garde ses droits et nombreux sont ceux qui malaxèrent cette langue vivante, au premier rang desquels Molière : on parle d'ailleurs de la « langue de Molière ».

Histoire de la langue française

L’histoire de la langue française commence avec l’invasion des Gaules par les armées romaines sous Jules César en 52 av. J.-C. La Gaule était alors peuplée de tribus gauloises qui parlaient des langues celtiques certainement apparentées et peut-être mutuellement intelligibles. Il n’existait donc pas une mais plusieurs langues gauloises, qui n’étaient que très rarement écrites. La langue des Romains, elle, connaissait l’écriture, et en tant que langue de l'autorité et langue de prestige, elle fut peu à peu adoptée par tous au cours des siècles qui suivirent la conquête du pays en 51 av. J.-C., et ce, de façon naturelle et sans heurt.

La version romane des Serments de Strasbourg de 842 est le premier texte écrit en langue d’oïl. La première mention de l’existence d’une langue romane date de 813, lors du Concile de Tours, qui la nomme lingua romana rustica, « langue romane rustique ». Il faut attendre vers 880 pour le premier texte littéraire, la Séquence de sainte Eulalie, encore qu’on puisse considérer que la langue de ce texte est plus du picard que du français lui-même, le français ayant été un dialecte parmi plusieurs au Moyen Âge, appelé le franceis / françoys / françois alors (prononcé progressivement [frãntseis], [frãntsois] puis [frãswe]). Paris et sa région sont le berceau historique de ce franceis qui très vite s’est enrichi par l’apport de normand, de picard, de bourguignon et des autres parlers d’oïl alentour, car au fur et à mesure que Paris prenait de l’importance sur le plan politique, des gens de tout le pays y affluaient, important avec eux leur variante linguistique.

En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier impose le français comme langue du droit et de l’administration en France. Au long du XVIIe siècle, le français s’impose comme langue scientifique et comme langue d’enseignement. Le Discours de la méthode (1637) de René Descartes constitue une étape importante car il s’agit d’un des premiers essais philosophiques écrits en français et non en latin comme les Méditations sur la philosophie première. En réalité, René Descartes avait été censuré dans ses Méditations métaphysiques ; il avait donc réécrit son livre et l’avait publié sous le nom Le Discours de la méthode, en français, sachant que les élites ne liraient pas son livre car écrit en langue vernaculaire tandis que les lettrés ouverts à ses idées pourraient le lire sans craindre la menace de la censure.

Dans son rapport de juin 1794 l'abbé Grégoire révéla qu'on ne parlait « exclusivement » le français uniquement dans « environ 15 départements » (sur 83). Il lui paraissait paradoxal, et pour le moins insupportable, de constater que moins de 3 millions de Français sur 28 parlaient la langue nationale, alors que celle-ci était utilisée et unifiée « même dans le Canada et sur les bords du Mississipi »[5].

En Europe, le français devient une langue diplomatique de premier plan et est apprise par les élites. La Seconde guerre mondiale constitue un tournant, tant par le massacre d’élites francophiles en Europe de l’Est, que par la montée en puissance de l'anglais comme langue véhiculaire internationale[6].

Le 7 janvier 1972, le gouvernement français promulgue le décret no 72-9 relatif à l’enrichissement de la langue française, prévoyant la création de commissions ministérielles de terminologie pour l’enrichissement du vocabulaire français.

La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 insère à l'article 2 de la constitution la phrase : "La langue de la République est le français."

Le 4 août 1994 à suite de la loi de 1975, est promulguée la loi dite loi Toubon qui tend à imposer l'utilisation du français dans nombre de domaines (affichage, travail, enseignement...) particulièrement dans les services publics.

La maintenance de la langue française est suivie par : l’Académie française, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLF), le Service de la langue française (Belgique), l'Office québécois de la langue française (OQLF), les Conseils supérieurs de la langue française de France, de Belgique et du Québec.

Approche linguistique du français

Les origines : vocabulaire et étymologie

La majorité du fonds lexical français provient du latin (en tant que langue-mère) ou bien est construit à partir des racines gréco-latines. De nombreux termes possèdent un doublon de même étymologie, l’un ayant évolué à travers les siècles à partir du latin populaire tandis que l’autre est emprunté directement au latin classique : métier/ministère, façon/faction, raide/rigide, froid/frigide, frêle/fragile, rançon/rédemption, raison/ration, poison/potion, chance/cadence, etc. Souvent la création de mots à partir d’un mot bien français passe par un emprunt à sa forme en latin classique : mère/maternel, frère/fraternel, cheveu/capillaire, foi/fidèle, œil/oculaire, sûr/sécurité, siècle/séculaire, etc.

On ignore jusqu’à quel point la langue gauloise a pu influencer le français. Son apport lexical se réduirait à une centaine de mots, tels que char/charrue, mouton, crème, dont une partie proviendrait d’emprunts du latin au gaulois. L’étymologie de ces expressions n’est d’ailleurs pas toujours assurée. Quant à son impact sur la syntaxe et la prononciation, il est également indéterminé.

Le francique, en tant que superstrat, a laissé également quelques mots importants (gris, blanc, blond, bleu, etc.) et aurait fortement influencé la prononciation du roman du Nord de la Gaule, autrement dit des langues d'oïl et du proto-français.

On désigne parfois sous le terme francien ce protofrançais comme dialecte de langue d’oïl parlé en Île-de-France au Haut Moyen Âge, qui est à l’origine du français d’aujourd'hui. Mais ce terme a été créé en 1889 par Gaston Paris, un linguiste français, pour désigner ce dialecte médiéval qui très tôt, en fait, dès le XIIe siècle avec l’essor de Paris, s’est enrichi des autres parlers d’oïl : normand, picard, lorrain, bourguignon. Le terme francien n’était pas utilisé par les gens qui le parlaient, puisqu’on le nommait déjà franceis puis françois (sans confusion possible car le royaume de France à l’origine se limitait à une partie de l’actuelle Île-de-France, et sa langue d’oïl locale, le françoys, était encore bien distincte de celle des autres régions environnantes non encore rattachées au royaume dont certaines sans allégeance à celui-ci). Avant le XIIe siècle, on parlait de roman ou de langues romanes, qui étaient plus ou moins mutuellement intelligibles. C’est pourquoi on leur donne une désignation commune de langue(s) d’oïl. Dès lors que ces dialectes devinrent moins mutuellement intelligibles, les locuteurs leur donnèrent le nom de picard, normand, wallon, françois, etc.

Le français parlé aujourd’hui tire son nom de cet ancien franceis, qui a évolué lentement vers un parler suprarégional à partir des XIe/XIIe siècles (franceis [frãntsëé] > françois [frãswé] > français [frãsé]. Les autres langues d’oïl disparurent petit à petit au fur et à mesure que le français prenait du prestige, mais aussi parce que les langues d’oïl étaient très proches du françois. Cela explique pourquoi, a contrario, malgré un recul encore constaté, les langues non romanes et les dialectes non d’oïl persistèrent ou résistèrent davantage : breton, occitan, alsacien, basque, flamand, corse, même si ces derniers ont eux aussi enrichi la langue française.

Emprunts plus récents, néologismes et évolution de l’orthographe

Les emprunts plus récents à d’autres langues sont assez nombreux : d’abord à l’anglais (même anciens : nord, sud), puis à l’italien, aux autres langues romanes, aux langues germaniques tels que l'allemand ou le néerlandais (ainsi boulevard vient du hollandais ou du flamand bolwerk). L’arabe a fourni, et fournit encore quelques mots : alcool, algèbre, toubib, bled, etc.

On estime à moins de 13 % (soit 4 200 mots) les parts des mots d’origine étrangère dans la langue française courante soit environ les 35 000 mots d’un dictionnaire d’usage. Ces mots viennent pour 1 054 d’entre eux de l’anglais, 707 de l’italien, 550 de l’ancien allemand, 481 des anciennes langues gallo-romanes, 215 de l’arabe, 164 de l’allemand, 160 de l’ancien celtique, 159 de l’espagnol, 153 du néerlandais, 112 du perse (ancien persan) et du sanskrit, 101 des langues amérindiennes, 89 de diverses langues asiatiques orientales (dont des langues sino-tibétaines comme le chinois ou le japonais, mais aussi certaines langues mon-khmères), 56 de diverses langues afro-asiatiques, 55 de langues slaves ou baltes et 144 d’autres langues diverses (dont les langues malayo-polynésiennes ou langues nigéro-congolaises)[7].

De nombreux néologismes ont également été formés à partir de mots grecs ou latins. On peut citer mètre, gramme, phobie et leurs dérivés (kilomètre, milligramme, etc.), ainsi que des mots plus récents comme cinéma, logiciel, domotique, etc.

D’autres sont des calques ou des adaptations de l’anglais, comme par exemple baladeur créé pour remplacer l'anglais walkman et diskman.

Au Québec, de nombreux néologismes sont également créés pour se substituer aux mots anglais :

- courriel, pour remplacer e-mail ;

- clavardage, pour remplacer chat ;

- pourriel, pour remplacer spam ;

- baladodiffusion, pour remplacer podcasting ;

- livrel ou bouquineur, pour remplacer kindle.

Toutefois, leur diffusion en France est assez limitée.

Aussi, le français se modernise et les rectifications orthographiques du français recommandées par l’Académie française elle-même pourraient être génératrices de règles précises qui devraient permettre la création de nouveaux mots : on pourrait imaginer les termes portemusique (pluriel portemusiques) pour lecteur MP3 ou walkman (termes souvent traduits baladeur), ou mangetemps à la place de time-consuming, etc. Toutefois, ces règles étant extrêmement peu suivies, y compris par la presse et le monde de l’édition, ce phénomène n’est actuellement pas notable.

Grammaire

Une des caractéristiques de la grammaire française vis-à-vis de nombreuses langues vivantes est la richesse de ses temps et modes. Toutefois, cette richesse tend à se réduire à l’oral. Par exemple, certains temps, tel le passé simple, ne se trouvent guère plus qu’à l'écrit[8] et le passé antérieur se réduit le plus souvent à un simple jeu de « style » oratoire avec des expressions diverses mais toutes construites autour du seul verbe être (j’eus été..., il eut été...).

Également, une partie non négligeable de la grammaire française (pluriels, personnes dans la conjugaison), n’est notable qu’à l’écrit (exemple : ils jouent, il joue).

La langue française est illustrée par de grands grammairiens comme Claude Favre de Vaugelas (première moitié du XVIIe siècle) et Maurice Grevisse (1895-1980), grammairien belge, auteur de la grammaire de référence Le Bon Usage.

Sémantique

Article détaillé : Sémantique de la langue française.La langue française a une sémantique très riche. Elle se prête à des jeux de mots, des traits d'esprit, des devinettes, des contrepèteries...

Cette caractéristique est importante pour le traitement de l'information dans les bases de données (web sémantique).

Dialectes du français

La variation régionale, du français, peut être abordée de deux manières :

- en considérant que le français est un synonyme de la langue d’oïl, ce qui implique que tous les dialectes romans du domaine d’oïl sont des variétés dialectales du français (voir l’article langue d'oïl) ;

- en se limitant à ce qu’on appelle le « français régional », ensemble de variétés régionales dans le monde, qui restent très proches du français standard. C’est ce sens qui est développé ici.

Certains néologismes peuvent également être empruntés au vocabulaire du français régional. On appelle « français régional » les mots ou les expressions employés dans certaines régions de la francophonie, mais non retenus dans les dictionnaires académiques du français ou qui ne sont pas utilisés dans l’ensemble de la francophonie. Il ne s’agit pas de langue familière, mais bien du français qui a évolué de façon différente.

Dans une partie de la moitié nord de la France par exemple, le repas du matin s’appelle « petit-déjeuner », celui du midi le « déjeuner » et celui du soir le « dîner », le « souper » désignant la collation prise le soir après le spectacle ; en Normandie, Picardie, dans le Nord, en Lorraine, en Région Rhône-Alpes, en Occitanie, au Québec, dans le reste du Canada, en Belgique et en Suisse, on dit « déjeuner », « dîner » et « souper ». En Belgique et en Suisse, on dit « septante » (70) et « nonante » (90) tandis qu’en Suisse on dit « huitante » (80) mais seulement dans certains cantons (la forme ancienne et aujourd’hui désuète de « huitante » était « octante »). Au Québec, dans le reste du Canada, en Suisse, en Belgique et dans certaines régions françaises, on dit « tantôt » là où le français de Paris mais aussi le français africain utilise « tout à l’heure » ; au Québec également, « magasiner » pour « faire des courses » (pour éviter l'anglicisme « faire du shopping »), alors que ce mot est perçu comme un barbarisme en France). Au Sénégal et en Afrique francophone, on parle parfois d’« essencerie » pour éviter l'emprunt anglais de « station service », alors que ce mot est également perçu comme un barbarisme en France[réf. nécessaire]. Au Québec et souvent dans le reste du Canada, on dit aussi « avoir une blonde » au lieu de « avoir une petite amie » ou « avoir une copine », « avoir un chum » au lieu de « avoir un petit ami » ou de « avoir un copain », etc.

Ce ne sont que quelques exemples et le français est riche de différences lexicales dans ses variantes régionales.

En France

Le français parisien

Le français parisien a déjà remplacé chez la presque totalité des locuteurs de la zone d’oïl les variétés locales de francilien (il ne s’agit pas ici de ce qu’on appelle parfois des « patois », c’est-à-dire des dialectes de la langue d’oïl, et difficilement intelligibles aux Parisiens, mais de variétés de français proches du parisien). Les différences entre le français d’un jeune Normand et d’un jeune Parisien, par exemple, seront dans la plupart des cas minimes au regard de la diversité qui a existé historiquement en France dans le francilien même.

Le français parisien a constitué pendant longtemps la norme du français pour l’ensemble des francophones dans le monde, et continue d’exercer une influence sans pareille sur la langue française prise en son entier. C’est pour cette raison qu’on prend souvent le français parisien comme point de référence auquel on peut comparer d’autres variétés de français.

Toutefois, certaines évolutions récentes du français parisien par rapport à la norme traditionnelle du français, qui sont acceptées en France et même entérinées dans les dictionnaires (dont la quasi-totalité sont publiées en France), ne passent pas inaperçues à l’étranger. Ceci est vrai particulièrement au Canada, la région francophone où l’influence du français parisien est la moins forte. Pour ce qui est de la prononciation, on peut penser par exemple à la suppression du l géminé dans « collègue », l’ajout du t dans « août », ou l’homophonie de « brin » et de « brun ».

Un régionalisme caractéristique du français de France est parfois appelé « francisme ». Voir aussi le débat sur la norme du français québécois.

Au Canada

Depuis l’arrivée de Jacques Cartier, la langue française était la langue officielle de la Nouvelle-France.[9] Plusieurs vagues de population venue de France se sont établies dans l’est du Canada. Parmi eux, les Acadiens habitent et occupent principalement les quatre provinces maritimes : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.[10] Dans toutes les provinces canadiennes, on retrouve plusieurs francophones d’origine française[11].

L’immigration massive des pays francophones vers le Québec favorisera une proportion d’arrivants qui s’établiront, par la suite, dans les provinces canadiennes.[12] L’enseignement du français comme langue seconde dans toutes les provinces canadiennes favorise l’apprentissage de la langue française aux Canadiens.[13] Plusieurs patois de la langue française existent au Canada[14].

Le Québec est la seule province canadienne où le français est l’unique langue officielle. Le Nouveau-Brunswick, quant à lui, est la seule province à être bilingue officiellement. Au Canada, le français est une des deux langues officielles[15].

Le Québec est la province qui compte le plus de francophones dans le pays avec un peu moins de 6 millions de personnes qui ont cette langue comme langue maternelle, soit 80% de la population, suivi de l’Ontario avec près de 500 000 francophones, soit 4% de la population totale de la province. Le Nouveau-Brunswick, étant bilingue, a une forte concentration de francophones, installés principalement dans le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est de la province. La province compte 230 000 francophones représentant 33% de la population totale. Environ 23% des Canadiens déclarent avoir le français comme langue maternelle[16].

Au Québec

Au Québec en particulier, l’espace linguistique francophone n'a plus été nourri de façon privilégiée par les apports de la métropole, ni soumis à son influence, depuis la Conquête anglaise en 1759 jusqu’au XXe siècle environ. Le français y a conservé ses influences lexicales empruntées au vocabulaire de la marine du XVIIIe siècle (« barrer » une porte pour « verrouiller », par exemple), mais également des formes archaïques qui ont été maintenues en français nord-américain : on dit « breuvage » pour « boisson », soit la même nuance qui existe en anglais entre le beverage américain et le drink britannique[réf. nécessaire], le terme québécois ayant conservé le même sens neutre qu’en vieux-français (boisson).

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, c’est une véritable ingénierie linguistique qui a participé de l’évolution du français québécois, notamment en inventant des équivalents québécois à des anglicismes. On dit « courriel » pour e-mail, « clavarder » pour chatter et « pourriel » pour spam.

L’Office québécois de la langue française (OQLF) est, dans ses missions de veille terminologique, l’équivalent québécois de l’Académie française en France : son rôle est à la fois consultatif et normatif.[17] Au sein de la francophonie mondiale, l’influence considérable et relativement nouvelle de l’OQLF et du français québécois en matière lexicale (mots francisés, néologismes, etc.) est importante même en dehors du Québec.[18] Pour illustration, l’Académie française « importe » et intègre désormais beaucoup d’apports lexicaux québécois (recommandés par l’Office québécois en ce qui concerne l’usage de la langue au Québec), enrichissant le français international et permettant la diffusion de ces termes dans la Francophonie mondiale. Par exemple, après avoir été initialement « marqués » comme des québécismes, des termes comme « courriel » sont désormais considérés comme des mots standard pour l’ensemble des pays francophones (« français international ») et ne sont plus nécessairement « différenciés »[19].

Le but de l’OQLF dans les matières terminologiques n’est pas de s’écarter de la norme internationale du français (grammaire, etc.), mais d’encadrer sa variante nord-américaine, dans le respect des règles communes de la langue française (corpus commun)[réf. nécessaire]. En cela, les activités lexicales de l’Office contribuent à enrichir le français international par une contribution québécoise. L’office propose sur l’Internet son grand dictionnaire terminologique[20].

Le Québec déploie tous les moyens pour améliorer la qualité de l’enseignement du français. Ce dernier adopte, comme référence, une nouvelle méthode pour l’enseignement de la grammaire française[21].

Le Multidictionnaire de la langue française est l’outil de référence pour consulter les mots français, les anglicismes, les faux amis, etc.

La Charte de la langue française, connue également sous le nom de loi 101, a permis à la langue française d’être officialisée et protégée dans la province de Québec. De plus, l’apprentissage de la langue française aux nouveaux arrivants allophones devient une des priorités du gouvernement québécois[22].

En Belgique

Le français est parlé par environ 40% de la population belge, principalement dans les provinces du Sud du pays – la Région wallonne – ainsi qu’à Bruxelles, la capitale. Il est encore parlé en Région flamande, historiquement langue de la bourgeoisie. Ceci est encore particulièrement remarquable à Anvers, Gand et Courtrai. Il est également parlé dans les familles francophones de la périphérie bruxelloise.

En Wallonie, les langues romanes régionales comme le wallon ou le picard ont été remplacées par le français au fur et à mesure de l’instruction de la classe populaire, si bien qu’elles ne sont quasiment plus utilisées. Les enfants qui allaient à l’école apprenaient la langue de l’administration et de la bourgeoisie. Une évolution pareille s'est d'ailleurs produite à Bruxelles, historiquement de langue néerlandaise.

Dans certaines régions (Liège, Namur...), il en est resté des mots du vocabulaire typiquement locaux comme des mots wallons tels que macrale (Sorcière), oufti (typiquement de Liège intraduisible, ce serait une sorte de « Diantre ! » mais résolument plus « populaire »), potchî foû (s’énerver), clinche (poignée de porte) et des expressions idiomatiques telles que « tomber bas de ses clicotes » (Potchîr foû de ses clicotes, l’expression complète pour s’énerver), « Petèye-crompîre » (Pomme de terre petée. C’est-à-dire, avec la peau, enveloppée dans de l’aluminium et passée au four, ou à l’ancienne, sans aluminium, et directement dans les braises), « Tesse to po ! » (Tais-toi donc un peu !) et « C’est todi les petits que l’on språtche » (C’est toujours les petits que l’on écrase). On a le même phénomène dans d’autres régions comme dans le Tournaisis ou à Bruxelles.

Les termes propres au français parlé en Belgique et admis par les dictionnaires, tels que chicon (endive), crolles (bouclettes), nonante (90), septante (70), bourgmestre (maire)..., sont appelés des belgicismes.

En Suisse

Le français de Suisse est parlé en Suisse romande, la partie francophone de la Suisse, par environ 1,48 million de personnes.

Il se différencie peu du français de France ou du français de Belgique. Ainsi un Suisse francophone n’aura aucune difficulté à comprendre un Français, alors qu’un Français pourra s’étonner de quelques mots usités en Suisse romande et dans les régions limitrophes françaises uniquement.

Le français de Suisse se caractérise par quelques termes issus du francoprovençal (mieux nommé arpitan), par des mots tels que septante, huitante ou nonante, ainsi que localement par des mots et expressions issues de langues germaniques tel que mouttre, witz, ou poutser. Ce dernier phénomène provenant en partie de la puissance de la communauté alémanique en Suisse et donc de son influence sur le reste du pays. Le français local de Suisse romande ressemble à celui des régions limitrophes, notamment celui de la Savoie voisine, également de langue arpitane. Les nombres en suisse romand ont une similarité avec les nombres utilisés en Belgique francophone (septante, nonante).

En Vallée d'Aoste

En Vallée d'Aoste, la plus petite des régions italiennes, où se concentrent les plus hauts sommets européens, le français historiquement a toujours occupé une position prédominante par rapport au patois valdôtain d'origine francoprovençale. Après le Traité de Turin (1860), cette région francophone se retrouva en minorité par rapport aux autres régions italophones du Royaume de Sardaigne, et l'italien commença forcément à se diffondre. Au XXe siècle, à cause de la tentative d'anéantissement du français de la part du régime fasciste, et surtout après la Seconde guerre mondiale, l'usage de cette langue a presque disparu, même si elle est officielle et parifiée à l'italien. Ce processus est dû sans doute d'une part à l'attachement des Valdôtains pour leur patois, et d'autre part aux médias italiens et aux petites dimensions de la région. De toute façon, le français joue encore un rôle primaire dans l'activité politique (surtout dans les rapports bilatéraux avec les régions limitrophes francophones, entre autres dans le cadre des projets Interreg) et chez les intellectuels valdôtains. À l'école le français est parifié à l'italien, ce qui fait en sorte que tous les Valdôtains connaissent cette langue au moins au niveau passif, à côté de la langue maternelle italienne (surtout à Aoste) et valdôtaine dans les autres communes de la région. La signalisation routière est presque parfaitement bilingue, avec des déséquilibres parfois en faveur de l'une, parfois de l'autre langue. Le français valdôtain présente des différences par rapport au français standard relevant de l'influence du patois local : l'inversion sujet-verbe dans les questions est très fréquente à l'oral, on utilise le verbe se tracasser au lieu de s'agiter, et bailler pour donner, les chiffres soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-dix sont souvent transformées en settante, huitante, nonante. Le maire est appelé syndic et la mairie, maison communale.

En Louisiane

En Louisiane, le français cadien (terme dérivé du mot acadien), parfois aussi appelé « français régional louisianais »[5] est parlé surtout dans les paroisses du sud. Le français cadien est différent du créole louisianais et on présume généralement que le français cadien dérive presque uniquement du français acadien tel qu’il était parlé dans la colonie française d’Acadie (située dans ce qui est maintenant les Provinces Maritimes du Canada et le Maine). Le français cadien diffère du français métropolitain par la prononciation, le vocabulaire et l’intonation.

En 2007, la plupart des Cadiens d’ancienne génération sont bilingues, ayant grandi avec le français à la maison et l’anglais pour les études. Le nombre des locuteurs du français cadien a diminué considérablement. Toutefois, des efforts sont faits pour réintroduire la langue parmi les plus jeunes générations. Le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) a été créé à la fin des années 1960, et continue à enseigner une version de français entre le dialecte ancien cadien et le français « parisien » ou métropolitain. Aujourd'hui, les régions cadiens ou cadiennes de la Louisiane forment souvent des associations avec les Acadiens du Canada, qui envoient des professeurs de français pour réapprendre la langue dans les écoles.

Prononciation

Écriture de textes en français

Le français est écrit (principalement) avec l’alphabet latin de base (26 lettres) étendu par quelques signes diacritiques (obligatoires) et ligatures (utilisées conventionnellement mais selon une convention moins respectée). L’écriture du français en écriture latine fait l’objet depuis plusieurs siècles de normes orthographiques assez précises, publiées, enseignées, généralement reconnues et acceptées mais pas toujours très bien respectées (ces normes ont évolué et se sont plus ou moins bien adaptées avec le temps).

D’autres écritures sont possibles pour écrire le français, notamment avec l’alphabet Braille (qui nécessite une adaptation de l’orthographe française existante, car le Braille est plus limitatif et apporte des contraintes propres à son utilisation).

Les transcriptions purement phonétiques utilisent l’alphabet phonétique international (API), mais elles sont utilisées uniquement pour préciser la prononciation (généralement uniquement au plan phonologique pour permettre une intercompréhension suffisante, et non la transcription phonétique exacte qui dépend de l‘accent régional du locuteur).

La transcription est assez facile aussi dans les alphabets grec et cyrillique grâce à l’existence de normes (utilisées pour la transcription officielle des toponymes et noms français), mais plus délicate et imprécise avec les écritures sémitiques (dans les langues qui utilisent ces écritures, l’écriture française normalisée est le plus souvent conservée.)

L’orthographe latine normalisée du français

L’Académie française et des institutions analogues d'autres pays francophones ont approuvé une série de rectifications orthographiques proposées en 1990 par un rapport du Conseil supérieur de la langue française. Ces rectifications portent sur moins de 3 % du vocabulaire. En outre, l’Académie française souligne que ces rectifications n’ont pas de caractère obligatoire, mais qu’elles sont recommandées.

De tous temps, l’orthographe du français a subi de nombreuses rectifications, mais l’habitude littéraire d’adapter les ouvrages dans l’orthographe officielle du moment donne une impression de continuité que la langue française écrite, en fait, n’a jamais eue.

Ces rectifications orthographiques du français ont pour objectif de rendre le français plus « logique » et plus moderne tout en respectant l’étymologie, mais aussi d’influer des règles précises pour la création de nouveaux termes. Ainsi les rectifications orthographiques recommandent, par exemple, l’orthographe « chaine » plutôt que « chaîne » où le « î » ne sert non seulement à rien mais n’a aucune raison d’être étymologique.

Dans les faits, ces rectifications ne sont pas toujours suivies, la plupart des francophones s’en tient encore à l’orthographe traditionnelle. Cependant, bien que très contestées, de nouvelles pratiques orthographiques alternatives et non-officielles, comme le SMS, se pratiquent de plus en plus, surtout chez les jeunes.

Ordre alphabétique du français

L’algorithme de tri est multi-niveau, conformément à la spécification des algorithmes d’ordonnancement normalisés UCA (d’Unicode) :

- Dans un premier temps, les différences de casse et d’accents sont ignorées, de même que, pour certains types de tri, tous les séparateurs de mots et la ponctuation. L’alphabet français utilise des digraphes et trigraphes pour noter certaines lettres ; cependant, ils ne sont pas considérés comme des lettres distinctes de l’alphabet (comme c’est le cas en breton). Toutes les lettres latines ne sont pas utilisées, mais peuvent apparaître dans des mots importés (notamment des noms propres et toponymes non traduits, mais le plus souvent transcrits littéralement depuis une autre écriture) : on classe alors ces mots, qui contiennent des lettres supplémentaires (comme þ, etc.) après ceux contenant les autres lettres ; cependant certains dictionnaires peuvent classer ces lettres latines supplémentaires d’après leur translittération dans l’alphabet de base, comme þ, la lettre nordique thorn, classé comme th).

- En français (comme en breton), les différences secondaires (d’accents principalement) seront normalement triées en comparant d’abord les derniers caractères des textes ou mots à classer, et non les premières lettres de ces textes.

- Enfin les séparateurs de mots, la ponctuation, les symboles et les différences de casse et accents sont considérés dans le sens de lecture normal.

L’orthographe française utilise l’ensemble des lettres de base de l’alphabet latin (sur fond vert ci-dessous) et leurs variantes (sur fond blanc) et les séparateurs orthographiques (en jaune, dont l’espace ; les autres symboles de ponctuation sont traités comme l’espace) ; les symboles mathématiques et monétaires (sur fond orange) sont classés avant les chiffres. Les nombres sont écrits avec les chiffres décimaux arabo-européens (sur fond bleu).

La table ci-dessous (conforme à la table d’ordonnancement par défaut d’Unicode (DUCET), seulement adaptée pour l’alphabet de base français et le cas particulier de ligature œ qui n’est pas considérée comme une lettre de l’alphabet français mais une forme typographique recommandée ; l’ordonnancement par défaut d’Unicode classe déjà la ligature spécifiquement française œ comme deux lettres) ne liste aucune autre lettre empruntée à une autre langue : d’autres caractères spécifiques peuvent être aussi employés tels que des ligatures purement typographiques non différenciées au plan alphabétique et orthographique, différents symboles techniques, des signes de ponctuation supplémentaires, et des lettres empruntées à d’autres langues que le français. Les caractères ignorés durant les premiers niveaux de tri (ou traités pour ce niveau comme s’ils étaient d’autres caractères indiqués en italique et traités pour cette phase comme ces caractères séparés) sont marqués d’un fond gris pour ces phases.

Tri primaire - – — , ; : ! ? . … ’ " ( ) [ ] { } § ¶ Tri secondaire Tri tertiaire _ ´ ` ˆ ˜ ¨ . . . … ’ ‘ ’ " « » Suite de la table :

Tri primaire @ * / \ & # % ° + ± ÷ × < = > | $ £ € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tri secondaire Tri tertiaire Suite de la table :

Tri primaire a a e b c d e f g Tri secondaire a à â æ c ç e é è ê ë Tri tertiaire a A à À â Â æ Æ b B c C ç Ç d D e E é É è È ê Ê ë Ë f F g G Suite de la table :

Tri primaire h i j k l m n o o e p q r Tri secondaire i î ï n ñ o ô œ Tri tertiaire h H i I î Î ï Ï j J k K l L m M n N ñ Ñ o O ô Ô œ Œ p P q Q r R Suite de la table :

Tri primaire s t u v w x y z Tri secondaire u ù û ü y ÿ Tri tertiaire s S t T u U ù Ù û Û ü Ü v V w W x X y Y ÿ Ÿ z Z Spécificités typographiques françaises

Plusieurs conventions typographiques ont souvent la force de convention orthographique en français, et font l’objet de corrections fréquentes, destinées à préciser le texte écrit.

Les espaces et tirets séparant les paragraphes, les phrases et les mots

Au sein d’un même paragraphe, les phrases doivent être terminées par des ponctuations finales (qui sont le point, le point d’exclamation, le point d’interrogation). On ne sépare normalement pas deux paragraphes de même niveau si ceux-ci se terminent par une virgule, un point-virgule ou un signe deux points ; ces signes lient ensemble deux phrases qui se complètent mutuellement, et une espace simple et sécable suit ces ponctuations séparatrices mais non finales.

À l’exception des paragraphes de titres, quand ils ne forment pas une phrase complète, et des paragraphes introduisant une liste (qui devraient être terminés par une ponctuation non finale, c’est-à-dire le plus souvent un signe deux points, parfois un point-virgule), tous les paragraphes doivent être terminés par une ponctuation finale. Une même phrase ne devrait pas être coupée en deux paragraphes distincts.

Cependant, dans les listes à puces ou numérotées, on peut séparer les sous-paragraphes constituant les éléments de la liste et terminés par une virgule ou un point-virgule, si la liste entière complète la phrase commencée dans un paragraphe précédant cette liste énumérative (il ne devrait y avoir au sein de cette phrase introductive ou de la liste aucune ponctuation finale, en dehors des citations qui doivent être encadrées). Les listes, qu’elles soient énumératives ou non, ne devraient comporter aucun élément non terminé par une ponctuation, ne serait-ce qu’une virgule ou un point-virgule ; le dernier élément de la liste se terminera toujours par un point (sauf si la phrase se poursuit dans le paragraphe suivant après la liste elle-même, qui n’en est qu’une partie et qui devrait se limiter à une simple énumération).

Entre deux phrases d’un même paragraphe, l’espace qui sépare la première phrase (terminée par une ponctuation finale) de la phrase suivante est préférablement une espace simple et sécable (contrairement aux conventions typographiques anglaises qui préfèrent une espace agrandie, ou bien deux espaces simples dans les textes dactylographiés). Si une séparation sémantique est vraiment nécessaire en français, on préférera séparer les phrases dans deux paragraphes distincts ; dans les autres cas, une séparation par une espace élargie n’est pas nécessaire dans les textes en français.

Entre les mots d’une même phrase, ou après une virgule, avant ou après une citation au sein d’une phrase, on utilise une espace simple sécable. On ne doit mettre aucune espace entre un mot et une ponctuation simple (virgule en milieu de phrase ou point en fin de phrase), les deux éléments étant inséparables même en cas de césure.

Les seules ponctuations qui peuvent être précédées d’une espace simple sont les ponctuations ouvrantes (de parenthèses, crochets, accolades, guillemets, ou tiret cadratin d’aparté) ; cette espace simple est même nécessaire si cette ponctuation n’est pas en tête de paragraphe mais introduit et sépare un sous-paragraphe au milieu ou à la fin d’une autre phrase.

Aucune espace ne sépare le trait d’union reliant les mots d’un même mot composé ; il en est de même pour le tiret demi-cadratin séparant les deux bornes d’un intervalle (de date, ou de lieux distincts).

L’espace fine insécable française (dans les nombres en chiffres et avec les ponctuations)

Cette espace fine insécable française devrait toujours être placée avant tous les signes de ponctuation comportant deux glyphes séparés (à l’intérieur des guillemets doubles, et avant le point-virgule, les deux points, le point d’exclamation et le point d’interrogation).

L’espace fine insécable devrait aussi être utilisée comme séparateur de groupement de chiffres, tels que les milliers dans les nombres cardinaux ou les numéros de téléphone ou d’identification (au lieu de l’espace simple souvent jugée trop large car elle peut permettre l’insertion d’un chiffre dans l’espace laissé vide, voire d’une virgule décimale si le nombre est initialement écrit sans décimales, mais surtout car cette espace est sécable et la césure des nombres est généralement indésirable sauf là où elle est explicitement utilisée pour les très grands nombres).

Les années sont des nombres ordinaux (non cardinaux, car ils n’indiquent pas une quantité mais un rang exact) et on ne doit donc pas y séparer le chiffre des milliers par une espace (cette convention n’est pas requise pour les années préhistoriques ou futures très lointaines car ce sont des estimations scientifiques quantitatives).

Règles de césure françaises

La césure d’un texte long peut se faire partout où figure une espace sécable entre deux mots. Elle laisse cette espace en fin de ligne, et commence la ligne suivante directement avec le mot qui suit cette espace. Il est donc permis de couper les phrases.

Si cela n’est pas suffisant, la césure française au milieu d’un mot s’écrit avec un petit tiret de césure (semblable au trait d’union des mots composés) uniquement après la première partie du mot coupé, et aucun tiret au début de la ligne suivante où le mot se poursuit. Les conventions typographiques déconseillent fortement la césure si celle-ci laisse une syllabe de seulement une lettre ou deux séparée du reste du mot (que cette syllabe soit au début du mot et en fin de ligne, ou en fin de mot et en début de ligne), car cela rend la lecture plus difficile. Certains éditeurs permettent d’imposer d’autres contraintes typographiques, en augmentant le nombre de lettres suffisantes pour détacher une syllabe d’un mot.

Les règles de césure semblent assez intuitives en français pour les locuteurs natifs qui savent reconnaître les syllabes : on peut effectuer une césure uniquement entre deux syllabes. Cependant cela doit correspondre aux syllabes morphologiques et non aux syllabes phonétiques qui peuvent attacher deux morphèmes distincts composant le même mot. De plus des césures sont jugées indésirables si le mot ainsi coupé peut être interprété comme deux mots composés prenant un autre sens (par exemple « consacré » ne peut être coupé en « con-sacré »). Cela nécessite donc un dictionnaire de césures ou la connaissance de la langue pour trouver les nombreuses exceptions à la règle phonétique simple.

De même on peut effectuer une césure après le trait d’union reliant les mots d’un mot composé, ou après le tiret demi-cadratin séparant les bornes d’un intervalle (sans ajouter aucun tiret supplémentaire pour la césure elle-même).

La césure est interdite avant ou après une apostrophe d’élision placée entre deux mots attachés ensemble et dont les lettres avant et après l’apostrophe forment une même syllabe phonétique.

L’apostrophe française

Le français ne différencie normalement pas (orthographiquement) les trois formes typographiques différentes de l’apostrophe ; cependant, la forme typographique hautement recommandée est orientée et non verticale, utilisant le même signe (généralement en forme de petit 9 plein en exposant, parfois aussi en forme de coin fin orienté vers la base du caractère à sa gauche, c’est-à-dire comme une virgule haute) que le signe simple de ponctuation à droite d’une citation courte. Toutefois, les claviers français ne permettent souvent pas de la saisir : l’apostrophe dactylographique (en forme de coin vertical orienté vers le bas) est donc très souvent présente dans les textes français.

L’apostrophe française marque l’élision grammaticale des dernière lettres muettes de mots très courants dont le e final n’est normalement pas muet (mais le devient avant le mot suivant dont l’initiale est une voyelle ou un h muet non aspiré) : cette élision contextuelle est obligatoire à la fin des mots « ce, de, jusque, le, lorsque, me, ne, puisque, que, se, te » et supprime non seulement leur e final, mais aussi l’espace qui le sépare du mot suivant, remplacé par cette apostrophe d’élision (on observe une règle similaire d’élision marquée par l’apostrophe en italien). L’élision est utilisée aussi dans certains mots composés comme « grand’rue » ou le mot autrefois composé « aujourd’hui » (devenu inséparable et un mot unique, le terme « hui » du vieux français ayant totalement disparu partout ailleurs en français moderne).

L’usage de l’apostrophe en tant que signe de ponctuation est donc très fortement déconseillé en français (sauf pour quelques documents techniques adoptant des conventions syntaxiques spécifiques) ; il en est de même pour le signe de sens opposé (en forme de petit 6 ou de coin penché vers la base de la lettre suivante), bien que ce dernier ne représente pas correctement une apostrophe française.

Les citations et guillemets

Pour encadrer les citations, le français utilise les guillemets doubles (en chevrons pour la citation principale, en forme de doubles apostrophes hautes pour les citations internes) qui devraient être séparés du texte cité par une espace fine insécable française (dont la largeur devrait être d’au moins un sixième de em, contrairement à la typographie anglaise ou cette fine n’excède pas un huitième de em, et peut donc être omis si la fine anglaise n’est pas supportée : c’est souvent le cas car les signes de ponctuation qui nécessitent cet espace fine incluent déjà cette espace suffisante dans le glyphe présent dans les polices de caractères utilisées). Cependant, il est admis d’utiliser en français une espace insécable normale.

Écriture des nombres simples dans les textes français

Pour les petits nombres entiers positifs ou nuls (exprimables par un seul mot), il est d’usage de les écrire en toutes lettres plutôt qu’en chiffres dans les textes (de « zéro » à « seize », « vingt », « cent » et « mille », voire « mil » pour le nombre ordinal uniquement) ; cependant les nombres romains (en lettres latines capitales) sont systématiquement utilisés pour les nombres ordinaux représentant un ordre de règne, et souvent aussi pour un numéro de volume, de tome, ou de chapitre. Exceptés les nombres qui doivent être écrits en chiffres romains, les dates qui peuvent être écrites en chiffres et les quelques cas particuliers, comme les citations d’un texte où un nombre est écrit en chiffres, écrire un nombre en chiffres est une faute de français.

Les lettres majuscules et les lettres écrites en capitales

La distinction entre lettre minuscule et lettre capitale (ou petite capitale) n’est pas sémantique mais typographique selon des conventions très strictes en français dictées par la grammaire (contrairement à l’anglais où ces conventions typographiques varient suivant les pays et les sources).

La distinction sémantique entre lettre majuscule et lettre minuscule revêt un caractère obligatoire et unique en français (mais aussi en anglais) ; elle est utilisée comme distinction significative dans les dictionnaires français dont les entrées principales écrivent toutes les lettres minuscules (sémantiques) en lettres minuscules (typographiques) et toutes les lettres majuscules (sémantiques) en lettres capitales (typographiques) :

- La lettre majuscule (sémantique) est utilisée systématiquement pour la seule lettre initiale des mots significatifs des noms propres (noms de famille, prénoms), toponymes, titres d’œuvres, et certaines désignations honorifiques placées avant le nom (Monseigneur) ou leur abréviation (par exemple Mgr pour Monseigneur), à l’exception des articles définis et adverbes qui peuvent s’articuler et se contracter. Les autres lettres des constituants de noms propres sont toutes des minuscules (sémantiques). On utilise aussi les majuscules pour toutes les lettres des acronymes imprononçables autrement que lettre à lettre.

- Les mots communs français sont orthographiés entièrement sans aucune majuscule quel que soit le contexte.

Les lettres minuscules (sémantiques) s’écrivent normalement en minuscules (typographiques) partout où c’est possible en français (mais peuvent s’écrire aussi en petites capitales pour certains paragraphes utilisant ce style), et seulement dans certains cas très précis en capitales : une lettre minuscule (sémantique) s’écrira en capitale si et seulement si c’est l’initiale du premier mot d’une phrase (ou d’un titre principal) et dans ce cas on ne doit pas l’écrire non plus en petite capitale (l’anglais est beaucoup plus permissif et autorise la capitalisation de toutes les minuscules initiales de tous les mots ou seulement de certains mots, voire même aucun).

Les lettres majuscules (sémantiques) s’écrivent toujours en lettres capitales, jamais en lettres minuscules typographiques (c’est alors une erreur orthographique en français), et normalement jamais en petites capitales (sauf parfois si tout le paragraphe est écrit en petites capitales, mais il est hautement recommandé même dans ce cas de conserver l’écriture capitale de toutes les majuscules).

La littérature en langue française

Parmi les œuvres majeures, on peut citer :

Place du français dans le monde

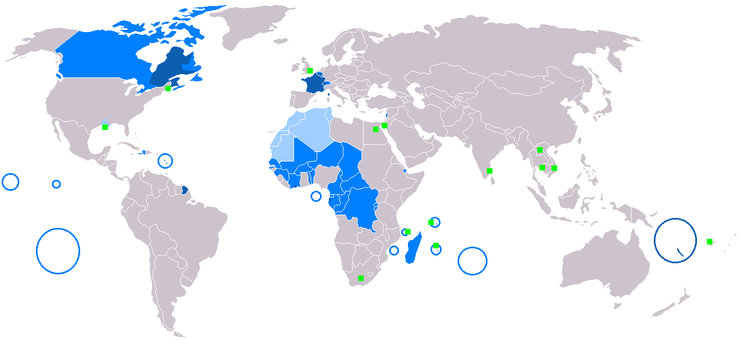

Le français dans le monde

Bleu foncé : langue maternelle

Bleu : langue administrative

Bleu clair : langue de culture

Vert : minorités francophonesLe français est la langue officielle de nombreux pays, Il est largement utilisé dans un certain nombre d’autres pays. Une partie des nations utilisant cette langue est regroupée au sein de la « francophonie ». Dépassant le seul cadre linguistique, le Haut Conseil de la francophonie est une plateforme d’échanges impliquant un tiers des pays de la planète. Ce mouvement confirme une redéfinition de la place du français dans le monde. Une estimation récente évalue à environ 265 millions le nombre de personnes capables de parler en français dans le monde[24].

Le français, langue internationale

Enfant du latin, le français le remplace en tant que langue internationale au XVIIe siècle avant de laisser à son tour sa place à l’anglais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1685, Pierre Bayle peut ainsi écrire que le français est « le point de communication de tous les peuples de l’Europe ». La cause principale de cette hégémonie française tient à la puissance de l'état français à l'époque. Le 6 mars 1714, le traité de Radstadt marquant la fin de la guerre de Succession d'Espagne est rédigé uniquement en français[25].

Le français reste la langue internationale par excellence jusqu’en 1919. Georges Clemenceau accepte que le traité de Versailles clôturant la Première Guerre mondiale soit rédigé en français et en anglais[26]. Depuis lors, l'anglais gagne en locuteurs au détriment du français.

Au début du XXIe siècle, le français conserve encore nombre de ses prérogatives. Si les instances internationales peuvent accepter plusieurs langues officielles, une seule langue se doit d’être la langue de référence en cas de conflit. Dans ce domaine, le français résiste.

Citons, pour l’exemple, la tentative d’imposer l’anglais à la place du français comme langue de référence du Comité international olympique qui fut rejetée. La règle 24 de la charte olympique précise toujours : « Les langues officielles du CIO sont le français et l’anglais. (…) En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais de la Charte olympique et de tout autre document du CIO, le texte français fera foi sauf disposition expresse écrite contraire. »[27]

Il existe même des organisations internationales où la seule langue officielle reste le français : l’Union postale universelle notamment. En revanche, l’anglais est clairement préféré au français en matière de publications scientifiques ou de discours à la tribune de l’ONU, par exemple. Dans l'Union européenne, la position dominante du français s’érode également.

Si le français parvient à maintenir ses positions institutionnelles, son utilisation au quotidien comme langue de travail se perd, renforçant l’image de déclin qui est réelle depuis 1919.

Langue officielle

Le français demeure l’une des langues officielles de nombreuses organisations internationales.

Le français est la deuxième langue officielle de l’OCDE, dont le siège est à Paris. Il figure parmi les six langues officielles de l’ONU et de l'UNESCO (avec l’anglais, l’espagnol, le russe, le chinois mandarin, et l’arabe).

Le français est également langue officielle de nombreuses autres institutions ou organisations de toutes sortes.

Langue de travail

Le français figure également parmi les deux langues de travail de l’ONU, ainsi que de toutes ses agences. La langue française est une des trois langues de travail de l’Union africaine. Elle est également une des trois principales langues de travail de l’UE ou de la Commission Européenne avec l’allemand et l’anglais.[réf. souhaitée]

En pratique, l’utilisation du français comme langue de travail doit se traduire dans l'utilisation des outils informatiques tels que le web sémantique.

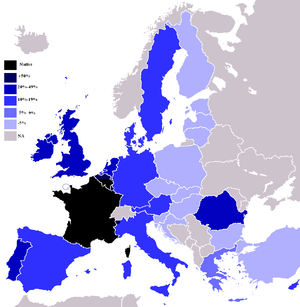

Langue étrangère

Elle est également la langue qui progresse le plus rapidement sur l’ensemble du continent africain (comme langue officielle ou comme langue étrangère). Le français est enseigné dans de nombreuses universités partout à travers le monde et il jouit d’un rayonnement notamment dans les mondes diplomatique, journalistique, judiciaire et universitaire. Le français est la deuxième langue étrangère la plus enseignée dans les écoles de l’Union européenne (l’espagnol arrivant seulement loin derrière en 4e position). Avec l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne depuis janvier 2007, le français repasse devant l’allemand en tant que langue étrangère la plus enseignée dans l’Union après l’anglais. De façon générale, le français demeure une des langues les plus enseignées dans le monde.

En raison du cas particulier d’un bloc linguistique hispanophone important en Amérique latine, seul continent où l’on retrouve de façon significative la langue espagnole (à part l’Espagne même), les États-Unis sont le seul grand pays anglophone du monde où le français n’est pas la première langue étrangère enseignée, laquelle est ici l’espagnol depuis les années 1980 ; c’était auparavant le français. Dans d'autres pays anglophones (Irlande, Canada anglophone, etc.), le français conserve le privilège d’être la première langue étrangère enseignée et loin devant les autres langues.

Les francophones

Articles détaillés : Distribution des francophones dans le monde et Variations régionales du français.En 1998, le Haut Conseil de la Francophonie estimait les francophones « réels » à 112,6 millions auxquels il convient d’ajouter 60,6 millions de francophones qualifiés de « partiels » ou « occasionnels », soit 173,2 millions de francophones. De plus, 100 à 110 millions de « francisants », qui, citons ici le rapport officiel, « ont appris le français pendant plusieurs années et en ont gardé une maîtrise variable ou qui sont amenés à le pratiquer, même partiellement, pour leur métier. » Le même type d’étude avait été mené par ce même organisme en 1989 (rapport publié en 1990) avec 104,6 millions de francophones « réels » recensés et 54,2 millions de « partiels », soit 158,8 millions de francophones. La progression enregistrée est importante avec un gain de 14,4 millions en 9 ans. Deux millions de ces « nouveaux » francophones sont des Français, démographie oblige, mais le gros du bataillon est fourni par le continent africain. La République démocratique du Congo serait d’ailleurs désormais le premier pays francophone du monde.[28] En extrapolant ces chiffres, on peut estimer le nombre des locuteurs francophones à officiellement quelque 183 millions en 2005 et le nombre total de personnes aptes à s’exprimer en français à environ 265 millions.[24]

Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision le nombre total de locuteurs d’une langue donnée, on estime que le français figure parmi les 10 langues les plus parlées du monde.

Les projections des Nations unies ont développé plusieurs scénarios afin d’évaluer différentes hypothèses sur l’avenir de la francophonie. Les deux plus plausibles sont la plus optimiste et la plus pessimiste. L’avenir de la langue dépendant énormément du développement de l'éducation en Afrique, le nombre de locuteurs peut donc sensiblement varier.[29] Selon le scénario le plus pessimiste, se basant simplement sur les chiffres actuels et les changements démographiques, les francophones seraient 276 millions de personnes dans le monde. Selon le scénario le plus optimiste, les chiffres seraient totalement différents. Avec l’éducation pour tous et l’importante croissance démographique de l’Afrique, on estimerait le nombre de locuteurs francophones à plus de 680 millions. Bien sûr, cela ne se fera pas sans l’aide des pays francophones du nord[30]. Le poids démographique des francophones dans le monde prendrait alors une toute autre mesure : 8 % de la population mondiale serait francophone en 2050 contre 2,9 % aujourd’hui. Dans la perspective d’une scolarisation des pays du sud, les Africains représenteraient plus de 80 % du nombre total des francophones, tandis que les Européens n’en représenteraient plus que 11 %.[31] Cela démontre l’importance et le poids de l’Afrique dans la francophonie, ainsi que l’importance de l’éducation dans ce même continent.

Usage de la langue française en France

En France, la langue française est la langue officielle de la République française (article 2 de la Constitution de 1958).

Son emploi dans l’affichage, la publicité, la consommation, le droit du travail et les organismes publics est soumis aux dispositions de la loi Toubon.

En particulier l'usage des termes en français recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, publiés au Journal officiel de la République française, et disponibles depuis 2008 dans le site internet FranceTerme, est obligatoire dans les services publics de l'État.[32]

Un dispositif public d'enrichissement de la langue française a été mis en place dans le cadre de l'application du décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, qui a fait suite à la loi Toubon.

Article détaillé : Décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.Étude de la langue française

La discipline qui s’occupe du Français est une subdivision de la linguistique romane : la linguistique française.

Les principales revues s’occupant de linguistique française sont, en France, Le Français moderne et Langue française.

Voir aussi

Notes et références

- ↑ Etude de George Weber sur les 10 langues les plus influentes du monde

- ↑ Le code était FRN jusqu'à la 14e édition d'Ethnologue

- ↑ [1].

- ↑ [2]

- ↑ "Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française" par l'abbé Grégoire, site du Trésor de la langue française au Québec

- ↑ Le Français face à la mondialisation

- ↑ Henriette Walter, Gérard Walter, Dictionnaire des mots d’origine étrangère, Paris, 1998

- ↑ Études littéraires

- ↑ Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, François Xavier Garneau

- ↑ Histoire des Acadiens, Robert Rumilly

- ↑ Le Français du Canada, Victor Barbeau

- ↑ Les études ethniques au Québec - bilan et perspectives, Gary Caldwell, Institut québécois de recherche sur la culture

- ↑ Canada et bilinguisme, Marta Dvorak

- ↑ Bibliographie du parler français au Canada : Catalogue analytique des ouvrages, James Geddes, Adjutor Rivard

- ↑ Charte canadienne des droits et libertés

- ↑ L’Office des affaires francophones d'Ontario

- ↑ Office québécois de la langue française - Avis au public

- ↑ Exemple : « courriel » est aussi utilisé en dehors du Québec

- ↑ Terme attesté en France : Journal officiel du 20 juin 2003

- ↑ Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

- ↑ Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui, S. Chartrand, Graficor 1999

- ↑ Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec.

- ↑ [3], Europeans and their Languages.

- ↑ a et b Le français dans le monde : une communauté en expansion, sur le site gouvernemental de France Diplomatie

- ↑ http://www.historia.fr/data/mag/703/70306201.html

- ↑ Histoire du traité de Versailles

- ↑ http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf

- ↑ Statistiques

- ↑ Marcoux : La francophonie de demain : essai de mesure de la population appartenant à la francophonie d’ici 2050, Érudit (cqd v32 n2 2003)

- ↑ http://www.erudit.org/revue/cqd/2003/v32/n2/008997art001n.png

- ↑ [4]

- ↑ Dictionnaire terminologique FranceTerme, l'enrichissement de la langue française

Liens externes

- L’Académie française

- Office québécois de la langue française

- Organisation internationale de la Francophonie

- Avenir de la langue française

Articles connexes

- Prononciation du français

- Orthographe française

- Grammaire française

- Auteurs francophones

- Français fondamental

- Le « FLE » ou Français langue étrangère

Étymologie

- linguistique

- Mots français empruntés à d’autres langues non romanes :

- origine indienne

- origine sémitique :

- origine grecque

- origine germanique :

- origine amérindienne

Jeux de langue

Divers

- Nouchi

- Impérialisme linguistique

- Politique linguistique de l'Union européenne

- (en) Mots persans d’origine française

- Portail des langues

- Portail de la francophonie

Catégories : Langue SVO | Langue flexionnelle | Langue syllabique | Inventaire de langues | Langue officielle | Langue de France | Langue française | Langue de la Vallée d'Aoste

Wikimedia Foundation. 2010.