- Ligature (typographie)

-

Pour les articles homonymes, voir Ligature.

Pour les articles homonymes, voir Ligature.Une ligature est la fusion de deux graphèmes d’une écriture pour n’en former qu’un seul nouveau, considéré ou non comme un caractère per se (à part entière). La ligature peut donner naissance à un digramme. Dans une écriture bicamérale, un digramme lié se distinguera d’un digramme simple par la majusculisation : si les deux caractères doivent être en majuscule capitale et le reste en bas-de-casse, c’est bien une ligature. Sinon, c’est un digramme simple (par exemple : IJsselmeer en néerlandais mais Château en français).

La ligature est donc un des procédés possibles d’enrichissement du stock de graphèmes d’une langue.

Il existe deux types principaux de ligatures :

- les ligatures esthétiques, qui sont optionnelles et ne s’utilisent que pour améliorer la lisibilité d’un document typographié ;

- les ligatures linguistiques, qui sont obligatoires.

Les ligatures sont parfois anciennes et peuvent tenir à la nécessité du gain de place sur un matériau (pierre, marbre, papyrus, parchemin, etc.) qui coûte cher. En Europe, les manuscrits médiévaux sont riches d’abréviations de natures diverses, parmi lesquelles de nombreuses ligatures. Il serait cependant faux de ne voir dans la ligature qu’une question d’économie : certaines sont purement esthétiques et ne font gagner aucune place.

Il existe d’autre part des caractères qui sont d’anciennes ligatures, esthétiques ou non, mais ne sont plus sentis comme tel :

- Dans les anciens manuscrits, deux i consécutifs étaient, pour des raisons d’esthétique et de lisibilité, écrits ij. Le i ne nécessitant pas à l’époque de point suscrit, la ligature y pour ij s’imposa plus tard en typographie.

- la ligature linguistique dite eszett, soit ß, provient d’une ligature esthétique entre ſ et s, donc un s long suivi d’un s rond (le s long étant une ancienne variante contextuelle de s) ou d’un z. Utilisée dans plusieurs langues d’Europe, elle ne se rencontre maintenant plus qu’en allemand ;

- l’esperluette, &, est à l’origine une ligature esthétique de et servant d’abréviation. Elle est devenue un véritable logogramme, au même titre que les chiffres dits « arabes » : selon sa langue, on la lira et, y, and ou encore und ;

- l’arobase, @, remonte à la graphie onciale de la préposition latine ad liée pour servir d’abréviation[réf. nécessaire].

Enfin, on nomme, improprement, ligatures le fait que les caractères d’une écriture s’adaptent selon leur place dans le mot. On préférera à ce terme celui de variante contextuelle, qui constitue un article séparé. De même, surtout dans les semi-syllabaires indiens, les consonnes se modifient selon qu’elles portent ou non une voyelle. Il semble plus pertinent de traiter ce sujet séparément, dans l’article lettre conjointe.

Sommaire

Ligatures esthétiques

Alphabet latin

N’étant pas obligatoires, elles sont surtout utilisées dans la production de documents d’abord manuscrits (elles sont fréquentes dans les manuscrits médiévaux, soit comme abréviations soit pour des raisons purement décoratives) puis imprimés, pour améliorer la lisibilité d’un texte ou simplement l’agrémenter.

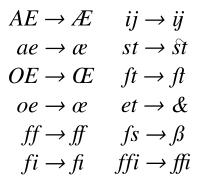

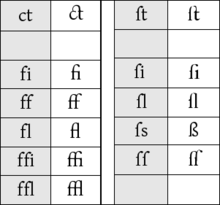

Dans le premier cas, surtout en imprimerie, il s’agit de réduire nombre de collisions inesthétiques entre certains caractères. Les plus courantes portent sur les lettres f et s long (variante contextuelle de s) suivis de i et l. Le point du i ou la hampe du l entrent en collision après le f ou le s long, à moins qu’on ne les espace. Du temps de l’imprimerie au plomb, les collisions entre ces caractères pouvaient d’ailleurs entraîner leur rupture (c’est pourquoi on les appelle aussi ligatures techniques). En allemand, l’utilisation des ligatures esthétiques se doit de respecter des contraintes morphologiques : en effet, les germanophones n’utilisent les ligatures en f que si les deux lettres appartiennent au même radical du mot.

Des ligatures du type de ct ne sont pas liées à des problèmes de collision entre caractères : elles sont purement esthétiques et, sûrement, imitent la graphie manuscrite cursive.

De toutes ces ligatures, seule celle du s long suivi d’un s rond a acquis le statut de graphème : c’est le eszett (ß) allemand.

Enfin, dans les textes latins imprimés, on emploie volontiers, ce que ne faisaient pas les Romains de l’Antiquité, les ligatures œ et æ. Leur utilisation ressortit surtout à la composition soignée.

La Fraktur allemande comprenait de nombreuses ligatures, surtout dans sa variante manuscrite, tracées d’un seul mouvement, parmi lesquelles : ch, ck, st, ss / sz (tracées toutes deux ß) et tz.

Gaélique irlandais

Le gaélique irlandais, qui s’écrit avec l’alphabet latin, utilise « ⁊ » au lieu de « & ».

Alphabet arabe

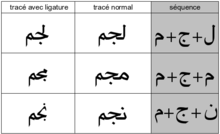

L’alphabet arabe connaît des ligatures esthétiques. Celles-ci sont optionnelles et se rencontrent surtout dans des compositions soignées. Ces ligatures ne doivent pas être confondues avec les variantes contextuelles ou la ligature linguistique lâm ’alif, (voir plus bas) lesquelles sont toutes deux obligatoires. Voici ci-contre quelques ligatures possibles. Rappelons que l’arabe s’écrit de droite à gauche ; dans le tableau, les ligatures concernent, dans l’ordre, les lettres lâm, mîm et nûn formant ligature avec un jîm. Pour des raisons de lisibilité, on a ajouté un mîm final, qui ne fait pas partie de la ligature.

Alphabet cyrillique

L’alphabet cyrillique a fait grand usage des ligatures. Ainsi, plusieurs voyelles se sont liées une mouillure précédente (notée ici і) : ю (historiquement іоу), ainsi que les lettres désuètes ѥ (іе), ѩ (іѧ), ѭ (іѫ). Par contre, я n’est pas une ligature, bien que le cyrillique ancien ait disposé d’une ligature іа, introduite dans la version 5.1 d’Unicode (Ꙗ). De même, il existe une ligature іѣ (Unicode Ꙓ), extrêmement rare. Enfin, le cyrillique ancien possédait encore deux ligatures : ѿ (ѡт, abréviation pour ot) et ѹ (оу). Cette dernière est un calque du grec, qui notait –à l’instar du français– le son [u] par le digraphe ου. Le cyrillique n’ayant pas de son [y], le digraphe s’est soudé en ѹ, puis у surmontant un о, et enfin y. D’autres lettres utilisées dans les langues slaves sont d’anciennes ligatures : ы (ъі, à l’époque ь et ъ étaient parfois confondus), щ (шт), њ (нь), љ (ль). Il est à noter que les ligatures serbes љ et њ pourraient posséder trois casses, à l’instar de leurs équivalents en alphabet latin lj, Lj, LJ et nj, Nj, NJ. Néanmoins leur codage informatique ne possède que deux casses. D’autres ligatures ont été introduites pour noter les langues non-slaves de Russie : ҥ (нг), ҵ (тц).

Alphabet grec

Article détaillé : Ligatures de l'alphabet grec.L’alphabet grec possède un certain nombre de ligatures, lesquelles ne sont maintenant plus utilisées ou rarement.

La première que l’on peut citer est un caractère similaire à l’esperluette mais bien moins fréquent en grec imprimé que celle-là ne l’est dans l’alphabet latin. C’est une ligature ancienne (ce qui est contesté par certains grammatologues) et d’usage fréquent dans les textes papyrologiques et médiévaux pour la conjonction de coordination καὶ kaì, « et », soit ϗ (en image, le caractère étant rarement inclus dans les polices :

). La ligature est devenue un signe d’abréviation au même titre que le & latin. La forme actuelle de l’abréviation remonte à sa variante hellénistique : au cours de siècles, elle en était venue à prendre des tracés très différents. Cette ligature n’est quasiment pas utilisée dans l’impression : elle ressortit surtout aux usages informels et manuscrits. Contrairement au « & » latin, « ϗ » dispose d’une majuscule : « Ϗ ».

). La ligature est devenue un signe d’abréviation au même titre que le & latin. La forme actuelle de l’abréviation remonte à sa variante hellénistique : au cours de siècles, elle en était venue à prendre des tracés très différents. Cette ligature n’est quasiment pas utilisée dans l’impression : elle ressortit surtout aux usages informels et manuscrits. Contrairement au « & » latin, « ϗ » dispose d’une majuscule : « Ϗ ».Les autres ligatures, d’emploi fréquent dans les textes médiévaux, sont généralement sorties des usages au cours du XVIIIe siècle, période à laquelle cet alphabet a acquis sa forme quasi définitive.

Alphabet arménien

Ligatures linguistiques

Bien différentes des premières, elles sont obligatoires et normalisées. De telles ligatures sont de deux natures différentes :

- soit elles donnent naissance à un nouveau graphème et leur apparition n’est pas prévisible ;

- soit elles sont considérées comme une variante obligatoire, sont prévisibles mais ne donnent pas naissance à un nouveau graphème.

Ligatures comme graphèmes

Œ

Article détaillé : Œ.Le français (qui semble être la seule langue à le faire) connaît une telle ligature, la lettre Œ / œ, dite « e dans l’o ». Il n’est pas possible de la considérer comme la réunion esthétique des deux lettres oe car son utilisation dépend entièrement de l’étymologie du mot et ne peut être considérée ni optionnelle ni systématique.

Il faut considérer séparément, pour des raisons historiques, deux types de mots contenant un œ :

- les mots d’emprunt savants à orthographe étymologisante ;

- les mots hérités anciens.

Dans les mots empruntés au latin

Il existe un assez grand nombre de mots empruntés principalement au latin et prenant un œ, qu’on ne peut prononcer que comme une voyelle unique, en l’occurrence /e/ (de blé ; cela entraîne donc la prononciation /s/ de c). C’est bien un digramme, que l’on doit opposer à la rencontre de o et e dans un mot comme coexistence. Voici quelques exemples de ces mots savants ou empruntés :

- cœlacanthe /selakɑ̃t/ ;

- œnologie /enɔlɔʒi/ ;

- Œdipe /edip/ (rappelons que la ligature, en capitale, se trace Œ et non OE, ou Oe, ce qui confirme son statut de graphème unique) ;

- fœtus /fetys/ (dans ce mot, c’est une erreur car le mot latin ancien est fētus ; la graphie avec œ est postérieure au IIe siècle et s’explique par hypercorrection : en effet, à cette époque, œ et ē se prononçaient à l’identique), etc.

Dans une prononciation courante, certains mots sont prononcés avec /ø/ (de feu) : c’est le cas pour œnologie et Œdipe. Considérée fautive par certains, cette prononciation est alternativement proposée dans de nombreux dictionnaires. Elle est du reste très fréquente (œsophage est plus souvent entendu avec /ø/ que /e/).

Étymologiquement, ces mots remontent le plus souvent à la diphtongue latine œ, qui se prononçait /oe/ ou, plus probablement, /oj/. À partir du IIe siècle de notre ère, elle s’est monophtonguée en /e/, ce dont attestent des termes comme économie, fétide ou peine, qui proviennent du latin œconomia, fœtidus et pœna. Le maintien d’une graphie en œ prouve que les mots contenant la ligature sont des emprunts relativement récents ; leur orthographe est donc étymologisante. Pour l’anecdote, la diphtongue latine œ peut, c’est le cas dans œconomia, représenter la diphtongue grecque οι / oi dans des emprunts au grec : οἰκονομία / oikonomía.

La notation au moyen du digramme lié œ est ancienne : les typographes français, citant des mots latins, ont respecté l’orthographe de l’époque, qui prévoyait la ligature. Du reste, les mots n’étaient pas forcément sentis comme français. Aux premiers temps, œ n’était donc pas une lettre française.

Dans les mots hérités

Les mots qu’on dit hérités sont ceux qui constituent le fonds lexical proprement français provenant d'un état antérieur de la langue.

Il existait en moyen français nombre de mots se prononçant avec un /ø/ (dans feu). La notation de ce phonème était flottante depuis l’époque médiévale : eu, oe, oeu ou ue (euvre, oevre, œuvre, uevre pour l’actuel œuvre). L’une des graphies retenues, et normalisée plus tard par l’Académie française, a consisté à se servir de oeu, écrit parfois avec la ligature à l’imitation de la diphtongue latine œ. On trouve ainsi pour le même mot œuvre, au XVIe siècle (la distinction entre u et v n’était pas encore faite, les lettres étant senties comme des variantes contextuelles) :

- oeuure chez Étienne Dolet dans La maniere de bien traduire d’une langue en aultre : d’aduantage de la punctuation de la langue Francoyse, plus des accents d’ycelle de 1540 ;

- œuvre chez Thomas Sébillet dans son Art pöétique François pour l’instruction dés ieunes studieus, & et encor peu avancéz en la Pöésie Françoise de 1548 ;

- mais… euuvres chez Louise Labé dans l’édition de ses œuvres de 1556 (remarquons tout de même que la typographie de cette édition laisse à désirer par un certain manque de cohérence ; on en voit d’autres exemples dans cédille).

La graphie ne se fixe sur œu avec la ligature (et œi pour le mot œil) qu’au XVIIe siècle. Les mots concernés proviennent de mots latins qui contenaient un o (soror → sœur, opus → œuvre, oculus → œil, bos → bœuf, etc.). Pourtant, des mots comme peuple (latin populus) ou meuble (latin mobilis) n’ont pas été concernés et sont restés sur eu. On avance souvent comme argument justifiant le maintien de cette ligature dans l’orthographe la volonté de garder la proximité entre mots issus d’un même radical latin : ainsi, le œ de sœur rappelle le o de sororal, celui d’œuvre le ou d’ouvrier, ouvrage, ouvrable, tandis que bœuf reste lié à bouvier, cœur à cordial, mœurs à moral, vœu à vouer, œuf à ovaire, ove, oval, etc. L’argument est spécieux en ce sens qu’on devrait dans ce cas écrire pœuple car populaire ou encore mœuble car mobilier, sœul car solitude, etc. On le voit : l’utilisation de ce digramme est arbitraire et ne se justifie pas.

On avance aussi que la notation du phonème /œ/ au moyen de la ligature a permis d’éviter nombre d’homonymies fréquentes depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle : eu pouvait en effet se lire /y/ ou /œ/, comme dans seur, dont on distingue maintenant sœur de sûr (pour le passage de eu à û, consulter Accent circonflexe en français). C’est encore une fois, du moins actuellement, un argument spécieux : les mots dans lesquels eu devait se lire /y/ ont tous, à l'exception des formes en eu du verbe avoir (participe passé eu(e)(s) et passé simple eus, eut, eûmes, eûtes, eurent), été réécrits en û ou u au XVIIIe siècle (ainsi veu → vu, seur → sûr, etc.).

En conclusion, vu que œu et eu notent le même phonème et que la distinction entre les deux graphies est tout artificielle, il convient de reconnaître que tous deux sont des digrammes (ou des trigrammes si l’on compte deux caractères pour œ), c’est-à-dire des groupes de deux lettres servant à noter un unique phonème. On ne peut donc pas écrire oeu à la place d'œu dans les mots qui réclament la ligature car oe n’est pas un digramme mais une suite de voyelles et l’on ne peut jamais substituer œ à oe. Les deux graphies n’ont donc aucun rapport et doivent être différenciées.

Autres cas

Dans de rares mots d’emprunt à l’allemand, œ français représente un ö (o umlaut). On prononce comme en allemand : lœss /løs/, rœsti /ʁøʃti/ ou /ʁøsti/ (rösti est aussi attesté). L’utilisation de la ligature ne se justifie pas : en effet, si le o umlaut allemand remonte bien à oe et s’il est parfois encore écrit ainsi, il n’est, dans les pays germanophones, jamais lié au e. D’ailleurs, un mot comme foehn /føn/, emprunté à l’allemand, n’est pas proposé sous la graphie *fœhn par le Petit Robert (édition électronique de 2001), lequel écrit pourtant bien lœss et rœsti. Il y a là un manque de cohérence patent.

Œ n’est pas OE

Par opposition à ces mots en œ, il en existe d’autres dans lesquels o et e se suivent naturellement et sont prononcés différemment : coexistence /koɛgzistɑ̃s/, moelleux /mwelø/, coercitif /koɛʁsitif/, etc.

En conclusion, il n’est pas possible d’affirmer que le digramme lié œ n’est pas un graphème unique car son emploi n’est pas prévisible. Pourtant, il n’a pas de place particulière dans le classement alphabétique : on le confond avec les mots en oe, à la manière des autres digrammes (ch, ge, gn, etc.).

- À part dans de rares documents, les Romains n’ont pas utilisé la ligature œ pour noter leur diphtongue (on trouve quelques ligatures Œ en fin de ligne dans la quadrata). L’usage d’une ligature s’est développé, d’abord sporadiquement, dans des textes médiévaux puis, plus souvent, dans des éditions postérieures de textes latins, sous l’influence de la prononciation monophtonguée ; en sorte, la ligature œ est déjà fréquente dans les éditions imprimées de textes latins ou pour les mots sentis comme latins avant qu’elle ne soit utilisée dans certains mots français pour noter /œ/ et non /e/ (c’est d’ailleurs particulièrement visible au XVIe siècle) ;

- en API, le symbole /œ/ note la voyelle mi-ouverte labialisée de peur. Il existe une petite capitale, /ɶ/, représentant une voyelle ouverte labialisée qui s’entend en allemand d’Autriche dans un mot comme Seil, « corde », prononcé /sɶː/ (d’après le Handbook of the IPA, Cambridge University Press).

- la pseudo-ligature, parfois vue sur des enseignes, entre un O initial majuscule suivi d’un e minuscule (comme dans Maître d’Œuvre) est typographiquement fantaisiste et fautive[1].

Æ

Autre ligature célèbre, Æ / æ se rencontre principalement en islandais, danois et norvégien. C’est un graphème unique, qui, en islandais, représente une diphtongue : /ai/ (bref ou long). En danois et norvégien, c’est une voyelle simple, respectivement /ɛ/ ou /e/ (bref ou long) et /æ/ (bref ou long). Dans ces trois langues, elle est classée séparément, en tant que lettre individuelle dans l’ordre alphabétique, à la suite de þ en islandais, de y en danois et norvégien. C’est un emprunt à une ligature d’abord apparue en vieil anglais au VIIIe siècle pour noter le son /æ/ de cat (entre /a/ et /ɛ/) : les scribes anglais, en effet, ne pouvaient pas, avec les seules lettres latines, écrire ce son absent du latin. Cette ligature, que l’on a nommée ash d’après le nom de la rune servant au même phonème, a donc permis d’accroître le stock de graphèmes.

En français, quelques rares mots savants ou expressions latines lexicalisées se servent de æ, prononcé /e/ (comme œ, du reste) :

- cæcum /sekɔm/ ;

- (ad vitam) æternam /etɛʁnam/ ;

- (curriculum) vitæ /vite/ ;

- ex æquo /ɛgzeko/ ;

- et cætera /ɛt setera/ (c’est une graphie concurrente d’et cetera, issue, comme fœtus, d’une hypercorrection), etc.

- tænia;

- Le prénom Lætitia, d’origine latine.

Dans ces mots, la ligature représente étymologiquement l’ancienne diphtongue latine æ, prononcée /ae/ ou /ai/, qui s’est monophtonguée en /e/ au IIe siècle de notre ère. Le développement est le même que pour œ : de nombreux mots français utilisent é là où on trouvait æ en latin : sévir (sævire), cécité (cæcitatem), pénitence (pænitentiam). Seulement, les emprunts savants avec æ sont plus rares. Comme pour œ, toujours, æ latin peut provenir d’une ancienne diphtongue αι / ai grecque dans des mots d’emprunt à cette langue : παιδαγωγία / paidagôgía → pædagogia → pédagogie.

Bien que relativement rare, la ligature æ ne doit pas être confondue avec la suite de lettres ae, présente dans des mots comme paella. Il convient donc, dans une composition typographique soignée, de bien différencier les deux. Elle n’a cependant pas de place particulière dans l’ordre alphabétique : on la classe en même temps que les mots en ae, à la manière des autres digrammes (ch, ge, gn, etc.). On voit donc bien que cette ligature n’est donc pas réellement linguistique en français. Elle est presque purement esthétique et s’utilise surtout dans les textes latins tels que présentés actuellement.

Elle devrait être évitée pour les pluriels du type supernova / supernovæ : en effet, ce terme est lexicalisé depuis assez longtemps pour que l’on se passe d’un pluriel latin. De fait, supernovas est bien plus cohérent.

Notes :

- À part dans de rares documents, les Romains n’ont pas utilisé la ligature æ pour noter leur diphtongue (elle apparaît cependant un peu plus souvent que Œ dans la quadrata en fin de ligne). Cet usage s’est surtout développé, d’abord sporadiquement, dans des textes médiévaux puis, plus souvent, dans des éditions postérieures de textes latins, sous l’influence de la prononciation monophtonguée. Comme æ n’a servi, pour le français, que dans quelques rares mots empruntés au latin, son introduction dans l’orthographe française est antérieure à celle du œ français de bœuf ;

- en API, le symbole [æ] note la voyelle de l’anglais cat.

Consulter aussi Æ.

IJ

C’est en néerlandais que IJ / ij forme une ligature au statut de graphème, qui sert à noter la diphtongue /ɛi/ (ou /ə/ en position atone). À la différence du digramme ei de même valeur phonétique actuellement (ce qui n’a pas été toujours le cas), ij est bien une ligature, ce que l’on peut constater par les règles de majusculisation : il convient en effet d’écrire IJsselmeer et non *Ijsselmeer, alors qu’on ne mettra en majuscule que la première lettre de ei, « œuf » : Ei. Le ij note à l’origine, en moyen néerlandais (dès avant le XIIIe siècle), un i long. La lettre j étant à l’époque une variante du i, on peut considérer le ij comme un double i.

C’est donc à l’origine un digramme qui prend plus tard le statut de ligature. Écrite à la main de manière cursive, celle-ci prend la forme d’un ÿ. En afrikaans, l’évolution graphique s’est poursuivie et on écrit simplement y (mais dans aucun des cas on n’utilisera la lettre ÿ en remplacement de ij dans un texte dactylographié ou imprimé). D’un digramme, on est donc passé par l’intermédiaire de la ligature à une lettre simple se confondant avec la lettre y déjà présente. On peut comparer cette évolution avec celle du digramme uu (voir plus bas).

En lituanien moderne, le i long est noté par la lettre y, provenant également d’une ligature ij.

Consulter aussi IJ.

W

Bien qu’aujourd’hui ce graphème soit une lettre simple, c’est bien, historiquement, une ancienne ligature, d’où son nom, « double v ». La réunion de deux v (ou de deux u puisqu’il faut attendre le XVIe siècle pour que l’on commence à distinguer v et u, la première étant normalement une capitale, la seconde une minuscule) semble être une invention des scribes médiévaux anglais, lesquels n’avaient pas de graphème pour noter le /w/ de leur langue (le vieil anglais, en l’occurrence). En effet, u servait déjà à la voyelle /u/ (on remarque que les Romains n’ont pas eu ces scrupules puisque /u/ et /w/ s’écrivaient dans leur langue au moyen de la même lettre, V).

Pour pallier cette lacune, les scribes anglais se sont d’abord servis, au VIIe siècle, d’un digramme uu (voire de u seul). Cependant, au VIIIe siècle, c’est la lettre ƿ (wynn, wyn ou wen ; elle est issue de la rune ᚹ, de même valeur phonétique) qui s’est imposée. Au XIe siècle, les scribes normands (après les victoires de Guillaume le Conquérant) ont réintroduit le digramme uu sous une forme ligaturée : la lettre w était née (w se dit, en anglais, double u). La ligature viendrait donc d’Europe continentale. On la trouve en effet au Moyen Âge dans les manuscrits picards-wallons (en wallon aussi la lettre est nommée doublu — double u).

La lettre ƿ, plus fréquente en vieil anglais que w, n’a cependant cessé d’être employée en moyen anglais qu’au XIVe siècle, définitivement remplacée par w. Actuellement, on utilise même w à la place de ƿ dans la transcription traditionnelle.

Ligatures non graphémiques

L’exemple le plus probant de ce type de ligature se rencontre dans l’alphabet arabe. Outre ses nombreuses variantes contextuelles, il connaît en effet une ligature linguistique, donc obligatoire, qui ne conduit pas à la création d’une nouvelle lettre. Il s’agit de la ligature lâm ’alif : quand la lettre lâm est suivie d’un ’alif, l’ensemble doit nécessairement s’écrire avec la ligature et non les variantes contextuelles attendues. Pourtant, cette ligature ne constitue pas une lettre. Dans le tableau ci-dessous, la seconde ligne montre un exemple de tracé incorrect au moyen de la variante contextuelle. Seul le premier tracé est admis (rappelons que l’arabe se lit de droite à gauche, soit respectivement : lâm + ’alif → résultat) :

D’autres ligatures existaient, ou existent encore dans des compositions typographiques soignées. Elles ne sont cependant pas obligatoires mais seulement esthétiques (voir plus haut).

Informatique

Les ordinateurs propres aux utilisateurs francophones ne possèdent que deux ligatures accessibles au clavier : l’esperluette et l'arobase. Les ligatures linguistiques sont accessibles comme caractères spéciaux. Seuls les Mac proposent les ligatures en fl et fi dans le codage Mac Roman.

En HTML, les ligatures les plus courantes s’obtiennent comme suit :

- œ → œ ;

- Œ → Œ ;

- æ → æ ;

- Æ → Æ ;

- ß → ß ;

- fi → fi ;

- & → &.

Unicode possède quelques ligatures supplémentaires : ff, fi, fl, ffi, ffl, ſt, st dans sa table des formes de présentation alphabétiques.

Notes et références

- Yannis Haralambous, « Unicode et typographie: un amour impossible », 2002 Page 132

Voir aussi

Liens internes

- Æ, œ, &, ß ;

- typographie, écriture ;

- variante contextuelle, lettre conjointe ;

- lettres supplémentaires de l’alphabet latin, lettres supplémentaires de l’alphabet grec ;

- classement alphabétique ;

- diacritique ;

- abréviations.

Liens externes

- Jacques André et Jean-Louis Estève, Ligatures et caractères contextuels, Cahiers GUTenberg, numéro 22, septembre 1995.

- (en) Un site en anglais consacré à une police ligaturée (fonctionne avec une macro Word).

Wikimedia Foundation. 2010.