- Musée des beaux-arts de Lyon

-

Musée des beaux-arts de Lyon Informations géographiques Pays  France

FranceVille Lyon Adresse 20, place des Terreaux

69001 LyonCoordonnées Informations générales Date d’inauguration 1801 Collections Antiquités égyptiennes, grecques et romaines, peintures du XIVe au XXe siècle, sculptures, objets d'art, pièces et médailles, arts graphiques Nombre d’œuvres Environ 62 800[1] Superficie 14 800 m² dont 6 900 m² d'espaces d'exposition[2] Informations visiteurs Nb. de visiteurs/an 241 916 (2007) 250 138 (2008) 294 610 (2009)[3] Site web Site officiel Géolocalisation sur la carte : Grand Lyon

Géolocalisation sur la carte : France

modifier

Le musée des beaux-arts de Lyon est un musée municipal fondé en 1801 et situé sur la place des Terreaux dans une ancienne abbaye de bénédictines, l'abbaye des Dames de Saint-Pierre, édifice classé monument historique et plus connus sous le nom de palais Saint-Pierre. De 1988 à 1998 le musée a connu de grands travaux de rénovation qui ont permis une extension importante des surfaces d'expositions. Réparties sur 70 salles, ses collections embrassent une période comprise entre l’Égypte antique et l’art moderne et la plupart des disciplines artistiques y sont représentées, faisant du musée des beaux-arts l’un des plus importants musées français et européens[4]. Des expositions temporaires y sont proposées toute l’année.

Sommaire

Histoire

L'abbaye bénédictine

Les origines de l’abbaye de Saint-Pierre-les-Nonnains

Le bâtiment qui abrite le musée des beaux-arts depuis sa création était à l’origine la plus importante abbaye de Lyon, un lieu qui a été au centre de la vie de la ville pendant de nombreux siècles. Sa date exacte de fondation est cependant inconnue. Bien avant l’abbaye bénédictine établie au VIIe siècle, un monastère placé sous la protection du premier des apôtres semble exister à Lyon dès le IIIe siècle : c’est ce qu’affirme l’évêque de Lyon Ennemond, qui raconte qu’un certain Aldebert, gouverneur de Lugdunum sous le règne de Septime Sévère, s’étant converti au christianisme, dote richement de terres le « monastère des Dames de Saint-Pierre » en 208[5]. Au IVe et Ve siècle, le monastère est déjà régi par des abbesses, toujours selon ce que rapporte Ennemond. Mais après l’effondrement de l’Empire romain à la fin du Ve siècle, Lugdunum connaît une longue période de crise, accentuée par une épidémie de peste en 571 et les crues conjointes et répétées du Rhône et de la Saône. Le monastère traverse alors des heures difficiles et il se peut même qu’il ait été détruit ou dépeuplé par ces catastrophes. Malgré les efforts des évêques Sacerdos et Priscus pour le relever de ses cendres, c’est sous une nouvelle règle monastique, celle de Saint Benoît, que le monastère va véritablement connaître une seconde naissance, vers le VIIe siècle. Cette nouvelle règle, mise au point au Ve siècle par Benoît au mont Cassin, est considérée à l’époque comme un modèle en matière de sagesse et de rigueur[6]. Cependant, là aussi, aucun document d'époque ne permet de déterminer la date précise à laquelle la règle bénédictine fut adoptée, bien que Berger de Moydieu affirme qu’elle entra en vigueur sous abbatiat de la sœur d’Ennemond, Lucie, entre 665 et 675[7],[8]. Sous le règne de Charlemagne, l’archevêque de Lyon Leidrade, dont des lettres mentionnant l'abbaye ont été conservées, fait entièrement reconstruire celle-ci. Dès cette époque, l'abbaye est connue sous le nom de Saint-Pierre-les-Nonnains et est le plus riche établissement religieux de la ville. Elle jouit aussi d'une indépendance toujours plus prononcée vis-à-vis du reste du clergé lyonnais, puisque, par exemple, elle relève directement du Vatican[9].

L’abbaye du XIIe siècle au XVIIe siècle

Au Moyen Âge, l’abbaye est appelée, dans les textes officiels, « Monasterium sancti Petri puellarum » (« Monastère des filles de Saint-Pierre ») ou bien « Ecclesia que dicitus Sancti Petri puellarum » (« L’église qui se nomme des filles de Saint-Pierre »)[10].

Depuis sa création, elle a toujours disposé de deux églises. L’église conventuelle se nomme église Saint-Pierre. Elle est reconstruite dans le style roman au XIIe siècle, aspect qu’elle conserve jusqu’à la reconstruction de l'abbaye au XVIIe siècle. Juste à côté d'elle, se trouve une autre église plus petite, l’église Saint-Saturnin (aussi appelée Saint-Sornin), qui est une paroissiale dont les revenus sont perçus par les moniales.

C’est une abbaye aristocratique, régie par des moniales issues de la haute noblesse. Vers le milieu du XIVe siècle, les novices, pour être admises au couvent, doivent fournir la preuve d'au moins quatre générations de noblesse paternelle[11]. Les moniales forment une assemblée, que l’on appelle le chapitre, où elles élisent elles-mêmes leur abbesse, qui garde cette position à vie. Celle-ci ne rend compte de son élection qu’au pape et n’est aucunement soumise à l’autorité de l’archevêque de Lyon[11]. Elle porte même la crosse à la manière des évêques. Elle est la maîtresse du couvent et elle administre les nombreux biens matériels lui appartenant. En effet, celui-ci possède de nombreuses richesses, il est notamment fort bien doté en terres.

À partir du XVIe siècle cependant, la discipline devient moins stricte et l’on observe des relâchements dans les règles de la vie communautaire : à cette époque les sœurs vivent souvent en dehors du couvent dans des maisons privées, voire dans d’agréables hôtels particuliers entre cour et jardin, et le chapitre ne se réunit guère plus d’une fois par an[12]. Lors d’une visite royale à Lyon en 1503, Louis XII et la reine Anne de Bretagne reçoivent des plaintes concernant la mauvaise conduite des moniales. Celles-ci sont alors sommées de reprendre une vie de clôture dans l’abbaye et de respecter la règle de Saint Benoît. Refusant cette réforme, qu’elles jugent trop sévère, les moniales, soutenues par leurs puissantes familles, se rebellent et font appel au pape, leur protecteur, pour défendre leurs droits[12]. En 1516, elles font part de leur mécontentement directement devant la reine Claude de France. Il est alors décidé de les expulser de l’abbaye, ce dont se charge l’archevêque François II de Rohan. Pour les remplacer, des filles de familles moins prestigieuses sont choisies. L’abbaye, même si elle reste toujours aussi riche, perd alors peu à peu ses privilèges et surtout son indépendance : en 1637, elle passe finalement sous l’autorité de l’archevêque de Lyon[9]. Entre temps les moniales sont déchues de leur droit de nommer elles-mêmes leur abbesse, privilège qui revient désormais au roi en personne.

L'abbaye royale et la reconstruction du palais Saint-Pierre

C'est au XVIIe siècle que le palais prend sa configuration actuelle. Des bâtiments antérieurs du couvent « Saint-Pierre-les-Nonnains », ne subsiste aujourd’hui que le porche roman de l'église conventuelle, datant de la reconstruction du XIIe siècle. C’est Anne de Chaulnes (vers 1625-1672), fille du maréchal et pair de France Honoré d’Albert et abbesse de 1649 à sa mort, qui décide, en 1659, de la reconstruction de celle que l’on nomme alors « l’abbaye royale des Dames de Saint-Pierre »[13]. Elle choisit l’architecte avignonnais François Royers de la Valfrenière pour mener à bien ce projet. Déjà âgé à l’époque des travaux (il meurt en 1667), la reconstruction du palais est son grand-œuvre. Il conçoit l’élévation monumentale de la façade le long de la place des Terreaux ainsi que celle des deux façades latérales.

La première pierre est posée par un « petit pauvre » le 16 mars 1659[2]. L'édifice conçu par Royers de la Valfrenière se présente comme un imposant palais de style romain, s'étirant sur tout un long côté de la place des Terreaux. Mais à la mort d’Anne de Chaulnes en 1672, deux ailes doivent encore être construites et la réalisation du décor intérieur n’a pas encore commencé. C’est sa belle-sœur, Antoinette de Chaulnes (1633-1708) qui, lui ayant succédé à la tête de l’abbaye en 1675, va mener à terme le projet. Une somptueuse décoration intérieure, aujourd’hui presque entièrement perdue, est exécutée entre 1676 et 1687[13]. Une partie des travaux est confiée au peintre et architecte lyonnais Thomas Blanchet (1614-1689), « Premier peintre de la Ville », qui, depuis son retour d’Italie en 1655, est très estimé pour ses décors monumentaux. A l’époque où Antoinette de Chaulnes fait appel à lui, il vient de prouver l’étendue de son talent en décorant les plafonds et les murs de l’Hôtel de ville[14]. De ses réalisations au palais Saint-Pierre, ne subsistent plus, de nos jours, que le grand escalier d’honneur, auquel une restauration récente a rendu son éclairage d’origine par cinq fenêtres, et le réfectoire, à l’exubérant décor baroque. Pour décorer celui-ci, il s’entoure des sculpteurs Simon Guillaume et Nicolas Bidault, de Marc Chabry qui réalise les armoiries (notamment celles des sœurs de Chaulnes) et du peintre Louis Cretey, récemment revenu d’Italie, qui peint deux toiles monumentales aux extrémités de la salle ainsi que trois compositions décorant les oculi de la voûte. Au total, les travaux de reconstruction auront coûté la somme considérable pour l'époque de 400 000 livres[15]. Le palais et son nouveau décor restent inchangés jusqu’à la Révolution[16]. Des échoppe sont aménagées au rez-de-chaussé du palais lors de sa reconstruction, afin d'être louées à des commerçants, ce qui assure des revenus conséquents à l'abbaye. Le nouveau bâtiment est, au moment de son achèvement, la plus belle réalisation baroque de Lyon et son étendue et sa monumentalité toutes italiennes ne cessent pas de fasciner les visiteurs. Au XVIIIe siècle, l’abbaye est toujours aussi prospère : en 1755, elle est considérée comme l’une des cinq plus riches de France[15].

Le musée des beaux-arts

L'entrée du cloître du palais Saint-Pierre de Lyon par Ferdinand Bourjot, vers 1820, plume et lavis d'encre de Chine sur papier, 20 x 13,5 cm.

L'entrée du cloître du palais Saint-Pierre de Lyon par Ferdinand Bourjot, vers 1820, plume et lavis d'encre de Chine sur papier, 20 x 13,5 cm.

La Révolution et la création du musée

La Révolution française va cependant bouleverser la destination du lieu et sonner le glas de l'abbaye, après plus de mille ans d'existence. Les trente-et-un moniales encore présentes au monastère en 1790 sont expulsées deux ans plus tard, à la suite des décrets des 4 et 6 août 1792 qui suppriment les congrégations religieuses[15]. Vidé de ses occupants, le palais échappe alors de peu à la destruction qu’ont connu tant d’autres établissements religieux à la Révolution. Si la plupart des décors intérieurs disparaissent lorsque qu’une caserne s’installe dans le palais en 1793, et si l’église Saint-Saturnin est détruite, le bâtiment est finalement épargné par les différents projets d’urbanisme mis au point par les révolutionnaires, dont un prévoyait notamment de pratiquer des ouvertures au milieu de chaque aile du palais[16]. Ce n’est qu’en 1802 que le bâtiment sera définitivement sauvé, la Ville de Lyon obtenant du gouvernement que le palais soit retiré de la liste des biens nationaux où il était placé depuis 1791.

À Lyon, comme dans toute la France, les révolutionnaires entendent rassembler en un même lieu les œuvres d’art saisies ou confisquées au clergé et à la noblesse pour les montrer au public, afin d’éduquer le peuple et d’« encourager les arts »[16]. L’idée de créer un muséum dans le palais Saint-Pierre germe dans l’esprit des autorités de la ville. Elle est motivée avant tout par le besoin de relancer l’industrie soyeuse à Lyon, « basée sur l’art du dessin », et qui a subi un brutal coup d'arrêt à causes des ravages du siège qu'a subi la ville en 1793. C’est pourquoi le député du Rhône au Conseil des Cinq-Cents, Étienne Mayeuvre de Champvieux, fait la demande au gouvernement d’envoyer à Lyon « quelques tableaux des trois écoles » dont « quelques Van Huysum pour l’étude de la fleur, étude essentielle pour Lyon »[17]. Il faut en effet que les dessinateurs des fabriques de soieries puissent se former « par la vue des chefs-d’œuvre de l’art »[17]. L’Etat témoigne de sa bonne volonté en envoyant, les mois qui suivent, six tableaux de fleurs et d’animaux[13]. Mais c’est le décret consulaire du 1er septembre 1801, le fameux arrêté Chaptal, qui va accomplir le dessein des révolutionnaires lyonnais : des musées sont crées dans quinze villes de province, et celui de Lyon figure en tête de liste[13].

Les débuts du musée

Une première salle est ouverte au public en 1803, au premier étage de l’aile sud, dans l’ancien chauffoir de l’abbaye. Elle accueille les visiteurs le mercredi, de 10 heures à 13 heures[18]. Mais dès ses débuts, le musée n’est pas le seul occupant du palais Saint-Pierre. En effet, la municipalité a destiné le palais Saint-Pierre à accueillir des institutions d’utilité publique dans le domaine de l’instruction et du commerce. Le musée cohabite ainsi avec l’école de dessin et la chambre de commerce[19] et il se cantonne à la seule aile sud de l’ancienne abbaye. Plusieurs envois de l’Etat, en 1803, 1805 et 1811, sont déterminants pour la constitution des collections du musée des beaux-arts : près de 110 tableaux arrivent à Lyon. On y trouve des œuvres majeures, notamment de la main du Pérugin, de Véronèse, Tintoret, Guerchin, Rubens, Jordaens, Champaigne et Jouvenet[20]. Dès lors le musée de Lyon se hisse au premier rang des musées de province. La plupart de ces œuvres proviennent des saisies révolutionnaires ainsi que des « conquêtes artistiques » de Napoléon et ses armées en Italie et en Europe du Nord. Après la chute du Premier Empire, seuls huit des tableaux saisis à l’étranger sont restitués[19].

Le premier véritable conservateur du nouveau musée est François Artaud (1767-1838), nommé en 1806, et qui reste à sa tête jusqu’en 1830, année où il démissionne[21]. Peu avant 1815, il crée le Salon des Fleurs du musée, qui présente notamment des œuvres de Van Daël et Van Huysum. Archéologue, Artaud est également à l’origine de la collection d’antiques de l'institution : sous les arcades du cloître, il rassemble des inscriptions lapidaires, des bronzes et des mosaïques qui illustrent le prestige et l’importance de Lyon à l’époque romaine, quand celle qui se nommait Lugdunum était la Capitale des Gaules[22]. On y trouve notamment deux pièces de première importance : la Table claudienne et la mosaïque des Jeux du cirque, aujourd’hui conservées au musée gallo-romain de Fourvière[19]. Mais la collection antique dépasse rapidement le seul cadre gallo-romain : Artaud collectionne dans son cabinet des objets égyptiens que Champollion en personne vient d'ailleurs étudier à plusieurs reprises[22]. Huit stèles égyptiennes entrent notamment au musée en 1824 grâce à un don de Bernardino Drovetti, consul de France à Alexandrie[23]. Artaud est également à l’origine de l’acquisition de l’un des chefs-d’œuvre du musée, la Korê athénienne, achetée vers 1810[22].

Bientôt, la collection de peintures s’élargit aux artistes lyonnais contemporains qui, grâce à l’Ecole des Beaux-Arts, s’appliquent désormais à d’autres genres que la seule peinture de fleurs. En effet, les artistes de l’Ecole de Lyon sont acclamés par la critique et le public parisien au Salon de 1819, ce qui consacre Lyon non plus seulement comme ville industrielle mais aussi comme ville d’artistes[23]. Le musée n’a donc plus une raison d’être purement utilitaire et le Salon des fleurs disparaît finalement vers 1840. À partir des années 1820, les crédits d’acquisition vont d’ailleurs être quasiment uniquement consacrés à la création d’une « galerie des Artistes lyonnais » qui, lors de son ouverture le 16 février 1851, possède déjà pas moins de quatre-vingt-sept tableaux et dix-huit dessins[24], alors que la faveur du public pour les peintres lyonnais s’est déjà essoufflée depuis longtemps[23]. Entre temps, à partir de 1834, le musée, qui n'a cessé de s'enrichir depuis son ouverture, est restructuré afin de devenir un écrin pour les collections qu'il abrite. L'architecte René Dardel (1796-1871) est chargé de créer des espaces nouveaux ainsi que des décors raffinés. Aujourd'hui, on peut avoir une idée de l'œuvre de Dardel dans la salle du médailler (qui était la « salle des marbres modernes » à l'époque de sa conception), dont le somptueux décor est le seul exemple de la restructuration des années 1830 encore en place au musée.

Pour ce qui est d’élargir la collection de peinture moderne au-delà de l’horizon lyonnais, le musée s’en remet, jusque dans les années 1880, aux dépôts et envois de l’Etat. Ainsi, Lyon reçoit des peintures et des sculptures d’artistes français importants comme Delacroix (Dernières Paroles de l’empereur Marc-Aurèle), Antoine-Louis Barye (le Tigre), Antoine Étex (Caïn) ou James Pradier (Odalisque). L'Etat envoie néanmoins des œuvres d’artistes lyonnais reconnus comme Pierre Puvis de Chavannes (L’Automne) ou Hippolyte Flandrin (Dante et Virgile)[23]. Si elle ne bénéficie plus des envois de l’Etat, la collection de peinture ancienne s’enrichit tout de même de quelques œuvres importantes grâce à des achats heureux : La Lapidation de Saint-Etienne, première œuvre connue de Rembrandt, ou encore deux Hyacinthe Rigaud font ainsi leur entrée au musée[24].

L'âge d'or du musée (1878-1920)

À la fin du Second Empire, le musée connaît une période de relative stagnation, due notamment au manque de place pour la conservation et l'exposition des œuvres ainsi qu'à l'essouflement de la politique d'acquisition, qui se concentrait alors, pour ce qui est de la peinture tout du moins, essentiellement sur les artistes lyonnais. Un élan nouveau est donné par la municipalité à partir de 1878. C’est à cette date, en effet, que sont décidés des travaux de rénovation et d’agrandissement du musée, sous la direction de l’architecte de la ville Abraham Hirsch. Il construit une aile nouvelle ainsi que le monumental escalier aujourd’hui connu sous le nom d’escalier Puvis de Chavannes car le peintre lyonnais y installe son œuvre le Bois Sacré.

Celui-ci dessert deux nouvelles grandes galeries d’exposition, l’une pour les maîtres anciens, l’autre pour les maîtres modernes. Le fonctionnement de l’institution est également modifié : désormais, le musée s’organise autour d’un conseil d’administration composé d’amateurs, d’artistes et d’érudits et présidé pendant près de vingt ans par Edouard Aynard (1837-1913), banquier, homme politique et collectionneur lyonnais. Ce conseil, même s’il se voit privé d’une partie de ses pouvoirs, jugés trop étendus par la municipalité dès 1897, pour ne devenir qu’une commission consultative vouée aux acquisitions, donne néanmoins une impulsion nouvelle à l’enrichissement des collections, impulsion qui va se prolonger jusqu’à la Première Guerre mondiale[25]. Aynard et ses conseillers ont su combler intelligemment les lacunes du musée en imposant des objectifs ambitieux et en acquérant des œuvres de grande qualité. Cette politique était servie par plusieurs donations, non sous forme de dons d’œuvres d’art, peu nombreux, mais de fondations financières importantes[25]. En effet, plus que par les dons qu’ont pu connaître d’autres musées français comme Nantes (grâce aux frères Cacault), Lille (grâce à Wicar) ou Montpellier (grâce à Fabre), le musée de Lyon, c’est son originalité, s’est surtout constitué et enrichi grâce aux achats[25]. Et même si des legs ont permis de faire entrer des ensembles importants au musée (comme celui de Jacques-Amédée Lambert pour l’archéologie et les objets d’art), ils sont sans commune mesure avec les prestigieux exemples nantais, lillois et montpelliérains, pour ne citer qu'eux.

C’est cet aspect de la constitution des collections qui est à l’origine du caractère encyclopédique du musée, un cas pratiquement unique en province, Aynard et ses successeurs s’efforçant de compléter le plus judicieusement possible les collections par leurs achats. Ceux-ci sont nombreux : en vingt ans à partir de 1880, des acquisitions réalisées en Italie (à Rome, Florence et Venise) et à Paris permettent de constituer une collection de sculptures de la Renaissance forte de trente-cinq pièces environs dont le Saint Jean-Baptiste de Mino da Fiesole[26]. À la même époque, grâce à l’action de Jean-Baptiste Giraud (1844-1910), qui participe à toutes les grandes ventes parisiennes, est rassemblée la plus grande partie de la collection d’art islamique. C’est lui qui crée et organise véritablement le département des objets d’art du musée. Le département des antiquités s’enrichit, lui, de quelques-uns de ses plus beaux vases et bronzes, grecs ou étrusques. Mais les acquisitions les plus spectaculaires sont réalisées dans le domaine de la peinture moderne. Le musée des beaux-arts, avec l’achat en 1901 de la Guitariste de Renoir à la galerie Durand-Ruel, est le premier musée hors de Paris à avoir l’audace de constituer un ensemble de peintures impressionnistes. On y trouve notamment Le café-concert aux Ambassadeurs de Degas et le Nave Nave mahana de Gauguin, première peinture de l’artiste à entrer dans un musée français, en 1913[26].

De l'après-guerre aux années cinquante

Cet effort d’enrichissement des collections est poursuivi sur les mêmes bases après la Première Guerre mondiale mais avec des moyens réduits, à cause de la dévaluation des fondations financières. Ainsi Henri Focillon, directeur du musée de 1913 à 1924, parvient à acquérir pendant la guerre le très bel ensemble de céramiques d’Extrême-Orient réuni par Raphaël Collin. Et c’est grâce à son successeur, Léon Rosenthal (à la tête de l’institution de 1924 à 1933), qu’est ouverte dès 1926 une salle consacrée aux arts décoratifs modernes. Néanmoins, sous ces deux directorats, l’esprit audacieux qui s'était manifesté au début du siècle à travers l’acquisition de peintures modernes s’estompe : aucune œuvre cubiste ou abstraite ne fait son entrée au musée dans les années vingt et trente[27]. On préfère aux œuvres des représentants de ces mouvements novateurs des peintures de Bonnard, Vuillard ou Foujita. C’est René Jullian, directeur du musée de 1933 à 1963, qui, dans les années cinquante, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va tenter de combler ces lacunes, au prix de grandes difficultés alors que les autorités municipales lui sont hostiles. Il parvient tout de même à des résultats importants : il est le premier à faire entrer un tableau de Dubuffet dans un musée français (avec son Paysage blond, acquis en 1952)[27] et il est à l’origine de plusieurs dons : Picasso en 1953, Braque et Albert Gleizes en 1954 notamment. À cette époque, le musée s’étend à nouveau dans le palais Saint-Pierre, dont il finit par être le seul occupant, en récupérant d’abord les locaux de l’École des beaux-arts puis ceux de l’Académie de Lyon (en 1970), parties s’installer ailleurs.

Des années soixante aux années quatre-vingt : la nécessité d'un redéploiement

En 1969, surviennent deux évènements qui vont susciter de profonds changements dans l’organisation du musée et vont l’obliger à un redéploiement radical de ses collections, comme cela avait été fait près d’un siècle plus tôt. En effet, cette année-là, le musée des beaux-arts se voit amputé d’une bonne partie des œuvres du département des antiquités, les objets gallo-romains étant transférés vers un nouveau musée situé à Fourvière, départ qui est cependant compensé par l’arrivée au palais de la grande majorité des collections égyptologiques provenant des fouilles effectuées en 1909-1910 à Coptos par Adolphe Reinach et jusque-là conservées au musée Guimet de Lyon[27]. Dès lors, ces bouleversements nécessitaient de repenser l’organisation du département des antiquités, mais aucun projet d’envergure ne fut entrepris. De plus, quelques années plus tard, le musée se décidait à donner toute son ampleur à la place de l’art moderne et contemporain dans ses collections en créant, en 1984, une section d’art contemporain dans l’aile dite du Nouveau Saint-Pierre, section qui devient vite autonome et développe rapidement ses collections[28]. Dans les années 1980, le manque de place dans les salles (qui oblige à entasser des œuvres importantes dans des réserves déjà encombrées), la vétusté et la faible étendue des structures d’accueil du public ainsi que le délabrement de certaines parties du bâtiment rendent une nouvelle fois nécessaire une rénovation complète et une extension du musée[28].

La rénovation et l'extension du musée

En 1989, l’Etat, dans le cadre des Grands Travaux entrepris par le ministère de la culture, et la Ville de Lyon se mettent d’accord sur un projet qui va durer près de dix ans. Les travaux sont confiés aux architectes Jean-Philippe Dubois et Jean-Michel Wilmotte. 4 500 m² d’espaces sont gagnés sur l’aile du nouveau Saint-Pierre, ce qui oblige à reloger le musée d’art contemporain, qui part vers un nouveau bâtiment plus spacieux situé quai Achille-Lignon[28]. Des espaces d’expositions temporaires y sont créés. Les sculptures du XIXe siècle sont déplacées dans la Chapelle, les peintures (dont celles de l’école lyonnaise, autrefois exposées à part) sont regroupées au deuxième étage du palais où elles bénéficient d’un éclairage zénithal tandis qu’au premier étage sont installés les départements des Antiquités, des Objets d’art et le Cabinet d’arts graphiques. Enfin des espaces d’accueil du public, dont une salle de conférence, sont créés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’aile sud. En 1998, à la fin des travaux, réalisés en cinq tranches pour éviter une fermeture au public, le musée se déploie sur 14 800 m² entièrement rénovés et présente ses collections au travers de 70 salles d’exposition permanentes[28]. Cette renaissance du musée est heureusement accompagnée par le legs le plus important qu’il ait jamais connu depuis sa création[29]: celui de la lyonnaise Jacqueline Delubac (1907-1997). Epouse de Sacha Guitry, cette célèbre comédienne avait réuni au cours de sa vie une importante collection d’art moderne. De plus, elle avait hérité de son second mari, Myran Eknayan, d’un ensemble majeur de peintures impressionnistes. Grâce à elle, à l’occasion de la réouverture complète du musée, ce sont des œuvres de Braque, Rouault, Léger, Picasso, Miró, Dubuffet, Bacon ainsi que de Manet, Degas, Renoir, Monet, Corot, Bonnard ou encore Vuillard, qui ont rejoint les collections[29].

Le bâtiment

Le palais Saint-Pierre dans son ensemble (hors parties classées) fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 28 mai 1927. Ses façades et toitures font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 8 août 1938[30].

Jardin

Ce jardin municipal prend place au cœur de l’ancien cloître de l’abbaye bénédictine. Situé en plein centre ville, sur la presqu’île, il est particulièrement aimé des Lyonnais pour son calme et son atmosphère reposante. Son architecture a largement été modifiée au XIXe siècle. C'est de cette époque que datent les peintures murales sous les arcades, qui reproduisent notamment le nom de Lyonnais célèbres, ainsi que les médaillons ornant les frontons. La fontaine du bassin circulaire au centre du jardin se compose d'un sarcophage antique surmonté d'une statue d'Apollon, dieu des arts. Plusieurs statues d'artistes du XIXe siècle appartenant aux collections du musée ont part ailleurs été installées dans le jardin. Elles sont détaillées plus bas dans cet article. Font notamment partie de cet ensemble des œuvres d'Auguste Rodin et Léon-Alexandre Delhomme.

Réfectoire baroque

Le réfectoire baroque, réalisé au XVIIe siècle sous la direction de Thomas Blanchet et rénové depuis, sert aujourd’hui à l’accueil des groupes. Par l'exubérance de son décor, il est l'un des principaux témoignages de l'art baroque à Lyon et du faste de l'abbaye royale des Dame de Saint-Pierre au XVIIe siècle. Assez étonnement, il a survécu aux destructions révolutionnaires du décor intérieur du musée, alors que sa décoration était entièrement à thème religieux. Le réfectoire est orné de deux peintures monumentales se faisant face de chaque côté de la pièce. Le thème de ces peintures est lié au repas, en fonction de la destination originelle du lieu. Il s’agit de la Multiplication des pains et de La Cène de Louis Cretey. Trois autres peintures de Cretey décorent les oculi du plafond. Le reste du décor, constitué de sculptures, a été réalisé par Nicolas Bidaut et Simon Guillaume. Enfin, Marc Chabry a réalisé les armoiries visibles à plusieurs endroits de la salle, notamment au plafond, dont celles des sœurs de Chaulnes.

Le musée a présenté une exposition sur Louis Cretey[31] du 22 octobre 2010 au 24 janvier 2011 qui a entraîné la restauration du réfectoire.

Les collections

Peintures

Le département des peintures propose des peintures européennes datant du XIVe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Il détient en tout 2 000 peintures, dont 700 sont exposées au public, le reste étant conservé dans les réserves. Les œuvres sont classées chronologiquement et par grandes écoles dans trente cinq salles situées au premier étage du bâtiment. Les œuvres postérieures aux années 1980 sont conservées et exposée au musée d'art contemporain.

Les différentes écoles, même si elles ne sont pas mélangées dans les mêmes salles (sauf pour les primitifs autres qu'italiens), ne disposent pas chacune d'un parcours spécifique, comme c'est le cas par exemple au musée du Louvre, et le parcours chronologique que propose le musée permet donc au visiteur d'avoir une approche globale de l'évolution de la peinture occidentale depuis ses débuts jusqu'aux années 1980.

La collection possède plusieurs point forts, elle présente ainsi de riches ensembles notamment pour la peinture vénitienne, la peinture du XVIIe siècle tant en France qu'en Italie ou dans les Flandres et aux Pays-Bas, mais c'est surtout la peinture du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle) qui se démarque, notamment grâce au legs Jacqueline Delubac de 1997 qui a fait entrer au musée plusieurs œuvres majeures. D'une manière générale, le département des peintures présente :

- La peinture française ancienne, notamment du XVIIe siècle, avec des œuvres de peintres tels que Simon Vouet, Nicolas Poussin (La Fuite en Égypte, acquise en 2008), Philippe de Champaigne, les Lyonnais Jacques Stella et Louis Cretey, Eustache Le Sueur, Charles Le Brun, Jean Jouvenet, Hyacinthe Rigaud, François Boucher, Jean-Baptiste Greuze, Hubert Robert ou encore Claude Joseph Vernet.

- La peinture française du XIXe siècle, avec des œuvres d'Ingres, Géricault (La Monomane de l'envie), Delacroix, Courbet, Corot, un bel ensemble de peintures de Daumier, plusieurs Manet, d'autres de Morisot, Monet, Sisley, Pissarro, Degas, Gauguin (Nave nave mahana, la première toile de Gauguin acquise par un musée français), Van Gogh, Cézanne (Baigneurs), Renoir et des symbolistes comme Moreau, Fantin-Latour et Redon etc. L'École de Lyon est également très bien représentée avec des œuvres d'Antoine Berjon, Pierre Révoil, Hippolyte Flandrin, Louis Janmot (une salle entière est dédiée à son cycle du Poème de l'âme), Victor Orsel, Pierre Puvis de Chavannes et Alexandre Séon entre autres.

- La peinture italienne ancienne, du Trecento (XIVe siècle) jusqu'au XVIIIe siècle, avec notamment Le Pérugin (dont le monumental retable de L'Ascension du Christ accueille les visiteurs dans la première salle du musée), Lorenzo Costa, Le Corrège, Véronèse (Bethsabée au bain), Tintoret (Danaé), Guido Reni, Pierre de Cortone (César remet Cléopâtre sur le trône d'Egypte), Le Dominiquin, Le Guerchin (La Circoncision), Salvator Rosa, Luca Giordano, Alessandro Magnasco, Canaletto, Giovanni Paolo Panini, Francesco Guardi et Giandomenico Tiepolo.

- La peinture espagnole ancienne, notamment du XVIIe siècle, s'illustre avec des tableaux de Antonio de Pereda, Jusepe de Ribera, El Greco (Le Partage de la tunique du Christ) ou encore Francisco de Zurbarán et son Saint François d'Assise.

- La peinture des écoles allemandes, flamandes et hollandaises du XVe siècle au XVIIIe siècle est présente avec, entre autres, Lucas Cranach l'Ancien, Gérard David, Joos Van Cleve, Quentin Metsys, Jan Brueghel l'Ancien, le premier tableau de Rembrandt (La Lapidation de saint Étienne, 1625), Rubens (L'Adoration des mages, vers 1617-1618), Van Dyck, Jordaens (Mercure et Argus, vers 1620), David Teniers le jeune, Gerard ter Borch, Adriaen Brouwer, Frans Snyders, Jan Van Goyen ou encore Salomon Van Ruisdael.

- La peinture du XXe siècle est très bien représentée, notamment grâce aux nombreuses œuvres majeures entrées au musée avec l'importante donation Jacqueline Delubac. On retrouve des œuvres illustrant la plupart des grands courants picturaux du siècle, avec des tableaux d'artistes comme Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Georges Rouault, Maurice Denis, Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Albert Marquet, Kees Van Dongen, Georges Braque, Pablo Picasso, Fernand Léger, Alexi von Jawlensky, Joan Miró, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Maurice Utrillo, Modigliani, Marc Chagall, Nicolas de Staël, Francis Bacon, Jean Dubuffet etc. L'École de Paris du XXe siècle est notamment bien représentée (Jean Bertholle, Jean Le Moal, Alfred Manessier, Gustave Singier, etc.).

-

La Nativité, Lorenzo Costa (vers 1490)

-

Vierge à l'Enfant entourée d'anges, Quentin Metsys (vers 1509)

-

Danaé, Le Tintoret (vers 1570)

-

Bethsabée au bain, Véronèse (vers 1575)

-

La Lapidation de saint Étienne, Rembrandt (1625)

-

La Crucifixion, Simon Vouet (vers 1636-37)

-

Saint François d'Assise, Francisco de Zurbarán (vers 1645)

-

Danseuses sur scène, Edgar Degas (vers 1889)

-

Baigneurs, Paul Cézanne (vers 1892)

-

Nave nave mahana, Paul Gauguin (1896)

Sculptures

Le département des sculptures est constitué de 1 300 sculptures allant du Moyen Âge au XXe siècle. On y note deux points forts :

- le Moyen Âge et la Renaissance ;

- le XIXe siècle et le début du XXe siècle.

On y trouve des sculptures (pierre, marbre, bronze, plâtres, bois...) de Mino da Fiesole, de nombreuses sculptures d'école italienne des XVe et XVIe siècles (école de Verrocchio, de Della Robbia, de Donatello, de Michel-Ange...), des sculptures d'Antoine Coysevox, de Guillaume Coustou, Augustin Pajou, Antonio Canova, Joseph Chinard, David d'Angers, James Pradier, Jean-Baptiste Carpeaux, Auguste Bartholdi, Auguste Rodin (avec la plus importante collection de ses œuvres en province), François Pompon, Antoine Bourdelle, Pierre Auguste Renoir, Aristide Maillol, Ossip Zadkine, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Henri Laurens, Arman...

Les salles du département sont séparées dans le musée : au 1er étage on trouve les sculptures anciennes tandis que les œuvres plus récentes se trouvent dans la chapelle. Des bronzes du XIXe siècle sont également visibles dans le jardin. Ce sont :

- deux sculptures d'Auguste Rodin : L'Âge d'airain (1876) et L'Ombre (1902), un bronze fondu en un unique exemplaire dans cet état ;

- une sculpture de Francisque Duret : Chactas en méditation sur la tombe d'Atala (1836) ;

- une sculpture de Jean-François Legendre-Héral : Giotto enfant dessinant une tête de bélier (1842) ;

- une sculpture de Joseph Delorme : Le Joueur de flûte (1861) ;

- une sculpture de Léon Cugnot : Faune ivre (1863) ;

- une sculpture de Léon-Alexandre Delhomme : Démocrite méditant sur le siège de l'âme (1868) ;

- une sculpture d'Antoine Bourdelle représentant Carpeaux au travail (1909) ;

- une sculpture de Jean Larrivé : Jeune athlète (1909) ;

Ainsi que trois groupes en marbre :

- une sculpture d'Eugène Guillaume : Castalie (1883) ;

- une sculpture d'Émile Carlier : Gilliatt et la pieuvre (1890) ;

- une sculpture de François Sicard : Agar (1897).

-

Au premier plan : statue L'Ombre ou Adam de Rodin et, au second plan, celle de Léon-Alexandre Delhomme représentant Démocrite méditant sur le siège de l'âme

-

Carpeaux au travail, sculpté par Antoine Bourdelle, en hommage à Jean-Baptiste Carpeaux

-

L'Ombre, 1902, sculpté par Auguste Rodin

-

Persée et Andromède, 1791, sculpté par Joseph Chinard

-

Caïn et sa race maudits de Dieu, 1832-1839, sculpté par Antoine Étex

-

Héraklès tue les oiseaux du lac Stymphale, 1909, sculpté par Antoine Bourdelle

Antiquités

L’Égypte

L’Égypte constitue le thème principal du département des Antiquités. Cette place s’explique par l’importance historique de l’égyptologie à Lyon, animée par des hommes tels que Victor Loret dont la famille a fait don au musée en 1954 de plus d'un millier d'objets. Dès 1895, le musée du Louvre fournit près de quatre cents objets (vases à onguent, figurines funéraires, etc.) pour constituer le fonds du département ; d'autres objets (vases canopes, éléments de parure, ainsi que des tissus de la nécropole d'Antinoé) complètent ce dépôt quelques années plus tard, augmenté, en 1936, d'objets provenant du village des artisans de Pharaon à Deir el-Médineh.

Les points forts de cette section sont la vitrine des sarcophages et les portes de Ptolémée III et IV du temple de Médamoud ramenées par le Lyonnais Alexandre Varille en 1939. Le reste des objets donne un aperçu de la vie quotidienne en Égypte antique.

Les presque deux mille six cents pièces de la collection d'œuvres égyptiennes conservé au Musée des beaux-arts de Lyon est exposé dans neuf salles, suivant un parcours à la fois thématique et chronologique :

- Salle 1 - la vie au-delà de la mort :

Plongée dans la pénombre, la première salle nous fait découvrir les pratiques funéraires des anciens Égyptiens à travers une belle collection de cercueils allant de l'Ancien Empire à la Basse époque, des vases canope renfermant les viscères du défunt, un ensemble de cent-deux ouchebtis de toutes les époques ainsi que cent-cinquante-cinq amulettes aux sujets très variés. On peut encore citer, entre autres œuvres, le fragment du tombeau de Bakenranef ramené de Saqqarah, datant de l'époque saïte, ainsi que le linceul d'époque romaine.

- Salle 2 - le divin et les rites :

Nous entrons maintenant dans une salle toute en longueur qui recrée le décor d'un temple, avec en point d'orgue les portes de Ptolémée III et IV du temple de Montou de Médamoud. Celle de Ptolémée III est fragmentaire, mais conserve une partie de sa polychromie d'origine, alors que celle de son successeur est presque complète.

Les autres bas-reliefs que nous découvrons dans cette salle proviennent de Coptos : huit sont datés du Moyen Empire et proviennent du temple de Min. Ils furent découverts par Adolphe Reinach en 1909 dans les fondations d'un édifice tardif. Onze autres fragments remontent à la fin de l'époque ptolémaïque, et plus précisément au règne de Cléopâtre VII.Même si la statuaire pharaonique est très peu représentée au musée, le fragment de la statue de Ramsès VI en granite rose et l'ébauche de statue de l'empereur Commode en pharaon documentent quelque peu cet aspect de l'art égyptien.

- Salle 3 - le culte du divin :

On accède à cette salle par la porte de Ptolémée IV. Au centre, on découvre un support de barque ou de statue datant du règne de Ptolémée II. Dans les murs sont exposés trois fragments de bas-reliefs de la XVIIIe dynastie, trouvés eux aussi à Coptos.

- Salle 4 - les images et les emblèmes du divin :

Les trois vitrines de cette salle renferment une belle collection de statuettes en bronze de bon nombre de divinités du panthéon égyptien, avec notamment une très rare représentation de Hâpy, le dieu du Nil, datant de la Basse époque. Une vitrine entière et consacrée aux représentations d'Osiris et une autre à celles du pharaon. On peut y voir une jolie tête de pharaon de la XXXe dynastie, attribuée à Nectanébo II, un buste de roi du Moyen Empire, caractérisé par ses oreilles démesurées, ou encore un scarabée au nom d'Amenhotep II.

- Salle 5 - pharaon et ses serviteurs :

Dans cette salle sont conservés dix-huit modèles en bois de la XIIe dynastie, provenant d'Assiout. Placés dans les tombes, ils reproduisent des scènes de la vie quotidienne, comme la fabrication de la bière ou une vache vêlant.

En face de la vitrine contenant ces modèles, nous trouvons une vitrine consacrée à l'écriture et une autre aux serviteurs du pharaon. Cette dernière dévoile entre autres une belle représentation d'un couple anonyme de l'Ancien Empire en calcaire, un buste d'homme de l'époque ptolémaïque et un fragment de statuette de scribe accroupi.- Salle 6 - les stèles :

Réparties autour d'une statue d'Osiris en bois se trouvent quatre stèles du Moyen Empire, huit du Nouvel Empire et quatre de l'époque romaine. L'une des plus belles est la stèle de Ptahmès, grand prêtre d'Amon, vizir de Thèbes et chef des travaux d'Amenhotep III, qui conserve des traces de polychromie.

- Salle 7 - la vie quotidienne :

Commençons par les vitrines de droite en rentrant : la première contient quatorze vases de l'époque protohistorique et prédynastique, tandis que la seconde présente des vases sur une période étalée du Nouvel Empire à la Basse époque.

La grande vitrine qui leur fait face dévoile quelques pièces uniques, comme la stèle de Nes-Henou, datant de la IIe dynastie ou la magnifique tête d'homme en bois de la XVIIIe dynastie, qui ornait peut-être une harpe. Sinon, on trouve dans cette vitrine une foule d'objets du quotidien, comme des sandales, miroirs, bijoux... et même un tabouret.- Salle 8 - l'Égypte et les Grecs - l'Égypte et Rome :

L'influence grecque et romaine dans l'art égyptien se fait particulièrement ressentir dans les œuvres privées, comme en témoigne la série de figurines en terre cuite reprenant les dieux égyptiens sous des traits hellénisants. Dans cette salle, on trouve aussi cinq stèles funéraires d'influence palmyrénienne des IIe et IIIe siècles de notre ère, découvertes à Coptos.

- Salle 9 - l'Égypte et l'Empire Romain - la chrétienté Copte

La dernière salle consacrée à l'art égyptien présente de beaux masques funéraires en plâtre doré d'époque romaine. Enfin, la période copte est illustrée par des bas-reliefs, des patères, et plusieurs tapisseries, dont un fragment du célèbre « châle de Sabine ».

-

Fragment de bas-relief funéraire provenant probablement du site de Deir el-Bahari, XXe dynastie.

-

Fragment de bas-relief du temple de Cléopâtre et Césarion, Coptos, Ier siècle av. J.‑C.

-

Tête en grès vert d'un roi de la XXXe dynastie, sans doute Nectanébo II.

-

Modèle de barque en bois, Assiout, XIIe dynastie

-

Statuette d'Horus enfant, Basse Époque

Proche et Moyen-Orient

Réunies dans une unique salle, les collections évoquent tout d'abord trois grandes civilisations de Mésopotamie et du Moyen-Orient à travers des sceaux-cylindres, des tablettes d'argile et des bas-reliefs :

On trouve ensuite des bronzes du Luristan, des céramiques et statuettes chypriotes et un bel ensemble d'objets provenant de Syrie, comme un sarcophage anthropoïde en marbre et des bas-reliefs.

-

Clou de fondation, Lagash, vers 2120 av. J.-C.

-

Relief représentant les dieux de Palmyre, 121 ap. J.-C.

Grèce et Italie antiques

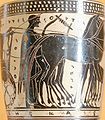

Particulièrement connue des Lyonnais, la statue en marbre de korê (« jeune femme » en grec) du VIe siècle av. J.‑C., provenant de l’Acropole d'Athènes, est un chef-d’œuvre du département des antiquités. Une salle entière lui est consacrée.

Une seconde salle est dédiée à la civilisation grecque : elle rassemble une belle série de vases attiques à figures noires ou rouges, des bronzes et des figurines en terre cuite de Tanagra.

Enfin, une petite salle est consacrée à la Grande Grèce, c'est-à-dire aux colonies grecques établies en Italie du Sud, avec là encore de nombreuses céramiques et des casques en bronze.

Dans la salle suivante, la civilisation Étrusque, du VIIIe siècle au IIe siècle av. J.‑C., est illustrée par des vases en bucchero (céramique à pâte noire) et des bronzes.

La sculpture romaine est également présente à travers plusieurs ensembles : des sculptures en marbre (un torse de Vénus, un enfant au coq, des statues de personnages drapés, etc.) et également de petites figurines en bronze de dieux et déesses (Mercure, Vénus, Mars, etc.) ou d’objets familiers.

Objets d'art

Le département des objets d'art du Musée des beaux-arts de Lyon présente 550 objets parmi lesquels on trouve de véritables merveilles, du Moyen Âge au XXe siècle, d'Europe comme d'ailleurs. On y remarque :

- ivoires byzantins aux émaux peints de Limoges ;

- décors des faïences et majoliques de la Renaissance ;

- chambre Art nouveau d’Hector Guimard ;

- arts de l’Islam ;

- céramiques extrême-orientales.

La galerie des objets d’art comprend depuis 1917, des grès de Chine, de Corée et du Japon. Des pièces rares illustrent le rituel de la cérémonie du thé.

À côté de ces œuvres sont exposées des céramiques d’Art nouveau qui s’inspirent largement de l’art du grès japonais.

-

Tondino en céramique d'Iznik, v. 1530-1540

Médaillier

Le médaillier de Lyon est le deuxième médaillier de France après le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Il conserve près de 50 000 objets : monnaies, médailles, sceaux, etc. Il est connu au niveau européen et tient une place prépondérante dans la numismatique mondiale allant du début du XIXe siècle aux récentes découvertes des trésors des Terreaux et des Célestins[32].

-

Tête d'Aréthuse,

décadrachme de Syracuse, vers 400 av. J.-C. -

Sesterce en bronze d'Antonin le Pieux

Arts graphiques

Le cabinet d’Arts graphiques regroupe des œuvres sur papier : dessins, estampes, gravures, etc. Ces œuvres ont comme point commun d’être basées sur le trait, par opposition à la couleur. Cependant, le cabinet comprend aussi des aquarelles et des pastels.

C’est en tout près de 7 500 œuvres qui sont conservées dans ce département : 5 800 dessins et un fonds de 1 700 gravures. Sa création date du début du XIXe siècle. La collection de dessins comprend notamment des œuvres de Filippino Lippi, Parmigianino, Fra Bartolomeo, Leonetto Cappiello, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Charles Le Brun, François Boucher, Ingres, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Camille Corot, Honoré Daumier, Gustave Courbet, Odilon Redon, Puvis de Chavannes, Auguste Rodin, Edgar Degas, Henri Matisse, Raoul Dufy, Fernand Léger ainsi qu’une remarquable étude de Albrecht Dürer.

Fréquentation

Le musée des beaux-arts est le musée le plus fréquenté non seulement de Lyon mais également de toute la région Rhône-Alpes selon les statistiques fournies par le ministère de la Culture. Au niveau national, selon ces mêmes statistiques, le musée se situe à la 22e place en termes de fréquentation annuelle pour l'année 2009[3]. Globalement, depuis le début des années 2000, la fréquentation annuelle du musée oscille autour des 250 000 visiteurs.

Chiffres de fréquentation du musée 2003-2009[33],[3] 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 359 774 250 432 244 275 253 290 241 916 250 138 294 610 Publication

En 1952, à l'initiative de René Jullian, est créé le Bulletin des musées lyonnais. En 1960, cette publication change de titre et devient le Bulletin des musées et monuments Lyonnais. En 2003, il change de périodicité en devenant annuel et prend alors le nom de Cahiers du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Accès

Ce site est desservi par la station de métro : Hôtel de Ville - Louis Pradel. Le musée est également accessible par la ligne C3 à l'arrêt Terreaux.

Notes et références

- Site officiel du musée des beaux-arts, « Le musée au XXIe siècle ». Consulté le 29 juin 2011

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « Chiffres », Fage éditions, 2009, p. 36.

- [PDF]Muséostat 2009 sur Développement culturel, Ministère de la Culture et de la Communication. Consulté le 5 juillet 2011

- Site officiel du musée, consulté le 23 juin 2011

- Pierre-Maurice Bénasse, Les Six Naissances de l’Abbaye royale des Bénédictine de Saint-Pierre de Lyon, musée des beaux-arts de Lyon, 2010, p. 9.

- Pierre-Maurice Bénasse, Les Six Naissances de l’Abbaye royale des Bénédictine de Saint-Pierre de Lyon, musée des beaux-arts de Lyon, 2010, p. 11.

- Berger de Moydieu, « Tableau historique de l'abbaye royale de S. Pierre... Second manuscrit, revu, corrigé et augmenté. 1783 ».

- Pierre-Maurice Bénasse, Les Six Naissances de l’Abbaye royale des Bénédictine de Saint-Pierre de Lyon, musée des beaux-arts de Lyon, 2010, p. 14.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « Abbaye », Fage éditions, 2009, p. 6.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « Dénomination », Fage éditions, 2009, p. 46.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « Moniales », Fage éditions, 2009, p. 97.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « Démon », Fage éditions, 2009, p. 44.

- Sous la direction de Philippe Durey, Le musée des Beaux-Arts de Lyon, Albin Michel, Paris, 1988, p. 9.

- Lucie Galactéros de Boissier, Thomas Blanchet, 1614-1689, Arthéna, Paris, 1991, catalogue raisonné.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, Fage éditions, 2009, p. 165.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « Révolution », Fage éditions, 2009, p. 135.

- Rapport du 3 mars 1799, publié dans M.C. Chaudonneret, « Les origines du musée des Beaux-Arts de Lyon. 1791-1799 », Bulletin des musées et monuments lyonnais, 1986, vol. VII, n°1, p. 79-85.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, Fage éditions, 2009, p. 167.

- Gérard Bruyère, Brève histoire du musée des beaux-arts, 1ère partie 1800-1830, Bulletin municipal de la Ville de Lyon, n° 5849 du 31 mai 2010.

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 9.

- Collectif, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, article « François Artaud », Fage éditions, 2009, p. 20.

- Geneviève Galliano, Antiquités, Guide des Collections, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1997, p. 9

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 10.

- Gérard Bruyère, Brève histoire du musée des beaux-arts, 2e partie 1830-1850, Bulletin municipal de la Ville de Lyon, n° 5879 du 27 décembre 2010.

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 11.

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 12.

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 13.

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 14.

- Collectif, Guide, Musée des Beaux-Arts, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon et Réunion des musée nationaux, Paris, 1998, p. 15.

- Ministère de la Culture, base Mérimée, « Notice no PA00117981 » sur www.culture.gouv.fr.

- Exposition « Louis Cretey, un visionnaire entre Lyon et Rome ». Consulté le 29 juin 2011

- Site officiel du musée des beaux-arts, échantillon de médailles représentatives de la richesse du médaillier. Consulté le 29 juin 2011

- Veille Info Tourisme. Consulté le 29 juin 2011

Voir aussi

Articles connexes

- Catégorie:Œuvre conservée au Musée des beaux-arts de Lyon

- Liste des monuments historiques du Rhône

Liens externes

- Site officiel du musée des Beaux-Arts de Lyon

- Page officielle du portail culture de la ville de Lyon

Catégories :- Monument historique inscrit en 1927

- Abbaye monument historique (France)

- Monument historique classé en 1938

- Musée des Beaux-Arts de Lyon

- Musée fondé en 1801

- Monument historique de Lyon

- Site touristique de Rhône-Alpes

- Architecture baroque en France

- Label musée de France, Rhône

Wikimedia Foundation. 2010.