- Pétainiste

-

Philippe Pétain

« Pétain » redirige ici. Pour les autres significations, voir Pétain (homonymie). Philippe Pétain Chef de l'État français (Vichy)

Philippe Pétain, lors de l'entrevue de Montoire, le 24 octobre 1940. Actuellement en fonction Mandat (de facto)

11 juillet 1940 - 20 août 1944Depuis le (de facto)

11 juillet 1940{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} Élu(e) le Constitution Pas de Constitution

Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940Président(s) du

ConseilLui-même

En tant que vice-président du Conseil :

Pierre Laval

Pierre-Étienne Flandin

François Darlan

En tant que chef du gouvernement :

Pierre LavalPrédécesseur (de facto)

Albert Lebrun (président de la République française)Successeur (de facto)

Charles de Gaulle, (président du Gouvernement provisoire de la République française)Élu(e) le {{{élection2}}} Élu(e) le {{{élection3}}} Élu(e) le {{{élection4}}} Autres fonctions 122e président du Conseil des ministres Mandat

16 juin 1940 - 19 août 1944Président Albert Lebrun

Puis lui-même (comme chef de l'État français)Président de la République {{{président de la république1}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat1}}} Monarque {{{monarque1}}} Gouverneur général {{{gouverneur1}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil1}}} Premier ministre {{{premier ministre1}}} Chancelier {{{chancelier1}}} Gouvernement {{{gouvernement1}}} Prédécesseur Paul Reynaud Successeur Pierre Laval (en tant que vice-président du Conseil)

Charles de Gaulle (en tant que président du Gouvernement provisoire de la République française)Ministre de la Guerre Mandat

9 février 1934 - 8 novembre 1934Président Albert Lebrun Président de la République {{{président de la république2}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat2}}} Monarque {{{monarque2}}} Gouverneur général {{{gouverneur2}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil2}}} Premier ministre {{{premier ministre2}}} Chancelier {{{chancelier2}}} Gouvernement Doumergue Prédécesseur Joseph Paul-Boncour Successeur Louis Maurin Titulaire du fauteuil 18 de l'Académie française Mandat

20 juin 1929 - 15 août 1945Président {{{président3}}} Président de la République {{{président de la république3}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat3}}} Monarque {{{monarque3}}} Gouverneur général {{{gouverneur3}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil3}}} Premier ministre {{{premier ministre3}}} Chancelier {{{chancelier3}}} Gouvernement {{{gouvernement3}}} Prédécesseur Ferdinand Foch Successeur Fauteuil vacant

André François-Poncet{{{fonction4}}} Mandat

{{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}}Président {{{président4}}} Président de la République {{{président de la république4}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat4}}} Monarque {{{monarque4}}} Gouverneur général {{{gouverneur4}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil4}}} Premier ministre {{{premier ministre4}}} Chancelier {{{chancelier4}}} Gouvernement {{{gouvernement4}}} {{{fonction5}}} Mandat

{{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}}Président {{{président5}}} Président de la République {{{président de la république5}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat5}}} Monarque {{{monarque5}}} Gouverneur général {{{gouverneur5}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil5}}} Premier ministre {{{premier ministre5}}} Chancelier {{{chancelier5}}} Gouvernement {{{gouvernement5}}} {{{fonction6}}} Mandat

{{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}}Président {{{président6}}} Président de la République {{{président de la république6}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat6}}} Monarque {{{monarque6}}} Gouverneur général {{{gouverneur6}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil6}}} Premier ministre {{{premier ministre6}}} Chancelier {{{chancelier6}}} Gouvernement {{{gouvernement6}}} {{{fonction7}}} Mandat

{{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}}Président {{{président7}}} Président de la République {{{président de la république7}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat7}}} Monarque {{{monarque7}}} Gouverneur général {{{gouverneur7}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil7}}} Premier ministre {{{premier ministre7}}} Chancelier {{{chancelier7}}} Gouvernement {{{gouvernement7}}} {{{fonction8}}} Mandat

{{{début fonction8}}} - {{{fin fonction8}}}Président {{{président8}}} Président de la République {{{président de la république8}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat8}}} Monarque {{{monarque8}}} Gouverneur général {{{gouverneur8}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil8}}} Premier ministre {{{premier ministre8}}} Chancelier {{{chancelier8}}} Gouvernement {{{gouvernement8}}} {{{fonction9}}} Mandat

{{{début fonction9}}} - {{{fin fonction9}}}Président {{{président9}}} Président de la République {{{président de la république9}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat9}}} Monarque {{{monarque9}}} Gouverneur général {{{gouverneur9}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil9}}} Premier ministre {{{premier ministre9}}} Chancelier {{{chancelier9}}} Gouvernement {{{gouvernement9}}} {{{fonction10}}} Mandat

{{{début fonction10}}} - {{{fin fonction10}}}Président {{{président10}}} Président de la République {{{président de la république10}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat10}}} Monarque {{{monarque10}}} Gouverneur général {{{gouverneur10}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil10}}} Premier ministre {{{premier ministre10}}} Chancelier {{{chancelier10}}} Gouvernement {{{gouvernement10}}} {{{fonction11}}} Mandat

{{{début fonction11}}} - {{{fin fonction11}}}Président {{{président11}}} Président de la République {{{président de la république11}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat11}}} Monarque {{{monarque11}}} Gouverneur général {{{gouverneur11}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil11}}} Premier ministre {{{premier ministre11}}} Chancelier {{{chancelier11}}} Gouvernement {{{gouvernement11}}} Biographie Nom de naissance Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain Naissance 24 avril 1856  Cauchy-à-la-Tour (France)

Cauchy-à-la-Tour (France)Décès 23 juillet 1951 (à 95 ans)  Port-Joinville (France)

Port-Joinville (France)Nature du décès Nationalité {{{nationalité}}} Conjoint(s) Eugénie Deherain (née Hardon, divorcée de François Deherain) Enfant(s) Diplômé École spéciale militaire de Saint-Cyr Profession Officier général Occupations {{{occupation}}} Résidence(s) {{{résidence}}} Religion Catholicisme Signature {{{signature}}} Présidents du Conseil des ministres

Chef de l'État françaisHenri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, couramment nommé Philippe Pétain (1856-1951), est un militaire et homme politique français, fait maréchal de France en 1918.

Né le 24 avril 1856 à Cauchy-à-la-Tour dans le Pas-de-Calais, il meurt le 23 juillet 1951 à Port-Joinville durant son internement sur l’île d'Yeu en Vendée, où il est inhumé.

En tant que chef militaire, le maréchal Pétain est généralement considéré comme le « vainqueur de Verdun » et comme le chef de l’armée qui jugula la crise du moral et des mutineries de 1917.

Comme dernier chef de gouvernement de la Troisième République, son nom est associé à l’armistice du 22 juin 1940 retirant la France défaite de la guerre contre Hitler. Comme fondateur et chef de l'État du régime de Vichy, il a dirigé la France pendant l'Occupation, du 11 juillet 1940 au 20 août 1944. Il a engagé la Révolution nationale et la collaboration avec l’Allemagne nazie.

À 84 ans, en juillet 1940, Philippe Pétain est le chef d'État le plus âgé de l'Histoire de France.

Jugé à la Libération pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de Justice, il est, par arrêt du 15 août 1945, frappé d'indignité nationale et condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort. Il est gracié par le général de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République, sa peine est commuée en prison à perpétuité.

Biographie

Jeunesse, formation et première carrière

Ayant reçu une éducation catholique, il sert la messe comme enfant de chœur durant sa jeunesse[1]. Impressionné par les récits de son grand-oncle, l'abbé Lefèvre, qui a servi dans la Grande Armée de Napoléon[2],[3], et très marqué par la guerre de 1870 alors qu’il a 14 ans, il décide d’être soldat[1].

À partir de 1876, il est élève à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion Plewna avec le vicomte Charles de Foucauld, le futur bienheureux et Antoine Manca de Vallombrosa le futur aventurier. Il y entre parmi les derniers (403e sur 412) et en sort en milieu de classement (229e sur 336)[4]. Il est affecté à différentes garnisons, mais ne participe à aucune des campagnes coloniales.

Lors de l’affaire Dreyfus, le capitaine Pétain ne participe pas à la souscription au fameux « monument Henry »[5], souscription nationale ouverte par le journal antisémite, La Libre Parole, d'Édouard Drumont, au profit de la veuve de l'auteur du faux document, le colonel Henry, responsable de la condamnation inique du capitaine Dreyfus. Ultérieurement, Pétain confiera n’avoir pas cru en la culpabilité de Dreyfus, mais accusera ce dernier de s’être mal défendu, et dira avoir considéré comme normal de le sacrifier à la réputation de l’Armée[6]. Dans l’ensemble, le militaire Pétain s’occupe fort peu de la vie politique de l’époque, et reste très discret sur ses opinions personnelles. Au contraire de beaucoup de militaires, il ne s’engage à aucun moment, pas plus lors de l’affaire des fiches (1904) que de celle de la séparation des Églises et de l'État en 1905.

En 1900, chef de bataillon, il est nommé instructeur à l’École normale de tir du camp de Châlons-sur-Marne[7], il s’oppose à la doctrine officielle de l'époque qui veut que l'intensité du tir prime la précision et qui privilégie les charges de cavaleries et les attaques à la baïonnette[8]. Il préconise au contraire l'utilisation des canons pour les préparations et les barrages d'artillerie, afin de permettre la progression de l'infanterie, laquelle doit pouvoir tirer précisément sur des cibles individuelles[8]. Le directeur de l'école signale la « puissance de dialectique [...] et l'ardeur [...][8] » « avec lesquelles il défend des thèses aussi aventurées[8] ».

En 1901, il occupe un poste de professeur adjoint à l’École supérieure de guerre de Paris où il se distingue par des idées tactiques originales. Il y retourne de 1904 à 1907 puis de 1908 à 1911 en tant que titulaire de la chaire de tactique de l’infanterie. Il s’élève alors violemment contre le dogme de la défensive prescrit par l’instruction de 1867, « l’offensive seule pouvant conduire à la victoire ». Mais il critique aussi le code d’instruction militaire de 1901 prônant la charge en grandes unités, baïonnette au canon. Les milliers de morts d’août et septembre 1914 lui donneront raison.

Le 20 octobre 1912, il est le premier chef d’unité de celui qui deviendra le général de Gaulle, alors sous-lieutenant. En septembre 1913, amené à commenter la tactique du général Gallet, qui avait fait charger à la baïonnette des nids de mitrailleuses, il dit : « le général vient de nous montrer toutes les erreurs à ne pas commettre ». Ce qui lui vaut l’hostilité de la hiérarchie. Humiliés par la défaite de 1870, les états-majors se montrent volontiers bravaches et revanchards. On y prône l'offensive à outrance[9]. Pétain, lui, préconise la manœuvre, la puissance matérielle, le mouvement, l’initiative : « le feu tue ». Ainsi il déclara à un élève officier : « Accomplissez votre mission coûte que coûte. Faites-vous tuer s'il le faut, mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j'aime mieux cela. »

À 58 ans, en juillet 1914, le colonel Philippe Pétain s’apprêtait à prendre sa retraite après une carrière relativement médiocre, le ministre de la Guerre ayant refusé sa nomination au grade de général.

En 1920, il épouse Eugénie Hardon, alors divorcée de François Deherain (un fils, Pierre, naquit de cette union). Elle se faisait appeler Annie Pétain car elle n'aimait pas son prénom[10].

L'homme de Verdun

Philippe Pétain

Maréchal de FranceAllégeance  Armée française

Armée françaiseGrade Général de division[11] (1914) Service 1876 - 1931 Conflits Première Guerre mondiale

Guerre du Rif

Seconde Guerre mondialeCommandement 1915 : Commandant de la IIe armée Faits d’armes 1916 : Bataille de Verdun Hommage La 127e promotion de

l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1940-1942) porte son nomDès le début de la Première Guerre mondiale, le 3 août 1914, à la tête de la 4e brigade d’infanterie[12], il se distingue en Belgique. Il est promu général de brigade le 31 août 1914[12] et commande la 6e division d'infanterie à la tête de laquelle il participe à la bataille de la Marne, puis devient général de division le 14 septembre[12]. Nommé le 20 octobre général commandant de corps d'armée, il prend le commandement du 33e corps[12] et réalise des actions d’éclat tout en se montrant soucieux d’épargner la vie de ses hommes, dont il gagne le cœur. En juin 1915, il commande la 2e armée[12].

En février 1916, c’est lui qui commande les troupes françaises à la bataille de Verdun, et son charisme n’est pas étranger à l’issue victorieuse du combat, même si la ténacité de ses troupes, comme, par exemple, celle du commandant Raynal au fort de Vaux, en a été le facteur décisif. On notera cependant que sa vision stratégique de la bataille lui a permis de comprendre que le meilleur soldat du monde, s’il n’est pas ravitaillé, évacué en cas de blessure, ou relevé après de durs combats, sera finalement vaincu. Pétain met en place une noria continue de troupes, d’ambulances, de camions de munitions et de ravitaillement sur ce qui va devenir la « voie sacrée ». Comprenant la valeur de l’aviation dans les combats, il crée en mars 1916 la première division de chasse aérienne pour dégager le ciel au-dessus de Verdun. Il réaffirme cette vision dans une instruction de décembre 1917 : « L’aviation doit assurer une protection aérienne de la zone d’action des chars contre l’observation et les bombardements des avions ennemis […] » [13]

Désormais, aux yeux de tous, il est le « vainqueur de Verdun », même si cette appellation sera surtout exploitée plus tard, sous le régime de Vichy.

En 1917, le général Nivelle prend la tête des armées françaises, alors que Joffre n’était que le chef du front du Nord-Est. Le général Pétain est nommé chef d'État-Major général, poste spécialement créé pour lui. Il s’oppose à Nivelle qui est peu économe du sang de ses hommes, et dont l’attitude contraste avec le pragmatisme de Pétain. Cela aboutit à la bataille du Chemin des Dames, à la mi-avril 1917 : 100 000 hommes sont mis hors de combat du côté français en une semaine. Bien que les Français, à défaut de percer, aient tenu, le mécontentement gronde, provoquant des mutineries dans de nombreuses unités. Nivelle est renvoyé et Pétain se trouve être l’homme providentiel pour lui succéder et ramener la confiance des troupes en améliorant les conditions de vie des soldats, en mettant fin aux offensives mal préparées et en faisant condamner les mutins, dont seule une minorité est fusillée malgré les exigences des hommes politiques. En octobre 1917, il reprend le Chemin des Dames aux Allemands, par des offensives plus limitées, ne gaspillant pas la vie des soldats et toutes victorieuses.

Certains ont dénié à Pétain le titre mythique de « vainqueur de Verdun » et considèrent cette réputation comme due principalement à sa gestion du moral des combattants, grâce à ses mesures « humaines » et à sa volonté d’éviter les offensives inutiles, plus qu’à ses qualités militaires. Parmi eux, ont figuré Joffre, Foch et Clemenceau, qui ont reproché à Pétain son pessimisme[14],[15].

Au début de 1918, il est à l’origine du retour de Foch, qui avait été renvoyé avec Nivelle. Il est désormais à l’origine de la coordination de toutes les troupes alliées, dont Foch est le chef suprême.

En août 1918 la médaille militaire lui est attribuée : « Soldat dans l’âme, n’a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de haute abnégation. Vient de s’acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement. » [16]

En octobre 1918, il prépare une grande offensive qui aurait mené les troupes franco-américaines jusqu’en Allemagne. Prévue à partir du 13 novembre, elle n’a pas lieu puisque, contre son avis, Foch et Clemenceau ont accepté l’armistice demandé par les Allemands.

Après l’armistice, Pétain est élevé à la dignité de maréchal de France le 19 novembre 1918. Il reçoit à Metz son bâton de maréchal le 8 décembre 1918.

L'entre-deux-guerres

En 1919, Pétain est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Le 14 septembre 1920, âgé de 64 ans, il épouse Eugénie Hardon (âgée de 42 ans), qu’il avait précédemment demandée en mariage en 1901, mais dont il n’eut pas de descendance.

Général en chef de l’Armée française (il le reste jusqu’au 9 février 1931), il estime en 1919 à 6 875 le nombre de chars nécessaire à la défense du territoire. Soit 3 075 chars en régiment de première ligne, 3 000 chars en réserve à la disposition du commandant en chef et 800 chars pour le remplacement des unités endommagées. Il écrit: « C’est lourd, mais l’avenir est au maximum d’hommes sous la cuirasse. »

De 1919 à 1929, avec l'aide du général Buat, son chef d'État-Major, il s'oppose à la construction de fortifications défensives, préconisant au contraire la constitution d'un puissant corps de bataille mécanisé capable de porter le combat le plus loin possible sur le territoire ennemi dès les premiers jours de la guerre. En juin 1922, il obtient la démission du maréchal Joffre de la présidence de la Commission d'étude de l'organisation de la défense du territoire créée quinze jours plus tôt.

En 1925-1926, des troupes françaises sous le commandement de Pétain, en campagne avec une armée espagnole (450 000 hommes au total), dans laquelle se trouve aussi Franco, mènent une campagne contre les forces d’Abd el-Krim, chef de la très jeune République du Rif, au Maroc ; les forces franco-espagnoles sont victorieuses, en partie grâce à l'emploi par les Espagnols d'armes chimiques sur les populations civiles[17],[18]. Abd el-Krim se plaignit à la Société des Nations de l'utilisation par l'aviation française de gaz moutarde sur les douars et les villages[19].

Lors de la séance du Conseil supérieur de guerre du 15 décembre 1925, il s’oppose à la construction d’une ligne défensive continue, mais pour des môles défensifs sur les voies d’invasion. Puis lors de la séance du 19 mars 1926, contre l’avis de Foch, qui estime que Pétain donne à tort aux chars une importance capitale, il préconise et obtient l’étude de trois prototypes de chars (léger, moyen et lourd)

Le 20 juin 1929, il est élu à l’unanimité membre de l’Académie française, au 18e fauteuil, où il succède au maréchal Foch.

Il finira par s'incliner et accepter la construction de la ligne Maginot, lorsque André Maginot, alors ministre de la Guerre, déclarera, lors du débat parlementaire du 28 décembre 1929 : « ce n'est pas Pétain qui commande, mais le ministre de la Guerre ».

Le 22 janvier 1931, il est reçu à l'Académie française par Paul Valéry, dont le discours de réception — qui retrace sa biographie — rappelle et développe une phrase sur laquelle insistait Pétain : « le feu tue », et comporte des considérations sur la façon dont « la mitrailleuse a modifié durablement les conditions du combat à terre » et les règles de la stratégie. Le discours rappelle aussi les désaccords, dans le respect mutuel, entre Pétain et Joffre. Le discours de réception du maréchal Pétain est un hommage au maréchal Foch auquel il succède[20].

Le 9 février 1931, il est remplacé par le général Weygand au poste de commandant suprême de l’Armée, et nommé inspecteur général de la défense aérienne du territoire. À ce titre, il écrit le 2 décembre 1931 à Pierre Laval, alors président du Conseil, pour lui demander la création d’une force aérienne puissante de défense et d’attaque, indépendante de l’Armée de terre et de la Marine. Il préconise pour cela de prélever 250 millions de francs sur les crédits alloués à la construction de la ligne Maginot.

Le 9 février 1934, il est nommé ministre de la Guerre dans le gouvernement Doumergue, fonction qu’il occupe jusqu’au renversement du cabinet le 8 novembre 1934. Il va aussitôt mettre toute son énergie et son prestige pour infléchir la politique de réduction du budget de l’Armée. Partisan des chars de combat, il décide dès le 26 mars de l’adoption du char B1 dont il avait fait faire les prototypes pendant son commandement. Le même jour, il décide aussi de l’adoption du char D2 et de l’étude d’un char léger. Soucieux de la formation des officiers supérieurs, il ordonne que tous les postulants à l’École supérieure de guerre effectuent des stages préalables dans des unités de chars et d’aviation [21].

Le 31 mai 1934, convoqué devant la commission des finances, il exprime ses vues sur la fortification et renouvelle ses réserves sur l’efficacité de la ligne Maginot. Il explique ce qu’est pour lui la fortification : le béton est un moyen pour économiser les effectifs, mais l’essentiel reste une armée puissante sans laquelle elle n’est qu’une fausse sécurité. Le but de la fortification est de permettre le regroupement des troupes pour l’offensive ou la contre-offensive. Il aura cette phrase : « la ligne Maginot ne met pas à l’abri d’une pénétration de l’ennemi, si l’armée n’est pas dotée de réserves motorisées aptes à intervenir rapidement. » Il soutient néanmoins le principe de cette ligne. Cependant, selon Robert Aron les conceptions stratégiques qu'il défend à cette époque sont conformes à son expérience de la Grande Guerre ainsi :

« [...] Entre les deux guerres, les conceptions stratégiques qu’il va défendre et imposer à l’Armée française sont encore strictement conformes à son expérience du début de l’autre conflit : il ne croit pas au rôle offensif des tanks ni aux divisions blindées. Il préconise l’édification de la ligne Maginot, derrière laquelle nos combattants de 1939 vont se croire à l’abri et attendrons paisiblement l’offensive allemande, qui se déclenchera ailleurs[22]. »Le 15 juin 1934, il obtient le vote d’un crédit supplémentaire de 1,275 milliard de francs pour la modernisation de l’armement.

Le 27 octobre 1934, il convainc Louis Germain-Martin, ministre des Finances, de signer le « plan Pétain pour 1935 », qui prévoit la construction de 60 chars lourds, 300 chars moyens et 900 chars légers. La chute du Gouvernement, et le remplacement du maréchal Pétain par le général Maurin, partisan de chars lourds et lents, retarderont la mise en œuvre de ce plan de plusieurs mois.

Au moment où il quitte le ministère, Pétain jouit d’une très grande popularité, notamment dans les milieux d’extrême droite. En témoigne en 1935, la célèbre campagne lancée par Gustave Hervé intitulée « C’est Pétain qu’il nous faut ». Sa courte expérience ministérielle le brouille avec le parlementarisme et le conduit à refuser toutes les sollicitations ultérieures.

Il participe par la suite au Conseil supérieur de guerre, où il soutient la politique de guerre offensive promu par le colonel de Gaulle, qui fut un temps son « porte-plume », préconisant la concentration de chars dans des divisions blindées. Il écrit dans la Revue des deux mondes du 15 février 1935 : « Il est indispensable que la France possède une couverture rapide, puissante, à base d’avions et de chars [...] ». Et lors d'une conférence à l’École de Guerre en avril 1935 : « Les unités mécanisées sont capables de donner aux opérations un rythme et une amplitude inconnus jusqu’ici […] L’avion, en portant la destruction jusqu’aux centres vitaux les plus éloignés fait éclater le cadre de la bataille [...] On peut se demander si l’avion ne dictera pas sa loi dans les conflits de l’avenir [...] »[23]. Ainsi que dans la préface d'un ouvrage du général Sikorsky : « Les possibilités des chars sont tellement vastes qu’on peut dire que le char sera peut-être demain l’arme principale. »[24]

Le 6 avril 1935, il dit, devant le président Lebrun, dans un discours à l’École supérieure de Guerre : « Il est nécessaire de tenir le plus grand compte des perspectives ouvertes par l’engin blindé et par l’aviation. L’automobile, grâce à la chenille et à la cuirasse, met la vitesse au service de la puissance [...] La victoire appartiendra à celui qui saura le premier exploiter au maximum les propriétés des engins modernes et combiner leur action. »

À l’instigation des grands chefs militaires (Foch, Joffre), les gouvernements de la fin des années 1920 vont affecter d’importants efforts budgétaires à la construction de lignes de défense. Cette stratégie est symbolisée par la coûteuse, et de surcroît incomplète ligne Maginot qui fut arrêtée à la frontière belge. Winston Churchill, dans son ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale[25], émet l'avis que l'idée de la ligne Maginot aurait pu être d'une très grande utilité si elle avait été correctement appliquée et qu'elle paraissait justifiée compte tenu, en particulier, du rapport numérique entre les populations de la France et de l'Allemagne[25]. Il juge « extraordinaire qu'elle n'ait été prolongée au moins le long de la Meuse[25] » mais indique : « [...] Mais le maréchal Pétain s'était opposé à cette extension [...]. Il soutenait avec force que l'on devait exclure l'hypothèse d'une invasion par les Ardennes en raison de la nature du terrain. En conséquence, on écarta cette éventualité[25]. » Après le succès de la guerre-éclair menée par les Allemands, Pétain ne pouvait plus ignorer que la débâcle de 1940 était due aux « grands chefs militaires », dont les autorités gouvernementales n’avaient fait que suivre les orientations stratégiques quand il tenta de faire juger les « responsables » de la défaite, en imputant celle-ci exclusivement aux politiques. Pétain n’avait pas manqué non plus, depuis plusieurs années, d’annoncer comme perdue d’avance une nouvelle guerre contre l’Allemagne, si la France n’effectuait pas le même effort de réarmement mais ce manque de conviction peut également être vu comme ayant empêché la préparation nécessaire de l’Armée française à une guerre qui était pourtant inéluctable.

Le 2 mars 1939, Pétain est nommé ambassadeur de France en Espagne. Le 20 mars 1939, il présente ses lettres de créance au général Franco, chef de l’État espagnol, résidant alors à Burgos. Au nom du rapprochement diplomatique de la France avec l’Espagne, il lui incombe de superviser, dans le cadre des accords Bérard-Jordana, le rapatriement à Madrid des réserves d’or de la Banque d’Espagne et des toiles du musée du Prado que l’ancienne République espagnole avait transférées à l’abri en France durant la guerre civile.

Le printemps 1940

Le 17 mai 1940, Pétain est nommé vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Franco lui avait conseillé de ne pas accepter d’apporter sa caution à ce gouvernement.

Le 14 juin 1940, Paris est occupé par l’Armée allemande. Le Gouvernement, le président de la République et les Assemblées sont alors réfugiés à Bordeaux. Dès son arrivée au Gouvernement et alors que la bataille de France est irrémédiablement perdue, Pétain se fait un des avocats les plus constants de l’armistice auprès du président du Conseil Paul Reynaud. Ainsi, il met plusieurs fois sa démission dans la balance et déclare qu’il n’est aucunement question pour lui de quitter la France pour poursuivre la lutte.

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud présente la démission du Gouvernement et suggère, suivi en cela par les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, de confier la présidence du Conseil au maréchal Pétain, choix aussitôt approuvé par le président de la République Albert Lebrun (voir gouvernement Philippe Pétain). Pétain est alors vu par beaucoup comme l’homme providentiel. Charles Maurras saluera son arrivée comme une « divine surprise »[26].

Le 17 juin 1940, suivant le conseil énoncé le 12 juin par le général Maxime Weygand, chef d’État-Major des Armées, Pétain annonce son intention de demander l’armistice qui est signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Rethondes, après avoir été approuvé par le Conseil des ministres et le président de la République.

Son discours radiodiffusé, où il déclare, alors que les négociations ont à peine commencé : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu’il faut cesser le combat »[27],[28],[29], a un effet désastreux sur le moral des troupes et précipite de fait l’effondrement des armées françaises. Du 17 juin à l’entrée en vigueur de l’armistice le 25, les Allemands font ainsi plus de prisonniers que depuis le début de l’offensive le 10 mai [30]. Dans le même discours, Pétain anticipe la création de son propre régime en déclarant qu’il fait « don de sa personne à la France ».

Le 20 juin 1940, dans un nouveau discours[31], il annonce les tractations en vue de l'armistice. Il en détaille les motifs, ainsi que les leçons que, selon lui, il faudra en tirer. Il y fustige « l'esprit de jouissance » : « [...] Depuis la victoire [de 1918], l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort ; on rencontre aujourd'hui le malheur. »

Le 25 juin 1940, Pétain annonce les conditions « sévères » de l'armistice et décrit les territoires qui seront sous contrôle allemand. La démobilisation fait partie de ces conditions. Il annonce : « C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence [...] ». Les causes de la défaite sont à rechercher selon lui dans l'esprit de relâchement « Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié [...] »[32],[33],[34].

Le 29 juin 1940, le Gouvernement s’installe à Vichy, en zone non occupée par l’Armée allemande. C’est Pierre Laval qui, résidant à Châteldon, à une trentaine de kilomètres de la cité thermale, avait insisté pour que le Gouvernement s’établisse à Vichy. Cela évitait de chercher refuge à Lyon ou à Toulouse, vieux fiefs du radical-socialisme. De plus, cette ville présentait les avantages d’un réseau téléphonique extrêmement performant et d’une multitude d’hôtels qui furent réquisitionnés pour abriter les différents ministères et les ambassades.

Le 10 juillet 1940, une loi, dite « constitutionnelle » [35], votée par les deux Chambres (569 voix pour, 80 contre et 17 abstentions) réunies en Assemblée nationale au casino de Vichy donne tous les pouvoirs au maréchal Pétain, sans contrôle de l’Assemblée, avec pour mission la promulgation d’une nouvelle Constitution. Celle-ci ne verra jamais le jour. De sorte que l’État français allait rester durant toute sa durée un État provisoire.

La constitutionnalité de cette réforme fut contestée pour plusieurs motifs dont le fait que la Constitution ne peut pas être modifiée sous la menace directe d’un ennemi. Mais surtout, la confusion de tous les pouvoirs (constituant, législatif, exécutif et judiciaire) entre les mêmes mains était contraire aux fondements même des lois constitutionnelles de 1875, basées sur une séparation des pouvoirs. Il en résulta un régime anti-démocratique, sans constitution et sans contrôle parlementaire ayant tous les aspects d’une dictature.

De 1940 à 1944 : le chef du régime de Vichy

L’installation du régime

Un régime de pouvoir personnel

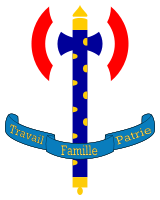

La francisque, emblème personnel de Philippe Pétain, utilisée comme symbole officieux du régime de Vichy[38].

La francisque, emblème personnel de Philippe Pétain, utilisée comme symbole officieux du régime de Vichy[38].

Pavillon particulier de Philippe Pétain en tant que chef de l'État français, orné de la francisque et de ses sept étoiles de maréchal.

Pavillon particulier de Philippe Pétain en tant que chef de l'État français, orné de la francisque et de ses sept étoiles de maréchal.

Dès le 11 juillet 1940, par trois « actes constitutionnels », Pétain s’autoproclame chef de l’État français et s’arroge tous les pouvoirs. Laval lui dit un jour : « Connaissez-vous, Monsieur le Maréchal, l'étendue de vos pouvoirs ? [...] Ils sont plus grands que ceux de Louis XIV, parce que Louis XIV devait remettre ses édits aux Parlement, tandis que vous n'avez pas besoin de soumettre vos actes constitutionnels au Parlement, parce qu'il n'est plus là[39]. », Pétain répondit : « C'est vrai[39]. »

Aux traditionnels attributs régaliens (droit de grâce, nominations et révocations des ministres et des hauts fonctionnaires), Pétain ajoute en effet des droits tout à fait inédits, même du temps de la monarchie absolue. Il peut ainsi rédiger et promulguer seul une nouvelle Constitution, il peut désigner son successeur (qui est le vice-président du Conseil), il « a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui[40] [...] » et il « exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres[40] [...] ». Les lois, adoptées de sa seule autorité, sont promulguées sur la formule : « Nous, maréchal de France, le Conseil des ministres entendu, décidons... » Par prudence, par contre, Pétain évite de s’attribuer le droit de déclarer la guerre seul : il doit pour cela consulter les éventuelles assemblées.

Jusqu’en avril 1942, Pétain reste par ailleurs à la fois chef de l’État et chef du gouvernement en titre, Pierre Laval, Pierre-Étienne Flandin et l'amiral François Darlan n’étant que vice-présidents du Conseil. Il gouverne de manière autoritaire. Ainsi, le 13 décembre 1940, il évince brusquement Pierre Laval du pouvoir, non par désaveu de la politique de collaboration avec l’Allemagne nazie menée par ce dernier, mais par irritation devant sa manière trop indépendante de la conduire. Il est remplacé par Flandin. Parallèlement, Pétain signe la révocation de nombreux maires, préfets et hauts fonctionnaires républicains, dont le préfet d'Eure-et-Loir Jean Moulin.

Le maréchal supprime précocement tous les contre-pouvoirs institutionnels à son autorité, et tout ce qui rappelle trop le régime républicain désormais honni. Le mot même de République disparaît. Les libertés publiques sont suspendues, tout comme les partis politiques, à l’exception de ceux des collaborationnistes parisiens, qui subsistent en zone nord. Les centrales syndicales sont dissoutes, les unions départementales subsistantes unifiées dans une organisation corporatiste du travail. La Franc-Maçonnerie est mise hors-la-loi. Toutes les assemblées élues sont mises en sommeil ou supprimées, les Chambres aussi bien que les conseils généraux. Des milliers de municipalités sont destituées et remplacées par des « Délégations spéciales » nommées par décret du pouvoir central, et dont la présidence revient à des personnalités présentant les garanties exigées du maréchal.

Des juridictions d’exception sont mises en place. Dès le 2 août 1940, Vichy fait ainsi condamner à mort par contumace Charles de Gaulle (même si Pétain précise qu'il veillera à ce que la sentence ne soit pas appliquée[41],[42]) puis ses compagnons, qui sont déchus de la nationalité française avec ceux qui les rejoignent. Des procès iniques sont intentés à diverses personnalités républicaines, ainsi à Pierre Mendès France, condamné en juin 1941 à Clermont-Ferrand pour une prétendue « désertion » (l'affaire du Massilia, bateau-piège), avec Jean Zay et quelques autres. À l’automne 1941, grâce à des lois ouvertement antidatées, Vichy envoie à la guillotine plusieurs prisonniers communistes, dont le député Jean Catelas, en représailles à des attentats anti-allemands.

Pétain décrète par ailleurs l’arrestation, dès 1940, de Léon Blum, Georges Mandel, Édouard Daladier, Paul Reynaud et du général Gamelin. Mais le procès de Riom, qui devait lui servir à faire le procès du Front populaire et de la IIIe République, et à les rendre seuls responsables de la défaite, tourne en avril 1942 à la confusion des accusateurs. Léon Blum notamment sait rappeler la responsabilité propre du haut commandement militaire dans la réduction des crédits militaires en 1934 et dans la stratégie défensive désastreuse fondée sur la ligne Maginot. Le procès est suspendu, et les accusés restent internés avant d’être livrés l’an suivant aux Allemands.

Culte du chef et popularité

Jouant le plus possible sur la réputation du « vainqueur de Verdun », le régime exploite le prestige du maréchal et diffuse un culte de la personnalité omniprésent : les photos du maréchal figurent dans les vitrines de tous les magasins, sur les murs des cités, dans toutes les administrations, ainsi qu’aux murs des classes dans tous les locaux scolaires et dans ceux des organisations de jeunesse. On le retrouve jusque sur les calendriers des PTT.

Le visage du chef de l’État apparaît aussi sur les timbres[43] et les pièces de monnaie, tandis que les bustes de Marianne sont retirés des mairies. La Saint-Philippe, chaque 3 mai, est célébrée à l’instar d’une fête nationale. Un hymne à sa gloire, le célèbre Maréchal, nous voilà ![44], est interprété à dans de nombreuses cérémonies parallèlement à la Marseillaise, et doit être appris à tous les enfants des écoles par les instituteurs. À qui douterait, des affiches péremptoires proclament : « Êtes-vous plus Français que lui ? » ou encore « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l’heure ? ».

Pétain exige aussi un serment de fidélité des fonctionnaires à sa propre personne. L'acte constitutionnel no 7 du 27 janvier 1941 oblige déjà les secrétaires d'État, les hauts dignitaires, et les hauts fonctionnaires à jurer fidélité au chef de l'État[45]. Après son discours du 12 août 1941 (discours dit du « vent mauvais »[46],[47], où il déplore les contestations croissantes de son autorité et de son gouvernement), Philippe Pétain étend le nombre de fonctionnaires devant lui prêter serment. Les actes constitutionnels no 8 et no 9 du 14 août 1941 concernent respectivement les militaires et les magistrats. Le serment est prêté par tous les juges à l’exception d’un seul, Paul Didier, qui fut aussitôt révoqué et interné au camp de Châteaubriant. Puis c'est l’ensemble des fonctionnaires qui doit jurer fidélité au chef de l'État par l’acte constitutionnel no 10 du 4 octobre 1941. Il concernera donc jusqu'aux policiers et aux postiers.

Toute une littérature, relayée par la presse sous contrôle et par maints discours officiels ou particuliers, trouve des accents quasi-idolâtres pour exalter le maréchal comme un sauveur messianique, pour célébrer son « sacrifice », pour le comparer à Jeanne d'Arc ou à Vercingétorix, pour vanter l’allant et la robustesse physique du vieillard, ou encore la beauté de ses célèbres yeux bleus. Un chêne pluricentenaire reçoit son nom en forêt de Tronçais. De nombreuses rues sont débaptisées et prennent son nom sur ordre. Le serment prêté par les titulaires de la Francisque prévoit : « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain comme il a fait don de la sienne à la France. »

La popularité du maréchal ne repose cependant nullement sur le seul appareil de propagande. L’intéressé sait l’entretenir par de nombreux voyages à travers toute la zone sud, surtout en 1940-1942, où des foules considérables viennent l’acclamer. Il reçoit de nombreux présents de partout ainsi qu'un abondant courrier quotidien, dont des milliers de lettres et de dessins des enfants des écoles. Pétain entretient aussi le contact avec la population par un certain nombre de réceptions à Vichy, ou surtout par ses fréquents discours à la radio. Il sait employer dans ses propos une rhétorique sobre et claire, ainsi qu’une série de formules percutantes, pour faire mieux accepter son autorité absolue et ses idées réactionnaires : « La terre, elle, ne ment pas », « Je hais ces mensonges qui vous ont fait tant de mal » (août 1940), « Je vous ai parlé jusqu’ici le langage d’un père, je vous parle à présent le langage d’un chef. Suivez-moi, gardez confiance en la France éternelle » (novembre 1940).

Par ailleurs, de nombreux évêques et hommes d’Église mettent leur autorité morale au service d’un culte ardent du maréchal, salué comme l’homme providentiel. Le 19 novembre 1940, le primat des Gaules, le cardinal Gerlier, proclame ainsi, à la Primatiale Saint-Jean de Lyon, en présence du maréchal : « Car Pétain, c'est la France et la France, aujourd'hui, c'est Pétain ! »[48]. L’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, en 1941, assure le chef de l’État de sa « vénération », dans une résolution sans équivalent au XXe siècle. Mais de nombreux Français de tous bords et de toutes croyances communient pareillement dans la confiance au maréchal. Tous les courants politiques sont ainsi représentés dans son gouvernement à Vichy, de la droite le plus réactionnaire à la gauche la plus radicale.

Les collaborationnistes, en général, sont hostiles à Vichy et à la Révolution nationale, qu’ils jugent trop réactionnaires et pas engagés assez loin dans l’appui à l’Allemagne nazie. Cependant, à la suite de Philippe Burrin et Jean-Pierre Azéma, l’historiographie récente insiste davantage sur les passerelles qui existent entre les hommes de Vichy et ceux de Paris. Un ultra-collaborationniste comme le futur chef de la Milice française, Joseph Darnand, est ainsi toute l’Occupation un inconditionnel fervent du « Maréchal ». Le chef fasciste français Jacques Doriot proclame quant à lui jusqu’à fin 1941 qu’il est « un homme du Maréchal ». Son rival Marcel Déat a essayé en 1940 de convertir Pétain à son projet de parti unique et de régime totalitaire, s’attirant de ce dernier une fin de non-recevoir (« un parti ne peut pas être unique ») ; déçu, Déat quitte définitivement Vichy et agonit désormais Pétain d’attaques dans son journal L’Œuvre, à tel point que le maréchal, en 1944, se débrouille pour ne jamais contresigner sa nomination comme ministre. D’autres entourent Pétain de leur vénération sans bornes, tels Gaston Bruneton, chargé de l’action sociale auprès des travailleurs (volontaires et forcés) Français en Allemagne en étroite collaboration avec le DAF (Front allemand du travail), ou encore se voient confier des fonctions importantes par Vichy. Ainsi le journaliste pro-hitlérien Fernand de Brinon, qui représente le gouvernement Pétain en zone nord de 1941 à 1944.

Le programme de Révolution nationale

Le choix prioritaire du maréchal Pétain

Instaurant un régime contre-révolutionnaire et autoritaire, le régime de Vichy veut réaliser une « Révolution nationale », à fortes consonances xénophobes et antisémites, qui rompt avec la tradition républicaine et, instaure un ordre nouveau fondé sur l’autorité, la hiérarchie, le corporatisme, l’inégalité entre les citoyens. Sa devise « Travail, Famille, Patrie » remplace l’ancien triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité ». Dès l’été 1940, un discours du maréchal Pétain prévient que le nouveau régime « ne reposera plus sur l’idée d’égalité entre les hommes ».

La Révolution nationale est la priorité de Pétain dont il fait son affaire personnelle, et qu'il encourage par ses discours et ses interventions en Conseil des ministres. Cependant, dès août 1941, il avoue à la radio « la faiblesse des échos qu’ont rencontré » ses projets, parmi la masse de la population. À partir du retour au pouvoir de Laval en avril 1942, la Révolution nationale n’est plus à l’ordre du jour.

Comme l’a montré l’historiographie récente depuis Henri Michel, Robert Paxton ou Jean-Pierre Azéma, c’est le désir de pouvoir enfin « redresser » la France à sa façon qui a poussé largement Pétain, en juin 1940, à retirer le pays de la guerre par l’armistice. C’est également lui, qui le pousse à accepter l’entente avec le vainqueur : la Révolution nationale ne peut prospérer que dans une France défaite. Car pour les pétainistes, une victoire alliée signifierait le retour des Juifs, des Francs-Maçons, des républicains et des communistes.

Selon ces historiens, Pétain néglige aussi le péril et la contradiction, qu’il y a à entreprendre ses réformes sous le regard de l’occupant. Cette illusion est d’ailleurs dénoncée dès l’époque par la France libre du général de Gaulle, mais également par nombre de résistants, dont certains avaient pu au départ être tentés par le programme de Pétain, mais qui estiment dangereux de se tromper sur les priorités et vain d'entreprendre des réformes tant que les Allemands ne sont pas chassés du pays. En août 1943, François Valentin, le chef de la Légion française des combattants, nommé à ce poste par Pétain lui-même, rejoint Londres, enregistre et fait diffuser à la BBC un message retentissant dans lequel il y fait son autocritique et dénonce la faute grave du maréchal et de ses fidèles : « On ne reconstruit pas sa maison pendant qu’elle flambe ![49]».

Mais si les historiens ont déterminé les intentions de Pétain, ce n'était pas toujours le cas des personnes vivant à l'époque, et si Pétain conduisit par exemple une politique antisémite, ceux qui l'admiraient n'avaient pas forcément de telles idées. Enfin, les « vichysto-résistants »[50] souvent séduits par la Révolution nationale mais hostiles à la collaboration et à l'Occupant furent nombreux.

Réformes, contrôles et exclusions

« Grande revanche des minorités » [51], le régime de Pétain entreprend de régler les vieux comptes des anciens vaincus avec la Révolution française, la IIIe République, le Front populaire, le marxisme ou la laïcité. Ce faisant, Pétain aggrave sensiblement les discordes nationales déjà avivées dans les années 1930, et couvre de son autorité un bon nombre de mesures d’exclusion.

Dès la troisième semaine de juillet 1940, ainsi, des mesures sont prises pour écarter des fonctionnaires juifs, et une commission fondée pour réviser et annuler des milliers de naturalisations accordées depuis 1927. En octobre 1940 et sans aucune demande particulière de la part des Allemands, des lois d’exclusion contre les francs-maçons et les Juifs sont promulguées [52] (Voir l’article : Régime de Vichy). Ces textes discriminatoires, adoptés à la hâte en octobre 1940 sont durcis le 2 juin 1941 : ils excluent ainsi les Français de « race juive » (déterminée par la religion des grands-parents) de la plupart des fonctions et activités publiques. Des quotas sont fixés pour l’admission des Juifs au Barreau, dans le monde universitaire ou médical. Lors du statut du 2 juin, la liste des métiers interdits s’allonge démesurément. Selon le témoignage du ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin [53], Pétain a personnellement participé à la rédaction du statut des Juifs et insisté pour qu’ils soient par exemple davantage exclus du milieu médical et de l'enseignement. Dans le même temps par une loi du 29 mars 1941, promulguée par le maréchal, est créé un « Commissariat général aux questions juives »[54].

Auprès du maréchal se pressent des hommes de tous bords, mêlant de façon baroque, au sein de sa « dictature pluraliste » [51], des technocrates modernistes et des révolutionnaires déçus du marxisme aussi bien que des maurrassiens et des réactionnaires. Pétain cependant manifeste personnellement des orientations proches de L’Action française (seul journal qu’il lise quotidiennement) et cite surtout en exemple à ses proches les régimes conservateurs et cléricaux de Salazar et de Franco, qu’il connaît personnellement depuis 1939.

Parallèlement au développement d’un pouvoir centralisé, le maréchal se consacre au « relèvement de la France » : rapatriement des réfugiés, démobilisation, ravitaillement, maintien de l’ordre. Mais loin de se limiter à gérer les affaires courantes et à assurer la survie matérielle des populations, son régime est le seul en Europe à développer un programme de réformes intérieures, indépendant des demandes allemandes.

Certaines mesures prises à cette époque ont survécu, comme la création d’un ministère de la Reconstruction, l’unification du permis de construire, la naissance de l’IGN en juillet 1940, l’étatisation des polices municipales en vue de faciliter le contrôle des populations, ou encore une politique familiale, déjà amorcée par la IIIe République finissante et prolongée sous la IVe République. D’autres dispositions sont adoptées : campagne contre l’alcoolisme, interdiction de fumer dans les salles de spectacle, inscription de la fête des Mères au calendrier, pénalisation de l'homosexualité (seulement abrogée en 1981). D’autres encore portent la marque des projets réactionnaires du chef de l’État. De nombreux étrangers supposés « en surnombre dans l’économie française » sont incorporés de force dans des Groupes de travailleurs étrangers (GTE). Les Écoles normales, bastion de l’enseignement laïc et républicain, sont supprimées. Les lois des 11 et 27 octobre 1940 contre l’emploi des femmes en renvoient des milliers au foyer de gré ou de force. Le divorce est rendu nettement plus difficile, et le nombre de poursuites judiciaires et de condamnations pour avortement explose littéralement par rapport à l’entre-deux-guerres[55]. En 1943, Pétain refuse de gracier une avorteuse condamnée à mort, qui est guillotinée. Autre rupture avec la IIIe République, les rapports étroits noués avec les Églises : Pétain, personnellement peu croyant, voit comme Maurras en la religion un facteur d’ordre, et ne manque pas d’assister à chaque messe dominicale à l’église Saint-Louis de Vichy.

Dans l’optique de la « restauration » de la France, le régime de Vichy crée très tôt, sous la direction du général de La Porte du Theil, un fidèle très proche du maréchal Pétain, des camps de formation qui deviendront plus tard les Chantiers de la jeunesse française. L’idée est de réunir toute une classe d’âge (en remplacement du service militaire désormais supprimé), et, à travers une vie au grand air, par des méthodes proches du scoutisme, leur inculquer les valeurs morales du nouveau régime (culte de la hiérarchie, rejet de la ville industrielle corruptrice), ainsi que la vénération à l’égard du chef de l’État.

D’autres moyens de contrôle sont également mis en place dans le domaine économique, comme les Comités professionnels d’organisation et de répartition, ayant un pouvoir de juridiction sur leurs membres ou un pouvoir de répartition des matières premières, pouvoir capital en ces temps de restrictions généralisées.

À destination des ouvriers, Pétain prononce le 1er mai 1941 un important discours à Saint-Étienne, où il expose sa volonté de mettre fin à la lutte des classes en prohibant à la fois le capitalisme libéral et la révolution marxiste. Il énonce les principes de la future Charte du travail, promulguée en octobre 1941. Celle-ci interdit à la fois les grèves et le lock-out, instaure le système du syndicat unique et le corporatisme, mais met aussi en place des comités sociaux (préfiguration des comités d'entreprise) et prévoit la notion de salaire minimum. La Charte séduit de nombreux syndicalistes et théoriciens de tous bords (René Belin, Hubert Lagardelle). Mais elle peine à entrer en application, et ne tarde pas à se briser sur l’hostilité de la classe ouvrière au régime et à ces idées, l’aggravation des pénuries, l’instauration du Service du travail obligatoire (STO) en septembre 1942, et enfin sur la lutte menée contre elle par les syndicats clandestins de la Résistance intérieure française.

Véritables enfants chéris de Vichy, les paysans passent cependant longtemps pour les vrais bénéficiaires du régime de Pétain. Lui-même propriétaire terrien en sa résidence de Villeneuve-Loubet, le maréchal affirme que « la terre, elle, ne ment pas », et encourage le retour à la Terre - politique soldée sur un échec, moins de 1 500 personnes en quatre ans tentant de suivre ses conseils. La Corporation paysanne est fondée par une loi du 2 décembre 1940[56],[57],[58]. Une partie des membres se détache du régime fin 1943 et lui font aussi servir de base à la création d'un syndicalisme paysan clandestin fin 1943, la Confédération générale de l'agriculture (CGA)[57] qui voit le jour officiellement le 12 octobre 1944, lors de la dissolution de la Corporation paysanne par les autorités et qui se prolongera sous la forme de la FNSEA en 1946[59].

Développant fréquemment et complaisamment la vision doloriste d’une France « décadente » qui expie maintenant ses « fautes » antérieures, Pétain entretient les Français dans une mentalité de vaincu : « Je ne cesse de me rappeler tous les jours que nous avons été vaincus » (à une délégation, mai 1942), et manifeste un souci particulier pour les soldats prisonniers, images mêmes de la défaite et de la souffrance : « Je pense à eux parce qu’ils souffrent [...] », (Noël 1941). Selon son chef de cabinet, du Moulin de Labarthète, le tiers du temps de travail quotidien du maréchal était consacré aux prisonniers. De ces derniers, Vichy rêvait de faire les propagateurs de la Révolution Nationale à leur retour.

De la Légion à la Milice

Le période consécutive à l’armistice voit aussi la création de la « Légion française des combattants » (LFC), à laquelle sont ensuite agrégés les « Amis de la Légion » et les « Cadets de la Légion ». Fondée par le très antisémite Xavier Vallat le 29 août 1940, elle est présidée par le maréchal Pétain en personne. Pour Vichy, elle doit servir de fer de lance de la Révolution nationale et du régime. À côté des parades, des cérémonies et de la propagande, les Légionnaires actifs doivent surveiller la population, et dénoncer les déviants et les fautifs de « mauvais esprit ».

Au sein de cette légion se constitue un Service d’ordre légionnaire (SOL) qui s’engage immédiatement dans la voie du collaborationnisme. Cet organisme est commandé par Joseph Darnand, héros de la Première Guerre mondiale et de la campagne de 1940, et fervent partisan de Pétain (sollicité en 1941 de joindre la Résistance, il refuse, selon le témoignage de Claude Bourdet, parce que « le Maréchal » ne comprendrait pas). Ce même organisme devient en janvier 1943 la « Milice française ». À la fin de la guerre, alors que Vichy est devenu un régime fantoche aux ordres des Allemands, la Milice qui compte au maximum 30 000 hommes, dont beaucoup d’aventuriers et de droit-communs, participe activement à la lutte contre la Résistance, avec les encouragements publics du maréchal Pétain comme de Pierre Laval, son président officiel. Haïe de la population, la Milice perpètre régulièrement délations, tortures, rafles, exécutions sommaires, qui se mêlent à d’innombrables vols, viols, voies de faits sur la voie publics ou contre des fonctionnaires.

Pétain attend le 6 août 1944 pour les désavouer dans une note à Darnand, trop tardivement pour que ce dernier soit dupe. « Pendant quatre ans », rappellera Darnand dans sa réponse caustique au maréchal, « vous m’avez encouragé au nom du bien de la France, et maintenant que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tache de l’Histoire de France. On aurait pu s’y prendre avant ! »

La collaboration d’État

Sur le plan de la politique extérieure, Pétain a retiré d’emblée le pays du conflit mondial en cours, et affecte de croire que ce dernier ne concerne plus du tout la France. S’il refuse jusqu’au bout toute rentrée dans la guerre aux côtés d’un des deux camps, il ne refuse pourtant pas le combat contre les alliés chaque fois qu'il en a l'occasion et annonce dès octobre 1940, son intention de reprendre par la force les territoires sous autorité de la France libre[60]. Il pratique donc une « neutralité dissymétrique » [51] qui bénéficie aux Allemands. Il choisit en effet de s’entendre avec le vainqueur et imagine que la France, avec son Empire colonial, sa flotte et sa bonne volonté à coopérer, peut obtenir une bonne place dans une Europe durablement allemande. Ceci démontre une naïveté certaine de la part de Pétain : en effet, dans l’idéologie nazie, la France était l’ennemie irréductible de l’Allemagne, elle devait être écrasée et ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une quelconque place privilégiée à ses côtés. Le calcul de Vichy était donc dès l’origine voué à l’échec.

Il est bien établi, depuis les travaux d'Eberhard Jäckel[61] et surtout de Robert Paxton, que Pétain a activement recherché et poursuivi cette collaboration avec l’Allemagne nazie. Elle ne lui a pas été imposée. Moins intéressé par la politique extérieure que par la Révolution nationale, sa vraie priorité, Pétain laisse Darlan et Laval mettre en œuvre les volets concrets de la collaboration d’État. Mais l’une est en réalité le revers de l’autre, selon les constats concordants de l’historiographie contemporaine : les réformes vichystes n’ont pu se mettre en place qu’en profitant du retrait de la France de la guerre, et elles ne sauraient survivre à une victoire alliée. Par ailleurs, le « mythe Pétain » [62] est indispensable pour faire accepter à bien des Français la collaboration. Le prestige du vainqueur de Verdun, son pouvoir légal sinon légitime, brouillent en effet dans les consciences en désarroi la perception des devoirs et des priorités.

L’homme de Montoire

Après avoir affecté pendant trois mois de rester neutre dans le conflit en cours entre l’Axe et le Royaume-Uni, Pétain engage personnellement et officiellement, par son discours radiodiffusé du 30 octobre 1940, le régime de Vichy dans la collaboration[63],[60], suite à l’entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, durant laquelle il rencontra Hitler[64]. Cette « poignée de main de Montoire », sera par la suite largement diffusée aux actualités cinématographiques, et exploitée par la propagande allemande.

Certes, l’armistice avait permis, en un premier temps, de limiter l’occupation allemande à la moitié nord et ouest du territoire. Mais l’autonomie de la zone sud est toute relative, car Pétain, avec ou sans discussion préliminaire, plie le plus souvent devant les exigences des autorités allemandes, quand son gouvernement ne va pas spontanément au devant de celles-ci.

Cette collaboration d’État entraîne plusieurs conséquences. Le maréchal, alors que son prestige reste immense, s’interdit de protester, au moins publiquement, contre les exactions de l’occupant et de ses auxiliaires français ou contre l’annexion de fait, contraire à la convention d’armistice, de l’Alsace et de la Moselle. Aux parlementaires des trois départements, qu’il reçoit le 4 septembre 1942 alors que commence l’incorporation massive et illégale des malgré-nous dans la Wehrmacht, il ne conseille que la résignation. La veille, il avait fait remettre par Laval une protestation officielle, qui resta sans suite. Lors de l’exécution en octobre 1941 des otages français à Châteaubriant, qui soulève l’indignation générale, Pétain a des velléités secrètes de se constituer lui-même comme otage à la Ligne de démarcation, mais son ministre Pierre Pucheu l’en dissuade vite au nom de la politique de collaboration, et le maréchal ne fait finalement de discours que pour blâmer les auteurs d’attentats et appeler les Français à les dénoncer. Au printemps 1944 encore, il ne condamne jamais les déportations, les rafles et les massacres quasi-quotidiens, se taisant par exemple sur le massacre d'Ascq. Par contre, il ne manque pas de dénoncer « les crimes terroristes » de la Résistance ou les bombardements alliés sur les objectifs civils. Il encourage les membres de la Légion des volontaires français (LVF) qui combattent en URSS sous l’uniforme allemand, leur garantissant dans un message public qu’ils détiennent « une part de notre honneur militaire ».

En 1941, Darlan, dauphin désigné du maréchal, frôle la cobelligérance avec l’Allemagne de Hitler lorsqu’il fait mettre les aérodromes de Syrie et de Liban à la disposition de l’aviation allemande. En avril 1942, sous la pression allemande, mais aussi parce qu’il est déçu des maigres résultats de Darlan, Pétain accepte le retour au pouvoir de Pierre Laval, désormais doté du titre de « chef du gouvernement ».

Contrairement aux légendes d’après-guerre, il n’existe pas de différence en politique extérieure entre un « Vichy de Pétain » et un « Vichy de Laval », comme l’ont cru André Siegfried, Robert Aron ou Jacques Isorni, et comme l’a démenti toute l’historiographie contemporaine depuis Robert Paxton. S’il n’a aucune affection personnelle pour Laval, le maréchal couvre sa politique de son autorité et de son charisme, et approuve ses orientations en Conseil des ministres. En juin 1942, devant une délégation de visiteurs à Vichy, Pétain tient des propos largement répercutés, assurant qu’il est « main dans la main » avec Laval, que les ordres de ce dernier sont « comme les [siens] » et que tous lui doivent obéissance « comme à [lui-même] ». Lors du procès de Pétain, Laval déclarera sans ambiguïté qu’il n’agissait qu’après en avoir déféré au maréchal : tous ses actes avaient été approuvés préalablement par le chef de l’État.

Le 22 juin 1942, Laval prononce un discours retentissant dans lequel il déclare qu’il « souhaite la victoire de l’Allemagne. » Pétain, à qui il a consenti à montrer préalablement le texte à la demande de ses conseillers effarés, n’a pas élevé d’objection. Du moment que selon le maréchal, un civil n’a pas à faire de pronostic militaire, il s’est contenté de lui faire changer un « Je crois » initial en un « Je souhaite » encore plus mal ressenti des Français.

Lorsque Laval informe, fin juin 1942, le Conseil des ministres de la prochaine mise en œuvre de la rafle du Vélodrome d'Hiver, le procès-verbal conservé, montre Pétain approuvant comme « juste » la livraison de milliers de Juifs étrangers aux nazis. Puis le 26 août 1942, la zone sud devint le seul territoire de toute l’Europe d’où des Juifs, souvent internés par Vichy depuis 1940 dans les très durs camps de Gurs, Noé, Rivesaltes), furent envoyés à la mort alors même qu’aucun soldat allemand n’était présent.

Personnellement antisémite, Pétain s’est opposé en mai 1942 à l’introduction en zone Sud du port obligatoire de l’étoile jaune, mais il n’a pas protesté contre son introduction en zone nord, et en zone sud son gouvernement fait apposer le tampon « Juif » sur les papiers d’identité à partir de fin 1942. En août 1943, comme les Allemands pressent Vichy de retirer en bloc la nationalité française aux Juifs, ce qui aurait favorisé leur déportation, le nonce le fait prévenir discrètement que « le pape s’inquiète pour l’âme du Maréchal », ce qui impressionne le vieil homme et contribue à l’échec du projet[65]. En tout, 76 000 Juifs parmi lesquels 11 000 enfants, non réclamés au départ par les Allemands, ont été déportés de France sous l’Occupation, à 80 % après avoir été arrêtés par la police du maréchal. Un tiers avait la nationalité française. Seuls 3 % survivront aux déportations dans les camps de concentration.

À ce sujet, l'historien André Kaspi écrit : « Tant que la zone libre n'est pas occupée, on y respire mieux [pour les Juifs] que dans la zone Nord. Qui le nierait ? Surtout pas ceux qui ont vécu cette triste période. De là cette conclusion : Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour mieux protéger les Juifs français, mais sans Pétain, les Juifs de France auraient subi le même sort que ceux de Belgique, des Pays-Bas ou de Pologne. Pendant deux ans, ils ont d'une certaine manière bénéficié de l'existence de l'État français[66].»

En août 1942, un télégramme signé Pétain félicite Hitler d’avoir fait échec à la tentative de débarquement britannique à Dieppe.

Le 4 septembre 1942, Pétain promulgue la première loi fondant le Service du travail obligatoire. Complété par celle du 16 février 1943, le STO permet en une dizaine de mois le départ forcé de plus de 600 000 travailleurs en Allemagne. Ce sont les seuls de toute l’Europe à avoir été requis non par ordonnance allemande, mais par les lois et les autorités de leur propre pays.

Après le tournant de novembre 1942

Lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, au Maroc, à Oran et dans le port d'Alger, Pétain donne officiellement l’ordre de les combattre, en déclarant : « La France et son honneur sont en jeu. Nous sommes attaqués. Nous nous défendons. C'est l'ordre que je donne. » L'existence même de Vichy est alors en cause : si les forces de Vichy ne résistent pas à l'invasion alliée, les Allemands envahiront inéluctablement la France non occupée et le reste de l'Afrique du Nord[67]. Pendant quelques jours, les Alliés doivent donc faire face à une authentique résistance de la part de l'Armée de Vichy, obéissant aux ordres de ses chefs[68].

En réaction à ce débarquement, le 11 novembre, violant la convention d’armistice, les Allemands envahissent la zone sud. Pétain refuse à plusieurs proches conseillers de gagner l’Afrique du Nord, d’ordonner à la flotte de Toulon d’appareiller, de replacer la France dans le camp des Alliés. Pour justifier sa décision, il va en privé jusqu’à invoquer que son médecin lui a déconseillé de prendre l’avion… Il veut surtout pouvoir continuer à « servir d'écran entre le peuple de France et l'occupant ». Il proteste contre cette invasion par une déclaration plusieurs fois diffusée sur les ondes. En fait, soulignent Robert Paxton et R. Franck, il reste fidèle à son choix de 1940 associant étroitement retrait de la guerre, collaboration et Révolution nationale.

Sa décision déçoit d’innombrables Français qui croyaient encore en un hypothétique « double-jeu » secret du maréchal et s’imaginaient qu’il souhaitait en secret préparer la reprise de la lutte et la revanche contre l’ennemi. Nombre d’entre eux se détachent du régime de Vichy tout en conservant généralement leur respect pour la personne du maréchal Pétain, et vont parfois gonfler les rangs clandestins des « vichysto-résistants »[50] inspirés notamment par les généraux Giraud et de Lattre de Tassigny.

La dissidence de la plus grande partie de l’Empire, la fin de la « zone libre » le sabordage de la Flotte Française à Toulon, le 27 novembre 1942, la dissolution de l’Armée d’armistice font perdre à Vichy ses derniers atouts face aux Allemands. En maintenant sa politique de collaboration, Pétain perd beaucoup de la popularité dont il jouissait depuis 1940 et la Résistance s’intensifie malgré le durcissement de la répression.

Pétain fait officiellement déchoir de la nationalité française et condamner à mort ses anciens fidèles Darlan et Giraud, qui sont passés au camp allié en Afrique du Nord. Il ne proteste à aucun moment lorsque fin 1942, puis à nouveau à l’automne 1943, une vague d’arrestations frappe son propre entourage et écarte de lui un nombre important de conseillers et de fidèles dont Weygand, Lucien Romier ou Paul de La Porte du Theil, emmené en Allemagne. Il consent des délégations croissantes de pouvoirs à Pierre Laval, redevenu son dauphin, qui place ses fidèles à tous les postes-clés et qui obtient de lui, à partir du 26 novembre 1942, de signer seuls les lois et les décrets.

Fin 1943, voyant le sort de l’Axe scellé, Pétain tente de jouer en France le rôle du maréchal Badoglio en Italie, lequel en septembre 1943, après avoir longtemps servi le fascisme, a fait passer le pays du côté allié. Pétain espère ainsi qu’un nouveau gouvernement moins compromis aux yeux des Américains, doté d’une nouvelle constitution, pourra au « jour J » écarter de Gaulle du jeu et négocier avec les libérateurs l’impunité de Vichy et la ratification de ses actes.

Le 12 novembre 1943, alors que Pétain s'apprête à prononcer le lendemain un discours radiodiffusé par lequel il annoncerait à la nation une révision constitutionnelle stipulant qu'il revient à l'Assemblée nationale de désigner son successeur, ce qui aurait remis en cause le statut officiel de dauphin de Laval, les Allemands par l'intermédiaire du consul général Krugg von Nidda, bloquent ce projet[69],[70],[71]. Après six semaines de « grève du pouvoir », Pétain se soumet. Il accroît encore les pouvoirs de Laval tout en acceptant la fascisation progressive de son régime par l’entrée au gouvernement de Joseph Darnand, Philippe Henriot et Marcel Déat.

Dans les derniers mois de l’Occupation, Pétain affecte désormais d’être un simple « prisonnier » des Allemands, tout en continuant à couvrir en fait de son autorité et de son silence la collaboration qui se poursuit jusqu’au bout, ainsi que les atrocités de l’ennemi et de la Milice française. En août 1944, il songe à se livrer au maquis d’Auvergne du colonel Gaspard, et tente de déléguer l’amiral Auphan auprès de De Gaulle pour lui transmettre régulièrement le pouvoir sous réserve que le nouveau gouvernement reconnaisse la légitimité de Vichy et de ses actes. « Aucune réponse ne fut donnée à ce monument de candeur »[72].

Le 17 août 1944, les Allemands, en la personne de Cecil von Renthe-Fink, ministre délégué, demandent à Pétain de se laisser transférer en zone nord[73]. Celui-ci refuse et demande une formulation écrite de cette demande[73]. Von Renthe-Fink renouvelle sa requête par deux fois le 18, puis revient le 19, à 11 h 30, accompagné du général von Neubroon qui lui indique qu'il a des « ordres formels de Berlin »[73]. Le texte écrit est soumis à Pétain : « Le gouvernement du Reich donne instruction d’opérer le transfert du chef de l’État, même contre sa volonté[73]. » Devant le refus renouvelé du maréchal, les Allemands menacent de faire intervenir la Wehrmacht pour bombarder Vichy[73]. Après avoir pris à témoin le ministre de Suisse, Walter Stucki, du chantage dont il est l’objet, Pétain se soumet, et « [...] lorsque à 19 h 30 Renthe-Fink entre dans le bureau du Maréchal avec le général von Neubronn, le chef de l’État est en train de surveiller le confection de ses valises et de ranger ses papiers[73]. » Le lendemain, 20 août 1944, il est emmené contre son gré par l'Armée allemande à Belfort puis, le 8 septembre, à Sigmaringen en Allemagne[74], où s’étaient réfugiés les dignitaires de son régime. Plutôt que de démissionner, il entretient, dans une lettre aux Français la fiction selon laquelle « je suis et demeure moralement votre chef. »

À Sigmaringen, Pétain refuse d’exercer encore ses fonctions et de participer aux activités de la commission gouvernementale présidée par Fernand de Brinon. Il se cloître dans ses appartements, tout en préparant sa défense.

Le 23 avril 1945, après avoir obtenu des Allemands qu'ils le conduisent en Suisse, et des Suisses qu'ils l'acceptent sur leur territoire, Pétain demande à regagner la France. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur Karl Burckhardt, le Gouvernement suisse transmet cette requête au général de Gaulle. Le Gouvernement provisoire de la République décide de ne pas s'y opposer. Le 24 avril, les autorités suisses lui font rejoindre la frontière puis il est remis aux autorités françaises le 26 avril. Le général Kœnig est chargé de le prendre en charge à Vallorbe. Le maréchal est ensuite interné au fort de Montrouge[75].

Le procès et la prison

Le procès du maréchal Pétain[76] débute le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de Justice créée le 18 novembre 1944. Le tribunal est présidé par Paul Mongibeaux, premier président de la Cour de cassation, assisté du premier président de la chambre criminelle à la Cour de cassation Donat-Guigne, et Picard, premier président de la Cour d'appel. Le jury de vingt-quatre personnes est constitué de douze parlementaires et de douze non-parlementaires issus de la Résistance[77]. Ce jury est choisi dans deux listes, la première étant celle de cinquante parlementaires n'ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, la deuxième étant composée de personnalités de la Résistance ou proches d'elle[78]. La défense use de son droit de récusation pour quelques noms sortant du tirage au sort[77].

Défendu par Jacques Isorni, Jean Lemaire et le bâtonnier Fernand Payen[79], Philippe Pétain déclare le premier jour qu’il avait toujours été un allié caché du général de Gaulle et qu’il n’était responsable que devant la France et les Français qui l’avaient désigné et non devant la Haute Cour de Justice. Dans ces conditions, il ne répondra pas aux questions qui lui seront posées. Viennent déposer de nombreuses personnalités en tant que témoins soit à charge : Édouard Daladier, Paul Reynaud, Léon Blum, Pierre Laval, soit à décharge : le général Weygand, le pasteur Boegner.

Le procès s’achève le 15 août 1945 à l’aube. La cour déclare Pétain coupable, notamment, d’intelligence avec l’ennemi et de haute trahison. Elle le condamne à mort, à la dégradation nationale à la confiscation de ses biens, assortissant toutefois ces condamnations du vœu de non-exécution de la sentence de mort, en raison de son grand âge[80],[81]. La condamnation a été voté à une voix de majorité[82].

Le verdict de la Haute cour de justice[83] frappe d'indignité nationale[80] Philippe Pétain, ce qui implique « la perte du rang dans les forces armées et du droit à porter des décorations », de facto il est déchu de son titre (de sa « dignité ») de maréchal de france. À la fin du procès, il se dépouille de son uniforme [84] avant d'être incarcéré. La mention du titre sur l'acte de décès est une liberté prise par un agent de l'état-civil qui n'engage aucune institution officielle. Il convient donc, comme le font les historiens d'aujourd'hui, de le nommer simplement « Philippe Pétain », en particulier pour la période qui suit sa condamnation du 15 août 1945. On rencontre aussi la dénomination « ex-maréchal Pétain » [85].

Cependant la décision judiciaire qui le frappe d'indignité nationale interprétée stricto sensu comme « lui retirant son rang dans les forces armées et son droit à porter ses décorations »[86], le titre de maréchal de France étant une distinction, et non un grade, décernée, non pas par un décret, mais par une loi votée au Parlement [87], peut permettre de considérer que cette décision de justice ne peut annuler une mesure législative.Accomplissant le vœu de la Haute Cour de justice, le général de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République, commue la sentence de mort en peine de réclusion à perpétuité le 17 août 1945[80]. Compte tenu de la peine de dégradation nationale (article 21 de l'ordonnance du 26 décembre 1944), le maréchal Pétain est exclu automatiquement de l'Académie française[88],[89],[90] (l'ordonnance prévoit l'exclusion de l'Institut). Toutefois, celle-ci s’abstient d’élire un remplaçant de son vivant au 18e fauteuil[88],[89], égard auquel a également eu droit Charles Maurras[88] (tandis qu’Abel Bonnard et Abel Hermant sont remplacés dès 1946[88]).

Philippe Pétain est emprisonné au fort du Portalet, dans les Pyrénées, du 15 août au 16 novembre 1945, puis transféré au fort de la Citadelle sur L'Île-d'Yeu (Vendée). Son épouse, Annie Pétain, installée à son tour dans l’île, bénéficie d’un droit de visite quotidien. La santé du maréchal Pétain décline à partir du début de l’année 1951, les moments de lucidité devenant de plus en plus rares. Eu égard à cette situation, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Vincent Auriol, président de la République, en vue d’adoucir une fin prévisible, autorise le 8 juin 1951 « l’élargissement » du prisonnier et son assignation à résidence « dans un établissement hospitalier ou tout autre lieu pouvant avoir ce caractère ». Le transfert dans une maison privée de Port-Joinville a lieu le 29 juin 1951, où Philippe Pétain meurt le 23 juillet 1951. Il est inhumé le surlendemain dans le cimetière marin de l’île d’Yeu.

La tombe du maréchal Pétain

En 1973 a lieu un épisode rocambolesque : sa dépouille est enlevée par des personnes se réclamant de sa mémoire et désireuses d’obtenir le transfert de ses cendres au fort de Douaumont (Verdun), auprès des centaines de milliers de soldats français qui y sont tombés, conformément aux dernières volontés du maréchal.

La tombe du maréchal Pétain est fleurie au nom de la présidence de la République le 10 novembre 1968 (sous le général de Gaulle, à l'occasion du 50e anniversaire de l'armistice de 1918)[91],[92],[93], en février 1973 (sous Georges Pompidou, suite à la profanation de la tombe située à L'Île-d'Yeu)[93] et en 1978 (sous Valéry Giscard d'Estaing, 60e commémoration de la victoire de 1918)[93]. Pendant la présidence de François Mitterrand, elle est fleurie le 22 septembre 1984 (jour de la rencontre avec le chancelier Helmut Kohl à Verdun)[94], puis le 15 juin 1986 (70e anniversaire de la bataille de Verdun), puis chaque 11 novembre entre 1987 et 1992. Cette pratique ne cesse qu’après de nombreuses protestations dont celles de la communauté juive [93],[95].

François Mitterrand comme les apologistes de la mémoire de Pétain ayant déclaré qu’ils honoraient simplement la mémoire de l’homme de Verdun et nullement celle du chef de l’État français, l’ancien premier ministre Laurent Fabius fit remarquer que lorsque l’on juge un homme, on le fait sur l’ensemble de sa vie. Quant à l’historien André Kaspi, il souligna l’artificialité de cette distinction : « Le Pétain collaborateur de 1940-1944 n’a pu égarer les Français et en convaincre bon nombre de le suivre que parce qu’il bénéficiait du prestige du Pétain de 1914-1918. L’un n’aurait pas existé sans l’autre[96]. »

Sa sépulture fut de nouveau profanée en 2007[97].

Les Français face à Philippe Pétain

Avant 1940

Militaire à la réussite tardive, Pétain doit son premier prestige moins à son rôle à Verdun qu’à sa gestion de la crise du moral en 1917. En arrêtant les offensives inutilement meurtrières, et en libéralisant le régime des permissions, il gagne et conserve auprès des hommes et jusque dans certains cercles pacifistes la réputation d’un chef compréhensif et soucieux d’épargner le sang des soldats. Même si certains rappellent (pour l’exalter ou pour le dénoncer) son rôle de « fusilleur » des mutins de 1917, c’est cette réputation qui se maintient pendant l’entre-deux-guerres[98].

Contrairement à une légende vivace mais qui a énormément contribué sous l’Occupation à sa grande popularité, Pétain n’a pas été providentiellement « sorti du placard alors qu’il ne demandait rien » en 1940 à 84 ans ; il est même excessif de dire qu’il a alors « repris du service », comme le croiront beaucoup de Français. Son entre-deux-guerres est en effet celle d’un homme reconnu et tout à fait actif : fait maréchal en 1918, il est dans les années 1930 le dernier titulaire encore vivant de la prestigieuse distinction ; membre de l’Académie française, inspecteur général de l’Armée, très influent sur la doctrine militaire, il est ministre en 1934 et ambassadeur en 1939, et paraît déjà un recours possible à certains.