- Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence)

-

Pour les articles homonymes, voir Mée (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Mée (homonymie).Les Mées

Village des Mées

DétailAdministration Pays France Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Département Alpes-de-Haute-Provence Arrondissement Digne-les-Bains Canton Les Mées Code commune 04116 Code postal 04190 Maire

Mandat en coursRaymond Philippe

2008-2014Intercommunalité Pays Durance-Provence Démographie Population 3 591 hab. (2008) Densité 55 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 348 m — maxi. 824 m Superficie 65,4 km2 Les Mées, en provençal Lei Meas, est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Méens.

Sommaire

Économie

Géographie

Le village est situé à 410 m d’altitude[1]. La commune est traversée par la Durance.

Lieux-dits et écarts

Cette commune comporte de nombreux hameaux et lieux-dits, dans sa partie en aval sur la vallée de la Durance. Dabisse est le hameau le plus important, et possède une école ainsi qu'une salle municipale. Les Pourcelles, hameau plus excentré, possède une salle municipale mais n'a plus d'école depuis une trentaine d'années.

Communes limitrophes

- dans le canton des Mées :

- Le Castellet, Malijai, Oraison et Puimichel ;

- dans le canton de Peyruis (arrondissement de Forcalquier):

- dans le canton de Volonne (arrondissement de Forcalquier) :

Climat

Relevé météorologique de la région des Mées mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année Température minimale moyenne (°C) 0 0,5 3 5,4 9,1 12,7 15,4 15,3 12 8,2 3,7 1,1 7,2 Température moyenne (°C) 4,3 5,6 8,7 11,2 15,3 19,2 22,4 22,1 18 13,4 8,2 5,2 12,8 Température maximale moyenne (°C) 8,6 10,8 14,4 16,9 21,4 25,7 29,2 28,9 24 18,5 12,6 9,3 18,4 Précipitations (mm) 26,9 24,3 23,8 44 40 27,9 20,9 32,7 45,9 53,5 52,4 30,7 423 Source : Relevé météo des Mées[2]Diagramme climatique J F M A M J J A S O N D 26.98.6024.310.80.523.814.434416.95.44021.49.127.925.712.720.929.215.432.728.915.345.9241253.518.58.252.412.63.730.79.31.1Temp. moyennes maxi et mini (°C) • Précipitations (mm) Toponymie

Le nom du village, tel qu’il apparaît pour la première fois dans les textes au XIe siècle (Metas), est interprété de différentes manières[1],[3] :

- une francisation de l’occitan meya, qui signifie meule de blé, pour désigner les Pénitents, selon Ernest Nègre ;

- Metas, les bornes, en référence aux Pénitents, selon Michel de la Torre.

Histoire

Moyen Âge

La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIe siècle : Metas et Las Medas en 1098[4].

Une place forte se constitue au Moyen Âge. Elle a ses syndics au XIIIe siècle. Les Mées sont intégrées à la vicomté de Valernes en 1353 ; puis, du XIVe au XVIe siècle, le fief est partagé entre Montfort et Beaufort[4]. Un consulat lui est accordé en 1560[réf. nécessaire].

Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1348[5]. Également à la fin du Moyen Âge, un péage est prélevé sur la route allant vers la vallée de la Bléone et Digne[6].

En 1348, la reine Jeanne, chassée de son royaume de Naples, dut se réfugier en Provence. Pour reconquérir ses États napolitains, elle vendit Avignon au pape pour 80 000 florins, et obtint au passage l'absolution pontificale qui la lavait de tout soupçon dans le meurtre de son premier époux André de Hongrie. Reconnaissante, elle offrit à Guillaume II Roger, frère du pape, le fief de Valernes, qui fut érigé en vicomté par lettres patentes en 1350[7]. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayons, Vaumeilh, la Motte, Bellaffaire, Gigors, Lauzet, les Mées, Mézel, Entrevennes et le Castellet, avec leurs juridictions et dépendances[8].

Temps modernes

La famille Beaufort-Canillac, qui possédait la seigneurie des Mées, vivait en Auvergne. Elle déléguait un intendant très sévère, d’où une lutte ancienne du village pour racheter des droits au seigneur, et ainsi diminuer la pression fiscale :

- en 1519, rachat des moulins, des fours, du droit de dérivation des eaux, des terres vaines ;

- en 1551, rachat des terres censives ;

- en 1592, rachat du droit de juridiction directe, des droits de péage, du château (en ruines) ;

- en 1660, rachat du moulin à farine[9]. La commune possédait également la moitié des droits du bac, et en percevait les revenus[10].

Les terres du bord de la Durance et de la Bléone appartenaient à l’Église (plusieurs centaines d’hectares) et étaient irriguées. Afin de maintenir son influence, elle entretient jusqu’à 18 prêtres dans le village. La Réforme connaît un certain succès aux Mées et une partie des habitants se convertissent. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle autour de son temple, grâce à l’édit de Nantes (1598). Mais les pressions de toutes sortes, venues du Parlement et de l’évêque, entraînèrent sa disparition avant le début du règne personnel de Louis XIV (1660)[11]. En 1649, lors de la Fronde, le village se révolte en soutien au parlement de Provence ; il est maté par un régiment de cavalerie de Digne et paie 6000 livres d’amende[12]. Une foire s’y tenait au XVIIIe siècle[13].

Bien qu’aucune source n’atteste de façon incontestable l’existence d’une loge maçonnique aux Mées avant la Révolution, il existait une « chambrée » réunissant la bonne société[14].

Révolution française

Durant la Révolution, la société patriotique de la commune y est créée pendant l’été 1792[15]. Elle accueille la première assemblée générale des sociétés populaires du département les 14 et 15 juillet 1792[16]. En mars 1793, vingt volontaires sont envoyés à l’armée : la commune donne 500 livres à chacun. En 1792-1793, la section des Mées est contrôlée par les fédéraliste. En relations avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu’à leur proscription le 31 mai 1793 et l’écrasement de l’insurrection fédéraliste en juillet[17].Le conseil municipal est dissous en 1798.

Époque contemporaine

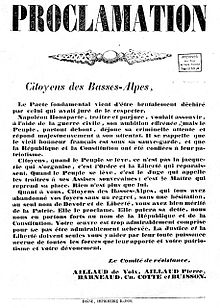

De ce passé autonome et progressiste, la ville tire une solide tradition républicaine, et résiste au coup d'État du 2 décembre 1851. Lors des opérations militaires de la résistance au coup d’État, Aillaud de Volx choisit d’affronter les troupes de Bonaparte aux Mées, certain du soutien de ses habitants[18], et y remporte une victoire le 8 décembre, après laquelle les insurgés se dispersent[19].

Durant la Seconde Guerre mondiale, Jehan Dienne et sa femme Marie-Jeanne, avec sa belle-mère Elizabeth Roubinet, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués comme Justes parmi les Nations[20],[21],[22].

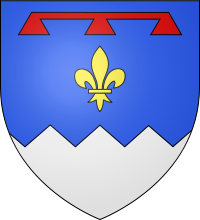

Héraldique

Article détaillé : Armorial des communes des Alpes-de-Haute-Provence.

Blasonnement :

De gueules à la lettre M d'argent accompagnée en pointe de trois roses du même et en chef de trois fleurs de lis d'or.

Devise : DE ROSIS AD LILIA.[23]Armes parlantes : La lettre M capitale est l'initiale du nom de la ville. Les trois roses et les trois fleurs de lis rappellent la devise : De rosis ad lilia (des roses aux lis). Au XVIe siècle, la ville racheta peu à peu ses droits au seigneur, la famille Beaufort-Canillac dont les trois roses étaient l'emblème puis elle fit don de ces droits au royaume de France représenté par les trois fleurs de lis[24].

Prononciation du nom

Au siècle dernier, les habitants de la région prononçaient les Mès (avec un s sonore). L'amuissement de la finale, amorcé dès les années 1960, domine nettement aujourd'hui (2004) : on dit actuellement les Mé.

Patrimoine géologique

Sur la commune des Mées se trouve une conformation géologique très particulière, nommée les Pénitents (site classé). Ce nom provient de la forme d'une masse rocheuse très découpée, à côté du village, qui évoque un groupe de moines coiffés de capuches pointues. Celle-ci est le résultat de l'érosion sur le substrat rocheux, qui possède des irrégularités de cohésion, et conduit donc à des zones proéminentes et à d'autres surcreusées. Ce substrat est la « formation de Valensole », conglomérat formé par une accumulation de débris subalpins au cours de la fin du Miocène et du Pliocène, épais de plusieurs centaines de mètres. Bien que la façade des Pénitents évoque des formes rocheuses plus ou moins coniques, il s'agit d'un ensemble de crêtes et de minuscules canyons, s'interrompant simulanément sur un plan vertical. Cette formation s'étire sur environ un kilomètre, et la falaise la plus haute atteint 114 mètres.

On les appelle les Pénitents des Mées en raison de leur silhouette ; d'après la légende, ils représentent les moines de la Montagne de Lure qui ont été pétrifiés (au sens propre) par saint Donat au temps des invasions sarrasines pour s'être épris de belles jeunes femmes Mauresques qu'un seigneur avait ramenées d'une croisade. Les rochers ressemblent effectivement à une procession de moines capuchés de leur cagoule pointue que l'on devine alors honteux de leurs désirs si l'on connaît la légende...

Un seul sentier permet de traverser cette barre rocheuse. Il rejoint le sentier des crêtes qui part du village et longe par le haut cet ensemble, puis le traverse à une extrémité, et le longe par le pied. Les autres canyons sont d'accès difficile et très dangereux à cause des chutes de pierres fréquentes. La pratique de l'escalade n'y est pas possible, la roche n'ayant pas la cohésion appropriée.

On trouve, dans cette masse rocheuse sculptée deux grottes d'accès facile (la Grotte des Loups et la Grotte du Magicien), ainsi qu'une cavité à l'accès extrêmement difficile, dans laquelle se trouve deux poutres entrecroisées ("La Croix"), dont l'âge et l'origine sont mystérieux. En outre, il a été observé dans ce labyrinthe rocheux des marques d'installations anciennes dans un endroit stratégique (entailles dans la roche pour installer des poutres), mais ces vestiges ne sont pas datables.

Au XVIIIe siècle, une galerie de 200 m a été creusée au travers de la barre rocheuse afin de s'affranchir des eaux de ruissellement qui dévastaient le village lors des orages.

La chapelle Saint Roch est construite à quelques mètres de la base de la masse rocheuse, au-dessus du village. Son origine remonte au XIe siècle, elle a été largement modifiée ensuite).

Administration

Municipalité

Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité Paul Bourelly Salvator 1921 1928 Jean-Louis Chaix Elie Richaud Jean Louis Guichard Charles Henri Jugy Bouvet 1983 (?) réélu en 2008[25] Raymond Philippe[26],[27] PCF[28] Conseiller général du Canton des Mées (1970-1982) Enseignement

La commune est dotée de trois écoles, une école maternelle et deux écoles primaires[29].

Démographie

Courbe d'évolution démographique des Mées depuis 1793

Lieux et monuments

- L'intersection du 44e parallèle nord et du 6e méridien à l'est de Greenwich se trouve sur le territoire de la commune (voir aussi le Degree Confluence Project).

- Monument aux résistants au coup d'État du 2 décembre 1851 des Basses-Alpes, sur la fontaine du village[34].

Des éléments de fortification subsistent, dont un passage voûté formant porte au bout de la rue d’En-Ville[35]. Les rues du village offrent quelques maisons de la fin du XVe et du début du XVIe siècle[36], du XVIIe siècle[37]. Rue Font-Neuve, se trouve une porte sculptée d’éléments architectoniques (mi XVIIe siècle[38]). L’Hôtel de Crose est inscrit aux monuments historiques[39]. L’ancienne mairie et tribunal possède une cheminée de gypserie ornée de motifs floraux[40]. L’hôtel Latil d’Entraigues, ou hôtel de Trimond, possédait des rosaces aux plafonds, des dessus-de-porte en gypserie, déposés ou cachés par une restauration[41].

Le premier pont suspendu sur la Durance est construit en 1841-1843, pour remplacer le bac du Loup, en face de Ganagobie. Concédé à une société privé, la Société du Pont, il est emporté en 1843 par une crue de la Durance le jour de son inauguration. Le bac est remis en service jusqu’en 1857 et la mise en service d’un nouveau pont sans péage, décidée en 1846. Il est alors constitué de deux travées de 82 m de long, supportant un tablier de 5 m de largeur, en mélèze. Il est testé à l’épreuve de 16 wagons remplis de pierre pesant 82,72 t. En 1878, la circulation est limitée à 1 voiture de moins de 3 t à la fois, puis il est renforcé de câbles supplémentaires en 1904, et restauré en 1941. Le bombardement par les alliés, les 15 et 16 août 1944, échoue, et fait 100 morts à Digne et Sisteron. La Résistance se charge alors de détruire une travée. Après la guerre, une passerelle piétonne provisoire est établie, avant la construction d’un nouveau pont-poutre métallique de type Waren, en 1952-1956. Ce pont, qui est l’actuel pont, est long de 172 m, avec une chaussée de 6 m de large et des trottoirs de 1 m[42],[43].

Le temple, d’époque Renaissance, subsiste encore : la façade est ornée d’un fronton, soutenu par deux colonnes baguées lisses et vermiculées[44].

La chapelle Saint-Roch est à la sortie de la combe à l'est du village[45]. La chapelle Saint-Honorat, près du village de Paillerols, a pu appartenir à l’abbaye de Boscodon, est romane. Le chœur est bordé de chapelles qui forment un faux transept. Elle est entièrement voûtée en berceau. Le tympan du portail occidental est monolithe. Elle est datable du XIIIe siècle[46]. En mauvais état, le clocher-mur est partiellement tombé ; la façade est ornée d’un œil-de-bœuf. Elle est classée monument historique[47].

L’église paroissiale Notre-Dame-de-l’Olivier, démolie en même temps que Saint-Félix (en 1562 par Paulon de Mauvans), est reconstruite en 1593. Le chœur est voûté d’ogives[48]. Sur le flanc nord, une chapelle de trois travées de longueur (peut-être un ancien collatéral) est composée de deux parties : une travée sous croisée d’ogives, dont les fines colonnettes sont ornées de feuillages, et les deux autres, également sous croisées d’ogives, mais plus anciennes et avec des colonnettes engagées. Difficilement datables, elles sont construites entre le XVIe siècle et 1651[49]. Le clocher massif, construit en galets en 1560, porte une horloge[50]. Son campanile de ferronnerie est composé de deux étages orné de volutes[51]. Dans son mobilier, se trouve un tableau de la Vierge, du XVIIIe siècle, attribué à Mignard ou Van Loo autrefois, puis à Michel Serre. Il est classé monument historique au titre objet[52],[53].

Au Plan, se trouve une chapelle Saint-Blaise[4].

Personnalités liées à la commune

- Christian Chavrier (naissance aux Mées le 15 mars 1965), personnalité politique française

- Jean-Jacques Esmieu, né et mort aux Mées (1754-1821), généalogiste[54]

Voir aussi

Articles de Wikipédia

- Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Armorial des communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Huile d'olive de Provence AOC

Liens externes

- Pour l’histoire de la commune de l'association « Les Amis des Mées », dont le but est de favoriser les recherches sur l'histoire locales des Mées et de ses environs, de diffuser par tous les moyens le résultat de ces recherches parmi les habitants et toutes les personnes intéressées, et d'une manière plus générale, de participer à l'animation du village.

- Notice historique et statistique de la ville des Mées, par Jean-Jacques Esmieu (1803). Texte intégral en ligne

- Les Mées

- Les Mées sur le site de l'Institut géographique national

- Le point 44N6E sur le Degree Confluence Project

Sources

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, 1986, 559 p.

- Sous la direction d’Édouard Baratier, Georges Duby, et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Librairie Armand Colin, Paris, 1969

Notes

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 (non-paginé) p. (ISBN 2-7399-5004-7)

- (fr) Relevé météo des Mées, MSN Météo

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, Genève : Librairie Droz, 1990. Collection Publications romanes et françaises, volume CVCIII. Volume II : Formations non-romanes ; formations dialectales § 22236, p 1191

- Sous la direction d’Édouard Baratier, Georges Duby, et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Librairie Armand Colin, Paris, 1969, p. 183

- Catherine Lonchambon, « D’une rive à l’autre de la Durance : d’étranges bateaux », in Guy Barruol, Denis Furestier, Catherine Lonchambon, Cécile Miramont, La Durance de long en large : bacs, barques et radeaux dans l’histoire d’une rivière capricieuse, Les Alpes de lumière no 149, Forcalquier 2005, ISBN 2-906162-71-X, p 55

- Lucien Stouff, « Ports, routes et foires du XIIIe au XVe siècle », carte 86 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Jean-Marie Schio, Guillaume II Roger de Beaufort

- Édouard de Laplane, Histoire de Sisteron, tirée de ses archives, Digne, 1845, T. I, p. 126.

- Pierre Girardot, « Diversité, unité et prolongement de la Révolution dans les Basses-Alpes », La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 145

- Catherine Lonchambon, op. cit., p 54

- Édouard Baratier, « Les protestants en Provence », cartes 118 et 119 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Pierre Girardot, p 145

- Baratier et Hilsdesheimer, « carte 122 : Les foires (1713-1789) », in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Robert-Henri Bautier, « Les loges maçonniques (seconde moitié du XVIIIe siècle) », cartes 120 et 121 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 296-297

- Alphand, p 308

- Michel Vovelle, « Diffusion et répression du mouvement fédéraliste en 1793 », carte 157 et commentaire, in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Pierre Girardot, p 147

- Jean-Yves Royer, Forcalquier, auto-édition, 1986, p 66

- Article « Jehan Dienne » sur le site Anonymes, Justes et persécutés pendant la période nazie dans les communes de France, en ligne [1], consulté le 5 octobre 2008

- Article « Marie-Jeanne Dienne » sur le site Anonymes, Justes et persécutés pendant la période nazie dans les communes de France, en ligne [2], consulté le 5 octobre 2008

- Article « Elizabeth Roubinet » sur le site Anonymes, Justes et persécutés pendant la période nazie dans les communes de France, en ligne [3], consulté le 5 octobre 2008

- Louis de Bresc Armorial des communes de Provence 1866. Réédition - Marcel Petit CPM - Raphèle-lès-Arles 1994

- Louis de Bresc Armorial des communes de Provence 1866. Réédition - Marcel Petit CPM - Raphèle-lès-Arles 1994

- Site de la préfecture des AHP

- Raymond Philippe est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature d’André Lajoinie (PCF) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, page 4803, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010

- Raymond Philippe est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Robert Hue (PCF) à l’élection présidentielle de 1995, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1995, page 5736, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010

- Parti communiste français, liste des maires communistes, publiée le 6 mars 2008 (sic), consultée le 25 septembre 2010

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Sisteron-Sud, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010

- Insee, Population municipale au 1er janvier 2006, consulté le 11 janvier 2009

- Insee, Historique des populations par commune depuis le recensement de 1962 (fichier Excel), mis à jour en 2010, consulté le 21 juillet 2010

- Les Mées sur le site de l'Insee

- EHESS, notice communale des Mées sur la base de données Cassini, consultée le 27 juillet 2009

- Raymond Collier, op. cit., p 429

- Raymond Collier, op. cit., p 306

- Raymond Collier, op. cit., p 359

- Raymond Collier, op. cit., p 363

- Raymond Collier, op. cit., p 519

- Arrêté du 21 février 1989, notice de la Base Mérimée, consultée le 26 novembre 2008

- Comtesse du Chaffaut, Gypseries en Haute-Provence : cheminées et escaliers (XVIe-XVIIe siècles), Turriers, Naturalia publications, 1995, ISBN 2-909717-22-4, p 79

- Comtesse du Chaffaut, Gypseries..., op. cit., p 80

- Notice qui lui est consacrée par Guy Barruol in Guy Barruol, Philippe Autran et Jacqueline Ursch, D'une rive à l'autre : les ponts de Haute-Provence de l’Antiquité à nos jours, Les Alpes de Lumière no 153, Forcalquier 2006, p 93-95

- Nicolas Janberg, Pont des Mées, notice sur Structurae, publiée le 5 décembre 2006, [4], consultée le 24 janvier 2009

- Raymond Collier, op. cit., p 446

- Raymond Collier, op. cit., p 57

- Raymond Collier, op. cit., p 141

- Arrêté du 20 janvier 1983, notice de la Base Mérimée, consultée le 26 novembre 2008

- Raymond Collier, op. cit., p 172

- Raymond Collier, op. cit., p 188

- Raymond Collier, op. cit., p 159 et 448

- Raymond Collier, op. cit., p 521

- Arrêté du 19 juin 1908, notice de la Base Palissy, consultée le 26 novembre 2008

- Raymond Collier, op. cit., p 476

- Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit., p. 150

Catégorie :- Commune des Alpes-de-Haute-Provence

- dans le canton des Mées :

Wikimedia Foundation. 2010.