- Corbieres (Alpes-de-Haute-Provence)

-

Corbières (Alpes-de-Haute-Provence)

Pour les articles homonymes, voir Corbières.

Pour les articles homonymes, voir Corbières.Corbières

DétailAdministration Pays France Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Département Alpes-de-Haute-Provence Arrondissement Forcalquier Canton Manosque-Sud-Est Code Insee abr. 04063 Code postal 04220 Maire

Mandat en coursJean-Claude Castel

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes Sud 04 Démographie Population 920 hab. (2006) Densité 48 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 256 m — maxi. 531 m Superficie 19,06 km² Corbières est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ses habitants sont appelés les Corbièrains.

Sommaire

Géographie

Le village est situé à 300 m d’altitude[1]. La commune est traversée par la Durance et le torrent de Corbières.

Forêt de Corbières

Reconstitution de la forêt

Les grands défrichements commencés au Moyen Âge et relancés lors de l’arrivée des colons piémontais en 1471 ont eu pour effet de modifier profondément les écosystèmes dans le sens d’une dégradation : érosion intense suivie d’inondations dévastatrices, récession ou disparition de certaines espèces végétales et animales. Ce processus de déforestation lié à une pression démographique toujours croissante atteignit son maximum au milieu du XIXe siècle.

De nouvelles sources d’énergies ayant alors fait leur apparition — le charbon, le pétrole — la forêt fut l’objet de moins de convoitises. À cela vint s’ajouter une politique volontariste de reboisement au niveau national pour restaurer les terrains de montagne fortement dégradés. Dans le même temps, le département des Basses-Alpes connaissait un important exode rural qui dura jusqu’au milieu du XXe siècle.

Les gelées de 1956 donnèrent le coup de grâce aux olivettes encore cultivées les plus difficiles d’accès et d’entretien. La forêt renaissante en tira les plus grands bénéfices et couvrit à nouveau les collines ainsi que les anciennes terrasses de culture dédiées à l’olivier.

L’aménagement de la Durance et la construction du barrage de Serre-Ponçon, en réduisant les débordements de la Durance, ouvrirent de nouveaux et riches espaces, tous à l’arrosage, dans la plaine de la Durance. On délaissa alors la colline et ses forêts qui ne présentaient plus guère d’intérêt.

Incendies

Un incendie de grande ampleur a fait d’importants dégâts en 1942. Toutefois, à cette époque-là, le couvert forestier était moins étendu et moins dense. De nombreux petits troupeaux de moutons et de chèvres ainsi qu’une intense utilisation du bois à usage domestique permettaient un entretien régulier de la colline.

Lors de l’incendie du massif forestier de Pierrevert, Sainte-Tulle et Corbières le 24 juillet 2002 plus de 600 hectares de forêt ont été détruits, de nombreuses cultures ont été endommagées ou réduites en cendres. Trois maisons ont été partiellement ou totalement détruites.

Cet incendie parti vers 15 h 45 en bordure du terrain de golf à Pierrevert s’est propagé en moins de deux heures jusqu’aux abords des villages de Sainte-Tulle et Corbières. C’est le mistral atteignant des pointes de 90 km/heure ce jour-là qui a permis une propagation aussi rapide des flammes. En direction du Sud puis de l’Est dans un premier temps et finalement, du Sud. 450 hommes, 14 avions, 2 hélicoptères et 125 véhicules furent mobilisés.

La forêt était composée à 80 % de pins d’Alep. La présence d’un important chablis de branches et d’arbres arrachés suite à la forte chute de neige de février 2000 a fourni un combustible particulièrement redoutable.

Le reboisement a été mené de manière active et la végétation est à nouveau repartie, vigoureuse : les pins se sont resemés, les chênes et les oliviers ont fait des rejets à partir de leur souche.

Géologie

Économie

Histoire

Corbières apparaît pour la première fois dans les chartes au XIe siècle (Rocca Corberia)[1]. Ce nom peut à la fois évoquer la pierre, le rocher (racine préceltique kor-b), la niche écologique du corbeau (còrb) ou la courbure (corb) : ruisseau sinueux, rochers courbés. Ces différents sens ont pu se télescoper.

Du XIIe au XVe siècle, l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon possédait l’église paroissiale Saint-Brice, un prieuré, située sur la colline, et l’église Saint-Martin au Picarlet ; elle en percevait les revenus[2].

La Peste noire de 1348 et les guerres durant tout le XIVe siècle vidèrent Corbières de ses habitants.

En 1471, les seigneurs durent faire appel à des Piémontais pour repeupler le lieu. Lors des guerres de religion, le village est pillé et incendié[1] par les protestants, ce qui provoque notamment la destruction de l’église[3].

La seigneurie est érigée en baronnie en faveur des Coriolis en 1625.

La peste de 1720 emporta 131 personnes sur les 400 habitants présents. À la fin de l'épidémie, tous les effets et les meubles des défunts furent blulés au centre du village. Depuis, et sans faillir un feu est allumé du 24 décembre au 1er janvier sur la place du village pour commémorer cette épidémie.

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[4].

Toponymie

La localité apparaît pour la première fois dans les textes au début du XIe siècle (Rocham Corbiaram). Le nom désigne une forteresse construite à l’endroit où se rassemblent les corbeaux[5].

Héraldique

Article détaillé : Armorial des communes des Alpes-de-Haute-Provence.

Blasonnement :

D’azur à un corbeau au naturel, s’essorant sur un rocher d’or, et derrière le rocher, une rivière d’argent.[6]Administration

Liste des maires successifs Période Identité Parti Qualité mars 2001 mars 2008 Claude Arnoux PCF Maire mars 2008 Jean-Claude Castel[7] UMP Maire Démographie

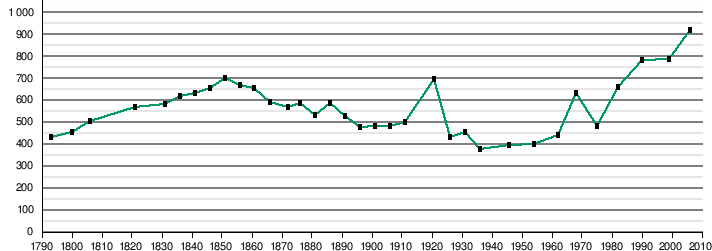

Courbe d'évolution démographique de Corbières depuis 1793

Lieux et monuments

Le patrimoine architectural de Corbières comprend aujourd’hui :

- l’église Saint-Sébastien, partiellement détruite pendant les guerres de religion, est reconstruite fin XVIe début XVIIe. Elle a conservé sa chapelle latérale sud (XVe siècle)[11]. Le portail, dont les voussures en plein cintre se prolongent par des tores sur les piédroits, et sont surmontées d’un larmier épais, doit être contemporain de la chapelle[12]. La statue-reliquaire du saint, en bois peint, date du XVIIIe siècle et est classée monument historique au titre objet[13] ;

- du XVe siècle également, une maison de la grand-rue, possède un linteau orné d’une accolade double sculptée[14] ;

- la mairie, située dans une ancienne demeure bourgeoise.

- les chapelles Saint-Brice et Notre-Dame-de-la-Salette

- le lavoir de la Place Haute, alimenté par la source du Tarnaud située à 3,5 kilomètres en amont sur le Riou de Corbières, captée puis conduite en 1876 jusqu’au village.

En bordure de la route, se trouve un ancien relais de poste[15].

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Articles de Wikipédia

Liens externes

Sources

Christian Blanc, Notes historiques sur le village de Corbières, 2002.

Notes

- ↑ a , b et c Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », Paris, 1989, Relié, 72 (non-paginé) p. (ISBN 2-7399-5004-7)

- ↑ Guy Barruol, Michèle Bois, Yann Codou, Marie-Pierre Estienne, Élizabeth Sauze, « Liste des établissements religieux relevant de l’abbaye Saint-André du Xe au XIIIe siècle », inGuy Barruol, Roseline Bacon et Alain Gérard (directeurs de publication), L’abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire, archéologie, rayonnement, Actes du colloque interrégional tenu en 1999 à l'occasion du millénaire de la fondation de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, Éd. Alpes de Lumières, Cahiers de Salagon no 4, Mane, 2001, 448 p. (ISSN 1254-9371), (ISBN 2-906162-54-X), p 217

- ↑ Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, 1986, 559 p., p 185

- ↑ Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 296-298

- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, Genève : Librairie Droz, 1990. Collection Publications romanes et françaises, volume CVCIII. Volume II : Formations non-romanes ; formations dialectales § 23709, p 1276

- ↑ name=armorialProvence

- ↑ Site de la préfecture des AHP

- ↑ INSEE, Population municipale au 1er janvier 2006, consulté le 10 janvier 2009

- ↑ Corbières sur le site de l'Insee

- ↑ EHESS, notice communale de Corbières sur la base de données Cassini, consultée le 24 juillet 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 169

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 185

- ↑ Arrêté du 14 novembre 1991, notice de la Base Palissy, consultée le 6 novembre 2008

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 358

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 424

- Portail de la Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Portail des communes de France

Catégorie : Commune des Alpes-de-Haute-Provence

Wikimedia Foundation. 2010.