- Cents Jours

-

Cent-Jours

Empire françaisCent-Jours

←

1815 — 1815

→

Drapeau Armoiries

Hymne : Chant du départ

Informations généralesStatut Monarchie Capitale Paris Langue(s) Français Religion(s) {{{religion}}} PIB {{{pib}}} PIB/hab. {{{pib hab}}} Monnaie {{{monnaie}}} Fuseau horaire {{{fuseau horaire}}} Dom. internet {{{domaine internet}}} Ind. tél. {{{indicatif téléphonique}}} {{{infgen1 titre}}} {{{infgen1}}} {{{infgen2 titre}}} {{{infgen2}}} {{{infgen3 titre}}} {{{infgen3}}} {{{infgen4 titre}}} {{{infgen4}}} {{{infgen5 titre}}} {{{infgen5}}}

Population{{{population}}} {{{population2}}} {{{population3}}} {{{population4}}} {{{population5}}}

Superficie{{{superficie}}} {{{superficie2}}} {{{superficie3}}} {{{superficie4}}} {{{superficie5}}}

Histoire et événements1er mars 1815 Retour de Napoléon Ier en France 20 mars 1815 Arrivée de Napoléon Ier à Paris 18 juin 1815 Bataille de Waterloo 8 juillet 1815 Retour de Louis XVIII 20 novembre 1815 Traité de Paris {{{evt6}}} {{{evt7}}} {{{evt8}}} {{{evt9}}} {{{evt10}}} {{{evt11}}} {{{evt12}}}

Pouvoir exécutif{{{titre leaderA}}} {{{leaderA1}}} {{{leaderA2}}} {{{leaderA3}}} {{{leaderA4}}} {{{leaderA5}}} {{{titre leaderB}}} {{{leaderB1}}} {{{leaderB2}}} {{{leaderB3}}} {{{leaderB4}}} {{{leaderB5}}} {{{titre leaderC}}} {{{leaderC1}}} {{{leaderC2}}} {{{leaderC3}}} {{{leaderC4}}} {{{leaderC5}}} {{{titre leaderD}}} {{{leaderD1}}} {{{leaderD2}}} {{{leaderD3}}} {{{leaderD4}}} {{{leaderD5}}} {{{titre leaderE}}} {{{leaderE1}}} {{{leaderE2}}} {{{leaderE3}}} {{{leaderE4}}} {{{leaderE5}}}

Pouvoir législatif{{{parlement}}} {{{parlement1}}} {{{parlement2}}} {{{parlement3}}} {{{parlement4}}} {{{parlement5}}}

Entité précédente Entité suivante

Royaume de France Royaume de France

Le terme Cent-Jours désigne la période de l'Histoire de France comprise entre le 1er mars (retour en France de l'empereur Napoléon Ier) et le 18 juin 1815 (défaite de Waterloo).

Pour le détail des événements qui se sont déroulés au cours des Cent-Jours, voir l'article Chronologie de la France pendant les Cent-Jours (1815).

Sommaire

Le retour de l'empereur

La condamnation à l'exil

Février et mars 1814 voient, entre la Seine et la Marne, l’empereur Napoléon chausser ses bottes de 1793 pour défendre le territoire, pied à pied contre toute l'Europe coalisée. Aiguillonnés par Pozzo di Borgo et Talleyrand, les Alliés finissent par arriver sous Paris tandis que Napoléon veut les arrêter à Saint-Dizier. Après une course poursuite, il arrive trop tard et doit se replier à Fontainebleau.

Il charge son grand écuyer Caulaincourt de négocier avec le tsar Alexandre Ier, descendu chez Talleyrand, rue Saint-Florentin. Caulaincourt a été ambassadeur en Russie et s'est lié d'amitié avec le tsar. Il négocie une abdication en faveur du roi de Rome, fils de Napoléon. Le tsar, qui déteste les Bourbons, n’y est pas opposé, mais apprenant la défection du maréchal Marmont, placé en avant-garde en Essonne, il impose l'abdication sans conditions de Napoléon, désormais à découvert, au château de Fontainebleau.

Pour ne pas laisser une guerre civile se développer, Napoléon abdique après avoir vainement essayé de rallier les maréchaux. Le Sénat appelle « librement » Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon comme « roi des Français, selon le vœu de la nation ».

Comme le tsar a promis un établissement hors de France digne de l’empereur Napoléon, il propose la Corse à Caulaincourt, qui refuse car elle fait partie intégrante de la Nation et demande la Sardaigne. Alexandre Ier à son tour rejette la proposition, cette île appartenant au roi du Piémont. Sur la mappemonde, son doigt glisse sur l'Île d'Elbe et cette île est retenue, Caulaincourt préconisant que cela vaut mieux que rien, car bientôt les Anglais et les Prussiens seront moins accommodants...

Le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814 stipule que Napoléon garde son titre d'Empereur, reçoit en pleine souveraineté l'île d'Elbe ainsi qu'une rente de 2 millions de francs du gouvernement français. L’Impératrice Marie-Louise devient duchesse de Parme, Plaisance et de Guastalla, finalement voisine de l'île d'Elbe.

Le 20 avril ont lieu les Adieux de Fontainebleau. Napoléon embarque à Saint-Raphaël et arrive à Portoferraio le 3 mai, y débarquant le 4. Ce même jour Louis XVIII de France fait une entrée "triomphale" à Paris.

Le voyage de retour

Le traité de Fontainebleau n'est pas respecté, la rente n'est pas payée et Napoléon apprend que, au Congrès de Vienne, il est fortement question de l'exiler aux Açores ou sur l'Île Sainte-Hélène. D'autre part, son favori Cipriani, envoyé en Autriche fin 1814, lui apprend la trahison et l'infidélité de son épouse Marie-Louise. Il comprend aussitôt qu'il ne reverra plus sa femme et surtout son fils, l'Aiglon, retenu à Vienne, qui bientôt deviendra Franz, prince autrichien. Pour Napoléon, le départ est inéluctable et il va tenter le tout pour le tout.

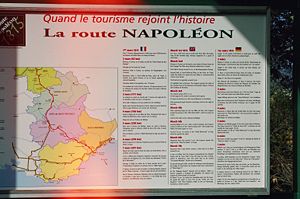

Le 1er mars, le débarquement, prévu à Saint-Raphaël, se fera à Vallauris. Napoléon, qui a habité le Château Salé à Antibes en 1794, connaît très bien la région. C'est en plein jour, au vu et au su de tous, que l'opération se déroule, devant les douaniers surpris. Un premier bivouac est installé sur le rivage de ce qui est désormais Golfe-Juan. « L'invasion du pays par un seul homme » commence…

Napoléon a prévenu le général Cambronne qui commande l'avant-garde de ne tirer aucun coup de fusil. La surprise et la rapidité sont les moyens essentiels de la réussite de cette opération. À la nuit, Napoléon rejoint Cannes par les dunes et couche à proximité de la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Cambronne, toujours en avant de quelques heures, est parti pour Grasse, le chef-lieu important de plus de 10 000 habitants.

Il contourne par le Jeu-de-Ballon et fait une pause sur le terre-plein de La Foux à Grimaud pour faire des provisions. Il n'y a pas de voie carrossable pour gravir la montagne puisque la route n'a pas été terminée. Ordonnée durant l'Empire, la route de Sisteron à Grasse a été commencée à l'autre bout et le trajet Grasse-Digne se parcourt par les sentiers muletiers qui ont pris la place de la route du sel du Moyen Âge qui elle-même a remplacé la voie romaine.

Le 2 mars, 64 km sont effectués jusqu'à Séranon où la troupe bivouaque dans la neige à plus de 1 000 mètres. Le 3 mars, dès l'aube elle se met en marche pour atteindre Castellane où elle peut se fournir de nombreux chevaux et mulets. Napoléon est accueilli à la sous-préfecture. C’est l'unique fois car le sous-préfet Francoul a été destitué par Louis XVIII et attend son remplaçant. Après le repas le groupe prend une mauvaise route enneigée par le col des Lèques et longe la rivière l’Asse pour arriver à Barrême où Cambronne a préparé un logement chez le juge Tartanson, après avoir marché 44 km pratiquement en file indienne. Le 4 mars, par le col de Corobin, la troupe descend sur Digne-les-Bains où elle retrouve la route qui court le long de la Bléone. L’Empereur est descendu à l'auberge du Petit-Paris, tandis que Cambronne file sur Malijai réquisitionner le château des Noguier et que le général Drouot, qui commande l'arrière-garde, fait imprimer des déclarations.

En tête, marche le colonel Mallet avec les trois compagnies de chasseurs à pied de la Vieille Garde, les marins et les lanciers polonais montés au fur et mesure des achats de chevaux. Ensuite vient le capitaine Loubers avec trois compagnies de grenadiers, les canonniers et une trentaine d'officiers sans troupe. C'est dans ce groupe que se trouvent l’Empereur, l’état-major et le trésor. Les fusiliers du bataillon corse du commandant Guasco ferment la marche. Le général Drouot, avec un peloton, demeure en arrière-garde. Il reste à Digne quelque temps pour attendre que l'imprimeur ait fini son travail.

Pendant que l'armée bivouaque dans les jardins du château de Malijai, à l'endroit où la Bléone se mêle à la Durance, Cambronne est parti en avant sur Sisteron où il serait facile de faire sauter le pont de la Baume, le seul existant à l’époque pour traverser la Durance, et ainsi d'arrêter la troupe impériale. Cambronne a bien manœuvré et envoie un lancier polonais en estafette, prévenir que la voie est libre.

Au petit matin du 5 mars, Napoléon rassuré se met en route par L'Escale et Volonne sur la rive droite de la Durance et pénètre à Sisteron par la porte du Dauphiné. Contraint, le maire de Gombert fait bonne figure et l'Empereur déjeune à l'auberge du Bras d'Or tenue par le grand-père du poète Paul Arène.

La troupe ne traîne pas car elle doit être à Gap au soir, au terme d'une étape de 69 km. Par La Saulce puis Tallard elle est aux lanternes Porte Colombe et débouche sur la place Jean-Marcellin, où un piquet de la garde nationale présente les armes pendant que le tambour bat « Aux champs ». L'accueil est enthousiaste et Napoléon fera un don pour ouvrir des refuges en montagne, les toujours célèbres « refuges Napoléon».

Le 6 mars, la troupe quitte Gap par le petit pont de Burle et monte le col Bayard pour descendre vers le Drac et Saint-Bonnet où la population acclame l'Empereur et veut se joindre à lui. En longeant la rivière elle monte par Chauffayer vers Corps où Cambronne a préparé le logement. Le 7 mars, jour le plus long. « Aventurier à Corps, prince à Grenoble… ». Très tôt, l'armée se met en route pour Grenoble. Cambronne, marche avec quelques heures d'avance avec une compagnie de grenadiers et quelques estafettes polonais. Il a ouvert la route en empêchant des soldats royalistes venus de Grenoble avec pour mission de faire sauter le Pont-Haut, à l'entrée de La Mure. Le général Marchand qui commande à Grenoble est fermement décidé à arrêter l’usurpateur et à l'enfermer au fort Barraux. Il a envoyé le bataillon du commandant Lessard qui a pris position à Laffrey, défilé étroit entre la colline et le lac. C'est là que se déroule à la « Prairie de la Rencontre », ainsi nommée par Stendhal, la fameuse scène immortalisée par le peintre allemand Steuben : Napoléon ouvrant sa redingote s'avance devant les soldats royalistes et leur crie : « Soldats du 5e ! Reconnaissez votre Empereur ! S'il en est qui veut me tuer, me voilà ! ». Les soldats du 5e d’infanterie de ligne se rallient.

La rampe de Laffrey descend sur Vizille. Napoléon passe devant le château de Lesdiguières, là où en 1788 eut lieu la réunion des États du Dauphiné. Il monte vers Eybens et sur le plateau de Brié-et-Angonnes, l'Empereur rencontre le régiment de La Bédoyère venu à sa rencontre. À Grenoble, une longue ligne droite mène à la porte de Bonne que le général Marchand tient close. Il faut des heures pour que la population parvienne à l'enfoncer et c'est à la nuit que Napoléon entre place Grenette et va prendre son logement, non à la Préfecture, mais à l’hôtel des Trois Dauphins, rue Montorge, là où il était descendu, jeune lieutenant artilleur en garnison à Valence, en 1791.

Deux jours passés dans la ville de Grenoble ont permis à l’Empereur de recevoir les autorités, d’édicter les premiers décrets et d’envoyer, par Turin, un courrier à Marie-Louise, lui donnant rendez-vous à Paris.

Le 9 mars, dans l’après-midi, la colonne quitte Grenoble par la porte de France. Elle s’est grossie de quelques compagnies organisées par le général Auguste Debelle. Après un arrêt à Voreppe, nouvelle halte à Moirans, Napoléon s'arrête souper à Rives à 8 heures du soir, à l’hôtel de la Poste. La troupe se remet en route pour arriver à Bourgoin-Jallieu à 3 heures du matin. Malgré l'heure tardive, la ville est illuminée, et l'Empereur est ovationné par une foule impatiente. La Garde nationale lui présente les armes et l'Empereur descend à l'hôtel du Parc, rue Impériale, tenu par Antoine Guillard. C'est là qu'il séjourna avec l'impératrice Joséphine, le 16 avril 1805, en route vers l'Italie. Napoléon a quitté Bourgoin-Jallieu à 3 heures de l'après-midi et passant par La Verpillière, il fait étape avec son état-major, à l’hôtel de l'Aigle à La Guillotière, à l’époque, bourg indépendant de Lyon.

Le 10 mars, entrée triomphale dans Lyon que le comte d'Artois, frère de Louis XVIII, aidé du maréchal Macdonald, aurait voulu défendre en barricadant le pont de La Guillotière. Le 11 mars à Lyon, descendu au palais de l’archevêché, Napoléon passe en revue des troupes Place Bellecour. Napoléon dira à Sainte-Hélène tout le plaisir retrouvé : « J'étais redevenu une grande puissance ». Il envoie un nouveau courrier à Marie-Louise. Le 12 mars, et ne promulgue pas moins de 11 décrets.

Le 13 mars, départ de Lyon à 13h par Villefranche où il est reçu à 15h par 60 000 personnes assemblées. Il arrive à Mâcon le soir. Il peut s'y déclarer mécontent du peu de résistance qu'offrit en 1814 la ville de Mâcon face aux Autrichiens. Le préfet Germain s'est enfui la veille, après avoir publié un libelle injurieux. La Garde l'a rejoint par coche sur la Saône. C'est ce jour fatal qu'est annoncé le message de « l’assassinat virtuel » par les souverains réunis au congrès de Vienne d'un texte vengeur inspiré par Talleyrand. Quand Napoléon en prendra connaissance quelques jours plus tard, il en sera abattu.

Le 14 mars, Napoléon demande le maire, un négociant en vins nommé Bonne, qui s'est enfui avec le préfet. Un adjoint Brunet rentre maladroit. Napoléon s'amuse à l'embarrasser : « - Dites moi vous avez bien reçu la duchesse d'Angoulême l'an dernier ? - Sire…les circonstances… - Mais vous avez bien fait ! N'est-elle pas ma cousine ? » Départ de Mâcon en fin de matinée, puis Tournus, qui obtiendra la Légion d'honneur pour ses combats de 1814. La foule est dense et le peuple crie « le Père la Violette ! ». La troupe arrive enfin à Chalon-sur-Saône vers 22h. Se présente une députation de Dijon qui a expulsé son maire et son préfet.

Le 15 mars, départ de Chalon. Napoléon a nommé de nouveaux préfets et sous-préfets à la place des absents. Il nomme à la tête de la 18e division militaire le général Devaux, et remet la Légion d'honneur au maire de Saint-Jean-de-Losne pour sa belle tenue en 1814. Il prend la route de la Bourgogne, passe par Autun, où il destitue et remplace les magistrats municipaux. Dans la nuit, le baron Passinges, un officier d'ordonnance du maréchal Ney qui est à Lons-le-Saunier, vient lui annoncer le ralliement de ce dernier. Napoléon répond : « Mon cousin, conservez votre commandement. Mettez sur le champ vos troupes en marche et venez me rejoindre à Auxerre, je vous recevrai comme au lendemain d’Elchingen et de la Moskowa ».

Le 16 mars, départ d'Autun, pour se diriger sur Avallon par Chissey-en-Morvan. Napoléon est en calèche à six chevaux, escortés par les Polonais, rouges et or, menant Tauris son cheval " blanc persan ". La troupe traverse les campagnes, La Roche-en-Brenil, Rouvray, Cussy-les-Forges. À Avallon, au milieu de la population portant des drapeaux tricolores, le général Girard attend avec deux nouveaux régiments.

Le 17 mars, Napoléon quitte Avallon, direction Auxerre où il est reçu officiellement à la préfecture. Après un relais à Vermenton, cinq voitures transportent les compagnons de Napoléon, celle du préfet Gamot, le beau-frère du maréchal Ney, avec son sous-préfet Audibert, puis celle du général Drouot, celle de l'Empereur accompagné du grand-maréchal Bertrand, une simple voiture de poste autour de laquelle caracolent les lanciers polonais avec les colonels Jermanwski et Du Champ et le capitaine Raoul. Suivent la voiture des secrétaires Fleury de Chaboulon, Rathery, Champollion et dans la dernière les gens du service : Marchand, le géant Noverraz, Gentilini, le Mamelouk Ali. La voiture pénètre dans la préfecture par une porte neuve, reconstruite en 1810 après que l'on ait démolie l'ancienne pour dégager le maréchal Davout, prisonnier dans sa voiture coincée entre les pierres. Le soir vers 18 h 00 Napoléon passe en revue, place Saint-Étienne, le 14e de ligne du colonel Bugeaud.

Le 18 mars, à Auxerre, Napoléon parcourt les journaux arrivés de Paris et les dépêches interceptées. De son côté, le maréchal Ney, pris entre le marteau et l'enclume, ne savait plus où était son devoir après avoir rejoint l’Empereur. Son épouse Aglaé Auguié, nièce de Mme Campan, subissait sans cesse des brimades à la cour de Louis XVIII. Michel Ney souffrait des persécutions de son épouse, comme il souffrait de voir le peu de cas que faisaient les nouveaux parvenus au pouvoir et qui oubliaient les 20 années écoulées. Il avait aussi en mémoire son attitude à Fontainebleau. Pour l'heure il venait de Besançon, où Soult, ministre de la Guerre, l'avait expédié pour marcher au devant des Elbois, puis de Lons-le-Saunier où il avait donné congé à ses divisionnaires Lecourbe et Bourmont. La défection du maréchal Ney fit forte impression dans la capitale. À Auxerre, Napoléon réunit les bateliers et les retient pendant une heure. Ils sont médusés de voir qu'un empereur en sait sur la batellerie autant qu'un marinier. Les troupes vont remonter par le coche d'eau, en péniches, barques, tout ce qui flotte. La Garde, arrivée à Chaumont, aux ordres du maréchal Oudinot, rejoint Napoléon.

À Auxerre, Napoléon écrit à Marie-Louise sa troisième lettre depuis son départ de l'île d'Elbe qu'un officier déguisé en négociant tente de porter à Vienne : « Ma bonne Louise, les peuples courent en foule au-devant de moi. Des régiments entiers quittent tout pour me rejoindre. Je serai à Paris quand tu recevras cette lettre. Viens me rejoindre avec mon fils. J'espère t’embrasser avant la fin du mois ».

Le 19 mars, dimanche des Rameaux, Napoléon a organisé le dernier bond qui le conduit à Paris. Par l'intermédiaire de Bertrand et de ses secrétaires et aides de camp, il a fonctionné comme à la veille d'une bataille.

D'Auxerre à Sens part Joigny, pendant que l'Empereur galope, l'armée abandonne le roi. À Sens le maire, de Laurencin, vient se présenter. L’Empereur, qui redoute une révolution sanglante dans la capitale, lui dit : « Les avant-postes sont aux mains. Il n'y a pas un moment à perdre pour empêcher le sang de couler, et ma présence seule peut tout rallier ».Cette nuit là, Louis XVIII part vers Beauvais. Le duc de Berry et le maréchal Marmont, qui commandait la maison du Roi, forment l'escorte. Tous les ministres partent dans la nuit.

Les nouvelles de la fuite du roi ne tardent pas à arriver aux oreilles des 20 000 hommes du duc de Berry, échelonnés entre Villejuif et Corbeil-Essonnes : le 1er corps d'infanterie sous les ordres de Maison, à Chevilly-Larue, le 2e corps sous les ordres de Rapp, à Bourg-la-Reine, la cavalerie en éclaireur sous les ordres de Kellermann. Le général Belliard commande en second pendant l'absence du maréchal Macdonald. Le soir, ce dernier leur fait passer l'ordre de se replier vers Saint-Denis pour monter sur Beauvais. À la nuit, Napoléon et sa suite arrivent à Pont-sur-Yonne.

Arrivé à Fossard, l’Empereur trouve alignés le long de la route des cavaliers emmitouflés. Ce sont les hommes du 13e dragons de l'armée du duc de Berry. Leurs officiers sont partis tandis que leurs hommes préfèrent rallier l'armée de l'Empereur. Dans la nuit, en route pour Melun où il croit trouver l'armée du duc de Berry, voyant ses troupes échelonnées sans officiers, Napoléon décide de rentrer à Fontainebleau et bifurque sur Moret-sur-Loing. Sans tambour ni trompette, l'Empereur débarque et demande à se reposer quelques instants. On lui envoie des courriers tous les quarts d'heure. Napoléon est toujours inquiet croyant Louis XVIII à Paris et redoutant un soulèvement populaire. Arrivé à Fontainebleau, la ville dort mais le château est illuminé. Entrée dans la cour du Cheval Blanc, la cour des Adieux du 20 avril.

Le 20 mars, le général Haxo qui pense rejoindre Louis XVIII, trouve les Tuileries quasiment désertes. A 7 heures, Lavalette a pris la direction de la Poste et prévient les maîtres de postes que l'Empereur sera là avant deux heures et de ne plus fournir de chevaux sans autorisation. Lavalette interrompt la publication du Moniteur universel. Aux Tuileries, le ministre des Finances a oublié 50 millions dans les coffres. Le chancelier Pasquier interroge Cambacéres.

À Fontainebleau, les troupes arrivent sans cesse. Les Elbois montés par coche d'eau arrivent par Montereau-Fault-Yonne.

Sur la route de Fontainebleau, les gens accourent pour revoir l'Empereur. Il est en route pour Paris. Le courrier de Lavalette est arrivé, en même temps que d'autres messagers envoyés par Savary, Hortense et peut-être Fouché.

À Paris, les généraux Exelmans et Sébastiani ont pris les choses en mains. Le drapeau tricolore flotte aux Tuileries à 2h 20, dôme de l'Horloge, aux Invalides à 2h 30. À 2 h 45, au lycée Louis-le-Grand, Sadi Carnot par la fenêtre voit le drapeau hissé au sommet de la colonne Vendôme.

Dans l'après-midi, à la suite d'Exelmans, les dignitaires impériaux sont réapparus, avec Hortense qui porte les habits du deuil de sa mère, l’impératrice Joséphine. Napoléon entre dans Paris.

Les réactions au retour de l'Empereur

Le 18 mars en Hollande, le prince d’Orange, souverain des Pays-Bas depuis quelques mois, publie une patente où il déclare prendre les titres de roi des Pays-Bas et duc du Luxembourg. À Bruxelles, il passe en revue les troupes, qui lui prêtent serment. La foule regarde passer l'état-major hollandais et vers le soir, les troupes descendent, ouvrir la voie aux alliés anglais annoncés. Ils passent par une chaussée pavée dans un village, comme tous les autres villages, Waterloo

Ce même jour, le duc d'Orléans est à Cambrai accompagnant le maréchal Mortier. Il pense fort que Napoléon va faire tomber la branche aînée, puis sera chassé par les souverains alliés et que lui sera porté sur le trône. Il fuit du boulevard Saint-Germain. Le duc de Richelieu fait appeler le comte de Rochechouart et lui dit que tout va mal finir. « Dans le danger que court le roi, je ne puis l'abandonner. Voici 10 000 francs-ors que Ouvrard m'a procurés. Si vous avez quelque argent, réalisez-le et faites vos préparatifs. Vous avez deux chevaux, prêtez m'en un, nous partirons ensemble dans quelques heures sans doute. » Ouvrard, Laffitte et les vingt grands banquiers qui tiennent en main toutes les fortunes de France sont les hommes les plus occupés du jour : plus de 20 millions de francs vont changer de mains.

Le journal Le Moniteur universel annonce que le calme a été rétabli à Lyon, que le général Marchand a reconquis Grenoble, et Napoléon est pris en tenaille par les troupes remontant le Rhône et l'armée rassemblée près de Melun sous les ordres du duc de Berry secondé par le maréchal Macdonald. Ce dernier offrira sa démission à Louis XVIII qui la refusera. Il demande au roi de lui dire en cas d'évènements dans quel département il souhaite se retirer : « - Dans la Vendée, répond Louis XVIII. - Dans ce cas tout est perdu, si votre Majesté prend cette direction, Elle y a sans doute, des partisans plus qu'ailleurs, mais le plus grand nombre restera inactif : il est fatigué, rassasié de guerre civile. Vous y serez poursuivi, on s'emparera des côtes et toute retraite sera impossible.

Rendez-vous en Flandre, l'esprit des départements du Nord et du Pas-de-Calais vaut mieux qu'ailleurs. L'une ou l'autre des places servira de ralliement où vous pourrez établir votre gouvernement. »Les généraux Maison et Dessolles, fidèles au roi, viennent dire à Blacas, favori du roi, qu'ils se tiennent prêts à sacrifier leur vie en attaquant Napoléon. Mais que leur résistance ne serait jamais pardonnée et qu'en cas d'échec ils perdraient leur fortune et devraient s'exiler. Il leur fut compté à chacun 200 000 francs. La Bourse de Paris tombe à 66 francs, étant à 78 le 5 mars…

Autre débandade, chez les Libéraux, anciens conventionnels, ralliés et assis entre deux chaises, on s'esquive : La Fayette rentre en Auvergne. Madame de Staël ferme son salon.

Dans ce désarroi, Chateaubriand suggère de se ranger autour du roi pour se faire égorger. Seule Juliette Récamier garde la porte ouverte et Benjamin Constant, qui vient de terminer son Adolphe, écrit un article qui paraîtra dans Le Journal des débats : « Il reparaît cet homme teint de notre sang ! cet Attila… »L'après-midi dans les Jardins des Tuileries, un groupe de jeunes exaltés insulte un demi-solde, le frappe à mort et l'abandonne au coin de la rue Saint-Honoré, le crâne ouvert. Suite à cet incident, les bonapartistes restent cloîtrés.

Toujours le 18 mars, en Italie, Murat se met en marche pour Rome.

Le 20 mars, à Vienne, en Autriche, l'Aiglon s'apprête à fêter ses 4 ans. À l'annonce du débarquement de son père, on lui a fait quitter le château de Schönbrunn pour le palais froid de la Hofburg plus facile à surveiller. Les sentinelles sont doublées et habillées en domestiques, avec ordre de surveiller les trois Français qui restent et qui ne vont pas tarder à partir, Madame de Montesquiou, Ménéval et Bausset.

Le général Neipperg fait ses adieux à Marie-Louise. Il part prendre la tête d'une division en Italie contre le beau-frère Murat.

Ce même jour, à Londres, à la Chambre des communes, Samuel Whitbread, leader des Whigs, opposants à la lutte contre la France, se lève pour poser des questions au tout puissant Castlereagh, Premier ministre, qui vient de rentrer du Congrès de Vienne. « Est-ce bien le moment de relancer l'Angleterre dans une guerre sur le continent qui achèvera de nous épuiser ? Votre célèbre assemblée de Vienne a tant fait qu'elle a ramené Bonaparte sur la scène politique, elle l'y ramène investi d'une nouvelle force morale sur ses adversaires. Je voudrais savoir si les Puissances n'ont pas donné elles-mêmes à Bonaparte des sujets légitimes de plainte ? Le traité de Fontainebleau a-t-il été violé ? A-t-on refusé de payer la pension qu'on lui avait promise ? A-t-on essayé d'enlever au jeune fils de Bonaparte les duchés de Parme ? Si Bonaparte triomphe, il est vraisemblable que de grands revers lui auront mieux appris à juger ses véritables intérêts et que par conséquent, l'Angleterre pourrait rester en paix avec lui. »

La réaction des alliés

Napoléon Ier ne dut plus voir d’autre salut pour lui que dans la guerre. Il s’y était déjà préparé. Depuis son retour, huit armées s’étaient formées, sous les noms d’armées de la Moselle, du Rhin, du Jura, des Alpes, des Pyrénées, de Paris, de Laon ; 150 batteries étaient disponibles ; on organisait des corps francs et des partisans. La levée en masse des sept départements frontières du Nord et de l’Est était résolue et prête ; les places fortes étaient bien approvisionnées, les défilés étaient gardés, la France enfin pouvait se croire capable de défier, de soutenir et même de repousser les efforts de l’Europe coalisée. Napoléon avait restitué aux régiments les surnoms d’Invincible, de Terrible, d’Incomparable. L’armée comptait 200 000 hommes. La garde nationale, composée de 3 130 bataillons, dont 1 500 compagnies de chasseurs et de grenadiers, formant 180 000 hommes, fut mise à la disposition du ministre de la guerre.

La situation intérieure

Si la France en général accepta le retour de l'Empereur, des remous agitèrent quelque peu la Vendée, ce qui contraignit Napoléon à envoyer 40 000 soldats dans la région pour maintenir l'ordre, soldats qui feront cruellement défaut par la suite.

La situation extérieure

Situation et nombre des puissances liguées contre la France

Bien des gens ont accusé Napoléon de témérité, lorsqu’en 1815, quittant l’île d’Elbe, il remonta sur son trône avec la ferme espérance de s’y maintenir malgré la coalition, dont les armées réunies pouvaient être le triple ou le quadruple de celles qu’il lui était possible de leur opposer ; mais Napoléon avait si bien calculé les distances et les temps, qu’il était certain de rencontrer ses adversaires, presque à forces égales, sur tous les champs de bataille. Son habileté doit rétablir partout l’équilibre, et toutes les probabilités de la victoire sont en face des Français.

En effet, dès le mois d’avril 1815, les armées russes repassent le Niémen, celles de la Prusse et de l’Autriche sont en partie sur le pied de paix. La plupart des corps prussiens occupent la rive droite de l’Elbe, et une bonne partie de l’armée autrichienne tient garnison dans le royaume de Naples. Les Anglais ont la moitié de leurs forces en Amérique.

Ainsi, l’on calculait que les armées de la Russie, de l’Autriche, de la Prusse et de l’Angleterre, ne pouvaient être complétées chacune à 150 000 hommes (suivant les conventions faites entre ces puissances), et rendues sur les frontières de la France, que vers la fin du mois de juillet. L’armée anglaise, renforcée de celle de Hanovre, ne pouvait compter que 80 000 hommes. Les contingents de Hollande et Belgique, de Nassau, de Danemark, des maisons de Saxe, de Bavière, de Hesse, de Bade, de Wurtemberg, devaient se fondre dans les armées des quatre grandes puissances.

Au commencement de juin il n’y avait que les armées des généraux Blücher et Wellington qui fussent en mesure de se battre ; elles présentaient une force disponible de 200 000 hommes. Les forces combinées contre la France, d’après les documents officiels[1].

Situation des armées françaises en avril, mai, juin — Préparatifs de défense

En mai, la France comptait 105 régiments d’infanterie, dont l’effectif, l’un portant l’autre, se montait à 900 hommes, dont les deux tiers étaient présents sous les armes ; toute l’infanterie présentait donc 80 000 hommes disponibles. Le génie présentait trois régiments chacun de deux mille hommes ; l’artillerie avait 8 régiments à pied et 4 à cheval, ces derniers avaient tout au plus 100 canonniers montés. Les bataillons du train ne comptaient pour ainsi dire que des cadres et ne disposaient que d’un très-petit nombre de chevaux de trait. Le personnel de l’artillerie et du génie était encore suffisant pour les plus grandes armées. Le matériel, malgré les pertes éprouvées les années précédentes, pouvait suffire pendant plusieurs campagnes. Les magasins contenaient 150 000 fusils neufs et 300 000 tant en pièces de rechange qu’en fusils à réparer.

La cavalerie était dans le plus mauvais état[2]. Tous les régiments et leurs dépôts formaient au plus 17 000 chevaux.

L’armée était généralement mal vêtue. Il n’y avait pas une aune de drap dans les magasins.

L’Empereur appela sous les drapeaux tous les hommes en congé, tous les anciens militaires et la conscription de 1815. On leva 200 bataillons de garde nationale, ce qui donna une force de 120 000 hommes. L’organisation de 6 000 canonniers garde-côtes, et la création de 20 régiments d’infanterie de marine furent ordonnées ; la cavalerie fut renforcée par 12 000 chevaux pris et payés comptant à la gendarmerie[3].

Un grand nombre d’ateliers d’armes, établis dans Paris, fournissaient 1 500 fusils par jour, et, avant le 1er juillet, ils devaient en livrer de 3 à 4 000. Toutes les manufactures d’armes de l’Empire avaient doublé leurs productions.

La défense de toutes les places une fois assurée, Paris et Lyon furent choisis comme grands centres de résistance. On réunit, dans la première de ces villes, 400 pièces de campagne et 300 de gros calibre, et, à Lyon, un équipage de 100 bouches à feu de gros calibre et 100 d’artillerie de campagne.

L'ultime guerre

Campagne de Belgique de 1815

La bataille de Waterloo. 18 juin 1815, par Clément-Auguste Andrieux, 1852 Informations générales Date mars-juillet 1815 Lieu Belgique et France Issue Fin définitive de l'ère napoléonienne Belligérants  Empire français

Empire français Royaume de Prusse

Royaume de Prusse

Empire d’Autriche

Empire d’Autriche

Empire russe

Empire russe

Royaume de Suède

Royaume de SuèdeCommandants • Napoléon Ier

• Michel Ney

• Emmanuel de Grouchy

• Louis Nicolas Davout

• Isidore Exelmans• Gebhard von Blücher

• Arthur Wellesley de Wellington

• Johann von Thielmann

• De SohrSeptième coalition Batailles Campagne de Belgique (1815)

Ligny — Quatre-Bras — Wavre — Waterloo — Rocquencourt

Le 14 juin au soir, Napoléon fait publier un ordre du jour dans lequel il emploie tous les moyens oratoires pour exciter l’ardeur et le courage de ses soldats, leur rappelant leurs anciennes victoires, leur supériorité sur des ennemis qu’ils avaient battus tant de fois, les dangers qui menaçaient la patrie.

Ayant calculé qu’il faudrait deux jours aux armées anglaise et prussienne pour opérer leur jonction, la première ayant son quartier général à Bruxelles, et la seconde le sien à Namur, il prit des dispositions, le 15 juin, à la pointe du jour, pour tomber sur les Prussiens. Attaqué par trois colonnes, Blücher fut vivement repoussé et perdit quelques milliers d’hommes dans l'affrontement. Charleroi fut prise, et dans la nuit du 15 au 16 juin, toute l’armée française avait passé la Sambre ; elle bivouaqua entre les deux armées ennemies. Ce succès est d’autant plus remarquable que le lieutenant-général Bourmont, chef d’état-major du 4e corps, aux ordres du général Gérard, ayant refusé de signer l'acte additionnel aux constitutions de l'empire, avait rejoint Louis XVIII à Gand.

Le 16, le maréchal Ney, qui commandait la gauche, avait reçu ordre d’occuper avec 43 000 hommes, en avant des Quatre-Bras (croisement de quatre chemins), une position sur la route de Bruxelles, en conservant en même temps celles de Nivelles et de Namur.

L’inexécution de cet ordre empêcha la bataille de Ligny, sous Fleurus, qui se livra dans la journée, d’être décisive. Elle coûta aux Anglais et aux Prussiens une trentaine de milliers d'hommes. L’acharnement fut tel entre les deux armées ennemies que le village de Ligny fut pris et repris jusqu’à cinq fois[4]. La perte de l’ennemi fut évaluée de 8 à 9 000 hommes.

Le général Girard, proche de l'empereur, qui commandait la 7e division d’infanterie attaché au Corps de Reille, faisant partie de l'aile gauche sous le commandement de Ney, sera très grièvement blessé au cours de la bataille[5].

Le 17, à la pointe du jour, le général Pajol se mit à la poursuite des Prussiens dans la direction de Wavre, et prit beaucoup de bagages. Grouchy et Ney n’ayant pas exécuté les ordres de Napoléon aussi promptement qu’ils l'auraient du, la journée du 17 se passa sans résultats avantageux pour l’armée française.

Bataille de Waterloo

La fin de l'épopée napoléonienne

[Erreur : citation manquante !]

L’Empereur arriva le 20 juin à Paris. Son intention fut de réunir les Chambres en séance impériale, de leur peindre les malheurs de l’armée, de leur demander les moyens de sauver la patrie, et ensuite de repartir. C’est alors qu’il apprit avec surprise que les Chambres, à la nouvelle des désastres de Mont Saint-Jean, augmentés par la malveillance et le rapport inexact du maréchal Ney, avaient montré des dispositions plus hostiles que françaises ; que les esprits, dirigés par la faction des faux républicains, étaient dans une grande agitation ; qu’il était à craindre que les représentants ne répondissent point à l’attente du prince, et qu’il eût mieux valu ne point se séparer de l’armée, qui faisait sa force et sa sûreté. Mais l’Empereur croyait et devait croire que sa présence contiendrait les perturbateurs[6].

Ces propositions ne tendaient rien moins qu’à élever la Chambre au-dessus de tous les pouvoirs constitutionnels, qu’à isoler dans cette circonstance difficile la nation de l’Empereur, qu’à la livrer à l’anarchie ou aux mains avides de l’étranger, enfin à lui ravir tout espoir de salut. Elles n’en furent pas moins accueillies par de nombreux applaudissements et adoptées. On avait arrêté qu’elles seraient transmises à la Chambre des pairs et à l’Empereur ; et c’était le message dont la remise avait interrompu le conseil.

L’Empereur, après la lecture de cette déclaration, leva la séance : toutefois, il prescrivit en même temps à Regnauld de se rendre à la Chambre, de lui annoncer qu’il était de retour, qu’il venait de convoquer le conseil des ministres ; que l’armée, après une victoire signalée, avait livré une grande bataille, que tout allait bien, et que les Anglais étaient battus lorsque les malveillants avaient causé une terreur panique ; que l’armée se ralliait ; que lui était venu pour se concerter avec ses ministres et avec les chambres, et qu’il s’occupait en ce moment des mesures de salut public qu’exigeaient les circonstances.

Carnot, par ordre de l’Empereur, porta en même temps la même communication à la Chambre des pairs, et elle y fut reçue avec le calme et le respect convenables ; mais Regnauld, moins heureux, ne put modérer l’impatience des représentants qui, par un nouveau message, renouvelèrent impérieusement aux ministres l’invitation de se présenter à la barre.

Napoléon, choqué de voir que la Chambre s’arrogeait des droits qui ne lui appartenaient pas sur ses ministres, leur défendit de s’y rendre ; mais, fatigué d’entendre la relation qui était faite du bruit et du tumulte inconvenant qui s’en était suivi à l’Assemblée, il les autorisa à prévenir le président de leur prochaine arrivée ; néanmoins, ne voulant pas laisser croire qu’ils obéissaient aux injonctions de la Chambre, il les y députa comme chargés d’un message impérial, et les fit accompagner par Lucien, qui, après avoir déposé sur le bureau les pouvoirs et le message de l’Empereur, demanda un comité secret pour entendre les ministres. Les tribunes étant évacuées, on lut le message de Sa Majesté qui annonçait la perte de la bataille, et nommait Caulincourt, Fouché et Carnot, commissaires pour traiter de la paix avec les alliés.

Cette lecture ne fut point interrompue ; mais à peine fut-elle terminée, que, de toutes les parties de la salle, des interpellations aussi absurdes qu’insignifiantes furent adressées aux ministres, et portèrent en un instant la confusion dans les délibérations de l’Assemblée.

Le trouble étant un peu apaisé, Lacoste, l’un des plus emportés, parvint à se faire entendre, et, après s’être efforcé de faire voir que les ministres n’avaient en leur pouvoir aucun moyen de communication[7].

Napoléon partit pour la Malmaison le 25, où il fut reçu par la princesse Hortense. Les souvenirs que lui rappela cette résidence lui causèrent une violente émotion. Joséphine de Beauharnais n’existait plus. Là, tout lui rappelait les brillantes années du Consulat, les triomphes gigantesques de l’Empire.

Les circonstances devenant de jour en jour plus critiques, on lui donna à entendre qu’il y allait de ses intérêts de s’éloigner et de quitter la France. Il demanda deux frégates pour se rendre aux États-Unis avec sa famille. La veille il avait refusé les offres d’un capitaine américain qui lui proposait de le transporter incognito, sur son vaisseau de l’autre côté de l’Atlantique.

Les deux frégates furent armées ; mais le gouvernement jugea convenable d’obtenir de Wellington des sauf-conduits pour la sûreté de ces navires, et le lieutenant-général Becker fut choisi pour devenir auprès de Napoléon le répondant de sa propre sûreté envers le gouvernement.

Cependant les sauf-conduits de Wellington n’arrivaient pas. L’ennemi était à Compiègne ; il n’y avait plus de temps à perdre. Napoléon promet enfin de partir sur-le-champ ; au même instant, un coup de canon se fait entendre[8].

Le jour suivant, après une longue discussion sur le parti qu’il devait prendre, quelqu’un lui proposa de se livrer aux coalisés, et de les désarmer par cet acte courageux de confiance aveugle[9].

Il se rend volontairement aux Anglais espérant aller aux États-Unis, mais ceux-ci l'exilèrent à Sainte-Hélène, un îlot désolé au milieu de l'Atlantique sud, avec les généraux Bertrand, de Montholon et le comte de Las Cases.

Les conséquences furent terribles en France : des bandes ultra-royalistes pourchassèrent les bonapartistes et les fonctionnaires de l'Empire pour les exécuter ; Louis XVIII retrouva le trône grâce aux alliés (comme en 1814) et se vit imposer des sanctions : perte de quelques places fortes (sans compter celle des territoires conquis par l'Empire et la Révolution) et paiement d'une indemnité de guerre aux alliés équivalente au budget annuel de l'État.

Notes et références

- ↑ Ensembles des armées coalisées contre la France :

- Autrichiens en Italie. . . . . . . . . . . 159 000

- Autrichiens sur le Haut-Rhin . . . . 150 000

- Russes en-deçà de l’Oder et en marche sur le Rhin . . . . . . . . . . . .280 000

- Prussiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000

- États d’Allemagne. . . . . . . . . . . . . 150 000

- Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000

- Grande-Bretagne. . . . . . . . . . . . . . 59 000

- Total :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 068 000

- ↑ Réduite à 57 régiments

-

-

- 2 de carabiniers,

- 12 de cuirassiers,

- 30 de dragons et chasseurs,

- 6 de lanciers,

- 7 de hussards,

-

-

- ↑ En juin, l’armée de terre comptait :

-

-

- Infanterie 225 000, dont 120 000 en état d’agir.

- Cavalerie 50 000, dont 30 000 en état d’agir.

- Artillerie 6 à 700 bouches à feu.

-

-

- ↑ « Il se peut, disait Napoléon pendant l’action au général Gérard, il se peut, si Ney exécute bien mes ordres, que le sort de la guerre soit décidé dans trois heures. Il ne s’échappera pas un canon de l’armée prussienne. »

- ↑ Il devait mourir le 27 juin 1815 à quatre heures du soir, à Paris, après avoir été fait duc de Ligny, trois jours après Waterloo, par un décret impérial du 21 juin 1815.

- ↑ « Quelques instants de repos l’eurent bientôt remis de ses fatigues ; aussitôt il rassembla son conseil : « Nos malheurs sont grands, lui dit-il, je suis venu pour les réparer, pour imprimer à la nation un grand et noble dévouement. Si elle se lève, l’ennemi sera écrasé ; si au lieu de levées, de mesures extraordinaires, on dispute, tout est perdu. L’ennemi est en France ; j’ai besoin, pour sauver la pairie, d’être revêtu d’un grand pouvoir, d’une dictature temporaire. Dans l’intérêt de la patrie, je pourrais me saisir de ce pouvoir ; mais il serait plus utile et plus national qu’il me fût donné par les Chambres. » Interpellés de dire leur sentiment sur les mesures de salut public qu’exigeaient les circonstances, les ministres baissèrent les yeux et ne répondirent pas.

- « L’intègre Carnot, ministre de l’intérieur, guidé par le seul intérêt de la France, fut d’avis qu’il fallait déclarer la patrie en danger, appeler aux armes les fédérés et les gardes nationales, mettre Paris en état de siège, le défendre, se retirer à la dernière extrémité derrière la Loire, s’y retrancher, rappeler l’armée de la Vendée, les corps d’observation du Midi, et tenir l’armée en arrêt jusqu’à ce qu’on eût pu réunir et organiser des forces suffisantes pour reprendre l’offensive et le chasser de France.

- « Caulincourt, ministre des affaires étrangères, en rappelant les événements de 1814, soutint que l’occupation de la France par l’ennemi déciderait une seconde fois du sort du trône ; qu’il fallait un grand effort de la nation pour sauver l’indépendance ; que la question du salut de l’État était dans les Chambres et dans leur union avec l’Empereur.

- « Fouché, ministre de la police, et plusieurs de ses collègues, en partageant ce sentiment, dirent qu’en montrant aux Chambres de la confiance et de la bonne foi (et c’était Fouché qui parlait de bonne foi !) on parviendrait à leur faire sentir le devoir de leur réunion à Napoléon, pour sauver ensemble, par des mesures énergiques, l’honneur et l’indépendance de la nation12.

- « Decrès, ministre de la marine, déclara nettement qu’on ne devait pas compter sur les Chambres, dont les membres étaient mal disposés et paraissaient décidés à se porter à de violents excès.

- « Régnault ajouta qu’il ne croyait pas que les Représentants voulussent seconder les intentions de l’Empereur, et qu’au contraire il craignait qu’ils ne demandassent son abdication.

- « Lucien soutint avec force que plus les crises étaient grandes, plus on devait déployer d’énergie ; que si les chambres ne voulaient pas seconder l’Empereur, l’Empereur se passerait de leur assistance ; qu’il fallait qu’il se déclarât dictateur, qu’il mît la France en état de siège, et appelât à sa défense tous les patriotes et tous les Français.

- « Ce fut le seul bon avis et celui que Carnot adopta en déclarant qu’il lui paraissait indispensable que l’Empereur eût, pendant la durée de la crise, une grande et imposante autorité ; mais cela ne suffisait pas : il fallait avant tout dissoudre les Chambres et faire arrêter la faction qui les dominait.

- « L’Empereur ne partagea point cependant l’avis de son frère ; il croyait toujours que la présence de l’ennemi rendrait aux députés le sentiment de leurs devoirs… « La nation, dit-il, ne les a point envoyés pour me renverser, mais pour me soutenir. Je ne les crains point. Quelque chose qu’ils fassent, je serais toujours l’idole du peuple et de l’armée. Si je disais un mot, ils seraient tous perdus : mais ne craignant rien pour moi, je crains tout pour la patrie… Le patriotisme de la nation et son attachement à ma personne nous offrent d’immenses ressources ; tout n’est pas désespéré. » Passant ensuite successivement en revue les moyens de réparer les désastres de mont Saint-Jean, il retraça à grands traits le tableau des maux dont une invasion menaçait la patrie, prévenant toutes les objections, indiquant tous les obstacles et toutes les ressources. Son éloquence fît passer la conviction dans l’âme de la plupart des membres du conseil ; les opinions jusqu’alors divisées tendaient à se rapprocher ; on allait délibérer, quand on fut interrompu par un message de la Chambre des représentants.

- « Cette Chambre s’était assemblée à midi et un quart. Lafayette montant à la tribune, avait soumis à l’Assemblée les propositions suivantes :

- « La Chambre des représentants déclare que l’indépendance de la nation est menacée.

- « La Chambre se déclare en permanence. Toute tentative de la dissoudre est un crime de haute trahison. Quiconque se rendrait coupable de cette tentative sera déclaré traître à la patrie et sur-le-champ jugé comme tel.

- « L’armée de ligne et la garde nationale, qui ont combattu et combattent encore pour défendre la liberté, l’indépendance et le territoire français, ont bien mérité de la patrie.

- « Les ministres de la guerre, des relations extérieures et de l’intérieur sont invités à se rendre sur-le-champ dans le sein de l’Assemblée. »

- ↑ « Vous le savez comme moi, c’est à Napoléon seul que l’Europe a déclaré la guerre. Séparez donc désormais la nation de Napoléon ? Pour moi, je le déclare, je ne vois qu’un homme entre la paix et nous : qu’il parte, et la patrie sera sauvée. »

- « Jamais proposition ne fut plus intempestive, ou d’une plus insigne mauvaise foi ; car on savait bien que dans cet instant, on devait rallier la France et l’armée autour de Napoléon, si on voulait franchement les sauver l’une et l’autre. Lucien s’empressa de répondre, et s’efforça de prouver que la Chambre ne pouvait se séparer de l’Empereur sans perdre l’État, sans manquer à ses serments, sans flétrir à jamais l’honneur national, au moment, surtout, où les ministres des affaires étrangères et de la guerre (Davoust), venaient de donner des explications satisfaisantes. Tout paraissait enfin, pour le bonheur de la France, rallier à la cause de l’Empereur la majorité de l’Assemblée, et présager une issue favorable, lorsque La Fayette, apostrophant le frère de l’Empereur, réussit à rallumer le feu de la discorde qui s’éteignait peu à peu, et tout fut perdu.

- « L’Assemblée nomma une commission de cinq membres, composée du président et des vice-présidents, pour se concerter avec le Conseil des ministres et une commission de la Chambre des pairs. Celle-ci nomma effectivement une commission de six membres, et la conférence s’ouvrit le même soir, à onze heures, en présence de Lucien. Il fut décidé, à la majorité de seize voix contre cinq :

- « 1° Que le salut de la patrie exigeait que l’Empereur consentît à ce que les deux Chambres nommassent une commission qui serait chargée de négocier directement avec les puissances coalisées, aux conditions de respecter l’indépendance nationale et le droit qu’a tout peuple de se donner les constitutions qu’il juge à propos.

- « 2° Qu’il convenait d’appuyer ces résolutions par l’entier développement des forces nationales ;

- « 3° Que les ministres d’État proposeraient les moyens propres à fournir des hommes, des chevaux, de l’argent, ainsi que les mesures nécessaires pour contenir et réprimer les mouvements de l’intérieur.

- « Cette résolution ne remplissait pas le but désiré de l’ambitieuse Chambre : La Fayette la combattit sans ménagements ; on n’y parlait pas de l’abdication ; et selon lui, le moyen le plus sûr et le plus prompt pour faire cesser l’état inquiétant où se trouvait la France, résidait uniquement et exclusivement dans l’abdication de Napoléon, et qu’il fallait l’inviter, au nom de la patrie, à se démettre de la couronne.

- « Lucien déclara que l’Empereur était prêt à faire tous les sacrifices que le salut de la France pouvait exiger ; mais que le moment de recourir à cette ressource désespérée n’était point arrivé, et qu’il était convenable d’attendre, dans l’intérêt de la France elle-même, le résultat des ouvertures qui seraient faites aux alliés.

- « L’Assemblée partagea cette opinion et se sépara de lassitude à trois heures du matin. Le général Grenier fut chargé par ses collègues de rendre compte à la Chambre du résultat de cette conférence. Ce qu’il fit, en ajoutant, d’après l’avis que les ministres venaient de lui donner, que la Chambre allait recevoir un message par lequel l’Empereur déclarait qu’il trouvait bon que l’Assemblée nommât les ambassadeurs à envoyer aux alliés, et que s’il était un obstacle invincible à ce que la nation fût admise à traiter de son indépendance, il serait toujours prêt à faire le sacrifice qui lui serait demandé.

- « Cette généreuse explication eût satisfait des hommes sincèrement attachés au salut de la patrie et à leurs serments de fidélité jurée au prince ; mais, loin de calmer les têtes furibondes, elles fermentèrent davantage ; les meneurs s’agitaient tellement en tous sens, que déjà il était question de prononcer la déchéance. Quel prestige trompeur ou quelles promesses de nos ennemis fascinaient les yeux de ces hommes qui se croyaient l’élite des citoyens !

- « L’Empereur fut averti de ce qui se passait ; indigné de la violence qu’on voulait lui faire, il rejeta d’abord toutes les instances qui lui furent renouvelées. Cependant, cédant aux conseils de ses ministres, de ses frères et de quelques-uns de ses serviteurs, il consentit à abdiquer plutôt que de se mettre à la tête de son armée, qui se formait devant Paris, forte déjà de 80 000 hommes, et qui, inquiète de son Empereur, l’appelait à grands cris.

- « Fouché eut ordre d’écrire à la Chambre qu’elle allait être satisfaite ; et Lucien écrivit, sous la dictée de l’Empereur, la déclaration suivante :

- Déclaration au peuple français (Donnée au palais de l'Élysée, le 22 juin.).

-

- « Français ! en commençant la guerre pour soutenir l’indépendance nationale, je comptais sur la réunion de tous les efforts, de toutes les volontés, et le concours de toutes les autorités nationales. J’étais fondé à en espérer le succès, et j’avais bravé toutes les déclarations des puissances contre moi. Les circonstances paraissent changées. Je m’offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France ; puissent-ils être sincères dans leurs déclarations, et n’en avoir jamais voulu qu’à ma personne ! Ma vie politique est terminée, et je proclame mon fils sous le titre de Napoléon II, empereur des Français. Les ministres actuels formeront provisoirement le conseil de gouvernement. L’intérêt que je porte à mon fils, m’engage à inviter les Chambres à organiser sans délai la Régence par une loi. Unissez-vous tous pour le salut public, et pour rester une nation indépendante» '« Dans le conseil qui avait été tenu relativement au plus ou moins de nécessité de cette mesure (l’abdication), Carnot seul y montra une vive opposition, disant qu’elle serait le coup de mort de la patrie : il voulait qu’on se défendit jusqu’à extinction ; et quand enfin il vit qu’il était seul de son opinion, quand il vit l’abdication résolue, il appuya la tète de ses deux mains et se mit à fondre en larmes. » Chennechot, Histoire de Napoléon Bonaparte.

- Il est à remarquer que l’ennemi dispersait ses forces sur la frontière, et qu’il ne songea à marcher sur Paris qu’en apprenant la nouvelle de l’abdication.)

- « Cette déclaration fut entendue dans le plus grand calme : il régna ensuite un profond silence : l’Assemblée semblait se recueillir, et rendre par là hommage au prince qui venait de se résigner. La Chambre arrêta à l’unanimité qu’une députation solennelle porterait à l’Empereur, au nom de la nation, l’expression du respect et de la reconnaissance avec lesquels elle acceptait le noble sacrifice qu’il avait fait à l’indépendance et au bonheur du peuple français.

- « Napoléon répondit avec dignité :

- « Je vous remercie des sentiments que vous m’exprimez ; je désire que mon abdication puisse faire le bonheur de la France, mais je ne l’espère pas ; elle laisse l’État sans chef, sans existence politique. Le temps perdu à renverser la monarchie aurait pu être employé à mettre la France en état d’écraser l’ennemi. Je recommande à la Chambre de renforcer promptement les armées ; qui veut la paix doit se préparer à la guerre. Ne mettez pas cette grande nation à la merci des étrangers ; craignez d’être déçus dans vos espérances. C’est là qu’est le danger. Dans quelque position que je me trouve, je serai toujours bien si la France est heureuse. »

- « La Chambre des pairs s’empressa de suivre l’exemple des députés.

- « L’abdication de Napoléon laissa le champ libre à l’ambition des factieux. Partagés d’opinions sur le chef qu’ils se choisiraient, un petit nombre seulement gardaient la neutralité, quoique tous regardassent le trône comme vacant. Après bien des discussions, il fut arrêté qu’on nommerait une commission exécutive de gouvernement, dont les membres furent pris dans le sein des deux Chambres. Cette violation de l’acte d’abdication le rendait nul, puisqu’on ne proclamait pas Napoléon II, en faveur de qui cette abdication avait été donnée. L’Empereur aurait dû alors se remettre à la tête de sa brave armée, combattre les ennemis qui s’avançaient sur Paris, qu’ils savaient plein d’agitation, et dont ils prétendaient tirer un parti avantageux ; mais, loyal dans toutes ses actions, l’Empereur partit pour Rochefort, d’où il pensait s’embarquer pour les États-Unis d’Amérique.

- « L’ignominie de la faction, c’est que, tenant tous les fils de la trame ourdie pour enlacer ce prince, elle les tendait au moment de son départ, afin de le livrer à ses plus cruels ennemis ; heureusement qu’il échappa encore une fois à la trahison. Ne voulant point cependant s’éloigner de l’armée sans lui faire ses adieux, il lui adressa cette proclamation, dans laquelle il se montre toujours grand, toujours généreux, et toujours Français.

- « Soldats !

- « Quand je cède à la nécessité qui me force de m’éloigner de la brave armée française, j’emporte avec moi l’heureuse certitude qu’elle justifiera, par les services éminents que la patrie attend d’elle, les éloges que nos ennemis eux-mêmes ne peuvent lui refuser.

- « Soldats ! je suivrai vos pas, quoique absent. Je connais tous les corps, et aucun d’eux ne remportera un avantage signalé sur l’ennemi, que je ne rende justice au courage qu’il aura déployé. Vous et moi nous avons été calomniés. Des hommes indignes d’apprécier vos travaux ont vu, dans les marques d’attachement que vous m’avez données, un zèle dont j’étais seul l’objet ; que vos succès futurs leur apprennent que c’était la patrie, par-dessus tout, que vous serviez en m’obéissant ; et que si j’ai quelque part à votre affection, je le dois à mon ardent amour pour la France, notre mère commune.

- « Soldats ! encore quelques efforts, et la coalition est dissoute. Napoléon vous reconnaîtra aux coups que vous allez porter.

- « Sauvez l’honneur, l’indépendance des Français ; soyez jusqu’à la fin tels que je vous ai connus depuis vingt ans, et vous serez invincibles. » (Cette proclamation est datée de la Malmaison, le 25 juin).

- « L’armée, dont une partie des généraux avait abandonné les rangs ou s’était vendue à prix d’argent, consternée d’avoir perdu sans retour son illustre chef, se retira sur les rives de la Loire, où elle fut sacrifiée et dispersée par ceux qu’elle avait sortis de la poussière. »

- ↑ « Qu’on me fasse général, dit-il vivement au comte Becker, je commanderai l’armée, je vais en faire la demande. Général, vous porterez ma lettre ; partez de suite ; expliquez-leur que je ne veux pas ressaisir le pouvoir, que je veux écraser l’ennemi, qu’ensuite je poursuivrai ma route. » Ces offres ne furent point agréées par la commission du gouvernement : Fouché, son président, répondit à Becker : « Est-ce qu’il se moque de nous ! »

- ↑ « Ce dévouement serait beau, répondit-il, mais une nation de 30 millions d’hommes qui le souffrirait serait à jamais déshonorée. »

Articles connexes

- Histoire de France

- Premier Empire

- Napoléon Ier

- Chronologie napoléonienne

- Chronologie de la France sous Napoléon (1800-1814)

- Chronologie de la France sous la Restauration (1814-1830)

- Chronologie de la France pendant les Cent-Jours (1815)

Bibliographie

- Dominique de Villepin, Les Cent-Jours : ou l'esprit de sacrifice, Perrin, 2001. ISBN 2-262-01397-7 Comprend une chronologie détaillée et une abondante bibliographie.

- Jean Tulard, Les vingt jours, Fayard, 2001

- Emmanuel de Waresquiel, Cent Jours : la tentation de l'impossible, mars-juillet 1815, Fayard, 2008 (ISBN 978-2213621586)

Précédé par Cent-Jours Suivi par Première Restauration Période de l'histoire de France 1815 Seconde Restauration - Portail de l’histoire

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de l’histoire militaire

- Portail du Premier Empire

Catégories : NPOV Histoire | NPOV Politique et société | Article soupçonné de partialité | Histoire de France par période | Campagne des Cent-Jours | Napoléon Bonaparte | 1815 - ↑ Ensembles des armées coalisées contre la France :

Wikimedia Foundation. 2010.