- État-Providence

-

État-providence

L’État-providence (ou État providence) désigne l'État dans ses attributions de protection sociale, par distinction avec l'État-gendarme, cantonné aux fonctions régaliennes (police, armée, justice).

La protection sociale regroupe la sécurité sociale (système d'assurance), l'action sociale et l'aide sociale (système d'assistance). Elle désigne le système d'indemnisation, par les administrations publiques, des citoyens victimes des aléas de la vie (comme le chômage, la maladie, les accidents, la vieillesse, le décès d'un parent pour un mineur, etc.). Il s'agit d'assurer un minimum de ressources ainsi que l'accès aux besoins essentiels (éducation, eau, nourriture, hygiène) à tous les citoyens hors catastrophe, guerre ou calamité (qui relèvent elles de la sécurité civile). Les objectifs de protection sociale assurés par l'État-providence sont assurés par les politiques sociales.

On distingue classiquement deux grands modèles d'État-providence : l'État-providence bismarckien, fondé en Allemagne par les lois de 1880, et l'État-providence beveridgien, qui naît au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Le premier est fondé sur le mécanisme des assurances sociales, dans lequel les prestations sont la contrepartie de cotisations (il y a prévention du risque maladie, vieillesse et accident du travail pour les actifs uniquement), tandis que le second, financé par l'impôt, fournit des prestations uniformes à tous les membres de la société, les prestations ne fournissant en général que des minima assez bas[1]. Le régime français de l'État-providence combine ces deux aspects. Outre l'objectif d'assurances contre les risques et aléas de la vie, l'État-providence poursuit souvent un objectif de justice sociale, via certains mécanismes complexes de redistribution des richesses.

L’histoire du rôle de l’État depuis la Révolution industrielle pourrait se résumer à un lent passage d’un statut d’État gendarme à celui d’État-providence, du moins jusqu’aux années 1970, date à laquelle la « main visible »[2] de l’État a commencé à être contestée par ce qu'on a pu appeler la Révolution conservatrice, en particulier sous les assauts du monétarisme et du néolibéralisme. Aujourd'hui, néanmoins, la question de l'État-Providence fait débat: si la crise de l'État-providence est réelle, du fait de mutations sociologiques, économiques et idéologiques importantes, l'impératif de protection sociale est à peu près unanimement défendue par les politiques[3]. Seule sa mise en œuvre et son extension demeurent débattues, les débats tournant autour de discussions économiques sur l'intervention de l'État, sur l'instauration d'un revenu universel, sur le workfare (« État-providence actif ») ou encore sur la réforme des retraites.

Histoire de l'État-providence

Étymologie

Le terme État-providence a été forgé sous le Second Empire par des républicains français qui critiquaient la philosophie trop individualiste de certaines lois (comme la loi Le Chapelier[4] qui interdisait les syndicats), et préconisaient un « État social » se préoccupant de l’intérêt de chaque citoyen et de l’intérêt général. L’expression aurait toutefois été employée pour la première fois par le député Émile Ollivier[5] en 1864, pour dévaloriser la capacité de l’État à mettre en place un système de solidarité national plus efficace que les structures de solidarité traditionnelles (comme les corporations interdites par la loi Le Chapelier). D'après le juriste Alain Supiot, la formule État-providence est d'origine catholique : elle serait issue de la nouvelle doctrine sociale de l'Église, formalisée par le pape Léon XIII dans son encyclique Rerum novarum, dans laquelle on trouve une légitimation explicite de la tutelle publique sur la sphère économique[6].

C’est vers 1870 que le terme allemand Wohlfahrtsstaat fut utilisé par les « socialistes de la chaire » (universitaires) pour décrire un système qui annonce les politiques bismarckiennes en matière sociale[7].

La notion actuelle d’État-providence correspond au terme anglais de welfare state (littéralement : « État du bien-être »), forgé dans les années 1940, et qui coïncide avec l’émergence des politiques keynésiennes d’après-guerre. L'expression welfare state qui voulait frapper les esprits en s'opposant au warfare state de l'Allemagne nazie, aurait été créée par William Temple, archevêque de Cantorbéry.

Les origines lointaines de l'Etat-providence : l'assistance publique de l'Empire romain à la Révolution française

L'empire romain

Certaines formes d'assistance publique existent dès l'Empire romain. À l’époque républicaine, l’État fournissait du blé ou de l’argent aux citoyens pauvres. Les esclaves n'avaient pas le droit à cette assistance, dans la mesure où leurs maîtres étaient censés subvenir à leurs besoins. Elle était réservée aux enfants de plus de dix ans[8]. Auguste (63 av. J.-C. - 14 ap. J-C.) élargit cette assistance publique aux enfants de moins de dix ans, puis Nerva (30-98 ap. J-C.) élargit ces pratiques à toute l'Italie, se faisant connaître comme l'inventeur des alimentaria[8].

La zakât

En terre d'Islam, le droit imposa la zakât, troisième pilier de l'islam, un impôt perçu par l'Etat puis redistribué, dès l'époque du second calife abbasside, Al-Mansur (714-775). Selon le juriste Al-Ghazali (1058-1111), l'Etat était chargé de conserver des stocks alimentaires, redistribués en cas de famine ou autre catastrophe naturelle[9].

Du Moyen Âge à la Révolution

Au Moyen Âge, l'assistance publique est essentiellement du ressort de l'Église. À partir du XVIe siècle, un système étatique d'assistance émerge progressivement. L'assistance cléricale est représentée par des institutions telles que les Hospices de Beaune, fondés en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne. D'autres associations sont placées sous tutelle de l'Église. Une forme rivale d'assistance est procurée à travers les corporations de métier et associations d'entraide (« charités »).

A la fin du Moyen Âge, ces institutions entrent en crise, du fait de difficultés financières lié à la crise de l'Église. L'administration royale intervient: les parlements assurent la tutelle administrative des hôpitaux et leurs procurent des ressources (le Parlement de Paris affecte ainsi le produit de certaines amendes à l'Hôtel-Dieu). Au XVIe siècle, la gestion des institutions d'assistance traditionnelle est ainsi laïcisée, par des arrêts des parlements qui transfèrent la gestion des hôpitaux aux municipalités, sous contrôle royal (arrêt du Parlement de Paris de 1505 pour l'Hôtel-Dieu). Une taxe communale est créée par le roi (« droit des pauvres »).

Dans le même temps, la misère est appréhendée à travers le prisme de l'ordre public: la mendicité est interdite. Les Bureaux des pauvres assurent le recensement, la perception des taxes, la distribution des secours, l'organisation d'ateliers de travail, etc. Les paroisses sont chargées de fournir secours et travail (l'arrêt du Parlement de Paris de 1532 affecte les mendiants à des travaux de voirie).

Les Poor Laws anglaises

Dès 1601 et la fin du règne d’Élisabeth I, l’État anglais prend en charge les indigents en Angleterre et se dote d’une législation, les « lois sur les pauvres » créant une assistance aux déshérités. Son organisation est confiée aux paroisses auxquelles les Poor Laws imposent de fournir un emploi aux pauvres valides. C’est donc dès cette époque qu’est fait le lien entre misère et chômage. Avec cette obligation légale, se développent peu à peu les workhouses, « ateliers », où les pauvres sont employés et hébergés. Elle furent rapidement considérées comme de véritables « dépôts de mendicité » (cf. la description qu'en fait Charles Dickens dans Oliver Twist) et de purs instruments de contrôle des indigents.

Au XVIIIe, les économistes classiques luttèrent contre cette politique sociale qu'ils accusaient de freiner le développement de l’industrie naissante. Ils obtinrent leur quasi-abrogation en 1834 par un amendement les privant de toute substance. L’ État britannique se déchargea alors de ses anciennes responsabilités pour se consacrer à ses seules fonctions régaliennes (Défense, Police, Justice) et laisser se réduire toujours davantage la qualité de vie dans les workhouses.

De Louis XIV à la Révolution

Sous Louis XIV, les magistrats laïques du Parlement de Paris reprennent en main toute l'assistance aux pauvres, sous l'influence des dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement, puis des jansénistes[10].

L'Hôpital général, créé en 1656, sert de modèle pour les villes de province. Des manufactures sont créées dans les hôpitaux, à des fins de redressement par le travail. Néanmoins, ce système n'atteint qu'une faible partie de la population (à Paris, 4 000 à 5 000 personnes, soit le dixième de la population[11]). La mendicité est alors sévèrement réprimée (déportation dans les colonies américaines sous l'époque de John Law).

Parallèlement, la royauté crée d'autres hôpitaux, qu'elle place sous une réglementation uniforme (Déclaration de 1698). C'est l'époque de ce que le philosophe Michel Foucault appellera, dans l' Histoire de la folie à l'âge classique (1976), le « grand renfermement ». Contrairement à ce qu'affirme le philosophe, le renfermement ne concerne les fous que pour autant qu'ils sont pauvres, des institutions spécialisées destinées à leur porter secours existent indépendamment de l'hôpital général.[12]

Les idées évoluent néanmoins, avec l'apparition d'un droit des pauvres (Abbé Beaudeau, Idées d'un citoyen sur les droits et les devoirs des vrais pauvres, 1765). Pendant la Révolution française, l'assistance publique est conçue comme un service national fondé sur l'égalité entre citoyens. L'indigence est définie comme l'impossibilité de se procurer des ressources par le travail. L'assistance est financée au niveau national et administrée par l'État, avec l'aide des communes. Les délits de vagabondage et de mendicité demeurent réprimés, avec l'instauration de dépôts de mendicité.

Voté par la Convention girondine, le décret du 19 mars 1793 affirme, conjointement au droit au travail, le droit à l'assistance pour tout homme hors d'état de travailler; les secours publics sont une « dette sacrée » (Constitution de 1793). Une fête décadaire est consacrée à honorer le malheur[13]. L'assistance revêt alors une dimension patriotique, ce qui fait dire au politiste Pierre Rosanvallon que « l'Etat-providence moderne doit plus à Rousseau qu'à Marx[14] ». À partir de 1791, une série de décrets accorde des secours sur une base patriotique: secours aux Acadiens et aux Canadiens[14] ; puis à de nombreuses autres catégories de réfugiés[14] ; indemnité aux personnes dont les propriétés ont soufferts des invasions; aides aux parents des victimes de la journée du 10 août 1792, de la journée du Champ de Mars, etc[14]. « À l'automne 1792, les secours aux familles des défenseurs de la patrie constituent un des axes majeurs de la politique d'assistance publique » (Rosanvallon, 1995[14]).

Sous la Convention montagnarde, la loi du 24 vendémiaire an II (octobre 1793, quelques semaines après le vote de la loi du maximum général) précise les mesures pour l'extinction de la mendicité, tandis que la loi du 22 floréal an II (mai 1793) organise l'assistance publique dans les campagnes. L'assistance était organisée par l'État, la loi du 23 messidor an II décide la mise en vente des biens des hôpitaux. Cependant, confrontés à des problèmes de personnel et des problèmes financiers, la Convention suspend la loi de messidor an II sur les hôpitaux. Le Directoire retourne ensuite au cadre traditionnel de l'assistance, en rappelant les religieux et abandonnant la nationalisation des secours publics. Sous le Consulat et l'Empire, le système hospitalier est durablement reconstruit. Des bureaux de bienfaisance sont créés.

L'émergence du système assuranciel

L'Etat-Providence se distingue toutefois de toutes les formes antérieures d'assistance publique: il ne s'agit plus en effet de charité ni même simplement d'aides sociales, mais d'un système fondé sur le mécanisme des assurances. La protection sociale assurée par l'Etat-Providence relève alors de « l'exécution d'un contrat dans lequel l'État et les citoyens sont également impliqués » (Rosanvallon, 1995 [15]).

Les assurances ont été originellement développées dans le domaine du transport maritime [16]. À partir du XVIIIe siècle, on imagine de transporter ce modèle des biens aux personnes [16]. En 1678, Leibniz oppose à l'Etat « réducteur d'incertitudes » de Hobbes l'assurance mutuelle obligatoire comme solution au problème du risque [16]. Selon Pierre Rosanvallon, on distingue à cette époque trois modèles pour penser le lien social: le contrat social, le marché et l'assurance [17].

En 1788, Clavière, proche de Condorcet et de Brissot, écrit le Prospectus de l'établissement des assurances sur la vie, qui préparent « une sûreté contre l'infortune, sans nuire ni à l'industrie, ni à l'activité » [17]. Au même moment, Piarron de Chamousset publie le Plan d'une maison d'association fondé sur un système d'assurance maladie, et innove en faisant de la cotisation seule l'origine des obligations [18]. Mais il faudra attendre, essentiellement pour des raisons morales, la fin du XIXe pour que l'on mette en place véritablement un système assuranciel: en effet, on oppose alors la prévoyance, qui responsabiliserait les individus, à l'assurance qui les déresponsabiliseraient [18]. L'économiste libéral Paul-Leroy Baulieu écrit ainsi, en 1904, à propos du système d'assurances obligatoire pour la retraite: « Il affaiblit la responsabilité et l'indépendance. Il fait partie de tout ce système d'automatisme social qu'il prétend substituer à la responsabilité individuelle. »[19]. L'émergence du paupérisme parallèlement à l'industrialisation conduit néanmoins à la création d'une nouvelle classe de pauvres, le prolétariat. Tandis que l'indigence ne recouvrait que les pauvres ne travaillant pas, les travailleurs étant censés pouvoir subvenir à leurs besoins, le XIXe siècle voit l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui working poor, conduisant à renouveler la réflexion sur l'assistance publique.

En outre, à la fin du XIXe, le progrès technique impliqué par la Révolution industrielle rend de plus en plus difficile la distinction entre ce qui peut être imputé à l'individu et ce qui échappe à sa puissance. Analysant les accidents du travail, François Ewald montre ainsi comment la complexification du processus de production rend les catégories juridiques du Code civil de 1804 inadaptées [20]. L'application des assurances permet alors d'appliquer le concept probabiliste de risque: on calcule à l'échelle des populations, et non plus de l'individu ni de son jugement personnel [15]. Cette approche, fondée sur la notion de risque qui remplace celle de faute, permet ensuite d'uniformiser un grand nombre de problèmes distincts: la maladie, la vieillesse, le chômage, toutes sortes d'accidents, etc [15].

Emile Laurent, théoricien du mutualisme; Albert Chaufton, juriste; ou encore le socialiste Benoît Malon, qui prône, en 1891, la création d'un Ministère de l'Assurance sociale, font partie de ceux qui célèbrent ce nouveau modèle assuranciel; Émile de Girardin, dans les années 1850, définit même l'Etat comme « assureur universel » qui devient comme la « Providence terrestre » : l'armée assure contre le risque de guerre; la police assure contre les risques de trouble et de vol; et il assure enfin contre les risques de misère, d'incendie, d'inondation, etc. [21].

L'interventionnisme social de l’État à la fin du XIXe

Tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle dans la plupart des pays occidentaux, la pression politique des mouvements ouvriers pousse les gouvernements à adapter la législation. Celle du travail et du travail des enfants est progressivement mise en place. À la fin du siècle, apparaît en France l’éducation nationale. On crée les premières habitations à bon marché (HBM) (1887), une assurance-retraite obligatoire (1910), des allocations pour les familles nombreuses (1913). Depuis 1850 déjà, la Caisse des dépôts gère la première Caisse des retraites pour la vieillesse (CRV), puis, à partir de 1868, deux autres caisses d'assurance-vie. En 1905, elle est chargée de financer le logement social, rôle qu'elle assumera pleinement à partir de la loi Loucheur de 1928.

En Grande-Bretagne est mis en place un système de pensions pour les vieillards indigents (1908), et une assurance-chômage pour les plus pauvres des ouvriers agricoles (1911).

La plupart de ces mesures restent pourtant minimales, et c’est en Allemagne que se développe le premier système généralisé de protection sociale.

« Messieurs les démocrates joueront vainement de la flûte lorsque le peuple s’apercevra que les princes se préoccupent de son bien-être. »

Bismarck, MémoiresDès son arrivée au pouvoir, Bismarck combattra la montée du parti social-démocrate allemand. Après l’avoir interdit, il en reprit plusieurs idées afin de satisfaire la classe ouvrière et de prévenir le retour de ses adversaires sur la scène politique. Il va ainsi, dès la fin du XIXe siècle, doter l’Allemagne d’un système moderne de protection sociale.

- Il créa ainsi en 1883, la première assurance maladie obligatoire pour les ouvriers de l’industrie dont le revenu dépassait les 2000 marks. La gestion des fonds fut confiée à des institutions autonomes en majorité contrôlées par des représentants ouvriers qui durent pour la première fois gérer un patrimoine collectif important.

- En 1884, fut votée une loi sur les accidents du travail qui obligeait les industriels allemands à cotiser à des caisses coopératives destinées à indemniser les victimes. Ainsi l’ouvrier devenu totalement invalide continuait à toucher 66% de son revenu, et en cas de décès la veuve continuait à en percevoir une partie.

- Enfin, un système de retraite obligatoire fut imposé en 1889 par la loi sur l’assurance vieillesse et invalidité.

Les Guerres mondiales et la Crise de 1929

Si la Première Guerre mondiale ne s’accompagne pas encore de la mise en place d’un État-providence, elle joue pourtant un rôle majeur en créant un précédent avec l'intervention massive de l’État dans l’économie. Bien qu’il ait en partie démontré une relative capacité à diriger l’économie, l’État va pourtant se désengager une fois l’armistice de 1918 conclu, mais de nombreuses dépenses ne peuvent être évitées : entretien des orphelins et des mutilés de guerre, ou encore reconstruction des régions dévastées par le conflit. Selon Pierre Rosanvallon (1995): « L'histoire moderne de la Sécurité sociale est inséparable là du renforcement du lien civique provoqué par les deux grandes guerres du siècle. »[22]. Il cite le député Laurent Bonnevay, qui affirme, le 17 avril 1930, à propos de la loi sur les assurances sociales de 1930, qui prévoit une couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, décès et invalidité [23]: cette loi « est née, au lendemain de la guerre, de la solidarité qui s'était affirmée entre les différentes classes sociales, de la volonté d'accorder à ceux qui avaient défendu la patrie dans les tranchées l'aide nécessaire dans les mauvais jours; du souvenir des efforts qu'ils avaient accomplis; d'une grande idée de solidarité nationale. » [24]. Les après-guerre constituent ainsi des périodes de renégociation du contrat social [25]. Cette dimension civique de l'État-Providence n'est pas propre à la France ou au Royaume-Uni: elle est aussi prégnante aux États-Unis, où l'aide aux veuves des victimes de la guerre de Sécession ainsi que les pensions versées aux anciens combattants ont joué un rôle crucial dans la construction d'un « Etat-providence maternel » [26].

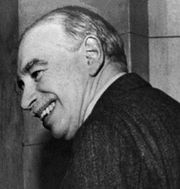

La foi dans les mécanismes du marché autorégulateur reste intacte, jusqu'à ce que la crise économique des années 1930 et surtout les idées nouvelles de John Maynard Keynes remettent en cause les dogmes libéraux.

Keynes considère que seul l’État, par son intervention « est en mesure de rétablir les équilibres fondamentaux », et l’État-providence donne au système économique une plus grande inertie, jouant un rôle d’amortisseur des crises : ainsi l’intervention économique et les aides sociales sont doublement efficaces.

Alors que sévit le chômage de masse, la pensée libérale est fustigée par les foules qui ironisent sur l’incapacité des politiques à résoudre le problème. Aux États-Unis, le président Hoover est surnommé « Mister Donothing » (M. Je ne fais rien). De nouveaux chefs d’État sont élus sur la base de programmes ouvertement interventionnistes ; Franklin D. Roosevelt met en place son New Deal aux États-Unis dès 1933 et le Front populaire arrive au pouvoir en France en 1936.

Réflexion sur le rôle de l’État pendant la guerre

Alors que la guerre a finalement succédé à la crise, un parlementaire britannique, William Beveridge, remet en 1942 un premier rapport[27] au gouvernement britannique, comprenant de nombreuses propositions visant à redéfinir le rôle de l’État d’après-guerre. Il préconise, dans ce premier rapport, un régime de sécurité sociale visant à « libérer l’homme du besoin » en garantissant la sécurité du revenu, sans cesse menacée par les aléas de la vie : maternité, maladie, décès, chômage, accident du travail, etc. Pour ce faire, il propose la mise en place d’un système totalement généralisé, uniforme (c’est-à-dire qu’il profite d’une égale manière à tous sans distinction de revenu) et centralisé.

Dans un second rapport[28], il se consacre essentiellement au problème du chômage qu’il considère comme le risque majeur dans nos sociétés, et comme l’aboutissement définitif de tous les autres risques (maladie, maternité, etc). Il assimile le devoir de l’État de garantir le plein emploi aux fonctions régaliennes : « Ce doit être une fonction de l’État que de protéger ses citoyens contre le chômage de masse, aussi définitivement que c’est maintenant la fonction de l’État que de protéger ses citoyens contre les attaques du dehors et contre les vols et les violences du dedans.[29] »

La réponse libérale à de telles propositions arrive dès 1944 avec la parution de La route de la servitude de Friedrich Hayek. Dans ce livre, Hayek explique que la socialisation de l’économie mène inéluctablement au totalitarisme et que les régimes soviétiques et fascistes en sont précisément l’exemple. La planification nie la liberté individuelle et se fait au détriment de la démocratie, qui doit alors confier la gestion de l’économie à des experts autonomes n’ayant aucune légitimité. Peu importe que les intentions initiales d’un tel système soit bonnes, la négation des libertés économiques au nom d’une finalité vertueuse conduit selon Hayek à la servitude telle qu’elle existe alors dans le camp ennemi (les puissances de l’Axe à l’époque)ou en URSS.

Les idées de Hayek marqueront durablement la pensée conservatrice américaine, mais dans cet après-guerre et la mise en place de la reconstruction, c’est la pensée de Beveridge qui sera mise en œuvre dans tout le monde occidental. Pour nombre d’intellectuels, c’est en effet la misère qui fut la cause de la montée du totalitarisme et l’État-providence apparaît alors comme le meilleur obstacle à son retour. En France, ce seront les recommandations du Conseil national de la Résistance qui seront suivies à la Libération.

La mise en place de l'État-providence dans le monde occidental après 1945

Les typologies

La typologie modèle Bismarckien versus modèle Beveridgien

On distingue classiquement deux grands modèles d'État-providence: l'État-providence bismarckien, fondé en Allemagne par les lois de 1880, et l'État-providence beveridgien, qui naît au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Le premier est fondé sur le mécanisme des assurances sociales, dans lequel les prestations sont la contrepartie de cotisations, tandis que le second, financé par l'impôt, fournit des prestations uniformes à tous les membres de la société. [1]. Néanmoins, si le modèle beveridgien a mis en place une protection universelle, fondée sur la citoyenneté, les prestations fournies sont ultra-minimales. Selon Pierre Rosanvallon, « Il a ainsi progressivement fallu mettre en place en Grande-Bretagne tout un ensemble d'allocations complémentaires d'assistance, non universalistes, elles, pour rendre viable le système. » [1].

Les Distinctions entre les États-providence beveridgiens et bismarckiens Beveridgien Bismarckien Objectifs de l'État-providence Répondre gratuitement aux risques de la vie Compenser la perte de revenu Conditions d'accès aux prestations Être dans le besoin Avoir cotisé Financement Impôt pour tous Cotisations en fonction du revenu Type de redistribution (cf. plus loin) Verticale Horizontale La typologie de Gosta Esping-Andersen

L'analyse proposée par Gøsta Esping-Andersen[30] est plus fine et permet de mieux percevoir la complexité de la question. Elle distingue trois grands régimes d’État-providence à partir de trois critères : selon le degré de « dé-marchandisation » des sociétés, le degré de "dé-marchandisation", le degré de stratification sociale (i.e, l'impact des États-providence sur les hiérarchies sociales et sur les inégalités issues du marché), la place accordée à la sphère publique et à la sphère privée. Par ordre croissant de dé-marchandisation, ce sont :

- le Welfare State libéral où l’État n’intervient qu’en dernier recours et cherche à contraindre à un retour rapide sur le marché du travail. Pays archétypes de ce modèle :le Canada, les États-Unis, et l'Australie. Un auteur comme Merrien [31] hésite à classer le Royaume-Uni dans ce modèle ;

- les régimes conservateurs-corporatistes basés sur le modèle bismarckien et où la qualité de la protection sociale dépend de la profession et des revenus, selon une logique d'assurance. Pour Esping-Andersen [32] ces régimes sont modelés par l'État « toujours prêt à se substituer au marché en tant que pourvoyeur de bien-être » et par l'Église soucieuse de défendre des valeurs familiales traditionnelles. Pays emblématiques: Autriche, Allemagne, France, Italie, Belgique.

- Les régimes sociaux-démocrates avec par exemple les pays scandinaves, où la protection sociale et les divers prestations sont universelles, ne dépendent pas des revenus et profitent tout autant aux pauvres qu’aux riches. Ce régime est plus opposé au précédent conservateur-corporatiste qu'au modèle libéral. Gøsta Esping-Andersen[33] écrit « L'idéal n'est pas de maximiser la dépendance à la famille mais de renforcer la possibilité d'une indépendance individuelle. En ce sens, le modèle est une fusion particulière de libéralisme et de socialisme »

Au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne met en place les premières allocations familiales en 1945, l’assurance retraite, l’assurance chômage, les congés de maladie, et le National Health Service (service de santé publique garantissant la gratuité des soins pour tous) l’année suivante. Elle s’assure du plein emploi de sa population par une relative mainmise de l’État et des syndicats sur l’activité.

À partir des années 1960, le Welfare State commence à être largement critiqué. Les travaillistes en dénoncent les insuffisances et réclament une réforme de l’éducation allant dans le sens d’un « collège unique » tout en mettant en cause l’indigence qui survit. Mais c’est surtout à droite que l’on critique la logique des prestations sociales et la dérive financière d’un système extrêmement coûteux. En 1979, Margaret Thatcher arrive au pouvoir et dit vouloir faire évoluer profondément l’État-providence vers une prise en main par chaque individu de sa situation. Dans les faits, les dépenses sociales diminuent peu[réf. nécessaire].

Aux États-Unis

Aux États-Unis, le Welfare State a eu du mal à s’imposer. Pour une large part de la population, il signifie la réduction des libertés individuelles et l’encouragement des pauvres à la paresse. Initié par le président Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930, qui fait adopter en août 1935 le Social security act, qui prévoit notamment l’instauration d’un système de pension pour les travailleurs âgés de plus de 65 ans, il a toutefois connu un important développement durant les présidences de John F. Kennedy puis de Lyndon B. Johnson (« guerre contre la pauvreté ») tout au long des années 1960.

Les démocrates utilisent le déficit budgétaire comme moyen de relance économique pour réduire le taux de chômage de 7 à 4%. Cette politique s'appuie sur des allègements fiscaux destinés à relancer l’économie. Puis, le président Johnson met en place son projet de Great Society, dont l’un des aspects est la création d’une assurance maladie pour les personnes âgées (le Medicare) et les plus démunies (le Medicaid). Les fortes dépenses liées à la guerre du Viêt Nam empêcheront la continuation de cette politique.

Le Welfare State américain a été largement remis en cause par un ensemble de politiques néolibérales à partir des années 1980 avec l’élection de Ronald Reagan puis de George Bush à la présidence. La politique de Reagan suscite une polémique, car bien que prenant la forme d’allègement fiscaux pour les entreprises tels que les préconisent les libéraux du supply side, son effet direct a été l’utilisation du déficit budgétaire comme instrument de relance économique, ce qui rejoint certaines préconisations des économistes keynésiens. En 1993, Bill Clinton tente d’instaurer une couverture santé universelle ; après son échec, ses réformes sociales sont plus timides et subissent l’opposition du Congrès.

En France

Articles détaillés : Sécurité sociale en France, Modèle français et Crise et mutations de l'État-Providence en France.La Loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail instaure le régime assurantiel en France, innovant en remplaçant la question de la responsabilité par celle du risque [34]. Son inspiration demeure actuelle, par exemple pour traiter les accidents thérapeutiques [34]. La loi du 15 juillet 1893 institue une assistance médicale gratuite. La loi du 9 avril 1898 facilitera considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. La loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes agées infirmes et incurables.

La France, avec la création de la Sécurité sociale en 1945, met en place un système social inspiré à la fois des modèles beveridgien et bismarckien. Formulé dans ses grandes lignes en grande partie par le juriste Pierre Laroque, en 1945, et issu du programme du Conseil national de la Résistance, la Sécurité sociale s’inspire de ces deux grandes conceptions : il conserve la logique d’un système assurantiel, financé par des cotisations des travailleurs, mais vise à la mise en place d’un système généralisé, centralisé et global de sécurité sociale [35]. Son originalité réside dans le fait que l'État n'intervient pas directement dans la protection sociale : il légifère (Code de la Sécurité Sociale) mais la gestion, y compris le recouvrement des cotisations, est déléguée à des institutions paritaires, co-dirigées par les organisations syndicales patronales et de salariés. Les régimes de retraites existant déjà sont conservés; ces régimes spéciaux, financés à l'origine exclusivement par les cotisations des employés et des patrons du secteur concerné, étaient destinés à s'intégrer au régime général.

En 1946, la Constitution de la IVe République, adoptée par référendum, crée dans son préambule une obligation constitutionnelle d'assistance financière de la collectivité envers les personnes exposées aux risques sociaux les plus importants (femmes, enfants, vieux travailleurs)[36].

Progressivement, le mode de financement de la Sécurité sociale s'est complexifié, notamment en raison des changements démographiques et de la désindustrialisation. D'autre part, les dépenses de santé ont rapidement augmenté, en grande partie en raison du vieillissement de la population. Ainsi, en 1950, le régime des salariés agricoles comptait 1 228 000 cotisants pour 161 000 retraités, soit 8 pour 1; en 1987, il comptait 682 000 cotisants pour 1 521 000 retraités, soit 0,4 pour 1 [37]. Le régime des mines comptait 405 000 cotisants pour 243 000 retraités en 1950; et 60 000 actifs pour 437 000 retraités en 1987 [37]. Les recettes des cotisations patronales ont aussi été de plus en plus sujettes à des exonérations.

Ce que l'on a appelé la « Crise de l'Etat-Providence » (Rosanvallon, 1981) s'explique largement pour ces raisons, conjointes à celle des critiques néolibérales. En 1991, le gouvernement de Michel Rocard met ainsi en place la CSG (Contribution sociale généralisée), pour diversifier le financement de la Sécurité sociale. Celle-ci marque le début de la fiscalisation du financement de la protection sociale, le modèle français se rapprochant du modèle britannique.

La remise en cause de l’État-providence et du « modèle français » reste pourtant problématique. Les gouvernements de droite comme de gauche privatisent les entreprises publiques mais la suppression de certains avantages ou la libéralisation de l’économie sont toujours source de conflits sociaux. Pour de nombreux observateurs[Qui ?], notamment étrangers, le « modèle » auquel s’attachent les français est une synthèse des défauts du libéralisme et de ceux du socialisme et présente peu de qualités[non neutre]. Pour d’autres [Qui ?], il se présente comme une alternative au capitalisme libéral.

L’État-providence en France Année Mesure(s) 1945 création des comités d’entreprise dans les sociétés de plus de 100 salariés et mise en place de la sécurité sociale (par ordonnance) 1950 Institution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 1956 3 semaines de congés payés - création du minimum vieillesse 1958 Lois sur l’assurance chômage et création de l’UNEDIC et de l’Assedic 1973 Indemnisation du chômage à 90% du salaire brut pendant un an. 1982 5 semaines de congés payés. 1983 Retraite à taux plein à 60 ans 1988 Création du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) 1999 Création de la Couverture maladie universelle (CMU) En Suède

Au niveau du travail et de la production, le modèle suédois repose sur la concertation entre les partenaires sociaux et sur la recherche du consensus. C’est sous l’impulsion de Gustav Möller, ministre aux Affaires sociales social démocrate de 1924 à 1951 avec une seule interruption entre 1926 et 1932 que se met en place un système de prestations universelles importantes. Afin de faire fonctionner ce système, la Suède connaît le plus haut taux de prélèvement obligatoire de l’OCDE (plus de 54% du PIB au milieu des années 1990).

Mais la Suède a su aussi faire profiter de son modèle aux grandes entreprises privées qui ont su acquérir une dimension mondiale : Volvo, Electrolux, Ericsson. C’est grâce à une forte croissance économique que la Suède est parvenu à financer son modèle d’État-providence sans pour autant asphyxier son économie. Mais ce système viable pendant une période de forte croissance s’est soudainement fragilisé durant les années 1990. En 1995, un rapport de l’OCDE expliquait :

« La forte pression fiscale et la générosité du système de sécurité sociale infligent à l’économie des pertes d’efficience qui pourraient être très lourdes en décourageant le travail et l’épargne. »

On a donc assisté tout au long des années 1990 à une certaine remise en cause du modèle suédois qui s’est caractérisée par la réduction de la générosité de l’État et par l’adoption d’une politique monétaire de rigueur (en rupture avec la tradition suédoise) dans une logique européenne. Le système des retraites a été réformé, les allocations chômage ont été diminuées, le budget des hôpitaux a été amputé[38]. Le modèle scandinave reste toutefois envié et est parfois présenté comme exemplaire par des hommes politiques de nombreux pays.

En Nouvelle-Zélande

Le cas de la Nouvelle-Zélande est exemplaire de « la tentation », « en temps de crise », « de cibler davantage les prestations sur les plus nécessiteux » [39]. En effet, si elle fut le premier pays à instaurer en 1926 un système universel d'allocations familiales, celles-ci ne sont plus attribuées que sous condition de ressource depuis 1990 [40].

En Espagne

L'état-providence est peu développé en Espagne[41] : le pays possède un taux de prélèvements obligatoires très bas (37 % du PIB) et les dépenses sociales parmi les plus faibles de la zone euro (20,3 % du PIB)[41].

Les allocations familiales ne sont versées qu'aux familles dont le revenu ne dépasse pas les 11 000 euros par an[41]. Le montant de cette aide est de 24,25 euros par enfant et par mois[41]. La Sécurité sociale attribue en outre 100 euros par mois aux mères d'enfant de moins de 3 ans lorsqu'elles travaillent[41]. Il existe peu de garderies publiques et elles sont réservées aux foyers les plus modestes[41]. Le système espagnol ne prévoit aucune aide pour garde d'enfant à domicile.

Il n'y a quasiment pas de logement sociaux non plus. [2]

Une tendance de long terme qui s'accélère au XXe siècle

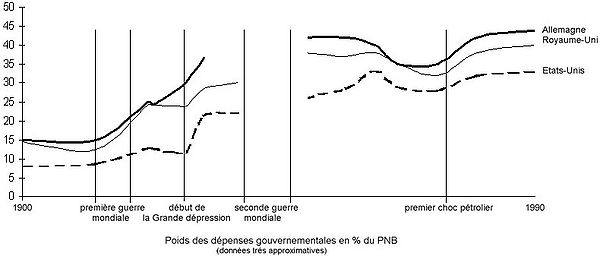

Le poids des dépenses publiques dans l’activité économique s'est donc accru tout au long du XXe siècle. Cette croissance n’est pas régulière et elle est marquée par des effets de cliquet, c’est-à-dire qu’elle connaît de fortes accélérations liées à des contextes historiques particuliers telles les guerres et les crises économiques. Ces augmentations se révèlent le plus souvent irréversibles, bien que certaines périodes de prospérité permettent de réduire sensiblement les prélèvements publics.

En 1867, dans ses Fondements de l’économie politique, Adolf Wagner explique que « plus la société se civilise, plus l’État est dispendieux » (loi de Wagner). À ses yeux l’augmentation des dépenses publiques s’explique par l’apparition de deux catégories de nouveaux besoins : Plus l’économie se développe, plus l’État doit investir en infrastructures publiques et d’autre part, plus le niveau de vie de la population augmente, plus celle-ci accroît sa consommation de biens dits supérieurs, comme les loisirs, la culture, l’éducation, la santé… qui sont des biens dont l'élasticité-revenu est supérieure à 1. En d’autre terme, la consommation de ces biens augmente plus vite que le revenu de la population.

Ce mouvement historique trouve de nombreuses explications dans la théorie économique :

Selon A.T. Peacock et J. Wiseman et leur théorie des effets de déplacement, l’augmentation du rôle de l’État dans la vie économique à la suite d’évènements exogènes (les guerres par exemple) ne peut être totalement corrigé par la suite, et ce pour deux raisons. D’une part la « tolérance fiscale » est modifiée, à savoir que la population s’est accoutumée à un taux d’imposition qu’elle aurait jadis trouvé intolérable, d’autre part les guerres et les crises provoquent de nouvelles dépenses publiques sur le long terme (prise en charge d’invalides, d’exclus, reconstruction, etc).

La théorie des biens collectif établit une distinction entre les biens consommés par les individus, les biens divisibles, et ceux utilisés par l’ensemble de la société (infrastructures et services publics), les biens indivisibles. La différence entre les deux types de biens provoque une distinction entre une demande individuelle (prise en charge par l’économie de marché) et une demande socialisée (prise en charge par l’État). Selon cette théorie la part de la demande socialisée augmente au détriment de la demande individuelle, à cause des défaillances de l’économie de marché, aussi appelées « externalités négatives » (la pollution par exemple). La part des dépenses d’État dans l’activité économique globale est donc croissante.

Ensuite, selon la théorie de la productivité différentielle, l’État fournit essentiellement des « services de main d’œuvre », c’est-à-dire des services nécessitant davantage de travail que de capital. C’est par exemple le cas dans l’éducation, où les infrastructures représentent un coût très faible comparativement aux salaires des professeurs. Au contraire, les activités privées connaissent des gains de productivité beucoup plus rapide. Le différentiel de productivité entre le privé et le public contraint le secteur public à prendre un poids de plus en plus important au sein de l’économie pour maintenir la qualité de ses prestations, tandis que le secteur privé produit au contraire à coûts toujours moindres.

Plus sceptique, l’analyse libérale ironise sur la pseudo efficacité de l'intervention publique et le contentement des « experts » de la fonction publique, les bureaucrates. À leur propos, Friedrich Hayek écrit : « [ils] sont toujours en faveur du développement des institutions dont ils sont experts ». La dépendance des hommes politiques vis-à-vis des grands corps de l’État les empêchent d’enrayer le développement des services publics. D’autre part la bureaucratie fonctionne selon des règles absurdes d’un point de vue managérial. Les gestionnaires de la fonction publique sont tentés par exemple de maximiser les coûts afin que le budget qui leur est alloué soit renouvelé plutôt que de les minimiser. L’absence de sanctions ou de récompenses à la production empêche par ailleurs la motivation du personnel.

Une autre des critiques les plus sévères vient des théoriciens du choix public selon lesquels l’État, ou plutôt ses dirigeants, ont leurs propres intérêts particuliers qui divergent de l’intérêt général. Selon cette théorie, l’homme politique effectue des raisonnements économiques visant à maximiser son intérêt personnel : son but est alors de promouvoir davantage sa réélection que l’intérêt général. La croissance des dépenses de l’État est alors due au besoin des politiques de satisfaire nombre de minorités et de groupes de pression afin de garantir leur réélection. Les politiciens ont alors intérêt à multiplier les commandes d’État et les formes de redistributions. Le comportement des fonctionnaires peut être analysé en des termes semblables : à savoir que comme tout agent économique, ils cherchent à maximiser leur intérêt personnel et déguisent leurs revendications individuelles en quête de l’intérêt général.

Cette approche est comparable à celle de Joseph Schumpeter (Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942), pour qui le capitalisme conduit à la démocratisation des mœurs qui entraîne les aspirations égalitaristes, à la concentration de la production qui suscite la désapprobation des citoyens et des intellectuels, à la limitation du pouvoir de la bourgeoisie qui doit confier la gestion des entreprises à la bureaucratie - cette évolution a été théorisée dans l'œuvre principale de John Kenneth Galbraith, Le Nouvel État industriel en 1967 qui dépeint la montée de la technostructure -. Il permet la massification de l’éducation et provoque la naissance d’une importante classe d’intellectuels insatisfaits. Selon Schumpeter, tous ces phénomènes conduisent vers la socialisation de l’économie et, à son regret, au recul du capitalisme libéral.

Crise contemporaine et remise en cause de l’État-providence

Margaret Thatcher et Ronald Reagan symbolisent la remise en cause de l’État-providence dans leurs pays respectifs. Pour Reagan, l’État ne peut résoudre les problèmes ; le problème, c’est l’État.

Margaret Thatcher et Ronald Reagan symbolisent la remise en cause de l’État-providence dans leurs pays respectifs. Pour Reagan, l’État ne peut résoudre les problèmes ; le problème, c’est l’État.

Article détaillé : Crise et mutations de l’État-Providence en France

Les trois crises de l’État-providence

Cette évolution de long terme est toutefois contrariée depuis les années 1970. À la suite du choc pétrolier, l’État Providence a été fortement remis en cause alors que les théories économiques libérales en faisaient la raison de la crise. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’État providence a quasiment disparu à la suite des ères Reagan et Thatcher. Dans d’autres pays, comme en France, l’État providence survit mais semble de plus en plus en peine pour remplir ses objectifs tandis que se profilent de nombreuses crises qui pourraient remettre en cause la capacité de l’État à assurer certaines fonctions, comme le problème du déficit permanent de la sécurité sociale, ou les très grandes difficultés du système de retraite par répartition …

Selon Pierre Rosanvallon (La Crise de l'Etat-providence, 1981) [42] l’État-providence connaît depuis les années 1970 une triple crise.

Il doit d’abord faire face à des difficultés financières : la fin de la forte croissance des Trente Glorieuses remet en cause le mode de financement de l’État[43] tandis que la prise en charge sociale et économique des victimes de la récession accroît ses dépenses[44]. Les impôts touchent une part toujours croissante de la population et deviennent de plus en plus impopulaires.

Ensuite son efficacité est de plus en plus contestée. En effet, l’État ne parvient pas à résoudre les problèmes socio-économiques comme il semblait y parvenir auparavant. Le chômage augmente, la mobilité sociale diminue. La théorie économique remet en cause le compromis keynésien et l’efficacité de l’État[45].

Enfin il subit une crise de légitimité. L’opacité des dépenses publiques suscite des questions quant à l’utilisation de la solidarité nationale[46]. L’État-providence est devant la question de sa limite sociale[47] et ses mesures sont davantage perçues comme des impôts supplémentaires que des opportunités de redistribution.

Rosanvallon conteste pour autant la libéralisation de l’économie qu’il assimile à une régression sociale. Pour lui il faut alléger le poids de l’État en transmettant les missions de solidarité à la société civile et en développant l’initiative locale[48]. Afin de permettre à la société civile de prendre en charge ces nouvelles fonctions il est nécessaire de réduire la durée du temps de travail qui permettra le développement des activités sociales[49]. Il faut aussi rationaliser et débureaucratiser l’État pour en accroître l’efficacité[50]. Enfin, pour lui redonner sa légitimité, il faut accroître la visibilité qu’ont les citoyens du fonctionnement de l’État[51].

L’État-providence face à la mondialisation

Par ailleurs, de nombreux auteurs pensent que la mondialisation a durablement réduit la capacité de l’État à jouer un rôle actif dans la croissance économique, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, l’État ne peut plus soutenir dans une aussi grande mesure les entreprises nationales en incitant à la consommation car dans le contexte du libre-échange, cette consommation supplémentaire pourrait se transformer en importations de produits étrangers qui déstabiliseraient la balance des paiements.

Ensuite le risque d’inflation inhérent aux politiques de relance économique et de lutte contre le chômage est néfaste pour la compétitivité mondiale des entreprises nationales, car elle entraîne une hausse des coûts salariaux et des consommations intermédiaires.

Enfin, le "dumping social" pratiqué par les pays émergents constitue une concurrence croissante menaçant les systèmes de protection sociale des pays riches. Plus globalement, la mondialisation des échanges et de l’information permet aux acteurs économiques de comparer le coût du travail et de mettre en concurrence les différents espaces afin de réduire les coûts et répondre aux pressions de la concurrence et des consommateurs occidentaux réclamant des baisses de prix.

Face à ses arguments politiques, certains économistes estiment que la mondialisation n’est pas coupable. C’est notamment l’analyse de Daniel Cohen dans Richesse du monde, pauvreté des nations (1997) selon lequel les critiques adressées à la mondialisation ont pour but de cacher la contrainte essentielle qu’est celle de la dette publique, ou encore le rejet tacite de l’État-providence par une société où les baisses d’impôts sont désormais mieux accueillies que les politiques sociales.

Légitimité et efficacité de l’État-providence

L’interventionnisme économique

Les fonctions traditionnelles de l’État selon les théories classiques

Pour les économistes classiques puis néoclassiques, l’intervention de l’État dans l’économie prend plusieurs formes.

Il doit prendre en charge la construction des grandes infrastructures, utiles à la société que l’initiative privée ne peut prendre en charge. C’est à lui que revient la gestion des biens collectifs que les mécanismes du marché ne peuvent gérer[52].

C’est à l’État qu’il revient de réglementer l’activité afin de garantir la bonne marche de la concurrence constamment menacée par les velléités d’entente et de monopoles des grandes entreprises. Par ailleurs, il existe des domaines d’activité où la concurrence n’est pas souhaitable et le monopole justifié par les avantages évidents qu’il procure. On peut par exemple citer le cas des chemins de fer dont l’économiste néoclassique Léon Walras proposa la nationalisation[53].

Enfin, les libéraux reconnaissent l’existence des externalités négatives. Selon Arthur Cecil Pigou[54] leur traitement nécessite l’intervention publique. À ce titre, il préconisa la mise en place de taxes (dites taxes pigouviennes) sur les activités produisant des externalités négatives, et, au contraire, des subventions pour celles provoquant des externalités positives. Une des externalités négatives dont la mise en évidence est la plus ancienne est l’effet désastreux de la division du travail sur l’intellect des ouvriers. Elle fut expliquée dès 1776 par Adam Smith qui, convaincu des possibilité infinies de la division du travail en termes de production de richesse, invita alors l’État à prendre en charge l’éducation des ouvriers pour en compenser les méfaits grâce à un système éducatif[52]

L’analyse Keynesienne confère un rôle majeur à l'État

Selon John Maynard Keynes ( Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936 ), l’économie peut s’enliser dans des équilibres de sous-emploi durables que le marché ne peut seul résoudre. En effet en période de crise, les anticipations négatives des entrepreneurs (leur pessimisme) peuvent durablement paralyser l’économie. Seul l’État peut rompre le cercle vicieux de la dépression.

Via la politique budgétaire, l’État peut s’endetter afin de relancer par de nouvelles dépenses, accroît les commandes des entreprises, qui, sources d’anticipations positives, relancent l’activité du système. Le retour de la croissance économique permet de combler rapidement le déficit budgétaire.

Via la politique monétaire, il peut accroître la masse de monnaie en circulation dans l’économie ce qui aura aussi pour effet de stimuler la demande, et donc la production des entreprises repartira à la hausse prévenant ainsi le risque d’inflation.

Toujours afin de stimuler la demande, l’État peut redistribuer les revenus, en prélevant sur les ménages les plus riches ayant une forte propension à épargner, afin de donner aux ménages les moins riches qui ont au contraire une forte propension à consommer.

Alors que la pensée de Keynes souligne la possibilité de déséquilibres de court terme (qui se révèlent toutefois durables), l'école keynésienne va s’attacher à montrer qu’une croissance économique équilibrée, basée sur les mécanismes du marché, est hautement improbable à long terme.

La défense philosophique de la solidarité publique

Pour la plus grande partie des philosophes politiques, la cohésion sociale doit être un des objectifs de l’État, parce qu'elle permet aux membres de la société de vivre en communauté, de coexister. Cette cohésion sociale est perturbée, dès lors que des franges entières de la population pensent ne plus pouvoir espérer tirer quelque avantage du système social. Lorsque la cohésion sociale n’est plus assurée, alors la discorde, la criminalité, voire la guerre civile peuvent advenir. Ainsi pour cimenter la société afin de garantir l’ordre et la stabilité, l’État se doit de se soucier de la cohérence d’ensemble de la société, et d’empêcher la mise à l’écart, dangereuse, d'individus voire de groupes entiers.

Si on s’intéresse aux sources morales de l’État-providence, on constate une évolution d’où se dégagent trois principales justifications à son action. Dans ses interventions les plus anciennes, l’intervention étatique prend la forme d’une charité organisée pour lutter contre l’extrême pauvreté et destinée aux plus démunis. Les systèmes plus généralisés apparus à la fin du XIXe renvoient quant à eux à la notion de solidarité : les assurances contre les grands dangers de la vie chez William Beveridge, la retraite par répartition en France, ou les assurances diverses imposées par Bismarck se font dans une logique assurancielle et solidaire. Personne ne paye pour les autres, tout le monde contribue pour s’assurer contre les risques de la vie. On ne donne pas à l’autre par charité ou parce qu’on estime que sa situation est injuste, on lui donne en espérant qu’il fera de même si les positions venaient à s’inverser.

Dans la mesure où l'Etat-providence a progressivement mélangé la logique assurancielle (la protection sociale est assurée à ceux qui s'assurent, étant financée par les cotisations sociales), à une logique universaliste, sur le modèle beveridgien (une protection universelle accordée à tous, financée par l'impôt, ce qui a pu donner lieu à une redistribution des richesses en accord avec un certain idéal de justice sociale), celui-ci s'est exposé aux critiques des libéraux d'abord, et des libertariens ensuite, en particulier depuis les années 1970, opposé à toute forme d'intervention étatique visant à établir une certaine forme d'égalisation.

Utilitarisme contre individualisme

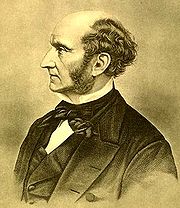

John Stuart Mill, le dernier des classiques anglais de l’économie, manifestait des tendances socialistes

John Stuart Mill, le dernier des classiques anglais de l’économie, manifestait des tendances socialistes

Au cours du XIXe certains économistes et philosophes comme John Stuart Mill( L’utilitarisme, 1861) remettent en cause la convergence des intérêts particuliers et de l’intérêt général tel qu’elle est pensée par Adam Smith dans la Richesse des Nations. Pour Smith, les intérêts particuliers, par le jeu de leurs interactions, mènent à l’harmonie sociale. Les libéraux tentent en fait d’expliquer comment l’enrichissement illimité des uns se fait au profit de tous, même des plus pauvres. L’objection libérale à la justice sociale en tant que recherche de l’égalité tient en fait en une question. Pourquoi refuser la montée des inégalités si celle-ci réduit la pauvreté des plus défavorisés ?

Mais pour les utilitaristes du milieu du XIXe, l’observation des conséquences sociales de la révolution industrielle provoque le rejet du dogme libéral. Ainsi pour John Stuart Mill, le libéralisme est sans doute la meilleure manière de créer la richesse mais la question de sa meilleure répartition reste ouverte. Dans la vision utilitariste, la justice n’est pas fondée sur les notions de mérite mais sur la notion d’utilité, c’est-à-dire de bonheur. Ce qui est juste c’est ce qui maximise le bonheur dans la société. Il est alors juste qu’une richesse qui n’apporte que peu à son propriétaire soit donnée à un autre qui en profitera bien plus. En fait, la morale commande la recherche du bonheur collectif davantage que de la réussite personnelle. L’individu altruiste a le désir de vivre en paix et en harmonie avec ses semblables.

La théorie utilitariste de la justice sociale prétend alors qu’il faut assurer « le plus grand bonheur au plus grand nombre » (Jeremy Bentham), quitte à sacrifier une minorité d’individu. Selon les utilitaristes, l’État se doit de maximiser l’utilité sociale, c’est-à-dire la somme des bonheurs individuels. Les intérêts particuliers ne convergent pas spontanément et c’est à lui d’harmoniser artificiellement les rapports économiques entre les individus. Il se doit de mettre en place de nouveaux rapports sociaux et de se soucier de l’équité. Sans réduire les libertés, il faut par exemple que l’État mette en place un système d’éducation, de contrôle des naissances … le tout financé par des taxes sur les fortunes non gagnées.

La pensée individualiste refuse cette vision qui sacrifie l’individu au groupe. Le bonheur est considéré comme individuel avant tout et l’idée que l’État soit en charge du bonheur collectif paraît absurde. Avec les économistes néoclassiques, critiques de l’utilitarisme, se développe le concept d’équilibre économique optimal. L’optimum de Pareto est par exemple défini comme la situation économique à la fois la plus performante mais surtout celle où la condition d’aucun individu ne peut être améliorée sans que cela ne nuise à celle d’un autre. Or, selon les individualistes, l’État ne peut intervenir en faveur de certains individus, si par ailleurs son intervention nuit à d’autres. Ce faisant, il deviendrait partial et donc injuste. C’est ainsi qu’à l’opposé de la théorie utilitariste, Vilfredo Pareto préconise « le moindre risque pour le plus petit nombre ». Si l’État souhaite intervenir, il se doit d’indemniser systématiquement les individus, riches ou pauvres, qui se sentiraient lésés par sa décision.

La justice sociale chez Rawls

Selon John Rawls (Théorie de la justice, 1971) les inégalités économiques peuvent être légitimes à condition qu’elles soient aménagées de sorte que :

- l’accès aux droits procurés par la citoyenneté doit être garantie ;

- la répartition de la richesse et des revenus n’a pas besoin d’être égale, elle doit être à l’avantage de chacun ;

- les positions d’autorité et de responsabilité doivent être accessibles à tous (égalité des chances).

Le premier point constitue un principe de liberté, prioritaire vis-à-vis des deux points suivants qui forment un principe de différence. Ces trois points constituent le contrat social établi entre les individus réunis au sein d’un même état. Ainsi si l’économie de marché ne peut garantir ces trois points, alors l’existence d’un État-providence est essentielle.

La réalisation du principe de justice sociale se trouve dans le second point : toute inégalité ne peut être justifiée que si elle profite au plus désavantagé. Finalement, ce principe du minimax renvoie donc à des questions d’ordre économique dès lors que, pour faire bref, les libéraux expliqueront que l’extrême enrichissement des uns peut permettre une réduction de la misère des autres, tandis que les keynésiens expliqueront que la redistribution, en garantissant la stabilité économique, est non seulement profitable aux plus pauvres, mais aussi aux riches.

Les critiques de l’interventionnisme étatique

La critique du keynésianisme vient essentiellement de trois grands courants libéraux : les monétaristes dès les années 1960, les tenants des théories du supply side dans les années 1970 et plus récemment la nouvelle économie classique.

La main-invisible perturbée

De nombreuses théories économiques considèrent les variation des prix et des salaires comme les principales variables d’ajustement par lesquelles le marché s’autorégule. Or, l’État, lorsqu’il intervient dans l’économie, fixe, modifie et influence les prix si bien qu’il dénature leur fonction.

« La fonction des prix et des salaires est moins de rétribuer les individus pour ce qu’ils ont fait que de leur dire ce qu’ils devraient faire dans leur propre intérêt comme dans l’intérêt général. » Friedrich von Hayek

Pour Friedrich August von Hayek( Prix et production, 1931), l’interventionnisme, via les commandes d’État et les subventions par exemple, détournent les capitaux et les travailleurs de leur meilleure allocation. En effet, l’utilité et le besoin d’un bien économique ressenti par la société est exprimé dans son prix, synthèse de l’offre et de la demande et indicateur de rareté. Les capitaux et les travailleurs s’orientent toujours vers le bien le plus utile car c’est aussi celui dont la production est la plus rentable. Or, si l’État modifie par son intervention la pertinence des prix, alors les travailleurs et les capitaux risquent de s’orienter vers des productions inutiles.

À propos de la redistribution, les libéraux considèrent que les facteurs de production (travail et capital) sont rémunérés à leur juste valeur lorsque c’est le marché qui décide de leur rémunération. Ainsi l'intervention de l’État ne peut que nuire au cours normal des choses et amoindrir l’efficacité du marché. Sur le marché du travail par exemple, l’instauration d’un salaire minimum, de charges sociales, … exclut de l’emploi tous les travailleurs faiblement qualifiés dont l’embauche ne serait plus rentable.

L’économie de l’offre

La critique de l’État est aussi relancée par les théoriciens de l’offre comme Arthur Laffer, pour qui la hausse des taux d’impositions décourage le travail ou l’épargne et réduit donc l’activité. Cette analyse débouche dans sa version la plus critique sur la célèbre formule d’Arthur Laffer, « trop d’impôt tue l’impôt » car l'impôt excessif, en décourageant l’activité, détruit sa base même. Ce n'est que la reprise de certaines règles énoncées par les classiques. Ainsi Adam Smith avait noté dès 1776, « l’impôt peut entraver l’industrie du peuple et le détourner de s’adonner à certaines branches de commerce ou de travail, qui fourniraient de l’occupation et des moyens de subsistance à beaucoup de monde. Ainsi, tandis que d’un côté il oblige le peuple à payer, de l’autre il diminue ou peut-être anéantit quelques-unes des sources qui pourraient le mettre plus aisément dans le cas de le faire [55].»

Une objection assez simple a été apportée à la thèse de Laffer. Certes l’État décourage l’activité en prélevant des impôts, mais d’un autre côté, l’impôt sert à financer les dépenses publiques (éducation, recherche, infrastructures …) qui sont elles-mêmes créatrices de richesses.

La critique monétariste

Le Premier choc pétrolier de 1973 marque l'apogée du Monétarisme mené par Milton Friedman depuis les années 1960, qui a été le chef de file des anti-keynésiens. Le rôle de l'État, vu selon Keynes, devient néfaste selon Friedman notamment parce que les agents sont mois sensibles aux politiques conjoncturelles: les ménages font des anticipations d'une hausse des impôts (et vont donc augmenter leur épargne pour que leur consommation reste stable sur l' horizon long terme).

Ainsi, Friedman prône une baisse de la pression fiscale et une rigueur budgétaire (opposée aux politiques Keynésiennes d'endettement).

D'une manière plus générale, le modèle Keynésien ne devient plus pertinent dû au phénomène de mondialisation des économies du XXe siècle: la propension marginale a importer des agents économiques augmente très fortement, ce qui diminue (voir inverse) l' effet multiplicateur d'une politique de relance économique Keynésienne, provoquant un endettement de l'État (observé en 1981 sous la présidence Mitterrand avec l'échec économique du Programme commun).

Controverses sur la redistribution des revenus

La redistribution des revenus par l’État suit deux logiques :

- avec la redistribution horizontale, les prestations sociales sont fournies indépendamment des revenus. L’actif paie pour les retraités, les bien-portants pour les malades, les célibataires pour les familles nombreuses, etc.

- dans la redistribution verticale la richesse se transmet d’une catégorie sociale à une autre.

Les chiffres montrent que la part de la redistribution horizontale est largement supérieure à celle de la redistribution verticale. Aussi peut-on se demander si la redistribution effectuée par l’État ne profite-t-elle pas davantage aux classes moyennes qu’aux classes défavorisées. C’est l’avis de Robert Nozick dans Anarchy, State and Utopia (1974). En effet les premières connaissent davantage la législation que les secondes et sont donc plus à même de réclamer leur dû. Il suffit de prendre l’exemple de la gratuité de l’enseignement supérieur pour comprendre le phénomène. Le jeune qui renonce à faire de longues études commence à travailler plus tôt que celui qui choisit au contraire de poursuivre sa formation. Ainsi le premier paye des impôts, tandis que le second reçoit un enseignement gratuit financé par la fiscalité. Or, on sait que les enfants des classes moyennes vont davantage à l’université que ceux issus des classes défavorisées, on peut donc rapidement en conclure que la redistribution se fait à l’envers.

Les chiffres infirment en partie ces arguments, car bien que les riches profitent presque autant que les pauvres des transferts publics, ils sont malgré tout la source des deux-tiers des prélèvements. Toutefois ces chiffres ne prennent pas en compte les services non marchands fournis par l’État, comme les dépenses d’éducation.

Transferts publics (versements) Prélèvements Pays 30% les plus pauvres 40% intermédiaires 30% les plus riches 30% les plus pauvres 40% intermédiaires 30% les plus riches France 35.6 39.3 25.1 8.7 23.5 67.9 États-Unis 41.4 35.5 23.0 6.3 28.4 65.3 Niveau moyen OCDE 36.2 37.9 25.9 8.0 32.7 59.4 Chiffres de l’OCDE pour la France (1994), les États-Unis (1995), etc. pour la population en âge de travailler tableau en% dans les pays de l’OCDE Taux de pauvreté avant transferts Taux de pauvreté après transferts Selon l’OCDE en 2000 26.5 10.5 Certains condamnent ce qu'ils assimilent à de l’« assistanat » (c’est-à-dire les prestations sociales) de la population, car il détourne les citoyens de l’effort, voir aggrave leur situation. C'est la reprise d'arguments anciens comme ceux de Malthus pour qui les aides apportées aux pauvres leur permettent d’accroître leur nombre entraînant un appauvrissement encore plus important de la population. Il suggère donc un contrôle des naissances seul à même de réguler les besoins en population de l’économie, et condamne donc tout système d’aide. Les critiques actuels de l'État-providence ne proposent plus en général ce type de solutions, mais pensent que le désengagement de l'État ne peut que favoriser l'enrichissement global de la société (partant du principe libéral selon lequel l'intervention de l'État coûte presque toujours plus cher que celle d'une personne ou d'une entreprise privée).

Le capitalisme monopoliste d’État

Pour les néo-marxistes et certains anarchistes, l’État-providence est une « béquille du capital ». Pour compenser l’inefficacité du capitalisme, l’État se doit de le soutenir en réorganisant la distribution des richesses et en soutenant la demande et les profits. Ainsi, l’État-providence constituerait un genre d’acharnement thérapeutique visant à maintenir artificiellement les profits du capital et à empêcher l’émergence du communisme.

Les critiques philosophiques de l'égalitarisme

Tocqueville

Dans De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville fait de la marche vers l’égalisation le résultat majeur de la démocratisation. L’égalisation des conditions est un des slogans de toutes les révolutions. Ainsi la demande d’égalisation des droits est fréquente dans les cahiers de doléances en 1789. Pour Alexis de Tocqueville, la démocratie tend donc à créer un individualisme égalitariste marqué par la disparition des idéologies et la préférence absolue de l’égalité sur la liberté.

Tocqueville annonçait en effet que l’individu tendrait à remettre sa liberté au pouvoir collectif, garant de la sauvegarde de l’égalité. De là naîtrait une servitude consentie où l’individualité tend à disparaître au profit d’un pouvoir qui ne cesse de s’accroître pour mieux protéger. Ainsi Tocqueville finit par se demander : « Cet État se veut si bienveillant envers ses citoyens qu’il entend se substituer à eux dans l’organisation de leur propre vie. Ira-t-il jusqu’à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d’eux-mêmes ? » Il parle ainsi d'un pouvoir « absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux ». Désapprouvant cette éventualité, il indiquera : « Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. »

Schumpeter

On retrouve une vision similaire chez Joseph Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme, et Démocratie où les progrès induits par l’histoire du capitalisme permettent l’émergence d’une importante classe intellectuelle sensible aux problèmes sociaux et pousse la société vers le socialisme.

Joseph Schumpeter d’abord, craint que se développe dans le socialisme une dépendance du peuple envers l’État, dépendance qui, sans remettre forcément en cause les fondements de la démocratie, risque de les mettre à mal. Pour lui le capitalisme est plus démocratique que le socialisme :

« Une classe dont les intérêts sont le mieux servis par une politique de non-intervention met plus facilement en pratique la discrétion démocratique que ne sauraient le faire des classes qui tendent à vivre au crochet de l’État. » Joseph Aloïs Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 1942

La critique libertarienne

Chez certains libéraux, la rémunération des facteurs de production (travail et capital), dans une économie de concurrence pure et parfaite, combine à la fois efficacité et justice. Selon la théorie néo-classique, chacun mérite et reçoit l’égal de ce qu’il produit, et ce spontanément grâce aux lois du marché. Toutefois de nombreux libéraux, tels Friedrich Hayek ou Milton Friedman s’opposent à cette vision des choses. Ils font remarquer que de nombreux avantages ou désavantages économiques sont totalement immérités : héritages, handicaps…, mais surtout que l’économie de concurrence pure et parfaite est un leurre.

Les libertariens estiment que les inégalités économiques sont librement consenties par les individus. En effet, l’échange économique sur le marché est toujours volontaire et l’État n’a aucune légitimité à intervenir. Ainsi pour Robert Nozick (Anarchie, État et utopie, 1974), l'un des critiques majeurs de John Rawls, « suivant la conception de la justice fondée sur les droits aux avoirs, il n’est pas d’argument basé sur les deux principes de la justice distributive - les principes de l’acquisition et du transfert - à l’appui d’un État plus étendu ».

Ce n’est pas à l’État d’imposer sa vision du juste aux individus. Il dénonce le phénomène de l’envie et de la jalousie que cache en partie le concept de justice sociale et se demande : « Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles que d’autres n’aient pas de meilleurs résultats dans quelque domaine que ce soit, plutôt que d’être heureuses de ce qu’une autre personne soit à l’aise ou ait de la chance ? ».

Nozick prend l'exemple du joueur de basket-ball Wilt Chamberlain : si les spectateurs veulent payer un supplément pour le voir jouer, alors ses revenus colossaux sont les fruits d’un libre consentement. On ne peut donc y voir, selon Nozick, aucune forme d'injustice.

Toutefois les libertariens s’opposent au sujet de la justice des dotations initiales, c’est-à-dire de l’étude historique de l’appropriation des richesses avant l’avènement de l’économie de marché (colonialisme, esclavagisme, féodalisme …) et qui constitue toujours des sources d’inégalités héritées dans les sociétés modernes. Pour les mêmes raisons la question de l’héritage est aussi très débattue par les libertariens et les libéraux. Peut-être l’État aurait-il là un rôle à jouer.

Friedrich Hayek, dans Droit, législation et liberté, note que l'usage courant du mot injustice peut renvoyer à la malchance. Ainsi parle-t-on d'injustice lorsqu'un effort méritoire, une idée brillante ne sont pas justement récompensés, parce que le sort en a décidé autrement. Dans une telle situation, les hommes s'indignent, mais personne n'est responsable, et rien ne peut être fait pour qu'il en soit autrement[56]

La « justice sociale » dérive de ce même sentiment d'injustice vis-à-vis de la répartition des richesses dans une économie de marché, sans qu'il n'y ai pour autant quelqu'un à blâmer. Dans la mesure où personne n'est chargé de la fixation des revenus dans une économie de marché, il n'existe personne à l'encontre de qui le plaignant pourrait demander justice. Nul ne peut alors être contraint à réparation. Le principe de la « justice sociale » est donc dénué de sens[56].

D'après Hayek, « la société est simplement devenue la nouvelle divinité à qui adresser nos plaintes et réclamer réparation si elle ne répond pas aux espoirs qu’elle a suscités. Il n’y a ni individu, ni groupe d’individus coopérant ensemble, à l’encontre de qui le plaignant aurait titre à demander justice, et il n’y a pas de règle de juste conduite imaginable qui, en même temps, procurerait un ordre opérationnel et éliminerait de telles déceptions[56]. »

Friedrich Hayek déclare :

« Il y a toutes les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n’est qu’une nouvelle forme de servitude. » Friedrich Hayek, Vrai et faux individualisme[57]

Toutefois, nombre de libéraux, parmi les plus éminents comme Milton Friedman ou Friedrich Hayek reconnaissent toutefois que la liberté est nulle pour celui qui ne peut « disposer d’un minimum vital pour sa subsistance, [pour] se sentir à l’abri des privations physiques élémentaires »(Friedrich Hayek, La route de la servitude, 1944). Refusant les systèmes handicapant les entreprises comme le salaire minimum, Milton Friedman préconise alors l’instauration d’un « impôt négatif » pour remplacer l'intégralité des subventions versées de façon dispersée[58].

Notes et références

- ↑ a , b et c Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, Éd. du Seuil, 1995, p. 45

- ↑ détournement de l'expression d'Adam Smith considérant que l'économie est dirigée par une main invisible

- ↑ Pierre Rosanvallon, auteur de La Crise de l'État-providence en 1981, écrivait dans La nouvelle question sociale. Repenser l'État-providence, en 1995 (p. 10) : « L'idéologie de l'Etat ultraminimal est passée de mode. Tout le monde reconnaît désormais le rôle incontournable de l'État-Providence pour maintenir la cohésion sociale. L'important est maintenant de le repenser de sorte qu'il puisse continuer à jouer positivement son rôle. »

- ↑ Loi Le Chapelier, 17 juin 1791.

- ↑ Émile Ollivier, Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux coalitions, cité par Pierre Rosanvallon, La crise de l'État-providence, 1981, p. 141

- ↑ Alain Supiot, « À propos d'un centenaire : la dimension juridique de la doctrine sociale de l'Église », Droit social, 1991, pp. 916-925. Mais, comme le relève à sa suite Pierre Legendre, « la traduction française [de cette encyclique] ne parlait plus de Providence ! », ce que cet auteur considère comme un « bel exemple de censure à méditer en France » (p. 92, note 1, in Leçons I, La 901è conclusion. Étude sur le théâtre de la raison, 1998).

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p. 41

- ↑ a et b 1.3 Les successeurs d’Auguste (alimentaria de Trajan)

- ↑ Patricia Crone, Medieval Islamic Political Thought, Edinburg Univ. Press, 2005, p.308-309

- ↑ Marion Sigaut, La Marche rouge, les enfants perdus de l'Hôpital général

- ↑ Jean Hilaire, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (XIe-XIXe siècles), 7e ed., Dalloz, 1997, p.159

- ↑ [1]

- ↑ Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, 1976, cité par Rosanvallon, 1995, p.52

- ↑ a , b , c , d et e Rosanvallon, 1995, p.52

- ↑ a , b et c Rosanvallon, 1995, p.24

- ↑ a , b et c Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, 1995, p.18

- ↑ a et b Rosanvallon, 1995, p.19

- ↑ a et b Rosanvallon, 1995, p.20

- ↑ Paul-Leroy Baulieu, L'Economiste français, 9 juillet 1904, cité par Rosanvallon, 1995, p.21

- ↑ François Ewald, L'Etat-Providence, Paris, Grasset, 1986, cité par Rosanvallon, 1995, p.22

- ↑ Rosanvallon, 1995, p.25

- ↑ Rosanvallon, 1995, p.50

- ↑ L'Etat-Providence, Vie publique.fr, site gouvernemental

- ↑ Cité par Rosanvallon, 1995, p.50

- ↑ Rosanvallon, 1995, p.51

- ↑ Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1992, cité par Rosanvallon, 1995, p.53

- ↑ William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, 1942

- ↑ William Beveridge, Full Employment in a Free Society, 1944

- ↑ cité par P. Rosanvallon, 1981, p. 148

- ↑ Gøsta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence, 1990

- ↑ Ibid, Merriem, 2006, p.5

- ↑ Esping-Andersen, 2007;, p.42

- ↑ Esping-Andersen, 2007,p.43

- ↑ a et b Rosanvallon, 1995, p.31

- ↑ L'Etat-providence, Vie publique (site du gouvernement français)

- ↑ Préambule de la Constitution de 1946, alinéas 10 et 11 :

« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » - ↑ a et b Rosanvallon, 1995, p.41

- ↑ Yves Cornu, « La révolution du modèle suédois », dans Le Point du 13/09/06, n°1774, p.58, [lire en ligne]

- ↑ La Protection sociale en Europe, Rapport de la Communauté européenne, publié en 1993. Cité par Rosanvallon, 1995, p.92

- ↑ Rosanvallon, 1995, p.92

- ↑ a , b , c , d , e et f Cécile Chambraud, « La vie sans filet d'une famille espagnole de "niveau moyen" dans un Etat social faible », dans Le Monde du 21-02-2008, mis en ligne le 20-02-2008, [lire en ligne]

- ↑ P. Rosanvallon, 1981

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p.13

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p.13

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, Deuxième partie

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p.31

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p.31

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p. 117-118

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p. 122-123

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p.124

- ↑ P. Rosanvallon, 1981, p. 126

- ↑ a et b Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, Livre V, chap. I

- ↑ Léon Walras, L’État et les chemins de fer, 1875 - Des services publics et des monopoles économiques

- ↑ Economic of Welfare, 1919

- ↑ Adam Smith, Recherches sur la nature et les cause de la richesse des nations, liv. 5, chap. II, sect. 2, « Des impôts », 1776

- ↑ a , b et c Friedrich August von Hayek, Droit, législation et liberté, tome 2, PUF, 1995 (1978) p.82-84.

- ↑ Friedrich Hayek, Vrai et faux individualisme

- ↑ Milton Friedman, Capitalisme et liberté, 1962

Voir aussi

Articles connexes

- Crise et mutations de l'État-Providence en France

- Protection sociale aux États-Unis d'Amérique

- Protection sociale

- Keynésianisme

- Obélix et compagnie, une analyse peu sérieuse, mais pertinente de l'influence économique de l'État.

Bibliographie