- Adam Smith

-

Pour les articles homonymes, voir Smith.

Pour les articles homonymes, voir Smith.Adam Smith Philosophe occidental XVIIIe siècle Naissance 5 juin 1723

Kirkcaldy, Écosse

ÉcosseDécès 17 juillet 1790

Edimbourg, Écosse

ÉcosseNationalité écossais École/tradition Libéralisme, École classique Principaux intérêts Philosophie, Économie, Morale Idées remarquables Main invisible, Marché, Libre-échange, Libéralisme économique Œuvres principales La richesse des nations Influencé par Francis Hutcheson, John Locke, David Hume, François Quesnay, Cicéron, Aristote, Platon A influencé Libéralisme économique, Marxisme, Keynésianisme, Pères fondateurs des États-Unis modifier

Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le père de la science économique moderne, et son œuvre principale, la Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l’université de Glasgow, il consacre dix années de sa vie à ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique.

La plupart des économistes considèrent Smith comme « le père de l’économie politique » ; pourtant certains, comme l’Autrichien Joseph Schumpeter et l'Américain Murray Rothbard, l’ont défini comme un auteur mineur, considérant que son œuvre ne comportait pas d’idée originale[1],[2].

Sommaire

- 1 Biographie

- 2 La pensée d’Adam Smith

- 3 L’héritage de Smith

- 4 Publications

- 5 Notes et références

- 6 Bibliographie

- 7 Annexes

Biographie

Jeunesse

Adam Smith est né le 5 juin 1723 à Kirkcaldy. Dès sa naissance, Adam Smith est orphelin de père. Ce dernier, contrôleur des douanes, meurt deux mois avant la naissance de son fils[3]. À l’âge de quatre ans, Adam Smith est enlevé par des bohémiens, qui, prenant peur en voyant l’oncle du jeune garçon les poursuivre, l’abandonnent sur la route où il sera retrouvé[4],[5].

Élève particulièrement doué dès son enfance, bien que distrait, Adam Smith part étudier à Glasgow à l’âge de quatorze ans et y reste de 1737 à 1740. Il y reçoit, entre autres, l’enseignement de Francis Hutcheson, le prédécesseur d’Adam Smith à la chaire de philosophie morale. Smith sera très influencé par Hutcheson[6],[7]. Ayant obtenu une bourse destinée, en partie à former le clergé anglican écossais (le statut de cette bourse à l'époque de Smith n'est pas très établi), il part étudier à l’université d’Oxford. Il ne se plait guère dans cette université. Plus tard dans son livre la Richesse des Nations, il écrit : « il y a plusieurs années qu'à l'université d'Oxford la plus grande partie des professeurs publics ont abandonné totalement jusqu'à l'apparence même d'enseigner »[8]. Il choisit lui-même ses lectures, un choix qui lui vaut d’être menacé d’expulsion de l’université lorsqu’on découvre dans sa chambre le Traité de la nature humaine du philosophe David Hume, lecture jugée inconvenante à l’époque[9].

Enseignement de la logique et de la morale

David Hume, inspirateur puis ami d’Adam Smith

David Hume, inspirateur puis ami d’Adam Smith

Choisissant une carrière universitaire, Smith obtient à l’âge de vingt-sept ans la chaire de logique à l’université de Glasgow et plus tard celle de philosophie morale. Le corps enseignant apprécie peu ce nouveau venu qui sourit pendant les services religieux et qui est de plus un ami déclaré de David Hume. Pourtant Smith devient relativement connu à Glasgow, où il participe à des cercles intellectuels, joue au whist le soir… Il est apprécié de ses étudiants : ses manières et son allure peu commune lui valent d’être imité, et on voit même de petits bustes de lui dans certaines librairies de la ville[10]. Ses fréquents hochements de tête et sa diction maladroite dérivaient d’une maladie nerveuse dont il souffrit tout au long de sa vie[11].

Au-delà de son excentricité, la célébrité d’Adam Smith provient aussi de son travail et de la parution en 1759 de la Théorie des sentiments moraux, œuvre de philosophie qui le fait connaître en Grande-Bretagne et même en Europe. Dans ce livre, il énonce les causes de l'immédiateté et de l'universalité des jugements moraux. Smith affirme que l’individu partage les sentiments d'autrui par un mécanisme de sympathie. Smith étend ce point de vue en évoquant un hypothétique spectateur impartial avec lequel nous serions en permanence en situation de sympathie. On discute vite des thèses de ce livre un peu partout, et plus particulièrement en Allemagne[12].

Adam Smith, alors qu’il était professeur de logique, a écrit d’autres ouvrages qui ne seront publiés qu’après sa mort. Un des plus connus est son Histoire de l’astronomie. L’histoire de l’astronomie à proprement parler ne représente qu’une petite partie de l’ouvrage, et s’arrête à Descartes, car en fait Smith s’intéresse davantage aux origines de la philosophie. Selon Smith, l’esprit prend plaisir à découvrir les ressemblances entre les objets et les observations, et c’est par ce procédé qu’il parvient à combiner des idées et à les classifier. Dans la succession des phénomènes constatés, l’esprit recherche des explications plausibles. Lorsque les sens constatent une succession qui rompt avec l’accoutumance de l’imagination, l’esprit est surpris, et c’est cette surprise qui l’excite et le pousse vers la recherche de nouvelles explications[13].

« La philosophie, en exposant les chaînes invisibles qui lient tous ces objets isolés, s’efforce de mettre l’ordre dans ce chaos d’apparences discordantes, d’apaiser le tumulte de l’imagination, et de lui rendre, en s’occupant des grandes révolutions de l’univers, ce calme et cette tranquillité qui lui plaisent et qui sont assortis à sa nature. »

Adam Smith, Histoire de l’Astronomie »— [14]

Les convictions religieuses d’Adam Smith ne sont pas connues avec précision, et il est souvent considéré comme un déiste à l’image de Voltaire qu’il admirait. Ronald Coase a critiqué cette thèse et note que, bien que Smith fasse référence à un « grand architecte de l’univers », à la Nature, ou encore à la fameuse « main invisible », il ne parle que très rarement de Dieu, et surtout il explique que les merveilles de la nature attisent la curiosité des hommes, et que la superstition est la façon la plus immédiate de satisfaire cette curiosité, mais qu’à terme, elle laisse la place à des explications plus usuelles et donc plus satisfaisantes que celles de l’intervention des dieux[15].

Voyage en Europe

L’ouvrage de Smith est remarqué par Charles Townshend, homme politique important et chancelier de l’Échiquier de 1766 à sa mort un an plus tard[16]. Ce dernier avait épousé en 1754 lady Caroline Campbell, veuve de lord Dalkeith, duc de Buccleuch, avec lequel elle a déjà deux fils. Townshend cherche un tuteur pour le fils aîné de son épouse qui, comme tous les jeunes aristocrates anglais de l’époque, doit faire un Grand Tour, et propose à Smith d’accompagner celui-ci dans son périple[17].

Smith et son élève quittent la Grande-Bretagne pour la France en 1764. Ils restent dix-huit mois à Toulouse, ville dont la société lui semble ennuyeuse. Séjournant dans le sud de la France, il rencontre et enthousiasme Voltaire, ainsi qu’une marquise dont il doit repousser les avances. Pendant ce long séjour dans une Province qui l’ennuie, Smith entame la rédaction d’un traité d’économie, sujet sur lequel il avait été amené à dispenser des cours à Glasgow. Après être passés par Genève, Smith et son élève arrivent à Paris. C’est là qu’il rencontre l’économiste le plus important de l’époque, le médecin de Madame de Pompadour, François Quesnay. Quesnay avait fondé une école de pensée économique, la physiocratie, en rupture avec les idées mercantilistes du temps. Les physiocrates prônent que l’économie doit être régie par un ordre naturel : par le laissez-faire et le laissez-passer. Ils affirment que la richesse ne vient pas des métaux précieux, mais toujours du seul travail de la terre et que cette richesse extraite des sols circule ensuite parmi différentes classes stériles (les commerçants, les nobles, les industriels). Adam Smith est intéressé par les idées libérales des physiocrates, mais ne comprend pas le culte qu’ils vouent à l’agriculture. Ayant vécu à Glasgow, il a conscience de l’importance économique de l’industrie[18].

Rédaction de la Richesse des nations et retraite

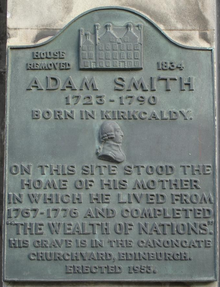

Plaque commémorative à Kirkcaldy, en Écosse

Plaque commémorative à Kirkcaldy, en Écosse

En 1766, le voyage de Smith et de son protégé s’achève, le frère de ce dernier ayant été assassiné dans les rues de Paris. Smith rentre à Londres, puis à Kirkcaldy où il se consacre à son traité d’économie politique. Il ne se rend que rarement à Londres pour participer aux débats de son temps. Il y rencontre Benjamin Franklin dont l’influence lui fera dire que les colonies américaines sont une nation qui « deviendra très probablement la plus grande et la plus formidable qui soit jamais au monde[19] ».

Dix ans après son retour à Kirkcaldy, Adam Smith publie enfin son traité d’économie qu’il intitule Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (An Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations), titre souvent abrégé en Richesse des nations.

En 1778, Smith devient commissaire aux douanes à Édimbourg, ce qui lui assure une retraite confortable. Il passe les douze dernières années de sa vie en célibataire, vivant avec sa mère (jusqu’à la mort de celle-ci à quatre-vingt-dix ans).

À la fin de sa vie, il devient recteur de l’université de Glasgow, et voit son œuvre traduite en français, allemand, danois, italien et espagnol. Le premier ministre Pitt le Jeune lui déclare même un jour : « Nous sommes tous vos élèves. »

Smith meurt le 17 juillet 1790 à l’âge de soixante-sept ans, dans une relative indifférence vu les troubles révolutionnaires qui agitent alors la France et menacent la campagne anglaise. Il est enterré simplement à Canongate, on peut lire sur la pierre tombale : « Ci-gît Adam Smith, auteur de Les sentiments moraux et la Richesse des nations »[20].

La pensée d’Adam Smith

Articles détaillés : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations et Théorie des sentiments moraux.Bien que connu de son vivant pour ses œuvres de philosophie, la postérité a surtout retenu son talent d’économiste. Les sciences économiques l’ont très rapidement élevé au rang de fondateur. Le courant libéral, autant économique que politique, en a fait un de ses auteurs de référence. Qu’y a-t-il dans La richesse des nations qui justifie une telle postérité ? Paradoxalement, Adam Smith n’a apporté presque aucune idée nouvelle à la philosophie et à l’économie dans son ouvrage. La plupart de ces idées ont déjà été approchées par des philosophes et des économistes comme François Quesnay, John Locke, William Petty, David Hume (avec qui il entretenait des relations amicales), Turgot ou encore Richard Cantillon. La Richesse des Nations mentionne plus d’une centaine d’auteurs auxquels sont empruntées les différentes analyses.

Ce qui donne toute sa valeur à l’œuvre de Smith n’est donc pas son originalité, mais la synthèse de la plupart des idées économiques pertinentes de son temps. La plupart des auteurs qui l’ont précédé ont développé des idées brillantes, mais distinctes de tout système global cohérent, et souvent associées à d’autres conceptions économiques beaucoup moins pertinentes (comme la stérilité de l’industrie chez les physiocrates). Smith corrige les erreurs a posteriori évidentes des auteurs qui l’ont précédé, il approfondit leurs idées et les liens entre elles pour tisser une compilation cohérente. Son mode de pensée repose souvent sur le principe suivant : pour Smith ce qui est sage pour le chef de famille ne peut pas être une folie dans la gestion d’un empire.

Les sentiments moraux

Dans la Théorie des sentiments moraux, il tente de décrire les principes de la nature humaine pour comprendre comment ils suscitent la création d’institutions communes et un comportement social.

Smith s’interroge sur l’origine de la capacité qu’ont les individus de porter des jugements moraux sur les autres mais aussi sur leur propre attitude. Smith commence par affirmer, contre les théories de l'égoïsme et de l'intérêt, le caractère désintéressé de certains de nos jugements[21]. Selon lui, chacun de nous a en lui-même un « homme intérieur », capable de se placer à distance de ses propres passions et intérêts, afin de se constituer en « observateur impartial » de soi-même, capable de témoigner son approbation ou sa désapprobation morale à l'égard de ses propres actes, et dont nous ne pouvons ignorer le jugement. Certains voient dans cette thèse une anticipation du concept de surmoi (lequel est pourtant une instance inconsciente)[22].

Dans la Théorie des sentiments moraux, la sympathie au sens d’empathie, de capacité de comprendre un autre en se mettant en quelque sorte à sa place, occupe une place centrale. Pour Smith, l’homme dans ses actions doit tenir compte du point de vue des spectateurs réels ou du spectateur impartial, dans le cadre d’un double processus de sympathie. D’une part, les spectateurs s’identifient à l’acteur et arrivent à comprendre les motifs de son action; d’autre part, l’acteur s’identifie aux spectateurs qui le contemplent et perçoit leurs sentiments à son égard. Il résulte de ce double processus de décentrement « un champ de connaissances communes à l’acteur et aux spectateurs qui engendrent l’ensemble du système des règles (dont celles de justice) qui permettent la maîtrise des passions [23] ». Le problème est que ce double décentrement n’est pas facilement accessible à tous. Aussi, Diatkine[24] suggère-t-il que c’est parce que Smith avait conscience de ces difficultés qu’il a écrit la Richesse des nations où, dans le domaine économique, le marché, d’une certaine façon, se substitue au spectateur impartial, ou du moins oblige les acteurs économiques à tenir compte les uns des autres.

La nature de la richesse

Avant Smith, les économistes avaient proposé deux grandes définitions de la richesse. Smith reprend, dans le Livre IV de la Richesse des Nations, une critique des mercantilistes que Schumpeter qualifiera d'« inintelligente », à savoir que la richesse est définie par la possession de métaux et de pierres précieuses, car ce sont eux qui permettent de financer les guerres, ce sont eux qui ont une valeur durable dans le temps et reconnue partout. Il s’agit d’une richesse essentiellement princière. « Jamais les mercantilistes n'ont soutenu cela », souligne Schumpeter[25] Pour les physiocrates, la production agricole est la seule source de richesse, les autres activités n’étant vouées qu’à la transformation de cette richesse première.

Pour Smith, la richesse de la nation, c’est l’ensemble des produits qui agrémentent la vie de la nation tout entière, c’est-à-dire de toutes les classes et de toutes leurs consommations. L’or et la monnaie ne constituent donc plus la richesse, elles n’ont en elles-mêmes aucune autre utilité que celle d’intermédiaire de l’échange[26]. Adam Smith rejoint donc la vision de la monnaie proposée par Aristote dans l’Antiquité[27]. Pour lui, l'origine de la richesse est le travail des hommes. Il pose ainsi les bases de la doctrine de la valeur travail, qui sera pleinement théorisée au siècle suivant par David Ricardo.

Cette richesse, comment est-elle produite, et comment peut-on l’accroître ? En tentant de répondre à cette question, Smith propose une analyse de la croissance économique. Analysant l’économie de son temps, il distingue trois grandes causes de l’enrichissement de la nation : la division du travail, l’accumulation du capital, et la taille du marché.

La division du travail

La division du travail consiste en une répartition toujours plus spécialisée du processus de production de sorte que chaque travailleur peut devenir spécialiste de l’étape de la production à laquelle il se dédie, accroissant donc l’efficacité de son travail, sa productivité[28].

Ce qui permet la division du travail, c’est l’échange. Les hommes se répartissent les tâches pour survivre, puis s’échangent les fruits de leur travail. Plus les échanges s’accroissent, plus les hommes sont à même de se consacrer à une tâche particulière et d’espérer des autres la satisfaction de leurs autres besoins[29].

Il existe toutefois un obstacle à la division du travail, c’est la taille du marché. Plus les hommes sont nombreux, plus ils peuvent se diviser les tâches. Si le marché n’est pas assez grand, le surplus de production permis par une division du travail toujours accrue ne trouvera pas acheteur[30].

Par ailleurs, la division du travail n’a pas que des avantages. Smith note qu’elle peut avoir des effets désastreux sur l’intellect des ouvriers qui sont abrutis par la répétition de gestes d’une simplicité toujours plus grande. Il invite donc l’État à faire quelque chose pour qu’il en soit autrement, peut-être à mettre en place un système éducatif. Ce faisant, Adam Smith approche la notion d’externalité que développeront plus tard les économistes et qui justifiera en partie l’intervention de l’État.

Pour illustrer ce principe de division du travail, Adam Smith a employé l'exemple d'une manufacture d'épingles, probablement repris à Henri-Louis Duhamel du Monceau[31], ou bien en se référant à l'article "épingles" de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1755) dont on sait que nombre d'articles s'inspirent directement de la Description des Arts et Métiers.

Le marché et la « main invisible »

Articles détaillés : Marché et Main invisible.La notion de « main invisible » est susceptible d'une double interprétation suivant que l'on suppose qu'il y a une discontinuité dans l'œuvre de Smith entre la Théorie des Sentiments moraux et la Richesse des Nations (approche dite parfois Leibnizienne) ou non. Les analystes de Smith ont longtemps débattu sur une éventuelle opposition entre les thèses exposées dans ces deux ouvrages. Ce débat est connu depuis Joseph Schumpeter comme « das Adam-Smith-Problem ». D’un côté, la Théorie des sentiments moraux donne une explication morale au fonctionnement harmonieux de la société, centrée sur le concept de « sympathie », tandis que la Richesse des nations l’explique par un mécanisme économique reposant sur l'intérêt personnel. De multiples interprétations ont été données de ce problème. Si, au XIXe siècle, on tendait à considérer ces deux ouvrages comme contradictoires, les chercheurs de nos jours soulignent en général la continuité de la pensée de Smith[32].

La main invisible dans l'approche discontinue du libéralisme classique

Cette approche est celle du libéralisme classique et aurait été diffusée « inconsciemment par des milliers d'auteurs de manuels »[N 1]. Dans cette version, la « main invisible » serait une métaphore par laquelle Smith signifierait que les marchés sont autorégulateurs et conduiraient à l'harmonie sociale.

Selon cette interprétation, comme dans la Théorie des sentiments moraux, Smith se demanderait dans la Richesse des nations comment survit une communauté où chaque individu se préoccupe avant tout de son intérêt égoïste, toutefois, il avancerait une explication nouvelle et différente de celle proposée dans son ouvrage précédent.

En fait, les actions des individus seraient coordonnées et rendues complémentaires par le marché et ce qu’il appelle la « main invisible ». Selon Smith, les « lois » du marché, associées au caractère égoïste des agents économiques, conduiraient à un résultat inattendu : l’harmonie sociale. La confrontation des intérêts individuels mène naturellement à la concurrence, et cette dernière amène les individus à produire ce dont la société a besoin. En effet la forte demande provoque l’envolée des prix, cette dernière amène donc naturellement les producteurs avides de profits à produire le bien recherché. L’égoïsme d’un individu seul est nuisible, mais la confrontation des égoïsmes mène à l’intérêt général. Si un producteur tente d’abuser de sa position et fait monter les prix, des dizaines de concurrents tout aussi avides de profit en profiteront pour conquérir le marché en vendant moins cher. La main invisible oriente donc le travail vers l’usage le plus utile à la société car c’est aussi celui qui est le plus rentable. Elle règle avec justesse aussi bien les prix, que les revenus et les quantités produites.

Adam Smith avancerait donc l’idée d’un marché « autorégulateur » que n’auraient pas eu les physiocrates. Paradoxalement ce mécanisme, paradigme du libéralisme économique, est très contraignant pour l’individu qui se voit imposer aussi bien son activité que sa rémunération. Il ne s’agit pas de faire ce que l’on veut, car le non-respect des recommandations du marché mène à la ruine. En fait, « l’individu est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions[33] ».

L’idée que l’économie puisse être régulée par des mécanismes amoraux n’est pas nouvelle. Bernard de Mandeville l’avait déjà fait remarquer dans sa Fable des Abeilles, où il expliquait comment les vices privés, c’est-à-dire la consommation de richesses, se révélaient être des vertus collectives, susceptibles de stimuler l’activité économique[34].

Mais cette vision est contestée de nos jours. Tout d'abord, Pour Heilbroner, Adam Smith n'est pas l’apôtre d’un capitalisme sauvage. Le principe du marché tel qu’il le décrit s’applique à l’économie artisanale de son époque. Il en a conscience et dénonce les industriels qui par les ententes et les monopoles tentent de contourner la loi du marché à leur seul profit. Ce n’est donc pas l’État qui menace le plus l’économie de marché mais plutôt les industriels, et il revient à l’autorité souveraine de s’assurer du respect des règles du marché[35]. Noam Chomsky[36] émet une double critique de cette version de la main invisible : d'une part, il souligne l'absence de toute référence à la Théorie des Sentiments Moraux, ce qui pour lui tend à montrer que nous sommes censés vénérer Adam Smith mais non le lire, et d'autre part, partant du passage où Smith traite de la « main invisible » dans la Richesse des Nations[37], il met en exergue que chez Smith, « à égalité de profit ou à peu près », l'homme, guidé par son propre intérêt et une plus grande sûreté dans ses investissements, choisira le succès de l'industrie nationale et sera de la sorte conduit par une main invisible à servir l'intérêt public, ce qui n'était pas son but, réflexion qui lui semble aller à l'encontre de la théorie du libre-échange global soutenue par le courant économique libéral[36].

La main invisible dans l'approche unifiée d'inspiration plus sociale libérale

Dans cette approche, au contraire, par rapport à David Hume, Leibniz ou Malebranche, « le secret de Smith est à chercher dans l’articulation de la philosophie et plus précisément de la philosophie morale de la Théorie des sentiments moraux [1759] avec l’analyse de la Richesse des Nations »[38]. La conséquence en est que l'ordre physique, c'est-à-dire l'ordre de la richesse matérielle ne se confond pas avec l'ordre moral entendu chez Smith comme harmonie ou bonheur intérieur. D'où alors que la main invisible dans l'approche dichotomique conduit automatiquement et facilement à l'harmonie, ici, l'harmonisation doit porter à la fois sur le monde physique de la richesse matérielle et sur le monde intérieur. Il en découle l'impossibilité de réduire l'être humain à un simple mécanisme qui répond au stimuli de l'intérêt et la nécessité au contraire à ce qu'il utilise au mieux ses sentiments et sa raison.

Toutefois, Smith s'inscrit dans la tradition de Newton où le monde reste au-delà de ce que la raison peut concevoir[39]. Elle ne permet pas, comme chez Malebranche, de concevoir ce que Dieu aurait pu concevoir de meilleur[40]. Malgré tout, l'homme partant des observations de l'existant peut d'une certaine façon le rendre meilleur. Pour Michaël Biziou[41], l’intervention du gouvernement et de la loi chez Smith se trouvent justifiées par le fait que son libéralisme prône le « perfectionnement intentionnel d’un ordre sub-optimal non intentionnel ». Pour cet auteur[42], ceux qui soutiennent la thèse d’une autorégulation optimale du marché confondent deux idées distinctes : l’idée des conséquences inattendues et celle du « cours naturel des choses », c’est-à-dire qu’ils ne distinguent pas « naturel » au sens de non intentionnel, du « naturel » de « cours naturel des choses » qui lui se réfère à un idéal.

Si donc chez Smith la notion de main invisible traduit bien l'existence de conséquences inattendues, celles-ci ne sont pas forcément favorables. Par contre, connaître si les conséquences sont positives ou négatives sert à nourrir la faculté de juger des hommes dont l'usage contribue à leur bonheur intérieur ou moral. Alors que dans la tradition du libéralisme classique, la main invisible est d'une certaine façon organique, ici, elle s'inscrit dans un processus plus réflexif et plus politique[43] qui, sur bien des points, la rapproche des problématiques sociales libérales[N 2]

L’accumulation et la croissance

Grâce aux lois du marché, Smith décrit ensuite une dynamique économique qui doit conduire la société vers l’opulence. Faisant la louange de l’épargne, qui n’est que la manifestation de la frugalité et du renoncement au bien-être immédiat afin que survive et prospère l’industrie, Smith voit dans l’accumulation du capital, c’est-à-dire l’investissement en machines, l’occasion de décupler la productivité et d’accroître la division du travail.

Pour Adam Smith, l’accumulation des machines implique une augmentation des besoins en main-d’œuvre, et donc une montée des salaires. Mais, selon lui, la loi du marché gouverne aussi la démographie. La hausse des salaires permet aux pauvres de faire vivre leurs enfants et donc d’accroître à terme la main-d’œuvre disponible, provoquant alors une baisse des salaires vers leur niveau antérieur, et permettant que s’accroissent de nouveau le profit et donc l’accumulation. Entre temps, la production s’est accrue, la mortalité infantile a régressé. À notre époque, l’idée que la démographie est régulée par le marché peut sembler naïve, mais Smith note qu’au XVIIIe siècle, « il n’est pas rare, dans les Highlands d’Écosse, qu'une mère ayant engendré vingt enfants n’en conserve que deux vivants[44] ».

Il semble alors que la régulation de la société par le marché mène à l’accroissement des richesses, et à un retour régulier des salaires vers le minimum vital. Smith parle ainsi d'un « salaire de subsistance » qui permet d'assurer la satisfaction des besoins physiologiques de l'être humain, ainsi que ceux de sa descendance, laquelle est nécessaire pour fournir la main-d'œuvre future. Est-ce à dire que les niveaux de vie ne peuvent progresser ? Non, car l’accumulation tire toujours les salaires vers le haut, de sorte que la notion même de « minimum vital », considérée comme une variable sociologique (et non comme un phénomène biologique), évolue vers le haut. Pourquoi ? Parce que, la population s’accroissant, le capital s’accumulant, la division du travail s’approfondissant, la production (et donc la richesse) par habitant doit augmenter.

Le libre-échange

Articles détaillés : Libre-échange et Avantage absolu.Adam Smith constate d'abord que, en Angleterre, « les bons effets naturels du commerce des colonies, aidés de plusieurs autres causes ont surmonté en grande partie les mauvais effets du monopole. Ces causes, à ce qu'il semble, sont la liberté d'exporter, franches de droit, presque toutes les marchandises qui sont le produit de l'industrie nationale à presque tous les pays étrangers, et la liberté illimitée de les transporter d'un endroit de notre pays à l'autre, sans être obligé de rendre compte à aucun bureau public, sans avoir à essuyer des questions ou des examens d'aucune espèce »[45].

Par ailleurs, la thèse de Smith sur le commerce international se fonde sur une évidence a priori : il est prudent « de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui coûtera moins à acheter qu’à faire[46]. »

Smith reprend en fait une critique du mercantilisme entamée par David Hume en 1752. Hume pensait que les excédents commerciaux, en accroissant la quantité de monnaie sur le territoire, provoquaient une hausse des prix et donc une baisse de la productivité induisant un déficit commercial, de sorte que les balances commerciales s’ajustaient naturellement, et qu’il était inutile de poursuivre l’excédent[47].

La démonstration formelle des avantages du libre-échange est différente chez Smith. Elle repose sur la notion d’avantage absolu. Si une première nation est meilleure dans la production d’un premier bien, tandis qu’une seconde est meilleure dans la production d’un second bien, alors chacune d’entre elles a intérêt à se spécialiser dans sa production de prédilection et à échanger les fruits de son travail.

Le rôle de l’État

Dans le livre V de la Richesse des nations, Adam Smith définit enfin les fonctions d’un État gardien de l’intérêt général (et non de l’intérêt du prince). Il s’agit d’abord des fonctions dites régaliennes (police, armée, justice). L’État doit protéger les citoyens contre les injustices et les violences venant du dedans comme du dehors.

L’analyse du droit public de Smith s’inscrit dans la logique de Grotius, Pufendorf et Hobbes, mais Adam Smith opère dans ses cours à Glasgow (1762-1763) une rupture nette dans sa définition des fonctions de la « police », c’est-à-dire la protection et la régulation de l’ordre intérieur. Or, à l’époque, la régulation de l’ordre intérieur est étroitement liée à l’abondance et au prix des vivres ; garantir l'ordre public, c'est garantir l'approvisionnement en vivres. La police impliquerait donc l’intervention économique, ce à quoi s’oppose Smith dans ses cours à Glasgow en expliquant que l’intervention économique est contre-productive vu qu’elle nuit à l’opulence des denrées[48].

Adam Smith définit donc les devoirs régaliens dans leur sens moderne : la protection des libertés individuelles fondamentales contre les agressions du dedans et du dehors. Pour autant, Smith ne refuse pas à l’État toute intervention économique. Aux devoirs de protéger les citoyens et leurs biens contre les injustices venues de l’intérieur et d’empêcher les invasions d’armées étrangères, Smith attribue à l’État une dernière fonction :

« Le troisième et dernier devoir du souverain est d’entretenir ces ouvrages ou ces établissements publics dont une grande société retire d’immenses avantages, mais sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou plusieurs particuliers, attendu que, pour ceux-ci, le profit ne saurait jamais leur en rembourser la dépense[49]. »

Avec ce « devoir », Smith justifie clairement un certain interventionnisme de l’État dans la vie économique. Il définit aussi ce que la science économique appellera plus tard le « bien commun ». Selon Smith, le marché ne peut pas prendre en charge toutes les activités économiques, car certaines ne sont rentables pour aucune entreprise, et pourtant elles profitent largement à la société dans son ensemble. Ces activités doivent alors être prises en charge par l’État. Il s’agit surtout des grandes infrastructures, mais l’analyse peut s’étendre aux services publics.

Dans un article publié en 1927, Jacob Viner, professeur d'économie à l'université de Chicago, écrivait ainsi qu'«Adam Smith n'était pas un avocat doctrinaire du laisser-faire», laissant beaucoup de place à l'intervention gouvernementale, tenant compte des circonstances pour décider si une politique libérale est bonne ou mauvaise. Il soulignait: «Les avocats modernes du laisser-faire qui s'objectent à la participation du gouvernement dans les affaires parce qu'elle constituerait un empiètement sur un champ réservé par la nature à l'entreprise privée ne peuvent trouver d'appui à cet argument dans la Richesse des nations» (Viner, 1927: 227)[50].

Positions politiques

À travers la Richesse des nations, Adam Smith prend de nombreuses positions sur les débats politiques de son temps et tente, à la lumière de l’économie, de contribuer à l’idéal des Lumières du XVIIIe siècle.

Sur la question de l’esclavage, il explique que le travail des esclaves est en fait bien plus coûteux que celui des hommes libres, motivés par l’appât du gain et guidés par les forces du marché. « L’expérience de tous les temps et de toutes les nations, écrit Adam Smith, s’accorde, je crois, pour démontrer que l’ouvrage fait par des esclaves, quoiqu’il paraisse ne coûter que les frais de leur subsistance, est au bout du compte le plus cher de tous[51]. »

C’est dans une logique semblable qu’il s’attaque au colonialisme, entreprise coûteuse d’exploitation.

« Ce [les colonies] sont tout au plus des dépendances accessoires, une espèce de cortège que l’empire traîne à sa suite pour la magnificence et la parade. »

— Richesse des nations, V.3.

Il consacre une centaine de pages à dénoncer le système économique mercantiliste qui dicte jusque-là la politique des grandes nations[52].

Adam Smith n’épargne pas non plus l’aristocratie terrienne. La critique des propriétaires fonciers oisifs, les rentiers, sera surtout l’œuvre de David Ricardo, mais dès 1776 Smith faisait remarquer : « les propriétaires, comme tous les autres hommes, aiment à recueillir là où ils n’ont pas semé. »[53]

L’héritage de Smith

Richesses de l’œuvre et inspirations

Articles détaillés : École classique et Libéralisme économique.Adam Smith n’a pas fait naître le libéralisme économique. Déjà Montesquieu écrivait en 1748 dans De l'esprit des lois: "Il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers." Puis le physiocrate Vincent de Gournay avait demandé aux gouvernants de « laisser faire les hommes » et de « laisser passer les marchandises », mais il ne s’agissait alors que de dénoncer le système des corporations et d’encourager la libre circulation des grains dans les provinces d’un unique royaume. Et Turgot écrivait en 1759 dans l'Éloge de Vincent de Gournay : « L’intérêt particulier abandonné à lui-même produira plus sûrement le bien général que les opérations du gouvernement, toujours fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et incertaine ». On considère néanmoins que c’est Adam Smith qui, en faisant de l’initiative privée et égoïste le moteur de l’économie et le ciment de la société, achève d’énoncer le dogme libéral[54].

Au plan intellectuel, l’influence la plus directe d’Adam Smith se manifeste dans l’inspiration que trouvent dans la Richesse des nations les économistes des décennies suivantes. Parmi eux se réclament de Smith des auteurs dont la célébrité deviendra presque aussi grande comme Thomas Malthus, David Ricardo et John Stuart Mill en Angleterre, Jean-Baptiste Say en France. Ces auteurs libéraux donnent une impulsion sans antécédents à la science économique en discutant dans leurs ouvrages les avis de celui qu’ils nomment le Dr Smith. Karl Marx, lui-même admirateur d’Adam Smith, les qualifie de « classiques », bien que ses propres travaux, fondés sur la méthode « scientifique » et rigoureuse des classiques, l’amènent à prôner une doctrine, le communisme, opposée au libéralisme.

Le plus étonnant est de retrouver dans la Richesse des nations nombre de petites phrases qui semblent annoncer les grandes idées économiques des siècles futurs. Quelques exemples :

Au début des années 1980, les « théoriciens de l’offre » avancèrent l’idée que des taux de prélèvements obligatoires trop élevés, en décourageant l’activité, peuvent au final engendrer des recettes fiscales inférieures à celle d’un impôt plus modéré. Cette théorie modélisée par la courbe de Laffer, popularisée par la célèbre formule « trop d’impôt tue l’impôt » et qui motiva une partie de la politique économique de Ronald Reagan n’avait rien de nouveau. En 1776, Smith écrivait déjà :

« L’impôt peut entraver l’industrie du peuple et le détourner de s’adonner à de certaines branches de commerce ou de travail, qui fourniraient de l’occupation et des moyens de subsistance à beaucoup de monde. Ainsi, tandis que d’un côté il oblige le peuple à payer, de l’autre il diminue ou peut-être anéantit quelques-unes des sources qui pourraient le mettre plus aisément dans le cas de le faire. »

— Richesse des nations, V.2.

À la fin du XIXe siècle, le sociologue américain Thorstein Veblen critique les postulats économiques sur le comportement du consommateur[55]. Pour lui, le consommateur accroît souvent sa consommation d’un bien quand son prix augmente, et ce par effet de snobisme dans un objectif de démonstration sociale. Mais Smith l’avait écrit cent cinquante ans plus tôt :

« Pour la plupart des riches, le principal plaisir qu’ils tirent de la richesse consiste à en faire étalage et à leurs yeux leur richesse est incomplète tant qu’ils ne paraissent pas posséder ces marques décisives de l’opulence que nul ne peut posséder sauf eux-mêmes. »

— [54]

Mais plus généralement c’est le concept du marché, comme mécanisme de base de la société tout entière qui devint le sujet de prédilection des économistes qui depuis lors s’intéressent à ses imperfections, à ses incapacités, et à son inexistence relative dans l’économie réelle où les situations de monopoles sont courantes.

Si nombre d’économistes admirent Smith, c’est peut-être parce que nombre de courants peuvent y voir le père de leurs idées. Les libéraux le saluent comme celui qui a mis en lumière l’importance du marché comme mode de régulation automatique de la société, ceux recommandant une intervention modérée de l’État peuvent pourtant rappeler que Smith en a aussi souligné les imperfections éventuelles et a appelé la puissance publique à les corriger. Bien qu’à l’opposé des idées politiques de Smith, Karl Marx lui-même s’en inspire en développant toute une doctrine fondée sur la théorie classique de la valeur.

Des obsolescences

Pour autant, l’œuvre de Smith n’est pas exempte d’imperfections et la science économique a su se placer en rupture avec certains de ses postulats. La théorie de l’avantage absolu s’est révélée être un argument relativement faible en faveur du libre-échange, inférieur aux analyses de David Hume sur la balance des paiements qui l’avaient précédée, mais surtout à la théorie de l’avantage comparatif avancée par David Ricardo en 1817 dans Des principes de l'économie politique et de l'impôt. Dans le monde de Smith, deux pays n’avaient avantage à échanger que lorsque chacun d’entre eux disposait d’un avantage sur l’autre dans une production donnée. Aucun argument n’était présenté pour les pays a priori désavantagés. Ce sera donc la démonstration de Ricardo selon laquelle même le pays le moins compétitif du monde trouve intérêt au commerce international qui sera retenu comme argument principal du courant libre-échangiste.

De même la théorie de la « valeur travail » développée par Smith et adoptée par la plupart des classiques anglo-saxons et les marxistes, en opposition avec la conception subjective de Démocrite, des scolastiques et des classiques français (Turgot, Say, Condillac), a été abandonnée par la science économique néoclassique à partir de la fin du XIXe siècle. Toute l’analyse microéconomique repose sur l’idée que la valeur d’un bien est fondée sur l’utilité que nous apporte la consommation d’une unité supplémentaire de celui-ci, c’est-à-dire sur son utilité marginale. Or Smith avait écarté l’utilité comme facteur de valeur des produits au profit du travail nécessaire à leur production[56].

Enfin Adam Smith n’a semble-t-il compris que partiellement les grandes transformations économiques qu’allait apporter la Révolution industrielle[57]. On est étonné de son postulat selon lequel l’achat de machine accroît le besoin de main-d’œuvre car on a depuis tendance à postuler le contraire. L’idée selon laquelle les individus sont guidés par leur intérêt individuel peut aussi sembler en contradiction avec la société industrielle du XIXe siècle où les rapports socio-économiques sont moins le fait des individus isolés que des classes sociales auxquelles ils disent s'identifier : la bourgeoisie et le prolétariat. Pour Karl Polanyi, qui critique le paradigme emprunté à Smith du « sauvage adonné au roc », « les idées d'Adam Smith sur la psychologie économique du premier homme étaient aussi fausses que celles de Rousseau sur la psychologie politique du sauvage »[58].

Murray Rothbard, économiste de l'école autrichienne d'économie, voit de façon plus dure dans l'importance supposée de Smith un « mythe ». Il fait plutôt remonter l'origine de l'économie moderne à Richard Cantillon[59].

Influence politique

Dans la sphère politique et industrielle, les admirateurs de Smith sont nombreux. Dix ans après la parution de la Richesse des nations les gouvernements français et anglais signent en 1786 le Traité d'Eden qui instaure un certain libre-échange entre les deux pays. Déséquilibré car accordant plus d'avantages à l'Angleterre industrielle qu'à la France réduite à exporter des produits primaires, il sera remis en cause par la Révolution française et il faudra attendre 1860 pour qu'un traité de libre-échange soit signé entre la France et l'Angleterre.

Aux États-Unis, le secrétaire d’État au Trésor, Alexander Hamilton espère fonder une nation industrieuse. Son célèbre Rapport sur les manufactures repose en grande partie sur une lecture critique des thèses de Smith, s’en inspirant largement mais critiquant son laissez-faire jugé excessif[60] et souhaitant protéger l’industrie américaine balbutiante du libre-échange.

En Angleterre, l’idée selon laquelle la recherche du profit individuel se fait au profit de la nation tout entière devient le dogme de la bourgeoisie capitaliste qui y trouve une justification. De cette façon, les idées de Smith ont été profondément détournées. Le concept de la main invisible qui devint si chère aux défenseurs de l’entreprenariat capitaliste ne s’appliquait qu’à l’économie essentiellement artisanale de l’époque d’Adam Smith, qui se méfiait lui-même des industriels et de leurs manigances visant à établir des ententes et des monopoles afin de s’affranchir des contraintes du marché et d’imposer leurs prix. Bien que caricaturée, l’analyse smithienne du marché permit une longue et progressive transition des législations économiques, notamment en Angleterre, qui furent favorables à la Révolution industrielle et à la libre-entreprise[61].

Quelle étendue peut-on prêter à l’influence d’Adam Smith sur le monde ? L’économiste britannique John Maynard Keynes écrit au XXe siècle :

« Qu’elles soient justes ou erronées, les idées des théoriciens de l’économie et de la politique exercent une puissance supérieure à celle qu’on leur prête communément. En fait, ce sont elles qui mènent le monde ou peu s’en faut. Tel pragmatique déclaré, qui se croit libre de toute influence théorique, suit en fait aveuglément un économiste défunt. Tel maniaque de l’autorité, qui entend des voix, ne tire en fait sa frénésie que d’un docte barbouilleur de papier des années précédentes. Je suis certain qu’on s’exagère l’influence des intérêts acquis par rapport à l’emprise progressive des idées. »

— [62]

Si on en croit Keynes, il ne semble donc pas exagéré de prétendre qu’Adam Smith et ses idées ont modelé le monde qui les a suivis. Toutefois, pour Schumpeter et Magnusson, les idées attribuées à Adam Smith ont en fait été fabriquées après sa mort pour des raisons politiques et idéologiques et Smith lui-même, selon Michaël Biziou, était plus un philosophe moral dans la lignée de son maître Francis Hutcheson, qu'un économiste[réf. nécessaire].

Publications

- Théorie des sentiments moraux, 1759

- Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776

Publiées à titre posthume:

- Works and Correspondence of Adam Smith, 1976

- Lectures on Jurisprudence, 1976 (PDF)

- Adam Smith Essays on Philosophical Subjets, Clarendon Press, 1981

Notes et références

Notes

- « l'idée reçue de la main invisible chez Smith a été véhiculée consciemment par les ultra-libéraux de Chicago, et inconsciemment par des milliers d'auteurs de manuels », Raveaud, 2009, p.88

- On retrouve chez un auteur comme Amartya Sen une tension somme toute assez smithienne entre responsabilité des sociétés modernes envers leur membre et la nécessité d'une certaine modération financière (Amartya Sen, 2003, l'économie est une science morale, La Découverte, p. 77).

Références

Articles connexes : : Adam Smith Institute, Histoire de la pensée économique, Capitalisme, Avantage absolu, Main invisible, Marché, La richesse des nations, Théorie des sentiments moraux et Turgot.- Schumpeter, Joseph: History of Economic Analysis

- Rothbard, Murray N.: Economic Thought Before Adam Smith

- Rae, op. cit., p. 2.

- Heilbroner, op. cit., p. 45.

- Rae, op. cit., pp. 4-5.

- Correespondence of Adam Smith, Mossner et Ross, Oxford, Clarendon Press, 1977, lettre 274, p. 309.

- Présentation de la Richesse des Nations, Diatkine

- Smith, 1991, tome 2, p.387

- Heilbroner, op. cit., pp. 45-46.

- Heilbroner, op. cit., p. 46.

- Heilbroner, op. cit., p. 44.

- Heilbroner, op. cit., pp. 46-47.

- Albert Delatour, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines, 1886 p. 75.

- Albert Delatour, op. cit., p. 75.

- Ronald Coase, "Adam Smith’s View of Man" (PDF), pp. 18-19 (en).

- Il reste célèbre dans l’histoire pour avoir édicté le Townshend Acts qui imposent des taxes sur le thé, le papier et le verre à destination des possessions anglaises aux Amériques et qui ont déclenché la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique.

- Heilbroner, op. cit., p. 47.

- Heilbroner, op. cit., pp. 48-49.

- Heilbroner, op. cit., p. 50.

- Heilbroner, op. cit., p. 74.

- Théorie des Sentiments Moraux, I,1,1, trad Biziou, Gautier, Pradeau, PUF, Quadrige, 1999, p 23 : « Aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu'il n'en retire rien d'autre que le plaisir de les voir heureux. »

- Heilbroner, « Adam Smith », in Encyclopaedia Britannica.

- Diatkine, op. cit., p. 26.

- Diatkine, op. cit., p. 28.

- Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse économique, Coll. Tel, Gallimard

- Richesse des nations, I.4.

- Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre V, chapitre 8.

- Richesse des nations, I,1

- Richesse des nations,I,2

- Richesse des nations, I,3

- R. Réaumur and A. de Ferchault, Art de l'Épinglier avec des additions de M. Duhamel du Monceau et des remarques extraites des mémoires de M. Perronet, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Paris, Saillant et Nyon, 1761.

- Jean-Sébastien Lenfant, Aux sources de la main invisible, recension de Jan Horst Keppler, L’Économie des passions selon Adam Smith. Les noms du père d’Adam, Paris, Éditions Kimé, 2008, 172 p., in La Vie des idées, 2 avril 2009

- Richesse des nations, IV.2

- Bernard de Mandeville, La Fable des Abeilles, 1713 (lire en ligne)

- Heilbroner, op. cit., p.58

- Noam Chomsky, La doctrine des bonnes intentions, 10/18, coll. « Fait et Cause », p. 160.

- Adam Smith, An Inquiry intso the Nature and Causes of the Wealth of Nations(1796), University of Chicago Press, 1996, livre IV, chap. 2 ; trad. fr. de Germain Garnier revue par Adolphe Blanqui, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Flammarion, coll. " Garnier-Flammarion", 1991, t. II, p. 39 sq.

- Mathiot, p.7

- Clavé, 2005, p.30

- Clavé, 2005, 31

- Biziou, op. cit., p.209

- Biziou, op. cit., p.207

- Clavé, 2005, p.61

- Richesse des nations, I.8.

- La Richesse des Nations, GF Flammarion, pp. 223-224

- Richesse des nations, IV.3.

- David Hume, Of the balance of trade, 1752.

- Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-providence, Seuil, 1992 (1981).

- Richesse des nations, V,1.

- VINER, Jacob (1927). «Adam Smith and Laissez Faire», Journal of Political Economy, vol. 35, 198-32

- Richesse des nations, III.2.

- Richesse des nations, IV.

- Richesse des nations, I.6.

- Heilbroner, op. cit., p. 73.

- Thorstein Veblen, La théorie de la classe de loisir, 1899.

- « Valeur (Théorie de la) », in Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003.

- Heilbroner, op. cit., p. 72.

- Karl Polanyi, La Grande Transformation (1944), Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1983, p. 72.

- Murray Rothbard : An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Edward Elgar, 1995, Mises Institute, chapitre 16

- "Hamilton, Alexander", in Encyclopaedia Britannica, 2007.

- Heilbroner, op. cit., pp. 68-69.

- John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, chapitre 24, 1936.

Bibliographie

- (fr) Robert Heilbroner, Les grands économistes, nouvelle édition augmentée, Points Seuil, Paris, 2001

((en) The Worldly Philosophers, 1953 trad. De Pierre Antonmattei et Eileen Tyack-Lignot) - (fr) Albert Delatour, Adam Smith. Sa vie, ses travaux, ses doctrines, 1886

- (fr) Louis Auguste Say, Considérations sur l’industrie et la législation, Elibron Classics, 2006. Chap. 3.

- (fr) Jean Mathiot, Adam Smith Philosophie et économie, Puf.

- (fr) Michaël Biziou, Adam Smith et l’origine du libéralisme, Puf, 2003

- (fr) Alain Bruno, Adam Smith : Vie, œuvres, concept, Ellipses Marketing, 2001

- (fr) Daniel Diatkine, « Présentation de la Richesse de Nations » in Smith Adam, 1776, La richesse des nations, GF-Flammarion, 1991

- (en) John Rae, Life of Adam Smith, 1895

- (en) A. S. Skinner & T. Wilson, Essays on Adam Smith, Clarendon Press, Oxford, 1975

- (en) Ronald Coase, Adam Smith’s View of Man, 1976

- (en) Robert L. Heilbroner (ed.), The Essential Adam Smith, 1986

- (fr) Clavé Francis U., 2005, « Smith face au système de l'optimisme de Leibniz », Revue de philosophie économique.

Annexes

Autres livres

- (fr) Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin - Les promesses de la voie chinoise, Max Milo, 2009

- (fr) Éric Pichet, Adam Smith, le père de l'économie, Les éditions du siècle, 2003* (fr) Robert Heilbroner, Les grands économistes, nouvelle édition augmentée, Points Seuil, Paris, 2001

((en) The Worldly Philosophers, 1953 trad. De Pierre Antonmattei et Eileen Tyack-Lignot) - (fr) Jean-François Faure-Soulet, Économie politique et progrès au « siècle des lumières », Gauthier-Villars, 1964.

- (fr) Christian Marouby, L’Économie de la nature : Essai sur Adam Smith et l’anthropologie de la croissance, Seuil, 2004

- (en) Todd G Buchholz, New Ideas from Dead Économists, Plume, 1989

- (fr), Gilles Raveaud, 2009,« Réhabiliter Adam Smith », Alternatives économiques n°280, mai 2008.

- (fr) Norbert WASZEK, 2003, L'Ecosse des Lumières: Hume, Smith, Ferguson, Paris, PUF.

Liens externes

- Fac-similé d'une édition de 1838 avec les commentaires des principaux économistes libéraux de l'époque (Say, Blanqui, MaCulloch...) qui expriment leurs divergences avec l'analyse de Smith.

- (fr) Dossier sur Adam Smith dans l'Encyclopédie de l'Agora

- (fr) Adam Smith est avant tout un philosophe, entretien avec Michael Biziou

- (en) Quelques réflexions sur l’éthique d’Adam Smith

- (fr) Critique de l’analyse de Smith in Rosa Luxemburg, L’Accumulation du capital, 1913

- Plusieurs livres d'Adam Smith, en français. sur le site Les Classiques des sciences sociales.

- Portail de l’économie

- Portail du libéralisme

- Portail des Lumières

- Portail de la philosophie

- Portail de l’Écosse

Catégories :- Philosophe écossais

- Économiste écossais

Wikimedia Foundation. 2010.