- Élection présidentielle de 1974

-

Élection présidentielle française de 1974

À la suite du décès du président Georges Pompidou, atteint de la maladie de Waldenström, le 2 avril 1974[1], une élection présidentielle anticipée était devenue nécessaire. Elle se tint les 5 et 19 mai 1974.

Ce scrutin, qui marqua le reflux du gaullisme, allait se conclure par l’investiture du plus jeune président de la Ve République, qui cultivait une image de modernité et de jeunesse : Valéry Giscard d'Estaing. Le second tour, qui l’opposa au candidat de l’Union de la gauche, François Mitterrand, fut le plus serré de l’histoire de la Ve République, la victoire n’étant finalement assurée à Valéry Giscard d’Estaing que par 425 000 voix d’avance.

Cette élection fut aussi celle d’un autre record : celui de la participation électorale. Avec 87,33 % de participation au second tour, ce fut le plus faible taux d’abstention de toute l’histoire du suffrage universel en France.

Les candidats

Dans la majorité, deux candidats

Le candidat de l'UDR, Jacques Chaban-Delmas

Jacques Chaban-Delmas, député-maire de Bordeaux, est âgé de 59 ans. Premier ministre de Georges Pompidou de 1969 à 1972, il peut incarner une fidélité au gaullisme qui ne se résout pas au passéisme — il va reprendre sous forme de slogan de campagne le thème qui avait été déjà été le fil directeur de son passage à Matignon : la « Nouvelle société ».

Le 4 avril, deux jours à peine après le décès du président Pompidou, le jour même de l’inhumation, Jacques Chaban-Delmas déclare sa candidature. La dépêche de l’AFP tombera sur les téléscripteurs à 16 heures 09, pendant qu’on prononce à l’Assemblée l’éloge funèbre du défunt. Valéry Giscard d'Estaing ne manquera pas d’exploiter à son profit cette maladroite précipitation[2].

Le fait est que Chaban-Delmas a de bonnes raisons de vouloir aller vite. Même si ses entreprises pour rassembler derrière lui le parti gaulliste ont porté leurs fruits les mois précédents (son proche Roger Frey a obtenu la présidence du groupe parlementaire, et il a pu pousser Alexandre Sanguinetti, un gaulliste « historique » critique envers le Président Pompidou au secrétariat général du parti), il sait que d’autres ambitions peuvent le concurrencer au sein du mouvement gaulliste. Et c’est en effet la cacophonie dans ce camp : Christian Fouchet, au nom de la fidélité absolue à de Gaulle a été le premier à se lancer dès le 3 avril[3], alors que, le 5 avril[4], c’est l’inconstant Edgar Faure qui fait aussi connaître son intention de concourir. Mais le plus préjudiciable à Jacques Chaban-Delmas serait une candidature du Premier ministre en poste, Pierre Messmer, au nom de l’héritage du Président défunt, avec la légitimité que peut lui conférer sa fonction.

Or un groupe « pompidolien » mené par le ministre de l’Intérieur Jacques Chirac et deux conseillers du président Pompidou, Marie-France Garaud et Pierre Juillet, pousse en ce sens un Pierre Messmer conscient de son manque de charisme et peu enclin à se lancer dans la bataille. Ce dernier annonce le 9 avril son intention de se lancer si cela permet de faire l’unité de la majorité, puis se retire le soir même après avoir constaté ne pas être suivi (sinon par Edgar Faure, qui en profite pour se retirer avec panache d’un combat mal engagé pour lui). Jacques Chaban-Delmas, qui a obtenu le 7 avril le soutien du comité central et des groupes parlementaires de l’UDR, est donc définitivement le candidat unique du parti gaulliste[5]. Il obtient également le soutien du petit Centre démocratie et progrès de Jacques Duhamel le 9 avril (un comité directeur approuve ce soutien par 35 voix contre 7 abstentions)[6]. Mais sa légitimité est minée par le trop-plein de candidatures déclarée au cours de la semaine.

La publication le 13 avril du « Manifeste des 43 », appel de 4 ministres et 39 parlementaires UDR ou proches de l’UDR, sape encore sa candidature. Au-delà de la langue de bois du texte, une chose est claire : celui-ci ne mentionne pas le nom de Chaban-Delmas et désavoue donc la candidature que les signataires sont supposés soutenir.

Dès lors, le cours de la campagne de Chaban se résume à une dégringolade continue dans les sondages. Les coups bas d’une partie de l’UDR n’expliquent peut-être pas tout : plusieurs commentateurs[7] attribuent aussi l’échec de Jacques Chaban-Delmas à son choix stratégique d’une campagne axée sur des thèmes sociaux, qui effarouche la droite sans mordre sur l’électorat de François Mitterrand.

On peut signaler pour l’anecdote une dernière maladresse tactique de Chaban, celle d’inviter André Malraux à participer à son spot de campagne officielle. Celui-ci est très malade et l’apparition de ce vieil homme qui tient un discours prophétique où il invoque les mânes de Jules Ferry n’est guère pour redresser l’image du malheureux Chaban-Delmas[8].

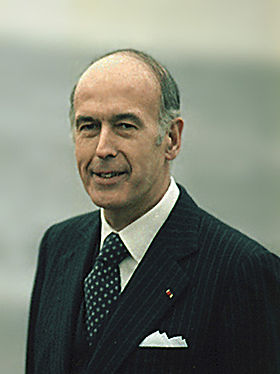

Le candidat du « changement dans la continuité », Valéry Giscard d'Estaing

C'est depuis la mairie de Chamalières que Valéry Giscard d’Estaing « regarde la France au fond des yeux ».

C'est depuis la mairie de Chamalières que Valéry Giscard d’Estaing « regarde la France au fond des yeux ».

Valéry Giscard d’Estaing, que les Français désignent familièrement sous le sigle de « VGE », est depuis déjà 1962 ministre de l’Économie et des Finances (avec une interruption de trois ans). Il n’en demeure pas moins, avec ses 48 ans, le plus jeune des trois candidats susceptibles de l’emporter.

À l’origine membre d’un parti à l’image droitière, le CNIP d’Antoine Pinay, Giscard a quitté ce mouvement en 1962 lorsque celui-ci est entré en conflit avec le président Charles de Gaulle. En 1966 il peut néanmoins manifester sa différence par rapport au gaullisme le plus orthodoxe en proclamant : « Nous sommes l’élément centriste et européen de la majorité ». Sa formation politique, les Républicains Indépendants, devient d'ailleurs une force incontournable de la majorité, contrebalançant le poids de l'UDR dans la majorité. Osant se distinguer encore davantage en appelant à voter « non » au référendum du 27 avril 1969 et participant ainsi à la chute de De Gaulle, il n’en est pas moins ministre de tous les gouvernements sous la présidence Pompidou.

Resté dans un silence décent pendant la période de deuil national, Giscard se lance en campagne le 8 avril. C’est de son fief provincial, la mairie de Chamalières (une petite ville de la banlieue de Clermont-Ferrand), qu’il en fait l’annonce en déclarant vouloir « regarder la France au fond des yeux »[9].

Valéry Giscard d’Estaing est dès le début de sa campagne capable de fédérer derrière son nom la quasi totalité des non-gaullistes de droite et de centre-droit (modérés du Centre démocrate de Jean Lecanuet). Il a désormais à faire campagne dans la situation a priori malaisée de ministre sortant[10] en incarnant le renouveau sans pour autant renier l’héritage ; pour exprimer cette ambivalence, il va réutiliser un slogan qui avait déjà été celui de Georges Pompidou en 1969 : « Le changement dans la continuité ».

C’est le 10 avril que le Centre démocrate apporte son soutien à la candidature giscardienne, à laquelle Jean Lecanuet s’est rallié sans hésitation (un conseil politique extraordinaire approuve cette décision à 157 voix contre 84 et 7 abstentions)[11]. Du côté du minuscule Centre républicain, le parti centriste de Michel Durafour, on est également giscardien. En revanche le Centre national des indépendants et paysans d’Antoine Pinay, qui n’est plus que l’ombre de lui-même sous la direction de Camille Laurens, ne sera pas unanime à se ranger derrière son ancien membre, et adoptera une attitude variable d’un département à l’autre[12].

Valéry Giscard d’Estaing va mener une campagne d’image extrêmement cohérente jusqu’au second tour, sans jamais infléchir sa stratégie : viser au centre. Bien caractéristique de ce positionnement est cette citation de son discours du meeting de Nantes du 1er mai : « La lutte est entre le centre et l’extrême-gauche ».

Vis-à-vis de la candidature Chaban, la tactique est de l’ignorer. Aucun positionnement ne répond à ceux de son concurrent de la majorité. Dans la dernière semaine avant le premier tour, au vu des sondages qui lui assurent avoir vaincu ce premier obstacle, Valéry Giscard d’Estaing peut s’offrir le luxe de faire allusion à sa participation passée au « gouvernement Chaban-Delmas » comme si ce nom était celui d’un honorable retraité[13].

Contre Mitterrand, il s’agit de jouer sur la différence de génération. L’idée force de la campagne, c’est qu’il s’agit d’un homme de la défunte Quatrième République[14]; on ironisera donc sur « l’homme du passé ». Le thème naturel de l’anticommunisme, que les auditoires acquis des meeetings aiment à entendre, ne sera utilisé que précautionneusement : ce sont les seconds rôles qui s’en chargent, Michel Poniatowski tout particulièrement, ou davantage encore les documents de campagne anonymes[15] Le candidat, qui doit apparaître comme un homme de rassemblement, se garde bien quant à lui de participer aux polémiques agressives.

Ce qui importe avant tout, c’est de donner aux Français l’image personnelle d’un homme de tête et de cœur. Après cinq ans aux finances, le candidat a déjà forgé une image de technicien à l’intelligence supérieure ; il s’agit de capitaliser sur celle-ci en l’infléchissant pour apparaître plus humain. Pendant la campagne, on verra donc VGE jouer de l’accordéon ou au football[16], et c’est dans la même logique que les enfants du candidat vont être utilisés dans la construction de l’image de leur père (Jacinthe, âgée de treize ans, figure sur la grande affiche de campagne aux côtés de Valéry). Le candidat va aussi exploiter sa relative jeunesse : on se fera photographier aux commandes d’un hélicoptère, et même torse nu dans les vestiaires à l’issue de la petite démonstration footballistique. Enfin, dernier atout sur Mitterrand qu’il faut mettre en valeur, la reconnaissance internationale du candidat est mise en relief, tant bien même la politique étrangère est-elle presque absente des débats. Les photos des documents de campagne représentent le ministre-candidat aux côtés des grands de ce monde ; au meeting de Marseille du 27 avril deux phrases suffiront pour évoquer qu’on a fréquenté Richard Nixon, Leonid Brejnev, Konrad Adenauer et Willy Brandt[17].

Une fois passé le premier tour, les petits candidats de droite et du centre, Jean Royer, Jean-Marie Le Pen et Émile Muller appellent tous sans réserve leurs électeurs à se reporter sur Valéry Giscard d’Estaing. Jacques Chaban-Delmas est un peu plus prudent verbalement dans un premier temps (il « confirme son opposition résolue à la candidature » de François Mitterrand), mais le 13 mai formalise plus nettement son appel à voter pour Valéry Giscard d’Estaing[18]. On peut ajouter à ces soutiens celui désormais formalisé du CNIP et surtout celui du parti radical valoisien de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui abandonne le 14 mai sa posture attentiste et se range dans le camp giscardien (par 70 pour, 18 contre et 1 abstention[19]).

Aucune rupture de style entre les deux tours. Tout au plus le candidat de la droite mettra-t-il un peu plus en valeur le thème de la « sécurité »[20], susceptible de séduire les derniers hésitants à droite sans effrayer le centre. Il rappelle aussi qu’il ne remettra en cause ni les institutions gaulliennes de la Ve République, ni la politique de défense. Mais ce n’est pas l’essentiel ; l’objectif reste le même : convaincre les derniers électeurs hésitants qu’il est un homme d’avenir face à l’homme du passé et de proposer aux Français un « changement sans risque »[21].

François Mitterrand, candidat de l'Union de la gauche

Alors âgé de 58 ans, François Mitterrand, député de la Nièvre, a déjà une longue expérience politique puisqu’il a été huit fois ministre et trois fois secrétaire d’État sous la Quatrième République, et qu’il a été le candidat unique de la Gauche à l’élection présidentielle de 1965, mettant en ballottage Charles de Gaulle.

Depuis qu’il a pris le contrôle du nouveau parti socialiste au Congrès d’Épinay en 1971 puis signé le Programme commun de gouvernement avec le Parti communiste français et le petit Mouvement des radicaux de gauche, il est le leader incontesté de la gauche parlementaire et sa candidature s’impose par elle-même.

Pendant les jours qui suivent le décès du Président Pompidou, François Mitterrand, fin tacticien, est injoignable. Il sait que ses relations avec le Parti communiste seront exploitées par ses adversaires et il joue de son savoir-faire politicien pour donner l’image de la plus grande indépendance. Lorsque le 4 avril, il ne peut éviter de rencontrer brièvement le premier secrétaire du Parti communiste français Georges Marchais à l’Assemblée nationale, dans le bureau de Gaston Defferre[22], il refuse fermement d’entrer en pourparlers pour organiser son plan de campagne. S’ensuit une demande écrite du leader communiste de solenniser par une déclaration commune des trois partis de gauche sa candidature, à laquelle il prend soin de ne pas répondre tout en chargeant le numéro deux du Parti Pierre Mauroy de renvoyer une réponse dilatoire. Après avoir joué sur les nerfs de ses partenaires sans rien céder, François Mitterrand peut ainsi procéder au lancement de sa candidature en homme libre[23].

Comme pour celle de Valéry Giscard d'Estaing, c'est le 8 avril que la candidature est mise sur orbite. Un Congrès extraordinaire du Parti socialiste est réuni salle de la Mutualité à Paris ; il désigne François Mitterrand comme candidat à l’unanimité des 3748 mandats. Ce n’est que dans un second temps que les autres partis de l’Union de la gauche sont invités à soutenir cette candidature par une déclaration commune[24].

Entre temps la direction nationale du Parti socialiste unifié a décidé la veille 7 avril, comme le préconisait Michel Rocard, de se rallier à la candidature Mitterrand et de renoncer à présenter la candidature du syndicaliste Charles Piaget (à une majorité de 48 voix contre 35 et une abstention).

Enfin plusieurs syndicats professionnels apportent dans les jours qui suivent leur soutien à la candidature de François Mitterrand : en premier lieu la CGT et la CFDT, mais également la FEN et le MODEF.

Contrairement à VGE, Mitterrand n’a donc pas d’adversaire à gérer dans son propre camp mais un partenaire, ce qui n’est pas forcément plus facile. Les relations avec le PCF vont être bonnes pendant toute la durée de la campagne : le Parti communiste se bat sincèrement pour la victoire, acceptant avec une bonne volonté réelle de passer par les conditions du candidat de l’Union de la gauche[25]. Ainsi est-il entendu que la campagne des partis restera indépendante de celle du candidat ; les deux représentants du PCF admis en observateurs au siège de campagne, tour Montparnasse n’ont pas de bureau, ne figurent pas sur l’organigramme, et on leur demande même de garder secrète leur présence[26]. Lorsque le 16 avril Mitterrand annonce qu’en cas d’élection il choisira un Premier ministre socialiste, ses partenaires communistes se plaignent poliment de n’avoir pas été prévenus par avance de sa déclaration, mais ne manifestent pas une excessive irritation[27].

Tout comme Giscard, François Mitterrand est conscient que l’élection se jouera au centre et s’efforce donc d’attirer à lui cette frange de l’électorat. Il se réfère le moins possible au « Programme commun » qui lie les partis de l’Union de la Gauche —ou se borne à renvoyer aux « orientations » de ce programme— et, comme d’ailleurs son principal adversaire, évite la démagogie et se garde bien de formuler des promesses trop précises quant aux décisions qu’il prendrait, une fois élu.

L’équipe de François Mitterrand a fait appel à des sondeurs pour tester l’image du candidat et la perception des thèmes de campagne par l’opinion publique, et servir de base à l’élaboration de la stratégie. Pour le premier tour, conscient d’être en retard sur Giscard pour ce qui est de l’image, on choisira d’orienter tant que possible la campagne sur le terrain politique plutôt que personnel. Comme le principal adversaire est le ministre sortant de l’Économie et des Finances, on l’affaiblira en rappelant ses résultats, tout en se réfrénant des attaques contre sa personne : d’où l’importance donnée aux thèmes de la hausse des prix et des inégalités sociales.

Pour le second tour, on apportera quelques inflexions : pour séduire les modérés, les problèmes sociaux seront évoqués sous la thématique de la « paix sociale » plutôt que celle des inégalités ; pour séduire les gaullistes on mettra en avance le thème de l’« indépendance nationale ». On se préoccupe davantage de construire une image concurrençant celle de Giscard : comme ce dernier on va mettre en avant l’entourage familial. Enfin on se permettra un peu plus d’agressivité envers le concurrent, dont il convient de casser l’image consensuelle en le présentant comme un « homme de la droite » dans ce qu’elle a de plus rétrograde. On a identifié trois catégories d’électeurs parmi lesquelles une marge de progression existe, et qui devront être séduites en priorité : les personnes âgées, les cadres, les femmes[28].

Après le 5 mai, les petits candidats de la gauche et de l’écologie appellent tous les trois à soutenir François Mitterrand, en termes plus ou moins contournés mais sans ambiguïté : Arlette Laguiller déclare que « les voix de l’extrême-gauche font partie des voix de la gauche », René Dumont « choisit l’espoir en votant François Mitterrand, à titre personnel », Alain Krivine appelle à « battre la droite par tous les moyens »[29]. Sur le papier, en supposant les reports parfaits, François Mitterrand dispose donc de 47,3 % des suffrages. Si les reports se font suffisamment mal à droite, la victoire est possible. Les évolutions individuelles de gaullistes, même marginaux, sont dès lors de première importance : on note donc avec intérêt le ralliement à François Mitterrand des anciens ministres Jean-Marcel Jeanneney et Edgard Pisani ou d’anciens de la Résistance comme Jacques Debû-Bridel et Romain Gary, ou l’appel à voter blanc lancé par le mouvement de jeunesse gaulliste, l’Union des jeunes pour le progrès. Un peu déçu semble-t-il à l’issue du premier tour, François Mitterrand, dans les derniers jours, commence à croire à la possibilité d’une victoire[30].

Restent neuf candidatures de témoignage

Un candidat d’ordre moral à droite, Jean Royer

Le maire de Tours, par ailleurs ministre des Postes et Télécommunications dans le gouvernement Messmer est âgé de 53 ans. Gaulliste convaincu sans être membre de l’UDR, il est connu des Français pour son combat inlassable contre la pornographie, un thème qui n’est pas marginal au début des années 1970 où prolifère soudain le cinéma érotique[31]. Fameux pour ses arrêtés d’interdiction des films coquins dans sa bonne ville de Tours[32], Jean Royer l’est aussi pour son passage récent au ministère du Commerce et de l’Artisanat où il est à l’origine d’une loi qui porte son nom et qui limite le développement des grandes surfaces.

C’est sur ces thèmes réactionnaires et poujadistes qu’il va construire sa campagne ; il s’y ajoute celui de l’opposition catégorique à toute libéralisation de l’avortement. Avec un tel programme, il n’est pas surprenant que Jean Royer excite le sens de la formule des commentateurs : Franz-Olivier Giesbert y voit le « prophète solennel des boutiquiers et des dames de piété », le Nouvel Observateur un « Savonarole des boutiques », tandis que Libération décrit ainsi son positionnement : « Royer, c’est l’homme politique de Pierre Bellemare et de Michel Sardou, un président qui sent la frite[33] ».

Dès ses premières décisions, Jean Royer — qui cultive une image justifiée de totale rigueur morale — va se distinguer en ne faisant rien comme tout le monde, et ceci bien souvent parce que ces décisions sont autant d’erreurs grossières. Il commence par démissionner de son ministère (Valéry Giscard d’Estaing se gardera bien d’en faire autant), estimant incompatible le statut de candidat et celui de ministre. Plus curieusement, il se refusera à toute déclaration avant le 19 avril date d’ouverture de la campagne officielle[34]. La couleur de fond choisie pour son affiche de campagne est le marron foncé, et sa photo n’y figure pas. Le candidat, qui ne supporte pas l’avion, a loué un autorail de deux voitures et effectue ses déplacements à travers la France par ce moyen de transport ; de ce fait il ne peut de toute la campagne remettre les pieds à son quartier général, qu’il a eu de surcroît la fort peu judicieuse idée de baser à Tours et non à Paris comme tous ses concurrents. Enfin si les jeunes opposants à Jean Royer font tourner par leurs pitreries sa campagne à la pantalonnade, il n’est pas pour autant aidé par sa propre épouse dont l’interview sur Europe 1 contribue à rejeter sa candidature dans le registre du comique grivois[35].

Hélas pour Jean Royer, ce qu’on va retenir de sa campagne, c’est surtout la perturbation de ses meetings par des opposants hilares, qui scandent « Royer, Pétain, même combat » et « Royer, puceau, le peuple aura ta peau »[36]. Sans service d’ordre digne de ce nom, le candidat ne peut qu’encaisser et fait l’erreur de riposter vivement aux perturbateurs (ainsi à Nice : « Vous n’avez sans doute pas grand chose à faire de la journée, vous n’avez rien inventé »), les excitant encore davantage. Le sommet est atteint au meeting de Toulouse du 25 avril où une jeune femme se dévêt et danse une demi-heure la poitrine nue, pour le plus grand bonheur des photographes de presse et des caméras de télévision[37]. Le 27 avril à Lyon, Royer confirme ne pas retirer sa candidature mais explique qu’il renonce aux réunions publiques pour se rabattre sur la radio et la télévision et les réunions sur invitation. Son score est très décevant, le capital de sympathie dont il disposait dans les premiers sondages ayant fondu au fur et à mesure de sa désastreuse campagne : avec 3,2 % des suffrages exprimés, il ne sera guère en mesure de peser sur le second tour.

La première femme candidate à la présidence, Arlette Laguiller

La jeune Arlette Laguiller — elle a trente-quatre ans — n’est pas tout à fait inconnue du public, puisque sa formation politique Lutte Ouvrière l’a promue « porte-parole » du parti aux législatives de 1973, lors desquelles elle a recueilli dans une circonscription du XVIIIe arrondissement de Paris 2,47 % des suffrages exprimés.

Lorsque décède le président Pompidou, une grève initiée au Crédit lyonnais embrase le secteur bancaire depuis le 1er février. Permanente syndicale à Force ouvrière en charge de ce secteur, Arlette Laguiller est montée en ligne, s’opposant à la CGT, et s’est de nouveau trouvée sous les projecteurs des médias ; ainsi un reportage de Paris-Match la compare-t-elle le 23 mars à un autre syndicaliste fameux : « On l’appelle la Piaget des banques en révolte[38] ».

Lorsque son parti la désigne pour le représenter à la candidature à la présidentielle[39], Arlette Laguiller est donc par ses actes en totale cohérence avec son discours : l’objectif d’une candidature est avant tout d’éveiller la conscience révolutionnaire de la classe ouvrière et son programme est d’abord de « donner une voix et un visage à tous ceux qui se taisent ». Si ses concurrents directs du Front communiste révolutionnaire peuvent fustiger dans Rouge son « électoralisme »[40], le pari est réussi : son résultat électoral, 2,33 % des suffrages exprimés, est des plus réjouissants pour un parti jusqu’alors peu médiatique. Sans doute, comme les études des transferts de voix le montrent (un quart des électeurs d’Arlette Laguiller déclare se reporter sur Valéry Giscard d’Estaing au second tour), une partie non négligeable de son électorat a-t-il été motivé par la sympathie pour une femme du peuple et non par ses appels à la Révolution. Néanmoins, le parti trotskiste saura construire sur ce premier socle et « Arlette » mènera cinq autres candidatures consécutives qui s’échelonneront jusqu’en 2007.

Le premier écologiste dans une présidentielle française, René Dumont

La nébuleuse écologiste, qui a vécu sous la présidence Pompidou une période d’intense développement, est bien déterminée à manifester sa vitalité dans cette élection. On envisage une candidature de Philippe de Saint-Marc, qui préfère entreprendre un rapprochement avec Valéry Giscard d'Estaing, de Théodore Monod qui refuse s’estimant trop âgé, du commandant Cousteau qui se récuse aussi. C’est finalement René Dumont, un agronome renommé retraité de soixante-dix ans, qui portera les couleurs de l’écologie.

Sa campagne iconoclaste est très remarquée[41], le candidat se distinguant par son aspect vestimentaire (un fameux pull rouge), ses déplacements en vélo, ses formules qui détonent du discours politique traditionnel (« La voiture, ça pue, ça pollue et ça rend con…[42] »). Son équipe sait inventer des « coups » médiatiques qui animent la très morne campagne officielle : le quartier général de campagne est installé sur un bateau-mouche, le candidat apporte à la télévision une pomme et un verre d’eau qu’il boit devant les téléspectateurs pour illustrer la crise écologique.

Le résultat n’est pas à la hauteur des espoirs que l’intérêt du public et des medias pour sa campagne novatrice pouvait permettre de nourrir. Le score obtenu (1,3 % des suffrages exprimés) déçoit[43].

Six autres candidats ne dépassent pas 1 % des bulletins exprimés

C’est le président du Front national — un nouveau parti créé en 1972 —, Jean-Marie Le Pen, qui sera le porte-drapeau de la droite de la droite à cette élection, entamant une série de candidatures qui le mènera en 2002 jusqu’au second tour. Éclatée en plusieurs groupuscules en recomposition permanente, l’extrême droite part divisée ; la tendance révolutionnaire issue d’Ordre nouveau menée par Alain Robert et Pascal Gauchon et la tendance maurrassienne incarnée par François Brigneau se sont alliées au sein du groupe Faire front (matrice du futur Parti des forces nouvelles) qui concurrence sérieusement le jeune Front national et mise sur le soutien à Valéry Giscard d’Estaing plutôt que sur une candidature autonome[44]. Enfin la présence de la très droitière candidature de Jean Royer (qui obtient lui-même le soutien de Jacques Isorni et de l’association Pétain-Verdun, et est le candidat des cercles catholiques traditionalistes[45]) préjudicie aussi bien évidemment au candidat du Front national. Dans ces conditions, Jean-Marie Le Pen — qui centre sa campagne sur la lutte contre le communisme et les grèves, contre l’avortement et pour la défense des retraités — obtient un score dérisoire (0,75 % des suffrages exprimés, à rapporter aux 5,27 % de Jean-Louis Tixier-Vignancour en 1965) : pour la droite nationaliste, les années 1970 sont décidément une période difficile au niveau électoral.

Au centre, presque toutes les tendances se sont rapprochées de l’un ou l’autre des trois candidats principaux : le Mouvement des radicaux de gauche de Robert Fabre adhère depuis 1972 au programme commun de la gauche et soutient donc François Mitterrand ; le Centre Démocratie et Progrès de Jacques Duhamel et Joseph Fontanet soutient Jacques Chaban-Delmas ; c’est Valéry Giscard d’Estaing qui a le mieux réussi dans les appels de pieds aux centristes, puisque le Centre démocrate de Jean Lecanuet et le Centre républicain de Michel Durafour se rallient aussitôt à sa candidature, tandis que le parti radical valoisien, alors dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, le favorise en sous-main en réservant toutefois la déclaration de son soutien formel à l’après premier tour. Seul le petit Mouvement démocrate-socialiste de Max Lejeune et Émile Muller fait le choix de l’autonomie. C’est donc le maire de Mulhouse, Émile Muller qui représente à ce scrutin une alternative centriste. Peu connu des Français, Émile Muller mène une campagne assez terne et voit sanctionnée par les urnes sa stratégie d’autonomie, qui ne reçoit l’appui que de 0,69 % des votants.

L’extrême gauche trotskyste part divisée. Outre la candidature d’Arlette Laguiller déjà évoquée plus haut, Alain Krivine, le leader du Front communiste révolutionnaire est là pour proposer une alternative révolutionnaire. Son parti a d’abord envisagé le soutien à une « candidature de luttes » du syndicaliste autogestionnaire Charles Piaget puis, celle-ci ne se concrétisant pas, fait le choix de la candidature autonome en préférant finalement Alain Krivine malgré ses origines « bourgeoises » à l’ouvrier André Fichaut. Malgré la forte notoriété acquise par sa participation aux événements de mai 1968 puis sa candidature de 1969, son échec est retentissant : 0,36 % des suffrages, deux fois moins de voix qu’à la présidentielle précédente et surtout six fois moins que l’autre candidate trotskyste Arlette Laguiller[46].

Enfin trois autres candidats —le royaliste « de gauche » Bertrand Renouvin pour la Nouvelle Action royaliste, et les deux « fédéralistes européens » Jean-Claude Sebag (Mouvement fédéraliste européen) et Guy Héraud (Parti fédéraliste européen)— se singularisent surtout pour avoir obtenu les trois scores les plus faibles de tous les temps à une élection présidentielle française au suffrage universel, tant en nombre de voix qu’en pourcentage des exprimés[47].

Candidats malheureux à la candidature

À ces douze candidats on doit ajouter un certain nombre de personnalités qui ont manifesté leur intention de concourir mais n’ont soit pas rempli les conditions juridiques exigées des candidats, soit manifesté leur intention dans le seul but de recueillir des "signatures" destinées à d'autre candidats ou possibles candidats. Il s'agit de:[48]

Nom Commentaire Robert-Élie Azoulay Président du parti libéral français Stéphane Baumont Secrétaire général du comité pour le développement du sport scolaire et universitaire Jean-François Besson Directeur de société Marie Bonnafous « féministe et pacifiste » Jean-Marc Bourquin Militant LCR à Saint-Denis (93) Alain Bousquet - Jean-Pierre Brissaud Extrême gauche Jean-Paul Carteron Avocat Jacques Deschanel Restaurateur Léopold Elbazé Avocat Michel Fayolas Président du Comité des rentiers viagers Dominique Gallet - Maurice Gardet Candidat de « la joie de vivre en France » Gisèle Guisette Environnementaliste M. Henninot Candidat de « la classe moyenne » Henri Jannès Rassemblement des usagers et contribuables Djellali Kamel En soutien aux 37 travailleurs immigrés en grève de la faim rue Dulong pour exiger leur régularisation[49] Robert Lafont Régionaliste occitan Huguette Leforestier Féministe Michel Prigent Jeune démocrate Georges Rico - André Roustan Président du Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste), maoïste M. Salkazanov « Ambassadeur des étoiles » Jean-Louis Savignet Pour une « monarchie républicaine » Toussaint Védèche Ancien maire de Laviolle, défenseur des communes rurales Georges Wambergue « Pacifiste et visionnaire » Péripéties

Du rififi chez les gaullistes

Comme on l’a dit plus haut, le camp gaulliste n’est pas uni derrière Jacques Chaban-Delmas. Un groupe mené par Jacques Chirac, Pierre Juillet et Marie-France Garaud conspire pour torpiller sa candidature[50].

Certains commentateurs, en premier lieu, attribuent des intentions malveillantes au ministre de l’Intérieur dans son choix des dates du scrutin. Alors que la législation électorale lui laissait le choix entre deux dates, il a proposé au conseil des ministres la plus tardive ; peut-être parce qu’il pense qu’une campagne longue est plus à même de voir s’effondrer les intentions de vote pour Chaban.

En revanche, il ne fait guère de doute que les pressions de ce groupe ont concouru à l’épisode Messmer du 9 avril. Poussé par ses amis à assurer une relève pompidolienne, Pierre Messmer annonce dans la matinée[51] l’éventualité de sa candidature dans des termes soigneusement pesés :

« Devant la situation créée par plusieurs candidatures de la majorité de Georges Pompidou, en raison du risque que cela fait courir à la France, je me suis résolu à me présenter aux suffrages des Français si ces candidats se retirent. Je le leur demande »Edgar Faure, qui a compris dès les premiers sondages qu’il va dans le mur, profite de l’occasion pour retirer sa candidature à 11 heures 30 ; Christian Fouchet fait savoir à 12 heures 45 qu’il maintient la sienne.

La balle est alors dans le camp des deux principaux candidats. Jacques Chaban-Delmas rend visite au Premier ministre à l’Hôtel Matignon vers quinze heures. L’entretien ne dure que trois minutes —le maire de Bordeaux se maintient.

Après que son rival s’est ainsi prononcé, l’occasion est alors trop belle pour VGE de se donner l’image d’un candidat d’union : à 16 heures 30, son secrétariat produit un communiqué rappelant qu’il est :

« prêt à s'effacer devant le premier Ministre nommé par le président Pompidou. »La manœuvre a réussi, le ballon d’essai Messmer n’a rien changé, si ce n’est —mais c’est essentiel— dans la perception des candidatures par l’opinion publique. Il ne reste plus qu’au premier Ministre qu’à se retirer :

« Les conditions n'étant pas réunies, j'ai décidé de ne pas poser ma candidature à la Présidence de la République. Ma décision est irrévocable. »Nouvelle attaque contre la candidature Chaban, le 13 avril en soirée est diffusé un appel dit « Manifeste des 43 » signé de quatre ministres (Jacques Chirac, Jean-Philippe Lecat, Jean Taittinger et Olivier Stirn), trente-trois parlementaires UDR et six parlementaires divers droite. Écrit dans un style particulièrement insipide, ce « manifeste » (qui sera publié le lendemain 14 avril, jour de Pâques, par le Journal du dimanche) rappelle les principes de la philosophie politique gaullienne et salue la démarche de rassemblement de Pierre Messmer ; les signataires concluent ainsi :

« En conséquence, ils arrêteront ensemble et en conscience une position concertée en faveur de la solution qui leur paraîtra le mieux assurer le respect de ces principes en faisant échec à toute candidature socialo-communiste, qui remettrait en cause l'avenir de la France et le bonheur des Français. »Le nom de Chaban-Delmas n’est nulle part cité. Les observateurs de la vie politique ne s’y trompent pas : c’est un coup de poignard dans le dos[52] rédigé en termes diplomatiques, et une opération à peine camouflée de soutien à Valéry Giscard d’Estaing[53]. À Beaune, Jean-Philippe Lecat ira jusqu’à créer et présider simultanément deux comités de soutien, l'un à Chaban et l’un à Giscard[54].

Nouvelle manifestation du pouvoir de nuisance du ministère de l’Intérieur, France-Soir publié le 20 avril un sondage réalisé par les Renseignements Généraux qui montre VGE prendre une avance définitive sur Chaban. Les observateurs là encore ne s’y trompent pas : il doit y avoir du Chirac là derrière[55].

Le 21 avril, dernière avanie, Pierre Messmer reprend la parole pour préciser son soutien à la candidature Chaban en précisant agir « par discipline ». On peut imaginer soutien plus enthousiaste.

Quel jeu joue Moscou ?

Alors que les États-Unis d’Amérique ont veillé à garder la plus stricte neutralité dans cette campagne, conscients que tout geste à l’appui ou en défaveur d’un candidat serait totalement contre-productif, l’ambassadeur d’Union soviétique à Paris, Stephan Tchervonenko, rend une visite très publique à Valéry Giscard d’Estaing le 7 mai, deux jours après le premier tour, sous le prétexte de faire avancer divers dossiers concernant la coopération économique franco-soviétique.

Que signifie ce geste ? Une première interprétation littérale est d’y voir un soutien implicite de l’Union Soviétique au candidat de la majorité qui reste en lice pour le second tour : une fois éliminé le gaulliste Chaban-Delmas, sans doute le candidat préféré de Moscou[56], on préfèrera Giscard à Mitterrand, soupçonné de trop d’atlantisme[57].

Mais, réaction inattendue, le bureau politique du Parti communiste français publie dès le lendemain 8 mai un communiqué désapprouvant cette immixtion dans la campagne. On peut de fait s’interroger sur les motivations réelles de Stephan Tchervonenko ; sans d’ailleurs pouvoir exclure la simple gaffe (après tout le même Stephan Tchervonenko a déjeuné avec François Mitterrand dans les premiers jours d’avril), l’hypothèse d’un geste à l’intention des communistes français plutôt que de l’opinion publique, dans une période de relatives tensions entre le PCF et le PCUS ne peut être exclue[58].

Dernier épisode le 17 mai où un fonctionnaire de second plan de l’ambassade soviétique réagit avec vivacité à des propos anti-communistes du lieutenant de VGE, Michel Poniatowski, propos qui avaient auparavant suscité une protestation du PCF d’une virulence un peu disproportionnée. La presse couvre abondamment l’incident apparemment mineur ; il est vrai que l’ambassade s’est donné la peine de contacter téléphoniquement les rédactions pour leur souligner l’émission du communiqué. Selon la lecture des diplomates américains, il pourrait s’agir là d’une concession soviétique au mécontentement des communistes français, faite en geste d’apaisement des tensions suscitées par la visite du 7 mai[59].

Le débat télévisé du second tour

C’est une des grandes nouveautés de ce scrutin : les deux candidats du second tour ont accepté de s’affronter en un duel télévisé en direct, comme on fait aux États-Unis d’Amérique. Voilà qui est plus excitant que la morne campagne officielle où chacun monologue derrière la même table nue. Le jour venu, le 10 mai, ce sont 20 à 25 millions de téléspectateurs, près de la moitié des Français, qui vont assister à la joute télédiffusée sur les deux chaînes de l’ORTF et sur une douzaine de télévisions européennes. Le débat est également retransmis sur France Inter et les radios périphériques.

Pourtant il y a déjà eu des premières ce mois d’avril, lorsque les candidats se sont affrontés sur les radios périphériques. Aucun candidat ne l’a clairement emporté sur un autre dans ces débats, généralement courtois et policés, même si par instants l’un ou l’autre a su montrer son sens de la répartie (ainsi le 25 avril sur Europe 1, François Mitterrand : « Vous avez été onze ans ministre » et Valéry Giscard d’Estaing : « Et vous vous l’avez été onze fois, je les ai comptées ».)

On négocie avec âpreté les conditions du ou des débats ; au début on envisagerait d’en proposer deux aux spectateurs, mais VGE refuse un débat trop proche du scrutin. Il n’y en aura donc qu’un, un vendredi soir, dont la réalisation sera confiée à Roger Benamou. Mitterrand, plutôt réticent au débat télévisé, négocie la non-intervention totale des animateurs et la disposition des caméras. Un tirage au sort préalable à la retransmission donne la parole en premier à Giscard d’Estaing, étant entendu que Mitterrand aura ainsi le privilège de conclure le débat.

Il est entendu que les deux animateurs, les journalistes Alain Duhamel et Jacqueline Baudrier n’auront qu’un rôle technique ; ils sont là pour rappeler aux candidats où ils en sont de leur temps de parole, pas pour orienter le débat. Le choix des sujets est laissé à la libre appréciation des protagonistes qui vont s’invectiver à coup de questions/réponses sur le bilan du gouvernement actuel dont VGE est le ministre des finances et sur les projets d’avenir, notamment du programme commun de la gauche. Prévus sur une durée totale d’une heure trente, le débat est quelque peu prolongé par commun accord pour finir au bout de deux heures.

Aucun des adversaires ne gagnera par KO. Chacun affirme un style, Valéry Giscard d’Estaing cultivant son image de premier de la classe qui connaît les dossiers mieux que François Mitterrand et qui reproche à son adversaire d’être l’homme du passé. François Mitterrand veut se montrer au-dessus de la mêlée en affectant une ironie détachée quand parle son adversaire, pour par instants s’enflammer avec passion, comme lorsqu’il défend sa volonté de faire participer les communistes à son prochain gouvernement ou lorsqu’il défend certains aspects du programme d’union de la gauche.

Finalement ce qu’on retiendra du débat trente ans après, c’est la « petite phrase improvisée » par Valéry Giscard d’Estaing : « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur ». C’est elle que citeront les commentateurs de l’immédiat pour conclure que VGE a marqué quelques points. Mais des observateurs plus au fait des techniques de communication font des remarques plus techniques : Giscard a su mieux que Mitterrand réagir par des mimiques aux propos de son adversaire, prendre la parole pour de courtes interventions, et attirer ainsi la caméra sur lui, donnant une image plus vivante, plus réactive. François Mitterrand en tirera une leçon pour 1981 où il exigera la présence de deux réalisateurs désignés par les deux candidats, et fera âprement négocier l’organisation des plans de coupe ou de réaction[60].

Un sondage Sofres réalisé le lendemain enregistre une soudaine mais ténue hausse des intentions de vote pour Valéry Giscard d’Estaing (elles progressent à 51,5 %) qui reviennent à 50 % dans les jours qui suivent. Effet du débat ou marge d’erreur des estimations ? Cet affrontement télévisé ne semble pas avoir eu un effet significatif sur l’opinion publique, bien que les suffrages très serrés et la très courte campagne électorale font penser que le débat aura forcément influencé certains électeurs qui ont pu faire la différence lors du décompte final.

Le vote outre-mer

Les luttes d’influence pour contrôler les votes dans quelques territoires d’outre mer (Territoire des Afars et des Issas, Comores notamment) sont moins suivies des médias, mais les observateurs avertis —les candidats notamment, mais aussi le Président par intérim Alain Poher ou l’ambassadeur des États-Unis— savent bien que ces territoires peuvent être un enjeu essentiel dans un scrutin qui s’annonce serré.

Dans La Paille et le grain, publié en 1975, François Mitterrand pose crûment le problème : à Djibouti, Ali Aref contrôle 30 000 voix, aux Comores Ahmed Abdallah environ 70 000[61]. On peut légitimement avoir quelques réticences à prendre pour argent comptant les allégations d’un candidat malheureux, mais force est de considérer que les plus hautes autorités de l’État ont les mêmes inquiétudes : Alain Poher fera connaître en privé à plusieurs personnalités le souci que lui inspirent ces manœuvres[62].

Jacques Foccart, avec un sens certain de l’ellipse, est assez transparent à ce sujet dans son journal : « Je vois Ahmed Abdallah, assez longuement. Pour les Comores, cela va marcher » (en date du 9 avril) ; « Je vois Pascal, qui s’occupe des questions de finances dans les DOM-TOM pour le compte de Chaban » (en date du 22 avril) ; on lira aussi la relation d’un coup de téléphone reçu de VGE le 8 mai au matin, suivi l’après-midi d’un rendez-vous au sujet des TOM avec Victor Chapot, trésorier des Républicains indépendants, Foccart concluant la narration de sa journée en spécifiant que « c’est réglé » avec Aref et Abdallah. Mitterrand, pour sa part, prétend qu’Abdallah lui a directement rapporté avoir négocié en tête-à-tête avec Giscard d'Estaing l’apport des voix sous son contrôle en échange de l’indépendance des Comores[63].

C’est dans ce contexte qu’on peut apprécier un incident à la limite du juridique et du politique. La Commission Nationale de Contrôle —un organisme composé de cinq magistrats, et dont le rôle est de veiller à l’impartialité de l’État dans la campagne— ayant décidé d’envoyer des observateurs outre-mer[64], il s’ensuit un conflit de compétences entre celle-ci et le Conseil constitutionnel, qui proteste contre cette initiative[65].

Il convient tout de même de préciser que, hors les trois territoires très sous-développés des Comores, des Afars et des Issas et de Wallis-et-Futuna, les résultats du second tour outre-mer ne divergent pas de façon patente de ceux de métropole et que François Mitterrand l’emporte même à la Réunion et en Polynésie française.

En tout état de cause, ce ne seront pas les territoires d’outre-mer qui feront la différence : même si les comportements pointés par ces quelques observateurs ont pu influer sur une centaine de milliers de voix, on est nettement en dessous de l’écart qui séparera in fine les deux candidats, et Valéry Giscard d’Estaing est également victorieux sur la seule France métropolitaine, de 350 000 voix environ.

Giscard et Mitterrand : deux campagnes

Les observateurs notent en 1974 la pénétration des techniques issues de la publicité dans la conception des campagnes électorales[66]. Il faut tout de même prendre garde : les mêmes références étaient citées en 1965, notamment pour décrire la campagne de Jean Lecanuet. On est dans une logique de progression lente du marketing politique sur un long terme et il n’y a pas de rupture nette en 1974, sauf peut-être sur quelques points précis, notamment l’irruption remarquée des sondages dans la campagne[67].

Les locaux

L’équipe de Valéry Giscard d’Estaing s’installe dans un immeuble de bureaux, au 41, rue de la Bienfaisance, dans le VIIIe arrondissement de Paris, non loin de l’église Saint-Augustin.

Pour sa part, François Mitterrand jette son dévolu sur un étage de la tour Montparnasse, sur la rive gauche —pour la petite histoire on notera d’ailleurs que ces locaux avaient initialement été réservés par Edgar Faure, qui les a libérés en renonçant le 9 avril à sa candidature.

Les équipes de campagne

Du côté de l’équipe giscardienne, un rôle tout particulier est en premier lieu confié au ministre de la Santé Michel Poniatowski. Hors organigramme, il est le proche lieutenant du candidat, celui qui doit être consulté sur toutes les questions importantes. Au même niveau, le numéro un de l’équipe de la rue de la Bienfaisance est Michel d’Ornano, qui en dirige la réflexion politique assisté d’une équipe rapprochée de trois collaborateurs : Jacques Dominati (par ailleurs chargé de la campagne en région parisienne), Jean-Pierre Soisson (pour la campagne en province et outre-mer) et Roger Chinaud à l’organisation générale. Pour l’assister, une « cellule idées » est animée par Christian Bonnet et Jean Serisé, tandis que Lionel Stoléru s’occupe des sondages.

Sur le plan de l’organisation matérielle, Roger Chinaud est spécifiquement en charge des réunions publiques. Trait remarquable de la campagne giscardienne, les services axés sur la communication sont confiés à des techniciens et non à des politiques : un service de relations avec la presse est dirigé par Maurice Dalinval, mais c’est surtout au niveau de la cellule de préparation des documents de propagande que VGE a fait un choix remarquable : c’est un publicitaire professionnel, Jacques Hintzy de l’agence Havas Conseil qui a la charge de ce secteur.

En revanche la tâche très politique du service d’ordre des réunions doit revenir à un homme de confiance. C’est Hubert Bassot qui en est responsable. Cet ancien de l’Algérie française va savoir utiliser les services des groupes de combat de l’extrême-droite. La direction effective du service d’ordre est confiée à un ancien « dur » de l’OAS, Pierre Sergent qui, selon Jacques Berne, partagerait même le bureau de Michel d’Ornano[68] Les nervis qui veillent au grain dans les meetings se font remarquer par des violences dont la presse de gauche fait ses choux gras ; ainsi notamment dans les deux meetings bretons du 24 avril : à Rennes un perturbateur doit être hospitalisé sans connaissance, à Brest un médecin handicapé (il est paralysé d’un bras) qui a pris verbalement la défense d’un perturbateur tabassé est lui-même roué de coups et jeté au sol depuis un escalier — il devra être hospitalisé pour une quadruple fracture de l’avant-bras[69]. Le Figaro, qui il est vrai roule plutôt pour Chaban, peut écrire dans ses colonnes sous la plume de Patrice Delage : « L’extrême-droite assure la sécurité de M. Giscard d’Estaing et de ses meetings. Il fallait le dire ».

Chez François Mitterrand, on citera les noms d’André Rousselet, en charge des finances et de la coordination générale épaulé par Georges Beauchamp à la coordination et Pierre Joxe au financement, de Georges Dayan aux contacts politiques, de Louis Mermaz à l’action départementale, de Charles Hernu aux relations avec les élus, de Jacques-Antoine Gau à celles avec les parlementaires, de Paul Legatte à la documentation, de Georges Fillioud aux contacts avec la presse. C’est l’avocat Robert Badinter qui représente le candidat auprès de la Commission Nationale de Contrôle. Le poste sensible de la gestion des meetings et de leur service d’ordre échoit à Joseph Franceschi. Jean-Pierre Cot et Pierre Guidoni conduisent l’analyse politique.

Pour la conception du matériel de propagande, François Mitterrand n’est pas allé aussi loin que Valéry Giscard d’Estaing et n’a pas fait appel à un professionnel du marketing politique ; toutefois il n’a pas lui non plus confié cette responsabilité à un politique, puisque c’est Claude Perdriel, le directeur général du Nouvel Observateur qui en a la tâche. Celui-ci aura néanmoins à justifier ses choix auprès des « politiques » qui l’entourent et on lui laisse sans doute moins la bride libre qu’à son homologue du camp d’en face.

Les partis ne sont pas représentés en tant que tels. Toutefois Claude Estier, formellement là pour représenter le journal l'Unité est de fait le contact auprès du Parti socialiste, tandis que deux représentants communistes (dont François Hincker) sont admis tour Montparnasse, mais sans bureau et hors organigramme.

Enfin deux autres personnalités participent activement à la campagne également hors structures. Jacques Attali d’abord, sous le pseudonyme de Simon Ther, représente personnellement le candidat dans les négociations difficiles (avec le PSU, mais aussi pour prendre des contacts secrets avec le gouvernement allemand en vue de prévenir d’éventuelles spéculations contre le franc)[70]. Enfin un ami personnel du candidat, François de Grossouvre le suit « comme une ombre » et est pour lui « tout à la fois confident, garde du corps et médecin »[71]

Slogans et « petites phrases »

Il y a d’abord les slogans brefs, ceux qu’on inscrit au-dessus des tribunes, et pour Giscard sur les tee-shirts. Pour François Mitterrand, c’est « Mitterrand Président ». On est plus original à droite avec « Giscard à la barre », qui laissera un souvenir durable.

Puis il y a les slogans utilisés sur les affiches officielles. Au premier tour, on raconte une anecdote instructive sur la campagne de François Mitterrand : alors que Claude Perdriel a suggéré d’utiliser la formule percutante « Changez la France avec François Mitterrand », les politiques de la campagne le lui auraient refusé pour y préférer le lourd : « La seule idée de la droite, garder le pouvoir. Mon premier projet, vous le rendre[72] ». Sur les affiches de VGE, on lira simplement : « Un vrai Président ».

Au second tour, la coïncidence des slogans sur les affiches apposées côte-à-côte est presque cocasse : « Un Président pour tous les Français » pour Mitterrand voisine avec « Le Président de tous les Français » pour Giscard.

Enfin sur le plan des « petites phrases », à long terme, c’est Giscard qui l’aura emporté, puisque deux de ses formulations restent longtemps dans la mémoire collective : le « regarder la France au fond des yeux » de sa déclaration de candidature et bien sûr le fameux « Monsieur Mitterrand, vous n’avez pas le monopole du cœur » du débat télévisé de second tour.

Chacun ses fleurs

Pour Valéry Giscard d’Estaing, deux fleurs sont mises côte à côte pour évoquer le « changement dans la continuité » : le myosotis, symbole de fidélité, et le muguet, fleur du renouveau. Le 1er mai c’est Johnny Hallyday en personne qui vient, devant les objectifs des photographes, offrir le muguet traditionnel à Anne-Aymone[73].

Du côté de François Mitterrand, pas de surprise : la rose, emblème de son parti, est aussi l’emblème de sa campagne. À la fin de chacun de ses meetings, tandis que l'Internationale retentit, le candidat prend une rose et la brandit[74].

Innovations : les tee-shirts de Giscard et les caravanes de Mitterrand

Un gadget inventé par l’équipe giscardienne a laissé un souvenir durable:[75] les tee-shirts qui affichent le slogan « Giscard à la barre » et que portent ses jeunes supporters dans les meetings. Il n’y a pas que le menu fretin pour porter ces tee-shirts : Brigitte Bardot elle-même en revêt ses formes généreuses, et sera d’ailleurs priée par le président de son bureau de vote à Saint-Tropez d’aller se changer avant d’effectuer son devoir électoral… sous l’œil des photographes de presse[76].

À gauche, pas d’innovations aussi mémorables. On s’essaie bien à lancer des « caravanes » sur le modèle de celles qui sillonnent les plages l’été à fins publicitaires, qui vont parcourir entre les deux tours les départements où les experts électoraux ont décelé des réserves de voix plus abondantes. L’une visite la côte Atlantique, l’autre les villes moyennes à une centaine de kilomètres de Paris. Plus remarquable est l’utilisation dans la campagne de Mitterrand d’un mailing, initiative novatrice à l’époque : pour appeler à dons, on va prospecter spécifiquement les cadres supérieurs connus des fichiers détenus par le Nouvel Observateur, que Claude Perdriel met à la disposition du candidat.

Enfin on s’efforce d’accumuler les soutiens de personnalités fameuses. Il n’y a pas que Brigitte Bardot à être sollicitée pour une campagne. Comme jamais, les deux candidats du second tour ont cherché à rassembler des signatures de soutien, parmi les écrivains et les acteurs (pour Giscard Marcel Jouhandeau ou Louis de Funès, pour Mitterrand Vladimir Jankélévitch ou Françoise Sagan), mais aussi parmi le show-business (Stone et Charden ou Sylvie Vartan derrière Giscard, Serge Reggiani et Dalida avec Mitterrand)[77].

Budgets de campagne

Aucune information publique crédible n’est disponible sur ce sujet ; on sait bien qu’à cette époque l’essentiel du financement politique est occulte, et les quelques sources qui ont cherché à reconstituer le coût réel des campagnes obtiennent des résultats qui varient du tout au tout. Enfin à peu près rien n’est accessible au public qui permette d’analyser l’origine des recettes des candidats.

Entre les deux tours, François Mitterrand publie un compte de campagne sommaire, qui ferait apparaître un budget inférieur à 3 millions de francs[78]. Même une observatrice qui ne fait pas mystère de sa sympathie pour ce candidat, Sylvie Colliard, ne peut être dupe ; elle estime pour sa part le coût réel de la campagne du candidat de la gauche à 7 millions environ. Jacques Berne, qui a eu connaissance de cette estimation, évalue pour sa part le budget de VGE à peu près au double, soit à 15 millions de francs[79].

D’autres analystes ne voient pas le même ordre de grandeur : Jacques Gerstlé[80] estime la campagne de chacun des finalistes du second tour à 40 millions de francs ; c’est aussi l’estimation de l’hebdomadaire Valeurs actuelles[81]. Christian Garbar, qui a suivi la campagne bien plus réduite de Jean Royer a obtenu des collaborateurs de ce candidat une estimation du coût de celle-ci à 2 millions de francs (et il laisse entendre qu’il y a là aussi une certaine sous-estimation) ; on a dès lors peine à juger vraisemblables les estimations modérées de Sylvie Colliard et même de Jacques Berne[82].

La télévision

La télévision n’est plus une nouveauté, et tous les candidats savent bien que le choix de l’électeur dépendra pour une bonne part de leurs prestations dans la petite lucarne. Valéry Giscard d’Estaing semble toutefois davantage avoir misé sur ce média que son adversaire : il expose à son équipe de campagne[83] ses priorités : « ce qui compte, c’est le style du candidat à la télévision ».

On a évoqué plus haut le débat du second tour, événement marquant de la campagne ; on citera ici quelques données intéressantes concernant les émissions de la campagne officielle:[84] tout en cultivant son image de « grosse tête », on peut constater que Valéry Giscard d’Estaing est le candidat qui a le mieux compris que la communication à une très large audience exige d’être simple pour être clair. Quoique parlant plus vite que François Mitterrand (115 mots à la minute contre 99) il n’utilise sur l’ensemble des émissions que 1247 mots différents, contre 1611 pour son adversaire.

Cette intéressante étude a également noté la différence d’usage des pronoms entre les trois candidats principaux : chez Giscard c’est le « Je » qui domine (73 % des utilisations d’un pronom personnel), contre le « Vous » chez Chaban (49 %) et, de façon bien moins nette, le « Nous » pour Mitterrand (à 32 %).

Du bon usage de sa famille

Là encore, c’est Valéry Giscard d’Estaing qui innove en choisissant d’exposer aux projecteurs ses quatre enfants, qui forment une pièce importante du système que monte l’équipe giscardienne pour construire l’image du candidat. Ainsi sa fille Jacinthe figure-t-elle à ses côtés sur l’une des grandes affiches de sa campagne[85] tandis que l’aînée Valérie-Anne, étudiante à Sciences Po, est particulièrement active dans l’équipe de campagne et présente dans les pages photo des magazines. La jeune Jacinthe, qui n’a que treize ans, sera même présentée au public au meeting de Poitiers du 11 mai.

François Mitterrand, semble-t-il, traîne un peu des pieds pour suivre la même voie. Il se résout après le premier tour à faire quelques concessions au nouveau goût du jour. Son épouse Danielle viendra donc à ses côtés se présenter aux Français lors du premier spot de la campagne officielle pour le second tour, et c’est la photo en grand format de la famille Mitterrand, avec ses enfants Gilbert et Jean-Christophe —sans oublier le chien— posant devant la maison de campagne de Soustons qui occupera la place d’honneur en première page du document de campagne imprimé à plusieurs millions d’exemplaires pour le second tour.

Aspects juridiques

L’élection présidentielle de 1974 donne lieu à un contentieux relativement peu abondant, et n’est pas à l’origine de décisions juridictionnelles particulièrement remarquées.

Elle offre néanmoins au Conseil constitutionnel l’occasion de réaffirmer sa compétence pour constater la vacance de la Présidence de la République. Comme il l’avait fait à l’occasion de la démission du général de Gaulle[86], le Conseil se réunit et fait publier une déclaration constatative[87].

Le Conseil réaffirme en outre sa jurisprudence Ducatel c/ Krivine du 17 mai 1969[88] et admet la recevabilité de réclamations dirigées contre la liste des candidats. Ainsi, dans une décision répondant à une réclamation du candidat maoïste André Roustan il réaffirme l’inéligibilité des faillis judiciaires[89]; il confirme par ailleurs sur réclamation du candidat régionaliste Robert Lafont que celui-ci n’a pas reçu cent présentations valides : parmi les cent quatorze signatures dont il se targue, dix-huit proviennent d’élus qui ont parrainé plusieurs candidats[90]. Dans cette dernière décision, les commentateurs notent un léger infléchissement de jurisprudence : alors qu’en 1969 en cas de présentation multiple par un même signataire, le Conseil constitutionnel avait retenu la première présentation reçue[91], il considère désormais la totalité des présentations émanant d’un même élu comme nulles.

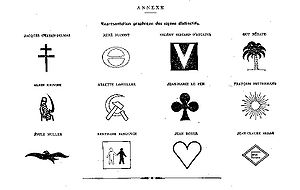

Dans la même logique, le Conseil constitutionnel admet la recevabilité d’une réclamation de François Mitterrand contre la liste des symboles attribués aux candidats (il conteste l’attribution de la croix de Lorraine à Jacques Chaban-Delmas), tout en la rejetant sur le fond[92].

Pour sa part, la Commission Nationale de Contrôle, outre ses interventions dans la campagne outre-mer relatées plus haut, prend quelques initiatives intéressantes dans le cadre de sa mission de contrôle de la campagne télévisée. Elle autorise le débat du second tour en direct (alors que les émissions de la campagne officielle sont en différé, et font l’objet d’un examen avant diffusion) ; dans le cadre de la campagne officielle, sans censurer strictement aucun message programmé par tel ou tel candidat, elle « recommande » à Arlette Laguiller de modifier une formulation sur la « domination coloniale » outre-mer ; elle refuse à Alain Krivine et à Guy Héraud la participation à leurs spots de personnalités n’ayant pas la nationalité française[93].

On remarque davantage les décisions de proclamation des résultats des deux tours de scrutin. Alors qu’en 1965 et 1969 le Conseil constitutionnel s’était borné à faire état de « rectifications d’erreurs matérielles » ou de « redressements jugé[s] nécessaires », il détaille désormais des « annulations » de suffrages, qui concernent deux bureaux au premier tour, et treize au second (cinq totalement, huit partiellement) en exposant par quelles irrégularités le scrutin a été vicié dans chacune des communes concernées[94].

Enfin le Conseil prend une initiative plus singulière, qu’il répètera à partir de 1988 à chaque scrutin présidentiel, et étendra ensuite aux référendums et élections parlementaires : il rend publique une déclaration du 24 mai 1974 (non publiée au Journal Officiel mais reprise dans le Recueil des décisions édité par le Conseil) où il suggère aux pouvoirs publics diverses réformes qui lui paraissent utiles pour garantir la régularité du scrutin[95]. Si certaines sont techniques (l’obligation d’envoyer les signatures de présentation des candidats sur des « formulaires officiels »), l’une au moins est plus directement politique puisque le Conseil recommande d’augmenter le nombre de présentations requises pour autoriser une candidature. La plupart de ses suggestions seront suivies, par voie de révision constitutionnelle ou de loi organique, et à partir de 1981 ce seront cinq cents signatures d’élus qui seront nécessaires pour figurer sur la liste des candidats à l’élection présidentielle.

Les sondages

La banalisation des sondages est une des ruptures les plus marquantes de cette élection par rapport au passé. C’est presque quotidiennement que la presse publie des pronostics de résultats à l’intention de ses lecteurs-citoyens ; on en lira les conclusions ci-dessous. Comme on le voit, tant au premier tour qu’au second les prédictions se sont révélées très proches du verdict des urnes ; en conséquence la confiance en la scientificité et la fiabilité des sondages est forte à la sortie de la campagne et les commentateurs les utilisent sans émettre de doutes sur les éclairages qu’ils peuvent offrir.

Certains journaux, notamment Le Nouvel Observateur, à la pointe pour l’information sérieuse mais distrayante, tentent de briser la monotonie de ces listes de prévisions en publiant des sondages plus spécialisés. Pour cet hebdomadaire de gauche, la Sofres étudiera les reports entre candidats d’un tour à l’autre, ou l’attitude des Français devant la campagne télévisée.

Enfin, invisibles du public, d’autres sondages éclairent les candidats et les aident à affiner leur stratégie en fonction des réactions de l’électorat. Dans l’équipe Giscard, Lionel Stoléru gère une « cellule sondages » ; dans l’équipe Mitterrand on commandera deux études détaillées[96] pour apprécier les atouts et les points faibles du candidat. Même Jean Royer, avec un budget de campagne d’un autre ordre, commandera une étude pour construire son positionnement.

Deux incidents vont tous deux impliquer le quotidien populaire France-Soir. Le premier concerne la publication surprenante par ce journal, le 20 avril[97] d’un sondage émanant des Renseignements généraux. Bien qu’il ne fasse pas état pour le premier tour d’une chute des intentions de vote pour Chaban significativement plus forte que ceux qu’on a pu lire les jours précédents, ce sondage marque un tournant : dans les estimations de second tour, il donne Mitterrand gagnant contre Chaban mais perdant contre Giscard. Plusieurs auteurs voient dans cette fuite bien opportune la patte de Jacques Chirac.

Deuxième incident : la non-publication par France-Soir de son sondage du 17 avril, avant-veille du scrutin, dont les résultats auraient dû figurer dans l’édition du lendemain. Le Président du Sénat, Alain Poher, qui assure l’intérim de la Présidence de la République, prend l’initiative d’écrire personnellement au directeur général du quotidien, Henri Amouroux, pour lui demander de renoncer à cette publication en raison de l’influence qu’elle pourrait avoir sur la sincérité du scrutin. France-Soir défèrera à la demande du Président par intérim et ne publiera les résultats de l’enquête qu’un an plus tard, le 18 mai 1975. Alain Poher avait tort de craindre une manipulation : le sondage prévoyait un match nul entre les deux candidats du second tour.

Le rôle des sondages dans la campagne fait l’objet d’innombrables commentaires[98], le Conseil constitutionnel s’en fera l’écho dans sa « déclaration » du 24 mai et suggèrera l’instauration d’un « véritable statut de la pratique des sondages d’opinion en période électorale ». Une loi[99] viendra en 1977 donner suite à cette suggestion et encadrer désormais la publication de sondages électoraux dont la publication sera désormais interdite dans la semaine précédant chaque tour de scrutin.

On trouvera ci-dessous les résultats des sondages préélectoraux publiés par la presse[100] Les sondages commandés à l’IFOP étaient publiés par France-Soir et Le Point, ceux commandés à la Sofres par Le Figaro et ceux commandés à Publimétrie par L’Aurore. On y a adjoint un sondage sur les reports de voix entre les deux tours, publié par Le Nouvel Observateur et réalisé par la Sofres[101].

Sondages préalables au premier tour

Mitterrand Giscard Chaban Royer 9 avril - Sofres 36 % 27 % 26 % - 9 avril - IFOP 40 % 27 % 29 % - 11-13 avril - Publimétrie 43 % 27 % 24 % - 12-16 avril - Sofres 40 % 28 % 26 % 5 % 16 avril - IFOP 41 % 27 % 25 % 5 % 18 avril - IFOP 42 % 25 % 23 % 5 % 18-19 avril - Ministère de l’Intérieur 43 % 26 % 23 % 6 % 19-20 avril - Publimétrie 44 % 24 % 19 % 7 % 22 avril - Sofres 42 % 28 % 24 % 4 % 22 avril - IFOP 41 % 26 % 23 % 6 % 23-24 avril - IFOP 42 % 31 % 18 % 3 % 25-26 avril - Publimétrie 43 % 31 % 17 % 4 % 29 avril - IFOP 42 % 31 % 18 % 3 % 29-30 avril - Sofres 44 % 31 % 17 % 3 % 30 avril-1er mai - Publimétrie 43 % 30 % 17 % 3 % 2-3 mai - IFOP 45 % 30 % 15 % 3,5 % Résultats du premier tour 43,2 % 32,6 % 15,1 % 3,2 % Sondages entre les deux tours

Giscard Mitterrand 6 mai - Publimétrie 50,4 % 49,6 % 6-7 mai - Sofres 51 % 49 % 7 mai - IFOP 51 % 49 % 7-8 mai - Publimétrie 49 % 51 % 9 mai - IFOP 50 % 50 % 11 mai - Sofres 51,5 % 48,5 % 13 mai - IFOP 50 % 50 % 14 mai - Sofres 51 % 49 % 14-15 mai - Publimétrie 51 % 49 % 17 mai - IFOP 50 % 50 % Résultats du second tour 50,8 % 49,2 % Étude du report des voix entre les deux tours

Électeurs de Chaban Électeurs de Royer Électeurs de Laguiller Report sur Giscard 83 % 80 % 24 % Report sur Mitterrand 11 % 10 % 68 % Abstention ou pas de réponse 6 % 10 % 8 % Les résultats

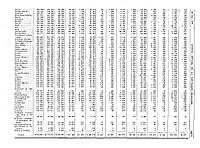

Premier tour, le 5 mai 1974

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 30 602 953 100,00 Abstentions 4 827 210 15,77 Votants 25 775 743 84,23 Blancs ou nuls 237 107 0,92 Exprimés 25 538 636 99,08 Majorité absolue 12 769 319

Candidat % Suffrages François Mitterrand (Parti socialiste, soutenu par le PCF et le MRG) 43,25% 11 044 373 Valéry Giscard d'Estaing (RI, soutenu par le Centre démocrate et le Centre républicain) 32,60% 8 326 774 Jacques Chaban-Delmas (Union des démocrates pour la République, soutenu par le CDP) 13,60% 3 857 728 Jean Royer (Divers droite conservatrice) 03,22% 810 540 Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) 02,33% 595 247 René Dumont (Écologiste) 01,32% 337 800 Jean-Marie Le Pen (Front national) 0,75% 190 921 Émile Muller (Mouvement démocrate-socialiste de France) 0,69% 176 279 Alain Krivine (Front communiste révolutionnaire) 0,37% 93 990 Bertrand Renouvin (Nouvelle Action royaliste) 0,17% 43 722 Jean-Claude Sebag (Mouvement fédéraliste européen) 0,16% 42 007 Guy Héraud (Parti fédéraliste européen) 0,08% 19 255 Second tour, le 19 mai 1974

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 30 600 775 100,00 Abstentions 3 876 180 12,67 Votants 26 724 595 87,33 Blancs ou nuls 356 786 1,34 Exprimés 26 367 807 98,66

Valéry Giscard d'Estaing (RI) 50,81% 13 396 203 François Mitterrand (PS) 49,19% 12 971 604  Les résultats du premier tour par département tels que publiés au Journal officiel :

Les résultats du premier tour par département tels que publiés au Journal officiel :

De Ain à MancheAinsi à l’issue du premier tour, François Mitterrand et les trois candidats d’extrême gauche et écologiste totalisent-ils 47,3 % des suffrages, Valéry Giscard d’Estaing et les quatre candidats qui se désistent en sa faveur en réunissant 52,3 %. Selon Jean-Jacques Becker, la gauche est en léger recul par rapport à ses performances de l’élection législative de 1973[102].

Plusieurs politologues se sont penchés sur les résultats détaillés et ont étudié les transferts de voix entre les deux tours. Avec beaucoup d’assurance, Lucien Boucharenc et Jean Charlot pensent pouvoir affirmer que les électeurs de droite de la législative de 1973 se sont abstenus à 13 % au premier tour de la présidentielle alors que ceux de gauche n’ont déserté les urnes qu’à raison de 4,5 %[103]. Selon eux, la victoire de Giscard s’expliquerait par la mobilisation de cette réserve d’abstentionnistes : dans leur lecture, parmi le million de nouveaux électeurs venus participer au second tour en ayant négligé le premier, les deux tiers environ auraient choisi Valéry Giscard d’Estaing. Par d’autres méthodes, Alain Lancelot estime que parmi ces abstentionnistes repentis, il y en aurait cinq sur huit qui auraient choisi le président élu[104]. Dans les deux cas de figure, les reports gaullistes auraient été suffisamment imparfaits pour que, sans ce renfort de dernière minute, on eût été extrêmement proche d’une victoire de François Mitterrand.

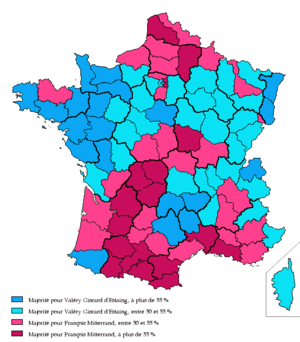

Analyse géographique

Laissant pour le second tour l’examen des votes pour Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, on examinera d’abord les cartes des voix obtenues au premier tour par Jean Royer et Jacques Chaban-Delmas, (cartes qui sont toutes deux disponibles en ligne, tant la carte concernant Royer que la carte concernant Chaban (pour cette dernière la cartographie décrit précisément le poids relatif des votes Chaban parmi les votes pour la majorité)[105].

Pour Royer, ce qui frappe, c’est le caractère totalement localisé de ses rares succès. Malgré son score très médiocre, le candidat parvient à obtenir 33,8 % des suffrages exprimés dans son fief d’Indre-et-Loire. Dans les départements voisins, les scores restent très honorables, particulièrement dans les terres très catholiques de l’Anjou. Ailleurs il n’y a plus que des miettes…

Pour le vote Chaban, on constate de façon évidente un même phénomène de baronnie locale. En métropole, Jacques Chaban-Delmas ne dépasse Valéry Giscard d’Estaing que dans sa base électorale de Gironde et dans trois départements limitrophes : les Landes, la Dordogne et la Charente auxquels il faut ajouter la Corse (il est en revanche en tête des deux candidats de la majorité dans tous les départements et territoires d’outre-mer). Si on descend un peu plus bas dans les scores, jusqu’aux zones où il dépasse les 30 % des voix de droite, on distingue clairement d’une part le midi languedocien et d’autre part les régions situées au nord de Paris. En région parisienne ses meilleurs scores sont obtenus dans les banlieues populaires autour de Saint-Denis. Il n’est pas simple de savoir si on doit lire dans cette géographie le maintien d’un « noyau dur du gaullisme »[106]; ce qui est indéniable c’est que ces régions sont toutes des régions favorables à la gauche : sauf exceptions localisées, les endroits où le score de Chaban est honorable au premier tour, ce sont des endroits où François Mitterrand sera en tête au second tour[107].

Le vote pour Arlette Laguiller obéit lui à une bien curieuse géographie[108]. Ce n’est pas du tout dans les départements ouvriers que la candidate de la classe ouvrière réalise ses meilleurs scores (sur les 19 départements où elle réalise des scores supérieurs à 3 % des exprimés, il n’y en a que 3 dans le tiers nord du pays), mais dans les zones rurales les plus dévitalisées, selon une grande tache qui recouvre le Massif central et en déborde sur les campagnes du Berry au nord, ou du midi toulousain au sud, se riant d’ailleurs des déterminismes politiques traditionnels de ces pays : ses deux meilleurs scores, elle les obtient dans la rouge Creuse (4,15 %) et dans le très conservateur Cantal (4,03 %).

Enfin le tropisme pour René Dumont est à l’est : les bons scores se trouvent en Alsace, en Franche-Comté, en Rhône-Alpes (du moins à l’est du Rhône (3,6 %).

Au second tour[109], on retrouve une France divisée selon un schéma qui rejoint celui des élections de la Quatrième République : le Nord et le Sud sont favorables à la gauche —avec quelques bastions de droite qui s’y intercalent dans les Pyrénées-Atlantiques, les Alpes et la Corse— l’Ouest et l’Est votent nettement à droite, tandis que le Massif central se divise entre les deux camps selon des traditions politiques départementales bien installées et l’agglomération parisienne répartit ses suffrages sur une base sociologique, les quartiers populaires votant à gauche et les quartiers bourgeois à droite.

Ce qui doit d’abord être noté —mais que l’on constatait déjà aux législatives de 1973—, c’est la reconquête du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et des Ardennes par la gauche. Le gaullisme avait nettement séduit ces départements ouvriers, le Parti socialiste et dans une moindre mesure son allié communiste vont bénéficier de son reflux.

Deux tendances longues apparaissent moins directement sur la carte ci-contre, car les départements qu’elles concernent n’ont en général pas encore basculé, mais n’en sont pas moins très perceptibles si on compare les résultats du scrutin à ceux de la présidentielle de 1965 voire aux législatives de 1973. La première est la poursuite du recul de la gauche sur la côte méditerranéenne et en Provence, gigantesque si on se réfère à 1946 (jusqu’à -16 % dans le Var) mais qui est sensible en plusieurs départements (Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Corse) même en prenant 1973 pour référence. La seconde est au contraire la progression de la gauche dans les centres urbains de l’Ouest : si les cartes dressées à l’échelle départementale font encore apparaître une droite dominante presque partout dans cette région, les grands centres urbains de Nantes, Rennes, Caen votent de moins en moins comme les campagnes environnantes et la domination de la droite sur ces régions va pouvoir être mise en cause à terme ; le basculement est déjà apparent en Seine-Maritime qui à partir de cette élection rentre durablement dans la famille des départements favorables à la gauche.

Enfin on mentionnera une autre clé d’analyse géographique des votes[110] qui est la différenciation entre le vote urbain et le vote rural : Valéry Giscard d’Estaing l’emporte à 55 % dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants, alors que sur celles de plus de 100 000 (hors région parisienne) c’est Mitterrand qui est gagnant à 56 %. Sur l’ensemble de l’agglomération parisienne, les candidats sont à peu près à égalité.

Analyse socioprofessionnelle

Une étude détaillée de la Sofres (c’est un sondage postélectoral effectué du 20 au 22 mai) permet d’en savoir plus sur le profil des électorats des deux candidats présents au second tour[111].

Giscard Mitterrand Inactifs 55 % 45 % Agriculteurs 70 % 30 % Cadres supérieurs 63 % 37 % Commerçants et artisans 61 % 39 % Cadres moyens et employés 48 % 52 % Ouvriers 33 % 67 % Giscard Mitterrand Catholiques pratiquants réguliers 80 % 20 % Catholiques pratiquants non réguliers 48 % 52 % Catholiques non pratiquants 28 % 72 % Autres religions 46 % 54 % Sans religion 18 % 82 % Giscard Mitterrand Plus de 65 ans 61 % 39 % Entre 50 et 64 ans 53 % 47 % Entre 35 et 49 ans 51 % 49 % Entre 21 et 34 ans 42 % 58 % Giscard Mitterrand Femmes 53 % 47 % Hommes 48 % 52 % Ces tableaux parlent d’eux-mêmes : on le constate, quel que soit le mode d’approche retenu, des clivages très marqués séparent les électorats de Valéry Giscard d’Estaing et de François Mitterrand. Les tranches de population favorables à la gauche correspondent très nettement au salariat à faibles ou moyens revenus. La répartition en fonction des classes d’âge est également impressionnante : on est d’autant plus giscardien qu’on est vieux. Enfin le clivage religieux est le plus fortement marqué : on le voit, en 1974 le catholicisme est loin d’avoir cessé d’imprégner en profondeur la société française et les pratiquants sont encore assez nombreux pour être la partie de l’électorat dont le vote est décisif.

Chronologie de la campagne électorale

- 2 avril : décès du Président Pompidou

- 4 avril : inhumation dans l’intimité à Orvilliers. Éloge funèbre du Président Pompidou à l’Assemblée nationale. Jacques Chaban-Delmas déclare sa candidature

- 5 avril : Edgar Faure annonce sa candidature

- 6 avril : cérémonie d’hommage solennel à Georges Pompidou à Notre-Dame

- 7 avril : le Comité Central et les groupes parlementaires de l’UDR apportent leur soutien à Jacques Chaban-Delmas

- 8 avril : établissement du décret de convocation des électeurs. Valéry Giscard d’Estaing déclare sa candidature. La candidature de François Mitterrand est approuvée à l’unanimité par un Congrès extraordinaire du Parti socialiste, puis fait l’objet d’une déclaration commune des partis de la gauche.

- 9 avril : Pierre Messmer annonce l’éventualité de sa candidature, Edgar Faure se retire

- 11 avril : déclaration de candidature de Jean Royer

- 14 avril : publication du « Manifeste des 43 » dans Le Journal du dimanche

- 17 avril : un débat radiodiffusé oppose Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand sur Europe 1

- 18 avril : la liste des candidats est arrêtée par le Conseil constitutionnel

- 21 avril : Pierre Messmer exprime son soutien «par discipline» à Jacques Chaban-Delmas

- 24 avril : André Malraux participe à un spot télévisé de la campagne officielle en soutien de Jacques Chaban-Delmas

- 25 avril : débat radiodiffusé entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand sur Europe 1. Meeting unitaire de soutien à François Mitterrand au Parc des expositions de la porte de Versailles

- 2 mai : débat radiodiffusé entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand sur RTL

- 3 mai : débat radiodiffusé entre Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand sur RTL

- 5 mai : premier tour

- 7 mai : proclamation officielle des résultats du premier tour. L’ambassadeur d’Union soviétique rend ostensiblement visite à Valéry Giscard d’Estaing

- 10 mai : un débat télévisé oppose Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, suivi par plus de 20 millions de téléspectateurs

- 16 mai : grand meeting parisien de Valéry Giscard d’Estaing, au Parc des Expositions de la porte de Versailles

- 19 mai : second tour