- Cathédrale Notre Dame de Paris

-

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris

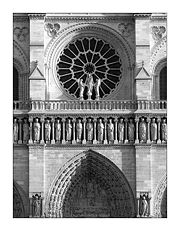

La façade de la cathédrale Nom local Notre-Dame Latitude

LongitudePays France Région Île de France Département Paris Ville Paris Culte Catholique romain Type Cathédrale Rattaché à Archidiocèse de Paris (siège) Début de la construction 1163 Fin des travaux 1345 Style(s) dominant(s) Gothique Classé(e) Monument historique (1862)

Patrimoine mondial (1991[1])Site internet Consulter Localisation modifier

Notre-Dame de Paris, ou simplement Notre-Dame pour les Parisiens, est la cathédrale de l’archidiocèse catholique de Paris.

Notre-Dame de Paris n’est pas la plus grande des cathédrales françaises, mais elle est indiscutablement l’une des plus remarquables qu’ait produites l’architecture gothique en France et en Europe. Elle fut lors de son achèvement la plus grande cathédrale d’occident. Ce chef-d’œuvre, l’un des symboles les plus connus de la capitale française, est situé à l’extrémité est de l’île de la Cité, centre historique de la ville, tout près des berges de la Seine, dans le quatrième arrondissement de Paris. Sa façade occidentale domine le parvis Notre-Dame - place Jean-Paul II.

La construction s’étant étendue sur de nombreuses décennies (deux siècles) sur l’emplacement d’anciens temples païens, le style n’est pas d’une uniformité totale ; elle possède ainsi des caractères du gothique primitif (voûtes sexpartites de la nef) et du gothique rayonnant : on remarque particulièrement l’audace des arcs-boutants du chœur. Sa façade occidentale est un chef-d’œuvre d’équilibre architectural.

Après la tourmente révolutionnaire, la cathédrale a subi de 1844 à 1864 une restauration importante et parfois controversée dirigée par l’architecte Viollet-le-Duc, qui y a incorporé des éléments et des motifs que le monument légué par le Moyen Âge n’avait jamais possédés.

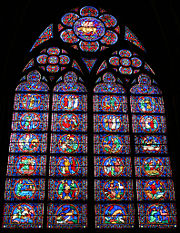

Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi les plus grandes d’Europe et mesurent chacune 13 mètres de diamètre.

Une plaque de bronze incrustée dans le sol de son parvis sert de point zéro de toutes les distances routières calculées à partir de Paris. D’autre part, la cathédrale constitue pour l’IGN un site NTF d’ordre 5[2], sa flèche étant un point géodésique, c’est-à-dire qu’on connaît avec précision ses coordonnées géographiques, (600 985,75 m, 128 058,65 m) en Lambert I, et son altitude, 126,7 m en NGF - IGN69[3].

Ce site est desservi par les stations de métro : Cité et Saint-Michel.

Ce site est desservi par les stations de métro : Cité et Saint-Michel.Histoire

Les étapes de l'édification de la cathédrale

On pense qu’au début de l’ère chrétienne il existait à l’emplacement de Notre-Dame, un temple païen, remplacé ultérieurement par une grande basilique chrétienne sans doute assez semblable aux basiliques antiques. Nous ne savons pas si cet édifice, dédié à saint Étienne, a été élevé au IVe siècle et remanié par la suite ou si il date du VIe siècle avec des éléments plus anciens réemployés (hypothèse de la cathédrale de Childebert Ier, fils de Clovis et de Clotilde).

Quoi qu’il en soit, cette cathédrale Saint-Étienne était de très grandes dimensions pour l’époque. Sa façade occidentale, se trouvait à une quarantaine de mètres plus à l’ouest que la façade actuelle de Notre-Dame et avait une largeur à peine inférieure : elle mesurait 36 mètres. Quant à la longueur de l’ancien édifice, elle était de 70 mètres, c’est-à-dire un peu plus de la moitié de la longueur de la cathédrale actuelle. Des rangées de colonnes de marbre séparaient cinq nefs. L’édifice était orné de mosaïques. Elle était complétée sur son flanc nord par un baptistère, appelé Saint-Jean le Rond. La présence d’un baptistère est attestée avant 451.

La cathédrale Saint-Étienne semble avoir été régulièrement entretenue et réparée, suffisamment en tout cas pour résister aux guerres et aux siècles. Cependant, en 1160, l’évêque Maurice de Sully décida la construction d’un sanctuaire d’un nouveau type beaucoup plus vaste. Comme dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest, les XIIe et XIIIe siècles se caractérisent en effet par une rapide augmentation de la population des villes françaises, liée à un important développement économique, et les anciennes cathédrales étaient un peu partout devenues trop petites pour contenir les masses de plus en plus grandes de fidèles. Les spécialistes estiment que la population parisienne passe en quelques années de 25 000 habitants en 1180, début du règne de Philippe II Auguste, à 50 000 vers 1220, ce qui en fait la plus grande ville d’Europe, en dehors de l’Italie [4],[5].

L’architecture de la nouvelle cathédrale devait s’inscrire dans la ligne du nouvel art que l’on appellera gothique ou ogival. Plusieurs grandes églises gothiques avaient déjà été inaugurées à ce moment : l’Abbatiale Saint-Denis, la cathédrale de Noyon et celle de Laon, tandis que celle de Sens était en voie d’achèvement. La construction, commencée sous le règne de Louis VII dura de 1163 à 1345. À cette époque, Paris n’était qu’un évêché, suffragant de l’archevêque de Sens.

Première période : 1163 - 1250

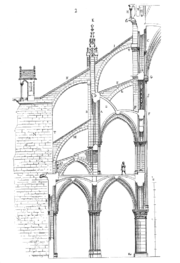

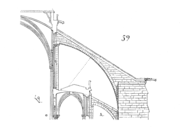

Coupe schématique de la grande nef avec ses deux bas-côtés d’égale hauteur et ses tribunes telle qu’elle se présentait en 1220-1230[6]. Vers 1230, suite à l’agrandissement des fenêtres hautes, on remplaça les arcs-boutants supérieurs à double volée par des grands arcs-boutants à simple volée, tels que le montre la photo ci-dessous. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

Coupe schématique de la grande nef avec ses deux bas-côtés d’égale hauteur et ses tribunes telle qu’elle se présentait en 1220-1230[6]. Vers 1230, suite à l’agrandissement des fenêtres hautes, on remplaça les arcs-boutants supérieurs à double volée par des grands arcs-boutants à simple volée, tels que le montre la photo ci-dessous. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

La moitié inférieure de la face sud de la tour sud, fort peu ornée, a des allures austères de forteresse. Cette partie de la tour est flanquée d’une tourelle polygonale percée de meurtrières et abritant un escalier permettant l’accès aux étages supérieurs. La base des tours date des années 1190-1225, c’est-à-dire du règne de Philippe Auguste

La moitié inférieure de la face sud de la tour sud, fort peu ornée, a des allures austères de forteresse. Cette partie de la tour est flanquée d’une tourelle polygonale percée de meurtrières et abritant un escalier permettant l’accès aux étages supérieurs. La base des tours date des années 1190-1225, c’est-à-dire du règne de Philippe Auguste

En 1163 a lieu la pose de la première pierre par le pape Alexandre III alors réfugié à Sens, en présence du roi Louis VII. L’essentiel des travaux se fera sous la direction de l’évêque Maurice de Sully (1160-1197) et de son successeur Odon de Sully (1197-1208), ce dernier sans lien de parenté avec le premier. On distingue quatre campagnes d’édification correspondant à quatre maîtres d’œuvre différents dont les noms ne nous sont pas parvenus.

- 1163-1182 : construction du chœur et de ses deux déambulatoires.

- 1182-1190 : construction des quatre dernières travées de la nef, des bas-côtés et des tribunes. La construction de la nef commença en 1182, après la consécration du chœur. Certains pensent même que les travaux débutèrent dès 1175. Les travaux s’arrêtèrent après la quatrième travée laissant la nef inachevée.

- 1190-1225 : construction de la base de la façade et des deux premières travées de la nef. On commença l’édification de la façade en 1208. À partir de cette année, les portails furent construits et décorés. L’étage de la rose date de 1220-1225. La construction des premières travées de la nef fut reprise en 1218 afin de contrebuter la façade.

- 1225-1250 : partie haute de la façade, et les deux tours. Agrandissement des fenêtres hautes (suppression des petites rosaces) pour remédier à l’obscurité (vers 1230). Simultanément la toiture des combles des tribunes est remplacée par des terrasses, et de nouveaux arcs-boutants, dotés de chaperons à chéneaux, permettent l’évacuation des eaux de pluie de la partie supérieure de l’édifice. On construit les chapelles latérales de la nef entre les culées des arcs-boutants. La tour sud est achevée en 1240 et l’on abandonne la même année l’idée de doter les tours d’une flèche. En 1250 fin de la construction de la tour nord. À cette date la cathédrale est en fait terminée et totalement opérationnelle. Nous sommes en plein règne de saint Louis. Les phases ultérieures de l’édification concerneront des additions, embellissements, réparations et modifications parfois fort importantes.

Deuxième période : 1250 - moitié du XIVe siècle

À cette époque, on s’aperçut que les portails du transept, construits en style roman, contrastaient par la sévérité de leur style avec la grande façade gothique richement ornée au goût du jour. La reconstruction des parties romanes fut alors prestement décidée par l’évêque Renaud de Corbeil (1250-1268).

Nous connaissons les noms des maîtres d’œuvre qui se sont succédé durant cette période. Il s’agit de Jean de Chelles, Pierre de Montereau, Pierre de Chelles, Jean Ravy, Jean le Bouteiller et Raymond du Temple.

Jean de Chelles procéda à l’allongement du transept, au nord d’abord (vers 1250), puis au sud. On lui doit la façade nord du transept et sa superbe rosace. Suite à son décès en 1265, son travail sur le croisillon sud fut terminé par Pierre de Montreuil à qui l’on doit la façade sud du transept et sa tout aussi belle rosace. Il mourut en 1267. Pierre de Montreuil avait également achevé les chapelles et la porte rouge. De même, il débuta le remplacement des arcs-boutants du chœur.

Son successeur Pierre de Chelles construisit le jubé et commença les chapelles du chevet en 1296.

Ces dernières furent achevées par Jean Ravy qui fut maître d’œuvre de 1318 à 1344. Jean Ravy débuta la construction des admirables arcs-boutants du chœur d’une portée de 15 mètres. Il commença aussi la confection de la clôture du chœur.

En 1344, son neveu Jean le Bouteiller lui succéda jusqu’en 1363.

Après son décès, son adjoint Raymond du Temple termina les travaux, et notamment la superbe clôture du chœur.

Le XVIIIe siècle

Pendant près de trois siècles, on respecta la structure gothique de la grande cathédrale, mais les choses changèrent dès la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV.

La société de cette époque (fin du XVIIe - XVIIIe siècle) n’aimait pas le gothique, jugé art barbare, sombre, archaïque et bien trop austère. Plus d’un prélat rêvait de démolir sa cathédrale gothique pour le remplacer par un sanctuaire classique ou néoclassique. L’obstacle principal était le coût des travaux : détruire et reconstruire une cathédrale coûtait extrêmement cher, et la baisse de la piété, constante depuis la Renaissance, n’était guère propice à la collecte de fonds en faveur d’une gigantesque église. De plus la noblesse — dont les rois —, jadis grande pourvoyeuse de fonds, était bien trop occupée à se construire de somptueux châteaux et à y mener grand train de vie ; quant au petit peuple des fidèles, il n’avait pas les moyens. On se bornait donc à cette époque à reconstruire, généralement en style classique, ce qui s’était effondré (comme la façade de la cathédrale de Luçon ou encore l’entièreté de celle de Rennes), ou alors à détruire et remplacer ce que l’on pouvait détruire et remplacer à moindre frais, à savoir les œuvres d’art et la décoration intérieure.

Ainsi dès la fin du XVIIe siècle, Robert de Cotte démolit le jubé, les stalles, les bas-reliefs des clôtures, ainsi que des tombeaux, cela pour la réalisation du vœu de Louis XIII fait en 1638. Puis en 1756, les chanoines jugeant l’édifice trop sombre demandèrent aux frères Le Vieil de détruire les superbes vitraux du Moyen Âge et de les remplacer par du verre blanc ; après quoi on badigeonna les murs de la cathédrale… Les rosaces furent épargnées. Notre-Dame de Paris fut beaucoup plus touchée par ces changements que les cathédrales des provinces pauvres, dont le clergé n’avait pas les moyens de se payer le saccage de leurs propres églises. Enfin, à la demande du clergé, Soufflot, architecte du Panthéon de Paris, fit disparaître le linteau et une partie du tympan du portail central, y compris une partie du célèbre Jugement Dernier, pour laisser passer plus aisément le dais des processions.

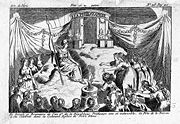

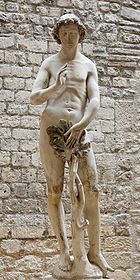

Le culte de la Raison - Fête de la Raison. Estampe de la collection Hennin (Bibliothèque Nationale), 12 × 20 cm, 1793. Commémoration de la Fête de la Raison célébrée à Notre-Dame le Décadi 20 Brumaire de l’an 2e de la République française, c’est-à-dire le 10 novembre 1793. Dans un décor d’inspiration antique, quelques jeunes filles, prêtresses de la philosophie, célèbrent le culte à la déesse Raison, personnifiée par une jeune femme vêtue d’une tunique drapée et d’un bonnet phrygien.

Le culte de la Raison - Fête de la Raison. Estampe de la collection Hennin (Bibliothèque Nationale), 12 × 20 cm, 1793. Commémoration de la Fête de la Raison célébrée à Notre-Dame le Décadi 20 Brumaire de l’an 2e de la République française, c’est-à-dire le 10 novembre 1793. Dans un décor d’inspiration antique, quelques jeunes filles, prêtresses de la philosophie, célèbrent le culte à la déesse Raison, personnifiée par une jeune femme vêtue d’une tunique drapée et d’un bonnet phrygien.

Au cours de la Révolution française, de nombreux actes de vandalisme visèrent la cathédrale : les rois de Juda de la Galerie des Rois de la façade furent décapités et enlevés — on croyait qu’il s’agissait des rois de France. On a retrouvé une bonne partie de ces têtes en 1977, et elles se trouvent actuellement au Musée national du Moyen Âge. Entre autres déprédations, presque toutes les grandes statues des portails furent anéanties et le trésor fut pillé. Le Culte de la Raison fit son apparition à Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793, avec la Fête de la Liberté. Ce culte fut organisé par Pierre-Gaspard Chaumette, et le maître-autel se vit ainsi transformé en autel de la déesse Raison. Fin novembre de cette année, le culte catholique fut d’ailleurs interdit à Paris. La cathédrale fut ensuite transformée en entrepôt.

La restauration du XIXe siècle

Peu après la signature du concordat de 1801, la cathédrale fut rendue au culte (18 avril 1802). On procéda rapidement à quelques réfections d’urgence si bien qu'en décembre 1804, Napoléon Bonaparte put s’y sacrer empereur des Français, en présence du pape Pie VII. L’édifice avait été blanchi à la chaux pour la circonstance, puis dissimulé sous des décors de Charles Percier et François-Léonard Fontaine. Les drapeaux d’Austerlitz avaient été accrochés aux murs afin de masquer le pitoyable état de l’édifice [7].

Une fois la paix retrouvée, la cathédrale était dans un tel état de délabrement que les responsables de la ville commencèrent à envisager la possibilité de l’abattre totalement. Le grand romancier Victor Hugo, admirateur de l’édifice, écrivit alors (1831) son roman Notre-Dame de Paris qui eut un énorme succès et avait notamment pour but de rendre le public conscient de la valeur d’un tel monument. Il réussit à créer un large mouvement populaire d’intérêt en faveur de la cathédrale. Son roman avait rendu vie à un monument alors marginalisé et l’avait rendu plus familier aux parisiens. À cela s’ajoutait le poids du nouveau courant européen appelé romantisme qui s’efforçait de donner aux hommes une nouvelle conception du monde. Par son roman, Victor Hugo contribua largement à sauver le chef-d’œuvre meurtri d’un destin fatal.

Le sort de Notre-Dame focalisa différents courants de pensée : les catholiques bien sûr qui désiraient réconcilier la France avec la piété et la foi d’antan, les monarchistes aussi qui s’efforçaient de renouer avec un proche passé, mais aussi le courant laïc épris de générosité.

Le Ministre des Cultes de l’époque décida d’un grand programme de restauration. L’architecte Godde chargé jusqu’alors de l’entretien de l’édifice et dont les méthodes de restauration faisaient l’unanimité contre elles fut écarté. On se tourna vers Jean-Baptiste-Antoine Lassus et Eugène Viollet-le-Duc qui s’étaient distingués sur le chantier de la Sainte-Chapelle. Ces derniers déposèrent un projet et un rapport, et ayant emporté l’appel d'offres en 1844, présentèrent en 1845 un budget de 3 888 500 francs, qu’ils durent réduire à 2 650 000, pour la réfection de la cathédrale et la construction d’une sacristie. L’Assemblée Nationale vota une loi accordant cette somme[8] et c’est ainsi qu’après de longues années d’attente, la restauration put vraiment débuter. Le maigre budget fut épuisé en 1850. Les travaux s’arrêtèrent. Viollet-le-Duc dut présenter à plusieurs reprises de nouvelles propositions afin que les travaux puissent se terminer. Au total plus de douze millions de francs furent ainsi octroyés. Lassus étant décédé en 1857, c’est lui seul qui termina la restauration le 31 mai 1864.

La construction de la sacristie se révéla un gouffre financier. Il fallut en effet descendre à neuf mètres avant de rencontrer un terrain stable.

L’état lamentable des maçonneries de la cathédrale était généralisé, la porte rouge par exemple était en ruines[9]. On ne comptait plus les pinacles brisés, les gables effondrés. Quant à la grande statuaire des portails et de la façade, il n’en restait plus grand chose. Les restaurateurs durent effectuer un profond travail de recherche afin de restituer (à l’identique si possible, ce qui l’était rarement) les parties dégradées, ce dont témoignent les écrits et dessins de Viollet-le-Duc.

C’est la restitution du programme sculpté de la cathédrale qui constitue la principale réussite des deux architectes. Ils ont d’emblée voulu reconstituer toute l’ornementation sculpturale détruite en s’inspirant ou copiant des œuvres de la même époque et restées intactes (Amiens, Chartres et Reims). Pour ce faire les architectes réunirent une équipe d’excellents sculpteurs sous la direction d’Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume. Beaucoup d’entre eux provenaient de l’atelier de David d’Angers et se connaissaient. Plus de 100 grandes statues furent ainsi créées à destination de l’extérieur, dont les 12 statues en cuivre entourant la base de la flèche, œuvres de Geoffroi-Dechaume lui-même, qui témoignent du grand talent de ce sculpteur[10]. Viollet-le-Duc apporta un très grand soin à la réalisation de ces statues. Elles étaient d’abord dessinées par ses soins, puis une maquette grandeur nature en plâtre était réalisée. On apportait alors les corrections nécessaires jusqu’à ce que l’œuvre soit jugée satisfaisante. À ce moment seulement, on procédait à la réalisation de la statue définitive en pierre. Aucune liberté de création n’était autorisée de la part des sculpteurs dont le travail était totalement contrôlé par les architectes.

Lors de la restauration, la cathédrale fut quelque peu remaniée. La rosace sud par exemple fut pivotée de quinze degrés afin de la faire reposer selon un axe vertical, modification qui, parfois critiquée, était motivée par la nécessité de consolider l’ensemble dont la maçonnerie s’était affaissée. Enfin quelques statues sorties de l’imagination de l’architecte furent édifiées, telles les impressionnantes chimères contemplant Paris du haut de la façade.

La restauration achevée, c’est monseigneur Darboy, archevêque de Paris, qui consacra la cathédrale le 31 mars 1864.

De la restauration du XIXe siècle jusqu’à nos jours

Peu de temps après, la Commune de 1871 faillit anéantir l’édifice. Des émeutiers mirent le feu à quelques bancs et chaises, mais l’incendie fut vite maîtrisé et ne causa que des dégâts très légers.

La cathédrale passa les deux guerres mondiales sans problèmes notables.

Dans les années 1990, les procédés modernes ont permis de redonner à la pierre extérieure de la cathédrale noircie par les siècles, sa pureté et sa blancheur d’origine. On distinguait deux couches distinctes de pollution qui noircissait la pierre :

- une partie brune correspondant à la partie de la pierre exposée à l’air et aux rayons du soleil

- une couche noire de surface constituée de gypse (sulfate hydraté de calcium).

La crasse, représentant un danger pour la pierre, a été éliminée. Les sculptures ont été traitées par laser, micro-gommage et compresses humides afin de pulvériser la poussière sans altérer la patine du temps. Les pierres trop détériorées ont été remplacées par d’autres, identiques, prélevées en région parisienne dans des gisements de calcaire coquillier. De plus, un réseau de fils électriques, invisibles depuis le sol, a entraîné le départ des pigeons responsables d’altérations importantes au niveau des pierres.

Évènements historiques importants

Le Sacre de Napoléon, tableau de Jacques Louis David, 1805-1808, huile sur toile, 610 × 931 cm, Paris, Musée du Louvre – Cette scène se déroule dans le chœur de la cathédrale tel qu’il se présentait à l’époque, avec la décoration des colonnes conçue par Robert de Cotte en 1698.

Le Sacre de Napoléon, tableau de Jacques Louis David, 1805-1808, huile sur toile, 610 × 931 cm, Paris, Musée du Louvre – Cette scène se déroule dans le chœur de la cathédrale tel qu’il se présentait à l’époque, avec la décoration des colonnes conçue par Robert de Cotte en 1698.

Conférence du Père Henri Lacordaire à Notre-Dame de Paris, vers 1845, dessin anonyme, mine de plomb et aquarelle, Bibliothèque nationale de France.

Conférence du Père Henri Lacordaire à Notre-Dame de Paris, vers 1845, dessin anonyme, mine de plomb et aquarelle, Bibliothèque nationale de France.

Notre-Dame bien avant son achèvement est le lieu de moult événements religieux et politiques de l’histoire de France :

- En 1229, le jeudi saint, Raymond VII de Toulouse y fait amende honorable.

- Saint Louis, pieds nus, y dépose la couronne d'épines du Christ en 1239, en attendant l’achèvement de la construction de la Sainte-Chapelle.

- Philippe le Bel y ouvre les premiers États généraux du Royaume de France en 1302

- Couronnement du roi Henri VI d'Angleterre en 1431, vers la fin de la Guerre de Cent Ans (1337-1453), à l’âge de dix ans. Il ne fut jamais reconnu. Charles VII fut déjà couronné roi de France en 1429 à Reims.

- En 1447, Charles VII célèbre par un Te Deum la reprise de Paris.

- Ouverture du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc en 1456

- Mariage de Marguerite de Valois, et de Henri de Navarre, futur Henri IV en 1572

- En 1590, les chefs de la Ligue jurent de ne jamais reconnaitre le huguenot Henri, futur Henri IV.

- En 1594, le 22 mars, c’est cependant Henri IV qui y rend grâce pour Paris reconquis.

- En 1660 : Te Deum célébré à l’occasion du mariage de Louis XIV. Le duc de Luxembourg, futur maréchal, surnommé le tapissier de Notre-Dame, apporte ici les drapeaux ennemis.

- Abjuration de Turenne de sa foi protestante en 1668.

- Bossuet y prononce l’éloge funèbre du grand Condé en 1687

- Durant la Révolution, Notre-Dame est transformée en Temple de la Raison : on y célèbre le décadi 20 brumaire an II (10 novembre 1793) la Fête de la Raison.

- Napoléon Bonaparte s’y sacre (tout seul) empereur des Français, en présence du pape Pie VII le 2 décembre 1804

- Baptême du Roi de Rome en juin 1811

- Le 8 mars 1835, à la demande de monseigneur de Quélen, eut lieu la première conférence d’Henri Lacordaire dans le cadre des Conférences de Notre-Dame, spécialement destinées à l’initiation de la jeunesse au christianisme. Celles-ci, interrompues en 1836, reprirent à partir de 1841 et se poursuivirent au long des années 1840.

- Mariage de Napoléon III le 30 janvier 1853

- Baptême du Prince impérial en 1856

- Messe de Te Deum, en action de grâce à Dieu, pour la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1945

- Funérailles nationales de : Maurice Barrès (1923), maréchal Foch (1929), maréchal Joffre (1931), président Raymond Poincaré (1934), maréchal Leclerc de Hautecloque (1947), maréchal de Lattre de Tassigny (01/1952), Paul Claudel (02/1955), maréchal Juin (1967).

- Cérémonies d’hommage national : général Charles de Gaulle (le 12/11/1970), président François Mitterrand (01/1996), abbé Pierre, (26/01/2007), Sœur Emmanuelle (22/10/2008).

- Cérémonie œcuménique le 3 juin 2009 pour les victimes du vol 447 Air France Rio-Paris.

Structure et dimensions

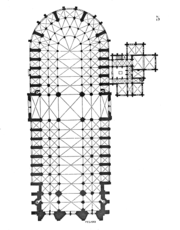

Plan de la cathédrale, in Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle, par Viollet-le-Duc, 1856.

Plan de la cathédrale, in Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle, par Viollet-le-Duc, 1856.

Comme la plupart des cathédrales françaises, Notre-Dame de Paris a un plan en forme de croix latine.

La nef comporte dix travées, le chœur cinq. L’axe de celui-ci est légèrement dévié vers la gauche (nord) par rapport à l’axe de la nef. L’abside est semi-circulaire à cinq pans. La nef est flanquée de doubles collatéraux qui se prolongent par un double déambulatoire, le tout avec chapelles latérales (sauf sur les trois premières travées) et rayonnantes (soit 29 au total, comportant un total 37 travées quadrangulaires). La cathédrale peut contenir jusqu’à 9 000 personnes dont 1 500 dans les tribunes.

- Principales dimensions

- longueur : 130 mètres

- largeur : 48 mètres

- hauteur des tours : 69 mètres

- hauteur de la flèche : 96 mètres

- largeur de la façade : 43,5 mètres

- hauteur de la façade sans les tours : 45 mètres

- longueur du chœur: 38 mètres

- largeur du chœur: 12 mètres

- longueur de la nef : 60 mètres

- largeur du vaisseau central de la nef : 13 mètres

- largeur de chacun des collatéraux : 5,9 mètres

- hauteur sous toit de la nef : 43 mètres

- hauteur sous voûte de la nef et du chœur : 33 mètres

- hauteur sous voûte des collatéraux extérieurs : 10,1 mètres

- hauteur sous voûte des collatéraux intérieurs : 10,5 mètres

- hauteur sous voûte des tribunes : 8 mètres

- profondeur (largeur) des tribunes : 5,9 mètres

- longueur du transept: 48 mètres

- largeur du transept : 14 mètres

- nombre de fenêtres : 113

- nombre de colonnes et piliers : 75

- superficie intérieure : 4 800 m2

- superficie totale : 5 500 m2 (à comparer aux 7 700 m2 d’Amiens)

- superficie des points d'appui : 816,4 m2

- diamètre des rosaces nord et sud : 13,10 mètres (contre 13,36 mètres pour la grande rosace de Notre-Dame de Chartres)

- diamètre de la rosace ouest : 9,70 mètres

Quoique construite après le chœur [13], la nef relève du premier style gothique, avec voûtes sexpartites, cependant sans alternance de piles fortes et de piles faibles comme on le voit à la cathédrale Saint-Étienne de Sens.

Le transept, bien identifiable de l’extérieur du monument, ne fait pas saillie par rapport aux collatéraux et aux chapelles latérales. Il n’a pas de collatéraux.

Hormis le transept, l’élévation intérieure est à trois niveaux, avec grandes arcades, tribunes et fenêtres hautes. Dans les deux premières travées des deux bras du transept, l’élévation est cependant à quatre niveaux. Au XIXe siècle, le restaurateur Viollet-le-Duc entreprit de « corriger » la dixième travée de la nef, en y recréant les quatre niveaux tels qu’ils se présentaient avant les modifications apportées dans les années 1220 au plan initial. Depuis lors, certains spécialistes estiment que cette dixième travée est l’œuvre de Viollet-le-Duc, affirmation peut-être exagérée dans la mesure où seule la partie supérieure a été transformée. Cette modification délibérée a justifié des vives critiques à son encontre.

Les façades nord et sud du transept présentent de magnifiques rosaces ornées de vitraux, parmi les plus grandes d’Europe (diamètre : 13,1 m).

Éléments architecturaux extérieurs

Le parvis

Le parvis est la grande zone ouverte se trouvant juste devant la façade ouest. Le mot parvis vient du latin paradisius, paradis. Lorsque la cathédrale fut construite, le parvis était assez étroit. La cathédrale était située parmi d’innombrables bâtiments en bois de petite taille, telle que des maisons, boutiques et auberges. Le parvis conserva des dimensions modestes jusqu’au XVIIIe siècle, époque à laquelle l’architecte Beaufrand l’agrandit. Il fut remodelé à plusieurs reprises par la suite, notamment depuis 1960.

Le kilomètre 0 des routes françaises se trouve sur le parvis, à quelques mètres à peine de l'entrée de la cathédrale.

Depuis le XIXe siècle, de nombreuses fouilles archéologiques ont été entreprises sous le parvis de Notre-Dame de Paris, dont deux campagnes plus importantes : la première eut lieu en 1847 et fut menée par Théodore Vacquer, la seconde plus récente de 1965 à 1967 fut dirigée par Michel Fleury. Ces fouilles ont permis de mettre au jour d’importants vestiges gallo-romains et du haut Moyen Âge, et notamment les fondations d’un grand édifice religieux de forme basilicale à cinq nefs. Ces vestiges seraient ceux de la basilique Saint-Étienne, construite au IVe ou au VIe siècle et qui constitue la cathédrale précédant l’édifice actuel de Notre-Dame. Une crypte a été aménagée afin de préserver l’ensemble de ces substructions et de les rendre accessibles au public : on l’appelle Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame. Depuis l’été 2000, elle est gérée par le musée Carnavalet.

Panorama en projection stéréographique du parvis de Notre-Dame de Paris réalisé par Alexandre Duret-Lutz

Les tours

Voûtes de la salle du premier étage de la tour nord (début du XIIIe siècle), là où les touristes peuvent s’approvisionner en livres et brochures. Les baies que l’on voit s’ouvrent sur le parvis (ouest), juste à côté de la rosace. Elle est l’œuvre du troisième architecte de la cathédrale (1190-1225) dont le nom ne nous est pas parvenu.

Voûtes de la salle du premier étage de la tour nord (début du XIIIe siècle), là où les touristes peuvent s’approvisionner en livres et brochures. Les baies que l’on voit s’ouvrent sur le parvis (ouest), juste à côté de la rosace. Elle est l’œuvre du troisième architecte de la cathédrale (1190-1225) dont le nom ne nous est pas parvenu.

Les deux tours de la façade occidentale ne sont pas exactement jumelles. La tour nord (gauche) est légèrement plus forte et plus large que la tour sud, ce qui se remarque facilement en observant l’ensemble depuis le centre du parvis. À cette différence correspond, au niveau de l’étage du balcon de la Vierge situé sur la façade, une largeur nettement plus importante du contrefort nord de la tour nord par rapport au contrefort sud de la tour sud.

Au fil des ans, il a été suggéré à plusieurs reprises que les plans originaux de Notre-Dame, que nous ne possédons plus, prévoyaient deux flèches qui s’élèveraient des tours. Les solides clochers auraient pu sans aucun doute supporter de telles structures. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils étaient censés être dotés de flèches. La cathédrale d’Amiens ainsi que d’autres cathédrales suivirent le modèle de Notre-Dame et ne possèdent pas non plus de flèches (il est vrai que la cathédrale de Reims aurait dû en posséder, selon les plans initiaux, mais elles ne furent jamais achevées. Quant à la cathédrale d’Amiens, les tours n’ayant qu’une profondeur de 6 mètres ne pouvaient supporter de telles structures). Pendant la restauration qui eut lieu entre 1844 et 1864, l’idée des flèches fut à nouveau suggérée. Le restaurateur Viollet-le-Duc, voulant faire échouer le projet, dessina un plan très précis de la cathédrale avec de telles flèches afin de montrer à la population le résultat peu esthétique auquel ce projet aboutirait. Certains experts ont affirmé depuis, sur la base de ses plans et de ses écrits, que Viollet-le-Duc était lui-même en faveur de ces flèches[14].

Entre les deux tours, à l’arrière de la galerie supérieure de la façade faite d’une colonnade, et à l’avant du pignon de la nef, il existe une sorte d’esplanade, toit plat qu’on appelle l’aire de plomb ou la cour des réservoirs. Des plaques de plomb la recouvrent, et des bassins y ont été aménagés qui contiennent de l’eau utilisable rapidement en cas d’incendie. En arrière de l’aire de plomb s’élève le grand pignon triangulaire qui termine à l’ouest le comble de la nef : sur sa pointe, un ange sonne la trompette.

Les tours de la cathédrale sont accessibles au public et offrent une vue imprenable sur Paris[15].

La tour nord abrite un escalier de 387 marches. Au premier étage, au niveau de la galerie des rois et de la rosace, se trouve une grande salle gothique comportant un comptoir d’approvisionnement pour touristes et visiteurs. On peut y voir en plus diverses statues originales de la cathédrale ainsi que des toiles de Guido Reni, Charles André van Loo, Étienne Jeaurat et Lodovico Carracci.

La façade ouest

La façade correspond en grande partie à la vision d’Eudes de Sully, évêque de Paris de 1197 à 1208. Sa construction dura un demi-siècle, de 1200 à 1250. Sa composition architecturale est une conception géométrique simple. Elle a une largeur de 43,5 mètres (135 pieds-du-roi) et une hauteur de 45 mètres (141 pieds), mis à part la hauteur des tours. Elle comporte, de bas en haut, l’étage des trois portails, la galerie des rois, puis un étage occupé au centre par la rosace ouest, avec des deux côtés sous les tours, des fenêtres géminées surmontées de petites rosaces sous un arc en tiers point, enfin un dernier étage de colonnades reliant les deux tours et qui se prolonge sur les quatre faces de ces dernières. Au-dessus de l’ensemble, au nord et au sud, se trouvent les tours elles-mêmes, à toit plat.

La façade, à la fois rigoureuse et linéaire, met en valeur de façon étonnante le cercle du vitrail de la rosace inscrit au centre d’un carré de plus de 40 mètres de côté. De nombreux observateurs ont remarqué que l’effet général de cette dernière est semblable à celui d’une hostie.

Juste au niveau surplombant les trois portails, on observe la galerie des Rois de Juda (et non pas des rois de France). Ces reconstitutions sont l’œuvre de Viollet-le-Duc (il s’y est d’ailleurs lui-même représenté) et les fragments originaux peuvent être observés au musée du Moyen Âge à l’hôtel de Cluny à Paris.

La façade est soutenue à l’extérieur par quatre contreforts, deux pour chaque tour, encadrant les trois portails. Sur ces contreforts, des niches abritent quatre statues refaites au XIXe siècle par l’équipe de restaurateurs de Viollet-le-Duc. Il s’agit, de gauche à droite de saint Étienne, puis de deux allégories, l’Église à gauche, la Synagogue à droite et enfin (contrefort sud) d’un évêque, très vraisemblablement saint Denis.

Le portail du Jugement Dernier

Il s’agit du portail principal de la cathédrale. Son imagerie est saisissante. La remarquable sculpture du tympan date des années 1210. Elle représente d’une manière étendue les scènes du jugement dernier – lorsque, selon la tradition chrétienne, les morts ressuscitent et sont jugés par le Christ. Sur le linteau inférieur, on peut voir les morts sortir de leurs tombes. Ils sont réveillés par deux anges qui, de chaque côté, sonnent de la trompette. Parmi ces personnages, tous vêtus, on peut voir un pape, un roi, des femmes, des guerriers, et même un noir d’Afrique.

Statues du piédroit de gauche : les Apôtres saint Barthélemy, saint Simon, saint Jacques le Mineur, saint André, saint Jean et saint Pierre.

Au piédroit de droite : saint Paul, saint Jacques le Majeur, saint Thomas, saint Philippe, saint Jude et saint Matthieu.

Au-dessus, l’archange saint Michel utilise une balance pour peser les péchés et les vertus. Deux démons essayent de faire pencher l’un des plateaux de leur côté. Les élus sont à gauche, tandis qu’à droite les damnés enchaînés sont menés en enfer, poussés par d’autres démons, laids, cornus et aux regards diaboliques. Les expressions de ces damnés sont rendues avec un rare talent : la terreur et le désespoir se lisent sur leur visage.

Sur le tympan supérieur, le Christ, le torse à moitié nu pour montrer ses plaies, préside cette cour divine. Deux anges, debout, à droite et à gauche, tiennent les instruments de la Passion. De chaque côté, la Vierge Marie et saint Jean sont placés à genoux et implorent la miséricorde du Christ.

Les claveaux inférieurs des voussures sont occupées, du côté des damnés par des scènes de l'enfer, et du côté des élus, par les patriarches, parmi lesquels on voit Abraham tenant des âmes dans un repli de son manteau [16],[17],[18]. Il s’agit là d’une démonstration bien concrète de l’imagerie chrétienne développée au Moyen Âge par l’Église, qui influence alors grandement le peuple. Encore, à cette époque la scène était entièrement peinte et dorée. Groupés au paradis sur les premières voussures, l’ensemble des anges qui regardent la scène du Jugement ont plutôt l’air curieux et étonnés de voir ce qui se passe. L’impression générale qui se dégage de l’imagerie est loin d’être pessimiste. L’enfer n’occupe qu’une très petite partie de l’ensemble et tout est fait pour souligner la miséricorde du Seigneur. La Vierge Marie et les saints du paradis, symbolisés par saint Jean, intercèdent pour nous, et l’image de Jésus, qui domine la scène montrant ses plaies, nous rappelle qu’il est venu sur terre en tant que Rédempteur, pour racheter nos péchés.

La scène du Jugement Dernier figure également sur de nombreuses autres cathédrales gothiques et notamment à la cathédrale de Chartres, ainsi qu’à celles d’Amiens, de Laon, de Bordeaux et de Reims.

Ce portail, dont la magnifique scène du Jugement qui le surmonte, connut d’importantes déprédations au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

En 1771, sur commande du clergé, Soufflot le mutila sérieusement, supprimant le trumeau et entaillant les deux linteaux en leur centre. Lors de la restauration du XIXe siècle, Viollet-le-Duc enleva les parties latérales restantes des linteaux et les déposa au musée. Puis il reconstitua de manière admirable l’ensemble du Jugement Dernier, y compris les parties manquantes, aidé en cela par des dessins effectués avant les transformations de Soufflot. Ainsi seule la partie supérieure de la scène date du XIIIe siècle, les deux parties inférieures étant modernes. Par contre les voussures entourant le tympan, et leurs sculptures sont d’époque, elles aussi.

Le trumeau fut également reconstitué par l’équipe de restaurateurs. La grande statue qui y figure, celle du « Beau Dieu » est l’œuvre d’Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume d’après le dessin — maintes fois remanié — de Viollet-le-Duc. Il est placé sur un socle où sont sculptés les arts libéraux.

Quant aux douze grandes statues des Apôtres installées sur les deux piédroits du portail (2 × 6 statues), fracassées en 1793 par les révolutionnaires comme presque toutes les autres grandes statues de la cathédrale, elles sont également des reconstitutions du XIXe siècle, d’ailleurs admirablement refaites. On reconnaît successivement à gauche saint Barthélemy, saint Simon, saint Jacques le Mineur, saint André, saint Jean et saint Pierre. À droite : saint Paul, saint Jacques le Majeur, saint Thomas, saint Philippe, saint Jude et saint Matthieu.

Au piédroit gauche, du côté du Paradis, figurent les vierges sages, alors qu’au piédroit opposé, on peut voir les vierges folles. Les sculptures de ces vierges ont également été refaites au XIXe siècle.

Sous les grandes statues des piédroits on peut admirer deux bas-reliefs conçus sous forme de médaillons, l’un à gauche, l’autre à droite, superposant des représentations des Vertus et des Vices, et ce d’après des scènes de la vie, facilement compréhensibles par le peuple chrétien de l’époque. La Douceur par exemple utilise le symbole du mouton, la Force est représentée par une armure, la versatilité nous montre un moine jetant son froc aux orties, etc. Cette thématique est reprise dans la rosace ouest. Toutes ces scènes ont également près de huit siècles d’âge.

Le Beau-Dieu de Notre-Dame de Paris qui se dresse au trumeau du portail du Jugement Dernier est une des œuvres les plus remarquables d’Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume. À l’arrière, sur les portes, les pentures et leurs arabesques, sont une fort belle restitution du XIXe siècle.

Abraham au paradis recueillant trois âmes pieuses dans son giron - détail de l’extrémité inférieure de la deuxième voussure gauche du portail. Contrairement aux grandes statues des piédroits, la statuaire des voussures n’a pas été reconstituée au XIXe siècle, mais date du tout début du XIIIe siècle.

On serait incomplet en ne mentionnant pas le fait que ce portail est de loin l’endroit le plus populaire, le plus visité et le plus admiré de toute la cathédrale, ce dont témoignent les innombrables photographies qui en sont prises. Tout concourt en effet à attirer les foules, chrétiennes ou non, du monde entier : l’admirable équilibre et l’extrême lisibilité du sujet, au centre d’une façade perçue à juste titre comme de toute beauté. Ajoutons à cela l’incontestable réussite de la restauration du XIXe siècle qui fait qu’à part les spécialistes et les initiés, il est presque impossible de distinguer ce qui date du XIIIe siècle, de ce qui fut recréé à l’époque de Viollet-le-Duc et de son équipe, et qui, respectueux de l’esprit de l’époque, se fond presque parfaitement dans l’ensemble voulu au Moyen Âge.

Le portail de la Vierge

Ce portail est dédié à la Vierge Marie. Il est un peu plus ancien que le portail du Jugement Dernier et date des années 1210. Gravement endommagé en 1793 (les neuf grandes statues avaient été détruites), il a fait l’objet d’une remarquable restauration au XIXe siècle, grâce à une abondante documentation qui a servi de base à la restitution des statues.

Dans le mur de la façade, autour des arcs du tympan, on remarque une cannelure pointue. Les bâtisseurs voulaient que ce portail soit différent des autres en l’honneur de la Vierge, à laquelle la cathédrale est dédiée.

Le portail comporte deux linteaux. Au linteau inférieur, des rois d’Israël et des prophètes entourent l’Arche d’alliance. Celle-ci se trouve juste au-dessus du dais recouvrant la statue de la Vierge à l’enfant, foulant aux pieds le serpent, symbole de Satan, et située au trumeau du portail (refaite au XIXe siècle). Le linteau supérieur représente la résurrection de la Vierge. Deux anges la sortent du tombeau, en présence du Christ et des apôtres y compris saint Paul. Aux deux extrémités, saint Paul et saint Jean sont représentés abrités respectivement par le figuier et l'olivier.

Au sommet du tympan, on assiste au couronnement de la Vierge Marie. Celle-ci est assise à la droite du Christ; et un ange, se trouvant au-dessus d’elle, place une couronne en or sur sa tête.

Les voussures encadrant le tympan sont occupées par des prophètes, des rois, des anges et des patriarches.

Les quatre grandes statues du piédroit de gauche du portail de la Vierge refaites au XIXe siècle représentent un roi non identifié et saint Denis décapité, portant sa tête et entouré de deux anges.

Les grandes statues du piédroit de droite du portail de la Vierge représentent saint Jean-Baptiste, saint Étienne, sainte Geneviève et un évêque non identifié. Elles ont aussi été refaites au XIXe siècle. Remarquez à gauche, près du vantail les bas-reliefs représentant des signes du zodiaque et des travaux des mois. Ils datent du début du XIIIe siècle.

Les grandes statues des piédroits représentent notamment des saints parisiens. À gauche se trouvent un roi (non identifié) et saint Denis décapité, portant sa tête et entouré de deux anges. À droite : saint Jean-Baptiste, saint Étienne, sainte Geneviève et un évêque. Les bas-reliefs mutilés des niches situées sous ces statues représentent des scènes de leur vie respective.

La tentation d’Adam au jardin d’Éden par le diable, en l’occurrence la diablesse Lilith, grande séductrice dotée d’une queue de serpent

La tentation d’Adam au jardin d’Éden par le diable, en l’occurrence la diablesse Lilith, grande séductrice dotée d’une queue de serpent

Particularité intéressante de ce portail : les faces latérales du trumeau, ainsi que les parties centrales des piédroits situées près des vantaux sont constituées d’une série de bas-reliefs représentant le zodiaque, les travaux des mois chez les pauvres et chez les riches, les saisons et les âges de la vie, le tout magnifiquement traité.

Lilith et le péché originel

Enfin la partie inférieure du trumeau, sous les pieds de la Vierge est ornée d’un superbe bas-relief en trois séquences représentant le passage d’Adam et Ève au jardin d’Éden ou paradis terrestre, et la tentation d’Adam suivie du péché originel.

La première scène nous montre Dieu prélevant une côte à Adam endormi au pied d’un arbre, et transformant la côte en Ève, afin qu’il eût une compagne.

La seconde partie du bas-relief représente le péché originel. Le couple se trouve aux pieds de l’arbre de la connaissance du bien et du mal aux fruits défendus. Le diable a la forme d’une femme séduisante munie d’une longue queue de serpent. Il s’agit en fait de Lilith, personnage biblique absente de la bible canonique, mais présente dans les écrits rabbiniques du Talmud de Babylone. D’après la tradition juive, elle serait la première épouse d’Adam qui aurait quitté le paradis terrestre suite à son refus de se soumettre à ce dernier en adoptant la position inférieure lorsqu’ils faisaient l’amour. Elle refusa ensuite d’obéir à Dieu qui lui intimait l’ordre de se soumettre à Adam. Chassée de la surface de la terre, cette séductrice perverse finit par devenir diablesse et favorite de Lucifer. Elle revint tenter le couple dont elle était jalouse, afin de précipiter leur malheur.

Enfin la dernière scène de ce bas-relief représente l’expulsion des premiers hommes hors du jardin d’Éden, Dieu ayant averti le serpent que la femme serait dorénavant son pire ennemi et lui écraserait la tête. Le fait d’avoir précisément placé cette scène sous les pieds de la Vierge Marie, elle qui réhabilite totalement la femme, est hautement symbolique.

Le portail Sainte-Anne

Le portail Sainte-Anne est dédié à la vie de sainte Anne, la mère de la Vierge. Il est en fait récupéré de l’église antérieure à la cathédrale actuelle. Il est constitué en grande partie de pièces sculptées vers 1140-1150[19] pour un portail plus petit. On peut donc distinguer dans l’ornementation du portail Sainte-Anne des pièces du XIIe siècle (le tympan et la partie supérieure du linteau, deux tiers des sculptures des voussures de l’archivolte, les 8 grandes statues des piédroits, le trumeau), et d’autres du XIIIe siècle (partie inférieure du linteau et les autres statues des voussures de l’archivolte). Ces dernières ont été sculptées pour faire le raccord.

Les statues du piédroit de droite du portail sont aussi des restitutions du XIXe siècle. De gauche à droite : saint Paul, David, la sibylle et Isaïe

Les statues du piédroit de droite du portail sont aussi des restitutions du XIXe siècle. De gauche à droite : saint Paul, David, la sibylle et Isaïe

Les quatre grandes statues du piédroit de gauche du portail Sainte-Anne, anéanties à la révolution ont été remplacées par celles-ci qui datent du XIXe siècle. De gauche à droite : Élie, la veuve de Sarepta, Salomon et saint Pierre

Les quatre grandes statues du piédroit de gauche du portail Sainte-Anne, anéanties à la révolution ont été remplacées par celles-ci qui datent du XIXe siècle. De gauche à droite : Élie, la veuve de Sarepta, Salomon et saint Pierre

Le trumeau du portail présente une grande statue de saint Marcel, évêque de Paris, foulant aux pieds le dragon de la légende[20]. C’est en fait une copie effectuée au XIXe siècle. L’original se trouve dans la salle haute aménagée dans la tour nord. En 1793, la statue de saint Marcel du trumeau fut mutilée (visage) et les huit statues des piédroits déposées. Les couronnes furent également endommagées. Fort heureusement certains fragments furent redécouverts plus tard (dont un grand nombre en 1977), si bien qu’aujourd’hui on a pu reconstituer plus ou moins au musée de Cluny le portail d’avant la révolution.

Les huit grandes statues des piédroits que l’on peut admirer actuellement datent du XIXe siècle. Elles représentent de gauche à droite et successivement : Élie, la veuve de Sarepta, Salomon et saint Pierre. Puis saint Paul, David, la sibylle et Isaïe.

Les deux linteaux ont été très visiblement sculptés à des dates différentes et par des sculpteurs de style fort différent. Le linteau inférieur constitue une pièce de raccord entre les deux portions du portail datant de l’époque de l’église antérieure. Il a été ajouté lorsque le portail fut remonté au début du XIIIe siècle. Il présente une série de personnages aux formes lourdes possédant une tête disproportionnée et vêtus de draperies trop grandes. Sur le linteau supérieur se trouvent des scènes de la vie de sainte Anne et de la Vierge.

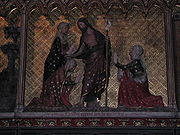

Au-dessus des deux linteaux, le tympan présente une Vierge en majesté. Ce portail est connu principalement en raison de la polémique concernant deux des personnages figurant sur ce tympan. Autour du groupe comprenant la Vierge majestueuse tenant Jésus-Christ enfant dans ses bras et deux anges, se trouvent deux personnages : un évêque et un roi. La tradition veut que ces personnages représentent l’évêque Maurice de Sully, fondateur de Notre-Dame, et Louis VII, roi de France à l’époque. Mais certains experts mettent en doute cette théorie et soutiennent que le personnage religieux est saint Germain, évêque de Paris au VIe siècle, et que le roi est Childebert Ier, fils de Clovis. D’autres experts affirment même que ces personnages ne peuvent pas être identifiés.

Enfin les deux vantaux de la porte sont dotés d’admirables pentures, chefs-d’œuvre de la serrurerie-ferronnerie du XIIe siècle.

La galerie des rois

À vingt mètres du sol, une série de vingt-huit personnages royaux représente les vingt-huit générations des rois de Judée qui ont précédé le Christ. Chaque statue mesure plus de trois mètres cinquante de haut.

Les têtes des statues datent du XIXe siècle et sont le produit des ateliers de sculpture du restaurateur Viollet-le-Duc. En effet, les statues d’origine furent décapitées en 1793 pendant la Révolution française par les sans-culottes, qui, à tort, croyaient qu’elles représentaient des souverains du royaume de France. Il ne reste aujourd’hui que des fragments des statues médiévales.

Vingt-et-une têtes originales ont été retrouvées en 1977, à l'occasion de travaux entrepris pour la rénovation de l'hôtel Moreau, rue de la Chaussée-d’Antin dans le 9e arrondissement de Paris, et sont actuellement exposées au musée national du Moyen Âge (musée de Cluny). Bien que mutilées par leur chute, elles ont conservé des traces de polychromie (du rose sur les pommettes, du rouge pour les lèvres, du noir pour les sourcils, etc.).

Le balcon de la Vierge

Cette statue de la Vierge consacre la totalité de la façade à la mère du Christ. Elle fut commandée par Viollet-le-Duc pour remplacer la statue originale de l’époque médiévale, sévèrement endommagée par les années et les conditions climatiques. La rosace ouest se trouvant derrière cette statue constitue une auréole magnifique. Viollet-le-Duc plaça également des statues d’Adam et Ève devant les baies de chaque côté de la rosace. Il s’agit là, d’après la plupart des experts, de l’erreur principale de Viollet-le-Duc dans une restauration qui, sinon, peut être qualifiée de remarquable. Tout semble prouver qu’aucune statue n’ait existé à cet emplacement. Les statues d’Adam et Ève auraient en fait dû être placées dans des renfoncements du mur le plus éloigné du bras sud du transept.

La rosace ouest

Cette rosace semble énorme, mais bien qu’elle soit de dimension non négligeable, il s’agit en fait de la plus petite des trois rosaces de la cathédrale. Elle mesure neuf mètres soixante de diamètre.

Elle fut presque entièrement refaite par Viollet-le-Duc lors de la grande restauration du XIXe siècle. Au centre : la Vierge. Tout autour on peut voir les travaux des mois, les signes du zodiaque, les Vertus et les Vices ainsi que les prophètes.

Les façades latérales de la cathédrale

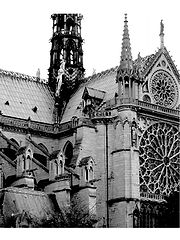

Les grands arcs-boutants de Notre-Dame de Paris, d’une portée allant jusqu’à 15 mètres, sont construits d’une seule volée. L’édification de tels arcs-boutant est très rare dans l’architecture gothique. Ils nécessitent en effet une culée particulièrement massive. On les retrouve autour de la nef, comme autour du chœur. Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

Les grands arcs-boutants de Notre-Dame de Paris, d’une portée allant jusqu’à 15 mètres, sont construits d’une seule volée. L’édification de tels arcs-boutant est très rare dans l’architecture gothique. Ils nécessitent en effet une culée particulièrement massive. On les retrouve autour de la nef, comme autour du chœur. Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

La construction de la nef commença en 1182, après la consécration du chœur. Certains pensent même que les travaux débutèrent dès 1175, avant la consécration[21]. Les travaux s’arrêtèrent après la quatrième travée laissant inachevée la nef tandis qu’on commença l’édification de la façade en 1208. L’édification de la nef fut reprise en 1218 afin de contrebuter la façade.

À la fin des années 1220, le quatrième architecte de Notre-Dame entreprit de modifier totalement le plan initial au niveau de la partie supérieure de l'édifice, alors que celui-ci était encore en cours de construction. L’obscurité de Notre-Dame, jugée trop importante dès le début de la construction, était devenue insupportable, surtout par comparaison avec la clarté dans laquelle baignaient les sanctuaires plus récents encore en construction. Une mise à niveau devenait indispensable si l'on désirait que la cathédrale reste la référence et ne soit pas considérée comme archaïque. On procéda donc à d’importantes modifications. L’architecte entreprit alors l’allongement des baies vers le bas par suppression de l’ancien troisième niveau, celui des roses de l’ancien édifice donnant sur les combles des tribunes. On supprima dès lors ces combles au profit d’une terrasse coiffant ces tribunes et formée de grandes dalles.

Se posait alors le problème de l’évacuation des eaux de pluie qui risquaient de stagner suite à la suppression du toit incliné des tribunes. L’architecte dut de ce fait introduire un élément nouveau dans l'architecture, dont nous sommes aujourd'hui encore héritiers : recueillir les eaux de pluie sous la toiture par un système de chéneaux, et les évacuer de proche en proche par des conduits verticaux vers un système se terminant au niveau de longues gargouilles destinées à les projeter au loin de l'édifice [22]. Cela constituait un système tout à fait nouveau de gestion des eaux de pluie au sommet des bâtiments. En corollaire toute une série d’autres modifications durent être effectuées au niveau supérieur de l’édifice (parties hautes du vaisseau principal) : reprise de la toiture et de la charpente, remontée des murs gouttereaux, création de chéneaux. Surtout on remplaça les arcs-boutants supérieurs à double volée par des grands arcs-boutants à simple volée lancés au-dessus des tribunes.

Les grands arcs-boutants de la nef

Ces grands arcs-boutants sont remarquables et témoignent du génie de l’architecte de l’époque. Ils sont d’une seule longue volée, lancés au-dessus des collatéraux et leur tête soutient le haut des murs gouttereaux de la cathédrale. Ces têtes s’appuient au droit de conduits verticaux destinés à évacuer l’eau des chéneaux de la toiture de la nef. L’extrados des arcs-boutants est creusé d’une gouttière qui traverse le sommet de la culée et se termine par une longue gargouille. Ces arcs-boutants n’étaient pas essentiellement destinés à contrebuter l’édifice, mais à régler le problème de l’évacuation des eaux de pluies, devenu fort important après la transformation de la toiture des tribunes en terrasse. C’est ce qui explique la faiblesse relative de ces arcs. Leur construction est incontestablement une prouesse, ce qui se manifeste par leur grande longueur, mais aussi par leur minceur. Leur rôle étant faible dans la soutien de la voûte du vaisseau principal, l’architecte s’est permis d’être audacieux.

Il faut souligner que la grande portée de ces arcs-boutants est tout à fait exceptionnelle dans l’architecture gothique du Moyen Âge. En effet dans les édifices de l’époque, bordés de doubles bas-côtés ou de doubles déambulatoires, les culées de ces énormes arcs-boutants devaient prendre un terrain considérable en dehors des églises. Or le terrain était chose à épargner dans les villes du Moyen Âge, dont la superficie était rendue inextensible par les murs qui enserraient les cités. Les arcs-boutants de la cathédrale de Paris, qui franchissent d’une seule volée les doubles bas-côtés de la nef comme le double déambulatoire du chœur, sont un exemple unique. Ordinairement, dans ce cas, les arcs-boutants sont à deux volées, c’est-à-dire qu’ils sont séparés par un point d’appui intermédiaire qui, en divisant la poussée, détruit une partie de son effet et permet ainsi de réduire l’épaisseur des contreforts extérieurs ou culées. C’est ainsi que sont construits les arcs-boutants de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, ceux de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, ainsi que ceux du chœur de celle d’Amiens ; ces trois derniers édifices sont eux aussi dotés soit de doubles bas-côtés soit d'un double déambulatoire [23].

La façade sud et le portail Saint-Étienne

Commencé par Jean de Chelles en 1257, le portail Saint-Étienne fut terminé par Pierre de Montereau. Il se situe au niveau du bras sud du transept. Le tympan du portail Saint-Étienne est occupé par des bas-reliefs qui racontent la vie du premier martyr chrétien, saint Étienne, selon les actes des apôtres. Le trumeau est occupé par une grande statue de saint Étienne, œuvre de Geoffroi-Dechaume exécutée au XIXe siècle.

La triple voussure de l’Intrados de la porte est sculptée de pas moins de vingt et un martyrs, auxquels des anges offrent des couronnes. On retrouve là saint Denis sans tête, saint Vincent, saint Eustache, saint Maurice, saint Laurent avec son gril, saint Clément, saint Georges, et d’autres dont l’identité n’a pu être déterminée clairement.

De chaque côté du portail trois statues d’apôtres elles aussi modernes, destinées à remplacer celles fracassées par les vandales de la révolution.

Au-dessus du portail se trouve un beau gable ajouré surmonté de la magnifique rosace sud de la cathédrale offerte par saint Louis. Comme sa sœur du nord, la rosace sud, voit son diamètre atteindre 13,1 mètres, et, si l’on y ajoute la claire-voie sous-jacente, la hauteur totale de la verrière atteint presque 19 mètres.

Cette rosace fut redressée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ce qui entraverait l’impression de rotation de la rosace. La raison de cette modification semble être que la rosace avait fort souffert au cours des siècles et surtout de l’incendie de l’archevêché déclenché par les insurgés de 1830. L’architecte-restaurateur constata de plus un affaissement important de la maçonnerie, et dut en conséquence reprendre entièrement cette façade. Il fit pivoter la rosace de 15 degrés à seule fin de lui donner un axe vertical robuste pour la consolider définitivement et éviter un affaissement ultérieur. Le maître verrier Alfred Gérente restaura à cette occasion les vitraux du XIIIe siècle et reconstitua dans l’esprit du Moyen Âge les médaillons manquants.

Au dernier étage de la façade, un remarquable pignon s’élève au-dessus de la rosace. C’est un des plus beaux exemples des pignons construits à l'époque (1257). Il est lui-même percé d’une rose ajourée, qui éclaire le comble du transept. Sur l’archivolte de la rosace est posé un entablement portant une balustrade, derrière laquelle court une galerie. Ceci permet le passage depuis les galeries supérieures de l’est de la cathédrale vers celles de l’ouest, galeries qui longent les toitures. Le pignon proprement dit s’élève de ce fait un peu en retrait par rapport à la rosace, et son épaisseur est de 70 centimètres. Il est allégé par la rose qui éclaire le comble et par des écoinçons. Deux grands pyramidions le flanquent formant les parties supérieures des contreforts qui contrebutent la rosace. Trois statues décorent le sommet et les deux angles inférieurs du pignon. Celle du sommet représente le Christ apparaissant en songe à saint Martin, revêtu de la moitié du manteau donné par ce dernier au pauvre de la légende. Les deux autres statues situées à gauche et à droite de la base du pignon, représentent saint Martin et saint Étienne. Le tout donne une impression de grande harmonie. La rose du comble est d'une proportion parfaitement en rapport avec la grande rosace du transept. D’après Viollet-le-Duc, la grande beauté de cette construction ne fut pas surpassée ailleurs dans l’architecture gothique [24].

La façade nord et le portail du Cloître

Le portail du Cloître se situe au niveau du bras nord du transept, et a été construit vers 1250 par l’architecte Jean de Chelles[25]. La construction de la façade nord est en effet quelque peu antérieure à celle de la façade sud.

Presque toujours dépourvue d’ensoleillement, et située dans une rue animée, cette façade nord a moins de succès auprès des touristes et des visiteurs que sa sœur cadette sud. Un peu moins décorée, elle est cependant presque tout aussi belle et son portail présente l’énorme avantage de pouvoir être franchi pour accéder rapidement au cœur du sanctuaire. Elle est divisée en trois étages, en léger retrait les uns par rapport aux autres. Le niveau inférieur est celui du portail surmonté de son grand gable. Le niveau moyen est constitué d’une gigantesque verrière comprenant l’impressionnante rosace, merveille du XIIIe siècle, surmontant une claire-voie. Enfin l’étage supérieur est celui du pignon triangulaire masquant l’extrémité des combles du bras nord du transept.

La face nord de la tour nord et ses trois impressionnants contreforts. Celui du centre, le plus faible des trois, soutient en fait un escalier à vis, lequel est éclairé par quelques rares meurtrières. La seule grande ouverture dans cette sévère muraille est une longue baie perpétuellement plongée dans la pénombre et qui peut paraître de ce fait quelque peu inquiétante.

La face nord de la tour nord et ses trois impressionnants contreforts. Celui du centre, le plus faible des trois, soutient en fait un escalier à vis, lequel est éclairé par quelques rares meurtrières. La seule grande ouverture dans cette sévère muraille est une longue baie perpétuellement plongée dans la pénombre et qui peut paraître de ce fait quelque peu inquiétante.

Au trumeau du portail, une statue de la Vierge sans enfant. Cette statue a pu échapper à la destruction en 1793, mais l’enfant Jésus qu’elle portait a été brisé. On dit que c’est l’épouse de saint Louis, Marguerite de Provence, qui aurait servi de modèle au sculpteur.

Les six grandes statues des piédroits détruites à la révolution n’ont pas été reconstituées au XIXe siècle, lors de la grande restauration menée par Eugène Viollet-le-Duc.

La partie inférieure du tympan, le linteau, représente des scènes de l’enfance du Christ. Ces sculptures sont parmi les plus belles œuvres sculptées sur ce thème. Elles montrent le rôle de Marie dès l’enfance de Jésus. Les quatre scènes représentées sont la naissance de Jésus dans une humble crèche, l’offrande au temple de Jérusalem après la naissance de Jésus, la persécution des enfants par le roi Hérode et la fuite en Égypte de Joseph et Marie pour protéger l’Enfant.

La partie supérieure du tympan présente le très populaire Miracle de Théophile qui est un des « Miracles de la Vierge » dont le Moyen Âge tardif était friand. Il s’agit d’une histoire « faustienne » du Moyen Âge[26]. Théophile, clerc de l’évêque d’Adana en Asie Mineure, était jaloux de ce dernier. Pour supplanter son évêque, il vend son âme au diable. Le pacte est consigné sur un parchemin que ce dernier emporte. Avec l’aide du diable, Théophile parvient à humilier son évêque. Mais il se repent et, ne sachant comment sortir de l’impasse où il s’est mis, il implore la Vierge. Celle-ci menace le diable et force ainsi ce dernier à remettre le parchemin maudit.

Comme pour la façade du croisillon sud, on retrouve les mêmes éléments architecturaux au niveau de la façade du croisillon nord : un beau gable surmonte le portail, et une galerie de vitraux ou claire-voie occupe l’espace entre l’étage du portail et celui de la rosace. Cette dernière, grand chef d’œuvre de l’architecture religieuse gothique, mesure plus de 13 mètres de diamètre, comme la grande rosace sud.

Le tout est surmonté d’un pignon richement décoré et analogue en gros, sans être identique, à celui du sud. Il est percé d’une rose éclairant les combles du transept nord, ainsi que de trois oculi. À sa base, de chaque côté, s’élève un grand pinacle ayant la forme d’un élégant clocheton, surmontant chacun un des deux puissants contreforts encadrant la façade.

La façade nord de Notre-Dame, largement privée de soleil et ne bénéficiant pas de la proximité du fleuve, n’a pas la même popularité que la façade sud souvent baignée de lumière. Formant la bordure sud de la rue du Cloître Notre-Dame, elle gagne cependant à être admirée. C’est un visage moins connu de Notre-Dame qu’on y retrouve. Les gigantesques arcs-boutants dotés de longues gargouilles grimaçantes et appuyés sur de massives culées, montrent clairement que la cathédrale est aussi une lourde et impressionnante construction de pierres. C’est au niveau de la face nord de la tour nord (16 mètres de largeur à la base) que cet aspect apparaît le plus nettement. La partie inférieure de la tour, haute de plus de 30 mètres, avec ses trois contreforts massifs, presque sans décorations ni ornements, avec ses blocs de pierre taillés avec rigueur et continuellement à l’ombre depuis des siècles, fait en sorte que l’édifice devient même quelque peu écrasant.

La porte rouge

Le maître d’œuvre Pierre de Montreuil construisit cette petite porte, sans trumeau, appelée pour des raisons évidentes « le portail rouge » (couleur rouge de ses vantaux), vers 1270. Louis IX, mieux connu sous le nom de Saint Louis, l’avait commissionnée. Cette porte était réservée aux chanoines du chapitre et était destinée à améliorer la circulation de ces derniers entre Notre-Dame et l’« Enclos Cannonial », quartier de l’Île de la Cité réservé aux demeures des chanoines et situé au nord-est de la cathédrale entre le fleuve et cette dernière.

La porte rouge s’ouvre dans la cathédrale tout près du chœur, par une des chapelles latérales nord du chœur.

Saint-Louis est représenté sur le tympan à gauche de la Vierge, couronnée par un ange. L’épouse de Saint Louis, Marguerite de Provence, se trouve à droite du Christ. Aux voussures entourant le tympan on peut voir des scènes de la vie de saint Marcel, évêque de Paris.

Les bas-reliefs des chapelles du chœur

À gauche de la porte rouge, au niveau du mur extérieur des chapelles latérales du chœur se trouvent sept bas-reliefs du XIVe siècle - époque où ces chapelles furent construites -, dont cinq se rapportent à la Vierge : sa Mort, son Ensevelissement, sa Résurrection, son Assomption et son Couronnement. Les deux derniers sont un Jugement Dernier avec Marie intercédant auprès du Christ, et une représentation du miracle de Théophile.

Le chevet de la cathédrale

Vue du chevet de la cathédrale et de ses trois niveaux de fenêtres. Les fenêtres des chapelles rayonnantes comme celles des tribunes sont surmontées d’un gable. Il en va de même de la partie inférieure des culées des grands arcs-boutants.

Le chevet est constitué par un demi-cercle situé dans la partie la plus à l’est de la cathédrale. Il correspond à l’abside de l’intérieur de l’édifice, entourée du rond-point du déambulatoire et des chapelles absidiales. Le chevet est la partie la plus ancienne du sanctuaire. Il fut bâti durant la première phase de construction, de 1163 à 1180. Une série d’admirables grands arcs-boutants dotés d’élégants pinacles soutient son mur supérieur arrondi.

On ne sait pas si des arcs-boutants soutenaient dès le début le chevet et le chœur. Le fait est qu’on n’en trouve actuellement nulle trace. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc n’en fit pas mention non plus, et aucune source antérieure ne nous aide[27]. L’opinion la plus généralement admise est donc qu’il n’en existait pas, tout comme les actuels bras du transept n’ont jamais été soutenu par des arcs-voutants. Les divers contreforts suffisent à soutenir l’ensemble. Les premiers arcs-boutants auraient dès lors été construits peu avant 1230, par le quatrième architecte de la cathédrale, et ce chronologiquement peu avant ceux de la nef. Comme pour la nef, leur fonction de soutien de l'édifice aurait été mineur au regard de leur rôle dans l’évacuation des eaux de pluie (voir le paragraphe concernant les arcs-boutants de la nef).

Ces arcs-boutants du début du XIIIe siècle furent remplacés au début du XIVe siècle par de nouveaux. Ceux-ci, d’une portée de 15 mètres, furent lancés par Jean Ravy pour soutenir le chœur et son chevet. Ils sont au nombre de quatorze autour du chœur, dont six pour le chevet proprement dit. Comme ceux du début du XIIIe siècle, ils paraissent particulièrement minces et audacieux. En effet, en plus de leur minceur source d’une apparente faiblesse, ces arcs-boutants, à l’inverse de ceux de la nef, sont percés d’un trilobe accentuant leur relative fragilité.

Le chevet est décoré de sculptures et de panneaux représentant entre autres des épisodes de la vie de la Vierge.

Les pentures des portes, chefs-d'œuvre de ferronnerie

Une penture est un morceau de fer plat replié en rond à une extrémité de manière à y former un œil destiné à recevoir le mamelon d’un gond, et qui attaché sur la surface d’une porte, est destiné à la suspendre et à la faire mouvoir, tout en la maintenant bien stable. Les pentures sont clouées et boulonnées aux vantaux des portes[28].

Les portes de Notre-Dame de Paris sont décorées de pentures en fer forgé d’une exceptionnelle beauté. Les vantaux de la porte Sainte-Anne par exemple sont garnis d’admirables pentures, qui les recouvrent presque entièrement et sont de petits chefs-d’œuvre de ferronnerie. Elles forment d’amples arabesques fines et légères, des dessins de fleurs et de feuillages, et même des formes animales. Ce sont des témoins de premier plan de l’art consommé de la serrurerie aux XIIe et XIIIe siècles. De plus, elles ressortent magnifiquement sur l’enduit dont on a recouvert les vantaux. De tout temps les parisiens furent fascinés par ces petites merveilles en fer forgé. Et bientôt des légendes se formèrent. L’une d’entre elles affirmait qu’elles étaient si belles qu’il n’était pas croyable qu’elles aient été exécutées par un simple forgeron. Celui-ci aurait vendu son âme au diable en échange de l’incomparable talent de transformer le fer en feuillages et brindilles, ce qui valut au forgeron le surnom de Biscornette. Suivant une autre légende, les pentures des portails auraient été forgées par le diable lui-même dans les forges de l’enfer[29],[30].

Les pentures des deux portes (nord et sud) du transept qui dataient du Moyen Âge ont été remplacées au XVIIIe siècle par des pentures de style gothique tel qu’on l’imaginait à l’époque. Quant au portail du Jugement, suite à l’intervention de Soufflot fin du XVIIIe siècle, les portes en furent remplacées par deux vantaux de bois adaptés aux nouvelles dimensions données à la porte à cette époque, et sculptés de deux effigies grandeur nature du Christ et de la Vierge. Viollet-le-Duc déposa les portes de Soufflot et reconstitua le portail tel qu’il était au Moyen Âge, ainsi que les anciennes pentures qui datent donc du XIXe siècle.

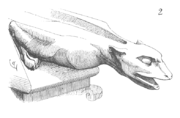

Figure 1 - L’artiste forgeron de l’époque a commencé par forger séparément chacune des brindilles, pour les rassembler par après, dessin de Emouard, in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

Figure 2 - Les cinq pièces principales de la penture inférieure de la porte Sainte-Anne, dessin de Pegard, in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

Figure 3 - Penture de la porte Sainte-Anne - Un exemple de l'extrême complexité de la réunion des petites branches, dessin de E.Guillaumot, in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

Les bandes de ces pentures ont une largeur de 16 à 18 centimètres, sur une épaisseur de 2 centimètres environ. Elles sont composées de plusieurs bandes réunies et soudées de distance en distance au moyen d’embrasses (voir figure 2 ci-dessus). Celles-ci non seulement ajoutent une grande résistance à l’ensemble, mais permettent de recouvrir les soudures des branches recourbées.

Le toit

Dans son testament, Maurice de Sully laissa la somme de cinq mille deniers pour le toit de la cathédrale, qui n’était recouvert que de matériaux temporaires jusqu’à sa mort en 1196. Le toit est recouvert de 1326 tuiles de plomb de 5 millimètres d’épaisseur. Chacune a dix pieds-du-roi de long sur trois de large (1 pied-du-roi = 32,484 cm et une toise = 6 pieds-du-roi). Le poids total en est évalué à 210 000 kg, soit 210 tonnes[31].

La charpente

Sous le toit se trouve la charpente construite totalement en bois de chêne et non pas de châtaignier comme on le pense souvent. La charpente actuelle date de l’époque de la construction de la cathédrale au début du XIIIe siècle (on admet généralement 1220), Notre-Dame ayant eu la chance de ne pas connaître d’incendie majeur depuis lors. Elle a donc près de huit siècles d’âge. On l’appelle familièrement la « Forêt de Notre-Dame ». Ses dimensions sont de 120 mètres de longueur, 13 mètres de largeur dans la nef, 40 mètres de longueur dans le transept et 10 mètres de hauteur. Au total la charpente de bois a été constituée de 1 300 chênes, ce qui représente plus de 21 hectares de forêt[32].

Avec l’architecture gothique, la construction des ogives a nécessité des toitures à forte pente. Celles de Notre-Dame de Paris sont de 55 °. Au moment de l’édification de la charpente, les gros troncs se faisaient rares étant donnés les défrichements de l’époque. On [Qui ?] a donc dû utiliser des bois à section plus réduite et donc plus légers qui ont permis l’élévation des charpentes et l’accentuation de leur pente.

Dans le chœur construit en premier, il a existé une charpente antérieure avec des bois abattus vers 1160-1170. Cette première charpente a disparu, mais certaines de ses poutres ont été réutilisées dans la seconde charpente mise en place en 1220. À cette date en effet on a procédé au rehaussement du mur gouttereau de 2,70 mètres dans le chœur, afin de le porter au même niveau que celui de la nef. On [Qui ?] a également agrandi les fenêtres hautes.

Les gargouilles du Moyen Âge et les chimères de Viollet-le-Duc

On confond souvent chimères et gargouilles.

Gargouilles

Les gargouilles de Notre-Dame sont célèbres. Elles ont été mises en place à l’extrémité des gouttières pour évacuer l’eau de pluie de la toiture et ne désignent que les extrémités des conduits d’écoulement des eaux. Comme elles dépassent dans le vide, les masses d’eau parfois impressionnantes des averses sont rejetées loin des murs de la cathédrale qui ainsi ne s’abîment pas. Elles ont souvent la forme d’animaux fantastiques voire effrayants. Elles datent du Moyen Âge. De forts belles gargouilles se trouvent notamment au niveau des grands arcs-boutants du chœur. Le système d’écoulement des eaux du toit de l’abside se termine par une canalisation sur le sommet des arcs-boutants puis par de longues gargouilles. Pour avoir une idée de leur utilité, il faut aller les voir fonctionner un jour de forte pluie sur Paris.

Chimères

Les chimères par contre sont des statues fantastiques et diaboliques et souvent grotesques. Elles n’ont qu’un effet décoratif. On les retrouve au haut de l’édifice au sommet de la façade, au niveau de la balustrade couronnant la galerie supérieure qui relie les deux tours et qui se prolonge sur les quatre faces de celles-ci, la Galerie des chimères[33]. Tous les angles de cette balustrade servent de support ou de perchoir à des démons, des monstres et des oiseaux fantastiques. Ces éléments n’existaient pas au Moyen Âge et sont des ajouts incorporés par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc.

Ces statues monumentales, grotesques certes mais surtout effrayantes, étaient destinées à recréer l’atmosphère fantastique dans laquelle baignait le Moyen Âge. Ces œuvres furent conçues par Viollet-le-Duc lui-même qui les dessina, puis les statues furent réalisées par les membres d’une équipe de 15 sculpteurs remarquables du XIXe siècle rassemblés autour de Geoffroy-Dechaume.

C’était là un pari bien audacieux de l’architecte. On ne peut nier que ce fut un grand succès. L’architecte-restaurateur ne se bornait plus à restituer les sculptures détruites, mais montrait par là qu’il était aussi un brillant créateur, doué d’un génie inventif personnel. Aux adversaires du travail de Viollet-le-Duc qui dénoncent une sorte de contre-façon, on répondra que de tous temps on a ajouté des décorations et ornements aux vieux édifices, et que les vitraux modernes qui ornent actuellement bien des sanctuaires gothiques, y compris Notre-Dame de Paris, sont la preuve que ce mouvement d’embellissement continue. Notre-Dame n’est pas un monument figé dans le passé, ni un musée, mais une cathédrale vivante.

Confortablement installés au haut de la cathédrale ces créatures monstrueuses semblent contempler la grande ville et se régaler de toutes les turpitudes qu’elles y découvrent. Parmi elles, la plus célèbre est sans doute la Stryge, esprit nocturne malfaisant semblable au vampire, déjà redouté des Romains, qui fut popularisé par le graveur Charles Meryon qui en publia une célèbre gravure en 1850.

Histoire des gargouilles de Notre-Dame

figure 1 - gargouille primitive, courte et robuste que l'on peut voir vers 1225, gravure, in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.

figure 1 - gargouille primitive, courte et robuste que l'on peut voir vers 1225, gravure, in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-le-Duc, 1856.