- Parc Thabor

-

Parc du Thabor

Pour les articles homonymes, voir Thabor.

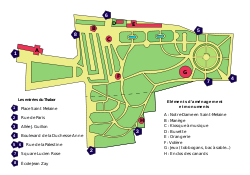

Pour les articles homonymes, voir Thabor.Parc du Thabor Vue sur l’orangerie du parc du Thabor. Situation Plan du parc du Thabor. Coordonnées {{{coord}}} Pays  France

FranceVille Rennes Quartier Thabor/Saint-Hélier. Géographie Altitude 56 m Superficie 10 ha Cours d'eau Caractéristiques Création XVIIIe siècle Type Jardin botanique, jardin à l'anglaise et jardin à la française. Essences Plus de 3 000 essences différentes. Fréquentation Lieux remarquables Classement Lien internet Parcs et jardins de Rennes Le parc du Thabor ou Thabor, situé à Rennes à proximité du centre ville, est un parc public aménagé sur plus de dix hectares dont la particularité est de mêler un jardin à la française, un jardin à l’anglaise et un important jardin botanique. Son nom fait référence à une montagne calcaire d’Israël dominant au sud-ouest le lac de Tibériade, le mont Thabor.

Le développement et l’agrandissement du parc du Thabor s’est fait par vagues successives. D’abord simple promenade publique, puis muni d'un jardin botanique, le parc est aménagé entre 1866 et 1868 par Denis Bühler qui mit en place le boulingrin, l’enfer, les jardins à la française et les jardins à l’anglaise. Au début du XXe siècle, la partie sud du parc, appelée « les Catherinettes », est aménagée en extension du jardin anglais.

Sommaire

Situation

Le parc du Thabor est situé au centre-ville de Rennes, dans le quartier Thabor-Saint Hélier. Il est encadré par la rue Martenot et la rue de Paris au sud, le boulevard de la Duchesse Anne à l’Est et la rue de la Palestine au Nord. L’ouest du parc est nettement resserré entre Notre-Dame en Saint-Melaine au nord et le collège et lycée Anne de Bretagne au Sud ; on peut y accéder par la place Saint-Melaine, entrée la plus proche du centre de la ville.

L’accès au parc se fait par six entrées ouvertes sur les différentes rues sus-citées. Il est desservi par le bus no 3, arrêt Thabor ; la station de métro la plus proche est Sainte-Anne. Le parc est ouvert toute l’année.

Histoire

L’origine du parc

À l’origine, le parc n’était qu’une colline culminant à 56 mètres d’altitude, c’est-à-dire qu’elle dominait une grande partie de Rennes, dont l’altitude varie entre 20 et 74 mètres. Les premières mentions du Thabor dateraient de 1610 selon Paul Banéat, conservateur du musée archéologique au début du XXe siècle. Ce sont les moines bénédictins qui nommèrent le tertre, en référence au mont Thabor de la Bible[1].

Durant le Moyen Âge et l’Ancien Régime, l’enceinte fortifiée ne permettait pas l’extension des jardins : seules les terres des couvents étaient assez étendues pour permettre la création de vergers et de jardins[2]. De plus, Rennes ne s’étendait que peu au-delà de l’abbaye Saint-Melaine à l’est avant la Révolution.

Les terrains de Thabor ont longtemps été une dépendance de l’abbaye Saint-Melaine, où ils étaient principalement utilisés en tant que verger. Au XVIIe siècle, les moines bénédictins ouvrirent leurs jardins, mais ils étaient réservés à la gent masculine[3]. On accédait au Thabor par un passage qui communiquait entre le cloître intérieur de l’abbaye et son potager, puis par une porte cochère[4]. Suite au grand incendie de 1720, le Thabor devint le siège de l’évêché. Le palais de l’évêché y fut construit et une partie des jardins devinrent ceux de l’évêché[5].

Le Thabor : jardin public

À la Révolution, l’ensemble des domaines ecclésiastiques est rattaché à l’État. Le 10 mai 1793, Rennes devient propriétaire de ces terrains à la suite d’un échange avec l’État : l’armée désirant créer un arsenal dans l’hospice municipal, la ville « reçoit » Saint-Melaine pour y loger ses vieillards. L’hospice des Catherinettes et les bâtiments de Saint-Melaine ainsi que son potager deviennent l’hospice général. Une promenade publique fut ouverte sur le reste des terrains de l’évêché et des Bénédictins ; la cour de l’évêché en est l’entrée principale[4].

Le décret du 7 ventôse an III (25 février 1795) impose la mise en place d’une école centrale dans chaque chef-lieu de département. L’État choisit le palais épiscopal pour héberger l’école centrale d’Histoire naturelle ainsi qu’un Muséum d’histoire naturelle et des Arts et une école de botanique[1]. Une école de botanique est créée et le jardin de l’évêque devient un jardin botanique, et reçoit la nouvelle dénomination de « Jardin des plantes »[4]. La création du jardin botanique ainsi que sa collection de plantes est l’œuvre du professeur Jean Danthon. De 1807 à 1840, le Jardin des plantes est dirigé par le professeur Degland (1787-1856)[2] puis par Pontaillé[4]. Le 11 floréal an X (1er mai 1802), une loi supprime les écoles centrales : à la fermeture de la sienne en 1805, la ville récupère la charge du muséum d'histoire naturelle et de l’école de botanique[4].

Lors de la signature du concordat de 1801, l’évêque récupére son palais, mais pas les jardins qui restent la propriété de la ville. Source de longs conflits, le seul accès au jardin reste le palais de l’évêque. La ville ouvre un accès par la rue de Fougères, mais l’évêque se dit gêné par les visiteurs, qui passent juste au niveau de ses fenêtres[4]. En 1812, un accès débouchant sur la rue de la Palestine permet de contourner le problème[1]. De 1811 à 1814, un bataille juridique s’engage entre l’évêché, qui veut récupérer son ancienne propriété, et la ville de Rennes qui souhaite la garder. En 1814, le comte de Ferrières, commissaire extraordinaire envoyé en Bretagne par Louis XVIII, décide que l’évêque peut récupérer son ancien jardin d'agrément[4] : la promenade publique s'en trouve raccourcie.

Les agrandissements successifs du XIXe siècle

Le mandat du maire Louis de Lorgeril (1821-1830) est marqué par l’achat de parcelles permettant d’ouvrir le parc en évitant l’évêché : l’acquisition du terrain du Grosco en 1823 permet un accès plus facile à la promenade[2]. En 1826, la démolition de l’église Saint-Jean se trouvant à côté de Notre-Dame de Saint-Melaine, abandonnée depuis la Révolution, permet d’ouvrir l’actuelle entrée Saint Melaine[4].

En 1845, les projets de réaménagement dans le cadre de la création d’une école d’horticulture présentent l’alignement de plates-bandes rectangulaires caractéristique de la rigueur de la classification botanique[2].

Le travail d’extension du parc du Thabor se poursuit durant le mandat de Robinot de Saint-Cyr (1861-1867) qui mène une politique d’acquisition très active[1] :

- 1860 : Acquisition de « La Vigne » à M. Deschamps.

- 1864 : les révérends-pères des Carmes vendent un terrain de 9 374 m2 entre la rue de Paris et le Thabor. La même année, le maire acquiert la propriété de Mme Lencé situé à l’est du Thabor le « champ de derrière ».

- 1865 : les terrains au sud du Thabor, appartenant à Esnouf-Ribert et Gougeon Léofanti sont expropriés.

L’aménagement par Denis et Eugène Bühler

À la suite de ces différents agrandissements, l’aménagement fut confié en 1866 et 1868 aux frères Bühler, jardiniers et architectes-paysagistes, introduits à l’hôtel de ville par Charles Oberthür[2].

Outre les jardins à la française expressément demandés par le maire[6], Denis Bühler proposa de créer le premier jardin paysager de Rennes et de déplacer le jardin des plantes, alors à l’ouest de l’orangerie, à l’est du parc[7]. Ce projet de déplacement inclut la réalisation d’une école de botanique, d’une école d’agriculture fruitière, d’une école potagère et d’une école médicinale ; il ne fut réalisé qu’en partie, mais traduit l’idée de l’époque d’un « jardin d’école »[2].

Des conflits d’influence apparurent entre le concepteur des jardins Denis Bühler, le conservateur-professeur du jardin des plantes et Jean-Baptiste Martenot, architecte de la commune. Cette gestion délicate des différents acteurs, et surtout le coût important du projet, (100 000 francs-or), incitèrent la mairie à demander en 1867 à Bühler uniquement la conception des plans complets (y compris les plans de terrassement et l’implantation des plantes), la réalisation du projet étant prise en charge par la ville. Cette décision entraîna un ralentissement des travaux d’aménagement[8].

Les serres, la volière, les grilles, l’orangerie et le kiosque à musique sont réalisés sur les plans de l’architecte communal Jean-Baptiste Martenot[9]. Des statues du sculpteur rennais, Charles Lenoir, sont installées entre 1890 et 1895 ainsi que des copies de sculptures de Versailles qui furent présentées à Paris en 1889 avant d’être installées en 1895[10].

Les modifications du XXe siècle

Les derniers agrandissements s’effectuent à la fin du XIXe siècle avec le transfert de l’office des Catherinettes en 1891, puis l’acquisition de la parcelle Perrigault[1]. En 1901, le projet de l’ingénieur de la voirie Blin, adopté par la commission spéciale, permet de profiter de la forte déclivité du terrain pour y intégrer une cascade[2] et aménager une entrée monumentale : on déplace une grande partie de l´ancien escalier de la promenade de la Motte (aujourd’hui square de la Motte)[9].

Les travaux entrepris ne font pas l’unanimité : l’aménagement du parc par un ingénieur et son entretien par un jardinier déplait à une partie du conseil municipal, qui aurait préféré que la création et la gestion des plantations soient entreprises par un paysagiste. Charles Oberthür déclara même que l’esprit de Bühler n’était plus entretenu. De plus, les problèmes financiers ne permettent plus de tels aménagements, et l’extension du Thabor vers la rue de Paris est définitivement arrêtée[11].

Au cours du XXe siècle, on effectue quelques aménagements mineurs comme l’ajout de grilles en fer forgé à l´entrée de la rue de Paris que l'on doit à Emmanuel Le Ray[12] en 1912 et avenue de Grignan en 1926, mais aussi la création d´une ménagerie en 1930[9]. À la suite du succès du parc de Maurepas créé essentiellement comme une aire de jeu et de détente en 1936, le parc du Thabor reçoit lui aussi ce type équipement[2].

Au sud du jardin botanique et de la roseraie, des serres municipales, nommées serres de la Duchesse Anne sont construites en 1936 pour satisfaire les besoins des jardiniers du parc, les serres entre l'orangerie étant bien trop petites pour obtenir les plants nécessaires à l’entretien du parc. En 2002, la ville de Rennes centralise sur le centre horticole de Champeaux la production des plantes de l’ensemble des parcs et jardins de Rennes. Les serres de la Duchesse Anne ont été démolies début 2005 pour libérer le terrain d’implantation de logements sociaux, ainsi qu’une bibliothèque de quartier et une nouvelle entrée vers le parc[13] menant vers le square Lucien Rose.

Aménagements

Les 10 ha 62 a[14] du jardin public du Thabor sont constitués de deux promenades - le carré Du Guesclin et l’Enfer à l’ouest - d’un jardin à la française en face de l’orangerie au nord, d’un important jardin paysager au centre et au sud, et enfin d’un jardin botanique et d’une roseraie à l’est.

Les différentes parties du parc du Thabor

Le carré Du Guesclin.

L’enfer.

Les jardins à la française.

Le jardin botanique et la roseraie.

Le jardin paysager de Denis Bühler.

Les Catherinettes.Le carré Du Guesclin

Le carré Du Guesclin fut aménagé en boulingrin en 1825[15]. Il s’agit d’une pelouse de forme trapézoïdale avec une promenade bordée de marroniers. Sur le petit côté, un arc en pierre mettant en valeur une colonne de Juillet permet de surplomber le boulingrin, de cet observatoire, l’observateur a l’impression que le carré du Guesclin est de forme parallélépipédique.

Une statue de Bertrand du Guesclin est érigée dès la création du boulingrin au centre de celui-ci. Réalisée par Dominique Molknecht, elle n’est pas appréciée de ses contemporains. Elle est déplacée en 1938 à l’ouest du boulingrin puis détruite par des vandales en 1946[15].

Une colonne de Juillet, réalisée par Jean-Baptiste Barré, est élevée en 1835 à la mémoire de deux rennais, Louis Vaneau[16], polytechnicien, et Papu, chirurgien et fils d’un dentiste, morts à Paris en 1830 lors des Trois Glorieuses. La colonne Vanneau-Papu doit son érection au poète Hippolyte Lucas qui se chargea d’émouvoir la population sur le sort des deux rennais. La première pierre fut posée le 1er mai 1831 sur les plans de l’architecte communal Charles Millardet. Bien que solennellement érigée en 1835, durant la Troisième République la colonne était jugée inesthétique[15]. Ce monument est constitué d’un socle ainsi que d’une colonne surmontée d’une petite statue représentant la Liberté ; il ne reste actuellement que le socle.

Les terrasses, le long de Notre-Dame en Saint-Melaine, sont bordées de mosaïques de fleurs. À partir de 1950, ces mosaïques étaient à thèmes et pouvaient représenter des personnages de bandes dessinées (Astérix, les Schtroumpfs...) ou les fables de La Fontaine. Cela demandait un important soutien financier pour la ville de Rennes, et depuis 1975, les massifs floraux représentent des motifs plus simples[15].

Vue du portail d’entrée place Saint-Melaine et des mosaïcultures sur les terrasses.

La démolition de l’église Saint-Jean a permis d’aménager une entrée menant directement au Carré Du Guesclin en 1826[9]. Donnant sur la place Saint Melaine, ancien parvis de l’abbaye, l’entrée est marquée par un portail monumental, portant les armes de Rennes. Il s’agit d’une œuvre de Jean-Baptiste Martenot qui remplaça la grille précédemment exécutée par Vincent Boullé, architecte communal de Rennes durant la Restauration.

L’ancienne grille était appuyée à deux piliers couronnés de vases en fonte. Un muret s’étendait de part et d’autre des piliers, rythmé par six pilastres de faible saillie ornés eux-aussi de vases en fonte[9]. La construction de la nouvelle grille, « version miniature » de celle du parc Monceau réalisée par Davioud, débuta en 1873 et ne se termina que 3 ans plus tard[10].

Le carré Du Guesclin est bordé dès l’origine d’une allée de marronniers, régulièrement replantée pour des conditions de sécurité (chutes d’arbres) et esthétiques (uniformité des allées). L’allée nord fut d’abord plantée de marronniers, renouvelés en 1877 puis remplacés en 1950 par des érables laciniés et enfin replanté de marronniers en 1983. L’allée sud n’a été renouvelée que deux fois vers 1920 puis en 2005. Ce dernier renouvellement a fait l’objet de diagnostics phytosanitaires puis d’une expertise qui mit en évidence vingt-sept marronniers dangereux (troncs nécrosés ou encore menacés par des champignons lignivores par exemple) et une quinzaine d’autres qui le deviendraient à court terme. La direction des Jardins a donc décidé d’effectuer l’abattage et l’arrachage des souches, en une seule fois, de la totalité des arbres, de transplanter les arbres pouvant être récupérés et enfin de replanter de nouveaux arbres[17],[18].

L’Enfer

Derrière le carré Du Guesclin, on trouve l’Enfer, un vaste terrain creusé longitudinalement sur l’axe nord-sud. Le nom d’« Enfer » viendrait des querelles entre les moines bénédictins et l’évêque : les moines possédaient l’Enfer et l’évêque le terrain jouxtant (appelé par opposition le « Paradis »), or ces premiers faisaient du bateau sur leur parcelle, ce qui irritait l’évêque qui aurait dit « cet endroit là, c’est l’enfer ! »[19].

Après l’incendie qui ravagea Rennes en 1720, la ville projette de construire un grand réservoir d’eau, afin de disposer de réserves suffisantes pour éteindre un hypothétique incendie. Elle obtint l’autorisation des moines d’excaver le site, leur paya une redevance pour que le trou ne soit pas comblé, mais n’y construisit jamais le réservoir[15]. Les moines l'entretinrent et y firent du bateau. Après la Révolution, l’« Enfer » est drainé ; il devint au XIXe siècle le lieu où se déroulait les duels[20].

Un duel entre messieurs Lessard et Lecarpentier est resté célèbre, bien que son issue ne fût pas mortelle. Aux alentours de 1815, ces deux bretteurs ont une querelle à propos de politique. Bien qu'amis, ils décident de régler ça dans l'Enfer, témoins à l'appui. Lecarpentier fut blessé assez grièvement et son ami Lessard l'accompagna chez lui, restant avec lui jusqu'à ce que le chirurgien eût déclaré qu'il était hors de danger[21].

Durant le début du XXe siècle, l’Enfer est un lieu de fêtes avec l’installation d’un théâtre de verdure. La Seconde Guerre mondiale stoppe les projets de la ville qui en 1939 souhaitait y construire un théâtre de plein air de 1 320 places. En 1944, les Allemands exécutèrent des résistants dans l’Enfer. On reconstruisit hâtivement un théâtre après la guerre, mais l’idée d’avant-guerre d’en faire un lieu de spectacle fut vite abandonnée[15].

On trouvait dans l’Enfer un arbre âgé de plusieurs siècles, le chêne de Saint-Melaine, qui selon la légende aurait connu le saint en personne. Il ne restait plus qu’une branche vivante en 1980 et l'arbre a été arraché le 5 janvier 1981[15].

L’Enfer accueille à présent un « espachien » où le visiteur peut laisser son chien en liberté. En face de l’Enfer, une place très arborée abrite un manège pour enfants. Différents modèles furent construits depuis le premier installé en 1906. Un bassin à bateaux, carré d'une vingtaine de mètres carrés, se trouvait à côté et fut détruit en 1982.

Une promenade en surplomb est aménagée sur le pourtour de l’espachien. On y trouve notamment un baby-foot, une table de tennis de table en pierre et deux sculptures réalisées entre 1889 et 1895 par les étudiants des Beaux-Arts de Rennes qui se font face sur le côté est de la promenade :

- L’amour prenant un papillon sur une rose, copie d’une statue L’amour prenant un papillon se trouvant au musée du Louvre, commencée par Antoine-Denis Chaudet et terminée par Pierre Cartellier au début du XIXe siècle[22].

- Le Tireur d’épine, copie d’une statue du Louvre ou de Versailles.

Promenade Est de l’Enfer. On aperçoit le babyfoot.

Le manège se trouvant en face de l’Enfer.

Les jardins à la française

Les jardins à la française furent conçus par Denis Bühler à la demande explicite du maire de la ville. Il s’agit du seul jardin à la française créé par ce paysagiste, et du seul parc du XIXe siècle à posséder une partie à la française[6].

Les figures géométriques des différents massifs floraux sont calquées sur les serres et l’orangerie conçues par Martenot, afin d’en préserver l’harmonie. Le notable rennais lui rendra la politesse en disposant le kiosque à musique et la volière en des points stratégiques du parc, afin de s’adapter et d’améliorer les tracés conçus par Bühler[6].

Le jardin à la française respecte les préceptes de Le Nôtre : on y retrouve chapeaux de gendarme, parterres de broderie et bassins[6]. Il est constitué de quatre massifs qui s’organisent symétriquement autour de deux bassins de forme ovale. Les motifs formés sont toujours de forme ronde, ovale ou elliptique, et présentent un grand choix dans les variétés florales. Au sud du kiosque se trouve un petit jardin à l'italienne. La ville de Rennes s’attache à garder intacte la disposition imaginée par Bühler : seules quelques modifications d’ordre technique sont entreprises en 1982 avec l’installation d’un arrosage automatique et la mise en place d’un système de recyclage des eaux des bassins[8].

Un cèdre du Liban, dit cèdre de Jussieu, était auparavant présent sur le rond-point au centre du jardin. La légende raconte que c’est De Jussieu qui aurait ramené d’Égypte trois jeunes plants cachés dans son chapeau. Il en aurait offert un au jardin du Thabor, un au jardin des plantes à Paris et le dernier au parc de la Tête d'Or à Lyon. En réalité, c’est le professeur Degland, alors directeur du jardin botanique, qui en acheta six plants en 1830 avec ses deniers personnels et l’un d’entre eux fut implanté dans le jardin. Le 12 mars 1967, le cèdre de Jussieu est arraché par une tempête malgré ses dimensions impressionnantes (4,45 m de circonférence pour 29 m de haut) ; il sera remplacé par un cèdre bleu de l'Atlas[23].

En plus du parc floral, la partie française se démarque aussi par sa décoration et sa mise en valeur par des fabriques, des statues et par le mobilier urbain. Dans un premier lieu, les bancs publics ne l’étaient pas : il fallait payer un droit d'usage, et ce n’est qu’à partir de 1938 que la ville de Rennes rachète l’ensemble des fauteuils, chaises et bancs à la société parisienne qui en avait la gestion et décide de les rendre gratuits[10].

Le kiosque à musique, stratégiquement placé dans l’alignement des massifs du jardin français, sur sa partie est, est construit par Martenot en 1875. Celui-ci entreprit des voyages avant de concevoir le kiosque, notamment demanda des conseils en matière d’acoustique, et s’inspira très largement du kiosque du bois de Boulogne[10]. Les parties en fonte commençant à rouiller et à casser, une expertise concernant l’état de conservation du kiosque et des travaux à mettre en œuvre est en cours : le montant des travaux s'élèveraient à 800 000 euros[24]. Au début du XXe siècle, le kiosque recevait les musiciens militaires de la garnison.

Les statues

Galerie : Les statues du parc du ThaborLes statues ont été ajoutées à la fin du XIXe siècle. L’Enlèvement d’Eurydice, réalisée en 1890 et La Chasse de Diane, réalisée en 1894 par Charles Lenoir se trouvent dans l’alignement est-ouest des jardins. Cette dernière sculpture, du fait de la nudité des seins de Diane, dut faire face à la censure du XIXe siècle. Le poète Tiercelin rehaussa le débat en déclarant que « La sculpture, c’est la ligne, et la ligne en sculpture, c’est le nu[6]. » Plusieurs copies du Louvre ou de Versailles exécutées par les étudiants des Beaux-Arts de Rennes sont réparties sur l’ensemble du jardin français. On trouvait originellement cinq bustes (les bustes d’un faune, d’Ariane, de Jupiter, de Bacchus et d’Alexandre) mais il ne reste actuellement que le buste d’un homme barbu selon le plan à l’entrée du carré Du Guesclin, probablement le buste de Jupiter. En effet, les statues très dégradées sont en réfection. À l’ouest de l’orangerie, un Faune flûteur et un Faune au chevreau trônent au centre d’un massif floral, tandis qu’un Femme en pied disparaît dans les feuillages à l’est de l’orangerie. À l’extrémité du jardin à la française, à la limite avec le jardin botanique, on trouve une allée arborée dans l’axe nord-sud avec à chaque extrémité l’enfant à l’oie, copie du Louvre.

Un monument à la mémoire de Charles Lenoir se trouve en face de La chasse de Diane. Il s’agissait auparavant d’un buste du peintre rennais, mais celui-ci fut fondu par les Allemands en 1942[10].

L’Enlèvement d’Eurydice, Charles Lenoir

L’orangerie et les serres

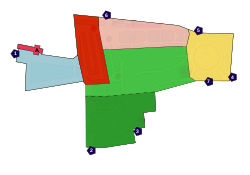

Plans des serres conçues par Jean-Baptiste Martenot.

Plans des serres conçues par Jean-Baptiste Martenot.

En 1807, l’orangerie et deux serres chaudes furent construites, mais ces dernières furent remplacées presque soixante ans plus tard (en 1862 et 1863) par les serres conçues par Martenot. Deux projets plus onéreux proposés par Leroy en 1844 et Aristide Tourneux en 1851 furent successivement rejetés par la ville. Les serres de verre et d’acier de Martenot s’inspirent largement des serres du jardin botanique de Bordeaux. Trois pavillons à pans coupés appelés palmerium, surmontés d’un balcon et d’une coupole couronnée d’une lanterne sont reliés par des petites serres galeries, les palegonium. Le 17 juillet 1944, les serres de Martenot sont touchées par les bombardements : de nouvelles de facture plus classique et se voulant intégrées aux bâtiments de l’orangerie furent construites après la guerre par Georges Lefort[10].

Les serres contenaient des plantes tropicales qui ont désormais presque totalement disparues en raison de problèmes budgétaires (les locaux devaient être chauffés à 25°C) et physiosanitaires : il ne reste à présent qu’une collection de cactées dans le pavillon ouest[10].

L’orangerie est constituée de deux bâtiments qui encadrent les serres à l’est et à l’ouest. L’orangerie, percée de fenêtres de tous les côtés sauf au nord, est décorée par des bas-reliefs et des inscriptions commémorant les grands noms de la botanique et de l’horticulture : le fronton est orné de noms de botanistes ; Linné et De Jussieu sont représentés sur la partie ouest et La Quintinie et Le Nôtre sur la partie est. De nos jours, les 85 m2 de l’orangerie ouest servent de salle d’exposition et une étude pour utiliser les serres presque vide de la même façon est en cours[24].

Le jardin botanique et la roseraie

L'exposition des dahlias fleurit durant la fin de l'été.

Lors de l’aménagement du parc par Denis Bühler, le jardin botanique qui se trouvait à l’ouest de l’orangerie est déplacé à l’est du parc. La construction du jardin botanique est longue, notamment parce que le conseil municipal et les apothicaires de Rennes sont assez peu motivés par sa mise en place. De plus, le conservateur-professeur du jardin des plantes et Denis Bühler sont en désaccord sur la représentation de la classification botanique dans le jardin des plantes : c’est finalement le maire Robinot de Saint-Cyr qui trancha en faveur de la représentation circulaire que proposait le conservateur[7].

Le jardin botanique est organisé de manière circulaire en onze plates-bandes où poussent plus de 3 000 espèces[25]. Son organisation obéit à la classification de Candolle, comme au parc de la Tête d'Or : ces deux parcs restent les seuls témoignages de ce genre de présentation botanique. Afin de comprendre cette organisation, le visiteur devrait parcourir le jardin botanique en partant des acotylédones (champignons, mousses et fougères), puis en remontant vers le centre du cercle en tournant dans le sens horaire jusqu’au angiospermes. Ainsi, les plantes deviennent de plus en plus imposantes, et on passe des herbes aux arbustes[6].

Chaque plante est identifiée avec un petit panneau indiquant sa classification scientifique. Un code de couleur permet d’identifier les plantes selon leur propriété principale : rouge pour les plantes officinales, blanc pour les plantes alimentaires, jaune pour les plantes à utilisation industrielle, noir pour les plantes toxiques et enfin vert pour le reste des plantes[7],[26].

Le jardin botanique par l’intermédiaire de son ancien responsable Louis Diard a participé à la création de l’Atlas de flore d’Ille-et-Vilaine réalisé en collaboration avec le Muséum national d’histoire naturelle et le Conservatoire botanique national de Brest. Cet inventaire, qui répertorie presque 1 500 espèces de plantes[27], a été officiellement lancé en 1985[28].

De 1998[20] à 2005[29], le jardin botanique est agréé par la Charte des Jardins botaniques de France et des pays francophones. Il abrite 3 120 espèces différentes et échange de nombreuses graines avec d’autres parcs dans le monde entier[20],[26]. Cent-vingt-cinq jardins botaniques dans trente-cinq pays différents reçoivent des graines du parc du Thabor : en 2007, environ 1 800 graines ont été envoyées et le parc a quant à lui reçu 92 catalogues différents et plus de cinq cents échantillons de graines[26]. Un catalogue de graines édité par la ville de Rennes depuis plus d’un siècle démontre que l’échange existe depuis de nombreuses années[7]. Les graines récoltées servent aussi à ensemencer les autres parcs de Rennes[26].

Entre la roseraie, le jardin botanique et le jardin à la française, un espace de 300 m2 est isolé du public à l’aide de grillages. Il s’agit du lieu d'expérimentation du programme de recherche Ecorurb, dont l’objectif est de comprendre les effets de l'urbanisation sur la biodiversité. La parcelle de terrain grillagée doit principalement permettre de comprendre le processus de recolonisation des végétaux sur un terrain vierge avec ou sans apport préalable de graines. Pour cela, le terrain a été stérilisé puis isolé du reste du parc[30].

La roseraie présente de nombreuses variétés de rosiers tige, demi-tige, grimpant ou buisson. Une grande partie des rosiers grimpants sont présentés sur le mur nord séparant le jardin de la rue de la Palestine, mais aussi sur des tonnelles et des pergolas. Dans le carré des nouveautés, une exposition de rosiers ayant été créée durant les dix années précédentes se trouve autour de la statue La Pensée, copie du Louvre ou de Versailles. On y trouve notamment la 'rose de Rennes' créée par Michel Adam, lauréate du prix de la Rose 1995 décerné par l’AJJH[31]. La roseraie commémore le bicentenaire de la Révolution par la plantation d’un rosier 'Révolution française'[32].

Le long du mur séparant la roseraie de la rue de la Palestine se trouve un lieu d’observation où l’adaptation des rosiers créés il y a moins de cinq ans aux conditions climatiques et de sol est testée pendant deux à trois ans par la Société nationale d'horticulture de France afin de concourir au Grand Prix de la rose SNHF[33].

Un carré des roses anciennes inauguré en 1990 au sud du jardin botanique permet de découvrir les premières variétés de rosiers « thé » et leurs hybrides[6]. Des pas japonais permettent d’accéder au Jeune savoyard pleurant sa marmotte, une statue réalisée en 1835 par Julien Gourdel[34], mais aussi d’entrer au cœur de la roseraie ancienne. Au nord-est du jardin botanique, on trouve une exposition de dahlias.

La nouvelle entrée du Thabor, accessible aux personnes à mobilité réduite par une rampe, a été posée le 16 décembre 2008 : il s’agit d’un portail du XIXe siècle entièrement restauré en utilisant les techniques d’époque de construction. La restauration a duré deux mois et demi et couté 47 000 €. Le portail et les grilles ont été conçus par Jean-Baptiste Martenot entre 1869 et 1870 pour une grande halle, ils ont par la suite été démontés puis stockés par la ville de Rennes en 1985 ; la décision de sa réimplantation a été prise en 1998[35].

Le jardin paysager

Les grandes ouvertures du jardin anglais conçu par Denis Bühler offrent des panoramas sur les diverses parties du parc. Ici, on aperçoit entre les arbres l’enlèvement d'Eurydice, la statue de Charles Lenoir.

Le jardin paysager se divise sommairement en deux zones : tout d’abord le jardin imaginé par Denis Bühler, offrant de plus grands espaces gazonné et aménageant des ouvertures permettant la création de paysages pittoresques, puis celui de l’ingénieur Blin, plus confiné. Toutefois, le jardin paysager reste le lieu de l’idéalisation de la nature.

La volière imaginée par Martenot et située vers l’ouest du parc, dans le prolongement du jardin français, est constituée d’un premier niveau circulaire de cages pour oiseaux exotiques surmonté en sa partie centrale d’un pigeonnier. Un peu plus au sud, la troisième statue de Charles Lenoir, Le Repos de Diane, disparaît sous les arbres et les arbustes.

Le jardin paysager abrite de nombreuses espèces d’arbres, et notamment des séquoias qui sont en quelque sorte la signature des frères Bühler. On en retrouve notamment au parc de la Tête d'Or, au parc Borély à Marseille et sur le plateau des poètes à Béziers[23].

La partie la plus élaborée du parc paysager est la mosaïculture représentant le blason de Rennes encadré par deux hermines. Il s’agit de la seule partie de l'enceinte du parc largement ouverte à l’extérieur, afin que les passants et automobilistes parcourant la rue de Paris puissent l'apprécier.

Peu de modifications furent apportées aux plans initiaux de Bühler. En 1968, l’aire de jeu pour les enfants est installée au sud-est du parc paysager[11]. Elle contient actuellement plusieurs toboggans et balançoires mis en valeur par de vastes entourages circulaires de pierre. Une pelouse située à côté de l’aire de jeu est autorisée au public à la fin du XXe siècle, à l’inverse des autres pelouses, toujours interdites. Un monument en hommage au poète breton Glenmor agrémente la jonction entre le jardin anglais, l’enfer et le boulingrin le 27 juin 1998[36].

La partie dite des Catherinettes fut créée au début du XXe siècle, notamment pour satisfaire la bourgeoisie du quartier du square de La Motte qui réclamait une ouverture sur le Thabor. Elle s’étend de l’ancien jardin paysager des frères Bühler à l’entrée de la rue de Paris[11].

Divers aménagements et fabriques sont installés dans cette partie romantique du parc : une fausse rivière, que le visiteur peut enjamber par de petits ponts, aboutit sur une haute cascade romantique. Une grotte ainsi qu’une ménagerie y sont aménagées.

La fontaine monumentale conçue par Charles Millardet en 1829 pour l’aménagement du square de La Motte est démontée et installée à l’entrée de la rue de Paris en 1901[37]. Il s’agit d’un grand escalier séparé par un palier : en partie haute, il est divisé en trois parties par des fontaines en escalier et suit un plan semi-circulaire ; en partie basse, l’escalier, désormais rectiligne, est séparé en deux parties par une grosse fontaine à plusieurs vasques. L’alimentation en eau de la fontaine est assurée par le réseau urbain de Rennes.

La cascade est bordée de rochers issus de la forêt de Saint-Aubin, bien que lors de la construction des Catherinettes, des rochers de forme pittoresque furent fabriqués à l'aide de ciment. La cascade est une copie en miniature de celle du Bois de Boulogne. Lors de la conception de la fausse rivière qui se termine en cascade, les eaux sont directement amenées par une conduite, puis rejetées dans la Vilaine ; ce n’est qu’à partir des travaux menés en 1984 qu’un circuit fermé de recyclage permet de remonter l’eau de la cascade à l’entrée de la rivière[11].

La ménagerie fut aménagée en 1930 au sud-est des Catherinettes[9]. Elle abritait à l’origine des daims, des mouflons et quelques oiseaux comme des canards et des oies de Guinée, mais plusieurs plaintes du voisinage, du vandalisme et aussi une nourriture inadaptée aux espèces présentes conduisirent à la transformation de la ménagerie en simple enclos à canards en 1978[11].

Biodiversité

Espèces animales

L’enclos des canards.

La volière.

La volière.

On retrouve de nombreux oiseaux captifs au Thabor. De nombreuses espèces de canard de surface et de perruches sont exposées au public dans l’enclos des canards et la volière. Des panneaux en bois représentant chaque oiseau installés à proximité de ces installations permettent d’informer le public des différentes espèces présentées.

Ainsi, dans l’étang des canards, on trouve les espèces suivantes[38] :

- Callonette à collier noir (Callonetta leucophrys)

- Sarcelle du Cap (Anas capensis)

- Siffleur du Chili (Anas sibilatrix)

- Canard pilet (Anas acuta)

- Canard mandarin (Aix galericulata)

- Canard carolin (Aix sponsa)

- Peposaca (Netta peposaca)

- Pilet des Bahamas (Anas bahamensis)

- Canard Labrador

- Siffleur d'Europe (Anas penelope)

Et dans la volière (qui fait aussi office de colombier)[38] :

- Serin des Canaries (Serinus canaria)

- Colombe diamant (Geopelia cuneata)

- Moineau du Japon

- Diamant mandarin (Taeniopygia guttata)

- Caille de Chine (Coturnix chinensis)

- Inséparable à joues noires (Agapornis nigrigenis)

- Inséparable de Fischer (Agapornis fischeri)

- Perruche à collier (Psittacula krameri)

- Perruche à croupion rouge (Psephotus haematonotus)

- Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus)

- Colombe

On rencontre peu d’animaux sauvages au Thabor, essentiellement des oiseaux (pies, merles, moineaux). Afin de protéger le parc, et notamment la roseraie, des pucerons et autres insectes nuisibles, l'installation des prédateurs naturels de ces espèces (coccinelles, syrphes, et chrysopes) est favorisée par l'installation de refuges pour insectes auxiliaires. La présence du jardin botanique est d'ailleurs très favorable car il fournit aussi un abri à ces espèces[39].

Espèces végétales

Un rosier « Coluche », dans le parc du Thabor.

Un rosier « Coluche », dans le parc du Thabor. Galerie : Les plantes du parc du Thabor

Galerie : Les plantes du parc du ThaborLe parc est constitué de 52 000 m2 de gazon, 5 800 m2 de massifs d’arbustes et 700 arbres dont 200 conifères. Le parc, et notamment le parc paysager, est agrémenté de nombreuses espèces d’arbres : séquoias, cèdre du Liban, hêtre tricolore, tulipier de Virginie, chêne-liège, magnolias, arbre aux cloches d’argent, chêne pyramidal, sapin d'Algérie, sapin bleu du Colorado, etc[20]. Surlignant le goût de l’exotisme des frères Bühler, deux ginkgo biloba, un mâle et une femelle, se trouvent dans le parc.

La roseraie fleurit en juin tandis que la collection de dahlias se montre en août et en septembre. À l’automne, le parc est orné par des chrysanthèmes. En hiver et au printemps, ce sont surtout les plantes bisanuelles et les bulbeuses qui fleurissent le parc, accompagnées des camélias et des rhododendrons[20].

Le parc représente 59 000 plantes annuelles, 54 000 plantes bisannuelles, 18 500 plantes bulbeuses, 500 chrysanthèmes, 1 000 dahlias de 78 variétés différentes et 2 100 rosiers de 980 variétés différentes[20].

Le jardin botanique abrite quelques espèces de plantes rares et protégées en France[40] (Adonis printanier, Germandrée arbustive, Ail doré, Valériane grecque...) ou en Bretagne[41] (Ciboulette, Adénocarpe...). Le jardin botanique abrite 3 120 plantes différentes[20] dont 800 sont plantées chaque année[26] ; la famille la plus représentée est celle des marguerites (Asteraceae)[26].

Contexte et impact de la création du parc du Thabor

La création des jardins du Thabor est le résultat d’un engouement pour la nature qui commença dès le XVIIe siècle, où le retour à la paix permit aux citadins de sortir hors des enceintes et de prendre part à des cérémonies de cour qui consistait essentiellement à « se montrer ». Les jardins deviennent le lieu où la bourgeoisie s'affiche, et malgré leur fonction publique, sont réservés aux personnes aisées. Le second Empire est particulièrement propice à la création des jardins : Napoléon III est en effet très sensible à l’horticulture, et développe un goût prononcé pour les jardins paysagers. L’engouement de cette époque pour les jardins s’illustre notamment par la création du bois de Boulogne en 1852[6]. Les règlements régulièrement promulgués permettent de voir respecter le code de savoir-vivre de la haute société (et notamment le respect de la propriété, par exemple en instaurant des pelouses interdites).

Sous le Premier Empire et sous la Restauration, le quartier du Thabor/Saint-Hélier se transforme : la construction d’hôtels particuliers est entreprise et le parc devient celui des notables rennais[2]. Acteur de la rénovation des faubourgs de Rennes, le parc attire les gens aisés comme le révèle les phases successives de construction urbaine en corrélation avec l'agrandissement du parc et l'ouverture des nouvelles entrées : on peut prendre comme exemple la construction de l’hôtel Maulion sis au 2, rue de Paris qui suivit l’aménagement de l'entrée dans cette rue[42].

Entretien

L’ensemble de l’entretien et de la protection du parc emploie quatorze agents municipaux[24] dont trois au jardin botanique[20]. Le parc du Thabor utilise la moitié des plants du centre horticole de Champeaux, établissement fournissant l’ensemble des espaces verts de Rennes. Les jardiniers montrent un savoir-faire horticole dans les mosaïcultures des massifs floraux saisonniers dont le renouvellement s’effectue deux fois par an de mi-mai à mi-juin et de mi-octobre à mi-novembre : 60 000[24] végétaux sont replantés en l’espace de cinq semaines.

Le patrimoine végétal légué par Denis Bühler est remplacé à l’identique : lorsque un arbre meurt, un nouveau de la même essence est replanté[43]. Toutefois, les allées sont régulièrement replantées : comme ce fut le cas en 2005 dans le carré Du Guesclin, les arbres abritant la buvette du jardin français vont eux-aussi être remplacés en 2012 ainsi que des tilleuls jouxtant le jardin botanique en 2018[24]. En février 2009, un cèdre de l’Atlas vieillissant âgé de 140 ans, est élagué et haubané afin d’augmenter son espérance de vie de quelques décennies : il s’agit d’un des plus vieux cèdre de l’Atlas de France[44].

Les espaces verts de la ville de Rennes bénéficient d’une gestion différenciée qui permet de fixer un planning d’entretien adapté. Le parc du Thabor est classé comme Jardin de prestige de type 1, c’est-à-dire comme un jardin très structuré à la décoration florale élaborée et variée dans les essences utilisées. L’entretien de ce type de parc nécessite des moyens importants en main d’œuvre (coupe des haies, désherbage manuel, tonte du gazon, arrosage régulier, etc.) et bénéficie d’une stratégie de développement durable faible : c’est avant tout la beauté du parc qui est privilégiée[45].

Le parc est néanmoins vieillissant et de nombreux travaux de réfection sont en cours, ou en étude. La grotte, la cascade des Catherinettes et le pont des Catherinettes sont respectivement condamnée, à sec et interdit[46], une étude est en cours pour planifier des travaux de restauration en 2010. Le mur au nord du jardin botanique était en travaux durant l'été et l'automne 2008, et une partie des toilettes va être rénovée. L'escalier fontaine n'est plus alimenté en eau, pour cause de consommation en eau trop importante, et des travaux devraient être mis en œuvre fin 2009[24]. En juin 2009, les fontaines du parc à la française sont arrêtées, en raison des fuites trop nombreuses dans les bassins et les tuyaux[46].

Espace culturel

Outre le lieu de flânerie et de pause pour un grand nombre de rennais de par sa position proche du centre ville, le parc du Thabor est utilisé par la ville comme un point de rencontre, comme par exemple lors de l'éclipse de soleil de 1999 où 12 000 personnes se sont réunies autour des animateurs de l’Espace des sciences[47].

C’est aussi un lieu d'exposition, notamment grâce à l’orangerie où différents artistes ont été exposés : photographies d’Eddi El Boughammi sur le thème de Cuba en 2000[48], photographies de Yann Derais sur le thème « Palestine : au-delà du mur » en 2004[49], exposition de flip books de Pascal Fouché en 2007[50], photographies d’Adeline Keil en 2008[51]. Des expositions moins conventionnelles sont parfois mise en place comme l’installation de plus d'une soixantaine de tentes sur la pelouse du Thabor lors de l'exposition Camping surround organisée par Het Pakt, une compagnie belge, en 2007[52].

Le 31 janvier 2009, un olivier est planté en présence d’élus locaux et de la chaîne de télévision Al Jazeera : il s’agit d’un arbre de la paix destiné à la Palestine et à Israël[53].

Le parc est aussi le lieu d'installation du festival Mythos depuis 2008. Chaque été, les Mercredis du Thabor offrent tous les mercredis une soirée de musique, de danses et d'animations près du kiosque à musique.

Voir aussi

Articles connexes

- Les différents types de jardins rencontrés dans le parc :

- Parcs et jardins de Rennes

- Acteurs principaux de la mise en place du parc :

- Notre-Dame en Saint-Melaine

Liens externes

- Fiche d’inventaire du patrimoine

- Cartes anciennes du Thabor aux archives municipales de la ville de Rennes

Bibliographie

- Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5)

- Catherine Laurent, Louis-Michel Nourry, George Provost, Yves Lebouc, Histoire(s) de jardin : Usages et paysages à Rennes, PU Rennes, Rennes, 25 août 2008, 191 p. (ISBN 978-2-7535-0654-1)

- Louis-Michel Nourry et Michel Ogier, La Bretagne des jardins, Apogée, 31 mai 1997 (ISBN 2-909275-87-6)

- Jardin botanique de la ville de Rennes, Catalogue des graines, spores et parties de plantes offertes en échange, Ville de Rennes, Rennes, 2001

Notes et références

- ↑ a , b , c , d et e Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Un parc de centre-ville : le Thabor et son histoire », p. 11-29

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h et i Catherine Laurent, Louis-Michel Nourry, George Provost, Yves Lebouc, Histoire(s) de jardin : Usages et paysages à Rennes, PU Rennes, Rennes, 25 août 2008, 191 p. (ISBN 978-2-7535-0654-1)

- ↑ M-C Bietry, Jardins en Bretagne : Ille-et-Vilaine, Connaissance des jardins, 17 septembre 2003, 29 p. (ISBN 2-912454-06-9)

- ↑ a , b , c , d , e , f , g et h Jean Ogée, A. Marteville, Pierre Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Mollieux, 1845

- ↑ Louis-Michel Nourry, Paysages de Rennes, éditions Apogée, novembre 2005, 91 p. (ISBN 2-84398-204-9)

- ↑ a , b , c , d , e , f , g et h Louis-Michel Nourry et Michel Ogier, La Bretagne des jardins, Apogée, 31 mai 1997 (ISBN 2-909275-87-6), p. 88-93

- ↑ a , b , c et d Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Le jardin botanique : le parcours de la connaissance », p. 75-82

- ↑ a et b Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Le jardin à la française : l’harmonie entre l’art et la nature », p. 43-56

- ↑ a , b , c , d , e et f Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne, « Jardin public, dit Le Thabor » sur http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_architectural_et_mobilier/sribzh/main.xsp?form=info_form, Patrimoine architectural et mobilier en Bretagne. Consulté le 20 septembre 2008

- ↑ a , b , c , d , e , f et g Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Les fabriques et œuvres d’art : la conciliation de l’utilitaire et le décoratif », p. 57-75

- ↑ a , b , c , d et e Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Le jardin des Catherinettes : l’illusion du pittoresque », p.107-118

- ↑ Sur les traces d'Emmanuel Le Ray - Rennes, 15 septembre 2000, Ouest-France

- ↑ Ville de Rennes, « Duchesse Anne » sur http://recette.rennes.lnet.fr, Juin 2007, Site de la ville de Rennes. Consulté le 18 octobre 2008

- ↑ 10 ha 62 a selon Louis-Michel Nourry, Paysages de Rennes.

10 ha 83 a pour la parcelle 000 BH 227, rue de Paris, sur cadastre.gouv.fr. - ↑ a , b , c , d , e , f et g Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Le carré Du Guesclin : la naissance d’un parcours », p. 31-42

- ↑ Note : il existe deux orthographes pour le nom de Louis Vaneau, celle-ci pour la rue et l'école situées à Rennes mais aussi la station de métro et une rue à Paris, et Vannneau, pour le monument du Thabor.

- ↑ Panneaux pédagogiques installés sur le Carré du Guesclin

- ↑ Le Rennais, « De nouveaux marronniers pour le Thabor », dans Le Rennais, no 370, janvier 2005

- ↑ Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, Bulletin et mémoires..., 1993

- ↑ a , b , c , d , e , f , g et h Brochure « Le PARC du THABOR » publié par la ville de Rennes en janvier 2004

- ↑ Adolphe Orain, Au pays de Rennes, Ed La Découvrance, Rennes, 1892, 252 p. (ISBN 2-84165-014-X), p. 42.

- ↑ Ministère de la Culture, « L’Amour, dit aussi L’Amour prenant un papillon » sur http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm, Base Joconde. Consulté le 25 septembre 2008

- ↑ a et b Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « Arbres et arbustes : la signature de Denis Bühler », p. 89-106

- ↑ a , b , c , d , e et f Ouest-France, « Pour rester jeune, le Thabor perdra des arbres », 20 septembre 2008, Maville.com. Consulté le 01 Octobre 2008

- ↑ Histoire(s) de Jardins, le journal de l'exposition n°4, Le jardin botanique du Thabor, graines de nature, Ville de Rennes, Rennes, octobre novembre 2008, p. 3

- ↑ a , b , c , d , e et f Christine Barbedet, « Le jardin botanique du Thabor », dans [de Rennes], 21 octobre 2008 [texte intégral (page consultée le 13 février 2009)]

- ↑ Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine, « La flore d’Ille-et-Vilaine » sur http://www.horticulture35.fr, 2007, Site de la société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine. Consulté le 5 octobre 2008

- ↑ Muséum national d’Histoire naturelle, « Fiche d’inventaire Flore d’Ille-et-Vilaine » sur http://inpn.mnhn.fr, Inventaire national du patrimoine naturel. Consulté le 5 octobre 2008

- ↑ BGCI, « Lettre d’information n°13 » sur http://www.bgci.org/, Site du BGCI. Consulté le 5 octobre 2008

- ↑ INRA et Rennes métropole, « Visite du site expérimental du Thabor, Dossier de Presse Ecorurb » sur www.rennes.inra.fr, 2005, Site de l'INRA Rennes. Consulté le 9 octobre 2008

- ↑ AJJH, « Le Prix de la Rose AJJH » sur http://www.ajjh.org/index.php, 2008, AJJH. Consulté le 1er octobre 2008

- ↑ Louis-Michel Nourry, Le Thabor : Rennes, Siloë, 1er juillet 2005 (ISBN 2-908924-00-5), « La roseraie : le parcours de l’enchantement », p. 83-88

- ↑ SNHF, « Grand Prix de la rose SNHF » sur http://www.snhf.asso.fr, Site de la SNHF. Consulté le 9 octobre 2008

- ↑ Base Joconde, « Notice du Jeune savoyard pleurant sa marmotte » sur http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm, Base Joconde. Consulté le 9 octobre 2008

- ↑ Patrice Charbonnier, « Le Thabor s'offre une nouvelle entrée », dans [de Rennes], 9 janvier 2009 [[tt_news=723&tx_ttnews[backPid]=86&cHash=d0da31d052&id=132 texte intégral] (page consultée le 13 février 2009)]

- ↑ Ville de Rennes, « Archives contemporaines, Service Relations publiques » sur http://www.archives.rennes.fr, 1998, Archives municipales. Consulté le 10 octobre 2008

- ↑ Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, « Escalier fontaine » sur http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_architectural_et_mobilier/sribzh/main.xsp?form=info_form, Patrimoine architectural et mobilier en Bretagne. Consulté le 7 octobre 2008

- ↑ a et b Panneaux pédagogiques du parc du Thabor

- ↑ « Thabor : coccinelles et syrphes protègent les roses », dans Le Rennais, no 384, Mai 2007

- ↑ INPH, « Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire » sur http://inpn.mnhn.fr, 1982, Site de l’INPH. Consulté le 8 octobre 2008

- ↑ INPH, « Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale » sur http://inpn.mnhn.fr, 1987, Site de l’INPH. Consulté le 8 octobre 2008

- ↑ DRAC Bretagne, « Fiche patrimoine Ancien hôtel Maulion » sur http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_architectural_et_mobilier/sribzh/main.xsp, Site des dossiers électroniques de l'Inventaire général. Consulté le 10 octobre 2008. « Le traitement de l'angle en rotonde, coiffé d'un dôme, n'est certainement pas étranger à l'aménagement contemporain de la nouvelle entrée du jardin du Thabor. »

- ↑ « L’entretien du Thabor se fait en équipe », dans Ouest-France, 3 mars 2007

- ↑ DP, « Thabor : aux petits soins du cèdre de l'Atlas », dans [de Rennes], 11 février 2009 [[tt_news=768&tx_ttnews[backPid]=86&cHash=39a61a4cbd&id=132 texte intégral] (page consultée le 13 février 2009)]

- ↑ FEDEREC Bretagne, « Outils et méthodes pour organiser le changement des pratiques » sur http://www.feredec-bretagne.com/, Site de FEDEREC Bretagne. Consulté le 4 octobre 2008

- ↑ a et b (fr) « Thabor : les fontaines à sec jusqu'à nouvel ordre ! », dans Ouest France, 5 septembre 2009 [texte intégral (page consultée le 5 septembre 2009)]

- ↑ Espace des sciences de Rennes, « Espaces communs : Zoom sur les grandes étapes de l'espace des sciences » sur http://www.espace-sciences.org, Site de l'Espace des Sciences. Consulté le 10 octobre 2008

- ↑ Ouest France, « Cuba. Photographies d'Eddi El Boughammi. », dans Ouest France, 4 septembre 2000

- ↑ photographie.com, « Palestine : au-delà du mur » sur http://www.photographie.com, 2004, photographie.com. Consulté le 10 octobre 2008

- ↑ Flip Books !, « The flip museum : Le grand déballage » sur http://www.flipbooks2007.com, 2007, Site de Flip Books !. Consulté le 10 octobre 2008

- ↑ Ouest France, « Disparitions, l'exposition de photos d'Adeline Keil », dans Ouest France, 18 juillet 2008

- ↑ Ouest France, « Les tentes musicales, de l'art à la magie », dans Ouest France, 6 juillet 2007

- ↑ Un arbre pour la paix planté dans le parc du Thabor à Rennes sur Ouest France, 31 janvier 2009. Consulté le 2 février 2009

- Portail de Rennes

- Portail du jardinage et de l'horticulture

- Portail de la botanique

Catégories : Article de qualité | Parc et jardin public de Rennes

Wikimedia Foundation. 2010.