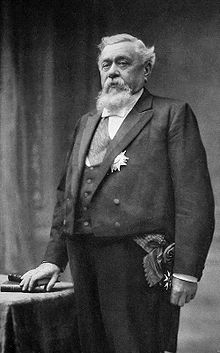

- Armand Fallières

-

Pour les articles homonymes, voir Fallières.

Pour les articles homonymes, voir Fallières.Clément Armand Fallières, né le 6 novembre 1841 à Mézin (Lot-et-Garonne) et mort le 22 juin 1931 à Villeneuve-de-Mézin (Lot-et-Garonne), est un homme d'État français, figure de la IIIe République.

Ministre à plusieurs reprises, y compris de l'Intérieur ou encore des Affaires étrangères, président du Conseil des ministres, puis enfin président du Sénat, la carrière d'Armand Fallières parvient au sommet avec son élection à la présidence de la République française, le 18 février 1906.

Sommaire

Biographie

Ses débuts

Armand Fallières est issu d'une famille relativement modeste, localisée à Mézin (Lot-et-Garonne). Son grand-père paternel Joseph Fallières (1781-1866) est forgeron et petit viticulteur, son père Pierre Fallières (1810-1874) greffier de justice à Nérac. Il débute ses études au lycée Guez de Balzac d'Angoulême. Il devient avocat à Nérac après des études de droit à Toulouse et à Paris. Le 14 janvier 1868 il épouse à la mairie de Nérac Jeanne Bresson (1849-1934), qui lui donne deux enfants, Anne-Marie Fallières et André Fallières ; la même année il est élu membre du conseil municipal de Nérac, dont il devient maire en 1871, entrant également au Conseil général de Lot-et-Garonne.

En 1876, il entre à la Chambre des députés comme député de Lot-et-Garonne et siège parmi les républicains de gauche. Le 18 mai 1877, il fait partie des 363 parlementaires qui votent la motion de censure contre le duc de Broglie. Après la dissolution du Parlement par Mac Mahon, les nouvelles élections sont une victoire pour la gauche, et Fallières retrouve son siège.

De mai à septembre 1877, il est de nouveau maire de Nérac. Il est secrétaire d'État à l'Intérieur dans les cabinets Freycinet et Ferry, puis ministre de l'Intérieur du 7 août 1882 au 29 janvier 1883 dans le cabinet Duclerc, avant de diriger un éphémère cabinet de trois semaines, du 29 janvier au 17 février 1883. Il est de nouveau ministre à de nombreuses reprises entre 1883 et 1892 (Intérieur, Justice et Instruction publique). Il devient sénateur du Lot-et-Garonne en 1890 . Fallières s’inscrit dans trois groupes : la gauche républicaine, l’union républicaine et la gauche démocratique. Lorsque cette pluralité de groupes n’est plus admise, il choisit le groupe de la gauche démocratique " le plus avancé des trois ". De 1892 à 1899, Fallières, simple sénateur fait preuve d’une grande discrétion : il ne prend pas une seule fois la parole en séance publique.

Le 1er mars 1899, il vote contre la « loi de dessaisissement » dans l’affaire Dreyfus. Deux jours plus tard, il est élu président du Sénat au 2e tour de scrutin. Il succède à ce poste à Émile Loubet, élu président de la République, auquel il succédera par ailleurs à l’Élysée, sept ans plus tard.

Fallières est constamment réélu président du Sénat jusqu’en 1906. A ce titre, il préside la Haute Cour de Justice qui juge, en 1899, Déroulède, Buffet, Ramel et Godefroy pour l’affaire de la caserne de Reuilly, liée à la tentative de coup d'État pendant les obsèques du président Félix Faure.

Président de la République

Élu le 17 janvier 1906, il succède à Émile Loubet en remportant la victoire face à Paul Doumer, 78 voix les séparant. Il devient ainsi le 9e président de la IIIe République. Il entre en fonctions le 18 février.

Opposant à la peine de mort, il gracie systématiquement les condamnés à mort pendant les premiers temps de son mandat.

En 1907, lors de son voyage officiel en Lot-et-Garonne, il inaugure le monument commémoratif de Léopold Faye à Marmande. Léopold Faye (né en 1828 et mort en 1900) fut maire, puis conseiller général de Marmande, conseiller général et président du Conseil général de Lot-et-Garonne entre 1871 et 1874.

Au cours de sa présidence il travaille au renforcement de la Triple Entente : en 1908, il se rend en visite au Royaume-Uni et le 31 juillet 1909 rencontre Nicolas II à Cherbourg ; en mai 1911, il se rend en Belgique, et, en juillet de la même année, aux Pays-Bas ; ces deux visites d'État se déroulent au moment de la 2e crise marocaine (Coup d'Agadir), alors que les troupes françaises commencent à occuper le Maroc.

En 1912, il instaure l'isoloir qui permet d'organiser les votes secrets et c'est aussi lors de cette même année, le 17 avril, qu'il présente ses condoléances au roi George V et au président américain William Howard Taft pour les nombreuses victimes du naufrage du Titanic. Parti en vacances, il oublie en revanche d'adresser ses condoléances aux familles françaises endeuillées.

Fin de sa vie

Son mandat se termine en 1913. Il choisit de ne pas se représenter, comme le montre un de ses aphorismes : « la place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d'avancement »[1]. Il meurt le 22 juin 1931 dans sa résidence de Loupillon, à l'âge de 89 ans d'une crise cardiaque. Son épouse Jeanne décède en 1939.

Fonctions

Mandats électifs

- 1871 - 1874 ; mai 1877 - septembre 1877 : maire de Nérac (Lot-et-Garonne)

- 1871 - 1886 : conseiller général de Nérac

- 1883 - 1886 : président du conseil général de Lot-et-Garonne

- 1876 - 1889 : député républicain de Nérac

- 1890 - 1906 : sénateur, puis président du Sénat à partir de 1899

- 18 février 1906 - 18 février 1913 : président de la République

Fonctions gouvernementales

- Sous-secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Cultes du 17 mai 1880 au 14 novembre 1881 dans les gouvernements Charles de Freycinet (1) et Jules Ferry (1)

- Ministre de l'Intérieur du 7 août au 13 septembre 1882 dans le gouvernement Charles Duclerc

- Ministre de l'Intérieur et des Cultes du 13 septembre 1882 au 21 février 1883 dans les gouvernements Charles Duclerc et Armand Fallières

- Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères (par intérim) du 29 janvier au 21 février 1883 dans le gouvernement Armand Fallières

- Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts du 20 novembre 1883 au 6 avril 1885 dans le gouvernement Jules Ferry (2)

- Ministre de l'Intérieur du 30 mai au 12 décembre 1887 dans le gouvernement Maurice Rouvier (1)

- Ministre de la Justice du 30 novembre 1887 au 3 avril 1888 dans les gouvernements Maurice Rouvier (1) (par intérim) et Pierre Tirard (1)

- Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 22 février 1889 au 17 mars 1890 dans le gouvernement Pierre Tirard (2)

- Ministre de la Justice et des Cultes du 17 mars 1890 au 27 février 1892 dans le gouvernement Charles de Freycinet (4)

Durant les années Fallières

Le début du XXe siècle a vu apparaître l’éclairage au gaz puis l'électricité, l'eau courante, l'automobile et le réseau ferroviaire. Mais encore…

- Un ouvrier gagne en moyenne 1 100 Francs net annuels.

- En 1901, de nombreux enfants meurent en bas âge, chaque femme élève en moyenne deux enfants.

- Les savoirs fondamentaux - lecture, écriture, calcul - constituent le bagage du plus grand nombre. En 1902, une réforme adapte l’enseignement secondaire aux nécessités de la vie moderne en attribuant une plus grande place aux sciences et aux langues étrangères.

- Après le certificat d’études, plus de la moitié des enfants entrent dans la vie active dès 13 ou 14 ans. Une grande majorité rejoint ses parents dans le secteur agricole, quelques-uns à l'usine ou en service domestique, un tiers poursuit des études.

- Jusqu’au milieu du XXe siècle en milieu rural, l’occitan et le patois s’utilisent tous les jours.

C'est durant la présidence de Fallières qu'a pris fin l'Affaire Dreyfus par deux événements :

- Par la loi du 13 juillet 1906, Dreyfus est réintégré partiellement dans l'armée, au grade de chef d'escadron (commandant).

- Le 4 juin 1908, les cendres du plus illustre défenseur de Dreyfus, l'écrivain Émile Zola, sont transférées au Panthéon.

Anecdotes

- Le 25 décembre 1908, en effectuant une promenade sur les Champs-Élysées, un garçon de café, qui fut camelot du roi, nommé Jean Mattis se jette sur le président Fallières pour lui tirer la barbichette. Mais Armand Fallières réagit un peu brusquement en voyant l'énergumène et fut griffé au cou et à l'oreille droite. Jean Mattis écopa de quatre ans de prison.

- Le président Fallières était assez corpulent, ce qui provoquait des rires et des moqueries de la part de certains chansonniers.

- Il avait la réputation dans le tout-Paris de ne jamais prendre seul ses décisions, ce qui donna lieu à une chanson acerbe à son sujet.

- Il pourrait avoir donné le nom usuel de Vieil-Armand au Hartmannswillerkopf, sommet alsacien situé au-dessus de Cernay près de Thann et qui fut le lieu d'une bataille entre Français et Allemands en 1915.

- Dans sa ville natale, une imposante statue de bronze fut édifiée, en 1938, pour honorer sa mémoire. Ce monument de près d'une tonne en l'honneur du « patriarche de la République » selon l'expression de l'historien Jean-Pierre Koscielniak attira les foudres du gouvernement de Vichy qui souhaita le détruire, en 1942[2].

- Le collège de Mezin et le lycée agricole de Nérac portent aujourd'hui le nom d'Armand Fallières.

Références

- Bertrand Meyer-Stabley, Les dames de l'Élysée - Celles d'hier et de demain, Librairie Académique Perrin, Paris

- (arkheia-revue.org) Jean-Pierre Koscielniak, Fallières : une statue encombrante, Arkheia, Montauban, 2008.

Liens externes

Bibliographie

- Stéphane Baumont, Fallières ou la République de la province, Éché, 1988.

- Hubert Delpont et Janine Dréano-Sestacq, Fallières, la République aux champs, AVN, 1996, 258 pages.

- Frédéric Lavignette, L'affaire Liabeuf. Histoires d'une vengeance, Fage éditions, 2011.

Catégories :- Président de la République française

- Ministre de la Troisième République

- Président du Conseil de la Troisième République

- Ministre français des Cultes/Affaires ecclésiastiques

- Ancien député de Lot-et-Garonne (troisième République)

- Président du Sénat français

- Chevalier de l'Ordre de Saint-André

- Ancien sénateur de Lot-et-Garonne

- Ancien président de conseil général

- Ancien conseiller général de Lot-et-Garonne

- Personnalité de l'Alliance démocratique

- Adversaire de la peine de mort

- Naissance en 1841

- Naissance en Lot-et-Garonne

- Décès en 1931

Wikimedia Foundation. 2010.