- Helange

-

Thionville

Thionville

DétailAdministration Pays France Région Lorraine Département Moselle (sous-préfecture) Arrondissement Thionville-Est (chef-lieu)

Thionville-Ouest (chef-lieu)Canton Thionville-Est (chef-lieu)

Thionville-Ouest (chef-lieu)Code Insee abr. 57672 Code postal 57100 Maire

Mandat en coursBertrand Mertz

2008 - 2014Intercommunalité Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville Site internet www.mairie-thionville.fr Démographie Population 41 127 hab. (2006) Densité 825 hab./km² Aire urbaine 156 433 hab. Gentilé Thionvillois, Thionvilloise Géographie Coordonnées Altitudes mini. 147 m — maxi. 423 m Superficie 49,86 km² Thionville, appelé en allemand Diedenhofen et en luxembourgeois Diddenuewen, est une commune française située dans le département de la Moselle. Ses habitants sont appelés les Thionvillois.

Ancienne cité sidérurgique au nord du sillon mosellan, c’est aujourd’hui une ville en plein développement, tirant profit de la proximité du Luxembourg.

Géographie

Thionville est située sur la Moselle dans une plaine à l’est des côtes de Moselle, à 31 km de Metz. La commune possède une enclave le long de la Moselle entre les communes de Hettange-Grande, Manom, Basse-Ham et Cattenom, correspondant à l’ancienne commune de Garche, annexée en 1970.

Quartiers

- Le Centre Ville, cœur historique de la ville avec les anciennes maisons seigneuriales entourant l’hôtel de ville, sa Tour aux Puces (musée), son Beffroi, et quelques demeures du XVIIIe siècle qui ont survécu aux incendies du siège de 1870. Une bonne partie de ce quartier a été rendu piétonnier.

- La Côte des Roses, quartier populaire du nord-ouest de la ville classé Zone Urbaine Sensible (ZUS). Ses grandes tours et barres HLM voisinent avec le pôle thionvillois du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

- Les Basses-Terres, quartier populaire situé au nord de la ville. Plus petit que la Côte des Roses.

- Guentrange (haute et basse, ancien hameau), ancien village de vignerons construit sur le flanc des côteaux dominant l’ouest de Thionville et où fut aménagé entre 1900 et 1914 par les Allemands, le fort de Guentrange. C’est ici que l’on situe généralement le quartier résidentiel de la ville.

- La Briquerie organisé autour d’une ancienne route reliant le centre-ville au village de Guentrange et occupant pour une bonne part le site d’une ancienne fabrique de briques. Un lycée à vocation technique y accueille une large population d’élèves. Quelques ensembles locatifs y ont poussé au début des années 1970 du XXe siècle.

- Le Val Marie, à l’ouest, au pied de Guentrange, à proximité du complexe sportif du stade de Guentrange. Un ancien lotissement bordant la Route des Romains a d’abord vu se créer quatre lotissements destinés aux personnels de la Centrale nucléaire voisine de Cattenom avant qu’une extension plus importante ne s’y produise, mêlant habitations et établissements publics (caserne des pompiers, hôpital Le Kem, pôle de la chambre des métiers de la Moselle).

- Saint-Pierre, au sud-ouest, en direction de Longwy, repérable par son église et ses six tours hexagonales HLM.

- La Milliaire, à l’ouest, près du quartier Saint-Pierre, où une ancienne zone pavillonnaire dévolue aux cadres et à la maîtrise de la sidérurgie locale a vu la construction d’un collège et d’un ensemble de six immeubles HLM.

- Beauregard, (ancien hameau)au sud, comprenant de nombreux pavillons résidentiels, un hôpital (Thionville-Beauregard) mais aussi de grands ensembles (Medoc) bâtis dans les années 1960 pour accueillir les sidérurgistes et leurs familles.

- Saint-François, au nord et proche du centre-ville, composé de pavillons, de quelques tours (Charlemagne et Roland) siège de cimetières et d’une Nécropole nationale.

- La Malgrange, (ancien hameau) au nord, un peu plus « à la campagne », avec un stade, un lycée, quelques petits immeubles et des maisons individuelles.

- Le Linkling, zone industrielle et commerciale aménagée à partir de 1971 au sud ouest de la ville. De nombreuses anciennes entreprises installées en ville s’y sont transférées, un Centre commercial de conception originale fut implanté : « le » GERIC (Groupement Économique Réunissant des Industries et des Commerces).

Cette Zone s’est plus récemment étendue aux Linkling 2 et 3.

Annexes

Les anciennes communes suivantes ont été rattachées à Thionville et font aujourd’hui partie intégrante de la commune de Thionville :

- Elange et Veymerange sont rattachés le 1er janvier 1967[1] ;

- Volkrange et ses hameaux Metzange et Beuvange-sous-Saint-Michel (fusionné à Volkrange en 1811) sont rattachés le 1er janvier 1969[2] ;

- Garche (qui n’est pas contigüe au reste de la commune), Koeking et Œutrange sont rattachés le 1er janvier 1970[3] ;

Communes limitrophes

Algrange, Angevillers, Basse-Ham, Entrange, Escherange, Cattenom, Hayange, Hettange-Grande, Florange, Illange, Manom, Nilvange, Terville et Yutz.

Toponymie

Mentionné sous la forme francique Dietenhoven (707, première source écrite dans un acte de donation de l’Archevêque de Trèves Ludwin), puis sous la forme latinisée Theodonis villa (753, à l’occasion du passage de Pépin le Bref), Theudone villa (VIIIe siècle). Signification : « La ferme de Theudo », nom de personne de type germanique hypocoristique du thème theud, peuple. Nom attesté fréquemment dans l'anthroponymie germanique, forme française au cas régime Théodon, également nom de famille (Indre) et Thion (Centre, Centre est).

Histoire

- 24 décembre 805 : Charlemagne édicte le « Grand châpitre de Theodonis Villa » ainsi que son testament politique (le divisio regnorum)

- 821 : mariage de Lothaire Ier

- À partir du Xe siècle, Diedenhofen fait partie du comté puis duché de Luxembourg

- 930 : Henri Ier de Germanie cède l’église Saint-Maximin à l’abbaye Saint-Maximin de Trèves

- 939 : Adalbéron 1er, évêque de Metz, détruit la ville

- 1308 : installation des Augustins

- 1322 : première apparition de l’hôpital de Diedenhofen dans les textes

- 1443 : La comtesse de Luxembourg vend ses possessions au duc de Bourgogne

- 1477 : le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien Ier d’Autriche fait passer le comté aux Habsbourg d’Autriche

- 1519 : Le comté passe par héritage sous la souveraineté de Charles Quint, roi d’Espagne et empereur romain germanique

- 1552 : Charles Quint, souffrant, passe l’automne à Thionville durant le siège de Metz

- 1558 : François de Guise prend Thionville qui retourne à l’Espagne l’année suivante

- 1625 : les capucins s’installent à Thionville

- 1639 : un siège de la ville par l’armée française échoue

- 1643 : le grand Condé assiège et prend Thionville

- 1659 : par le Traité des Pyrénées, l’Espagne est contrainte de céder Thionville à la France

- 7 novembre 1659 : les Français entrent à Thionville et débutent le renforcement des fortifications

- 1662 : installation d’un bailliage

- 1673 : achèvement du premier pont franchissant la Moselle

- 1689 : naissance de Joseph Bodin de Boismortier, musicien

- Septembre 1755 : début des travaux de l’église Saint-Maximin

- 1759 : achèvement des travaux

- 13 janvier 1760 : bénédiction de l’église Saint-Maximin par Nicolas Thiersant, curé de paroisse

- 1766 : le maire Charles de Gevigny est emprisonné

- 1791 : la ville est de nouveau assiégée, par des troupes autrichiennes renforcées par des bataillons de français émigrés suite à la Révolution française. Parmi eux se trouve le jeune François-René de Chateaubriand qui évoque cet épisode dans ses Mémoires d’outre-tombe. Défendue par Georges Félix de Wimpffen, la ville tiendra deux mois avant que le siège ne soit levé.

- 1792 : les coalisés assiègent vainement la ville. La Convention décrètera « Thionville a bien mérité de la Patrie. »

- 1814-1815 : le général Hugo, père du poète, défend Thionville à deux reprises

- 1854 : inauguration de la ligne de chemin de fer Thionville-Metz

- 1870-1918 : du début de la guerre franco-allemande de 1870 jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, Diedenhofen fait partie de l’Empire allemand.

- 1878 : transfert de la gare à l’emplacement actuel

- 1886 : installation de l’eau courante

- 1888 : consécration du temple protestant

- 1902 : début de la démolition des fortifications

- 1918 : à la fin de la guerre, Diedenhofen redevient française et reprend son nom francophone Thionville

- Années 1930 : Thionville est le centre du Secteur fortifié de Thionville, l’un des tronçons les plus puissants de la Ligne Maginot.

- Durant l’occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, la ville reprend le nom de Diedenhofen.

- 1944 : libération de Thionville par la IIIe armée américaine

- 1946 : réception de Winston Churchill

- 1948 : visite du président de la République Vincent Auriol, remise de la croix de guerre à la ville

- 1961 : visite de Charles de Gaulle

- 1972 : visite de Georges Pompidou

- 2006 : visite du Grand-Duc Henri et de la Grande Duchesse de Luxembourg

- 2007 : visite de Dominique de Villepin au collège La Milliaire

- 2008 : la ville est choisie pour accueillir les deux demies-finales de la Coupe Gambardella

- 2008 : l’ex-maire Jean-Marie Demange se suicide après avoir tué sa maîtresse.

La période carolingienne

La première mention manuscrite de Thionville apparaît sous la forme latinisée de Theodonis villa dans une chronique de 753 relatant le passage du roi Pépin le Bref dans ce domaine patrimonial. À sa suite, Charlemagne puis Louis le Pieux y séjournent. Au travers d’un acte daté de l’an 770, nous apprenons qu’un palais est installé à Thionville (Actum Theudone villa Palatio in Dei nomine feliciter), par la suite un autre acte évoque à nouveau l’existence de cet édifice (Actum Theodonis-villa Palatio Nostro). D’importantes décisions y sont prises, à l’exemple du Grand Capitulaire édicté par Charlemagne en 805 et de la Divisio Regnorum de 806, testament politique de l’empereur. C’est à Thionville que meurt en 783 la femme de Charlemagne, Hildegarde. À quelques lieues de la ville sur l’autre rive de la Moselle, se tient à Yutz, en 844, un concile implorant les trois signataires du Traité de Verdun de sauver par une entente fraternelle l’unité spirituelle de l’Empire.

La configuration du domaine carolingien n’est pas connue.

Après l’An mil et les invasions normandes et hongroises, Thionville échoit à la faveur du morcellement féodal du Xe siècle aux comtes de Luxembourg dans le cadre du Saint-Empire romain germanique.

La période luxembourgeoise

L’ancien palais impérial a alors disparu et une maison forte devait seule attester plus tard la présence comtale, embryon du château qui va se développer autour de l’actuelle Cour du Château. Encore se limite-t-elle à la seule Tour aux Puces, imposante construction façonnée par quatorze pans, probablement ceinte d’un fossé d’eau à cette époque. La Charte de Franchise de 1239 confirme son existence : elle astreint en effet les bourgeois à y monter la garde à chaque fois que la nécessité s’en fait sentir. Par ailleurs, il ne semble pas que la bourgade, encore très rurale, ait possédé un rempart : au mieux une levée de terre en assurait la protection.

C’est donc à partir de 1239 au travers de la charte octroyée par le comte Henri V le Blondel que les Thionvillois se voient astreints à des charges militaires. Cette charte vient après celle concédée trois ans plus tôt à Echternach (1236), et cinq ans avant celle de Luxembourg (1244). Un ensemble d’amendes frappe les bourgeois qui ne mettent aucun zèle à remplir leurs obligations.

Cette situation évolue rapidement. Un château, dont fait mention un acte comtal de mars 1268, se dresse bientôt sur les ruines de l’ancien palais, englobant la Tour aux Puces qui devient le donjon, dernier réduit de la défense. La courtine, flanquée de tours rondes, abrite un espace grossièrement rectangulaire, développé sur une surface peu importante (tout au plus 140 mètres sur 80) correspondant à l’actuelle cour du château.

Dans le même temps, la ville se fortifie, adoptant un système de rempart à petites tours en demi-lunes, séparées par des courtines. Partout, ces constructions en grès d’Hettange présentent une épaisseur constante d’un mètre. Le château, le quartier de la place du marché et celui de l’église paroissiale Saint-Maximin s’abritent derrière l’ensemble. Le périmètre de la ville médiévale est très réduit : l’arrière de la rue de la Poterne, de la rue Brûlée et celle du Quartier représentent grossièrement les limites nord.

Le trapèze ainsi dessiné, adossé à la Moselle par sa base et circonscrit par les trois autres côtés par un fossé rempli d’eau, ne possède que deux entrées, les portes de Metz et de Luxembourg, probablement encadrées de tours et peut-être une poterne donnant sur la rivière. Notons toutefois que l’emplacement à cette époque de la porte de Luxembourg ne correspond pas à celui, définitif, du XVIe siècle : elle se situe alors au niveau de la rue de l’ancien hôpital.

En 1389 la ville obtient le droit de lever le Weinrecht — droit sur les vins qui se vendent — pour trouver le financement permettant l’entretien des murs et tours d’une place en mauvais état alors qu’elle est ville frontière : à l’époque, elle fait face au duc de Lorraine, au comte de Bar, à la ville de Metz ou à l’évêque de Metz. Grande source de dépenses également, l’entretien des chemins d’accès tracés dans le marais partiellement drainé : c’est alors une place forte de plaine tirant parti des basses terrasses facilement inondables et des marécages utilisables seulement au moyen de multiples passerelles.

Bourguignonne à partir de 1461, Thionville passera ensuite aux mains des Habsbourg en 1477.

Armoiries

d’azur au château donjonné de trois tourelles d’or, celle du milieu plus haute, le tout maçonné de sable.

d’azur au château donjonné de trois tourelles d’or, celle du milieu plus haute, le tout maçonné de sable.Économie

- sidérurgie ;

- chimie ;

- cimenterie ;

- port fluvial de Thionville-Illange (7e de France) ;

- antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle.

L’économie des pays frontaliers—Luxembourg, Belgique, Allemagne—permet à la ville de rester dynamique. Plus de 40 000 travailleurs frontaliers franchissent en effet, chaque jour, la frontière luxembourgeoise où les salaires sont nettement supérieurs à la moyenne française à poste équivalent.

Marché immobilier

Le marché de l’immobilier est en plein essor par voie de conséquence. Les villages rattachés à la commune de Thionville comme Metzange, Garche, Volkrange[4] jouissent de la proximité de l’autoroute A31 qui relie Thionville au Luxembourg et sont l’exemple même de cette montée des prix sur le secteur thionvillois.

Administration

Liste des maires de 1790 à 1945 Période Identité Parti Qualité 1768 1790 François Petit 1790 1792 Nicolas Hentz 1792 1792 Jacques Rolly 1792 1794 Nicolas Probst 1794 1795 Michel Quarante 1795 1796 Schweitzer 1796 1797 Mathias Kleppert 1797 1798 Barthélemy Dinot 1798 1799 Claude Albert 1799 1800 Jean-Frédéric Lafontaine 1800 1800 Michel Quarante 1800 1808 Georges Dondeine 1808 1814 Jean-Philippe Milleret 1814 1816 Germain Tailleur 1830 1830 Simon Gallois 1830 1831 Jean Poumaire 1831 1831 François-Marie Delaval 1831 1835 Antoine Barrault 1835 1836 François-Marie Delaval 1837 1837 Antoine Barrault 1837 1848 Pierre-François Berteuil 1848 1852 Claude-François Arnoult 1852 1853 Antoine Barrault 1853 1855 Christophe Harquardio 1855 1865 Jean-Baptiste Péan 1865 1870 Dominique Thirion 1870 1872 Claude-François Arnoult 1872 1875 Jean-Pierre Pécheur 1875 1882 Auguste Spire 1882 1886 Pierre Marchal 1886 1904 Jean-Nicolas Crauser 1904 1910 Charles-Louis Boehm 1910 1918 Henri Berkenheier pharmacien 1918 1920 François Zimmer 1920 1933 Gabriel Mauclaire 1933 1940 Henri Léonard Liste des maires depuis la Libération Période Identité Parti Qualité 1944 1944 Lucien Guille 1944 1944 Georges Marchal 1944 1944 Jean-Marie Desvignes 1945 1960 René Schwartz 1960 1977 Georges Ditsch Avocat 1977 1995 Paul Souffrin PCF Médecin 1995 2008 Jean-Marie Demange UMP Médecin 2008 2014 Bertrand Mertz PS Avocat Toutes les données ne sont pas encore connues. Le maire de Thionville est Bertrand Mertz (ancien vice-président du conseil régional de Lorraine) depuis le 21 mars 2008. Il a été élu face à Jean-Marie Demange, maire sortant.

Paul Souffrin a été élu conseiller régional et sénateur, deux postes qui lui ont échappé depuis. Durant ses trois mandats, des actions ont principalement été menées en faveur de la lecture publique et pour le développement des bibliothèques.

Cas unique en France, Thionville est le siège d’une sous-préfecture gérant deux arrondissements : Thionville-Est et Thionville-Ouest. L’agglomération de Thionville est divisée en deux cantons : Thionville-Est et Thionville-Ouest, qui appartiennent à l’arrondissement de Thionville-Est.

- le canton de Thionville-Est compte 19 063 habitants ;

- le canton de Thionville-Ouest compte 21 844 habitants.

Démographie

Thionville s’est développée principalement grâce à l’industrie, qui a attiré une population de plus en plus nombreuse dans la région depuis la révolution industrielle. À partir des années 1970 cependant, les difficultés économiques ont été très grandes pour Thionville et ses environs. La ville et plus encore les communes voisines ont commencé à voir leur population diminuer fortement. Thionville cependant a pu reconvertir ses activités et retrouver un certain dynamisme. Dans les années 1990, le député-maire Jean-Marie Demange est élu face à Paul Souffrin, une politique de reconstruction de Thionville se met en place : attraction du centre ville, refonte d’espaces verts, créations de complexes sportifs… La démographique de Thionville progressera dès lors de façon continue.

Évolution de la population

Évolution démographique

(Source : Cassini-Ldh-EHESS[5] et Insee 2009[6].)1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 5 010 5 011 4 907 5 739 - 5 680 5 712 - - 1856 1861 1866 1871 1875 1880 1885 1890 1895 - 7 818 7 376 7 207 7 168 7 155 8 111 8 923 9 167 1900 1905 1910 1921 1926 1931 1936 1946 1954 10 062 11 948 11 656 13 464 13 040 17 395 18 934 17 596 23 054 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 - - 31 811 37 079 43 020 40 573 39 712 40 907 41 127 - - Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes Lieux et monuments

- Sites et stations de surface paléolithique à l’âge du fer ;

- Fosses danubiennes de la Milliaire ;

- Traces de voie romaine ;

- Poteries et monnaies gallo-romaines ;

- Pittoresques maisons du XVe au XVIIIe siècles ;

- Palais de justice, ancienne maison du prévôt et ancien hôtel d’Eltz.

- Ancien hôtel des Créhange-Pittange XVIIe ‑ XVIIIe siècle : façade 1891 ; actuellement annexe de l’hôtel de ville. À partir du XVe siècle, les familles nobles comme les Créhange-Pittange sont autorisées à se construire une demeure dans l’enceinte du château. L’actuel hôtel, à façade légèrement concave, aurait été (re) construit dans la première moitié du XVIIIe siècle sur des éléments antérieurs. Un premier bâtiment en L, avec façade principale sur la Cour du château, semble remonter au début du XVIIIe siècle. Un bâtiment ajouté au milieu du XVIIIe siècle côté Moselle referme le quadrilatère. Un autre corps de bâtiment plus bas, disposé perpendiculairement, prenait appui sur le mur latéral droit mais a été frappé d’alignement et détruit vers 1947. Une de ses pièces, à l’étage, abritait des lambris peints en 1756 par le peintre thionvillois Charles Colignon. Si l’hôtel comprend encore un très bel escalier, ses dispositions d’origine ne sont plus lisibles suite à sa transformation après 1947 en appartements pour les cadres des laminoirs de Thionville puis à partir de 1979 en bureaux municipaux.

- Hôtel dit maison Nels. Hôtel entre cour et jardin construit en 1781 (date portée) dont le jardin était adossé au rempart. Un des rares hôtels construits à Thionville, détruit en même temps que tout l’îlot (numéros impairs) vers 1970 lors de la construction d’un grand ensemble. En subsistent une couverture photographique et des relevés effectués par les services techniques de la ville juste avant démolition.

- Hôtel de Saint-Rémy dit aussi hôtel de Gargan. Hôtel construit à l’emplacement de l’ancien hôtel des Gouverneurs de Thionville (transféré vers 1660 au nord de la ville). Le bâtiment actuel semble remonter à 1741 (date portée par une agrafe du corps de gauche). Il a été transformé en poste aux chevaux en 1808 et restauré au XIXe siècle.

- Hôtel du Lieutenant du Roi. Cette partie de l’ancien hôtel du gouverneur qui remonte au XVIe siècle était affectée au logement du lieutenant du roi. Seules subsistent de cette époque une tourelle et une porte sur la rue de la Poterne. Ensemble modifié au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, transformé en gendarmerie de 1803 à 1829, puis en hôtel de commandement de la place jusqu’en 1870, enfin en mess des officiers (avant la construction d’un nouveau « Casino » 4, rue de Castelnau). Le corps sur le fond de la cour, à décor néo roman, comprenait au rez-de-chaussée une grande salle voûtée dont ne sont plus visibles aujourd’hui que les colonnes et les chapiteaux, suite aux aménagements du restaurant.

- Rue de la Tour : maisons à tourelles d’escalier XVIe siècle, datant de l’occupation espagnole ;

- Place du Marché, bordée d’arcades ;

- Bel ensemble de maisons XVIIIe siècle à hautes toitures d’ardoise, dans la vieille ville ;

- Monument de la métallurgie ;

L’autel de la patrie fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques[7] depuis 15 septembre 1995. Il s’agit d’un rare monument de la Révolution, élevé le 1er vendémiaire an V (1787) ;

- le musée de la Tour aux Puces ;

- Château du Donnerscheuer, XVIe ‑ XVIIe siècle, ;

- Château d’Œutrange, gentilhommière rurale XVIIe siècle ;

- Château dit « Le Hof » à Guentrange ; XVIIIe siècle.

- Ancienne auberge construite au XVIe siècle (époque dont subsiste la tour d’escalier), percée au XVIIIe siècle. Il s’agit d’une ancienne auberge déjà mentionnée au XVIIe siècle ; on observe sur la rue de la Paroisse, à l’aplomb de la cave, une cavité dite « cuvette », sculptée en forme de mufle de lion, qui servait à caler la chèvre nécessaire à l’acheminement des tonneaux.

- Pressoir à levier, au Crève-Cœur ;

- Mairie de Thionville, ancien couvent des clarisses (1629) : façade Renaissance tardive à arcades ;

Ouvrages militaires

- fort de Guentrange, 1899-1905 construit par les Allemands.

- ancien château de Gassion, de son véritable nom château Neuf-Bourg. Il prit ce nom depuis que le maréchal Jean de Gassion y établit son quartier-général en 1643. Les dernières ruines du château disparurent complètement pour laisser place à la sidérurgie.

La porte du Couronné d’Yutz, dite porte de Sarrelouis fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques[8] depuis 21 décembre 1984.

- porte de ville dite de Sarrelouis : monument construit en 1746 par Louis de Cormontaigne à l’extrémité du Couronné d’Yutz puis transformé en blockhaus dans le dernier quart du XIXe siècle sous l’occupation allemande.

Château fort des comtes de Luxembourg

Le château des comtes de Luxembourg, à Thionville centre fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[9] depuis 14 décembre 1992.

Le secteur de la « Cour du château », premier noyau de la ville de Thionville, semble correspondre à l’emplacement d’un domaine carolingien, palacio publico, mentionné en 770, où séjournèrent à plusieurs reprises Charlemagne et ses successeurs. Il aurait englobé une chapelle construite d’après un chroniqueur dans le premier quart du IXe siècle par Louis le Pieux sur le modèle de celle d’Aix-la-Chapelle (instar aquensis) et rasée en 939 par les partisans du futur empereur Othon Ier. Aucun élément ne permet aujourd’hui d’affirmer que la base circulaire de la tour aux Puces, réputée carolingienne, en serait le dernier vestige.

À partir du Xe siècle, Thionville passe sous domination luxembourgeoise et les comtes de Luxembourg édifient un château fort au même endroit. La tour aux Puces, puissante tour polygonale à quatorze côtés, construite aux XIe et XIIe siècle, en constituait probablement le donjon. L’enceinte de 140 sur 80 mètres, défendue par plusieurs tours (dont ne subsistent que « les tours jumelles » et la tour au fond de la cour du tribunal) est toujours lisible sur le plan de la ville. Ce château de Thionville comprenant des granges pour stocker les redevances du domaine comtal et une chapelle dédiée à saint Nicolas (dont la localisation est aujourd’hui inconnue) devient à partir de 1292 la résidence du prévôt. À la même époque, une ville se développe à l’extérieur de cette première enceinte. Le passage entre les deux entités topographiquement autonomes s’effectue par la poterne des tours jumelles sans doute construite (ou reconstruite) au XIVe siècle, restaurée en 1542-1543. Lors des travaux de modernisation des fortifications et reprise au XVIIIe siècle (percement de fenêtres en 1771).

À partir de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle, des familles nobles obtiennent le droit de se construire une demeure à l’intérieur de l’enceinte du château (hôtel de Raville-Septfontaine, hôtel de Créhange-Pittange, hôtel d’Eltz). Entre 1542 et 1558, de gros travaux de remparage effectués pour la cour de Bruxelles sous le contrôle d’Adam de Volkrange afin de moderniser la place, aboutissent à la destruction de la majeure partie des courtines et d’une partie des bâtiments qui sont ensevelis sous les nouveaux terrassements. En 1903, les travaux de démolition des fortifications mettent en valeur la tour aux Puces qui est dégagée de ses constructions annexes. La destruction de plusieurs bâtiments côté Moselle vers 1947 achève de conférer à la Cour du château son aspect actuel. Reste, tour d’angle de l’ancien château fort et Cour du château.

Château de Volkrange

Le château de Volkrange et ses communs fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[10] depuis 8 octobre 1984.

Un premier château (détruit) est édifié de 1242 à 1248 pour Arnoux II, seigneur de Volkrange, sur une plate-forme rectangulaire entourée de douves qui subsiste toujours. Au XVIe siècle le logis est reconstruit (époque du gros œuvre et des voûtes du rez-de-chaussée) puis restauré à partir de 1671 par Jean de Pouilly, après les dommages causés par la Guerre de Trente Ans. Dans la 1re moitié du XVIIIe siècle, il est modernisé par des percements et de nouveaux aménagements intérieurs.

En 1741, des dépendances comprenant des écuries et un pigeonnier sont construites à l’ouest et au nord en 1741. En 1841, un nouveau logis est érigé sur le côté est de la cour pour Barthélémy Bompard, qui a acquis le domaine l’année précédente. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une chapelle est aménagée dans la salle voûtée du rez-de-chaussée du vieux logis pour la famille Bompard, avec porte et fenêtres en pastiche néo roman.

En 1952, le domaine est vendu aux pères du Sacré-Cœur, puis racheté en 1996 par la ville qui loue le vieux logis à l’association des Amis du vieux château.

Tour aux Puces

La tour aux puces fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[11] depuis 11 mai 1932.

Ancien donjon, la tour à quatorze côtés repose sur une fondation circulaire de 2,5 à 3 mètres de hauteur dans laquelle beaucoup d’auteurs ont voulu voir les restes d’une chapelle carolingienne (emplacement d’un ancien domaine carolingien), mais qui semble plutôt contemporaine de l’élévation polygonale. La tour serait en fait le donjon d’un château fort (correspondant au périmètre de l’actuelle Cour du château érigé, d’après l’analyse architecturale, aux XIe ou XIIe siècle, avec des blocs d’origines diverses dont plusieurs remplois d’édifices antérieurs (Carolingiens). Si le gros-œuvre est en grande partie d’origine, l’essentiel des percements est postérieur et il ne reste aucune trace des dispositions intérieures primitives si ce n’est des corbeaux dans la cour témoignant d’un ancien étage disparu.

En 1292 la tour devient le siège de la prévôté et le demeure jusqu’au milieu du XVIe siècle. À la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle, grande campagne de travaux, tant à l’extérieur (percements, ajout de bâtiments annexes) qu’à l’intérieur (grand mur de refend intérieur, cheminée de la salle 7 aux armes de Jean IV de Raville), réduit sous l’escalier, cheminée au 2e niveau de la cour qui n’existait donc pas encore…). Suite aux travaux de remparage effectués par les Espagnols entre 1542 et 1558 en bordure de la Moselle, la tour est intégrée au domaine militaire et réaménagée dans la seconde moitié du siècle : percements et modification des aménagements intérieurs. En 1583, comme le stipule une inscription, voûtement des pièces du rez-de-chaussée. Celui des pièces entresolées et des deux pièces du 1er étage est apparemment de la même époque (cf. les armoiries de Wirich de Créhange sur la clef de voûte de la salle 5). L’escalier en vis vers le 2e étage serait du XVIe siècle ainsi que les deux colonnes du 2e étage. Ces dernières étant destinées à soutenir des pièces d’une charpente à faîte central, on peut en déduire que la toiture polygonale à forte pente d’origine n’existait déjà plus à cette date. L’aménagement de la cour (visible sur les plans du XVIIIe siècle) pourrait aussi remonter à cette période de grand bouleversement des volumes. Aux XVe et XVIe siècles, modifications de détails, telles que des reprises de percements.

L’essentiel des projets de 1733 pour la transformation en prison militaire ne semble pas avoir été réalisé. La tour qui reste propriété du Génie tout au long du XIXe siècle est restaurée sous l’occupation allemande. En 1880, la couverture de la tour est refaite (en zinc côté Moselle, en tuiles sur la cour). En 1903, les travaux de démolition des fortifications mettent en valeur la tour en la dégageant de toutes ses constructions annexes. En 1904, la ville décide d’en faire un musée et elle est à nouveau restaurée avec construction de la terrasse et adjonction de créneaux du côté de la rivière. La Seconde Guerre mondiale lui ayant causé d’importantes dégradations, elle est une nouvelle fois restaurée pour la réouverture du musée en 1966.

Beffroi

L’ancien beffroi fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[12] depuis 27 mai 1980.

La charte de franchise accordée par les comtes de Luxembourg aux bourgeois de Thionville en 1239 autorise ces derniers à construire une enceinte avec une tour de guet où se trouve un guetteur (mentionné dès 1315). Au XIVe siècle, construction d’un premier beffroi, symbole des libertés communales. Il s’agit alors d’un ensemble composé d’une tour (beffroi à proprement parler) et d’un bâtiment communal annexe, sur la rue de l’ancien Hôtel de ville, abritant entre autres une salle d’audience et un hôpital pour les pauvres (qui déménage au cours du XVIe siècle dans l’actuelle rue de l’Ancien-Hôpital mais dont subsiste jusqu’en 1836, au rez-de-chaussée, la chapelle Sainte-Élisabeth, chapelle de la confrérie du Rosaire). La tour abritait la grosse cloche de la ville (mentionnée dès 1363 mais maintes fois refondue). La tour actuelle, abritant en hauteur trois salles voûtées d’ogives (restaurées), est reconstruite dans la 1e moitié du XVIe siècle, à l époque où Charles Quint commande d’importants travaux de fortification (elle est nettement visible sur le plan de Jacques de Deventer vers 1565).

En 1699, la ville fait refaire la partie supérieure de la tour (niveau de l’horloge surmonté d une haute toiture à l’impériale). En 1708, installation dans le grand bâtiment adjacent, sur la rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville, de la mairie (qui y demeure jusqu’à son déménagement au début du XIXe siècle dans l’ancien palais du gouverneur puis en 1900 dans l’ancien couvent des clarisses). Ce bâtiment de la rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville est reconstruit en 1836 en style néoclassique. Une fontaine à bras en fonte est installée au pied du beffroi en 1831. L’actuelle horloge publique a été réalisée en 1859 par le Strasbourgeois Schwilgue. La tour, partiellement atteinte par les bombardements du siège de 1870, possède encore l’essentiel de sa charpente de 1699 et des cloches de 1656, 1689, 1746 et 1844.

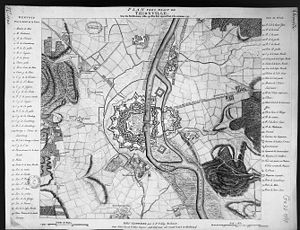

Fortification de Thionville

Une enceinte urbaine de plan trapézoïdal, comportant trois portes, est édifiée à la fin du XIIIe siècle. À partir de 1530, ces fortifications médiévales sont renforcées par un boulevard. En 1552, cinq plates-formes sont édifiées, esquisses des futurs bastions. De 1593 à 1597, les fortifications sont étendues et modernisées sur les plans de l’ingénieur flamand Jacques Van Oyen qui conçoit une place hexagonale à sept bastions, englobant un vaste espace vide. N’en subsistent aujourd’hui qu’une partie du bastion I (actuelle place de la République) et du bastion III (actuelle place du Luxembourg). Entre 1634 et 1643, l’ensemble est renforcé par J.-B. Hueber, Traybach et Desfossé au moyen de quatre demi-lunes, un ouvrage à corne et un système complexe de fossés. En 1673, construction d’un pont couvert sur la Moselle sur les plans du capitaine Suisse Rodolphe Salzgaiber, défendu par un ouvrage à corne sur la rive droite. Entre 1695 et 1706, nouveau renforcement des fortifications de la rive gauche avec une deuxième ligne de glacis. Vers 1727, l’ouvrage à corne de la rive droite est incorporé dans une double couronne par Tardif et Duportal. Entre 1746 et 1752, le système de la rive droite est achevé par Louis de Cormontaigne avec l’édification du couronné d’Yutz, ouvrage à trois bastions, deux demi-lunes, une porte monumentale, la porte de Sarrelouis et le creusement du canal dit « des fortifications », défendu par deux ponts-écluse encore visibles aujourd’hui. Travaux de restauration dans la 1re moitié du XIXe siècle. Reconstruction en 1846 du pont sur la Moselle ainsi que des portes de Metz en 1845 et de Luxembourg en 1847, aujourd’hui disparues. Dans les années 1880-1890, les Allemands font quelques travaux de bétonnement avant d’opter pour un nouveau système de défense avec l’édification entre 1899 et 1906 du fort semi-enterré de Guentrange qui domine la ville. En 1902, déclassement de la place et destruction des fortifications pour permettre l’extension de la ville, à l’exception du couronné d’Yutz qui conserve ses fonctions militaires et des deux bastions en bordure de la Moselle, dans le but probable de défendre le secteur de la nouvelle gare.

Édifices religieux

- église paroissiale Saint-Urbain à Guentrange. Église reconstruite en 1866 à l’emplacement de l’ancienne chapelle de la confrérie des vignerons achevée en 1699 et agrandie en 1823. Porche refait en 1936.

- église paroissiale de la Visitation de la Vierge à Œutrange ; reconstruite en 1752, à l’emplacement d’une église plus ancienne, déjà réparée en 1716-1718, portail néo-gothique sur la façade occidentale dans la 2e moitié du XIXe siècle ;

- église paroissiale Saint-Pierre, construite en 1962 dans le quartier Saint-Pierre ;

- église paroissiale Saint-Nicolas Garche. À l’origine, Garche dépend ainsi que Koeking de la paroisse d’Husange. On y mentionne cependant une chapelle construite à une date inconnue mais déjà mentionnée lors de la visite pastorale de 1602. En 1853, l’église paroissiale actuelle est construite en remplacement de cette ancienne chapelle. En 1898, la sacristie est reconstruite en empiétant sur l’ancien cimetière.

- église Sainte-Anne de la Côte des Roses, moderne 1962.

- ermitage et chapelle dite du Lépreux ou du Mont-Saint-Michel à Beuvange-sous-Saint-Michel. Petite chapelle construite, ainsi qu’un ermitage, vers 1250 au sommet de la butte du mont Saint-Michel, au nord de Beuvange-sous-Saint-Michel, pour accueillir Guerlach de Neuersbourg qui avait contracté la lèpre lors de la 7e croisade. À sa mort, une dizaine d’années plus tard, la chapelle est dotée par sa fiancée, Irmengarde de Volkrange, de quatre messes annuelles (encore attestées au XVIIe siècle). En 1455, la chapelle est restaurée en style gothique. Vers cette même époque, une confrérie se forme à Beuvange-sous-Saint-Michel pour assurer son entretien. En 1655, la chapelle est restaurée et agrandie par Élisabeth de Nassau. Au XVIIIe siècle, l’ermitage est toujours occupé et l’on signale encore des messes dans la chapelle en 1803. Après cette date, elle ne tarde pas à être abandonnée et il n’en reste aujourd’hui que quelques vestiges.

- ancienne chapelle du pensionnat des frères des écoles chrétiennes, actuellement église paroissiale Saint-Joseph à Beauregard. En 1854, fondation à Beauregard d’un pensionnat de frères des écoles chrétiennes. Après le rachat en 1860 de la propriété de M. Poulmaire, édification de nouveaux bâtiments dont une chapelle de style néo-gothique dédiée à saint Joseph, érigée entre 1867 et 1869. En 1873, expulsion des frères et réutilisation des locaux par l’école normale de jeunes filles. En 1899, rachat des bâtiments par la ville de Thionville pour y transférer l’hôpital civil. Cette même année, un nouveau clocher est construit et la chapelle érigée en église paroissiale. Sur le flanc nord de l’église, les restes du cloître ont été englobés dans la nouvelle sacristie.

- chapelle Saint-Isidore à Élange. En 1726, les habitants du village obtiennent la construction dans leur village dépendant jusque-là de la paroisse de Volkrange d’une chapelle dédiée à saint Isidore. En contradiction avec la tradition locale, la présence d’une fenêtre datable par style de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle pose cependant la question de l’existence d’un édifice antérieur. Vers 1747, construction du clocher. En 1869, les murs sont exhaussés d’un mètre à l’occasion d’une campagne de réfection de l’édifice.

- chapelle Notre-Dame-des-Neiges à Beuvange-sous-Saint-Michel ; construite en 1805, abrite un haut-relief avec saint Michel terrassant le dragon, daté 1586, retiré de la chapelle en 1840 face à l’état de dégradation de l’édifice.

- chapelle Sainte-Lucie à Koeking, construite en 1678, détruite dans les années 1930 ;

- église paroissiale Saint-Pierre à Veymerange. Rien ne subsiste de la première église construite par l’abbaye Saint-Pierre de Metz au XIIIe siècle. Le chœur et le clocher semblent remonter au XVe siècle. Les chapiteaux du chœur sont toutefois d’un style plus archaïque que la voûte. En 1860, l’église est reconstruite à l’exception du chœur et de la tour-clocher. La nef est alors agrandie d’un tiers. En 1867 restauration du clocher.

- Maison et ancienne chapelle Saint-François, dite des Lépreux. Dès le XIIIe siècle, une maladrerie existe en cet endroit, à proximité du cimetière Sainte-Suzanne. En 1704, date portée sur le fronton de la chapelle, François Delhaye, seigneur de Kaltweiler et propriétaire de la maison voisine, décide de restaurer la chapelle dite des lépreux pour son usage privé puis se heurte à un édit interdisant les chapelles domestiques. En 1767, son fils Georges Delhaye de Kaltweiler, capitaine au régiment de Lamarck, revendique la propriété de la chapelle au nom de l’héritage paternel, s’en suit un long procès. En 1772, date portée, il restaure la maison et la chapelle. Aujourd’hui, la maison appartient à un propriétaire privé mais la chapelle à la ville (atelier pour artistes).

- calvaire, 1453 à Beuvange-sous-Saint-Michel ;

- nombreux calvaires XVIe au XIXe siècles d’art luxembourgeois ;

- temple de style néogothique construit en 1888 pour abriter la nouvelle communauté protestante de langue allemande ;

- synagogue : une première synagogue est édifiée en 1913 en remplacement du premier lieu de culte israélite aménagé en 1805 dans une maison particulière de la rue de la Poterne ; construction de style romano-byzantin, détruite par les Allemands en 1940 ; reconstruction d’un bâtiment moderne en 1956 au même emplacement.

- mosquée de la Cote des Roses

Église paroissiale Saint-Maximin

l’église Saint-Maximin fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques[13] depuis le 16 juillet 1984. jusqu’en 1900, Thionville ne compte qu’une seule paroisse, dépendant depuis l’an 930 de l’abbaye Saint-Maximin de Trèves (Allemagne). L’église primitive aurait été érigée au XIIe siècle dans l’actuelle rue Brûlée, puis reconstruite à son emplacement actuel, au XVe siècle, après l’incendie qui a laissé son nom à la rue. Vers 1730, la ville envisage la reconstruction de cette seconde église qui ne peut plus accueillir qu’un sixième des paroissiens.

L’église actuelle est construite entre 1755 et 1759. Pour ne pas empiéter sur les remparts, elle adopte une orientation différente de l’ancienne. Gravement endommagée par le siège de 1870, l’église est partiellement restaurée. Nef à collatéraux, façade d’ordre ionique flanquée de deux tours, maître-autel à baldaquin baroque, orgue baroque du XVIIIe siècle (provenant de Rettel), grandes toiles.

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste à Volkrange

La première église remonte sans doute au XVe siècle dont subsiste sur le flanc nord une chapelle surmontée d’une tour clocher. L’arc triomphal et le chœur gothique datent de la seconde moitié du XVIe siècle. La nef et la façade sont reconstruites en 1723 (date portée). La tour semble également avoir été exhaussée au XVIIIe siècle. d’importants travaux sont effectués en 1867.

Ancien couvent de capucins

En 1624, installation à Thionville de capucins du Luxembourg, grâce au soutien du gouverneur Jean de Witz. Entre 1626 et 1629, construction d’un couvent au niveau de l’ancienne enceinte médiévale sur les terrains dégagés par le recul des fortifications (actuelle Cour des capucins) avec remploi de pierres de l’ancienne porte de Metz démantelée. La façade principale de l’église dédiée à saint Jean-Baptiste donne sur l’actuelle rue de Paris. En 1736, le couvent qui avait déjà souffert du siège de 1643 est totalement reconstruit après un incendie. Vendu comme bien national pendant la Révolution, il est occupé par l’armée comme dépôt d’artillerie et caserne, après exhaussement des bâtiments. En 1817, la municipalité demande au ministère de la guerre de lui restituer plusieurs bâtiments militaires dispersés dans la ville dont l’ancienne église des capucins. De 1820 à 1822, transformation de l’église en théâtre et en halle au blé, tandis que le jardin devient un parc d’artillerie (à proximité de la caserne dite des Capucins). À l’époque de l’annexion allemande, les restes des bâtiments conventuels sont transformés en caserne d’infanterie et le terrain des anciens jardins utilisé pour construire des dépôts de matériel militaire (actuels ateliers municipaux), des logements pour les officiers (actuelle salle de musique) et les locaux de la kommandantur (à l’angle de la rue de Paris et de l’allée Poincaré, détruite). Après la Première Guerre mondiale, cet ensemble devient la caserne Hugo. Dans les années 1930, le quadrilatère formé par cet ensemble est ouvert suite à la destruction de plusieurs bâtiments. Aujourd’hui ne subsistent du couvent que l’ancienne église, l’actuel Casino, devenue salle d’exposition municipale (elle cesse en effet d’être utilisé comme théâtre en 1953). Actuellement salle d’exposition dite « le Casino ».

Couvent d’augustins

Au XIIIe siècle, premier établissement des augustins de la province de Cologne en dehors de la ville près du hameau de la Briquerie. En 1308, ils obtiennent du comte Henri VII de Luxembourg un terrain à l’intérieur de la ville, à proximité de l’actuelle place du Luxembourg. En 1460, reconstruction de l’église. Le chœur est détruit lors du siège de 1558 et son emplacement intégré au système fortifié de la ville. Le reste du bâtiment, épargné, est transformé en magasins militaires (qui subsisteront jusqu’au XIXe siècle) après le départ des religieux vers un nouvel emplacement à proximité de l’actuelle rue du Vieux-Collège. En 1903, découverte des vestiges de l’ancienne chapelle lors du démantèlement des fortifications puis transfert dans le nouveau musée de la tour aux Puces des principaux éléments lapidaires.

Couvent d’augustins puis collège

En 1614, les augustins qui avaient été expulsés et dont l’ancien couvent avait été englobé dans les nouvelles fortifications de la ville obtiennent un nouvel emplacement au niveau des actuelles rues du Cygne et du Vieux-Collège. En 1622, un nouveau couvent est construit sous la direction du père Mathias Montanus. Ce nouvel édifice est à nouveau gravement endommagé par le siège de 1643 puis par un incendie en 1651. En 1655, les augustins de la province de Cologne sont remplacés par des augustins français. À partir de 1659, ces derniers font reconstruire le couvent qui comprend un petit cloître, au sud de l’ancien, et une grande église en croix latine à un seul vaisseau dont les transepts sont occupés par deux chapelles dédiées à saint Thomas de Villeneuve et à la Vierge. À partir de 1694, les religieux sont chargés d’y établir le collège de la ville. Au cours du VIIIe siècle, ils ajoutent une petite aile au sud du cloître. En 1791, le collège est maintenu après expulsion des religieux tandis que le reste des bâtiments est livré aux autorités militaires (la chapelle est transformée en magasin militaire). De 1804 à 1911, date d’achèvement de l’actuel lycée Charlemagne, l’ancien cloître est occupé par le collège communal. En 1835, l’ancienne église est détruite et le collège agrandi par l’extension de l’aile nord du cloître et la construction d’un nouveau bâtiment sur la rue du Vieux-Collège. Les derniers vestiges du couvent et de l’ancien collège ont disparu vers 1960 lors de l’agrandissement du lycée Hélène-Boucher, à l’exception d’un petit bâtiment dans la cour de l’actuel commissariat.

Ancien couvent de clarisses

Le couvent des clarisses fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[14] depuis 22 octobre 1991.

Ancien couvent puis hôpital, actuellement hôtel de ville. En 1629, des clarisses, ordre implanté au Luxembourg depuis le XVIe siècle, s’établissent à Thionville dans une maison de la rue de la Vieille-Porte, sous la protection de l’infante Isabelle-Eugénie (date portée par le linteau en remploi de la porte de la tribune de la chapelle). Elles seront chargées jusqu’à la Révolution de l’éducation des jeunes filles de la ville. En 1635, le cardinal-infant leur attribue un terrain en bordure de la Moselle, sur « la grande plate-forme », en vue de l’édification d’un couvent dédié au Saint-Esprit, achevé en 1641 mais fortement endommagé par le siège 1643. La restauration des bâtiments s’achève par la bénédiction de la chapelle en 1665. En 1695 (date portée par les tirants de la façade), réfection du portail et construction d’une aile avec boutiques ouvertes sur la rue du Pont (actuelle rue Georges-Ditsch). En 1751 construction au fond de la cour d’un petit bâtiment de deux appartements. La Révolution chasse les religieuses et ferme leur école. En 1792, le couvent est affecté aux besoins de l’armée et la chapelle devient le lieu de réunion du club des Jacobins.

À partir de 1804, les bâtiments cédés à la ville abritent l’hospice municipal. Entre 1855 et 1863, travaux d’aménagement de l’hospice avec prolongement de l’aile en retour jusqu’au rempart. En 1898, transfert de l’hôpital à Beauregard dans l’ancien collège des frères des écoles chrétiennes et transformation en hôtel de ville. Le corps de logis principal est adossé au nord à l’enceinte du château dont il englobe deux tours. L’aile en retour sur la rue du Pont existait encore au début du siècle, de même que le bâtiment en fond de cour, en bordure de la Moselle, détruit pour alignement vers 1947. Si les façades et les toitures (charpente du XVIIe siècle) n’ont pas trop souffert des restaurations, les dispositions intérieures d’origine ne sont plus lisibles. Ne subsistent que les caves, une partie de la chapelle (coupée par la construction de maisons place du Marché) et quelques cheminées.

Édifices civils

Hôtel de Raville

L’hôtel de Raville fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[15] depuis 27 mai 1980.

Tourelle d’escalier à double encorbellement, fenêtres à meneaux ; Hôtel de Raville, actuellement annexe de l’hôtel de ville. Les familles nobles ayant été autorisées à se construire une demeure à l’intérieur du château, les capitaines châtelains de la ville (famille de Raville du milieu du XVe siècle, à la fin du XVIe siècle, se font construire un premier hôtel dès la fin du XIVe siècle (vestiges). Ce dernier est fortement remanié dans la 2e moitié du XVe siècle. Les travaux de remparage, côté Moselle, en 1542 ont entraîné la destruction d’une grange et une nouvelle campagne de travaux à l’initiative de Bernard de Raville (par exemple, la réfection de la porte de la tour. Contrairement à l’opinion la plus répandue, la partie gauche de l’hôtel semble contemporaine du reste mais fortement remaniée au XVIIIe siècle. Le bâtiment ayant encore été « restauré » à l’époque allemande, il est difficile d’en comprendre toutes les étapes. Les dispositions intérieures ne sont plus lisibles suite à la transformation en bureaux. La tour polygonale en encorbellement de la fin du XVe siècle, constitue un modèle très rare en Lorraine, apparemment importé des Flandres.

Hôtel d’Eltz

L’hôtel d’Eltz fait l'objet d'une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[16] depuis 27 mai 1980.

Porche à deux travées voûtées, éléments de décor Renaissance ; hôtel d’Eltz, actuellement tribunal. Un hôtel est construit pour Bernard d’Eltz vers 1551 en style Renaissance luxembourgeoise. Il ne subsiste de ce bâtiment d’origine que le porche, trois baies en rez-de-chaussée sur la façade principale, les caves et une grande salle voûtée (actuelle salle d’audience du tribunal d’instance) dont le profil des nervures rappelle beaucoup celui des salles du 1er étage de la Tour aux Puces datées entre 1583 et 1586. L’hôtel est acheté en 1899 par les sœurs de Notre-Dame de la Providence en vue d’y établir un pensionnat de jeunes filles. À partir de 1903, le pensionnat est agrandi grâce à la construction, d’un bâtiment néo-gothique en bordure de la Moselle. En 1914, les sœurs font l’acquisition d’une maison voisine (no 10, Cour du Château) et l’architecte thionvillois Loosen dessine un projet de restructuration des anciens bâtiments comportant notamment l’installation d’une cage d’escalier dans l’ancienne cour du no 10 et d’une chapelle dans la salle voûtée du rez-de-chaussée. En 1919, les travaux prévus en 1914 mais reportés par la guerre sont effectués pour l’escalier. La même année, le bâtiment de 1903 est rehaussé d’un étage. En 1934, les sœurs n’ayant pas obtenu l’autorisation d’une nouvelle extension qui aurait dénaturé l’hôtel de Raville situé juste en face, se font construire un nouveau pensionnat sur l’actuelle place Notre-Dame, abandonnant définitivement la Cour du Château.En 1939, installation du tribunal et réaménagement à cet effet des bâtiments par l’architecte départemental Le Chevalier qui élargit le corps de liaison du bâtiment de 1903 et transforme la chapelle en salle d’audience. Vers 1950, « restauration » des façades sur la Cour du château.

Ponts-écluses

Le pont-écluse sud du Couronné d’Yutz fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques[17] depuis 21 décembre 1984. Pour remédier aux fréquentes inondations de la rive droite de la Moselle, Louis de Cormontaigne fait creuser à partir de 1746 un canal de dérivation, dit canal des fortifications, constituant en même temps un nouvel élément de défense entre la double-couronne et le Couronné d’Yutz. Il est fermé à l’entrée et à la sortie par deux ponts-écluses, à six arches en anse de panier, achevés en 1752. Les ponts à piles carrées sont munis de grilles à l’amont et d’écluses à l’aval. Ils portent au 1er niveau un grand magasin à l’épreuve en prévision des temps de guerres et, au 2e niveau, de part et d’autre d’une route centrale, deux magasins plus étroits pour les temps de paix, simplement couverts en charpente. Si les deux ponts subsistent toujours, ce dernier niveau a été éprouvé par le temps. Seul celui du sud, a été récemment restauré sur sa face aval. Les radiers ont été en grande partie détruits en 1962 lors des travaux de canalisations de la Moselle.

Pont-couvert

Pont-couvert puis pont des Alliés. En 1606, lancement d’un premier ponton sur la Moselle. En 1636, érection d’un pont de barques. En 1673, construction d’un premier pont fixe sur la Moselle d’après les plans du capitaine suisse Rodolphe Salzgaiber, au service de Louis XIV. Ce pont couvert, conçu pour être rapidement démonté en cas de siège, est défendu par un ouvrage à cornes, constituant l’embryon de la future double-couronne. En 1846, ce pont en très mauvais état est reconstruit en pierre (cinq arches) et élargi peu avant 1914. Un pont à structure métallique, le pont des Alliés, remplace de nos jours ce pont détruit en 1944.

Gare

Gare de Thionville. Nouvelle gare construite sur la rive droite de la Moselle en 1878 pour remplacer la première gare, trop exigüe (détruite), édifiée dans le faubourg de Beauregard en 1854. Choix d’une implantation stratégique, dans une île, sur l’ancienne double-couronne cédée par l’armée (protégée par le Couronné d’Yutz et les deux bastions conservés en bordure de la Moselle), en effet il s’agissait d’un point de défense important de la ligne fortifiée Metz-Cologne. Première gare de marchandises du réseau d’Alsace-Lorraine où transitait l’essentiel du commerce entre la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie. Projet contrôlé comme tout ce qui concernait les infrastructures ferroviaires à Strasbourg et à Berlin. Gare de « type donjon » dont l’apparence générale a été modifiée par l’adjonction d’un avant-corps et la suppression de la haute toiture de la tour.

Ancienne poste

Ancienne poste, dite de la gare, actuellement bureaux de la S.N.C.F, lieu-dit : ancienne double-couronne. Première poste construite en 1894 sur la rive droite de la Moselle à proximité de la gare, comportant une tour d’angle de « type donjon » qui rappelle celle de la gare voisine. Fonctionnement autonome par rapport à la poste principale construite en 1907. Édifice fortement endommagé (destruction de toute la partie droite, du couronnement de la tour et du décor impérial), aujourd’hui occupé par les bureaux de la SNCF.

Poste

Édifice de style néo Renaissance allemande construit en 1907 par l’architecte Horst au cœur du nouveau quartier de l’Extension pour remplacer la première poste construite en 1894 sur la rive droite de la Moselle, à proximité de la gare. L’administration impériale des postes, à Berlin, accordait une grande importance à la construction des bâtiments postaux sur l’ensemble du territoire comme symboles de la modernité et de l’unité du Reich allemand. Ces bâtiments se référaient donc souvent à des modèles, en l’occurrence la poste de Thionville a sans doute été inspirée par celle de l’arrondissement de Neue Kolln, à Berlin (achevée en 1906). Bâtiment spectaculaire suite à sa disposition en angle de rues, ses deux grands pignons symétriques, la tonalité rouge de ses briques et ses hautes toitures (à l’origine en ardoise). Il était bordé par un jardinet (disparu) sur la rue Joffre. Suppression de l’aigle impériale dans le couronnement des pignons. Extension moderne sur la rue de Strasbourg (non étudiée).

Cinémas

La ville possède deux cinémas:

- un Kinépolis

- un cinéma La Scala dans le centre-ville

Usine sidérurgique

L’usine de Thionville est créée en 1898 par la firme Röchling avec quatre hauts-fourneaux dont les deux premiers s’allument en 1899. Après la Première Guerre mondiale, l’usine est rachetée par la Société lorraine minière et métallurgique, puis reprise par les Aciéries de Longwy. Le haut-fourneau no 1 subit une importante réfection de 1925 à 1928 ; le haut-fourneau no 2, construit en 1930, est remis à feu après réfection complète en 1947. Fin 1950, on décide la reconstruction du haut-fourneau no 4 qui était arrêté depuis 1931, dans le but d’assurer la marche à trois hauts-fourneaux. En 1955, Lorraine-Escaut exploite quatre hauts-fourneaux. En 1955, Lorraine-Escaut exploite quatre hauts-fourneaux à Thionville, puis trois à partir de 1964. Le 9 mars 1964, le nouveau haut-fourneau no 1, de huit mètres de diamètre de creuset et capable de couler 60 000 tonnes de fonte par mois, est mis à feu. Il est destiné à remplacer les deux anciens hauts-fourneaux arrivés en fin de carrière : l’ancien haut-fourneau no 1 (arrêté le 8 novembre 1955), démoli en 1960, et le second mis hors service au début mars 1964. Le nouveau haut-fourneau et ses importantes annexes constituent une usine à fonte complète, pratiquement autonome. En 1970, Usinor dispose de trois hauts-fourneaux (nos 1, 3 et 4) en état de marche ; l’ensemble a une capacité de production mensuelle de 85 000 tonnes de fonte Thomas. Mis en veille, le haut-fourneau no 1 est définitivement arrêté en décembre 1977.

Enseignement

- école primaire Raymond Poincaré

- collège La-Milliaire ;

- collège collège Paul-Valéry ;

- lycée Jean-Baptiste Colbert ;

- lycée La-Briquerie ;

- lycée La-Malgrange ;

- lycée Sophie-Germain ;

- collège et lycée Charlemagne ;

- collège et lycée Hélène-Boucher ;

- collège et lycée Saint-Pierre Chanel ;

- institut Notre-Dame-de-la-Providence ;

- institut universitaire de technologie de Thionville.

Associations liées à la commune

Thionville Football Club

Le Thionville Football Club est fondé en 1905 et il évolue en CFA 2 pour la saison 2009-2010. Le Thionville FC passe professionnel et évolue en Division 2 lors des saisons 1979-1980 et 1980-1981. En 1943, il compte dans ses rangs le futur champion du monde 1954 Fritz Walter.

Cercle Sportif Veymerange Elange

Maillot de l’équipe La ville de Thionville accueille dans l’un des ses quartiers le Cercle Sportif Veymerange Elange (CSVE), qui se place clairement comme le second club de football de la ville, après le Thionville FC qui évolue cette année en CFA2. Pour la saison 2009-2010, le CSVE évolue en Division d’Honneur Régionale (DHR) et vient d’enchaîner quatre montées en cinq ans. Lors de la saison précédente, l’équipe a terminé championne de Promotion d’Honneur (PH).

Le CS Veymerange Elange a été fondé en 1965 et il est actuellement présidé par Marc Berardi, ancien joueur emblématique du club. L’équipe fanion est quant à elle entraînée par Gérald Ghezzi. Le CSVE possède deux terrains situés dans le quartier de Veymerange, dont un terrain synthétique très récent qui sert d’ailleurs aux entraînements et aux rencontres de toutes les équipes du club dès que les conditions climatiques deviennent délicates. À noter aussi que l’équipe première est une habituée des « petits exploits » en Coupe de France atteignant le sixième tour de l’épreuve (ultime match avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 2) en 2008 (défaite 0-1 contre le club de l’ES Thaon, club alors en DH) et en 2008 (défaite 1-2 contre Creutzwald, club de DHR).

Jumelage

Gao (Mali) La municipalité de Thionville souhaitant développer des relations de jumelage avec une ville du Sud, une visite exploratoire au Mali a été entreprise en 1986. De cette volonté, avec l’aide de Cités unies France, un jumelage de coopération est né avec Gao, ville de même importance que Thionville.

Gao (Mali) La municipalité de Thionville souhaitant développer des relations de jumelage avec une ville du Sud, une visite exploratoire au Mali a été entreprise en 1986. De cette volonté, avec l’aide de Cités unies France, un jumelage de coopération est né avec Gao, ville de même importance que Thionville.Ce jumelage a été célébré à la mairie de Gao le 2 novembre de la même année, en présence des maires respectifs Ibrahima Aroualo Maiga et Paul Souffrin et des présidents de comités de jumelage. Le 19 juin 1987, la même cérémonie a eu lieu à Thionville. Il fut décidé à cette occasion la construction des six premières classes d’un groupe scolaire, « L’École de Thionville », dans un quartier de Gao habité par de nombreux Touaregs victimes de la sècheresse.

La ville dans les productions artistiques

- Le Siège de Thionville est une pièce lyrique en deux actes qui a été représentée en 1793 à Paris.

Présence militaire

- Thionville héberge la garnison du 40e régiment de transmissions.

Personnalités liées à la commune

- Carole Gaessler, journaliste ;

- La Grande Sophie, chanteuse ;

- Christian Merret-Palmair, réalisateur, né à Thionville ;

- Antoine Merlin de Thionville (1762 † 1833) ;

- Hildegarde de Vintzgau ;

- Joseph Léopold Sigisbert Hugo, général d’Empire ayant défendu Thionville, père de Victor Hugo ;

- Johann von Aldringen ;

- Joseph Bodin de Boismortier ;

- Ernest Bour, chef d’orchestre ;

- Francis Renaud ;

- Yvon Back, acteur ;

- Rachid Arhab, journaliste (né le 26 juin 1955) ;

- Raymond Poincaré, 10e président de la République française (a visité Thionville pour ouvrir une école primaire à son nom) ;

- Anne Poiré, écrivain ;

- Olivier Larizza, écrivain ;

- Eddy Riva, champion de France de marche (participations aux Jeux olympiques) ;

- Jacques Léonard Muller, général de la Révolution française, né le 11 décembre 1749 à Thionville ;

- Jessica Márquez, chanteuse française ;

- Julien Quercia, footballeur professionnel ;

- Daniel Gomez, footballeur professionnel ;

- Nasredine Kraouche, footballeur professionnel ;

- Carole Saturno, auteur pour la jeunesse ;

- Emmanuel Baris, journaliste sportif ;

- Dominique Sylvain, écrivain.

- Jean Paul Louis Collas, un des derniers jésuites missionaire en Chine (né à Thionville en 1735, décédé à Pékin en 1781)

Notes et références

- ↑ http://www.mairie-thionville.fr/site/quo_quartiers_villages7.php

- ↑ http://www.mairie-thionville.fr/site/quo_quartiers_villages8.php

- ↑ http://www.mairie-thionville.fr/site/quo_quartiers_villages9.php

- ↑ Liste complète des villages rattachés à la commune de Thionville sur le site officiel

- ↑ Notice communale de Thionville sur le site Cassini de l’EHESS.

- ↑ Données légales 2006 du recensement de population de Thionville sur le site de l’Insee.

- ↑ Notice no PA00107039, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107014, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107077, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107012, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107018, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107010, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107013, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107059, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107016, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107015, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- ↑ Notice no PA00107017, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

Liens externesCi

- Portail des communes de France

- Portail de la Lorraine

Catégories : Thionville | Ville décorée de la Légion d'honneur | Ancien chef-lieu de district

Wikimedia Foundation. 2010.