- Vignoble de Chablis

-

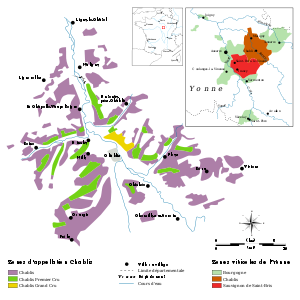

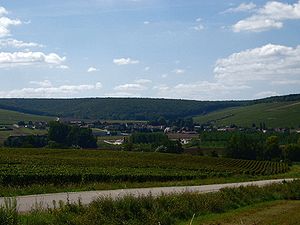

Bourgogne Le vignoble autour de Chablis (juillet 2008). Désignation(s) Bourgogne Appellation(s) principale(s) petit-chablis,

chablis,

Chablis premier cru et

chablis grand cruType d'appellation(s) AOC Reconnue depuis 1938[1] Pays  France

FranceRégion parente vignoble de Bourgogne Localisation Yonne Climat tempéré océanique à tendance continentale Sol calcaire ou marneux Superficie plantée 4 845 hectares en 2008 Cépages dominants chardonnay B Vins produits blancs Production 287 843 hectolitres (38 millions de bouteilles) pour la récolte 2008 Pieds à l'hectare minimum 5 500 pieds à l'hectare Rendement moyen à l'hectare variant selon les appellations,

de 54 hectolitres par hectare (chablis grand cru) à 60 hectolitres par hectare (petit-chablis)modifier

Le vignoble de Chablis, ou Chablisien, est situé en France, dans la région Bourgogne et le département de l'Yonne (appelé aussi Basse-Bourgogne).

Il produit les différentes appellations et dénominations de chablis[2], qui sont tous des vins blancs secs : petit-chablis, chablis, chablis premier cru et chablis grand cru.

Histoire

Antiquité

Les origines connues de Chablis remontent au IIe siècle avant notre ère, époque à laquelle il existait un village gaulois à l'entrée sud de la ville actuelle. Les premières vignes furent vraisemblablement plantées au Ier siècle après notre ère. Mais elles se sont réellement développées à partir du IIIe siècle sous l'impulsion de l'empereur romain Probus (empereur de 276 à 282).

Moyen Âge

En 854, les moines de Tours, fuyant l'invasion des Vikings, se réfugient à l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre avec les reliques de leur « patron », saint Martin. En 867, le roi Charles II dit le Chauve (petits-fils de Charlemagne) donne aux moines de Tours le bourg de Chablis et le monastère de Saint-Loup, où ils viendront dix ans plus tard abriter les reliques de Saint Martin. Ils développent la vigne sur les coteaux qui fond face au Serein, cœur historique du vignoble chablisien et emplacement actuel des grands crus. En 1118, les moines de Pontigny concluent un accord avec les moines de Saint-Martin de Tours leur donnant le droit d'exploiter trente six arpents de vignes autour de Chablis (soit environ vingt-deux hectares). Pour vinifier et entreposer leur vin, ils firent construire à Chablis le « Petit Pontigny », dont le cellier existe toujours, et qui abrite aujourd'hui de nombreuses manifestations vigneronnes et sert de siège au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne à Chablis.

Dès le XIIIe siècle les vins de Chablis connaissent une heureuse expansion tant géographique que commerciale et participent à l'enrichissement général de la ville dont c'est resté longtemps le principal revenu. C'est en 1230 que le premier ban de vendanges est apparu. Cela correspond à la date de début des vendanges. En 1328, quatre-cent-cinquante propriétaires cultivent 500 hectares de vigne. Transportés par voie terrestre jusqu'à Auxerre, les vins suivaient ensuite le cours de l'Yonne, atteignant Paris puis éventuellement Rouen pour être réexportés vers les pays du nord. « Blanc comme eau de roche », « de longue conservation », ils acquièrent bien vite un statut à part dans le paysage français.

Période moderne

Période contemporaine

À la Révolution, les meilleures parcelles de vigne, appartenant jusque-là au clergé, vont être mises en vente comme biens nationaux et devenir ainsi accessibles à tous les vignerons. En 1850, avec 38 000 hectares de vignes et un million d'hectolitres produit annuellement, l'Yonne est un des départements les plus viticoles de France. En 1887, le département est atteint par le phylloxéra. Le vignoble est entièrement détruit. La reconstruction débute dix ans plus tard avec les porte-greffes américains, mais la reconstruction est lente et difficile.

De 1914 à 1918, de nombreux jeunes vignerons sont morts pendant la Première Guerre mondiale ; pendant cinq ans, ce sont les épouses et les mères qui se sont occupées du vignoble. En 1919, un consensus s’établit autour d’un certain nombre de crus que des siècles d’observation avaient promu : Vaudésir, Grenouilles, Valmur, Les Clos et Blanchot. En 1938, Les Preuses et Bougros les rejoignent et l'appellation « chablis grand cru », avec ses sept climats, prend sa forme définitive. Les AOC « chablis » et « chablis grands crus » sont définies.

Le 15 juin 1940, le village est bombardé par l'aviation allemande. On dénombre quatre-vingt-dix morts et beaucoup de dégâts matériels. Une grande partie de la vieille ville sera détruite. En 1943, un décret fixe les modalités de l’AOC « petit chablis ». En 1945, le vignoble couvre 470 hectares et s’étend à 750 hectares en 1970. Ce n’est qu’au début des années 1960, que la production de vins de Chablis reprit réellement son essor avec le développement de la mécanisation et la mise en place de systèmes de lutte contre le gel (autre fléau pour les vignes dans la région).

Étymologie

Situation géographique

Le vignoble de Chablis appartient au vignoble de Bourgogne et s'étend à fleur de coteau sur près de 27 communes en longeant la rivière le Serein sur 20 km de long et 15 km de large.

Géologie et orographie

Les sols datent du Jurassique, c'est-à-dire des roches vieilles de 150 millions d'années, plus précisément du Kimméridgien (pour les chablis, les chablis premiers crus et les chablis grands crus) et accessoirement du Tithonien (pour les petits-chablis). On retrouve dans la roche des dépôts d'huîtres minuscules (Exogyra virgula)[3],[4]. Ce sont des sols argilo-calcaires. L'AOC fait référence à ce sous-sols depuis un jugement de 1923.

Article détaillé : échelle des temps géologiques.Climatologie

Le climat chablisien est tempéré océanique, avec des tendances continentales.

- Auxerre

Pour la ville d'Auxerre (207 mètres d'altitude), les valeurs climatiques de 1961 à 1990 :

Relevés Auxerre 1961-1990 mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année Température minimale moyenne (°C) 0,1 0,7 2,5 4,7 8,2 11,4 13,3 13,1 10,7 7,5 3,2 0,8 6,4 Température moyenne (°C) 2,9 4,2 6,7 9,7 13,4 16,7 19,1 18,7 16 11,9 6,4 3,5 10,8 Température maximale moyenne (°C) 5,6 7,7 10,9 14,7 18,6 22,1 24,9 24,3 21,4 16,3 9,7 6,2 15,2 Précipitations (mm) 54,2 50,1 49 43,4 74,9 62,5 47,2 54,9 52,1 58,1 52,8 57,3 656,6 Source : Infoclimat : Auxerre (1961-1990)[5]Vignoble

Présentation

Le vignoble s'étend sur 4 870 hectares. L'INAO a décernée trois appellations :

- Le petit chablis, récolté principalement sur les plateaux (superficie de production : 762 hectares)[1].

- Le chablis, récolté sur les coteaux exposés au nord et à l'est et sur les plateaux (superficie de production : 3 218 hectares)[1]. 171 400 hectolitres de production soit environ 23 millions de bouteilles. Les chablis premiers crus, dénominations au sein de l'appellation, sont récoltés sur les coteaux exposés au sud et à l'ouest (superficie de production : 775 hectares)[1]. 43 600 hectolitres de production soit environ 6 millions de bouteilles.

- Les chablis grands crus, récoltés exclusivement à Chablis et à Fyé, sur les côtes en rive droite du Serein (superficie de production : 106,42 hectares)[6].

Climats classés

- Les grands crus de chablis font l'objet d'une appellation à part. Ce sont les climats suivants : Blanchot, Les Bougros, Les Clos, Les Grenouilles, Les Preuses, Valmur et Vaudésir.

Article détaillé : chablis grand cru.- Les premiers crus : Beauroy, Berdiot, Beugnons, Butteaux, Chapelot, Chatains, Chaume de Talvat, Côte de Brechain, Côte de Cuissy, Côte de Fontenay, Côte de Jouan, Côte de Léchet, Côte de Savan, Côte de Vabarousse, Côte des Prés Girots, Forêts, Fourchaume, L'Homme Mort, Les Beauregards, Les Epinottes, Les Fourneaux, Les Lys, Mélinots, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, Montmains, Morein, Pied d'Aloup, Roncières, Secher, Troëmes, Vaillons, Vau de Vey, Vau Ligneau, Vaucoupin, Vaugiraut, Vaulorent, Vaupulent, Vaux Ragons et Vosgros.

Article détaillé : premiers crus de Chablis.Liste des climats classés en grand cru

Ils sont au nombre de sept, tous sur la commune de Chablis, regroupés sur la rive droite du Serein sur un coteau exposé au sud-ouest[7] :

- Blanchots, sur 12,68 hectares ;

- Bougrot, sur 15,07 hectares ;

- Les Clos, sur 25,87 hectares ;

- Grenouilles, sur 9,38 hectares.

- Les Preuses, sur 10,81 hectares ;

- Valmur, sur 10,55 hectares ;

- Vaudésirs, sur 15,43 hectares.

Liste des climats classés en premier cru

Ils sont répartis en 79 climats, les principaux étant :

- Les Beauregards

- Beauroy (Troesmes et Côte de Savant peuvent également s'appeler Beauroy)

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Cuissy

- Côte de Jouan

- Côte de Léchet

- Côte de Vaubarousse

- Fourchaume (Vaupulent, Côte de Fontenay, L’Homme Mort et Vaulorent peuvent également opter pour le nom de cru Fourchaume)

- Les Fourneaux (Morein et Côte des Prés Girots qui peuvent opter pour Les Fourneaux)

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre (Chapelot, Pied d’Aloup et Côte de Bréchain peuvent également s’appeler Montée de Tonnerre)

- Montmains (Forêt et Butteaux peuvent choisir le nom de Montmains)

- Vaillons (Châtains, Sécher, Beugnons, Les Lys, Mélinots, Roncières et Les Epinottes peuvent également opter pour le nom de Vaillons)

- Vau de Vey (Vaux Ragons peut opter pour Vau de Vey)

- Vau Ligneau

- Vaucoupin

- Vosgros (Vaugiraut peut s’appeler Vosgros)

Encépagement

Article détaillé : chardonnay.Le chardonnay est l'unique cépage entrant dans la composition des vins blancs de l'AOC. Ses grappes sont relativement petites, cylindriques, moins denses que celles du pinot noir[8], constituées de grains irréguliers, assez petits, de couleur jaune doré[8]. De maturation de première époque comme le pinot noir, il s'accommode mieux d'une humidité de fin de saison avec une meilleure résistance à la pourriture s'il n'est pas en situation de forte vigueur. Il est sensible à l'oïdium et à la flavescence dorée. Il débourre un peu avant le pinot noir, ce qui le rend également sensible aux gelées printanières. Les teneurs en sucre des baies peuvent atteindre des niveaux élevés tout en conservant une acidité importante, ce qui permet d'obtenir des vins particulièrement bien équilibrés, puissants et amples, avec beaucoup de gras et de volume[9].

Méthodes culturales

Travail manuel

Ce travail commence par la taille, en « guyot simple », avec une baguette de cinq à huit yeux et un courson de un à trois yeux[10]. Le tirage des sarments suit la taille. Les sarments sont enlevés et peuvent être brûlés ou mis au milieu du rang pour être broyés. On passe ensuite aux réparations. Puis vient le pliage des baguettes. Éventuellement, après le pliage des baguettes, une plantation de nouvelles greffes est réalisée. L'ébourgeonnage peut débuter dès que la vigne a commencé à pousser. Cette méthode permet, en partie, de réguler les rendements[10]. Le relevage est pratiqué lorsque la vigne commence à avoir bien poussé. En général, deux à trois relevages sont pratiqués. La « vendange en vert » est pratiquée de plus en plus dans cette appellation. Cette opération est faite dans le but de réguler les rendements et surtout d'augmenter la qualité des raisins restants[10]. Pour finir avec le travail manuel à la vigne, se réalise l'étape importante des vendanges.

Travail mécanique

L'enjambeur est d'une aide précieuse. Les différents travaux se composent du broyage des sarments, réalisé lorsque les sarments sont tirés et mis au milieu du rang ; de « trou » fait à la tarière, là où les pieds de vignes sont manquants, en vue de planter des greffes au printemps ; de labourage ou griffage, réalisé dans le but d'aérer les sols et de supprimer des mauvaises herbes ; de désherbage fait le plus souvent chimiquement pour tuer les mauvaises herbes ; de plusieurs traitements des vignes, réalisés dans le but de les protéger contre certaines maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium, pourriture grise, etc.) et certains insectes (eudémis et cochylis)[10]. De plusieurs rognages consistant à reciper ou couper les branches de vignes (rameaux) qui dépassent du système de palissage.

Rendements

Titres alcoométriques volumique minimal et maximal

Vinification et élevage

Voici les méthodes générales de vinification de cette appellation. Il existe cependant des petites différences de méthode entre les différents viticulteurs et négociants.

Vinification en blanc

Article détaillé : Vin blanc.La vendange est le plus souvent mécanique, mais elle peut être manuelle, avec triée. Les raisins sont ensuite transférés dans un pressoir pour le pressurage. Une fois le moût en cuve, le débourbage est pratiqué généralement après un enzymage. À ce stade, une stabulation préfermentaire à froid (environ 10 à 12 degrés pendant plusieurs jours) peut être recherchée pour favoriser l'extraction des arômes[10]. Mais le plus souvent, après 12 à 48 heures, le jus clair est soutiré et mis à fermenter[10]. La fermentation alcoolique se déroule avec un suivi tout particulier pour les températures qui doivent rester à peu près stables (18 à 24 degrés)[10]. La chaptalisation est aussi pratiquée pour augmenter le titre alcoométrique volumique si nécessaire. La fermentation malolactique est réalisée en fûts ou en cuves. Les vins sont élevés « sur lies », en fûts, dans lesquels le vinificateur réalise régulièrement un « bâtonnage », c'est-à-dire une remise en suspension des lies[10]. Cette opération dure pendant plusieurs mois au cours de l'élevage des blancs. À la fin, la filtration du vin est pratiquée pour rendre les vins plus limpides[10]. La mise en bouteille clôture l'opération.

Terroirs et vins

Le petit chablis et chablis : en général une robe assez claire, de couleur or pâle, un nez très frais, vif et minéral avec des arômes de silex, de pomme verte, de citron, de sous-bois…

Le chablis premier cru : vin structuré, long en bouche, minéral, floral…

Le chablis grand cru : couleur or vert pur, arômes minéraux (silex, pierre à fusil), arômes également de tilleuls, fruits secs, amande…

Structure des exploitations

Commercialisation

La commercialisation de cette appellation se fait par divers canaux de vente : dans les caveaux du viticulteur, dans les salons des vins (vignerons indépendants, etc.), dans les foires gastronomiques, par exportation, dans les cafés-hôtels-restaurants (CHR), dans les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Gastronomie, garde et température de service

- Le petit-chablis et le chablis : sa durée de garde est d'environ de deux à quatre ans (quatre ans pour le chablis). À servir entre 10 et 11 degrés.

Peut être servi lors d'un apéritif, il accompagne bien des sushis, du fromage de chèvre, du beaufort, du comté… Le vieilles vignes accompagne aussi le foie gras.

- Le chablis premier cru : sa durée de garde va de cinq à dix ans. À servir entre 10 et 12 degrés. Accompagne bien un poisson en sauce, des huîtres, une volaille en sauce, des andouillettes, des escargots, du jambon au chablis…

- Le chablis grand cru : sa durée de garde va de dix à quinze ans. À servir entre 12 et 14 degrés. Accompagne bien des homards, des langoustes, des écrevisses, du poisson fin, des viandes blanches, de la volaille à la crème.

Les principaux producteurs de l'appellation

Domaine François Raveneau, Domaine Vincent Dauvissat, Domaine Bois d'Yver, Domaine Pattes Loup, Domaine George, Domaine Jean-Marc Brocard, La Chablisienne (coopérative), Domaine Laroche, Domaine Denis Race, Maison Regnard, Domaine Vocoret, Domaine Geoffroy, Domaine Lamblin, Domaine de l'églantière DURUP Domaine du Colombier, Domaine Louis Moreau, Domaine William Fèvre, Domaine Besson & fils, Château Long-Depaquit, Domaine Philippe Goulley, Domaine Jean Durup & Fils …

Galerie photos

Notes et références

- Site du BIVB : Page sur Chablis

- Références sur la façon d'orthographier les appellations d'origine.

- Notice de la carte du BRGM [PDF]no 403 (Chablis), disponible sur le site infoterre.brgm.fr.

- Carte géologique centrée sur Chablis sur Géoportail.

- Archives climatologiques mensuelles - Auxerre (1961-1990).

- Site du BIVB : Page sur les grands cru de Chablis

- Site du www.vins-bourgogne.fr

- Christian Pessey, Vins de Bourgogne, La vigne et le vin « Chardonnay », p. 13

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France ENTAV, Éditeur

- Conduite et gestion de l'exploitation agricole, cours de viticulture du lycée viticole de Beaune (1999-2001). Baccalauréat professionnel option viticulture-œnologie.

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

- Chablis.net La section vignoble est bien documentée.

- Chablisienne.com Un petit film en 3D de 4 minutes pour découvrir les différentes AOC du vignoble et les situer dans l'espace.

Articles connexes

- Portail de la vigne et du vin

- Portail de l’Yonne

- Portail de la Bourgogne

Catégories :- Vignoble de Bourgogne

- Vin AOC

Wikimedia Foundation. 2010.