- Liszt Ferenc

-

Franz Liszt

Des problèmes pour écouter le fichier ? Aidez-moi

« Liszt » redirige ici. Pour les autres significations, voir Liszt (homonymie). Franz Liszt Naissance 22 octobre 1811

DoborjánDécès 31 juillet 1886 (à 74 ans)

Bayreuth, AllemagneActivité principale compositeur, pianiste

Style

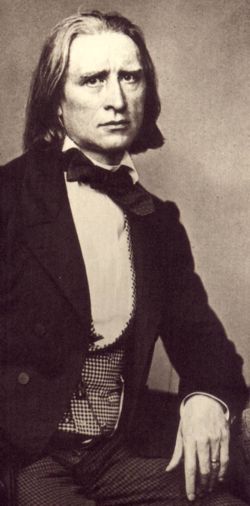

Franz Liszt (Liszt Ferenc en hongrois) est un compositeur et pianiste hongrois sujet des Habsbourg, né à Doborján (all. Raiding, aujourd’hui en Autriche) le 22 octobre 1811 et mort à Bayreuth (Allemagne) le 31 juillet 1886.

Liszt est le père de la technique pianistique moderne et du récital. Avec lui, naissent l’impressionnisme au piano, le piano orchestral – Mazeppa, la quatrième étude d’exécution transcendante – et le piano littéraire – les Années de pèlerinage.

Il est à l’origine – avec Frédéric Chopin – de toute une lignée de compositeurs : Ravel, Rachmaninov, Scriabine.

Le personnage

Biographie

L’enfance

Son père, Adam Liszt, secrétaire du prince Esterházy et violoncelliste dans un orchestre local, n'était pas musicien de profession. Il eût sans doute pu devenir un musicien distingué, si il n'avait pas été issu d'une famille très nombreuse de quatorze enfants, qui ne lui laissa aucun héritage. Il transportera sur son fils ses espoirs déçus, comme le note une exclamation qu'il lui adressait souvent : « Mon fils, tu es prédestiné ! tu réaliseras cet artiste idéal dont l'image avait vainement fasciné ma jeunesse. En toi s'accomplira infailliblement ce que j'avais pressenti pour moi. Mon génie avorté en moi, se fécondera en toi. En toi, je veux rajeunir et me continuer. »[1]

Sa mère, Anna Maria Laager, était une autrichienne de Krems, qu'Adam Liszt avait épousée en 1810[2].

Adam Liszt lui enseignera le piano dès son plus jeune âge, au travers des œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven.

Il se révèle très vite un enfant prodige et, à dix ans, part pour Vienne (Autriche) afin de suivre pendant deux ans les cours d’harmonie de Salieri et de piano de Carl Czerny. L'un comme l'autre se montreront assez enthousiaste devant le petit prodige : Czerny écrivant dans ses souvenirs « Je fus étonné du talent que lui avait donné la nature »[3], et Salieri notant dans la supplique qu'il adresse au prince Nicolas Esterhazy : « Le jeune François Liszt que j'ai découvert par hasard, alors qu'il déchiffrait, m'a ravi au point que j'ai bien cru avoir rêvé »[4] L’on pressent en lui un second Mozart : Alphonse Martainville déclarant à la suite d’un de ses concerts « Depuis hier, je crois à la métempsycose. Je suis convaincu que l’âme et le génie de Mozart sont passés dans le corps du jeune Liszt (sic)[5] ». La consécration viendra de Beethoven qui le reçoit chez lui à Vienne, bien que méfiant vis-à-vis des petits prodiges. À l’occasion d’une tournée à Paris, accompagné par son père, il tente d’entrer au Conservatoire (alors École royale de musique et de déclamation), mais est évincé par Cherubini car il est étranger[6]. Ces années-là, il voyage également en Grande-Bretagne et notamment à Londres. En 1824 il devient l’élève de Ferdinando Paer et compose à 14 ans son opéra Don Sanche ou le Château d’amour, dont l’accueil médiocre – du moins en comparaison des attentes qu’il avait suscitées – l’affectera beaucoup. Après une première crise de mysticisme suite au décès de son père en 1827 à Boulogne-sur-Mer, alors qu’ils revenaient d’outre-Manche, il revient à Paris et donne des cours de piano afin de subsister.

Voyages en Europe

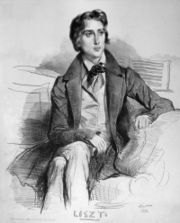

Liszt à 21 ans par Achille Devéria

À Paris, il rencontre Hector Berlioz, George Sand, Alfred de Musset, Frédéric Chopin, Honoré de Balzac, devient l’ami d’Eugène Delacroix et fait la connaissance de Niccolò Paganini, qui aura une grande influence sur le développement de son art.

En 1833 commence sa liaison avec la comtesse Marie d'Agoult (connue sous son nom de plume Daniel Stern) qui lui donne trois enfants : Blandine (1835-1862), Cosima (1837-1930) et Daniel (1839-1859). Blandine devient l’épouse d'Émile Ollivier et Cosima celle de Richard Wagner après avoir été celle de Hans von Bülow. En 1836, Liszt entreprend une tournée à travers l’Europe (Suisse, Italie, Russie, etc.) et donne des concerts dans toutes les grandes villes. Outre ses propres œuvres – ses Rhapsodies datent de cette époque – il joue des œuvres de Chopin et de la musique allemande.

Vie de compositeur

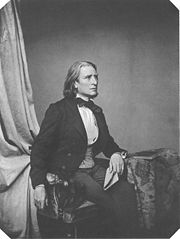

Portrait de Liszt par Miklós Barabás (1847).

Portrait de Liszt par Miklós Barabás (1847).

Comme en témoignent notamment ses correspondances, Liszt est un grand séducteur et connaît de nombreuses et célèbres femmes avant d’embrasser la carrière religieuse. Après s’être séparé de Marie d'Agoult en 1844, il rencontre à Kiev en 1847 la princesse Carolyne Sayn-Wittgenstein qui lui conseille d’interrompre ses tournées de concert pour se consacrer à la composition. C’est en 1848 qu’il s’installe à Weimar en tant que maître de chapelle où le grand-duc l’avait nommé en 1842. Débute alors une nouvelle période pendant laquelle il compose ses poèmes symphoniques, avec l’aide de son secrétaire particulier Joseph Joachim Raff et d’un matériel unique : le piano-melodium. Il se consacre également à la direction des œuvres de ses contemporains. Autour de lui se rassemblent de nombreux élèves — parmi lesquels Hans von Bülow, qui deviendra son gendre — auxquels il fait découvrir Berlioz, Wagner, Saint-Saëns. Toutefois, son talent et ses idées novatrices n’étant pas du goût de tout le monde, les conservateurs ne manquèrent pas de lui mener la vie dure, ce qui le conduit à démissionner de son poste le 18 décembre 1858[7]. Jusqu’à cette date, Weimar est grâce à lui un centre exceptionnel de création et d’innovation. Après avoir tenté sans succès d’obtenir auprès du Pape son divorce, Carolyne se sépare de Liszt, qui entre dans les ordres mineurs en 1865. Il profite de son séjour à Rome pour découvrir la musique religieuse de la Renaissance.

Dernières années

Il se retire à Rome en 1861 et rejoint l’ordre franciscain en 1865, recevant la tonsure et quatre ordres mineurs de l’Église catholique. Il était cependant excommunié en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie[8].

À partir de 1869 et jusqu’à sa mort, l’abbé Liszt partage son temps entre trois capitales : Budapest, Rome et Weimar qui correspondaient à trois tendances : sa sentimentalité de Hongrois, son mysticisme religieux et sa musique d’influence allemande. À Budapest, pendant les mois d’été, il continue à recevoir des pupilles gratuitement, y compris Alexander Siloti. Il met alors de côté son activité de virtuose pour se consacrer essentiellement à la composition et à l’enseignement.

De 1876 à sa mort, il enseigne également pendant plusieurs mois chaque année à l’Académie royale de musique de Budapest dont il fut un des fondateurs et qui sera d’ailleurs rebaptisée plus tard « Académie de musique Franz-Liszt ». Il meurt à Bayreuth le 31 juillet 1886 à 23h30, à la suite d’une pneumonie contractée pendant le festival de Bayreuth.

Les derniers jours du musicien

L'agonie du compositeur durera près d'une semaine. Le dimanche 25 juillet 1886, Liszt à bout de forces assistera à un dernier opéra de son ami Richard Wagner : Tristan und Isolde. Le lendemain, lundi 26, il est au plus mal et se voit privé par les médecins de son cognac quotidien. Le vendredi, les tremblements et le délire frappent cet homme redoutant encore la mort. En effet, Liszt est né un mardi, l’année 1886 commence un vendredi et il a pour ce jour la superstition des Italiens. Le samedi 31, vers 2 heures du matin, après un sommeil anormalement agité, le compositeur hongrois se lève en hurlant, renverse son domestique accourant pour le recoucher, puis s’effondre. Dernière intervention des médecins peu après. Vers 10 heures, Liszt prononce ses dernières paroles et, alors que ses proches lui demandent s’il souffre, celui-ci répond calmement « Plus… ». Ce fut sa dernière parole[9].

Liszt est enterré à Bayreuth.

Les dimensions d’un personnage complexe

La vie sentimentale

Caroline de Saint-Cricq

L’amour forme la troisième composante de l’âme du compositeur hongrois, et il n’aura de cesse de vouloir l’unir avec les deux autres : en l’occurrence l’art et la religion. Son père avait eu avant de mourir l’intuition du poids que celui-ci allait tenir dans sa vie : Il craignait que les femmes troubleraient mon existence et me domineraient[10]. Le premier émoi amoureux de Liszt remonte en fait à un concert donné à Vienne le 1er décembre 1822 où se produisait également une cantatrice hongroise de 7 ans son aînée Caroline Unger, qui fit sur lui, alors âgé de douze ans, une forte impression[11]. Jusqu’à la mort de son père, Franz Liszt effectue une sorte de refoulement de ses penchants amoureux en se réfugiant dans la religion. Or, la disparition d’Adam Liszt va l’amener à organiser des cours de piano afin de s’assurer son confort matériel. L’une de ses élèves n’étant autre qu’une certaine Caroline de Saint-Cricq, fille du ministre du commerce et de l’industrie. Avec le consentement de la mère de celle-ci, un amour platonique se développe entre eux, les amenant à prolonger la leçon de piano jusqu’à 10 heures du soir. Or, la mort de Mme de Saint-Cricq, qui a pourtant déclaré avant d’expirer qu’elle souhaitait leur mariage, va mettre fin à cette idylle. M. de Saint-Cricq refuse en effet que sa fille épouse un artiste, et renvoie celui-ci en mettant fin aux leçons. Caroline se mariera avec le comte d’Artigaux et Franz Liszt, désespéré, sombrera dans une nouvelle crise mystique.

Marie d’Agoult

Remis sur pied par la révolution de 1830, Franz Liszt connaîtra des aventures éphémères avec la comtesse Plater, muse de Frédéric Chopin, et la comtesse Adèle de Laprunarède. Puis, il fait la rencontre en 1832 de Marie d'Agoult née Flavigny dans le salon de la marquise de Le Vayer. Il laissera tout de suite à celle-ci toujours froide d’apparence une vive impression :

« Madame Le Vayer parlait encore que la porte s’ouvrait et qu’une apparition étrange s’offrait à mes yeux. Je dis apparition, faute d’un autre mot pour rendre la sensation extraordinaire que me causa, tout d’abord, la personne la plus extraordinaire que j’eusse jamais vue[12]. »Leurs relations au cours de l’année qui va suivre seront difficiles, et faites de ruptures et de réconciliations successives. La mort de la fille de Marie et du comte d’Agoult, Louise, va mettre fin à ces tergiversations. En effet, lorsque Liszt de retour de la Chênaie vient la réconforter, Marie lui demande : « Qu’aviez-vous à me dire et qu’allez vous m’apprendre ? Vous partez ? », et Liszt de répondre « Nous partons[13]. ». Le couple s’enfuit alors en Suisse, où tous deux connaîtront deux mois de bonheur :

« Personne ne savait notre nom (…) Presque partout à nous voir si semblables (…) on nous prenait pour frère et sœur ; nous en étions tout ravis. Une telle erreur ne témoignait-elle pas, mieux que tout le reste, des affinités secrètes qui nous avaient si fortement attirés l’un à l’autre[14]. »Mais Liszt commet ensuite une double erreur : faire venir son jeune protégé Hermann Cohen, qui viole leur intimité, puis accepter, à la suite de l’insistance de son ami Pierre Wolloff un concert à Genève. D’autant que la société genevoise est plutôt médisante à l’égard de Marie. En témoigne le journal de Valérie Boissier :

« C’est une femme de 30 ans au moins, une blonde fade[15] ! »Entre-temps, une fille Blandine est née, mais Liszt rêve de partir à Paris pour en découdre avec la nouvelle étoile montante, Sigismond Thalberg. Il y part pour trois jours, il rentrera 2 mois plus tard, le 6 juin 1836. À son retour, l’atmosphère genevoise commençant à devenir pesante, lui et Marie décident d’aller rejoindre George Sand à Chamonix. L’année suivante, Liszt repart à Paris pour le duel final avec Thalberg tandis que Marie s’installe chez George Sand à Nohant. Désireux de relancer leur couple, Liszt et Marie font une nouvelle échappée amoureuse en Italie. Le souvenir qu’en garderont l’un et l’autre sera assez différent : pour Liszt « Lorsque vous écrirez l’histoire de deux amants heureux, placez-les sur les bords du lac de Côme[16] », alors que Marie est plus circonspecte « Je m’étonne quelque fois de le voir si constamment gai, si heureux dans la solitude absolue où nous vivons[17] ».

Lentement, la situation se dégrade[18], et Liszt saisit l’occasion des inondations de Pest de 1838 pour faire une série de concerts dans l’empire autrichien. Alerté par un de ses amis que la santé de Marie s’est dégradée, il abrège son séjour et rentre à Venise. Finalement la séparation de facto a lieu en octobre 1839 : Liszt partant pour Vienne, tandis que Marie gagnait Paris. Désormais leur union n’aura plus qu’un caractère formel : Marie le rejoint lors de sa tournée à Londres, et tous deux passeront leurs vacances trois années successives à Nonnenwerth. La parution en 1846 de Nélida, roman à clé où Marie peignait, sous le pseudonyme de Daniel Stern, un bilan négatif de son union avec Liszt va être le prétexte pour celui-ci à la rupture définitive. Au total le roman d’amour entre Liszt et Marie d’Agoult suscitera des jugements contrastés. Des lisztiens comme Zsolt Harsanyi porteront ainsi tous les torts sur Marie d’Agoult, qui, il est vrai, portait le flanc à la critique en écrivant dans Nélida : « Il (c’est-à-dire Liszt) sentit la supériorité morale que Nélida (c’est-à-dire elle-même) prenait sur lui en cette circonstance. Cette supériorité devint chaque jour plus évidente, et aussi plus insupportable »[19].

Carolyne de Sayn-Wittgenstein

Au début de l’année 1847, Liszt part pour Kiev où il organise un concert caritatif au bénéfice des salles d’asiles. Le prix des places est fixé à 5 roubles. Or une mystérieuse bienfaitrice en offrit 100 roubles. Intrigué Liszt apprend qu’il s’agit de la princesse de Sayn-Wittgenstein, qui, vivant seule en Podolie, était venue à Kiev régler diverses affaires, et lui rend visite à Woronice en octobre après une série de concerts en Russie. Des liens forts, platoniques et artistiques, entre eux se mettent en place au cours de ce séjour : Liszt compose Les glanes de Woronice qu’il dédie à sa nouvelle muse, tandis que Carolyne aurait pressenti, selon une légende non entièrement accréditée, que celui-ci serait le plus grand compositeur de son temps, en écoutant son Pater noster. Carolyne vivant séparée de son mari, elle pense pouvoir obtenir aisément le divorce pour l’épouser. Ayant accepté les fonctions de maître de chapelle à Weimar, Liszt se rend début janvier à la principauté où Carolyne doit le rejoindre, tandis que les révolutions font rage en Europe. Afin d’éviter les troubles en Pologne, le tsar décrète la fermeture de la frontière : Carolyne et sa fille, Marie, passent in extremis. Par souci des convenances, Liszt s’installe à l’hôtel Erbprinz, et Carolyne au palais de l’Altenberg. En 1849, tous deux se rendent à Bad Eilsen où ils rédigent les principaux ouvrages de Liszt sur Chopin et la musique tzigane. Puis Liszt, las d’attendre un divorce qui ne vient pas, en dépit de l’influence de la grande-duchesse de Weimar sur le tsar, décide de s’installer avec Carolyne à l’Altenburg. Les conséquences ne s’en font pas attendre : la société conservatrice de Weimar puis la cour grande-ducale, ferment leurs portes à la princesse. De la sorte, leur existence devient très précaire : « Nous étions réduits aux dix doigts de Liszt »[réf. nécessaire]. En 1854, Carolyne est bannie de Russie, et tous ses biens sont saisis. Dès lors, Carolyne va accompagner le quotidien de Liszt pendant la décennie qui va suivre, exception faite de séjours de la princesse et de sa fille à Paris en août 1855, cependant que Liszt reçoit ses trois enfants, et à Zurich, chez Wagner, en octobre 1856. Tandis que Liszt quitte Weimar dès 1858, date à laquelle il démissionne de ses fonctions de maître de chapelle, voyageant les deux années suivantes à travers les empires habsbourgeois et français, la princesse ne partira du grand-duché pour Rome, afin de plaider pour son divorce, qu’en 1860. Suite à des avancées encourageantes, Liszt la rejoint là-bas le 21 octobre 1861. Dans la nuit du 21 au 22, un émissaire papal vient les avertir que, suite à un revirement de dernière minute, leur union ne pourrait avoir lieu.

Dernières liaisons sentimentales

Prenant acte de cet échec et quoique le décès du prince de Sayn-Wittgenstein en 1864 rende l’union possible, Liszt décide de se vouer à la prêtrise (il reçoit la tonsure et est admis dans les ordres mineurs en 1865), tandis que Carolyne se consacre à sa grande œuvre théologique en vingt-cinq volumes, Les Causes intérieures de la faiblesse extérieure de l’Église, bientôt mis à l’index pour son manque d’orthodoxie. Tous deux conserveront cependant des liens d’amitié forts. Dès 1863, Liszt fait pourtant la connaissance de la baronne Olga von Meyendorff, mais leur liaison sera surtout platonique. En 1869, Liszt croise la route d’une dénommée Olga Janina, jeune comtesse, prétendument cosaque, qui s’était mis en tête de devenir sa maîtresse. Elle y parvient en s’introduisant (contre la consigne) dans la villa d’Este déguisée en homme, les bras chargés de fleurs pour retrouver son professeur adoré qui avait fui la tentation provoquée par la brûlante élève. Mais Liszt, las des excentricités de celle-ci, met un terme à leur relation. De retour d’un voyage en Amérique, elle pénètre la maison de l’abbé Liszt munie d’un revolver et de plusieurs flacons de poison : voulait-elle l’assassiner par dépit ? Ou bien, trop marquée par Tristan et Isolde, croyait-elle à la transfiguration de l’amour par la mort ? Toujours est-il qu’elle n’y parvient point. De rage elle aurait publié un pamphlet anti-Liszt, Les souvenirs d’une cosaque sous le pseudonyme de Robert Franz, suivi bientôt de quatre autres[20]. Liszt revient alors à une vie sentimentale plus calme, notamment auprès de la baronne Olga von Meyendorff qui sera sa compagne quasiment jusqu’à la fin. Quasiment, car en 1885 Liszt fait la connaissance de Lina Schmalhausen, jeune femme qui éprouve une forte passion pour le septuagénaire. Cependant l’entourage de Liszt et en particulier Cosima cherchent à éviter que tous deux ne se voient trop, afin de ne pas trop le fatiguer. À la mort de Liszt, Lina héritera de la main de Cosima du livre de prière de celui-ci.

Entre cosmopolitisme et nationalisme

La question de la nationalité de Liszt demeure ouverte car elle appelle à de multiples interprétations, parfois fantaisistes. (D’aucuns, ont ainsi voulu en faire un Français[21], un Italien, voire un Slovaque[22].) En premier lieu, son origine allemande est à peu près hors de doute : du côté paternel, son grand-père, Georg, était un Autrichien du nom de List, qui avait magyarisé son patronyme en Liszt ; et du côté maternel Anna Liszt était une Allemande de Bohême (son nom de jeune fille était Laager). Sachant que Liszt n’a jamais pu parler correctement hongrois (ainsi, lors de son concert à Budapest, il déclare « je suis hongrois » en français) et connaissant l’impact qu’a eu sur lui la culture germanique (notamment Faust), il semble aisé d’en faire un Allemand. Cependant, il n’a cessé de réaffirmer son attachement de cœur à la Hongrie, qui demeurait de toute évidence son pays natal (Raiding appartenant alors au comitat de Sopron en Hongrie) :

« Il n’y a rien qui puisse m’empêcher, en dépit de ma lamentable ignorance quant au langage hongrois, à m’affirmer depuis toujours magyar par le cœur et l’esprit[23]. »Plusieurs explications ont été avancées pour expliquer que Liszt se réclame d’une nation dont il ne possède ni la langue ni le sang. La première, c’est qu’au XIXe siècle les entités nationales sont encore floues (comme le montre Marcel Mauss dans son essai La Nation), et que se maintient au sein de l’élite un idéal cosmopolite et européen hérité du XVIIIe siècle. D’où les nombreuses influences « nationales » (on serait tenté de dire « traditionnelles ») sur la musique lizstienne (allemandes, tziganes, italiennes, françaises), le fait qu’il se sente partout chez lui (en Suisse, à Paris, à Rome, à Weimar, à Budapest, à Vienne…), ainsi qu’une double descendance française (via Blandine qui a épousé le premier ministre républicain de Napoléon III, Émile Ollivier) et allemande (via Cosima Wagner). La deuxième explication, avancée par Coby Lubliner, impliquerait qu’Adam Liszt se serait inventé une nationalité hongroise afin que des aristocrates hongrois (Esterhàzy) lancent, par fierté nationale, la carrière de son fils ; invention que Liszt aurait fini par croire : « Adam Liszt avait également une seconde raison pour réclamer une identité hongroise pour son fils et lui-même : c'était une manière de reconnaître sa dette à l'égard des nobles hongrois, qui avaient patronnés la carrière de Franz depuis son premier concert à Pressburg »[24] De fait, selon celui-ci, la nationalité réelle de Liszt ne serait ni hongroise, ni allemande, ni française, mais autrichienne, voire austro-hongroise avant la lettre.

La recherche de l’engagement

L’engagement social

L’engagement de Liszt prend naissance avec la révolution de Juillet, un peu sous la forme d’un remède à la crise mystique qui couvait depuis 1828. Sous le coup de l’événement, le pianiste hongrois conçoit une Symphonie révolutionnaire qui deviendra plus tard l’Héroïde funèbre. Liszt s’attache d’autre part à Émile Barrault, professeur de rhétorique qui va lui ouvrir les cercles saint-simoniens. Il va ainsi notamment faire la connaissance de Lamartine, de Lamennais et de La Fayette. Plus que Saint-Simon, c’est Lamennais qui laissera sur lui une trace durable : Liszt le connaîtra personnellement et deviendra son disciple jusqu’à la fin de ses jours. Toutes ces influences théoriques vont se traduire à la fois en écrits (De la situation des artistes et de leur condition dans la société, dans la Gazette musicale de Paris du 3 et du 17 mai 1835) en musique (transcription de La Marseillaise, pièce Lyon sur la révolte des Canuts intégrée à l’Album d’un voyageur) et en actes (concerts caritatifs). Avec le temps et des femmes, et sous le double impact de son travail de compositeur et d’interprète, cet engagement va progressivement disparaître. Ainsi, en 1848, loin de devenir le chef de la Hongrie révoltée comme le prêtait la rumeur, Liszt s’installe à Weimar tout en soutenant de loin ses compatriotes (composition de Funérailles). Si le Liszt de la maturité n’a plus la fougue de la jeunesse, celui de la vieillesse va abandonner tout engagement pour se consacrer aux affaires religieuses.

L’engagement religieux

La première crise mystique qui affecte Liszt date de 1827, et est le résultat de deux causes : la rupture de la liaison amoureuse avec son élève, Caroline de Saint-Cricq, provoqué par le père de celle-ci ; d’autre part l’exigence et l’autorité paternelles, par trop écrasante. Le jeune Franz voudrait entrer dans les ordres, mais son père s’y oppose. La mort de celui-ci rendrait possible l’entreprise, mais l’intervention de sa mère y met fin, comme le montre une lettre datant de 1879 à Carolyne de Sayn-Wittgenstein :

« Je suivais seulement en simplicité et droiture de cœur, l’ancien penchant catholique de ma jeunesse. S’il n’avait été contrarié dans sa première ferveur par ma très bonne mère et mon confesseur, l’abbé Bardin, il m’eût conduit au séminaire en 1830 et plus tard à la prêtrise […] et l’abbé Bardin, assez amateur de musique, tint peut-être trop compte de ma petite célébrité précoce, en me conseillant de servir Dieu et l’Église dans ma profession d’artiste[réf. nécessaire]. »Suivant à la lettre le conseil de l’abbé Bardin, le jeune Liszt va tenter d’unir sa profession musicale et son mysticisme :

« Nous crions sans relâche qu’une grande œuvre, qu’une grande mission religieuse et sociale est imposée aux artistes[25]. »L’adultère commis avec Marie d'Agoult met fin à cette tentative. Marie d’Agoult, sa carrière de virtuose et son travail d’administrateur à Weimar font qu’il ne retrouve le zèle religieux de sa jeunesse qu’à partir de 1860. Il écrit à Carolyne Sayn-Wittgenstein en 1877 :

« Après m’être douloureusement privé pendant trente années, de 1830 à 1860, du sacrement de pénitence, c’est avec une pleine conviction qu’en y recourant de nouveau j’ai pu dire à mon confesseur, notre curé Hohmann de Weimar : « Ma vie n’a été qu’un long égarement du sentiment de l’amour ». J’ajoute : singulièrement mené par la musique — l’art divin et satanique à la fois — plus que tous les autres il nous induit en tentation. »Dès lors, Liszt comprenant, ou croyant comprendre qu’il avait fait fausse route jusque là, se réfugie à Rome où il se fera franciscain. Il se met au service de la hiérarchie catholique en composant des œuvres très mal perçues : La Messe de Gran, Sainte Elizabeth, Christus. À la fin de sa vie il poursuit encore cet effort tout en recourant à des audaces techniques de plus en plus marquées tel que dans Via Crucis. Néanmoins il prend un peu plus de distance vis-à-vis de l’Église en composant les dernières Méphisto-valses et En rêve — nocturne.

Il est d’ailleurs avéré que Liszt était franc-maçon et qu’il était par conséquent excommunié[26].

Le musicien

Un pianiste virtuose

Toutes les sources s’accordent pour faire de Liszt le plus grand pianiste de son temps[27]. Malheureusement, il n’existe aucun enregistrement pour pouvoir juger s’il était aussi le plus grand pianiste de tous les temps[28].

Néanmoins, plusieurs indications nous permettent de nous faire une idée sur ses capacités de virtuose. D’abord sur le plan purement technique, Liszt possède une main d’une taille peu commune qui lui permet d’atteindre la douzième. Son professeur, Czerny, était, et demeure, le maître incontesté pour ce qui est de la vélocité et de l’agilité pianistique. C’est sur le plan intellectuel, que la supériorité de Liszt est la plus visible. Il exécute ainsi quantité de prouesses telles que l’interprétation d’œuvres non encore déchiffrées (une sonate de Moscheles à 10 ans, le concerto pour piano de Grieg à 60), ou l’improvisation sur des thèmes donnés par le public (concert de 1847 à Kiev). Ensuite, il est à remarquer que nombre de ses œuvres requièrent de grandes facultés intellectuelles pour pouvoir être jouées correctement. En témoigne ce commentaire sur les transcriptions de Schubert :

« Dans ces lieder la difficulté n’est pas seulement digitale. Elle est aussi intellectuelle. Le chant, situé dans la partie médiane (…) passe constamment d’une main à l’autre, et contraint le pianiste à une gymnastique mentale assez éprouvante, et dont sont incapables, plus simplement, la grande majorité des interprètes actuels[29]. »Un professeur réputé

Paris : 1827-1834

Des débuts tumultueux

Liszt a commencé la transmission de son art du piano dès la fin de sa dix-septième année dans le courant du mois de septembre 1827. Il occupait alors un appartement modeste de Paris au n°7 bis de la rue Montholon. Cette période est celle qui a vu naître la première passion amoureuse de Liszt, pour une de ses élèves Caroline de Saint-Cricq. Si l’activité de professeur du musicien bat son plein pendant cette période de bonheur, la séparation des deux amants plonge Franz dans un désespoir profond qui affecte son professorat. Après un arrêt total des leçons et une reprise douloureuse pour s’arracher à la pauvreté, le jeune homme enseignera le piano sans enthousiasme; les lectures exprimant sa triste instruction coupent pendant des heures les périodes d’enseignement du piano. La guérison de ce mal lors de la révolution de 1830 relance le musicien dans toutes les activités relevant de son art.

La transmission de la vénération pour les grands de l’art

Après avoir assisté au concert du grand Paganini le 9 mars 1832, Liszt exprimera l’idée ferme qu’il se forme, à ce stade de sa vie, concernant la musique : “Un moi monstrueux ne saurait être qu’un dieu solitaire et triste”. Liszt cherche alors inlassablement à faire parler son âme au piano et c’est ce qu’il enseignera à ses élèves.

Liszt écrira à cette époque à l’un de ses premiers élèves, Pierre Wolf : “ Mon esprit et mes doigts travaillent comme deux damnés ; Homère, la Bible, Platon, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber, sont tous à l’entour de moi. Je les étudie, les médite, les dévore avec fureur ; de plus, je travaille quatre à cinq heures d’exercices (tierces, sixtes, octaves, trémolos, notes répétées, cadences, etc.). Ah ! pourvu que je ne devienne pas fou, tu retrouveras un artiste en moi. Oui, un artiste tel que tu les demandes, tel qu’il en faut aujourd’hui. “Et moi aussi je suis peintre”, s’écria Michel Ange la première fois qu’il vit un chef d’œuvre… Quoique petit et pauvre, ton ami ne cesse de répéter les paroles du grand homme depuis le dernier concert de Paganini[30].”

Liszt faisait étudier à ses élèves les fugues de Bach, notamment à Valérie Boissier qui venait accompagnée de sa mère Caroline. Celle-ci, grâce aux notes prises pendant les leçons, fournit un témoignage précieux sur les cours de piano que donnait Franz Liszt au début des années 1830. L’ensemble de ces écrits révèlent, par l’attitude du professeur ainsi décrite, de nouveaux aspects de la personnalité du musicien. Tout d’abord, comme pour lui-même, il s’attache à l’expression de l’âme dans le jeu de ses élèves. Ainsi, les notes de Mme Boissier mère décrivent par exemple Liszt lisant l’ode de Hugo à son élève avant de lui faire jouer un étude de Moscheles : il voulait lui faire comprendre par ce moyen l’esprit du morceau pour lequel il trouvait de l’analogie avec la poésie. Ensuite, par un respect profond pour les grands Weber et Beethoven, il se refuse de jouer leurs œuvres en public (ne se trouvant pas encore digne d’elles) et de les faire travailler à tout va à ses élèves. Comme l’exprime Mme Boissier “il s’humilie profondément devant Weber et Beethoven […] cependant, il les joue en brûlant son piano[31]”.

La période de Genève : 1836-1838

À l’éloignement de Paris avec Marie d'Agoult pour Genève est associé un déclin de l’intérêt de Franz pour l’enseignement du piano. Ses journées se succèdent de la façon suivante: deux pour le piano et une pour les travaux littéraires; et le grand intérêt qu'il porte pour les controverses, idées et autres soirées sur les thèmes de la philosophie et de la religion ont éloigné le musicien du rôle de professeur.

À partir de 1836, un double changement se produit dans la vie de professeur du jeune Liszt. D’une part, fort de sa générosité et de son implication dans l’accès et la reconnaissance de la musique, Liszt offre spontanément au tout jeune conservatoire de Genève, un cours de piano gratuit. D’autre part, car il faut bien vivre, le musicien reprend le vieux système des leçons particulières.

Un livre de classe tenu par Franz Liszt montre qu'il avait un sens de l’humour certain :

- « 2) Amélie Calame : jolis doigts, le travail est assidu et très soigné, presque trop. Capable d’enseigner. »

- « 5) Marie Demellyer : Méthode vicieuse (si méthode il y a), zèle extrême, dispositions médiocres. Grimaces, contorsions. gloire à Dieu dans le ciel et paix aux hommes de bonne volonté. »

- « 8) Julie Raffard : sentiment musical très remarquable. Très petites mains. Exécution brillante. »

- « 12) Ida Milliquet : artiste genevoise ; flasque et médiocre. Assez bonne tenue au piano. »

- « 13) Jenny Gambini : Beaux yeux ! »[32].

Le temps de Weimar : 1849-1858

La période de retraite au château de George Sand et celle des tournées dans toute l’Europe qui suivit ne fut pas propice au professorat de Liszt. L’apogée de la carrière du virtuose nécessitait de jouer ce rôle à plein temps et éloignait le musicien de tout souci d’argent. Pendant la première période « weimarienne » (1848-1860), le Maître de chapelle en service extraordinaire n’a pas non plus de nécessité de donner des cours de piano. Ses journées sont malgré tout encore tournées vers le don de sa personne : la composition et la préparation des concerts. Liszt n’assurera pas lui-même l’enseignement pianistique de ses filles (qu’il a eu avec Marie d'Agoult). Lorsque le compositeur se rapproche de ses filles à Paris il les trouve “plus avancées qu’il n’en pensait, bien qu’un peu rêvassières”. Il confie à son disciple et ami Hans von Bülow de poursuivre leur enseignement du piano selon les idées prônées par Franz. La correspondance laissée entre les deux hommes montre d’une part l’intérêt du père pour l’instruction de ses filles (il réclame des nouvelles des demoiselles Liszt dans ses courriers) et d’autre part l’utilisation par le professeur de la méthode de Liszt. En effet, les jeunes filles travaillent surtout les grands maîtres (Jean-Sébastien Bach et Beethoven surtout) mais aussi des arrangements à quatre mains d’œuvres instrumentales (vraisemblablement de Liszt). Comme le remarquait Bülow dans sa correspondance avec Liszt parlant des œuvres instrumentales jouées à quatre mains : “Je leur en fais l’analyse et je met plutôt trop de pédantisme que trop peu dans la surveillance de leurs études”.

Pendant tout cette période et surtout à sa fin (en décembre 1858), le cercle des élèves (et amis) du musicien comprend nombre d’interprètes qui deviendront marquants. Ainsi, ce cercle est surtout formé de Rubinstein, Klindworth, Cornélius, Bronsart et Tausig. Les années suivantes puis celles à Monte Mario ne furent pas propices à l’enseignement. Ses différentes retraites et son rapprochement de plus en plus poussé vers l’Église dans la deuxième moitié des années 1860 montrent que le musicien s’occupe de moins en moins de sa célébrité.

La seconde incarnation weimaroise : 1869-1886

Liszt par Nadar

Liszt par Nadar

À partir de 1869, Liszt, dépouillé de toutes les futilités de la vie, vécut dans une petite maison de maître-jardinier où il donna de très nombreux cours de piano. Moins concentré sur sa carrière que sur la piété de son existence, le musicien consacrait tous ses après-midi à l’enseignement du piano en général à plusieurs élèves rassemblés, quelquefois à tous en même temps (il eut dès la première saison plus d’une vingtaine d’élèves), s’amusant des maladresses des uns et luttant contre la propreté “conservatoire” des autres, l’homme est aussi craint qu’admiré. L’abbé Liszt donnait toutes ses leçons gratis et s’intéressait à la progression de tous ses élèves (de nombreuses correspondances en témoignent). Toujours adoré des femmes, cette attention égalitaire entre les élèves a parfois déclenché les jalousies. Le soixantenaire rend encore ses élèves amoureuses comme en témoigne l’histoire de la comtesse Janina qui s’est éprise follement de lui.

La vieillesse de Liszt à la villa d’Este, Budapest puis Weimar, dans sa pauvreté joyeuse, est marquée par le vol de ses élèves indignes profitant de l’âge et de l’insouciance du musicien. Sa méthode musicale d’alors nous étant décrite par une lettre de Borodine :

« Liszt ne donne jamais de morceaux à étudier, il laisse à ses élèves la liberté du choix. Cependant ils lui demandent généralement conseil, pour éviter d’être arrêtés aux premières notes par une observation (…) Il donne peu d’attention à la technique, au doigté, mais il s’occupe surtout du rendu, de l’expression[33]. »Il arrêtera très tard son activité de professeur (son état de santé, dans les derniers mois de sa vie ne la permettant plus) comme il n’arrêtera jamais de vivre pour la musique.

Le compositeur et son époque

La cause musicale : la musique de l’avenir

« Ma seule ambition de musicien était et serait de lancer mon javelot dans les espaces indéfinis de l’avenir… (Liszt) » Joachim Raff, secrétaire musical de Liszt

Joachim Raff, secrétaire musical de Liszt

C’est en pleine tourmente révolutionnaire, alors que de nombreuses rumeurs, dont se fait écho la Revue et gazette musicale de Paris, que Liszt accepte le poste de maître de chapelle à Weimar. Il est rejoint quelques mois après (en juin) par Carolyne qui tente alors d’obtenir le divorce. Dès son installation, son activité commence avec la création le 11 novembre de l’ouverture du Tannhäuser de Richard Wagner puis celle de l’opéra entier le 16 janvier 1849. En août, il organise une célébration en l’honneur du centenaire de Gœthe où il crée des pièces composées pour l’occasion (Le Prométhée) ainsi que le Lohengrin de Wagner. Peu à peu sa vie s’organise avec l’engagement de Joachim Raff comme secrétaire musical, puis l’installation à l’Altenburg, entrecoupée de séjours à Bad Eilsen (fin 1849, Liszt y écrit, en collaboration avec Carolyne, Des bohémiens et de leur musique en Hongrie) la participation à de nombreux organismes musicaux (la Neu Weimar Verein dont il est président), et enfin l’organisation de nombreux festivals musicaux à Karlsruhe, et à Ballenstedt). De nombreux disciples le rejoignent : Hans von Bülow, Cornelius, Carl von Tausig.

Rapidement, Liszt devient l’introducteur privilégié de la « musique de l’avenir ». Outre Richard Wagner, il fait beaucoup pour Berlioz avec deux « semaines Berlioz » (en 1852 et en 1854, où le compositeur français dirige ses propres œuvres en alternance avec Liszt) ainsi que pour ses élèves (création en 1851 du Roi Alfred de Joachim Raff, et en 1857 du Barbier de Bagdad de Cornelius). Par ailleurs il aide à la redécouverte de chefs-d’œuvre oubliés (création de l’opéra de Schubert Alphonse et Estrella), et crée ses propres œuvres (la Sonate en si mineur par Hans von Bülow en 1857 et la plupart des poèmes symphoniques). Cependant cette activité ne rencontre pas les succès espérés. Tout d’abord parce que Liszt manque de moyens et doit sans cesse demander au grand-duc des créances supplémentaires. Or en 1857 le grand-duc Charles-Alexandre engage un nouvel intendant, Franz Dingelstedt pour qui les priorités financières vont au théâtre, et qui lui voue par ailleurs une profonde jalousie. Ensuite, du fait des réticences de plus en plus marquées envers la « musique de l’avenir ». Déjà en 1849, la grande-duchesse avait dû acheter des billets et les distribuer à quelques uns de ses amis afin d’éviter que le Lohengrin ne fut créé au sein d’une salle quasiment vide. Puis les contestations demeurent constantes, et connaissent une expression décisive en 1858 lors d’une cabale lancée à l’encontre du Barbier de Bagdad du protégé de Liszt Cornelius. En conséquence, Liszt renonce définitivement à ses fonctions de chef d'orchestre. Il revient encore de manière intermittente à Weimar, mais le manifeste des tenants de la « Tradition » (Brahms, Joachim) publié en 1860 achève de le décourager.

Le soutien aux compositeurs contemporains

Wagner : l’amitié artistique

La première rencontre a lieu en 1840, alors que Wagner, jeune compositeur inconnu et misérable demande de l’aide à Liszt, qui, lui, connaît déjà un succès considérable. Après quelques années d’une relation peu soutenue, la correspondance épistolaire se fait de plus en plus intense. Dans ces lettres, Wagner réaffirme sans cesse son besoin pressant d’argent. Liszt tente de satisfaire comme il peut les désirs de son protégé, dont il commence à apprécier les œuvres : en 1849, il monte Tannhäuser, qui est un succès phénoménal. En 1853, Liszt passe à Paris et en profite pour revoir ses enfants et les présenter à Wagner. La fille cadette, Cosima, se mariera plus tard avec le compositeur allemand. Il organise par ailleurs à Weimar une semaine Wagner à cette même date.

Revenu à Weimar, Liszt continue de diriger les œuvres de Wagner toujours avec le même succès, ce dont Wagner le remercie en ces termes :

« Merci, ô mon Christ aimé. Je te considère comme le sauveur lui-même[réf. nécessaire]. »La correspondance continue, s’amplifie même au cours des années, jusqu’en 1859 : alors que Wagner ne cesse de demander de l’argent à Liszt, ce dernier ne peut accéder à ses requêtes, car lui-même est en période de vaches maigres. Wagner s’en agace. La même année, surgit un autre sujet de friction : l’influence musicale de Liszt sur Wagner, influence que ce dernier a toujours refusé de reconnaître publiquement. En juin et août, peu après les premières auditions du prélude de Tristan et Iseult, le musicologue Richard Pohl avait fait paraître un panégyrique dans lequel il attribuait directement à Liszt la substance harmonique de l’œuvre. Le 7 octobre, Wagner écrit à Bülow :

« Il y a nombre de sujets sur lesquels nous sommes tout à fait francs entre nous ; par exemple que je traite l’harmonie de manière tout à fait différente depuis que je me suis familiarisé avec les compositions de Liszt. Mais quand l’ami Pohl le révèle au monde entier, qui plus est en tête d’une notice sur mon prélude, c’est pour moi une indiscrétion ; ou dois-je penser que c’est une indiscrétion autorisée[34] ? »Ces tensions amènent une rupture éphémère puisque dans la même année, Wagner et Liszt renouent le contact.

Les deux compositeurs se brouillent de nouveau quelques années plus tard au sujet de Cosima, la fille de Liszt, alors que Wagner s’intéresse à elle depuis quelques années. Or, la jeune fille est déjà mariée avec Hans von Bülow, ancien élève de Liszt, et a vingt-cinq ans de moins que Wagner ; celui-ci et Cosima s’avouent néanmoins leur amour. En 1870, Liszt décide alors de couper les ponts avec le couple.

Wagner tente de regagner, sous un flot d’éloges épistolaires, l’estime de « son Christ ». À la suite de quoi la correspondance reprend. Liszt pardonne aussi à sa fille. L’inauguration du Palais des festivals de Bayreuth par Wagner est l’occasion de démonstrations réciproques d’amitié. Liszt assiste en 1882 à la première représentation de Parsifal, qui suscite chez lui un enthousiasme des plus puissants : « Mon point de vue reste fixe : l’admiration absolue, excessive si l’on veut », répond-il à la princesse de Sayn-Wittgenstein, sa compagne en titre. Mais en 1883, Liszt apprend la mort de Wagner. Sa seule réaction est « Pourquoi pas ? », puis, quelques minutes après, « Lui aujourd’hui, moi demain[35] ». Liszt meurt trois ans plus tard.

Liszt et Verdi

Verdi en 1886

Verdi en 1886

Comme souvent dans la vie de Liszt, il s’agit là d’une relation à sens unique. Il rencontre l’art de Verdi assez tôt et entreprend une première transcription de Ernani dès 1847, alors que le compositeur italien n’avait pas encore produit de chefs-d’œuvre impérissables. Puis Liszt, très engagé à Weimar, n’a pas le temps d’approfondir cette relation. Une commande de 1859 pour une transcription de Rigoletto et du Trovatore va lui en donner l’occasion. S’ensuit une transcription de Don Carlos (1867), puis une d’Aïda (1877) (en multipliant les dissonances dans cette dernière œuvre, il tente d’intégrer Verdi à l’avant-garde musicale, ce qui n’était plus vraiment le cas). Enfin, fortement impressionné par la représentation de la seconde version de Simon Boccanegra, il en donne une de ses ultimes transcriptions, très épurée en 1882.

En revanche, Verdi ne montra guère d’intérêt envers Liszt, ne voyant en lui que le wagnérien partisan de la « musique de l’avenir ».

Liszt et Chopin

Frédéric Chopin peint par Delacroix

Frédéric Chopin peint par Delacroix

Ces deux compositeurs, assez semblables par leur parcours de musiciens originaires d’Europe centrale et émigrés en France, nourriront des relations ambiguës, un temps conflictuelles. Franz Liszt se lie avec Frédéric Chopin dans le contexte du milieu artistique et bohème du début des années 1830. Leur admiration réciproque de musiciens atteint très rapidement les plus hauts degrés. À titre d’exemple citons l’amour de Liszt pour les études du Polonais lui-même admiratif de la façon de les rendre de Liszt (il déclarait vouloir lui voler sa manière de les rendre) décidant de les dédier à Franz. Citons encore ce détail : la présence dans l’appartement parisien de Chopin, peu meublé, d’une petite table près du piano sur laquelle était seul posé le portrait de Franz Liszt. Dans le cercle assez restreint des fréquentations de Chopin, la génération romantique parisienne de 1830 concernant tous les arts se retrouvait. Henri Heine, Hiller, George Sand, Eugène Delacroix, Giacomo Meyerbeer ou le poète Adam Mickiewicz étaient les amis communs des deux musiciens. Franz est de ceux qui se seront permis d’appeler “Chopino” ou encore “Chopinissimo” le plus grand pianiste polonais du XIXe siècle.

Cependant, ils se brouilleront bien vite pour des raisons d’ordre privé (Liszt utilise l’appartement de Chopin en l’absence de celui-ci pour ses rencontres amoureuses) et artistiques (la critique et le public voyant en eux les représentants de deux écoles antagonistes : Liszt celle de la virtuosité transcendantale, et Chopin, celle de « la plus exquise sensibilité[36] »). Par la suite à cette double rivalité se greffera celle de George Sand et de Marie d'Agoult.

La maladie puis la mort de Chopin vont effacer toutes ces rancœurs : Liszt le prouvera en publiant un ouvrage sur lui, et transcrivant ses lieder polonais. Outre ses publications à la Gazette musicale, c’est dans un manifeste intitulé “De la situation des artistes” que le musicien plaide sa conception des programmes musicaux en remplaçant par Mozart, Beethoven et Weber mais aussi ses amis, Berlioz et Chopin, la plate musique jouée dans les concerts en Europe. Le funeste évènement du décès de Chopin est avec celui de Lichnowsky (à la fin de l’année 1849) l’origine établie de “l’Héroide funèbre” de Franz.

La dette de Liszt vis-à-vis de Chopin est très claire. Dès 1830, ce dernier a en effet publié sa première série de douze études, adoptant tout de suite le style qui sera le sien jusqu’à la fin de ses jours. La formation de Liszt sera beaucoup plus lente : il ne se trouvera vraiment lui-même qu’à la fin des années 1840, en écrivant des ouvrages chopinien : les deux ballades, les polonaises, la bénédiction de Dieu dans la solitude.

Liszt et Borodine

Alexandre Borodine en 1865

Alexandre Borodine en 1865

La rencontre entre les deux compositeurs eut lieu à Weimar dans la petite maison de Liszt du parc grand-ducal en 1877. La discussion des deux musiciens qui tournera autour de l’œuvre d’Alexandre Borodine exprime à merveille le tempérament de Liszt sur la musique de son temps. Alors que Franz félicite le compositeur russe pour l’andante de sa symphonie, se met au piano et accable Borodine de questions, Alexandre s’accuse d’inexpérience (son activité de compositeur ayant été précédée d’une profession de médecin) et s’autocritique concernant ses modulations qu’il juge excessives. La réaction du vieillard ne se fait pas attendre ; Franz garde sévèrement le russe de toucher à sa symphonie et admettant qu’il est en effet allé très loin, il l’assure que c’est précisément cela son mérite. Finalement, outre le conseil de ne jamais craindre d’être original, il le gronde de ne pas avoir fait édité ses partitions et le félicite de n’avoir jamais fréquenté de conservatoire.

Le lendemain de leur discussion, lors d’une répétition d’un concert que Liszt donnerait le soir dans la cathédrale, Borodine appréhenda enfin le jeu de Franz dont le témoignage est resté dans une lettre qu’il a écrite à sa femme à cette époque.

« Quand ce fut le tour de Liszt, il gagna le fond du chœur et bientôt sa tête grise apparut derrière l’instrument. Les sons puissants et nourris du piano roulaient comme des ondes sous les voûtes gothiques du vieux temple. C’était divin. Quelle sonorité, quelle puissance, quelle plénitude ! Quel pianissimo et quel morendo. Nous étions transportés. Quand arriva la marche funèbre de Chopin, il parut évident que le morceau n’était pas arrangé. Liszt improvisait au piano, tandis que l’orgue et le violoncelle jouaient les parties écrites. Chaque fois que le thème revenait, c’était autre chose, mais il est difficile de concevoir ce qu’il sut en faire. L’orgue traînait pianissimo les accords en tierce de basse. Le piano, avec la pédale, donnait pianissimo les accords pleins. Le violoncelle chantait le thème. C’était comme le bruit lointain des glas funèbres qui sonnent encore, alors que la vibration précédente n’est pas éteinte. Nulle part je n’ai rien entendu de semblable (…) Nous étions au septième ciel[37]. »Lorsque Borodine revint à Weimar un rapport identique se noua avec Liszt. Alors que les deux pianistes jouaient à quatre mains les récentes compositions du Russe, Borodine supprimait certains éléments de son œuvre : “Pourquoi, s’écriait Liszt, ne faites-vous pas celà ? c’est si beau[38]”. Insistant sur le fait que les modulations de Borodine étaient complètement nouvelles (elles ne se retrouvaient ni chez Bach ni chez Beethoven), il continuait à soutenir qu’elles n’en demeuraient pas moins sans reproches.

L’Esthétique lisztienne

Une conception de la musique ?

Liszt parle en ces termes de son instrument de prédilection, le piano, dans la troisième Lettre d’un bachelier ès musique :

Cela permet de comprendre comment Liszt a tenté toute sa vie de développer au maximum les capacités expressives du piano, instrument avec lequel il a entretenu un rapport très intime, ce dont témoigne cette phrase célèbre du maître :

« Mon piano, c’est pour moi ce qu’est au marin sa frégate, c’est ce qu’est à l’Arabe son coursier […], c’est ma parole, c’est ma vie[réf. nécessaire]. »Cette conception d’une musique centrée sur le piano sera très critiquée à partir des années cinquante, et de la redécouverte de modes d’expressions musicales jusqu’ici tombés en désuétude. Liszt lui-même en doutera par la suite, comme le démontre l’extension de son champ d’horizon à l’orgue (Messe de Gran) et à l’orchestre (les Treize Poèmes symphoniques). Aussi n’y a-t-il pas vraiment de « lisztéisme », comme on parlerait de wagnérisme : sa très diverse œuvre ne peut se réduire à un simple concept, serait-ce celui de « musique à programme ». Aussi, Liszt est avant tout un compositeur qui a élargi, par le biais d’innovations diverses, sa palette sonore.

Le style

Jusqu’en 1830 Liszt n’a pas vraiment de style. L’élève de Czerny se consacre entièrement à l’aspect purement technique de la musique, seul prompt (étant donné son jeune âge) à impressionner le public. Les quelques rares œuvres qu’il nous laisse de cette époque — l’esquisse de ce qui sera les Douze études transcendantes et son unique opéra — sont, à cet égard, révélatrices : elles n’ont d’intérêt qu’en égard au jeune âge du compositeur.

Un double changement va se produire à partir de 1830. Sur la forme, il commence à se tourner vers les techniques nouvelles élaborées par des compositeurs de sa génération, notamment celles de Thalberg. La plus connue est celle qui consiste à jouer la mélodie avec les pouces de chaque main tandis que les huit doigts restants font de l’accompagnement sous forme d’arpège (il va l’utiliser dans Un Sospiro). Sur le fond, ses œuvres cessent d’être de simples exercices de vélocité et acquièrent, progressivement, une dimension poétique (visible dans les premières esquisses des Années de pèlerinage, les Apparitions…). Or, en s’affirmant aussi bien virtuose que poète, Liszt va être la cible des critiques d’une part des partisans de Thalberg, et des puristes (Chopin) et dans les deux cas du professeur Fétis qui fait preuve d’une profonde erreur de jugement :

« Vous êtes l’homme transcendant de l’école qui finit et qui n’a plus rien à faire, mais vous n’êtes pas celui d’une école nouvelle. Thalberg est cet homme : voilà toute la différence entre vous deux[39]. »La fuite en Suisse puis en Italie va être pour lui l’occasion d’approfondir son art et de développer de nouvelles potentialités. Ainsi, tandis que Thalberg en est resté à sa technique de mélodie aux pouces et d’accompagnement avec les huit doigts restants, Liszt élargit profondément son champ d’horizon et intègre nombre d’innovations : trémolos, notes répétées, accords de quinzième arpégés… Ainsi, est-il mûr pour la confrontation avec Thalberg. Celle-ci ne va pourtant pas lui donner dans l’instant de victoire franche — on en tirera l’ambiguë conclusion que « Thalberg est le premier des pianistes, mais Liszt est le seul[40] » —, mais sa supériorité sera de plus en plus reconnue pas la suite. La pièce maîtresse de ce répertoire virtuose étant la transcription du Robert le Diable de Meyerbeer qui lui attire les élans passionnés du public. Il possède alors une telle maîtrise de son art, qu’il va jusqu’à inscrire, dans un programme d’une représentation à Kiev, que le morceau final du concert sera une improvisation sur des thèmes choisis par le public. Sur le versant poétique, en jouant son Au bord d’une source à Vienne, il démontre qu’il n’est pas que virtuose. Pour autant, il ne peut encore se comparer à Chopin.

L’année 1848 voit l’avènement de la maturité de son style. La poussée révolutionnaire en Europe, la liaison avec la princesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein et l’installation à Weimar vont l’amener à cesser son activité de virtuose pour se consacrer à la composition. La période qui suit constitue le floruit lisztien (c’est-à-dire l’apogée de son œuvre). Au cours de celle-ci les ouvrages les plus notables se caractérisent par des structures savantes, parfois au mépris du détail (c’est notamment le cas dans la fugue sur le nom de BACH). La virtuosité cesse d’exister par elle-même et se soumet à la cohérence d’ensemble (d’où le fait que certaines pièces de l’après 1848 soient techniquement plus faciles). Par ailleurs Liszt poursuit ses innovations et investigations avec l’usage systématique d’un leitmotiv qui ne porte pas encore son nom dans la Sonate en si mineur et la Faust-Symphonie. Sur le plan plus purement musical, Liszt expérimente la gamme pentatonique dans le Sposalozio (intégré dans les Années de pèlerinage) et le Sospiro (troisième des études de concerts). D’une manière générale, Liszt achève à Weimar ce qu’il avait ébauché auparavant : les Douze études transcendantes, les Années de pèlerinage…

Le départ de Weimar, en 1858, à la suite d’une cabale, puis l’installation à Rome et l’intégration à l’ordre des franciscains (1862) vont mener Liszt vers d’autres voies. L’usage d’une technique virtuose va se faire de plus en plus rare (les quatre Méphisto-valses), et, peu à peu, Liszt va mettre la sonorité au centre de ses préoccupations. D’où de nombreuses expérimentations, de plus en plus poussées qui confinent à l’impressionnisme musical d’un Claude Debussy (Nuages gris) voire à l’atonalité d’un Arnold Schoenberg (Bagatelle sans tonalité). Ainsi Vincent d'Indy, encore marqué par l’élan révolutionnaire du hongrois, avait-il noté : « À Weimar en 1873, il nous fit cette étrange déclaration qu’il aspirait à la Suppression de la tonalité[41]» . D’une manière générale, les œuvres que Liszt compose au cours de cette période sont rares et exigeantes (notamment son oratorio Christus qu’il tenait pour sa meilleure pièce).

Formes musicales

L’influence de Liszt sur les formes musicales est plus grande qu’on a coutume de le croire[42] bien que certains manuels tendent à vouloir réduire son rôle[43]. Influence qui a été considérable dans les domaines suivants :

Le poème symphonique

Bien qu’on en attribue souvent la création à Berlioz avec la Symphonie fantastique voire à Beethoven avec l’ouverture d’Egmont, c’est Liszt qui l’a théorisé et en a fait une forme musicale quasi-indépendante. La principale caractéristique du poème symphonique, particulièrement apparente dans l’œuvre de Liszt est qu’il est conçu comme une « musique à programme », ancêtre de la musique de film cinématographique, c’est-à-dire qu’il cherche à suggérer musicalement quelque chose. Il peut s’agir d’un tableau (La Bataille des Huns), d’une pièce de théâtre (Hamlet, Tasso), d’un poème (Ce qu’on entend sur la montagne, Mazeppa, Héroide funèbre, Les Idéaux), d’une figure mythologique (Orphée, Prométhée) d’une ambiance de la vie courante (Bruits de fêtes), voire d’une vie (Du berceau à la tombe). Il ne s’agit cependant là que d’une suggestion : on restitue l’esprit et non la lettre, comme dans un Lied ou dans les symphonies de Berlioz, de la chose décrite ce qui laisse une grande liberté de ton au compositeur. Cette liberté, Liszt en use plus ou moins selon le thème qu’il s’est choisi, comme le montre la typologie de Claude Rostand[44] : dans La Bataille des Huns, et Mazeppa, qui suit les inflexions du poème de Hugo dont il est tiré, nous sommes au plus près du descriptif, Prométhée et Hamlet dérivent déjà vers l'analyse psychologique, quand Les Préludes, Les idéals et bruits de fêtes sont des œuvres symboliques et contemplatives. Par là, en tous cas, Liszt se maintient à mi-chemin entre la musique à programme stricto sensu de type Berlioz dans la Symphonie fantastique et la musique pure de type Beethoven[45]. Le poème symphonique est relativement court — une vingtaine de minutes — et renoue avec les dimensions des symphonies de Mozart, par opposition aux Faust-Symphonie et Dante Symphonie, qui durent environ une heure. Enfin, le poème symphonique, tout en possédant une structure interne solide, ne présente pas de coupure et est joué d’un trait, ce qui le rapproche de l’esthétique des opéras de Wagner : un véritable cri en trois actes.

La sonate

Liszt n’a écrit qu’une sonate mais elle suffit à faire de lui un des plus grands représentants de cette forme musicale. La Sonate en si mineur de Liszt se caractérise surtout par sa structure éclatée : elle combine de manière libre la forme sonate (exposition/développement/ré-exposition) — en conservant la dialectique des thèmes A et B — et le genre sonate (premier mouvement/mouvement lent/scherzo/final). Dans la littérature spécialisée, on retrouve les termes double function form et two-dimensional (sonata) form pour désigner ce type de construction. Pour renforcer l’unité de sa composition, Liszt utilise la technique de transformation thématique. Son organisation n’est donc pas anarchique, comme l’affirment certains critiques qui n’y voient qu’une fantaisie déguisée[46], mais inscrite en profondeur. Comme dans le poème symphonique, c’est l’esprit qui prévaut et non la lettre. Le débat existe toujours quant à savoir si la Sonate en si mineur ne serait pas une Faust-Symphonie pour piano, mais il est douteux que Liszt se soit simplement contenté de reproduire pianistiquement le schéma du poème symphonique[47].

La transcription

Sur les 700 numéros d’opus de Liszt, 350 sont des transcriptions, et certaines d’entre elles sont généralement tenues pour les meilleures jamais écrites[48]. Pour autant, elles n’ont été redécouvertes que récemment tant elles ont souffert du discrédit dans lequel on jetait le genre.

Les transcriptions de Liszt sont de deux types : les premières visent à une restitution intégrale des œuvres transcrites et font appel à tous les moyens pianistiques possible :

- transcriptions des neuf symphonies de Beethoven ;

- Paraphrase de concert sur l’Ouverture de Tannhäuser.

D’autres, au contraire, laissent libre le transcripteur de varier, de transformer, voire de s’approprier le thème du compositeur de manière à leur donner un éclairage différent : transcriptions d’opéras italiens, français ou de Mozart. Les transcriptions du premier type ont surtout un intérêt technique ; celles du deuxième type sont considérées comme les plus intéressantes car on y retrouve directement la marque de Liszt. De nombreuses transcriptions se situent entre le premier et le second type, comme de nombreuses transcriptions d’opéras de Verdi, où la ligne mélodique est respectée mais l’accompagnement diffère.

La rhapsodie

Liszt en a composé 19, et toutes pour la même raison : légitimer ce qu’il pensait être la musique hongroise (Bartók montrera qu’il s’agissait en fait de musique tzigane). Liszt voulant faire ressortir les points de convergence entre son pays et la civilisation grecque, il utilisa ce genre, qui désignait le chant du poète ou rhapsode à l’époque homérique. La caractéristique fondamentale de la rhapsodie en tant que genre est l’impression qu’elle laisse d’une improvisation. S’y ajoutent des éléments constitutifs de la transcription, visant à restituer les instruments de la musique tzigane (violon, accordéon…). Selon Haraszti, Liszt n’aurait fait qu’assimiler les techniques tziganes dans ces œuvres, qui ne seraient alors en rien une transcription du folklore bohémien[49].

Les compositions

Nous ne mentionnons en détail ci-dessous que les œuvres les plus notables de Franz Liszt. Pour avoir une liste exhaustive de ses œuvres l’on doit se référer aux deux articles suivants :

- Liste des compositions de Franz Liszt (S.1 - S.350)

- Liste des compositions de Franz Liszt (S.351 - S.999)

Les œuvres pour piano

Pianiste le plus réputé de son temps, Liszt fut aussi un grand compositeur pour le piano. Son succès remarquable pour l’époque[50] a retardé la reconnaissance de son œuvre de composition. Liszt a aussi écrit beaucoup de transcriptions. Son œuvre pour le piano est considérable et aura un impact sur les générations suivantes de compositeurs[51]. Ses pièces couvrent toute l’étendue et la potentialité des huit octaves du clavier et figurent toujours, au XXIe siècle, parmi les sommets du répertoire pianistique mondial.

Les Études d’exécution transcendante

Article détaillé : Douze études d'exécution transcendante.C'est à l'âge de 15 ans que Liszt compose et publie son Etude en douze exercices op.6. Liszt ré-écrira ces pièces plus tard et en 1838 paraissent les Douze grandes Etudes. Liszt y développe de nouvelles possibilités d’expression pour le piano et des difficultés d’exécution extrêmes, injouable selon certains pianistes de l'époque. En 1851, la version définitive (et simplifiée) de ces études est publiée sous le nom d'Études d’exécution transcendante. Encore aujourd’hui, elles sont considérées par tout pianiste comme ce qu’il y a de plus exigeant en termes d’aisance, souplesse, technique de mouvements à la fois rapides et complexes (sauts, doubles sons, traits rapides, écarts…). Certaines sont particulièrement difficiles et redoutées jusque dans les concours internationaux. Mazeppa, la quatrième étude, est une œuvre orchestrale écrite en partie sur trois portées. C’est un drame littéraire qui se joue : une chevauchée grandiose et magnifique jusqu’à ce que… « Il tombe enfin ! et se relève Roi ! »[52] (Victor Hugo). La pièce commence par une cadence annonciatrice. Écrit sur trois portées, le thème est annoncé avec de grands accords dans les aigus et les graves soutenus alternativement par des tierces rapides réparties entre les deux mains. La cinquième étude, Feux-follets, est redoutable. C’est une pièce d’impressionnisme très rapide (10 pages jouées en trois à quatre minutes) en doubles sons avec des sauts grands et rapides. L’écriture développée dans cette pièce sera en partie reprise par Ravel dans Ondine et Scarbo (Gaspard de la Nuit), pièces françaises d’une grande littérature. L’ensemble des études représente quelque 60 à 70 minutes, selon que l’interprète, nécessairement virtuose, privilégie la rapidité, tel Evgueni Kissin, ou la poésie, tel Jorge Bolet.

Les Six Études d’après Paganini

Les Six Études d'après Paganini constituent le second bloc d’études, composées par Liszt en 1838, et révisées en 1851. Elles répondent à des préoccupations différentes de celles des Études d’exécution transcendante : il s’agit ici de transposer pour le piano les difficultés dont Paganini a émaillé ses œuvres pour violon, et plus particulièrement ses 24 Caprices. Hormis la troisième, chaque étude reprend l’un des Caprices pour le transformer en un exercice virtuose des plus compliqués. Parmi les six études que Liszt a composées dans ce recueil, seule la troisième n’est pas fondée sur un Caprice, mais sur le Deuxième Concerto du compositeur italien. Il s’agit de la Campanella, œuvre parmi les plus célèbres du compositeur hongrois, dont le motif original a également inspiré nombre d’autres compositeurs, dont Brahms.

La Sonate en si mineur

Article détaillé : Sonate pour piano en si mineur de Liszt.Cette grande sonate est écrite d’un bloc d’environ une demi-heure. Ce sera la seule de Liszt. Elle est dédiée à Robert Schumann. La sonate développe ses thèmes par la transformation thématique. C’est une œuvre littéraire mais surtout psychologique, voire autobiographique. C’est une pièce maîtresse. Cette nouvelle forme de sonate est reprise plus tard. Si les difficultés techniques sont moins éclatantes que dans les études, les difficultés d’intégration mentale et psychologique pour l’interprétation de la pièce par le pianiste sont immenses. C’est une œuvre de la maturité, qui a été pressentie par la fantasia quasi-sonata, après une lecture du Dante, une des pièces des Années de pèlerinage. Son premier enregistrement notable est l’interprétation de Cortot (1929). Celles d’Argerich, Zimerman, Pogorelich, Simon Barrere (1947), la première d’Horowitz (1932) et la première d'Arrau (1970) font également référence.

Les Années de pèlerinage

Ce cycle, durant quelque trois heures, se compose de trois années : la première en Suisse, les deux autres en Italie. Toutes sont particulièrement profondes et littéraires. Les premiers jeux d’eau pour piano y sont ; Ravel et Debussy suivront. Les jeux d’eaux à la Villa d’Este sont un chef d’œuvre littéraire, d’impressionnisme, et pianistique. Les difficultés sonores pour le pianiste sont plus fortes que celles — plus apparentes — des doubles sons : tierces staccato en arpèges et gammes, sauts, traits parallèles rapides, trémolos et trilles à deux mains. Les Jeux d’eau de Ravel en descendent directement[53]. Parmi les interprétations les plus notables on peut citer celles de Cziffra et Lazar Berman. Nombre de ces pièces sont souvent jouées séparément, en dehors du cycle, comme des pièces indépendantes. C'est le cas notable des Jeux d'eau à la villa d'Este, des trois Sonnets de Pétrarque, de la Chapelle de Guillaume Tell, de la Vallée d'Obermann et de la sonate Après une lecture du Dante dont Claudio Arrau fut un grand interprète.

- La Première année (environ 48 minutes) se compose des pièces suivantes : Chapelle de Guillaume Tell, Au lac de Wallenstadt, Pastorale, Au bord d’une source, Orage, Vallée d’Obermann, Églogue, Le Mal du pays et Les Cloches de Genève ;

- la Deuxième année (environ 71 minutes) se compose des pièces suivantes : Spozalosio, Il penseroso, Canzonetta del Salvator Rosa , Sonnet de Petrarque n° 47, Sonnet de Pétrarque n°104, Sonnet de Pétrarque n°123, Après une lecture du Dante et comporte un supplément (Venezia & Napoli), constitué de La Gondoliera, Canzone et Tarentelle ;

- la Troisième année (environ 56 minutes) se compose des pièces suivantes : Angelus, Aux cyprès de la Villa d’Este (I & II), Les Jeux d’eau à la villa d’Este, Sunt Lacrymae rerum, Marche funèbre et Sursum corda.

Les Rhapsodies

Liszt Ferenc

Liszt a composé une vingtaine de Rhapsodies, pièces folkloriques et courtes, de trois à quatorze minutes. Les plus célèbres sont les dix-neuf Rhapsodies hongroises, écrites sur des airs traditionnels tziganes, dont les plus remarquables sont la mélodieuse cinquième (Héroïde-Élégiaque), la virulante sixième, la neuvième (le Carnaval de Pest). La deuxième et la quinzième (dite Marche de Rákóczy) sont sans doute les deux plus célèbres. On connaît également une Rhapsodie espagnole et une Rhapsodie roumaine (qui est en fait une version antérieure de la douzième Rhapsodie Hongroise, parue dans les Magyar Rapszodiak, 1846).

Liszt a également composé une dizaine de Magyar Dallok, courtes pièces apparentées, durant entre deux et dix minutes, et inspirées du folklore hongrois.

L’ensemble de ces pièces a été édité en 1986 dans un coffret de trois CD Le Chant du monde, sous l’interprétation de Setrak.

Les transcriptions

Liszt fut un très grand transcripteur. À une époque où l’accès à la musique se faisait souvent dans les salons, Liszt a su accroître la diffusion des œuvres orchestrales, notamment les symphonies de Beethoven, à travers des transcriptions pour piano ou deux pianos. Il a également transcrit beaucoup d’airs d’opéras et même des Lieder de Schubert. Salué par la critique[54], l’enregistrement de Michel Dalberto, Un piano à l’opéra (RCA), regroupe six transcriptions d’airs d’opéras. L'on peut distinguer :

- La Transcription de 6 préludes et fugues pour orgue de Jean-Sébastien Bach, dont le premier en La mineur (BWV 543) est une oeuvre monumentale et profondément inspirée qui, dès les premières notes, ne laisse aucune place au doute, affirme l’universalité indépassable de la maîtrise de l’auteur. Le piano moderne grâce à la 3° pédale dite tonale, mise en place par Steinway dans ses grands pianos de concert au début du XXe siècle, permet de tenir le son d’une note ou d’un groupe de notes, tout en jouant par-dessus sans le brouillage qu’induirait la pédale forte, à la manière du pédalier d’orgue. C’est le génie de Liszt d’avoir anticipé sur la facture du piano comme tous les grands créateurs qui ont largement contribué par leur écriture à l’évolution des instruments.

- Les Transcriptions de symphonies :

- Les Symphonies de Beethoven