- Barère de Vieuzac

-

Bertrand Barère de Vieuzac

Pour les articles homonymes, voir Vieuzac.

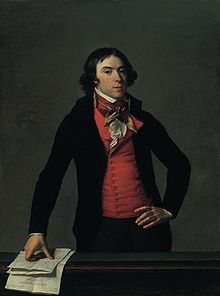

Pour les articles homonymes, voir Vieuzac.Barère de Vieuzac Portrait de Barère (1793-1794)

par Jean-Louis LaneuvilleNom de naissance Bertrand Barère de Vieuzac Naissance 10 septembre 1755

TarbesDécès 13 janvier 1841 (à 85 ans)

TarbesNationalité  France

FranceProfession(s) Avocat et homme politique Autres activités Représentant du Tiers État de la sénéchaussée de Bigorre aux Etats Généraux et député des Hautes-Pyrénées à la Convention nationale. Bertrand Barère de Vieuzac, resté célèbre sous le simple nom de Barère, né le 10 septembre 1755 à Tarbes où il est mort le 13 janvier 1841, est un homme politique et juriste français.

Barère commença sa carrière politique avec la Révolution comme député du tiers état des Hautes-Pyrénées aux États généraux, puis membre de la Convention nationale. Son action au cours de la Terreur dont il fut l’inspirateur, l’âme et le metteur en œuvre lui valut, du penseur contre-révolutionnaire Edmund Burke, le surnom d’« Anacréon de la guillotine », de Camille Desmoulins celui de « Janus à trois faces »[1] et de Robespierre celui d’« Équivoque »[2]. Pendant la guerre, il affecta de vouer l’Angleterre aux gémonies, tout en correspondant en grand secret avec lord Stanhope, le beau-frère de William Pitt et cousin par alliance de lord Grenville, directeur du Foreign office[3]. Après les événements terrifiants dont il fut le responsable et dont une certaine historiographie[4] continue par calcul ou par aveuglement d’accabler la mémoire de Robespierre, Barère, agent d'influence du gouvernement Pitt, avait beau jeu de parler de « cette terrible Révolution dont les despotiques résultats seront si funestes à mon pays[5] ».

Origine

Bertrand Barère de Vieuzac était petit-fils de Laurent Barère (1695-1750), notaire à Bernac-Debat. Celui-ci eut un premier fils, Bertrand Barère, époux de Grantianne Dambarrère, oncle du conventionnel, qui fut notaire à Tarbes, et joua par la suite un rôle important dans les mouvements d’argent entre les différents membres du clan Barère, et un autre fils, Jean Barère (1728-1788), marié à Catalina Marrast de Nays, issue de la bourgeoisie, dont il eut deux garçons - Bertrand et Jean-Pierre - et trois filles. Consul et échevin puis Procureur du sénéchal de Tarbes. Jean Barère, qui possédait par sa femme un domaine féodal dans la vallée d’Argelès à Vieuzac, transmit plus tard à son fils Bertrand, outre cette seigneurie, dont celui-ci porta le nom au début de la Révolution, des biens situés dans la Bigorre, notamment des fermages très importants à Mauvezin, Vignerie, Abedeille, Nébouzan, etc., issus de la succession du prince Camille de Lorraine[6].

À quinze ans, le jeune Bertrand Barère obtint une dispense d’âge pour commencer ses études de droit à Toulouse où il avait grandi, prêta serment (1775) et devint avocat au Parlement de Toulouse, postulant en la Sénéchaussée de Bigorre[7]. Élevé comme un gentilhomme dont il avait les manières, assure Félicité de Genlis dans ses Mémoires, il était « l’homme de toutes les académies, l’homme de tous les salons ». Primé à Montauban pour un panégyrique du roi de France Louis XII, membre de l’Académie des Sciences de Toulouse pour avoir étudié une vieille pierre avec trois mots d’inscription latine, il fut reçu en 1788 membre de l’Académie des Jeux floraux pour ses petites pièces de vers et fit partie de la loge maçonnique « l’Encyclopédique »[8]. Deux ans plus tôt, le 14 mai 1785, il avait épousé à Vic-de-Bigorre la très jeune (12 ans !) Catherine-Elisabeth (1772-1852), fille de noble Antoine de Monde et Thérèse de Briquet[9], dont il semble avoir eu un fils, mais dont il vécut séparé[10]. Doué d’une solide culture historique et politique, d’un esprit supérieur à la moyenne, Barère parlait couramment l’anglais – il a laissé plusieurs traductions – et l’italien. C’était enfin un ennemi des philosophes, si on lit son panégyrique de Lefranc de Pompignan – célèbre antagoniste de Voltaire et des Lumières –, sensible aux arts et extrêmement sociable[11]. Mais il ne faut pas s’arrêter à ce seul éloge académique. Bertrand Barère a également écrit un éloge de Louis XII pour les Jeux Floraux de 1782, de Georges d'Amboise pour ceux de 1785, de Jean-Jacques Rousseau (dont il ne voit que le créateur de la sensibilité de la fin du XVIIIe siècle et qu'il admire surtout en tant qu'écrivain[12]) pour ceux de 1787, du chancelier Séguier pour l'Académie des belles-lettres de Montauban en 1784[13] et de Montesquieu pour l'Académie de Bordeaux en 1788[14],[15].

En 1788, il partit à Paris pour suivre un procès familial, y passant une partie de l’hiver. Ayant appris la mort de son père, il revint chez lui au début de 1789. Quelques semaines plus tard, il participait à la rédaction des cahiers de doléances où il se fit remarquer. Il présenta sa candidature pour représenter la noblesse aux États généraux, mais, comme il voulait étendre la fiscalité à la noblesse d’épée, elle ne fut pas acceptée, ce qui l’humilia profondément. Il ne fut « que » député du tiers état de la sénéchaussée de Bigorre, et il repartit pour Versailles, où s’ouvraient les États généraux[16].

Assemblée constituante

Il se fit remarquer dans l’Assemblée nationale par sa participation à divers débats et par des propositions de réforme des institutions judiciaires, des finances et de l’administration. Il prit part à la discussion sur la dénomination de la première assemblée parlementaire et souscrivit à la proposition de Legrand, qui proposa la formule « assemblée nationale ». Il entra au Comité des lettres de cachet que présidait Mirabeau, puis au comité des domaines et de féodalité où il mit à l’ordre du jour la question de la restitution des biens confisqués aux Protestants depuis la révocation de l'édit de Nantes, ce qui n’était pas de nature à alléger la dette de l’état.

Il avait créé le Point du Jour, ou Résultat de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée, un journal dont il se flattait qu’il fût le premier quotidien. La publication en avait commencé le 19 juin 1789, mais il fit précéder l’édition complète de ce journal, qui cessa le 21 octobre 1791, d’un « discours préliminaire » faisant l’historique de la Révolution depuis le 27 avril 1789 jusqu’à la constitution des communes en Assemblée nationale (17 juin 1789). Ce quotidien rend compte des discussions et décrets de la première assemblée et se caractérise par sa modération. Il y avait associé l’abbé Nicolas Madget à qui il confia la traduction des articles pour l’Angleterre.

Les opinions de Barère l’inclinent à penser dès cette époque que le modèle politique et économique de l’Angleterre est celui qui convient à la France, c’est-à-dire la monarchie constitutionnelle et le bicamérisme. Barère fit l’éloge de Necker en 1789, fut reçu dans le salon de Mme Necker dont il flatta l’esprit, fréquenta le comte et la comtesse de Guibert, et fut un zélateur de Mirabeau qui fut pour lui une sorte de modèle à suivre. C’est d’ailleurs lui qui devait prononcer son oraison funèbre en avril 1791. Après les événements du 6 octobre 1789 et le retour de l’Assemblée nationale à Paris, il prit un logement dans l’hôtel particulier du maire de Paris Jean-Sylvain Bailly avec lequel il semble avoir eu une intimité, « assez grande pour disposer des loges de théâtre dont sa femme jouissait aux divers spectacles de Paris ».

Il avait été introduit dès 1789 au Palais-Royal, résidence du duc d’Orléans, cousin de Louis XVI, par l’intermédiaire de la princesse de Rohan-Rochefort qui avait été témoin à son mariage. Cette princesse, connue pour son originalité, était née Rothelin, et elle appartenait donc à la famille d’Orléans. Elle avait un salon et des relations étendues dans le monde aristocratique et il est probable qu’elle fut l’indispensable marche-pied de Barère pour accéder au cercle fermé des familiers du duc d’Orléans.

Il effectua un premier voyage à Londres, probablement pendant l’été 1790 accompagné de sa femme et de leur fils, sans doute pour bénéficier des ouvertures politiques et relations ministérielles du duc d’Orléans lui-même exilé en Angleterre suite aux événements du 6 octobre 1789[17]. Il fut reçu membre honoraire de la société constitutionnelle de Londres qui devait passer sous l’influence des Tories. Il prit un logement dans le quartier de Westminster, et y installa son épouse qui y vivait apparemment toujours en 1793 sous un nom d’emprunt[18]. Barère lui fera dès lors parvenir une pension par l’intermédiaire de Perregaux qu’il protégea au temps de la Terreur. D’après quelques témoignages recueillis par Thomas Macaulay, Mme Barère n’était pas heureuse et cette séparation dut la satisfaire.

De retour à Paris, Barère de Vieuzac fréquenta les cercles maçonniques, notamment le Cercle social et d’autres lieux comme le club de Valois où, pratiquement, toutes les opinions étaient représentées, puis il eut ses habitudes à Monceau et au château du Raincy, près de Paris, où venaient les intimes du duc d’Orléans.[19]. Il connut ainsi Agnès de Buffon, la maîtresse du duc d’Orléans - qui le sollicita vainement sous la Terreur pour son mari-, le comte de Pestre de Seneffe, Antoine Omer Talon et son oncle Maximilien Radix de Sainte-Foix, le docteur Geoffroy Seiffert, les marquis de Travanet, de Sillery et de Livry, ou encore Nathaniel Parker-Forth, l’un des agents d’influence - on ne parlait pas encore de lobbying politique, du gouvernement britannique en France. L’un des salons où il était habituellement convié était celui de la comtesse Genlis à Bellechasse, dans le Faubourg Saint-Germain où le futur Louis-Philippe Ier l’y voyait souvent. Là, brillaient la fille du duc, Adélaïde et ses probables demi-sœurs, Henriette et Paméla, que, probablement, le duc avait eu autrefois de sa liaison avec Mme de Genlis et qu’il avait fait adopter par l'intermédiaire de Nathaniel Parker-Forth. À l’époque où il entra au club des Feuillants, Barère obtint la charge de « tuteur » de Melle Pamela, la future Mrs. Fitz-Gerald (en 1792)[20]. À ses importants revenus et fermages, s’ajoutèrent désormais les revenus de la rente correspondant à cette charge, d’un montant de 12 000 livres formant les intérêts annuels d’un capital de 240 000 livres qui était une donation déguisée. Par la suite, en 1793, Barère de Vieuzac essaira d’effacer toute trace de ce cadeau princier en détournant[21] des papiers provenant du duc d’Orléans dont l’exécution fut précipitée par ses soins empressés malgré les promesses qui avaient été faites de l’épargner[22].

À l’Assemblée, depuis son retour de Londres, il parut avoir gagné en assurance et ses interventions furent plus consistantes. En février 1791, il défendit le principe d’un jury populaire au civil et ne fut pas suivi puisque la Constituante réserva le jury aux seules procédures criminelles (septembre 1791). Avec Barnave, Merlin de Douai - avec lequel il lia - et quelques autres, il proposa un décret - ajourné pour examen- qui prohibait et punissait l’émigration, prenant ainsi quelques distances avec Mirabeau[23].

Il appartint à d’autres commissions dont celle qui fut chargée de préparer la création de son département d’origine, les Hautes-Pyrénées ou soutint d’autres projets de loi, notamment sur la fiscalité (27 août). Lors du débat sur l’abolition de la peine de mort, il prit une position inverse de Robespierre, et justifia le maintien du châtiment suprême en ces termes :

« Sommes-nous dans les circonstances, sommes-nous dans le degré de perfection sociale qui puisse appeler l’abolition de la peine de mort ? Cette peine est-elle, dans l’état actuel des choses et dans la situation où sont les esprits, une peine moins réprimante que celle de la perte de l’honneur et de la liberté ? ». D’un autre côté, il se déclare maintenant clairement un admirateur de Voltaire et de son œuvre et, afin que nul ne doute de ses opinions, insiste pour être un des députés qui seront chargés d’assister le 12 juillet suivant à la cérémonie de transfert des cendres du philosophe à l’église Sainte-Geneviève devenue le Panthéon. Ce jour là, il fut accompagné de Garat[24] et de Vadier, son vieux complice, qui, comme lui, sont devenus des « aristocrates révolutionnaires » invoquant à tour de bras la philosophie des lumières pour justifier leurs actions.

Avec Antoine Barnave, Bertrand Barère de Vieuzac fut l’un des commissaires chargés par l’Assemblée de ramener le roi Louis XVI à Paris, après son arrestation à Varennes, mais, lors des débats houleux qui suivirent le retour du roi, il ne joignit pas sa voix à ceux qui demandaient la destitution du monarque. Cette position, ce choix politique révélateur, devait entraîner son départ du club des Jacobins.

Le Feuillant

Membre du club des Jacobins dans sa version initiale, il se démarqua des Républicains favorables à la déchéance de Louis XVI, et il rejoignit le club royaliste des Feuillants dont il fut président dans les semaines qui suivirent sa création à la fin du mois de juin 1791. Contrairement à Condorcet, à Camille Desmoulins ou à Maximilien de Robespierre qui se sont publiquement révélés républicains dès cette époque, Barère est donc lui, ouvertement royaliste. La porte du club des Jacobins lui sera dorénavant fermée et, pour des raisons tactiques, il fera tout pour y être admis à nouveau. En vain. C’est seulement sous la grande Terreur que, sûr de son pouvoir de vie et de mort sur n’importe quel citoyen, il forcera la porte des Jacobins pour mieux contrôler le dernier lieu de (relative) libre expression politique face aux comités tout puissants.

Au club des Feuillants se retrouvaient les membres de l’aristocratie marchande et de nombreux propriétaires coloniaux comme les Lameth et des gens de finance qui avaient soutenu Necker, Barère noue de nouvelles relations avec les milieux de la banque. Il noua en particulier des relations étroites avec Charles Pierre Paul Savalette de Lange, homme de finances issu d’une famille extrêmement fortunée, et dont la personnalité le fascinait. Pendant plusieurs années, il occupa un appartement dans le somptueux hôtel Savalette rue Saint-Honoré (restes à l’actuel n°350). Paul de Savalette de Lange était président de la loge maçonnique des « Amis réunis », et comme beaucoup de maçons de cette époque un mélomane, protecteur du grand compositeur Dallayrac, de Langlé et autres musiciens; il disposait d’un théâtre privé dans son château de la Chevrette à Saint-Ouen, et il jouissait d’une fortune considérable constituées non seulement de sa terre gigantesque de Magnanville, mais de celle de Lange dans l’Ain, ou encore à Longjumeau et de biens immobiliers nombreux – immeubles et domaines en Île de France –, accrus d’acquisitions nouvelles de biens nationaux comme le domaine de Boisville. Mais après sa banqueroute provoquée de 1791 qui ruina ses petits clients, – dont le musicien Dallayrac –, il plaça l’essentiel de sa fortune à l’étranger, probablement en grande partie à la City de Londres avec les grandes fortunes française comme celle du duc d’Orléans. Chose assez peu connue c’est cet ami paradoxal de Barère qui finança discrètement l’émigration du comte d’Artois, frère de Louis XVI, à raison de trois millions audacieusement gagés sur l’espoir d’un retour prochain du prince[25]. Les intérêts colossaux de cette somme, qui vont continuer de courir pendant vingt-cinq ans, jusqu’à la Restauration, ne seront jamais remboursés en totalité. On se rappelle que, dans la séance du 9 juillet 1791, c’était Barère qui avait réclamé avec véhémence des mesures à prendre contre les biens des Émigrés. Grâce à Savalette, la fortune de Barère est parfaitement gérée.

En dehors de l’Assemblée, Barère n’est donc autre, à cette époque, qu’un « muscadin » appartenant à la cour dorée de Savalette dont il est le commensal, et ses discours, à l’Assemblée constituante, n’illusionnent guère ceux qui le connaissent intimement. Mais Barère pratique le cloisonnement, il a l’art de donner le change et il sait être convaincant. Au reste, il est opportuniste, et bien malin qui peut dire, sinon Savalette qui l’hébergera toujours en l’an III, ce qu’il sera demain.

1792

Retourné à la « vie civile » après la fin de la Constituante, Barère, qui avait abandonné le 20 octobre 1791 la rédaction de son journal Le Point du Jour, ne se désintéressa pas pour autant des affaires politiques. On le voit ainsi adresser, le 15 novembre 1791, une lettre en faveur du général Valence, gendre de la comtesse de Genlis, dont il fréquente le salon. Il est établi qu’il répondit aux avances de la Cour et notamment Radix de Sainte-Foix[26], Talon et les conseillers secrets des Tuileries qui, cherchant à s’attacher en secret des complicités nouvelles, distribuaient à cet effet des fonds importants de la Liste civile des Tuileries. Son nom figure dans les papiers trouvés dans l’armoire de fer, mais, écrit le ministre Bertrand de Molleville dans ses Mémoires, les éléments matériels ne furent pas suffisants, après le 10 août, pour l’inculper[27]. Selon d’autres sources, il avait perçu de l’argent du comte de Narbonne, ministre de la guerre[28], toujours dans le même but de l’attacher au parti de la cour. Il promit, mais sa promesse n’engagea que ceux qui étaient portés à lui faire confiance.

Pendant la Législative, l’ancien constituant semble avoir accompli un voyage, certainement dans sa province, où il acheta des biens nationaux – notamment l'abbaye de Saint-Lézer, non loin du Gers, qu'il fit démanteler pour en vendre les matériaux –, et peut-être aussi en Angleterre où vivait son épouse.

En juillet 1792, il était à Paris, affectant de soutenir la politique menée par les Girondins et nommément Brissot qui fut l’artisan de la déclaration de guerre contre l’avis exprimé par Robespierre au club des Jacobins. Il entretient d’excellentes relations avec Dumouriez, alors ministre de la Guerre, et qui fait doter son ministère de fonds extraordinaires, des fonds secrets dont il n’a pas à justifier l’emploi et dont le vote ou l’utilisation furent, jusqu’en l’an II, l’objet d’âpres controverses.

Après les événements du 10 août 1792, auxquels il ne participa pas, Barère, fortement recommandé par son ami Target, entra au conseil de justice sous le ministère Danton (comité des jurisconsultes patriotes). Il reprocha à cette époque à Jacques-Guillaume Thouret, magistrat qui fit décréter la division administrative de la France en départements et qui était alors président de la cour de cassation, de l’avoir traité avec peu de faveur, en l’obligeant à choisir entre rester membre du tribunal de cassation ou secrétaire du ministre de la justice Danton. Il ne devait pas oublier ce qu’il considéra comme une offense faite à sa personne.

Député des Hautes-Pyrénées, lors de la formation de la nouvelle assemblée - la Convention nationale - qui succéda le 22 septembre à la Législative, il en était le président lorsque le procès de Louis XVI s’ouvrit. Lorsque Malesherbes vint le voir pour lui faire part de son intention de défendre Louis XVI, il répondit : « Je briguerais moi-même une si noble tâche si je n’étais président de l’Assemblée nationale ! »

Après que son ami toulousain Mailhe eut lu l’acte énonciatif des faits reprochés au monarque, il procéda le 11 décembre à l’interrogatoire du roi à la Convention, et, par la suite, il entraîna le Centre hésitant à voter la condamnation.

Aussitôt après qu’il fut descendu de la tribune, la clôture de la discussion avait été prononcée. Il vota la mort du roi sans sursis après avoir proclamé, reprenant une phrase de Thomas Jefferson suite à la répression sanglante de la Révolte de Shays, durant la Révolution américaine, en 1787[29] : « L’arbre de la liberté croît lorsqu’il est arrosé du sang des tyrans. » Il eut plus de part qu’aucun de ses collègues à la condamnation du roi déchu, contre l’avis de Brissot et de Paine, qui cherchèrent vainement à justifier le sursis. Sa ligne, pendant tout le procès, a été de représenter Louis XVI « comme une victime qu’on est forcé d’immoler à la Concorde ». Les mois suivants, la guerre totale et les graves déchirements intérieurs tinrent lieu de « concorde ».

Son rôle au Comité de salut public

Bertrand Barère de Vieuzac fut le premier député à avoir été élu au Comité de salut public, dès sa création le 6 avril 1793. Il remplit les fonctions de rapporteur de cette commission qu’il appela plus tard la « fosse aux lions » mais qu’il contribua à avilir par une extraordinaire surenchère terroriste. Il en fut membre inamovible pendant dix-sept mois, Carnot arrivant au second rang avec quatorze mois.

Ayant d’abord cherché à défendre les projets fédéralistes des Girondins, il prétendit combattre le pouvoir grandissant de la Commune en oubliant qu’il avait appuyé son ami le ministre de la justice Garat lorsque celui-ci enterra les procédures engagées contre les auteurs des massacres du 2 au 6 septembre 1792. C’est donc Barère, qui, en mai 1793, proposa et fit nommer la fameuse commission des douze, d’inspiration girondine, « pour la recherche des complots et l’examen des arrêtés de la Municipalité de Paris »[30], laquelle fit procéder à l’arrestation provisoire de Jacques-René Hébert et instruisit contre Panis et Sergent, deux conventionnels alors administrateurs de police accusés d’avoir instrumenté de façon crapuleuse les massacres de septembre.

Le Comité de salut public qui comprenait plusieurs divisions, était chargé d’examiner les projets qui devaient être présentés à la Convention nationale laquelle, avec le temps, les valida quasi-automatiquement, dès lors que le Comité de salut public s’arrogea le pouvoir - exercé avec les députés dit Girondins puis ceux dits Dantonistes, etc. - d’envoyer des députés en prison, et par la suite, de les faire exécuter de façon révolutionnaire, hors débat ou sans procès. Ce point extrêmement important, cette épée de Damoclès, explique le mécanisme d’homologation, par la Convention, des dérives de la Terreur[31].

Au Comité de salut public, Barère fut tour à tour ou en même temps chargé des Affaires étrangères et de l’espionnage, de la Marine et des Colonies, de l’Instruction publique, des affaires militaires et surtout de la répression, en concertation avec son confident Vadier qui avait une influence prépondérante au Comité de sûreté générale, la police politique de l’an II, le bras armé du gouvernement, dont il était le patron. Ce Comité de s^reté générale, sous Vadier, fut le principal pourvoyeur du Tribunal révolutionnaire.

Rapporteur, Barère fit de terribles rapports sur la nécessité absolue de la guerre et les dépenses qu’elle entraînait, les dangers immenses de la Vendée, le rôle prétendu des Espagnols et des Gênois dans l’incendie de la flotte française à Toulon, la nécessité de détruire la ville de Lyon, l’urgence du renvoi de Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire, la confiscation des biens des suspects, la culpabilité supposée de Danton et Desmoulins, les expéditions punitives dans le Midi - et Orange en particulier -, le danger représenté par les anciens constituants, les anciens parlementaires, les anciens fermiers généraux, les complots prétendus des prisons, les complots réels et imaginaires, les victoires vraies ou fausses des armées et de la marine, etc. Barère qui, en matière de discours politique, maîtrisait l’art de faire prendre une signification pour une autre, est restée célèbre pour ses « carmagnoles », un mot qui est entré dans le vocabulaire français. Il a en tout cas trompé ses contemporains, certains de ses collègues qui lui ont fait confiance comme Robespierre, les conventionnels et, ce qui est très étrange, des générations d’historiens, universitaires ou non, qui méconnaissant le contexte, continuent d’analyser sans recul, au premier degré, les « carmagnoles » de Barère.

Après le renouvellement du premier Comité de Salut Public, qui vit l’éviction de son ancien collègue Danton, seuls Bertrand Barère et Robert Lindet y furent maintenus. Le comité, composé de neuf membres, se substituant peu à peu aux ministères anciens - à l’exception de Cambon qui, de façon exclusive, dirigea les affaires financières -, Barère eut ainsi la haute main sur les Affaires étrangères - Chemin-Deforgues, le ministre en titre qui était à sa dévotion était consulté après coup ou pour la forme. Outre Robert Lindet - le rédacteur de la tristement célèbre loi du 22 prairial an II- , Barère savait aussi pouvoir compter sur Jean-Marie Collot d'Herbois, Billaud-Varenne et Lazare Carnot qui ont pratiquement toujours voté comme lui. En revanche, Georges Couthon, Antoine de Saint-Just et Maximilien Robespierre ne le suivaient pas toujours et se sont désolidarisés certaines fois - et de plus en plus souvent à partir de l’hiver 1793-94 - de leurs autres collègues, surtout dans certaines affaires de répression et plus généralement sur l’opportunité, pour eux, de ralentir la Terreur et d’ouvrir des négociations avec les neutres, les deux étant liés.

La question des signatures des registres, et donc des responsabilités individuelles ou collectives, souvent invoquée, bien qu’au cœur de la réalité des faits, est une question sans réponse satisfaisante car plusieurs registres et non des moindres ont, selon le comte d’Allonville et d’autres contemporains, été falsifiés dès le 9 thermidor an II, et plusieurs doubles ont été enlevés par Bertrand Barère avec l’aval de Joseph Fouché, l'artisan avec Collot d'Herbois du massacre de centaines de Lyonnais[32] ou même Lazare Carnot – déjà attentif à consolider sa légende d’organisateur de la victoire, fabriquée pour lui par Barère, et que fixera son fils Hyppolite, au prix de gros mensonges –, et on ne sait pas ce qu’ils sont devenus. En conséquence, la présence ou non de telle ou telle signature sur un registre ou un document doit être envisagée avec circonspection. Il en est de même concernant les registres du Comité de sûreté générale qui sont lacunaires.

L’historiographie thermidorienne – dont s’inspire sur ce point l’historiographie communiste –, comme l’historiographie royaliste, a toujours insinué que Robespierre avait eu une influence prépondérante au Comité de salut public, en perdant de vue que Barère, dont les ressources financières semblaient inépuisables, qui était cultivé, déterminé, capable de duplicité et certainement beaucoup plus psychologue que ne l’était son collègue Robespierre, avait su asseoir sa domination au sein des comités et dans une partie de la Convention. Pour Louis Blanc et d’autres historiens moins souvent cités comme Hamel, l’influence de Robespierre était, au contraire, très contestable et très contestée[33]. Il n’était « que » populaire, très populaire, certainement aux Jacobins et dans les sections, c’est-à-dire dans la rue, et c’était le souci majeur de Barère qui, bien que principal inspirateur des mesures ultra-violentes, sentait qu’il était de moins en moins suivi sur cette voie. Robespierre, Saint-Just et Couthon contribuèrent à la formation d’un relatif contre-pouvoir au sein du grand comité, et ils obtinrent la création d’un Bureau de police en pensant que, dégagé de la sphère d’influence du Comité de sûreté générale à qui non sans raison ils attribuaient les premiers « dérapages » de la Terreur, celui-ci permettrait de mieux cadrer les activités de répression. Ce contre-pouvoir était encore trop pour Barère qui ne laissa jamais rien paraître. Avec sa garde rapprochée (Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Lazare Carnot, André Amar et Vadier) il imagina d’ailleurs que, une fois Robespierre éliminé, la Terreur survivrait au 9 thermidor et se développerait plus que jamais[34].

Au Comité de salut public, Barère a fait passer un certain nombre de mesures très spectaculaires, infléchissant chaque fois un peu plus la politique du gouvernement dans la voie de l’exagération révolutionnaire, damant le pion aux « exagérés » de la Commune hébertiste, la question étant toujours de savoir si ces mesures ont eu une réelle utilité pour le pays.

Pour fêter la prise des Tuileries du 10 août 1792, lors de la séance du 31 juillet 1793, Barère, proposa de détruire des tombeaux de la basilique Saint-Denis (instigateur du décret qui ordonna que les tombeaux des rois seraient ouverts et leurs cendres jetées au vent).

Il proposa et fit passer la loi dite du maximum avec l'appui de Cambon, le grand argentier de la République en l'an II, son compatriote toulousain et son protégé. La politique économique de Cambon fut critiquée par Robespierre qui la jugeait inefficace ce qui ajouta aux divisions au sein du Comité de salut public

Le 1er août 1793, à la Convention, Barère avait fait un terrible réquisitoire contre la Vendée, exagérant le pouvoir de nuisance de cette province et de ses habitants, puis à nouveau, le 25 septembre, il harangua la Convention, évoquant la nécessité de requérir une armée de 400 000 hommes. Quoi qu’il en soit, ses diatribes provoquèrent la destruction totale de l’armée vendéenne à Savenay le 23 décembre 1793. Malgré cette défaite, au lieu de commencer la pacification, il exhorta ses concitoyens à anéantir les populations et à brûler les villages, ce dont se chargea, parmi d’autres, le général Turreau de Linières. C’est lui, et non Robespierre, qui décida du renvoi de Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire. Par la suite, à nouveau contre la volonté de Robespierre, il poussa avec Siéyès au renvoi de Madame Elisabeth devant le Tribunal révolutionnaire[35].

Le grand orateur de la Gironde Vergniaud, quoique arrêté depuis le 2 juin avec ses amis, suite au coup de force du bras armé de la Commune héberto-maratiste contre la Convention, et en instance de comparaître au Tribunal révolutionnaire, le présenta dans une brochure publiée le 23 juin 1793, soit trois semaines après son arrestation, comme un « imposteur » doublé d’un « assassin »[36].

Un mois après cette publication qui fut plus ou moins censurée - les exemplaires en sont très rares -, Barère arrachait un décret à la Convention pour mettre en jugement neuf députés girondins et en envoyer seize autres directement à la guillotine. Il joua un rôle de premier plan dans l’arrestation et le « procès » à huis-clos puis l’exécution de vingt et un députés ayant en commun de s’être opposés à l’installation de la dictature du Comité de salut public: en fait, Barère ne produisit jamais le rapport argumenté sur lequel il prétendait se fonder pour justifier leur châtiment. Pendant plusieurs mois, les Girondins illégalement arrêtés, avaient néanmoins été présentés à l’opinion publique française, sans apporter de preuves, comme des factieux, fauteurs de troubles et « instigateurs de guerre civile », ce qui n’a jamais été prouvé mais entériné aux yeux de l’histoire par le procès truqué du 30 octobre 1793[37]. Barère a co-signé le décret renvoyant le duc d’Orléans, son ancien protecteur, au Tribunal révolutionnaire. Il a cherché à étouffer toute preuve ou tout témoin de ses propres engagements politiques du temps de la Constituante. Imaginant que la pièce « Paméla » montée par les artistes du Théâtre national français était une allusion déguisée à son rôle de tuteur grassement rémunéré de Melle Paméla, la fille du duc d’Orléans, il fit envoyer François de Neufchâteau, l’auteur de cette pièce, et tous les comédiens en prison. La mort de l’ancien maire Bailly, tenu responsable des fusillades du Champ de Mars le 17 juillet 1791, au terme d’un procès « révolutionnaire », obéit à cette même logique selon laquelle, selon ses propres mots, « les morts ne reviennent pas ».

Surpris par certaines de ses mesures, mais confiant dans la sincérité de ses principes jusqu’à la fin de l’hiver 1794, Robespierre avait toutefois fini par le nommer « l’Équivoque »[38]. Une guerre d'influence, un bras de fer avait commencé au sein du Comité de salut public où Robespierre, généralement suivi par Saint-Just et Couthon, n'avait pas la majorité des voix.

Barère et l’Angleterre : la « Lettre anglaise »

Les rapports de Barère sur William Pitt et l’Angleterre sont à mettre en parallèle avec des décisions essentielles qu’il a cherché et souvent réussi à faire passer au Comité de salut public et à la Convention, décisions qui semblent véritablement avoir été de nature à satisfaire le premier ministre anglais. Sur la question de l’Espagne, William Pitt avait diligenté à Paris des agents d’influence pour intervenir auprès des membres des commissions parlementaires chargées d’élaborer de futurs décrets dans les matières sensibles, entre autres la diplomatie. C’est ainsi que Mirabeau avait été approché pour obtenir la suppression du pacte de famille qui, depuis 1761, était non pas seulement une alliance dynastique mais une alliance politique et commerciale, une sorte de pacte de non agression entre la France et l’Espagne. Ce pacte avait prouvé son utilité pendant la guerre d’Amérique. Or, en 1793, Camille Desmoulins s’est étonné que ce soit Barère qui ait fait déclarer la guerre à l’Espagne, « sans savoir dans quelle position étaient nos frontières de ce côté ». « Il me parut facile, ajoute-t-il, de voir que Barère n’avait pas même parcouru les pièces »[39].

Pour le gouvernement anglais qui avait rejoint la coalition en même temps que l’Espagne, sans avoir l’air d’avoir voulu déclarer la guerre à la France, il fallait compter non seulement sur la cohésion et la force des puissances coalisées - pas un état d’Europe ne devait manquer à l’appel, mais favoriser en France même une guerre civile qui affaiblirait le pays. Le projet a donc été, pour le gouvernement britannique, de favoriser, autant que faire se peut, toutes les entreprises à caractère « contre-révolutionnaire » qui permettraient de justifier une surenchère dans la répression laquelle appellerait de nouveaux soulèvements et toujours plus de sang. Ce « programme de guerre », rarement cité, a pourtant été reconnu, validé et publié par la Convention, suite à la découverte inopinée, à Lille, d’un document manuscrit en langue anglaise, de premier ordre, publié sous le titre la Lettre anglaise. Il émanait d’une autorité politique supérieure, susceptible de coordonner diverses entreprises en divers lieux, et dont le but avoué était de créer des foyers de sédition ou de désorganisation un peu partout sur le territoire, des attentats contre les biens - fabriques de poudre ou autres - ou diverses actions de sabotage[40]. Il n’était pas prévu que cette lettre privée tombât par hasard entre les mains du gouvernement français. Prévenu, Barère s’en saisit le premier et se chargea de la présenter aux députés. Faute de pouvoir incriminer les Girondins, il ne manqua pas d’attribuer ces projets aux royalistes vivant encore en France, coupables de tous les maux - par exemple au baron de Batz, ancien député, ou au général Arthur Dillon, alors en réserve de la République[41] -, cherchant à justifier contre eux une surenchère dans la répression. Cette répression outrancière ne manqua pas de se produire avec la Terreur que Barère se chargea lui-même de mettre à l’ordre du jour le 5 septembre 1793. Il en donna une traduction législative immédiate avec la loi des suspects concoctée par lui sous le direction du grand juriste Merlin de Douai.

Or, beaucoup de royalistes s’étaient détournés de l’Angleterre, surtout depuis la prise de Toulon, car le gouvernement britannique, par la voix de ses commissaires à Toulon, avait clairement laissé entendre que le rétablissement des Bourbons ne pourrait se faire que sous condition (amputation d’une partie du territoire)[42]. Ces subtilités n’étaient pas à l’ordre du jour, et la répression contre les royalistes de Lyon, de Vendée ou d’ailleurs promettait d’être impitoyable, au-delà du nécessaire ainsi que l’on admit les esprits raisonnables, comme le général Gourgaud et beaucoup d’autres contemporains. Certains positionnements de Barère qui n’étaient pas d’une grande lisibilité sur le moment, et d’autres décisions ou commentaires étranges[43], qui apparaissent en grande contradiction avec ses déclamations sur Pitt et l’Angleterre, ont permis plus tard à Laurent Lecointre, Saladin et autres députés de l’accuser, avec vraisemblance, d’avoir favorisé en tout point la politique du cabinet britannique.

Barère et les représentants en mission

Lorsque la ville de Lyon se souleva, Dubois-Crancé y fut envoyé pour contrôler la situation, une mission au terme de laquelle il put écrire: « Cette ville (Lyon) est rentrée le 9 octobre dans l’obéissance : j’en suis parti le 12 et je n’ai plus eu, depuis ce temps, rien de commun avec ses malheureux habitants ». À son retour, Barère l’accusa de tiédeur et le persécuta pour ce motif et aussi, souligne Dubois-Crancé, pour avoir cherché à « sauver le Midi et la Bretagne d’une guerre civile qui eût entraîné la perte de la France entière »[44]. Quand on lit le rapport de Barère sur le projet de décret aboutissant à raser Lyon et son enthousiasme de rapporteur du Comité de salut public en imaginant la beauté de cette mesure, on croyait, dit Camille Desmoulins, entendre N. dans Voltaire : - Bâtir est beau mais détruire est sublime ![45]

A leur tour envoyés à Lyon où il se signalèrent par des exactions sans nombre, assassinats en masse et dilapidations, Fouché, Collot d’Herbois et Javogues eurent Barère comme meilleur avocat aux Jacobins et à la Convention: contrôlant toute la communications politique sur la répression ou ce qui en tenait lieu, s’appuyant sur des rapports pipés, il alarmait les députés en exagérant les dangers de la contre-révolution, ne rendait pas compte fidèlement des missions en cours, à Lyon ou ailleurs, et insistait sans répit sur la nécessité du « salut public ».

Pendant l’hiver 1793-1794, il justifia les exactions des généraux Fayau, Westermann ou Thureau - metteurs en œuvre des colonnes infernales - et, contre l’avis de Robespierre favorable à la pacification, réclame une mise à feu et à sang de la région Vendée. Imité en cela par Collot d’Herbois et Billaud-Varenne, mais aussi par Carnot qui avaient dressé un rapport infidèle à la Convention sur les cruautés de Joseph le Bon, représentant sanguinaire et sadique à Arras, en les déguisant, Barère insista avec force pour son maintien en place, contre l’avis de Robespierre :

« Le Comité de salut public applaudit aux mesures que vous avez prises, avaient ils écrit à Le Bon - de sinistre mémoire pour les arrageois-, toutes vos mesures sont non seulement permises, mais encore commandées par votre mission: rien ne doit faire obstacle à votre marche révolutionnaire. Abandonnez-vous à votre énergie, vos pouvoirs sont illimités »[46]. Dégoûté par les tueries de Le Bon, telles que sa sœur Charlotte[47] les lui avait rapportées, Robespierre et Couthon ont provoqué le rappel de cet homme sanguinaire qui, s’il a répondu à une convocation en pluviôse an II, repartit quelques jours plus tard en vertu d’un nouvel ordre arraché par Barère et ainsi conçu : « Le Comité de salut public arrête que le citoyen Lebon retournera dans le département du Pas-de-Calais en qualité de représentant du peuple pour y suivre les opérations déjà commencées. Il pourra les suivre dans les départements environnants..( Signé Barère, Collot, Carnot) »[48]. De retour à Arras Lebon fit régner de plus belle la Terreur. Les citoyens Boissard, Triboulet et Langlet, membres de la Société populaire d’Arras, s’adressèrent plus tard, en désespoir de cause, à la Convention, s’élevant contre le protection qu’avait trouvé auprès de Barère le « tigre-prêtre ». Lors de ses passages à Paris, Le Bon faisait, écrivent-ils, « perpétuellement antichambre chez Barère avec lequel il se concerta pour son rapport dans lequel il associe aux héros de Fleurus le bourreau de notre contrée; où (Barère) proclame sauveur du Nord celui qui avait mis le patriotisme en deuil ». Et ils ajoutent : « Barère vint vous arracher un décret qui renvoyait à leur mandat d’arrêt tous ces fonctionnaires publics courageux du sang desquels Joseph Lebon était altéré »[49]. Malgré la loi du 30 germinal an II qui supprimait les tribunaux révolutionnaires en province, Le Bon avait obtenu, grâce à l’appui de Barère, de maintenir celui d’Arras et d’en créer un second à Cambrai[50]. Barère prit la défense d’autres représentants sanguinaires dont Roux-Fazillac et généralement tous ceux qu’il avait lui-même appuyés dans des missions punitives en province.

Pour la guerre à outrance

Pendant l’hiver 1793-1794, tandis que le gouvernement britannique faisait voter au parlement un budget considérable pour la poursuite de la guerre, le Comité de salut public faisait procéder à l’arrestation en série des anciens cadres de l’armée et de la marine, souvent les plus expérimentés. Non seulement les cadres de l’armée de terre, comme Houchard, Lamarlière, Brunet, Chamron, Donadieu, Granges de La Ferrière, Buchold, Lazare Hoche [51] étaient destitués sous des prétextes divers, et arrêtés mais également les cadres de la marine[52] Dans une lettre datée Toulon le 26 ventôse an II, le citoyen Roubaud déplore que les officiers de la marine de guerre, royalistes d’origine, comme la plupart des cadres de l’armée, sont « presque tous émigrés, guillotinés - comme Kersaint, Grimouard ou d’Estaing - ou en état d’arrestation ». Ce sont, ajoute-t-il, « les hommes les plus expérimentés dans l’art de la navigation, les hommes les plus exercés dans les détails immenses des arsenaux maritimes... »[53]. Pour remédier à la pénurie d’officiers, force fut d’en prendre issu de rangs inférieurs.

Barère a ainsi produit, tout le temps qu’il a été au Comité de salut public, une série de rapports à la Convention, prséentés au nom du Comité de Salut public ou des comités réunis: « sur le mouvement des armées sur les frontières du Nord », « sur la prise de Bruxelles », « sur le progrès des armées de la République », « sur la prise de Charleroi », « sur la suite des évènements du siège d'Ypres », « sur l’héroïsme des Républicains montant le vaisseau le Vengeur », « sur les succès de l’armée du Rhin ». Ses rapports sont, on l’a dit, restés célèbres car ils dénaturaient la réalité des choses et on les appelés des « Carmagnoles ». Le mot a été utilisé jusque sous l’Empire pour désigner les discours prononcés par Regnaud de Saint-Jean d’Angély au Sénat lorsque l’Empereur chargeait celui-ci de justifier la levée d’un nombre grandissant chaque année de conscrits. Barère « taillait des Carmagnoles » dans le but de maintenir l’illusion, auprès de la Convention et de l’opinion, de la justesse de la politique de guerre épuisante qu’il préconisait, et de la nécessité des dépenses gigantesques décidées au Comité de salut public et que la Convention avalisait à l’image de ce que fit plus tard le Sénat napoléonien.

Cependant, les sommes englouties pour la diplomatie secrète et la guerre n’étaient pas rigoureusement justifiées. Barère met par exemple à la disposition du ministre de la marine un million de numéraire, et plus en cas de succès, pour envoyer un agent secret pour financer les indépendantistes écossais - qui ne virent jamais cet argent -, et 400 000 livres pour un agent pour l’Irlande chargé de la même mission impossible. Ces missions se soldèrent dans les deux cas par un échec puisque les agents secrets irlandais ou plus rarement écossais « indépendantistes », employés par la France, étaient dénoncés au gouvernement anglais par Charles Marien Somers, lui-même renseigné par Nicolas Madgett, agent britannique de haute volée installé par Barère au service des traductions du Comité de salut public [54]. En fait les discours alambiqués de Barère ont souvent peu à voir avec la réalité des faits tels qu’ils se sont produit, ainsi qu’on peut encore le constater en comparant par exemple le rapport de Renaudin et celui de Barère sur le combat naval où sombra le navire « le Vengeur »[55]

Camille Desmoulins fut un des tout premier à user de sa notoriété pour élever publiquement des doutes sur la sincérité et la loyauté de Barère, et il s’en était fait l’écho dans son journal le Vieux Cordelier : Barère y est regardé comme un « scélérat et un Tartuffe »[56], reprenant à son compte les doutes argumentés par Vergniaud. Camille Desmoulins devait être arrêté avant d’avoir pu envoyer à son imprimeur, le citoyen Desenne[57], l’épreuve corrigée de son dernier numéro du Vieux Cordelier où il appelait à la vigilance républicaine sur Barère[58].

Barère et l’affaire Danton, Desmoulins, Philippeaux

Pour faire cesser les violences et les crimes commis par les « colonnes infernales » en Vendée, Pierre Philippeaux avait rédigé, ce même hiver 1793-94, une lettre sur la Vendée que, selon Barras, Danton aurait pu lui-même publier: « Lisez donc le mémoire de Philippeaux, disait Danton aux comités de gouvernement, il vous fournira les moyens de terminer cette guerre de Vendée que vous avez perpétuée pour rendre nécessaires vos pouvoirs ». Vadier, Voulland, Barère et Amar accusèrent alors Danton d’avoir lui-même fait imprimer et distribuer ce mémoire. Danton leur répondit seulement: « Je n’ai point à m’en défendre » et, signant son arrêt de mort, il menaça de les accuser de malversation et de tyrannie à la Convention nationale [59]. Témoin de ces scènes, Barras dit à Brune, le général d’Empire, très proche du couple Desmoulins: « Veillez sur Danton, il a menacé au lieu de frapper. »

Dès lors, comme Philippeaux, comme Desmoulins, Danton était perdu. Les motifs pour le perdre ne sont pas exactement ceux en rapport avec la Vendée, comme on pouvait s’y attendre, mais une vague mention de Danton dans le long rapport de Antoine de Saint-Just, sur les menaces intérieures et le complot de l'étranger. Cette affirmation de Antoine de Saint-Just, reprise imprudemment d’une dénonciation du 11 germinal an II[60] selon laquelle Danton avait été vu dans un restaurant où venaient parfois des contre-révolutionnaires, a été montée en épingle par Barère et Vadier, et a, à elle seule, « justifié » l’arrestation du député, sans qu’on lui ait laissé le loisir de s’expliquer sur ce déjeuner rue Grange-Batelière chez le traiteur Rose[61]. Robespierre s’est étonné de l’empressement avec lequel Barère et son bras armé - Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Vadier, Amar et le reste du Comité de sûreté générale - a voulu faire condamner Danton et son « complice » Desmoulins. Cette précipitation tient d’abord au fait que le mandat d’arrêt le frappant avec Desmoulins et Pierre Philippeaux n’annonce aucun motif et n’est pas signé, mais surtout, que le véritable motif de l’arrestation de Danton tenait aux soupçons fondés, par au moins une lettre datée Whitehall le 13 (septembre 1793) qu’il possédait[62] - il y en avait probablement d’autres qui furent saisies et détruites entre deux levées de scellés chez lui -, selon lesquelles l’Angleterre distribuait de l’argent par l’intermédiaire du banquier Perregaux, du ministre des affaires étrangères Michel Chemin-Deforgues, créature de Barère, et l’anglais Worsley, son correspondant. Pour arriver à ses fins, il repoussa violemment l’idée émise par Robespierre de permettre à Danton de se justfifier à la Convention de l’accusation inepte qui le frappait et qui lui aurait offert l’occasion de contre-attaquer en soulevant la grave question des « fuites » et d’une éventuelle trahison au sein du Comité de salut public[63].

Pour forcer le destin et obtenir l’élimination rapide et « silencieuse » de Danton et de ses co-accusés, Barère intrigua avec Vadier[64], et, trompant la Convention sur la réalité de la situation réelle, il obtint qu’elle vote un décret mettant les accusés hors débat, au prétexte d’une fausse conspiration dans la prison du Luxembourg où se trouvaient déjà Lucile Desmoulins- placée au secret par Dossonville depuis le 14 germinal - et le général Arthur Dillon, dont il voulait également se débarrasser. Ainsi, il obtint que la fin du procès de Danton et consort fût jugé à huis clos, comme l’avaient été les Girondins et comme le furent tous ceux qui l’avaient connu et eussent pu articuler quoi que ce soit sur sa conduite passée et présente.

Danton et Camille Desmoulins, à qui on avait agrégé à dessein des députés prévenus par décret du 29 ventôse d’être impliqués dans des affaires de pots-de-vin versés par des administrateurs de la Compagnie des Indes ou des personnes menacées d’arrestation, furent guillotinés avec autant de précipitation qu’on en avait mis fin octobre 1793 pour les députés Girondins. Huit jours plus tard, le général Arthur Dillon et Lucile Desmoulins comparurent à leur tour au Tribunal de Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, et, sans être interrogés, ils furent guillotinés au prétexte d’avoir fomenté une révolte dans la prison du Luxembourg. On leur adjoignit le député Philibert Simond qui, le 20 nivôse an II, avait prononcé un discours courageux, aux Jacobins, sur la nécessité d’arrêter la guerre, contrariant largement l’argumentation de Barère. Il avait surtout mis ses amis en garde ses compatriotes sur la distinction essentielle entre les conspirations chimériques et celles, d’une autre ampleur, ourdies « dans les brouillards de la Tamise ». Ce positionnement qui risquait d’ouvrir les yeux de ses compatriotes sur les véritables dangers, représentait un risque pour Barère et ses employeurs[65]. Ils se connaissaient fort bien et, d’après la correspondance de l’ambassadeur à Milan Francis Drake[66] à lord Grenville[67], lord Mulgrave correspondait avec les espions infiltrés dans les rouages du gouvernement français. Par ailleurs, Barère avait une correspondance avec lord Stanhope qui n’était autre que le gendre de Grenville et le beau-frère de William Pitt[68]. Avec Dillon, Simond et Mme Desmoulins périrent ce jour là des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles et qui passèrent aux yeux de l'opinion pour avoir conspiré dans la prison.

Robespierre pouvait-il résister sans risquer le sort de Danton ?

Alors que Robespierre désire un retour progressif à la paix en négociant avec les états disposés à reconnaître la République, Barère qui a la majorité des voix pour lui au Comité de salut public, maintient le principe de la guerre à outrance et, dans le même temps, il s’efforce de rendre la République « hideuse » par la Terreur en Vendée, à Lyon, à Paris, etc.

Barère et l’Irlande

Selon Lewis Goldsmith, l’« ami de trente-trois ans » de Barère[69], Bertrand Barère a recruté des membres du contre-espionnage britannique et notamment Nicolas Madget et Charles Marien Somers, devenu le premier agent d’espionnage en France après le départ de Georges Munro au moment du procès de Louis XVI[70]. Les documents d’archives français et anglais confirment son assertion.

Les projets français de descente en Irlande pour soutenir les indépendantistes avaient pris une nouvelle importance avec la guerre (février 1793).

La nécessité, pour l’Angleterre, de neutraliser tous les projets français à destination de l’Irlande, son talon d’Achille, était vitale.

Barère et l’abbé Nicolas Madget, qu’il avait autrefois connu à Toulouse, entretiennent des liens étroits et discrets. Nicolas Madget avait été employé en 1789 au quotidien de Bertrand Barère le Point du Jour pour les « articles de Londres »[71] Barère devait ensuite le proposer comme tuteur ou précepteur du fils de Louis XVI et Marie-Antoinette en 1792[72]. Infiltré au sein des collèges irlandais de Paris, l’ancien prêtre avait capté la confiance des Irlandais Unis (indépendantistes) et, jusque sous le Directoire, certains d’entre eux comme Wolfe Tone lui confiaient imprudemment leurs projets[73]. Son rôle était en effet de démanteler les réseaux irlandais sur le continent, aussi Barère le fit-il travailler sous le ministère Chemin-Deforgues - il fut chargé de plusieurs missions -, et le recruta officiellement - mais discrètement - au Comité de salut public, en pluviôse an II.

Madget était associé à son vieil ami Charles Marien Somers, né à la Jamaïque, agent principal de lord Grenville, actif à Paris depuis 1791. Ses missions étaient financées par De Berdt un des secrétaires de William Pitt[74] qui déposait des fonds chez le banquier Gregory - correspondant parisien de Turnbull et Forbes de Londres. Il s’agissait d’un espionnage très organisé, très sophistiqué, que Barère semble avoir été seul à connaître avec sans doute Michel Chemin-Deforgues[75], avec infiltration progressive des ministères Lebrun puis surtout Chemin-Deforgues puis Buchot à qui furent proposés des « agents » pour « opérer la division en Angleterre » ou pour observer l’état de l’opinion en Irlande et en Écosse. Certains d’entre eux étaient, en réalité, à la solde de l’Angleterre : un troisième larron, Richard Ferris, qui joua le rôle de porteur de dépêches, fut imprudemment chargé de mission par Deforgues. Madget et Somers, probablement sur ordre, décidèrent de tendre un traquenard à William Jackson, un des héros de l’indépendance irlandaise, envoyé en mission secrète - qui s'avéra suicidaire - en Grande-Bretagne et en Irlande à la fin de l’hiver 1794. Arrêté pratiquement à son arrivée, Jackson fut jugé, chargé par Charles Marien Somers venu sur place, et condamné à la pendaison (1794). En septembre 1795, Charles Somers revenait d’Angleterre par Brest et, des lettres signées par lui concernant le général Francisco de Miranda[76], ayant été découvertes chez Nicolas Madget son « ami pour la vie »[77], il fut recherché en région parisienne avec le nommés (Georges) Ellis, anglais, « ami de Pitt et du lord Mulgrave »[78],[79]. Recruté par Nicolas Madget comme interprète, pour la 1e division à Brest le sieur Sullivan fut envoyé en floréal an II à Brest. Quelques mois plus tard, il était arrêté et ramené à Paris pour avoir favorisé l’évasion de prisonniers anglais[80].

Tous ceux qui avaient travaillé sous le ministère Lebrun à des projets français relatifs à l’Irlande furent, comme par hasard, guillotinés, tel Le Chapelier qui se livra imprudemment à Barère, ou le député Rabaut Saint-Etienne, ou encore l’écrivain Chamfort qui préféra se suicider: leurs papiers furent évidemment récupérés par Barère qui en fit bon usage[81]. Le célèbre Thomas Paine, célèbre pour son enthousiasme et son amitié pour la France de 1789, fut arrêté à son tour le 2 nivôse an II, sur ordre de Barère, et il était inscrit sur les listes de « conspirateurs » de prisons lorsque le 9 thermidor le sauva miraculeusement[82]. Le général Arthur Dillon, père de Mmes Bertrand et de la Tour du Pin, avait lui-aussi un projet de descente en Irlande remis à Lebrun en décembre 1792/janvier 1793) et qu’il avait préalablement fait connaître à la Convention nationale. Son arrestation fut décidée sur ordre de Barère au prétexte que son nom apparaissait dans la « Lettre anglaise ». C’est du moins ce que le rapporteur du Comité de salut public réussit à faire croire à ses collègues. En fait, il s’agissait du révérend père Dillon, supérieur du collège irlandais de Douai, qui, avec le docteur Gregory Stapelton, président du collège irlandais de Saint-Omer, fut de ces quelques Irlandais qui étaient secrètement à la solde des Britanniques. Depuis sa prison, le général Dillon réussit néanmoins à mettre en garde le couple Desmoulins contre les manœuvres de Barère[83].

Georges-Jacques Danton et Camille Desmoulins éliminés le 5 avril 1794 pour les motifs indiqués ci-dessus, le général Arthur Dillon et Lucile Desmoulins furent renvoyés devant le Tribunal révolutionnaire[84]. On voit mal comment Dillon et Mme Desmoulins pouvaient conspirer ensemble puisqu’ils étaient détenus séparément et elle était au secret depuis son arrestation par Dossonville, sur ordre des comités, le 15 germinal an II. Mais on avait sollicité de faux témoignages pour charger Lucile Desmoulins et ses co-accusés au Tribunal révolutionnaire et ce procédé permit d’expédier son affaire et celle de Dillon sans que cela donne lieu à un débat public, qui eût été gênant pour Barère et les « amis de l’Angleterre »[85]. Il n’était pas question d’attirer l’attention publique, par un procès équitable du général Dillon, sur le vrai débat, celui de la gestion par Barère du dossier Irlande. Car tous les rapports, plans et projets sur l’Irlande furent dorénavant communiqués au ministère britannique, interceptés et copiés au fur et à mesure par Nicolas Madget qui, officiellement recruté depuis le 14 ventôse an II, fut placé à partir du 2 floréal an II[86], a la tête du département des traductions, un excellent poste d’observation et une couverture[87]. Nicolas Madget et Richard Ferris survécurent sous l’Empire, continuant à se voir et à communiquer avec Charles Marien Somers[88]. Ce dernier seul, suite à une erreur fatale - des papiers imprudemment laissés à son domicile le trahiront -, sera arrêté, jugé et condamné à mort pour espionnage au profit de la Grande-Bretagne. Il sera fusillé en 1812 dans la plaine de Grenelle[89].

Au printemps 1794 et pratiquement jusqu’au 18 fructidor an V, grâce à Barère, le contre-espionnage britannique est installé au sein du gouvernement. L’arrestation de Hoche fut, selon Barras l’œuvre de Barère, et à nouveau en service sous le Directoire, le valeureux général de la République éprouva les pires difficultés pour organiser le financement de son expédition projetée en Irlande. Car « toutes les dispositions arrêtées par le Directoire n’étaient exécutées que suivant les opinions ou les convenances des commissaires du Trésor qui se trouvaient à son égard dans une certaine indépendance ».[90].. À cet égard, divers recoupements pourraient laisser supposer que l’inertie calculée de Paul Savalette de Langes, commissaire à la Trésorerie, chez qui Barère logea longtemps, qui était son confident intime, ne fut pas étranger à cet échec[91].

Barère et les services secrets en l’an II

Nicolas Madget n’est pas le seul agent infiltré. Les papiers ministériels anglais et les archives diplomatiques et policières françaises font état de plusieurs agents de renseignements placés comme lui dans les comités de gouvernement. L’un d’eux est désigné dans les archives britanniques comme étant l’un des (nombreux) secrétaires du Comité de salut public : il pourrait en l’occurrence s’agir de Dominique Demerville placé par Bertrand Barère au Comité de salut public, dès sa création, et qui demeura en poste jusqu’au 9 thermidor où il participa activement à l’élimination Robespierre.

Dominique Juveniau, dit Demerville, qui se chargea en effet pour Barère de commissions ou affaires dans lesquelles il ne pouvait pas se permettre d’apparaître directement, était né à Tarbes le 21 avril 1767, fils naturel de Jeanne-Marie Donat. Il fut adopté par Pierre Demerville dont il porta le nom. Venu à Paris avec Barère, il demeura à son service jouant véritablement le rôle d’un Figaro dévoué et astucieux, témoin de toutes ses pensées et actions qu’il avait un intérêt essentiel à dissimuler. En récompense, Barère favorisa sa fortune et le 17 décembre 1793, il devint le propriétaire du fabuleux domaine de Séméac, issu des princes de Bidache, la plus belle propriété disait-on, non seulement du Bigorre mais de toutes les provinces du Languedoc, qui semble avoir été entièrement démantelée avant ou après sa vente par Demerville, sous le Directoire, à Jean-Pierre Barère. Après la déclaration de guerre avec l’Angleterre, Demerville paraît avoir été appelé à jouer le rôle que le général Le Michaud d’Arçon[92] joua pour Carnot au Comité de la guerre, c’est-à-dire qu’il renseignait le ministère anglais, par le moyen de bulletins, sur les travaux hebdomadaires du Comité de salut public, sous une forme habile, qui ne permît pas d’identifier la provenance de ces bulletins. Or si l’on passe en revue les secrétaires du Comité de salut public en l’an II, avec leurs dates respectives d’entrée et de sortie, le profil de Demerville est le seul qui corresponde parfaitement à celui de l’expéditeur de ces bulletins[93]. Lord Stanhope, beau-frère de Pitt et gendre de lors Henry Grenville, lord Portland, lord Mulgrave[94], lord Wyndham, sir Robert Worsley, sir Robert Fiz-Gerald, ambassadeur anglais en Suisse (avant d’être remplacé par sir Wickham), sir Francis Drake et son correspondant le comte Rocco de San Fermo[95] et d’autres encore, étaient au courant de cet espionnage multiforme qui avait été mis en place avant le 2 septembre 1793 si l’on s’en tient aux dépêches adressées par Francis Drake, ambassadeur anglais à Venise et à Gênes, au directeur du Foreign Office, lord Grenville.

L’intérêt de ces informations venant de Paris ne semble pas avoir été remis en cause par lord Grenville, qui, alors, supervisait les opérations britanniques à l’intérieur de la France, en liaison avec ses ambassadeurs et les autres ministres du gouvernement Pitt, qui connaissait l’identité de la personne « employée par ce comité (de salut public) et qui cache ses véritables convictions sous l’apparence du jacobinisme le plus extravagant ». « Lord Mulgrave expliquera à votre Seigneurie, écrivait Francis Drake à lord Grenville, par quelles voies ces communications me sont transmises. Je prie humblement votre seigneurie d’observer que si la note incluse était vue par d’autres que les ministres de sa majesté, sa divulgation aurait les conséquences les plus fatales pour celui qui l’a écrite ».

En fait, il n’y avait pas un seul mais plusieurs informateurs du gouvernement britannique dans différentes sphères de l’administration républicaine, que ce soit à la guerre ou à la marine qui avait en charge les colonies[96]. Parmi ces espions, l’un des plus actifs, au printemps 1794, fut Samuel Baldwyn, ancien maître de langue des comtes de Provence et d’Artois, frères de Louis XVI. Il avait pris la résidence du diplomate anglais Georges Straton, rue du Coq-saint-Honoré, après que ce dernier fût retourné en Angleterre pendant le procès de Louis XVI. Après quelques déconvenues - il fut arrêté deux fois en 1793 mais chaque fois discrètement protégé par Barère -, Samuel Baldwyn obtint un emploi au Comité de salut public (il faisait parvenir ses dépêches à sir Robert Worsley et à Francis Drake qui retransmettaient à Grenville) dont il fut une des « taupes », jusqu’en prairial, époque où, ayant paru suspect, il fut placé en détention à la maison de détention des Écossais. Il avait de fortes protections, notamment celle de Barère qui bien entendu lui évita la guillotine. Il fut libéré après le 9 thermidor et put reprendre ses anciennes occupations.

L’ancien député Bailleul rapporte non sans quelque apparence de raison que Barère faisait placer des « aristocrates » dans tous les rouages de l’administration[97]. Or à l’époque, les personnes intéressées à « surprendre les secrets du gouvernement » avaient intérêt à se doter d’une couverture. Mais depuis la promulgation du décret des 28 et 29 germinal an II sur la résidence des nobles, les personnes indésirables (comme les anciens nobles et les ressortissants étrangers) étaient interdites de séjour à Paris, et obligées de vivre dans les villages de la périphérie. Or c’est Barère qui, avec habileté, avait réussi à faire voter le 13 ventôse an II un texte d’après lequel les ressortissants étrangers auraient, eux, le droit de demeurer à Paris[98]. C’est ainsi que plusieurs espions ou agents d’influence à la solde de puissances étrangères, souvent des gens de finances[99], virent s’ouvrir la possibilité pour eux d’infiltrer certaines sphères de la haute administration républicaine. Un certain abbé d’Alençon, ancien noble, qui avait apparemment pour mission de torpiller les projets des petits réseaux royalistes subsistant à Paris, obtint discrètement de Barère une autorisation de séjour à Paris, avec à la clé, une possibilité de décrocher un poste au département de la Marine et des Colonies, un des ministères clés[100].

Pour servir ses tortueux projets, Barère se servit aussi occasionnellement d’une femme, Pierre-Jeanne dite « Sophie » Charpentier, épouse séparée de Demailly, miniaturiste de Catherine II. Barras assure qu’elle servait l’Angleterre et lui vendait les secrets du Comité de salut public que son amant barère mettait à sa disposition.[101]. Robert Launay juge cela « énorme » et ne va pas plus loin, quant à Léo Gershoy, lui-même ancien agent des services secrets de son pays pendant la guerre froide, il élude la question, et consolide l’image de « pureté » et de patriotisme intransigeant de Barère. Les affirmations de Barras sont, en réalité, fondées sur des rapports adressés au Directoire et dont il a eu connaissance, rapports qui, sans détour, constatent que Mme Demailly rencontra plusieurs fois lord Malmesbury à Paris, mais qu’elle alla à sa rencontre lorsqu’il était à Lille en 1797. D’autres sources, qui citent Grace Elliott, ancienne maîtresse du duc d'Orléans et du prince d’Aremberg, ayant comme Mme Demailly une résidence à Meudon, vont dans le même sens[102]. Elle avait eu de brillantes liaisons, entre autres avec le comte de Cesselès et la tragédienne Mademoiselle Raucourt, qui se soldèrent chaque fois par des passages chez le notaire, puis elle vécut rue de Grammont chez le ci-devant marquis de Travanet. Après les premières lois sur les biens nationaux, ce dernier avait été au centre de ce qu’on a appelé la « bande noire » et il fut probablement lui aussi un des correspondants du gouvernement britannique et peut-être un distributeur d’argent aux conventionnels corrompus, tels que Étienne-Jean Panis, qui logeait également chez lui rue de Grammont, ou encore Armand-Joseph Guffroy[103]. Barère fréquenta Mme Demailly au printemps 1793 alors qu’elle dirigeait le tripot de luxe de la « bande noire » à la chancellerie d’Orléans, hôtel construit par De Wailly sur le modèle de l’Erechteion, qu’elle louait depuis sa confiscation à la famille d’Orléans. Visée par la loi des suspects et une dénonciation du robespierriste Héron, elle fut arrêtée et Barère la fit presque aussitôt libérer ainsi que Travanet, mais il garda Mme Demailly comme maîtresse, ainsi qu’en témoigne leur correspondance[104]. Celle-ci joua désormais pour lui, un rôle d’intermédiaire ou porteur de dépêches, un rôle d’espionnage comparable à celui de Demerville[105]. Grâce à Sophie Demailly, le sieur Parisau, directeur de l’hôtel de Londres, relais essentiel du réseau d’espionnage anglais à Paris, quoique dénoncé et arrêté par Héron, fut discrètement libéré à la demande de Barère, et il alla se faire oublier à Meudon[106].

Si les circonstances ne permirent jamais d’élucider sous la Terreur l’implication de Barère dans les complots de l’Angleterre, c’était de notoriété publique. Les langues se délièrent en l’an III quand il fut question de faire son procès: « Si, écrivait Laurent Lecointre, monsieur Barère de Vieuzac, qui a fait semblant de haïr si fort les Anglais pour mieux les servir, a des relations secrètes avec le cabinet de Saint-James - par l’entremise d’un agent des puissances neutres - bien payé pour cela, il est naturel qu’il s’assure des moyens de n’être pas découvert... »[107].

Barère et les dilapidations

L’Angleterre, cela a été maintes fois démontré[réf. nécessaire], ne souhaitait évidemment pas le rétablissement des Bourbons - dont elle sabotait discrètement les malheureuses et hasardeuses entreprises en Vendée ou ailleurs -, mais un démantèlement de la République et une main-mise sur l’ensemble des colonies françaises[108]. Les agents d’influence diligentés par le ministère britannique étaient, à tous niveaux, chargés d’orienter insidieusement ou d’exagérer, au nom du « salut public », la politique du gouvernement dans un sens conforme aux intérêts supérieurs de la Grande-Bretagne. La répression sanglante, les rodomontades et provocations de Barère - sur l’exécution systématique des prisonniers de guerre, mesure qui donne des arguments à William Pitt[109] - aboutissaient à maintenir l’isolement diplomatique tandis que plusieurs États comme la Turquie, la Suède ou les États-Unis, et même l’Espagne, se disaient prêts à établir des relations diplomatiques avec une France réconciliée avec elle-même. La guerre à outrance occasionnait aussi une extraordinaire déperdition d’énergie, d’abord en hommes, mais aussi du point de vue économique. Avec Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, Vadier, Amar, Voulland et David, il fut accusé d’actes ou de décisions contraires aux intérêts de l’État. Une dénonciation du 12 fructidor an II, paragraphe 26, leur reprochait à tous, et Barère en particulier, d’avoir protégé ou employé pour le service de la guerre « des hommes reconnus pour contre-révolutionnaires », tels que Beaumarchais, moins connu comme marchand d’armes en affaires avec la coalition; Lanchères, fournisseur de charrois depuis le ministère Narbonne en 1792, et discrètement protégé par Barère et Carnot après son arrestation en 1794[110]; l’ex-abbé d’Espagnac, fournisseur aux armées sous le ministère Dumouriez et qui, malgré les efforts de Barère pour le faire évader, finit guillotiné pour ses marchés frauduleux et ses relations avérées avec les banquier anglais Walter Boyd, William Ker et William Herries[111]; Emmanuel Haller, banquier et marchand d’armes protégé par Voulland. On reprocha à Barère de leur avoir confié, au nom du Comité de salut public, des marchés considérables pour la fourniture des armées de la République, c’est-à-dire des sommes non moins considérables qu’ils ont systématiquement fait passer à l’étranger en fournissant du matériel de qualité médiocre. S’étant saisi de ce dossier en l’an III, Laurent Lecointre attira l’attention de la Convention sur le rôle de Barère : « En vain Barère vous dit que si l’article 26 avait été rédigé à Londres, il en reconnaîtrait les auteurs. Dieu veuille que je me trompe, Barère, mais je crains bien de dire - aussi vrai que du temps de Narbonne - mon opinion sur toi, Barère, qui nous parle si souvent de (William) Pitt, de Georges (III), de Londres, de Cobourg (...) Il faut avoir toute l’effronterie de Barère pour se jouer aussi impudemment de la crédulité de la Convention nationale et du peuple français. Le temps de l’illusion est passé, Barère. »

Dans ces affaires louches, Barère sut apparemment ramasser quelques épingles comme on disait par euphémisme: ainsi, depuis la décisions par la Constituante de supprimer les anciennes charges vénales s’était posée la question de la liquidation de ces charges, ce qui donna lieu à un extraordinaire trafic d’influence et à des pressions constantes sur les membres du Comité de liquidation (les rapports, sur chaque cas, devaient ensuite être validés par l’Assemblée). Il s’agissait évidemment, pour leurs titulaires, de liquider ces charges le plus avantageusement, également pour ceux qui avaient des créances à exercer sur ces charges anciennes (pour certaines, les intérêts des créances couraient depuis près de cinquante ans), et l’on vit des particuliers spéculer sur le rachat et la liquidation de créances qu’ils avaient racheté. En 1794, il restait encore un certain nombre d’offices à être liquidés, et c’était autant qui disparaissait des caisses de l’état (heureusement remplies au fur et à mesure, selon le mot de Barère, « en battant monnaie sur la place de la Révolution », c’est-à-dire grâce à la guillotine et aux confiscations des biens des condamnés). D’après Joachim Vilate[112] qui fut suffisamment proche de Vadier et donc de Barère pour être invité à ses séjours de campagne à Clichy-la-Garenne, celui-ci aurait empoché une somme considérable dans la liquidation de la charge de Pierre-Armand Vallet de Villeneuve. Ce dernier, ancien receveur des domaines, ancien trésorier de la commune de Paris, fut en effet remboursé en nivôse an II de sa charge par décision de la Convention pour un montant de un millions de livres, ce qui était énorme[113]. Il fut aussitôt arrêté mais, pour éviter la guillotine et la spoliation de ses biens, il se suicida en prison[114]; sa veuve, née Suzanne-Madeleine Dupin de Francueil, qui ne voulait pas risquer sa tête, fit alors passer une partie des fonds au nom de Barère et elle en fut quitte pour la peur[115].

Barère et les colonies

Lorsque tout danger parut écarté après la Terreur, de nombreux citoyens vinrent contester la version de faits importants, tels que Barère avait pris l’habitude de les rapporter à la Convention nationale. Certains d’entre eux, revenus des Antilles, assurèrent que l’assemblée avait été trompée sur l’affaire des colonies et les raisons véritables de la prise de Saint-Domingue par les anglais[116]. Barère de Vieuzac fut ainsi rendu responsable d’avoir sciemment « préparé les événements » permettant aux anglais de s’emparer de l’île. Quelques années plus tôt, la Constituante, pressée par les « Amis des Noirs », avait été amenée à débattre de la question de la suppression immédiate de la traite dans les colonies, idée soutenue par une majorité de citoyens généreux, habités par l’idéal de 1789, et par d’autres, plus calculateurs, qui savaient que cette mesure entrainerait infailliblement des troubles graves. Un certain nombre d’observateurs en avaient même déduit que Brissot, par son insistance à abolir la traite immédiatement et non par étapes, faisait secrètement le jeu du gouvernement anglais[117]. Quoiqu’il en soit, la Constituante - dont était Barère de Vieuzac -, n’avait pas suivi les abolitionnistes, et cette décision était surtout motivée par le fait que plusieurs députés influents - constitués en lobby - avaient aux mêmes des propriétés aux colonies et qu’ils ne voulaient pas risquer désordres et pillages. Dans cette perspective, la décision d’abolir l’esclavage en l’an II, ajoutée à la décision par le Comité de salut public de faire arrêter le commissaire des colons de Saint-Domingue et de transmettre son dossier à Fouquier-Tinville, pourraient bien avoir eu pour effet de précipiter en quelques semaines des violences et la prise de l’île par la marine britannique. La question reste posée.

Les deux complots de l’étranger

Barère, qui finissait par se contredire de temps en temps, a été nommé « l’Équivoque » par Robespierre (voir plus haut). Pourtant celui-ci a tardé à réaliser que, malgré les discours enflammés de son collègue sur les complots de l’intérieur - la main ou l’or de Pitt se glissait partout, aux quatre coins de l’hexagone, affirmait-il, et il appelait à la vigilance et aux dénonciations -, ces conspirations étaient chimériques, que ce soit celles dites la conspiration des prisons ou bien celle dite du baron de Batz ou « de l’étranger ». Il n’a pas compris ou trop tard que ces conspirations chimériques pouvaient cacher une vraie conspiration de l’étranger celle-là, visant à affaiblir la France, et dont les rouages secrets étaient au sein même des comités de gouvernement.

Dans son rapport du 4 prairial an II sur les prétendues conspirations du baron de Batz, projets nébuleux qui n’eurent jamais de commencement d’exécution et qui furent promptement baptisés « conspiration ou complot de l’étranger », un rapport ahurissant de fausseté développé et présenté deux semaines plus tard par Elie Lacoste, Barère mit en cause une poignée de royalistes impuissants et sans grands moyens dont les entreprises et les initiatives, si tant est qu’elles eussent existé, avaient apparemment toujours été vouées à l’échec.. C’est ainsi que cinquante-quatre personnes inconnues les unes aux autres, dont certaines étaient, certes, royalistes par leur naissance, mais d’autres nullement politisés ou incarcérées depuis des mois, furent convaincues d’avoir voulu ébranler l’état par leurs machinations criminelles et condamnées à mort, avant même avoir pratiquement pu articuler un mot pour protester. Tous ces gens furent conduits à l’échafaud revêtus de la chemise rouges des assassins et empoisonneurs[118] au prétexte qu’ils étaient complices de la jeune Cécile Renault transformée pour la circonstance en « vierge rouge » et d’Henri Admirat, supposés assassins des « pères du peuple ».

Impuissant à empêcher de nouveaux crimes, les exécutions massives de messidor et thermidor, Robespierre, en minorité depuis des mois sur la plupart les dossiers traités par les Comité de salut public et de sûreté générale réunis, visait Barère et ses complices[réf. insuffisante] lorsqu’il disait :« Vous tuez la République, vous êtes les fidèles agents de l’étranger qui redoute le système de modération qu’il faudrait adopter ». Le vrai complot de l’étranger à ses yeux, se développait depuis des mois au sein de comités gangrenés par l’argent ou la peur et où, à coups de décrets et d’arrêtés, Barère imposait des décisions qui ne favorisaient ni le succès des forces armées ni l’avenir de la République.

Quelques unes des victimes particulières de Barère

Barère a reçu de la famille de Chaudot, notaire rue Plâtrière à Paris, une somme de 90 000 livres pour faire casser par la Convention le jugement condamnant ce notaire à la peine de mort. De fait, Chaudot obtient un sursis à exécution et se croit sauvé. Il est exécuté quelques jours plus tard[119].

- Dupin, Barère et l’affaire des fermiers généraux[120].

Le 22 germinal an II, les comités envoyèrent Malesherbes et sa famille au Tribunal révolutionnaire, avec quelques personnes dont Rosalie Chodkiewicz, d’origine ukrainienne, mariée au prince polonais Alexandre Lubomirski. En 1791, la princesse Lubomirska quitta soudain Paris, où elle résidait, pour soutenir la révolution nationale polonaise, contre les ambitions de la Prusse et de la Russie. Lorsque les choses tournèrent mal pour ses amis politiques, elle organisa la sauvegarde de certains d’entre eux et sauva la vie du sénateur Thadée Mostowski qui, grâce à elle, parvint sain et sauf à Paris où, fin 1792, il reçut les honneurs de la Convention nationale. La princesse « révolutionnaire » fut néanmoins arrêtée et condamnée à mort au prétexte d’une vague correspondance avec la comtesse du Barry et au prétexte de son émigration. C’était une vraie provocation car étant étrangère, son cas ne ressortissait pas des lois françaises. S’étant déclarée enceinte pour gagner du temps – ce qui était inexact –, elle fut transférée à l’hospice du Tribunal, tandis que le gouvernement polonais, plusieurs personnalités et, principalement, le général Kościuszko, alors mondialement reconnu pour ses idées libérales, intervenaient auprès de la Convention pour la sauver. À Paris, l’abbé de La Trémoille, n’écoutant que son courage, proposa de grosses sommes d’argent à Barère qui le fit emprisonner à la Force, tout en empochant l’argent[121]. Dans une ultime tentative, La Trémoille réussit à se faire transférer de la prison de La Force à l’Hospice, toujours à prix d’argent, où il convainquit la princesse Lubomirska de la nécessité d’un rapport sexuel susceptible de provoquer une grossesse. On dit qu’ils furent surpris. Ils furent décapités l’un après l’autre. La mort de la princesse Rosalie, âgée de vingt-trois ans, fut une nouvelle occasion pour Pitt et sa presse de souligner, en direction des États européens, des États-Unis, de la Russie et de la Turquie, le non-respect élémentaire, par la France, du droit des gens et de refuser toute reconnaissance de la République.