- Louis Adolphe Thiers

-

Adolphe Thiers

Adolphe Thiers 2e président de la République française Portrait d'Adolphe Thiers Actuellement en fonction Mandat 31 août 1871 - 24 mai 1873 Depuis le 31 août 1871 {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} Élu(e) le 17 février 1871 (chef du Pouvoir exécutif) Réélu(e) le 31 août 1871 (président de la République) Parti politique Parti du Mouvement (orléaniste de centre-gauche, Monarchie de Juillet)

Parti de l'Ordre (droite, IIe République)

Proche du Tiers parti (centre-droit, Second Empire)

Républicain modéré (centre-gauche, IIIe République)République IIIe République Président(s) du

ConseilJules Dufaure, vice-président du Conseil Prédécesseur Louis Jules Trochu (Chef du Gouvernement de la Défense nationale)

Louis-Napoléon Bonaparte (indirectement, président de la IIe République)Successeur Patrice de Mac Mahon Élu(e) le {{{élection2}}} Élu(e) le {{{élection3}}} Élu(e) le {{{élection4}}} Autres fonctions 18e, 21e et 25e

président du Conseil des ministres français

Ministre des Affaires étrangèresMandat

22 février - 6 septembre 1836Président {{{président1}}} Président de la République {{{président de la république1}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat1}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur1}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil1}}} Premier ministre {{{premier ministre1}}} Chancelier {{{chancelier1}}} Gouvernement Thiers (1) Prédécesseur Duc de Broglie Successeur Comte Mathieu Molé {{{fonction2}}} Mandat

1er mars - 29 octobre 1840Président {{{président2}}} Président de la République {{{président de la république2}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat2}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur2}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil2}}} Premier ministre {{{premier ministre2}}} Chancelier {{{chancelier2}}} Gouvernement Thiers (2) Prédécesseur Duc de Dalmatie Successeur Duc de Dalmatie (président du Conseil)

François Guizot (Affaires étrangères){{{fonction3}}} Mandat

24 février 1848 - 24 février 1848Président {{{président3}}} Président de la République {{{président de la république3}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat3}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur3}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil3}}} Premier ministre {{{premier ministre3}}} Chancelier {{{chancelier3}}} Gouvernement Non formé Prédécesseur Comte Mathieu Molé Successeur Charles Dupont de l'Eure, président du Gouvernement provisoire Ministre de l'Intérieur Mandat

18 novembre 1834 - 22 février 1836Président {{{président4}}} Président de la République {{{président de la république4}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat4}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur4}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil4}}} Premier ministre {{{premier ministre4}}} Chancelier {{{chancelier4}}} Gouvernement Mortier

de BrogliePrédécesseur Duc de Bassano Successeur Comte de Montalivet {{{fonction5}}} Mandat

4 avril - 10 novembre 1834Président {{{président5}}} Président de la République {{{président de la république5}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat5}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur5}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil5}}} Premier ministre {{{premier ministre5}}} Chancelier {{{chancelier5}}} Gouvernement Soult (1)

GérardPrédécesseur Comte d'Argout Successeur Duc de Bassano {{{fonction6}}} Mandat

11 octobre - 31 décembre 1832Président {{{président6}}} Président de la République {{{président de la république6}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat6}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur6}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil6}}} Premier ministre {{{premier ministre6}}} Chancelier {{{chancelier6}}} Gouvernement Soult (1) Prédécesseur Comte de Montalivet Successeur Comte d'Argout Ministre de l'Intérieur Mandat

31 décembre 1832 - 4 avril 1834Président {{{président7}}} Président de la République {{{président de la république7}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat7}}} Monarque Louis-Philippe Ier Gouverneur général {{{gouverneur7}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil7}}} Premier ministre {{{premier ministre7}}} Chancelier {{{chancelier7}}} Gouvernement Soult (1) Prédécesseur Comte d'Argout Successeur Hippolyte Passy Titulaire du fauteuil 38 de l'Académie française Mandat

20 juin 1833 - 3 septembre 1877Président {{{président8}}} Président de la République {{{président de la république8}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat8}}} Monarque {{{monarque8}}} Gouverneur général {{{gouverneur8}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil8}}} Premier ministre {{{premier ministre8}}} Chancelier {{{chancelier8}}} Gouvernement {{{gouvernement8}}} Prédécesseur François Andrieux Successeur Henri Martin Titulaire du fauteuil 1 de la Section 5 de l'Académie des sciences morales et politiques Mandat

26 décembre 1840 - 3 septembre 1877Président {{{président9}}} Président de la République {{{président de la république9}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat9}}} Monarque {{{monarque9}}} Gouverneur général {{{gouverneur9}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil9}}} Premier ministre {{{premier ministre9}}} Chancelier {{{chancelier9}}} Gouvernement {{{gouvernement9}}} Prédécesseur Claude-Emmanuel de Pastoret Successeur Georges Picot {{{fonction10}}} Mandat

{{{début fonction10}}} - {{{fin fonction10}}}Président {{{président10}}} Président de la République {{{président de la république10}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat10}}} Monarque {{{monarque10}}} Gouverneur général {{{gouverneur10}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil10}}} Premier ministre {{{premier ministre10}}} Chancelier {{{chancelier10}}} Gouvernement {{{gouvernement10}}} {{{fonction11}}} Mandat

{{{début fonction11}}} - {{{fin fonction11}}}Président {{{président11}}} Président de la République {{{président de la république11}}} Chef de l’État {{{chef de l'etat11}}} Monarque {{{monarque11}}} Gouverneur général {{{gouverneur11}}} Président(s) du

Conseil{{{président du conseil11}}} Premier ministre {{{premier ministre11}}} Chancelier {{{chancelier11}}} Gouvernement {{{gouvernement11}}} Biographie Nom de naissance Louis Adolphe Thiers Naissance 15 avril 1797  Marseille, Bouches-du-Rhône (France)

Marseille, Bouches-du-Rhône (France)Décès 3 septembre 1877 (à 80 ans)  Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise (France)

Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise (France)Nature du décès Malaise cardiaque Nationalité {{{nationalité}}} Conjoint(s) Élise Dosne Enfant(s) {{{enfants}}} Diplômé Faculté de droit de l'Universié d'Aix-en-Provence Profession Avocat, journaliste, historien, écrivain Occupations {{{occupation}}} Résidence(s) {{{résidence}}} Religion Déiste Signature {{{signature}}}

Présidents du Conseil des ministres français

Présidents de la République françaiseAdolphe Thiers, né le 15 avril 1797 à Marseille et mort le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye, est un avocat, journaliste, historien et homme d’État français. Il fut notamment ministre et président du Conseil sous la Monarchie de Juillet, député sous la IIe République et pendant le Second Empire, et le premier président de la Troisième République - le deuxième à avoir occupé cette fonction en France.

Un des chefs historiques de la droite orléaniste, il est notamment responsable de l’écrasement de la Commune de Paris au cours de la Semaine Sanglante (1871), avant de se prononcer pour la fondation d’une République conservatrice.

Sommaire

Enfance

Adolphe Thiers est un enfant naturel, légitimé par le mariage subséquent de ses parents.

Ses débuts

Il devient avocat à Aix-en-Provence avant de s’installer en 1821 à Paris où, partisan d’une monarchie parlementaire de type anglais, il fréquente les milieux libéraux et parvient à devenir proche de Talleyrand au moment où celui-ci prend ses distances avec la Seconde Restauration.

Avec l’appui de son compatriote Jacques-Antoine Manuel, député provençal d’extrême-gauche, Thiers est introduit auprès du banquier libéral Jacques Laffitte. Grâce à ses appuis, il commence une carrière de journaliste par des collaborations avec le journal le Constitutionnel puis avec la Gazette d’Augsbourg. Avec le républicain Armand Carrel, son ancien condisciple et ami François-Auguste Mignet et le libraire éditeur Auguste Sautelet, il fonde ensuite, au tout début de 1830, un journal d’opposition au régime de Charles X, le National, dans lequel il développe ses conceptions politiques.

Thiers est convaincu que la question religieuse, bien davantage que la question constitutionnelle, est ce qui sépare la branche aînée des Bourbons de l’opinion. Pour lui, la société française est avant tout dominée par la crainte du gouvernement des prêtres : « La France, écrit-il, est incrédule encore plus que libérale »[1].

De 1823 à 1827, il publie une Histoire de la Révolution en 10 volumes qui lui vaut de nombreux éloges et son élection à l’Académie française en 1833 au fauteuil 38. De 1845 à 1862, il publie en 20 tomes Le Consulat et l’Empire, récit chronologique et très détaillé de la période correspondante.

Monarchie de Juillet

Lors des Trois Glorieuses (1830), il est de ceux qui poussent Louis-Philippe d’Orléans à prendre le pouvoir. Vers la fin de 1830, il est tenté d’évoluer nettement vers la gauche, mais il est épouvanté par la mollesse de Jacques Laffitte face à l’agitation, particulièrement après le sac de Saint-Germain-l'Auxerrois en février 1831, et rejoint alors le parti de la résistance. L'énergique Casimir Perier, qui succède à Laffitte, le subjugue et restera comme son modèle en politique.

Après la mort de celui-ci, il entre, le 11 octobre 1832, dans le premier ministère Soult au poste-clé, en ces temps troublés, de ministre de l'Intérieur. Avec Guizot et le duc de Broglie, il forme une triade de « talents supérieurs » qui domine le ministère.

À cette époque, Thiers plaît à Louis-Philippe, qu’il sait divertir et flatter. Mais la famille royale le déteste. La reine Louise, qui le surnomme « le poney blanc », s’exclame après sa nomination au ministère de l’Intérieur : « Un homme sans tenue, sans probité politique ! »[2].

En novembre 1833, il épouse Élise Dosne, fille aînée de sa maîtresse, Euridice Dosne, femme d’un riche agent de change. Ce mariage lui vaut une très grande fortune, mais ne lui donne aucune position sociale solide.

Insensiblement, alors que la monarchie de Juillet se stabilise, la menace républicaine étant définitivement éliminée avec les lois de septembre 1835, Thiers évolue vers le centre gauche, puis vers la gauche. Cette évolution est encouragée par le roi, qui cherche à le détacher de ses amis doctrinaires Guizot et Broglie pour mieux affirmer son propre pouvoir. Aussi, après que la Chambre des députés a renversé le ministère Broglie, Louis-Philippe va nommer Thiers chef du gouvernement une première fois du 22 février au 6 septembre 1836.

Talleyrand encourage Thiers à accepter : « Monsieur, l’Europe vous attend »[3], non sans mettre en garde le roi[4]. Thiers n’ignore pas que les relations risquent de devenir rapidement difficiles avec le roi, qui veut gouverner, alors que lui-même a frappé, en janvier 1830, la fameuse maxime : « Le roi règne mais ne gouverne pas ». Mais, après avoir montré ses talents d’homme à poigne au ministère de l’Intérieur et soigné sa popularité au ministère des Travaux publics, il veut être ministre des Affaires étrangères et président du Conseil pour recueillir le mérite de la grande affaire diplomatique à laquelle songe Louis-Philippe : une alliance avec l’Autriche, permettant à la monarchie de Juillet de ne plus être l’otage de l’Angleterre et réglant, dans le même mouvement, la question de l’établissement matrimonial du duc d’Orléans.

Mais, en dépit du zèle mis par Thiers à seconder les désirs de Metternich, le projet de mariage autrichien est rejeté par la cour de Vienne. Sur le plan intérieur, Thiers est également fragilisé par la reprise de l’agitation républicaine à la suite de l’attentat d’Alibaud (25 juin 1836) contre Louis-Philippe.

Désireux de se venger de l’affront infligé par l’Autriche et de rétablir sa popularité en conquérant un peu de gloire militaire, Thiers voudrait envoyer des troupes françaises dans la péninsule ibérique, qui sombre progressivement dans la guerre civile en raison de la rébellion carliste contre la reine-régente Marie-Christine. Il croit pouvoir faire annoncer une intervention militaire imminente le 13 août, au lendemain du pronunciamiento de la Granja, qui contraint la reine régente à accepter la Constitution libérale de 1812. Mais il est aussitôt désavoué par Louis-Philippe, viscéralement hostile à une intervention militaire dans la péninsule ibérique, et conforté dans son refus par Talleyrand et par Soult, qui en a fait l’expérience malheureuse sous l’Empire. Aussi, le 16 août, Thiers envoie sa démission au roi, « se réservant de le servir utilement quand ils seront tout à fait d’accord »[5].

Dans les jours suivants, le roi et Thiers ont plusieurs entretiens pour régler la succession. D’après la duchesse de Maillé, « il y a eu une scène, où Thiers a été assez insolent et ils se sont mal quittés. M. Thiers lui a dit qu’il reviendrait au ministère malgré lui, comme l’homme du peuple ; qu’il avait en cette qualité plus de pouvoir que lui. C’est un ennemi dangereux que M. Thiers. »[6] « Thiers, commentera Louis-Philippe, a été excellent jusqu’à la rupture du mariage ; après cela, il a complètement perdu la tête. »[7]. Pendant les années 1837 à 1839, Thiers cherche ardemment sa revanche et combat sans relâche son successeur, le comte Molé. Âme de la « coalition » formée pour le renverser, il s’évertue à faire échouer, une fois ce but atteint, toutes les combinaisons imaginées par Louis-Philippe pour le remplacer. Le roi cherche même à l’écarter en lui offrant une grande ambassade, que Thiers refuse avec indignation tandis que ses amis poussent de hauts cris. Son opportunisme trop évident lui est violemment reproché par Balzac la Chronique de Paris le 12 mai 1836 : « Monsieur Thiers n’a jamais eu qu’une seule pensée : il a toujours songé à Monsieur Thiers (…)[8]. »

Son attitude n’est cependant pas du goût de tous ses partisans, et Thiers subit un premier camouflet avec l’élection à la présidence de la Chambre des députés, le 14 avril 1839, d’un dissident du centre gauche, Hippolyte Passy, alors qu’il soutenait Odilon Barrot. Un mois plus tard, lorsque Louis-Philippe parvient enfin à constituer un gouvernement sous la présidence du maréchal Soult, Thiers y voit entrer avec fureur deux de ses ex-amis, Passy et Jules Dufaure, alors qu’il leur avait demandé de n’accepter aucun portefeuille sans son aval. Il tente alors, mais en vain, de se faire élire à la présidence de la Chambre des députés mais n’obtient que 206 voix, le 14 mai, contre 213 à Sauzet, candidat du Tiers Parti. Mortifié et ivre du désir de se venger, il entreprend, à la fin de 1839, de se rapprocher de Molé, et prévient à tout hasard le roi et Soult qu’il accepterait d’entrer dans n’importe quelle combinaison ministérielle à condition de n’y retrouver ni Passy, ni Dufaure.

De nouveau président du Conseil du 1er mars au 29 octobre 1840, il est finalement écarté en 1840 en faveur de François Guizot. Il continue à siéger à la chambre des députés dans l’opposition centre gauche.

Deuxième République

Désormais républicain, il soutient la révolution de 1848 menant à la chute du cabinet Guizot. Le 23 février 1848, il est appelé par Louis-Philippe pour prendre la place de Guizot, mais Thiers est déjà rallié au Gouvernement Provisoire de la Deuxième République où il ne va cesser de voter avec la droite conservatrice contre les socialistes.

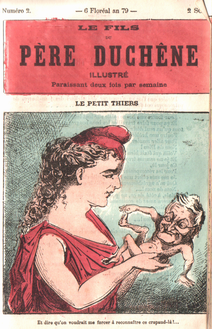

La Commune de Paris tenant Thiers sous forme d’un nouveau-né chétif : « Et dire qu’on voudrait me forcer à reconnaître ce crapaud-là !... »

La Commune de Paris tenant Thiers sous forme d’un nouveau-né chétif : « Et dire qu’on voudrait me forcer à reconnaître ce crapaud-là !... »

Caricature parue dans Le fils du père Duchêne Illustré no 2 le 6 Floréal 79Il appuie la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence, avec le groupe du parti de l'Ordre contre celle de Lamartine.

Second Empire

Opposé au coup d'État du 2 décembre 1851 du futur Napoléon III, il fuit en Suisse, revient en 1852 mais se tient à l’écart de la vie politique sous le second Empire auquel il est opposé.

Le régime devient plus libéral dans les années 1860. Il est élu député de Paris en 1863 et devient le chef de l’opposition libérale. Il fait un discours remarqué sur les « libertés nécessaires ». Après la défaite de Sedan (1870), la France de la Défense nationale veut continuer la guerre engagée contre la Prusse par Napoléon III. Jules Favre, en septembre-octobre 1870, le mandate pour faire la Tournée des Capitales d’Europe à la recherche d’aides diplomatiques ; l’entreprise est vaine.

Vers la IIIe République : la Commune de Paris (1871)

Il est élu « chef du pouvoir exécutif de la République française » — c’est-à-dire à la fois chef de l’État et du gouvernement — le 17 février 1871 par l’Assemblée nationale, réfugiée à Bordeaux[9], tandis que le roi de Prusse proclame l’Empire allemand à Versailles (à la galerie des glaces) où il réside. Il conclut le traité de Francfort avec Bismarck en 1871. Mais la crainte d'une restauration monarchique et le refus de l'armistice entraînent le soulèvement de Paris qui proclame la Commune. Depuis Versailles où s’est installé le gouvernement, Thiers organise le siège de Paris et écrase l’insurrection dans le sang. Les communards le nomment « Foutriquet », ressuscitant un surnom que lui avait donné son rival politique le maréchal Soult. Les communards qui ne sont pas morts au combat sont déportés au bagne de Nouvelle-Calédonie ou exécutés à la suite de procès souvent jugés inéquitables (exécution du Ministre de la guerre Louis-Nathaniel Rossel), ou même sommairement abattus après la fin d'un combat, comme les 147 fusillés du mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise. En tout, Louis Adolphe Thiers fait exécuter durant la Semaine Sanglante plus de 25 000 communards.

Cela lui vaut ce terrible jugement du républicain Georges Clemenceau, maire de Montmartre pendant la Commune : « Thiers, le type même du bourgeois cruel et borné qui s’enfonce sans broncher dans le sang »[10]

Président de la République (1871-1873)

Nommé président de la République (le premier de la IIIe République) à titre transitoire (loi Rivet), il entame des réformes administratives (loi municipale qui instaure l’élection des maires au suffrage universel direct dans les villes de moins de 20 000 habitants), fiscales et militaires (loi militaire de 1872 qui tend à imiter le modèle prussien). Mais Thiers ne parvient pas à concilier les aspirations contradictoires des républicains et des monarchistes. En effet, le pacte de Bordeaux (10 mars 1871), qui reporte sine die la question des institutions, est interprété par l’aile monarchiste comme un revirement en faveur d’un régime républicain. Cela lui attire les foudres de la majorité monarchiste qui fait notamment voter, le 13 mars 1873, ce que l’on appelle la loi de Broglie, ou loi chinoise, qui empêche le président de la République de s’adresser à l’Assemblée nationale autrement que par un message, lu par un de ses ministres, et qui ne doit donner lieu à aucune discussion. Thiers démissionne le 24 mai 1873 après avoir transmis un dernier message à l’Assemblée nationale dans lequel il affirme qu’un retour à la monarchie est impossible, car « il n’y a qu’un trône, et l’on ne peut l’occuper à trois ».

Adolphe Thiers apparait néanmoins comme étant le « libérateur du territoire » pour avoir négocié la libération des régions occupées par la Prusse. Pour rassembler en deux ans les cinq milliards de francs or que réclame la Prusse, Thiers lance de grands emprunts nationaux, et le 16 septembre 1873 la dette colossale est honorée, les régions occupées par les troupes prussiennes sont libérées (sauf l'Alsace-Lorraine).

Après sa mort

En 1877, l’année de sa mort, Gambetta le proclame « libérateur du territoire ». Il repose dans un énorme mausolée à côté de la chapelle au Père-Lachaise.

Mandats électifs

- 1848 : élu député de la Seine (Paris) à l'Assemblée constituante (élu dans 3 autres départements)

- 1863 : réélu député de la Seine

- 8 février 1871 : élu député dans plusieurs départements (dont le Loiret, mais aussi de la Vienne), il opte (à une date non connue, avant le 2 juillet 1871) pour le mandat de député de la Seine.

Citations

- « Le roi n’administre pas, ne gouverne pas, il règne. » (« Du gouvernement par les chambres », Le National - 4 février 1830).

- « La république est le gouvernement qui nous divise le moins. » (Discours à l’Assemblée législative - 13 février 1850)

- « Nul ne doit faire peser sur la société le fardeau de sa paresse ou de son imprévoyance. »

- « La République sera conservatrice ou ne sera pas ! »

- « Il n’y a qu’un trône et l’on ne peut l’occuper à trois. » (Message de Thiers lu à l’Assemblée nationale le jour de sa démission de la présidence de la République le 24 mai 1873. Il y affirme qu’un retour à la monarchie est impossible car il y a trois prétendants : les comtes de Chambord et de Paris et le prince impérial, fils de Napoléon III.)

- « Je veux rendre toute-puissante l'influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme : "Jouis" » (Discours prononcé au sein de la Commission sur l'instruction primaire de 1849)

Bibliographie

- Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française en 4 tomes - 8e éd. (1844)

- Adolphe Thiers, histoire du consulat et l'empire faisant suite à l'histoire de la révolution francaise en 20 tomes (t1 en 1845 t20 en1862 )

- Yvert Benoît (dir.), Premiers ministres et présidents du Conseil. Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France (1815-2007), Paris, Perrin, 2007, 916 p.

- John Patrick Bury, Thiers, 1797-1877. A political Life, Londres, Allen and Unwin, 1986, 307 p.

- Valance Georges, Thiers, bourgeois et révolutionnaire, Paris, Flammarion, 2007, 440 pages.

- Pierre Guiral, Adolphe Thiers, Paris, Fayard, 1986.

Notes

- ↑ cité par Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Fayard, 1994, p. 547

- ↑ cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 750. En octobre 1835, elle écrit encore : « Je le déteste. Il n’a d’autre Dieu que son intérêt personnel, il est toujours le même, sans principes, sans dignité. […] C’est un bavard infatué, dont la faconde et la facilité, qui n’est appuyée ni d’un principe ni d’une conviction, fait (sic) tout le mérite. C’est de plus un brouillon intéressé et l’un des êtres qui ont le plus contribué à déconsidérer et avilir le gouvernement. Malheureusement, nous en sommes venus au point qu’il est presque impossible d’avoir d’autres ministres. » (Ibid.) Elle lui reconnaît toutefois de l’esprit : « Si je ne méprisais pas tant cet homme, il m’amuserait, car ce n’est pas l’esprit qui lui manque. » (ibidem) Le lendemain, elle écrit encore : « J’ai trouvé l’odieux petit nain engraissé et tout fringant. Il m’a fait de grandes protestations d’admiration et de dévouement pour le Père, mais je sais ce qu’en vaut l’aune. […] C’est un pantin d’esprit, sans tenue morale, qui joue à tout venant. » (Ibid.)

- ↑ cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 751

- ↑ Selon Victor Hugo, le roi lui aurait rapporté en 1844 que Talleyrand lui avait dit : « Vous ne ferez jamais rien de Thiers, qui serait pourtant un excellent instrument. Mais c’est un de ces hommes dont on ne peut se servir qu’à la condition de le satisfaire. Or il ne sera jamais satisfait. Le malheur, pour lui comme pour vous, c’est qu’il ne puisse plus être cardinal. » (cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 751)

- ↑ cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 765

- ↑ cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 765. L’entrevue est rapportée en détail par Camille de Montalivet dans ses Mémoires.

- ↑ cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 764

- ↑ André Maurois, 1965, p. 309.

- ↑ Dictionnaire d’histoire de France, p. 992, Alain Decaux et André Castelot (dir.), Librairie Académique Perrin, 1981.

- ↑ Le dernier défi de Georges Clemenceau, p. 159, Gilbert Prouteau, France-Empire, 1979.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Biographie

- Thiers à l’Académie française

- Extraits et note autobiographique

- La France du XIXe siècle

- Notice biographique de Adolphe Thiers, extrait de l’ouvrage Les Ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2007, 624 p, (ISBN 978-2-11-094807-6).

- Vidéo: Adolphe Thiers, sa biographie par l'historien Henri Guillemin, une archive de la Télévision suisse romande

- Portail de la politique

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de Marseille

Catégories : Ministre de la Monarchie de Juillet | Ministre de la Troisième République | Député de la Monarchie de Juillet | Député du Second Empire | Ancien député du Loiret | Premier ministre de France | Membre de l'Assemblée constituante de 1848 | Président de la République française | Ministre français des Travaux Publics | Historien français | Historien de la Révolution française | Membre de l'Académie française | Académie des sciences morales et politiques | Conservatisme | Orléanisme | Personnalité française de la guerre franco-allemande de 1870 | Opposant à la Commune de Paris | Député à l'Assemblée nationale (1871) | Le Constitutionnel | Naissance en 1797 | Naissance à Marseille | Décès en 1877

Wikimedia Foundation. 2010.