- Voltairien

-

Voltaire

François Marie Arouet

dit VoltaireAutres noms Voltaire Activité(s) Écrivain et philosophe Naissance 21 novembre 1694

Paris (France)Décès 30 mai 1778

Paris (France)Mouvement(s) Lumières François Marie Arouet, dit Voltaire - l'origine la plus couramment acceptée de ce peudonyme est l'anagramme obtenue à partir des lettres capitales AROUET L(e) J(eune) écrites en latin AROVETLI -, né le 21 novembre 1694 à Paris où il meurt le 30 mai 1778, est un écrivain et philosophe qui a marqué le XVIIIe siècle et qui occupe une place particulière dans la mémoire collective des Français. Il inaugure en effet la figure de l’intellectuel engagé au service de la vérité, de la justice et de la liberté de penser.

Symbole des Lumières, chef de file du parti philosophique, son nom reste attaché à son combat contre « l’infâme », nom qu’il donne au fanatisme religieux, et pour le progrès et la tolérance. Il est cependant déiste et son idéal reste celui d’une monarchie modérée et libérale, éclairée par les « philosophes ». Il agit d'ailleurs auprès des élites éclairées de l’Europe des Lumières en se servant de son immense notoriété et prend, seul, la défense des victimes de l’intolérance religieuse et de l’arbitraire dans des affaires qu’il a rendues célèbres (Calas, Sirven, chevalier de La Barre, comte de Lally).

De son imposante œuvre littéraire, on lit aujourd'hui essentiellement ses écrits «philosophiques» en prose : contes et romans (Candide est son ouvrage le plus célèbre), Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique et sa correspondance. Son théâtre, ses poésies épiques, ses œuvres historiques, qui firent de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au XVIIIe siècle, sont aujourd’hui largement négligées ou ignorées. La réputation de Voltaire tient aussi à son style, marqué par l'élégance et la précision, et souvent au service d'une ironie mordante.

Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les Grands et courtise les monarques, sans dissimuler son dédain pour le peuple, mais il est aussi en but aux interventions du pouvoir qui l'embastille et le contraint à l'exil en Angleterre ou à l'écart de Paris. en 1749, après la mort d'Émilie du Châtelet avec laquelle il a entretenu une liaison finalement houleuse de quinze ans, il part pour la cour de Prusse mais déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frédéric II à Berlin, il se brouille avec lui après trois ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie un peu plus tard aux Délices en Suisse, près de Genève, avant d'acquérir en 1759 un domaine à Ferney, sur la frontière franco-genevoise, à l'abri des puissants. Il mettra en valeur son domaine et fera de Ferney un centre de culture réputé dans toute l'Europe. Il ne reviendra à Paris qu'en 1778, ovationné par le peuple avant d'y mourir à 84 ans.

Chantre du «bon temps (de) ce siècle de fer!» dans Le Mondain, Voltaire aime le luxe, les plaisirs de la table et de la conversation, qu’il considère, avec le théâtre comme l’une des formes les plus achevées de la vie en société. Soucieux de son aisance matérielle qui garantit sa liberté et de son indépendance, il acquiert une fortune considérable dans des opérations spéculatives ce qui lui permettra de s'installer en 1759 au château de Ferney entouré d'une cour de beaux esprits. Il est néanmoins chicanier et parfois féroce avec ses adversaires comme par exemple avec Jean-Jacques Rousseau.

Considéré par la Révolution française - avec Rousseau, son adversaire - comme un précurseur (il entre au Panthéon en 1791, le deuxième après Mirabeau), célébré par la IIIe République (dés 1870 à Paris un boulevard et une place portent son nom, puis un quai, une rue, un lycée, un métro…), il a nourri au XIXe siècle les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l’État et de l’école publique, et au-delà de l’esprit des Lumières.

Sommaire

Biographie

Jeunesse

François-Marie Arouet est né le 21 novembre 1694 mais dans divers écrits, Voltaire affirmera être né en réalité neuf mois plus tôt le 19 ou le 20 février 1694 à Châtenay-Malabry : le baptême le 22 novembre à Paris à Saint-André des Arts aurait été retardé du fait du peu d'espoir de survie de l'enfant. Il contestera également sa paternité. [1]

Les Arouet

Originaires d’un petit village du nord du Poitou, Saint-Loup, où ils exercent au XVe siècle et XVIe siècle une activité de tanneurs, les Arouet sont un exemple de l’ascension sociale de la bourgeoisie au XVIIe siècle. Le premier Arouet à quitter sa province s’installe à Paris en 1625 où il ouvre une boutique de marchand de draps et de soie. Il épouse la fille d’un riche marchand drapier et s’enrichit suffisamment pour acheter pour son fils, le père de Voltaire, une charge de notaire au Châtelet en 1675 assurant à son titulaire l’accès à la petite noblesse de robe. Ce dernier, travailleur austère et probe aux relations importantes, arrondit encore la fortune familiale, épouse la fille d’un greffier criminel au Parlement et revend son étude en 1696 pour acquérir une charge de conseiller du roi, receveur des épices à la Cour des comptes. Voltaire perd sa mère à l’âge de sept ans. Il a un frère aîné, Armand Arouet (1685-1745), avocat en Parlement, catholique rigoriste et janséniste opiniâtre, célibataire dont Voltaire hérita les biens et une sœur, Marie Arouet (morte le 15/10/1726) épouse de Pierre François Mignot, correcteur à la Chambre des Comptes, seule personne de sa famille qui lui ait inspiré de l’affection, qui sera la mère de deux fils dont l'abbé Mignot, et deux filles, Madame de Fontaine et Marie Louise Mignot la future Mme Denis.

Contrarié et chagrin, François Arouet s'écriait : « J'ai pour fils deux fous, l'un en prose et l'autre en vers ».

Éducation : les Jésuites et la société libertine du Temple

L’enclos du Temple, détail du plan de Turgot, 1739. Le palais du grand prieur se trouve à droite de la porte d’entrée.

L’enclos du Temple, détail du plan de Turgot, 1739. Le palais du grand prieur se trouve à droite de la porte d’entrée.

Arouet père veut donner à son cadet une formation intellectuelle qui soit à la hauteur des dons que celui-ci manifeste dés son plus jeune âge. À dix ans, il entre chez les Jésuites du collège Louis-le-Grand, l’établissement le mieux fréquenté et le plus cher de la capitale. Les jésuites enseignent le latin, le grec et la rhétorique, mais veulent avant tout former des hommes du monde et initient leurs élèves aux arts de société : joutes oratoires, plaidoyers, concours de versification, et théâtre qui occupe une large place dans la vie du collège. Élève brillant, vite célèbre par sa facilité à versifier, Arouet y apprend à plaire et à parler d’égal à égal avec les grands. Il y tisse des liens d’amitié et des relations précieuses dont il saura user toute sa vie : les frères d’Argenson, René-Louis et Marc-Pierre, futurs ministres de Louis XV et le futur duc de Richelieu.

À contre-pied de l’éducation des jésuites, la fréquentation de la société libertine du Temple, eut une influence non moins importante sur le jeune Arouet. L’abbé de Châteauneuf, son parrain et homme de lettres, l’introduit dés l’âge de 12 ans dans cette société qui rassemble au Temple dans l’hôtel de Philippe de Vendôme, grand prieur de l’ordre de Malte, des membres de la haute noblesse et des poètes, épicuriens lettrés connus pour leur esprit et leur amoralité, et amateurs de soupers galants où l’on boit sec. Le jeune garçon les amuse en leur faisant des vers « légers, rapides, piquants, nourris de référence antiques, libres de ton jusqu’à la grivoiserie, plaisantant sans retenue sur la religion et la monarchie[2] ». En leur compagnie, il se persuade qu’il est né grand seigneur libertin et n’a rien à voir avec les Arouet et les gens du commun.

Étudiant en droit ou homme de lettres ?

Il quitte le collège à 17 ans et annonce à son père qu’il veut être homme de lettres, et non avocat ou titulaire d’une charge de conseiller au Parlement, investissement pourtant considérable que ce dernier est prêt à faire pour lui. Devant l’opposition paternelle, il s’inscrit à l’école de droit et continue de fréquenter les libertins du Temple, prenant des goûts de luxe et de débauche. Son père l’éloigne un moment en l’envoyant à Caen, puis en le confiant au frère de son parrain, le marquis de Châteauneuf, qui vient d’être nommé ambassadeur à La Haye et accepte d’en faire son secrétaire privé. Mais son éloignement ne dure pas. À Noël 1713, il est de retour, chassé de son poste et des Pays-Bas pour cause de relations tapageuses avec une demoiselle. Furieux, son père veut l’envoyer en Amérique mais finit par le placer dans l’étude d’un magistrat parisien. Il est sauvé par un ancien client d'Arouet, lettré et fort riche, M. de Caumartin, marquis de Saint-Ange, qui le convainc de lui confier son fils pour tester le talent poétique du jeune rebelle. Arouet fils passe ces vacances forcées au château de Saint-Ange près de Fontainebleau à lire, à écrire et à écouter les récits de son hôte (« Caumartin porte en son cerveau/De son temps l’histoire vivante/Caumartin est toujours nouveau/À mon oreille qu’il enchante ») qui lui serviront pour La Henriade et le Siècle de Louis XIV.

Le Régent, Philippe d'Orléans.

Le Régent, Philippe d'Orléans.

Le château de Sceaux. La duchesse du Maine y tient une cour presque royale et exige de ses hôtes des vers sur tout et sur rien. À ces jeux, Arouet est de toute première force.

Le château de Sceaux. La duchesse du Maine y tient une cour presque royale et exige de ses hôtes des vers sur tout et sur rien. À ces jeux, Arouet est de toute première force.

En 1715, c’est la Régence. Arouet a 21 ans. Il est si brillant et si amusant que la haute société se dispute sa présence. Il aurait pu devenir l’ami du Régent mais se retrouve dans le camp de ses ennemis. Invité au château de Sceaux, foyer d’opposition, où la duchesse du Maine, mariée au duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV, tient une cour brillante, il ne peut s’empêcher de faire des vers sur les relations amoureuses du Régent et de sa fille. Le 4 mai 1716, il est exilé à Tulle. Son père use de son influence auprès de ses anciens clients pour fléchir le Régent qui, bon prince, remplace Tulle par Sully-sur-Loire où il s’installe dans le château du jeune duc de Sully, une connaissance du Temple, qui vit avec son entourage dans une succession de bals, de festins et de spectacles divers. À l’approche de l’hiver, il sollicite la grâce du Régent qui, sans rancune, pardonne. Le jeune Arouet recommence sa vie turbulente à Saint-Ange et à Sceaux, profitant de l’hospitalité des nantis et du confort de leurs châteaux. Mais, pris par l’ambiance, quelques semaines plus tard, il récidive. Le 16 mai 1717, il est envoyé à la Bastille par lettre de cachet. Il a 23 ans. Il y restera 11 mois.

Succès littéraires : Œdipe et La Henriade

Voltaire devient célèbre à 24 ans grâce au succès de sa tragédie Œdipe (1718) . Il « fit croire, des Enfers, Racine revenu » écrit le prince de Conti.

A sa sortie, conscient d’avoir jusque là gaspillé son temps et son talent, il veut donner un nouveau cours à sa vie, et devenir célèbre dans les genres les plus nobles de la littérature de son époque, la tragédie et la poésie épique. Il adopte le patronyme de Voltaire, anagramme, selon l’hypothèse la plus couramment admise, d’Arouet l.j. (le jeune), la calligraphie de l’époque autorisant la transformation du u en v et du j en i. Le 18 novembre 1718, sa pièce, Œdipe, obtint un immense succès (45 représentations plus 4 au Palais-Royal, nombre de spectateurs évalué à 25000 ). Le public, qui voit en lui un nouveau Racine, aime ses vers en forme de maximes et ses allusions impertinentes au roi défunt et à la religion (« Nos prêtres ne sont pas ce qu’un vain peuple pense / Notre crédulité fait toute leur science » acte IV, scène 1). Ses talents de poète mondain triomphent dans les salons et les châteaux. Il devient l’intime des Villars qui le reçoivent dans leur château de Vaux et l’amant de Mme de Bernières, épouse du président à mortier du parlement de Rouen. Après l’échec d’une deuxième tragédie, écrite pendant un bref exil à Sully (on lui reproche à nouveau, mais cette fois à tort, de faire circuler une nouvelle satire contre le Régent), il connaît un nouveau succès en 1723 avec La Henriade, poème épique (4300 alexandrins) dont le sujet est le siège de Paris par Henri IV et qui trace le portrait d’un souverain idéal, ennemi de tous les fanatismes : 4000 exemplaires vendus en quelques semaines (soixante éditions successives du vivant de l’auteur).

La querelle avec le chevalier de Rohan

En janvier 1726, il subit une humiliation qui va le marquer toute sa vie. Le chevalier de Rohan-Chabot, jeune gentilhomme arrogant, descendant d’une des plus anciennes familles du royaume, l’apostrophe à la Comédie-Française : « Monsieur de Voltaire, Monsieur Arouet, comment vous appelez-vous ? ». Sa réplique est cinglante : « Voltaire ! Je commence mon nom et vous finissez le vôtre ». Quelques jours plus tard, on le fait appeler alors qu’il dîne chez son ami le duc de Sully. Dans la rue, il est frappé à coups de gourdin par les laquais du chevalier qui surveille l’opération de son carrosse. Blessé, humilié, il veut obtenir réparation mais aucun des ses amis aristocrates ne prend son parti. Le duc de Sully refuse de l’accompagner chez le commissaire de police pour appuyer sa plainte. Il n’est pas question d’inquiéter un Rohan pour avoir fait rouer de coups un écrivain. « Nous serions bien malheureux si les poètes n’avaient pas d’épaules » dit un parent de Caumartin. Le prince de Conti fait un mot sur les coups de bâtons : « Ils ont été bien reçus mais mal donnés ». Voltaire veut venger son honneur par les armes mais son ardeur à vouloir se faire rendre justice indispose tout le monde. Les Rohan obtiennent que l’on procède à l’arrestation de Voltaire qui est conduit à la Bastille le 17 avril. Il n’est libéré, deux semaines plus tard, qu’à la condition qu’il s’exile.

L’exil anglais

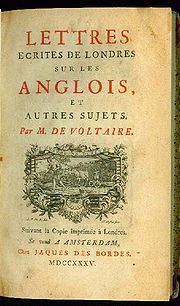

Il choisit la Grande-Bretagne de 1726 à 1729, où il découvre la philosophie de John Locke, les théories scientifiques d'Isaac Newton et la caractéristique de la monarchie britannique, dont il assurera la vulgarisation en France dans les Lettres philosophiques.

En 1730, poursuivi pour certaines de ses œuvres, il va chercher refuge en Normandie chez son condisciple et ami, l'académicien Le Cornier de Cideville.

Vie de Cour

Voltaire partage la vie d'Émilie du Chatelet au château de Cirey, il fait quelques passages à la cour de Lunéville sous le règne de Stanislas Leszczyński, duc de Lorraine, puis rentre à Paris, où il mène une carrière de courtisan avant de tomber en disgrâce.

Ce n'est qu'en 1750 qu'il se rend à la cour de Frédéric II à Berlin, où l'attend une position brillante, la clef de chambellan et un traitement considérable. Le roi et le philosophe se lient d'amitié, le premier pratiquant parfaitement le français. Mais les deux amis ne peuvent dissimuler longtemps leurs traits principaux, l'un son humeur altière et son habitude d'être obéi, l'autre sa supériorité intellectuelle et son esprit piquant. La brouille est inévitable, et, en 1753, une querelle de Voltaire avec Maupertuis, que soutient le roi, précipite la rupture, et Voltaire quitte la Prusse. L'ouvrage le plus important qu'il publie pendant son séjour à Berlin est Le Siècle de Louis XIV.

De Genève à Ferney

En 1755, il s'installe aux « Délices », près de Genève. Enfin, en 1758, il achète un domaine à Ferney, dans le Pays de Gex, et Tournay, en territoire français, mais sur la frontière franco-genevoise (Genève est alors un État indépendant). Il va aménager la région, bâtir, planter, semer et développer l'élevage. En compagnie de Mme Denis, sa nièce, gouvernante et compagne, il fait vivre un millier de personnes, se fait agriculteur, architecte, fabricant de montres et de bas de soie. Avec son sens de la formule, il résume l'entreprise : « Un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 1200 personnes utiles. » Voltaire n'est plus seulement l'homme le plus célèbre de son époque : il est devenu un mythe. De Saint-Pétersbourg à Philadelphie, on attend ses publications comme des oracles. Artistes, savants, princes, ambassadeurs ou simples curieux se rendent en pèlerinage à Ferney chez cet « aubergiste de l'Europe ».

En 1778, il revient à Paris : le peuple de la capitale l'accueille avec un tel enthousiasme que certains historiens voient dans cette journée du 30 mars « la première des journées révolutionnaires ».

Deux mois avant sa mort, le 7 avril 1778, il devient franc-maçon dans la loge parisienne des « Neuf Sœurs ». Il est possible que Voltaire ait été franc-maçon avant cette date, mais il n'en existe aucune preuve formelle.

Il meurt à Paris le 30 mai 1778. Le 28 février 1778, quatre mois avant sa mort, il déclarait dans une lettre à son secrétaire Vagnière, qui l'a pieusement conservée : « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition. »[3]

Ses cendres sont transférées au Panthéon de Paris le 11 juillet 1791 après une cérémonie grandiose. Par un hasard de l'Histoire, sa tombe se trouve en face de celle de Jean-Jacques Rousseau, qu'il n'appréciait guère.

Voltaire et les femmes

La vie et l’œuvre de Voltaire dévoilent une place intéressante accordée aux femmes. Plusieurs de ses pièces sont entièrement dédiées aux vies exceptionnelles de femmes de pouvoir de civilisations orientales. Cette vision des femmes au pouvoir peut éclairer l’attachement de Voltaire à une femme savante comme Émilie du Châtelet.

La première figure féminine de la vie de Voltaire est sa mère. Il en a parlé en termes peu amènes, et il l’a perdue très jeune. Ce qui explique peut-être son penchant pour les femmes plus âgées que lui, desquelles il attendait des attentions plus maternelles que sensuelles.

En 1713, jeune secrétaire d’ambassade à La Haye, Voltaire s’éprend d’Olympe Dunoyer (ou du Noyer), alias Pimpette. La mère de cette jeune fille, une huguenote française exilée en Hollande, haïssait la monarchie française. Craignant un scandale, l’ambassadeur renvoie Voltaire en France. L’affaire ne dure que quelques semaines, et c’est le seul exemple d’amour sincère du philosophe libertin. Libertin du reste surtout sur le papier : de santé précaire, Voltaire s’est toujours préservé des excès, y compris amoureux[4].

C’est largement grâce aux femmes que Voltaire se faufile dans la haute société de la Régence. Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine réunissait dans son château de Sceaux une coterie littéraire qui complotait contre le duc Philippe d’Orléans. On y poussa Voltaire à exercer sa verve railleuse contre le Régent, ce qui valut à l’auteur un début de notoriété, et onze mois de Bastille. Les fréquentations féminines de Voltaire ne sont pas toutes de nature littéraire : c’est surtout pour favoriser ses affaires qu’il séduit l’épouse d’un président à mortier au parlement de Rouen, le marquis de Bernières, qu’il associe à ses spéculations, et aux ruses coûteuses déployées pour éditer La Henriade en dépit de la censure royale.

Grâce au succès de sa première tragédie Œdipe, Voltaire fait la connaissance de la duchesse de Villars, dont il s’éprend, mais sans que la réciproque soit vraie ; reste, là aussi, l’introduction dans le cercle aristocratique éclairé gravitant autour de Charles Louis Hector, maréchal de Villars, qui recevait en son château de Vaux (Vaux-le-Vicomte). Quant à l’amour, Voltaire s’en dit « guéri », au profit de l’amitié, qu’il cultivera effectivement toute sa vie.

Voltaire a d'éphémères liaisons avec quelques actrices, notamment Suzanne de Livry et Adrienne Lecouvreur (tromperies, cabales, duels..). La relation avec Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet-Lomont est en revanche plus sérieuse. La traductrice de Newton est très douée pour les lettres autant que pour les sciences ou la philosophie. Elle est mariée, mais le marquis du Châtelet est un éternel absent, et Émilie, que tout passionne, tombe amoureuse sans mesure du prestigieux poète qui lui est présenté en 1733, et qu’elle aimera jusqu’à sa mort, seize ans plus tard. Cirey (Cirey-sur-Vezouze), le château de famille des Châtelet abrite leurs amours ; Voltaire en entreprend la restauration et l’agrandissement à ses frais.

Leur vie est quasi maritale, mais des plus mouvementée ; les échanges intellectuels intenses : Voltaire qui, jusque-là s’était consacré au « grand genre », la tragédie et le poème épique, opte résolument pour ce qui fera la particularité de son œuvre : le combat politique et philosophique contre l’intolérance. Une relation fusionnelle, donc, autant que studieuse et féconde.

C’est par une tromperie philosophique que s’engagera la fin d’une l’idylle de dix ans : la marquise renonce au matérialisme newtonien pour lui préférer le déterminisme optimiste de Leibniz, ce à quoi Voltaire ne saurait consentir. Moins sentimentale désormais, l’alliance persiste malgré tout. La marquise sauve plusieurs fois Voltaire des conséquences de ses insolences, et Voltaire éponge parfois les colossales dettes de jeu d’Emilie.

La situation se complique singulièrement lorsque Mme Du Châtelet s’éprend du marquis de Saint-Lambert (Jean-François de Saint-Lambert). Emilie est enceinte, et Voltaire concocte un stratagème pour que le mari de la marquise se croie le père de l’enfant. Emilie meurt peu après l’accouchement, laissant Voltaire désespéré : il devait à Emilie Du Châtelet ses années les plus heureuses.

En 1745, Voltaire devient, à cinquante ans, l’amant de sa nièce (l’une des deux filles de sa sœur aînée) Marie-Louise Denis. Voltaire a soigneusement dissimulé cette passion incestueuse et « adultère » (il est toujours l’amant en titre de la très jalouse Mme Du Châtelet). Mme Denis n’est du reste pas des plus fidèles, et ne dédaigne pas de profiter de la fortune (considérable) du poète. Le couple ne cohabite vraiment qu’à la mort de Mme Du Châtelet en 1749. Sauf pendant l’épisode prussien, Voltaire et sa nièce ne se sépareront plus. Marie-Louise Denis est la maîtresse, l’infirmière et la secrétaire du philosophe. Elle le suit dans sa retraite suisse, où elle créé les rôles de ses pièces de théâtre.

Dans une lettre à Grimm, Mme d’Epinay (Louise d'Epinay) a fait de Voltaire et de sa nièce un portrait plein d’esprit, à l’époque de l’installation du poète en Suisse: « La nièce de M. de Voltaire est à mourir de rire, c'est une petite grosse femme, toute ronde, d’environ cinquante ans, femme comme on ne l’est point, laide et bonne, menteuse sans le vouloir et sans méchanceté ; n’ayant pas d’esprit et en paraissant avoir ; criant, décidant, politiquant, versifiant, déraisonnant, et tout cela sans trop de prétention et surtout sans choquer personne, ayant par-dessus tout un petit vernis d’amour masculin qui perce à travers la retenue qu’elle s’est imposée. Elle adore son oncle, en tant qu’oncle et en tant qu’homme. Voltaire la chérit, s’en moque, la révère : en un mot cette maison est le refuge de l’assemblage des contraires et un spectacle charmant pour les spectateurs »[5].

« Maman Denis » fut le dernier mot que prononça Voltaire en mourant, le 30 mai 1778.

Œuvre

Voltaire a mené une carrière d'homme de lettres que ce soit dans le domaine de la poésie ou dans celui du théâtre. C'est d'ailleurs pour ses pièces qu'il souhaitait être reconnu de la postérité. Si aujourd'hui elles sont tombées dans l'oubli, elles ont toutefois fait partie du répertoire théâtral durant presque deux siècles. Parmi la soixantaine de pièces qu'il écrivit, l'histoire littéraire a retenu notamment Zaïre (1732), Adélaïde du Guesclin (1734), Alzire ou les Américains (1736), Mahomet ou le Fanatisme (1741), La Mérope française (1743), Sémiramis (1748), Nanine, ou le préjugé vaincu (1749), Le Duc de Foix (1752), L'Orphelin de la Chine (1755), Le Café ou l'Écossaise (1760), Tancrède (1760), Les Scythes (1767), ou encore Les Lois de Minos (1774). Les aspects exotiques de certaines pièces sont inspirés des Lettres édifiantes et curieuses dont il était un lecteur avide. Il fut du reste considéré, en son siècle, comme le successeur de Corneille et de Racine, parfois même leur triomphateur ; ses pièces eurent un immense succès, et l'auteur connut la consécration en 1778 lorsque, sur la scène de la Comédie-Française, son buste fut couronné de lauriers[6], devant un parterre enthousiaste.

Voltaire a collaboré quelquefois avec Rameau pour des œuvres lyriques : le projet commun le plus ambitieux (l'opéra sacré Samson) finit par être abandonné sans être représenté, condamné par la censure (1733-1736). Il y eut ensuite (1745) une comédie-ballet, La Princesse de Navarre et un opéra-ballet, Le Temple de la Gloire de l'époque où Voltaire était encore courtisan.

La correspondance de Voltaire constitue une partie importante et conséquente de sa production écrite. Sont recensées 23 000 lettres et il est considéré comme l'un des épistoliers les plus prolifiques de son siècle. Sa correspondance révèle plusieurs facettes peu connues de sa personnalité. Il entretenait de longues correspondances avec ses contemporain(e)s, telle la salonnière madame du Deffand.

Voltaire est surtout lu aujourd'hui pour ses contes. Candide, Zadig, entre autres, font partie des textes incontournables du XVIIIe siècle et occupent une place de choix au sein de la culture française.

Sa morale

Adolph von Menzel : Tablée ; Voltaire avec le roi Friedrich II de Prusse au château de Sans-Souci, Potsdam, Alte Nationalgalerie, Berlin.

Adolph von Menzel : Tablée ; Voltaire avec le roi Friedrich II de Prusse au château de Sans-Souci, Potsdam, Alte Nationalgalerie, Berlin.

Le libéralisme

Dans la pensée du philosophe anglais John Locke, Voltaire trouve une doctrine qui s'adapte parfaitement à son idéal positif et utilitaire. John Locke apparaît comme le défenseur du libéralisme en affirmant que le pacte social ne supprime pas les droits naturels des individus. En outre, c'est l'expérience seule qui nous instruit ; tout ce qui la dépasse n'est qu'hypothèse ; le champ du certain coïncide avec celui de l'utile et du vérifiable. Voltaire tire de cette doctrine la ligne directrice de sa morale : la tâche de l'homme est de prendre en main sa destinée, d'améliorer sa condition, d'assurer, d'embellir sa vie par la science, l'industrie, les arts et par une bonne « police » des sociétés. Ainsi, la vie en commun ne serait pas possible sans une convention où chacun trouve son compte. Bien que s'exprimant par des lois particulières à chaque pays, la justice, qui assure cette convention, est universelle. Tous les hommes sont capables d'en concevoir l'idée, d'abord parce que tous sont des êtres plus ou moins raisonnables, ensuite parce qu'ils sont tous capables de comprendre que ce qui est utile à la société est utile à chacun. La vertu, « commerce de bienfaits », leur est dictée à la fois par le sentiment et par l'intérêt. Le rôle de la morale, selon Voltaire, est de nous enseigner les principes de cette « police » et de nous accoutumer à les respecter.

Le déisme

Étranger à tout esprit religieux, Voltaire se refuse cependant à l'athéisme d'un Diderot ou d'un d'Holbach. Il ne cessa de répéter son fameux distique :

- L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer

- Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger.

Ainsi, selon Voltaire, l'ordre de l'univers peut-il nous faire croire à un « éternel géomètre ». Toutefois, s'il reste attaché au déisme, il dénonce comme dérisoire le providentialisme (dans Candide par exemple) et repose cette question formulée dès saint Augustin et qu'il laisse sans réponse : « Pourquoi existe-t-il tant de mal, tout étant formé par un Dieu que tous les théistes se sont accordés à nommer bon ? »

On lui attribue par ailleurs aussi cette phrase : « Nous pouvons, si vous le désirez, parler de l'existence de Dieu, mais comme je n'ai pas envie d'être volé ni égorgé dans mon sommeil, souffrez que je donne au préalable congé à mes domestiques[7].

L'humanisme

Toute l'œuvre de Voltaire est un combat contre le fanatisme et l'intolérance, et cela dès La Henriade en 1723. « On entend aujourd'hui par fanatisme une folie religieuse, sombre et cruelle. C'est une maladie qui se gagne comme la petite vérole. » Dictionnaire philosophique, 1764, article Fanatisme.

Il a en tout cas lutté contre le fanatisme, celui de l'Église catholique comme celui du protestantisme, symboles à ses yeux d'intolérance et d'injustice. Tracts, pamphlets, tout fut bon pour mobiliser l'opinion publique européenne. Il a aussi misé sur le rire pour susciter l'indignation : l'humour, l'ironie deviennent des armes contre la folie meurtrière qui rend les hommes malheureux. Les ennemis de Voltaire avaient d'ailleurs tout à craindre de son persiflage, mais parfois les idées nouvelles aussi. Quand en 1755, il reçoit le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, qui désapprouve l'ouvrage, répond en une lettre aussi habile qu'ironique :

- « J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie. [...] On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. [...] » (Lettre à Rousseau, 30 août 1755)

Le « patriarche de Ferney » représente éminemment l'humanisme militant du XVIIIe siècle. Comme l'a écrit Sainte-Beuve : « [...] tant qu'un souffle de vie l'anima, il eut en lui ce que j'appelle le bon démon : l'indignation et l'ardeur. Apôtre de la raison jusqu'au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant. »

Sa correspondance compte plus de 23 000 lettres connues tandis qu'il laisse à la postérité un gigantesque Dictionnaire philosophique qui reprend les axes principaux de son œuvre, une trentaine de contes philosophiques et des articles publiés dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. De nos jours, son théâtre, qui l'avait propulsé au premier rang de la scène littéraire (Mérope, Zaïre et d'autres), ainsi que sa poésie (la Henriade, considérée comme la seule épopée française au XVIIIe siècle) sont oubliés.

C'est à Voltaire, avant tout autre, que s'applique ce que Condorcet disait des philosophes du XVIIIe siècle, qu'ils avaient « pour cri de guerre : raison, tolérance, humanité ».

La justice

Voltaire s'est passionné pour plusieurs affaires et s'est démené afin que justice soit rendue.

- L'affaire Calas (1762)

- L'affaire Sirven (1764)

- L'affaire du chevalier de La Barre (1766)

- L'affaire Lally-Tollendal (1776)

Ce combat est illustré par cette citation fameuse et pourtant apocryphe apparue en 1906 [8] :

«Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »

À croire certains commentateurs (Norbert Guterman, A Book of French Quotations, 1963), cette citation reposerait sur une lettre du 6 février 1770 à un abbé Le Riche où Voltaire dirait : « Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. » En fait, cette lettre existe mais la phrase n'y figure pas, ni même l'idée. (Voir le texte complet de cette lettre à l'article Tolérance.)

En revanche, cette pseudo-citation a sa source dans le passage suivant :

« J'aimais l'auteur du livre de l'Esprit Helvétius. Cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble ; mais je n'ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu'il débite avec emphase. J'ai pris son parti hautement, quand des hommes absurdes l'ont condamné pour ces vérités mêmes. » (Questions sur l'Encyclopédie, article « Homme »).

Son esthétique

La conception du goût en termes de sentiments a pu mener à une conception relativiste de l'art, légitimant l'adage populaire « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Cet adage signifie qu'une chose n'est jamais belle absolument ou selon des critères objectifs (comme la symétrie ou les autres critères fondés sur les mathématiques, suivant la conception grecque de l'art et du canon), mais qu'elle est belle suivant la subjectivité toute personnelle de l'observateur. Il n'y a donc pas de débat rationnel et argumenté possible pour déterminer si une œuvre d'art est belle ou pas. En effet, une émotion ou une sensation est toujours quelque chose d'intime, qui sera différent de l'émotion qu'un autre ressent. Si le « beau » se résume à un sentiment éprouvé face à l'œuvre d'art (ou face à une chose naturelle), alors le « beau » est une notion toute subjective.

Voltaire développe ce relativisme esthétique dans son article « Beau » du Dictionnaire philosophique (1764). Il s'en prend notamment à la conception platonicienne du Beau (en termes d'intellectualité quasi-mystique). Il lui oppose une conception toute empirique et subjectiviste :

« Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le to kalon. Il vous répondra que c’est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté. Interrogez le diable; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes, et une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par du galimatias; il leur faut quelque chose de conforme à l’archétype du beau en essence, au to kalon. »Il n'y a pas de plaisir artistique désintéressé, puisque l'on trouve beau ce qui produit en nous du plaisir, y compris l'excitation sexuelle (suivant l'exemple voltairien de l'attirance sexuelle entre le crapaud et sa femelle).

Le beau est donc un sentiment de plaisir, et non un concept intellectuel d'harmonie :

« [...] pour donner à quelque chose le nom de beauté, il faut qu’elle vous cause de l’admiration et du plaisir. Il convint que cette tragédie lui avait inspiré ces deux sentiments, et que c’était là le to kalon, le beau. »En conclusion, il est inutile de théoriser le beau comme si c'était un concept mathématique ou purement intellectuel (à l'instar du nombre ou du triangle par exemple, qui sont des entités objectives et indépendantes de l'expérience) : le beau est relatif, et le philosophe « [...] s’épargna la peine de composer un long traité sur le beau. »

Aspects divers

Voltaire et l'argent

Voltaire est mort à la tête d'une immense fortune : « un des premiers revenus de France, dit-on ! » (Jean Goldzink, Voltaire, ISBN 2-07-053079-5).

Ses revenus viendraient :

- de sa plume ; dans son Commentaire historique sur les œuvres de l'auteur de la Henriade il évoque le succès de cette œuvre publiée en Grande-Bretagne grâce à la protection du roi,

- de la poche des princes ; selon les époques : George Ier de Grande-Bretagne, Louis XV, Frédéric II, Catherine II de Russie ;

- de placements divers : loterie, prêts à l'aristocratie, investissements maritimes : en 1758 entrent dans le port de Cadix des bateaux chargés d'or des Amériques où il avait placé une partie de sa fortune ;

Il n'a guère abordé le sujet, et l'on considère qu'il a gardé le secret dans deux domaines : ses affaires, et ses amours avec sa nièce.

Voltaire et l'esclavagisme

Certains auteurs modernes, cherchant parfois à écorner l'image d'un Voltaire philanthrope et apôtre des droits de la personne humaine désignent parfois Voltaire comme « esclavagiste ». Ils s'appuient notamment sur le fait que Voltaire écrive, de manière ironique, dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des Nations : « Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les Nègres ; on nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir. »

Cependant, Voltaire a fermement condamné l'esclavagisme. Le texte le plus célèbre est la dénonciation des mutilations de l'esclave de Surinam dans Candide [9] mais son corpus comporte plusieurs autres passages intéressants. Dans le « Commentaire sur l'Esprit des lois » (1777), il félicite Montesquieu d'avoir jeté l'opprobre sur cette odieuse pratique. [10]

Il s'est également enthousiasmé pour la libération de leurs esclaves par les quakers de Pennsylvanie en 1769.

De la même manière le fait qu'il considère en 1771 que « de toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste, et peut-être la seule juste »[11], guerre que des esclaves ont mené contre leurs oppresseurs, plaide assurément en faveur de la thèse d'un Voltaire antiesclavagiste.

Lors des dernières années de sa vie, en compagnie de son avocat et ami Christin, il a lutté pour la libération des « esclaves » du Jura qui constituaient les derniers serfs présents en France et qui, en vertu du privilège de la main-morte, étaient soumis aux moines du chapitre de Saint-Claude (Jura). C'est un des rares combats politiques qu'il ait perdu ; les serfs ne furent affranchis que lors de la Révolution française, dont Voltaire inspira certains des principes.

A tort, on a souvent prétendu que Voltaire s'était enrichi en ayant participé à la traite des noirs. On invoque à l'appui de cette thèse une lettre qu'il aurait écrite à un négrier de Nantes pour le remercier de lui avoir fait gagner 600 000 livres par ce biais. En fait, cette prétendue lettre est un faux [12].

Voltaire et l'antisémitisme

Parmi les auteurs modernes, d'aucuns désignent Voltaire comme « antisémite »[13]. Ils s'appuient notamment sur le fait que Voltaire écrive dans l'article « Tolérance » du Dictionnaire philosophique : « C'est à regret que je parle des Juifs : cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. Mais tout absurde et atroce qu'elle était, la secte des saducéens fut paisible et honorée, quoiqu'elle ne crût point l'immortalité de l'âme, pendant que les pharisiens la croyaient[14]. »

L'historien de la Shoah, Léon Poliakov, qui a intitulé De Voltaire à Wagner le tome III de son Histoire de l'antisémitisme fait de Voltaire, « le pire antisémite français du XVIIIe siècle[15] ». Selon lui ce sentiment se serait aggravé dans les quinze dernières années de la vie de Voltaire. Il paraîtrait alors lié au combat du philosophe contre l'église chrétienne. Pour Pierre-André Taguieff[16], « Les admirateurs inconditionnels de la « philosophie des Lumières », s'ils prennent la peine de lire le troisième tome (De Voltaire à Wagner) de l'Histoire de l'antisémitisme, paru en 1968, ne peuvent que nuancer leurs jugements sur des penseurs comme Voltaire ou le baron d'Holbach, qui ont reformulé l'antijudaïsme dans le code culturel « progressiste » de la lutte contre les préjugés et les superstitions ».

Cependant, pour Bernard Lazare, « si Voltaire fut un ardent judéophobe, les idées que lui et les encyclopédistes représentaient n'étaient pas hostiles aux Juifs, puisque c'étaient des idées de liberté et d'égalité universelle[17]. »

D'autres notent que l'existence de passages contradictoires[18] dans l'œuvre de Voltaire ne permet pas de conclure péremptoirement au racisme ou à l'antisémitisme du philosophe. « L'antisémitisme n'a jamais cherché sa doctrine chez Voltaire », indique ainsi Roland Desné, qui écrit : « Il est non moins vrai que ce n'est pas d'abord chez Voltaire qu'on trouve des raisons pour combattre l'antisémitisme. Pour ce combat, il y a d'abord l'expérience et les raisons de notre temps. Ce qui ne signifie pas que Voltaire, en compagnie de quelques autres, n'ait pas sa place dans la lointaine genèse de l'histoire de ces raisons-là[19]. »

Voltaire à la résidence de Frédéric II à Potsdam, en Prusse. Détail d'une gravure de Pierre Charles Baquoy, d'après N. A. Monsiau.

Voltaire à la résidence de Frédéric II à Potsdam, en Prusse. Détail d'une gravure de Pierre Charles Baquoy, d'après N. A. Monsiau.

Voltaire et l'islam

Déiste, Voltaire était attiré par la rationalité apparente de l'islam, « religion sans clergé, sans miracle et sans mystères ». Reprenant la thèse déiste de Henri de Boulainvilliers, il apercevait dans le monothéisme musulman une conception plus rationnelle que celle de la Trinité chrétienne[20].

Jusque vers le milieu des années 40, notamment dans sa tragédie Le Fanatisme ou Mahomet, Voltaire considère Mahomet comme un « imposteur », un « faux prophète », un « fanatique » et un « hypocrite »[21],[22]. Toutefois selon Pierre Milza, la pièce a surtout été « un prétexte à dénoncer l'intolérance des Chrétiens - catholiques de stricte observance, jansénistes, protestants - et les horreurs perpétrées au nom du Christ »[23]. Pour Voltaire, Mahomet « n'est ici autre chose que Tartuffe les armes à la main »[24]. Voltaire écrira aussi en 1742 dans une lettre à M.de Missy: « Ma pièce représente, sous le nom de Mahomet, le prieur des Jacobins mettant le poignard à la main de Jacques Clément »[25]. Plus tard, après avoir lu Henri de Boulainvilliers et Georges Sale[26], il reparle de Mahomet et de l'islam dans un article « De l'Alcoran et de Mahomet » publié en 1748 à la suite de sa tragédie. Dans cet article, Voltaire maintient que Mahomet fut un « charlatan », mais « sublime et hardi » [27] et écrit qu'il n'était en outre pas un illettré[28]. Puisant aussi des renseignements compémentaires dans la Bibliothèque orientale d'Herbelot, Voltaire, selon René Pomeau, porte un « jugement assez favorable sur le Coran » ou il y trouve, malgré « les contradictions, les absurdités, les anachronismes », une « bonne morale » et « une idée juste de la puissance divine » et y « admire surtout la définition de Dieu »[29]. Ainsi il « concède désormais »[30] que « si son livre est mauvais pour notre temps et pour nous, il était fort bon pour ses contemporains, et sa religion encore meilleure. Il faut avouer qu’il retira presque toute l’Asie de l’idolâtrie » et qu' « il était bien difficile qu’une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre ». Il considère que « ses lois civiles sont bonnes; son dogme est admirable en ce qu’il a de conforme avec le nôtre » mais que « les moyens sont affreux; c’est la fourberie et le meurtre »[31].

Après avoir estimé plus tard qu'il avait fait dans sa pièce Mahomet « un peu plus méchant qu'il n'était »[32], c'est dans la biographie de Mahomet rédigée par Henri de Boulainvilliers que Voltaire puise et emprunte, selon René Pomeau, « les traits qui révèlent en Mahomet le grand homme »[33]. Ainsi, à partir des années 1750 et surtout dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des Nations dans lequel il consacre, en historien cette fois, plusieurs chapitres à l'islam[34],[35], Voltaire « porte un jugement presque entièrement favorable »[36] sur Mahomet qu'il qualifie de « poète » [37], de « grand homme » à l'image d'Alexandre le Grand[38] qui a « changé la face d'une partie du monde » et qui « joua le plus grand rôle qu’on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes » [39],[40],[41] tout en nuançant la sincérité de Mahomet qui imposa sa foi par « des fourberies nécessaires ». Il considère que si « le législateur des musulmans, homme puissant et terrible, établit ses dogmes par son courage et par ses armes », sa religion devint cependant « indulgente et tolérante »[42]. La dernière phrase de Voltaire sur l'islam se situe en 1772 dans Il faut prendre un parti où il décrit la religion musulmane comme « sage », « sévère », « chaste », « humaine » et « tolérante »[43].

Ses propos sur Mahomet lui valent les foudres des jésuites et notamment de l'abbé Claude-Adrien Nonnotte[44],[45].

Dans l'Essai sur les mœurs, Voltaire se montre également « plein d'éloges pour la civilisation musulmane et pour l'islam en tant que règle de vie »[46]. Il compare ainsi le « génie du peuple arabe » au « génie des anciens Romains » [47] et écrit que « dans nos siècles de barbarie et d’ignorance, qui suivirent la décadence et le déchirement de l’Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes: astronomie, chimie, médecine » [48],[49] et que « dès le second siècle de Mahomet, il fallut que les chrétiens d’Occident s’instruisissent chez les musulmans » [50].

Il y a donc deux représentations de Mahomet chez Voltaire, l'une religieuse selon laquelle Mahomet est un prophète comme les autres qui exploite la naïveté des gens et répands la superstition et le fanatisme mais qui prêche l'unicité de Dieu et l'autre, politique, selon laquelle Mahomet est un grand homme d'État comme Alexandre le Grand et un grand législateur qui a fait sortir ses contemporains de l'idôlatrie[51]. Ainsi selon Diego Venturino la figure de Mahomet est ambivalente chez Voltaire, qui admire le législateur mais déteste le conquérant et le pontife qui a établi sa religion par la violence[52]. Pour Dirk van der Cruysse l'image plus nuancée de Mahomet dans l'Essai sur les mœurs est nourrie en partie par « l'antipathie que Voltaire éprouvait à l'égard du peuple Juif ». Selon lui, les « inefficacités de la révélation judéo-chrétienne » comparées au « dynamisme de l'islam » soulève chez Voltaire une « admiration sincère mais suspecte ». Van der Cruysse considère le discours voltairien sur Mahomet comme un « tissu d'admiration et de mauvaise foi mal dissimulé » qui vise moins le prophète lui-même que les spectres combattus par Voltaire à savoir le « fanatisme et l'intolérance du christianisme et du judaïsme »[53].

Voltaire et le christianisme

Comme Boulainvilliers et Sale, Voltaire attaque également frontalement le christianisme : tant qu’il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde, et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde [54]. »

De même, avec Examen important de milord Bolingbroke ou le tombeau du fanatisme[55]. Jésus y est caricaturé comme un chef de parti, un gueux, un homme de la lie du peuple qui voulait former une secte[55].

Voltaire et le protestantisme

L'engagement de Voltaire pour la liberté religieuse est célèbre, et un des épisode les plus connus en est l'affaire Calas. Ce protestant, injustement accusé d'avoir tué son fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme est mort roué en 1762. En 1763, Voltaire publie son Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas qui bien qu'interdit aura un retentissement extraordinaire et amènera à la réhabilitation de Calas deux ans plus tard. Au départ, il n'éprouvait pas pour lui de sympathies particulières, au point d'écrire le 22 mars 1762, dans une lettre privée au conseiller Le Bault : « Nous ne valons pas grand'chose, mais les huguenots sont pires que nous, et de plus ils déclament contre la comédie ». Il venait alors d'apprendre l'exécution de Calas et, encore mal informé, il croyait à sa culpabilité. Mais des renseignements lui parviennent et, le 4 avril, il écrit à Damilaville : « Il est avéré que les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes. Presque tout le Languedoc en gémit avec horreur. Les nations étrangères, qui nous haïssent et qui nous battent, sont saisies d'indignation. Jamais, depuis le jour de la Saint-Barthélemy, rien n'a tant déshonoré la nature humaine. Criez, et qu'on crie. » Et il se lance dans le combat pour la réhabilitation. En 1765, Voltaire prend fait et cause pour la famille Sirven, dans une affaire très similaire ; cette fois-ci il réussira à éviter la mort aux parents. Cependant, bien qu'impressionné par la théologie des quakers, et révolté par le massacre de la Saint-Barthélemy (Voltaire était pris de malaises tous les 24 août), Voltaire n'a pas de sympathie particulière pour le protestantisme établi[56]. Dans sa lettre du 26 juillet 1769 à la duchesse de Choiseul, il dit bien crûment : « Il y a dans le royaume des Francs environ trois cent mille fous qui sont cruellement traités par d’autres fous depuis longtemps. »

Informations complémentaires

- On qualifia souvent Voltaire de franc-maçon[57] sans tablier, car il s'était tenu à l'écart de cette confrérie bien qu'il eût des conceptions voisines. Au soir de sa vie, il accepta pourtant d'entrer dans la loge des Neuf Sœurs (que fréquentait aussi Benjamin Franklin). On le dispensa vu son âge des habituelles épreuves ainsi que du rite du bandeau sur les yeux, celui-ci semblant déplacé sur un homme qui avait été considéré par beaucoup comme l'un des plus clairvoyants de son époque. Il revêtit à cette unique occasion le tablier de Claude-Adrien Helvétius, qu'il embrassa avec respect. Les honneurs funèbres lui furent rendus en loge le 28 novembre de cette même année.

- La Henriade lui fut inspirée par sa maîtresse, la maréchale de Villars. Après leur rupture, Voltaire lui adressa ce madrigal[58]:

- « Quand vous m'aimiez, mes vers étaient aimables,

- Je chantais dignement vos grâces, vos vertus :

- Cet ouvrage naquit dans ces temps favorables ;

- Il eût été parfait ; mais vous ne m'aimez plus. »

- En 2000, Frédéric Lenormand publie un roman, La Jeune fille et le philosophe, évoquant l'adoption par Voltaire d'une descendante de la famille Corneille. L'anecdote est tirée du récit qu'en fit Voltaire dans sa correspondance. Hanté par l'ombre de Corneille, il lui sembla extraordinaire de devenir le père adoptif d'une de ses descendantes. C'est pour constituer une dot à cette jeune fille qu'il publia une nouvelle édition des pièces de Corneille, vendue par souscription à tous les princes d'Europe. À noter que la fille de sa pupille fut emprisonnée à Paris sous la Terreur, comme Belle et Bonne, et comme la belle-fille de la belle Émilie, la duchesse du Châtelet, qui fut même guillotinée.

- Le paléontologue Pierre Teilhard de Chardin, promoteur ardent de l'idée de noosphère, a pour aïeule une sœur de Voltaire.

- Il est nécessaire de faire justice d'une légende trop répandue. Il est courant d’entendre que Voltaire disait à propos de Marivaux et d'autres : « Grands compositeurs de rien, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toiles d'araignées ». Or, s'il est exact que cette expression se rencontre effectivement chez Voltaire, elle ne vise nullement Marivaux. On la trouve dans sa lettre du 27 avril 1761 à l'abbé Trublet où il écrit : « Je me souviens que mes rivaux et moi, quand j'étais à Paris, nous étions tous fort peu de chose, de pauvres écoliers du siècle de Louis XIV, les uns en vers, les autres en prose, quelques-uns moitié prose, moitié vers, du nombre desquels j'avais l'honneur d'être; infatigables auteurs de pièces médiocres, grands compositeurs de riens, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. » Quant au nom de l'auteur du Jeu de l'amour et du hasard, il ne se trouve pas une seule fois dans la lettre.

Les influences des autres cultures dans ses ouvrages ou l'exotisme voltairien

Dans les ouvrages de Voltaire, on trouve les empreintes de plusieurs cultures. À part la civilisation gréco-romaine, il y a l'Orient qui lui sert parfois d'alibi pour opérer une double critique (critique de sa propre société et de la société représentée). L'influence de l'Orient apparaît par exemple dans le conte Zadig. N'oublions pas qu'il est aussi influencé par la culture anglaise.

Pseudonymes de François Marie Arouet

(liste non exhaustive ...)

Abauzit, Docteur Akakia, Irénée Alethes, Ivan Alethof, Archevêque Alexis de Novgorod, Aumôniers de RDP, de Francheville, Monsieur Hume, Volter, Arouet de Voltaire, Auteur du compère Matthieu, Bourdillon Joseph, Démad, Étallonde de Morival, Évhémère, Fatéma, Monsieur Formey, Good-Natur’d Vellvisher, Docteur Goodheart, Charles Gouju, Gabriel Grasset, Huet, Kaiserling, Lantin, Abbé de la Caille, La Lindelle, La Visclède, de l’Écluse, Le P. l’Escarbotier, Mamaki, de Morza, Comte de Passeran, Un Proposant, Le Docteur Ralph, Josias Rossette, Saint-Didier, Saint-Hiacinte, Saint-Hyacinte, Sherloc, Abbé Tamponet, Thomson, Feu Mr Thomson, Abbé de Tilladet, Comte de Tournay, Antoine Vadé, Catherine Vadé, François-Marie Arouet de Voltaire, Good-Natur’d Wellwisher, Wolter, Arovet, Jérôme Carré...

Ouvrages de Voltaire

- Œdipe, 1718

- La Ligue ou Henry le grand, poème épique, 1723

- Mariamne (ou Hérode et Mariamne), 1724

- La Henriade, 1728

- Histoire de Charles XII, 1730

- Brutus, 1730

- Zaïre, 1732

- Le temple du goût, 1733

- Epître à Uranie, 1733

- Lettres anglaises ou Lettres philosophiques, 1734

- Adélaïde du Guesclin, 1734

- Le fanatisme ou Mahomet, 1741

- Mondain, 1736

- Épître sur Newton, 1736

- Traité de métaphysique, 1736

- L'Enfant prodigue, 1736

- Essai sur la nature du feu, 1738

- Éléments de la philosophie de Newton, 1738

- Zulime, 1740

- Mérope, 1743

- Zadig (ou La Destinée), 1748

- Sémiramis 1748

- Le monde comme il va, 1748

- Nanine, ou le Péjugé vaincu, 1749

- Le Siècle de Louis XIV, 1751

- Micromégas, 1752

- Rome sauvée, 1752

- Le Duc de Foix, 1752

- La Pucelle d'Orléans, 1755, poème héroï-comique

- Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756

- Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756

- Histoire des voyages de Scarmentado écrite par lui-même, 1756

- Candide ou l'Optimisme, 1759

- Le Caffé ou l'Ecossaise, 1760

- Tancrède, 1760

- Histoire d'un bon bramin, 1761

- Olympie, 1762

- Traité sur la tolérance, 1763

- Ce qui plaît aux dames, 1764

- Dictionnaire philosophique portatif, 1764

- Jeannot et Colin, 1764

- De l'horrible danger de la lecture, 1765

- Petite digression, 1766

- Le Philosophe ignorant, 1766

- Les Questions de Zapata (1767)

- L'Ingénu, 1767

- L'Homme aux 40 écus, 1768

- La Princesse de Babylone, 1768

- Canonisation de saint Cucufin, 1769

- Questions sur l'Encyclopédie, 1770

- Les lettres de Memmius, 1771

- Il faut prendre un parti, 1772

- Le Cri du Sang Innocent, 1775

- De l'âme, 1776

- La Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de S. M. L. R. D. P., 1776

- Dialogues d'Euhémère, 1777

- Irène, 1778

- Agathocle, 1779

- Correspondance avec Vauvenargues, établie en 2006

16 volumes de ses œuvres ont paru dans la Bibliothèque de la Pléiade, dont 13 sur sa correspondance (édition définitive de Theodore Besterman, 1977-1993).

Bibliographie

Témoignage

- Sébastien Longchamp [Valet de chambre et copiste de Voltaire, de 1746 à 1751.], Anecdotes sur la vie privée de Monsieur de Voltaire. Texte établi par Frédéric S. Eigeldinger. Présenté et annoté par Raymond Trousson. Éditions Honoré Champion, 2009. 1 vol., 344, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-7453-1861-9

Ouvrages

- André Bellessort, Essai sur Voltaire, Perrin, 1938

- Rémy Bijaoui, Voltaire avocat. Calas, Sirven et autres affaires..., Paris, Tallandier, 1994 (ISBN 2235021182)

- Guy Chaussinand-Nogaret, Voltaire et le siècle des Lumières, Bruxelles, Éditions Complexe, 1994

- Max Gallo, Moi, j'écris pour agir : vie de Voltaire, Paris, Fayard, 2008

- Jean Goldzink, Voltaire, la légende de saint Arouet, Paris, Gallimard, 1989

- Jean Goulemot, André Magnan, Didier Masseau (dir.), Inventaire Voltaire, Paris, Gallimard, 1995 (coll. "Quarto") (ISBN 2070737578)

- Véronique Le Ru, Voltaire newtonien. Le combat d'un philosophe pour la science, Paris, Vuibert/ADAPT, 2005 (ISBN 2711753743), (ISBN 29096800665)

- Éliane Martin-Haag, Voltaire. Du cartésianisme aux Lumières, Paris, Vrin, 2002 (ISBN 2711615375)

- Xavier Martin, Voltaire méconnu : aspects cachés de l'humanisme des Lumières (1750-1800), Paris, Dominique Martin Morin, 2006 (ISBN 285652303X)

- Sylvain Menant, Esthétique de Voltaire, Paris, SEDES, 1995 (ISBN 2718115556)

- Patricia Ménissier, Les Amies de Voltaire dans la correspondance : 1749-1778, Paris, H. Champion, 2007.

- Pierre Milza, Voltaire, Perrin, 2007, (ISBN 2262022518)

- Jean Orieux, Voltaire, Flammarion, 1966

- Roger Peyrefitte, Voltaire, sa jeunesse et son temps, Albin Michel, 1985

- René Pomeau, La Religion de Voltaire, Paris, Colin, 1956 (2e éd. 1969)

- René Pomeau, Politique de Voltaire, Paris, Colin, 1963 (3eéd. 1994) (ISBN 2200215797)

- René Pomeau (dir.), Voltaire en son temps, Paris, Fayard, 1995 (2 vol.) (ISBN 2213595535)

- Charles Porset, Voltaire humaniste, Paris, Edimaf, 2003

- Raymond Trousson, Voltaire 1778-1878, Paris, PUPS, 2008

- Raymond Trousson, Jeroom Vercruysse (dir.), Dictionnaire général de Voltaire par lui-même, Paris, Champion, 2003 (ISBN 2745307657)

- René Vaillot, Voltaire en son temps. 2. Avec Mme Du Châtelet : 1734-1749, Oxford Voltaire Foundation, 1988.

- André Versaille (éd.), Dictionnaire de la pensée de Voltaire, Bruxelles, éditions Complexe, 1994 (ISBN 2870275307)

- Pierre Lepape, Voltaire le conquérant : naissance des intellectuels au siècle des Lumières, Paris, Seuil, 1997

- Ghislain Waterlot, Voltaire : le procureur des Lumières, Paris, Michalon, 1996

Périodiques

- Revue Voltaire, n° 1, 2001- (ISBN 2-84050-223-2)

- Cahiers Voltaire, n° 1, 2002- (ISBN 2845590164)

Articles connexes

- Institut et musée Voltaire

- Jeanne d'Arc: naissance d'un mythe

- Pic de la Mirandole

Liens externes

- Citations de Voltaire

- Institut et Musée Voltaire de Genève

- La Société Voltaire, fondée en 2000, est ouverte à tous, et publie la revue annuelle Cahiers Voltaire

- La Société des Etudes Voltairiennes, société savante fondée en 2000, publie annuellement la Revue Voltaire

- Livres philosophiques de Voltaire en texte intégral

- Plusieurs ouvrages sont disponibles sur le site du Projet Gutenberg.

- Voltaire intégral

- Voltaire, par Goethe, sur Wikisource

- Voltaire, son œuvre en version audio

- "Monsieur de Voltaire" : correspondance voltairienne

Notes et références

- ↑ Voltaire n’a pas seulement contesté sa date de naissance mais aussi sa filiation. Tardivement, après 1750, Il se dit à plusieurs reprises fils de Monsieur de Rochebrune, issu d’une famille noble de Haute-Auvergne et ancien client de François Arouet . En 1756, à l’occasion d’une visite de d’Alembert aux Délices, Jean Louis du Pan, témoin de la scène, rapporte ses propos (René Pomeau, Voltaire en son temps, tome I, p.132) : « Je crois aussi certain que d’Alembert est le fils de Fontenelle, comme il est sûr que je le suis de Roquebrune. ( …) Voltaire prétendit que l’honneur de Madame sa mère consistait à avoir préféré un homme d’esprit comme était Roquebrune, mousquetaire, officier, auteur, à Monsieur son père qui pour le génie était un homme très commun, et dit qu’il s’était toujours flatté d’avoir l’obligation de sa naissance à Roquebrune. » Aucune certitude n’existe sinon que l’idée d’une naissance illégitime et d’un lien de sang avec la noblesse d’épée ne déplaisait pas à Voltaire.

- ↑ Pierre Lepape, Voltaire le conquérant, Seuil, 1994, p.24

- ↑ Voir entre autres Voltaire en son temps de René Pomeau, la plus grande autorité sur ce philosophe, page 582, tome II.

- ↑ Voltaire à M. de Cideville, 3 septembre 1731 Correspondance I, Paris, Gallimard-Pléiade, 1963, pp. 309-310

- ↑ Épinay (Louise Florence d’), Mémoires, Paris, Charpentier, 1865 II, p. 421, lettre de Mme d’Épinay à Grimm.

- ↑ Gravure de Moreau le jeune, http://www.visitvoltaire.com/f_voltaire's_later_life_last_trip_to_paris.htm

- ↑ On rencontre cette idée dans le Dictionnaire philosophique à l'article « Enfer » : « Il n’y a pas longtemps qu’un théologien calviniste, nommé Petit-Pierre, prêcha et écrivit que les damnés auraient un jour leur grâce. Les autres ministres lui dirent qu’ils n’en voulaient point. La dispute s’échauffa; on prétend que le roi, leur souverain, leur manda que puisqu’ils voulaient être damnés sans retour, il le trouvait très bon, et qu’il y donnait les mains. Les damnés de l’église de Neuchâtel déposèrent le pauvre Petit-Pierre, qui avait pris l’enfer pour le purgatoire. On a écrit que l’un d’eux lui dit : « Mon ami, je ne crois pas plus à l’enfer éternel que vous; mais sachez qu’il est bon que votre servante, que votre tailleur, et surtout votre procureur, y croient. » Le roi en question était Frédéric II de Prusse, qui était à l'époque souverain de Neuchâtel.

- ↑ Cette phrase qui est souvent attribuée à Voltaire semble apocryphe. Elle n'apparaît nulle part dans son œuvre publiée. Elle fut en fait formulée en 1906 dans The Friends of Voltaire, livre anglais d'Evelyn Beatrice Hall écrivant sous le pseudonyme de S. G. Tallentyre, pour résumer sa position : « I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it », avant d'être traduite en français.

- ↑ Chapitre 19 de Candide

- ↑ « Si quelqu'un a jamais combattu pour rendre aux esclaves de toute espèce le droit de la nature, la liberté, c'est assurément Montesquieu. Il a opposé la raison et l'humanité à toutes les sortes d'esclavage : à celui des nègres qu'on va acheter sur la côte de Guinée pour avoir du sucre dans les îles Caraïbes ; à celui des eunuques, pour garder les femmes et pour chanter le dessus dans la chapelle du pape ; [...] », Œuvres complètes de Voltaire, tome XXXI, « Commentaire sur l'Esprit des lois », Section « Esclavage », édition de 1893, p. 305.

- ↑ Aucun législateur de l’antiquité n’a tenté d’abroger la servitude; au contraire, les peuples les plus enthousiastes de la liberté, les Athéniens, les Lacédémoniens, les Romains, les Carthaginois, furent ceux qui portèrent les lois les plus dures contre les serfs. Le droit de vie et de mort sur eux était un des principes de la société. Il faut avouer que, de toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste, et peut-être la seule juste, Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, « Esclavage », 1771

- ↑ Lumières et esclavage de Jean Ehrard, André Versaille éditeur, 2008, p 28

- ↑ Il faut toutefois rappeler que ce terme n'a été forgé qu'un siècle après la mort de Voltaire. Cf.[1]

- ↑ [2] - voir aussi l'article Juifs [3]

- ↑ Poliakov, Souvenirs des temps passés, « Revue de la Shoah n°158 », p. 23.

- ↑ dans sa préface de la réédition de l'ouvrage de Poliakov, La Causalité diabolique

- ↑ Bernard Lazare, L'Antisémitisme : son histoire et ses causes, « VI. L'antijudaïsme depuis la Réforme jusqu'à la Révolution française », 1894 (sur Wikisource).

- ↑ Dans le Traité sur la tolérance par exemple, notamment les chapitres XXII et XXIII. Voir aussi ce texte dans lequel Voltaire préconise la solidarité de tous, incluant explicitement les juifs : Mélanges, Éditions Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven, « Remèdes contre la rage des âmes » 1961, p. 828.

- ↑ « Voltaire était-il antisémite ? », La Pensée, n° 203, janvier-février 1979, pp 70-84, repris in Maris-Hélène Cotoni (éd), Voltaire/Le Dictionnaire philosophique, Klincksieck, col. "Parcours critique, 1994, p.125.

- ↑ René Pomeau, La religion de Voltaire, A.G Nizet, 1995, pp.158

- ↑ Voltaire, Le Fanatisme ou Mahomet le prophète (1741), Œuvres complètes, éd. Garnier, 1875, tome 4, p. 135

- ↑ Mahomet le fanatique, le cruel, le fourbe, et, à la honte des hommes, le grand, qui de garçon marchand devient prophète, législateur et monarque, Recueil des Lettres de Voltaire (1739-41), Voltaire, éd. Sanson et Compagnie, 1792, Lettre à M. De Cideville, conseiller honoraire du parlement (5 mai 1740), p. 163

- ↑ Pierre Milza, Voltaire, Librairie Académique Perrin, 2007, p.638

- ↑ Je sais que Mahomet n’a pas tramé précisément l’espèce de trahison qui fait le sujet de cette tragédie...Je n'ai pas prétendu mettre seulement une action vraie sur la scène, mais des mœurs vraies, faire penser les hommes comme ils pensent dans les circonstances où ils se trouvent, et représenter enfin ce que la fourberie peut inventer de plus atroce, et ce que le Fanatisme peut exécuter de plus horrible. Mahomet n'est ici autre chose que Tartuffe les armes à la main. Je me croirai bien récompensé de mon travail, si quelqu'une de ces âmes faibles, toujours prêtes à recevoir les impressions d'une fureur étrangère qui n'est pas au fond de leur cœur, peut s'affermir contre ces funestes séductions par la lecture de cet ouvrage., Voltaire, Lettre à Frédéric II, Roi de Prusse, 20 janvier 1742

- ↑ Voltaire,Lettres inédites de Voltaire, Didier, 1856, t.1, Lettre à M. César De Missy, 1er septembre 1743, p.450

- ↑ René Pomeau, Voltaire en son temps, Fayard, 1995, t.1, Avec Madame du Châtelet par René Vaillot, p.407

- ↑ Morceau écrit et publié en 1748 dans le tome IV des Œuvres de Voltaire, à la suite de sa tragédie de Mahomet. Cet article présent dans certaines éditions posthumes augmentées du Dictionnaire philosophique ne figure pas dans la version originale du Dictionnaire philosophique qui comporte seulement 118 articles parus du vivant de Voltaire dans sa dernière version en 1769 (cf Dictionnaire philosophique, Raymond Naves et Olivier Ferret, Garnier, 2008):

- C’était un sublime et hardi charlatan que ce Mahomet, fils d’Abdalla.

- Le Koran est une rapsodie sans liaison, sans ordre, sans art; on dit pourtant que ce livre ennuyeux est un fort beau livre; je m’en rapporte aux Arabes, qui prétendent qu’il est écrit avec une élégance et une pureté dont personne n’a approché depuis. C’est un poème, ou une espèce de prose rimée, qui contient six mille vers. Il n’y a point de poète dont la personne et l’ouvrage aient fait une telle fortune. On agita chez les musulmans si l’Alcoran était éternel, ou si Dieu l’avait créé pour le dicter à Mahomet. Les docteurs décidèrent qu’il était éternel; ils avaient raison, cette éternité est bien plus belle que l’autre opinion. Il faut toujours avec le vulgaire prendre le parti le plus incroyable.

- On l’excuse sur la fourberie, parce que, dit-on, les Arabes comptaient avant lui cent vingt-quatre mille prophètes, et qu’il n’y avait pas grand mal qu’il en parût un de plus. Les hommes, ajoute-t-on, ont besoin d’être trompés. Mais comment justifier un homme qui vous dit « Crois que j’ai parlé à l’ange Gabriel, ou paye-moi un tribut? »

- Combien est préférable un Confucius, le premier des mortels qui n’ont point eu de révélation; il n’emploie que la raison, et non le mensonge et l’épée. Vice-roi d’une grande province, il y fait fleurir la morale et les lois: disgracié et pauvre, il les enseigne il les pratique dans la grandeur et dans l’abaissement; il rend la vertu aimable; il a pour disciple le plus ancien et le plus sage des peuples.

- Le comte de Boulainvilliers, qui avait du goût pour Mahomet, a beau me vanter les Arabes, il ne peut empêcher que ce ne fût un peuple de brigands; ils volaient avant Mahomet en adorant les étoiles; ils volaient sous Mahomet au nom de Dieu. Ils avaient, dit-on, la simplicité des temps héroïques; mais qu’est-ce que les siècles héroïques? c’était le temps où l’on s’égorgeait pour un puits et pour une citerne, comme on fait aujourd’hui pour une province.

- ↑ Les moines qui se sont déchaînés contre Mahomet, et qui ont dit tant de sottises sur son compte, ont prétendu qu’il ne savait pas écrire. Mais comment imaginer qu’un homme qui avait été négociant, poète, législateur et souverain, ne sût pas signer son nom? Si son livre est mauvais pour notre temps et pour nous, il était fort bon pour ses contemporains, et sa religion encore meilleure. Il faut avouer qu’il retira presque toute l’Asie de l’idolâtrie. Il enseigna l’unité de Dieu; il déclamait avec force contre ceux qui lui donnent des associés. Chez lui l’usure avec les étrangers est défendue, l’aumône ordonnée. La prière est d’une nécessité absolue; la résignation aux décrets éternels est le grand mobile de tout. Il était bien difficile qu’une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. En effet les musulmans ont fait autant de prosélytes par la parole que par l’épée. Ils ont converti à leur religion les Indiens et jusqu’aux nègres. Les Turcs même leurs vainqueurs se sont soumis à l’islamisme., Voltaire, 1748, Ibid.

- ↑ René Pomeau, La religion de Voltaire, A.G Nizet, 1995, p.157

- ↑ René Pomeau, Voltaire en son temps, Fayard, 1995, t.1, Avec Madame du Châtelet par René Vaillot, p.407

- ↑ Morceau écrit et publié en 1748 dans le tome IV des Oeuvres de Voltaire

- ↑ Il n'appartenait assurément qu'aux musulmans de se plaindre; car j'ai fait Mahomet un peu plus méchant qu'il n'était, Lettre à Mme Denis, 29 octobbre 1751, Lettres choisies de Voltaire, Libraires associés, 1792, t.2, p.113

- ↑ René Pomeau, La religion de Voltaire, A.G Nizet, 1995, pp.156-157

- ↑ Voltaire, Essais sur les Mœurs, 1756, Chap. VI. — De l’Arabie et de Mahomet

- ↑ Voltaire, Essais sur les Moeurs, 1756, Chap. VII. — De l’Alcoran, et de la loi musulmane. Examen si la religion musulmane était nouvelle, et si elle a été persécutante

- ↑ René Pomeau, Voltaire en son temps, Fayard, 1995, t.1, Avec Madame du Châtelet par René Vaillot, p.407

- ↑ Avez-vous oublié que ce poète était astronome, et qu’il réforma le calendrier des Arabes?, « Lettre civile et honnête a l’auteur malhonnête de la "Critique de l’histoire universelle de M. de voltaire" » (1760), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 24, p. 164

- ↑ Voltaire, « Mahomet avait le courage d'Alexandre », Le Dîner du comte de Boulainvilliers (1767), Œuvres complètes, éd. Garnier, 1875, tome 26, p. 580

- ↑ Ce fut certainement un très grand homme, et qui forma de grands hommes. Il fallait qu’il fût martyr ou conquérant, il n’y avait pas de milieu. Il vainquit toujours, et toutes ses victoires furent remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu’on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes, Remarques pour servir de supplément à l'Essais sur les Mœurs (1763), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 24, chap. 9-De Mahomet, p. 590

- ↑ J’ai dit qu’on reconnut Mahomet pour un grand homme; rien n’est plus impie, dites-vous. Je vous répondrai que ce n’est pas ma faute si ce petit homme a changé la face d’une partie du monde, s’il a gagné des batailles contre des armées dix fois plus nombreuses que les siennes, s’il a fait trembler l’empire romain, s’il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s’il a été législateur de l’Asie, de l’Afrique, et d’une partie de l’Europe., « Lettre civile et honnête a l’auteur malhonnête de la Critique de l’histoire universelle de M. de voltaire » (1760), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 24, p. 164

- ↑ Il y a je ne sais quoi dans ce Mahomet qui impose. Les religions sont comme les jeux du trictrac et des échecs : elles nous viennent de l'Asie. Il faut que ce soit un pays bien supérieur au nôtre, car nous n'avons jamais inventé que des pompons et des falbalas ; tout nous vient d'ailleurs jusqu'à l'inoculation, « Lettre à M.Le Chevalier de La Motte-Gefrard » (mars 1763), dans Œuvres complètes de Voltaire (1760), Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 44, p. 476

- ↑ « Essai sur les Mœurs et l’Esprit des Nations » (1756), dans Oeuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 11, chap. VII-De l’Alcoran, et de la loi musulmane, p. 244

- ↑ Sa religion est sage, sévère, chaste, et humaine : sage, puisqu’elle ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés, et qu’elle n’a point de mystères; sévère, puisqu’elle défend les jeux de hasard, le vin et les liqueurs fortes, et qu’elle ordonne la prière cinq fois par jour; chaste, puisqu’elle réduit à quatre femmes ce nombre prodigieux d’épouses qui partageaient le lit de tous les princes de l’Orient; humaine, puisqu’elle nous ordonne l’aumône bien plus rigoureusement que le voyage de la Mecque. Ajoutez à tous ces caractères de vérité la tolérance, « Il faut prendre un parti » (1772), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 28, chap, p. 547

- ↑ Les chrétiens n'avaient regardé jusqu'à présent le fameux Mahomet que comme un heureux brigand, un imposteur habile, un législateur presque toujours extravagant. Quelques Savants de ce siècle, sur la foi des rapsodies arabesques, ont entrepris de le venger de l'injustice que lui font nos écrivains. Il nous le donnent comme un génie sublime, et comme un homme des plus admirables, par la grandeur de ses entreprises, de ses vue, de ses succès, Claude-Adrien Nonnotte, Les erreurs de Voltaire, Jacquenod père et Rusand, 1770, t.I, p.70

- ↑ M. de Voltaire nous assure qu'il [Mahomet] avait une éloquence vive et forte, des yeux perçants, une physionomie heureuse, l'intrépidité d'Alexandre, la libéralité et la sobriété dont Alexandre aurait eu besoin pour être un grand homme en tout... Il nous représente Mahomet comme un homme qui a eu la gloire de tirer presque toute l'Asie des ténèbres de l'idolâtrie. Il extrait quelques paroles de divers endroits de l'Alcoran, dont il admire le Sublime. Il trouve que sa loi est extrêmement sage, ques ses lois civiles sont bonnes et que son dogme est admirable en ce qu'il se conforme avec le nôtre. Enfin pour prémunir les lecteurs contre tout ce que les Chrétiens ont dit méchamment de Mahomet, il avertit que ce ne sont guère que des sottises débitées par des moines ignorants et insensés., Nonnotte, Ibid, p.71

- ↑ René Pomeau, Voltaire en son temps, Fayard, 1995, t.1, Avec Madame du Châtelet par René Vaillot, p.407

- ↑ Il est évident que le génie du peuple arabe, mis en mouvement par Mahomet, fit tout de lui-même pendant près de trois siècles, et ressembla en cela au génie des anciens Romains., « Essais sur les Mœurs » (1756), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 11, chap. VI-De l’Arabie et de Mahomet, p. 237

- ↑ « Préface de l’Essai sur l’Histoire universelle » (1754), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 24, p. 49

- ↑ Si ces Ismaélites ressemblaient aux Juifs par l'enthousiasme et la soif du pillage, ils étaient prodigieusement supérieurs par le courage, par la grandeur d'âme, par la magnanimité., « Essai sur les Mœurs et l’Esprit des Nations » (1756), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 11, chap. VI-De l’Arabie et de Mahomet, p. 231

- ↑ « Essais sur les Mœurs » (1756), dans Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 11, chap. VI-De l’Arabie et de Mahomet, p.237

- ↑ Sadek Neaimi, L'Islam au siècle des Lumière, Harmattan, 2003, p.248

- ↑ « Imposteur ou législateur ? Le Mahomet des Lumières », in Religions en transition dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, Voltaire Foundation, 2000, p.251

- ↑ Dirk van der Cruysse, « De Bayle à Raynal, le prophète Muhammad à travers le prisme des Lumières », in De branche en branche: études sur le XVIIe et XVIIIe siècles français, Peeters Publishers, 2005, p.125

- ↑ Lettre à Frédéric II, roi de Prusse, datée du 5 janvier 1767

- ↑ a et b Faruk Bilici, « L'islam en France sous l'Ancien Régime et la Révolution : attraction et répulsion », Rives nord-méditerranéennes, 15 novembre 2005

- ↑ La préface de Voltaire et les Genevois de Jean Gaberel

- ↑ Voltaire franc-maçon de la Loge « Les Neuf Soeurs » Précis historique de l'Ordre de la Franc-Maçonnerie jusqu'en 1829 (tome II) Jean-Claude Bésuchet de Saunois - 1829

- ↑ François-Antoine Chevrier, Almanach des gens d'esprit, Londres, Jean Nourse, 1762, p. 110

Précédé par

Jean BouhierFauteuil 33 de l’Académie française

1746Suivi par

Jean-François Ducis- Portail de la littérature

- Portail de la philosophie

- Portail du XVIIIe siècle

- Portail des Lumières

Catégories : NPOV Religions et croyances | Article soupçonné de partialité | Naissance en 1694 | Décès en 1778 | Naissance à Paris | Écrivain français du XVIIIe siècle | Dramaturge français du XVIIIe siècle | Philosophe français | Philosophe du XVIIIe siècle | Philosophe des Lumières | Polémiste | Humaniste du XVIIIe siècle | Encyclopédistes | Connaissance de Denis Diderot | Critique des religions | Adversaire de la peine de mort | Écrivain genevois | Membre de l'Académie française | Académie des Jeux floraux | Académie de Berlin | Personnalité de la franc-maçonnerie initiée avant 1800 | Nom de plume | Œuvre de Voltaire | Personne inhumée au Panthéon de Paris

Wikimedia Foundation. 2010.