- Recouvrance (Brest)

-

Recouvrance

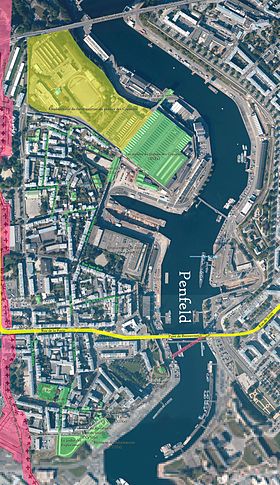

Recouvrance vue du ciel. Les rues en vert sont les rues anciennes de Recouvrance (dont le bâtis date principalement du XIXe siècle). Le tracés jaune est celui du tram.Administration Pays  France

FranceRégion Bretagne Département Finistère Ville Brest Géographie Coordonnées Géolocalisation sur la carte : Brest

modifier

Pour les articles homonymes, voir Recouvrance.

Pour les articles homonymes, voir Recouvrance.Recouvrance est le nom d'un célèbre quartier de Brest situé rive droite de la Penfeld, la rivière le long de laquelle Brest s'est construite, avec son arsenal militaire. Le nom Recouvrance vient du fait que dans la paroisse de Sainte Catherine (l'ancien nom de Recouvrance), on honorait une statue de vierge, Notre-Dame de Recouvrance qui a donné son nom au quartier. Recouvrer la terre c'est retrouver la terre : on priait Notre-Dame de Recouvrance pour faire un bon retour à sa terre de départ[1].

C'est un quartier populaire, peuplé de marins et d'ouvriers, et historiquement bretonnant par opposition à Brest-même (rive gauche), francophone. Les deux composantes historiques de Brest, Brest-même et Recouvrance sont reliées par le pont de Recouvrance, remplaçant le pont National, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tissu urbain de Recouvrance fut profondément remanié depuis la guerre, bien que le plan Mathon n’arasât pas la rive droite, comme ce fut le cas de la rive gauche, la Reconstruction lui fit perdre ses remparts et de très nombreuses bâtisses. Il subsiste néanmoins encore quelques témoignages importants du vieux Brest comme quelques rues anciennes, où Recouvrance a su garder son caractère « en pente » avec ses escaliers qui ont toujours fait partie de son identité.

Les habitants de Recouvrance étaient surnommés les Yannicks par opposition aux Ti-Zefs, habitants de Brest-même[2].

Géographie

Recouvrance est implantée sur la rive droite de la ria de la Penfeld qui débouche dans la rade de Brest. Recouvrance occupe un plateau incliné dont le bord tombe à pic sur la Penfeld[3] et dont l'altitude s'élève rapidement en s'éloignant de la rive. Ce plateau est entaillé par deux vallons, celui qui est emprunté par l'axe principal (actuels Pont de Recouvrance, rue de la Porte, rue Anatole France, en direction de Saint-Pierre-Quilbignon, l'autre à hauteur de Pontaniou, empruntant le tracé de la rue Fréminville grosso modo. De part et d'autre de ces deux vallons s'étagent des rues au tracé parallèle à la Penfeld, reliées à l'un ou l'autre des deux vallons par des escaliers (la rue de la Fontaine par exemple) ou par des rues à forte pente : par exemple, l'axe principal partant du Pont de Recouvrance est à 27,5 mètres à l'emplacement de l'ancienne Porte du Conquet, à 35,3 mètres à hauteur de Prat-Lédan, 73 mètres aux Quatre-Moulins, 81 mètres au Petit-Paris, 91 mètres dans le bourg de Saint-Pierre-Quibignon[4].

Histoire de Recouvrance

Article détaillé : Histoire de Brest.Antiquité

Moyen Âge

Recouvrance s'est d'abord appelé Sainte-Catherine (à l'époque, un simple groupe de cabanes de pêcheurs ainsi dénommé car un seigneur du Chastel y avait érigé une petite chapelle sous le vocable de sainte Catherine d'Alexandrie)[5]. C'est en 1346 que Jean IV de Montfort fonde dans le village de Sainte-Catherine la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance, nommée ainsi car l'on y déposait de nombreux ex-votos pour prier en faveur du bon retour (de la recouvrance) des bateaux partant de Brest[6]. Claudius Maria-Mayet écrit encore en 1859 : « Notre-Dame-de-Recouvrance (...), petite chapelle où, autrefois, les capitaines de vaisseaux allaient se recommander à Marie et entendre la messe, avant de s'embarquer »[7].

Recouvrance était le chef-lieu féodal de la région et jusqu'à 1681, probablement depuis la fin du XIIIe siècle, un fief de la famille du Châtel[8](Hervé du Chastel, dont l'existence est attestée par des actes en 1288 et 1294, l'aurait reçu en fief en remerciement de sa résistance lors d'un siège de Brest par les Anglais, probablement en 1296[9]). « La Motte-Tanguy, sur laquelle s'élèvera plus tard la bastide de Quilbignon, marquait le siège de cette juridiction »[10]. La tour avait été construite pour asseoir le pouvoir de cette seigneurie, en face du château qui représentait le pouvoir ducal[1].

Époque moderne

Un élément du système de défense brestois

Batteries du port de Brest, au premier plan celles situées côté Recouvrance (tableau de Louis-Nicolas Van Blarenberghe)

Batteries du port de Brest, au premier plan celles situées côté Recouvrance (tableau de Louis-Nicolas Van Blarenberghe)

Recouvrance est alors un des éléments du système de défense de Brest, fortifiée par Vauban en 1683 : en juin 1694, le Mercure galant écrit : « On a mis une nouvelle batterie de six mortiers dans l'enceinte de la Ville [Brest], qui battent la Rade, outre les sept qui estoient déjà au lieu appelé Recouvrance, et deux au château. On en a aussi mis deux dans le fossé de la Ville, trois à la pointe des Espagnols, deux sur l'Isle Longue et deux autres au Portzic. Il y en avait déjà dix en diffferens endroits, qui battent généralement toute la rade de Berteaume et de Camaret »[11].

Une description datée de 1792 fournit les précisions suivantes, parlant de la Penfeld :

« Ce canal (...) est un espèce de bras de mer plus étroit que ne l'est la Seine à Paris. Son embouchure qui donne dans la rade commence aux pieds de la citadelle. Il s'enfonce en serpentant à l'intérieur des terres et a cela d'avantageux que, de son entrée même, il est impossible d'appercevoir, non seulement aucun des vaisseaux qu'il renferme, mais encore aucun des bâtimens superbes et des magasins immenses qui le bordent : en sorte qu'en supposant, ce qui est physiquement impossible, que des vaisseaux ennemis pussent pénétrer jusqu'à son entrée, ils n'appercevroient pas encore les objets importans qu'il seroit de leur intérêt de détruire. Tous les soirs, au coup de canon de retraite, on tend d'une rive à l'autre une forte chaîne qui ferme l'entrée de ce canal : et de ce moment, il n'est plus possible à la plus petite chaloupe de pénétrer dans le port jusqu'au retour du jour, où un nouveau coup de canon annonce l'ouverture de cette chaîne que l'on a tendue la veille. L'entrée en est défendue du côté de brest par la citadelle ou château (...), et du côté de Recouvrance, par deux batteries formidables, dont l'inférieure est à la barbette. C'est là que sont placés les signaux d'où l'on répète ceux que l'on reçoit de l'entrée de la rade, autrement dite le Goulet, d'où l'on apperçoit tout ce qui se passe en pleine mer[12]. »

L'annexion par Brest

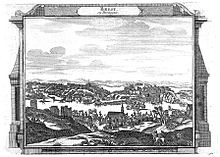

Recouvrance, la Penfeld et Brest (gravure de Der A. A. Van, XVIIe siècle, musée départemental breton, Quimper)

Recouvrance, la Penfeld et Brest (gravure de Der A. A. Van, XVIIe siècle, musée départemental breton, Quimper)

Selon Jean-Baptiste Ogée, vers 1600, Recouvrance était plus peuplé que Brest[13]. En 1670 encore, Recouvrance avait une population un peu supérieure à celle de Brest[14]. Par contre en 1771, un "Mémoire adressé par la Communauté [de Brest] aux États de Bretagne" parle de 12500 habitants à Brest et 10500 à Recouvrance[15] et en 1789, selon les estimations de Maurice Bernard, de 14400 et 12600 respectivement. Recouvrance est alors comprimée par sa ceinture de remparts qui bloque son essor alors que Brest a encore à l'époque de la place disponible intra-muros. Ce n'est qu'après la guerre de 1870 que l'urbanisation déborda extra-muros dans les quartiers des Quatre-Moulins, puis de Kerbonne, en direction du bourg de Saint-Pierre-Quilbignon[16].

Louis XIV guidé par les rapports du chevalier de Clerville en 1667 et ceux de l'intendant Chertemps du Seuil en 1670 et 1675, l'incorpore en 1680 à Brest, par lettres patentes[17] :

« Nous plaist qu'à l'avenir le bourg de Recouvrance, situé devant Notre dite ville de Brest et sur le port soit uni à Notre dite ville, pour jouir par les habitans du dit bourg des mesmes privilèges, droits et prérogatives dont jouissent les habitans de la dite ville,et ne faire ensemble qu'un seul corps de communauté qui sera gouverné ainsi que les autres villes de Notre province de Bretagne, et composé d'un maire, deux eschevins, un procureur syndic et un greffier[18]. »

De nombreux habitants de Recouvrance protestèrent contre l'incorporation de leur village à Brest, les contestations devinrent assez sérieuses pour que le 14 juillet 1682 le Duc de Chaulnes, gouverneur de la province de Bretagne, prenne un arrêté interdisant les procédures judiciaires contre cette décision.

Entre 1683 et 1689, Vauban fortifia les deux rives de Brest. Recouvrance sera désormais intra-muros jusqu'à la Reconstruction et dispose de l'une des deux portes d'entrée dans la ville, la Porte du Conquet[19]. Néanmoins, Recouvrance ne fait pas partie de Brest-même et Jacques Cambry note en 1794 que « les habitants de Recouvrance étaient traités par les Brestois avec une rudesse, une supériorité qui tenaient du mépris »[20]. Cette attitude a longtemps perduré si l'on en croit Étienne de Jouy qui écrit en 1826 : « Les habitants de Douric et de Recouvrance, séparés seulement par une rivière (...) [d]es Brestois [qui] les traitent avec une comique supériorité, que rien ne me parut autoriser »[21].

Maurice Bernard est du même avis, écrivant en évoquant la seconde moitié du XVIIIe siècle :

« On remarque entre Brest et Recouvrance, villes-sœurs également peuplées, unies par une même municipalité, mais souvent en désaccord, une profonde inégalité économique et sociale. Brest, plus riche, possède les plus gros contribuables, les négociants, les rentiers, les hommes de loi, les artisans aux métiers les plus relevés ; Recouvrance abrite une foule très dense d'ouvriers de l'arsenal, de matelots et d'humbles travailleurs. Cette inégalité sociale a pour corollaire l'inégalité politique : sur trois maires, deux sont pris à Brest, un seul à Recouvrance[22]. »

Un témoignage datant de 1900, mais évoquant le Recouvrance d'avant la construction du "Grand Pont" illustre que Recouvrance est resté longtemps psychologiquement isolé du reste de Brest : « Les nouvelles de la ville arrivaient par le légendaire crieur de journaux et les relations avec Brest, proprement dit, étaient peu fréquentes. On peut dire que les trois quart des habitants ne passaient pas la Penfeld trois fois par an ; bien des septuagénaires ne se rappelaient même pas l'avoir franchi trois fois dans leur vie… »[23]. De nos jours encore, certains habitants de "Brest-même" disent ne jamais aller sur la "rive droite" de la Penfeld et les Yannicks (surnom des habitants de Recouvrance) conservent un certain particularisme cultivé par exemple par la "Fête des Yanniks", la fête du quartier, créée en 1894, mais remplacée en 2010 par la "Fête des Remailleurs"[24], les remailleurs étant les artisans repriseurs qui réparaient minutieusement les filets de pêche[25].

Les "mauvaises mœurs" à Recouvrance

Le 4 juillet 1688, une supplique est adressée par des habitants de Recouvrance à l'évêque du Léon, car ils se plaignent « de ce qu'il s'estoit trouvé dans ledit Recouvrance plusieurs prestres dont la vie déréglée avait causé dans le public un grand scandale et, en second lieu, de ce que le nombre de prestres de la dite chapelle étant fort grand, les habitans qui, pour la plupart, n'estoient que de pauvres artisans, avoient estés souvent surchargés et incommodés par la rétribution exorbitante qu'ils estoient obligés de donner à cette multitude de prestres pour les enterrements et autres services »[26].

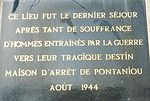

La prostitution fleurissait[27], les "filles de joie" étant parfois enfermées au Refuge royal[28] ou couvent de Pontaniou (lequel brûla peu avant 1789), au niveau de l'actuelle rue Saint-Malo[29], longée par le mur du terrain de la Madeleine, (l'établissement reçu aussi des filles huguenotes après la Révocation de l'Édit de Nantes) comme en témoigne le texte ci-après qui évoque l'année 1726 :

« L'établissement de Pontaniou, placé sous l'autorité de l'intendant de marine et sous la direction des Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, n'avait pas donné les résultats avantageux qu'on en avait d'abord espéré. Malgré le régime sévère auquel ces malheureuses étaient assujetties, lorsqu'on leur rendait la liberté, elles ne tardaient pas, poussées par la misère ou par de mauvais instincts, à retomber dans les mêmes écarts. On continuait de les arrêter et de les détenir. Les recteurs de Brest et de Recouvrance avaient mission de signaler à l'autorité celles qui méritaient de nouveau ce châtiment. Le nombre des détenues variait de 20 à 40, la dépense s'élevait à 360 livres par quartier. On aurait voulu la réduire, mais il fallait pourvoir au traitement de celles atteintes de syphilis (...). Un nouveau refuge fut créé du côté du Carpon. (..) On prescrivit d'en revenir à la justice expéditive en usage dans les places de guerre et de faire passer les prostituées par les verges. (...) À celles en récidive, en premier lieu la peine de prison ; en second lieu la mise au carcan, au pilori, sur la place du marché, par l'exécuteur de haute justice ; en troisième lieu, de les condamner au fouet et à être marquées d'une fleur de lys, puis chassées de la ville[30]. »

La catastrophe de la traversée de la Penfeld

Le port en Penfeld, à droite le quai côté Recouvrance (tableau de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, vue partielle)

Le port en Penfeld, à droite le quai côté Recouvrance (tableau de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, vue partielle)

L'obstacle de la ria de la Penfeld, où se trouve le port, rend la traversée difficile et parfois dangereuse, faute de pont :

« La communication entre les deux cités se faisait au moyen de bateaux en nombre plus ou moins suffisant pour assurer le passage des piétons, des bestiaux et des denrées. on payait un droit de passage : deux liards. Ce doit était minime, et cependant le mouvement de circulation était tel que ce droit avait fini par être affermé plus de 30000 francs par an. Non seulement le service de batelage n'était pas sans inconvénients, il n'était pas sans danger par les jours de mauvais temps ; c'est ainsi qu'un jour que les habitants de Recouvrance, leur clergé en tête, se rendaient à Brest pour se trouver à la procession du vœu de Louis XIII à laquelle ils étaient tenus d'assister, soixante d'entre eux se noyèrent par suite tant du gros temps que de la négligence des bateliers et du mauvais état des bateaux. Les bateliers donnaient alors beaucoup de besogne à la police. Se jouant des règlements, ils se coalisaient, et pour réduire le nombre de leurs voyages, tout en les rendant plus fructueux, ils s'entendaient. (...) Bien souvent la charge du bateau était triplée[31]. »

En 1754, le passage fut réglementé et son prix « fixé à un denier par personne, avec ordre pour les passeurs de partir quand douze personnes seraient embarquées. Les gens pressés pouvaient payer les douze deniers nécessaires et se faire passer aussitôt. Les passeurs devaient disposer des planches pour faciliter l'embarquement. Ils percevaient quatre deniers par « bête à quatre pieds », six deniers par voiture, un denier par personne les accompagnant »[32].

Des espions à Recouvrance

En mars 1707, un espion, Jouslain, chamoiseur de profession, est arrêté, ainsi que sa femme (dénoncés par un autre espion précédemment arrêté, Marquis), dans sa maison de Laninon (connue depuis sous le nom de "Maison de l'espion"), d'où il observait les mouvements de bateaux de la rade et du port et en donnait connaissance à des huguenots français contraints à l'exil en Hollande par la révocation de l'Édit de Nantes. Emprisonnés à Pontaniou, le 25 mai 1707, Marquis et Jouslain sont condamnés à être pendus après avoir été soumis « à la question ordinaire et extraordinaire et faire amende honorable, la tête et les pieds nus, en chemise, une torche à la main, avec deux écriteaux portant les mots "traître" et "espion", l'un sur la poitrine, l'autre sur le dos, devant la porte principale de l'église Saint-Louis ». Après avoir subi à six reprises, entre 11 heures du matin et six heures du soir, les tortures par le feu de la question, ils furent pendus sur la place du Vieux Marché[33].

L'épidémie de typhus de 1757 et le problème de l'eau

Le retour à Brest depuis la Nouvelle-France le 23 novembre 1757 de l'escadre commandée par Emmanuel-Auguste Cahideuc avec environ 5000 hommes malades du typhus (épidémie qui se répandit d'ailleurs dans tout le Léon), oblige à accueillir les victimes dans des casernes servant d'hôpital provisoire situées pour partie à Recouvrance et même dans les églises des couvents des Carmes et des Capucins[34]. C'est le quartier de Recouvrance qui est le plus atteint par la maladie[35].

La situation sanitaire était aggravée par l'absence de maîtrise de l'eau. Par exemple une description de 1777 précise que les eaux qui descendent la rue de la Porte (rue en forte pente) charrient des sables et des boues formant « des amas si considérables que les eaux se répandent dans beaucoup de maisons des rues Neuve et de la Fontaine (...). La pompe de la rue de la Porte se trouve encombrée de boue et vase au point de ne la pouvoir pratiquer ». Le lavoir situé rue de la Voûte est à reconstruire pour que « le peuple n'aille laver aux fontaines de la ville ». Enfin le long de la rue de la Porte, sur le pavé de la ville, se sont élevés des baraques en bois qui gênent la circulation et présentent un grand danger d'incendie[36]. Un cloaque existe depuis 1685, mais il se déverse en Penfeld, près de la chapelle de Notre-Dame-de-Recouvrance[37]. Gustave Flaubert note encore en 1886 dans Par les champs et par les grèves, parlant de la rue de la Porte : « On gravit une grande rue droite dont le milieu est occupé par une file d'échoppes de brocanteurs et de marchands de ferraille »[38].

C'est alors que, sous l'impulsion d'un fontainier qui vient d'être recruté par la ville de Brest, l'on décide enfin de construire une nouvelle fontaine à Recouvrance, qui fut mise en adjudication en 1759. C'est aussi à la même époque que l'on décide la démolition de l'ancien cimetière situé rue Notre-Dame à Recouvrance, mais ce n'est qu'en 1779 que l'emplacement d'un nouveau cimetière pour la paroisse Saint-Sauveur est enfin choisi et situé après maintes polémiques "hors les murs"[39].

Il fallut attendre 1835 pour qu'un réseau d'adduction d'eau potable commençât à être mis en service, à partir des sources de Trémillian et de Sainte-Perronnelle ; des captages supplémentaires à partir des sources de Coat-Tan et de la Fontaine-Margot étant mis en service entre 1880 et 1884 ; la marine avait son propre service d'approvisionnement en eau[40].

-

Brest Recouvrance : la "maison de la Fontaine" et la fontaine

-

Brest Recouvrance : La fontaine du pignon de la "maison de la Fontaine"

Les autres faits du XVIIIe siècle

Entre 1698 et 1703, Joseph François Dupleix (jeune enfant, il est né en 1697) vit à Recouvrance où son père est receveur à la ferme des tabacs établie « côté de Recouvrance, au terrouer de Larchantel », avant d'être muté à la manufacture des tabacs de Morlaix[41].

En 1749[42], une école tenue par les Frères des Écoles chrétiennes, dits aussi "Frères de Saint-Yon", ouvre à Recouvrance[43] L'église paroissiale de Recouvrance, placée sous le patronage de Saint-Sauveur, est achevée en 1750.

Une loge maçonnique dénommée Constance et dépendant de la Grande Loge de France est constituée à Recouvrance le 8 mai 1768[44] .

Le 2 octobre 1782, Henri de Rohan-Guémené, seigneur de Lorient, devenu aussi seigneur de Recouvrance depuis qu'il avait acheté le 11 mars 1778 les droits de Armand Louis de Gontaut-Biron sur la baronnie du Châtel, fit une faillite retentissante[45]. Le roi Louis XVI acquis les biens du prince de Rohan-Guémené, à savoir les terres de Lorient, Châtel, Carman[46] et Recouvrance, ainsi qu'une rente, par contrat en date du 3 octobre 1786, et cette acquisition fut confirmée par la Convention le 27 janvier 1793[47].

Évoquant la fin du XVIIIe siècle, Henri Sée écrit qu'« à Brest, ou plutôt à Recouvrance, les ouvriers du port vivent au jour le jour, n'ont de travail que pendant la moitié ou le tiers du mois et reçoivent leur paie d'une façon irrégulière ; beaucoup d'entre eux se trouvent dans une situation voisine de la misère »[48].

-

Le port en Penfeld en 1777 (Louis-François Cassas)

-

Vue du port de Brest prise de Bordenave (à droite le côté Recouvrance) par Nicolas Ozanne

-

Construction des bassins de Pontaniou (à droite le côté Recouvrance) par Nicolas Ozanne

Recouvrance d'après le plan de 1779

Recouvrance et Brest, plan de 1779

Recouvrance et Brest, plan de 1779

S. Castel en fait la description suivante :

« Recouvrance comprend alors 23 rues dont les rues les plus peuplées sont les rues parallèles à la rue du Quai : rue Neuve, rue Toulalogoden, rue de Notre-Dame, et les rues du quartier de Pontaniou, avoisinant les bâtiments de l'arsenal. À mesure que l'on s'éloigne de la riche rue du Quai, le nombre des commerçants diminue et celui des ouvriers des constructions navales augmente : calfats, charpentiers, forgerons voisinent avec les matelots et constituent le fond de la population de Recouvrance[49]. »

Recouvrance au XIXe siècle

Les quais de Recouvrance vus par François-René de Chateaubriand en 1814

Dans Mémoires d'Outre-Tombe, daté de janvier 1814, François-René de Chateaubriand écrit :

« Souvent, assis sur quelque mât qui gisait le long du quai de Recouvrance, je regardais les mouvements de la foule : constructeurs, matelots militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi. Des voyageurs débarquaient et s'embarquaient, des pilotes commandaient la manœuvre, des charpentiers équarrissaient des pièces de bois, des cordiers filaient des câbles, des mousses allumaient des feux sous des chaudières d'où sortaient une épaisse fumée et la saine odeur du goudron. On portait, on reportait, on roulait de la marine aux magasins, et des magasins à la marine des ballots de marchandises, des sacs de vivres, des trains d'artillerie. Ici des charrettes s'avançaient dans l'eau à reculons pour recevoir des chargements ; là, des palans enlevaient des fardeaux, tandis que des grues descendaient des pierres, et que des cure-môles creusaient des atterrissements. Des forts répétaient des signaux, des chaloupes allaient et venaient, des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins[50]. »

Descriptions de Recouvrance dans la première moitié du XIXe siècle

Dans son roman Le roi des gabiers, publié en 1898, Ernest Capendu décrit ainsi Recouvrance en début de soirée, l'action se déroulant pendant la Révolution française :

« À cette première heure, le faubourg de Recouvrance devenait un vaste cabaret : la rue des Sept-Saints qui s'élève en amphithéâtre par de larges degrés, avait, dans sa perspective, des milliers de buveurs attablés dans toute sa longueur, les maisons ne pouvant suffire à les contenir. De distance en distance, des bals publics égayaient les échos par la musique de l'orchestre et les cris des danseurs et des danseuses, car il y avait là un mélange de matelots, de forçats, d'ouvriers et de sans-culottes (...)[51] »

.

Maisons (riches) de Recouvrance vers 1840 (par Eugène Cicéri)

Maisons (riches) de Recouvrance vers 1840 (par Eugène Cicéri)

Eugène Sue décrit ainsi Recouvrance dans son roman La Vigie de Koat-Ven, publié en 1834 :

« Recouvrance, quartier ordinairement habité par les matelots, les bas-officiers de marine et les maîtres du cabotage était un amas de maisons basses et sombres, de rues étroites, fangeuses, et de ruelles sans issues[52]. »

En 1845, Conrad Malte-Brun écrit à propos de Recouvrance : « Dans les rues escarpées et tortueuses des quartiers supérieurs (...), plusieurs maisons ont le cinquième étage au niveau des jardins des autres maisons et les communications (...) ne se font que par des escaliers qui ne sont point sans dangers pendant la saison des pluies (...). »[53].

Pauvreté et maladies à Recouvrance

L'Ami de la religion et du Roi écrit dan son numéro de novembre 1832 : « Le choléra fait des ravages dans le département du Finistère depuis le commencement de juin. (...) À Brest, il est mort bien du monde dans le quartier de Recouvrance »[54].

Parlant de Recouvrance, Évariste Berulus écrit en 1840:

« Ce faubourg où existent les causes morbifiques les plus puissantes est séparé de Brest par un canal resserré ; quiconque l'a visité a du être extrêmement frappé par l'extrême saleté de ses rues, de la vétusté de ses maisons, séjour favori de la fièvre typhoïde, et dans laquelle est entassé une population exhubérante et misérable. (...) Ainsi que je l'ai donné à entendre, le typhus est endémique à Recouvrance et y prend à certaines époques de l'année une extension plus grande[55]. »

En 1872 encore une épidémie de fièvre typhoïde ravage Recouvrance ainsi que le reste de Brest, Saint-Pierre-Quilbignon, etc[56]. En 1891, une autre épidémie de fièvre typhoïde atteint particulièrement le régiment 19ème de ligne dans la caserne se trouve à Recouvrance[57]. En 1903 une double épidémie, de fièvre typhoïde et de variole, concerne plus de 500 malades et fait plusieurs morts dans le quartier de Recouvrance[58]. L'analyse bactériologique montre que l'eau provenant de la source de Sainte-Perronnelle, qui alimentait une partie de Recouvrance, était contaminée[59], ce que conteste la municipalité de Brest qui attribue l'origine de la contamination à la promiscuité dans les casernes et à l'état déplorable de celles-ci. Le conseil municipal de Brest vote toutefois la création d'un réseau complémentaire d'égouts (même si leur déversement se produit en Penfeld, en plein arsenal !), accepte de participer à la construction d'une nouvelle caserne, obtenant en échange de la Marine la cession à la ville d'une bonne partie des fortifications qui l'enserrent[60].

Cette description du quartier de Recouvrance par Albert Clouard date de 1892 :

« Nous traversons ensuite le faubourg de Recouvrance, aux rues disloquées, abruptes, dévalant en pente et hachées d'escaliers. Les maisons sombres, mal bâties, aux fenêtres aveuglées de monceaux de journaux collés, aux volets démantibulés et branlants dont la peinture s'écaille et se boursoufle d'ampoules, aux murs marbrés, par les eaux des gouttières disjointes et pendantes, d'ignobles jaspures pareilles aux émaux coulant de certaines poteries, ont un air navrant de misère et de malpropreté. Sur les trottoirs étroits, des femmes en haillons lavent leurs pauvres guenilles, d'autres versent leurs eaux sales dans les ruisseaux, véritable sentine à ciel ouvert où des gosses crasseux, vautrés, se battent à coups de trognons de pommes[61]. »

Le même auteur écrit aussi, toujours à propos de Recouvrance, qu'il s'agit du quartier pauvre de Brest « bâti de masures lépreuses, dégingandées, sillonné de venelles étroites, sales, tortueuses, montant et dégringolant des escaliers, (...), peuplé d'ouvriers (...) ». Parlant des rives de la Penfeld, il ajoute : « Du côté de Recouvrance se profilent les salles d'armes, la Sainte-Barbe, les formes de Pontaniou dominées par la caserne de Cayenne, puis les grandes forges couronnées par les galeries immenses des machines, enfin les cales de Bordenave et les bassins du Salou. Une teinte terne, d'un gris jaune, faite de brume et de fumée, noie de tristesse toutes ces constructions, qui escaladent les collines, et jettent comme un crêpe de deuil sur ce vaste enfer de destruction »[62].

Camille Dreyfus note en 1885 que Recouvrance est une ville « toute différente de Brest par ses mœurs plus bretonnes et moins cosmopolites. Les rues y sont plus étroites, plus abruptes ; les maisons plus vieilles (il en est du temps de Louis XIV) y sont de médiocre apparence. on remarque un immense bâtiment qu'on appelle la Cayenne, c'est la caserne des marins, pouvant en contenir 3200, situé sur un point élevé, il domine le port à l'est »[63]. « La caserne de Recouvrance peut loger 6000 hommes et le plus souvent ce chiffre est atteint » écrit le journal Le Matin en 1890[64].

En 1890, Adolphe Joanne écrit qu'à Brest « qui est la vraie ville, on ne parle guère que le français ; à Recouvrance, le faubourg de la rive droite, il y a beaucoup de familles qui, entre elles, ne se servent que du breton »[65].

Le passage de la Penfeld, des canots au pont Impérial

Le 28 août 1827, les époux de la Boissière, se prétendant propriétaires des bacs et bateaux assurant les passages entre Brest et Recouvrance en vertu de titres remontant à 1461, dont ils se disent spoliés depuis 1797 par application de la loi du 6 frimaire an VII, entament une procédure judiciaire contre le préfet du Finistère, qui se poursuivra jusque devant le Conseil d'État, mais ils seront finalement déboutés, ayant déjà été indemnisés[66]. Le 22 novembre 1832, un sieur Robin obtient par adjudication les droits de passage, mais ce fermier intente en 1837 un procès contre l'administration, se plaignant que les deux bateaux de la marine dits Amiral, qui assurent le passage gratuit des militaires et marins de service, acceptent aussi de transporter gratuitement les indigents, ce qui lui cause un préjudice financier ; lui aussi est débouté par le Conseil d'État[67].

En 1840, le passage de la Penfeld entre Brest et Recouvrance est ainsi décrit :

« Le service du passage de Brest à Recouvrance se fait par les soins d'un fermier du passage qui, au moyen d'une somme annuelle versée par lui dans la caisse du receveur des contributions indirectes, profite des bénéfices que peut lui procurer son marché. Le passage est assuré par deux chalands pour les charrettes, chevaux et bestiaux, et par quarante canots. (...) Le service complet du passage s'effectue depuis le coup de canon du matin, tiré à la Pointe, jusqu'à celui du soir. Depuis le coup de canon du soir jusqu'à minuit, six canots stationnent aux cales de l'Amiral, et deux seulement depuis minuit jusqu'au coup de canon du matin[68]. Les canots ne doivent pas contenir plus de douze passagers, les chalands plus de douze à quinze chevaux ou bœufs, et le double en petits animaux. (...) Les bateaux de passage de Brest à Recouvrance sont aussi tenus de faire le service de la rade et du port. (...) [Pour la rade], les chaloupes partent de la cale aux vivres, à Recouvrance, le lundi et le vendredi de chaque semaine, de 2h à 4h du soir (...), elles se rendent aux lieux suivants : la côte de Plougastel depuis Saint-Jean, l'Hôpital, Daoulas, Le Faou, Landévennec, Lanvéoc, Le Fret, Rostellec, Quélern, Roscanvel, Camaret. Elles partent des mêmes lieux pour Brest, le lundi et le vendredi, de 4 à 5, 6, 7 ou 8 heures du matin[69]. »

Panorama des quais marchands de Recouvrance en 1870 : on peut y voir la tour Tanguy (à droite) et la chapelle Notre-Dame de Recouvrance (à gauche), qui sera détruite avec la clôture de l'arsenal à la fin du XIXe siècle[réf. nécessaire].

En 1856, après une longue attente pour les habitants de Recouvrance, Napoléon III autorisa enfin la construction d'un pont permettant de relier Recouvrance à Brest-même. Le pont Impérial, encore appelé "Grand Pont", modifia profondément le quartier, notamment dans son rapport avec le centre-ville Brest-même. Le passage se faisait jusqu'à lors en bac, avec d'interminables attentes. Le pont fut renommé pont National après la guerre de 1870.

Ce pont est ainsi décrit : « Son tablier, élevé de 39 mètres au-dessus des eaux, se compose de deux volées de 84 mètres pesant chacune plus d'un million de kilogrammes, et reposant sur deux piles en granit de 12 mètres de diamètre. Deux hommes, placés sur chaque volée, suffisent pour en opérer l'ouverture en moins de dix minutes »[70] à l'aide d'un cabestan.

Un pont flottant, le pont Tréhouart (ancêtre du pont Gueydon) permettait aussi de franchir la Penfeld. Le 20 décembre 1860, un grave accident faillit s'y produire :

« À huit heures du matin, au moment de l'entrée des ouvriers dans le port, plusieurs centaines de marins quittaient la caserne de la Cayenne et pénétraient dans l'arsenal pour se rendre du côté de Brest, alors qu'un nombre considérable d'ouvriers se dirigeaient vers les chantiers et ateliers du côté de Recouvrance. En un instant, ces hommes se sont trouvés engagés sur le pont Tréhouart et, au milieu du trajet, ne pouvaient plus ni avancer ni reculer. Sous cette masse humaine, la partie flottante du pont a coulé de plus de 50 cm en s'inclinant d'un côté. Huit hommes ont du se jeter à la mer et gagner la rive à la nage : heureusement qu'on réussit peu après à rétablir la circulation et le pont, débarrassé de sa surcharge, a bientôt repris sa position ordinaire[71]. »

Ce n'est qu'en 1868 qu'un décret impérial autorise l'ouverture d'une seconde voie dans la Porte du Conquet afin de faciliter la circulation entre Recouvrance intra-muros et les extensions urbaines en direction de Saint-Pierre-Quilbignon[72].

-

Le Pont National en 1900 (photo de Pierre Petit)

-

Un tramway brestois sur le "Grand Pont" vers 1905

-

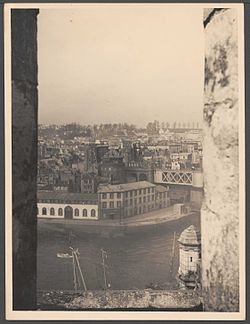

Le port et l'arsenal en Penfeld vus depuis le "Grand Pont" (à gauche le côté Recouvrance) [photo autochrome prise vers 1895, Photoglob AG, Zürich, Switzerland or Detroit Publishing Company, Detroit, Michigan]

La clôture de l'arsenal

La destruction en 1877 de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance[73] et la clôture de l'arsenal (rendue possible par la séparation des ports de commerce et de guerre liée à la création du nouveau port de commerce à partir du Second Empire, les rives de la Penfeld sont désormais interdites aux civils). Les quais marchands de Recouvrance deviennent exclusivement militaires et le sont toujours aujourd'hui, perdant leur animation de jadis : « Depuis que les murs et les constructions officiels ont amputé le quai Jean-Bart de sa vie marchande qui sentait la friture, le goudron et le jus de chique »[74]. Désormais l'arsenal n'est plus accessible que par des "Portes" à l'accès étroitement contrôlé (portes Jean-Bart et Caffarelli côté Recouvrance).

L'école des élèves sous-officiers de la marine (le " Saint-Maixent naval") s'installe en 1903 dans la caserne des équipages de la flotte, dans le quartier de Recouvrance[75]. Un projet d'installation à terre de l'École d'application de la Marine, pour remplacer les Borda[76] ancrés successivement dans le port de Brest, faillit se concrétiser à la Pointe, dans le quartier de Recouvrance, vers 1900, mais échoua faute de financement ; ce n'est qu'en 1936 que l'École navale fut inaugurée, mais à Saint-Pierre-Quilbignon.

Religion et laïcité à Recouvrance à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle

Par un décret du 1er août 1852, les Sœurs Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement, dites de la Providence, installées à Quimper, reçoivent l'autorisation de fonder un établissement à Recouvrance[77].

En 1874, l'abbé Quéinnec, curé de Saint-Sauveur, la paroisse de Recouvrance, fonde le patronage de l'Espérance qui doit cesser temporairement son activité en vertu de la loi de séparation des Églises et de l'État (ses biens sont mis sous séquestre en 1907 et confisqués l'année suivante par la municipalité brestoise[23]). Ses locaux furent réutilisés par le Patronage laïque de Recouvrance fondé en 1922, alors que le patronage catholique de l'Espérance reprend ses activités, mais à un autre endroit (rue du Rempart). Après une nouvelle interruption d'activité pendant la Seconde guerre mondiale, le patronage de l'Espérance redémarra dès les combats terminés, disposa en particulier d'un club de basket assez renommé, surtout dans la décennie 1950, avant de lentement décliner et de fermer définitivement en 2005 ; par contre le Patronage laïque de recouvrance poursuit ses activités[78].

Le 17 mai 1894, le Conseil municipal de Brest, alors à majorité socialiste, rejette la pétition signée, selon le journal La Croix, par 2480 pères ou chefs de famille du quartier de Recouvrance, représentant plus de 10000 personnes, protestant contre l'arrêté d'interdiction pris par le maire, Bellamy, des processions dans leur paroisse[79]. Le 23 juin 1895, sous la conduite de l'abbé Troussel, curé de Saint-Sauveur de Recouvrance, une procession de la Fête-Dieu, suivie par « plusieurs milliers d'hommes et d'ouvriers » écrit le journal La Croix, fait quand même le tour de la place du Champ de bataille et le commissaire de police de Brest dresse procès-verbal[80]. Ce type de scènes se reproduits maintes fois, le journal La Croix du 6 juin 1899 écrit que le clergé a fait, pour la Fête-Dieu, trois fois le tour de l'église malgré l'arrêté d'interdiction. En 1913 encore, dix ecclésiastiques dont le chanoine Kerbiriou, alors curé de Saint-Sauveur, et deux laïques, sont condamnés par le tribunal de Brest à des peines de principe pour avoir participé le 23 mai 1913 à la procession de la Fête-Dieu qui avait fait ce jour-là par deux fois le tour de la place du Champ de bataille[81].

Une description de Recouvrance à la fin du XIXe siècle

Dans sa Grande Encyclopédie publiée en 1885, Camille Dreyfus décrit ainsi Recouvrance :

« Du côté de Recouvrance, à partir du Pont tournant, on trouve les ateliers de l'artillerie, la Salle d'armes, les ateliers de la Madeleine et du plateau des Capucins, les quatre formes de Pontaniou. Aux extrémités de ces ateliers sont deux môles de maçonnerie : l'un d'eux, dit du viaduc, est relié au terre-plein du plateau par une arche en plein-cintre de 30 mètres d'ouverture. Une des curiosités du port est la Grue du viaduc pouvant servir de machine à mâter. Citons encore les deux cales de construction dites des Bureaux, les ateliers de calfatage, les quatre cales de Bordenave. À l'extrémité nord du quai de ce nom se trouvait la colline du Salou, massif de gneiss d'une hauteur de 25 mètres, formant une pointe vers l'est, en forçant la rivière à suivre une courbe prononcée. On l'a complètement dérasée, pour creuser une gigantesque forme double dans l'esplanade obtenue, à des profondeurs qui permettent d'y entrer à toutes marées les plus grands navires tout armés. au-delà, jusqu'à l' Arrière-Garde, le quai de Quéliverzan sert à déposer les charbons de terre[63]. »

-

Les ateliers du plateau des Capucins et le môle dit du viaduc

-

Brest Arsenal : les "formes" (cales de radoub) de Pontaniou en 2011 (la frégate Primauguet est dans l'une)

-

Brest Arsenal : vue intérieure des ateliers désaffectés des Capucins (en 2011)

-

L'ancienne prison de Pontaniou (désormais fermée)

Recouvrance au XXe siècle

La Belle Époque

La place Ronarc'h, ancienne place du Champ de bataille (alors non plantée d'arbres)

La place Ronarc'h, ancienne place du Champ de bataille (alors non plantée d'arbres)

Au début du XXe siècle étaient organisés chaque année les "Fêtes de Recouvrance". Le journal Ouest-Éclair du 16 avril 1906 écrit : « La foule était très dense sur le parcours de la cavalcade enfantine, applaudissant au passage des divers chars, voitures fleuries et groupes d'enfants. Le concert donné par la musique de la flotte a été très goûté du public massé sur la place du "Champ de bataille"[82] de Recouvrance. Le soir, la retraite aux flambeaux a obtenu le succès que rencontrent toujours ces manifestations populaires »[83]. La place du Champ de bataille (actuelle place Ronarc'h) était le lieu festif de Recouvrance, les bals publics y étaient organisés, par exemple celui en l'honneur de l'arrivée du président Wilson en décembre 1918[84].

« Sur la place du Champ de Bataille, qui s'appeal aussi place Dixmude entre les deux guerres mondiales, les fêtes de Recouvrance battaient leur plein au rythme du sport : boxeurs, haltérophiles ou leveurs de fonte rivalisaient d'énergie et de virilité. Seul véritable héros de la fête, le "Yannick" faisait son entrée en fin d'après-midi lors du grand défilé costumé. Il incarnait la communauté de Recouvrance à travers ses divers personnages : matelot, ouvrier du port, paysan breton[85]. »

Le 6 juin 1905, les freins d'un tramway électrique ayant cessé de fonctionner alors qu'il descendait la côte venant de Saint-Pierre-Quilbignon, le tramway partit comme une flèche et, parvenu à Recouvrance, sortit des rails, monta sur le trottoir, cassant un gros arbre et allant se jeter contre un mur qu'il défonça. L'accident fit 12 blessés[86].

Recouvrance pendant l'Entre-deux-guerres

André Chevrillon fait en 1924 cette sévère description de Recouvrance :

« Montez la grande rue de Recouvrance, encore entre des bars, des estaminets, car là, comme à Saint-Marc, comme dans la noire Kérinou, deux maisons sur trois présentent un débit ; quelles maisons, quels débits, où jamais personne n'a fait l'effort d'orner, laver, entretenir, dont toute la matière, irrémédiablement flétrie par les crachons et les fumées de cent hivers, s'est imprégnée, pénétrée de moisissures et de vieux relents humains ! Là s'étiole un peuple (souvent une famille par chambre, par taudis). (...) Pour langue, un français qui rappelle trop souvent que Brest eut son bagne, mais l'accent breton, [l'"accent de Recouvrance"] scande fortement cet argot[87]. »

En 1926, Pierre Mac Orlan écrit une description analogue, quoique moins sévère :

« Recouvrance s'élève au son du clairon et s'endort de même. (...) À Pontaniou, prison de la marine[88], le mystère se cache derrière de hauts murs. (...) Là, des hommes punis, débarqués à terre, dorment sur un bat-flanc (...). Dominé par la Cayenne, caserne des fusiliers marins, (...) se dresse le bourg de Recouvrance, tout en montées et en descentes, protégé par ses fortifications verdoyantes où paissent d'aimables brebis. (...) Pour suivre les remparts et les jolis horizons d'arbres qu'ils découvrent, il ne faut pas suivre les rails du tramway de Saint-Pierre-Quilbignon. À droite et à gauche s'ouvrent des rues de bon accueil, toutes anciennes et pauvrettes (...). À gauche, c'est la rue de la Fontaine, avec son paysage de toits d'une fantaisie charmante. À droite, en montant vers le dépôt des Équipages de la Flotte, ce sont des rues aux maisons ravalées dont toutes ouvrent sur la chaussée une porte de cabaret. (...) Tous ces cabarets se succèdent en bon ordre et marquent de stations agréables le chemin du pauvre matelot qui rentre à la Cayenne. (...) C'est le Bar des Paimpolais, le Café des Côtes du Nord, le Bar des Pont-L'Abbistes ; À la descente des bretons voisine avec l' Île d'Ouessant. Ces petits cafés sont en général fréquentés par des matelots du pays dont ils affichent le nom. (..) Un pont un peu trop haut, à mon avis, relie Brest à Recouvrance. (...) La querelle des gamins de Recouvrance et de Brest semble aujourd'hui apaisée. On ne « se bagarre » plus sur le Pont tournant dès que les deux moitiés se sont rejointes. Mais, tout de même, un homme de Recouvrance n'est pas un homme de Brest[89]. »

Erwan Marec écrit en 1923 que « dans la légendaire "rue du Moulin" (l'actuelle "rue Quartier-Maître Boudon"), chaque "pays" de Bretagne a comme ambassade un "débit de boisson" ("Çi on retaille les effets des marins") avec une payse en coiffe en guise d'ambassadrice »[90].

La Seconde guerre mondiale

Recouvrance est fortement touché par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale mais dans une moindre mesure que le centre-ville, ce que l'on appelait Brest-même.

Pour la reconstruction du quartier, conformément au plan Mathon, les fortifications sont arasées et ce dernier se confond désormais avec son ancien faubourg, les Quatre-Moulins, ainsi qu'avec le quartier d'après-guerre de Quéliverzan, qui se situaient sur la commune de Saint-Pierre-Quilbignon jusqu'à sa fusion avec Brest à ce moment-là ; la rue marchande et principale de Recouvrance, la rue de la Porte, étant élargie et se poursuit par la rue Anatole-France jusqu'au bourg de Saint-Pierre-Quilbignon. Immeubles anciens, souvent insalubres au sortir de la guerre, jouxtent des immeubles de la Reconstruction.

Du front de mer, déjà militaire depuis la fin du XIXe siècle, il est méconnaissable par rapport à son visage d'avant-guerre. Il n'y reste que très peu de bâtisses civiles et militaires : la tour Tanguy qui arborera une nouvelle toiture dans les années 1970, veille maintenant autour d'un vide de verdure et l'enclos de l'arsenal se matérialise dorénavant par un mur avec comme seul bâtiment militaire classique de l'intra-muros du vieux Brest, le bâtiment des commissaires ou bâtiment des subsistances.

Panorama actuel des quais de Recouvrance (rive droite) faisant face au château, vu du pont de Recouvrance : on y voit la tour Tanguy et le grand vide que la Reconstruction a laissé autour.

Panorama actuel des quais de Recouvrance (rive droite) faisant face au château, vu du pont de Recouvrance : on y voit la tour Tanguy et le grand vide que la Reconstruction a laissé autour.

Recouvrance et les chants de marins

Vue générale de Recouvrance prise depuis le château en 1930. La Penfeld n'est plus ouverte aux civils depuis la clôture de l'arsenal à la fin du XIXe siècle. Au centre, la tour Tanguy et sur la droite, le Grand Pont.

Le Recouvrance d'avant-guerre est source d'inspiration de chants de marins, notamment la fameuse Complainte de Jean Quéméneur d’Henri Ansquer. Cette chanson, dont le nom originel est bien À Recouvrance[91], raconte l'histoire d’un pauvre Brestois qui n'eut pas de chance, qui vivait autour du port et de ses bistrots, et qui n'avait jamais navigué. Cette chanson est surtout l'occasion d'une promenade dans Recouvrance où les marins de la caserne du 2e dépôt venaient dépenser leur maigre solde dans les caboulots de la rue de Siam.

On peut aussi citer la très belle chanson Fanny de Laninon de Pierre Mac Orlan décrivant la nostalgie de ce vieux Recouvrance que la guerre a détruit, dont le texte de la chanson illustré et commenté avec de cartes postales d'époque est disponible sur internet.

La rivalité entre soldats et marins

Bien qu'étant un quartier de marins, Recouvrance hébergeait aussi des soldats jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette rivalité se retrouvait à la salle le Petit Jardin (voir la section L'Entre-deux-guerres de Saint-Pierre-Quilbignon), aux portes de Recouvrance, dans le quartier des Quatre-Moulins, à Saint-Pierre-Quilbignon. À l’époque, pour une fille du quartier, il était plus chic de danser avec des marins qu’avec des soldats ou même des civils[92].

Patrimoine et lieux

L'Église Saint-Sauveur de Recouvrance

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Sauveur.

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Sauveur.L’église actuelle fut dessinée par Frézier[93] ; elle fut construite entre 1740 et 1749, à l’emplacement d’une chapelle dédiée à Sainte-Catherine, qui était située sur les rives de la Penfeld, au niveau de l'actuelle porte Jean-Bart de l'Arsenal.

L’ancienne chapelle, construite en 1679, était devenue trop exiguë en raison de l’augmentation du nombre d’habitants de Recouvrance et fut détruite en 1724. L’entrepreneur chargé de la construction de l’église, embaucha des ouvriers du port sans emploi. Mais ces ouvriers, plus habitués à la construction et à la réparation navale, ne connaissaient rien à la maçonnerie et l'église que l'on surnomma « l’église du temps perdu » dut être détruite.

La nouvelle construction débuta en 1729, elle est enfin érigée en église paroissiale par Gouyon de Vaudurant (évêque du Léon), le 16 mai 1750, séparée de celle de Saint-Pierre-Quilbignon[94].

D'un style jésuite très simple, faute de ressources[95], l'église se compose d’une nef à neuf travées et de bas-côtés ; la façade-pignon possède un arc en plein-cintre. Relativement épargnée suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, elle est aujourd'hui la plus vieille église de Brest[96].

La statue de Notre-Dame-de-Recouvrance, au-dessus de l'autel latéral de droite, est l'une des rares œuvres religieuses d'Yves Collet.

-

Statue de Notre-Dame de Recouvrance, œuvre d'Yves Collet, située dans l'église

-

Vue de l’église depuis la place Ronarc'h au début du XXe siècle.

Maison de la Fontaine

La maison de la Fontaine est l’une des plus anciennes de Brest, datant de la fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle. Elle fut bâtie en pierres de Logonna et de Kersanton pour, semble-t-il, l’aumônier du cimetière des Noyés, elle appartenait à l’hôpital de Recouvrance. Puis elle fut acquise par Yves Collet en 1825, un des sculpteurs les plus renommés de l'arsenal[93].

La fontaine présente un écusson martelé qui est une citation latine rendant hommage au conseil municipal qui en accorda la construction. On peut aussi y trouver l'inscription suivante : Si ta soif, Brestois, si ta soif est apaisée par cette onde grâce au maire Lunven, gardes-en souvenir dans ton cœur reconnaissant. (Lunven, sieur de Kerbizodec, natif de Recouvrance, maire de Brest, fit construire cette fontaine en 1761, remise en eau en 1992, Pierre Maille étant maire.)

À noter que la croix située sur le pignon, provient du cimetière des Noyés qui se trouvait à cette place jusqu’au XVIIe siècle[97].

Place Amiral-Ronarc'h

Ancienne place du Champ de Bataille, ou encore appelée place Dixmude, la place Amiral-Ronarc'h fut d'abord un cimetière. Les fêtes de Recouvrance battaient leur plein au rythme du sport : boxeurs, haltérophiles, leveurs de fonte rivalisaient d'énergie et de virilité. Seul véritable concurrent, héros de la fête, le Yannick faisait son entrée en fin d'après-midi lors du grand défilé costumé. Monumental personnage, tout de carton et de couleurs, il incarnait la communauté de Recouvrance à travers ses divers personnages : vétéran, ouvrier du port ou paysan breton…

Cette place fut rebaptisée du nom de Ronarc'h en honneur de l'amiral qui commanda la brigade de fusiliers marins à la bataille de l'Yser repliée à Dixmude en 1914.

Bâtiment des subsistances

Connu aussi sous le nom de bâtiment des commissaires, il est situé sous Le jardin des Explorateurs dans l'arsenal. Le bâtiment des subsistances est un vestige de la boulangerie des Onze Fours, ancien magasin aux vins réhabilité par Choquet de Lindu en 1768[98]. C'est le seul exemple d'architecture militaire du l'ex-intra murros brestois.

L'horloge de la blanchisserie de la Marine, rue de l'Anse Saupin, datant de 1770, est désormais installée dans la salle des fours du bâtiment. Elle vient d’être rénovée par un artisan horloger brestois. Elle est composée de trois rouages, situés les uns derrière les autres, ce qui ne se faisait déjà plus à l'époque où elle a été réalisée[99],[100].

Tour Tanguy

Article détaillé : Tour Tanguy.Tour du XIVe siècle faisant face au château, protégeant la Penfeld par la rive gauche. Il s'agit, avec le Château, de la plus vieille construction de Brest. Constamment remaniée à travers les siècles, le dernier remaniement date des années 1970 avec l'ajout d'une poivrière néo-gothique.

La tour abrite un musée sur l'histoire de Brest, présentant la ville d'avant guerre.

Rue Saint-Malo

La rue Saint-Malo : les plus vieux pavés brestois.

La rue Saint-Malo : les plus vieux pavés brestois. Article détaillé : Rue Saint-Malo (Brest).

Article détaillé : Rue Saint-Malo (Brest).Une des plus vieilles rues du vieux Brest, encaissée dans le vallon du Carpon, son accès à la Penfeld est fermé par le bâtiment aux Lions. Authentique habitat populaire du XVIIIe siècle, elle constitue une promenade pittoresque.

La partie ancienne de la rue doit sa sauvegarde récente à l'association Vivre la Rue qui, depuis 1989, l'a rénovée et la fait vivre en organisant des concerts publics et des spectacles de rue. Sans quoi, la rue, dont la démolition était programmée, n'existerait plus.

Le jardin des Explorateurs

La « batterie du Cavalier » dite « batterie inutile », car son principal objectif est le château de Brest, fut dessinée au XVIIIe siècle par l'ingénieur Filley de la Côte[101]. Installé dans son cœur, le jardin des Explorateurs abrite des espèces botaniques rapportées des quatre coins du monde par des explorateurs et des botanistes partis de Brest. Une passerelle en belvédère offre une vue imprenable sur l'embouchure de la Penfeld et sur la rade de Brest.

La prison de Pontaniou

la Madeleine ou prison de Pontaniou en arrière-plan avec la rue Saint-Malo au premier plan fermée par le bâtiment aux Lions.

la Madeleine ou prison de Pontaniou en arrière-plan avec la rue Saint-Malo au premier plan fermée par le bâtiment aux Lions. Article détaillé : Prison de Pontaniou

Article détaillé : Prison de PontaniouLa Madeleine ou prison de Pontaniou, construite au début du XIXe siècle. Elle ne sera désaffectée qu’en février 1990[102]

Maison du maître-serrurier Charles Bruslé

Cette maison a été construite par le maître-serrurier Charles Bruslé (1703, 1767) ; elle est caractéristique par ses hauts murs, son portail monumental et un escalier massif. Le blason en kersantite au-dessus de la porte d’entrée représente un compas et une équerre, signes maçonniques[réf. souhaitée] avec la date de construction de l'édifice 1759. Dans la cour, on peut y trouver un puits couvert en moellons.

Le Bâtiment aux Lions

Article détaillé : Le Bâtiment aux LionsBâtiment fermant le vallon de Pontaniou et avec lui, la rue Saint-Malo. Il tient son nom des dix têtes de lion qui font office de gargouilles, côté arsenal. Sa construction date du début du XIXe siècle.

Les ateliers du plateau des Capucins

Vue générale des quais de Recouvrance, de la tour Tanguy, du pont de Recouvrance avec les Les ateliers du plateau des Capucins en arrière plan.

Le site abrita successivement le couvent de l'Ordre des Capucins, un hôpital, une caserne et au XIXe siècle, de grands ateliers industriels.

Article détaillé : Les ateliers du plateau des CapucinsRétrocédé à la collectivité en 2010, les bâtiments des ateliers doivent être conservés et réaménagés pour accueillir notamment un pôle culturel et le reste du site du plateau des Capucins abritera un nouveau quartier de centre-ville sur 15 hectares.

Article connexe : Brest, période contemporaine et projets d’aménagements16 rue de l’Église

Demeure aisée de Recouvrance datant du XVIIIe au XIXe siècle et jouxtant la maison de la Fontaine et celle du 1 rue de la Pointe, il s'agit d'une ancienne résidence de sénéchal. En 1895, le propriétaire d'alors, le sénateur Le Guen, suréleva l'édifice.

1 rue de la Pointe

Bâtisse du du XVIIIe siècle qui se trouvait être l'ancien siège de la justice seigneuriale. Ordonnance classique, la maison jouxte celle du 16 rue de l’Église.

La Recouvrance

Article détaillé : La Recouvrance.Recouvrance a donné son nom à la réplique d'une goélette du début du XIXe siècle, La Recouvrance. Utilisée dans le rôle d'aviso, de ce fait, elle acheminait les courriers urgents et par la suite, assura la protection des lignes de commerce outre-mer. Le navire appartient à la ville de Brest et sert à cette dernière d'ambassadrice en participant par exemple à nombre de rassemblements de vieux gréements.

Personnalités liées à Recouvrance

- Jacques Béchennec, né à Brest-Recouvrance le 26 octobre 1726, prêtre en 1751, aumônier de la chapelle de la Marine à Brest entre 1765 et 1793, mort à Brest le 2 décembre 1804, membre du conseil général de la commune de Brest en 1790, fut un bibliophile connu[103].

- Le capitaine de vaisseau Adigard, qui commandait le cuirassé Iéna lors de son explosion le 12 mars 1907 dans le port de Toulon et qui fit partie des victimes, était né à Recouvrance, même si sa famille était d'origine normande[104].

- Gustave Hervé, né en janvier 1871 à Brest-Recouvrance, fut un journaliste d'extrême-gauche avant la Première guerre mondiale avant de virer à l'extrême-droite à partir de celle-ci et de devenir un soutien du fascisme, du nazisme et du maréchal Pétain, du moins jusqu'en 1940. Il est décédé en octobre 1944[105].

Romans

- Pierre Loti : Mon frère Yves[106] (la totalité du roman se situe à Recouvrance)

- Guillaume Joseph Gabriel de La Landelle : Les Nouveaux Quarts de nuit, récits maritimes[107] (l'action se situe à Recouvrance)

Notes et références

- L'espace info Tram – De Français libres aux Capucins - Module deux : une histoire à raconter, propos d'Alain Boulaire

- TRO BREIZ - Brest Recouvrance

- Les éboulements étaient fréquents, d'où en 1744 un arrêt interdisant les labours à moins de 60 toises de la rive ; dès 1672, Duquesne signale l'urgence de remédier à l'envasement du port et dès 1765 l'on commence à curer la Penfeld ; les rives sont aussi envasées et les navires doivent être maintenus à une quinzaine de mètres de la rive pour ne pas s'échouer. Il fallut attendre la construction des murs servant désormais de limite à l'arsenal pour que le problème soit résolu

- S. Castel, "Brest, étude de géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1930, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115333w/f524.image.r=Recouvrance.langFR

- S. Castel, "Brest, étude de géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1932, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153348/f170.image.r=Recouvrance.langFR

- Onésime Pradère, " Brest, son château, son port, sa rade et ses environs : guide du touriste", Société anonyme d'imprimerie, Brest, 1889, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56854381/f40.image.r=Recouvrance.langFR

- Claudius Maria-Mayet, " Auguste Marceau, capitaine de frégate, ..", Briday, Lyon, 1859, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5625201n/f121.image.r=Recouvrance.langFR

- Les Du Châtel possédaient par ailleurs une bonne partie du Bas Léon (le pays compris entre Landunvez, la pointe Saint-Mathieu et Brest), leur château principal étant le château de Trémazan

- G. Vallée, "Mémoires de Charles Gouyon, baron de La Moussaye (1553-1587", Perrin, Paris, 1901, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5550317w/f72.image.r=Recouvrance.langFR

- Armand Corre et Paul Aubry, " Documents de criminologie rétrospective (Bretagne, XVIIe et XVIIIe siècles)", A. Storck, Lyon, 1895, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5824885k/f21.image.r=Recouvrance.langFR

- Cité par Ernest-Théodore Hamy, "François Panetié, premier chef d'escadre des armées navales, 1626-1696 : étude historique et biographique", 1903, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784178f/f176.image.r=Recouvrance.langFR

- Joseph Lavallée et autres auteurs, "Voyage dans les départemens de la France", tome 2, Brion, Paris, 1792, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1019957/f173.image.r=Recouvrance.langFR

- Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne en 4 volumes, Nantes, 1778-1780. Réédition par A. Marteville et P. Varin, Editions Molliex, Nantes, Rennes

- S. Castel, "Brest, étude géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1932, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153348/f170.image.r=Recouvrance.langFR

- Cité par S. Castel, "Brest, étude géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1932, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153348/f177.image.r=Recouvrance.langFR

- S. Castel, "Brest, étude géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1932, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153348/f617.image.r=Recouvrance.langFR

- Recouvrance - Wiki-Brest

- Cité par Onésime Pradère, "Brest, son château, son port, sa rade et ses environs : guide du touriste", Société anonyme d'imprimerie, Brest, 1889, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56854381/f29.image.r=Recouvrance.langFR

- L'autre étant la Porte de Landerneau, à l'est de la ville de Brest et ce n'est qu'en 1820 qu'une troisième porte fut ouverte, la Porte Saint-Louis

- Voyage dans le Finistère ou État de ce département en 1794 et 1795. Imprimerie-Librairie du Cercle Social, An VII 1799

- Étienne de Jouy, "Oeuvres complètes", tome 12, 1823, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k454766m/f517.image.r=Recouvrance.langFR

- Maurice Bernard, "La municipalité de Brest d 1750 à 1790", Annales de Bretagne n° de novembre 1912, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115323j/f51.image.r=Recouvrance.langFR

- http://www.wiki-brest.net/index.php/Historique_du_Patronage_de_l'Esp%C3%A9rance

- http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-Vendredi-la-rive-droite-en-fete-avec-les-Remailleurs-_loc-1322916_actu.Htm

- http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/ville/remailleurs-les-yannicks-en-fete-08-04-2011-1261680.php

- M. Levot, "Revue des sociétés savantes de la France et de l'étranger", janvier 1861, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35871h/f539.image.r=Recouvrance.langFR

- Elle fleurissait aussi à "Brest-même" à cette époque, y compris au pied des remparts du château

- http://www.wiki-brest.net/index.php/Lev%C3%A9e_de_Pontaniou

- http://www.wiki-brest.net/index.php/Rue_Saint-Malo

- Armand Corre et Paul Aubry, " Documents de criminologie rétrospective (Bretagne, XVIIe et XVIIIe siècles)", A. Storck, Lyon, 1895, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5824885k/f425.image.r=Recouvrance.langFR

- Onésime Pradère, "Brest, son château, son port, sa rade et ses environs : guide du touriste", Société anonyme d'imprimerie, Brest, 1889, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56854381/f66.image.r=Recouvrance.langFR

- Archives du Finistère, citées par Maurice Bernard, "La municipalité de Brest de 1750 à 1790'", partie VI Administration financière, Annales de Bretagne, n° année 1918, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153272/f587.image.r=Recouvrance.langFR

- P. Levot, "La maison de l'espion à Laninon près de Recouvrance", Bulletin de la Société académique de Brest, 1858, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207508w/f128.image

- M. Delpeuch, "L'escadre de Louisbourg et l'épidémie de Brest en 1757", Bulletin de la Société académique de Brest, 1903, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076688/f176.image.r=Recouvrance.langFR

- Maurice Bernard, "La municipalité de Brest de 1750 à 1790", partie VI Administration financière, Annales de Bretagne, 1918, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153272/f585.image.r=Recouvrance.langFR

- Archives municipales de Brest, citées par Maurice Bernard, "La municipalité de Brest de 1750 à 1790", partie VI Administration financière, Annales de Bretagne, 1917, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115326p/f445.image.r=Recouvrance.langFR

- S. Castel, "Brest, étude de géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1930, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115333w/f518.image.r=Recouvrance.langFR

- Gustave Flaubert, "Par les champs et par les grèves", 1886, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k26953w/f219.image.r=Recouvrance.langFR

- Maurice Bernard, "La municipalité de Brest de 1750 à 1790", partie VI Administration financière, Annales de Bretagne, 1918, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153272/f376.image.r=Recouvrance.langFR

- Paul Brouardel, "La fièvre typhoïde dans les garnisons de France", Imprimerie nationale, Paris, 1906, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5445314p/f221.image.r=Recouvrance.langFR

- A. Kernéis, "Notes généalogiques et biographiques concernant la famille Dupleix en résidence à Brest", Bulletin de la Société académique de Brest, 1897, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207643p/f141.image.r=Recouvrance.langFR

- La même congrégation en avait ouvert une à Brest en 1746

- Maurice Bernard, "La municipalité de Brest de 1750 à 1790, partie VI, administration financière", Annales de Bretagne, 1917, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115326p/f240.image.r=Recouvrance.langFR

- Gustave Bord, "La franc-maçonnerie en France des origines à 1815", Nouvelle Librairie nationale, Paris, 1915, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57547726/f447.image.r=Recouvrance.langFR

- H. du Halgouët, "Henri de Rohan-Guémené, seigneur de Lorient et de Brest-Recouvrance", Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1923, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207739x/f67

- Trouvant son origine vers 960 dans la seigneurie de Lesquelen, située dans l'actuelle commune de Plabennec, alors dans l'évêché de Léon, fondée par une branche cadette des comtes de Léon et passée par mariage successivement dans les familles du Vieux-Chastel (à la fin du XIIIe siècle), de Kermarvan (en 1409), de Maillé (en 1577) et érigé en marquisat de Carman (ou Kerman) en 1612, il fut racheté en 1741 par Louis-François Crozat, marquis du Châtel ; c'est leur petit-fils Armand Louis de Gontaut-Biron qui revendit ses terres de Bretagne à Henri de Rohan-Guémené en 1782, ces terres comprenant entre autres le domaine de Keroual dans l'actuelle commune de Guilers, voir http://michel.mauguin.pagesperso-orange.fr/sonj/Lezhisto.htm et http://www.gwiler.net/anc_reg/rohan1.htm

- Jérôme Madival et divers autres auteurs, "Archives parlementaires de 1787 à 1860", P. Dupont, Paris, 1897, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495726/f723.image.r=Recouvrance.langFR

- Lettre du subdélégué de Brest, Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, cité par Henri Sée, "Remarques sur la misère, la mendicité et l'assistance", consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81414n/f7.image.r=Recouvrance.langFR

- S. Castel, "Brest, étude de géographie urbaine", Annales de Bretagne, 1932, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153348/f180.image.r=Recouvrance.langFR

- François-René de Chateaubriand, "Mémoires d'Outre-Tombe", 1814, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1013503/f19.image.r=Recouvrance.langFR

- Ernest Capendu, "Le roi des gabiers. Fleur-des-Bois", 1898, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k642074/f181.image.r=Recouvrance.langFR

- Eugène Sue, " La Vigie de Koat-Ven, roman maritime (1780-1830)", G. Vervloet, La Haye, 1834, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790181z/f70.image.r=Recouvrance.langFR

- Conrad Malte-Brun, "Précis de la géographie universelle", tome 2, 1845, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36474p/f198.image.r=Recouvrance.langFR

- L'Ami e la religion et du Roi, novembre 1832, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31636g/f447.image.r=Recouvrance.langFR

- Évariste Bertulus, "De l'importation de la fièvre jaune en Europe et de la possibilité de son développement par 48°, 25', 14 de latitude boréale", 1840, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4414801/f17.image.r=Recouvrance.langFR

- Auguste Louis Dominique Delpech, "Rapport sur les épidémies pour les années 1870, 1871, 1872", G. Masson, Paris, 1875, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6125298z/f70.image.r=Recouvrance.langFR

- "Chronique des garnisons", L'armée coloniale : revue militaire indépendante, n° du 25 avril 1891, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57366770/f12.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal La Croix n°6128 du 5 avril 1903, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199900/f4.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Le Temps n°15276 du 12 avril 1903, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2374670/f2.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Le Temps n°15557 du 20 janvier 1904, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k237754f/f2.image.r=Recouvrance.langFR

- Albert Clouard, Tro-Breiz (Tour de Bretagne), 1892, consultable sur Gallica

- Albert Clouard, Tro-Breiz (Tour de Bretagne), 1892, consultable sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784310j/f222.image.r=Recouvrance.langFR et http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784310j/f235.image.r=Recouvrance.langFR

- Camille Dreyfus, "La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts", tome 7, 1885, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24642x/f1147.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Le Matin n°2329 du 8 juillet 1890, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5541646.r=Recouvrance.langFR

- Adolphe Joanne, "Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies. 1, A-B", 1890, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73389j/f632.image.r=Recouvrance.langFR

- Recueil des arrêts du Conseil d'État, 1827, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724153z/f451.image.r=Recouvrance.langFR

- Recueil des arrêts du Conseil d'État, 1837, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5749599f/f521.image.r=Recouvrance.langFR

- Ceci est vrai en 1840, mais Charles Pellerin écrit dans "Souvenirs anecdotiques : médecine navale, saint-simonisme, chouannerie" publié en 1868 et consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204630c/f29.image.r=Recouvrance.langFR, que sous le Premier Empire encore, une fois passé onze heures ou minuit, il n'y avait plus aucune communication entre Recouvrance et Brest

- "Annuaire de Brest", Société d'émulation de Brest, 1840, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207449b/f91.r=Recouvrance.langFR

- Frédéric Passy, "Le petit Poucet du XIXe siècle : Georges Stephenson et la naissance des chemins de fer", 7e édition, Hachette, Paris, 1900, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75644w/f174.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal La Presse n° du 24 décembre 1860 (qui reprend un article du journal brestois L'Océan), consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k237754f/f2.image.r=Recouvrance.langFR

- Bulletin des lois de la République française, janvier 1868, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486160r/f384.image.r=Recouvrance.langFR

- Noël Spéranze, "Notre-Dame-de-Recouvrance", éditions du Léon, Landerneau, 1940, compte-rendu consultable http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391x_1940_num_47_1_1802_t1_0277_0000_2

- Joseph Creach, "Maudez-le-Léonard", La Revue hebdomadaire, n° du 3 novembre 1928, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5732114h/f81.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Le Matin n°7026 du 22 mai 1903, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5592412/f2.image.r=Recouvrance.langFR

- http://www.wiki-brest.net/index.php/Le_Borda#L.27.C3.89cole_navale_.C3.A0_terre

- Bulletin des lois de la République française, juillet 1852, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486130q/f383.image.r=Recouvrance.langFR

- http://www.plrecouvrance.infini.fr/

- Journal La Croix n°3383 du 18 mai 1894, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2157005/f1.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal La Croix n°3726 du 25 juin 1895, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2162243/f1.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal La Croix n°9277 du 13 juin 1913, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k258633t/f2.image.r=Recouvrance.langFR

- Dénomme ainsi car les troupes y défilaient. Dans d'autres villes, cette place est dénommée "Champ de Mars"

- Journal Ouest-Éclair n°3323 du 16 avril 1906, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641040t/f3.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Ouest-Éclair n°7073 du 13 décembre 1918, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k645663m/f4.image.r=Recouvrance.langFR

- Panneau d'information situé sur la place Ronarc'h

- Journal Le Matin n°7773 du 7 juin 1905, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k567628z/f3.image.r=Recouvrance.langFR

- André Chevrillon, "Au pays breton", Revue des deux mondes, juillet 1924, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k431914f/f116.image.r=Recouvrance.langFR

- La prison de la ville se trouvait alors au Fort du Bouguen

- Pierre Mac-Orlan, "Brest", La revue de Paris, juillet 1926, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k176088/f277.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Mercure de France, n° du 1er mai 1923, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201931v/f256.image.r=Recouvrance.langFR

- Lettre d'Henri Ansquer à Pierre Péron :

Tiré du livre : À Recouvrance (la complainte de Jean Quéméneur) Henri Ansquer – Dessins Pierre Péron – Éditions de la Cité, Brest, 1964Mon cher Compatriote

Oui, ce que vous appelez la Complainte de Jean Quéméneur est bien de ma composition, et fut créée, autant qu'il m'en souvient, en 1912, à Brest, au Théâtre-Municipal (direction Léon Dorfer) dans une revue à grand spectacle, également de moi : Encore des commérages, ma pauv’ fille ! mais le vrai titre de cette complainte est À Recouvrance. - Documentaire - Recouvrance revisité (Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest)

- Ville de Brest, Balade urbaine Recouvrance, pdf, 2009

- L'Église en pays de Brest, L'ensemble paroissial de Recouvrance (Brest)

- Topic Topos - Église Saint-Sauveur, Brest

- Jean-Louis Auffret , Brest d'hier à demain, Éditions Cloître, mars 2002, Saint-Thonan France, (ISBN 2910981657)

- La maison de la Fontaine - Un clin d’œil de Bretagne

- Topic Topos - Bâtiment des subsistances, Brest

- Ouest-France - Si l'horloge de l'Anse Saupin m'était contée...

- Maville.com - Brest. Vieille de 240 ans, l'horloge de la Marine a été restaurée

- Alain Boulaire et René Le Bihan , Brest, Éditions Palantines, juin 2004, Eurografica, Vicenza Italie, (ISBN 2911434382), page 30

- Jean-Louis Auffret, Brest d’hier à demain, Éditions Cloître, mars 2002, Saint-Thonan France, (ISBN 2-910981-65-7), page 35

- René Kerviler, "Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les bretons. 2", J. Plihon et L. Hervé, Rennes, 1886, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5817533g/f305.image.r=Recouvrance.langFR

- Journal Le Temps n°16702 du 16 mars 1907, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2389296/f2.image.r=Recouvrance.langFR

- Gilles Heuré, "Gustave Hervé, cas pratique de biographie", Le Mouvement social : bulletin trimestriel de l'Institut français d'histoire sociale, janvier 1999, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5751688s/f16.image.r=Recouvrance.langFR

- Pierre Loti, "Œuvres complètes", tome 3, Calmann-lévy, Paris, 1893, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5859230x/f25.image.r=Recouvrance.langFR

- Guillaume Joseph Gabriel de La Landelle, "Les Nouveaux Quarts de nuit, récits maritimes", P. Brunet, Paris, 1864, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5732425b/f56.image.r=Recouvrance.langFR

Voir aussi

- Tour Tanguy

- Rue Saint-Malo

- Arsenal de Brest

- Penfeld

- Pont de Recouvrance

- La Recouvrance

- Rue de Siam

- Canton de Brest-Recouvrance

Liens externes

- Documentaire - Recouvrance revisité (Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest)

- L'espace info Tram – De Français libres aux Capucins

- L'association La Maloïne a pour but de dénicher, recueillir et redistribuer sous forme de publications, de supports audiovisuels et de spectacles la mémoire populaire brestoise…

- Association Vivre La Rue pour la préservation de la rue Saint-Malo depuis 1989

Catégorie :- Quartier de Brest

-

Wikimedia Foundation. 2010.