- Histoire du peuple kurde

-

L'histoire du peuple kurde en tant que groupe ethnolinguiste débute dans les régions montagneuses du sud du Caucase (Zagros et Taurus) ; cette aire géographique est dénommée Kurdistan. Il y a différentes hypothèses quant à l’identité des ancêtres des Kurdes, entre autres les Kardouques ou Carduchoi de l’Antiquité classique. Les plus anciennes dynasties kurdes connues sous autorité musulmane (du Xe au XIIe siècle) sont les Hasanwayhides, les Marwanides et les Shaddadides, suivies de la dynastie des Ayyoubides fondée par Saladin. La bataille de Chaldiran en 1514 est une date importante dans l’histoire kurde, marquant l’alliance des Kurdes avec les Turcs. Le Sharafnameh de 1597 est le premier récit de l’histoire kurde.

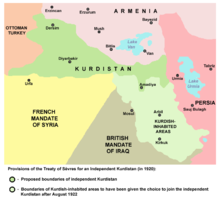

À partir du XXe siècle, l'histoire kurde est marquée par une montée de la prise de conscience d’une identité nationale se centrant sur le but d’un Kurdistan indépendant tel que prévu dans le Traité de Sèvres en 1920. Une autonomie partielle a été réalisée par le Kurdistan Uyezd — Ouyezd — (1923-1926) et par le Kurdistan irakien (depuis 1991). Dans le Kurdistan turc, un conflit armé oppose le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) aux forces turques entre 1984 et 1999. La région continue toutefois à être instable et de nouvelles flambées de violence ont lieu dans les années 2000. Le traitement des Kurdes (comme des Arméniens et des Assyriens) par l'État turc est particulièrement dur[1],[2], allant jusqu’à inclure dans la loi turque l’enregistrement national et dans l’Ordonnance sur les noms de famille, l'interdiction de porter un nom kurde[3],[4].

Sommaire

Antiquité

Mésopotamie antique

Selon l’érudit G. R. Driver, la plus ancienne mention des Kurdes a été trouvée sur une tablette en argile en cunéiformes sumériens du 3e millénaire Av. J.-C., sur laquelle est inscrit le nom d’une terre appelée Karda ou Qarda. Ce territoire au sud du lac Van, était habité par un peuple, Su ou Subaru, qui était connecté avec les Qurties, un groupe de montagnards. C’est à partir de ce nom de Qurtie que Driver fait sa première connexion étymologique[5],[6],[7],[8],[9]. Les premières mentions du nom Kurde apparaissent dans des documents assyriens vers -1000. Les Assyriens appellent Kourti ou Kourkhi le peuple qui vit sur le Mont Azou ou Hizan (près du lac de Van). Le pays des Kourkhis comprend des régions du Mont Djoudi et des districts qui furent plus tard appelés Sophene, Anzanene et Gordyène. Les Kourkhis combattirent plusieurs fois Téglath-Phalasar Ier qui finalement les défit et incendia complètement 25 de leurs villes[10].

Les Cardouchis

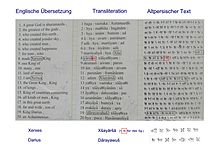

Article détaillé : Gordyène. Traduction en anglais du texte en vieux-persan.

Traduction en anglais du texte en vieux-persan.

En ce qui concerne l’origine des Kurdes, il suffisait auparavant de les décrire comme les descendants des Cardouchis, qui s’opposèrent à la Retraite des Dix Mille à travers les montagnes au IVe siècle av. J.‑C., mais les Cyrtii (Kourtioi) mentionnés par Polybe, Tite-Live, et Strabon sont aussi des candidats possibles[11]. Les Kurdes font remonter leurs ancêtres aux Mèdes[12]. Cette descendance est défendable selon des preuves linguistiques, puisque les Kurdes parlent une variante occidentale de langues iraniennes. Au VIe siècle av. J.‑C., après avoir, avec les Babyloniens, défait l’Empire Néo-Assyrien, les Mèdes ont pu établir leur propre empire[13], qui s’étendit des rives sud de la Mer Noire et de la province d’Aran (aujourd’hui la République d’Azerbaïdjan) au nord et à l’Asie Centrale, l’Afghanistan, et le Pakistan. A ces territoires s’ajoutaient plusieurs états vassaux, y compris les Perses, qui finirent par les supplanter et absorberont l’empire Mède au sein de l’Empire Perse des Achéménides[13]. Avec la montée de l’empire perse, Carduchie et Médie furent incorporées dans un seul et même empire. Les Cardouchis se rebellèrent fréquemment contre les Achéménides et à la fin du Ve siècle av. J.‑C., sous le règne d’Artaxerxes II, ils n’étaient plus sous contrôle perse[14]. Selon Xénophon, les Cardouchis défirent même une importante armée perse envoyée contre eux et parfois ils conclurent des traités avec des satrapes perses[13].

La période séleucide et parthe

Au cours des siècles suivants ils passèrent successivement sous le joug des Macédoniens, des Parthes, et des Sassanides. Les rois arsacides firent alliance avec eux. Gotarzes, dont le nom peut signifier chef des Goutii, est réputé être le fondateur des Gouranis, la principale tribu du Kurdistan sud. Son nom et ses titres sont préservés dans une inscription grecque à Behistoun près de Kermanshah[15].

Pendant l’ère séleucide, on trouve au moins un épisode important de déportation des Kurdes en Anatolie ouest et sud-ouest qui est prouvé historiquement. Il se déroule avant 181 av JC quand un grand nombre de Cardaces est amené pour s’installer dans la région stratégique de Lycie et être un réservoir disponible pour la conscription dans l’armée et chez les garde-frontières. Il est vraisemblable que ce furent les Séleucides qui installèrent ces Kurdes en Lycie dans ce but (protection contre les Romains), peut être dans les dernières décennies du IIIe siècle av. J.‑C.. En effet l’historien romain Tite Live enregistre la présence en -190 de plusieurs milliers de soldats kurdes combattant dans l’armée d’Antiochus III. Le nom « Cardaces » ou « Cardacian » apparaît de nouveau à la bataille de Rafah en Palestine au printemps 217 av JC entre le roi séleucide Antiochus III le Grand et le roi Ptolémée IV Philopator d’Égypte[16],[17].

Les périodes romaine et sassanide

Les historiens classiques Polybe (-133) et Strabon (-48) appellent les Kurdes du nom de Kourtioi (Κύρτιοι). Le clan kurde Zelan de Commagène (région d’Adiyaman), s’étendit, établissant en plus de la dynastie des Zélanides de Commagene, le royaume zélanide de Cappadoce et l’empire zélanide du Pont, tous ces sites se trouvent en Anatolie. Ils devinrent vassaux romains vers la fin du Ier siècle av. J.‑C.. Le royaume kurde de Cordouène devint une province de l’Empire romain en -66 lorsque Lucullus aida les Cordoueni à rejeter le joug de Tigranes qui avait auparavant tué leur roi Zarbienus. Après avoir défait Tigrane, Lucullus bâtit un mémorial à Zarbienus et l’appela ami et confédéré des Romains. Cordouène resta sous le contrôle des Romains pendant quatre siècles jusqu’en 384. À l’est, les royaumes kurdes de Cortea, Médie, Kirm et Adiabène étaient, dès le Ie siècle av. J.‑C., devenus membres confédérés de la Fédération Parthe[18]. Strabon, le géographe grec, considérait Gordys, fils de Triptolème, comme l’ancêtre de Gordyaei (Cordoueni). Il écrivit un article sur Gordiaea (Cordouène), un district ancien qui était réputé faire partie du Kurdistan[19].

Au milieu des années 530, il y eut quatre années de froid exceptionnel partout en Asie et en Europe qui causèrent la perte des récoltes et par suite des épidémies. Les Kurdes du Moyen-Orient furent durement touchés et perdirent leurs vergers et leurs troupeaux tout en étant de plus attaqués par les forces byzantines et syriennes[20].

Il y a des preuves d’un culte du Soleil chez les Kurdes à la fin de la période sassanide. Les Kurdes adorateurs du Soleil vivaient dans les montagnes qui se trouvent au nord de l’Irak d’aujourd’hui, au Ve siècle. Au début du VIIe siècle aussi nous avons des descriptions de rituels de culte du Soleil et sacrifice d’un bœuf dans la région autour d’Adiabène, et de sacrifices à des démons à Beth Nuhadra, parmi les Kurdes[21].

Les conquêtes musulmanes

En 641, le commandant arabe Utba ibn farqad conquit les forts kurdes d’Adiabene. À cette époque-là les Kurdes menaient une vie partiellement sédentaire, élevaient des moutons et du bétail dans les régions de Beth Begash et Beth Kartewaye au-dessus de Erbil en Adiabene. En 696 des Kurdes joignirent la révolte des Khariji près de Hulwan[22].

Sous les califes de Bagdad, les Kurdes créèrent toujours des problèmes ici ou là. En 838, et de nouveau en 905, d’importantes insurrections éclatèrent dans le nord du Kurdistan ; l’émir Aqpd-addaula fut obligé de diriger les forces du califat contre les Kurdes du sud, capturant la fameuse forteresse de Sermaj, dont on voit encore les ruines aujourd’hui près de Behistun et soumettant la province de Shahrizor avec sa capitale maintenant marquée par le grand tertre de Yassin Teppeh. Un des spécialistes kurdes très renommé, Al-Dinawari (828 – 889), de Dinawar près de Kermanshah, vécut à cette époque. Il a écrit un livre sur les origines des Kurdes.

Un Kurde, du nom de Nasr ou Narseh se convertit au christianisme et prit le nom de Théophobe (« craignant Dieu ») sous le règne de l’empereur Théophile (« aimant Dieu ») et fut l’ami intime de cet empereur, ainsi que commandant pendant plusieurs années[23]. Narseh se joignit à la révolte de Babak dans le sud du Kurdistan, mais les armées abbassides défirent ses forces en 833 et, selon l’historien musulman Tabari, à peu près 60 000 de ses troupes furent tués. Narseh lui-même fuit vers les territoires byzantins et aida à former l’armée de Théophile. Cette armée kurde envahit le domaine du califat en 838 pour aider la révolte de Babak. Après la défaite de Babak, Narseh et ses soldats s’installèrent dans le Pont (au centre-nord de l’Anatolie)[24].

L’éclipse du pouvoir des Sassanides et des Byzantins à la suite de la conquête par le califat et l’affaiblissement subséquent des principautés kurdes et des « administrateurs des montagnes » établit de nouveaux États indépendants. Les Shaddadides du Causase et de l’Arménie, les Rawadides de l’Azerbaïdjan, les Marwandides de l’Anatolie orientale, les Hasanwayhides, Fadhilwayhides et Ayyarides du centre du Zagros sont quelques-unes de ces dynasties kurdes.

Dynasties médiévales kurdes

En 837 le Seigneur kurde Rozeguite fonda la ville d'Akhlat sur les rives du lac de Van et en fit la capitale de sa principauté, théoriquement vassal du calife, mais en fait virtuellement indépendant. La principauté de Ake gouverna une terre carduchienne qui s’étendit entre la vallée supérieure des Centritis et des Zabous. Elle était située entre Arzanène et Adiabène. Au début du Xe siècle elle devint vassale des Artsrunis de Vaspourakan. Andzewatsi était une autre principauté située au sud est de Van et au nord ouest de Ake et ses princes étaient une branche des Mèdo-Carduchis de Mahkert. En 780, son prince principal Tachat Andzewatsi obéissait au calife. Après lui la dynastie déclina et devint vassale des Artsrunis en 860[25].

Dans la seconde moitié du Xe siècle, le Kurdistan était partagé entre cinq grandes principautés kurdes. Dans le nord les Shaddadides (951 – 1174) (dans des parties de l’Arménie et d’Arran), et Rawadid (955 – 1221) dans Tabriz et Maragheh, dans l’est les Hasanwayhides (959 – 1015), les Annazides (990 - 1117) (à Kermanshah, Dinawar et Khanaqin) et à l’ouest les Marwanides (990 – 1096) de Diyarbekir. Des traces des Kurdes Shaddadides peuvent encore aujourd’hui être trouvées dans les régions de Karvachar et de Berdzor en Azerbaïdjan, entre le Haut-Karabagh et l’Arménie.

Plus tard au XIIe siècle, la dynastie kurde des Hazaraspides établit son pouvoir dans le sud de Zagros et Louristan et conquit les territoires de Kouhgiluya, Khouzestan et Golpayegan au XIIIe siècle et annexa Shushtar, Hoveizeh et Basra au XIVe siècle.

Une de ces dynasties aurait pu être capable, au cours des décennies, d’imposer sa suprématie sur les autres et construire un état qui incorporerait tout le pays kurde si le cours de l’histoire n’avait pas été troublé par les invasions massives de tribus originaires des steppes de l’Asie centrale. Ayant conquis l’Iran et imposé leur joug sur le calife de Bagdad, les Turcs Seljuk annexèrent les principautés kurdes une par une.

Vers 1150, Ahmed Sanjar, le dernier des grands monarques Seljuk, créa une province à partir de ces territoires et l’appela Kurdistan. La province du Kurdistan, formée par Sanjar, avait comme capitale le village de Bahar (nom qui signifie « Printemps »), proche de l’ancien Ecbatane (Hamadan), capitale des Mèdes. Elle incluait les vilayets de Sinjar et Shahrarzour à l’ouest des monts Zagros et ceux de Hamadan, Dinawar et Kermanshah à l’est de cette chaîne. Une brillante civilisation autochtone se développa autour de Dinawar (aujourd'hui en ruines), située à 75 km au nord est de Kermanshah, dont l’éclat fut plus tard partiellement remplacé par celle de Senna, à 90 km plus au nord[26].

Marco Polo (1254 – 1324), célèbre pour son premier « tour du monde », rencontra des Kurdes à Mossoul alors qu’il était en route pour la Chine et il écrivit ce qu’il avait appris sur le Kurdistan et les Kurdes pour éclairer ses contemporains européens. La kurdologue italienne, Mirella Galetti, a organisé ces écrits qui furent traduits en kurde[27].

La période ayyoubide

Article détaillé : Ayyoubides.La période la plus florissante du pouvoir kurde fut probablement pendant le XIIe siècle quand le grand Saladin, qui appartenait à la branche Rawendi de la tribu des Hadabanis (ou Adiabène), fonda la dynastie Ayyoubide (1171 – 1250) de Syrie, et des chefs kurdes furent institués, non seulement dans l’est et l’ouest des montagnes kurdes, mais aussi loin que Khorasan d’un côté et l’Égypte et le Yémen de l’autre.

Mongols, Timur, Karakoyounlou et Akkoyounlou

Les Mongols dévastèrent les terres kurdes au XIIIe siècle. L’armée d’Hulagu élimina nombre de chefs tribaux kurdes. Au XIVe siècle, Timur conquit la majeure partie du Kurdistan et dévasta les tribus kurdes. Au XVe siècle, les dirigeants Kara Koyunlu aidèrent les chefs kurdes à retrouver leur influence perdue. Cependant, quand la dynastie Ak Koyunlu défit les Karakoyunlu, les tribus kurdes furent persécutées. Les Akkoyunlu exterminèrent beaucoup des dirigeants issus des familles de notables kurdes et appointèrent leurs propres gouverneurs à leur place[28].

Les principautés kurdes après la période mongole

Après la période mongole, les Kurdes établirent plusieurs états indépendants ou principautés, telles qu’Ardalan, Badinan, Baban, Soran, Hakkari et Bitlis. L’histoire complète de ces états et de leurs contacts avec les voisins est relatée dans le célèbre livre Sharafnameh écrit par le Prince Sharaf al-Din Bitlisi en 1597[29]. La plus importante d’entre ces principautés fut Ardalan, établie au début du XIVe siècle. L’état d’Ardalan contrôlait les territoires de Zardiawa (Karadagh), Khanaqin, Kirkuk, Kifri, et Hawraman. La ville capitale de l’état fut tout d’abord Sharazur dans le Kurdistan irakien, puis fut transférée à Sinne (en Iran). La dynastie Ardalan continua à gouverner la région jusqu’à ce que le monarque Qajar, Nasser-al-Din Shah (1848 – 1896) y mit fin.

La période ottomane

Quand le sultan Selim Ier, après avoir défait Ismail Ier en 1514, annexa l’Arménie et le Kurdistan, il confia l’organisation des territoires conquis à Idris, l’historien kurde de Bitlis. Il divisa le territoire en Sanjaks ou districts, et, ne faisant aucune tentative pour intervenir dans le principe héréditaire traditionnel, installa comme gouverneurs les chefs locaux. De plus il repeupla les riches terres pastorales entre Erzurum et Erevan qui étaient restées négligées depuis le passage de Timur, avec des Kurdes des districts d'Hakkari et Botan.

La Bataille contre les Yezidis

En 1640, les forces ottomanes sous le commandement de Firari Mustafe Pasha, attaquèrent les Kurdes Yezidis des monts Sinjar (Saçli Dagi). Selon Evliya Çelebi, les Ottomans étaient au nombre de 40 000. La bataille dura sept heures et 3 060 Yezidis furent tués. Le lendemain de la bataille, l’armée ottomane rasa et incendia 300 villages yezidis. De 1 000 à 2 000 Yezidis se réfugièrent dans quelques cavernes aux alentours de Sinjar. Eux aussi furent massacrés après que l’armée ottomane les eurent attaqués au canon et à la grenade[30].

La révolte de Rozhiki

En 1655, Abdal Khan, le Kurde Rozhiki gouverneur de Bitlis, forma une armée privée et engagea une guerre de grande envergure contre les troupes ottomanes. Evliya Çelebi nota la présence de nombreux Yezidis dans son armée[31]. La cause principale de cette insurrection armée fut la mésentente entre Abdal Khan et Melek Ahmad Pasha, le gouverneur ottoman de Van. Les troupes ottomanes marchèrent sur Bitlis et commirent des atrocités contre les civils en traversant le territoire Rozhiki. Abdal Khan avait construit de grandes redoutes de pierre tout autour de Bitlis et les remparts de la vieille ville étaient défendus par une importante armée de fantassins kurdes armés de mousquets. Les Ottomans attaquèrent le périmètre extérieur de défense et défièrent les soldats rozhikis, puis se précipitèrent pour piller Bitlis et s’en prirent aux civils. Dès que les forces ottomanes se furent installées dans Bitlis, dans une action de vengeance, Abdal Khan fit une vaine tentative d’assassiner Melek Ahmad Pasha. Un groupe de vingt soldats kurdes à cheval entrèrent dans la tente de Yusuf Kethuda, le commandant en second, et se battirent férocement avec ses gardes. Après la chute de Bitlis, 1 400 Kurdes continuèrent à résister depuis la vieille citadelle de la ville. Alors que la plupart d’entre eux se rendirent et furent épargnés, 300 autres furent massacrés par Melek Ahmad, en démembrant 70 d'entre eux à l’épée et les découpant en morceaux[32].

Kurdistan

Le système administratif introduit par Idris resta inchangé jusqu’à la fin de la guerre russo-turque de 1828-1829. Cependant les Kurdes, du fait de l’éloignement de leur pays de la capitale, et du déclin de l'Empire ottoman, accrurent leur influence et leur pouvoir et se sont étendus vers l’ouest, aussi loin qu’Angora.

Après la guerre, les Kurdes essayèrent de se libérer du contrôle turc, et en 1834, après l’insurrection du clan Bedirkhan, il devint nécessaire de les soumettre. Ce qui fut réalisé par Reshid Pasha, lui aussi un Kurde[réf. nécessaire]. Les villes principales furent fortement occupées par d’importantes forces armées et plusieurs beys kurdes furent remplacés par des gouverneurs turcs. Une révolte sous Bedr Khan Bey en 1843 fut fermement réprimée et après la guerre de Crimée, les Turcs renforcèrent leur mainmise sur le pays.

Le Kurdistan en tant qu’entité administrative eut une brève et instable existence de 17 ans entre le 13 décembre 1847 (à la suite de la révolte de Bedirhan Bey) et 1864, date de l’initiative de Moustapha Reschid Pacha pendant la période Tanzimat (1839 – 1876) de l’Empire ottoman. La capitale de la province fut, pour commencer, Ahlat, et sa juridiction couvrait Diyarbekir, Mus, Van, Hakkari, Cizre, Botan (ou Bohtan) et Mardin. Au cours des années suivantes, la capitale fut transférée plusieurs fois, d’abord d'Ahlat à Van, puis à Mus et finalement à Diyarbekir. Son aire fut réduite en 1856 et la province du Kurdistan à l’intérieur de l’Empire ottoman fut supprimée en 1864. Les anciennes provinces de Diyarbekir et de Van furent reconstituées[33]. Vers 1880, Shaik Ubaidullah mena une révolte visant à amener les territoires entre les lacs Van et Urmia sous son contrôle, néanmoins les forces ottomanes et Qajar parvinrent à le défaire[34].

Bedr Khan de Botan

Les efforts de modernisation et de centralisation du Sultan Mahmud II suscitèrent l’opposition de chefs féodaux kurdes. Il en résulta que deux puissantes familles kurdes se rebellèrent contre les Ottomans en 1830. Bedr Khan de Botan dans l’Ouest du Kurdistan, autour de Diyarbekir, et Muhammad Pasha de Rawanduz dans l’Est, qui établit son autorité à Mossoul et Erbil. Les troupes turques étaient occupées par l’invasion des troupes égyptiennes en Syrie et furent incapables de réprimer la révolte. De ce fait Bedr Khan étendit son autorité sur Diyarbakir, Siverek, Viranşehir, Siirt, Sulaimania et Sauj Bulaq. Il établit un État kurde dans ces régions jusqu’en 1845 ; il frappa sa propre monnaie et son nom fut inclus dans les sermons du vendredi. En 1847 les forces turques tournèrent leur attention vers cette zone et défirent Bedr Khan qui fut exilé en Crète. Plus tard il fut autorisé à revenir à Damas où il vécut jusqu’à sa mort en 1868.

Bedr Khan était devenu roi à la mort de son frère. Son neveu en fut très irrité et finalement les Turcs réussirent à l’amener à combattre son oncle. Ils lui promirent de le faire roi s’il tuait Bedr Khan. Il rassembla alors beaucoup de guerriers kurdes et ils attaquèrent les forces de son oncle. Il le vainquit mais au lieu de devenir roi comme promis par les Turcs, il fut exécuté par ceux-ci. Il existe deux fameux chants kurdes au sujet de cette bataille appelés Ezdin Shêr et Ez Xelefim[35].

Après l'exil de Bedr Khan, eurent lieu d’autres révoltes en 1850 et 1852[36].

La révolte de Shaikh Ubaidullah et les Arméniens

La guerre russo-turque de 1877-1878 fut suivie de la tentative en 1880–1881 de Sheikh Obaidullah de fonder une principauté kurde indépendante sous la protection de la Turquie. Cette tentative, au départ encouragée par « La Porte » comme réponse au projet de création d’un État arménien sous la suzeraineté de la Russie, échoua après le raid d’Ubaidullah en Perse, quand différentes circonstances amenèrent le gouvernement central à réaffirmer la suprématie de son autorité. Jusqu’à la guerre russo-turque de 1882–1829, il y avait peu d’hostilité entre les Kurdes et les Arméniens, et aussi tard qu’en 1877-1878, les montagnards des deux peuples coexistèrent plutôt bien.

En 1891, l’activité des Comités arméniens amena La Porte à raffermir la position des Kurdes en créant un corps kurde de cavalerie irrégulière, bien armé et appelé les Soldats de Hamidieh, d’après le nom d'Abdülhamid II. Des troubles mineurs survenaient constamment et furent bientôt suivis, entre 1894 et 1896, du massacre des Arméniens à Sasun et en d’autres lieux et dans lesquels les Kurdes prirent une part active. Quelques Kurdes voulurent établir un État kurde séparé.

Période safavide

De 1506 à 1510, les Kurdes Yézidis se révoltèrent contre Ismail Ier qui avait lui-même des ancêtres kurdes[37],[38],[39] . Leur dirigeant, Shir Sarim, fut défait et capturé au cours d’une bataille sanglante où plusieurs officiers importants du chah Ismail Ier perdirent la vie. Les prisonniers kurdes furent mis à mort « avec les tortures les pires qui se puissent exister »[40].

Transfert des Kurdes

Le transfert de la population du long de leurs frontières avec les Ottomans au Kurdistan et le Caucase fut d’une importance stratégique pour les Safavides. Des centaines de milliers de Kurdes, et aussi de grands groupes d’Arméniens, d’Assyriens, d’Azéris et de Turkmènes, furent retirés des régions frontières et installés à l’intérieur de la Perse. Comme les frontières furent progressivement déplacées vers l’est et que les Ottomans poussèrent plus profondément dans les territoires persans, des régions kurdes entières en Anatolie se trouvèrent à un moment ou à un autre exposées aux horribles effets des spoliations et des déportations. Cet état de fait commença au cours du règne du Safavide Shah Tahmasp Ier (1524-1576). De 1534 à 1535, Tahmasp Ier entreprit la destruction systématique des anciennes cités kurdes et des campagnes. Pendant sa retraite devant l’armée ottomane, il donna l'ordre de détruire les récoltes et tous les lieux d’habitation quelle que soit leur taille, poussant les populations devant lui vers l’Azerbaïdjan, d’où elles furent plus tard transférées de façon permanente dans le Khorasan, quelques 500 km plus loin. Quelques tribus kurdes furent même déportées beaucoup plus loin à l’est, au Gharjistan dans les montagnes du Koush Hindou (dans l’Afghanistan actuel), à près de 800 km de leurs foyers dans le Kurdistan occidental.

Abbas Ier le Grand hérita d’un État menacé par les Ottomans à l’ouest et les Ouzbeks au nord-est. Il acheta les premiers afin de gagner le temps nécessaire pour défaire les seconds, après quoi il opéra une sélection des populations de Zagros et du Caucase, déportant des Kurdes, des Arméniens et autres groupes qui pouvaient, ou auraient pu, volontairement ou non, apporter aide et soutien à une campagne ottomane.

L’ampleur de la politique de la terre brûlée des Safavides peut être entrevue dans les écrits des historiens de leur cour. L’un d’entre aux, Iskandar Bayg Munshi, ne décrivant qu’un seul épisode, écrit dans le Alam-ara ye Abbasi que Shah Abbas, en poursuivant la politique de la terre brûlée de ses prédécesseurs, tomba sur le pays au nord des Araxes et à l’ouest de Urmia, entre Kars et le lac de Van, et ordonna qu’il soit dévasté et que la population de la campagne et des villes entières soit rassemblée et emmenée loin hors de danger. Toute résistance devait « résulter en massacres et mutilations ; tous les biens non transportables, maisons, églises, mosquées, récoltes... sont détruits et la horde des prisonniers fut précipitamment poussée vers le sud-est avant que les Ottomans ne puissent contre attaquer. » De nombreux Kurdes échouèrent au Khorasan mais beaucoup d’autres furent disséminés dans les montagnes Elbourz, en Perse centrale et même au Balouchistan. Ils devinrent le noyau de plusieurs enclaves kurdes modernes à l’extérieur du Kurdistan, en Iran et au Turkménistan. Il a été rapporté qu’Abbas eut une fois l’intention de transplanter 40 000 Kurdes au Nord Khorasan mais qu’il ne réussit à déporter que 15 000 d’entre eux avant que ses troupes ne soient défaites[41],[42].

Après la bataille de Chaldoran, le sultan Selim Ier (« le Grim »), déporta plusieurs importantes tribus kurdes vers les centre de l’Anatolie, au sud de la ville actuelle d’Ankara. À leur place, il installa un petit nombre de tribus turkmènes, plus loyales selon lui. Pendant que les Kurdes déportés devinrent le noyau de l’enclave kurde dans le centre de l’Antalie moderne, les tribus Turkmènes au Kurdistan finirent par s’assimiler[43]. Dès lors les Kurdes, qui étaient des pasteurs nomades, se sédentarisèrent.

La bataille de Dimdim

Il existe un récit historique très détaillé d’une longue bataille en 1609–1610 entre des Kurdes et l’empire Safavide. La bataille eut lieu autour d’une forteresse appelée « Dimdim » dans la région de Beradost autour du lac Urmia dans le nord-ouest de l’Iran. En 1609, la structure en ruines fut reconstruite par « Emîr Xan Lepzêrîn », gouverneur de Beradost, qui cherchait à maintenir l’indépendance de sa principauté en expansion face à la pénétration dans la région tant des Ottomans que des Safavides. La reconstruction de Dimdim était considérée comme constituant un acte d’indépendance qui pouvait menacer le pouvoir safavide au nord-ouest. Plusieurs Kurdes, y compris les dirigeants Mukriyan (Mahabad), se rallièrent autour de Amir Khan. Après un siège long et sanglant mené par le grand vizir safavid Hatem Beg, qui dura de novembre 1609 à l’été 1610, Dimdim fut capturée et tous ses défenseurs massacrés. Abbas Ier le Grand ordonna un massacre général de Beradost et Mukriyan (rapporté par Eskander Beg Turkoman, un historien safavide, dans le livre Alam Aray-e Abbasî) et il réinstalla la tribu turque des Afshar dans la région tout en déportant beaucoup de tribus kurdes à Khorasan. Bien que des historiens perses (comme Iskander Beg) décrivirent la première bataille de Dimdim comme résultant d’une mutinerie ou d’une trahison kurde, dans les traditions orales kurdes (Beytî dimdim), des œuvres littéraires[44], et dans l’Histoire, elle est traitée comme un combat du peuple kurde contre une domination étrangère. En fait, Beytî dimdim est considérée comme une épique nationale surpassée seulement par Mem û Zin par Ehmedê Xanî. La première recension littéraire de cette bataille est écrite par Faqi Tayran[45],[46].

Histoire du XXe siècle siècle

Montée du nationalisme

Le nationalisme kurde émergea après la Première Guerre mondiale avec la dissolution de l’empire ottoman lequel avait avec succès, intégré, mais non assimilé, les Kurdes en réprimant par la force les mouvements kurdes qui revendiquaient leur indépendance. Il y eut des révoltes sporadiques mais c’est seulement en 1880, avec l’insurrection dirigée par Sheik Ubeydullah que des exigences furent exprimées en tant que groupe ethnique ou que nation. Le sultan ottoman Abdul Hamid y répondit par une campagne d’intégration en co-optant des Kurdes importants dans le pouvoir ottoman fort leur offrant des postes prestigieux dans son gouvernement. Cette stratégie parut réussir si l’on considère la loyauté des régiments du kurde Hamidiye pendant la Première Guerre mondiale[47].

Le mouvement kurde ethno-nationaliste qui émergea à la suite de la Première Guerre mondiale et la fin de l’Empire ottoman fut largement en réaction aux changements qui avaient lieu en Turquie, en premier la sécularisation radicale à laquelle les Kurdes, musulmans convaincus, s'opposaient, la centralisation de l’autorité qui menaçait le pouvoir des chefs locaux et l’autonomie kurde, et un nationalisme turc rampant au sein de la nouvelle république turque qui bien évidemment menaçait de les marginaliser[48].

Les pouvoirs occidentaux, (en particulier la Grande-Bretagne), combattant les Turcs promirent aux Kurdes qu’ils garantiraient la liberté kurde, une promesse qu’ils brisèrent par la suite. Une organisation kurde en particulier, Teali Cemiyet (La Société pour l’Avancement des Kurdes, ou SAK) joua un rôle central dans la création d’une identité kurde distincte. Elle profita d’une période de libéralisation politique pendant l’ère de la Seconde Constitution (1808–1920) de la Turquie pour transformer un intérêt dans la culture et la langue kurdes en un mouvement politique nationaliste basé sur l’ethnicité[48].

Pendant le gouvernement relativement ouvert des années 1950, des Kurdes obtinrent des postes politiques et travaillèrent à l’intérieur du cadre de la république turque pour avancer leurs intérêts mais ce mouvement vers l’intégration fut stoppé avec le coup d’État turc de 1960[47]. Les années 1970 virent une évolution dans le nationalisme kurde alors que la pensée politique marxiste influençait une nouvelle génération de nationalistes turcs opposés aux autorités féodales locales qui avaient été une source traditionnelle d’opposition à l’autorité, ils finirent par créer le parti séparatiste militant : Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) ou Parti des travailleurs du Kurdistan.

Les Kurdes sous le régime des Jeunes Turcs

Jacob Künzler, chef de l’hôpital missionnaire de Urfa, a relevé le nettoyage ethnique des Arméniens, des Assyriens, et des Kurdes par les Jeunes Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Il a donné un récit détaillé de la déportation des Kurdes d’Erzurum et de Bitlis pendant l’hiver 1916. Bien que nombre d'entre eux aient été convaincus de participer au génocide des Arméniens organisé par le pouvoir, les Kurdes étaient vus comme des éléments subversifs qui se porteraient aux côtés des Russes pendant la guerre. Afin d’éliminer cette menace, les Jeunes Turcs entreprirent une déportation à grande échelle des Kurdes des régions de Djabachdjur, Palu, Musch, Erzurum et Bitlis. À peu près 300 000 Kurdes furent forcés d’aller vers le sud à Urfa, puis vers l’ouest à Aintab et Kahramanmaraş. Pendant l’été 1917, des Kurdes furent déplacés vers la région de Konya en Anatolie centrale. Par ces mesures les dirigeants des Jeunes Turcs cherchaient à éliminer les Kurdes en les expulsant de leurs terres ancestrales et en les dispersant dans de petites poches de communautés en exil. À la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu’à 700 000 Kurdes avaient été déportés de force et la moitié d’entre eux périrent[49].

Après la Première Guerre mondiale

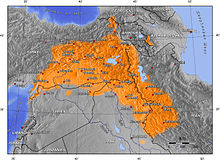

Territoires habités par les Kurdes, au Moyen-Orient et en Union soviétique, en 1986.

Territoires habités par les Kurdes, au Moyen-Orient et en Union soviétique, en 1986.

Certains groupes kurdes cherchèrent à obtenir leur autodétermination et défendirent l’article du Traité de Sèvres, signé en 1920 en conséquence de la situation nouvelle après la fin de la Première Guerre mondiale, concernant l’autonomie kurde, mais la résurgence turque sous Kemal Atatürk fit obstacle à la réalisation de ces aspirations. Les Kurdes, soutenus par la Grande-Bretagne proclamèrent leur indépendance en 1927 et établirent la république d’Ararat. La Turquie supprima les révoltes de 1925, 1930 et 1937 – 1938, l’Iran fit de même dans les années 1920. Une brève république kurde de Mahabad en Iran, soutenue par l’Union soviétique, ne survécut pas longtemps à la Deuxième Guerre mondiale.

Quand les administrateurs ba’athistes attaquèrent les ambitions nationalistes kurdes en Irak, une guerre éclata dans les années 1960. En 1970, les Kurdes rejetèrent un projet de gouvernement sur un territoire limité en Irak, exigeant une zone plus importante incluant les riches champs pétrolifères de la région de Kirkuk.

En 1922, une enquête fut initiée par Nihad Pasha, le commandant du front EL-Cezire, par Adliye Encümeni (le Conseil de Justice) de la Grande assemblée nationale de Turquie à propos d’allégations de fraudes. Au cours d’une convention confidentielle sur ce sujet le 22 juillet, une lettre d’introduction émanant du Cabinet des Ministres et signée par Mustafa Kemal fut lue. Le texte nommait la région « Kurdistan » à trois reprises et donnait à Nihad Pasha complète autorité pour aider les administrations locales kurdes (idare-i mahallîyeye dair teskilâtlar) selon le principe de l’autodétermination (Milletlerin kendi mukadderatlarini bizzat idare etme hakki), afin d’établir graduellement un gouvernement local dans les régions habitées par des Kurdes (Kürtlerle meskûn menatik)[50].

En 1931, un homme d’État kurde d’Irak, Mihemed Emîn Zekî, alors qu’il était ministre de l’Économie dans le premier gouvernement de Nuri as-Said, traça les frontières du Kurdistan turc en ces termes : « Avec les monts Ararat et la frontière géorgienne (incluse la région de Kars où des Kurdes et des Géorgiens vivent côte à côte) au nord, la frontière iranienne à l’est, la frontière irakienne au sud, et à l’ouest, une ligne tracée de l’ouest de Sivas à Iskenderun. Ces limites sont aussi en accord avec celles tracées par les Ottomans[51] ». En 1932, Garo Sassouni, qui fut un personnage important à Dashnak en Arménie, définit les frontières du « vrai Kurdistan » (excluant tout le territoire de l’Arménie Wilsonienne) ainsi : « ...avec une ligne à partir du sud d'Erzincan jusqu’à Elazığ, incorporant Dersim, Bingöl et Malatya, incluant les montagnes de Cebel-i Bereket et atteignant la frontière syrienne », ajoutant aussi « celles-ci sont les plus larges limites du Kurdistan qui peuvent être revendiquées par les Kurdes[52] ».

Dans les années 1920 et 1930, plusieurs révoltes de grande envergure éclatèrent dans la région. Les plus importantes d’entre elles furent celle de Saikh Said en 1925, la révolte d’Ararat en 1930 et la révolte de Dersim en 1938. À la suite de ces révoltes, fut établie la loi martiale dans la région du Kurdistan turc et un grand nombre de Kurdes furent transférés. De plus, le gouvernement encouragea l’installation d’Albanais du Kosovo et d’Assyriens dans la région dans le but de modifier l'équilibre démographique régional. Ces évènements et mesures eurent pour conséquence un état d’esprit de méfiance permanente entre Ankara et les Kurdes[53].

En Turquie

Article connexe : Kurdistan turc.À peu près la moitié des Kurdes vivent en Turquie. Selon le CIA Factbook, ils représentent 18 % des 76 millions d’habitants du pays, soit environ 15 millions[54]. D’autres estimations varient entre 12 et 15 millions. La majorité des Kurdes vit au Kurdistan turc, dans le Sud-Est du pays[55].

L'estimation la plus fiable du nombre de kurdophones en Turquie est d’environ cinq millions (1980). À peu près 3 950 000 parlent le kurde septentrional (Kurmandji), selon les chiffres de 1980[56]. Alors que la croissance démographique suggère que le nombre de locuteurs a augmenté, il est en réalité nettement inférieur aux 15 millions d'individus qui s’identifient à l’ethnie kurde, l’usage de la langue kurde ayant été découragé dans les villes turques, et de moins en moins de Kurdes vivant dans les campagnes où leur langue fut traditionnellement en usage.

De 1915 à 1918, les Kurdes se battirent pour mettre fin au pouvoir ottoman dans la région. Ils furent encouragés par le soutien de Woodrow Wilson pour les nationalités non turques de l’empire et ils soumirent leur revendication à l’indépendance à la conférence de Paix de Paris en 1919. Le traité de Sèvres stipula la création d’un état kurde autonome en 1920 mais le traité de Lausanne, qui lui fit suite en 1923, ne fit aucune mention des Kurdes. En 1925 et 1930 des révoltes kurdes furent réprimées par la force par le gouvernement turc de l'époque.

À la suite de ces évènements, l’existence d’une ethnie distincte kurde en Turquie fut officiellement niée et toute expression par les Kurdes de leur identité ethnique fut durement réprimée. Jusqu’en 1991, l’usage de la langue kurde — bien que largement répandu — fut interdit. Des réformes inspirées par l’Union européenne eurent comme résultat que de la musique, des émissions de radio et de télévision en kurde sont maintenant permises bien que fortement limitées (par exemple les émissions de la radio ne peuvent excéder 60 minutes par jour avec un maximum de cinq heures par semaine, alors que les plages horaires de la télévision sont encore plus restreintes). De plus l’éducation en kurde est maintenant autorisée mais seulement dans des institutions privées.

Aussi récemment qu'en 1994 cependant, Leyla Zana, la première femme kurde députée du Parlement turc fut poursuivie pour « discours séparatistes » et condamnée à 15 ans de prison. Lors de son discours inaugural en tant que députée, elle s’était elle-même identifiée comme une Kurde. Selon Amnistie Internationale « elle prêta serment en turc comme l’exige la loi, puis elle ajouta en kurde : « Je me battrai pour que les peuples kurde et turc puissent vivre ensemble dans un contexte démocratique. » De l’assemblée jaillirent des cris de « Séparatiste ! », « Terroriste ! » et « Arrêtez-la ! »[57].

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK ; Partiya Karkerên Kurdistan ), connu aussi sous le nom de KADEK et Kongra-Gel, est considéré par les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie comme une organisation terroriste cherchant à créer un État kurde indépendant dans un territoire (traditionnellement appelé Kurdistan) englobant le sud-est de la Turquie, le eord-est de l’Irak, le nord-est de la Syrie et le nord-ouest de l’Iran. Il s’agît d’une organisation ethnique sécessionniste usant de la diplomatie avec l’État turc mais aussi de la force contre les objectifs militaires et les intérêts touristiques dans le but de réaliser ses buts politiques)[réf. nécessaire].

Entre 1984 et 1999, le PKK et la Turquie furent en guerre ouverte, et beaucoup des campagnes du Sud-Est furent dépeuplées, les civils kurdes se déplaçant vers des centres locaux défendables tels que Diyarbakır, Van et Şırnak, ainsi que les villes de Turquie occidentale voire en Europe de l’Ouest. Parmi les raisons de cette dépopulation il y a les atrocités commises contre les clans kurdes qu’ils ne pouvaient pas contrôler, la pauvreté dans le Kurdistan turc, et les opérations militaires de l’État turc[58]. Human Rights Watch a répertorié plusieurs instances où les militaires turcs évacuèrent de force des villages, détruisant des maisons et l'équipement civil pour empêcher le retour des habitants ; il est estimé que 3 000 villages kurdes en Turquie furent complètement effacés de la carte, représentant le déplacement de plus de 378 000 personnes[59],[60],[61],[62].

En 1992, Nelson Mandela refuse le prix Atatürk de la paix décerné par la Turquie à cause des violations des droits de l'homme qui ont été commises à cette époque. Dès lors, la presse turque l’appela « l’affreux africain » et « le terroriste Mandela »[63]. Il accepte finalement le prix en 1999[64].

En Irak

Article connexe : Kurdistan irakien.Les Kurdes composent 17 % environ de la population totale en Irak. Ils sont majoritaires au moins dans trois provinces dans le nord de l’Irak qui sont connues comme le Kurdistan irakien. Il y a aussi des Kurdes à Kirkuk, Mossoul, Khanaqin et Bagdad. Près de 300 000 Kurdes vivent dans la capitale irakienne Bagdad, 50 000 à Mossoul et environ 100 000 Kurdes vivent ailleurs dans le Sud irakien[65]. Des Kurdes s’engagèrent à la suite de Mustafa Barzani dans de lourds combats contre les régimes irakiens successifs de 1960 à 1975. En mars 1970 l’Irak annonça un plan de paix qui comprenait une autonomie kurde. Le plan devait être exécuté en 4 ans[66]. Néanmoins, au même moment, le régime irakien entreprit un programme d’arabisation dans les riches régions pétrolifères de Kirkuk et Khanaqin[67]. L’accord de paix ne fit pas long feu et en 1974 le gouvernement irakien commença une nouvelle offensive contre les Kurdes. De plus, en mars 1975, l’Irak et l’Iran signèrent les Accords d’Alger selon lesquels l’Iran s’engageait à couper les vivres aux Kurdes irakiens. L’Irak institua une autre vague d’arabisation en installant des Arabes dans les champs pétrolifères du Kurdistan, en particulier ceux autour de Kirkuk[68]. Entre 1975 et 1978, 200 000 Kurdes furent déportés vers d’autres parties de l’Irak[69].

Durant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, le régime mit en place des politiques anti-Kurdes et une guerre civile de facto éclata. L’Irak fut largement condamnée par la communauté internationale mais ne fut jamais sérieusement punie pour les mesures oppressives telles que le massacre de centaines de milliers de civils, la destruction intégrale de milliers de villages et la déportation de milliers de Kurdes vers le sud et le centre de l’Irak. La campagne du gouvernement irakien contre les Kurdes en 1988 fut appelée Anfal (« butins de guerre »). Les attaques de l’Anfal causèrent la destruction de 2 000 villages et la mort de 50 000 à 100 000 Kurdes[70].

Après l’insurrection kurde de 1991 (en kurde : Raperîn) menée par le PUK et le KDP, les troupes irakiennes reprirent les aires kurdes et des centaines de milliers de Kurdes fuirent vers les frontières. Pour tenter d'apporter un peu de soutien dans cette situation, un « abri sûr » fut établi par le Conseil de Sécurité. La zone autonome kurde fut principalement contrôlée par les partis rivaux du KDP et du PUK. La population kurde accueillit les troupes des États-Unis en 2003 en organisant des fêtes et des danses dans les rues[71],[72],[73],[74]. La zone contrôlée par les peshmerga fut agrandie et les Kurdes avaient maintenant un réel contrôle dans Kirkuk et des parties de Mossoul. Au début de 2006 les deux zones kurdes furent réunies en une seule région. Une série de référendums auront lieu en 2007 pour déterminer les frontières définitives de la région kurde.

En Iran

Article connexe : Kurdistan iranien.Les Kurdes constituent approximativement 7 % de la population totale de l’Iran. Les Perses, les Kurdes et les locuteurs d’autres langues indo-européennes en Iran sont descendants des tribus aryennes qui commencèrent à immigrer depuis l’Asie centrale dans ce qui est maintenant l’Iran, au 2e millénaire avant J.C[18]. Selon certaines sources « quelques Kurdes en Iran, tant avant qu’après la révolution de 1979, ont résisté aux efforts du gouvernement iranien de les assimiler dans le courant principal de la vie nationale et, avec leurs congénères kurdes des régions adjacentes en Irak et en Turquie, ont cherché à obtenir soit une autonomie régionale, soit l’établissement d’un état kurde indépendant[18]. Alors que d’autres sources déclaraient que « la plupart des libertés que les Kurdes turcs ont voulu, pour lesquelles les Kurdes turcs étaient désireux de verser le sang avaient été disponibles en Iran depuis déjà des années » ; l’Iran reconnaît constitutionnellement la langue kurde et leur statut de minorité, et il n’y a aucune interdiction de parler en kurde en public[75].

Il est à noter que les Kurdes Kermanshahi chiites, comptant 1.550.000 individus, n’ont aucune revendication d’autonomie[76],[77].

Au XIIe siècle, un grand nombre de Kurdes furent déportés par Abbas Ier le Grand vers Khorasan en Iran oriental, il les établit dans les villes de Quchan et Birjand, pendant que d’autres émigrèrent en Afghanistan où ils trouvèrent refuge[78]. Les Kurdes de Khorasan, 700.000 âmes, utilisent toujours le dialecte kurde Kurmandji[55],[79]. Au cours des XIXe et XXe siècle, les gouvernements iraniens successifs écrasèrent les révoltes kurdes menées par des notables kurdes tels Shaikh Ubaidullah (contre les Qajars en 1880) et Simko (contre les Pehlevi dans les années 1920)[80].

En janvier 1946, pendant l’occupation soviétique du nord-ouest de l’Iran, la république kurde de Mahabad, soutenue par les soviétiques, déclara l’indépendance dans certaines parties du Kurdistan iranien. Néanmoins, les forces soviétiques quittèrent l’Iran en 1946 et la république autoproclamée tomba face à l’armée iranienne après seulement quelques mois et le président de la république, Qazi Muhammad, fut pendu en place publique à Mahabad. Après le coup d’État iranien de 1953, Mohammed Reza Pahlavi devint plus autocratique et supprima la majeure partie de l’opposition, y compris les groupes politiques kurdes qui recherchaient des droits plus étendus pour les Kurdes iraniens. Il interdit aussi tout enseignement de la langue kurde[80].

Après la révolution iranienne, d’intenses affrontements eurent lieu entre des groupes militants kurdes et la République Islamique entre 1979 et 1982. Rouhollah Khomeini, déclara une « guerre sainte » contre les rebelles kurdes qui luttaient pour l’autonomie ou l’indépendance, et ordonna aux forces armées de pénétrer en territoire kurde iranien afin de repousser vers l’extérieur les rebelles kurdes et de restaurer l’autorité du pouvoir central dans le pays[81]. Une photo d’un peloton d’exécution des Gardiens de la Révolution exécutant des prisonniers kurdes aux environs de Sanandaj acquit une renommée internationale et gagna le Prix Pulitzer en 1980, il existe aussi d’autres photos de militants kurdes capturant des partisans du régime iranien[82]. Le Corps des Gardiens de la Révolution combattit pour rétablir le contrôle du gouvernement dans les régions kurdes, il en résulta qu’environ dix mille Kurdes furent tués[80]. Depuis 1983, le gouvernement iranien a toujours maintenu son contrôle sur le Kurdistan iranien[83]. De fréquents troubles et d’occasionnelles représailles militaires eurent lieu dans les années 1990[84].

En Iran, les Kurdes expriment leur identité culturelle librement mais n’ont pas de gouvernement autonome ou d’administration gérée par eux. Comme dans toutes les parties de l’Iran, l’appartenance à un parti politique non gouvernemental est interdit et les contrevenants encourent des peines d’emprisonnement, voire la mort. Les militants kurdes des droits de l’homme en Iran ont été menacés par les autorités iraniennes à cause de leurs activités[85],[86]. Suite au meurtre de Shivan Qaderi et de deux autres hommes kurdes par les forces de la sécurité iranienne à Mahabad le 9 juillet 2005, six semaines d’émeutes et de manifestations éclatèrent dans les villes et villages kurdes à travers tout le Kurdistan oriental. Il y eut un très grand nombre de tués et de blessés et d'innombrables arrestations sans charge. Les autorités iraniennes ont aussi fermé plusieurs importants journaux kurdes, arrêtant éditeurs et journalistes. Parmi ceux-ci Roya Toloui, une militante des droits des femmes et chef du journal Rasan (« Elévation ») à Sanandaj, qui fut torturée pendant deux mois pour sa participation à des manifestations pacifiques dans la province du Kurdistan[87]. Selon l’un des analystes du Groupe de Crise Internationale (une organisation non gouvernementale fondée en 1995 par le vice-président de la Banque Mondiale et d’anciens diplomates des États Unis), « les Kurdes qui vivent dans certaines régions les moins développées d’Iran posent les plus sérieux problèmes internes à résoudre par l’Iran, et considérant ce qu’ils voient chez les voisins, l’assurance politique des Kurdes irakiens, il est à craindre que les Kurdes iraniens ne se mobilisent pour une plus grande autonomie »[88].

En Syrie

Les Kurdes et autres non Arabes forment 10 % de la population syrienne, soit à peu près 1,9 million de personnes[89], ce qui fait d'eux la plus grande minorité ethnique dans le pays. Ils sont pour la plupart concentrés dans le nord-est et le nord, mais il y a aussi des populations kurdes importantes à Alep et à Damas. Les Kurdes parlent souvent en kurde en public, à moins que certains parmi les présents ne comprennent pas la langue. Les militants kurdes des droits de l’homme sont maltraités et persécutés[90]. Aucun parti politique, kurde ou autre, n’est autorisé.

Les techniques utilisées pour supprimer l’identité kurde en Syrie comprennent différentes interdictions de l’usage de la langue kurde, le refus d’enregistrer les enfants sous un nom kurde, le remplacement des noms de lieux en kurde par un nom en arabe, l'interdiction d'entreprises qui ne portent pas un nom arabe, la prohibition des écoles privées kurdes, et des livres ou autres publications écrits en kurde[91],[92]. Par suite de la perte de leur citoyenneté syrienne, à peu près 300 000 kurdes sont privés de tous droits sociaux en violation du droit international[93],[94]. En conséquence de quoi ces Kurdes sont réellement piégés à l’intérieur de la Syrie[91]. En février 2006 cependant des sources rapportèrent que la Syrie prévoyait d’accorder la citoyenneté à ces Kurdes[94].

Le 12 mars 2004, commencèrent dans le stade de Qamishli (une grande ville kurde au nord est de la Syrie), des affrontements entre Kurdes et Syriens qui se poursuivirent pendant plusieurs jours. Au moins 30 personnes furent tuées et plus de 160 blessées. L’agitation se répandit aux autres villes kurdes le long de la frontière nord avec la Turquie, puis à Damas et Alep[95],[96].

En Afghanistan

Les Kurdes ont vécu dans les régions frontalières de l’Afghanistan depuis les années 1500, en particulier au nord est iranien où le gouverneur Safavide, Abbas Ier le Grand, exila des milliers de Kurdes[97]. Plusieurs d’entre ceux qui furent exilés finirent par aboutir en Afghanistan, s’installèrent à Herat et dans d’autres villes de l’ouest afghan. La colonie kurde en Afghanistan comptait quelques dizaines de milliers d’individus pendant le XIVe siècle[78]. Quelques Kurdes occupèrent de hautes fonctions gouvernementales en Afghanistan, tel Ali Mardan Khan qui fut gouverneur de Kaboul en 1641[98]. Les Kurdes prirent le parti des Afghans dans les conflits avec l’empire Séfévides, et par la suite aussi dans les conflits avec les autres puissances régionales[99]. Le nombre des Kurdes présentement en Afghanistan est difficile à calculer, néanmoins il est donné comme approximativement de 200 000[100]. Et il n’est toujours pas clair si les Kurdes d’Afghanistan ont conservé l'usage de la langue kurde.

En Arménie

Entre 1920 et 1991, l’Arménie fait partie de l’Union soviétique à l’intérieur de laquelle, les Kurdes, comme les autres groupes ethniques, ont le statut de minorité protégée. Aux Kurdes arméniens sont permis leurs propres journaux subventionnés par l’État, des émissions radiophoniques et des manifestations culturelles. Pendant la guerre du Haut-Karabagh, beaucoup de Kurdes non yezidis doivent quitter leurs foyers. Après la chute de l’Union soviétique, de nombreux Kurdes d’Arménie, pour échapper à la crise et la guerre, fuient vers la Russie ou l’Europe de l’Ouest[réf. à confirmer] [101].

En Azerbaïdjan

En 1920, deux zones habitées par des Kurdes, Jewanshir (capitale Karvachar) et l’orientale Zangazur (capitale Berdzor) sont réunies pour former le Kurdistan rouge. La période d’existence administrative de cette unité kurde est brève et ne dépasse pas 1929. Par la suite les Kurdes ont à subir beaucoup de mesures répressives, y compris des déportations. À cause du conflit au Haut-Karabagh, beaucoup d’aires de peuplement kurdes sont détruites et plus de 150 000 individus déplacées depuis 1988[101].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « History of the Kurdish people » (voir la liste des auteurs)

- Amnesty Belgique Francophone, Les Kurdes de Turquie, 2005. Consulté le 27 octobre 2009

- CRR-Centre d’information géopolitique, Parti de la Démocratie du Peuple (HADEP), 2004. Consulté le 27 octobre 2009

- Thomas Jézéquel, L'évolution de la question kurde en Turquie depuis l'arrestation d'Abdullah Öcalan, 2004. Consulté le 27 octobre 2009

- Sabri Cigerli, L’autorisation d’un prénom kurde, 2000. Consulté le 27 octobre 2009

- Hakan Ozoglu, Kurdish notables and the Ottoman State, 2004, SUNY Press, 186 pp., (ISBN 0791459934) (p. 23)

- Ora Scwartz-Be'eri, The Jews of Kurdistan: daily life, customs, arts and crafts, Published 2003 UPNE, 272 pp., (ISBN 9652782386). (page 25).

- Wixman, R. , The peoples of the USSR (An ethnographic handbook), Armonk, NY: M.E. Sharpe, Inc. 1984.[réf. incomplète]

- A. Arnaiz-Villena, E. Gomez-Casado, J. Martinez-Laso,« Population genetic relationships between Mediterranean populations determined by HLA allele distribution and a historic perspective » Tissue Antigens 60 (2), 2002, pp.111–121. (pp.117-118)

- Yona Sabar, The Folk Literature of the Kurdistani Jews: An Anthology, 1982, Yale University Press, 254 pp., (ISBN 0300026986)[réf. incomplète]

- G. Maspero, A. H. Sayce, History of Egypt, Part 6, Kessinger Publishers, 2003, (ISBN 0-7661-3509-8), pp. 210, 213.

- Carduchi, Encyclopaedia Iranica

- Lur tribes of Iran

- Parpola, Simo, « Assyrian Identity in Ancient Times and Today », Assyriology. « With the fall of Nineveh, the Empire was split in two, the western half falling into the hands of a Chaldean dynasty, the eastern half into the hands of Median kings. In 539 BC, both became incorporated into the Achaemenid Empire, the western part as the megasatrapy of Assyria (AӨūra), the eastern as the satrapy of Media (Māda). »

- Carduchi, Encyclopedia Iranica

- K/KU/KURDISTAN PROV .htm - LoveToKnow 1911

- [1]

- The Seleucid Army: Organization and Tactics in the Great Campaigns, by Bezalel Bar-Kochva, Cambridge University Press, 1976, (ISBN 0-521-20667-7), p.50 [2]

- Iran: Ethnic Groups, Encyclopædia Britannica.

- G. R. Driver, Studies in Kurdish History, pp. 491-511, Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, 1922.

- T. C. F. Hopkins, Empires, Wars, and Battles: The Middle East from Antiquity to the Rise of the New World, Macmillan Publishers, 2007, (ISBN 0765303264), 9780765303264, pp.107-108

- Michael G. Morony, Iraq after the Muslim conquest, Princeton University Press, 1984. p. 384

- Michael G. Morony, Iraq after the Muslim conquest, Princeton University Press, 1984, p.266

- I. Sevcenko, Review of New Cambridge History of the Byzantine Empire. Slavic Review, p.111, 1968.

- M. Izady, The Kurds: A Concise Handbook, Taylor & Francis, 1992, p.42.

- C. Toumanoff, Introduction to Christian Caucasian History II: Status and Dynasties of the Formative Period, Traditio, Vol. XVII, pp.1-107, 1961, Frodham University Press, New York. (see p.49)

- [3]

- [4], p.55

- H. Ozoglu, State-Tribe Relations: Kurdish Tribalism in the 16th and 17th Century Ottoman Empire, British Journal of Middle Eastern Studies, 1996, p.11

- Sharafnama: History of the Kurish Nation

- Evliya Çelebi (trad. Robert Dankoff), The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Pasha (1588-1662), SUNY Press, 1991, 304 p., (ISBN 0791406407), p. 169-171.

- James J. Reid, Rozhîkî Revolt, 1065/1655, Journal of Kurdish Studies, vol.3, 2000, p. 13-40.

- James J. Reid, Batak 1876: a massacre and its significance, Journal of Genocide Research, 2(3), 2000, p. 375-409.

- [5]

- C. Dahlman, The Political Geography of Kurdistan, Eurasian Geography and Economics, Vol. 43, no 4, 2002, p. 278.

- http://www.kurdishmusic.eu/siwanperwerm.html

- W. G. Elphinston, The Kurdish Question, Journal of International Affairs, Royal Institute of International Affairs, 1946, p.93

- Heinz Halm (trad. Janet Watson), Shi'a Islam, New Material translated by Marian Hill, 2e édition, Columbia University Press, p. 75.

- Ira Marvin Lapidus. A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002, p. 233.

- Richard Tapper, Frontier nomads of Iran : A political and social history of the Shahsevan, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, p. 39.

- http://persian.packhum.org/persian/pf?file=90001014&ct=16&rqs=573&rqs=596

- Deportations

- John Perry, Forced Migration in Iran During the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Iranian Studies, VIII-4, 1975.

- [6]

- Dzhalilov, Kurdski geroicheski epos "Zlatoruki Khan" (The Kurdish heroic epic "Gold-hand Khan"), Moscou, 1967, p. 67-72.

- DIMDIM

- O. Dzh. Dzhalilov, op. cit. p. 5-26, 37-39, 206.

- Erreur dans la syntaxe du modèle ArticleBal Laçiner, « The Ideological And Historical Roots Of Kurdist Movements In Turkey: Ethnicity Demography, Politics », dans Nationalism and Ethnic Politics, vol. 10, no 3, p. 473–504 [texte intégral, lien DOI (pages consultées le 2007-10-19)].

- Erreur dans la syntaxe du modèle ArticleDenise Natali, « Ottoman Kurds and emergent Kurdish nationalism », dans Critique: Critical Middle Eastern Studies, vol. 13, no 3, p. 383–387 [lien DOI (page consultée le 2007-10-19)].

- (en) Dominik J. Schaller, Jürgen Zimmerer, Late Ottoman genocides: the dissolution of the Ottoman Empire and Young Turkish population and extermination policies—introduction, Journal of Genocide Research, Vol.10, no 1, mars 2008, p. 8.

- TBMM Gizli Celse Zabıtları Vol. 3, Ankara, 1985, p. 551.

- Mehmet Emin Zeki, Kürdistan Tarihi, Ankara, 1992, p. 20.

- Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt-Ermeni İlişkileri, Istanbul, 1992, p. 331.

- C. Dahlman, The Political Geography of Kurdistan, Eurasian Geography and Economics, Vol.43, no 4, 2002, p. 279.

- CIA World Factbook

- (en) Lord Russell-Johnston, rapport The cultural situation of the Kurds, Conseil de l'Europe, juillet 2006.

- Ethnologue census of languages in Asian portion of Turkey

- Amnesty International.

- Radu, Michael. (2001). "The Rise and Fall of the PKK", Orbis. 45(1), p. 47-64.

- (en) Turkey: "Still Critical" - Obstacles to Return, Human Rights Watch, 2005. Consulté le 13 septembre 2009.

- DISPLACED AND DISREGARDED: Turkey's Failing Village Return Program.

- Prospects in 2005 for Internally Displaced Kurds in Turkey.

- HRW Turkey Reports

See also: Report D612, October, 1994, "Forced Displacement of Ethnic Kurds" (A Human Rights Watch Publication). - Kemalism: The Parctice of a Century, Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies.

- (en) Statement on the Ataturk Award given to Nelson Mandela, African National Congress, 12/4/1992

- Adherents.com: By Location.

- (en) G.S. Harris, Ethnic Conflict and the Kurds in the Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1977, p. 118-120.

- (en) Introduction. Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds (Human Rights Watch Report, 1993).

- ibid., p. 121.

- (en) M. Farouk-Sluglett, P. Sluglett, J. Stork, Not Quite Armageddon: Impact of the War on Iraq, MERIP Reports, juillet-septembre 1984, p. 24.

- Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds.

- [7]

- FOXNews.com - Kurds Rejoice, But Fighting Continues in North - U.S. & World

- CNN.com - Coalition makes key advances in northern Iraq - April 10, 2003

- The Scotsman

- Meet the Kurdish guerrillas who want to topple the Tehran regime. - By Graeme Wood - Slate Magazine

- The Kurdish Nationalist Movement by David Romano, page 235

- A Modern History of the Kurds by McDowall, page 270

- A People Without a Country: The Kurds and Kurdistan By Gérard Chaliand, Abdul Rahman Ghassemlou, Marco Pallis, pg. 205

- Fifteenth periodic report of States parties due in 1998: Islamic Republic of Iran

- Are Kurds a pariah minority?

- The Security of Southwest Asia by Zalmay Khalilza, University of Michigan Publishing, p. 191.

- A photo by Abbas Attar,Magnum Photos

- alefbe.com

- Iran: Amnesty International calls for an urgent investigation into the killing of demonstrators.

- Iran: Threats against Kurdish human rights defenders must stop

- Status of minorities

- Amnesty International

- Iran's Waning Human Rights (The New York Times)

- World Gazetteer.

- Syria: End persecution of human rights defenders and human rights activists.

- Syria: The Silenced Kurds

- Essential Background: Overview of human rights issues in Syria. Human Rights Watch, 31-12-2004.

- Syria's Kurds Struggle for Rights

- The Media Line

- Syria: Address Grievances Underlying Kurdish Unrest

- Serhildana 12ê Adarê ya Kurdistana Suriyê.

- Knowledge, Culture, and Power: International Perspectives on Literacy as Policy and Practice By Peter Freebody, Anthony R. Welch, pg.40

- The Encyclopaedia of Islam: Supplement : Fascicules 1-2, By Clifford Edmund Bosworth, E. Van Donzel, B. Lewis, pg. 63

- The Sword of Persia: Nader Shah, from Tribal Warrior to Conquering Tyrant, By Michael Axworthy, pg. 88

- The Kurdish Diaspora, Institut Kurde de Paris (Paris: Institut Kurde de Paris, 2006), http://www.institutkurde.org/en/kurdorama/.

- Kurds and Kurdistan: A General Background, p.22 (lien mort).

Voir aussi

Bibliographie

- Sabri Cigerli (préf. Jack Lang), Les kurdes et leur histoire, l'Harmattan, 1999, 194 p. (ISBN 2-7384-7662-7).

Articles connexes

Liens externes

Catégories :- Histoire du Kurdistan

- Histoire kurde

Wikimedia Foundation. 2010.