- Corbières (AOC)

-

Languedoc-Roussillon Vignes près de Villeneuve-les-Corbières. Désignation(s) Languedoc-Roussillon Appellation(s) principale(s) corbières[N 1] Type d'appellation(s) AOC-AOP Reconnue depuis 1985 Pays  France

FranceRégion parente Languedoc-Roussillon Sous-région(s) coteaux de l'Aude (Corbières) Localisation Aude Climat tempéré méditerranéen sous influence montagnarde Sol extrêmement variés Superficie plantée 13 187 hectares en 2009[1] Nombre de domaines viticoles 1 725 opérateurs en 2005[2] Cépages dominants grenache N, mourvèdre N, syrah N et carignan N[N 2] Vins produits rouges, rosés et blancs Production 551 773 hectolitres en 2009[1] Pieds à l'hectare minimum 4 000 pieds par hectare[3] Rendement moyen à l'hectare maximum 50 à 60 hectolitres par hectare[3] modifier

Le corbières[N 1] est un vin français d'appellation d'origine contrôlée produit sur un vaste territoire au sud de l'Aude. Il partage son nom avec l'appellation corbières-boutenac.

L'appellation corbières est en volume la première du Languedoc et la quatrième de France.

Sommaire

Histoire

La culture de la vigne dans le massif des Corbières remonte au IIe siècle avant notre ère, elle fut introduite par les marchands grecs mais se développa réellement au début de l'occupation romaine.

Le vin de Corbières est reconnu par l'INAO comme vin de qualité supérieure (VDQS) depuis 1951, puis comme appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis 1985.

Étymologie

À l'origine, ces terrains, aujourd'hui fertiles pour la vigne, recevaient les carcasses des moutons décimés par les épizooties. Il faut savoir que le pastoralisme était autrefois très important dans l'Aude. Il n'était pas rare de compter plus de 50 000 têtes de bétail dans les communes.

Ces carcasses faisaient le régal des corbeaux, d'où une hypothèse de l'appellation des Corbières. Ce mode d'élimination écologique des animaux morts, aujourd'hui interdit, est à nouveau revendiqué, notamment dans les régions pyrénéennes ; des études scientifiques confirment en effet ce que les Anciens savaient déjà, à savoir que l'appareil digestif des corbeaux et des vautours annihile les germes de la maladie.

Situation géographique

Aire délimitée

L'aire d'appellation est située en France, dans la région Languedoc-Roussillon, plus précisément au sud du département de l'Aude, entre Narbonne et Carcassonne, entre le fleuve l'Aude et le département des Pyrénées-Orientales.

La vinification peut se faire sur une aire légèrement plus grande qui déborde sur quelques communes du département voisin des Pyrénées-Orientales[3].

Géologie et orographie

La zone d'appellation repose sur un terrain très tourmenté. Les strates ont été bouleversées par l'orogenèse alpine ayant donné naissance aux Pyrénées toutes proches. Cette histoire explique la variété des sous-sols et leur succession désordonnée en nature et en âge.

Les roches sur sous-sol datent de l’ère primaire à l’ère quaternaire. Leur nature est aussi très contrastée : schistes, calcaires durs ou tendres, molasses, grès ou terrasses détritiques du quaternaire[2].

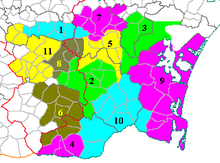

Le vignoble des Corbières compte onze terroirs ayant chacun leur particularité géologique :

- (1) Vignoble de la Montagne d'Alaric

- (2) Saint-Victor

- (3) Fontfroide

- (4) Quéribus

- (5) Boutenac

- (6) Termenès

- (7) Lézignan

- (8) Lagrasse

- (9) Sigean

- (10) Durban

- (11) Serviès

Climatologie

Les corbières bénéficient du climat méditerranéen, caractérisé par des étés chauds, ensoleillés et secs, des précipitations réparties sur trois saisons et l'influence de la tramontane.

La station météo de Carcassonne (126 mètres) est la plus proche de l'aire d'appellation. Ses valeurs climatiques de 1961 à 1990 sont :

Relevés à Carcassonne 1961-1990 mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année Température minimale moyenne (°C) 2,7 3,7 4,9 7,4 10,5 13,8 16,3 16,1 13,9 10,7 6,1 3,2 9,1 Température moyenne (°C) 5,9 7,2 9,1 11,7 15,3 19,1 22,1 21,5 19,0 14,8 9,6 6,7 13,5 Température maximale moyenne (°C) 9,2 10,8 13,3 16,1 20,0 24,4 27,9 26,9 24,1 19,0 13,0 9,8 17,9 Précipitations (mm) 67,3 67,7 64,8 71,5 62,3 43,0 29,1 43,2 46,1 74,0 56,7 69,4 695,1 Les précipitations de plus de 1 millimètres se répartissent sur 92 jours[5], les pics se situant au printemps et à l'automne. Si l'humidité de mars-avril-mai est bénéfique pour la vigne en rechargeant les nappes phréatiques et en arrosant le début de la végétation, celles d'octobre prennent souvent la forme d'épisodes cévenols aux effets parfois dévastateurs. Ces conditions rudes exigent une bonne adaptation des cépages à ce terroir et l'usage de porte-greffes tolérant le stress hydrique.

L'ensoleillement s'étale sur 193 jours, 88 jours fortement et 113 faiblement[5]. Ce facteur est particulièrement favorable à une bonne maturité du raisin entre juillet et septembre.

Enfin, la zone subit de fortes contraintes liées au vent. Les Corbières sont situées dans l'aire d'influence de la tramontane. Ce vent violent de secteur ouest à nord-ouest, rafraîchit et assèche l'air ambiant. Il souffle en rafales, majoritairement en fin d'hiver et au printemps[6]. Si son action éloigne les risques de maladies cryptogamiques, sa violence peut abîmer les jeunes pousses fragiles insuffisamment palissées.

La viticulture est une des rares activités agricoles possibles dans cette région aride.

Vignoble

Le volume moyen de corbières produit chaque année est de 554 000 hectolitres. Cette production est issue de plus de 13 500 hectares référencés dans l'appellation et du travail de plus de 2 200 producteurs. Les vins rouges constituent 95 % de la production, les vins de Corbières affichent une grande richesse de couleurs et d'arômes.

Présentation

Liste des communes de l'aire d'appellation :

- Arrondissement de Carcassonne

- Canton de Capendu, les communes de :

- Canton de Lagrasse, les communes de :

- Canton de Mouthoumet, les communes de :

- Arrondissement de Narbonne

- Canton de Narbonne-Ouest, les communes de :

- Canton de Narbonne-Sud, la communes de Bages

- Canton de Coursan, la commune de Gruissan.

- Canton de Sigean, tout le canton :

- Canton de Tuchan, tout le canton :

- Canton de Durban-Corbières, tout le canton :

-

- Canton de Lézignan-Corbières, les communes de :

Encépagement

Vignes à vin rouge

Le décret d'appellation impose comme cépages principaux le carignan N[8], le grenache noir N, le lledoner pelut N, la mourvèdre et la syrah N. Les cépages cinsault, grenache gris G, le picpoul noir et le terret noir N sont accessoires[3].

Les règles de proportion de l'encépagement des exploitations sont complexes. Deux cépages au moins doivent cohabiter. Les cépages principaux (sauf le carignan) doivent représenter au moins la moitié des surfaces. Les cépages accessoires (plus le carignan) sont limités ensembles à la moitié de l'encépagement. Le cinsault est limité à 20 % et le grenache gris à 10 %[3].

Vignes à vin rosé

Les cépages principaux sont le carignan N, le cinsaut N, le grenache N, le lledoner pelut N, le mourvèdre N, le piquepoul noir N et la syrah N. Les cépages accessoires sont le bourboulenc B, la clairette B, le grenache blanc B, le grenache gris G, le macabeu B, la marsanne B, le muscat blanc à petits grains B, le piquepoul blanc B, la roussanne B, le terret blanc B, le terret noir N et le vermentino B[3].

Les règles de proportions imposent au moins deux cépages. Les cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N et syrah N, ensemble ou séparément, doivent dépasser 25 % de l'encépagement, alors que le cinsaut N ne peut dépasser 75 %. Les cépages carignan N, grenache gris G et terret noir N sont limités à 50, le grenache gris G à 10 % de l'encépagement et l'ensemble des cépages bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, vermentino B à 10 % de l'encépagement[3].

Vignes à vin blanc

Les cépages principaux sont le bourboulenc B, le grenache blanc B, le macabeu B, la marsanne B, la roussanne B et le vermentino B. Leur sont adjoints les cépages accessoires clairette B, muscat blanc à petits grains B, piquepoul blanc B et terret blanc B[3].

Le décret impose une proportion supérieure ou égale à 90 % pour les cépages principaux, mais n'impose pas un nombre de cépage assemblé[3]. Ainsi, un corbière blanc peut-il être à 100 % issu d'un des cépages principaux.

Pratiques culturales

La densité minimale de plantation des vignes est de 4 000 pieds par hectare. C'est une densité relativement basse comparée à celle de vignobles plus septentrionaux comme, par exemple, ceux de Bourgogne ; elle est justifiée par la quantité limitée en eau du sol. L'écartement entre rangs est limité à 2,5 mètres[3].

Lors de la taille de la vigne, la taille courte en gobelet est traditionnelle, additionnée de la taille en cordon. Les ceps sont taillés à six coursons maximum à deux yeux francs ou dans le cas du cordon, dix coursons à œil unique. (en viticulture, un œil est un bourgeon fructifère, futur porteur de grappes) Les cépages marsanne B, roussanne B et syrah N peuvent être taillés en guyot, limité à douze yeux par cep. Les cépages sujets à la coulure physiologique (grenache, noir et blanc) peuvent avoir quelques coursons taillés à cinq yeux pour assurer une production rentable même en cas d'année difficile[3].

L'entretien des vignes est obligatoire, en particulier la vigilance contre les maladies cryptogamiques et l'entretien du sol. Le taux de pieds morts ou manquants ne doit pas dépasser 20 % ; au delà de cette limite, le rendement maximal de la parcelle est amputé du pourcentage de manquants.

Irrigation

Elle est interdite du 1er mai jusqu'à la récolte. Toutefois, le décret précise qu'elle peut être exceptionnellement autorisée[3]. Dans ce cas, elle est réservée aux conditions particulières de sécheresse d'un millésime et peut avoir lieu du 15 juin au 15 août, ce qui correspond aux stades de développement de la vigne « fermeture de la grappe » (grains formés qui se touchent) et « véraison » (le raisin change de couleur).

Cette autorisation est demandée par l'organisme de défense et de gestion de l'appellation auprès de l'INAO, motivée par des données climatiques et de l'état des vignes qui nécessitent la mesure. Le directeur de l'INAO peut accorder la dérogation après avis du comité régional INAO de Toulouse-Pyrénées. Le viticulteur qui le juge nécessaire s'engage à déclarer les parcelles irriguées avec la surface et le cépage à l'organisme d'inspection, et le matériel d'irrigation ne doit pas être enterré[9].

Vendanges

Le viticulteur peut commencer les vendanges dès la publication préfectorale du ban des vendanges. Le raisin doit être jugé à bonne maturité : les normes minimales en sucre sont de 178 grammes par litre pour le raisin blanc (correspondant à un titre alcoométrique potentiel de 11,5) et 198 grammes par litre pour les raisins destinés aux vins rouge et rosé. (équivalent à AA,5 % de volume pour le rosé et 12 % pour le rouge)[3]

Les vendanges sont majoritairement mécanisées, essentiellement pour des raisons de rapidité et de prix de revient.

Vins

Vinification et élevage

Vinification en blanc

À l'arrivée au chai, le raisin blanc est généralement éraflé. Il peut aussi être foulé pour favoriser l'extraction du jus. Le pressurage sépare moût et marc. Une stabulation à froid permet un débourbage pour éliminer les particules potentiellement génératrices de mauvais goûts. Il est ensuite mis en cuve pour y effectuer la fermentation alcoolique. Le vin fini est stabilisé sans faire la fermentation malolactique.

Vinification en rosé

Le vin rosé des Corbières peut être élaboré de deux manières[2]. Le rosé de saignée est issu du moût soutiré d'une cuve de rouge après seulement quelques heures de cuvaison. Il n'a pas eu le temps d'acquérir beaucoup de couleur et arbore une couleur rose plus ou moins soutenue en fonction du cépage et de la durée de la cuvaison.

La seconde méthode consiste à presser directement la vendange. Le premier jus est clair, comme celui du vin blanc, les suivants sont de plus en plus colorés. L'assemblage des jus permet de doser l'intensité de la couleur. Cette pratique est particulièrement bien adaptée aux cépages peu colorants : le grenache gris G, le cinsaut N et, dans une moindre mesure, le grenache noir N.

Le moût est clarifié par stabulation à froid et débourbage, avant d'être mis à fermenter selon un procédé identique à la vinification en blanc.

Vinification en rouge

Le raisin est mis en cuve dès la réception de la vendange. Une partie peut être foulée et éraflée. L'éraflage est une pratique qui gagne du terrain[2], les vins gagnant en souplesse et en finesse des tanins. Les polyphénols de la raffle sont en effet rustiques et âpres.

Une partie importante de la vendange est vinifiée en macération carbonique[2]. Cette méthode de fermentation en grains entiers a permit de tirer meilleur parti du carignan N. Ce cépage, dénigré pour ses rendements pléthoriques en plaines et son vin âpre est devenu, grâce à cette fermentation, un cépage emblématique de l'AOC. Les autres cépages peuvent être vinifiés en cuvaison classique ou en macération carbonique[10].

À la fin de la fermentation alcoolique, le vin est soutiré. Le marc est pressé et le vin de presse est dégusté pour déterminer s'il est apte à être assemblé au vin de goutte. Le vin logé en cuve effectue la fermentation malolactique. Elle transforme l'acide malique à deux groupes carboxyle, en acide lactique qui n'en comporte qu'un. L'opération conduit à une désacidification naturelle du vin ; elle arrondit le vin, le rend plus souple et moins âpre.

Le vin fini vieillit quelques mois. Selon le produit recherché, cet élevage peut se faire en cuve, en barrique ou en foudre de bois de chène.

Normes analytiques

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges : pour être commercialisés, la teneur en acide malique ne doit pas dépasser 0,4 gramme par litre. La fermentation alcoolique doit aussi être achevée avec un taux de sucres fermentescibles[N 3] inférieur à trois grammes par litre. Dans le cas des vins dont le degré naturel dépasse 14 % de volume, le taux de sucres résiduel est toléré à 4 grammes par litre : la fin de fermentation est plus délicate avec un degré élevé[3].

Pour les vins blancs et rosés, le taux de sucre résiduel est de quatre grammes par litre[3]. Pour ces vins, le gramme supplémentaire de sucre par rapport au vin rouge est imperceptible, mais il modifie la perception gustative, donnant plus de gras et de moelleux.

Terroirs et vins

La délimitation de terroirs a permit de caractériser les vins par zone. La nature géologique des sols a prévalu dans cette délimitation.

Gastronomie

Économie

Structure des exploitations

Sur les 1 725 opérateurs en 2005, il y a 1 684 viticulteurs et 302 vinificateurs (261 caves particulières, 34 coopératives et 7 négociants)[2].

Les Caves Rocbère représentent à elles seules plus de 10 % de l'appellation Corbières. Le groupe Val d'Orbieu est un opérateur majeur de la commercialisation des vins. La coopération représente la majeure partie en volume et en valeur alors que les vignerons indépendants forment un tissu original et complémentaire.

Depuis une quinzaine d'années, réencépagement, sélections et utilisation de nouvelles méthodes ont permis aux vignerons de se tourner vers la qualité.

Liste de producteurs

Photos

Notes et références

Notes

- Références sur la façon d'orthographier les appellations d'origine.

- Le code international d'écriture des cépages mentionne de signaler la couleur du raisin : B = blanc, N = noir, Rs = rose, G = gris.

- Les sucres fermentescibles sont le glucose et le fructose.

Références

- Le Guide Hachette des vins 2011, éditions Hachette, Paris, 2010. (ISBN 978-2-01-237681-6)

- INAO, « Corbières », Site inao.gouv.fr, février 2011. Consulté le 17 février 2011.

- INAO, « Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Corbières-Boutenac », « Crémant de Bordeaux », « Faugères », « Languedoc », « Minervois », « Minervois-La Livinière » et « Rivesaltes » », Site légifrance.gouv.fr, 2009. Consulté le 17 février 2011

- Archives climatologiques mensuelles de Carcassonne de 1961 à 1990, sur le site www.infoclimat.fr.

- Climat en France/Normales de la station météorologique de Carcassonne, climat.meteofrance.com. Consulté le 17 février 2011

- Tramontane, site meteofrance.com. Consulté le 17 février 2011

- Décret INAO

- Code d'identification des cépages préconisé par le World Information and Early Warning System. Consulté le 17 février 2011

- INAO, « Article D. 644-23 du code rural », site légifrance.gouv.fr. Consulté le 20 février 2011

- Cépages des Corbières, Site corbièresweb.com. Consulté le 18 février 2011

Voir aussi

Lien externe

- Site officiel de l'AOC corbières. Consulté le 19 août 2010.

Articles connexes

- Portail de l’Aude

- Portail de la vigne et du vin

Wikimedia Foundation. 2010.