- Miche

-

<span id="selection_index3" class="selection_index"></span><span class="w">Pain</span> - <span class="w">Wikipédia</span> Pain

Le pain est l'aliment de base de nombreuses sociétés. Il est fabriqué à partir de farine, de sel et d'eau.

Lorsqu'on ajoute levain ou levure, la pâte du pain est soumise à un gonflement dû à la fermentation. Le pain est ainsi une mousse solide.

La farine provient principalement de céréales panifiables : blé et seigle. On peut y adjoindre, en quantité modérée des farines d'autre provenance : orge, maïs, châtaigne, noix… Les céréales panifiables se caractérisent par la présence de gluten, ensemble de protéines aux propriétés élastiques, qui permettent d'emprisonner les bulles de dioxyde de carbone dégagées par la fermentation qui permet la montée de la pâte, dite « pâte levée », et crée la mie.

Sans ajout de levain ou levure, le pain est dit « azyme ».

Sommaire

Historique

Le pain que nous consommons aujourd’hui résulte d’un long cheminement agricole, technologique et gastronomique.

L’histoire du pain commença en 8 000 av. J.-C. avec le début de l’agriculture dans la région du Croissant Fertile, située à la frontière de l'Iran et l'Irak actuels. Elle se développa au cours de l’Antiquité avec l’avènement des civilisations méditerranéennes : sumérienne, égyptienne, grecque et romaine. Elle est intimement mêlée à l'évolution des outils, comme la meule.

Antiquité

On attribue généralement l'invention du pain aux Égyptiens, qui en auraient fait la découverte par hasard. De la pâte à pain sans levain (eau, lait et farine d'orge et de millet) aurait été oubliée, se serait « gâtée », mais aurait tout de même été cuite, menant ainsi à la découverte du pain avec levain que les Égyptiens enrichirent parfois de graisse, d'œufs ou de miel. On a retrouvé près d’une vingtaine de sortes de pains de forme et de composition diverses.

C'est en Égypte aussi qu'on a retrouvé les plus anciennes représentations de pain, datant du IIe millénaire av. J.-C. et c'est de Sumer que date le plus ancien texte connu parlant du pain levé (le Code d'Hammurabi, 2100 av. J.-C.).

Les Grecs développent le métier de boulanger et confectionnent plus de 70 variétés de pain, en utilisant pour faire lever la pâte des levures issues du vin et conservées en petites amphores. Vers le début du Ve siècle av. J.-C., ils inventent le moulin à trémie d'Olynthe qui soulage le travail des meuniers.

Selon les époques, le pain de froment est réservé ou non aux jours de fêtes.

Pour les Romains aussi, le pain est, avec la bouillie, l'aliment de base. Ils reprennent le mode de fabrication grec à base de levure provenant de moût de vendange et améliorent le pétrissage. Pour faire croire aux Gaulois assiégeant la ville qu'ils ne pourraient la réduire par la famine, les Romains jettent du pain sur les assiégeants.

Ils créent à Rome, sous Trajan, un collège de meuniers-boulangers et à divers endroits de grandes meuneries-boulangeries. Les plus riches mangent des pains de farine blanche en forme de lyres, d'oiseaux, d'étoiles ou d'anneaux entrelacés, les pauvres un pain de farine et de son, les esclaves du pain d'orge. Le pain, à certaines époques, est distribué gratuitement à la population pauvre de Rome pour éviter les émeutes. Les pains entiers retrouvés à Pompéi sont entaillés en rayons selon l'habitude grecque, ce qui permet un partage aisé.

Pline l'Ancien écrit que les Gaulois ajoutent à la pâte l'écume de boissons céréalières, et que leur pain, plus léger, est fort apprécié.

Moyen Âge et Renaissance

La panification recule pendant les invasions Viking, notamment à cause du non-entretien ou de la destruction des moulins à eau gallo-romains. En l'an mil, le feu de Saint-Antoine fait des ravages. À partir de 1050, les paysans sont soumis à l'impôt du ban, moulent leur farine au moulin banal et cuisent le pain dans le four banal. Les églises doivent aussi un impôt constitué d'un pain et d'une mesure de vin, le « Droit du pain de chapitre », au seigneur du fief sur lequel elles sont bâties. Dans les villes, les talmeliers s'occupent de toute la filière de fabrication, depuis l'achat des céréales jusqu'à la vente à l'ouvroir (fenêtre-comptoir de la boutique représentée ci-contre).

La place du pain dans l'alimentation prend encore plus d'importance et sa qualité, son prix, son contrôle et la répression des fraudes sont soumis à de multiples règles édictées par l'État.

Le pain sert d'aliment mais aussi d'assiette pour les gens riches ; on le nomme dans ce cas « tranchoir » ou « tailloir ». Imbibé de sauce, le tranchoir finit par être mangé lui-même ou est donné aux pauvres.

Dans les abbayes, certains laïcs présentés par des empereurs, rois ou seigneurs, ont droit au logement, au vêtement et à la nourriture d'un frère convers, le « pain d'abbaye ».Dès la Renaissance, le développement des sciences profite à la technologie meunière et boulangère : les premiers travaux scientifiques applicables à la levure bénéficient de l’invention du microscope par le Hollandais Antonie van Leeuwenhoek (1677) ; la fermentation par la levure de bière se développe ; le pain se diversifie et les pains grossiers (de pois, de fèves ou de glands) n’apparaissent plus qu’en période de disette.

La France du XVIe siècle connaît une pénurie en farine aggravée car la deuxième mouture des sons est interdite, les médecins la jugeant impropre à la consommation. En Principauté de Liège nait l'habitude de donner au nécessiteux des méreaux, ou jetons alimentaires, donnant généralement droit à du pain.

Époque moderne antérieure

Au XVIIe siècle, le boulanger cesse peu à peu de tamiser lui-même sa farine car les meuniers proposent une mouture « à blanc » résultant d'un fort tamisage des sons. Au XVIIIe siècle, l'interdiction de remouture des sons est officiellement levée et les boulangers commencent à utiliser le charbon à la place du bois pour chauffer les fours. Le prix des blés, et donc du pain, est très élevé et bien des gens ne peuvent en acheter. Les émeutes sont nombreuses (guerre des farines après la libéralisation du commerce des grains par Turgot à la fin du XVIIIe siècle) et aboutissent en France à la Révolution française après la marche des Parisiens les 5 et du 6 octobre 1789 emmenés par Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt chez le Boulanger, la Boulangère et le Petit Mitron.

Époque moderne

Le pain est un aliment stratégique durant les guerres : Farine et pains entreposés dans une filature par l'armée allemande pour ses soldats du front ouest, en 1914

Le pain est un aliment stratégique durant les guerres : Farine et pains entreposés dans une filature par l'armée allemande pour ses soldats du front ouest, en 1914

En 1793, la banalité des moulins et des fours est abolie en France.

Au XIXe siècle, les pétrins mécaniques apparaissent et les machines à mouture se perfectionnent.

En 1838 (ou 1839) Auguste Zang, un officer autrichien, commence produire avec succès à Paris les petits pains à la fine croute dorée que fabriquent les Autrichiens avec un ensemencement à la levure de bière. Le règne de la viennoiserie commence.

En 1860, Louis Pasteur identifie la levure comme le micro-organisme responsable de la fermentation alcoolique, et montre qu’elle peut vivre aussi bien en présence qu’en l’absence d’oxygène. Elle se multiplie dans le premier cas et réalise une fermentation dans le second. Les levures de distillerie d’alcool de céréales remplacent les levures de bière. A partir de 1867, la fabrication industrielle de la levure se développe.

Lors de la Première Guerre mondiale, les « pains noirs » et pains de guerre (longue conservation) sont utilisés par les armées et sur le front.

En France, Heudebert a inventé un pain longue conservation en 1903, dont la recette servira durant la guerre. Les civils sont rationnés et doivent acheter le pain ou la farine avec des tickets de rationnement.

Au XXe siècle, la mécanisation des opérations de panification s’accentue. Les fermentations sont de mieux en mieux maîtrisées, soutenues notamment par une recherche active qui touche une meilleure connaissance du métabolisme des levures, la sélection des souches et l’amélioration des techniques de leur fabrication.

Typologie par type

L'Encyclopédie de Diderot recense une trentaine de noms de pains.

Parmi les principaux types de pains, relevons :

- Le boulot

- la faluche, en Flandre

- La fouée, en Touraine

- la fougasse, dans le Midi

- la gâche de Normandie ou la gâche de Vendée

- Le pain au levain

- Le pain azyme

- Le pain bûcheron

- Le pain de campagne

- Le pain épi

- Le pain Napoléon, à Cherbourg

- Le pain polka

Les pains fantaisies peuvent incorporer des noix, des châtaignes, des morceaux de lard…, et présenter toutes sortes de formes.

Les pains sont classés en fonction des farines utilisées :

- Pain bis

- Pain blanc

- Pain complet

La législation française classe les pains selon leur composition et leur technique de fabrication : pain de tradition française, pain maison, pain au levain, pain cuit au feu de bois, pain à l'ancienne, pain de campagne, pain de seigle, pain de son, pain de froment, pain courant français.

Pains spéciaux

- Bagel

- Pain à la grecque : spécialité bruxelloise

- Pain au gluten

- Pain au lait (il ne s'agit en fait pas de pain mais d'une viennoiserie).

- Pain au son

- Pan bagnat

- Pain brioché ou brioche : fabriqué avec une pâte contenant des matières grasses, du sucre et des œufs.

- Pain complet : pain fabriqué avec une farine complète, c'est-à-dire contenant tous les éléments du blé. Il est riche en fibres et en sels minéraux.

- Pain crestou : recette ancienne de l'Aveyron.

- Pain d'épeautre

- Pain d'épices

- Pain de campagne : appellation commerciale générique.

- Pain de gruau

- Pain de mie : préparé avec une pâte additionnée de matières grasses et de sucre. Souvent vendu en paquets de vingt-quatre tranches, il est à la base de la fabrication des biscottes.

- Pain de munition : pain que mangent les soldats selon les usages et règlements de leur armée.

- Pain de seigle ; Pain de méteil ; Benoiton

- Mantou : petit pain chinois qui n'est pas cuit au four mais à la vapeur.

- Pain maya

- Pain noir

- Pain pistolet

- Pain pita : pain turc à la levure.

- Pain sans sel : sans ajout de sel à la fabrication, le pain sans sel contient néanmoins de 0,2 à 2,2 g de chlorure de sodium par kilo.

- Pain suédois

- Pain tabouna : pain moyen-oriental cuit sur les parois du four.

- Pain viennois

Pains par dimension (en France)

- La miche, environ 1 kg

- Le pain, appelé aussi, dans certaines régions de France (vers Lyon, par exemple), la flûte, 400 g, de même longueur mais d'épaisseur double de la baguette. En Franche-Comté, la flûte est appelée le pain long. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la flûte est appelée le restaurant.

- La baguette, 250 g

- Le bâtard, de même section que le pain mais de même poids que la baguette

- La ficelle

Typologie par pays

France

La fabrication est réglementée par la loi: le pain normal doit être préparé à partir de farine de blé tendre (froment).

Le pain contient en moyenne 19 g/kg de sel, une baguette (250 g) 4,7 g[1] soit presque la quantité maximale recommandée par l'OMS (5 g/jour/personne). Le pain ainsi que d'autres aliments préparés vont voir leur teneur en sodium réduite de 20 % en cinq ans. En outre un étiquetage mentionnant la quantité de sel est envisagé.

L'artisan ou l'ouvrier qui pétrit et cuit le pain est un boulanger.

Europe du Nord et Europe centrale

Dans les pays du nord de l'Europe, particulièrement la Scandinavie et l'Allemagne, le pain se fait souvent avec le seigle. Ce pain se fait avec un levain acidique, parce que le gluten du seigle n'est pas fort comme celui du blé, et les amylases du seigle sont plus actives aux températures élevées; les amylases peuvent détruire la structure d'un pain de seigle, et l'acide peut cesser leur action.

Pour l'Allemagne on compte entre 300 et 600 sortes de pain, qui se distinguent par la forme, la farine ou la méthode de production.

Italie

- La focaccia (cf. fougasse provençale), un pain génois fait principalement avec de l'huile d'olive et divers condiments.

- La pitta en calabre, la ciriola dans le Latium, etc.

Arménie

Les pains traditionnels Arméniens sont le lavash , ce qui signifie «regarde bien», et le matnakash, qui signifie «tiré des doigts».

États-Unis et Amérique du Nord

On trouve de nombreux types de pains différents en Amérique du Nord. Le pain européen, avec seulement de la farine et de l'eau, est populaire, mais le pain le plus connu se fait avec du lait et du beurre. Les pains historiques, par exemple le sourdough de San Francisco ou le Rye and Indian, se font aussi, mais ils ne sont pas aussi populaires. Les pains juifs sont également populaires, particulièrement les bagels et le hallah (comme la brioche, mais avec de l'huile, pas de beurre), et les pains italiens (pizza, etc.).

Fabrication

Nutrition

100 grammes d'une baguette (T55) :

- 55 g d'amidon[2]

- 8 à 10 g de protéines végétales

- 1,6 g d'acide gras[3]

- des vitamines (B1, B2, B3, B6, et E)

- des éléments minéraux dont le sel, (fer, phosphore, magnésium, calcium)

- de 3 à 5 g de fibres

- indice glycémique de 75[2].

Le pain blanc (T45) contient 58 g d'amidon avec un indice glycémique de 85[2]. Le pain intégral frais (T 200) contient 45 g d'amidon avec un indice glycémique de 40[2].

Le pain complet contient plus de fibres et d'éléments minéraux.

Économie

Production

Consommation

Quatrième producteur de blé au monde, la France se targue d'être un pays de tradition boulangère. Pourtant la consommation de pain en France n'a cessé de chuter depuis au moins le début du XXe siècle. Les modifications du mode de vie et le développement des techniques de réfrigération favorisant la consommation d'autres aliments peuvent expliquer cette baisse de popularité.

Cette chute est moins marquée en Europe du Nord et en Italie ; ainsi les Allemands sont les plus gros mangeurs de pain en Europe. En revanche, la France garde la spécificité culturelle de la baguette, très populaire, et encore généralement achetée à la boulangerie du coin, faisant de la boulangerie le commerce de proximité favori des Français.

Source : Insee, 1999 Consommation de pain moyenne journalière des Français Année Consommation

(en grammes)1900 900 1925 325 1960 250 1980 170 2000 153 2002 165 Consommation de pain en Europe Pays Consommation annuelle

(en kg/personne/an)Part de marché des

boulangeries industrielles

(en %)Allemagne 84 35 Danemark 72 51 Autriche 70 34 Italie 66 10 Belgique 65 36 Pays-Bas 60 74 France 58 20 Norvège 58 ? Espagne 57 20 Angleterre 37 77 Symbolique

Le pain dans la religion

Le pain est présent dans l'ancien rituel égyptien de la mort.

Le pain est porté en procession dans des cérémonies religieuses par les Romains qui en offrent aux défunts.

Bethléem signifie « La maison du Pain » en araméen.

Les Juifs apportaient 12 pains en offrande, le jour du Shabbat dans le Temple de Dieu, c'étaient les « Pains de proposition » que seuls les prêtres pouvaient manger ; le pain azyme est toujours utilisé pour célébrer la Pâque et commémorer la fuite d'Égypte.

Les prophètes Élisée, Jésus ont fait le miracle de la multiplication des pains.

Le pain est au centre de l'eucharistie chrétienne ; c'est le « Pain sacramentel », « Pain à chanter » ou « Pain des anges », plus connu aujourd'hui sous le nom d'hostie. La Grâce divine est nommée « Pain des forts » et la prédication, l'enseignement religieux le « Pain de la parole de Dieu ». Le morceau de cire bénite enchâssée dans un reliquaire est le « Pain sacré ».Le pain dans les arts

Littérature

- « Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit : Qu'ils mangent de la brioche. » Rousseau, Les Confessions, livre VI, publié en 1782[4].

- « Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule. » (Victor Hugo)

- Xavier de Montépin : La Porteuse de Pain

- Francis Ponge : Le Pain, poème écrit en 1942 et extrait de l'ouvrage Le Parti pris des choses

Peinture

- La Cène

- Brueghel l'Ancien : Le banquet de noces

- Balthus : La baguette au Passage du Commerce Saint-André

Cinéma

- Pagnol : La Femme du Boulanger

Le pain dans l'histoire

- « Du pain et des jeux » (Panem et circenses), expression de Juvénal qui résume ce que le peuple de Rome demandait à ses dirigeants. Lesquels assuraient régulièrement des distributions gratuites de pain dans la ville[5].

- Pendant la Révolution française, la foule affamée va à Versailles chercher le « Boulanger » (Louis XVI), la « Boulangère » (Marie-Antoinette) et le « Petit Mitron » (le dauphin)[6]. Ces expressions témoignent de l'importance du pain dans la consommation quotidienne de l'Ancien Régime.

- Baragouiner : du breton, bara, pain et gwin, vin. Ces termes étaient les principales revendications des soldats bretons lors de la Guerre de 1870, mais non compris par les officiers français ils devinrent synonyme de « s'exprimer de façon incompréhensible ». Cependant baraguin était déjà en usage avant 1396 ; peut-être suite à une incompréhension des françois entre pain-vin (bara-guin) et pain-blanc (bara-guin) car guin a été aussi le masculin de guen (blanc gwenn)[7].

- Dans les goulags de l'URSS, les prisonniers se volaient entre eux[8]. Le vol le plus gravement sanctionné était le vol de pain, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à la mort. La règle tacite, valable partout, était donc qu'on ne volait pas le pain des autres.

Le pain dans les contes et coutumes

- Le Petit Poucet

- Le Petit Chaperon rouge

- Hansel et Gretel

- Cougnou de Saint-Nicolas puis de Noël

- Galette des rois

- Pains de fiançailles, de mariage

Expressions

- Compagnon : littéralement, la personne avec (cum en latin) qui l'on partage son pain (panis en latin) ; de compagnon vient le mot copain.

- Être trempé comme une soupe : la soupe, à l'origine, ne désignait pas un bouillon, mais le pain que l'on trempait dedans, d'où l'expression.

- Manger son pain blanc : avoir le meilleur de quelque chose, sous-entendu en attendant l'arrivée du moins bon. L'expression opposée est manger son pain noir.

- Mihina-mofo toa vazaha nefa malagasy vavony : manger du pain comme un français tout en ayant un estomac de malgache.

- Être au pain sec [et à l'eau] : ne disposer que de ressources alimentaires minimales.

- Ça ne mange pas de pain : se dit d'un acte sans conséquence grave.

- Bon comme du bon pain : qualifie une personne incapable de malveillance.

- Retirer le pain de la bouche : empêcher de gagner sa vie.

- Gagner son pain [quotidien] : exercer son métier, plus familièrement gagner sa croûte.

- Je ne mange pas de ce pain-là : se dit par une personne refusant de se mêler à une affaire qui lui semble étrange (l'affaire = le pain).

- Mettre un pain : frapper quelqu'un.

- Prendre un pain : avoir une amende.

- Il a plus de la moitié de son pain cuit : se dit de quelqu'un qui n'a plus longtemps à vivre.

- Il n'y a ni pain ni pâte au logis : se dit de quand il est temps de faire les courses.

- Il a mangé du pain du roi : signifiait que l'on avait fait de la prison.

- Être né pour un petit pain : avoir peu d'ambition, avoir un avenir médiocre.

- Réussir mieux en pain qu'en farine : terminer heureusement une affaire qui avait mal commencé.

- Avoir mangé plus d'un pain : signifie avoir beaucoup voyagé.

- Avoir du pain sur la planche : signifie avoir beaucoup de choses à faire.

- Il vaut mieux courir à la miche qu'au médecin : avoir un bon appétit est signe de bonne santé.

- Lui faire passer le goût du pain : le/la tuer.

- Du pain et des jeux : ce que réclamait le peuple romain (panem et circenses), c'est-à-dire de la nourriture et de la distraction.

- Faire son pain : en tirer des revenus.

- Pour les musiciens, dans un langage plutôt argotique, un pain désigne une fausse note.

- Emprunter un pain sur la fournée : signifie avoir un enfant avant mariage.

- Pain du Royaume : l'Eucharistie.

- Être une planche à pain : Être une femme sans poitrine .

Chansons sur le pain

- « Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. […] »

Notes et références

- ↑ Gérard Brochoire, « Le sel dans le pain : une vraie question », Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. Mis en ligne le 1 novembre 2008, consulté le 25 juillet 2009

- ↑ a , b , c et d Tableau de l'indice glycémique

- ↑ Table des calories : baguette.

- ↑ Les Confessions (Rousseau) - Livre VI

- ↑ wetterenoise.be, « Du pain et des jeux ! »

- ↑ André Garnier, Pains et viennoiseries, recettes et techniques, édit. Dormonval , Lucerne, 1992 (ISBN 2-7372-2272-9), p. 9

- ↑ Voir patronymes Le Guin

- ↑ Oleg Azarov, « Kedrovyi Šor : La vie quotidienne dans un camp du Goulag à l'époque stalinienne », Vingtième Siècle, Sciences Po University Press, no 43, juillet - septembre 1994, p. 69-87, cité par jstor.org [lire en ligne]

Voir aussi

Articles connexes

- Croûton de pain : extrémité du pain dans les pains à croûte (baguette, pain de campagne, etc.)

- Couscous au pain, spécialité marocaine dans laquelle le pain rassis est pilé pour remplacer la semoule.

- Entame : première tranche de pain aux extrémités dans les pains sans croûte

- Fabrication du pain

- Four à pain

- Idiotisme gastronomique

- Liste des spécialités régionales de pains et de viennoiseries (en France)

- Pain sec ou pain rassis : pain ayant séché (une baguette à l'air libre devient dure en moins de 24 h)

- Paner

- Pain perdu : préparation culinaire permettant de transformer en dessert un reste de pain durci.

- Pain melon : une spécialité culinaire japonaise entre le pain et le cookie.

- Pain au levain

- Pain complet

- Quignon de pain : mot ancien pour désigner un gros morceau de pain. Désigne souvent l'extrémité du pain.

- Tartine

- Yakitate!! Ja-pan est un manga original, basé sur la fabrication du pain.

Liens externes

- Historique du pain

- Michèle Mosiniak, Roger Prat et Jean-Claude Roland, Du blé au pain, Université Pierre et Marie Curie

- Bibliothèque de la Gourmandise : Article de fond

- Fabriquer du pain (par la Chrysalide)

Bibliographie

- Nicolaï, Tractatus singularis de panis natura, usu, affectionibus, operationibus, divisionibus et varietalibus, Dantzig, 1651

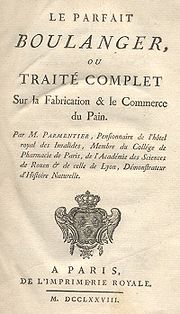

- Parmentier, Rapport sur le pain des troupes, 1778

- Fautier, De la fabrication du pain dans la classe agricole et de ses rapports avec l'économie politique, Paris, 1845

- Roland, Appareils de panification, pétrin mécanique, four à air chaud et à sole tournante, Paris 1855

- André Garnier, Pains et viennoiseries, recettes et techniques, édit. Dormonval , Lucerne, 1992 (ISBN 2-7372-2272-9)

- Child, Julia, et Simone Beck. Mastering the Art of French Cooking, Volume 2. New York, Alfred A. Knopf, 1970.

- Reinhart, Peter, Crust and Crumb. Berkeley, Ten Speed Press, 1998, ISBN 1-58008-802-3.

- Robertson, Laurel, et al., The Laurel's Kitchen Bread Book, éd. 2ème. New York, Random House, 2003, ISBN 978-0-8129-6967-2.

- Portail de l’alimentation et de la gastronomie

Catégories : Pain | Aliment fermenté

Wikimedia Foundation. 2010.