- Enjeux de la guerre israélo-arabe de 1948

-

Protagonistes de la guerre de Palestine de 1948

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies vote le Plan de partage de la Palestine proposé par le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP) avec l’accord des deux superpuissances émergentes de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’Union soviétique.

Dès le lendemain, la guerre civile éclate en Palestine. Sous l’œil globalement passif des autorités britanniques qui préparent leur retrait, la communauté juive sioniste et la communauté arabe palestinienne s’affrontent avec une violence croissante. À partir de la fin janvier 1948, des volontaires arabes sous l’autorité de la Ligue arabe entrent en Palestine.

Dans un deuxième temps éclate une guerre inter-États : après le retrait britannique et la déclaration d’indépendance d’Israël, les armées arabes de Transjordanie, d’Égypte, d’Irak et de Syrie[1] interviennent dans le conflit. Elles y affrontent l’armée israélienne, en particulier autour de Jérusalem.

Les motivations et les objectifs politiques des protagonistes du conflit ainsi que les moyens militaires dont ils disposent à sa veille sont décrits dans cet article. Ils sont une clé essentielle pour en comprendre le déroulement et l’issue.

Contexte historique

Articles détaillés : Histoire du sionisme , Nationalisme arabe , Palestine mandataire, Grande Révolte arabe en Palestine , Shoah et Plans de partage de la Palestine.Dès la fin du XIXe siècle, la Palestine connaît une immigration de Juifs venant de la diaspora et rassemblés au sein du mouvement sioniste. Ces derniers considèrent que les territoires du Royaume d’Israël biblique sont l’endroit où la nation juive pourrait s’autodéterminer et se protéger de l’antisémitisme[2].

En 1901, le Fond national juif est fondé à Bâle lors du 5e Congrès sioniste. Sa fonction est d’acheter des terres en Palestine et d’y développer le pays en vue de l’implantation des Juifs.

Plusieurs Aliyahs de plus en plus importantes se succèdent : 10 000 Juifs immigrent en Palestine fin du XIXe siècle, 35 000 entre 1903 et 1914 et 35 000 de nouveau entre 1919 et 1923. Les Arabes, majoritaires en Palestine, s’opposent à cette immigration croissante[3].

En 1914, le Royaume-Uni et l’Empire ottoman entrent en guerre dans le cadre de la Première Guerre mondiale.

En 1915, le Haut Commissaire britannique d’Égypte, sir Henri McMahon, promet au roi Hussein ibn Ali l’indépendance et le contrôle arabe sur les territoires qui seraient libérés de la mainmise ottomane. En 1917, la déclaration Balfour officialise le soutien du gouvernement britannique à l’établissement d’un foyer national juif en Palestine. En décembre 1917, le général Allenby prend Jérusalem. En 1918, le Royaume-Uni achève sa prise de contrôle de la Palestine et défait les armées ottomanes.

Les premières violences éclatent en 1920 et 1921 lors des émeutes de Jérusalem et des émeutes de Jaffa.

En juillet 1922, la Société des Nations confie au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine et en septembre, les Britanniques fondent l’Émirat arabe de Transjordanie sur la rive est du Jourdain[4],[5]. La région prend une importance stratégique pour la Grande-Bretagne qui contrôle également l’Irak et qui est présente en Égypte et en Arabie saoudite.

Dès la fin des années 1920, l’immigration s’intensifie encore avec l’arrivée des Juifs fuyant les persécutions en Europe. Ce sont 80 000 nouveaux immigrants qui arrivent entre 1924 et 1928 et on en compte encore 180 000 jusqu’en 1939. De nombreux conflits éclatent entre Juifs et Arabes. Notamment, les émeutes de 1929 qui font 133 morts côté juif et 116 côté arabe et la Grande Insurrection de 1936 à 1939 au cours de laquelle les Arabes entament une grève générale qui se solde par plus de 5 000 morts côté arabe et 500 morts côté juif[6] et qui voit l’arrestation, l’exil ou la mort de la plupart des leaders politiques arabes palestiniens[7].

Suite à cette insurrection, les Britanniques envisagent tout d’abord une partition entre les populations juive et arabe. Une commission est désignée, dirigée par Peel. Ses travaux aboutissent en 1937 à un plan de partage qui n’est en fin de compte pas retenu. En lieu et place, les Britanniques adoptent, en 1939, le troisième Livre Blanc qui abandonne l’idée de la partition des territoires du mandat en faveur d’un État indépendant palestinien gouverné par les Arabes et les Juifs et limitent de façon draconienne l’immigration juive vers la Palestine[8].

En 1945, on compte environ 600 000 Juifs pour 1 200 000 Arabes en Palestine[9] tandis que 250 000 Juifs, survivants de l’Holocauste, attendent dans les camps de réfugiés en Europe et à Chypre[10].

Durant la période 1945-1947, plusieurs plans sont proposés pour apporter une solution au problème de la Palestine. Au niveau local, les représentants juifs et arabes adoptent des positions nationalistes inconciliables et refusent l’un et l’autre toute idée d’un État bi-national. Les positions internationales ne sont pas plus conciliables : en juillet 1946, le rapport britannique de Morrison et Grady propose un plan de division de la Palestine en provinces autonomes dont les intérêts collectifs seraient gérés par une puissance mandataire. Le 4 octobre, le président Truman fait une déclaration favorable à un partage de la Palestine entre Juifs et Arabes. En février 1947, le ministre des Affaires étrangères britannique, Ernest Bevin, propose une libre immigration juive contre l’indépendance de la Palestine dans un délai de cinq ans. En réponse, les Sionistes avancent leur propre projet de partage, tandis que les Arabes demandent l’indépendance immédiate de la Palestine[11].

Le 18 février 1947, faute de pouvoir apporter une solution aux troubles dans le pays, Ernest Bevin annonce officiellement la transmission du dossier à l’ONU. Le 28 avril, celle-ci confie à une commission spéciale, l’UNSCOP, le soin d’étudier le problème. Celle-ci remet son rapport fin août.

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies approuve un plan de partage de la Palestine mandataire en deux États : l’un juif, et l’autre arabe ; la ville de Jérusalem[12] relevant quant à elle d’un statut de ville internationale. Le plan est accepté par les Juifs qui ont milité en ce sens mais il est rejeté par les Arabes palestiniens et par l’ensemble des pays arabes qui exigent la création d’un État indépendant arabe sur l’ensemble de la Palestine.

Centralisation du pouvoir au sein du Yichouv autour de David Ben Gourion

Politique du Yichouv

Structure

Depuis la fin des années 1930, la communauté juive en Palestine, appelée le Yichouv, s’est construit une structure politique puissante et efficace dont les pratiques et les dirigeants sont soumis aux principes démocratiques[13]. La majorité des partis sionistes, à l’exception de la droite nationaliste du Parti révisionniste se trouvent représentés dans deux organisations dirigeantes principales : l’Agence juive en Palestine et l’Organisation sioniste mondiale au niveau international. Au sein de ces deux organisations, la gauche sioniste représentée par le Mapaï de David Ben Gourion est majoritaire en alliance avec les centristes représentés par les Sionistes généraux de Chaïm Weizmann.

En novembre 1947, tout le pouvoir de décision est concentré au sein de deux comités, l’un militaire et l’autre politique, auxquels sont transférés les pouvoirs du Comité exécutif national. Ces deux comités sont dirigés par David Ben Gourion[14].

Les deux organisations armées clandestines issues de la droite nationaliste, l’Irgoun de Menahem Begin et le Lehi d’Yitzhak Shamir conservent leur autonomie vis-à-vis de l’Agence juive. Elles gardent le droit d’acheter des armes[15] de leur côté mais se « soumettent à Ben Gourion »[14]. Elles sont considérées comme terroristes par les autorités britanniques[16],[17] et l’Agence juive s’en dissocie, tout en les tolérant[18].

Objectifs

Globalement, le Yichouv est uni derrière un objectif commun qui soude la grande majorité de la nation juive en Palestine et au sein de la diaspora : la fondation d’un État juif.

Certains différends existent toutefois sur les limites territoriales que doit prendre cet État[19]. Pour David Ben Gourion, l’essentiel est d’en avoir un. Ses limites initiales importent peu. Une fois structuré, organisé et armé, celui-ci pourrait s’étendre si nécessaire. Cette vision n’est toutefois pas partagée par la droite sioniste qui n’a pas accepté pas la création de la Transjordanie et qui considère que la présence sioniste y est un droit[19] dont ils ont été dépossédés suite à son indépendance en 1922[20].

Jérusalem est au cœur d'un autre débat. Le plan de partage attribue à cette ville un statut international et ne la rattache ni à l’État arabe, ni à l’État juif. Or, son importance est énorme. Jérusalem est la première ville sainte du Judaïsme et elle a conservé un caractère symbolique fondamental au sein de la diaspora juive depuis l’exode forcé des Juifs hors de Palestine 2 000 ans plus tôt[21],[22]. L’origine du nom sionisme fait d’ailleurs référence à Sion, une de ses collines. Mais Jérusalem est également une ville sainte dans le Christianisme et l’Islam et procure de ce fait un certain prestige au pays qui la contrôle.

Stratégiquement, Jérusalem comporte une communauté juive de près de 100 000 personnes[23], ce qui représente un sixième de la population du Yichouv. Par contre, elle est complètement entourée de faubourgs arabes et se retrouve isolée du reste de la communauté juive qui est principalement localisée dans la plaine côtière entre Tel-Aviv et Haïfa ainsi qu’en Galilée. Le contrôle de la ville constitue un des enjeux majeurs de la guerre[24] et les combats les plus durs s’y concentrent[25].La Palestine comprenant initialement 1 200 000 Arabes pour 600 000 Juifs[9], la question de la création d’un État juif pose un problème démographique[26]. La viabilité voire l’existence d’un État juif avec une majorité ou même une forte minorité arabe est mise en péril[27]. Si une réponse possible vient de l’immigration juive[28], notamment via les 250 000 Juifs qui attendent dans les camps de réfugiés en Europe et à Chypre[29] ou via les 800 000 Juifs[30] de la diaspora vivant dans les pays arabes, la possibilité du transfert de la population arabe palestinienne en dehors de l’État juif fait débat depuis de nombreuses années au sein des autorités sionistes[31]. La possibilité que ce débat ait mené à l’établissement d’une politique d’expulsion planifiée de longue date fait l’objet d’une controverse entre historiens. Elle est développée dans l’article traitant de l’exode palestinien.

Forces militaires et paramilitaires

Organisation

L’organisation en milices de la Haganah est transformée pour se rapprocher de celle d’une véritable armée. Dès novembre 1947, elle est placée sous le commandement militaire unifié d’un état-major (Hamifkada Haarzit), avec à sa tête Yaakov Dori et son second Yigael Yadin (en réalité le général en chef de facto[32]). L’état-major est lui-même placé sous l’autorité directe du cabinet politique dirigé par David Ben Gourion[14].

En novembre 1947, la Haganah est une force paramilitaire clandestine. Elle se structure autour d’une force mobile, le Hish, comportant 2 000 hommes et 10 000 réservistes (âges entre 18 et 25 ans) et une force d’élite, le Palmach, comportant 2 100 hommes et 1 000 réservistes. Les réservistes effectuent un entraînement de 3-4 jours / mois et retournent à la vie civile le reste du temps. Ces forces mobiles peuvent s’appuyer sur une force de garnison, le Him, totalisant 20 000[33] hommes âgés de plus de 25 ans et sur le Gadna, regroupant 9 500 jeunes de 14 à 17 ans. La Haganah dispose d’une « force navale », le Palyam, qui compte 350 hommes.[34],[35],[36],[37],[38].

Le Yishouv s’est également doté de deux services de renseignements : un intérieur, le SHAY, dirigé par David Shealtiel et Iser Beeri avec une section arabe fondée par Ezra Danin et un extérieur, le Da’at avec sa section arabe, le Da’at/A dirigée par Joshua Palmon[39].

Qualité des troupes

« La liste (des troupes) s’avère trompeuse car, en pratique, seul le Palmach dispose de recrues entraînées, expérimentées et donc à même d’assurer d’autres missions que la traditionnelle protection des colonies »[40].

Une forte proportion des membres du Palmach et de la Haganah sont cependant des vétérans qui ont fait partie des 28 000 soldats ayant servi dans l’armée britannique au sein de la Brigade juive[41] ou des 20 000 hommes qui ont servi dans la police ou dans des unités mandataires comme le Notrim (comportant certaines unités d'élite), le FOSH ou le Hish.

Même si certains de ses membres ont l’expérience des armées modernes, la Haganah en tant que telle n’a jamais mené, du fait de la clandestinité, d’opérations d’envergure comme nécessaire en période de guerre. Sa plus grande unité tactique est la compagnie et sa plus grande unité opérationnelle est la section[37]. Fin 1947, la Haganah ne comporte qu’une brigade d’infanterie[42],[43].

Le Palmach est une unité d’élite constituée de commandos. Il a pour mission principale de tenir les kibboutzim avancés et isolés comme en Galilée, le long de la frontière syrienne, aux alentours de Jérusalem (Kfar Etzion) et dans le Néguev. Cette utilisation des unités d’élites s’inscrit dans la politique de Ben Gourion qui « interdit » l’abandon de toute terre sous contrôle juif.

Irgoun et Lehi

L’Irgoun et le Lehi conservent leur autonomie militaire mais gardent des contacts informels avec la Haganah. L’objectif de création d’un État juif les rapproche. L’Irgoun compte de 2 000 à 4 000 combattants et le Lehi entre 500 et 800[44],[45].

L’Irgoun avait mené une campagne d’attentats contre les civils arabes entre 1937 et 1939, avant de décréter un cessez-le-feu en 1940. Toutefois, une faction de l’Irgoun a refusé ce cessez-le-feu et créé le Lehi. Les actions du Lehi ont alors visé les Britanniques. En février 1944, l’Irgoun met fin à son cessez-le-feu et prend les armes contre les Britanniques. Cette campagne des deux organisations dure jusqu’en 1947, et explique en partie le retrait britannique[46].

De novembre 1947 à leur dissolution (mai-juin 1948), le Lehi et l’Irgoun reprennent leurs attentats contre les civils arabes. Bien que les Britanniques soient en phase de retrait, on note encore des actions ponctuelles de l’Irgoun contre ceux-ci[47] accusés de favoriser les Arabes[48],[49].

Armement et équipement

L’armement et l’équipement font défaut aux forces juives clandestines[50] du fait de l’opposition des autorités mandataires à la présence de toute milice armée sur le territoire sous son contrôle. Dans le cadre du maintien de l’ordre, les Britanniques effectuent des inspections régulières le long de routes et dans les implantations juives. Toutes les armes trouvées sont confisquées. Les forces juives sont en conséquence très mal équipées, ne disposent que d’armes légères et de véhicules blindés artisanaux[51].

« En avril 1947, dans les stocks de la Haganah, on dénombre très exactement 10 073 fusils, 1 900 mitraillettes, 444 mitrailleuses légères, 186 mitrailleuses moyennes, 676 mortiers de 2 pouces, 96 mortiers de 3 pouces, 93 738 grenades à main et 4 896 603 cartouches. Pas de mitrailleuses lourdes, pas de canons, et a fortiori ni char, ni avion, ni navire de guerre »[40],[44],[52]. Ce stock d’armes est clandestin, le port d’armes étant un crime passible de la peine de mort[44] et à mettre en parallèle avec le nombre de combattants disponibles : environ 35 000. En pratique, seul 1 combattant sur 3 est armé et cette proportion se monte à 2 sur 3 au sein du Palmach[44].

Le Yichouv s’est néanmoins organisé pour pallier ces manques. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs ateliers clandestins de fabrication d’armes ont été installés sur le territoire du mandat. Entre octobre 1947 et juillet 1948, ils fabriquent plus de 3 000 000 cartouches, 150 000 grenades, 16 000 mitraillettes stens et 210 mortiers de 3 pouces[37].

Les Juifs ne manquent pas non plus d’audace. Sous la direction de Yehuda Arazi, un ancien membre de la police palestinienne mandataire, la Haganah pille des convois de munitions et des entrepôts d’armes britanniques. Sa tête est mise à prix à 2 000 livres sterling par les Autorités Mandataires[53].

Yehuda Arazi achète également des armes en Europe. Pour les acheminer, il utilise la couverture d’une fabrique de matériel agricole qu’il a racheté à Varsovie. Entre 1945 et 1948, ce sont près de 3 000 fusils, 226 mitrailleuses, 10 000 grenades, 3 000 000 de cartouches, des centaines d’obus de mortiers et 3 avions de tourisme qu’il a réussi à introduire en Palestine[53].

Deux anecdotes illustrent la pauvreté de l’armement dont dispose le Yichouv :

- à Jérusalem, un faux couple d’amoureux de l’Irgoun dépouille de leurs armes les soldats britanniques qui ont le tort de se promener seuls. Ce sont près de 80 revolvers qui sont ainsi rassemblés[54];

- deux vieux canons turcs entreposés au Menorah Club de Jérusalem sont dérobés une nuit et sciés. David Leibovitch, un ingénieur agronome d’origine sibérienne en fait les premières armes lourdes de la Haganah : les Davidka[55].

À partir de 1947, la Haganah se procure armes, munitions et un peu d’armement lourd (principalement des avions) dans les surplus laissés par la Seconde Guerre mondiale, en Europe et en Amérique du Nord. L’approvisionnement prend une ampleur nettement plus importante par la suite (voir la section sur le problème du matériel)[56].

Dissensions au sein du camp arabe

Les camps palestiniens et arabes sont divisés par des intérêts divergents accentués par au minimum de la méfiance voire une hostilité ouverte qui les « rendent incapables d’un effort concerté d’organisation interne »[57]. Pappé résume la situation en ces termes : « (…) il n’est guère intéressant de s’attarder sur les subtilités de leurs divergences. (…) Mais ils ne pouvaient pas faire grand choses pour sauver les Palestiniens du désastre où allaient les conduire la suffisance des politiciens et l’incompétence des généraux. »[58].

En synthèse, il y a 3 factions principales dans le camp arabe :

- la faction palestinienne représentée par le Haut Comité Arabe ;

- la faction arabe pro-hachémite comprenant la Transjordanie et l’Irak ;

- la faction arabe anti-hachémite comprenant l’Égypte, la Syrie, l’Arabie saoudite et le Liban ;

La Ligue arabe joue quant à elle un rôle de porte-parole.

Pour chacun de ses camps, la Palestine constitue un enjeu différent et chacun dispose de moyens différents pour tenter d'atteindre ses objectifs.

Structures politiques et militaires palestiniennes

Représentativité du Haut Comité arabe

La structure politique palestinienne de l’époque est de double nature : à côté d’une féodalité rurale basée sur les clans. Les centres urbains sont dirigés par plusieurs douzaines de grandes familles rassemblées au sein du ’Ayan. Ces dernières rassemblent toute la classe dirigeante de la société arabe palestinienne (propriétaires terriens, politiciens, juges, marchands, maires, hauts fonctionnaires, leaders religieux, etc.). Elles se regroupent néanmoins autour de deux factions principales et rivales : les Nashashibis et les Husseinis[59]

C’est principalement au cours de la Grande Révolte de 1936-1939 que le nationalisme arabe palestinien a pris son essor sous la poussée des Husseinis. Toutefois, la révolte fut durement réprimée par les Britanniques, avec la collaboration des sionistes et des Nashashibis[60] et le mouvement nationaliste ne put jamais prendre une ampleur équivalente au nationalisme sioniste. Depuis cette époque, les Husseinis, rassemblés au sein du Haut Comité arabe et avec à leur tête le Grand Mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, ont pris le pas sur les Nashashibis.

En 1947, le Mufti ne fait pas l’unanimité et son autorité n’est pas reconnue partout. De plus, il n’a pas encore su organiser les relais permettant de garantir une véritable structure nationale en dehors des grandes agglomérations[61]. Localement, les « comités nationaux » agissent la plupart du temps de manière indépendante.

Ainsi, tandis que les intentions du Haut Comité Arabe sont claires et opposées à toute négociation avec le Yishouv, les pouvoirs locaux ont la plupart du temps négocié des accords séparés avec les autorités sionistes[62].

Le Haut Comité Arabe annonce de son côté, et sans ambiguïté, qu’il s’opposerait à la partition de la Palestine et à la création d’un État juif par tous les moyens, dont l’usage de la force[63].

Dans les faits, la classe politique palestinienne abandonne ses responsabilités. « En juillet 1947, sur les 12 membres du Haut comité arabe, il n’en reste que 3 en Palestine. Les autres sont à Damas tandis que le chef du mouvement, le Mufti Hadj Amin al-Husseini, est au Caire. Les Anglais lui ont interdit de se rendre en Palestine mais alors que cette interdiction a été réduite à la région de Jérusalem, jamais il ne se rendra dans les villes et villages de la Palestine du mandat »[64]. La plupart des dirigeants locaux sont également les premiers à quitter le pays une fois que la violence éclate[65].

Le mufti n’a pas non plus de reconnaissance internationale. Les Britanniques le considèrent comme un ennemi[66] notamment suite à son implication dans la Grande Révolte. Enfin, sa collaboration avec le régime Nazi durant la Seconde Guerre mondiale ne lui attire pas la sympathie internationale. (Voir à titre d’illustration cette caricature parue dans le New York Times du 16 mai 1948 avec le commentaire : Not like Dachau. Is it. Herr Mufti). Dans le contexte de la Shoah, ces liens font d’ailleurs de lui une figure d’ennemi emblématique voire mythique aux yeux de la communauté juive[67].

« Même ses “alliés” arabes se méfient de lui. Il est devenu persona non grata dans les sommets arabes qui se succèdent pour préparer la lutte contre le plan de partition »[68]. Il parvient toutefois à imposer sur le terrain deux de ses représentants : son neveu, Abdel Kader al-Husseini ainsi qu’Hassan Salameh, mais les conflits entre politiciens se retrouvent entre généraux sur le terrain.

Jaysh al-Jihad al-Muqaddas (Armée de la Guerre Sainte)

Les troupes palestiniennes sont rassemblées au sein de l’Armée de la Guerre Sainte mais il s’agit plus de l’armée personnelle des Husseinis que d’une véritable armée palestinienne.

Initialement composée de quelques centaines d’hommes, cette force se monte fin mai 1948 à 4 000 hommes, dont de nombreux Frères musulmans, et est renforcée plus tard par 8 000 volontaires, dont seulement entre 1/10 et 1/4 de Palestiniens[69].

Parmi ces volontaires, se trouvent des mercenaires européens. À la mi-février, plusieurs centaines de Bosniaques Musulmans, anciens de la Wehrmacht[70], rejoignent les Arabes de Haïfa et les forces de Salameh à Lydda où ils servent d’instructeurs aux Palestiniens. Abdel Kader al-Husseini accueille également une trentaine d’Allemands et des déserteurs britanniques[71].

La Jaysh al-Jihad al-Muqaddas est active principalement dans le siège de Jérusalem en attaquant les convois de ravitaillement en provenance de Tel-Aviv ainsi que dans le siège des implantations juives du Néguev.

Toutefois, « ils seront trop peu et trop faibles pour avoir un impact sur le rapport des forces dans le pays »[72].

Forces locales

Des milices locales sont instaurées dès le début des hostilités et rassemblent d’anciens soldats palestiniens de l’armée britannique dans laquelle environ 12 000 d’entre eux ont servi, les membres d’organisations paramilitaires d’avant la guerre (telles que Najada et Futuwa) et d’anciens policiers ou des déserteurs des Forces frontalières transjordaniennes. Sur l’ensemble de la Palestine, leur nombre se monte entre 11 000 et 12 000 hommes. Leur rôle dans le conflit reste toutefois limité et passif[73],[74],[75].

Armement

Les Arabes palestiniens sont soumis au même problème que les Juifs. Pendant la rébellion de 1936-39, les Britanniques ont confisqué une large portion des armes que les Arabes possédaient. Toutefois, en 1942, le SHAY a calculé que les Arabes palestiniens disposaient de 50 000 armes à feu. Cette « estimation très exagérée » augmente encore après la guerre suite aux rapports de vol dans les camps militaires et les achats d’armes dans les pays arabes voisins[76].

Tout comme les Juifs, ils vont faire appel à l’improvisation en dérobant munitions, armes et pièces de rechange dans les dépôts britanniques, ou en dérobant des camions chargés d’armes avec la complicité de certains Britanniques. Le 14 décembre 1947, des militants arabes volent ainsi 400 fusils et mitraillettes ainsi qu’un stock important de munitions dans les dépôts des auxiliaires de police arabes à Ramleh. Toutefois, ces méthodes sont limitées. Elles ne suffisent pas à constituer des stocks d’armes assez importants pour mener une guerre[77].

En synthèse, la direction palestinienne n’a clairement pas les moyens de ses ambitions. Elle « ne dispose pas de véritable force militaire et (…) sans appui extérieur, elle n’a absolument aucune chance de succès contre les Juifs »[78].

Le roi Abdallah de (Trans)Jordanie

La Transjordanie est certes un petit État de moins de 500 000 habitants, mais les Hachémites ont toujours été fidèles aux Britanniques et sont leurs alliés les plus solides au Moyen-Orient.

Historique

Le pays a été créé en septembre 1922 par les Britanniques (indépendance en 1946), quelques mois après l’obtention de leur mandat sur la Palestine. Son souverain, le roi Abdallah Ier de Jordanie est le troisième fils du Chérif de la Mecque Hussein ibn Ali qui a organisé la révolte arabe contre les Turcs et à qui McMahon avait promis l’indépendance arabe sur les territoires libérés.

En scindant géographiquement leur mandat les Britanniques voulaient respecter leur promesse à ibn Ali tout en limitant à l’ouest du Jourdain l’immigration sioniste [réf. nécessaire][79]

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces transjordaniennes ont combattu aux côtés des britanniques et garanti leur souveraineté dans la région.

La Transjordanie est soutenue par le Foreign Office et le Ministre des Affaires étrangères britannique : Ernest Bevin[80].

Politique

Le roi Abdallah Ier de Jordanie a été un allié des Nashashibis, ce qui fait du Mufti son ennemi en Palestine[81]. Mais ce sont surtout les divergences d’objectifs politiques qui vont opposer les deux hommes.

En 1945, Abdallah a fait part au Foreign Office de son ambition de constituer une « Grande Syrie » qui aurait regroupé sous sa tutelle la Syrie, le Liban, la Palestine et la Transjordanie[80]. Le Mufti et son projet d’État palestinien indépendant sont donc ses adversaires naturels.

« L’absence chez lui d’antisémitisme — ce qui le différencie beaucoup de dirigeants arabes de l’époque — et une communauté d’intérêts avec les sionistes pour s’opposer au mouvement national palestinien » le poussent donc naturellement à se rapprocher des autorités sionistes dès l’époque de la Grande Révolte[82].

En novembre 1947, quelques jours avant le vote à l’ONU sur le plan de partition, lors d’une rencontre secrète entre Golda Meir et le roi Abdallah organisée dans une centrale électrique juive de Transjordanie, ce dernier confirme à Golda Meïr son amitié pour la cause sioniste. Il se montre favorable au plan de partage et déclare que si l’ONU le vote, il annexerait le territoire accordé aux Arabes[83],[84]. Il n’est pas clair que les intentions d’Abdallah aient été connues des autres dirigeants arabes.

Légion Arabe

Grâce au soutien Britannique, la Transjordanie dispose de l’armée la plus moderne du Moyen-Orient, ce qui donne au roi Abdallah les moyens de sa politique.

Tout d'abord, de tous les protagonistes, il s'agit de la seule armée qui ait réellement connu l'expérience du combat en participant en 1941 aux campagnes britanniques en Irak et en Syrie[85].

Au moment de la campagne, elle compte entre 8 000[85] et 10 000 hommes. Elle est renforcée début 1948 suite au démantèlement des Forces frontalières transjordaniennes dont beaucoup des 3 000 hommes la rejoignent[86]. En mai 1949, elle en comptera 14 000[85]. Elle est équipée, entraînée et encadrée par 37 à 75 officiers britanniques, avec à leur tête le célèbre Glubb Pacha[87]. Elle sert aussi de force de police mandataire en Palestine et aura des garnisons dans le pays jusqu’au départ des Britanniques[88]. Dans la région d'Hébron, certaines ne quitteront d'ailleurs pas le pays et seront déjà présente le 15 mai[89].

Efraïm Karsh rapporte que la Légion Arabe est organisée en quatre régiments d’infanterie mécanisés soutenus par 75 véhicules blindés et 40 pièces d’artillerie répartis en quatre bataillons et plusieurs compagnies d’artillerie[90]. Selon Benny Morris, elle se compose de 3 brigades de 2 régiments chacune et d'une division d'artillerie "hautement professionnelle". Il souligne également que la Légion ne dispose par d'aviation[85].

Les véhicules blindés sont des blindés légers de type Marmon-Herrington Armoured Car[91] disposant notamment d’un canon anti-chars de calibre 40 mm capable de tirer des obus de 1 kg à un rythme d’environ 15 coups à la minute et de percer un blindage de 35 mm à 1 000 m. À titre de comparaison, les véhicules blindés artisanaux utilisés par la Haganah disposent d’un double blindage de 2 × 4 mm[92].

À ceux-ci viennent s’ajouter des véhicules de reconnaissance de type Otter canadien et le soutien d’artillerie aux brigades est fourni au moyen de canons de montagne Howitzer de 3,7 pouces pouvant tirer des obus de 20 kg à 5,5 km.

L’Irak hachémite

À l’époque du conflit, l’Irak compte une population de l’ordre de 5 000 000 habitants. Les Britanniques ont placé les Hachémites à la tête de l’État et ces derniers essaient d’y imposer un pouvoir politique fort. Le pays connaît la pire situation interne des États du Moyen-Orient : une situation socio-économique déplorable (le taux de mortalité par exemple est dix fois supérieur à celui des pays industrialisés à l’époque), une rébellion kurde qui vient d’être matée et des conflits politico-religieux entre Arabes sunnites (minoritaires) au pouvoir et la majorité chiite[93].

Les troubles en Palestine sont d’autant plus problématiques pour l’Irak que la source principale de revenus du pays, le pétrole, est dépendante de l’oléoduc qui aboutit à Haïfa. De fait, la fermeture de cet oléoduc provoque après la guerre une grave crise financière[80].

La position irakienne sur la Palestine est ambivalente. Avant la guerre, les gouvernants irakiens sont parmi les pays arabes les premiers à pousser pour « une intervention militaire coordonnée des États arabes en Palestine » mais bien que leur contingent sera le plus important, il ne fera pas grand chose à part occuper des positions défensives en Cisjordanie et « les ministres irakiens, qui insistèrent à de multiples reprises [sur] la mise en place d'un boycott commercial et pétrolier des puissances occidentales favorables au partage, ne firent (…) rien pour le mettre en œuvre »[94].

Sous la poussée de sa population, tout en étant soupçonné de collusion avec la Transjordanie (deux branches de la famille hachémite sont au pouvoir dans les deux pays), l’Irak enverra néanmoins un des plus gros contingents arabes en Palestine.

Les forces militaires irakiennes comptent dans les 40 000 hommes et sont relativement bien équipées, organisées et entraînées. Elles sont structurées en trois divisions soutenues par un bataillon de 15 à 20 chars, 200 véhicules blindés et entre 70 à 80 pièces d’artillerie. Les forces aériennes irakiennes disposent de 80 appareils dont la moitié sont opérationnels[90].

Toutes ces forces ne sont pas impliquées dans le conflit. La contribution irakienne initiale est de 3 000 hommes[95] et culmine à 20 000 hommes fin 1948[96].

L’Égypte du roi Farouk

À l’époque des événements, l’Égypte est une monarchie constitutionnelle et compte environ 20 000 000 habitants. Elle vient d’acquérir son indépendance (1936), et dispose aux Nations unies d’un statut équivalent aux autres pays alliés de la Seconde Guerre mondiale.

La politique égyptienne est dominée par les questions relatives au nationalisme arabe qui secouent le Moyen-Orient depuis la fin des années 1930. Elle est en conflit diplomatique et politique avec le Royaume-Uni sur la question du sud de la vallée du Nil (Soudan) et sur la question de la présence de troupes et de bases britanniques sur son territoire[97]. Le 8 juillet 1947, elle porte d’ailleurs l’affaire devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Au niveau de la politique intérieure, le gouvernement en place doit faire face au nationalisme islamiste des Frères musulmans ainsi qu’à une pression populaire très favorable à la cause palestinienne.

Le gouvernement égyptien a entretenu des relations avec les mouvements sionistes jusqu’en novembre 1947. Il soutient bien entendu la cause palestinienne et en particulier le Grand Mufti qui est réfugié au Caire, mais c’est principalement pour contrecarrer les visées du roi Abdallah sur la Palestine.

Toutefois, l’Égypte n’est pas disposée à entrer en guerre ou à s’opposer militairement au plan de Partage, et ne se prépare donc pas à une intervention. Les troupes sont gardées en réserve pour maintenir l’ordre intérieur et garder les voies de communications.

L’état-major égyptien est confiant. Dans un entretien avec le roi Farouk, le général Haïdar certifie que l’armée est prête à se battre. « Il n’y aura pas de guerre avec les Juifs. Ce sera une parade sans le moindre risque et notre armée sera à Tel-Aviv en moins de deux semaines » alors qu’en réalité, celle-ci n’a pas du tout été préparée et ne dispose même pas de cartes de la Palestine[98].

L’Égypte dispose d’une armée régulière comprise entre 35 000 et 45 000 hommes[90],[99] formée par les Britanniques. Toutefois, selon ces derniers, l’armée égyptienne est de piètre qualité et « ne peut pas être sérieusement considérée comme une force d’invasion »[100].

Les troupes sont réparties en trois brigades d’infanterie, une brigade blindée qui comprend environ 50 chars et trois bataillons d’artillerie équipés de canons Hutziwer de 65[90]. Elle dispose également d’une force aérienne répartie en cinq escadrons[90] et comportant : 12 Spitfire LF9, 8 Spitfire V, 9 Anson, 7 C-47, 12 Harvard, 2 Dove, 10 Magister et 10 vieux Westland Lysenders utilisés pour des attaques au sol et la communication entre QG. À cela viennent s’ajouter environ autant d’avions de chaque type mais non opérationnels ([6]).

Ce n’est que quelques jours avant le 14 mai 1948 que sans prendre l’avis de son gouvernement le roi Farouk ordonne l’implication de l’Égypte dans la guerre en transmettant ses ordres directement aux généraux. Le contingent égyptien comprend initialement 6 000 hommes organisés en deux brigades ainsi que plusieurs contingents de volontaires totalisant environ 2 000 hommes[101]. Ses effectifs se montent à 22 000 hommes au moment de l’opération YOAV[102].

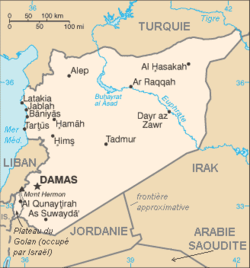

La Syrie, le Liban et l’Arabie saoudite

La Syrie compte à l’époque un peu moins de 3 000 000 habitants. Le 17 juillet 1946, elle accède à l’indépendance suite à la fin du mandat français sur le pays.

Sa situation est fort similaire de celle de l’Égypte : sa politique intérieure est également dominée par des questions liées au mouvement nationaliste arabe. Elle se méfie toutefois nettement plus des visées expansionnistes des Hachémites, tant vis-à-vis de la Palestine que vis-à-vis d’elle-même. Son président Shukri al-Kuwatli est un proche de l’Arabie saoudite et du Grand Mufti et fait partie de la tendance nationaliste arabe anti-hachémite[103].

La Syrie est décidée à intervenir dans le conflit et s’implique particulièrement[104]. Elle abrite sur son territoire, dans la banlieue de Damas, les camps d’entraînement des troupes de l’Armée de libération arabe et utilise son statut d’État souverain pour leur acheter des armes sur le marché international[105].

Le Liban compte environ 1 200 000 habitants et l’Arabie saoudite moins de 500 000[106]. Leur intervention dans le conflit s’inscrit dans la logique de leurs engagements arabes mais, du fait de leur petite armée, ils ne jouent qu’un rôle mineur dans les combats.

Les armées syriennes et libanaises ont été formées par les Français lors de leur récent protectorat sur la région. Elles sont à l’époque fort peu développées. L’armée libanaise totalise environ 3 500 hommes répartis en quatre brigades d’infanterie et un régiment mécanisé soutenus par des unités de cavalerie et quelques pièces d’artillerie. Les forces syriennes totalisent environ 10 000 hommes mais sont dans une phase de transition venant d’une organisation désuète sous forme de forces de gendarmerie et cavalerie vers la formation d’une division d’infanterie. En conséquence, seules deux des trois brigades de la division sont opérationnelles. Les forces syriennes sont appuyées par un bataillon mécanisé composé de chars (obsolètes) d’origine française et par une vingtaine d’avions d’entraînement convertis en bombardiers et chasseurs[104].

La Syrie envoie une brigade d’infanterie soutenue par une compagnie de chars, deux compagnies de véhicules blindés et 24 pièces d’artillerie[107], soit environ 5 000 hommes.

Le 10 mai, le gouvernement libanais annonce qu’il ne prendra pas part aux opérations militaires, obligeant les généraux syriens et irakiens à redéfinir leurs plans[108].

L’Arabie saoudite envoie un contingent de 800 hommes répartis en trois bataillons[109], qui attendent à Aqaba pour se joindre aux forces égyptiennes lors de leur offensive[110].

La Ligue arabe

Puissance potentielle

La création de la Ligue arabe le 22 mars 1945 s’inscrit dans le courant nationaliste panarabique. Elle rassemble initialement l’Égypte, l’Irak, la Syrie, la Transjordanie, le Liban, le Yémen et l’Arabie saoudite dans un but commun de défense des intérêts arabe sur le plan international[111]. Son secrétaire général est l’Égyptien Abdul Rahman Hassan Azzam, dit aussi Azzam Pacha.

Selon Lapierre et Collins, « la puissance potentielle qu’elle représente est considérable. Ensemble, ces sept pays règnent sur 45 000 000 d’hommes [dont une importante communauté juive], dispersés sur 5 000 000 km2, une entité 30 fois plus peuplée et 200 fois plus étendue que la Palestine. Sous leurs immensités désertiques se trouvent les plus importantes réserves de pétrole du monde. Ils commandent à 5 armées régulières dont 3, celles de l’Égypte, de la Transjordanie et de l’Irak sont loin d’être négligeables »[112].

Selon les services de renseignements juifs de l’époque, la totalité des forces militaires des membres de la Ligue arabe se monte à 165 000 soldats avec un budget militaire de 28 000 000 de livres sterling[100], « Si cette force avait été massivement jetée dans la bataille, malgré le pessimisme des Anglais sur sa valeur opérationnelle, elle aurait pu orienter la guerre d’une façon moins favorable aux Juifs qu’elle ne l’a été »[113]. Mais cette image de puissance et d’unité cache en réalité des dissensions internes évidentes au vu des relations qui lient ses membres.

Politique

La Ligue arabe est en toute logique directement concernée par le dossier palestinien qu’elle prend en charge dès 1946 en parlant au nom du peuple arabe palestinien devant les différentes commissions créées pour étudier le dossier ainsi qu’avec les délégations sionistes. "L’un des premiers actes de l’organisation a donc été de proclamer le soutien général des Arabes à la cause de la Palestine. Mais chacun des dirigeants arabes a ses propres idées sur la meilleure façon de servir cette cause. Et le plus souvent, l’idée est de saisir l’occasion pour servir les intérêts des dirigeants eux-mêmes, ou du moins de leurs pays"[114].

Elle est décidée à s’opposer au plan de partage : le mémorandum de la réunion de la Ligue au Caire en décembre 1947 stipule que « la Ligue arabe est résolue à empêcher la création d’un État juif et à protéger l’intégrité de la Palestine en tant qu’État arabe uni et indépendant »[115].

Dans les faits c’est principalement par des déclarations tonitruantes qu’elle se distingue. "Toute une semaine de débat n’avait pu dégager la volonté commune dont les Arabes avaient besoin pour appliquer une telle résolution, le flot des communiqués enflammés qui avaient, jour après jour, proclamé leurs intentions belliqueuses les rendait prisonniers de leur propre rhétorique"[115].

Le 16 septembre 1947, lors d’une réunion entre des représentants de l’Agence juive et Azzam Pacha, le secrétaire de la Ligue arabe, ce dernier déclare :

« Le monde arabe n’est pas d’humeur à faire des compromis. Il est possible, M. Horowitz, que votre plan soit rationnel et logique ; mais le destin de nations ne se décide pas sur des critères de logique rationnelle. Les nations ne concèdent jamais, elles combattent. Vous n’obtiendrez rien par la paix ou le compromis. Vous obtiendrez peut-être quelque chose, mais seulement par la force des armes. Nous essaierons de vous battre. Je ne suis pas sûr que nous réussirons, mais nous essaierons. Nous avons été capables de nous débarrasser des Croisés, mais en revanche nous avons perdu l’Espagne et la Perse. Peut-être perdrons-nous la Palestine. Mais il est trop tard pour parler de solutions pacifiques.[116] »Armée de libération arabe

La Ligue arabe décide de financer et d’entraîner une armée de volontaires qui iraient combattre en Palestine. Le mémorandum du Caire ratifie la décision de fournir 10 000 fusils, 3 000 volontaires et 1 000 000 de livres sterling pour permettre un déclenchement immédiat des opérations de guérilla en Palestine[115].

L’Armée de libération ainsi créée, on place à sa tête le Libanais[117] Fawzi al-Qawuqji, un héros de la lutte pour l’indépendance arabe. Il a notamment participé à la révolte palestinienne en 1937-1938 au côté des Nashashibis[68], ce qui fait de lui le candidat des deux royaumes Hachémites[81] et un ennemi des Husseinis. C’est cependant aussi un proche la Syrie, où il espère obtenir le poste de ministre de la Défense[117]. Lors d’une entrevue avec Joshua Palmon, chef de la section arabe du Da’at[118], il déclare :

« Il m’est indifférent que vous vous battiez contre Abdel Kader. J’espère même que vous lui donnerez une bonne leçon. Et il ne faudra pas qu’il compte sur mon aide.[119] »L’Armée de libération et la Jaysh al-Jihad al-Muqaddas « entreront en collision plus qu’à leur tour. Leurs heurts deviendront vraiment graves en mars 1948, juste au moment où l’unité d’action sera plus nécessaire que jamais et toutes les tentatives de médiation de la ligue resteront infructueuses »[120]. En définitive, on confie le Nord à Fawzi al-Qawuqji, la région de Jérusalem à Abdel Kader al-Husseini et le secteur de Lydda et Ramleh à Hassan Salameh, ce qui « soulagera la pression sur la principale concentration juive, en Palestine centrale »[121]. La région du Néguev est confiée au colonel égyptien Taryq Bey[122].

Les quartiers généraux de l’Armée de libération arabe sont établis à Damas pour l’approvisionnement et la logistique. Un comité militaire, dirigé par le général irakien à la retraite Ismail Safwat, supervise les opérations[123](p.58). Sur le terrain, plusieurs officiers syriens en assurent le commandement des différents bataillons[124].

Les volontaires de l’armée ont des origines hétéroclites : anciens officiers ou soldats, étudiants, fonctionnaires du gouvernement, fermiers… Syriens, Libanais, Irakiens, Transjordaniens, Frères Musulmans d’Égypte. Il y a également quelques Yougoslaves, Allemands, Turcs ou encore des déserteurs britanniques[125].

L’Armée de libération arabe comptabilise environ 10 000 hommes[125]. Avant le 15 mai, ils interviennent principalement dans le nord de la Palestine : 3 000 à 4 000 en Samarie, 1 000 répartis en petits groupes de guérilla en Galilée, 200-300 à Haïfa, 200 à Jaffa, environ 700 dans la région de Jérusalem et une centaine dans le district de Gaza.

Les nouveaux historiens les décrivent comme mal équipés, mal entraînés et indisciplinés mais les rapports britanniques de l’époque font état de forces bien organisées et bien équipées, notamment en transports mécanisés[126]. Selon Lapierre et Collins, « contrairement aux Palestiniens, ces volontaires étrangers disposent d’un armement correct. Leurs transmissions et leurs transports restent toutefois primitifs (…). Quant à l’intendance, (…) El Qawuqji laissera l’armée vivre du pillage des colonies juives. Que son stock de médicaments ne comprenne que des laxatifs et de l’aspirine ne l’inquiète pas davantage. Il ne prévoit pas de longue campagne ni des pertes graves »[127].

La démission britannique

Situation internationale

L’Empire britannique est en période de crise, notamment avec l’indépendance de l’Inde et du Pakistan et la chute de son influence au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni connaît également des soucis avec les autorités égyptiennes, qui ont porté le contentieux sur les bases militaires britanniques devant l’ONU. Enfin, le dossier palestinien empoisonne les relations de l’Empire avec les États-Unis, dont l’aide est indispensable au maintien du niveau de vie de la population du pays dans la difficile période de l’après-guerre[128].

Politique locale

Au niveau local palestinien, les Britanniques ont proposé plusieurs plans pour apporter une solution au problème : sans succès. Sur le terrain, le coût économique de leur maintien en Palestine est élevé, tant pour y maintenir l’ordre que pour administrer le pays. Les pertes en vies humaines suite à la lutte que leur mènent les groupes sionistes de droite passe difficilement au sein de l’opinion publique. Enfin, Londres ne veut pas voir le Mufti prendre le pouvoir en Palestine[129].

Le Royaume-Uni va donc jouer la carte de son dernier allié au Moyen-Orient : le roi Abdallah de Jordanie.

La solution de partage de la Palestine entre les sionistes et le royaume Hachémite avait déjà été envisagé par la Commission Peel en 1937. « Par bien des points, elle avait adopté la solution d’Abdallah. Un journal de Jaffa, Filastin, la qualifia alors de la solution de la "grande Transjordanie", expression adoptée ensuite par le Foreign Office pour désigner sa propre solution à la question palestinienne »[130].

En septembre 1947, le Royaume-Uni n’émet aucune objection à la suggestion d’Abdallah de s’emparer de la partie arabe de la Palestine mais refuse toutefois sa proposition de laisser entrer la Légion arabe en Palestine pour les y aider à maintenir l’ordre[131],[132]. La possibilité de voir le contrôle du Néguev tomber dans les mains d’un de leurs alliés serait également au centre de discussions à venir.

Le 20 septembre 1947, peu après la remise des conclusions de l’UNSCOP en faveur de la fin du mandat britannique et du partage en deux États, le Royaume-Uni décide d’évacuer la Palestine sans aucun transfert organisé de compétence aux Arabes, aux Juifs ou à l’ONU. Cette dernière en est officiellement avertie le 27 septembre. La position officielle du Royaume-Uni est de ne donner son soutien qu’à une solution acceptée par les deux parties. Elle interdit par ailleurs l’entrée en Palestine à la commission des Nations unies chargée d’organiser la dévolution des pouvoirs. Le départ britannique laisse donc une situation conflictuelle et désorganisée[129].

Sir Alek Kirkbride, ambassadeur du Royaume-Uni à Amman ayant en charge le dossier diplomatique joue un rôle central dans les discussions entre les parties arabes tandis que le Haut-Commissaire du Mandat, Sir Alan Cunningham organise l’évacuation des soldats britanniques présents en Palestine.

Forces britanniques

À l’époque des troubles les Britanniques sont de loin la première force militaire présente au Moyen-Orient.

En Palestine même, ils disposent de 100 000 hommes, soit près du double des autres protagonistes réunis. Ils sont répartis en 2 divisions terrestres, 2 brigades d’infanteries, 2 régiments mécanisés, des unités d’artillerie et plusieurs escadrons de la RAF. La 6e division aéroportée, une troupe d’élite, est déployée dans le nord de la Palestine. La 1re division d’infanterie est en charge de la zone centrale et du sud. La 61e brigade d’infanterie est également déployée dans le Néguev tandis que Jérusalem est sous la responsabilité de la 8e brigade d’infanterie. Le commandement britannique peut également s’appuyer sur la Légion arabe dont certaines troupes sont en garnison en Palestine, sur la Force frontalière transjordanienne forte de 3 000 hommes ainsi que sur la police palestinienne comprenant 4 000 membres britanniques. Ils disposent aussi de l’appui de la Flotte de Méditerranée[104].

Le déploiement culmine en juillet 1947 avec 70 200 soldats britanniques stationnés en Palestine secondés par une logistique de 1 277 conducteurs et 28 155 employés civils[133].

Les Britanniques disposent également de forces très importantes en Égypte qui interviennent sporadiquement à la fin de la guerre, ainsi que du contrôle de fait de la Légion arabe commandée par Sir John Glubb Pacha et entièrement encadrée par des officiers britanniques.

L’implication des USA et de l’URSS

Les deux grandes puissances émergentes de la Seconde Guerre mondiale ont eu également une influence importante dans le conflit.La politique internationale des États-Unis est marquée à la fois par son opposition au colonialisme et par une nécessité du contrôle des ressources énergétiques et en particulier du pétrole. Dans ce cadre, le département d’État a toutes les raisons d’être favorable aux Arabes.

Dès les années 1930, plusieurs sociétés pétrolières américaines ont des intérêts grandissant au Moyen-Orient et y sont en concurrence avec les sociétés française, britannique ou hollandaise. De plus, le mouvement sioniste est perçu — notamment — comme un mouvement colonialiste ; ce qui s’inscrit mal dans le contexte de l’émancipation et du nationalisme arabe face aux colonialismes français et britannique[134].

Sur le plan intérieur, toutefois, le président Truman a besoin du vote de la communauté juive des États-Unis et est sujet aux pressions du lobby sioniste. De plus, il a été marqué par le drame de l’Holocauste et sa sympathie pour le mouvement sioniste est sincère[135]. Il intervient à plusieurs reprises pour prendre le parti des Juifs de Palestine, y compris contre son propre département d’État.

Dans le même temps, la traditionnelle politique soviétique à l’encontre du sionisme a subi un revirement total. On explique ce revirement par le souci de contrecarrer la politique britannique au Moyen-Orient, voire l’espoir secret de voir le futur État d’Israël devenir une tête de pont socialiste au Moyen-Orient. Quoi qu’il en soit, l’URSS a été un allié essentiel des sionistes à l’ONU pour le vote du plan de partage. Et dans le cadre de la préparation à la guerre, le bloc de l’Est est le pourvoyeur de l’armement qui fait cruellement défaut à l’État juif.

Synthèse

Yichouv

Au 30 novembre 1947, le Yichouv est uni derrière un objectif commun : l’aboutissement du projet sioniste et la fondation d’un État juif en Palestine mandataire.

L’autorité de son leader David Ben Gourion est globalement reconnue et le pouvoir est centralisé autour de sa personne[14]. Face à la guerre qui s’annonce, le Yichouv est déjà organisé et structuré comme une entité étatique dont l’Agence juive joue le rôle de gouvernement[13]. La communauté dispose également du soutien financier et politique de plusieurs organisations sionistes, dont l’Organisation sioniste mondiale.

S’il ne dispose toutefois que d’une faible armée par rapport aux forces des pays arabes voisins et souffre d’un manque grave de matériel, il peut compter sur une réserve importante d’hommes entraînés et des mesures sont prises par Ben Gourion pour doter le futur État d’une véritable armée. Les forces paramilitaires sionistes : le Palmach, la Haganah, l’Irgoun et le Lehi restent ainsi très nettement supérieures aux forces palestiniennes[136].

Au niveau diplomatique, l’Agence juive entretient de bons contacts avec les autorités britanniques mandataires et avec les États-Unis où ils ont un supporter sincère dans le chef du président Harry Truman[135].

Haut Comité arabe

La ligne politique du Haut Comité arabe est claire : empêcher la formation d’un État sioniste et créer un État arabe palestinien sur toute la Palestine[63].

Sa situation est toutefois plus délicate. Le sentiment nationaliste est à cette date nettement moins fort dans la communauté arabe palestinienne que dans la communauté juive. Le représentant du courant nationaliste, le Mufti Hadj Amin al-Husseini, et le Haut Comité arabe qu’il préside, ne font pas l’unanimité dans la communauté palestinienne où la faction des Nashashibis est pour un rapprochement avec le Royaume hachémite de Transjordanie. De plus, la plupart des leaders dont le Mufti ne sont même pas présents en Palestine[64].

Amin al-Husseini ne dispose que d’un atout solide, en la personne de son charismatique neveu Abdel Kader al-Husseini, qui dirige son armée, la Jaysh al-Jihad al-Muqaddas. Celle-ci est toutefois limitée à quelques centaines d’hommes en novembre 1947[69]. Dans les faits, le pouvoir est assuré localement dans les villes par des « comités nationaux » qui disposent d’une certaine autonomie. La direction des villages est laissée aux mukhtars. Et en définitive, les forces palestiennes ne totalisent que quelques milliers d’irréguliers sans équipement ni entraînement[73],[74],[75].

Au niveau diplomatique, les Britanniques ne veulent pas du Mufti à la tête d’un État palestinien[66],[129]. Ils ne lui pardonnent pas les troubles fomentés durant la Grande révolte arabe en Palestine ni ses amitiés avec les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières cristallisent d’ailleurs la haine des Juifs contre sa personne[137] et n’attirent pas la sympathie à sa cause. Ses « alliés » arabes ne l’apprécient guère[68] et ses ambitions contrecarrent les plans du Roi Abdallah, ce qui lui vaut néanmoins un certain soutien de l’Égypte et de la Syrie. Enfin, sur le terrain, le commandant des forces de l’Armée de libération arabe ne s’entend pas avec son neveu[120],[119].

Transjordanie

La Transjordanie est le véritable deuxième grand acteur de la guerre. Elle dispose en novembre 1947 de la meilleure armée en présence, la Légion arabe : 10 000 hommes répartis en quatre régiments entièrement mécanisés et appuyée par 75 véhicules blindés. De plus, elle est commandée, encadrée et équipée par les Britanniques[90].

Le roi Abdallah ambitionne de fonder la Grande Syrie, qui engloberait la Transjordanie, la Palestine, la Syrie et le Liban[80]. Dans le contexte du plan de Partage, il ambitionne annexer la partie arabe de la Palestine mais ses intentions à l’égard du Yichouv dans ce contexte restent ambiguës[82],[83]. Il a le soutien des autorités britanniques dont il est le dernier allié au Moyen-Orient et qui voient en lui un pion essentiel[80]. L’Irak qui a une dynastie hachémite est son allié mais il suscite la méfiance des autres pays de la Ligue arabe, en particulier de la Syrie et de l’Égypte.

Pays arabes

Les autres membres de la Ligue arabe ne sont pas réellement intéressés par la situation en Palestine. Ils ont leurs propres problèmes. L’Égypte et l’Irak connaissent des troubles internes ; l’Égypte est en lutte d’influence avec les Britanniques sur les questions du Soudan et de la présence de bases militaires sur son territoire[106]. L’implication syrienne est plus importante[104] mais elle dispose de nettement moins de moyens. Dans le contexte du panarabisme et face à leur opinion publique, ils ne peuvent néanmoins par rester inactifs face au sionisme[114].

Sous-estimant le réel rapport des forces dans un conflit inter-palestinien, ils comptent sur l’Armée de libération arabe pour fournir un soutien suffisant aux Palestiniens et se sont contentés de déclarations tonitruantes[115] et sont principalement attentifs aux ambitions d’Abdallah[106]. Leurs forces potentielles restent malgré tout conséquentes et supérieures à la Légion arabe et aux forces sionistes[138]. Comme essaie de les en convaincre Ismail Safwat[139], leur intervention ou non peut peser de manière significative dans la balance[113].

Britanniques

Avec près de cent mille hommes et au vu de leur passé dans la région, les Britanniques représentent la première puissance militaire, politique et diplomatique en Palestine. Ils doivent d’ailleurs encore en assurer la souveraineté jusqu’au 14 mai. Leur objectif est de quitter rapidement la Palestine avec le moins de victimes britanniques possibles tout en y défendant leurs intérêts futurs[140] et en essayant de respecter les promesses d’indépendances faites à la fois aux sionistes par Balfour et aux arabes par McMahon[141]. Ces objectifs seraient réalisés si la Palestine était partagée entre un État juif et arabe et que la partie arabe était annexée par la Transjordanie. C’est la stratégie pour laquelle ils vont opter[130].

USA et URSS

Ni les États-Unis ni l’Union soviétique n’ont de base dans la région stratégique du Moyen-Orient. Ils cherchent principalement à y prendre pied par voie diplomatique et y remplacer les Britanniques[134].

Staline voit dans un État juif une occasion intéressante d'y implanter une base communiste. Il apporte un soutien de taille aux Yichouv : tandis que les É.-U. imposent un embargo sur les armes et le matériel tant aux Israéliens qu’aux Arabes et qu’ils font pression sur les Britanniques pour le respecter, les Soviétiques fournissent la majeure partie des armes indispensables au Yichouv puis à Israël.

Conséquences

Les ambitions, les intentions et les moyens dont disposent les protagonistes vont leur permettre de mettre en œuvre leur politique avec plus ou moins de succès. Le 30 novembre 1947, au lendemain du vote du Plan de partage, la guerre civile éclate en Palestine. C’est le commencement de la Guerre de Palestine de 1948.

Groupe d’articles sur la

Guerre de Palestine de 1948Protagonistes de la guerre de Palestine de 1948

Contexte du conflitGuerre civile de 1947-1948 en Palestine mandataire

30 novembre 1947 - 14 mai 1948Guerre israélo-arabe de 1948-1949

15 mai 1948 - 20 juillet 1949Annexes

Notes et références

- ↑ Le Liban est souvent cité également mais les forces libanaises renoncent à l’attaque quelques jours avant le 15 mai bien que les combats se porteront sur le territoire libanais à la fin de la guerre et que le Liban prendra en charge une partie de la logistique de l’Armée de libération arabe. Des volontaires étrangers participent également aux combats dans chaque camp. Des volontaires juifs de diverses nationalités du côté israélien ; des volontaires libanais, bosniaques, soudanais, marocains, libyens, yéménites, allemands et britanniques du côté arabe

- ↑ Voir les articles : Theodor Herzl et sionisme

- ↑ Voir Laurens, Paix et guerre au Moyen-Orient, p.63-70

- ↑ Pappé, La guerre de 1948 en Palestine, p.23-24

- ↑ voir l’article Palestine mandataire

- ↑ (en) Voir le paragraphe casualities de cet article Arab Revolt (in Palestine) pour les références sur le nombre de victimes arabes ; le nombre de victimes juives est décrit plus haut.

- ↑ Voir par exemple : Benny Morris, « The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited », Background : a brief history, p.11.

- ↑ Voir par exemple : Karsh, The Palestine War 1948, Background to War, p.13-21.

- ↑ a et b Voir le site israelipalestinianprocon.org présentant une étude démographique recoupant plusieurs sources [1]

- ↑ (en) Voir le site de l’United States Holocaust Memorial Museum [2]

- ↑ Voir par exemple : Laurens, Paix et guerre au Moyen-Orient, p.74-76.

- ↑ La ville de Jérusalem, symbolique, joue un rôle central dans le conflit. Voir par exemple, Lapierre et Collins, Ô Jérusalem.

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.74-79

- ↑ a , b , c et d Ilan Pappé (2000), p.79

- ↑ Voir l’incident de l’Altalena

- ↑ Henry Laurens (2005), p.74

- ↑ Le Lehi se reconnaît lui-même comme terroriste : « Les actes terroristes stimulent l’imagination populaire, réveillent les énergies dormantes, donnent une impulsion au mouvement révolutionnaire. » Texte publié à l’été 1943 dans le N°2 du journal clandestin du mouvement : Ha’Hazit (Le front), et repris dans Front de combat Hébreux, périodique en français du Lehi, en mai-juin 1944. Cité aussi par Histoire de la droite israélienne, p.210

- ↑ Voir l’article Haganah

- ↑ a et b Benny Morris (2003), p.15

- ↑ Cette polémique est toujours vivace aujourd’hui auprès de certains commentateurs qui déclarent que les sionistes ont dû abandonner une bonne partie de leurs revendications voire de leurs droits légitimes quand la Transjordanie a été créée. Ils déclarent que ce faisant, les sionistes ont déjà cédé 80 % de territoires aux Palestiniens et qu’un État palestinien existe déjà dans le chef de la Jordanie actuelle. (en)Voir par exemple l’article Is Jordan Palestine ? de Daniel Pipes [3]

- ↑ Par exemple, lors de la célébration d’un mariage juif, à la fin de la cérémonie, le marié brise un verre et clame : « l’année prochaine à Jérusalem »

- ↑ Voir aussi ce psaume : « Si je t’oublie jamais, Jérusalem, que ma droite m’oublie ! Que ma langue s’attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne place Jérusalem au sommet de toutes mes joies. » (137, 5-7)

- ↑ Benny Morris (2003), p.13

- ↑ Dans leur ouvrage Ô Jérusalem (Dominique Lapierre et Larry Collins (1971) qui traite spécialement de la bataille pour Jérusalem lors de la guerre de 1948), Dominique Lapierre et Larry Collins rappellent toute l’importance de la ville pour les communautés juive, arabe et chrétienne ainsi que pour les Palestiniens, la Jordanie et Israël

- ↑ La guerre des routes et le siège de Jérusalem mené par Abdel Kader al-Husseini, l’opération Nahshon, le massacre de Deir Yassin, les batailles sanglantes pour Latroun, l’offensive de la Légion arabe, la chute de la Vieille Ville et finalement son partage entre Israël et la Transjordanie.

- ↑ Benny Morris (2003), p.40

- ↑ C’est avis notamment tenu par la Commission Peel en 1937 : Benny Morris (2003), p.47

- ↑ Benny Morris (2003), p.45

- ↑ Voir le site de l’United States Holocaust Memorial Museum [4]

- ↑ Information tirée de (en)Jewish exodus from Arab lands du 27.09.07. Les auteurs se basent sur Avneri, Arieh (1984). Claim of Dispossession: Jewish Land-Settlement and the Arabs, 1878-1948. Transaction Publishers. ISBN 0-87855-964-7 et Stearns, Peter N. Citation from The Encyclopedia of World History Sixth Edition, Peter N. Stearns (general editor), © 2001 The Houghton Mifflin Company, at Bartleby.com

- ↑ Benny Morris (2003), p.39-61

- ↑ Benny Morris (2003), p.4

- ↑ Alain Gresh et Dominique Vidal (1994), p.146 annonce 30 000 hommes.

- ↑ Alain Gresh et Dominique Vidal (1994), p.146 parle de 56 000 hommes. Cela s’explique par la prise en compte du Gadna, ce que les autres historiens ne font pas et par l’évaluation du Him à 30 000 hommes.

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.73.

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.540-541.

- ↑ a , b et c Benny Morris (2003), p.16.

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.25.

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.393-410

- ↑ a et b Alain Gresh et Dominique Vidal (1994), p.146

- ↑ Benny Morris (2003), p.12

- ↑ Fin 1948, elle en comportera 12, dont une blindée et une mécanisée. En 2005, Forces de défense d'Israël comportait 56 brigades, dont 35 blindées, 17 mécanisées et 4 de parachutistes

- ↑ Ilan Pappé (2000), p.80

- ↑ a , b , c et d Efraïm Karsh (2002), p.25

- ↑ Gresh et Vidal (1994) parle de 4 000 et 1 000 respectivement)

- ↑ « Les opérations contre les troupes d’occupation, de plus en plus audacieuses, rendent le pays ingouvernable (…). Désemparé, Bevin, [Ministre des Affaires Etrangères britannique] décide en février 1947 de porter l’affaire devant l’ONU, non sans espérer un échec des Nations unies qui permettrait le retour en force de la Grande-Bretagne » Barnavi (1988), p.188

- ↑ (en)« Continuing IZL-LHI attacks on British troops resulted in increasing British inability (and reluctance) to protect jewish traffic » ; « Des attaques continuelles de l’Irgoun et du Lehi contre les troupes britanniques eurent pour conséquence l’incapacité (et les réticences) croissantes des Britanniques à protéger le trafic [routier] juif » (Benny Morris (2003), p.66).

- ↑ Il y a ainsi des représailles suite à l’arrestation par les Britanniques de 4 membres de la Haganah, et surtout suite à leur libération porte de Damas, en zone arabe, pour semble-t-il y être lynchés (Yoav Gelber (2006), p.24). Le 22 février 1948, l’Irgoun et le Lehi, lors de 5 incidents séparés, tuent 10 Britanniques et en blessent gravement 8 autres en représailles à un attentat arabe à la voiture piégée rue Ben Yehuda à Jérusalem, qui avait coûté la vie à plus de 60 Juifs et dans lequel étaient impliqués des déserteurs britanniques au service de Hadj Amin al-Husseini (Yoav Gelber (2006), p.24)

- ↑ Le 29 février 1948, le Lehi mine également la voie de chemin de fer entre Le Caire et Haïfa. L’explosion provoque la mort de 28 soldats britanniques Guerre civile de 1947-1948 en Palestine mandataire#Montée de la violence

- ↑ C’est vrai également en ce qui concerne les forces arabes palestiniennes.

- ↑ Ces véhicules blindés seront utilisés pour former les convois de ravitaillement de Jérusalem, au 1er semestre 1948

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.13 confirme ces chiffres mais les considère sous-estimés

- ↑ a et b Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.110

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.229

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.226

- ↑ Les sources sont diverses, mais la source la plus importante et la plus fiable est constituée par les pays de l’Est. Staline n’a pas de sympathie particulière pour le sionisme, mais sa priorité est en 1947 le départ des Britanniques du Moyen-Orient, et la défaite des États arabes qui sont leurs alliés (Égypte, Transjordanie et Irak). Il favorise le vote de novembre 1947 qui crée l’État juif, et il favorise l’armement de la Haganah. La Haganah a donc des armes lourdes, mais pas avant avril 1948. De plus, même après le vote de novembre 1947, les Britanniques interdisent toute entrée d’armement dans le pays. Les armes achetées à l’étranger sont donc stockées en Europe ou acheminées clandestinement. Elles n’entrent véritablement qu’après le 15 mai 1948. Elles servent dans la guerre contre les États arabes (après le 15 mai 1948), mais pas au cours de la guerre civile (entre décembre 1947 et le 15 mai 1948).

- ↑ Henry Laurens (2005), p.71

- ↑ Ilan Pappé (2000), p.103

- ↑ Benny Morris (2003), p.21

- ↑ Benny Morris (2003), p.11

- ↑ Benny Morris (2003), p.18

- ↑ Henry Laurens (2005), p.82

- ↑ a et b United Nations Special Commission (16 avril 1948), §II.6

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.99

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.77

- ↑ a et b Henry Laurens (2005), p.72

- ↑ Voir par exemple, La Nation et la mort, d’Idith Zertal

- ↑ a , b et c Ilan Pappé (2000), p.104

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.98

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.230

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.43

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.37

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.78

- ↑ a et b Efraïm Karsh (2002), p.26

- ↑ a et b Yoav Gelber (2006), p.5

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.39

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.38

- ↑ Ilan Pappé (2000), p.97-99

- ↑ Cette scission n’a jamais été acceptée par les organisations sionistes de droite telle que l’Irgoun.

- ↑ a , b , c , d et e Henry Laurens (2005), p.55

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.105

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.158-169 - l’accord entre Juifs et Hachémites, le partage des dépouilles

- ↑ a et b Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.143

- ↑ Cette rencontre est décrite en détail dans le livre d’Avi Shlaim, Collusion au-delà du Jourdain qui considère que le roi Abdallah et les autorités sionistes se sont partagées la Palestine. Yoav Gelber développe une thèse opposée dans un ouvrage destiné à répondre à Shlaim : Israeli-Jordanian Dialogue, 1948-1953: Cooperation, Conspiracy, or Collusion?

- ↑ a , b , c et d Benny Morris (2003), p.247

- ↑ Efraïm Karsh (2002), p.27 indique qu'en 1947, elle compte 8 000 hommes, et passe à 10 000 hommes au début de l’année 1948

- ↑ site force9.net citant James Lunz, The Arab Legion 1922-1957 cite le chiffre de 37 ; Benny Morris (2003), p.247 annonce un chiffre compris entre 50 et 75.

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.22

- ↑ Benny Morris (2003), p.248

- ↑ a , b , c , d , e et f Efraïm Karsh (2002), p.27

- ↑ Voir aussi Marmon Herrington Mk IV)

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.228

- ↑ Henry Laurens (2005), p.52-54

- ↑ Eugène Rogan et Avi Shlaim (2002), Chapitre 5. L'Irak et la guerre de 1948 : une image du désordre en Irak, Charles Tripp, p.119.

- ↑ Henry Laurens (2005), p.91

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.251

- ↑ La base militaire des environs du Caire est considérée comme la plus importante du monde à l’époque. Elle constitue de plus un enjeu géostratégique mondial dans le cadre de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc communiste. En cas de guerre, la stratégie britannique est de laisser les Soviétiques s’emparer du continent et de lancer des contre-attaques aériennes avec les Américains à partir des différentes bases périphériques. Celle du Caire met les bombardiers à portée des zones industrielles d’Ukraine et couvre la Grèce et la Turquie. Dans le même contexte géostratégique, le Sinaï est considéré par les experts comme une zone où une offensive communiste potentielle pourrait être stoppée.

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.453

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.517

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.153

- ↑ Efraïm Karsh (2002), p.56

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.203

- ↑ Henry Laurens (2005), p.43-49, p.45

- ↑ a , b , c et d Efraïm Karsh (2002), p.28

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.97

- ↑ a , b et c Henry Laurens (2005), p.43-49

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.141

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.132

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.200

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.55

- ↑ Voir la charte de la Ligue arabe lors de sa création [5]

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.131

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.153-154

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.102

- ↑ a , b , c et d Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.137

- ↑ David Harowitz, State in the Making, p.233

- ↑ a et b Yoav Gelber (2006), p.46

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.405

- ↑ a et b Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.370

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.105 se référant à Shmuel Seger

- ↑ Ilan Pappé (2000), p.106

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.53

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.11

- ↑ Yoav Gelber (2006), p.49

- ↑ a et b Yoav Gelber (2006), p.51

- ↑ United Nations Special Commission (16 avril 1948), §II.7

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.305

- ↑ Henry Laurens (2005), p.80

- ↑ a , b et c Henry Laurens (2005), p.81

- ↑ a et b Ilan Pappé (2000), p.166

- ↑ Ce refus officiel n’est pas marqué dans les faits car la Légion arabe sera postée dans la plupart des garnisons de Palestine et y interviendra dans plusieurs opérations d’envergure comme l’évacuation de Bessan ou l’attaque de Kfar Etzion.

- ↑ Henry Laurens (2005), p.82-83

- ↑ article de la wp:en citant Levenberg, 1993, p. 94.

- ↑ a et b Henry Laurens (2005), p.31-36

- ↑ a et b Henry Laurens (2005), p.49

- ↑ Au 30 novembre 1947, le Yichouv dispose d’une force de 5 000 hommes à laquelle s’ajoutent 30 000 irréguliers entraînés. Les Arabes palestiniens disposent de quelques armées privées totalisant quelques centaines d’hommes et d’une grosse dizaine de milliers d’irréguliers

- ↑ La sociologue et historienne Idith Zertal rapporte dans La Nation et la mort que l’entrée du Mufti dans l’Encyclopédie de la Shoah est aussi importante que celle d’Adolf Hitler.

- ↑ Les armées égyptiennes, irakiennes et syriennes totalisent 100 000 hommes et disposent de chars, véhicules blindés, artillerie et aviation.

- ↑ Benny Morris (2003), p.33

- ↑ Dominique Lapierre et Larry Collins (1971), p.80

- ↑ Pierre Razoux (2006), p.523

Documentation

Ouvrages traitant de la guerre de 1948 :

- (en) Gelber, Yoav, Palestine 1948, Sussex Academic Press, Brighton, 2006, ISBN 1845190750

- Gresh, Alain et Vidal, Dominique, Palestine 47, un partage avorté, Éditions Complexe, 1994, ISBN 2870277245

- (en) Karch, Efraïm, The Arab-Israeli Conflit - The Palestine War 1948, Osprey Publishing, 2002, ISBN 1841763721

- Lapierre, Dominique et Collins, Larry, O Jérusalem, Robert Laffont, 1971, ISBN 2266106988

- Pappé, Ilan, La guerre de 1948 en Palestine, La fabrique éditions, 2000, ISBN 226404036X

- (en) Pappé, Ilan, The ethnic cleansing of Palestine, Oneworld Publications Limited, 2007, ISBN 9781851685554

- (en) Masalha, Nur, Expulsion of the Palestinians, Institute for Palestine Studies, 1992, ISBN 0887282423

- (en) Morris, Benny, The Birth Of The Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge University Press, 2003, ISBN 0521009677

- (en) Morris, Benny (éditeur), Making Israel, The University of Michigan Press, 2007, ISBN 0472115413.

- (en) Morris, Benny, 1948, Yale University Press, 2008, ISBN 0300126964.

- Rogan, Eugène et Shlaim, Avi (éditeurs), 1948 : la guerre de Palestine. Derrière le mythe..., Éditions Autrement, 2002.

- Vidal, Dominique, Comment Israël expulsa les Palestiniens (1947-1949), Éditions de l'Atelier, 2007, ISBN 9782708239661.

Articles :

- Gerges, Fawas, L'Égypte et la guerre de 1948:conflit interne et ambitions régionales, in Rogan, Eugène et Shlaim, Avi (éditeurs), 1948 : la guerre de Palestine. Derrière le mythe..., Éditions Autrement, 2002, pp. 149-178.

- Khalidi, Rashid, Les Palestiniens et 1948 : les causes sous-jacentes de l'échec, in Rogan, Eugène et Shlaim, Avi (éditeurs), 1948 : la guerre de Palestine. Derrière le mythe..., Éditions Autrement, 2002, pp. 10-37.

- (en) Khalidi, Walid, Plan Dalet: The Zionist Master Plan for the Conquest of Palestine, Middle East Forum, 37(9), 22-28, novembre 1961.

- (en) Khalidi, Walid Selected Documents on the 1948 Palestine War, Journal of Palestine Studies, 27(3), 79, 1998.

- Said, Edward, Les conséquences de 1948, in Rogan, Eugène et Shlaim, Avi (éditeurs), 1948 : la guerre de Palestine. Derrière le mythe..., Éditions Autrement, 2002, pp. 244-259.

- Shlaim, Avi, Le débat sur 1948, traduction de The Debate about 1948, International Journal of Middle East Studies, vol. 27, n° 3, août 1995, pp. 287-304.

- (en) Shlaim, Avi, Israel and the Arab coalition in 1948, extrait de The War for Palestine: Rewriting the The United States and the Israeli-Palestinian Conflict History of 1948, Eugene Rogan and Avi Shlaim (éditeurs), Cambridge University Press, 2001, pp. 79-103.

Ouvrages généraux sur le conflit israélo-arabe :

- (en) Bregman, Ahron, Israel's Wars: À History Since 1947, Routledge, 2002, ISBN 0415287162.

- (en) Khalidi, Walid, A Palestinian Perspective on the Arab-Israeli Conflict, Journal of Palestine Studies, 14(4), été 1985, pp. 35-48.

- Laurens, Henry, Paix et guerre au Moyen-Orient, Armand Colin, Paris, 2005, ISBN 2200269773.

- Morris, Benny, Victimes : histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, Éditions complexe, 2003, ISBN 2870279388.

- (en) Morris, Benny, The Road to Jerusalem: Glubb Pasha, Palestine and the Jews, I B Tauris & Co Ltd, 2002 (ISBN 9781860648120)

- Razoux, Pierre, Tsahal - Nouvelle histoire de l'armée israélienne, 2006 [détail des éditions]

- (en) Sachar, Howard, A History of Israel. From the Rise of Zionism to our Time, Knopf, 3ème édition, 2007, ISBN 9780375711329.

- Sanbar, Elias, Les Palestiniens dans le siècle, Éditions Gallimard, 2007, ISBN 2070347052.

Témoignages :

- Yitzhak Rabin, Mémoires, Buchet/Chastel, 1980.

Documents officiels

- United Nations Special Commission, First special Report to the Security Council : The Problem of Security in Palestine, 16 avril 1948, disponible sur le site des Nations unies..

Liens externes

- Portail sur le conflit israélo-arabe

- Portail de la Palestine

- Portail de l’histoire militaire

Catégories : Article de qualité | Histoire du sionisme | Conflit israélo-palestinien

Wikimedia Foundation. 2010.