- Transport ferroviaire en Suisse

-

Transport ferroviaire en Suisse Une rame pendulaire ICN, mise en service depuis 2001 Caractéristique du réseau[1] Genre de réseau Tourmenté[n 1] Longueur totale 5 063 km dont électrifié 4 984 km Écartements 1435 mm (3 681 km) 1000 mm (1 312 km)

> de 800 mm (68,5 km)

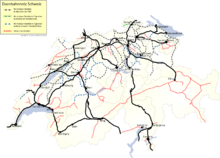

Système d'électrique 15 kV - 16 2/3 Hz Prestation et trafic Prestation par personne 18 585 millions de kilomètres (2009)[2] Prestation marchandise 12 265 millions de tonnes kilomètre (2008)[3] Nombre de passagers 437 millions de passagers (2009)[n 2],[4] Tonnes de marchandises 61,8 millions de tonnes (2009)[5] Entreprises principales CFF 3 011 km - 327,5 millions de passagers (2009)[6] BLS 440 km - 52,1 millions de passagers (2008)[7] Le transport ferroviaire en Suisse se caractérise par un réseau de chemin de fer dense et relativement décentralisé de 5 063 km de lignes[1] et par une desserte assez fine et cadencée du territoire. La majeure partie du réseau suisse (3 681 km)[1] est en voie normale de 1 435 mm, viennent ensuite les voies en 1000 mm (1 312 km)[n 3], plus 68,5 km de voie de moins de 800 mm. Le réseau est en grande partie (4 984 km) électrifié en alternatif, selon les normes allemandes avec du 15 kV 16 Hz 2/3, à l'exception de quelques tronçons transfrontaliers.

Les quatre principales entreprises actives sont les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), société anonyme appartenant à la confédération suisse[8] opérant sur l'ensemble du pays avec 3 011 km de ligne, le Chemin de fer du Lötschberg (BLS), actif principalement dans la région de Berne avec 449 km de ligne, les Chemin de fer rhétique (RhB), basés dans le canton des Grisons avec 366 km de ligne en voie étroite de 1 000 mm et enfin les Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) entre Brigue et Coire, avec 144 km de ligne dans le même écartement que les RhB.

Le réseau est ouvert aux marchandises et aux passagers ; 61,8 millions de tonnes ont été transportées en 2009[5], dont un important pourcentage pour le trafic transalpin; la même année, 437 millions[n 4],[4] de voyages en trains ont été effectués, en grande partie autour des agglomérations et sur les lignes Est-Ouest[Spiess 1]; le réseau de grandes lignes est complété par de nombreuses lignes régionales.

Le réseau ferroviaire suisse se distingue par le nombre élevé d'ouvrages d'art, avec d'importants viaducs et tunnels ayant mobilisés des moyens importants pour leur construction. Les ouvrages d'art les plus connus sont le tunnel du Simplon et celui du Saint-Gothard, ils font partie des plus grands tunnels construits à la force humaine[n 5]. Pour assurer l'augmentation du trafic transalpin, plusieurs tunnels ont été construits ou sont en construction, tels que le nouveau tunnel du Lötschberg, fini en 2007, et le tunnel de base du Saint-Gothard, prévu pour 2015[9].

Sommaire

Organisation générale

Le réseau ferré suisse est dense et peu centralisé, il est long de 5 129 km (2008)[10]. La majorité du réseau est en voie normale de 1 435 mm, mais il y a une part non négligeable en voie étroite 1 409 km, surtout sur les lignes régionales (voir carte), en tout, 28 compagnies de chemins de fer à voie étroite exploitent ce réseau:

- 1 435 mm (écartement normal) : 3 681 km (3 641 km électrifié)[1]

- 1 200 mm : 1,9 km

- 1 000 mm : 1 312 km[n 3] (1 280 km électrifié)

- 800 mm : 55,4 km (44,7 km électrifié)

- 750 mm : 13,1 km (totalement électrifié)

Il y a en plus 51 lignes de funiculaires non décomptées ici.

Structure du réseau

Les grands axes

Le pays est coupé par deux axes, l'un est-ouest et l'autre nord-sud. Ces axes sont considérés comme vitaux pour la Suisse en raison du transit important qu'ils permettent.

L'axe est-ouest reliant Genève (à l'ouest) à Saint-Gall (à l'est) en passant par les principales agglomérations du pays tel que Zurich, Berne, Lausanne, Olten, etc. Il sert surtout au trafic voyageur et au transit de marchandises nationales, contrairement à l'axe nord-sud basé sur le transit international principalement. De nombreux travaux d'amélioration ont été entrepris ou programmés sur cet axe comprenant la création de lignes nouvelles (ligne Mattstetten-Rothrist) et de contournements (Contournement de Baden). L'acquisition de matériel performant a également contribué à baisser les temps de parcours et augmenter les cadences sur cet axe.

L'axe nord-sud est composé de deux lignes, l'une transitant par le tunnel de base du Lötschberg et l'autre par le tunnel du Saint-Gothard. Pour répondre aux prévisions d'augmentation du trafic des tunnels de base ont été construits. Leur cahier des charges prévoit une vitesse de 250 km/h et des rampes maximales inférieures à 1 %.Parmi eux il y a le tunnel de base du Lötschberg sur l'axe éponyme de 34 km de long, le premier des tunnels du programme mis en service. Sur l'axe du Saint-Gothard, trois tunnels sont en construction: le Tunnel de base du Saint-Gothard, celui du Ceneri et celui du Zimmerberg[n 6]. Leur longueur sont respectivement 55, 22[n 6] et 15 km; ils sont programmés par ordre pour 2016, 2018[n 6] et 2016[11].

Les lignes principales

Une rame Inter-city à Olten

Une rame Inter-city à Olten

Les lignes sont dites principales pour le trafic voyageur lorsqu'elles sont fréquentées par des trains d'une certaine importance, ceux-ci sont : les intercitys[n 7], les inter-régios[n 8],[n 7], les ICE[n 9], les Cisalpino[n 9], les TGV[n 9] et les EuroCity[n 9]. Pour le fret, une ligne importante se dit selon le nombre de tonnes transportées, celles-ci se situent aux environs de 2 millions de tonnes/année.

Les lignes à grande vitesse telles que la ligne Mattstetten-Rothrist ou les tunnels ferroviaires construits ou en construction sous les Alpes[n 10], sont ou seront ouverts aux marchandises et aux passagers; les tunnels sous les Alpes sont eux construits surtout pour les marchandises, alors que les lignes comme celle citée plus haut pour les passagers. Ces lignes ne font pas comme en France ou au Japon des nouvelles dessertes directes, mais des raccourcis à la ligne de base et/ou des augmentations de vitesses, qui conduisent en tout cas à une baisse du temps de trajet.

En Suisse, les lignes principales sont toutes à voie normale de 1 435 mm et sont toutes électrifiées en 15 000 V et 16 Hz 2/3, à l'exception de 17 km de voie vers la France depuis Genève électrifié en 1 500 V continu[12]. Cependant, les lignes principales ne sont pas forcément des lignes rapides; par exemple sur la ligne Berne-Lausanne les trains dépassent rarement les 115 km/h.

La plupart des lignes principales appartiennent aux CFF, à l'exception des tronçons ou des lignes de la région de Berne, appartenant pour la plupart au BLS, dont l'important axe des deux tunnel du Lötschberg.

Sur ces lignes circulent presque tout le temps des trains moins importants tels que les S-Bahn, régionaux, etc.

Les lignes principales sont tracées selon les axes est-ouest et nord-sud.

Liste des lignes importantes est-ouest

Train de marchandise en gare de Bâle Badischer Bahnhof

Train de marchandise en gare de Bâle Badischer Bahnhof

- (France) - Genève - Lausanne - Fribourg - Berne - Olten - Zurich - Winterthour - Saint-Gall[n 11]

- Genève/Lausanne - Neuchâtel - Soleure - Olten - Zurich - Winterthour - Romanshorn/Kreuzlingen[n 11]

- Genève - Lausanne - Vevey - Martigny - Sion - Brig - tunnel du Simplon - (Italie)[n 12]

- Genève/Lausanne - Neuchâtel - Bienne - Delémont - Bâle - (Allemagne)

- (Allemagne) - Bâle - Olten - Zurich - Coire

Liste des lignes importantes nord-sud

- (Allemagne) - Bâle - Olten - Lucerne - Arth-Goldau - tunnel du Saint-Gothard - Locarno/Lugano - (Italie)[n 13]

- (Allemagne) - Schaffhausen - Zurich - Arth-Goldau - tunnel du Saint-Gothard - Locarno/Lugano - (Italie)[n 13]

- Neuchâtel - Berne - Thun - tunnel de base du Lötschberg - Brig - tunnel du Simplon - (Italie)[n 14]

Lignes régionales

Ces lignes sont généralement desservies par des Regio et parfois par des RegioExpress.

La plupart des lignes régionales se trouvent dans le nord de la Suisse et sur le Plateau.

Certaines lignes sont parfois entre la classification de ligne régionale ou touristique, comme le réseau RhB dans les Grisons, qui assure une desserte d'importance régionale mais est très prisé par les touristes.

Les lignes régionales sont en voie normale et en voie métrique, avec quelques exceptions en voie étroite comme la ligne Montreux-Rocher de Naye. Elles sont toutes électrifiées , généralement en 15 000 V 16 Hz 2/3 pour les voies normales ou en d'autres systèmes pour les voies étroites, comme la ligne de la Bernina sur le réseau Rhb toujours qui est alimentée en 1 000 V continu.

Il y a parfois confusion avec les lignes de S-Bahn d'agglomération, qui relient la périphérie à la ville-centre; cependant, certaines lignes de S-Bahn commencent sur des lignes dit régionales et finissent sur des lignes dit urbaines. Il peut même y avoir en certains cas des lignes appelées S-Bahn, malgré le fait qu'elle ne soit pas en environnement urbain, dans ces cas là, c'est généralement en raison de leur complémentarité au réseaux de S-Bahn.

Lignes urbaines et d'agglomérations

S-Bahn

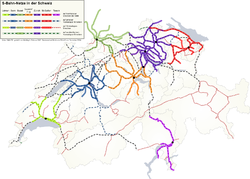

Article détaillé : S-Bahn suisses.En Suisse, les trains de banlieues ou d'agglomérations sont appelés S-Bahn, ceux-ci sont entre le concept du RER[n 15] et de TER[n 16]. Mais bien que proche, il s'en écarte aussi par différents points :

- Des horaires cadencés et denses

- Des stations plus proches que les TER mais moins rapprochées que les RER

- Une tarification particulière (et unifiée avec les autres moyens de transport[n 17])

- Une bonne interconnexion avec les autres moyens de transport (bus, tramways, etc…)

- La traversée du centre-ville en tunnel (présente dans beaucoup de réseaux)[réf. nécessaire].

Dans les régions francophones, ce réseaux est parfois appelés RER. À noter que même dans les régions francophones la ligne d'un RER est appelée S#, # étant le numéro de la ligne. (On dira donc Voie 2, arrivée en gare du S3 à destination de... et non pas Voie 2, arrivée en gare du RER ligne 3 à destination de...)

Les réseaux de S-Bahn :

- S-Bahn Aargau , Canton d'Argovie

- Regio S-Bahn, agglomération Bâle - Mulhouse - Fribourg-en-Brisgau

- S-Bahn Bern, agglomération de Berne

- Réseau Express Vaudois et RER franco-valdo-genevois, Arc lémanique Genève - Lausanne

- S-Bahn St. Gallen, agglomération de Saint-Gall - Frauenfeld

- S-Bahn Canton Ticino, Lugano - Locarno - Bellinzona

- S-Bahn-Zentralschweiz, agglomération Lucerne - Zoug

- S-Bahn Zürich, agglomération de Zurich

Le premier réseau de S-Bahn est celui de Zurich. Construit à partir de 1981 et mis en service en 1990 c'est également le plus dense. Depuis, des réseaux ont été créés dans la plupart des agglomérations. Les réseaux sont toujours en extension, ils sont parfois intégrés à des projets d'urbanisme comme à Lausanne, ou tout simplement en prévoyance du futur comme à Zurich.[réf. nécessaire]

Ces réseaux sont généralement financés par le(les) canton(s) concerné(s), la confédération, et les CFF[n 18].

Tramways

Article détaillé : Tramways suisses.Apparu pour la première fois à Genève en 1862, le tramway s'est rapidement développé dans les grandes agglomérations ainsi que dans une dizaine de villes de taille moyenne, surtout en Suisse occidentale, entre 1870 et 1890. Comme en France, les années 50 - 60 virent la disparitions du tram dans les villes de Suisse francophone et italophone, alors que la Suisse alémanique conserva ses lignes, à l'exception des villes de Winterthour et de Schaffhouse. Actuellement, la tendance est à la reconstruction, avec des projets à Lausanne et Bienne, ou au développement des réseaux (Bâle, Berne, Genève et Zurich).

Outre les réseaux urbains, il y a encore des tramways suburbains à Bâle et Neuchâtel ainsi que des lignes de tramways interurbains.

Les tramways urbains en service Ville (+ nom allemand) Canton Mise en service Long. max. du réseau Rampe max. Bâle (Basel) BS 06.05.1895 51,66 km (1958) 73 ‰ Berne (Bern) BE 01.10.1890 18,20 km (1932-1935) 65 ‰ Genève GE 19.06.1862 119,71 km (1923-1924) 74 ‰ Zurich (Zürich) ZH 05.09.1882 68,74 km (1931-1933) 77 ‰ Zurich

Le plus grand réseau est actuellement à Zurich, où les Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) exploitent 13 lignes de trams différentes, 68,45 km de voies et 109,3 km de lignes.

Avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire le 10 décembre 2006, les VBZ ont ouvert à l'exploitation la première partie du réseau de tramways de la Vallée de la Glatt au nord de la ville. La ligne 11 est ainsi prolongée de Messe/Hallenstadion à Auzelg, soit trois kilomètres et cinq stations supplémentaires. À terme, les tramways circuleront jusqu'à l'aéroport[13],[14].

Bâle

Bâle dispose d'un dense réseau de tramways urbains et suburbains. Les premiers, de couleur verte, sont exploités par la compagnie BVB (Basler Verkehrsbetriebe : transports publics bâlois) ; les seconds, jaunes à bande rouge, appartiennent aux BLT (Baselland-Transport : transport de Bâle-Campagne. Actuellement, les 8 lignes urbaines des BVB totalisent 65,9 km et les véhicules circulent sur 46,58 km de voies[15].

Genève

Trams à Berne. Rouge de Bernmobil, bleu du Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)

Trams à Berne. Rouge de Bernmobil, bleu du Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)

Genève fut la première ville de Suisse en 1862 à posséder un tram. Le réseau s'agrandit ensuite progressivement et devint pendant les années 1920 le plus important d'Europe avec 120 km; cependant en raison de l'augmentation du trafic automobile lors des années 1960 et du désintérêt général pour les transports en commun, le réseau faillit disparaître totalement, sans la sauvegarde de la ligne 12 (Carouge - Moillesulaz). D'abord exploité par la Compagnie genevoise des tramways électriques, la gestion fut confiée en 1977 au Transports publics genevois. À partir de 1995, de nouvelles lignes de trams furent ouvertes; il y a maintenant six lignes en services. Quelques lignes sont actuellement en projet[16].

Berne

Le réseau de tram bernois arriva à son apogée lors des années et ne dépassa depuis 13,7 km, parcourut par trois lignes; un prolongement vers Bümpliz a été accepté le 26 novembre 2006 par le peuple bernois. Il est géré par Bernmobil[17].

Gestionnaires d'infrastructure et exploitants

Les Chemins de fer fédéraux

Les Chemins de fer fédéraux (CFF)[n 19] sont une société anonyme (SA) appartenant à 100 % à la Confédération Suisse. Ils furent fondés en 1902 de la fusion de plusieurs entreprises ferroviaires, principalement pour harmoniser le réseau existant ou futur[Wenger 1]; d'autres compagnies y furent intégrées par la suite. Transformé en 1999 en SA, les CFF sont actuellement la principale entreprise ferroviaire, par la longueur du réseau (3 011 km de lignes sur un total de 5 063) et la fréquentation voyageur (327,5 millions de voyageurs en 2009) et marchandise (11 674,2 tonnes/kilomètre en 2009). Basé à Berne les CFF sont actuellement dirigés par Andreas Meyer et emploient 27 978 collaborateurs en 2009[18].

Les CFF sont divisés en quatre divisions :

- Voyageurs pour tous les transports de personnes.

- Marchandises pour tous les transports de conteneurs, lettres, produits chimiques, etc.

- Infrastructures pour l'entretien des voies, de la signalisations, etc.

- Immobilier pour la gestion des bâtiments telles que les gares, dépôts, bureaux, centre commerciaux.

Les CFF possèdent plusieurs filiales:

- Filiales à 100 %

- SBB Cargo (Transport de marchandises)

- SBB Gmbh (Filiale allemande de SBB Cargo)

- SBB Immobilier (Bâtiment de bureau, etc.)

- Thurbo (Transport de passagers par S-Bahn et trains régionaux dans la région de Saint-Gall)

- AlpTransit Gotthard (Construction du tunnel de base du Saint-Gothard)

- SBB Cargo (Transport de marchandises)

- Filiales "partagées"

- Cisalpino (Transport de passagers entre l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. 50 % CFF - 50 % Trenitalia

- Tilo (Transport de passagers vers le Tessin et l'Italie environnante. 50 % CFF - 50 % Trenitalia)

- Lyria (Transport de passagers par TGV entre la Suisse et la France. 74 % SNCF - 26 % CFF)

- RailEurope (Transport de passagers en Europe. 85 % SNCF - 15 % CFF)

Le Bern-Lötschberg-Simplon

Le Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) est une société anonyme (SA) appartenant en majorité au canton de Berne. Il fut fondé en 2006 de la fusion du BLS Chemin de fer du Lötschberg avec les Transports régionaux du Mittelland, pour former le BLS sous sa forme actuelle. Le BLS est actuellement la deuxième compagnie ferroviaire du pays; il est principalement présent dans le canton de Berne, surtout dans le trafic S-Bahn et régional, où il exploite un réseau de 434 km. En 2007, le BLS a transporté 52,1 millions de passagers et 2 980,8 millions de tonnes/km. Basé à Berne le BLS est actuellement dirigé par Bernard Guillelmon et emploie 2 801 collaborateurs en 2008[7],[19],[20].

Une locomotive BLS Re 485 pour le fret, appartenant à BLS Cargo

Une locomotive BLS Re 485 pour le fret, appartenant à BLS Cargo

Le BLS possède plusieurs filiales:

- Filiale

- BLS AlpTransit (Construction du tunnel de base du Lötschberg 100 % BLS)

- Filiales partagées

- BLS Cargo (Transport de marchandises. 52 % BLS - 48 % autres)

- Busland AG Transport de passagers par bus. 84.5 % BLS - 15.5 % autres)

- Emmental Tours AG (Transport de passagers pour excursions touristiques 99 % BLS - 1 % autres)

Les Chemins de fer Rhétiques

Les Chemins de fer Rhétiques, en allemand Rhätische Bahn (RhB), en italien Ferrovia Retica et en romanche Viafier Retica, sont une société anonyme appartenant à 51 % au canton des Grisons, 43 % à la confédération et à 6 % à des communes ou privés[21]. Ils furent créés en 1898 se subtituant à la Landquart-Davos et s'occupent maintenant des connexions régionales du canton des Grisons[22]. Troisième entreprise de transport ferroviaire suisse par l'étendue du réseau, leur 384 km de lignes sont équipés en voie de 1 000 mm. En 2008, les RhB ont transporté 10 654 000 de passagers, 813 000 tonnes de marchandises et 436 000 automobiles par trains d'automobiles accompagnées. Basée à Coire, les RhB est dirigé par Erwin Rutishauser[23]. Ils sont particulièrement connus pour leurs lignes touristiques, telles que le Glacier Express ou encore le Bernina Express et Albula Express, inscris au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Histoire

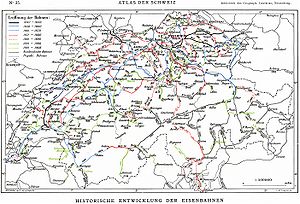

Article détaillé : Histoire du transport ferroviaire en Suisse.Les débuts (1847-1880)

La première ligne

La première ligne ferroviaire suisse fut construite entre Zurich et Baden et fut inaugurée le 8 août 1847[Wenger 2]. L'inauguration fut fêtée en grande pompe, avec les rues du centre-ville fleuries, des coups de canons, etc. Vers midi le premier train partit de Zurich sur la nouvelle ligne, construite par la compagnie Nordbahn; le train transportait 144 passagers réparti dans quatre voitures, il arriva à Baden en 33 minutes parcourant les 22 km du parcours avec une moyenne d'environ 40 km/h; vers 13 heures un autre train partit en sens inverse[24].

Les premiers projets

Lors des débuts du chemin de fer en Suisse, le pays ne connaissait pas l'unité politique actuelle, chaque canton était libre de concevoir ses propres normes et de financer des lignes ou d'offrir des concessions sans l'aval des autorités nationales. Cette division importante du territoire ne permettait pas une expansion contrôlée du réseau, c'est en partie pour ces raisons que la diète (nom du parlement d'époque) accepta la constitution de 1848, qui permit à la confédération d'« ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays. À cette fin, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité »[25]. Avec ceci le conseil fédéral reçut en 1849 le mandat de faire un plan de réseau général des chemins de fer suisse, dessiné par des experts impartiaux, ainsi que l'autorisation d'octroyer des concessions lorsque que la construction se ferait en mains privées. Un comité d'étude fut nommé pour étudier un futur plan de construction général bénéficiant à l'ensemble du pays; en 1851 fut alors présenté un projet, celui-ci mentionnait alors la construction d'une ligne partant de Genève jusqu'à Romanshorn, passant par Yverdon-les-Bains, Soleure, Zurich et Winterthour, avec des embranchements pour Berne, Bâle, Lucerne et Schaffhouse, et un tronçon Biasca - Locarno. Ce plan de développement ne fut pas accepté par le conseil national, qui décida finalement de laisser aux cantons le droit d'octroyer les permis de construire à partir de 1852[Wenger 3].

C'est à partir de là que l'expansion du réseau commença vraiment. N'étant finalement pas régi par un plan d'ensemble, le réseau se développa de façon désordonnée et incohérente, en une petite dizaine d'année, plus de 1 000 km de lignes furent construits. Lors des années 1860, trois compagnies ferroviaires dominaient le paysage ferroviaire suisse, le chemin de fer du Nord-Est d'Aarau à Zurich, le Central Suisse, à partir de Bâle[n 20] et le Ouest Suisse en Suisse romande autour du lac Léman. Ces trois compagnies ainsi que les dizaines plus petites dépensèrent lors de ces années près de 340 millions de francs suisses; ce fut aussi dans le cadre de cet engouement que la compagnie du Nord-Est créa en 1856 la Kreditanstalt à Zurich, banque ouvrant trois millions de francs au publics, les souscriptions monteront à 21,78 millions en trois jours[26]; cette banque deviendra par la suite Credit Suisse Group[n 21],[27],[Wenger 4]. Malgré les importants investissements, la crise économique des années 1860 frappa aussi durement les lignes à profil difficile, demandant d'importants moyens financiers; la crise rapprocha par conséquent les compagnies entre elles, qui souvent, pour échapper à la faillite fusionnaient. En 1863, fut présenté un projet de nationalisation du réseau, celui-ci poussa alors les principales compagnies à fonder en 1867 la Société pour l'exploitation des chemins de fer suisses, parallèlement, les trois plus grandes entreprises ferroviaires romandes fusionnèrent en 1873, pour fonder la Chemin de fer de la Suisse occidentale[Ruffieux 1]. Cette dernière deviendra la Compagnie du Jura-Simplon le 1er janvier 1890.

Notes et références

- Notes:

- Lignes sinueuses et dénivellations allant jusqu'à 27 pour mille sur certaines grandes lignes

- Nombre très relatif,ne comptant pas les trains intégrés aux transports urbains comme certaines lignes de S-Bahn

- y compris trams urbains

- 2009

- Le tunnel du Simplon a été finalisé en 1906 et celui du Saint-Gothard en 1881

- La première partie du tunnel financée par Rail 2000 est terminée, l'autre partie qui est encore en construction est quant à elle construite par Alptransit

- Trafic national

- Voir sous l'article IR

- Trafic international

- axes du Saint-Gothard et du Lötschberg

- appelée aussi Ligne du Plateau

- appelée ligne du Simplon

- Axe du Saint-Gothard

- Axe du Lötschberg

- ligne en aire urbaine

- Ligne en région urbanisée et en campagne

- ou aussi titre de transport interchangeable

- Dans la majeure partie des cas, parfois avec d'autres exploitants et gestionnaire d'infrastructures

- En allemand : Schweizerische Bundesbahnen (SBB), en italien Ferrovie federali svizzere (FFS) et en romanche Viafers federalas svizras (VFF)

- Le Central Suisse était bien sûr soutenu par les cantons de Bâle ville et de Bâle-Campagne, mais aussi par ceux de Berne, Soleure, Lucerne et Argovie

- le Crédit Suisse donnera par la suite naissance à la Rentenanstalt, à la Swiss Re et indirectement à la Zurich Financial Services

- Ernst Spiess, Atlas mondial Suisse, 2005

- p 25 - Trafic de voyageurs et de marchandises

- William Wenger, Les chemins de fer dans le monde, 1969

- p 60 - Les chemins de fer en Suisse

- p 36 - Les chemins de fer en Suisse

- p 38 - Les chemins de fer en Suisse

- p 39 - Les chemins de fer en Suisse

- Roland Ruffieux, Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, 1982

- p 620

- Références internet :

- La suisse en chiffres - Office fédéral des transports

- Prestations de transport – Données, indicateurs - Office fédéral de la statisique

- Prestations de transport – Données, indicateurs - Office fdéral de la statistique

- Prestations de transport – Données, indicateurs - Office fédéral de la statistique

- Prestations de transport – Données, indicateurs - Office fédéral de la statistique

- Le groupe CFF en chiffres. - Chemin de fer Fédéraux

- Les faits en un coup d'oeil - BLS

- http://mct.sbb.ch/mct/fr/konzern_geschichte/konzern_history-channel/konzern_1-1-1999.htm

- Eléments principaux du projet NLFA Office fédéral des transports

- Litra, Service d'information pour les transports public, 30 novembre 2009

- La nouvelle ligne du Saint-Gothard - AlpTransit

- Border lines Switzerland - France - bueker.net

- Das Projekt in Kürze - VBG Verkehrsbetriebe Glattal

- Lienennetz Stadt Zürich - VBZ Verkehrsbetriebe Zürich

- BVB Lienennetz 2006 - BVB Basler Verkehr-Betriebe

- Plan général du réseau TPG - TPG Transports publics genevois

- Netzplan - Bernmobil

- Collaboratrices & collaborateurs - Chemin de fer fédéraux

- Qui sommes-nous? - BLS

- Direction - BLS

- Statuts et secteurs d'activités - RhB Chemins de fer rhétiques

- Chemins de fer rhétiques - Dictionnaire historique suisse

- Direction de l‘entreprise, Direction générale/équipe dirigeante - RhB Chemin de fer Rhétique

- Il y a cent cinquante ans, le train crachait son premier jet de vapeur. En voiture, pour inaugurer le chemin de fer entre Zurich et Baden - Tribune de Genève

- Constitution de la Confédération suisse 1874 - Digithèque de matériaux juridiques et politiques

- Vers une économie de taille européenne - atrium.com

- Alfred Escher, père oublié de la prospérité suisse - Bilan

Voir aussi

Articles connexes

- CFF • BLS • Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et de la Communication

- Rail 2000 • NLFA • Matériel moteur des CFF

Liens externes

- Offices gouvernementaux

• Site de l'office fédéral des transports • Site du Detec

- Sociétés de construction

• Site de Alptransit Gothard • Site de Alptransit BLS

- Exploitants

• Site des CFF • Site des BLS • Site des MGB

Bibliographie

- Ernst Spiess, Atlas mondial Suisse, Zürich, Conférence Suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, 2005, 240 p. (ISBN 3-292-00232-X)

- William Wenger, Les chemins de fer dans le monde, Lausanne, Mondo, 1969, 167 p.

Wikimedia Foundation. 2010.