- Jean XXII

-

Jean XXII

Pape de l’Église catholiqueNom de naissance Jacques Duèze Naissance 1244 à Cahors Élection au pontificat 7 août 1316 Intronisation 5 septembre 1316 Fin du pontificat 4 décembre 1334 Prédécesseur Clément V Successeur Benoît XII Antipape Nicolas V (1328-1330) Listes des papes : chronologie · alphabétique modifier

Jacques Duèze, né en 1244 à Cahors, mort en 1334 à Avignon, issu d'une famille de la bourgeoisie aisée de Cahors, devient pape en 1316, sous le nom de Jean XXII.

Sommaire

Naissance et premières charges

Arnaud Duèse et Helena de Bérail, bourgeois aisés de Cahors, ville active dans le domaine commercial et bancaire, eurent plusieurs enfants dont :

- Jacques, devenu pape sous le nom de Jean XXII

- Peire, consul de Cahors, qui eut deux enfants :

- Arnaud, vicomte de Caraman époux Marguerite de l’Isle

- Aigline, épouse Hugues III de Castelnau-Calmont

- Huguette épouse Guilhem de Trian, bourgeois de Cahors

- Marie, épouse Pierre de Via, ils eurent trois enfants :

- Jacques de Via, cardinal

- Arnaud de Via, cardinal

- Peire

- Une fille épouse N. de Joann, ils eurent un fils :

Jacques Duèse fait ses études chez les dominicains à Cahors puis son droit à Montpellier et à la faculté de théologie à Paris[1]. Il enseigne à Toulouse[2]. Il est nommé archiprêtre à Cahors, chanoine de Saint-Front à Périgueux, archiprêtre de Sarlat et doyen du Puy. Il est le clerc de Charles II d’Anjou et fait partie de l’entourage de Saint Louis d’Anjou à Toulouse. Évêque de Fréjus en 1300, il est appelé par Charles II d'Anjou roi de Naples comme chancelier de Provence en 1308[1]. Il est nommé évêque d’Avignon le 18 mars 1310 puis cardinal-évêque de Porto en 1313[1].

Début du pontificat

Après la mort de Clément V, le Sacré Collège arrive à Carpentras, le 1er mai 1314, pour élire un nouveau pape. Trois partis s’opposaient : les Gascons au nombre de dix, les Italiens au nombre de sept, adversaires acharnés des Gascons, avec Napoléon Orsini, Nicolas Albertini de Porto, des cardinaux d’origines diverses : trois Languedociens, un Quercinois et deux Normands complétait le Sacré Collège. Les luttes de tendances entre Italiens, Gascons et Français furent telles que deux longs mois passèrent sans qu’un accord pour trouver un successeur à Clément V fût possible.

Une élection difficile

Le 24 juillet, le conclave est attaqué. Les responsables de ce coup de force sont Bertrand de Got, seigneur de Monteux, et Raymond Guilhem de Budos, recteur du Comtat Venaissin, neveux de Clément V. Ils pillent la ville, incendient nombre de demeures et surtout emportent avec eux le trésor de guerre de leur oncle, un million de florins destinés à la croisade. Affolés, les cardinaux s’égaillèrent comme des moineaux.

Deux ans plus tard, la chrétienté était toujours sans pape. Sur l’initiative de Philippe de France, comte de Poitiers, frère du roi Louis X le Hutin, un nouveau conclave est réuni à Lyon. Il commence ses travaux, au début du mois de mars 1316, avec un certain mauvais vouloir[N 1]. Les cardinaux, entre deux sessions, apprennent que, le 5 juin, le Hutin avait rendu l’âme.

Le comte de Poitiers qui n’est pour l’instant que régent car la reine Clémence attend un enfant qui sera Jean I le posthume et mourra à 4 jours, veut accélérer la nomination pour rentrer à Paris. Le 28 juin, prenant prétexte de la célébration d’un service funèbre en l’honneur du roi défunt, celui-ci assemble le Collège des cardinaux dans l’église des dominicains. Elle est aussitôt cernée par les troupes de Guigue de Forez et, lors de l’office, le Régent en fait murer portes et ouvertures. Les cardinaux se devaient de trouver un pape.

Cependant, il fallut attendre jusqu’au 7 août 1316, pour que Napoléon Orsini s’entendît avec ses collègues Francesco Caetani et Arnaud de Pellegrue. Les trois cardinaux proposèrent d’élire le candidat pour lequel s’étaient déjà prononcé Philippe de Poitiers et Robert d’Anjou, nouveau comte de Provence et roi de Naples. C’était Jacques Duèze, originaire de Cahors, ancien évêque d’Avignon et cardinal de Porto, en qui ses confrères ne voyaient qu’un vieillard cacochyme.

Le pape était âgé de 72 ans. Il n’est pas impossible que son âge avancé fût pris en considération par les cardinaux qui pensaient élire ainsi un pape de transition. D'autant que n'étant ni italien ni gascon, il n'avait eu qu'un rôle politique effacé jusqu'alors[3]. Or son aspect chétif, sa petite taille, son teint pâle et sa voix fluette cachaient une robuste santé renforcée par une remarquable hygiène de vie. Le pape mourut à 90 ans, après 18 ans d'un pontificat qui fut le plus long de tous ceux des papes d’Avignon

Dans Lyon en liesse, le nouveau pape est couronné le 5 septembre et choisit le nom de Jean XXII. Il décida alors de rejoindre Avignon. Le Souverain Pontife débarque au pied du pont Saint-Bénézet, le 2 octobre 1316, et s’installe dans le palais épiscopal qu’il avait longtemps occupé[N 2].

Le complot

Une procédure judiciaire avait été ouverte contre l’évêque de Cahors, Hugues Géraud accusé de malversations[4]. Ce dernier se sentant perdu, décida d’empoisonner le pape. Il s’assura la complicité de deux personnes de l'hôtel pontifical : Pons de Vassal et Isar d’Escodata.

Il se procure des poisons et des statuettes de cire pour procéder à l’envoûtement du pape. Le rite est d’abord pratiqué contre Jacques de Via qui mourut (coïncidence ?) le 13 juin 1317. Trois figurines de cire à l’effigie du pape, de Bertrand du Pouget et de Gaucelme de Jean sont cachées dans des pains et confiées à des messagers pour les porter dans le palais épiscopal. L’attitude étrange des voyageurs attira l’attention de la police pontificale qui découvrit ces voults. À la fin de mars 1317, toutes les personnes impliquées dont Hugues Géraud sont arrêtées. Celui-ci est déclaré coupable de l’assassinat de Jacques de Via, dégradé de l’épiscopat et livré au bras séculier ; il périra sur le bûcher.

Ce complot illustre les pratiques d’une époque où le recours à la sorcellerie n’était pas exceptionnel. Par une bulle papale de 1318, Jean XXII élargit les pouvoirs donnés aux inquisiteurs pour intenter des procès aux sorciers.

Article détaillé : Bernard Gui.Choix d’Avignon pour résidence

Pour Clément V, prédécesseur de Jean XXII, Avignon avait été plutôt une halte qu’une résidence. Au contraire Jean XXII fut le pape qui s’implanta effectivement en Avignon. Le choix de cette ville présentait de nombreux avantages. En effet l’Église possédait déjà le comté Venaissin grâce au traité de Paris signé le 12 avril 1229 entre Saint-Louis, roi de France, et le Comte Raymond VII de Toulouse. Ce dernier précisait dans ce traité « quant aux païs et domaines qui sont au-delà de ce fleuve (Rhône) dans l’Empire, avec tous les droits qui peuvent m’appartenir, je les ai cédés précisément et absolument à perpétuité à l’église romaine. » Avignon qui ne faisait pas partie de cette donation car la ville appartenait aux comtes de Provence, présentait de nombreux avantages. Elle est située au carrefour d’axes de communication, elle dispose d’un port fluvial et possède le fameux pont Bénezet, premier ouvrage de franchissement du Rhône en remontant ce fleuve. De plus cette ville se trouve à l’intérieur d’une riche zone agricole produisant les ressources nécessaires au ravitaillement d’une population nombreuse telle que celle de la cour pontificale.

Seulement 9 jours après son élection, Jean XXII se réserve le 16 août 1316 la disposition du couvent des frères prêcheurs. Son neveu Jacques de Via étant évêque d’Avignon, il le nomma cardinal sans lui désigner de remplaçant, afin de disposer du palais épiscopal qu’il avait habité auparavant[3]. Il savait que ces bâtiments étaient dans le secteur de la ville le plus facile à défendre, d’où son choix. Il entreprit d’adapter son ancien palais à sa nouvelle charge[5]. Guasbert Duval (ou Gasbert de la Val) vicaire général, compatriote du pape et futur évêque de Marseille, fut chargé des acquisitions nécessaires à l’agrandissement. Il sera nommé le 26 août 1323 archevêque d'Arles, puis archevêque de Narbonne le 1er octobre 1341 par le pape Benoît XII. Les premiers travaux furent confiés à Guillaume de Cucuron. Le logement du pape se trouvait dans l’aile ouest, ainsi que les bureaux et appartements de ses plus proches collaborateurs. Le côté nord était constitué par l’église paroissiale Saint-Étienne qui fut transformée en chapelle pontificale. À l’est furent installés les logements des cardinaux neveux, ainsi que différents services. Dans cette aile orientale, mais plus au sud, se trouvaient les services du trésorier et du camérier. Au sud un bâtiment fut construit pour les audiences.

L'épineuse question des franciscains

Toute la chrétienté était secouée par un profond débat sur la pauvreté de l'Église. Il avait été initié par les franciscains et avait en leur sein même provoqué des fractions, l'Ordre des frères mineurs se divisant en conventuels et spirituels.

Spirituels et conventuels

Pour tenter de calmer ces tensions, Jean XXII, le 7 avril 1317, canonise Louis d'Anjou, archevêque franciscain de Toulouse proche des spirituels. Mais le frère aîné du roi Robert est surtout porté sur les autels comme étant un homme de toute science, toute pitié et toute charité, plein de compassion envers les pauvres[N 3].

Ce geste lui attire la gratitude de Michel de Césène, général des franciscains, qui intervient auprès du Souverain Pontife pour qu'il fixe la constitution franciscaine. Aussi, le 7 octobre 1317, Jean XXII rend publique sa décrétale « Quorumdam Exigit » qui reconnait les délibérés du dernier Chapitre Général de Pérouse comme « lucides, solides et mûrs », tout en attribuant des biens propres aux frères mineurs[N 4].

Le pape ordonne de plus que tous les minorites soient revêtus de l'habit des conventuels et obéissent à leurs supérieurs sous peine d'excommunication. Ce qui met hors d'eux les partisans de la pauvreté absolue de l'Ordre[N 5]. Dès le mois de décembre, les spirituels et les fraticelles entrent en révolte ouverte. À la demande de Michel de Césène, ministre général des Mineurs, le pape réagit durement en prononçant, par les bulles du 30 décembre 1317 et du 23 janvier 1318, l'excommunication des spirituels et des fraticelles.

Parmi ceux-ci, il fallait faire un exemple. Jean XXII charge Michel Monachi, dit Lemoine, inquisiteur franciscain, d'instruire l'affaire et d'excommunier les insoumis. Ainsi, à Marseille, il fait arrêter cinq franciscains. Un seul confesse ses erreurs ; les quatre autres, dénommés Jean Barrani, Dieudonné Michaëlis, Guilhem Sancton et Pons Rocha de Narbonne ayant refusé de se rétracter, ils sont jugés coupables et brûlés vifs le 7 mai 1318 dans le cimetière des Accoules à Marseille[6]. Du coup, spirituels et fraticelles les proclament saints et martyrs. Et dans leurs prêches ils traitent ouvertement le pape d'Antéchrist et de monstre dévorant[N 6].

Un franciscain languedocien, Bernard Délicieux, se rend à Avignon pour défendre devant le Souverain Pontife la cause de ses frères. Dès son arrivée, en mai 1318, il est arrêté et envoyé à Carcassonne devant le tribunal de l'Inquisition présidé par Jacques Fournier, dit Novellès, évêque de Pamiers[N 7]. Son procès débouche, le 8 décembre 1319, sur une condamnation à la prison perpétuelle[N 8].

Michel de Césène et Guillaume d'Occam

Mais Jean XXII, tout en condamnant les déviances des spirituels, ne se priva pas d'utiliser les compétences des conventuels. Le 15 août 1318, à la demande de Philippe V, il envoie une ambassade à Louis de Nevers, fils comte de Flandre. Celle-ci est conduite par Michel de Césène.

Pour la circonstance, le général des franciscains s'était attaché les services du très avisé Guillaume d'Occam, célèbre franciscain qui soutenait des thèses originales sur l'existence de Dieu et la présence réelle dans l'eucharistie [N 9].

L'ambassade des deux mendiants est couronnée de succès : le comte de Flandre accepte les offres de paix du roi. Jeanne, la fille du Hutin, renonce à toutes ses prétentions sur la couronne de France. Mais elle conserve ses droits sur celle de Navarre, qui lui venait de sa grand-mère, et doit épouser Philippe d'Évreux, cousin du roi de France. Il est prévu qu'un traité ultérieur formalisera cet accord sous l'égide pontificale.

Jean XXII fait encore un geste envers les frères mendiants, le 17 avril 1320, en portant sur les autels Thomas de Canteloupe, évêque franciscain anglais, mort en 1282 ; en revanche, il refuse de sanctifier la moniale Claire de Montefalco, décédée en 1308, à cause de ses évidentes sympathies pour les fraticelles.

La querelle sur la pauvreté de l'Église

En dépit des concessions pontificales, des divergences éclatent à nouveau au début de l'année 1322. Ubertin de Casale, théoricien des franciscains spirituels, que le cardinal Napoléon Orsini avait pris sous sa protection en le choisissant comme pénitencier, est sollicité par le Souverain Pontife pour lui présenter une relation motivée sur la question de la pauvreté. Ses conclusions sont immédiatement condamnées par le pape.

Pour répliquer à cette bulle pontificale du 26 mars 1322 dans laquelle le principe de la pauvreté de l'Église est remis en question, Michel de Césène avait réuni, à Pérouse, le 4 juin suivant, le Chapitre Général. Il défend les arguments du spirituel Béranger Talon que le pontife a jeté en prison pour avoir affirmé que Nicolas III avait fait de la pauvreté un dogme dans sa bulle « Exit qui seminal ».

Le 8 décembre le pontife avignonnais réplique au Chapitre de Pérouse par la bulle « Ad conditionem canonum ». Il y décide que le Siège Apostolique se déchargera sur les « pauvres » franciscains de tous les biens qu'il gérait en leur nom.

Le 14 janvier 1323, Jean XXII accepte pourtant, au cours d'un consistoire, d'écouter les arguments des minorites. Leur porte-parole, Bonagratia de Bergame, dans une péroraison enflammée, se met à contester au pape le droit de régenter leur Ordre car celui-ci était de droit divin. Excédé par cette outrance le Souverain Pontife envoya aussitôt l'impertinent reconsidérer ses thèses entre quatre murs.

Enfin Jean XXII, par sa décrétale « Cum inter non nullus », condamne le Chapitre de Pérouse. Du coup Louis de Bavière, auquel le pape contestait l'Empire, se fait un devoir de soutenir les franciscains dans une déclaration faite à Sachsenhausen ; une Église pauvre ne pouvant lui contester le droit de légiférer sur les affaires terrestres. Jean XXII réplique à cette prise de position par sa décrétale « Quia quorundam » et convoque sans façon Michel de Césène à Avignon. Préférant rester en Italie dans son bastion de Pérouse, le général des franciscains se fait passer pour malade et délégua à sa place les frères Modeste Custodio et Jean Fidanza. Prudent, le cardinal Orsini convainquit le pape de charger Ubertin de Casale de porter sa décrétale auprès du roi d'Aragon.

Politique intérieure

Les premiers palais des papes

Dès son arrivée, profitant de sa connaissance du diocèse d’Avignon, Jean XXII le réorganise. Un de ses premiers actes fut de doter la manse du chapitre canonial de Notre-Dame des Doms en lui adjoignant les abbayes de Saint-Paul-de-Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence, et de Saint-Michel de Frigolet, à Barbentane. D’emblée, le nouveau pape s’impose comme un remarquable administrateur et un grand bâtisseur. À peine installé depuis un trimestre, il fait construire un château neuf, dans ce qui allait devenir Châteauneuf-du-Pape[N 10]. Les comptes de la Révérende Chambre Apostolique nous apprennent que Jean XXII consacra 3 000 florins à la restauration du vieux château datant du XIIe siècle[N 11].

Les travaux vont durer de 1317 à 1333. Son maître d’œuvre est Raynaud Hébrard et son maître charpentier Raymond Mézières. Ce dernier dut faire descendre deux trains entiers de bois flotté sur le Rhône par les radeliers de Seyssel. Dans le même temps, le pontife fait planter, par des vignerons venus de Cahors, le premier vignoble pontifical.

On dit que c’est encore l’amour du bon vin qui décide sa Sainteté, en 1317, à acquérir auprès de Jean II, Dauphin du Viennois, le terroir et la ville de Valréas. Cet achat est conclu le 13 août 1317 pour 16 000 livres parisis que Jean XXII va récupérer par imposition sur les villes et les villages du Comtat Venaissin. Et c'est le 20 septembre 1325 qu'il achète à Giraud Amic de Sabran son vignoble de Séoule (aujourd’hui Sylla), sur le terroir de Saint-Saturnin-lès-Apt.

À la même période le pontife fait construire d’autres châteaux neufs à Bédarrides, Barbentane, Châteauneuf-de-Gadagne (alors Giraud-Amic), Noves et Saint-Laurent-des-Arbres. Pour les décorer et orner, il fait venir Pierre du Puy, un franciscain de Toulouse qualifié de « peintre du pape », assisté de Pierre Massonnier. Entre 1316 et 1322, l’architecte de tous ces chantiers est Guillaume Giraud de Cucuron, que le pape va combler de bénéfices à Noves, Saint-Andiol et faire chanoine de Saint-Agricol d’Avignon.

En 1322, quand l’abbé de Cluny rétrocède à Jean XXII Pont-de-Sorgues où depuis 1274 était installé l’atelier de frappe des monnaies pontificales, le pontife y fait aménager le premier palais des papes dans le château ayant appartenu aux comtes de Toulouse[N 12].

La restructuration des diocèses occitans

Puis, entre 1317 et 1318, ce fut une énorme mutation que fit subir le pape à la majorité des diocèses du sud de la France. Celui de Toulouse, fut amputé des diocèses de Saint-Papoul, le 22 février 1317, de Lombez, le 11 juillet 1317, et de Lavaur, le 26 septembre 1317. Pour faire passer sa réforme, Jean XXII jugea politique d'élever l’évêché toulousain au statut d’archevêché le 26 mai 1317. L’archidiocèse de Narbonne, quant à lui, fut amputé des diocèses d’Alet, après la suppression de l’éphémère évêché de Limoux, et de Saint-Pons-de-Thomières, le 1er mars 1318.

Du diocèse de Clermont fut sorti celui de Saint-Flour, le 22 février 1318 ; du diocèse d’Albi, Castres, en 1317, et de celui d’Agen, Condom, en 1317. Le diocèse de Poitiers se vit retirer ceux de Luçon et de Maillezais, le 13 août 1317 ; celui de Cahors, Montauban, le 25 juin 1317 ; Pamiers, ceux de Rieux, le 11 juillet 1317, et de Mirepoix, le 27 septembre 1317. Du diocèse de Périgueux, ce fut Sarlat ; de celui de Limoges, Tulle, et de Rodez, Vabres, tous constitués en évêché le 13 août 1317.

En multipliant ainsi les évêchés, le second pape d’Avignon, en bon cadurcien[N 13], remettait le pouvoir spirituel à des prélats citadins, alliés naturels de la bourgeoisie marchande. Jean XXII n'oublia pas la ville des comtes-évêques de Cahors en y créant en 1332 une université afin de renforcer cette élite.

Réorganisation du Comtat Venaissin

Afin d’asseoir sa puissance en tant que comte du Venaissin, Jean XXII informe le grand maître Foulques de Villaret, le 13 juin 1317, qu’il désirait se faire restituer toutes les possessions que les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem gérait dans le Comtat depuis 1276.

L’ordre de l’hôpital, mal dirigé par Foulques de Villaret, était très endetté. En 1319, les chevaliers déposent Foulques et le remplacent par Maurice de Pagnac. Jean XXII convoque les deux protagonistes à Avignon. Pour éviter la dilapidation des possessions, il interdit les aliénations des terres et met en place des ressources nouvelles. Il sauve ainsi cet ordre prestigieux.

Il entreprit ensuite de restructurer l’administration de ses États. Par la « bulle de dismembration », en date du 12 avril 1320, il autorisa son neveu Arnaud de Trian, Recteur du Comtat, à quitter Pernes pour s’installer à Carpentras qui devint ainsi la nouvelle capitale du Venaissin[N 14].

Le 18 juin 1319, il nomme sur la recommandation des dignitaires de l'Ordre le Prieur de Provence Hélion de Villeneuve Grand Maître des hospitaliers[7]. le pape se fait céder les biens gérés par l’Ordre dans le Comtat[N 15]. Les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem se dépossèdent de tous leurs fiefs comtadins, des droits relevant de l’ancienne baillie du Temple à Richerenches ainsi que de la majorité de leurs biens propres.

La croisade des Pastoureaux

Article détaillé : Croisade des Pastoureaux.À la suite d’un pèlerinage au Mont-Saint-Michel, des groupes de Miquelets, essentiellement de jeunes paysans du Nord de la France, s’étaient organisés pour partir en croisade. Ce sont les Pastoureaux. Ce vaste mouvement populaire est soutenu par les prêches enflammés d’un bénédictin apostat et d’un prêtre interdit pour sa conduite, qui les ont convaincu de l’urgence du « Saint Voyage » pour aller combattre les infidèles. Par bandes entières, ces Pastoureaux convergent vers Paris où ils entrent le 3 mai 1320[8]. Cinq jours plus tard, averti de ce mouvement incontrôlé et subversif, Jean XXII lance l’excommunication contre tous ceux qui se croisent sans l’autorisation pontificale.

Après quelques pogroms, ils se laissent convaincre de quitter Paris recrutant sur leur passage de nouveaux adeptes. Au début du mois de juin, les Pastoureaux traversèrent la Saintonge et le Périgord, qu’ils dévastent et pillent. De plus en plus nombreux, ils entrent en Guyenne. Arrivés dans l’Agenais, ils se divisent en deux groupes. Le premier traverse les Pyrénées par le chemin de Saint-Jacques pour continuer ses massacres en Espagne[N 16]. Le second groupe remonta la vallée de la Garonne massacrant cagots[N 17] et juifs.

Mis au courant du carnage, Pierre Raymond de Comminges, que Jean XXII venait de nommer archevêque de Toulouse, écrit au pape pour lui demander aide et conseil. Le pape accuse alors le roi de France d’irresponsabilité et s’étonne, auprès de son légat Gaucelme de Jean, « que la prévoyance royale ait négligé de réprimer les excès et le pernicieux exemple des Pastoureaux, qu’on devrait plutôt appeler loups, rapaces et homicides, dont les procédés offensent gravement la Majesté Divine, déshonorant le pouvoir royal et préparant, pour tout le royaume, des dangers inexprimables si on ne les arrête pas ».

Ce qui n’empêche point, le 25 juin, les Pastoureaux de s’en prendre aux juifs d’Albi et de Toulouse. Quatre jours plus tard, ils sont aux portes de Carcassonne où l’armée royale les attend. Placée sous le commandement d’Aimeric de Cros, le Sénéchal du Languedoc, elle a le soutien des troupes du jeune Gaston II de Foix-Béarn, alors âgé de douze ans. Les Pastoureaux sont écrasés.

Les rescapés du massacre s’enfuient vers la région de Narbonne. Les consuls, avertis par le Sénéchal, mettent leur cité en état de défense[N 18]. Le pape écrit à l’archevêque Bernard de Fargues pour qu’il fasse de même. Les routes et les cols sont barrés et l’on pend systématiquement les chemineaux, les fuyards et tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un Pastoureau. Bref il n’en resta plus un seul en Languedoc à l’automne 1320[N 19].

Le pape spolie les juifs

Mais les malheurs des juifs n’en étaient pas finis pour autant. Charles IV de France, troisième fils de Philippe le Bel, après la mort de son frère Philippe, est couronné à Reims par l’archevêque Raymond de Courtenay, le 9 février 1322. Considérant que son Trésor est par trop vide, il n’hésite pas à poursuivre la politique de son père et fait expulser les juifs de France afin de récupérer leurs biens. Jean XXII trouve la mesure excellente et, pour ne pas être en reste, il fait de même avec les juifs d’Avignon et du Comtat qui se réfugient en Dauphiné et en Savoie. Pour parfaire l’expulsion, le pape juge utile et nécessaire de faire jeter à bas les synagogues de Bédarrides, Bollène, Carpentras, Le Thor, Malaucène, Monteux et Pernes[N 20].

Cette chasse aux juifs n’empêche pas la justice royale de se pencher sur le cas d’un brigand gascon du nom de Jourdian de l’Isle. Ses actes lui valent d’être arrêté en mai 1322, à la veille de la Trinité. C’est un neveu par alliance de Jean XXII. Accusé de viols, assassinats, rapines et brigandages, il est condamné à mort et exécuté le mois suivant[N 21].

Le pape conteste en vain les innovations musicales

Le compositeur et théoricien Philippe de Vitry ayant publié vers 1320 à Paris son fameux traité Ars Nova qui faisait le point sur un certain nombre d'innovations en matière de Notation musicale qui allaient permettre aux compositeurs de l'époque de s'affranchir notamment de certaines contraintes rythmiques et d'enrichir le langage musical, le pape, sollicité par certaines autorités ecchésiastiques, rédige en 1324-1325, la Décrétale Docta sanctorum patrum dans laquelle il fustige[9] ces innovations et leurs conséquences : « ils mettent toute leur attention à mesurer les temps, s'appliquent à faire les notes de façon nouvelle, préfèrent composer leurs propres chants que chanter les anciens, divisent les pièces ecclésiastiques en semi-brèves et minimes ; ils hachent le chant avec les notes de courte durée, tronçonnent les mélodies par des hoquets, polluent les mélodies avec des déchants et vont jusqu'à les farcir de « triples » et de motets en langue vulgaire ».

Cette décrétale resta sans effet et le Pape en prit son parti puisqu'il finit par témoigner à Philippe de Vitry son estime en le comblant de bénéfices et en l'invitant à Avignon.

Politique extérieure

Italie du Nord

Bénéficiant de la protection des Royaume de France et de Naples, la papauté n'est plus vulnérable aux intrigues italiennes ou à une intervention de l'armée impériale en Italie. Par contre le pape est conscient de la prééminence des gibelins[N 22]. dans les villes du nord de l'Italie et s'inquiète en particulier de la puissance de Matteo Visconti[10]. A la mort de l'empereur Henri VII en 1313, il y a concurrence entre Louis de Bavière et Frédéric d’Autriche avec une double élection faite respectivement à Aix-la-Chapelle et à Bonn.les princes s'étant divisé en deux factions, le Jean XXII, pense pouvoir en profiter: il refuse de choisir entre les deux élus. Il déclare l'Empire vacant et nomme le roi de Naples Robert le Sage vicaire pour l'Italie le 14 mars 1314[11]. Le conflit tourne à l'épreuve de force avec les gibelins: Matteo Visconti, le maître de Milan excommunié, envoie son fils Marco Visconti assiéger Gênes. Le Robert le Sage débloque la ville le 21 juillet 1318[10]. Le légat Bertrand du Pouget, envoyé à la tête d'une armée pontificale pour appliquer la décision s'acquitte de sa tache avec rudesse et s'attire de nombreuses inimitiés[12].

Le pape et l’empereur

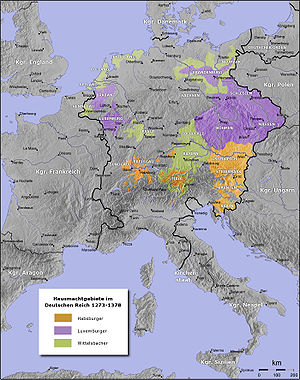

L'empire au XIIIe et XIVe siècle Possessions des Wittelsbach Possessions des Habsbourg Possessions des Luxembourg

L'empire au XIIIe et XIVe siècle Possessions des Wittelsbach Possessions des Habsbourg Possessions des Luxembourg

Louis IV de Bavière, vainqueur de Frédéric d’Autriche à Mühldorf le 28 septembre 1322, entreprend de faire valoir ses droits en Italie et proteste contre l’occupation de la Lombardie « terre d’empire » par les troupes pontificales et angevines. Intervenant militairement en faveur des Visconti, il délivre Milan assiégée le 28 juillet 1323 et occupe Pavie[13]. et prend contact avec les milanais qui se posent en vicaires du roi des Romains et se heurtent aux représentants du pape. Ce conflit soulève une question de principe : le pape prétend être le vicaire de l'empire en Italie pendant la vacance du trône impérial. Or, à ses yeux le trône est vacant puisque la désignation de Louis de Bavière n'a pas obtenu l'approbation pontificale[14]. Le 8 octobre 1323, le pape déclare que le « Bavarois » a usurpé les droits dont il fait usage ; s'il n'y renonçait pas dans les trois mois, il serait excommunié ; en attendant, le vicariat d'empire en Italie reviendrait au roi de Naples, Robert d'Anjou. Cet ultimatum est le point de départ d'une querelle qui durera près d'un quart de siècle. L'empereur dépêche une armée dans la péninsule et répond qu'il tient l'Empire de Dieu seul grâce à l'élection des princes et donc que son élection ne requiert aucune confirmation et que la seule prérogative papale en la matière est de le couronner.

Jean XXII qui est peu conciliant de caractère, doit faire comprendre au monde chrétien que le déplacement de la papauté de Rome à Avignon n'affecte aucunement l'autorité du successeur de Pierre. Excellent juriste, il entend faire appliquer à la lettre les textes canoniques. Loin de se soumettre, Louis de Bavière riposte en publiant trois « appellations », entre décembre 1323 et mai 1324: destinées en principe au pape, elles s'adressent aussi à tous ceux qui sont capables en Allemagne, dans les villes surtout, de discerner les enjeux du débat. Jean XXII l'excommunie le 23 mars 1324[13]. De son côté, de la chapelle des Teutoniques de Sachsenhausen, Louis lance un appel au concile général pour juger le pape, accusé d'hérésie et d'usurpation de bien d'autrui. Les papes d'Avignon qui vivent dans l'opulence se heurtent depuis des années à l'opposition des ordres mendiants et Louis de Bavière, accueille et soutient les Franscicains. Le 22 mai, l’alliance entre l’empereur excommunié et les franciscains spirituels est rendue publique[N 23]. Ce front uni est aussi inattendu que dangereux. Aussi le 11 juillet, le pape déclare le Bavarois déchu de ses droits impériaux et contumax. Le 14 juillet 1324, Jean XXII dépose Louis de Bavière[13].

Les franciscains soutiennent l’Empire…

Mais, Louis de Bavière sait que le pape est vulnérable et ne cède pas. Le coût de la réorganisation du Saint-Siège en un état moderne lui suscite des ennemis: la levée des annates et la centralisation, mécontentent les collateurs ordinaires dont elle rogne les prérogatives et pousse à bout les contribuables impitoyablement pressurés[15]. La fraction de l'ordre franciscain qui prône une pauvreté radicale se dit profondément scandalisée par la richesse des dignitaires ecclésiastiques ; certains de ces « Spirituels » professèrent le joachimisme qui annonçait l'irruption d'une ère nouvelle. Condamnés par la papauté, persécutés à l'intérieur de leur famille religieuse, ils pouvaient penser qu'ils étaient seuls à être marginalisés ; or, en 1323, nombreux sont ceux qui contestent le poids de la fiscalité papale , l'accusant de servir à financer les fastes de la cour Avignonaise. Dans les fait, Jean XII refusait le luxe des cours princières même s'il n'était pas austère[15]. Les Fraticelles eurent la surprise de voir la majorité de leurs confrères, ministre général en tête, les rejoindre dans l'opposition au pape: celui-ci venait de condamner une opinion partagée par la plupart des franciscains : la pauvreté personnelle du Christ. En promulguant ce texte Jean XXII se fait des adversaires dans toute la chrétienté et nombre de théologiens de talent, tel Guillaume d'Occam[N 9] qui les rallient. Louis de Bavière en joue et accueille les franciscains en rupture de ban auxquels se joint Marsile de Padoue dont l'œuvre maîtresse, le Defensor pacis, subordonne le pouvoir spirituel au temporel[16]. Conseillé par cet état-major, Louis se rend à Rome décide de se faire couronner à Rome. Il descend en Italie avec son armée et met fin, à une série de succès militaires du Légat Bertrand du Pouget qui a rallié l'Émilie et la Romagne, occupé Modène, Parme et Reggio à l'été 1326 et soumis Bologne (qui pourrait être une capitale pontificale plus stable que Rome) en février 1327[17].

En Avignon une algarade entre Michel de Césène et le pontife déclenche une tempête. Le 9 avril 1327, Jean XXII se permet de traiter le général des franciscains de « tyran, fauteur d’hérésie et serpent réchauffé dans le sein de l’Église ». Assigné à résidence, Césène s’attend à être arrêté à tout moment. C’est alors que l’on apprend à la Cour pontificale que Louis de Bavière et ses troupes impériales sont entrés en Italie. Arrivé à Trente, il déclare que Jean XXII – qu’il n’appelle plus que le « prêtre Jean » ou « Jacques de Cahors » – est hérétique et indigne du trône de saint Pierre. Puis, il quitte le Trentin le 15 mars pour rejoindre la Lombardie.

Le 27 mai, Michel de Césène et Guillaume d'Occam, accompagnés de François d’Ascoli, Bonagrazia de Bergame et Henri de Talheim, s’éclipsent d’Avignon. À Aigues-Mortes, ils sont rejoints par le cardinal Pierre d'Arrablay qui tente de les convaincre de retourner dans la cité papale. Sa mission échoue. Les cinq franciscains embarquent et passent par Pise au cours du mois de juin 1327. L’archevêque pisan, Simone Saltarelli, en informe aussitôt le Siège Apostolique d’Avignon. Le 11 octobre 1327, alors que Louis de Bavière entre dans Pise, Simone Saltarelli quitte la ville avec ses familiers et nombre de clercs. Il se réfugie à Sienne, puis à Massa Maritima le 7 janvier 1328, ensuite à Florence et, pour terminer, s'installe à Avignon auprès du pape.

Poussé par les franciscains, l'empereur excommunié qui est attendu par les gibelins comme celui qui pourra s'opposer au légat du Pape se rend rapidement impopulaire par de nombreux impairs. le 31 mai 1327, à Milan, il reçoit la couronne des roi lombard des mains d'un évêque excommunié , car l'archevêque s'est absenté pour ne pas officier. Il fait arrêter Galeazzo Visconti qui l'a pourtant reçu fastueusement mais manifeste trop d'esprit d'indépendance. L'empereur se croyant tout permis nomme trois évêques. Sa popularité s'effondre même chez les gibelins les plus convaincus: pour rentrer dans Pise il doit assiéger la ville pendant un mois[17]. Rome lui ouvre ses portes plus pour se venger du transfert de la papauté à Avignon que par attrait pour l'empereur. Le légat Giovanni Orsini ayant ordonné à tout le clergé de quitter la ville, c'est Sciarra Colonna, un membre puissant de la noblesse romaine qui en tant que représentant le peuple romain qui couronne l'empereur, le 17 janvier 1328. En recourant à des laïcs pour sacraliser une fonction qui est en partie religieuse Louis de Bavière perd tout son crédit. Le pape saisit l'occasion pour déclarer la déchéance de l'empereur le 3 avril 1328. Seule l'incapacité de électeurs à s'entendre empêche l'élection d'un nouvel empereur[18].

… et font sacrer un antipape

Le 9 avril, l'empereur est rejoint à Rome par Michel de Césène et Guillaume d'Occam. Ils lui apportent leur soutien et il n’est pas négligeable, le général des franciscains justifiant sa présence par un axiome très occamiste : « Tout pape peut errer dans la foi ou dans les mœurs, mais l’Église prise dans son ensemble n’erre jamais ». Cela pousse Louis à surenchérir: le 14 avril, il déclare Jean XXII déposé pour hérésie. Michel de Césène et Guillaume d'Occam n’ont aucune peine à convaincre le Bavarois qu’il lui faut un nouveau Souverain Pontife à sa convenance. Souhaitant s'assurer le soutien des romains, il édicte le 23 avril que le pape ne pourrait plus quitter Rome sans leur accord et qu'il ne devrait pas s'éloigner plus de 2 jours[18]! Mais aucun cardinal n'a abandonné le pontife et il se passe donc d'élection: il désigne le franciscain Pietro Rainalucci da Corbara sur proposition de Michel de Césène. Il fait valider cette désignation par acclamation par le peuple Romain. L'antipape prend le nom de Nicolas V et est couronné à Saint-Pierre le 22 mai 1328[19]. Le pontife n'étant reconnu par aucun évêque, il promeut seize clercs mais aucun n'est reconnu dans son diocèse: l'audience de Nicolas V se limite à des couvents de Franciscains[19]. Louis de Bavière nomme alors Marsile de Padoue « Vicaire au spirituel » de Rome avant de s’en retourner à Pise annoncer qu’il repasserait sous peu le col du Brenner[N 24].

Dans cette affaire, Louis de Bavière s'est complètement discrédité : La chrétienté, reste fidèle à Jean. Il sort de Rome sous les huées le 4 aout 1328. Il s'établit à Pise après avoir ravagé le Duché de Spolète. Nicolas V ne peut se maintenir à Rome et doit fuir et rejoindre l'empereur à Pise en janvier 1329, dérogeant ainsi à l'édit du 23 avril. Apprenant que les Visconti se rapprochaient du Légat Bertrand du Poujet, Louis redoute de voir se fermer l'itinéraire d'un retour en Italie. Il quitte précipitamment Pise pour soutenir les gibelins de Lombardie, mais il trouve porte close. Pendant ce temps, Bertand du Pouget renforcé par une armée florentine exerce une répression féroce contre les gibelins. Louis de Bavière regagne la Germanie[N 25] et la Ligue gibeline privée de chef et de raison d'être se dissout en 1330[20]. Rassurées par leur prochain départ d’Italie, le 12 août, les cités de Florence et de Pise jugent opportun de signer la paix avec les Impériaux.

Nicolas V est isolé, après maints périples[N 26], il se réfugie, le 11 avril 1329, chez le comte de Donoratico. Celui-ci obtient la vie sauve du franciscain au bout d’un an de transactions. L’antipape doit accepter de se soumettre et faire amende honorable[N 27]. Livré à Jean XXII, il abdique le 25 aout et abjure publiquement ses erreurs le 6 septembre. Selon l’expression des chroniqueurs de l’époque, « le pape le traite en ami et le garde en ennemi ». Il meurt consigné dans le palais pontifical le 16 octobre 1333.

Louis de Bavière très affaibli se met en quête d'une solution négociée. Mais les points de vue sont inconciliables et les négociations durent 7 ans sans aboutir: Louis veut bien reconnaître ses fautes, mais il refuse catégoriquement de faire dépendre l'exercice de son pouvoir de l'approbation du Saint-Siège ; or le Saint-Siège maintient cette exigence. Benoît XII, qui succède en 1334 à Jean XXII, est plus souple que son prédécesseur mais ne cède pas sur la question de l'approbation papale. Aux divergences de fond venaient s'ajoutent les lenteurs d'une procédure canonique extrêmement complexe.

Jean XXII et l’Espagne

La mort du roi Sanche de Majorque le 4 septembre 1324 avait entraîné un conflit entre Jaime III (ou Jacques) de Majorque neveu du défunt mais âgé seulement de 10 ans et Jaime II d’Aragon. Jean XXII intervint et fit accepter Philippe de Majorque comme tuteur du jeune roi. Les perpignanais s’étant emparés du jeune roi, l’interdit fut jeté sur Perpignan. Un compromis fut trouvé le 24 septembre 1325 : Jaime II d’Aragon renonçait à tous ses droits sur Majorque et Jaime III de Majorque devait épouser la fille de l’infant Alphonse grâce à une dispense pontificale. Jean XXII accorda cette dérogation après que le roi d’Aragon eut pacifié la ville de Perpignan et rendu le jeune roi de Majorque au régent Philippe. Jean XXII remportait ainsi un brillant succès politique.

Le royaume de Naples

Le roi de Naples, Robert d'Anjou, comte de Provence, avait, depuis son second mariage avec Sancia de Majorque, écouté d'une oreille favorable les thèses des fraticelles. Parmi les ordres mendiants, Jean XXII avait fait son choix et aux franciscains, partisans de la pauvreté absolue de l'Église, il privilégia l’Ordre des dominicains qui défendait la notion de pauvreté relative de l’Église.

La canonisation de Thomas d’Aquin

À Avignon, durant le premier semestre 1323, on ne parla que de la canonisation de Thomas d’Aquin, théologien dominicain dont le procès commencé en 1318 s'était terminé en 1322.

Thomas d’Aquin étant issu de la famille des comtes d’Aquino, dans le royaume de Naples, cela servit de prétexte à Jean XXII pour inviter à cette cérémonie Robert d’Anjou afin de tenter de le remettre dans le droit chemin de la vérité. Le comte-roi assista en personne au consistoire 18 juillet 1323 au cours du quel le pape proclama la sainteté de la vie et des moeurs du futur « Docteur Angélique ».

Les frères de la Pauvre Vie et les Angevins de Naples

Philippe de Majorque[N 28], beau-frère du roi Robert et « mystique étrange et révolutionnaire », juge judicieux, quant à lui, de s’affronter vivement à la papauté. Le 6 décembre 1329 (« jour saint Nicolas »), dans un violent prêche, il défend, contre Jean XXII, les béguins et ses frères de la Pauvre Vie, une branche des fraticelles ou « zelanti » en Italie. Grâce au couple royal, ce franciscain avait pris une place décisive dans la Cour angevine. Ce fut d’ailleurs à sa demande que Delphine de Sabran, amie et confidente de la reine Sancia, prononce, en 1331, ses vœux de pauvreté. Pour réaliser sa promesse elle dut vendre les seigneuries et le patrimoine foncier que lui avait légué, en 1317, son défunt époux Elzéar, comte d’Ariano.

Sous la double influence de Philippe de Majorque et de la comtesse de Sabran, la Cour de Naples était devenu un repaire de déviants franciscains. Les chapelains royaux, Andrea de Galiano et Pietro de Cadeneto, soutenaient les thèses de Michel de Césène. Roberto de Mileto, autre éminence grise de la Cour, était un proche d’Angelo Clareto, tête pensante des fraticelles. La reine Sancia avait même accueilli deux évêques en rupture de ban, Giovanni de Bartholeo, relevé de son siège de Calvi, et Guillaume de la Scala, qui était devenu son confesseur.

Divergences avec le roi Robert

Jean XXII souhaite profiter de l'affaiblissement de l'empereur pour prendre le contrôle de toute l'Italie. Jean de Luxembourg, dit l'Aveugle, roi de Bohême et fils d'Henri VII qui avait été évincé de l'élection de Louis IV car trop jeune, a des vues sur la Lombardie. L’Italie du nord est en proie à de nombreux conflits. La ville de Brescia est l’objet de l’un d’eux: Cette ville guelfe assiégé par les gibelins fait appel à Jean de Bohème. Ainsi il y répond en décembre 1330 et les ayant libéré est comme maitre par les Brescians. Lancé contre les gibelins, il met la main en 1331 sur les villes gibelines de Bergame, Pavie, Verceil et Novare. Il continue son offensive et s'empare de villes aux confins des états pontificaux: Parme, Reggio et Modène. Il prend aussi Luques ce qui inquiète les Florentins. Des négociations s'engagent avec les autorité pontificales et le 17 avril 1331 Jean de Luxembourg restitue Parme, Reggio et Modène mais les récupère comme fiefs tenu du Saint-Siège[21]. On imagine créer un royaume guelfe en Italie du Nord subordonné à l'autorité pontificale équivalent au Royaume de Naples pour l'Italie du Sud. Cela permettrait aussi de limiter les possibilités pour Robert d'Anjou de soumettre la papauté à un véritable protectorat. Jean de Bohème, fréquente de longue date la cour de Philippe VI[22]. Le roi de Bohême a besoin du soutien français dans les affaires lombardes et négocie à Fontainebleau un traité d'alliance qui serait cimenté par le mariage d'une de ses filles avec le futur Jean le Bon. Les clauses militaires du traité de Fontainebleau stipulent qu'en cas de guerre, le roi de Bohême se joindrait à l'armée du roi de France avec quatre cents hommes d'armes si le conflit se déroule en Champagne ou dans l'Amiénois ; avec trois cents hommes, si le théâtre des opérations est plus éloigné. Les clauses politiques prévoient que la Couronne lombarde ne serait pas contestée au roi de Bohême s'il parvient à la conquérir ; et que s'il peut disposer du royaume d'Arles, celui-ci reviendrait à la France. Enfin la ville de Lucques est cédée au Roi de France. Mais le roi Robert, comte de Provence, ne peut qu’être hostile à ce projet soutenu par Jean XXII et les villes Italiennes ont depuis longtemps gouté à leur indépendance: il n'est plus possible dans les faits de leur imposer la soumission à un royaume guelfe comme c'est le cas en Italie du Sud. Guelfes et Gibelins s'allient et créent une ligue à Ferrarare qui met à mal les forces de Jean de Luxembourg et de Bertrand du Pouget[23]. Brescia, Bergame, Modène et Pavie tombent à l'automne 1332. Jean de Luxembourg retourne en Bohème en 1333 et Bertrand du Pouget chassé de Bologne par une insurrection en 1334[24].

Article détaillé : Guelfes et gibelins.Fin du pontificat

Controverse théologique sur la vision béatifique

Bien qu’il fût attentif à éviter les controverses, Jean XXII provoqua un grave différend qui eut un grand retentissement. Ce bourreau de travail et remarquable gestionnaire – il venait de restructurer efficacement les finances pontificales – décide de se mêler de théologie et fait une bulle au sens propre et figuré sur la vision béatifique. Dans un sermon à Notre Dame des Doms prononcé le 1er novembre 1331, commentant un texte de Bernard de Clairvaux, il affirma, contrairement à l’opinion générale des théologiens, que les âmes des justes ne contemplent pas Dieu avant la résurrection des corps et que c’est seulement après celle-ci qu’elles auront la contemplation de l’essence divine. Cette idée fut reprise dans deux autres sermons les 15 décembre 1331 et 5 janvier 1332. Dans ce prêche, Jean XXII conclut sa nouvelle orientation théologique en déclarant que les damnés n’iront en enfer qu’après la résurrection des corps.

Il y eut une insurrection dans l’Église qui ne sut plus à quel saint se vouer. Certains franciscains ravis recommencèrent à « dire du mal » du pape, ce nouvel Antéchrist. Mais leur général, Gérard Odon, défend les thèses pontificales et prononce le 19 décembre 1333 à Notre Dame de Paris un sermon reprenant les propos du pape.

En revanche les partisans de Louis de Bavière s’empressent de qualifier Jean XXII d’hérétique. Napoléon Orsini, le cardinal au train de vie le plus opulent du Sacré Collège et qui avait été à l’origine de son élection, lâche le pape, se rapproche de ses ennemis les spirituels. On parla de destitution. Philippe de Majorque fut même pressenti pour lui succéder. Ce frère de la Pauvre Vie, était le candidat du cardinal Napoleone qui œuvra ouvertement pour un concile déposant le « pape hérétique ». Le pape est alors appelé par dérision Jacques de Cahors. Une assemblée de prélats et de théologiens réunie le 19 décembre 1333 se prononce contre la doctrine pontificale. La Sorbonne ne manque pas de faire part au roi de France de ses inquiétudes… L’archevêque Pierre Roger est immédiatement mandé à Avignon où il arrive à la fin du mois de février 1332 et fait un prêche devant le pape sans le sermonner[N 29].

Le sagace sermon avignonnais de Pierre Roger avait tant charmé Jean XXII qu’il le désigne pour prêcher, à Paris, le sainct voyage d’Oultre Mer, une croisade qui n’eut jamais lieu. Et, gravement malade, le pape se rétracte le 3 décembre 1334.

La dernière initiative pontificale

Les nouvelles venues des plats pays du nord étaient peu rassurantes. Le duc Venceslas de Brabant était en butte aux menaces de guerre de ses voisins depuis qu’il avait accueilli Robert d’Artois, le beau-frère félon du roi de France. Le 1er mars 1334, l’affaire parue assez sérieuse à Avignon pour que le pape envoie en légation Hugues Aimeric, évêque du Tricastin, et Jean Artaud, évêque de Marseille. Ils partirent quatre jours plus tard porteurs de missives pour le duc de Brabant, les échevins de Malines et Louis de Nevers, comte de Flandre[N 30].

Décès

Le 4 décembre 1334, à l'aube, Jean XXII mourait à 90 ans. Ainsi disparaissait un pape d’une conduite irréprochable, doué d’une puissance de travail exceptionnelle. Contrairement à ce qui a pu être affirmé, il ne s’adonna pas aux sciences occultes ; il accorda cependant, comme ses contemporains, un certain crédit aux « cornes » et aux « langues de serpents » destinées à déceler la présence de poisons dans les aliments. Jean XXII a été avant tout le grand organisateur de l'administration pontificale et de la structuration du fonctionnement ordinaire de l'Église. Il a étendu la réserve des collations, mis en place une fiscalité sur les bénéfices, créé les rouages d'un gouvernement central. Il se montra un excellent gestionnaire et laissa une trésorerie importante à son successeur.

Jean XXII qui avait fait agrandir l’église Notre Dame des Doms et restaurer les portails, désira que sa dépouille mortelle y eut sa sépulture. Son neveu, Jacques de Via décédé en 1317, s’était déjà fait enterrer dans une chapelle de cette église. Le tombeau de Jean XXII fut un magnifique monument qui servit de modèle à ses successeurs. Il s’agit d’un tombeau à dais en pierre fine de Pernes avec de multiples clochetons[25]. Malheureusement, ce monument attribué au sculpteur anglais Hugues Wilfred a été mutilé à la Révolution et mal restauré. Toutes les statuettes qui garnissaient les niches ont disparu sauf deux qui se trouvent au musée du Petit Palais[26] . La statue du pape brisée a été remplacée par celle d’un évêque.

Bulles

Les Bulles de Jean XXII, sont contenus dans 70 volumes manuscrits.

- 1317 - de canonisation de Saint-Louis de Toulouse

- 1317 - du 13 juin, reconnaissant l'Ordre de Montesa, affilié à Cîteaux, réunissant dans le Royaume de Valence, dépendant du roi d'Aragon, les biens de l'Hôpital et du Temple.

- 1317 - du 7 octobre: " Sancta Romana ", désignant les spirituels franciscains, apostoliques, bégards et tenants du Libre Esprit, dit Fraticelles, imposant la hiérarchie des 3 vertus monastiques: l'obéissance, la chasteté et la pauvreté.

- 1317 - " Spondent quas non exhibent ", condamnant, les alchimistes à des amendes et déclare infâmes, les laïcs s'adonnant à l'art hermétique, et dégradant les religieux qui s'y adonnent.

- 1318 - Elargissant les pouvoirs donnés aux inquisiteurs pour intenter des procès aux sorciers.

- 1318 - Reconnaissant Cambridge, comme Université.

- 1319 - du 15 mars, reconnaissant les Chevaliers du Christ; Ordre du Christ (Portugal)

- 1319 - du 27 octobre, ordonnant la sécularisation de l'église de Saint-Malo[27].

- 1320 - du 12 avril: " Bulle de dismembration ", autorisant son neveu, Arnaud de Trianà quitter Pernes, pour Carpentras, nouvelle capitale du Comtat Venaissin, plaçant la seigneurie de Carpentras sous son autorité et sa juriction temporelle[28].

- 1320 - Ordonnant de dépouiller de l'habit religieux le frère Bernard Délicieux.

- 1322 - Remettant en cause le principe de la pauvreté du Christ et des Apôtres.

- 1322 - du 8 décembre" Ad conditionem canonum "

- 1323 - du 12 novembre: " Cum inter nonnulos " condamnant, la doctrine de la pauvreté du Christ et des Apôtres.

- 1326 - Chargeant l'abbé de l'Abbaye de Saint-Martin de Nevers, d'excommunier Bernard Marchand, officier de justice séculiére à Autun, coupable d'avoir emprisonné un moine, avec copie à l'abbé de l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun[29].

- 1329 - du 14 février, instituant le Collège de Gaillac, dans le Tarn

- 1329 - du 27 mars: " In gro Dominico " condamnant à titre posthume les 28 propositions de Maître Eckhart.

- 1331 - Sur la vision béatifique

- 1334 - Séparant l'Italie de l'Empire d'Allemagne ( jamais mise en oeuvre par ses successeurs)

- 1334 - " Ne super his "

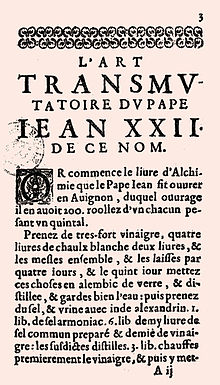

Jean XXII et l'alchimie

La situation de Jean XXII par rapport à l'alchimie est paradoxale. D'un côté il a promulgué la décrétale Spondent quas non exhibent (1317) contre les alchimistes.

- "Ils promettent des richesses qu'ils ne produisent pas, les pauvres alchimistes, et, en même temps, eux qui s'estiment sages, tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Car, sans aucun doute, les maîtres de cet art d'alchimie se leurrent les uns les autres... Ces mêmes hommes dissimulent par des paroles leur imposture, jusqu'à feindre enfin, dans une transmutation truquée, l'or et l'argent véritables que la nature interdit d'être. Parfois leur témérité va jusqu'à frapper les caractères de la monnaie publique sur du métal honnête devant des yeux honnêtes, et par ce seul moyen ils dupent le peuple ignorant du feu alchimique. (...) Nous décidons par cette constitution édictale que quiconque aura fait de l'or ou de l'argent de cette manière... qu'il soit contraint de payer au Trésor public, pour distribuer aux pauvres, à titre de peine, une quantité d'or ou d'argent égale à celle de l'or alchimique..."[30]

D'un autre côté, deux traités d'alchimie sont attribués à Jean XXII : L'elixir des philosophes [1], L'art transmutatoire [2][31].

Dans la fiction

La figure du cardinal Duèze, devenu pape sous le nom de Jean XXII, a été popularisée par le feuilleton télévisé Les Rois maudits, adaptation de la série romanesque éponyme de Maurice Druon : son personnage, apparaissant dans plusieurs épisodes, y est interprété par Henri Virlojeux (puis par Claude Rich dans la version de 2005).

Une série télévisée en huit épisodes, diffusée sur France 2 en 2007, La Prophétie d'Avignon, avec Louise Monot, se réfère au pontificat de Jean XXII.

Bibliographie

- Chroniques contemporaines

- G. de. Nangis, Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 à 1300 avec les continuations de cette chronique de 1300 à 1368, T. I et II, Société de l’Histoire de France, Paris,1843.

- J. Froissart, Chroniques, texte et notes de Kervyn de Lettenhove, Bruxelles (cf. T. IV à VIII), 1868.

- J. Froissart, Chroniques, texte et notes de Siméon Lucé, Paris (cf. T. IV à VIII), 1873 – 1874.

- J. Le Bel, Chronique de Jean le Bel (1326-1361), texte et notes de J. Viard et E. Deprez, T. I et II, Vol. 1, 1326-juillet 1342, Vol. 2, Août 1342-1361, Société de l’Histoire de France, Paris, 1904-1905.

- Études générales

- É. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, sive collectio actorum veterum, Vol. I et II. Paris, 1693.

- Tessier, Histoire des souverains pontifes qui ont siégé dans Avignon, Avignon, 1774.

- Abbé André, Histoire de la monarchie pontificale au XIVe siècle ou la Papauté à Avignon, Paris, 1845

- J. B. Christophe, Histoire de la papauté pendant le XIVe siècle avec des notes et des pièces justificatives, T. I et II, Paris, 1853.

- J. B. Joudou, Histoire des souverains pontifes qui ont siégé à Avignon, Avignon, T. I et II, 1855.

- G. Mollat, Les papes d’Avignon 1305-1378, Letouzey & Ané, Paris, 1949, neuvième édition, 598 pages.

- Y. Renouard, La papauté à Avignon, Paris, 1954.

- É. G. Léonard, Les angevins de Naples, Presses Universitaires de France, Paris, 1954, 576 pages.

- B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, (1309 – 1376). Étude d’une société, Paris, 1962.

- D. Paladilhe, Les papes en Avignon, Paris, 1975.

- R.L. Mouliérac-Lamoureux, Le comtat Venaissin pontifical, 1229-1791, Publications de l’institut vauclusien d’études rhodaniennes, Vedène, 1977.

- B. Guillemain, Les papes d’Avignon (1309 – 1376), Paris, 1998.

- Florian Mazel, La noblesse et l’église en Provence, fin Xe- début XIVe siècle, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 2002.

- Jean Favier, Les papes d’Avignon, Fayard, Paris, 2006, 826 pages.

- Études particulières

- V. Vériaque, Jean XXII, sa vie et ses œuvres, d'après des documents inédits, Éd. Plon, Paris, 1883.

- Éd. Albe, Autour de Jean XXII. Hugues Gérard, évêque de Cahors : l'affaire des poisons, Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, T. XXIX, 1904.

- M. Mollat, Les changeurs d’Avignon sous Jean XXII, T. IV, Mémoires de l’Académie du Vaucluse, 1905

- L. Baudry, Guillaume Occam, sa vie, ses œuvres, ses idées sociales et politiques, Paris, 1949.

- M. Dykmans, Pour et contre Jean XXII. En 1333 : deux traités avignonnais sur la vision béatifique, Biblioteca Apostolica Vaticana, Rome, 1975.

- A. Boureau, Le pape et les sorciers : une consultation de Jean XXII sur la magie en 1320, École Française de Rome, 2004, ISBN 2-7283-0695-8

Notes et références

Notes

- Les cardinaux acceptèrent de se réunir en conclave à la seule condition « que nulle violence ne serait exercé sur eux et qu’ils ne serait pas contraints de rentrer en clôture pour procéder à une élection ».

- Jacques Duèze, cardinal de Porto au titre de Saint-Vital, avait été remarqué par Louis d’Anjou, évêque de Toulouse. Ce qui lui valut d’être favorisé par les comtes de Provence. En 1308, il monta sur le siège épiscopal de Fréjus et fut fait chancelier du royaume de Naples. Clément V le nomma évêque d’Avignon deux ans plus tard. Le palais épiscopal de Jacques Duèze étant devenu celui de son neveu Jacques de Via, en dédommagement, celui-ci reçut de son oncle le chapeau de cardinal et une Livrée.

- Louis d'Anjou avait été nommé évêque de Toulouse en 1296. Il s'était éteint à Brignoles en 1297, âgé seulement de vingt-cinq ans. Son procès avait été initié par Clément V dès 1307.

- En 1316, les franciscains étaient estimés à 30 000 religieux et occupaient mille quatre cent maisons.

- Depuis 1315, la France de langue d'Oïl subissait une telle pénurie de vivres que cette période de deux ans est considérée comme le premier grand cataclysme économique du bas Moyen-Âge. La famine fit d'énormes ravages tant à Paris que dans toutes les grandes villes du royaume qui manquèrent totalement de blé et de céréales. Le sel même, qui servait à conserver la viande, fit défaut. Aussi, selon le désir de Michel de Césène, Jean XXI autorisa les frères mineurs à faire désormais des réserves de blé et de vin, à posséder en propre greniers et chais. Ce fut cette clause de propriété qui souleva l'ire des partisans de la pauvreté absolue.

- Les spirituels occitans et les fraticelles italiens, partisans de la pauvreté de l'Église et de la thèse catharisante du mariage « sacrement mineur », avaient comme maîtres à penser Pierre-Jean Olieu (Olive), en Languedoc, et Ubertin de Casale, en Toscane. Le premier avait publié, en 1276, à Narbonne, un traité contre le mariage (un bordel privé) intitulé «De Perfectione Evangelica », le second, auteur de «Arbor Vitæ Crucifixæ », avait réussi à ce que les thèses du frère Olieu ne fussent pas condamnées par le concile de Vienne. Elles étaient popularisées en Languedoc par Bernard Délicieux et Mathieu de Bouzigues ; en Provence, par Jean Joli et Philippe Alquier de Riez. Tous prêchaient que l'Église était en train de pourrir, gangrenée par les vices et l'argent, en clamant : « C'est la Babylone, la grande prostituée qui mène à leur perte les hommes et les corrompt ».

- L'évêque de Pamiers, Jacques Fournier, était le futur pape Benoît XII. Il retint contre Bernard Délicieux deux chefs d'accusation : complot contre le roi de France avec l'infant Ferrand de Majorque, empoisonnement du pape Benoît XI avec des figues dans lesquelles le minorite aurait introduit une préparation concoctée par Arnaud de Villeneuve, le médecin pontifical. Ce second point, par trop comique, fut rapidement abandonné !

- Le jugement déclarait qu'il était ennemi de l'Inquisition, traître au roi de France et nécromancien. Bernard Délicieux fut emmuré (emprisonné) à Carcassonne et décéda peu après.

- Les thèses de Guillaume d'Occam avaient ému les éminents docteurs de la Sorbonne qui subodorèrent illico les risques extrêmes d'un agnosticisme. L'ayant convoqué à Avignon pour qu'il se justifie, Jean XXII avait écouté Guillaume d'Occam et considéré ses théories comme non erronées tout en étant assez hardies. Du coup, tous tremblaient de respect devant le « Docteur Invincible » et, dans son Ordre, ses propos passaient pour être paroles d'évangile. Le franciscain, poussant jusqu'au bout ses théories, les avait appliquées à la présence du Christ dans l'eucharistie et en arrivait à nier les preuves classiques de l'existence de Dieu. Non censuré par la papauté, Guillaume d'Occam le fut par la Sorbonne. Mais paradoxalement, le nominalisme qu'il prônait représentait une telle avancée face à une scolastique sclérosée, que ce fut à l'Université de Paris qu'il eut ses disciples les plus importants avec des docteurs aussi éminents que Jean Buridan, Jean Gerson et Pierre d'Ailly.

- Le château neuf, qui avait donné son nom au village de Châteauneuf, était celui de l’Hers sur la rive gauche du Rhône.

- Celui-ci avait été donné en 1157 par l’empereur Frédéric Barberousse à Gaufredi (Geoffroy), évêque d’Avignon par une charte datée de Besançon.

- L’Hôtel des Monnaies de Pont-de-Sorgues ne fut transféré à Avignon, dans l’actuelle rue Saluces, qu’en 1354.

- Les habitants de Cahors passaient pour d’aussi efficaces banquiers et hommes d’affaires que les Lombards ou les Florentins.

- La bulle du 12 avril 1320 plaçait sous l’autorité pontificale la seigneurie de Carpentras et sa juridiction temporelle. Le Recteur Arnaud de Trian était le fils du noble cadurcien Guilhem de Trian, époux de Huguette Duèze, sœur de Jean XXII.

- La Révérende Chambre Apostolique devenait Dame de Cairanne, Buisson, Villedieu, Roaix, Sainte-Cécile, la Garde-Paréol, Mornas, Bourbotan, Lapalud, Saint-Roman-de-Mallegarde, Pierrelatte et Solérieux. Rentraient dans son patrimoine une partie de Montaigu, une maison de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux et le douzième de Valréas ainsi que les commanderies de l’Hôpital à Pernes, Malaucène et Bonpas. Jean XXII fit construire sur le site de cette dernière une chartreuse. Situées hors des États pontificaux, tout en dépendant de Richerenches, les anciennes commanderies templières de Bourdeaux, Poët-Laval, Rochefort, Clansaye et l’Estagnol restèrent acquises aux chevaliers de Rhodes.

- Ces Pastoureaux entrèrent dans Jaca puis ils tuèrent sauvagement les juifs de Montclus avant de se diriger vers Pampelune, capitale de la Navarre. Jaime III d’Aragon mit fin à leurs sinistres exploits en envoyant son fils Alfonse les anéantir.

- Les cagots, dits aussi gafets ou crestiaas, étaient des réprouvés installés de part et d’autre des Pyrénées. Accusés d’être congénitalement atteint de la lèpre, ils vivaient dans des villages ou des quartiers à part.

- Aimeric de Cros avait envoyé aux consuls de Narbonne une missive expliquant : « Que plusieurs de ceux qu’on nommait Pastoureaux, sachant la capture qui venait d’être faite de plusieurs d’entre eux, avaient pris la fuite et tâchaient de se sauver du côté de Narbonne pour se soustraire à la peine qu’ils avaient si justement méritée par les actions qu’ils avaient commises contre la majesté royale ; qu’ainsi il leur adjoignait d’apporter toute la diligence possible pour se saisir de leurs personnes ».

- Philippe de Valois conduisit, en août 1320, les dernières bandes de Pastoureaux au siège de Verceil contre Galeazzo Visconti, fils du potentat de Milan.

- Ce fut la seconde expulsion des juifs du Comtat. La première avait été décidée le 13 mars 1302, par Mathias de Chiéti – dit Matthieu de Chéate – Recteur du Comtat Venaissin, qui les accusait de pratiquer l’usure.

- Jourdain de l’Isle fut attaché à la queue d’un cheval lancé au galop puis pendu par le col au gibet de Montfaucon.

- Le nom des Gibelins venait de Conrad Weibelingen, empereur germanique. « Légitimistes et partisans de l’empereur » (E. G. Léonard), ils souhaitaient que celui-ci, en tant que Vicaire du Christ, puisse régenter toutes les souverainetés laïques. Le gibelinisme s’appuyait sur le peuple. Les Guelfes (de l’allemand whelf) formaient le « parti de la banque et de l’autel ». Ils considéraient que le pape, lui aussi Vicaire du Christ, avait vocation à diriger et à régner sur toutes les sociétés humaines. Robert d’Anjou, malgré ses tendances fraticelles, se posait en tant que chef de file du guelfisme, dont le but était l’indépendance de l’Italie.

- Le 24 juin 1324, Marsille de Padoue remit solennellement à Louis de Bavière son traité « Defensor Pacis » (Défense de la paix) dans lequel il détaillait toute une argumentation contre les thèses pontificales. Reprenant et développant les thèmes laïques avancés par Guillaume de Nogaret, il justifiait l’indépendance de l’État face à l’Église. Ses idées fonderont, théoriquement, la future Pragmatique Sanction.

- En attendant le Bavarois imposait sa loi à Pise. En octobre 1328, en lieu et place de Simone Saltarelli, il fit nommer (mais non consacrer) par son antipape un nouvel archevêque en la personne de Giovanni di Bettino Nazzari di Lanfranchi. Mais ce fut Gherardho Orlandi, autre nouvel évêque d’Aléria, qui administra le diocèse tout en résidant à Montevaso.

- Louis V de Bavière était aussi accompagné par Guillaume d'Occam et Michel de Césène qu’il accueillit à sa Cour. Ce fut là et à Munich, qu’entre 1334 et 1339, Occam rédigea « Compendium errorum Iohannis papæ XXII ». Puis il s’attela dès 1338 à son important « Dialogus super dignitate papali et regia » qu’il publia en 1342. Dans ses « Huit questions à propos de l’autorité pontificale », il ne reconnaissait au pape qu’une fonction spirituelle. Pour lui, l’Église romaine devait être uniquement la fédération des Églises nationales. Enfin Guillaume d'Occam niait à la fois l’infaillibilité pontificale et celle des conciles généraux. Mais lors du chapitre général de l’Ordre, en 1348, il semble que le Docteur Invincible se réconcilia avec Clément VI. Il décéda à Munich un an plus tard.

- Le 19 février 1329, l’antipape Nicolas V, dans la cathédrale pisane, excommunia Jean XXII, qu’il tenta de présenter comme un fantoche vêtu en habit pontifical. Pour cela toute la cité de Pise fut frappée d’interdit par le pape.

- Avec ce revirement de situation l’archevêque Simone Saltarelli quitte Avignon et put rentrer dans Pise le 17 juin 1329.

- Comme la reine Sancia, seconde épouse du roi Robert d’Anjou, Philippe de Majorque était l’un des enfants du roi Jaime II de Majorque. Ils étaient apparentés aux Sabran par leur belle-sœur Isabelle qui avait épousé l’infant Ferrand 1er. Leur fils Jaime III devint roi de Majorque et Jaime IV, leur petit-fils, épousa la reine Jeanne de Naples.

- On sait que Pierre Roger prêcha devant Jean XXII, dans la chapelle pontificale d’Avignon, au cours de la journée du 8 mars 1332. Mais, en fin politique, l’archevêque de Rouen se garda évidemment d’aborder le sujet sensible de la vision béatifique.

- Trois ans auparavant, Robert avait présenté de faux actes pour hériter du comté d’Artois qui avait été attribué à sa tante Mahaut. Convaincu de félonie, et malgré ses liens avec la couronne de France, il avait été condamné au Louvre par une cour plénière. Le faux comte, qui s’était enfui, fut accueilli à Namur, en mai 1332, par le duc Venceslas. Ce fut un tollé ! Dès le mois d’août, les voisins du duché étaient prêts à organiser une expédition punitive. Ils temporisèrent… Ce qui permit à Robert d’Artois de prendre contact avec le roi d’Angleterre. Cela exaspéra. Il fut prié, le 24 juin 1333, de quitter le Brabant et ne s’exécuta pas. Une expédition militaire fut alors mise sur pied en 1334 pour l’en faire déguerpir.

Références

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.121.

- Jacques-Antoine Delpon, Statistique du département du Lot, vol. tome I, Paris, Bachelier, coll. « Réédition Quercy Recherche », 1831 (réimpr. 1979), 554 p. (ISBN 2-902-42200-8), « Des Hommes célèbres qu'a produit le département du Lot », p. 338

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.122.

- Edmond Albe, Autour de Jean XXII : Hugues Géraud, évêque de Cahors : L'affaire des poisons et envoûtements en 1317, Cahors, J. Girma, 1904, in-8, 200 p. [lire en ligne (page consultée le 13 décembre 2009)]

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.123.

- Augustin Fabre, Les rues de Marseille,Ed. Camoin, Marseille, 1867 tome2 page 71

- Jean-Marc Roger, « Fr. Jean de Nanteuil,, prieur d'Aquitaine, Amiral de France », dans Revue historique du Centre-Ouest, vol. VII, 2008, p. 254, note 90 (ISSN 1767-6320)

- Les Pastoureaux arboraient les armes de Louis 1er de Clermont, en Beauvaisis, premier duc de Bourbon. Originaire de Normandie, ils se réclamaient non seulement du duc mais voulurent qu’il prît leur tête contre les infidèles. Ce que le petit-fils de Louis IX se garda bien de faire.

- Encyclopædia Universalis, article "Ars nova", chapitre 1 : "Le cadre historique" ; Paris 1971, tome 2, page 477a

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 434.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 377.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 435

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 438

- Yannick Rub,Louis IV de Bavière (1286-1347). Roi des Romains (1314-1346) et empereur (1327-1347)Atrium

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.124.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 382.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.440.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.441.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.442.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p.444.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 448.

- Françoise Autrand, Charles V, Fayard 1994, p.13

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 449.

- Jean Favier, Les papes d'Avignon, Fayard 2008, p. 450.

- Notre-Dame des Doms Tombeau de Jean XXII

- Musée du Petit Palais statue en albâtre provenant du tombeau de Jean XXII

- Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris Ms 347.17 fol 79 vo.

- Chartier de l'évêché de Carpentras, conservé BM de Carpentras Ms 560. n°10.

- Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun, Charte n°CIX.

- Corpus juris canonici, édi. par E. Friedberg, t. II, Leipzig, 1879, réimpr. Graz, 1959, col. 1295-1296 (cité par Robert Halleux, Les textes alchimiques, Brepols, 1979, p. 124-125 (texte latin, trad. fr).

- L'oeuvre alchimique du pape Jean XXII, Massanne, 2001, 215 p.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- Biographie du pape d'Avignon Jean XXII

- (fr) Généalogie de la famille Duèze, puis Caraman

- L'élection de Jean XXII sur persee.fr 1e partie

- L'élection de Jean XXII sur persee.fr 2e partie

- Satan hérétique : l’institution judiciaire de la démonologie sous Jean XXII

Précédé par Jean XXII Suivi par Clément V

Liste des papes Benoît XII Catégories :- Évêque de Fréjus

- Évêque d'Avignon

- Personnalité provençale historique

- Personnalité française du XIVe siècle

- Cardinal français

- Cardinal créé par Clément V

- Papauté d'Avignon

- Pape du Moyen Âge

- Pape français

- Naissance en 1245

- Naissance à Cahors

- Décès en 1334

- Personnalité du Lot

- Personnalité liée à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

Wikimedia Foundation. 2010.