- Cicérion

-

Cicéron

Pour les articles homonymes, voir Cicéron (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Cicéron (homonymie).Cicéron

Marcus Tullius CiceroNaissance 03 juillet 106 av. J.-C.

ArpinumDécès 07 décembre 43 av. J.-C.

FormiaPays République romaine Titre Consul (63 av. J.-C.) Distinctions Pater Patriae Autres fonctions Questeur

Édile

Préteur

ConsulEnfant de Marcus tullius Cicero

et de

HelviaConjoint Terentia (-79 à -46 )

Publia (-46 à -45)Enfants Tullia

MarcusCicéron (en latin Marcus Tullius Cicero) est né le 3 janvier 106 av. J.-C., à Arpinum en Italie et mort le 7 décembre 43 av. J.-C. à Formia. Ce fut un homme d’État romain et un auteur latin.

Orateur remarquable, il publia une abondante production considérée comme un modèle de l’expression latine classique, et dont la plus grande partie nous est parvenue. S’il s’enorgueillit d’avoir sauvé la République romaine de Catilina, sa vie politique fut diversement appréciée et commentée : intellectuel égaré au milieu d’une foire d’empoigne, parvenu italien monté à Rome, opportuniste versatile, « instrument passif de la monarchie » rampante de Pompée puis César selon Theodor Mommsen et Jérôme Carcopino mais aussi, pour Pierre Grimal, l’intermédiaire qui nous transmit une partie de la philosophie grecque.

Sommaire

Biographie

Les années de formation

Le Jeune Cicéron lisant, fresque de Vincenzo Foppa de Brescia, datée vers 1464

Le Jeune Cicéron lisant, fresque de Vincenzo Foppa de Brescia, datée vers 1464

Il naît en 106 av. J.-C. dans le municipe d’Arpinum (à 110 km au sud-est de Rome), d’une famille d'origine plébéienne élevée au rang équestre. Son cognomen, Cicero, peut être traduit par « pois chiche, verrue ». Ce cognomen lui viendrait d’un de ses ancêtres dont le bout du nez aurait eu la forme du pois chiche ou qui aurait été marchand de pois chiche (en général l'origine des cognomina est difficile à établir.)

Cicéron est envoyé à Rome pour étudier le droit ; il a notamment pour professeurs les plus célèbres jurisconsultes de l’époque, les Scævola. Ces études de droit s’accompagnent d’une solide formation philosophique, auprès de l’académicien Philon de Larissa (à une époque où la Nouvelle Académie était encore marquée par le scepticisme et le probabilisme de Carnéade) et auprès du stoïcien Diodote[1]. Comme tous les jeunes citoyens romains, Cicéron fait son service militaire à 17 ans : il se trouve sous les ordres de Pompeius Strabo, père du Grand Pompée, pendant la guerre sociale ; c’est vraisemblablement à cette époque qu’il fait la connaissance de Pompée. Démobilisé à la fin du conflit en 81 av. J.-C., il revient à ses études de droit.

Cicéron fait un début remarqué comme avocat en 81 av. J.-C. avec le Pro Quinctio (problème de succession). En 79 av. J.-C., il prononce le Pro Roscio Amerino ; il s’attaque à un affranchi du Dictateur romain Sylla, se sentant soutenu par la nobilitas. Il gagne le procès mais juge plus prudent de s'éloigner quelque temps de Rome. C'est pourquoi il part parfaire sa formation en Grèce, de 79 à 77 av. J.-C. : il y suit notamment l’enseignement d’Antiochos d'Ascalon (académicien éclectique, successeur de Philon de Larissa, marqué également par les doctrines aristotélicienne et stoïcienne), de Zénon et de Phèdre (épicuriens) à Athènes, du savant stoïcien Posidonius d'Apamée (Poseidonios) en 78-77 av. J.-C. et du rhéteur Molon à Rhodes[1]. C’est également à Athènes qu’il se lie d’amitié avec Atticus, qui restera un de ses principaux correspondants épistolaires. À la fin de cette période de formation, tant oratoire qu’intellectuelle et philosophique, Cicéron revient à Rome, où il épouse Terentia, qui lui donne une fille, Tullia, et un fils, Marcus peu avant son consulat[2].

Les débuts en politique

Cicéron se lance dans la carrière politique : en 75 av.J.-C. il entame naturellement le cursus honorum par la questure, en devenant questeur à Lilybée en Sicile occidentale. Il acquiert sa célébrité en août 70 av.J.-C. en défendant les Siciliens dans leur procès contre Verres, ancien gouverneur de Sicile qui est impliqué dans des affaires de corruption, et qui a mis en place un système de pillage d’œuvres d’art : l’accusation portée par Cicéron est si vigoureuse que Verrès, qui va pourtant être défendu par le plus grand orateur de l’époque (le célèbre Hortensius), s’exile à Marseille immédiatement après le premier discours (l'actio prima) ; Cicéron fait malgré tout publier l’ensemble des discours qu’il a prévus (les Verrines), afin d’établir sa réputation d’avocat engagé contre la corruption.

Après cet événement qui marque véritablement son entrée dans la vie judiciaire et politique, Cicéron suit les étapes du cursus honorum en devenant édile en 69 av.J.-C., puis préteur en 66 av.J.-C. : il défend cette année-là le projet de loi du tribun de la plèbe Manilius, qui propose de nommer Pompée commandant en chef des opérations d’Orient, contre Mithridate VI ; son discours De lege Manilia marque ainsi une prise de distance par rapport au parti conservateur des optimates, qui sont opposés à ce projet. Dès cette époque, Cicéron songe à incarner une troisième voie en politique, celle des «hommes de bien» (viri boni), entre le conservatisme des optimates et le «réformisme» de plus en plus radical des populares ; pourtant, de 66 av.J.-C. à 63 av.J.-C., l’émergence de personnalités comme César ou Catilina dans le camp des populares, qui prônent des réformes radicales, conduit Cicéron à se rapprocher des optimates.

La glorieuse année 63 av. J.-C.

Désormais proche du parti conservateur, Cicéron est élu consul contre Catilina pour l'année 63 av. J.-C. grâce aux conseils[3]de son frère Quintus Tullius Cicero - il est le premier consul homo novus depuis plus de trente ans (élu n’ayant pas de consul parmi ses ancêtres), ce qui déplaît à certains : Les nobles […] estimaient que le consulat serait souillé si un homme nouveau, quelque illustre qu’il fût, réussissait à l’obtenir (Salluste, Conjuration de Catilina, XXIII)

Durant son consulat, il s'oppose au projet révolutionnaire du tribun Rullus pour la constitution d'une commission de dix membres aux pouvoirs étendus, et le lotissement massif de l'ager publicus. Cicéron gagne la neutralité de son collègue le consul Antonius Hybrida, ami de Catilina et favorable au projet, en lui cédant la charge de proconsul de Macédoine qu'il doit occuper l'année suivante[4]. Son discours De lege agraria contra Rullum obtient le rejet de cette proposition.

Catilina, ayant de nouveau échoué aux élections consulaires en octobre 63 av. J.-C., prépare un coup d'état, dont Cicéron est informé par des fuites[5]. Le 3 décembre, il apostrophe violemment Catilina en pleine session du Sénat : on cite souvent la première phrase de l’exorde de la première Catilinaire: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? (Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?), et c’est dans ce même passage - même si ce n’est pas le seul endroit dans l'œuvre de Cicéron - que l’on trouve l’expression proverbiale O tempora! O mores! (Quelle époque ! Quelles mœurs !). Découvert, Catilina quitte Rome, pour fomenter une insurrection en Étrurie, confiant à ses complices l'exécution du coup d'état à Rome. Le lendemain, Cicéron informe et rassure la foule romaine en prononçant son deuxième Catilinaire, et promet l’amnistie aux factieux qui abandonneront leurs projets criminels. Puis il parvient à faire voter par le Sénat romain un senatus consultum ultimum (procédure exceptionnelle votée lors de crises graves, et qui donne notamment à son(ses) bénéficiaire(s) le droit de lever une armée, de faire la guerre, de contenir par tous les moyens alliés et concitoyens, d'avoir au dedans et au dehors l'autorité suprême, militaire et civile (Salluste, De Conjuratione Catilinae, XXIX, 3) ).

Mais un scandale politique vient soudain compliquer la crise : le consul désigné pour 62 av. J.-C., Lucius Licinius Murena est accusé par son concurrent malheureux Sulpicius d’avoir acheté les électeurs, et l’accusation est soutenue par Caton. Pour Cicéron, il est hors de question dans un tel contexte d’annuler l’élection et d’en organiser de nouvelles. Il assure donc la défense de Murena (pro Murena) et le fait relaxer, malgré une probable culpabilité, en ironisant sur la rigueur stoïcienne qui mène Caton sur des positions disproportionnées et malvenues : Car si Toutes les fautes sont égales, tout délit est un crime; étrangler son père n'est pas plus coupable que de tuer un poulet sans nécessité (pro Murena, XXIX).

Dans l’intervalle, les conjurés restés à Rome s’organisent, et recrutent des complicités. Par hasard, ils contactent des délégués Allobroges, promettant de faire droit à leurs plaintes fiscales s’ils suscitent une révolte en Gaule narbonnaise. Les délégués, méfiants, avertissent les sénateurs. Cicéron leur suggère d’exiger des conjurés des engagements écrits, qu’ils obtiennent. Ayant récupéré ces preuves matérielles indiscutables, Cicéron confond publiquement cinq conjurés (troisième Catilinaire, du 3 décembre), dont l’ancien consul et préteur Publius Cornelius Lentulus Sura. Après débat au Sénat (quatrième Catilinaire), il les fait exécuter sans jugement public, approuvé par Caton mais contre l’avis de Jules César, qui a proposé la prison à vie. Catilina est tué peu après avec ses partisans dans une vaine bataille à Pistoia.

Dès lors, Cicéron s’efforce de se présenter comme le sauveur de la patrie (il fut d’ailleurs qualifié de Pater patriae, «Père de la patrie», par Caton) et non sans vanité fait en sorte que personne n’oublie cette glorieuse année 63[6].

Article connexe : Conjuration de Catilina.Sa fortune

Cicéron est devenu membre du Sénat romain, sommet de la hiérarchie sociale, milieu aristocratique et fortuné. Il est intéressant de connaître sa richesse[7], essentiellement basée sur un patrimoine foncier comme pour tout sénateur. Cicéron possède à Rome même quatre immeubles, et une somptueuse domus sur le Palatin, vieux quartier patricien, qu’il a achetée en 62 av. J.-C. à Crassus pour 3,5 millions de sesterces. S’y ajoutent dans la campagne italienne dix exploitations agricoles (villae rusticae), sources de revenus, plus six deversoria, petits pied-à-terre. Après son achat de 62, il plaisante avec son ami Sestius sur sa situation financière :

« Apprenez que je suis maintenant si chargé de dettes que j’aurais envie d’entrer dans une conjuration, si l’on consentait à m’y recevoir (Ad Fam, V, 6) »Quoique sa fortune soit très loin des richissimes Lucullus ou Crassus, Cicéron peut et veut vivre luxueusement. Dans sa villa de Tusculum, il fait aménager un gymnase et d'agréables promenades sur deux terrasses, qu’il nomme Académie et Lycée, évocations de Platon et d’Aristote[8]. Il décore sa villa d’Arpinum par une grotte artificielle, son Amalthéum, évoquant Amalthée qui allaita Jupiter enfant.

Son activité d’avocat est la seule activité honorable pour un sénateur, interdit de pratique commerciale ou financière. Cela ne l’empêche pas de fréquenter les milieux d’affaires, plaçant ses surplus de trésorerie ou empruntant chez son ami le banquier M. Pomponius Atticus. Il investit parfois par l’intermédiaire de ses banquiers, plaçant par exemple 2,2 millions de sesterces dans une société de publicains. Parmi ces relations intéressées, Cicéron nous parle aussi de Vestorius « spécialiste du prêt, qui n’a de culture qu’arithmétique, et dont la fréquentation pour cette raison ne lui est pas toujours agréable. » et de Cluvius, financier qui lui léguera en 45 av. J.-C. une partie de ses propriétés, dont des boutiques à Pompéi, en fort mauvais état, mais Cicéron est un investisseur philosophe :

« … deux de mes boutiques sont tombées; les autres menacent ruine, à tel point que, non seulement les locataires ne veulent plus y demeurer, mais que les rats eux-mêmes les ont abandonnées. D’autres appelleraient cela un malheur, je ne le qualifie même pas de souci, ô Socrate et vous philosophes socratiques, je ne vous remercierai jamais assez ! … En suivant l'idée que Vestorius m'a suggérée pour les rebâtir, je pourrai tirer par la suite de l'avantage de cette perte momentanée (ad Atticum, XIV, 9) »Vicissitudes dans une République à la dérive

Après le coup d’éclat de l’affaire Catilina, la carrière politique de Cicéron se poursuit en demi-teinte, en retrait d’une vie politique dominée par les ambitieux et les démagogues. Après la formation en -60 d’une association secrète entre Pompée, César et Crassus (le premier triumvirat), César, consul en -59, propose d’associer Cicéron comme commissaire chargé de l'attribution aux vétérans de terres en Campanie, ce que ce dernier croit bon de refuser[9].

En mars -58, ses ennemis politiques, menés par le consul Pison et le tribun de la plèbe Clodius Pulcher qui lui voue une haine tenace depuis qu’il l’a confondu en -62 dans l’affaire du culte de Bona Dea, le font exiler sous prétexte de procédés illégaux contre les partisans de Catilina, exécutés sans avoir pu faire appel. Désigné liquidateur de ses biens, Clodius fait détruire sa maison sur le Palatin, et consacrer à la place un temple à la Liberté. Quant à Cicéron, il déprime dans cette retraite forcée à Dyrrachium[10].

Soutenu par le nouveau tribun de la plèbe Titus Annius Milon, Cicéron peut revenir triomphalement à Rome un an et demi plus tard en -56. Il reprend aussitôt l’activité judiciaire et défend avec succès Publius Sestius (Pro Sestio), puis Caelius (pro Caelio), impliqués dans les émeutes qui opposent désormais les bandes armées de Milon à celles de Clodius. Par son discours de retour au Sénat (Post Reditum in Senatu), il obtient que l’État l’indemnise de 2 millions de sesterces pour la destruction de sa maison. Obstiné, Cicéron veut la reconstruire[11], mais récupérer son terrain est problématique, il lui faudra détruire un temple consacré. Cicéron parvient à faire casser la consécration par les pontifes pour vice de forme (discours Pro domo sua), mais Clodius, élu édile, l’accuse de sacrilège devant l'assemblée des comices, ses bandes harcèlent les ouvriers qui ont commencé les travaux, incendient la maison du frère de Cicéron, attaquent celle de Milon. Pompée doit intervenir pour ramener l’ordre et permettre la reconstruction de la maison de Cicéron.

En contrepartie de cette protection d’un des triumvirs, Cicéron prononce au Sénat le de Provinciis Consularibus obtenant la prolongation du pouvoir proconsulaire de César sur la Gaule, qui lui permet de poursuivre la Guerre des Gaules.

Les luttes politiques dégénèrent en affrontements violents entre groupes partisans des populares et des optimates, empêchant la tenue normale des élections. Clodius est tué début -52 dans une de ces rencontres ; Cicéron prend naturellement la défense de son meurtrier Milon. Mais la tension est telle lors du procès que Cicéron, apeuré, ne peut plaider efficacement et perd la cause[12]. Milon anticipe une probable condamnation en s'exilant à Marseille. Cicéron publiera néanmoins la défense prévue dans son fameux Pro Milone.

Reconnaissance du parti aristocratique ? Désir de l'écarter de Rome ? Cicéron obtient pour -51 un mandat de proconsul en Cilicie, petite province romaine d’Asie mineure qu’il gouverne sans enthousiasme[13], mais avec intégrité selon Plutarque[14].

La tourmente de la guerre civile

A son retour en 50 av. J.-C., une crise politique aiguë oppose César à Pompée et aux conservateurs du Sénat. Cicéron prend le parti de Pompée, tout en essayant d'élaborer un compromis acceptable par César, sans succès[15].

Lorsque ce dernier envahit l’Italie en 49 av. J.-C., Cicéron fuit Rome comme la plupart des sénateurs, et se réfugie dans une de ses maisons de campagnes. Sa correspondance avec Atticus exprime son désarroi et ses hésitations sur la conduite à tenir. Il considère la guerre civile qui commence comme une calamité, quel qu’en sera le vainqueur. César, qui souhaite regrouper les neutres et les modérés, lui écrit puis lui rend visite, et lui propose de regagner Rome comme médiateur. Cicéron refuse et se déclare du parti de Pompée. César le laisse réfléchir, mais Cicéron finit par rejoindre Pompée en Épire[16].

Selon Plutarque, Cicéron, mal accueilli par Caton qui lui dit qu’il aurait été plus utile pour la République qu’il reste en Italie, se comporta en poids mort et ne prit part à aucune action militaire menée par les pompéiens[17] ; après la victoire de César à Pharsale en 48 av. J.-C., il abandonne le parti pompéien et regagne Rome, où il est bien accueilli par César. Il en profite pour obtenir de César la grâce de plusieurs de ses amis (discours Pro Marcello, Pro Q. Ligario, Pro Rege Deiotarus). Dans une lettre à Varron du 20 avril 46 av. J.-C., il donne ainsi sa vision de son rôle sous la dictature de César :

« Je vous conseille de faire ce que je me propose de faire moi-même - éviter d’être vu, même si nous ne pouvons éviter que l’on en parle… Si nos voix ne sont plus entendues au Sénat et dans le Forum, que nous suivions l’exemple des sages anciens et servions notre pays au travers de nos écrits, en se concentrant sur les questions d’éthique et de loi constitutionnelle. (Ad Fam., IX, 2) »Cicéron met ce conseil en pratique, réside le plus souvent dans sa résidence de Tusculum et se consacre à ses écrits, à la traduction des philosophes grecs, voire à la rédaction de poésies[18]. Sa vie privée est néanmoins perturbée : il divorce de Terentia en -46, et épouse peu après la jeune Publilia. En février 45 av. J.-C., sa fille Tullia meurt, lui causant une peine profonde exprimée dans son de Consolatione. Il divorce de Publilia après ce décès, car elle s'était réjouie du décès de Tullia[19].

Ses relations avec César sont devenues assez distantes. Si César n’est pas le modèle de dirigeant éclairé que Cicéron théorisait dans son De Republica, il n’est pas non plus le tyran sanguinaire qu’on avait craint, et de toute façon, il est désormais maître absolu de Rome, donc Cicéron s’en accommode. Il rédige un panégyrique de Caton, qu’il qualifie de « dernier républicain », petite manifestation d’indépendance d’esprit à laquelle César répond en publiant un Anticaton, recueil de ce que l’on peut reprocher à Caton. Cicéron conclut ce duel rédactionnel en complimentant « d’égal à égal » César pour la qualité littéraire de son écrit[20].

En décembre 45 av. J.-C.[21], César et sa suite s’invitent à dîner dans la villa de Cicéron à Pouzzoles. Au grand soulagement de Cicéron, César ne cherchait qu'une soirée de détente, la conversation fut agréable et cultivée, n’abordant que des sujets littéraires :

« Services magnifiques et somptueux. Propos de bon goût et d’un sel exquis. Enfin, si vous voulez tout savoir, la plus aimable humeur du monde. [ ] L’hôte que je recevais n’est pourtant pas de ces gens à qui l’on dit : au revoir cher ami, et ne m’oubliez pas à votre retour. C’est assez d’une fois. Pas un mot d’affaires sérieuses. Conversation toute littéraire. [ ]. Telle a été cette journée d’hospitalité ou d’auberge si vous l’aimez mieux, cette journée qui m’effrayait tant, vous le savez, et qui n’a rien eu de fâcheux »— Cicéron, Ad Atticum, XIII, 52.

3 mois plus tard, Cicéron est surpris par l’assassinat de César, aux Ides de Mars, le 15/03/44 av. J.-C., car les conjurés l'avaient laissé hors de la confidence en raison de son anxiété excessive[22]. Dans le flottement politique qui suit, Cicéron tente de se rallier le Sénat romain, et fait approuver une amnistie générale qui désarme les tensions[23] tandis que Marc Antoine, consul et exécuteur testamentaire de César, reprend le pouvoir un instant vacillant. Mais les deux hommes ne parvinrent pas à s’accorder.

Lorsque le jeune Octave, héritier de César, arrive en Italie, en avril, Cicéron songe à l’utiliser contre Marc-Antoine, sans succès. En septembre il commence à attaquer Marc-Antoine dans une série de discours de plus en plus violents, les Philippiques[24]. Cicéron décrit ainsi sa position dans une lettre à Cassius, l’un des assassins de César, le même mois :

- Je suis content que vous aimiez ma proposition au Sénat et le discours qui l’accompagne… Antoine est un fou, corrompu et bien pire que César – que vous avez déclaré l’homme le plus abject quand vous l’avez tué. Antoine veut commencer un bain de sang… (Ad Fam., XII, 2)

Mais la situation politique n’est plus celle qui prévalait en 63 av. J.-C., Cicéron ne peut reproduire avec ses Philippiques l’effet de ses Catilinaires. Le Sénat, décimé par la guerre civile et reconstitué par César de nombreux nouveaux venus, est indécis et se refuse à déclarer Marc Antoine ennemi public. L’année suivante, après un bref affrontement à Modène, Octave et Marc-Antoine se réconcilient et constituent avec Lépide le Second triumvirat, qui reçoit les pleins pouvoirs.

Les trois hommes ne tardent pas à s’accorder à l’encontre de leurs ennemis personnels. Malgré l’attachement d’Octave à son ancien allié, il laisse Marc-Antoine proscrire Cicéron. Celui-ci est assassiné le 7 décembre 43 av. J.-C. ; sa tête et ses mains sont exposées sur les Rostres, au forum sur ordre de Marc-Antoine. Son frère Quintus et son neveu sont exécutés peu après dans leur ville natale d'Arpinum. Seul son fils échappe à cette répression.

La mort de Cicéron

Le culte de la mort "honorable" et héroïque était très fort dans la Rome antique et tout homme savait qu'il serait aussi jugé sur son attitude, ses poses ou ses propos lors des derniers moments de sa vie. En fonction de leurs intérêts politiques ou de leur admiration envers Cicéron, ses biographes ont parfois considéré sa mort comme exemple de lâcheté (Cicéron a été assassiné alors qu'il était en fuite) ou plus souvent, au contraire, comme un modèle d'héroïsme stoïque (il tend son cou à son bourreau qui ne peut supporter son regard).

La version de l'événement que donne Plutarque combine habilement ces deux visions:

« À ce moment, survinrent les meurtriers; c'étaient le centurion Herennius et le tribun militaire Popilius que Cicéron avait autrefois défendu dans une accusation de parricide. […] Le tribun, prenant quelques hommes avec lui, se précipita […] Cicéron l'entendit arriver et ordonna à ses serviteurs de déposer là sa litière. Lui-même portant, d'un geste qui lui était familier, la main gauche à son menton, regarda fixement ses meurtriers. Il était couvert de poussière, avait les cheveux en désordre et le visage contracté par l'angoisse. […] Il tendit le cou à l'assassin hors de la litière. Il était âgé de soixante-quatre ans. Suivant l'ordre d'Antoine, on lui coupa la tête et les mains, ces mains avec lesquelles il avait écrit les Philippiques. Après sa mort, son fils, Marcus Tullius deuxième du nom, n'eut qu'une vie assez effacée. Ami de Brutus, le fils de Cicéron sera à maintes reprises officier, mais cependant resta presque inconnu dans la sphère politique, contrairement à son père.(Plutarque, Vie de Cicéron, 48, 1; 3-4) »La philosophie de Cicéron

Extrait de Histoire de la littérature romaine, Albert, Paul (1827 - 1880)[25] - ouvrage accessible sur le site Gallica

La philosophie à Rome avant Cicéron

Cicéron est le premier des auteurs romains qui ait composé dans la langue nationale des ouvrages de philosophie. Il en est fier, mais il semble en même temps s’excuser d’avoir consacré à de telles occupations une partie de ses loisirs. Car parmi ses contemporains, les uns ne pouvaient admettre en aucune façon qu’on s’adonnât à la philosophie ; d’autres voulaient qu’on ne le fît qu’avec une certaine mesure, et sans y consacrer trop de temps et d’étude. D’autres enfin, méprisant les lettres latines, préféraient lire les ouvrages des Grecs sur ces matières.

« Aussi jusqu’à nos jours la philosophie a été négligée, et n’a reçu des lettres latines aucune illustration. »Quant à lui, il est convaincu que si les Romains avaient voulu s’adonner à la philosophie, ils y auraient réussi aussi bien que les Grecs : n’ont-ils pas rivalisé heureusement avec ceux-ci dans la poésie et dans l’éloquence ? Le goût des spéculations philosophiques, ou, pour mieux dire, l’amour de la philosophie pour elle-même était absolument étranger aux Romains. Pourtant c’étaient avant tout des hommes d’action et des esprits positifs. Ils n’eurent l’idée de cette science que le jour où des Grecs leur en parlèrent. Quand ils en connurent le but, quand ils virent ces étrangers, dont toute la vie se consumait dans une étude qui n’avait pas empêché la ruine de leur patrie, et ne leur rapportait rien à eux-mêmes qu’un maigre salaire payé à des oisifs par d’autres oisifs, ils méprisèrent ou craignirent peut-être ce qu’on leur fit connaître, et ceux qui le leur firent connaître. Le Sénat romain, qui représente fidèlement alors l’opinion publique, chasse de Rome, en 593 (161 av. J.-C.), les trois philosophes députés par Athènes, Carnéade, Diogène et Critolaüs.

Les sénateurs ne voulaient pas que le peuple et la jeunesse s’adonnassent à des études qui absorbent toute l’activité intellectuelle, font aimer et rechercher le loisir, et produisent une certaine indifférence pour les choses de la vie réelle ; mais ils comprirent bientôt aussi qu’il était interdit à un homme vraiment digne de ce nom, de rester absolument étranger à une science si importante. Ils votaient donc au Sénat avec Caton l'Ancien le renvoi des philosophes grecs ; mais, rentrés chez eux, ils se mettaient à lire Aristote, Platon, Épicure, Zénon. Ils interdisaient aux philosophes grecs l’enseignement public de la philosophie ; mais ils les appelaient chez eux, se faisaient instruire par eux, les emmenaient avec eux dans leurs expéditions. Caton lui-même, cet implacable ennemi des Grecs, étudiait leur langue et leur philosophie. Quant à des hommes comme Scipion l'Africain, Lélius, Furius, des jurisconsultes comme Q. Elius Tubéron et Mucius Scévola, ils s’avouaient hautement les disciples des stoïciens Panétius et Diogène de Babylone.

Ce fut le stoïcisme qui pénétra d’abord à Rome, et qui à toutes les époques exerça sur les Romains la plus profonde influence. Mais les autres doctrines ne tardèrent pas à s’introduire aussi à Rome, et y eurent des disciples. Après la prise d’Athènes par Sylla (- 87 av. J.-C.), les écrits d’Aristote furent apportés à Rome ; Lucullus réunit une vaste bibliothèque, où étaient déposés les monuments de la philosophie grecque. En même temps, les Romains virent arriver dans leur ville les représentants des principales écoles de la Grèce. Il ne fut plus permis à un Romain lettré d’ignorer une science que tant de maîtres et d’ouvrages mettaient à la portée de tous. Aussi voyons-nous que parmi les contemporains de Cicéron, pas un seul ne resta étranger aux études philosophiques. Chacun d’eux s’attacha, suivant les tendances de son caractère, à telle ou telle secte ; Lucullus à la nouvelle Académie, ainsi que Marcus Junius Brutus et Varron. Lucrèce, Atticus, Cassius, Velléius Torquatus, furent épicuriens. Les jurisconsultes Q. Mucius Scévola, Servius Sulpicius Bufus, Tubéron, Caton, furent stoïciens. Il y eut même une sorte de pythagoricien, Nigidius Figulus, et un péripatéticien, M. Pupius Pison.

Parmi les contemporains de Cicéron, un certain Amafinius composa un ouvrage sur l’Épicurisme. M. Brutus écrivit un traité Sur la vertu et Varron résuma les opinions des philosophes anciens sur le souverain bien.

Pour eux, la philosophie était la marque d’une haute culture intellectuelle, une sorte de distinction ou de luxe qu’ils voulaient posséder, mais ils réduisaient souvent toute la philosophie à la morale en faisant prédominer dans l’étude même de la morale le côté pratique, les applications immédiates, en la bornant presque à n’être plus qu’un manuel à l’usage du citoyen et de l’homme.

La formation philosophique de Cicéron

Cicéron ne fit pas autrement que ses contemporains ; dans sa jeunesse, il étudia la philosophie, parce qu’elle lui parut une puissante auxiliaire de l’éloquence ; mais il ne se résolut à composer des ouvrages philosophiques que dans les dernières années de sa vie, c’est-à-dire dans des circonstances où il ne pouvait trouver un autre emploi de ses loisirs. Il vit dans ce travail une consolation ; voilà la première origine des ouvrages philosophiques de Cicéron. Ce sont entre tous des ouvrages de circonstance. Inquiet, abattu, malade d’esprit, il va demander à la sagesse antique les remèdes de l’âme et la force dont il a besoin.

Dans sa jeunesse, il étudia d’abord l’épicurisme : cette doctrine avait alors de fort nombreux représentants, puisque les premiers écrits philosophiques des Romains, ceux d’Amafinius, de Catius, et le poème de Lucrèce, sont des expositions de l’épicurisme. Cicéron fut l’élève de Phèdre et de Zénon, tous deux épicuriens. Plus tard Philon l’académicien, Antiochus d’Ascalon, et les stoïciens Diodote et Posidonius furent tour à tour ou simultanément ses instituteurs. À l’exemple de ses compatriotes, il ne s’attacha exclusivement à aucune secte, il fut éclectique. Cependant ses préférences furent pour la nouvelle Académie. La doctrine du probabilisme et du vraisemblable convenait parfaitement à un avocat. D’un autre côté, le stoïcisme, par son élévation morale, devait avoir prise sur une âme profondément honnête. De ce mélange de doctrines se compose ce qu’on appelle la philosophie de Cicéron.

Philosophie morale

Pour Cicéron, comme pour tous les anciens, la question primordiale en morale est celle du souverain bien. Quel est notre bien suprême ? Qu’est-ce qui fait la valeur et le but de la vie ? Quelle est la fin dernière à laquelle doivent se subordonner les fins particulières de nos actes ?

« Toute l’orientation de notre vie, tout l’ensemble et les détails de notre conduite dépendent de la réponse qui sera donnée à cette question. (Acad. I, 2, 43) »À cela rien d’étonnant.

« Ce principe, une fois établi, fixe tous les autres. En toute autre matière, l’oubli et l’ignorance ne sont préjudiciables que dans la mesure de l’importance des questions qui nous échappent. Mais ignorer le souverain bien, c’est se condamner à ignorer toute la loi de notre vie, c’est courir le grave danger de se mettre hors d’état d’apprendre dans quel port on pourra chercher asile. En revanche, quand de la connaissance des fins particulières des choses on en est venu à comprendre quel est le bien par excellence ou le comble du mal, notre vie a trouvé sa voie et l’ensemble de nos devoirs leur formule précise. (De fin, V, 6) »« Et où faut-il chercher la solution de ce problème du souverain bien ? Dans cette partie de l’âme où résident la sagesse et la prudence et non dans celle qui est le siège de la passion et qui constitue la partie la plus débile de l’âme. (De fin, II, 34) »Les solutions sont nombreuses : Il n’est pas de question plus débattue et qui ait reçu plus de réponses différentes, contradictoires même, mais toutes ces réponses peuvent en somme se réduire à trois. Pour les uns, le souverain bien, c’est le plaisir ; pour d’autres, c’est l’honnêteté ou la vertu ; pour d’autres enfin, c’est le mélange ou la réunion du plaisir et de la vertu. (Acad. I, 2, 45)

Son œuvre philosophique

La République

La première en date de ses œuvres est de l’année 700 (54 av. J.-C.). C’est le traité Sur la République, ou Sur le gouvernement, en six livres, adressé à Atticus.

C’est un dialogue dont les interlocuteurs sont le jeune Scipion Émilien, Lélius, Manilius Philus, Tubéron, Mucius Scævola, C. Fannius, conversant ensemble vers l’année 625 (-129) sur la constitution et le gouvernement de la République, quelques années avant la grande révolution essayée par les Gracques. Jusqu’en 1814, on ne connaissait de cet important ouvrage que la conclusion conservée par Macrobe sous le titre de Songe de Scipion, et quelques passages fort courts cités par Saint Augustin, Lactance et des grammairiens. Le philologue italien Angelo Mai (1782-1854) découvrit sur un manuscrit palimpseste des commentaires de saint Augustin sur les psaumes, une partie du texte effacé du traité de la République. Malgré ces restitutions, l’ouvrage est encore bien défectueux : des livres entiers sont si mutilés que c’est à peine si l’on peut reconnaître le plan complet de l’ouvrage. Les contemporains, l’antiquité tout entière, les Pères de l'Église eux-mêmes en faisaient le plus grand cas ; Cicéron n’en parle qu’avec une prédilection marquée ; il n’est pas loin de croire avec ses amis qu’il a enfin réussi à surpasser les Grecs, et que sa République est bien supérieure à celle de Platon et au traité d’Aristote sur la politique.

On retrouve dans Cicéron la fameuse théorie platonicienne de la justice, sur laquelle est fondé tout le traité de la république ; on retrouve aussi le songe d'Er le Pamphilien, cette vision éclatante des merveilles de l’autre vie. Le songe de Scipion [1], un des morceaux les plus parfaits qu’ait écrits Cicéron, est un hors-d'œuvre imité du grec et habillé à la romaine. Quant à Aristote, il n’est pas difficile non plus de signaler les nombreux emprunts que Cicéron lui a faits. La description des trois formes de constitutions pures, la démocratie, l’aristocratie, la royauté ; l’analyse des constitutions mélangées, les principes propres à chacune des formes de gouvernement, et enfin la théorie de l’esclavage, ne lui appartiennent pas en propre. Ainsi et la partie dogmatique et la partie technique sont des imitations de la Grèce. Mais ce qui faisait aux yeux des contemporains l’originalité et la supériorité de l’ouvrage, c’est la place considérable qu’y tenait Rome. Cicéron en effet avait pris comme idéal de tout gouvernement la constitution romaine, non point telle qu’elle existait de son temps, déjà altérée dans son principe, et penchant visiblement vers une monarchie militaire, mais telle que l’avaient établie les Catons, les Scipions, les Fabii : elle lui apparaissait comme un heureux mélange des trois formes de gouvernement, l’aristocratique, le démocratique, le monarchique.

Cependant, Cicéron rend également un hommage appuyé à la philosophie stoïcienne du droit : Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium subendo.... À travers cette volonté de ramener le droit à l'expression de la raison, d'une raison accessible à tous (diffusa in omnes), il exprime avec une précision sans égal la doctrine du droit naturel : une loi logique, conforme à la nature, immuable et permanente.

Les consuls représentaient la monarchie, tempérée par la courte durée des fonctions ; le sénat représentait l’aristocratie, et le peuple représentait la démocratie. Les pouvoirs et les attributions des trois ordres étaient si sagement définis ; il y avait un équilibre si heureux entre ces forces différentes et non contraires, que Cicéron s’abstenait de chercher la république idéale qu’avait imaginée Platon, et il avait sur Aristote cette supériorité qu’il pouvait conclure en disant : J’ai trouvé la forme de gouvernement la plus parfaite, ce que le Stagyrite n’eût jamais osé faire. Voilà ce qui constitue l’originalité de ce traité. C’est une œuvre essentiellement romaine ; et il n’est pas étonnant qu’elle ait excité une telle admiration. La légitimité des conquêtes de Rome démontrée à des Romains, l’éloge des institutions nationales, la glorification des traditions de la patrie, tout cela était bien fait pour plaire à des contemporains. Peut-être ne serait-il pas difficile de montrer que, même conçu ainsi, cet ouvrage se rapproche singulièrement de celui de Polybe, esprit philosophique et pratique à la fois, et qui, lui aussi, a pris pour point de départ de son histoire universelle la constitution romaine.

Les Lois

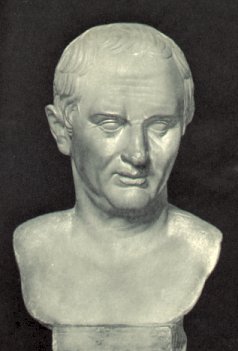

Buste de Cicéron âgé. Musée du Prado, Madrid

Buste de Cicéron âgé. Musée du Prado, Madrid

Le Traité sur les Lois, qui parut vraisemblablement en 702 (-52), au moment où Cicéron venait d’être nommé augure, peut être considéré comme le complément du traité sur la République. Il présente les mêmes qualités et les mêmes défauts que ce dernier. Ce n’est ni un ouvrage purement philosophique, ni un ouvrage de pure jurisprudence, mais une sorte de compromis entre la spéculation et la pratique. Dans le premier livre, visiblement inspiré de Platon, et probablement aussi du traité spécial de Chrysippe sur la Loi (Peri nomou), Cicéron démontre avec une grande élévation de pensée et de style l’existence d’une loi universelle, éternelle, immuable, conforme à la raison divine et se confondant avec elle. C’est elle qui constitue le droit naturel, antérieur et supérieur au droit positif ; elle existait avant qu’aucune loi eût été écrite, avant qu’aucune cité eût été fondée. Après cette belle entrée en matière, Cicéron abandonne la métaphysique du droit, et passe à l’examen des lois positives. Mais il s’en faut qu’il recherche dans l’étude des lois les applications aux diverses formes de gouvernement, comme l’a fait Montesquieu. De même qu’il n’y avait à ses yeux d’autre république que la république romaine, il semble qu’il n’y ait d’autres lois que les lois de Rome. Du premier coup il a rencontré la législation la plus parfaite ; il se borne à une énumération des textes, à laquelle on a pu reprocher un manque d’ordre méthodique et rationnel. Les lois qui attirent surtout son attention sont celles qui règlent les détails et l’ordonnance du culte. Ce qui s’explique tout naturellement par sa promotion à l’augurat. Il a peut-être voulu paraître aux yeux de ses contemporains profondément versé dans la connaissance des choses de la religion, et bien digne du dépôt sacré qui lui était confié.

Tout le second livre est consacré à cet inventaire aride. Le troisième livre, défiguré par quelques lacunes, est consacré à la politique. Cicéron y examine la nature et l’organisation du pouvoir, le caractère des diverses fonctions de l’État, l’antagonisme salutaire, qui doit exister entre les forces qui le constituent. Ces questions d’un intérêt général si vif, puisqu’elles touchent directement au problème de la liberté politique, avaient une importance considérable et une sorte d’actualité pour les contemporains de Cicéron. Quelle devait être la part de l’aristocratie ou du sénat, et celle du peuple dans le gouvernement de la république ? Le temps n’était pas éloigné où César devait trancher la question. Tous les esprits avisés prévoyaient une catastrophe ; on s’efforçait de consolider l’autorité du sénat et des lois pour opposer au flot démocratique une barrière plus forte. Quintus, le frère de Cicéron, représente, dans la discussion relative à cette grave question, l’obstination et la morgue patriciennes. Il va même jusqu’à combattre l’institution du tribunat qu’il déclare impolitique et dangereuse. Cicéron, sans accepter entièrement les opinions de son frère, reconnaît cependant les périls qu’une telle magistrature peut offrir pour le maintien de la paix et de la liberté ; mais il montre aussi qu’il n’est pas fort difficile de tromper le peuple, et de briser ainsi entre les mains des tribuns une arme redoutable. Il conseille de le faire ; il croit la chose juste et utile. Que dut-il penser plus tard, quand il vit César mettre en pratique, pour détruire la constitution de l’État, une théorie qu’il croyait faite pour le sauver ?

Nous ne possédons que les trois premiers livres du traité des Lois : il y en avait probablement six. Le quatrième était consacré à l’examen du droit politique, le cinquième au droit criminel, le sixième au droit civil. Ces livres sont perdus. On doit d’autant plus le regretter qu’aucun autre ouvrage de Cicéron sur des matières analogues ne peut les remplacer pour nous.

N’oublions pas que les traités de la République et des Lois furent écrits à une époque où la constitution romaine était encore debout, avant la guerre civile et la ruine de l’antique liberté. Cette circonstance explique le caractère des deux ouvrages : ils sont à la fois théoriques et pratiques, et même techniques. Quand la révolution sera consommée, l’élément spéculatif dominera dans la philosophie de Cicéron, et la réalité de la vie publique lui échappant, il se réfugiera dans la contemplation.

Les Académiques

Le premier en date de ces ouvrages philosophiques de la seconde période de sa vie est celui qu’on désigne sous le titre des Académiques (Academica). On peut le considérer comme l’introduction naturelle aux ouvrages qui suivent. En effet, la philosophie de Cicéron devait emprunter aux principaux systèmes des Grecs les éléments souvent contradictoires qui la constituent. Cicéron n’est ni un péripatéticien ni un académicien ; il appartient plutôt à la nouvelle Académie. C’était la plus récente des doctrines philosophiques, celle qui du temps de Cicéron jouissait, parmi les Romains, de la plus haute considération. Le scepticisme modéré qui la caractérisait, cette théorie du vraisemblable érigée en criterium absolu ; cette tendance des nouveaux académiciens à exposer et à réfuter les unes par les autres les opinions des diverses écoles ; les ressources qu’un tel système offrait à l’art oratoire : voilà ce qui sans doute détermina les préférences de Cicéron.

On juge souvent que Cicéron est bien plus intéressant comme historien de la philosophie que comme philosophe, et en cela il ressemble fort à ses maîtres de la nouvelle Académie. L’ouvrage que nous possédons sous le titre de Academica se compose de deux livres : il y en eut deux éditions, l’une en deux livres, l’autre en quatre ; nous avons conservé le premier livre de la seconde édition, et le second de la première. C’est un résumé de l’histoire de la philosophie grecque depuis Socrate jusqu’aux représentants de l’ancienne Académie, résumé présenté par le docte Varron. Cicéron prend ensuite la parole et expose la doctrine de la nouvelle Académie ; enfin Lucullus établit les différences qui séparent la nouvelle Académie de l’ancienne. C’est dans cet ouvrage que Cicéron se déclare en philosophie ce qu’il sera toujours, un homme qui ne dit jamais : Je suis certain, mais je crois (opinator). On lui reproche d’ailleurs parfois de n’avoir que trop souvent porté la même indécision dans les actes de sa vie politique.

De finibus

L’année même qui suivit la mort de Caton à Utique, Cicéron écrivit et adressa à Brutus, neveu de Caton, le traité qui a pour titre : Des vrais biens et des vrais maux. Il traduisit, par le mot De Finibus, le titre grec de l’ouvrage de Chrysippe sur le même sujet (Πεϱὶ τελέν / Peri telen).

Ce problème du souverain bien, retourné en tous sens par les écoles de l’antiquité, était la pierre de touche de chacune d’elles. En quoi l’homme doit-il faire consister le vrai bien ? Est-ce dans la volupté ? Dans l’absence de la douleur, dans la jouissance de la vie sous le gouvernement de la vertu, dans la vertu seule ? Toutes ces solutions avaient été données et d’autres encore qui, moins radicales, essayaient d’accorder ensemble la volupté et la vertu. Suivant que l’on adoptait telle ou telle doctrine, on était dans la conduite de la vie l’homme du plaisir, l’homme du devoir austère et rigoureux, ou l’homme des tempéraments, qui s’accommode aux circonstances, ne rompt en visière avec personne, et, sans cesser d’être honnête, peut s’entendre jusqu’à un certain point avec ceux qui ne le sont pas.

Il y avait alors à Rome des représentants de chacune de ces opinions, et la plupart d’entre eux se montrèrent dans la pratique fidèles à leurs théories. Le traité de Cicéron, qui est l’exposition complète et la discussion des doctrines d’Épicure, de Zénon, des péripatéticiens et de l’ancienne Académie, devait donc être d’un intérêt bien vif pour ses contemporains. Les personnages mêmes qu’il met en scène, Lucius Manlius Torquatus, Caton, Atticus, Papius Piso, et qui exposent le système de philosophie adopté par chacun d’eux, donnaient la vie pour ainsi dire à ces doctrines. Dans le premier livre, Manlius Torquatus développe les principes de l’épicurisme, c’est-à-dire la théorie de la volupté considérée comme le souverain bien. C’est un plaidoyer ingénieux, mais fort incomplet. Il est réfuté dans le second livre par un autre plaidoyer de Cicéron. L’épicurisme est la seule doctrine que Cicéron n’ait jamais voulu admettre dans son éclectisme universel ; et cependant il fut l’ami du plus remarquable épicurien de ce temps-là, Atticus. Au troisième livre, c’est Caton qui expose la doctrine stoïcienne. Ce livre est souvent considéré comme le plus beau et le plus solide de tout l’ouvrage. Cicéron eut toujours pour le stoïcisme une sympathie secrète dont il ne put se détendre. Il railla plus d’une fois des excès de l’orgueilleuse doctrine ; mais il comprenait bien que seule elle faisait les grands citoyens et les gens véritablement honnêtes. Il la réfute dans le quatrième livre, mais faiblement, en lui contestant l’originalité de ses principes, qu’il prétend empruntés aux socratiques. Le cinquième livre est consacré à l’exposition de la doctrine de l’ancienne Académie.

Les Tusculanes

Les Tusculanes sont de l’année 709 (-45). César est maître de la république, Caton d'Utique vient de se donner la mort ; il n’y a plus de liberté. Le dictateur est humain, clément envers ses ennemis ; mais il sait leur faire comprendre que, lui vivant, ils ne seront rien dans l’État que ce qu’il lui plaira. Cicéron vient de composer l'Éloge de Caton, ouvrage perdu pour nous ; César y a répondu par un Anti-Caton[26], pamphlet méprisant envers un mort illustre, sorte de leçon donnée à ses adversaires qui voudraient exalter aux dépens du dictateur celui qui n’a pu s’opposer à ses desseins. Cette année est aussi marquée par la mort de Tullia, fille adorée de Cicéron. Cicéron, dégoûté du spectacle qu’offre Rome, où César ne rencontre plus un seul opposant, s’est retiré dans sa maison de campagne de Tusculum, villa préférée de sa fille, et il essaye d’oublier que la vie publique lui est interdite, en s’adonnant à l’étude de la philosophie. Les sujets de ses méditations sont en rapport avec l’état de son âme. Qu’est-ce que la mort ? qu’est-ce que la douleur ? Y a-t-il un moyen d’alléger les afflictions de l’esprit ? Qu’est-ce que les passions ? Et comment le sage doit-il se conduire avec ces ennemis de son repos ? Enfin qu’est-ce que la vertu ? Et suffit-elle pour vivre heureux ? Il propose aussi une réflexion sur le suicide, moyen pour se libérer de la mort. Voilà les questions qu’il traite dans les Tusculanes. Il le fait avec son abondance et son éloquence ordinaires. Mais on sent la réelle impuissance du citoyen à se contenter de ces entretiens avec soi-même. Évidemment son esprit est à Rome ; et toute la philosophie qu’il expose semble n’être pour lui qu’un pis-aller. Cependant il sent bien que le moment est venu de se préparer à supporter en homme les épreuves qui semblent réservées aux derniers amis de la liberté. Aussi c’est au stoïcisme qu’il va demander ses virils enseignements.

De la nature des dieux

Le traité de la Nature des Dieux, bien que plus dogmatique, offre le même caractère. Il fut écrit en 710 (-44), fort peu de temps avant la mort de César, et adressé à Brutus. Cicéron met successivement en scène un épicurien, Velleius ; un stoïcien, Balbus, et un académicien, Cotta, qui exposent et discutent les opinions des anciens philosophes sur les dieux et sur la Providence. L’athéisme déguisé d’Épicure est réfuté assez vivement par Cotta, qui semble ici servir de prête-nom à Cicéron. C’est aussi Cotta qui bat en brèche les arguments des stoïciens sur la Providence ; malheureusement une partie de sa dissertation est perdue pour nous. On s’étonnera peut-être que Cicéron n’ait point pris la parole dans le débat. S’il repousse avec Cotta la doctrine d’Épicure, faut-il croire qu’il repousse aussi l’opinion stoïcienne si profondément religieuse ? Sur cette grave question, s’est-il, comme les académiciens, arrêté à un probabilisme vague ? Ses admirateurs déclarés ne le croient pas, et prétendent que sur ce point il était fort éloigné du scepticisme. C’est là en effet une opinion assez probable.

Mais, ce qui importe, c’est de constater l’extrême discrétion de son attitude, qui correspond si bien avec l’incertitude de ses convictions. Cicéron est persuadé que la croyance à l’existence des dieux et à leur action sur le monde doit exercer une profonde influence sur la vie ; qu’elle est d’une importance fondamentale pour le gouvernement de la cité. Donc il faut la maintenir parmi le peuple. C’est le politique et l’augure qui parlent. Il ne trouve pas les arguments des stoïciens bien concluants, et il les réfute par Cotta. C’est l’académicien qui parle. Enfin, il incline fort à croire que les dieux existent, et qu’ils gouvernent le monde ; il le croit, parce que c’est là une opinion commune à tous les peuples ; et que cet accord universel équivaut pour lui à une loi de la nature (consensus omnium populorum lex naturae putanda est). Quant à la pluralité des dieux, bien qu’il ne s’exprime pas catégoriquement sur ce point, il semble qu’il n’y croit pas, ou du moins qu’il réduit comme les stoïciens les dieux à n’être pour ainsi dire que des émanations du Dieu unique. Celui-ci, il le conçoit comme un esprit libre et sans mélange d’élément mortel, percevant et mouvant tout, et doué lui-même d’un éternel mouvement.

Il n’épargne pas les fables du polythéisme gréco-romain ; il raille et condamne les légendes immorales communes à tous les peuples. C’est cette partie du livre de Cicéron (livre III) qui charmait surtout les philosophes du dix-huitième siècle. Il n’était pas difficile de tourner en ridicule la religion populaire ; on peut même dire qu’au temps de Cicéron cela était devenu un lieu commun philosophique. Les uns, en repoussant avec mépris ces fables qu’ils jugeaient grossières, repoussaient aussi toute croyance ; les autres adoptaient la doctrine stoïcienne. Cicéron ne la trouve pas inattaquable ; mais l’existence des dieux est nécessaire ; tous les peuples y croient ; il y croira donc aussi. Il raisonne à peu près de la même manière sur l’immortalité de l’âme, et dirait volontiers avec Platon auquel il emprunte la plupart de ses arguments : « C’est un beau risque à courir et une belle espérance. Il faut s’en enchanter soi-même. »

De la divination

Il est beaucoup plus explicite sur la foi que mérite la divination. L’ouvrage qui porte ce titre est le plus original qu’il ait écrit. Bien qu’il y discute les opinions des stoïciens, on sent qu’il est ici sur son terrain, qu’il a vu fonctionner sous ses yeux la religion romaine, qu’il a été augure, et qu’il sait ce qu’il faut croire des révélations divines. Cet ouvrage, ainsi que le troisième livre de la Nature des Dieux, a été le grand arsenal où les chrétiens puisaient des arguments contre le polythéisme.

Autres œuvres

Il est à peu près impossible de déterminer le caractère et la portée de l’ouvrage incomplet que nous possédons sous le titre de Sur le Destin (De Fato).

Les petits traités, Sur la vieillesse et Sur l’amitié, adressés à Atticus, sont pleins de grâce et de douceur. Le choix des sujets convenait parfaitement à la portée philosophique de l’esprit de Cicéron : ce sont deux plaidoyers, dont le premier est fort ingénieux et le second plein d’agrément et même d’éloquence.

Les Paradoxes des stoïciens sont un exercice de casuistique oratoire, souvent jugé d’une médiocre valeur.

Traité des devoirs

Le dernier en date de ces écrits philosophiques est le Traité des devoirs, qui parut en 710 (-44), après la mort de César. Il est adressé par Cicéron à son fils Marcus, qui étudiait alors la philosophie à Athènes sous la direction de Cratippe. Le premier livre traite de l’honnête, le second de l’utile, le troisième de la comparaison entre l’honnête et l’utile. Le fond de l’ouvrage et les divisions sont empruntés à Panétio le stoïcien, auteur d’un Traité sur le devoir. Il ne faut pas demander à Cicéron, même dans les questions de morale où il est le plus affirmatif, des recherches profondes sur les premiers principes et une rigueur scientifique. Cicéron est un esprit pratique ; son livre est un recueil de préceptes excellents, adressés à son fils. Il veut en faire un bon citoyen romain, le préparer à l’accomplissement des devoirs qui constituent cette vertu de l’homme du monde qui n’a rien d’excessif et d’absolu. De là, les tempéraments nécessaires entre l’inflexibilité stoïcienne et le péripatétisme beaucoup plus conciliant.

Un philosophe allemand, Christian Garve (1748-1792), a ainsi résumé les principaux caractères de cette philosophie morale :

« Lorsque l’auteur n’examine pas la nature morale de l’homme en général, mais qu’il explique seulement les devoirs que lui impose la société, on s’aperçoit qu’il a parfaitement compris la philosophie de son maître ; il l’expose avec la plus grande clarté, et, nous n’en doutons pas, il l’a enrichie de ses propres découvertes. Mais, dans les recherches purement théoriques, dans le développement des notions abstraites, lorsqu’il est question de découvrir les parties simples de certaines qualités morales ou de résoudre certaines difficultés qui se présentent, Cicéron ne réussit pas à être clair lorsqu’il copie ; et, quand il vole de ses propres ailes, ses idées ne pénètrent pas bien avant, mais restent attachées à la superficie. Parle-t-il de la nature de la bienfaisance, du décorum, et des règles du bon ton, de la société et de la manière de s’y conduire, des moyens de se faire aimer et respecter ? Il est instructif par sa clarté et sa précision, il est intéressant par la vérité de ce qu’il dit, et même par les idées nouvelles qu’on croit y apercevoir. Mais les doctrines de la vertu parfaite et imparfaite, du double décorum et du bon ordre, la démonstration de la proposition qui dit que la vertu sociale est la première de toutes les vertus, démonstration fondée sur l’idée de la sagesse, et surtout la théorie des collisions, qui remplit tout le troisième livre, ne sont ni si clairement exprimées ni si bien développées. Chose singulière ! Tandis que les constitutions des anciennes républiques abaissaient l’orgueil politique, en faisant dépendre la grandeur de la faveur populaire, les préjugés du monde ancien nourrissaient l’orgueil philosophique en n’accordant le privilège de l’instruction qu’aux hommes que leur naissance ou leur fortune destinaient à gouverner leurs semblables. C’est par une suite de cette manière de voir que les préceptes moraux de Cicéron dégénèrent si souvent en maximes de politique. Ainsi, lorsqu’il prescrit des bornes à la curiosité, c’est afin qu’elle n’empêche pas de se livrer aux affaires politiques ; ainsi il recommande avant tout cette espèce de justice qu’exercent les administrateurs par leur impartialité et leur désintéressement ; et il blâme surtout les injustices qui sont commises par ceux qui se trouvent à la tête des armées et des gouvernements. C’est pour la même raison qu’il s’étend si longuement sur les moyens de se rendre agréable au peuple, sur l’éloquence, comme trayant le chemin des honneurs, sur les droits de la guerre ; c’est pour cela que l’amour du peuple et l’honneur lui paraissent des choses de la plus haute utilité, c’est pour cela que ses exemples sont tous tirés de l’histoire politique. »Œuvres philosophiques perdues

Les autres ouvrages philosophiques de Cicéron ne nous sont pas parvenus. Nous ne possédons qu’un fragment du Timée (Timaeus, seu de universo), imitation de Platon. Les traités De la gloire (De gloria libri duo ad Atticum), l’OEconomique, traduction de Xénophon, le Protagoras, traduction de Platon, l'Éloge de Caton (Laus Catonis), composé après la mort de celui-ci à Utique en 708 (-46) ; un autre éloge de Porcia, fille de Caton ; un livre sur la Philosophie (De philosophia liber ad Hortensium, année 708) ; une Consolation (Consolatio, sive de minuendo luctu) que Cicéron s’adressa à lui-même après la mort de sa fille Tullia, ont péri pour nous. D’autres encore ont probablement subi le même sort, dont nous ne connaissons pas même les titres.[réf. souhaitée]

Avis sur sa philosophie

Les jugements sur Cicéron philosophe ont souvent été très sévères : Cicéron n’est pas un philosophe ; c’est un Romain qui, d’après les philosophes grecs, compose sur certaines questions des écrits clairs, élégants et même éloquents. Il s’adonne à cette étude dans les loisirs forcés que lui créent les misères du temps ; il y trouve une distraction à ses tristes pensées et une consolation. Il se flattait aussi de disputer aux Grecs la victoire en ce genre, comme il l’avait fait pour l’éloquence, et de donner à sa patrie une littérature philosophique qui lui manquait.

Certains jugent que l’originalité lui faisait défaut, et qu’il s’en souciait d’ailleurs fort peu. On ne peut guère douter qu’il se crût supérieur à la plupart des Grecs qu’il imitait, si l’on en excepte Platon. Et il est fort probable qu’il leur était en effet supérieur sous le rapport du style, de l’élégance et de l’abondance. Peut-être même a-t-il été convaincu que le bon sens pratique, dont il était doué au plus haut point, faisait de lui un philosophe bien plus remarquable et plus utile à ses contemporains que les Zénon et les Épicure. Il semble avouer cette prétention dans le traité des Devoirs, son dernier ouvrage. Et il ne serait pas étonnant que les contemporains pour lesquels il écrivait eussent partagé cette vision. La philosophie de Cicéron devait en effet être à leurs yeux la vraie philosophie, celle qui seule convenait à des Romains.

Malgré toutes ces critiques, il est un mérite bien difficile à refuser à Cicéron : il est pour nous une des sources les plus précieuses pour l’histoire de la philosophie, du fait de la rareté extrême des ouvrages conservés. Ajoutons aussi qu’il a porté dans la composition de ses écrits les admirables qualités de son esprit et de son style. Il n’a point la grâce souveraine de Platon, il ne peut lui être comparé dans la forme du dialogue ; car Cicéron ne peut converser, il faut qu’il plaide : mais chez qui trouverait-on plus de clarté, d’élégance, d’éclat et de mouvement ?

L’expression ’’Cicéron traducteur des Grecs" montre la victoire du grand orateur romain à travers les termes philosophiques qu’il a inventés en latin à partir des mots grecs et qui ont connu une grande fortune en Occident. C’est lui qui a inventé un vocabulaire spécifique pour rendre compte de la philosophie grecque[27]. Il créa ainsi des néologismes latins tels que providencia, qualitas, medietas[28].

Œuvres[29]

Cicéron est considéré comme le plus grand auteur latin classique, tant par son style que par la hauteur morale de ses vues.

Il faut aussi rendre hommage à son esclave et secrétaire Marcus Tullius Tiro (en français, Tiron), dont la compétence n'est probablement pas étrangère à la quantité d'ouvrages qui nous sont parvenus. Cicéron l'affranchit vers -54 ou -53, et Tiron resta son collaborateur.

Nombreuses oeuvres traduites en français, en ligne

Voir en annexe la liste d'œuvres traduites en français dans l'article Œuvres de Cicéron

- Répertoires de ressources philosophiques antiques :

Plaidoiries et Discours

Parmi les discours de Cicéron, 88 sont connus, et 58 ont été conservés. Voici une liste des principaux. Ceux qui s'intitulent "Pro xxx" ou "In xxx" sont des plaidoiries composées à l'occasion de procès, le nom "xxx" étant le nom de la partie représentée par Cicéron ("Pro") ou de la partie adverse ("In").

- 81 : Pro Quinctio

- 80 : Pro Roscio Amerino

- 77 : Pro Roscio Comodeo

- 70 : In Verrem (Contre Verrès)

- 69 : Pro Tullio ; Pro Fonteio ; Pro Cæcina

- 66 : discours Pro lege Manilia, dit aussi De Imperio Cn. Pompei

- 66 : Pro Cluentio

- 63 : Discours De Lege agraria contra Rullum ; Pro Rabirio Perduellionis Reo ; In Catilinam I-IV ; Pro Murena

- 62 : Pro Sulla ; Pro Archia

- 59 : Pro Flacco

- 57 (retour d’exil) : Post Reditum in Quirites (Après [son] retour, discours aux citoyens); Post Reditum in Senatu (Après [son] retour, discours au Sénat) ; Pro Domo sua (Pour sa maison); De Haruspicum responsis (Sur la réponse des haruspices)

- 56 : Pro Sestio ; In Vatinium ; Pro Cælio ; Pro Balbo

-

- discours De Provinciis consularibus (Des pouvoirs consulaires - prolongation de César en Gaule)

- 55 : In Pisonem

- 54 : Pro Cn. Plancio ; Pro Rabirio Postumo ; Pro Scauro

- 52 : Pro Milone : Pour Milon (procès perdu)

- 46 (discours devant César) : Pro Marcello ; Pro Q. Ligario ; Pro Rege Deiotarus

- 44 : Philippiques, discours contre Marc Antoine

Traités de rhétorique

Cicéron jouit de son vivant d’une réputation d’excellent orateur. Selon Pierre Grimal[1], nul autre que lui n’était capable d’élaborer une théorie romaine de l’éloquence, comme mode d’expression et moyen politique. Après un ouvrage de jeunesse (De Inventione), il livre à partir de –55 ses réflexions sur la figure de l’orateur, à la fois philosophe de sa cité et artiste de la parole.

Ultérieurement sous Vespasien, le rhéteur Quintilien promut Cicéron au rang de modèle d’éloquence dans son manuel De institutione oratoria (Sur la formation de l’orateur), qui exercera une grande influence sur la pédagogie occidentale[30].

Six ouvrages de Cicéron nous sont conservés, traitant de l’art de la rhétorique :

- 85 : La Rhétorique à Herennius[31], sur l'art de parler et la composition du discours oratoire (l'auteur est anonyme, certains éditeurs l'attribuent à Cicéron)

- 84 : De inuentione, sur la composition de l’argumentation en rhétorique

- 55 : De Oratore, sur l’art oratoire

- 54 : De partitionibus oratoriis, sur les subdivisions du discours

- 52 : De optimo genere oratorum, sur le meilleur style d’orateur

- 46 : Brutus (brève histoire de l’art oratoire romain) ; Orator ad Brutum (Sur l’Orateur), deux ouvrages dédiés à Marcus Junius Brutus

- 44 : Topica, éléments de l’argumentation

Œuvres philosophiques

- 54 : De Republica

- 52 : De legibus (Des lois)

- 45 : Hortensius (œuvre perdue, qui marqua dans sa jeunesse Augustin d'Hippone[32] ) ; Lucullus ou Academia Priora ; Academia Posteriora

- 45 : De finibus bonorum et malorum (Sur la fin des bonnes et mauvaises choses)[33]; Tusculanæ Disputationes (débats tenus à Tusculum) ; De Natura Deorum (De la nature des dieux) ; De divinatione (De la divination) ; De fato (Du destin)

- 44 : Cato Maior de senectute (sur Caton l'Ancien) ; Laelius de amicitia (sur l’amitié) ; De officiis (Des devoirs)

- date inconnue : Paradoxa Stoicorum (Paradoxes stoïciens) ; Commentariolum petitionis (notes sur sa candidature, probablement écrites par son frère Quintus)

Lettres

La correspondance de Cicéron fut abondante tout au long de sa vie. Il nous reste quelque 800 lettres, et une centaine des réponses qui lui ont été adressées. Elles sont regroupées par destinataires :

- ad Atticum, lettres à Atticus, son ami et banquier

- ad Familiares, lettres aux amis

- ad Quintum, lettres à son frère Quintus Tullius Cicero

- ad Brutum, lettres à Marcus Junius Brutus

Les deux éditions les plus récentes de la Correspondance sont :

- Cicéron, Correspondance, éd. bilingue en 11 tomes, L.-A. Constans, Paris, Les belles lettres, coll. Budé, , 1969

- Ciceron, Correspondance, éd. en 6 tomes,M. de Golbery, Clermont-Ferrand, Paleo, coll. Sources de l'histoire antique, 2004

Poésie

Nous n’en possédons que des fragments, dont un seul est de quelque étendue :

- De consulatu suo (De son consulat) - 78 vers conservés

- De temporibus suis - 2 vers conservés

La plupart de ses poésies sont des œuvres composées dans sa jeunesse, ou après son ralliement à César[34]. Il rédige alors une épopée sur Marius[1], son compatriote d’Arpinum et l’oncle de Jules César, œuvre aujourd’hui disparue, et un poème dans lequel il célèbre la gloire de son consulat. C’est dans ce dernier que se trouve le vers célèbre :

- « O fortunatam natam me consule Romam ! »[35]

dont Juvénal s’est moqué, et dont on se moque encore.

Mais Voltaire s’interroge sur cette mauvaise réputation :

- « Pourquoi donc Cicéron passe-t-il pour un mauvais poète ? Parce qu’il a plu à Juvénal de le dire, parce qu’on lui a imputé un vers ridicule : “O fortunatam natam, me consule, Romam !” C’est un vers si mauvais, que le traducteur, qui a voulu en exprimer les défauts en français, n’a pu même y réussir. “O Rome fortunée, Sous mon consulat née !” ne rend pas à beaucoup près le ridicule du vers latin. Je demande s’il est possible que l’auteur du beau morceau de poésie que je viens de citer ait fait un vers si impertinent ? Il y a des sottises qu'un homme de génie et de sens ne peut jamais dire. »

Citations

- « O tempora ! O mores ! » - « Quelle époque (vivons-nous) ! Quels mœurs ! » (Catilinaire, I)

- « Qui échange son labeur contre de l’argent se vend lui-même et se place de lui-même dans les rangs des esclaves. »

- « Potestas in populo, auctoritas in Senatu » - « Le pouvoir est dans le peuple, l'autorité dans le Sénat » (Les Lois, 3, 12)

- « Arma togae cedant! » - « Que les armes s'effacent devant la toge » (2e Philippique, VIII)

- « Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? » - « Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ? » (Catilinaire, I, 1)

Notes et références

- ↑ a , b , c et d Pierre Grimal, La littérature latine, Que sais-je n°327

- ↑ Cicéron évoque son fils au berceau dans le Catilinaire IV, 2

- ↑ On attribue à son frère Quintus Tullius Cicero la rédaction de notes sur la technique de campagne électorale (Commentariolum Petitionis)

- ↑ Voir Plutarque, Vie de Cicéron, XII)

- ↑ Voir la Conjuration de Catilina racontée en détail par Salluste

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, XXIII, XXIV

- ↑ Informations et citations extraites de Marcel le Glay, Rome, Grandeur et Déclin de la République

- ↑ Pierre Grimal, La civilisation Romaine, Chap. VII, 1981, Flammarion

- ↑ Velleius Paterculus, Histoire romaine, livre II, 45

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, XXXII

- ↑ Curieusement, Plutarque omet cet épisode, passant du retour de Cicéron (XLV) à la mort de Milon (XLVI), mais cette querelle de propriété n'est pas sans conséquence

- ↑ Florence Dupont en a tiré avec L'affaire Milon un roman historique fort bien documenté.

- ↑ Comparer David Engels, Cicéron comme Proconsul en Cilicie et la guerre contre les Parthes, dans: Revue Belge de Philosophie et d'Histoire 86, 2008, p. 23-45

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, XXVI

- ↑ Velleius Paterculus, Histoire romaine, livre II, 68

- ↑ Joël Schmidt, Jules César, Folio, Gallimard, 2005, pp244-249

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, 38

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, 40

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, 41

- ↑ Cicéron, Ad Atticum, 13, 50, 1

- ↑ Joël Schmidt, Jules César, Folio, Gallimard, 2005, p 313

- ↑ Plutarque, Vie de Brutus, 12

- ↑ Velleius Paterculus, Histoire romaine, livre II, 58

- ↑ Cicéron, grand admirateur de Démosthène, reprend le titre des discours que cet orateur prononça contre Philippe de Macédoine (Plutarque, Vie de Cicéron, XXIV )

- ↑ Albert Paul, Histoire de la littérature romaine, 1871, tome I, livre Deuxième, chapitre V, 4

- ↑ Voir Plutarque, Vie de César, LIX

- ↑ Pierre Grimal, Cicéron, Paris, Fayard, 1986

- ↑ Veikko Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris, Klincksieck, 1981, (ISBN 2252023600)

- ↑ Listes et dates établies sur la base du tableau des œuvres de Cicéron du Guide romain antique de George Hacquard, Jean Dautry, O Maisani (Hachette, 1963, (ISBN 2010004884), corroborées par les diverses sources biographiques

- ↑ Pierre Grimal, La civilisation romaine, Chap. VI, 1981, Flammarion

- ↑ http://www.mediterranees.net/art_antique/rhetorique/herennius/index.html sommaire de l'ouvrage

- ↑ Livre III des Confessions d’Augustin d’Hipppone

- ↑ Ce discours est traditionnellement utilisé par les typographes pour mettre en place leurs maquettes : Lorem ipsum dolor sit amet, .... cf. Faux-texte et http://www.lipsum.com/

- ↑ Plutarque, Vie de Cicéron, II et XL

- ↑ Vers rapporté par Juvénal, Satire X, 115-132

Voir aussi

Sources

- Plutarque, Vie des hommes illustres, tome II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1937 (ISBN 2070104532) ;

- Salluste, La Conjuration de Catilina, Les Belles Lettres, Paris, 2002 (ISBN 2251799370) ;

- Marcel le Glay, Rome, Grandeur et Déclin de la République, Perrin, 1990 (ISBN 2262018979) ;

- Pierre Grimal :

- La Littérature romaine, PUF, coll. « Que Sais-je » (no 327), 1965 (ISBN 2130374069),

- La Civilisation romaine, Flammarion, 1981 (ISBN 2080811010) ;

- « Cicéron », dans Paul Albert, Histoire de la littérature romaine, 1871 [détail de l’édition] (Wikisource) ;

- « Cicéron », dans Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang [sous la dir. de], Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878 [détail des éditions] (Wikisource).

Bibliographie

Article détaillé : Œuvres de Cicéron.- Bibliographie ancienne

Sa Vie a été écrite par Plutarque, par Conyers Middleton (traduit par Antoine François Prévost) et par Jacques Morabin.

- Bibliographie contemporaine

- Claude Nicolet et Alain Michel, Cicéron, Le Seuil, 1961, (ISBN 2020000520)

- Pierre Grimal, Cicéron, Fayard, 1986, (ISBN 2213017867)

- Pierre Grimal, Étude de chronologie cicéronienne, Belles Lettres, 1977

- Florence Dupont, L’affaire Milon, 1987, Denoël, (ISBN 2207233405)

- Jérôme Carcopino, Les secrets de la correspondance de Cicéron, 1947, Paris, L'artisan du Livre

- Christian Habicht, Cicero the politician, Baltimore, Johns Hopkins university press, 1990.

- Guy Achard, Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours « optimates » de Cicéron, Leiden, E.J. Brill, 1981.

- Harold C. Gotoff, Cicero's Caesarian speeches: a stylistic commentary, Chapel Hill (North Carolina), Londres, University of North Carolina press, 1993.

- Robert Harris, Imperium, Plon, 2006

Liens externes

- (en) Textes latins à Forum Romanum

- Histoire romaine, Cicéron

- Vie de Cicéron par Plutarque

- Cicéron et Philodème La polémique en philosophie par Clara Auvray-Assayas et Daniel Delattre.

- Cicéron antijuif ? Le pro Flacco

- Emission « une vie, une œuvre » de France Culture de février 2006 consacrée à Cicéron

- Œuvres de Cicéron: textes avec concordances et liste de fréquence

- Portail de la littérature

- Portail de la philosophie antique

- Portail du droit

- Portail de la Rome antique

- Portail de l’Italie

Catégories : Article de qualité | Consul de la République romaine | Écrivain romain du Ier siècle av. J.-C. | Philosophe romain | Avocat romain | Rhéteur | Augure | Cicéron | Mort assassiné | Naissance en -106 | Décès en -43

Wikimedia Foundation. 2010.