- Aulne (fleuve)

-

Pour les articles homonymes, voir Aulne (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Aulne (homonymie).Aulne

(Ar Stêr Aon)

L'Aulne vue des hauteurs de LandevennecCaractéristiques Longueur 140 km Bassin 1 875 km2 Bassin collecteur l'Aulne Débit moyen 30 m3⋅s-1 (son embouchure) Régime pluvial océanique Cours Se jette dans la Rade de Brest Géographie Pays traversés  France

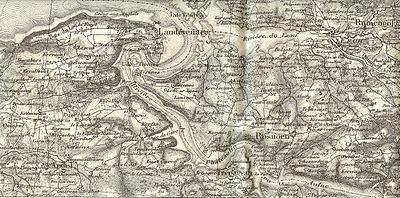

FranceL'Aulne (Aon en breton) est un fleuve côtier français de 140 km de long[1], qui prend sa source sur la commune de Lohuec dans les Côtes-d'Armor et se jette dans la rade de Brest au niveau des communes de Landévennec et de Rosnoën. Sa partie aval est aussi dénommée "Rivière de Châteaulin".

Toponymie

Le nom Aulne provient de la modification du mot celte Aven ou Avon ou Aoun et de l'expression qui en est dérivée en langue bretonne Steir-Aoun ou Ster-Aoun, c'est-à-dire "Profonde rivière"[2].

Géographie

L'Aulne à Poullaouen juste en aval de sa confluence avec le Squiriou Vieux pont sur l'Aulne au nord de Poullaouen

Vieux pont sur l'Aulne au nord de Poullaouen L'Aulne à Locmaria-Berrien

L'Aulne à Locmaria-Berrien

Fleuve côtier long de 140 km, l'Aulne prend sa source à Lohuec, à côté du lieu-dit Penn Aon, à l'est des monts d'Arrée. Ce fleuve côtier coule dans sa partie amont du nord au sud, dans la faille produite entre Lanneanou et Landeleau par l'éruption du massif granitique du Huelgoat. Plus en aval, à partir de la confluence de l'Hyères, il coule parallèlement à la direction armoricaine des plis, c'est-à-dire est-ouest. Mais il dessine des méandres très accentués et très encaissés : entre la confluence avec l'Hyères à Pénity-Saint-Laurent, commune de Landeleau, et Châteaulin, son cours est de 60 km alors que à vol d'oiseau la distance n'est que de 30 km[3].

En aval, entre Pont Triffen et Port-Launay, l'Aulne est canalisée et constitue une partie du Canal de Nantes à Brest. L'Aulne se termine par une ria sur ses 18 derniers km entre Châteaulin et Rosnoën qui est soumise à l'influence des marées. Cette partie du fleuve, de Port-Launay à la mer, est appelée couramment l'Aulne maritime et se jette dans la rade de Brest à hauteur de Landévennec.

Un méandre de l'Aulne maritime abrite le cimetière des navires de Landévennec.

Article détaillé : Rade de Brest.Adolphe Joanne et Élisée Reclus décrivent ainsi l'Aulne au début du XXe siècle :

« L'"Aune"[Aulne] s'appelle aussi la "Rivière de Châteaulin". Venue du département des Côtes-du-Nord, d'un massif forestier [à l'altitude] de 326 mètres, elle passe peu après dans le Finistère pour y descendre très sinueusement vers le sud-ouest, puis le sud, puis encore le sud-ouest, ensuite l'ouest et finalement l'ouest-nord-ouest ; longtemps elle ne serpente que devant des hameaux (...). Le Pont-Pierre, issu du versant sud de la montagne d'Arrée et long de 20 km lui apporte les eaux de l'étang du Huelgoat, dans un pays où on exploitait, où l'on n'exploite plus, les mines de plomb argentifère ; l'"Elez" ou "Ellez" ou "Ellé", descendue du mont Saint-Michel-de-Brasparts, lui amène, au bout d'un cours de 36 km en un bassin d'environ 16 000 hectares, les eaux sombres qu'a brisée la célèbre "cascade de Saint-Herbot" (70 mètres); l'"Hière" ou "Aven", venant également du département des Côtes-du-Nord, lui arrive pour lui confier le canal de Nantes à Brest, ou plutôt à cette rencontre d'eaux, par 55 mètres d'altitude, Aven régularisée et canal de Nantes à Brest, c'est une seule et même chose, comme à partir de ce confluent Aulne et canal se confondent aussi entièrement. Ici, à Ponttrifen, commence l'Aulne inférieure, qui est l'une des rivières les plus ondoyantes et serpentantes qui se puisse voir, en un val d'une très grande beauté que contemplent, au sud, les cimes des montagnes Noires; il n'y a pas 30 kilomètres en ligne droite, de Ponttriffen à Châteaulin, et l'Aulne parcourt 62 km. Elle coule devant le bel amphithéâtre central de Châteauneuf-du-Faou (...), boit le Ster-Goanez, dont le voyage est d'une vingtaine de kilomètres pour une distance de moins de 5 km à vol d'oiseau. À Châteaulin s'achève le canal de Nantes à Brest, en même temps que grâce à la marée comme sur le fleuve la circulation dite maritime, qui comporte 33 km jusqu'à l'entrée de l'Aulne dans la rade de Brest. Sur ce dernier trajet, on remarque le bourg de Port-Launay, qui est en réalité le port de la ville de Châteaulin (distante de près de 3 km). Le viaduc de 12 arches, haut de 50 mètres, jeté sur l'Aulne pour le passage du chemin de fer de Nantes à Brest ; le confluent de la "Doufine" ou "Dourduff", riviérette de 32 km en un bassin de 13 825 hectares, partie, comme l'Elez, du point culminant de toute la Bretagne; ce n'est plus une modeste rivière, c'est en apparence un puissant fleuve de 300, 500 m de large et de 2 500 mètres d'ampleur à l'entrée dans la rade de Brest où l'Aulne arrive après avoir mêlé son estuaire aux sous-estuaires de la "Rivière du Faou" et de la "Rivière d'Hôpital-Camfrout"; la presqu'île de Logonna sépare au nord son embouchure de celle de la "Rivière de Daoulas", également semblable à celle d'un très considérable cours d'eau. Comme on l'a dit plus haut, le Finistère a presque tout son cours de 140 km et les Côtes-du-Nord ne possèdent que 46 270 hectares sur les 187 500 ha de son bassin[4]. »

Hydrologie

L'Aulne est un fleuve abondant, comme tous les cours d'eau coulant dans la partie occidentale de la Bretagne. Son débit a été observé sur une période de 38 ans (1970-2007), à Châteauneuf-du-Faou, localité du département du Finistère située malheureusement assez loin de l'embouchure du fleuve dans la rade de Brest. Le bassin versant du fleuve y est de 1 224 km² (soit plus ou moins 65 % de sa totalité qui fait 1 875 km²). Les chiffres observés n'en sont pas moins parfaitement significatifs et extrapolables à l'ensemble du bassin de l'Aulne.

Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la Station hydrologique de Châteauneuf-du-Faou-données calculées sur 39 ans[5]

Le débit moyen interannuel ou module du fleuve à Châteauneuf-du-Faou est de 21,6 m³ par seconde.

L'Aulne présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées, comme presque tous les fleuves côtiers bretons, avec des hautes eaux d'hiver portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 34 et 51,3 m³ par seconde, de décembre à mars inclus (avec un maximum en janvier), et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 2,4 m³ au mois d'août. Mais les fluctuations sont bien plus prononcées sur de plus courtes périodes.

À l'étiage, le VCN3 peut chuter jusque 0,26 m³, en cas de période quinquennale sèche, ce qui est vraiment très bas, mais assez normal en Bretagne. Le débit minimum connu sur 3 jours consécutifs est de 0,050 m³ et a été mesuré sur l'intervalle de temps du 22 au 28 octobre 1985.

Quant aux crues, elles peuvent être très importantes. Ainsi le débit instantané maximal enregistré a été de 440 m³ par seconde le 26 janvier 1995, tandis que la valeur journalière maximale était de 426 m³ par seconde le même jour. Le QIX 10 est de 290 m³ par seconde, le QIX 20 de 330 m³ et le QIX 50 de 390 m³. Les QIX 2 et QIX 5 valent quant à eux respectivement 170 et 240 m³. D'où il ressort que les crues de janvier 1995 étaient d'un niveau supérieur à celui de crues cinquantennales, et exceptionnelles.

On peut comparer ces débits à ceux de l'un des affluents de la Seine au sud-est de Paris qui a un débit moyen à peu près équivalent, le Loing, réputé jadis pour ses débordements, et quelque peu régularisé depuis. Le QIX 10 du Loing en fin de parcours vaut seulement 190 m³ (contre 290 pour la portion de l'Aulne en question) et son QIX 50 se monte à 270 m³ (contre 390 pour l'Aulne). Ainsi, bien que la partie étudiée de l'Aulne soit quatre fois moins étendue, le volume des crues de l'Aulne l'emporte largement sur celles du Loing.

L'Aulne est un fleuve côtier très abondant, alimenté par des précipitations elles aussi abondantes, dans la région du massif armoricain notamment. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 560 millimètres annuellement, ce qui est très élevé, largement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France, ainsi qu'à l'ensemble des bassins de la Bretagne. Le débit spécifique (ou Qsp) de la rivière atteint 17,7 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Affluents de l'Aulne

D'amont vers l'aval :

- Le ruisseau de Plourac'h et le ruisseau de Bodenna,

- Le Beuchcoat (la confluence est vers 100 mètres d'altitude),

- Le Squiriou,

- La Rivière d'Argent ou Fao ou Pont-Pierre ou Ruisseau de la Mine,

- L'Elez ou Ellez,

- L'Hyères (la confluence est vers 55 mètres d'altitude et à partir de cette confluence, le cours de l'Aulne se confond avec le tracé du canal de Nantes à Brest),

- Le Kereland,

- Le Quilliou,

- Le Ster Goanez,

- Le ruisseau du Crann,

- Le Poulhazec,

- Le Guern ou Ruisseau de Pleyben.

Au niveau de l'estuaire :

- La Douffine ou Doufine,

- La rivière du Faou.

L'Aulne canalisée, tronçon du canal de Nantes à Brest

De la confluence avec l'Hyères jusqu'à Châteaulin et même Port-Launay, le cours médian de l'Aulne coïncide avec un tronçon du canal de Nantes à Brest, désormais déclassé pour la navigation commerciale, attractif pour les pêcheurs à la ligne et les randonneurs sur le chemin de halage. Une navigation touristique existe aux environs de Châteauneuf-du-Faou.

-

L'Aulne canalisée près de Châteauneuf-du-Faou 1(canal de Nantes à Brest)

-

Brumes matinales sur l'Aulne à Châteaulin

-

Le pont sur l'Aulne à Châteaulin

Description du pays de l'Aulne datant de 1893

"Si vous venez de traverser le Léonais [ = le Léon ], il vous semblera que le pays de l'Aulne est par endroits un peu désert, que trop de fermes ont encore le toit de chaume sur des murs de pierre cimentés uniquement de boue. Si vous y passez vers la fin du mois d'août, vous y verrez avec étonnement battre le blé au fléau, un instrument que vus croyiez banni du monde civilisé depuis la découverte des machines à battre. C'est surtout en tirant sur la montagne, vers Plounévez-du-Faou, Saint-Herbot, Plouyé, Scrignac, que vous serez frappé de ces traces d'ignorance et de misère.

Au contraire vers le canal, par lequel arrivent les engrais calcaires ainsi que les instruments aratoires de l'industrie moderne, l'aspect est très florissant. La terre végétale est partout assez profonde pour qu'en fumant et en variant convenablement l'assolement, on transforme en terrais de rapport des landes jusque-là improductives. L'avoine, le sarrasin et le seigle occupent encore plus de place que le froment; mais celui-ci est déjà cultivé suffisamment pour que le pain blanc ait presque partout remplacé le pain noir dans l'alimentation quotidienne. Les prés, améliorés par des drainages, nourrissent vers Carhaix des bœufs gras qui alimentent (...) un commerce consdérable.(...).

Et ici les maisons ont bonne apparence. Les murs sont enduits d'une couche riante de chaux blanche; les toits sont d'ardoises, les fenêtres s'ouvrent largement. (...) De même les bourgs sont élégants ou riants[6].

Les franchissements de l'Aulne

Traditionnellement, le dernier pont avant l'embouchure se trouvait, comme pour la plupart des fleuves, à la limite de la zone de remontée de la marée, provoquant l'essor d'une "ville-pont", en l'occurrence Châteaulin. Plus en aval, seuls des bacs permettaient de franchir l'estuaire.

Le lieu-dit "Le Passage" entre Rosnoën et Dinéault se nommait en breton Treiz Guenhel, le nom provenait du breton Treiz ( = "passage") et de saint Guinal, dont la chapelle éponyme se trouvait en haut de la côte menant à Dinéault[7]. Ce fut longtemps un axe de passage important reliant Sainte-Marie-du-Ménez-Hom au Léon, emprunté entre autres par les marchands se rendant aux foires. Une cale fut construite en 1858 pour faciliter le passage[8].

D'autres bacs permettaient de franchir l'estuaire à hauteur de Trégarvan et à Térénez, ce dernier sur le chemin de grande communication allant du Faou à Crozon.

Ces bacs ont disparu à la suite de la construction du premier pont de Térénez en 1925 (démoli par les Allemands en 1944), reconstruit en 1951, lui-même remplacé par un nouveau pont à haubans mis en service en 2011.

Article détaillé : Pont de Térénez.L'Aulne maritime, un tronçon du canal de Nantes à Brest

Cette description date de 1909 (l'auteur décrit un voyage partant de Brest et le voyageur a donc déjà traversé la rade de Brest) :

« Au-delà de Landévennec, le bateau, décrivant un grand cercle, laiss à gauche la pointe et l'île de Tibidy et double la pointe de Penforn. À mi-hauteur de la falaise,à droite, dans le parc de l'abbaye, on voit se dresser un rocher de 12 mètres de haut environ ayant la forme d'un moine encapuchonné ; ce serait, dit la légende, un moine dissolu condamné à rester pétrifié ainsi jusqu'au Jugement dernier. On passe près de l'île de Térénez et de la station navale réserve de Brest [cimetière des navires de Landévennec]. Escale du passage de Térénez, où un bac mène à terre ; escale de Trégarvan; escale de Dinéault, d'où l'on peut faire l'ascension du Ménez-Hom. L'Aulne continue à couler en longs méandres, dans de beaux paysages ; son lit canalisé se rétrécit peu à peu ; écluse de Guily-Glas, au pied du viaduc monumental de Port-Launay (chemin de fer de Quimper à Landerneau). De Port-Launay, on gagne Châteaulin à pied ou en voiture de louage, ou par le chemin de fer Carhaix-Châteaulin[9]. »

Article détaillé : Cimetière des navires de Landévennec.L'Aulne maritime était fréquenté par de nombreuses gabares qui remontaient de Brest jusqu'à Port-Launay, voire Châteaulin. Les dernières gabares furent "La Fée de l'Aulne" et le "Notre-Dame de Rumengol", chargées de sable. Une navette régulière, le "vapeur brestois", existait deux fois par semaine entre Brest et Port-Launay jusqu'à la décennie 1930[10]. « Quant au voyage de Châteaulin [depuis Brest], par les rives pittoresques de l'Aulne, il se fait rarement et au prix de longues heures de traversée » écrit Victor-Eugène Ardouin-Dumazet en 1895[11].

Les bateaux empruntaient l'Aulne maritime pour livrer du maërl aux agriculteurs, le seul engrais dont ils disposaient à l'époque. Les anciens se rappellent les bateaux échoués sur le bord des champs, et les manœuvres qu'il fallait faire pour décharger le sable à la pelle[12].

L'estuaire de l'Aulne et la rade de Brest

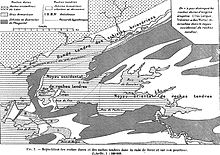

Carte géologique de la rade de Brest

Carte géologique de la rade de Brest

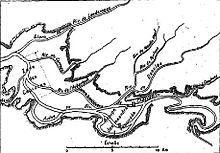

Les anciens méandres de l'Aulne sous la rade de Brest

Les anciens méandres de l'Aulne sous la rade de Brest

Lors des glaciations quaternaires, en particulier les deux dernières glaciations de Riss et de Würm, l'Aulne poursuivait son cours à l'emplacement actuel de la rade de Brest pour rejoindre l'océan Atlantique, le niveau de la mer étant à l'époque de 80 à 120 mètres en-dessous du niveau actuel. Sous les eaux de la rade de Brest existent donc des méandres très accentués de l'ancien cours de l'Aulne, à demi immergé (la presqu'île de Landévennec est le lobe d'un ancien méandre) ou totalement immergé. Les petits fleuves côtiers se jetant dans la rade de Brest, y compris l'Élorn, étaient à l'époque des affluents de l'Aulne.

L'Aulne et la littérature

- Xavier Grall a rendu hommage aux "Gens de l'Aulne"[8] dans un article publié par l'hebdomadaire "La Vie".

- voir Xavier Grall, "La fête de nuit" et Philippe Le Guillou, "Le passage de l'Aulne".

Articles connexes

Notes et références

- SANDRE, « Fiche fleuve l'aulne (J3--018-) ». Consulté le 18 octobre 2008.

- Adolphe Joanne, "Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies", tome 1, A-B, 1890, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73389j/f229.image.r=Ellez.langFR

- L. Gallouedec, revue "Annales de géographie", année 1893, n°10, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104135h.r=Landeleau.f56.langEN.hl

- Adolphe Joanne et Élisée Reclus, "Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies", 1890-1905, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k733913/f156.image.r=Locquenole.langFR

- Banque Hydro - Station J3811810 - L'Aulne à Châteauneuf-du-Faou (Synthèse) (ne pas cocher la case "Station en service")

- L. Gallouedec, Revue "Annales de géographie", année 1893, n° 10, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104135h.image.hl.r=Landeleau.f44.langFR

- http://www.antreizh.fr/crbst_15.html

- http://www.menezhom.com/IMG/pdf/DossierPresse_MHJ_D.pdf

- Paul Joanne, "Bretagne, les routes les plus fréquentées", Hachette, 1909, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5529707v/f274.image.r=Terenez.langFR

- Article du journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 19 août 2003

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, "Voyage en France....", tome 4, 2ème partie, Berger-Levrault, Paris, 1895, consultable http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73539j/f305.image

- Témoignage de Claude Guévarrec dans Le Télégramme de Brest et de l'Ouest du 27 mai 2005

Catégories :- Système hydrologique de l'Aulne

- Cours d'eau du Finistère

- Cours d'eau des Côtes-d'Armor

- Brest

- Fleuve côtier de Bretagne

- Cours d'eau du bassin côtier Loire-Bretagne

Wikimedia Foundation. 2010.