- Histoire Des Ordres Franciscains

-

Histoire des ordres franciscains

Giotto : Saint François prêchant aux oiseaux.

Giotto : Saint François prêchant aux oiseaux.

La famile franciscaine comprend trois Ordres :

- Le Premier Ordre

- Frères Mineurs (O.F.M.) Ordo Fratrum Minorum

- Frères Mineurs Conventuels (O.F.M.Conv) Ordo Fratrum Minorum Conventualium

- Frères Mineurs Capucins (O.F.M.Cap) Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

- Le Second Ordre

- Clarisses (O.S.C.) ou Pauvres Dames Ordo Sanctæ Claræ

- Clarisses Urbanistes (O.S.C.Urb) Ordo Sanctæ Claræ regulæ Urbani IV

- Clarisses Colettines (O.S.C.Col) Ordo Sanctæ Claræ reformationis ab Coleta

- Clarisses Capucines (O.S.C.Cap) Ordo Sanctæ Claræ Capuccinarum

- Annonciades (O.Ann.M.) Ordo de Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis

- Franciscaines Conceptionnistes (O.I.C.) Ordo Immaculatæ Conceptionis

- Le Tiers-Ordre

- Ordre Franciscain Séculier (O.F.S.), remplace le Tiers-Ordre franciscain depuis 1978

- Jeunesse Franciscaine

- Tiers-Ordre Régulier Franciscain (T.O.R.) Tertius Ordo Regularis Sancti Francisci

L'histoire des ordres franciscain débute concrètement avec la rédaction de la première règle des frères mineurs en 1221 par saint François d'Assise. Elle comprend l'histoire des trois Ordres[1]. Ces ordres ont connu une rapide extension dès leur création au début du XIII siècle. Les trois ordres sont toujours présents et comptent (hier comme aujourd'hui) des personnalités remarquables.

La multiplication des idées mène le premier ordre à des divergences de vue qui, au XVe siècle, pose de graves problèmes. Le Pape Léon X réunit en 1517 les frères mineurs en un unique ordre. L'Ordre franciscain est aujourd'hui l'Ordre le plus important en nombre au sein de l'Église. Le second ordre, les pauvres dames, sera réformé au XIIIe siècle et n'aura pas les perturbations du 1er ordre au XVe. C'est au XIIe siècle que l'ordre atteint son apogée, avant de subir la révolution française de plein fouet. L'ordre se relève au XIXe siècle.

Le Tiers-Ordre Franciscain Régulier est la branche séculière de la famille franciscaine. Les fraternités exercent leur influence dans tous les milieux de la société. En 1978, la nouvelle Règle émise sous le pontificat de Paul VI fixe des règles plus adaptées aux diverses cultures, conformément aux orientations du Concile Vatican II[2].

Introduction

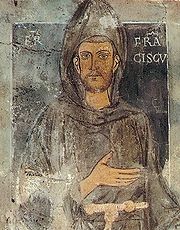

saint François, portrait au Sacro Speco de Subiaco.

saint François, portrait au Sacro Speco de Subiaco.

« Pourquoi à toi ? Pourquoi à toi ? Pourquoi tout le monde court-il après toi et pourquoi chacun semble-t-il désirer te voir, et t’entendre, et t’obéir ? » Voilà la question que posait le frère Massée, un peu railleur, à saint François d'Assise (cf. Fior 10). C’est que la personne de François a fasciné des générations entières, et c’est peut-être le saint sur qui on a le plus écrit. Pourtant, si François est si populaire, qu’en est-il de ses frères, de sa famille spirituelle ? On parle toujours de François d'Assise, mieux : on le cite en exemple ; mais ses fils et ses filles, qui sont-ils ? L’esprit franciscain existe-il encore aujourd’hui ? Voilà l’objet de cet article : découvrir qui sont les franciscains, à notre époque et dans l’Histoire[3].

Antécédents historiques[4]

Le « mouvement de pauvreté »

Une première caractéristique de cette époque féodale est le « mouvement de pauvreté », courant chrétien en réaction à l’enrichissement et la politisation de l’Église.[5]. Il y a d’un côté les ordres religieux réformés ou nouveaux (cisterciens, prémontrés) et de l’autre de nombreuses sectes, bientôt suspectées et persécutées par l’Église et l’État (vaudois, albigeois, cathares...). Quant à l’Église, en plus du tort causé par ces sectes, elle s’embourbe dans un immobilisme féodal[6].

Les débuts de la scolastique

Un deuxième trait de ce siècle, ce sont les débuts de la scolastique. Après une certaine décadence de la vie intellectuelle, le XIIe siècle amorce un réveil. Anselme de Cantorbéry, Bernard de Clairvaux, Pierre Lombard en sont les acteurs, et cela débouchera sur la grande scolastique de saint Bonaventure et de saint Thomas d'Aquin.

Les mutations de la société

Une troisième caractéristique est que la société passe d’une structure purement rurale à un début d'organisation urbaine et communale. C’est l’avènement des communes et la naissance de la bourgeoisie. C’est aussi la fin du troc et la domination de l’argent. « La nouvelle société porte en elle le meilleur et le pire : élan vers plus de liberté et de fraternité, elle est en même temps travaillée par des forces troubles et redoutables qui peuvent se retourner contre elle et la déchirer. »[7]

On passe d’un monde stable, lié à la terre, à un monde en mouvement, d’un monde basé sur la vassalité à un monde fondé sur l’esprit d’association ; mais cet esprit d’association ira de pair avec l’esprit de gain, de passion de l’argent et du pouvoir, d’où de nouvelles inégalités sociales et oppressions.[8]

Le premier ordre : les frères mineurs

François d'Assise et les débuts de l’ordre

François naît à Assise, en 1182. Il appartient à la bourgeoisie urbaine (son père, Pierre Bernardone, est un riche marchand drapier, roturier) d’une cité d’importance secondaire, où existent des rivalités entre nobles et bourgeois, catholiques et cathares. Il reçoit une éducation traditionnelle peu adaptée à ce monde nouveau. Il cherche sa voie, rêve de chevalerie, part à 20 ans en guerre avec sa ville contre sa rivale Pérouse, sera fait prisonnier (Assise est vaincue, 1202), reste en captivité un an, puis tombe malade… et peu à peu se convertit.

Il finit par mépriser la gloire et la richesse et, en même temps que grandit sa soif de Dieu, il s’approche des miséreux, lépreux, mendiants. Puis le crucifix de l’église Saint-Damien lui parle : « François, va et répare ma maison qui tombe en ruines. » Il prend ces mots à la lettre, se fait maçon et répare les églises en ruine.

En 1208 (ou 1209 ?) il entend l’Évangile de l’envoi des disciples en mission (sans doute Mt 10,9 et ss). Trois points se détachent de ce texte : l’envoi des disciples, l’exigence de la pauvreté, le message de paix. « Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, ce que, du plus profond de mon cœur, je brûle d’accomplir ! » (1 C 21) C’est la rencontre entre l’Évangile et un homme pleinement de son époque, qui portait dans son cœur tout le bouillonnement de son temps (espérances, et détresses des plus pauvres). Il est enfin fixé sur l’orientation de sa vie. C’est l’acte de naissance de l’ordre franciscain ! (C’est effectivement le moment où tout le monde s’accorde à fixer la naissance de l’ordre franciscain[9]

Puis, c’est l’imprévu pour François : des compagnons se présentent à lui pour partager son style de vie. Ce sont des jeunes d’Assise ou des environs, surtout des laïcs. Ils vont alors à Rome faire approuver par le pape Innocent III leur mode de vie. C’est vers cette époque que François choisit comme nom les « frères mineurs », c'est-à-dire les petits, les soumis à tous, les derniers de tous.

Caractéristiques de l’ordre à ses débuts

Le fondement même de l’esprit franciscain est celui-ci : plaire au Christ et lui ressembler. Le franciscain est d’abord celui qui regarde et écoute le Seigneur Jésus, qui se conforme à sa vie et à sa parole. L’Ordre franciscain est encore plus un ordre d’imitateurs du Christ que de prédicateurs : « La règle de vie des frères est la suivante : vivre dans l’obéissance, dans la chasteté et sans aucun bien qui leur appartienne ; et suivre la doctrine et les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. » (1 Reg 1,1) et « La règle de vie des Frères Mineurs est la suivante : observer le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » (2 Reg 1,1)

Mais concrètement, que signifie pour les premiers frères d’observer le saint Évangile ? On peut dégager quelques points importants[10].

L'aspect missionnaire

Cette forme de vie propose comme modèle la vie des disciples envoyés en mission par le Christ. Les membres de la communauté n’ont pas de demeure fixe. La mission, l’annonce de la Bonne Nouvelle exige une grande liberté de mouvement, elle voue à une vie itinérante. Effectivement les premiers compagnons de François d'Assise sont souvent sur les routes. Quand le nombre des frères sera plus grand, François en enverra en Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Syrie, et au Maroc. Lui-même voudra aller en France (mais le cardinal Hugolin l’en empêchera) et en Égypte, avec les croisés (mais pas pour guerroyer ; il déplorera le sang versé et tentera de convertir le sultan, Melek-el-Kamel). Tous les frères ne prêchent pas mais tous sont envoyés comme témoins de la Bonne Nouvelle.

La Règle de 1221, puis celle de 1223, consacrent un chapitre entier sur « la manière de voyager par le monde ». C’est dire si le voyage et la mission font partie de la vie des frères.

La pauvreté

La pauvreté franciscaine n’est pas d’abord ascétique (« Moins je possède, plus je me possède. »), ni d’abord apostolique (« Plus je me détache des biens de ce monde, plus je suis libre pour aller vers les autres. »), elle est de nature essentiellement mystique : si François est pauvre, c’est qu’il aime le Christ et que le Christ fut pauvre (cf. 1 C 7 et 2 C 55). Les frères refusent les bénéfices ecclésiastiques. Ils vivent de leur travail chez les gens de la région où ils passent, ou de l’aumône. Cependant ils sont tenus de refuser tout argent. François est formel sur ce point, il ne fera exception que pour les malades (cf. 1 Reg 8,1-12). Il avait bien vu que l’argent dans cette société nouvelle pervertissait les relations humaines, conduisait trop vite à la tentation du pouvoir. Les frères vivent cette pauvreté non pas comme un poids mais comme un honneur, une fierté, en communion avec le Christ qui n’avait pas une pierre pour poser sa tête.

Cf. 2 C 55 : « Jamais on ne vit un homme plus avare de son or que lui (François d'Assise) de sa pauvreté. [...] Son habit pauvre disait éloquemment qu’il avait accumulé ses richesses ailleurs que sur terre. Voilà pourquoi il était joyeux, voilà pourquoi il avait l’âme en paix. »

La fraternité

Le groupe des frères rejette toute domination et toute préséance dans les relations entre eux. Les chapitres généraux seront démocratiques, contrairement aux autres chapitres monastiques de l’époque. Même François d'Assise n’y aura pas une voix prépondérante, il ne tranchera pas au moment des décisions à prendre. « Sur aucun homme, mais surtout sur aucun autre frère, nul frère ne prévaudra jamais d’aucun pouvoir de domination. » (cf. 1 Reg 5,9) François refuse la préséance de l’abbé, il crée la fraternité. Le terme "Ordre" viendra plus tard, selon le vocabulaire de l’époque. Ce style nouveau de rapports humains est libérant, et c’est ce qui contribuera sans doute le plus au succès rapide et immense de la Fraternité franciscaine, à son accroissement. C’était ce que les communes aspiraient à réaliser, mais en vain à cause du règne de l’argent.[11]

Frères mineurs

« Si mes frères ont reçu le nom de petits (mineurs), c’est pour qu’ils n’aspirent pas à devenir grands, leur vocation est de rester en bas et de suivre les traces de l’humilité du Christ. » (2 C 148) À l’époque, le mot minores a une signification sociale (le petit peuple). Aussi l’humilité requise a également une dimension sociale : aucun pouvoir de domination des frères entre eux et dans la société. Dans la première Règle, on demande aux frères qui travaillent chez autrui de ne pas accepter un emploi qui leur donnerait puissance sur les autres hommes et les assimilerait à la classe dirigeante et dominante : trésorier, chancelier, intendant… Et on ajoute : « [Chacun] se fera petit et soumis à tous ceux qui habitent la même maison. » (1 Reg 7,1-2)[12]

Obéissance à l’Église

Cimabue : saint François à côté de la Vierge à l'Enfant.

Cimabue : saint François à côté de la Vierge à l'Enfant.

Ce n’est pas seulement dans la société civile que les frères veulent être des « mineurs », mais également au cœur de l’Église. C’est précisément cette obéissance toute filiale à l’Église qui les distingue des sectes de l’époque. François n’avait pas le monopole de l’idée d’un retour à l’Évangile (avec ce que cela impliquait : pauvreté, fraternité, mission). D’autres l’ont eue avant lui. Mais lui ne s’érige pas en censeur de l’Église. Il en voit les abus et en souffre, mais lui et ses compagnons ne se prennent pas pour des « purs » ou des « authentiques ». En fait, ils n’en ont même pas l’idée. Rien dans les écrits de François d'Assise n’exprime une attitude de juge face à l’Église, aucune contestation, mais bien[13] un très grand respect de l’Institution et une volonté clairement exprimée de soumission filiale.[14]

Conclusion

La grande caractéristique de François et de ses premiers compagnons, c’est qu’ils ont su entrer dans le "mouvement de pauvreté" et dans les aspirations des laïcs sans se révolter contre les prélats. De plus, aux croisades ils ont préféré substituer l’évangélisation, et constituent par là le premier ordre missionnaire (avec les Dominicains). François d'Assise et Claire d'Assise ont également beaucoup contribué à restaurer le clergé séculier par l’exemple de leur culte pour l’eucharistie.

On peut encore préciser quelques caractéristiques :

La joie

Joie d’imiter le Christ (Cf. 2 C 17) ; la joie est la meilleure défense contre le démon (2 C 125) ; l’enseignement à frère Léon sur la joie parfaite (Fior 8) ; la joie du bien que le Seigneur opère dans les autres ; et surtout la joie paisible de ceux qui se savent « fils du Très-Haut » ; du devoir enfin d’être joyeux en communauté : « Que les frères aient bien soin de ne pas affecter un air sombre, une tristesse hypocrite ; mais qu’ils se montrent joyeux dans le Seigneur, gais, aimables et gracieux comme il convient. » (cf. 1 Reg 7,16 ; et aussi 2 C 128)

L’esprit cosmique

C’est un peu la synthèse de tous les points précédents. La fraternité s’étend finalement à toute la Création, et pas seulement aux pauvres. Cf. Mc 16,15 : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la Création. » Cf. aussi deux des épisodes les plus célèbres de la vie de François d'Assise : le Cantique des Créatures et la conversion du loup de Gubbio (Fior 21). Dans la Bible il y a déjà le Cantique des Trois Enfants (Dn 3) : toute la Création est invitée à louer Dieu. Mais François va plus loin que l’auteur sacré. Quand il compose ce Cantique à la toute fin de sa vie, il s’adresse aux créatures en les nommant frères, sœurs. Il fraternise avec toute la Création. Toute sa vie et son enseignement ne visent qu’à adhérer au Christ et à entraîner toute la Création dans cette adhésion.

Le Moyen Âge franciscain

Très vite il y a des problèmes internes à l’organisation de l’Ordre. Sa croissance a sans doute été trop rapide : partis à une douzaine en 1209 pour faire approuver à Rome leur mode de vie, les frères se retrouvent à 5000 en 1220. Et l’« Ordre des frères mineurs » s’étend vite et loin : en 1217 des provinces sont fondées en Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Syrie ; en 1224, en Angleterre. Dès la mort du fondateur, les difficultés qui avaient surgi de son vivant sur l’observance de la Règle (la deuxième Règle des Frères Mineurs, approuvée par le pape en 1223) prennent plus d’importance, surtout en ce qui concerne la pauvreté. Les supérieurs prennent des décisions, contestées par les compagnons de la première heure, et le pape intervient : la bulle Quo elongati (1230) est un premier essai de solution, mais c’est aussi la première brèche ouverte dans l’idéal de la pauvreté.[15]

À ce stade, il existe deux tendances dans l’Ordre : une première tournée vers la passé, prête à nier la réalité de l’évolution pour conserver une fidélité statique à l’idéal primitif, refuse toute interprétation de la Règle. Ces sont les premiers compagnons de François et leurs disciples. On les appelle les zelanti. L’autre tendance, plus tournée vers l’avenir, est prête à accepter les interprétations de la Règle qui permettront de faire face aux situations nouvelles, dans une fidélité dynamique à l’idéal primitif. C’est la majorité de l’Ordre. La première tendance opte résolument pour la vie dans de petits ermitages, la seconde est favorable à de grandes communautés — ainsi on appellera ces frères la Communauté.

D’autres problèmes surgissent, à cause de l’extension de l’ordre et de situations nouvelles non prévues par la Règle et la bulle. Les tendances se durcissent, et les zelanti s’organisent (surtout en Provence et Toscane) jusqu’à former un parti, le parti des Spirituels. Ce qui définit les Spirituels, c’est que non seulement ils refusent toute interprétation de la Règle, mais ils dénient même au pape tout pouvoir de le faire. On peut dire aussi qu’ils accordent plus de prix à la pauvreté qu’à l’obéissance, et même à la charité. La Communauté accepte la vie de clercs étudiants et prêcheurs de doctrine, là où les Spirituels veulent garder l’idéal d’une fraternité de religieux et mendiants. Il faut dire que depuis 1220 il y a une entrée en masse de clercs dans l’Ordre. Le chapitre de 1239 verra le triomphe du parti des clercs.

En 1257, Bonaventure de Bagnorea devient le ministre général. Maître à l’université de Paris, la sainteté de sa vie ne permet aucun doute sur sa fidélité franciscaine ; sa sagesse le place dans le rang des modérés. Cependant, n’ayant pas connu François d'Assise, n'ayant pas été formé par lui, il laisse de côté une bonne partie de l’idéal non-conformiste de celui-ci. Il aggrave la « cléricalisation » en alignant l’Ordre sur les usages monastiques traditionnels (ce que François a toujours refusé, cf. LP 114), par les Constitutions de Narbonne (1260), commentaire de la Règle. Mais même si l’on regrette qu’il ait fait si peu de place aux éléments essentiels de l’intuition de François d'Assise, on doit reconnaître que l’action de Bonaventure fut bénéfique.

Quoi qu’il en soit, les franciscains passent d’un Ordre mendiant à un Ordre intellectuel où les maîtres abondent : Bonaventure de Bagnorea, John Duns Scot, Guillaume d'Occam, Antoine de Padoue, Roger Bacon… Ce sont eux qui s’imposent et cela mécontente bien des gens.

Une autre réalité, c’est la lutte du clergé séculier contre les Ordres mendiants. Le clergé séculier prend ombrage des privilèges dont ces derniers jouissent, ainsi que de l’influence grandissante qu’ils exercent sur les fidèles. De plus, du fait que les frères mineurs deviennent un ordo studens, des rivalités surgissent entre eux et les frères prêcheurs.[16]

À la fin du XIIIe siècle, l’Ordre, réorganisé, apparaît comme le corps religieux le plus imposant de la chrétienté. Le Saint-Siège y puise en abondance pour pourvoir l’Église en cardinaux, évêques, légats, pénitenciers, et même inquisiteurs. Pourtant, la première moitié du XIVe siècle aurait pu être fatal à la « famille » franciscaine. D’abord à cause des abus : ça devient une mode pour les frères de réclamer des bénéfices et des prélatures. En cent ans, on compte 568 évêques franciscains, presque tous sans diocèse réel. Les bullaires abondent en noms de Mineurs exemptés par le Saint-Siège des devoirs de la sainte Pauvreté. En plus de ce relâchement qui abaisse la qualité, les guerres et les épidémies réduisent la quantité (l’Italie perd à elle seule plus de 30 000 frères mineurs).

À l’intérieur de l’Ordre, les vieux compagnons de François et leurs disciples ressentent une grande tristesse de voir ainsi évoluer — mourir, disent-ils — l’idéal primitif. De longues procédures, où la justice ne sera pas toujours respectée, sont entreprises par la Communauté contre les Spirituels. Ces derniers tombent eux-mêmes peu à peu dans l’insoumission au pape et l’hérésie. Finalement Jean XXII condamne définitivement ce mouvement en 1317.[17]

Le temps était cependant venu où ce qu’il y avait de meilleur dans le mouvement des Spirituels allait refleurir dans la réforme de l’Observance. En effet, pendant que l’Église subit le Grand Schisme d'Occident (1378-1417), le retour à l’observance primitive de la Règle de Saint François se dessine. Ceci déclenche à nouveau une querelle entre le gros de l’Ordre (les Conventuels) et ceux qu’on va bientôt appeler les Observants. Mais le mouvement de l’Observance s’affirme, s’étend et s’impose, sous l’impulsion de gens comme Colette de Corbie (1381-1447) et Bernardin de Sienne (1380-1444). En 1517, Léon X, par la bulle Ite et vos, unit sous le nom de « Frères mineurs de la régulière observance de S. François » tous les réformés, et sépare les Conventuels des Observants, tout en retirant aux Conventuels la juridiction générale de l’Ordre et en la confiant au ministre général de l’Observance.

Malgré toutes ces difficultés, l’Ordre n’a pas cessé de s’étendre : Pays-Bas (1228), Dalmatie (1235), Pologne (1237), Albanie et Monténégro (1240), Scandinavie (avant 1250)… sans parler des fondations purement missionnaires en Perse, Chaldée, Inde, Chine, Guinée… On trouve des franciscains, dans les cours, à la ville, à la campagne, sur les routes de Chine et dans les caravelles vers le « Nouveau Monde ». En 1316 on compte plus de 1 400 couvents et 35 000 religieux.

De plus, ils prennent une place considérable dans l’enseignement et l’expérience spirituelle de l’Église. François d'Assise le premier se montre un vrai maître de vie spirituelle, Bonaventure de Bagnorea lance toute une scolastique...

Enfin, il y a l’apport considérable de l’Ordre à la liturgie. Aymon de Faversham, ministre général de 1239 à 1244, compile des livres liturgiques qui seront utilisés par la liturgie romaine jusqu’à la réforme de Vatican II, sept siècles plus tard (1965). Jean de Parme, ministre général de 1247 à 1257 fixe les rites de la messe . Le pape Pie V, dominicain, donne définitivement à l'Église le bréviaire franciscain (1568), puis le missel franciscain (1570). On doit aussi aux frères mineurs la fête de la Visitation, la crèche de Noël (l’idée vient de François d'Assise, trois ans avant sa mort ![18]), l’Angélus, le Stabat Mater...

Les temps modernes et notre époque

Les Observants

Florence, Santa Trinita, Chapelle Sassetti : confirmation de la règle franciscaine.

Florence, Santa Trinita, Chapelle Sassetti : confirmation de la règle franciscaine.

Fresque du couvent de Montefalco.

Fresque du couvent de Montefalco. Saint François aborde la côte dalmate (Monastère franciscain de Zagreb)

Saint François aborde la côte dalmate (Monastère franciscain de Zagreb)

La bulle Ite et vos de 1517 assure théoriquement l’unité de l’Ordre. Mais la soumission du ministre général des Conventuels à celui des Observants devient rapidement caduque, et les Conventuels se conduisent comme un Ordre autonome. Par ailleurs, beaucoup de mouvements franciscains réformés supportent mal d’être réunis aux Observants, perdant ainsi leur esprit, leurs usages, leur indépendance. Parmi ces réformés, certains insistent pour former des couvents de récollection (ce que la bulle permettait explicitement). Et cela conduit à de nouveaux mouvements de réforme.

L’Observance se diversifie donc en plusieurs groupes, obtenant des « vicaires généraux » pour leur assurer une certaine autonomie et les représenter aux chapitres généraux de l'Observance. Les principaux sont :

- les Alcantarins (Espagne, 1480 ; ils se propageront un peu en Italie, puis en Amérique latine)

- les Récollets (France, 1570 ; ils se répandront en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Portugal, Autriche, Italie). Ces trois groupes visent à une application très rigoureuse de la Règle, notamment en ce qui concerne la pauvreté, et ajoutent des prescriptions comme l’oraison obligatoire.

L’existence de ces groupes autonomes au sein de l’Observance ne détruit pas son unité, malgré quelques controverses de temps à autre. Bien qu’ayant des constitutions particulières, tous ces groupes obéissent au ministre général de l’Observance. À la fin du XVIIIe siècle, l’Observance compte plus de 77 000 membres.

Toutefois l’Ordre connaît un affaiblissement général de la vie religieuse au siècle des Lumières et subit la Révolution française (ce sera vrai aussi pour les franciscains conventuels et les capucins). Mais il se reconstitue peu à peu au XIXe siècle.

En 1897, par la bulle Felicitate quadam, Léon XIII supprime les dénominations d’Alcantarins, Riformati… et réunit toutes les congrégations de l’Observance sous le nom de l’Ordre des Frères Mineurs, OFM (dits « franciscains » en France).

À cause de leur idéal religieux de dépouillement total, les réformes de l’Observance ont souvent délaissé les études. Mais il y aura quand même des centres d’études, fondés à Rome (1625 et 1884), Anvers (1768), Jérusalem (1925), et plus récemment aux États-Unis à New York, en Espagne, en Colombie, en Allemagne.

Les missions de l’Ordre ont surtout fleuri en Amérique latine, grâce à l’appui des rois d’Espagne et du Portugal ; les Récollets ont été appelés au Canada (1619 et 1679) ; c’est un observant, qui fonda la ville de San Francisco en hommage au fondateur de l'ordre; et un autre, le bienheureux Junipero Serra qui au XVIIIe siècle, organisa les missions de Californie (alors espagnole), devenues depuis les principales villes de la côte ouest des États-Unis. Les observants sont allés au Japon, au Tonkin, en Chine. Parmi les six premiers évêques chinois sacrés par Pie XI (1926), quatre étaient Franciscains.[19]

En 1955, l’Ordre comptait 2486 couvents et 26061 religieux.

Les Conventuels

Ils sont historiquement la continuité de l’ancienne Communauté organisée par saint Bonaventure.

Quand le pape Léon X publie la bulle Ite et vos (1517), il n'envisageait la survivance de la Conventualité que comme une tolérance provisoire, pensant qu’elle serait plus tard supprimée, quand la plupart des Conventuels auraient embrassé la réforme. Avec la bulle il les réorganise et les encourage le plus possible à la réforme. Pie V projette même (1568) de les réunir avec les Observants, mais une vive opposition le fait renoncer à ce projet. Mais Sixte V (élu en 1585), ancien général des Conventuels, travaille à la réforme intérieure de l’Ordre. En fin de compte, les Conventuels se stabilisent et se réforment, sans entrer toutefois dans des réformes continues et des diversifications comme les Observants. Eux aussi subissent le contre-coup de la Révolution française. Disparus de France à la fin du XVIIIe siècle, ils ne parviendront pas à s’y réimplanter, dès le XIXe siècle comme les Observants et les capucins. Cependant ils sont présents en deux communautés, à Narbonne et à Cholet depuis quelques années.

Ils sont connus aujourd’hui sous le nom d’Ordre des Frères Mineurs Conventuels (OFM. Conv.).

Leur influence intellectuelle se signale par la fondation de huit facultés de théologie du XVIe au XIXe siècle.

Les conventuels ont tenu un bon rang dans la piété populaire. Leur influence dans les préservations contre les hérésies fut grande, jusqu’à notre époque avec la "Milice de Marie Immaculée" fondée en 1917 par Maximilien Kolbe en Pologne. Actuellement, ils s’occupent beaucoup de la pastorale dans les paroisses.

En 1953 on trouvait des missionnaires conventuels en Afrique, Chine, Japon, Indonésie, Turquie, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Danemark et dans cinq pays d’Amérique latine. Ce sont eux qui gèrent la basilique Saint-François d'Assise à Assise (traité de Latran 1929).

En 1954, l’Ordre comptait 3650 membres, et 512 maisons. Ils sont revenus en France en 1949 où ils ont quatre maisons.

Les Capucins

Le Père Joseph du Tremblay, fameuse éminence grise

Le Père Joseph du Tremblay, fameuse éminence grise

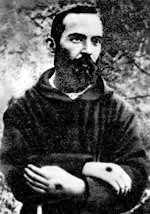

Padre Pio jeune.

Padre Pio jeune.

Revenons encore une fois en 1517. Certains trouvent que les formes de vie présentes (la Conventualité, héritée de S. Bonaventure, et l’Observance, héritée de S. Bernardin - qui est loin bien sûr d’en être l’unique auteur mais qui en est le principal représentant) s’écartent de celle adoptée par François et ses premiers compagnons. Ils veulent revenir aux origines, sur trois points notamment : abandon des grands couvents urbains pour de petits ermitages, suppression des études théologiques, transformation de l’habit imposé par Bonaventure. En 1525, Mathieu de Basci, jeune observant, obtient du pape l’autorisation de réaliser ce programme. Les émules affluent.

Les premiers Capucins (appelés ainsi à cause du capuce long et pointu qu’ils portaient à l’exemple de M. de Basci) sont à la fois ermites, mendiants et prédicateurs populaires. Malmenés par les Observants à cause de leurs idées séparatistes, ils demandent au pape à être soustraits de leur juridiction : Clément VII, par la bulle Zelus religionis (1528) accède à cette requête mais les soumet au général des Conventuels et met quelques entraves au recrutement : interdiction de recevoir des Observants et de fonder hors d’Italie. Malgré cela l’Ordre se développe et les Capucins se font connaître et apprécier largement au concile de Trente (1545-1563). L’Ordre reste encore victime de bien des attaques des autres Mineurs et Paul V doit déclarer que les Capucins sont d’authentiques fils de S. François (1608). Puis le même pape finit par leur donner leur indépendance complète (1619, presque un siècle après la bulle Zelus religionis). Ils ont désormais leur propre ministre général, égal en droits à ceux des autres frères mineurs.

En France l’expansion des capucins est prodigieuse ; ils recrutent dans les plus nobles familles, tout en étant très populaires. En 1761 ils comptent au total 1730 couvents et 34029 religieux. Avec la Révolution française il n’y aura pratiquement plus un seul couvent de Capucins en France. Ils s’y réinstalleront peu à peu.

Ils sont toujours désignés aujourd’hui sous le nom d’Ordre des Frères Mineurs Capucins (O.F.M. Cap.). En France, le plus célèbre d'entre eux est l'abbé Pierre.

Leur influence intellectuelle s’est surtout fait sentir en Écriture sainte.

La première orientation des missionnaires capucins a été le monde méditerranéen et oriental (Égypte, Grèce, Levant) puis l’opposition au protestantisme. Les Capucins sont allés au Brésil (1612), au Canada (1632), aux Antilles (1636), au Sénégal (1637), en Éthiopie (1638), au Dahomey (actuellement le Bénin) (1643), au Congo (1645), à Saint-Domingue (1659), en Inde (Pondichéry 1632, Madras 1642, Lhassa 1707)...

La prédication et l’organisation des missions paroissiales a toujours été et reste la grande activité des capucins. Moins connu est leur rôle dans la lutte contre certains fléaux : nombreuses léproseries missionnaires, organisation de lutte contre les incendies à Paris, contribution aux soins des pestiférés. Les capucins ont abandonné petit à petit les privilèges qui avaient motivé leur sécession : ils ont repris la vie communautaire, les bibliothèques et les études théologiques, ils forment des prêtres et même des érudits. En gros, leur statut est celui des franciscains, à cela près qu’ils observent dans le matériau des couvents, la proportion des églises, les ustensiles du réfectoire, une plus grande pauvreté.

En 1955, l’Ordre comptait 1 136 couvents et 14 839 religieux. Deux capucins furent célèbres à notre époque : le Padre Pio et l'abbé Pierre.

Et aujourd'hui ?

Aujourd’hui, le concile Vatican II fait aux trois ordres l’obligation de s’adapter, aussi bien dans leur vie privée ou collective que dans leurs apostolats multiples. Depuis 1967, des chapitres spéciaux ont rénové les constitutions propres à chaque Ordre. L’orientation de base de ce renouvellement est la recherche d’une vie de fraternité, au lieu de la « monasticisation » traditionnelle, mais peu fidèle aux origines de 1209-1220. Franciscains, et capucins surtout, tendent à renoncer aux grands couvents, pour vivre mêlés au monde en petits groupes.

Notons aussi qu’en sept siècles, la famille de François d'Assise a donné à l’Église 2 500 évêques, 90 cardinaux et 5 papes. À notre époque où le clergé séculier a acquis tant de valeur, un tel service semble beaucoup moins utile.

Les frères de saint François (mineurs, conventuels et capucins) forment actuellement la famille de religieux la plus importante au sein de l'Église catholique (en termes de nombre de frères). Aucune autre famille religieuse n'a autant de membres (jésuites, bénédictins, dominicains, salésiens de don Bosco, frères des écoles chrétiennes, rédemptoristes, lazaristes, cisterciens, chartreux, carmes, prémontrés, prêtres du Saint-Esprit).

Le second ordre : les pauvres dames

Sainte Claire et les débuts de l'ordre

Simone Martini : sainte Claire d'Assise

Simone Martini : sainte Claire d'Assise

Claire Offreduccio di Favarone est née à Assise en 1193, dans une famille noble, ce qui la rapproche peu de saint François. Ses parents veulent la marier à deux reprises, mais elle refuse. Touchée par la conversion de François, elle parvient à le voir plusieurs fois en cachette. Le soir du dimanche des Rameaux 1212, Claire quitte en secret le château familial et rejoint François et les frères à la Portioncule, et entre en religion. C’est à ce moment qu’on fixe le début de l’Ordre des Pauvres Dames. Le choix de Claire est très mal vécu par sa famille. Pourtant, quinze jours plus tard, sa sœur Agnès la rejoint.

François les établit à l’église Saint-Damien et leur écrit une “Forme de Vie” très courte (huit lignes !) où il leur donne comme consigne « d’adopter une vie conforme à la perfection du saint Évangile » (la pauvreté en fait bien évidemment partie), et leur promet son assistance spirituelle et celle des frères.[20] Dans ses tous derniers jours, François écrit aux sœurs : « Moi le petit frère François, je veux imiter la vie et la pauvreté de notre très haut Seigneur Jésus-Christ et de se très sainte Mère, et j’y veux persévérer jusqu’à la fin. Vous aussi, mes Dames, je vous prie et conseille de vivre toujours de cette très sainte vie et pauvreté. [...] » (Claire a inséré ces deux passages dans sa Règle.)

L’Ordre se développe rapidement, sous l’influence des frères mineurs et par la cession de plusieurs abbayes bénédictines.

Caractéristiques de l'ordre à ses débuts

La basilique Sainte-Claire à Assise.

La basilique Sainte-Claire à Assise.

En vérité, c’est la même inspiration qui guide sainte Claire et saint François. [21] Ainsi Claire et ses sœurs partagent vraiment l’idéal évangélique de François, elles sont prêtes à suivre la même voie : pauvreté, fraternité, humilité, obéissance à l’Église.

Mais les sœurs vont vivre cela différemment des frères. En effet, Claire a senti qu’elle et François avaient à réaliser le même idéal, mais sous des formes différentes et complémentaires. À François et à ses frères, il appartient de vivre cet idéal sur les routes en annonçant la Bonne Nouvelle, tandis qu’il est réservé à Claire et à ses sœurs d’en faire l’expérience, comme la Vierge Marie, dans l’accueil et le silence de la prière.

Aussi les sœurs demeurent dans une grande pauvreté et cloîtrées. Elles vivent du travail et des aumônes apportées par les gens de la région ou par les frères. Certains frères mineurs sont chargés de faire l’aumône pour elles, puisqu’elle ne peuvent pas sortir de la clôture (excepté quelques sœurs.[22]

Claire est aussi très soucieuse de la filiation spirituelle de l’Ordre des Pauvres Dames à celui des Frères Mineurs[23]. Elle promet de plus, pour elle et ses sœurs, obéissance à François et à ses successeurs. Ses écrits témoignent bien de cette détermination d’obéir au pape (d’abord) et à François et ses successeurs ensuite.[24]

Du Moyen Âge à nos jours

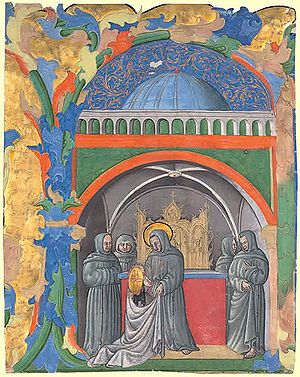

Sainte Claire reçue dans l'ordre des pauvres dames par saint François (enluminure).

Sainte Claire reçue dans l'ordre des pauvres dames par saint François (enluminure).

Comme on l’a déjà dit, l’expansion de l’Ordre est rapide, en France également. Mais sainte Claire d'Assise va vivre bien eds difficultés. En 1215, le concile Latran IV interdit la rédaction de nouvelles règles de vie religieuse. On impose à Claire d’adopter la règle de saint Benoît, et François doit insister pour qu’elle prenne le titre d’abbesse (elle refusait par humilité). Cependant Innocent III lui accorde en 1216 le "privilège de pauvreté" (c.-à-d. le droit de vivre pauvre, sans propriétés légales et sans revenus) qu’elle demandait.

Néanmoins, en 1218, le cardinal Hugolin écrit lui-même des constitutions pour les Pauvres Dames : il insiste beaucoup sur les observations strictes, pour les clôtures, le silence, le jeûne et la mortification ; rien n’est dit sur la pauvreté évangélique et l’appartenance à la famille de François. Claire et le monastère Saint-Damien restent fidèles à la Forme de Vie de François, malgré les pressions officielles. Les monastères où l’influence de Claire est plus directe font de même.

Hugolin, devenu le pape Grégoire IX, réalise un des plus grands désirs de Claire en confirmant l’assistance spirituelle du deuxième Ordre par le premier (1227). En 1228 il essaie d’amener Claire à renoncer au privilège de pauvreté. Mais la sainteté manifeste de Claire, qu’il vénère, l’emporte, et il confirme le privilège.

Cependant, dans d’autres monastères, Grégoire IX puis Innocent IV imposent aux Pauvres Dames de recevoir propriétés et biens. En 1247, Innocent IV publie une nouvelle règle : elle maintient la propriété en commun et sanctionne les dispenses accordées contre la haute pauvreté. Dans son attachement héroïque à François, Claire rédige alors elle-même une règle. Le 9 août 1253, Innocent IV vient lui rendre visite et approuve enfin sa Règle (bulle Solet annuere). le 11 août, sainte Claire, qui était très malade, meurt, la bulle en main. C’est la première fois qu’une femme écrit une règle pour un ordre.

Il va y avoir des changements, et des bouleversements dans l’Ordre. Mais cela ne prendra jamais le même caractère dramatique que chez les frères. Il y aura des luttes, mais pas cette rivalité qui peut exister pendant des siècles entre deux ou trois fractions du même Ordre. Ce n’est pas si étonnant : dans les Ordres actifs, fortement centralisés, tout changement local constitue une menace pour l’union et le fonctionnement collectif ; au contraire, dans un institut contemplatif, l’autonomie des monastères permet de réaliser sans troubles des réformes ou des fondations originales.

La vie des premières clarisses est très austère. Certaines jeunes femmes de santé plus délicate, désireuses d’entrer dans la famille franciscaine, demandent des statuts plus compatibles avec leur constitution physique. Du vivant de Claire et avec sa bénédiction, la bienheureuse Isabelle, sœur de saint Louis, fonde un monastère à Longchamp avec une règle plus modérée, due en partie à saint Bonaventure. Urbain IV l’approuve en 1263 et d’autres couvents vont l’adopter (en France et en Angleterre).

Pendant tout ce temps, l’expansion continue. En 1234, la Bse Agnès ouvre un couvent à Prague. À la fin du XIIIe siècle, il y a cinquante couvents de clarisses en Espagne ; il y a des clarisses à Bruges (1240) et Ypres (avant 1256), en Pologne (1255), en Angleterre (1295), à Chypre (avant 1290). En 1384, on comptera 404 couvents et 15 000 religieuses.

Au début du XIIIe siècle l’Ordre s’associe aux mouvements de réforme chez les frères. Il est vrai que beaucoup de couvents de Clarisses s’étaient relâchés, à cause du Grand Schisme d'Occident et des fondations princières, opposées à l’esprit de pauvreté. Le ministre général des frères mineurs et le pape favorisent la réforme chez les Clarisses. Les grands saints de l’Observance (Bernardin de Sienne, Jean de Capistran, Bernardin de Feltre...) s’en occupent. À cette époque la plupart des monastères suivent la Règle approuvée par Urbain IV. L’Observance retourne à la Règle de sainte Claire, en ajoutant parfois plus d’austérité.

En même temps, sainte Colette de Corbie (1381-1447) fonde sa réforme particulière, en France et en Belgique. Benoît XIII lui a donné son accord. Dans les monastères qu’elle fonde, elle introduit l’observance stricte de la Règle de sainte Claire plus des Constitutions particulières. Pie II approuve ses constitutions en 1458. La réforme des Colettines va aussi s’introduire en Espagne et par là dans toutes les colonies espagnoles du Nouveau Monde. L’action de Colette sur le deuxième Ordre a été considérable et se maintient encore aujourd’hui.

Enfin, la Vén. Marie-Laurence Longo (1463-1542) fonde à Naples les Clarisses Capucines. Elles observent la Règle de sainte Claire, avec les constitutions de sainte Colette ou celles de Jérôme de Castelferretti (général des Capucins 1599-1602). Paul III approuve la fondation en 1538.

Comme pour les frères, les Clarisses sont partout : îles Madère (1436), Mexique (1579), Panama, Pérou, Bolivie (1639), Philippines (Manille, 1621), Chine (1634).

Au XVIIe siècle, l’Ordre atteint son apogée. L’observance est austère. En 1680, on compte 925 couvents et 34 000 religieuses. Mais la Révolution française sera un vrai « raz-de-marée », tous les couvents de France vont disparaître. Napoléon supprime les instituts religieux en Italie (1810). L’Ordre en Europe est au bord de la ruine. Il se relève cependant au XIXe siècle. L’Ordre se répand aussi dans les pays de mission : Philippines, Australie (1883), Maroc, Algérie, Terre Sainte.

L’Ordre des Pauvres Dames a exercé sur l’Église une profonde influence spirituelle. Dans ses monastères, une bonne partie de la noblesse royale et princière d’Europe s’est vouée à la pauvreté. Les clarisses ont aussi joué un rôle considérable dans l’éducation de la jeunesse et l’apostolat missionnaire du Nouveau Monde.

En 1949, on comptait 512 couvents et 12 457 religieuses. (Pour les Clarisses Capucines : 91 couvents.) Chaque monastère est indépendant, c'est-à-dire qu’il n’existe dans l’Ordre ni administration centrale ni province. Les monastères sont rattachés par affiliation spirituelle à l’Ordre des frères mineurs (c'est-à-dire les franciscains) - les Clarisses Capucines le sont aux Frères mineurs capucins. Les monastères actuels suivent soit la règle approuvée par Urbain IV (Clarisses Urbanistes) soit celle de sainte Claire, avec les Constitutions de Sainte Colette (Clarisses Colettines). La plupart des couvents en France appartiennent à la branche colettine. Enfin, on peut compter comme appartenant au second Ordre les religieuses Conceptionnistes, fondées au XVe siècle par la Bse Béatrix de Silva et, dans une certaine mesure, celui des sœurs de l'Annonciade, fondé par sainte Jeanne de France, fille de Louis XI.

L’Ordre Franciscain Séculier (OFS)

(selon la nouvelle Règle de 1978) (autrefois Le Tiers ordre séculier)

Dès le XIe siècle apparaissent dans l’Église des confréries de laïcs qui s’appliquent à mener une vie évangélique tout en restant dans le monde, mais c’est à François que revient la fondation du premier Tiers Ordre proprement dit (1221 ?), destiné à tous ceux qui, bien qu’obligés de rester dans le monde, aspirent à mener une vie parfaite, à l’image des frères ou des Pauvres Dames.

L’Ordre de la Pénitence (appelé ainsi à ses débuts) comprend des clercs et des laïcs, des hommes et des femmes, des gens mariés et des célibataires, qui vivent dans le monde et conservent leurs biens. Ils doivent éviter tout luxe du vêtement et de la table, toute dépense superflue, tout orgueil de sang ou de situation ; les riches doivent traiter les pauvres comme leurs égaux. Les tertiaires jeûnent deux fois par semaine, doivent réciter les offices, visiter leurs frères malades et assister à leur enterrement, s’engagent à payer la dîme et à ne pas porter d’armes. Cette dernière clause désorganisera les milices communales en Italie et raréfiera les guerres locales.

Le mouvement se répand rapidement, surtout dans les villes, et exerce bientôt une grande influence, même sur le plan politique et social — que l’on pense à saint Louis, tertiaire franciscain et roi de France.

Au XVe siècle, l’intérêt élevé que réclament les banquiers endette ou ruine tant de gens modestes que c’en devient un fléau. Le franciscain Barnabé de Terni fonde les monts-de-piété, établissements de prêts sur gage sur intérêt.

Quelques tertiaires célèbres : sainte Élisabeth de Hongrie, saint Vincent de Paul, saint Jean Bosco, Bx Frédéric Ozanam, tous les papes contemporains de Léon XIII à Jean XXIII, Marthe Robin ; mais aussi : Dante, Pétrarque, Cervantes, Christophe Colomb, Michel-Ange, Raphaël, Palestrina, Liszt, Gounod.

Autrefois la tendance des Tiers Ordres était plus ou moins d’imiter les Ordres religieux. On parlait de prieur, de père ministre, de noviciat, maître des novices, profession. Dans certains pays (surtout Italie et Espagne), les tertiaires portaient pour les cérémonies religieuses un costume distinctif, qui ressemblait beaucoup à celui du premier ou du deuxième ordre.

Aujourd’hui la tendance est de s’insérer dans le monde, pour y faire pénétrer l’Évangile, plutôt que de s’en séparer. Bien des observances devenues désuètes ont disparu et ont fait place à des formes plus souples. Le vocabulaire s’est rajeuni : la Règle est devenue "projet de vie", le noviciat un "temps de probation", la profession un "engagement". Dans les pays de langue française, on préfère même dire "fraternités" plutôt que Tiers Ordre.

De nouvelles constitutions (appelées Règle de Paul VI, 1978) veillent à maintenir l’unité du mouvement dans le monde entier et sa fidélité à l’esprit de saint François, mais donnent aussi des statuts particuliers pour lui permettre une adaptation très souple à la culture et aux conditions de vie de chaque pays.

En 1993, on comptait 354 220 tertiaires, répartis en 5 195 fraternités.

Analyse : l'intuition a-t-elle survécu à l'institution ?

Zurbaran : saint Bonaventure reçoit les envoyés de l'empereur romain d'Orient au second concile de Lyon.

Zurbaran : saint Bonaventure reçoit les envoyés de l'empereur romain d'Orient au second concile de Lyon.

Rompant avec la tradition monastique, le frère mineur, même contemplatif (penser aux ermitages), devait modeler sa vie sur celle des Apôtres et répandre partout la Bonne Nouvelle. Mais la Règle manque tout à fait de précision quand il s’agit de définir les détails de la ville communautaire et apostolique. Et d’autre part l’idéal qu’elle propose se révèle si élevé qu’il reste difficilement praticable. Pour cette double raison, l’Ordre Franciscain apparaît à la fois comme celui dans lequel la vie spirituelle trouve sa plus grande liberté d’expression, mais aussi comme celui où les exigences du fondateur laissent toujours entre le but et la réalité concrète un irritant intervalle. De là la médiocrité relative dans laquelle la communauté franciscaine semble retomber à chaque époque, et les soupirs qu’élèvent sans cesse les religieux fervents vers une observance plus rigoureuse de la Règle. Aucune famille religieuse n’offre dans son histoire le spectacle de cette nostalgie de la parfaite conformité à l’enseignement paternel ; aucune (si ce n’est celle de saint Benoît) n’a subi dans son sein autant de divisions et de mouvements réformateurs.

En examinant quelques comportements franciscains de notre époque, l'on peut mesurer la présence plus ou moins importante de l’intuition première.

- Dans le Sacrum Commercium, les frères, ayant trouvé Dame Pauvreté, sont revenus avec elle sur le lieu où ils habitent. À peine arrivée, elle demande à voir le cloître, l’oratoire, la salle du chapitre, … Les frères lui font une réponse caractéristique : « Noble Dame, notre Reine, nous tes serviteurs sommes fatigués de cette longue route, et toi aussi tu dois être lasse. Commençons donc par nous restaurer, si tu le veux bien, ensuite nous exécuterons tes moindres désirs. » (Com 59) Voilà donc un comportement franciscain au XIIIe. Au début du XXe., Jan Verkade, peintre hollandais séjourne dans plusieurs couvents franciscains et capucins d’Italie, puis finit par devenir bénédictin. Dans son autobiographie, il raconte son arrivée au monastère bénédictin comme postulant. « Il était deux heures de l’après-midi, le père hôtelier me montra ma cellule et m’annonça cérémonieusement que le Père abbé me donnerait audience à cinq heures. Personne ne songea à me demander si j’avais mangé : c’est la première chose qu’on aurait faite dans un couvent franciscain ». Les frères du XIIIe et ceux du XXe s. ont la même attention aux humbles réalités de la vie et aux besoins les plus élémentaires de ceux qui traversent leur route, c’est un comportement typiquement franciscain.

- L’organisation du groupe sous la forme juridique de la Fraternité n’a pas survécu à l’institution. On peut regretter cette disparition, car saint François et ses frères avaient sans doute choisi une structure plus souple et plus apte à favoriser la créativité. Derrière ce choix, il y avait sans doute la plus essentielle des conséquences de l’intuition première : « suivre les traces du Christ », c’était pour commencer, savoir que tous les hommes sont frères, et d’abord ceux qui avec François voulaient suivre les traces du Christ. Mais si la fraternité n’est plus la forme juridique de l’Ordre, tous ses membres se sentent pleinement frères, plus peut-être que dans tout autre Ordre. En particulier, malgré la cléricalisation, dans le premier Ordre tous portent rigoureusement le même habit, font profession des mêmes vœux et sont aptes aux mêmes charges.

- La joie fait partie de l'idéal franciscain. Cette caractéristique fait partie des éléments de cet idéal qui subsistent toujours. La joie franciscaine : dérision de soi-même, humour dans les difficultés, bonheur du bien que le Seigneur opère dans les autres et surtout paisible allégresse de ceux qui se savent fils du Très-Haut.

François en fin de compte est véritablement un mystique, mais il n’a laissé aucun traité spirituel, en dehors de ses écrits de législation et de pastorale ; il n’a jamais fait d’œuvre didactique. C’est qu’il vivait sa joie et sa passion au jour le jour, sans analyser ses expériences spirituelles, sans revenir sur ses états d’âme. L’amour de Dieu chez le franciscain est sensible. Il ne craindra pas de le laisser déborder ; mais après coup, il ne s’appesantit pas sur la faveur passée, utilisant plutôt à des besognes pratiques l’ardeur dont la contemplation aura embrasé son âme. Et cet esprit est resté : l’ordre franciscain est resté le plus nombreux dans l’Église et a regorgé à toutes les époques de grands contemplatifs, mais a laissé une très faible quantité d’écrits mystiques (saint Bonaventure reste bien sûr une exception).

Enfin, tout au long de l’Histoire, on voit combien les franciscains sont restés fidèles à l’esprit missionnaire. Ils sont allés partout à travers le monde. Il est vrai néanmoins que les querelles internes ont parfois pris beaucoup d’énergie, qui aurait pu être mieux utilisée, notamment pour les missions.

Reste la question de la pauvreté. Celle-ci, tellement présente dans toutes les réformes, a engendré problèmes et divisions.

La pauvreté chrétienne

Couvent franciscain de Lopud en Croatie. Crèche dans l'église franciscaine de Cracovie.

Crèche dans l'église franciscaine de Cracovie.

Est-ce qu’il est nécessaire pour un chrétien, et donc pour un franciscain, d’être pauvre ? La raison de la pauvreté de François est difficilement récusable : il aime le Christ et le Christ était pauvre.[25]

Mais la pauvreté matérielle ne suffit pas ! Il faut aussi une pauvreté « spirituelle », intérieure. On peut s’attacher à autre chose qu’à des biens matériels, comme une fonction, une responsabilité. C’est une tentation bien connue dans les monastères, où les moines, qui n’ont rien en propre, peuvent parfois veiller jalousement sur un poste qui leur a été confié. L’Évangile va très loin : même la dignité d’être serviteur de Dieu, il ne faut pas s’y attacher[26].

Il faut ajouter qu’il n’est pas besoin d’être pauvre en objets pour avoir une âme de pauvre. Les tertiaires franciscains pouvaient garder leurs biens. Le pape vit au milieu des richesses. Cela ne veut pas dire qu’ils sont condamnés à ne pas être saints. On peut être entouré de richesses et ne pas y accorder d’importance. En fait, la pauvreté est une exigence de l’Amour. La vraie pauvreté, c’est celle-là : renoncer à soi-même. « Renoncer à nous-mêmes sera notre plus grande et belle pauvreté. » [27]

Enfin, la pauvreté n’est pas la seule vertu chrétienne. Ce n’est pas non plus la plus haute vertu chrétienne : « Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. [...] La plus grande d’entre elles, c’est la charité ». (1 Co 13,3.13) Et saint Jean de la Croix : « Au soir de cette vie nous serons jugés sur l’amour. » L’amour exige la pauvreté, mais la pauvreté sans amour n’est rien.

Dans l’histoire des franciscains, il ressort l’impression que la pauvreté représente en fait toute l’exigence de l’Évangile, et donc aussi de la Règle. C’est cette exigence qui est remise en question. Si la pauvreté est bien présente dans l’Évangile, précisons ici la position de l’Église d’aujourd’hui sur cette question : voici un extrait de la Lettre de Jean-Paul II pour les jeunes du monde entier, à l’occasion des JMJ 2001.

« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive » (Lc 9,23). Ces mots expriment le caractère radical d’un choix qui n’admet pas d’hésitations ni de retours en arrière. C’est une dure exigence qui a impressionné les disciples eux-mêmes et qui, au cours des siècles, a empêché de nombreux hommes et femmes de suivre le Christ. Or, c’est précisément ce radicalisme qui a produit des fruits admirables de sainteté et de martyre, qui affermissent dans le temps le chemin de l’Église. Aujourd’hui encore, cette parole retentit comme un scandale et une folie (cf. 1 Co 1,22-25). Pourtant, c’est avec elle que nous devons nous confronter, car la voie tracée par Dieu pour son Fils est celle-là même que doit parcourir le disciple qui se décide à se mettre à sa suite. Il n’existe pas deux routes, mais une seule : celle qu’a parcourue le Maître. Il n’est pas permis au disciple d’en inventer une autre.

On ne peut pas ne pas penser à l’histoire de la famille franciscaine en lisant ce passage.

On peut cependant préciser un point : Dieu ne demande pas l’impossible, à chacun selon ses forces. François et Claire en avaient conscience : Claire autorisa Isabelle à fonder à Longchamp un couvent avec une règle plus modérée, pour les femmes de santé plus fragile. Pour François, que l’on relise la Lettre à fr. Léon : « Quelle que soit la manière qui te semblera la meilleure de plaire au Seigneur Dieu et de suivre ses traces et sa pauvreté, adopte-la, avec la bénédiction du Seigneur Dieu et ma permission. » L’essentiel est de vouloir suivre le Christ sincèrement, et de ne pas « rogner » sur la pauvreté pour son plaisir personnel. D'aucuns pensent que dans l'histoire franciscaine, c’est souvent pour cette dernière raison que la « très haute pauvreté » était remise en question.

À l’opposé, une autre tendance serait de vivre la pauvreté absolue comme un défi, un concours d’ascèse entre les frères entre communautés. Dans ce cas la pauvreté n’est plus motivée par l’amour mais par l’orgueil. Certains groupes de frères dans l’histoire franciscaine ont pu tomber aussi dans ce travers.

En guise de conclusion

Couvent franciscain de Szécsény en Hongrie.

Couvent franciscain de Szécsény en Hongrie.

L’intuition première est-elle encore présente dans le franciscanisme d’aujourd’hui ? Le meilleur moyen de répondre à cette question est encore de visiter des monastères franciscains, de rencontrer des frères et des sœurs. Mais voici l’avis d’un capucin sur l’esprit franciscain actuel :

« Aujourd’hui, l’esprit franciscain a tendance à donner à l’action priorité sur la recherche intellectuelle, mais à une action mue par la contemplation, elle-même éclairée par un savoir structuré. Il cultive la pauvreté volontaire, mais ne méprise pas indistinctement tout ce qui est créé, et il connaît l’amour de la nature et de la vie. Il veut concilier l’obéissance, le civisme, avec le sentiment de l’autonomie personnelle, le goût des libertés et l’idéal d’une fraternité, d’un certain égalitarisme. »[28]

Notes et références

- ↑ Les frères mineurs (observants-1221, conventuels-1260 et capucins-1525), les clarisses (1212) et les ordres franciscains régulier (ex tiers ordre, 1221)

- ↑ Note : pour la commodité du travail, nous utilisons des abréviations pour désigner les écrits de saint François d'Assise et sainte Claire, et les premières biographies faites sur eux. Ces abréviations sont les mêmes que celles utilisées dans les ouvrages :

- Saint François d’Assise (patron des louvetaux) – Documents : écrits et premières biographies, rassemblés par Th. Desbonnets et D. Vorreux, éditions franciscaines, Paris, 1981 ;

- Sainte Claire d’Assise (patronne des louvettes) – Documents : biographie, écrits..., rassemblés, présentés et traduits par D. Vorreux, éditions franciscaines, Paris, 1983 ;

écrits de François 1 Reg Première Règle des frères mineurs (1221) 2 Reg Deuxième règle des frères mineurs (1223) Test Testament Claire RC Règle de Claire V Thomas de Celano, Vie

Les abréviations bibliques sont celles correspondant à la Bible de Jérusalembiographies de François 1 C 92 Thomas de Celano, Vita Prima, § 92 2 C 14 Thomas de Celano, Vita Secunda, § 14 LP Légende antique de Pérouse Fior Fioretti Com Sacrum Commercium - ↑ L’histoire des trois ordres (frères mineurs, clarisses et Tiers-Ordre) sera présentée, depuis leurs origines jusqu’à maintenant. La rédaction n’a guère été facile, tant l’histoire des disciples de saint François d'Assise a été mouvementée

- ↑ Cette section est fort importante car le « franciscanisme » a été profondément marqué par le contexte historique dans lequel il est né (on se limite ici bien sûr au contexte historique de l’Europe occidentale)

- ↑ Déjà Bernard de Clairvaux (1090-1153) dénonçait les richesses de l’Église, mais le mouvement va se compliquer d’aspirations manichéennes et millénaristes, et devient révolutionnaire et anticlérical

- ↑ Au niveau du clergé séculier, il y a beaucoup de laisser-aller, de corruption et de négligence des sacrements.

- ↑ É. Leclerc, François d’Assise – Le retour à l’Évangile, Desclée de Brouwer, Paris, 1981, p.31

- ↑ Bref, à tous points de vue (religieux, intellectuel, social, économique), c’est un monde en mouvement, en gestation, et qui le sait, et qui espère, qui attend beaucoup du présent et de l’avenir. Mais déjà l’élan est biaisé et ce sera aussi la loi du plus fort, ou du plus riche. À travers plusieurs épisodes de sa vie, François fera l’expérience de tout cela.

- ↑ TH. Desbonnets, De l’intuition à l’institution – les franciscains, éd. Franciscains, Paris, 1983, p.10.

- ↑ Cette section est fort inspirée de É. Leclerc, op. cit., p. 93 à 104

- ↑ Précisons quand même que les frères font bien sûr vœu d’obéissance (envers le ministre général et les supérieurs locaux) ; mais aux chapitres, toutes les voix ont la même importance.

- ↑ Précisons ici que François d'Assise n’est sûrement pas l’unique auteur de cette Règle. C’est vraisemblablement durant les chapitres qu’on ajustait en commun les prescriptions du projet primitif (approuvé par Innocent III), qui petit à petit ont évolué jusqu’à se présenter comme une vraie Règle. Cf. Desbonnets, op. cit., p. 42 et 48.

- ↑ Test 6-9

- ↑ Ce qui est remarquable quand on songe à l’état de l’Église à l’époque : elle n’était guère reluisante ! Cf. la partie « antécédents historiques ».

- ↑ Elle prend en effet en considération l’enchaînement des fonctions juridiques sur le propriétaire réel des biens meubles et immeubles dont les frères sont usagers.

- ↑ Au point qu’en 1255, Jean de Parme et Humbert de Romans, ministre généraux respectivement des franciscains et dominicains à l’époque, rédigent une lettre commune pour imposer l’entente entre leurs sujets.

- ↑ Ceux des Spirituels qui refusent de se soumettre après la condamnation donnent naissance aux Fraticelles, groupement nettement hérétique (qui durera jusqu’au XVe siècle).

- ↑ Cf. 1 C 84-87

- ↑ C.-à-d. des Frères Mineurs, anciennement appelés Observants. Dans la suite de l'article, on emploiera plutôt le terme « franciscains » pour désigner l’ensemble du Premier Ordre, ou même des trois Ordres.

- ↑ Notons ici que Claire affirme bien que c’est François qui a fondé l’Ordre des Pauvres Dames, pas elle. Cf. RC 1,1.

- ↑ Cf. 2 C 204 : « C’est le même esprit, disait-il [François], qui a poussé les frères et les Pauvres Dames à quitter le monde. »

- ↑ cf. RC 9,6 : « Les sœurs qui servent hors du monastère ne doivent pas s’absenter trop longtemps sans nécessité manifeste. »

- ↑ cf. son Testament

- ↑ cf. RC 1,3-5

- ↑ Les évangiles assurent ce fait : Mt 6,19 ; Mt 10,9-10 ; Mt 19 19,21-24 ; Lc 6,20 ; 2 Co 8,9. Le serviteur n’est pas au-dessus de son maître (Mt 10,24). De plus, Jésus demande à celui qui veut vraiment le suivre (ce qui est le cas de tout franciscain) : « Va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres [...] ; puis viens, suis-moi. » (Mt 20,21)

- ↑ Luc 17,10 : Nous sommes des serviteurs inutiles). Et la première Béatitude concerne la pauvreté ; mais saint Matthieu souligne la pauvreté en esprit (Heureux les pauvres de cœur, Mt 5,3) tandis que saint Luc parle bien de la pauvreté matérielle (Heureux, vous les pauvres, Lc 6,20)

- ↑ In Jésus, notre fondateur, intuition de base de la Fraternité de Tibériade, Belgique) Celui qui renonce à lui-même pour le Christ n’a "pas le temps" d’être riche.

- ↑ P. Willibrord, in Encyclopædia Universalis, t. IX, Paris, 1990, pp. 931

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Th. Desbonnets, De l’intuition à l’institution, 180 p., éd. franciscaines, Paris, 1983.

- Th. Desbonnets et D. Vorreux, Saint François d’Assise – Documents : écrits et premières biographies [rassemblés par Desbonnets et Vorreux], 2è édition, 1503 p., éd. franciscaines, Paris, 1981.

- L.-E. Ghesquières, « Tiers Ordre séculier », in G. Jacquemet, Catholicisme hier – aujourd’hui – demain, t. XIV, Letouzey et Ané, Paris, 1996, p. 1247 à 1249.

- I. Gobry, St François d’Assise et l’esprit franciscain, 180 p., éd. du Seuil, Paris, 1957.

- É. Leclerc, François d’Assise – Le retour à l’Évangile, 210 p., Desclée de Brouwer, Paris, 1981.

- É. Longpré, « Claire d’Assise » (p. 1160 à 1163, t. II, 1949), « Colette » (p. 1298 et 1299, t. II, 1949) et « Dames (Ordre des Pauvres) » (p. 432 à 440, t. III, 1952), in G. Jacquemet, Catholicisme hier – aujourd’hui – demain, Letouzey et Ané, Paris.

- H. Marc-Bonnet, « Histoire des ordres religieux », collection Que sais-je ? n°338, 4è édition, Presses universitaires de France, 1968.

- D. Vorreux, Sainte Claire d’Assise – Documents : biographie, écrits, ..., [rassemblés, présentés et traduits par D. Vorreux], 392 p., éditions franciscaines, Paris, 1983.

- P. Willibrord de Paris, O.F.M. Cap., « François d’Assise » (p. 1531 à 1536) et « Frères Mineurs » (p. 1604 à 1616), in G. Jacquemet, Catholicisme hier – aujourd’hui – demain, t. IV, Letouzey et Ané, Paris, 1956.

- Willibrord – C. van Dijk, « Franciscains », in Encyclopædia Universalis, t. IX, Paris, 1990, p. 931 et 932.

- L. Iriarte, L'Histoire du Franciscanisme - Paris, Ed. Franciscaines, Cerf, 2004 -670 p

- G.G. Merlo, "Au nom de saint François". Histoire des Frères mineurs et du franciscanisme jusqu'au début du XVIe s.- Paris, Ed. Franciscaines, Cerf, 2006 - 414 p.

Liens externes

- La Famille Franciscaine

- Encyclopédie franciscaine libre : [1]

- Franciscans International, ONG représentant les franciscains et les valeurs franciscaines auprès des Nations unies

- Portail du christianisme

- Portail du catholicisme

- Portail du monachisme

- Portail du Moyen Âge

Catégories : Histoire du catholicisme en Europe | Ordre franciscain

Wikimedia Foundation. 2010.