- Divin Marquis

-

Marquis de Sade

On ne possède aucun portrait de Sade à l’exception d’un profil du jeune marquis dessiné par Charles van Loo vers 1760. Les dépositions du procès de Marseille le montrent à trente-deux ans « d’une jolie figure, visage rempli », élégamment vêtu d'un frac gris doublé de bleu, portant canne et épée.

On ne possède aucun portrait de Sade à l’exception d’un profil du jeune marquis dessiné par Charles van Loo vers 1760. Les dépositions du procès de Marseille le montrent à trente-deux ans « d’une jolie figure, visage rempli », élégamment vêtu d'un frac gris doublé de bleu, portant canne et épée.

Donatien Alphonse François, marquis de Sade, né le 2 juin 1740 à Paris et mort le 2 décembre 1814 à l'asile de Charenton, est un écrivain et un philosophe français, longtemps voué à l’anathème en raison de la part accordée dans son œuvre à un érotisme de la violence et de la cruauté (fustigations, tortures, incestes, viols, sodomie, etc). Le néologisme « sadisme », formé d’après son nom, est apparu dès 1834 dans le Dictionnaire universel de Boiste comme « aberration épouvantable de la débauche : système monstrueux et antisocial qui révolte la nature ». C’est Krafft-Ebing, médecin allemand, qui a donné à la fin du XIXe siècle un statut scientifique au mot sadisme, comme antonyme de masochisme pour désigner une perversion sexuelle dans laquelle la satisfaction est liée à la souffrance ou à l’humiliation infligée à autrui.

Occultée et clandestine pendant tout le XIXe siècle, son œuvre littéraire est réhabilitée au XXe siècle, malgré une censure officielle qui dure jusqu’en 1960, la dernière étape étant sans doute représentée par l’entrée de Sade dans la Bibliothèque de la Pléiade en 1990.

Il signait « de Sade » ou « D.-A.-F. Sade ». Marquis ou comte[1] pour ses contemporains, il est pour la postérité le « marquis de Sade », et, dès la fin du XIXe siècle, le « divin marquis », à la suite du « divin Arétin », premier auteur érotique des temps modernes (XVIe siècle), un peu oublié de nos jours.

« Les entractes de ma vie ont été trop longs », nota ce passionné de théâtre. Détenu sous tous les régimes (monarchie, république, empire), jamais jugé, il est resté enfermé — en plusieurs fois et dans des conditions fort diverses — vingt-sept ans.

Sommaire

Biographie

Jeunesse

Sade naît à Paris le 2 juin 1740 à l’hôtel de Condé, de Jean Baptiste François, comte de Sade, héritier d’une des plus anciennes maisons de Provence, seigneur de Saumane et de Lacoste, coseigneur de Mazan, et de Marie Éléonore de Maillé de Carman, parente et « dame d’accompagnement » de la princesse de Condé. Baptisé à Saint-Sulpice, les parents, parrain et marraine s’étant fait représenter par des officiers de maison, il reçoit par erreur les prénoms de Donatien Alphonse François au lieu de Donatien Aldonse Louis. Le marquis utilise dans la plupart de ses actes officiels les prénoms qui lui étaient destinés, entretenant une confusion qui a des conséquences fâcheuses lors de sa demande de radiation sur la liste des émigrés.

Sur le blason des Sade, l’aigle impérial à deux têtes, privilège qu’aurait obtenu Elzéar de Sade de l’empereur Sigismond en 1416. La filiation prouvée de la maison de Sade remonte à l’année 1302 avec Hugues de Sade, « père d’Hugues qui suit et suivant plusieurs auteurs de Laure de Sade dont la vertu et la beauté ont été célébrées par francois Petrarque poëte et philosophe et le plus beau genie de son siecle » (généalogie de la famille de Sade présentée au Roi en 1754 - orthographe et ponctuation respectées)

Sur le blason des Sade, l’aigle impérial à deux têtes, privilège qu’aurait obtenu Elzéar de Sade de l’empereur Sigismond en 1416. La filiation prouvée de la maison de Sade remonte à l’année 1302 avec Hugues de Sade, « père d’Hugues qui suit et suivant plusieurs auteurs de Laure de Sade dont la vertu et la beauté ont été célébrées par francois Petrarque poëte et philosophe et le plus beau genie de son siecle » (généalogie de la famille de Sade présentée au Roi en 1754 - orthographe et ponctuation respectées)

Portrait de Jean Baptiste François, comte de Sade, père du marquis, par Nattier. Il est, par droit d’aînesse, le chef de la famille. Il a deux frères, Jean-Louis-Balthazar, commandeur de l’ordre de Malte, puis bailli et grand prieur de Toulouse, et Jacques-François, abbé commendataire d’Ébreuil. Quatre sœurs vivent en religion. La cinquième épouse le marquis de Villeneuve-Martignan qui fit construire à Avignon le bel hôtel seigneurial aujourd'hui musée Calvet, à l'entrée duquel on peut encore voir le blason des Sade.

Portrait de Jean Baptiste François, comte de Sade, père du marquis, par Nattier. Il est, par droit d’aînesse, le chef de la famille. Il a deux frères, Jean-Louis-Balthazar, commandeur de l’ordre de Malte, puis bailli et grand prieur de Toulouse, et Jacques-François, abbé commendataire d’Ébreuil. Quatre sœurs vivent en religion. La cinquième épouse le marquis de Villeneuve-Martignan qui fit construire à Avignon le bel hôtel seigneurial aujourd'hui musée Calvet, à l'entrée duquel on peut encore voir le blason des Sade.

Sade aima et admira son père autant qu’il ignora sa mère tenue à l’écart par son mari avant de se retirer dans un couvent. Homme d’esprit, grand séducteur, prodigue et libertin, avant de revenir à la religion à l’approche de la cinquantaine, le père du marquis est le premier Sade à quitter la Provence et à s’aventurer à la Cour. Il devient le favori et le confident du prince de Condé qui gouverne la France pendant deux ans à la mort du Régent. A vingt-cinq ans, ses maîtresses ne se comptent plus parmi les plus grands noms de la cour : la propre sœur du prince de Condé, Mlle de Charolais, ancienne maîtresse royale, les duchesses de La Trémoille, de Clermont, jusqu’à la jeune princesse de Condé, de vingt-cinq ans moins âgée que son mari et très surveillée par ce dernier, pour la conquête de laquelle il épousera en 1733 la fille de sa dame d’honneur, Mlle de Maillé de Carman, sans fortune, mais alliée à la branche cadette des Bourbon-Condé[2]. Capitaine de dragons dans le régiment du prince, puis aide de camp du Maréchal de Villars pendant les campagnes de 1734-1735, il obtient du roi en 1739 la charge de lieutenant général des provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Gex qu’il achète 135000 livres[3]. Il se lance dans la diplomatie, se voit confier une négociation secrète à la cour de Londres, est nommé ambassadeur à la cour de Russie, nomination remise en cause à la mort du tsar Pierre II, puis ministre plénipotentiaire auprès de l'Électeur de Cologne. Sa conduite pendant son ambassade, puis une imprudente attaque contre la maîtresse du roi, lui vaudra le ressentiment de Louis XV et il ne sera plus employé que pour des postes sans conséquence.

Donatien passe les trois premières années de sa vie à l’hôtel de Condé à l’écart de ses parents. Élevé avec la conviction d’appartenir à une espèce supérieure, sa nature despotique et violente se forme très tôt : « Allié par ma mère, à tout ce que le royaume avait de plus grand ; tenant, par mon père, à tout ce que la province de Languedoc pouvait avoir de plus distingué ; né à Paris dans le sein du luxe et de l’abondance, je crus, dès que je pus raisonner, que la nature et la fortune se réunissaient pour me combler de leurs dons ; je le crus, parce qu’on avait la sottise de me le dire, et ce préjugé ridicule me rendit hautain, despote et colère ; il semblait que tout dût me céder, que l’univers entier dût flatter mes caprices, et qu’il n’appartenait qu’à moi seul et d’en former et de les satisfaire[4]. »

De quatre à dix ans, son éducation est confié à son oncle, l’abbé Jacques-François de Sade, qui l’héberge au château de Saumane[5] près de L'Isle-sur-la-Sorgue, où il s’est retiré après une existence mondaine.

Abbé commendataire d’Ébreuil dans le Bourbonnais, ce cadet de famille avait embrassé l’état ecclésiastique, devenant vicaire général de l’archevêque de Toulouse et, ensuite, de celui de Narbonne, en 1735. Chargé, par les états de Languedoc, d’une mission à la cour, il avait résidé plusieurs années à Paris, et s'était lié d’amitié avec Voltaire (avec qui il correspond au moins jusqu’en 1765) et avec Émilie du Châtelet. Historien de Pétrarque, « moins un abbé qu’un seigneur curieux de toutes choses, et singulièrement d’antiquités et d’histoire » selon Maurice Heine (il y a à Saumane une bibliothèque enrichie par l’abbé, un médaillier et un cabinet d’histoire naturelle que le marquis aura toujours fort à cœur de conserver), ce sybarite selon un autre biographe[6], aime vivre et bien vivre, s’entourant de livres et de femmes (« tout prêtre qu’il est, il a toujours un couple de gueuses chez lui… Est-ce un sérail que son château ? Non, c’est mieux, c’est un bordel », écrit Donatien en 1765 – voir extraits 3).

À dix ans, il entre au collège Louis-le-Grand que dirigent les pères jésuites, établissement alors le mieux fréquenté et le plus cher de la capitale. Les représentations théâtrales organisées par les pères sont sans doute à l’origine de la passion de Sade pour l’art du comédien et la littérature dramatique.

Il a à peine quatorze ans lorsqu’il est reçu à l’École des chevau-légers de la garde du roi, en garnison à Versailles, qui n’accepte que des jeunes gens de la plus ancienne noblesse. À dix-sept ans, il obtient une commission de cornette (officier porte-drapeau), au régiment des carabiniers du comte de Provence, frère du futur Louis XVI, et prend part à la guerre de Sept Ans contre la Prusse. À dix-neuf ans, il est reçu comme capitaine au régiment de Bourgogne cavalerie avec l’appréciation suivante : « joint de la naissance et du bien à beaucoup d’esprit ; a l’honneur d’appartenir à M. le prince de Condé par Madame sa mère qui est Maillé-Brézé ».

Le jeune homme a la plus mauvaise réputation. Il est joueur, prodigue et débauché. Il fréquente les coulisses des théâtres et les maisons des proxénètes. Pour se débarrasser d’un fils qu’il sent « capable de faire toutes sortes de sottises », le comte de Sade lui cherche une riche héritière.

Donatien voudrait épouser Laure de Lauris-Castellane, héritière d’une vieille famille du Luberon dont il est amoureux fou et avec qui il a une liaison. Les deux familles se connaissent bien, le grand-père du marquis et M. de Lauris ont été syndics de la noblesse du Comtat Venaissin mais Mlle de Lauris est réticente[7] et le comte a fixé son choix sur l’héritière des Montreuil. « Tous les autres mariages ont rompu sur sa très mauvaise réputation », écrit-il.

Le 17 mai 1763, le mariage du marquis et de Renée-Pélagie Cordier de Montreuil, fille aînée d’un président à la cour des Aides de Paris, de petite noblesse de robe, mais dont la fortune dépasse largement celle des Sade, est célébrée à Paris en l'église Saint-Roch. La correspondance familiale montre, sans aucun doute possible, que le marquis et la nouvelle marquise se sont entendus à peu près parfaitement. « Il est très bien avec sa femme. Tant que cela durera, je lui passerai tout le reste » (le comte à l’abbé, juin 1763), « Leur tendre amitié paraît bien réciproque » (Madame de Montreuil à l’abbé en août). Renée-Pélagie aima son mari tant qu’elle le put, jusqu’au bout de ses forces. Mais le marquis a plusieurs vies.

Trois mois après son mariage, il est enfermé au donjon de Vincennes sur ordre du Roi. « Petite maison louée, meubles pris à crédit, débauche outrée qu’on allait y faire froidement, tout seul, impiété horrible dont les filles ont cru être obligées de faire leur déposition. », écrit le comte de Sade à son frère l’abbé en novembre 1763 (voir en note[8] extraits de la déposition de Jeanne Testard). Son intervention et celle des Montreuil le font libérer et assigner à résidence jusqu’en septembre 1764 au château d’Échauffour en Normandie chez ses beaux-parents.

Il succède à son père dans la charge de lieutenant général aux provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Gex. Il se rend à Dijon pour prononcer le discours de réception devant le parlement de Bourgogne. De retour à Paris, il a des liaisons avec des actrices connues pour leurs amours vénales avec de grands seigneurs : Mlle Colet, dont il tombe amoureux, Mlle Beauvoisin, qu’il amène à Lacoste où il la laisse passer pour sa femme au grand scandale de sa famille - Moussu lou Marquès y gagne en Provence le sobriquet de pistachié – coureur de jupon – Mlle Dorville, Mlle Le Clair…

En 1767, son père, le comte de Sade, meurt. Le prince de Condé et la princesse de Conti acceptent d’être les parrains de son premier fils, Louis-Marie.

Depuis la fin 1764, il est surveillé par la police. « Il était essentiel, même politiquement, que le magistrat chargé de la police de Paris, sût ce qui se passait chez les personnes notoirement galantes et dans les maisons de débauche. » (Le Noir, successeur de Sartine à la lieutenance générale de police de Paris). Il apparaît dans les rapports[9] de l’inspecteur Marais qui vont devenir, avec les lettres de Mme de Montreuil, les principales sources sur la vie du marquis à cette période. L’inspecteur Marais note dans un rapport de 1764 : « J’ai fort recommandé à la Brissault, sans m’en expliquer davantage, de ne pas lui donner de filles pour aller avec lui en petites maisons. ». Le 16 octobre 1767, il prévient : « On ne tardera pas à entendre parler encore des horreurs du comte de Sade. »

Les scandales

La première diffusion du nom de Sade dans l’opinion publique n’a rien de littéraire et se fait par les scandales.

Ainsi apprend-elle, au printemps 1768, qu’un marquis a entraîné dans sa petite maison d’Arcueil une jeune veuve, Rose Keller, réduite à la mendicité, pour la fouetter jusqu’au sang et la contraindre, le dimanche de Pâques, à des pratiques blasphématoires. L’imaginaire collectif multiplie les détails qui viennent pimenter la relation des faits. La rue et les salons s’émeuvent (voir en note[10] la lettre de Madame du Deffand à Horace Walpole le 12 avril 1768). La famille, Sade et Montreuil réunis, se mobilise pour le soustraire à la justice commune et le placer sous la juridiction royale. Il est incarcéré au château de Saumur, puis à celui de Pierre-Scise. La plaignante reçoit de l’argent. L’affaire est jugée au Parlement en juin et le roi, à la demande de la comtesse de Sade - le comte étant mort un an plus tôt - fait libérer le coupable en novembre, mais lui enjoint de se retirer dans ses terres[11].

En 1769, Sade est en Provence. Bals et comédies se succèdent à La Coste. En mai, naît à Paris son deuxième fils, Donatien-Claude-Armand, chevalier de Sade. Fin septembre, il voyage un mois en Hollande : Bruxelles, Rotterdam, La Haye, Amsterdam (pour y vendre un texte érotique[12] ?). L'année suivante, il part pour l’armée pour y prendre ses fonctions de capitaine-commandant au régiment de Bourgogne cavalerie, mais l’officier supérieur qui le reçoit refuse de lui laisser prendre son commandement. En 1771, il vend sa charge de capitaine commandant. Sa carrière militaire est terminée. Naissance de sa fille Madeleine Laure. Il passe la première semaine de septembre à la prison parisienne pour dettes de For-l'Évêque. Début novembre, il est à Lacoste avec sa femme, ses trois enfants, et sa jeune belle-sœur de dix-neuf ans, Anne-Prospère de Launey, chanoinesse séculière[13] chez les bénédictines, avec laquelle il va avoir une liaison violente et passionnée (« Je jure à M. le marquis de Sade, mon amant, de n’être jamais qu’à lui…[14]).

Sade a trente ans. Il mange la dot de sa femme et ses revenus[15]. Il fait réparer son château de Lacoste (bien dégradé) de quarante-deux pièces, donne libre cours à sa passion pour la comédie : construction d’un théâtre à Mazan, aménagement de celui de Lacoste, embauche de comédiens.Il envoie des invitations à la noblesse des environs à des fêtes et à des représentations théâtrales dont il est le régisseur et le maître de scène. Nous avons le programme des vingt-cinq soirées théâtrales qui étaient prévues du 3 mai au 22 octobre 1772 à Lacoste et à Mazan et qui seront interrompues le 27 juin par l’affaire de Marseille : des pièces de Voltaire, Destouches, Chamfort, Gresset, Regnard, Sedaine, Le Père de famille de Diderot. Il remporte un franc succès et toutes et tous le trouvent « fort séduisant, d’une élégance extrême, une jolie voix, des talents, beaucoup de philosophie dans l’esprit». L’argent fait défaut, il s’endette pour payer ses « folles dépenses » (Mme de Montreuil). « Si sa passion dure, elle l’aura bientôt ruinée » (abbé de Sade).

Tout aurait pu tomber dans l’oubli si le scandale n’avait à nouveau éclaté en juin 1772. L’affaire de Marseille succède à celle d’Arcueil. Il ne s’agit plus cette fois d’une fille mais de quatre. Le marquis a proposé à ses partenaires sexuelles des pastilles à la cantharide. Deux filles se croient empoisonnées, les autres sont malades. Comme en 1768, la rumeur enfle (voir en note[16] le récit des Mémoires secrets de Bachaumont daté du 25 juillet 1772). L’aphrodisiaque est présenté dans l’opinion comme un poison. La participation active du valet justifie l’accusation de sodomie, punie alors du bûcher. La condamnation du parlement de Provence est cette fois la peine de mort pour empoisonnement et sodomie à l'encontre du marquis et de son valet.

Sade s’enfuit en Italie avec sa jeune belle-sœur. Les amants sont à Venise fin juillet, visitent quelques autres villes d’Italie, puis la chanoinesse rentre brusquement en France à la suite d’une infidélité du marquis[17]. Ce dernier a fixé sa résidence en Savoie, mais le roi de Sardaigne le fait arrêter le 8 décembre 1772 à Chambéry à la demande de sa famille et incarcérer au fort de Miolans. Mme de Sade achète des gardiens et le fait évader le 30 avril 1773. Réfugié clandestinement dans son château - officiellement il est à l’étranger - le marquis échappe aux recherches, prenant le large quand il y a des alertes. Le 16 décembre 1773, un ordre du Roi enjoint au lieutenant général de police de s’assurer de sa personne. Dans la nuit du 6 janvier 1774, un exempt suivi de quatre archers et d’une troupe de cavaliers de la maréchaussée envahit le château. Sans résultat. En mars, Sade prend la route de l’Italie, déguisé en curé (« M. le curé a très bien fait son voyage à ce que dit le voiturier, excepté que la corde du bac où il était ayant cassé sur la Durance que l’on passe pour aller s’embarquer à Marseille, les passagers voulaient se confesser. », écrit Madame de Sade le 19 mars. L’idée de devenir confesseur a dû intéresser Sade, malgré son manque d’entrain, commente Jean-Jacques Pauvert[18]).

La marquise et sa mère travaillent à obtenir la cassation de l’arrêt d’Aix, mais l’affaire de Marseille l’a cette fois coupé de son milieu et l'affaire des petites filles va le couper de sa famille.

« Nous sommes décidés, par mille raisons, à voir très peu de monde cet hiver… », écrit[19] le marquis en novembre 1774. Il a recruté à Lyon et à Vienne comme domestiques cinq « très jeunes » filles et un jeune secrétaire ainsi que « trois autres filles d’âge et d’état à ne point être redemandées par leurs parents » auxquelles s’ajoute l’ancienne domesticité. Mais bientôt les parents déposent une plainte « pour enlèvement fait à leur insu et par séduction ». Une procédure criminelle est ouverte à Lyon. Le scandale est cette fois étouffé par la famille (toutes les pièces de la procédure ont disparu), mais l’affaire des petites filles nous est connue par les lettres conservées par le notaire Gaufridy (voir Correspondance), publiées en 1929 par Paul Bourdin. « Les lettres du fonds Gaufridy ne disent pas tout », écrit ce dernier, « mais elles montrent nettement ce que la prudence de la famille et les ordres du roi ont dérobé à la légende du marquis. Ce n’est pas dans les affaires trop célèbres de la Keller et de Marseille, mais dans les égarements domestiques de M. de Sade qu’il faut chercher la cause d’un emprisonnement qui va durer près de quatorze années et qui commence au moment même où l’on poursuit l’absolution judiciaire des anciens scandales. On verra par la suite avec quel soin madame de Montreuil s’est préoccupée de faire disparaître les traces de ces orgies. L’affaire est grave car le marquis a de nouveau joué du canif. Une des enfants, la plus endommagée, est conduite en secret à Saumane chez l’abbé de Sade qui se montre très embarrassé de sa garde et, sur les propos de la petite victime, accuse nettement son neveu. Une autre fille, Marie Tussin, du hameau de Villeneuve-de-Marc, a été placée dans un couvent de Caderousse, d’où elle se sauvera quelques mois plus tard. Le marquis prépare une réfutation en règle de ce qu’a dit l’enfant confiée à l’abbé, mais elle n’est pas la seule à avoir parlé.Les fillettes d’ailleurs n’accusent point la marquise et parlent au contraire d’elle « comme étant la première victime d’une fureur qu’on ne peut regarder que comme folie ».Leurs propos sont d’autant plus dangereux qu’elles portent, sur leurs corps et sur leurs bras, les preuves de leurs dires. Les priapées de la Coste ont peut-être inspiré les fantaisies littéraires des Cent vingt jours de Sodome, mais le canevas établi par le marquis passe de loin ces froides amplifications. C’est un sabbat mené à bave-bouche avec le concours de l’office. Gothon[20] y a probablement chevauché le balai sans entrer dans la danse, mais Nanon[21] y a pris une part dont elle va rester toute alourdie ; les petites ravaudeuses de la marquise y ont livré leur peau au jeu des boutonnières et le jeune secrétaire a dû y faire la partie de flûte. »

Pour changer d'air, le marquis reprend la route de l'Italie le 17 juillet 1775 sous le nom de comte de Mazan. Il reste à Florence jusqu’au 21 octobre, puis se rend à Rome. De janvier à mai 1776, il est à Naples ; il fait expédier à Marseille deux grandes caisses pleines de curiosités et d’antiquailles, mais il s’ennuie en Italie. Son retour en août à Lacoste fait surgir de nouvelles menaces. Le 17 janvier, le père d’une jeune servante (que M. et Mme de Sade ont rebaptisé Justine !) vient réclamer sa fille et tire sur Sade. « Il a dit qu’il lui avait été dit qu’il pouvait me tuer en toute assurance et qu’il ne lui arriverait rien » s’indigne Sade à Gaufridy. Contre les avis de son entourage provençal ( l’avocat aixois Reinaud qui a prévu l’événement écrit à Gaufridy le 8 février : « le marquis donne dans le pot au noir comme un nigaud (…) Sur ma parole, le mois ne s’écoule point que notre champion soit coffré à Paris. » Peu de jours après, il demande « « si notre Priape respire toujours le bon air»), le marquis décide de se rendre à Paris fin janvier.

Il est arrêté dans la capitale le 13 février 1777 et incarcéré au château de Vincennes par lettre de cachet, à l’instigation de sa belle-mère, Madame de Montreuil. Cette mesure lui évite l’exécution, mais l’enferme dans une prison en attendant le bon vouloir du gouvernement et de la famille. Or la famille a maintenant peur de ses excès. Elle a soin de faire casser la condamnation à mort par le parlement de Provence ( le marquis profitera de son transfert à Aix pour s’évader une nouvelle fois et se réfugier à Lacoste; il sera repris au bout de quarante jours ), mais sans faire remettre le coupable en liberté.

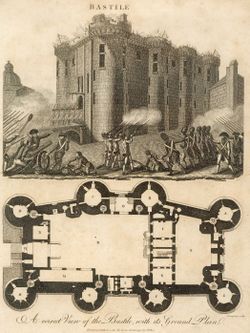

Douze années de captivité (Vincennes, Bastille, Charenton)

Le donjon de Vincennes : Sade y est enfermé en 1777, puis de 1778 à 1784, date de son transfert à la Bastille. « Je suis dans une tour enfermé sous dix-neuf portes de fer, recevant le jour par deux petites fenêtres garnies ‘d’une vingtaine de barreaux chacune.» Il devient « Monsieur le 6 », d'après son numéro de cellule (que l'on visite encore aujourd'hui) selon l’usage dans les forteresses royales.

Le donjon de Vincennes : Sade y est enfermé en 1777, puis de 1778 à 1784, date de son transfert à la Bastille. « Je suis dans une tour enfermé sous dix-neuf portes de fer, recevant le jour par deux petites fenêtres garnies ‘d’une vingtaine de barreaux chacune.» Il devient « Monsieur le 6 », d'après son numéro de cellule (que l'on visite encore aujourd'hui) selon l’usage dans les forteresses royales.

À la Bastille, Sade est enfermé, au 2e puis au 6e étage de la tour Liberté (B sur le plan). Chaque tour comporte 4, 5 ou 6 chambres superposées, généralement octogonales, de 6 à 7 mètres de largeur, avec environ 5 mètres sous plafond et une grande fenêtre barrée d'une triple grille. Comme à Vincennes, il devient la « Deuxième Liberté. »

À la Bastille, Sade est enfermé, au 2e puis au 6e étage de la tour Liberté (B sur le plan). Chaque tour comporte 4, 5 ou 6 chambres superposées, généralement octogonales, de 6 à 7 mètres de largeur, avec environ 5 mètres sous plafond et une grande fenêtre barrée d'une triple grille. Comme à Vincennes, il devient la « Deuxième Liberté. »

« Impérieux, colère, emporté, extrême en tout, d’un dérèglement d’imagination sur les mœurs qui de la vie n’a eu son pareil, en deux mots me voilà : et encore un coup, tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas ». Tel est le portrait que Sade trace de lui-même, dans une lettre à sa femme de septembre 1783. Et il ajoute : « Si, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons nous dire un éternel adieu, car je sacrifierais, plutôt qu’eux, mille vies et mille libertés, si je les avais. »Sade a trente-huit ans. Il restera onze ans enfermé, à Vincennes puis à la Bastille. Il a droit à un traitement de faveur, payant une forte pension. Mme de Montreuil, sa famille attendent de lui une conduite assagie pour faire abréger sa détention. Ce sera tout le contraire : altercation avec d’autres prisonniers dont Mirabeau, violences verbales et physiques, menaces, lettres ordurières à sa belle-mère et même à sa femme qui lui est pourtant entièrement dévouée. La présidente de Montreuil ne juge pas possible une libération. En 1785, sa femme écrit : « M. de Sade, c’est toujours la même chose : il ne peut retenir sa plume et cela lui fait un tort incroyable ». « L’effervescence de caractère ne change point » souligne Mme de Montreuil, « un long accès de folie furieuse », note Le Noir, traité dans une lettre de juillet 1783 de « foutu ganache » et de « protecteur-né des bordels de la capitale ».

La libération devenant improbable, la rage s’éternise (lire en note[22] sa lettre à Madame de Sade de février 1783). L’incarcération l’amène à chercher dans l’imaginaire des compensations à ce que sa situation a de frustrant. Son interminable captivité excite jusqu’à la folie son imagination. Condamné pour débauches outrées, il se lance dans une œuvre littéraire qui s’en prend aux puissances sociales que sont la religion et la morale. « En prison entre un homme, il en sort un écrivain », note Simone de Beauvoir.

Le 22 octobre 1785, il entreprend la mise au net des brouillons des Cent Vingt Journées de Sodome, sa première grande œuvre, un « gigantesque catalogue de perversions » selon Jean Paulhan. Afin d’éviter la saisie de l’ouvrage, il en recopie le texte d’une écriture minuscule et serrée sur 33 feuillets de 11,5 cm collés bout à bout et formant une bande de 12 m de long, remplie des deux cotés.

Le 2 juillet 1789, « il s’est mis hier à midi à sa fenêtre, et a crié de toutes ses forces, et a été entendu de tout le voisinage et des passants, qu’on égorgeait, qu’on assassinait les prisonniers de la Bastille, et qu’il fallait venir à leur secours », rapporte le marquis de Launey, gouverneur de la Bastille qui obtient le transfert de « cet être que rien ne peut réduire » à Charenton, alors hospice de malades mentaux tenus par les frères de la Charité. On ne lui laisse rien emporter. « Plus de cent louis de meubles, six cents volumes dont quelques-uns fort chers et, ce qui est irréparable, quinze volumes de mes ouvrages manuscrits(…) furent mis sous le scellé du commissaire de la Bastille ». La forteresse ayant été prise, pillée et démolie, Sade ne retrouvera ni le manuscrit, ni les brouillons. La perte d’un tel ouvrage lui fera verser des « larmes de sang ».

Gilbert Lely a reconstitué l'itinéraire du manuscrit qui a été trouvé dans la chambre même du marquis, à la Bastille, par Arnoux de Saint-Maximin. Il devient la possession de la famille de Villeneuve-Trans qui le conservera pendant trois générations. Au fin du XIXe siècle, il est vendu à un psychiatre berlinois Iwan Bloch, qui publiera en 1904, sous le pseudonyme d’Eugène Dühren, une première version comportant de nombreuses erreurs de transcription. En 1929, Maurice Heine, mandaté par le vicomte Charles de Noailles, généreux et courageux mécène, époux de Marie-Laure de Noailles, née Bischoffsheim, descendante du marquis, rachète le manuscrit et en publie, de 1931 à 1935, une version, qui, en raison de sa qualité, doit être considérée comme la véritable originale. En 1985, le manuscrit est vendu par une descendante du vicomte, à Genève, au collectionneur de livres rares Gérard Nordmann (1930-1992). Il a été exposé pour la première fois en 2004, à la Fondation Martin Bodmer[23], près de Genève.

La Révolution et ses prisons

Rendu à la liberté le 2 avril 1790 par l’abolition des lettres de cachet, Sade s’installe à Paris.

Il a cinquante ans. Il est méconnaissable, physiquement marqué par ces douze années. Il a prodigieusement grossi[24]. « J’ai acquis, faute d’exercice, une corpulence si énorme qu’à peine puis-je me remuer », reconnaît-il. La marquise, réfugiée dans un couvent, demande la séparation de corps et l’obtient. Il fait la connaissance de Marie-Constance Quesnet, « Sensible », une comédienne de 33 ans qui ne le quittera plus jusqu’à sa mort. Il n’aspire plus qu’à couler des jours paisibles d’hommes de lettres, vivant bourgeoisement des revenus de ses terres de Provence. Les dévergondages de son imagination, il les réserve désormais à son œuvre. Dès que je serai libre, avait-il prévenu en 1782, « ce sera avec une bien grande satisfaction que, me relivrant à mon seul genre, je quitterai les pinceaux de Molière pour ceux de l’Arétin ».

Maximilien Robespierre va attaquer l'athéisme comme « aristocratique » et tenter d'instaurer le culte de l'Étre Suprême. En présentant une pétition antireligieuse à la Convention le 15 novembre 1793 (voir Extraits), Sade prend parti dans le conflit qui l’oppose aux hébertistes.

Maximilien Robespierre va attaquer l'athéisme comme « aristocratique » et tenter d'instaurer le culte de l'Étre Suprême. En présentant une pétition antireligieuse à la Convention le 15 novembre 1793 (voir Extraits), Sade prend parti dans le conflit qui l’oppose aux hébertistes.

Ses fils émigrent, il ne les suit pas. Il essaie de faire jouer ses pièces sans grand succès. Sa qualité de ci-devant le rend a priori suspect. Pour survivre, il se lance dans la cause populaire et met au service de sa section de la place Vendôme – la section des Piques - ses talents d'homme de lettres.

En 1792, « Louis Sade, homme de lettres » est nommé secrétaire, puis en juillet 1793, président de séance « au tour » de sa section. Entraîné par le succès de ses harangues et de ses pétitions, emporté par sa ferveur athée, il prend des positions extrêmes en matière de déchristianisation, au moment où le mouvement va être désavoué par Robespierre et les sans-culottes les plus radicaux éliminés de la scène.

Le 9 octobre 1793, il prononce le Discours aux mânes de Marat et de Le Peletier lors de la cérémonie organisée en hommage aux deux « martyrs de la liberté ». Le 15 novembre, il est chargé de rédiger et de présenter à la Convention une pétition antireligieuse au nom de six sections (voir extraits 8). Le 8 décembre, il est incarcéré aux Madelonnettes comme suspect. En janvier 1794, il est transféré aux Carmes, puis à Saint-Lazare. Le 27 mars, Constance Quesnet réussit à le faire transférer à Picpus, dans une maison de santé hébergeant de riches « suspects » incarcérés dans différentes prisons de Paris que l’on faisait passer pour malades, la maison Coignard, voisine et concurrente de la pension Belhomme.

Le 26 juillet (8 thermidor) il est condamné à mort par Fouquier-Tinville pour intelligences et correspondances avec les ennemis de la République avec vingt-huit autres accusés. Le lendemain (9 thermidor), l’huissier du Tribunal se transporte dans les diverses maisons d’arrêt de Paris pour les saisir au corps, mais cinq d’entre eux manquent à l’appel, dont Sade. Il est sauvé par la chute de Robespierre et quitte Picpus le 15 octobre. À quoi doit-il d’avoir échappé à la guillotine ? au désordre des dossiers et à l’encombrement des prisons comme le pense Lely, ou aux démarches et aux pots-de-vin de Constance Quesnet qui a des amis au Comité de sûreté générale, comme le croient ses deux plus récents biographes Pauvert et Lever ?

« Ma détention nationale, la guillotine sous les yeux », écrivait Sade à son homme d’affaires provençal le 21 janvier 1795, « m’a fait cent fois plus de mal que ne m’en avaient fait toutes les bastilles imaginables. »

En 1795, il publie Aline et Valcour « par le citoyen S*** » et la Philosophie dans le boudoir suivie de la mention « Ouvrage posthume de l’auteur de Justine ». En 1796, il vend le château de La Coste au député du Vaucluse Rovère. Il voyage en Provence avec Constance Quesnet de mai à septembre 1797 pour essayer de vendre les propriétés qui lui restent mais son nom se trouve par erreur sur la liste des émigrés du Vaucluse, ce qui place ses biens sous séquestre et le prive de ses principaux revenus. Sa situation s’est considérablement dégradée. Aux abois, couvert de dettes, il doit gagner sa vie.

La production d’ouvrages clandestins obscènes devient pour Sade une bénéfique ressource financière : en 1799, La Nouvelle Justine suivi de l’Histoire de Juliette, sa sœur, qu’il désavoue farouchement, lui permet de payer ses dettes les plus criardes. Les saisies de l’ouvrage n’interviendront qu’un an après sa sortie, mais déjà, l’étau se resserre. La presse se déchaîne contre lui et persiste à lui attribuer Justine en dépit de ses dénégations.

On lit dans l'Ami des lois du 29 août 1799 : « On assure que de Sade est mort. Le nom seul de cet infâme écrivain exhale une odeur cadavéreuse qui tue la vertu et inspire l’horreur : il est auteur de Justine ou les Malheurs de la vertu. Le cœur le plus dépravé, l’esprit le plus dégradé, l’imagination la plus bizarrement obscène ne peuvent rien inventer qui outrage autant la raison, la pudeur, l’humanité ».

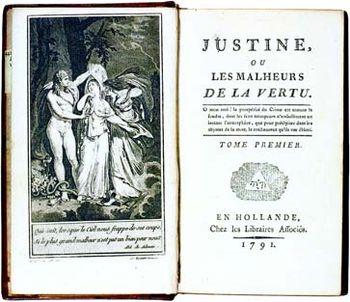

Une œuvre emblématique : Justine

Certaines figures de fiction ont accompagné leur créateur tout au long de leur vie : comme Faust pour Goethe ou Figaro pour Beaumarchais, c’est le cas de Justine pour Sade.

En mars 1791, une lettre de Sade à Reinaud, son avocat à Aix, annonce en ces termes la sortie prochaine de Justine : « On imprime actuellement un roman de moi, mais trop immoral pour être envoyé à un homme aussi pieux, aussi décent que vous. J’avais besoin d’argent, mon éditeur me le demandait bien poivré, et je lui ai fait capable d’empester le diable. On l’appelle Justine ou les Malheurs de la vertu. Brûlez-le et ne le lisez point s’il tombe entre vos mains : je le renie. »

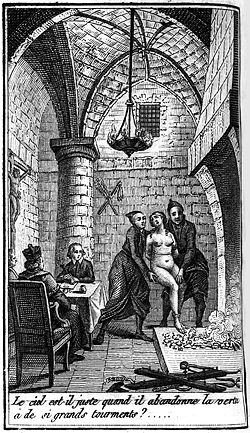

Une première version est rédigée à la Bastille en 1787. Par étapes successives, l’auteur ajoute de nouveaux épisodes scabreux qu’il fait se succéder les uns aux autres, comme un feuilleton.

Deux volumes en 1791, pas moins de dix volumes illustrés de cent gravures obscènes en 1799 sous le Directoire, « la plus importante entreprise de librairie pornographique clandestine jamais vue dans le monde » selon Jean-Jacques Pauvert, sous le titre de La Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, suivie de l’Histoire de Juliette, sa sœur.

Le livre scandalise, mais surtout il fait peur : très vite on sent que la subversion l’emporte sur l’obscénité. C’est pourquoi les contemporains lui refusent ce minimum de tolérance dont bénéficient ordinairement les écrits licencieux. Justine, on la rejette en bloc, sans appel, on voudrait la voir anéantie. L’œuvre marque la naissance de la mythologie sadienne.

Treize ans chez les fous

Bonaparte jetant Justine au feu (attribué à P. Cousturier) :

Bonaparte jetant Justine au feu (attribué à P. Cousturier) :

« le livre le plus abominable qu’ait enfanté l’imagination la plus dépravée ».

(Mémorial de Sainte-Hélène, Pléiade, t.II, p.360)Le 6 mars 1801 une descente de police a lieu dans les bureaux de son imprimeur. Le Consulat a remplacé le Directoire. le Premier Consul Bonaparte négocie la réconciliation de la France et de la papauté et prépare la réouverture de Notre-Dame. On est plus chatouilleux sur les questions de morale. Sade est arrêté. Il va être interné, sans jugement, de façon totalement arbitraire, à Sainte-Pélagie. En 1803, son attitude provoque des plaintes qui obligent les autorités à le faire transférer le 14 mars à Bicêtre, la « Bastille de la canaille », séjour trop infamant pour la famille qui obtient le 27 avril un nouveau transfert à l'asile de Charenton comme fou. Comme il jouissait de toutes ses facultés mentales, on invoqua l’obsession sexuelle : « Cet homme incorrigible, écrit le préfet Dubois, est dans un état perpétuel de démence libertine ».

Il reste, dans les Souvenirs de Charles Nodier, un portrait de Sade au moment de son transfert : « Un de ces messieurs se leva de très bonne heure parce qu’il allait être transféré, et qu’il en était prévenu. Je ne remarquai d’abord en lui qu’une obésité énorme, qui gênait assez ses mouvements pour l’empêcher de déployer un reste de grâce et d’élégance dont on retrouvait les traces dans l’ensemble de ses manières et dans son langage. Ses yeux fatigués conservaient cependant je ne sais quoi de brillant et de fin, qui s’y ranimait de temps à autre comme une étincelle expirante sur un charbon éteint. »

A Charenton, il jouit de conditions privilégiées. Il occupe une chambre agréable que prolonge une petite bibliothèque, le tout donnant sur la verdure du côté de la Marne. Il se promène dans le parc à volonté, tient table ouverte, reçoit chez lui certains malades ou leur rend visite. Constance Quesnet, se faisant passer pour sa fille naturelle, vient le rejoindre en août 1804 et occupe une chambre voisine. Aussitôt enfermé, et pendant des années, il proteste et s’agite. Il fait l’objet d’une étroite surveillance. Sa chambre est régulièrement visitée par les services de police, chargés de saisir tout manuscrit licencieux qui pourrait s’y trouver. Le 5 juin 1807, la police saisit un manuscrit, Les Journées de Florbelle, « dix volumes d’atrocités, de blasphèmes, de scélératesse », « allant au-delà des horreurs de Justine et de Juliette », écrit le préfet Dubois à son ministre Fouché.

Sade sympathise avec le directeur de Charenton, M de Coulmier. Ce dernier avait toujours cru aux vertus thérapeutiques du spectacle sur les maladies mentales. De son côté, le marquis nourrissait une passion sans bornes pour le théâtre. Il va devenir l’ordonnateur de fêtes qui défrayèrent la chronique de l’époque.

Coulmier fait construire un véritable théâtre. En face de la scène s’élèvent des gradins destinés à recevoir une quarantaine de malades mentaux, choisis parmi les moins agités. Le reste de la salle peut recevoir environ deux cents spectateurs, exclusivement recrutés sur invitation. Très vite, il devient du dernier chic d’être convié aux spectacles de Charenton. La distribution des pièces comporte en général un petit nombre d’aliénés, les autres rôles étant tenus soit par des comédiens professionnels, soit par des amateurs avertis comme M de Sade ou Marie-Constance Quesnet. Le marquis compose des pièces pour le théâtre et dirige les répétitions.

Le médecin-chef, en désaccord avec le directeur, estime que la place de Sade n’est pas à l’hôpital mais « dans une maison de sûreté ou un château fort ». La liberté dont il jouit à Charenton est trop grande. Sade n’est pas fou mais rend fou. La société ne peut espérer le soigner, elle doit le soumettre à « la séquestration la plus sévère ». En 1808, le préfet Dubois ordonne son transfert au fort de Ham. La famille intervient auprès de Fouché qui révoque l’ordre et autorise Sade à demeurer à Charenton.

En 1810, Sade a soixante-dix ans. Mais l’auteur de Justine fait toujours peur aux autorités. Le nouveau ministre de l’Intérieur, le comte de Montalivet, resserre la surveillance :

« Considérant que le Sr de Sade est atteint de la plus dangereuse des folies; que ses communications avec les autres habitués de la maison offrent des dangers incalculables; que ses écrits ne sont pas moins insensés que ses paroles et sa conduite, (...) il sera placé dans un local entièrement séparé, de manière que toute communication lui soit interdite sous quelque prétexte que ce soit. On aura le plus grand soin de lui interdire tout usage de crayons, d’encre, de plumes et de papier. »Œuvres

Œuvres anonymes et clandestines

Objets de scandale et d'effroi dès leur parution, interdites jusqu'en 1960, elles sont à l'origine de la renommée de leur auteur et lui valurent ses dernières années d'emprisonnement. Sade a toujours soutenu opiniâtrement qu'elles n'étaient pas de sa plume.

Justine ou les Malheurs de la vertu, édition originale de 1791, ornée d’un frontispice allégorique de Chéry représentant la Vertu entre la Luxure et l’Irréligion. Le nom de l’auteur ne figure pas sur la page de titre et le nom de l’éditeur (Girouard à Paris) est remplacé par la rubrique : En Hollande, chez les Libraires associés.

Justine ou les Malheurs de la vertu, édition originale de 1791, ornée d’un frontispice allégorique de Chéry représentant la Vertu entre la Luxure et l’Irréligion. Le nom de l’auteur ne figure pas sur la page de titre et le nom de l’éditeur (Girouard à Paris) est remplacé par la rubrique : En Hollande, chez les Libraires associés.

- Justine ou les Malheurs de la vertu publié en 1791.

- La Philosophie dans le boudoir; publié en 1795.

- La Nouvelle Justine, suivi de l’Histoire de Juliette, sa sœur, et leurs cent et une gravures, la plus importante et la plus radicale des œuvres publiées de son vivant (1799).

- Les Cent Vingt Journées de Sodome, manuscrit disparu à la prise de la Bastille, retrouvé en 1904, publié en 1931-1935 par Maurice Heine

Le manuscrit des Journées de Florbelle ou la Nature dévoilée, rédigé en 1804 à Charenton, sera saisi par la police en 1807 et livré aux flammes, à la mort du marquis, sur requête de son fils qui assistera à l'autodafé.

Œuvres officielles

Reconnues par Sade, elles sont d'inspiration érotiques mais non pornographiques - « gazées » selon l'expression de leur auteur.

- Le Comte Oxtiern ou les Effets du libertinage, seule pièce de Sade - sur dix-sept - représentée au théâtre en 1791

- Aline et Valcour publié en 1795

- Florville et Courval publié en 1799

- Les Crimes de l'Amour publié en 1800, recueil de onze nouvelles composées à la Bastille entre 1787 et 1788, précédées d'un court essai intitulé Idée sur les romans (essai sur le genre romanesque commenté dans l'article Réflexions sur le roman au XVIIIe siècle)

- La Marquise de Gange, quoique publié anonymement en 1813, est de la même veine que Les Crimes de l'Amour

Nommé secrétaire de la section des Piques, le "citoyen Sade, hommes de lettre" a rédigé pour sa section en 1792 et 1793 des discours ou des pétitions qui nous sont parvenus :

- Idée sur le mode de la sanction des lois novembre 1792

- Petition des Sections de Paris a la Convention nationale juin 1793

- Discours aux mânes de Marat et de Le Pelletier septembre 1793

- Petition de la Section des Piques aux représentans du peuple français novembre 1793

Le manuscrit inédit du Dialogue entre un prêtre et un moribond, manifeste de l'athéisme irréductible de Sade, rédigé au donjon de Vincennes en 1782, a été découvert et publié en 1926 par Maurice Heine, ainsi que des Historiettes, Contes et Fabliaux.

Correspondance, Journal de Charenton

- La découverte au cours du XXe siècle d’une importante correspondance a été essentielle pour la connaissance de la vie du divin marquis.

En 1929, Paul Bourdin est le premier à publier la « Correspondance inédite du marquis de Sade, de ses proches et de ses familiers », conservée par le notaire d'Apt Gaufridy et par ses successeurs. Gaufridy, régisseur des biens de Sade en Provence ( La Coste, Saumane, Mazan, Arles) pendant vingt-six ans, a été l’homme de confiance du marquis, de Mme de Sade et de Mme de Montreuil. Ces lettres donnent l’histoire presque journalière de sa famille depuis le début de 1774 jusqu’en 1800.

Une autre découverte importante est faite par Gilbert Lely en 1948 dans les archives familiales que le descendant direct du marquis accepte de lui ouvrir au château de Condé-en-Brie : cent soixante-deux lettres du marquis écrites au donjon de Vincennes et dix-sept lettres rédigées à la Bastille, qu’il publiera en trois recueils : l'Aigle, Mademoiselle... (1949), Le Carillon de Vincennes (1953), Monsieur le 6 (1954).

Maurice Lever retrouvera, toujours dans les archives familiales, les lettres du marquis et de sa jeune belle-sœur, Anne-Prospère de Launay, chanoinesse bénédictine, échangées pendant leur liaison. Il les publiera en 2005 sous le titre : Je jure à M. le marquis de Sade, mon amant, de n’être jamais qu’à lui…

Enfin, Alice M. Laborde a entrepris, de 1991 à 2007 à Genève, la publication d’une correspondance générale du marquis de Sade en vingt-sept volumes.

- Georges Daumas a publié en 1970 des fragments – le reste ayant été saisi et détruit - du Journal écrit par le marquis à l’asile de Charenton. Retrouvés par le comte Xavier de Sade dans ses archives familiales, ils couvrent la période du 5 juin 1807 au 26 août 1808 et du 18 juillet au 30 novembre 1814, l’avant-veille de sa mort. Ils sont difficiles à comprendre, le marquis n’écrivant que pour lui et avec précaution, par allusions pour la plupart très difficiles à élucider. La graphie est souvent abrégée, volontiers incorrecte, hâtive, négligée. L’intimité découverte est triste : « argent, mensonges, querelles, illusions puériles, le tout assaisonné par un érotisme pauvrement prolongé, dans un tout petit univers clos, terne et étouffant. »[25] On y découvre la dernière aventure érotique du marquis avec Madeleine Leclerc, probablement apprentie dans la couture ou le blanchissage et âgée de moins de vingt ans.

Éditions

- « Œuvres complètes du Marquis de Sade » en XV volumes, précédées de Vie du Marquis de Sade, avec un Examen de ses ouvrages par Gilbert Lely et une postface de Yves Bonnefoy + 2 vol. de correspondance, Cercle du Livre précieux (hors commerce), Paris, 1964. Réédition définitive: 16 volumes en 8 tomes in-8°, Paris, 1968-1969, Cercle du livre précieux, + 2 tomes de correspondance, 1969-1973.

Extraits

Testament du marquis de Sade. Il demande à être enterré dans un bois de sa terre de la Malmaison, près Épernon.

« ...La fosse une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que par la suite le terrain de ladite fosse se trouvant regarni, et le taillis se retrouvant fourré comme il l'était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. »Lettre à Mme de Sade écrite à Vincennes le 20 février 1781.

« Oui, je suis un libertin, je l'avoue : j'ai conçu tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, mais je n'ai sûrement pas fait tout ce que j'ai conçu et ne le ferai sûrement jamais. Je suis un libertin, mais je ne suis pas « un criminel », ni « un meurtrier ». »En 1765, Sade emmène la demoiselle Beauvoisin, une célèbre courtisane parisienne du moment au château de Lacoste en Provence. Tout le monde la prend pour Mme de Sade ou une parente de celle-ci. Lorsqu’elle apprend la vérité, une de ses tantes, l’abbesse de Saint-Benoît lui adresse une lettre de remontrance. Il répond un peu brutalement :

« Vos reproches sont peu ménagés, ma chère tante. À vous parler vrai, je ne m’attendais pas à trouver dans la bouche d’une sainte religieuse des termes aussi forts. Je ne permets, ne souffre, ni n’autorise, que l’on prenne pour ma femme la personne qui est chez moi. (…) Quand une de vos tantes, mariée comme moi, vivait ici publiquement avec un amoureux, regardiez-vous déjà La Coste comme un lieu maudit ? Je ne fais pas plus de mal qu’elle, et nous en ferons fort peu tous deux. Quant à celui de qui vous tenez ce que vous me dites (son oncle, l’abbé de Sade, qui réside au château de Saumane), tout prêtre qu’il est, il a toujours un couple de gueuses chez lui ; excusez, je me sers des mêmes termes que vous ; est-ce un sérail que son château, non, c’est mieux, c’est un b…Pardonnez mes travers, c’est l’esprit de famille que je prends, et si j’ai un reproche à me faire, c’est d’avoir eu le malheur d’y être né. Dieu me garde de tous les ridicules et vices dont elle fourmille. Je me croirais presque vertueux si Dieu me fait grâce de n’en adopter qu’une partie.

Recevez, ma chère tante, les assurances de mon respect. »Lettre à Mme de Sade écrite à Vincennes le 21 mai 1781 alors qu'il sait son courrier lu par la censure. La présidente de Montreuil est sa belle-mère, dom S(arti)nos est Antoine de Sartine, né à Barcelone, ministre d'état, ancien lieutenant général de police de Paris, M de Rougemont est le gouverneur du château de Vincennes.

« ... Il n'appartient pas à la présidente de Montreuil, cousine, nièce, parente, filleule et commère de toute la petite vilaine banqueroute de Cadix et de Paris, à la présidente de Montreuil, nièce d'un fripon chassé des Invalides par M. de Choiseul pour ses vols et concussions, à la présidente de Montreuil qui a, dans la famille de son mari, un grand-père pendu en place de Grève, à la présidente de Montreuil qui a donné sept ou huit batards à son mari et qui a maquerellé toutes ses filles; il ne lui appartient pas de vouloir vexer, punir ou réprimer des défauts de tempérament dont on n'est pas maître et qui n'ont jamais fait de torts à personne. »« Il n'appartient pas à dom S(arti)nos, trouvé un beau matin à Paris sans qu'on sache ni d'où il venait, ni d'où il arrivait, à peu prés comme ces champignons empoisonnés qu'on trouve éclos tout à coup au coin d'un bois, à dom S(arti)nos qu'on a découvert, à la fin, être issu du côté gauche du réverend père Torquemada et d'une juive séduite par le susdit dans les prisons de l'Inquisition de Madrid qu'il dirigeait, à dom S(arti)nos qui inventa des vexations et des tyrannies odieuses sur les plaisirs du public, afin de fournir des listes lascives qui puissent échauffer les petits-soupers du Parc-aux-cerfs, qui, pour faire sa cour à chaque part régnant, fit périr, ou dans les supplices, ou dans les prisons, plus de deux cents personnes innocentes, , à dom S(arti)nos enfin, le plus politiquement fourbe et le plus insignement coquin que jamais ait éclairé le ciel, et peut-être le premier, depuis que les abus se tolèrent, qui ait imaginé celui d'entretenir une putain avec des prisonniers, - non, il n'appartient pas à un tel simulacre effrayant du crime de vouloir ni censurer, ni reprendre, ni vexer des erreurs qui ont fait à lui-même ses plus chères délices, dans le temps qu'il volait cinq cent mille francs par an au roi, sur le million qu'on lui passait pour fournir des détails lubriques à la cour et qui, dans ce temps-là, non seulement volait impunément, mais abusait même avec infamie de sa place, pour contraindre de malheureuses créatures aux vices qu'il veut vexer aujourd'hui. »« Ce n'est pas, en un mot, au petit bâtard de Rougemont, à l'exécration du vice personnifié, à la crapules en chausses et en pourpoint qui, d'un coté prostitue sa femme pour avoir des prisonniers, et de l'autre les fait mourir de faim, pour avoir un peu plus d'écus et de moyens de payer les infâmes suppôts de ses débauches, à un drôle enfin qui, sans les caprices de la fortune et le plaisir qu'elle prend à abaisser ceux qui doivent être élevés et à élever ceux qui ne sont faits que pour ramper, qui sans cela, dis-je, serait peut-être trop heureux d'être mon marmiton, si nous étions tous deux restés à la place où nous avait fait naître le ciel; ce n'est pas à un gueux de cette espèce à vouloir s'ériger en censeur des vices, et des mêmes vices qu'il a à un degré encore plus odieux, parce qu'encore un coup, on devient plus méprisable et plus ridicule quand on veut molester dans autrui ce qu'on a mille fois plus soi-même, que ce n'est pas aux bancals à se moquer des boîteux, ni aux aveugles à vouloir mener des borgnes. Ainsi soit-il, et je vous salue. »À Mme de Sade, vers le 25 juin 1783. L'administration pénitentiaire lui refuse les Confessions de Jean-Jacques Rousseau.

« Me refuser les Confessions de Jean-Jacques est encore une excellente chose, surtout après m'avoir envoyé Lucrèce et les dialogues de Voltaire; ça prouve un grand discernement, une judiciaire profonde dans vos directeurs. Hélas ! ils me font bien de l'honneur, de croire qu'un auteur déiste puisse être un mauvais livre pour moi; je voudrais bien en être encore là. Vous n'êtes pas sublimes dans vos moyens de cure, Messieurs les directeurs ! Apprenez que c'est le point où l'on est qui rend une chose bonne ou mauvaise, et non pas la chose en elle-même. (…) Ayez le bon sens de comprendre que Rousseau peut être un auteur dangereux pour de lourds bigots de votre espèce, et qu'il devient un excellent livre pour moi. Jean-Jacques est à mon égard ce qu'est pour vous une Imitation de Jésus-Christ. La morale et la religion de Rousseau sont des choses sévères pour moi, et je les lis quand je veux m'édifier (…) »« Vous avez imaginé faire merveille, je le parierais, en me réduisant à une abstinence atroce sur le péché de la chair. Eh bien, vous vous êtes trompés: vous avez échauffé ma tête, vous m'avez fait former des fantômes qu'il faudra que je réalise (…) »« Si j'avais eu Monsieur le 6 à guérir, je m'y serais pris bien différemment, car au lieu de l'enfermer avec des anthropophages, je l'aurais clôturé avec des filles ; je lui en aurais fourni en si bon nombre que le diable m'emporte si, depuis sept ans qu'il est là, l'huile de la lampe n'était pas consumée ! Quand on a un cheval trop fougueux, on le galope dans les terres labourées ; on ne l'enferme pas à l'écurie.(…) Monsieur le 6, au milieu d'un sérail, serait devenu l'ami des femmes ; Uniquement occupé de servir les dames et de satisfaire leurs délicats désirs, Monsieur le 6 aurait sacrifié tous les siens . L'habitude de n'en plus éprouver que de décents eût accoutumé son esprit à vaincre des penchants qui l'eussent empêché de plaire. Tout cela l'aurait laissé dans l'apaisement ; et voilà comme, dans le sein du vice, je l'aurais ramené à la vertu ! Car, encore un coup, c'est de la vertu qu'un moindre vice, pour un cœur très vicieux. »À Mme de Sade, début novembre 1783.

« Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. Eh, que m'importe ! Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres ! Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions; elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer; je le serais, que je ne le ferais pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie; elle allège toutes mes peines en prison et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. »À son valet La Jeunesse le 8 octobre 1779. Mlle de Rousset dira au sujet de cette lettre « M. le marquis se porte bien; j'en juge par une lettre entièrement folle qu'il a écrite à La Jeunesse. »

« Tu fais l'insolent, mon fils ! Si j'étais là je te rosserai… Comment, vieux jean foutre de singe, visage de chiendent barbouillé de jus de mûre, échalas de la vigne de Noé, arête de la baleine de Jonas, vieille allumette de briquet de bordel, chandelle rance de vingt-quatre à la livre, sangle pourrie du baudet de ma femme, (…) Ah, vieille citrouille confite dans du jus de punaise, troisième corne de la tête du diable, figure de morue allongée comme les deux oreilles d'une huitre, savate de maquerelle, linge sale des choses rouges de Milli Printemps (Mlle de Rousset), si je te tenais, comme je t'en frotterais avec ton sale groin de pomme cuite qui ressemble à des marrons qui brûlent, pour t'apprendre à mentir de la sorte. »Le 15 novembre 1793, Sade lit devant la Convention sa Pétition de la Section des Piques aux représentants du peuple français dont il est l’auteur. « Sa masse considérable était-elle couverte d’une chasuble ? Tient-il la crosse en main ? A-t-il posé la mitre sur ses cheveux presque blancs ? Au moins – c’était pratiquement obligatoire en novembre 93, dans sa position, un bonnet rouge ? », se demande Jean-Jacques Pauvert dans Sade vivant.

« Législateurs, (…) Il y avait longtemps que le philosophe riait en secret des singeries du catholicisme ; mais s’il osait élever sa voix, c’était dans les cachots de la Bastille, où le despotisme ministériel savait bientôt le contraindre au silence. Eh ! Comment la tyrannie n’eût-elle pas étayé la superstition ? Toutes deux nourries dans le même berceau, toutes deux filles du fanatisme, toutes deux servies par ces êtres inutiles nommés prêtres au temple, et monarques au trône, elles devaient avoir les mêmes bases, et se protéger toutes deux. »« Le seul gouvernement républicain pouvait, en brisant le sceptre, anéantir du même coup une religion sanguinaire, qui, de ses saints poignards, égorgea si souvent les hommes, au nom du Dieu qu’elle n’admettait que pour servir les passions de ses satellites impurs. Sans doute, avec de nouvelles mœurs, nous devions adopter un nouveau culte, celui d’un juif esclave des Romains ne pouvait convenir aux enfants de Scévole. »« Législateurs, la route est tracée, parcourons-la d’un pas ferme, et surtout, soyons conséquents, en envoyant la courtisane de Galilée se reposer de la peine qu’elle eut de nous faire croire, pendant dix-huit siècles, qu’une femme peut enfanter, sans cesser d’être vierge ! Congédions aussi tous ses acolytes ; ce n’est plus auprès du temple de la Raison que nous pouvons révérer encore des Sulpice ou des Paul, des Magdeleine ou des Catherine… »De 1814 à nos jours

L’auteur clandestin

Sade disparu, son nom, synonyme d’infamie, devient très vite, un nom commun, le sadisme.

« Voilà un nom que tout le monde sait et que personne ne prononce ; la main tremble en l’écrivant, et quand on le prononce les oreilles vous tintent d’un son lugubre. » peut-on lire dans un dictionnaire de 1857[26] à l’article Sade. « Non seulement cet homme prêche l’orgie, mais il prêche le vol, le parricide, le sacrilège, la profanation des tombeaux, l’infanticide, toutes les horreurs. Il a prévu et inventé des crimes que le code pénal n’a pas prévu ; il a imaginé des tortures que l’inquisition n’a pas devinées. »

Son œuvre restera interdite pendant un siècle et demi. En 1957 encore, dans le procès Sade, Jean-Jacques Pauvert, éditeur de Justine, défendu par Maurice Garçon avec comme témoins Georges Bataille, Jean Cocteau et Jean Paulhan, sera condamné par la chambre correctionnelle de Paris « à la confiscation et la destruction des ouvrages saisis ».

Mais des éditions circulent sous le manteau, surtout à partir du Second Empire, époque des premières rééditions clandestines, destinées à un public averti et élitiste. « Génération après génération, la révolte des jeunes écrivains du XIXe et du XXe siècle se nourrit de la fiction sadienne » écrit Michel Delon dans son introduction aux Œuvres de la Pléiade.

Sainte-Beuve en avertit les abonnés de La Revue des Deux Mondes en 1843 : « j’oserai affirmer, sans crainte d’être démenti, que Byron et de Sade (je demande pardon du rapprochement) ont peut-être été les deux plus grands inspirateurs de nos modernes, l’un affiché et visible, l’autre clandestin – pas trop clandestin. En lisant certains de nos romanciers en vogue, si vous voulez le fond du coffre, l’escalier secret de l’alcôve, ne perdez jamais cette dernière clé ».

Flaubert est un grand lecteur de Sade. « Arrive. Je t’attends. Je m’arrangerai pour procurer à mes hôtes un De Sade complet ! Il y en aura des volumes sur les tables de nuit ! » écrit-il à Théophile Gautier le 30 mai 1857.

Les Goncourt notent dans leur Journal : « C’est étonnant, ce de Sade, on le trouve à tous les bouts de Flaubert comme un horizon (10 avril 1860) … Causeries sur de Sade, auquel revient toujours, comme fasciné, l’esprit de Flaubert : « c’est le dernier mot du catholicisme, dit-il. Je m’explique : c’est l’esprit de l’Inquisition, l’esprit de torture, l’esprit de l’Église du Moyen Âge, l’horreur de la nature (20 janvier 1860)… Visite de Flaubert. –Il y a vraiment chez Flaubert une obsession de de Sade. Il va jusqu’à dire, dans ses plus beaux paradoxes, qu’il est le dernier mot du catholicisme (9 avril 1861). »

Baudelaire écrit dans Projets et notes diverses : « II faut toujours en revenir à de Sade, c'est-à-dire à l'Homme Naturel, pour expliquer le mal. » Les Fleurs du mal suggère ce quatrain à Verlaine :

Je compare ces vers étranges

Aux étranges vers que ferait

Un marquis de Sade discret

Qui saurait la langue des angesDans À Rebours, Huysmans consacre plusieurs pages au sadisme, « ce bâtard du catholicisme ».

La réhabilitation

Le tournant a lieu au début du XXe siècle, période où s’amorce un processus de libération des corps et des sexes et où l’érotisme se manifeste en littérature par des catalogues d’ « art érotique » et des traités d’éducation sexuelle. Sade suscite l'intérêt des scientifiques et des romanciers en raison du caractère précurseur de sa démarche.

Un psychiatre allemand Iwan Bloch, sous le pseudonyme d’Eugen Dühren, publie en 1901, simultanément à Berlin et à Paris, Le Marquis de Sade et son temps, et en 1904 le rouleau retrouvé des Cent Vingt Journées de Sodome. Il fait de l’œuvre sadienne un document exemplaire sur les perversions sexuelles, « un objet de l’histoire et de la civilisation autant que de la science médicale » tout en rapprochant les excès sadiens de la dégénérescence française du temps.

Apollinaire est le premier à faire paraître, en 1909, une anthologie, en choisissant des textes sadiens très prudents et en insistant sur les réflexions morales et politiques plutôt que sur les éléments scabreux. En même temps, à l’image d’un débauché capable des pires excès et au cas pathologique qui intrigue la science médicale, il substitue un portrait psychologique, à dimension humaine, où sont valorisés le savoir immense et le courage de « l’esprit le plus libre qui ait jamais existé », d’un homme non « abominable », trop longtemps nié alors qu’« il pourrait bien dominer le XXe siècle. »

À la suite d’Apollinaire, les surréalistes, se réclamant d’une logique de liberté et de frénésie, intègrent Sade, « prisonnier de tous les régimes », dans leur Panthéon. Sa présence est extraordinaire dans toutes leurs activités depuis le début. C’est Desnos qui écrit en 1923 : « Toutes nos aspirations actuelles ont été essentiellement formulées par Sade quand, le premier, il donna la vie sexuelle intégrale comme base à la vie sensible et intelligente » (De l’érotisme). C’est André Breton disant : « Sade est surréaliste dans le sadisme. » C’est Éluard en 1926 reconnaissant : « Trois hommes ont aidé ma pensée à se libérer d’elle-même : le marquis de Sade, le comte de Lautréamont et André Breton. »

Pour les surréalistes, Sade est un révolutionnaire et un anarchiste. Ses discours politiques - pourtant en partie opportunistes et de circonstance - font de lui un apôtre de la liberté et de la Révolution.

Le portrait imaginaire de Man Ray (1938), profil sculpté dans les pierres de la Bastille sur fond de Révolution en marche, symbolise cette vision que tout le XIXe siècle siècle et une grande partie du XXe siècle, jusqu’au graffiti de mai 68 « Sadiques de tous les pays, popularisez les luttes du divin marquis », se sont plu à répandre.

Mais Sade est l’écrivain de tous les paradoxes : après la Seconde Guerre mondiale et la découverte des camps de concentration, on le fait passer sans transition du communisme au nazisme : « Que Sade n’ait pas été personnellement un terroriste, que son œuvre ait une valeur humaine profonde, n’empêcheront pas tous ceux qui ont donné une adhésion plus ou moins grande aux thèses du marquis de devoir envisager, sans hypocrisie, la réalité des camps d’extermination avec leurs horreurs non plus enfermées dans la tête d’un homme, mais pratiquées par des milliers de fanatiques. Les charniers complètent les philosophies, si désagréable que cela puisse être. » écrit Raymond Queneau dans Bâtons, chiffres et lettres (1965), tandis que Simone de Beauvoir se demande : « Faut-il brûler Sade ? ».

Les grands éditeurs et biographes

En 1929, Paul Bourdin est le premier à publier – avec une introduction, des annales et des notes – l’importante « Correspondance inédite du marquis de Sade, de ses proches et de ses familiers », conservée par le notaire d'Apt Gaufridy, régisseur des biens des Sade en Provence pendant vingt-six ans et homme de confiance du marquis, de Mme de Sade et de Mme de Montreuil. Sans ces lettres, aujourd’hui disparues, dont les vers commençaient à faire « de la dentelle » et qui donnent l’histoire presque journalière de sa famille depuis le début de 1774 jusqu’en 1800, les grandes biographies de Sade n’auraient pu être aussi complètes.

Maurice Heine (1884-1940), un compagnon de route des surréalistes, dévoue sa vie à la connaissance et à l’édition de Sade. Il publie en 1931 la première transcription rigoureuse des Cent Vingt Journées en 360 exemplaires « aux dépens des bibliophiles souscripteurs ». Il découvre et publie le Dialogue d’un prêtre et d’un moribond, composé par Sade à la prison de Vincennes, puis les Contes, historiettes et fabliaux, ainsi que la première version de Justine, les Infortunes de la vertu. Il exhume les procédures d’Arcueil et de Marseille. En 1933, il donne une nouvelle anthologie, toujours réservée à des amateurs.

Gilbert Lely (1904-1985), qui compose une œuvre poétique personnelle, reprend la mission d’éditeur et de biographe de Maurice Heine. Il entreprend la première grande biographie de référence, La Vie du marquis de Sade, sans cesse parfaite et complétée de 1948 à 1982, quatrième et dernière version publiée de son vivant. Dans les archives du château de Condé-en-Brie que le comte Xavier de Sade accepte de lui ouvrir en 1948, il découvre – dans deux caisses, fermées depuis 1815 d’un cordon rouge – la correspondance écrite au donjon de Vincennes et à la Bastille, des œuvres de jeunesse, deux romans, des pièces de théâtre.

Jean-Jacques Pauvert (1926) est le premier éditeur à publier l’œuvre intégrale de Sade. Il encourt la prison. Il prend le risque et publie, de 1947 à 1949, l’Histoire de Juliette. Accusé de démoraliser la jeunesse, traîné en justice, suspendu de ses droits civiques, mais défendu par Me Maurice Garçon, expert des lois sur la censure, il achève néanmoins son entreprise en 1955 et gagne ses procès en appel. En 1958, le tribunal déclare que « Sade est un écrivain digne de ce nom. » En 1986, il met en chantier une nouvelle biographie avec les trois volumes de Sade vivant (1986-1990).

Maurice Lever (1935-2006), après d’importantes découvertes dans les archives familiales entièrement mises à sa disposition ( citons en particulier les révélations sur la vie du comte de Sade ), publie en 1991 la troisième grande biographie du marquis de Sade, puis une édition de ses Papiers de famille (1993 et 1995), son Voyage d'Italie (1995) et des lettres inédites échangées par le marquis et sa belle-sœur Anne-Prospère de Launey, chanoinesse séculière chez les bénédictines, Je jure à M. le marquis de Sade, mon amant, de n’être jamais qu’à lui… (2005).

Sources

Trois biographies de référence - dont sont extraites les informations de cet article - ont été publiées sur le marquis de Sade :

- Gilbert Lely, Vie du marquis de Sade, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1952-1957

- Jean-Jacques Pauvert, Sade vivant, Paris, Robert Laffond

- t.I : "Une innocence sauvage 1740-1777", 1986

- t.II : "Tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là… 1777-1793", 1989

- t.III : "Cet écrivain à jamais célèbre… 1794-1814", 1990

- Maurice Lever, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, Paris, Fayard, 1991

Le chapitre "de 1814 à nos jours" s'appuie sur les travaux de Michel Delon qui a établi les notes de l'édition des œuvres de Sade en trois tomes dans la bibliothèque de la Pléiade (1990,1995,1998) et publié Sade après Sade, dans Les Vies de Sade, Éditions Textuel, 2007.

Bibliographie

- Paul Lacroix (sous le pseudonyme de P.L. Jacob, bibliophile), Le Marquis de Sade, Paris, Adolphe Delahays, 1858

- Émile Laurent, Le Sadisme et la littérature : le marquis de Sade, Paris, Vigots frères, 1903

- Henri d'Alméras, Le Marquis de Sade : l'homme et l'écrivain, Paris, Albin Michel, 1906

- Guillaume Apollinaire, L'Œuvre du marquis de Sade, pages choisies, introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1909

- Octave Béliard, Le Marquis de Sade, Paris, Éditions du Laurier, Paris, 1928

- André Breton, D.A.F. de Sade, in Anthologie de l'humour, Paris, Éd. du Sagittaire, 1939

- Pierre Klossowski, Sade mon prochain, Paris, Seuil, 1947

- Maurice Heine, Le Marquis de Sade, Paris, Ed. Lilac, 1950

- Jean Paulhan, Le Marquis de Sade et sa complice, Paris, Gallimard, 1951

- Gilbert Lely, Vie du marquis de Sade, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1952-1957

- Georges Bataille, Sade et l'homme normal et L'homme souverain de Sade, in L'érotisme, Paris, Éditions de Minuit, 1957, 1947

- Norbert Sclippa, Le Jeu de la sphinge : Sade, et la philosophie des Lumières, New York, P. Lang, 2000

- Maurice Blanchot, Lautréamont et Sade, Paris, Éditions de Minuit, 1963

- Sade, Idée sur les romans, édition et notes de Jean Glastier, Bordeaux, Ducros, 1970

- Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971

- Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade?, Paris, Gallimard, coll."Idées", 1972

- Alice M. Laborde, Sade romancier, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1974

- Philippe Roger, Sade : la philosophie dans le pressoir, Paris, Grasset, 1976

- Donald Thomas, Le marquis de Sade : biographie illustré, Paris, Seghers, 1977

- Chantal Thomas, Sade, l'œil de la lettre, Paris, Payot, 1978

- Marcel Hénaff, Sade, l'invention du corps libertin, Paris, PUF, 1978

- Angela Carter, La Femme sadienne, Paris, Veyrier, 1979 [The Sadeian Woman, 1979]

- Claude Quetel, De par le roy : essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Édition Privat, 1981 (un des chapitres de l'ouvrage est consacré à l'enfermement de Sade, "pour protéger sa famille").

- Annie Le Brun, Les Châteaux de la subversion, Paris, J-J Pauvert, 1982

- Henri Fauville, La Coste – Sade en Provence, Édisud, Aix-en-Provence, 1984

- Maurice Blanchot, Sade et Restif de La Bretonne, Paris, Complexe, 1986

- Jean-Jacques Pauvert, Sade vivant, t.I : Une innocence sauvage 1740-1777. Paris, Robert Laffond, 1986 - t.II : Tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là… 1989 - t.III : Cet écrivain à jamais célèbre…, 1990

- Annie Le Brun, Soudain un bloc d'abîme, Sade, Paris, J-J Pauvert, 1986

- Jean Paulhan, Le Marquis de Sade et sa complice ou les Revanches de la pudeur, Bruxelles, Complexe, 1987

- Annie Le Brun, Sade, aller et détours, Paris, Plon, 1989

- Annie Le Brun, Petits et grands théâtres du marquis de Sade, Paris Art Center, Paris, 1989

- Alice M. Laborde, Les Infortunes du marquis de Sade, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1990

- Jean-Louis Debauve, D.A.F. de Sade, lettres inédites et documents, préface et chronologie de Annie Lebrun, Éditions Ramsay/Jean-Jacques Pauvert, 1990

- Maurice Lever, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, Paris, Fayard, 1991

- Maurice Lever, Papiers de famille, t.1 : Le règne du père (1721-1760), Paris, Fayard, 1992, t.2 : Le marquis et les siens (1761-1815), 1995

- Octavio Paz, Un au-delà érotique : le marquis de Sade, Paris, Gallimard, 1994.

- Philippe Mengue, L'Ordre sadien, Paris, Éditions Kimé, 1996.

- Jean-Jacques Pauvert & Pierre Beuchot, Sade en procès, Paris, Mille et une nuits, 1999.

- Philippe Sollers, Sade contre l'être suprême, Paris, Gallimard, 1996

- Alice M. Laborde, Le Mariage du marquis de Sade, Paris, Champion, 2000

- Alice M. Laborde, Sade authentique, Genève, Slatkine, 2000

- S.E. Fauskevag, Sade ou la tentation totalitaire, Paris, Champion, 2001

- Maurice Nadeau, Sade, l'insurrection permanente, Paris, Nadeau, 2002

- Chantal Thomas, Sade, la dissertation et l'orgie, Paris, Rivages, 2002

- Raymond Jean, Un portrait de Sade, Arles, Actes Sud, 2002

- Michel Delon et Seth Catriona (éd.), Sade en toutes lettres. Autour d'Aline et Valcour, Paris, Desjonquières, 2004

- Gérard Badou, Renée Pélagie, marquise de Sade, Paris, Payot, 2004

- François Ost, Sade à l'ombre de la loi, Paris, Odile Jacob, 2005

- J-B Jeangène Vilmer, Sade moraliste, Genève, Droz, 2005

- Geoffrey Roche "Bataille on Sade" Janus Head 9 (1) 2006. Black sun : Bataille on Sade

- Maurice Lever, Je jure au marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui..., Paris, Fayard, 2006

- Michel Delon, Les Vies de Sade, t.I : Sade en son temps et Sade après Sade t.II : Sade au travail, éditions Textuel, coll. "L'atelier", 2007

- Till R. Kuhnle, "Une anthropologie de l’ultime consommateur. Quelques réflexions sur le spinozisme du Marquis de Sade", in: French Studies in Southern Africa 37, 2007, 88-107

- Frédérick Tristan, Sade in Don Juan le révolté, Paris, Ecriture,2009.

- Liza Steiner, "Sade-Houellebecq, du boudoir au sex-shop", Paris, L'Harmattan, 2009

Films sur Sade

- Hurlements en faveur de Sade : film expérimental sans image (1952) de Guy Debord.

- Marat-Sade : film britannique (1967) de Peter Brook avec Patrick Magee et Ian Richardson.

Adaptation de la pièce de Peter Weiss (voir commentaire plus bas)

- Le Divin marquis de Sade (De Sade) : film américain (1971) de Cyril Enfield avec John Huston et Lilli Palmer.

- Salo ou les 120 journées de Sodome : film italien (1975) de Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini a adapté le roman de Sade au contexte italien en situant l'action dans la république fasciste de Salo, durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale et en superposant la progression des quatre mois sadiens et les cercles de l'Enfer, décrits par Dante. Loin d'être esthétique ou abstraite, la violence se fait historique et bien réelle, avec la perspective d'une résistance éventuelle des victimes.

- Le Marquis de Sade (1983) de Patrick Antoine avec Bruno Cremer.

- Marquis (1989) de Henri Xhonneux et Roland Topor.

- La Marquise de Sade (Markisinnan de Sade) : téléfilm suédois (1992) de Ingmar Bergman.

- Sade en procès : téléfilm français (1999) de Pierre Beuchot avec André Dussollier.

- Quills, La plume et le sang (titre original Quills) : film américain (2000) de Philip Kaufman avec Geoffrey Rush et Kate Winslet.

- Sade : film français (2000) de Benoît Jacquot avec Daniel Auteuil et Isild Le Besco d'après le roman de Serge Bramly.

- Mentionnons aussi, pour l'anecdote, que dans son film d'épouvante Waxwork (1988), Anthony Hickox fait du "Divin Maquis" un personnage de choix au Panthéon des monstres...

Pièces de théâtre sur Sade

- Pierre-Alain Leleu, D.A.F, marquis de Sade

- Charles Méré, Le Marquis de Sade (1921).

- Michèle Fabien, Notre Sade, Bruxelles, Éditions Didascalies, 1985 Prix Triennal de Littérature Dramatique 1987 - Belgique

- Yukio Mishima (1925-1970), Madame de Sade, 1969, adaptaté en français par André Pieyre de Mandiargues en 1976

"Sade vu à travers le regard des femmes " comme l'écrit l'auteur : dans le salon de Mme de Montreuil, six femmes - l'épouse, sa sœur, sa mère, une amie d'enfance, une courtisane et la domestique - sont réunies par trois fois, entre 1772 et 1790, pour évoquer le marquis de Sade emprisonné.

- Enzo Cormann, Sade, concert d'enfers, 1989

Enzo Cormann fait éclater Sade en plusieurs personnages, joués par des acteurs d'âge différent : le jeune libertin dans le contexte de la dégénérescence d'une fin de règne monarchique, le prisonnier de la Bastille qui se découvre écrivain, le dramaturge dépassé par la folie révolutionnaire, l'interné à l'asile de Charenton qui porte un regard amer sur sa propre vie.

- Peter Weiss, Marat-Sade, 2000

Les malades de l'hospice de Charenton jouent, sous la direction du marquis de Sade et sous le regard vigilant de Coulmier, directeur et premier spectateur, une pièce sur la Révolution française et la mort de Marat. Celui qui joue Marat est un paranoïaque retenu dans sa baignoire pour un traitement hydrothérapique, Charlotte Corday est une hypotonique se comportant en somnanbule, Duperret est un érotomane, Roux un fanatique de la politique…

- Bernard Noël, Le Retour de Sade, 2004

- Frédérick Tristan, Don Juan le révolté, 2009. Dans cet essai, l'auteur montre la parenté entre le Don Juan amateur de femmes et le Don Juan luciférien s'opposant à Dieu et à la nature, dont Sade est l'un des exemples les plus typiques.

Romans sur Sade

- Anon., Le Marquis de Sade, ses aventures, ses œuvres, Paris, Fayard, 1885. Feuilleton originellement publié dans L'Omnibus.

- Rachilde, La Marquise de Sade, 1887, réédition, Paris, Gallimard, 1996

- Serge Bramly, Sade, La Terreur dans le boudoir, Paris, Grasset, 2000

Voir aussi

Lien interne

Liens externes

- Œuvres du Marquis de Sade

- Catégorie marquis de Sade de l’annuaire dmoz

- Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Sade antispéciste ? »

Notes et références

- ↑ L’usage, comme le rappelle Sade dans une lettre à sa femme de janvier 1784, était que le chef de famille prenne le titre de comte, et l’aîné de ses fils, du vivant de son père, celui de marquis. Mais le grand-père et le père de Sade semblent avoir fait l’inverse. En fait, il s’agit là de titres de courtoisie, sans érection par lettres patentes du fief de Sade en fief de dignité. Le certificat de noblesse délivré à Donatien en 1754 par le généalogiste officiel Clairambault pour lui permettre d’entrer à l’école, extrêmement fermée, des chevau-légers de la garde qualifie le postulant de : « fils de Messire Jean-Baptiste-François de Sade, appelé le comte de Sade, chevalier, seigneur de Mazan » etc. Donatien Alphonse François a ainsi été qualifié de « marquis de Sade » jusqu’à la mort de son père en 1767, mais, après celle-ci, indifféremment de « marquis de Sade » ou de « comte de Sade » :

- le parlement d’Aix, dans sa condamnation de 1772, lui donne le titre de « marquis de Sade » ;

- les lettres du roi de 1778 l’autorisant à se pourvoir contre la condamnation le désignent comme « notre cher et bien amé Louis-Aldonse-Donatien, marquis de Sade » ;