- For-L'Evêque

-

For-l'Évêque

Le For-l’Évêque est une prison française qui fut en opération à Paris de 1674 à 1780.

« For-l’Évêque » vient de Forum Episcopi : « place, enclos, tribunal de l’évêque », mot qui désignait souvent une juridiction ecclésiastique car celle-ci relevait, à l’origine, de la juridiction épiscopale. Lorsque celle-ci fut supprimée en 1674, le For-l’Évêque devint une prison royale où on y enferma principalement les prisonniers pour dettes et les comédiens qui avaient manqué au public ou désobéi à l’autorité.

Situé dans la rue Saint-Germain-l’Auxerrois, le « for-l’évêque » était, primitivement, le siège de la juridiction de l’évêque de Paris (forum episcopi) lorsque les évêques de Paris et le chapitre métropolitain de cette ville exerçaient, sur les terres qui leur appartenaient, le droit de haute et basse justice selon un droit qu’ils avouaient n’être écrit nulle part, mais résulter de la tradition et de l’usage immémorial des temps.

Lorsque l’évêque Maurice de Sully, qui avait la haute main sur cette juridiction temporelle fort redoutable qui posait déjà les bases de l’Inquisition, fit construire le palais épiscopal, en 1161, il n’oublia pas les édifices nécessaires à sa juridiction temporelle qui prenait tous les jours de l’accroissement : il fit bâtir une haute tour pour contenir les cloches au-dessus d’une double chapelle, les étages voûtés de cette tour devinrent des prisons ecclésiastiques et les caveaux de l’église furent convertis en cachots. Dès lors l’évêque de Paris étendit sa juridiction temporelle et atteignit partout où il le désirait tous les Parisiens qu’il voulait frapper comme justiciables de son tribunal.

Lorsque Philippe-Auguste succéda à Louis le Jeune, qui avait laissé ce donjon s’élever et cette juridiction s’étendre, il comprit les dangers de ces empiétements et résolut d’y mettre un terme en diminuant au profit de la couronne les droits de justice que le prélat affirmait venir directement de Dieu. Lorsqu’il opposa à l’évêque le principe : « Ecclesia abhorret a sanguine[1] », ce dernier déclara qu’il satisferait au précepte en ne faisant pas mettre à mort sur les terres épiscopales et se contenta à faire exécuter ces sentences dans la banlieue de Paris, en soutenant qu’il ne violait pas le principe, parce que le sang ne souillait pas les terres de l’Église.

Cette interprétation casuiste suscita de longues contestations qui s’achevèrent en 1222, par un accord entre le roi et l’évêque où ce dernier obtint plus ou moins gain de cause. Une fois ce traité conclu, l’évêque Seignelay voulut établir son prévôt et ses officiers de justice au sein de la culture la plus considérable. Il choisit pour cela l’emplacement qui lui parut le plus favorable, et le plus à portée de bien déterminer les limites du château du Louvre, dont l’envahissement était le plus à craindre pour lui. Il jeta les fondements d’un château qui devait contenir les logements de son prévôt, les salles de justice, les prisons et les cachots de ses justiciables, dans l’espace contenu entre la rue Saint-Germain-l’Auxerrois et le quai de la Misère, aujourd’hui le quai de la Mégisserie. Guillaume de Seigneley mort le 23 novembre 1223, avant que le For-l’Évêque fût entièrement construit, Barthélemy III, qui lui succéda, termina son œuvre.

Construit sur l’emplacement de la maison qui porta le n° 65 de la rue Saint-Germain-l’Auxerrois, la porte principale de ce château qui s’étendait jusque sur les bords de la Seine, était sur la rue. « On y voyait, a écrit Lebeuf, au-dessus, en relief, un évêque et un roi en face, agenouillés devant une Notre-Dame, symbole du traité passé entre Philippe-Auguste et l’évêque de Paris. Les armes de France sont à fleurs de lys sans nombre, traversées d’une crosse droite ; à l’autre coin sont, en relief, un juge en robe et en capuchon, des assesseurs, et un greffier vêtu comme un homme d’église. » Rien n’avait été négligé pour rendre cette demeure digne de la cruelle juridiction qui s’y exerçait : les prisons étaient étroites et sombres et les cachots, nommés oubliettes, profondément creusés dans le sol, s’étendaient au-dessous de tout le bâtiment, et pouvaient être comparés, par leur disposition et leur horreur, aux cachots blancs de Bicêtre.

La juridiction ecclésiastique était la plus cruelle de toutes, car l’Inquisition a été calquée sur elle. Ainsi, la salle de torture était adroitement élaborée de façon à ce que la torture appliquée faisant rarement jaillir le sang, les évêques restaient toujours dans l’observation de leur règle. De même, toutes les fois qu’on condamnait un homme à avoir les oreilles coupées, sentence de prédilection à cette époque, on le conduisait, pour exécuter la sentence, à l’extrémité de la rue de l’Arbre-Sec vers la rue Saint-Honoré de façon à ce que le sang qui coulait ne tombe pas sur les terres de l’Église. Le condamné était ensuite ramené dans les oubliettes, où il expirait lentement, lorsque la torture ne mettait plus tôt fin à ses jours.

Malgré le traité de 1222, le roi et l’évêque se disputant les victimes à qui imposer des amendes et confisquer les biens, les conflits continuèrent entre la justice royale et la justice ecclésiastique à tel point que François Ier formula une ordonnance posant une barrière aux envahissements de la juridiction épiscopale, mais il n’osa jamais le publier. Lorsque l’évêché de Paris fut érigé, le 20 octobre 1622, en archevêché en faveur de Jean-Français de Gondi, le nouvel archevêque aurait consolidé et augmenté sa puissance temporelle n’était le cardinal Richelieu, qui le maintint avec une main de fer dans les bornes de son autorité, le resserrant même dans de telles limites que le For-l’Évêque fut quelque temps sans prisonniers, sans procès et sans sentences.

À la mort de Richelieu et aux troubles de la Fronde qui s’ensuivirent, l’archevêque profita de cette occasion pour étendre de nouveau son pouvoir temporel en faisant démolir et reconstruire en grande partie, en 1652, son For-l’Évêque, dans les prévisions de la nouvelle puissance qu’il espérait. Des prisons plus nombreuses, plus étroites, plus solides avaient été ménagées et les oubliettes, toujours utiles en ces temps, ainsi que la porte sur laquelle étaient sculptés les droits de l’archevêché, avaient été respectées.

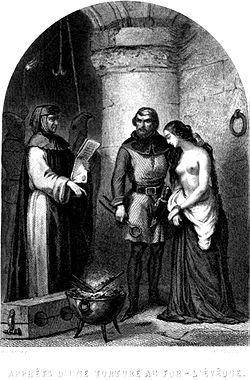

Mademoiselle Clairon conduite au For-l’Évêque.

Mademoiselle Clairon conduite au For-l’Évêque.

L’absolutisme du règne de Louis XIV, ne pouvant souffrir une juridiction égale en autorité à la sienne au milieu de Paris, allait marquer la fin de cette rivale orgueilleuse de la Bastille échappant à son bon plaisir. Il attendit la mort de l’archevêque de Paris, Péréfixe de Beaumont, en 1671, qui était son ancien précepteur, pour supprimer purement et simplement, par un édit de février 1674, la juridiction épiscopale et la réunir au Châtelet. Il s’empara en même temps du For-l’Évêque, qu’il déclara dès ce jour une prison séculière. La vigoureuse protestation de l’archevêque et du chapitre métropolitain força Louis XIV à accorder des concessions à l’archevêque qui vit augmenter ses dignités, ses revenus et ses domaines. Le prévôt de l’archevêché pouvait continuer de siéger dans cette tour, au-dessous de laquelle existaient toujours les profonds cachots qui servant aux prisons ecclésiastiques, qui ne furent comblés qu’en 1793 lors de la démolition de la tour, mais Louis XIV anéantissait ainsi, au sein de Paris, une juridiction indépendante de son autorité royale et soumettait à son Parlement la nouvelle, qu’il accorda en échange, hors de la capitale, et devenait possesseur du For-l’Évêque. De toutes les victimes obscures et ignorées qui furent dévolues à la juridiction ecclésiastique, il ne reste pas un nom car les sentences, les instructions de ces temps, la plupart secrètes, furent anéanties lors de la Révolution et les dernières traces en furent emportées par les flots de la Seine, lors du pillage de l’archevêché, en 1831.

L’échange d’un manteau de pair contre les clefs d’une prison ainsi opéré, on était en droit de croire, d’après les termes de l’édit, que le For-l’Évêque ne contiendrait que des prisonniers justiciables du Châtelet, mais il n’en fut pas ainsi. Une fois cette prison cédée à la royauté, celle-ci, dès lors uniquement destinée au caprice du roi et des grands, fut remplie, les trois quarts du temps, de prisonniers arrêtés sans prévention, sans jugement, et qui n’en subirent aucun durant leur détention. Ce ne fut que beaucoup plus tard que le For-l’Évêque fut spécialement affecté aux détenus pour dettes ; encore la majeure partie fut-elle emprisonnée sans sentence préalable. Alors furent jetés pêle-mêle dans ses murs les fils de famille, les comédiens, les hommes de lettres, les contrevenants aux ordonnances de police, etc.

Le For-l’Évêque était une vivante illustration de l’arbitraire royal tel qu’il pouvait régner sous l’Ancien Régime. Il n’y a jamais eu la moindre légalité dans cette prison. Au mépris de l’édit de Louis XIV, qui fut le premier à transgresser, le roi, les ministres, les gentilshommes de la chambre, le lieutenant de police, disposaient de cette prison. Obtenir une lettre de cachet pour le For-l’Évêque était une simple formalité, un jeu, un amusement. Un seigneur qui voulait se venger commençait par obtenir un ordre pour le For-l’Évêque. La captivité y étant assez douce et ne devant pas s’y prolonger indéfiniment, on ne craignait pas de l’accorder à la légère. Le seigneur qui tenait son ennemi sous les verrous persévérait, grossissait le crime, et l’autre n’étant pas là pour se défendre, le premier finissait toujours par obtenir le transfert dans une autre prison où la prolongation de la captivité était de droit. Le For-l’Évêque était donc souvent l’antichambre de la Bastille.

Il n’existait au For-l’Évêque aucune espèce de règlement. Cette prison, bien que réunie à la juridiction du Châtelet, appartenait à tous les gouvernants de la France. Les juges y faisaient écrouer des accusés, les ministres des prisonniers d’état, le lieutenant de police ses administrés, les gentilshommes de la chambre les comédiens, les créanciers leurs débiteurs, et les grands seigneurs leurs ennemis. Soumis à tant de maîtres, les geôliers n’en écoutaient aucun, et le caprice servait seul de règle. Le geôlier faisait payer au poids de l’or aux mauvais sujets de bonne maison, aux débiteurs fripons et aux comédiens, les complaisances qu’il avait pour eux. Il y avait quelques chambres assez bien meublées et assez commodes, qu’il laissait aux prisonniers riches moyennant une forte rétribution ; le reste de la maison était horrible, mal tenu, humide et insalubre, aussi était-ce la prison qui contenait le plus grand nombre de malades. Ce n’était pas sans motif qu’on avait appelé l’endroit où était situé For-l’Évêque « quai de la Misère ». Quoique la garde du For-l’Évêque ait été rigoureusement faite et n’ai connu que quelques évasions, Cartouche et ses complices, arrêtés le même jour que lui, furent d’abord enfermés au For-l’Évêque, choix motivé par la solidité et la profondeur des cachots, et il y demeura le temps nécessaire à préparer au Châtelet la prison spéciale dans laquelle il fut ensuite jeté.

Les « clients » habituels du For-l’Évêque étaient les acteurs car les plus illustres de la troupe tragique n’étaient pas plus épargnés que de simples bateleurs ; pour la moindre faute, on les jetait au For l’Évêque. Le célèbre Lekain y fut envoyé à plusieurs reprises, tantôt pour s’être absenté sans permission, tantôt pour être resté à Ferney, chez Voltaire, un jour de plus que son congé ne l’y autorisait. Le patriarche eut beau solliciter son ami le maréchal de Richelieu, le noble duc lui répondit : « Si Lekain n’est pas à Paris le 4, il sera mis en prison. » Et de fait, Lekain n’étant arrivé que le 5, c’est au For l’Évêque qu’il descendit. L’affluence était si grande au For l’Évêque que, le même Lekain y ayant été envoyé en 1756, on l’enferma, faute de pièce convenable à lui donner, dans un cachot étroit et malsain. On ne le transféra à l’Abbaye que sur les réclamations de ses amis. Quant à La Noue, le mémoire qu’il se permit d’écrire pour défendre le droit de ses camarades à faire des changements dans leur salle après que le duc de Richelieu eut fait abattre de petites loges qu’ils avaient fait construire, sans sa permission, dans l’enfoncement de la première coulisse de chaque côté du théâtre, lui coûta dix-sept jours d’emprisonnement au For-l’Évêque.

En 1735, à la reprise solennelle de l’opéra de Jephté, qui avait attiré au théâtre la plus brillante et la plus nombreuse assistance, Mademoiselle Lemaure, qui jouait le rôle d’Iphise, abandonna la scène au beau milieu de la représentation pour s’en aller souper en ville. Le ministre de la maison du roi Maurepas, qui se trouvait au théâtre, voyant le spectacle interrompu et en apprenant la cause, délivra aussitôt contre la comédienne une lettre de cachet avec ordre de la mettre sur l’heure à exécution. C’est l’intendant de la généralité de Paris, Louis Achille de Harlay, chez lequel la cantatrice devait souper, qui l’accompagna jusqu’à la prison en grande cérémonie.

En 1762, la Comédie-Française dut, un jour, rendre son argent au public, parce qu’une actrice qu’on ne pouvait suppléer, venait de tomber malade. Cette actrice indisposée qui était Mlle Dubois fut envoyée au For l’Évêque et, de plus, condamnée à payer les frais et le profit de la représentation. Élie Fréron, qui y avait été enfermé à plusieurs reprises, fut condamné à y séjourner, en 1765, après avoir insulté Mademoiselle Clairon dans l'Année littéraire mais il parvint à faire jouer des protections et ce fut celle-ci qui, avec Molé, Lekain et autres acteurs célèbres furent conduits au For-l’Évêque pour avoir refusé de jouer dans le Siège de Calais avec le comédien Dubois qu’ils accusaient d’actes honteux.

C’est emprisonné au For-l’Évêque que Beaumarchais écrivit sa célèbre lettre à Gudin de La Brenellerie : « Cher Gudin, En vertu d’une lettre sans cachet, appelée lettre de cachet, je suis logé au For-l’Évêque où l’on me fait espérer que, hors le nécessaire, je ne manquerai de rien. Qu’y faire ? Partout où il y a des hommes, il se passe des choses odieuses, et le grand tort d’avoir raison est toujours un crime… »

Lorsque Necker fut nommé ministre, il s’appliqua, entre autres choses, à connaître l’état des prisons. Ayant visité le For-l’Évêque et le petit Châtelet, il s’était convaincu surtout que la première prison, construite pour renfermer des criminels, était trop incommode et trop cruelle pour les prisonniers qu’on y mettait le plus ordinairement et qui étaient des détenus pour dettes ou des comédiens. Le For-l’Évêque était, outre cela, malsain et humide. Sur un rapport dans lequel il signalait tous ces inconvénients, Louis XVI rendit une ordonnance, en date du 30 août 1780, par laquelle il supprimait les prisons du For-l’Évêque et du petit Châtelet, et ordonnait le transfert des prisonniers à l’hôtel de la Force, qu’il venait de faire disposer le plus commodément possible pour sa nouvelle destination.

Ayant cessé de recevoir des prisonniers, le For-l’Évêque resta encore quelques années sans destination spéciale, avant sa démolition entamée en 1780 et achevée au commencement du XIXe siècle.

Notes

- ↑ L’Église a horreur de verser le sang.

Sources

- Jules Édouard Alboise du Pujol, Auguste Maquet, Les Prisons de l’Europe, t. 1, Paris, Administration de librairie, 1850.

- Gaston Maugras, Les Comédiens hors la loi, Calmann Lévy, Paris, Librairie Nouvelle, 1887.

Liens externes

- Portail de Paris

Catégories : Prison parisienne | Ancien Régime

Wikimedia Foundation. 2010.