- Bethoven

-

Ludwig van Beethoven

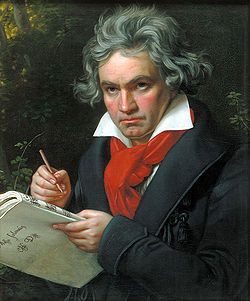

« Beethoven » redirige ici. Pour les autres significations, voir Beethoven (homonymie). Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven travaillant à la Portrait de Joseph Karl Stieler, 1820.Naissance 16 ou 17 décembre 1770

Bonn, Saint-Empire

Saint-EmpireDécès 26 mars 1827 (à 56 ans)

Vienne, Empire d’Autriche

Empire d’AutricheActivité principale Compositeur

Années d'activité 1778-1826 Maîtres C. G. Neefe, J. Haydn, A. Salieri Élèves C. Czerny Ascendants Johann van Beethoven Œuvres principales - Symphonie n° 5 (1806-08)

- Symphonie n° 9 avec chœurs (1822-24)

- Concerto pour piano n° 5 « L'Empereur » (1809)

- Sonate pour piano n° 8 « Pathétique » (1799)

- Sonate pour piano n° 23 « Appassionata » (1804-05)

- Sonate pour violon n° 9 « à Kreutzer » (1802-03)

- Fidelio, opéra (1805-14)

- Missa Solemnis (1818-22)

Ludwig van Beethoven est un compositeur allemand, né à Bonn le 16 ou le 17 décembre 1770 et mort à Vienne le 26 mars 1827.

Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn et Mozart), Beethoven a préparé l’évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle. Inclassable (« Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes[1] » lui dit Haydn vers 1793), son art s’est exprimé dans tous les genres, et bien que sa musique symphonique soit la principale source de sa popularité universelle, il a eu un impact également considérable dans l’écriture pianistique et dans la musique de chambre.

Surmontant à force de volonté les épreuves d’une vie marquée par le drame de la surdité, célébrant dans sa musique le triomphe de l’héroïsme et de la joie quand le destin lui prescrivait l’isolement et la misère, il a mérité cette affirmation de Romain Rolland : « Il est bien davantage que le premier des musiciens. Il est la force la plus héroïque de l’art moderne[2] ». Expression d’une inaltérable foi en l’homme et d’un optimisme volontaire, affirmant la création musicale comme action d’un artiste libre et indépendant, l’œuvre de Beethoven a fait de lui une des figures les plus marquantes de l’histoire de la musique.

Biographie

'putin merde de fais chier c'était un compositeur merdique quoi! rien de plus! il était chiant et arrêtait pas de se faire prendre des baffes par son père! pour ceux qui était censé faire une biographie : copiez ce que je vous ai dit !

1792-1802 : de Vienne à Heiligenstadt

Premières années viennoises

Joseph Haydn (1732-1809) fut le professeur de Beethoven de 1792 à 1794. Malgré une véritable estime réciproque, les relations furent souvent difficiles entre les deux artistes.

Joseph Haydn (1732-1809) fut le professeur de Beethoven de 1792 à 1794. Malgré une véritable estime réciproque, les relations furent souvent difficiles entre les deux artistes.

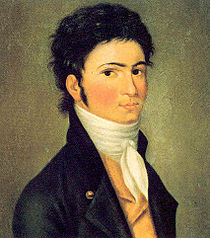

Portrait de T. Hardy, 1791.À la fin du XVIIIe siècle, Vienne est la capitale de la musique occidentale et représente la meilleure chance de réussir pour un musicien désireux de faire carrière. Âgé de vingt-deux ans à son arrivée, Beethoven a déjà beaucoup composé, mais pour ainsi dire rien d'important. Bien qu'arrivé à Vienne moins d’un an après la disparition de Mozart, le mythe du « passage du flambeau » entre les deux artistes est infondé : encore très loin de sa maturité artistique, ce n'est pas comme compositeur mais comme pianiste virtuose que Beethoven forge sa réputation à Vienne. Quant à l’enseignement de Haydn, si prestigieux qu’il soit, il s’avère décevant à bien des égards. D’un côté, Beethoven se met rapidement en tête que son maître le jalouse ; de l’autre côté, Haydn ne tarde pas à s’irriter devant l’indiscipline et l’audace musicale de son élève. Malgré l'influence profonde et durable de Haydn sur l’œuvre de Beethoven et une estime réciproque plusieurs fois rappelée par ce dernier, le « père de la symphonie » n’a jamais avec Beethoven les rapports de profonde amitié qu’il avait eus avec Mozart et qui avaient été à l’origine d’une si féconde émulation.

Haydn, vers 1793 :

« Vous avez beaucoup de talent et vous en acquerrez encore plus, énormément plus. Vous avez une abondance inépuisable d’inspiration, vous aurez des pensées que personne n’a encore eues, vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies ; car vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes[3]. »Après le nouveau départ de Haydn pour Londres (janvier 1794), Beethoven poursuit des études épisodiques jusqu’au début de 1795 avec divers autres professeurs dont le compositeur Johann Schenk et deux autres témoins de l’époque mozartienne : Johann Georg Albrechtsberger et Antonio Salieri. Son apprentissage terminé, Beethoven se fixe définitivement dans la capitale autrichienne. Ses talents de pianiste et ses dons d'improvisateur le font connaître et apprécier des personnalités mélomanes de l’aristocratie viennoise, dont les noms restent aujourd’hui encore attachés aux dédicaces de plusieurs de ses chefs-d’œuvre : le baron Nikolaus Zmeskall, le prince Carl Lichnowsky, le comte Andrei Razumovsky, le prince Joseph Franz von Lobkowitz, et plus tard l’archiduc Rodolphe d’Autriche, pour ne citer qu’eux. Après avoir publié ses trois premiers Trios pour piano, violon et violoncelle sous le numéro d’opus 1, puis ses premières Sonates pour piano, Beethoven donne son premier concert public le 29 mars 1795 pour la création de son Concerto pour piano no 2 (qui fut en fait composé le premier, à l’époque de Bonn).

Le premier virtuose de Vienne

Beethoven vers 1800. Ses talents d’improvisateur et sa virtuosité au piano le révélèrent au public viennois.

Beethoven vers 1800. Ses talents d’improvisateur et sa virtuosité au piano le révélèrent au public viennois.

Portrait de C.T. Riedel, 18011796. Beethoven entreprend une tournée de concerts qui le mène de Vienne à Berlin en passant notamment par Dresde, Leipzig, Nuremberg et Prague. Si le public loue sa virtuosité et son inspiration au piano, sa fougue lui vaut le scepticisme des critiques des plus conservateurs. Un critique musical du Journal patriotique des États impériaux et royaux rapporte ainsi en octobre 1796 : « Il saisit nos oreilles, non pas nos cœurs ; c’est pourquoi il ne sera jamais pour nous un Mozart. »[4].

La lecture des classiques grecs, de Shakespeare et des chefs de file du courant Sturm und Drang qu’étaient Goethe et Schiller, influence durablement dans le sens de l’idéalisme le tempérament du musicien, acquis par ailleurs aux idéaux démocratiques des Lumières et de la Révolution française qui se répandent alors en Europe : en 1798, Beethoven fréquente assidûment l’ambassade de France à Vienne où il rencontre Bernadotte et le violoniste Rodolphe Kreutzer auquel il dédie, en 1803, la Sonate pour violon no 9 qui porte son nom. Tandis que son activité créatrice s’intensifie (composition des Sonates pour piano no 5 à no 7, des premières Sonates pour violon et piano), le compositeur participe jusqu’aux environs de 1800 à des joutes musicales dont raffole la société viennoise et qui le consacrent plus grand virtuose de Vienne au détriment de pianistes réputés comme Clementi, Cramer, Gelinek, Hummel et Steibelt.

La fin des années 1790 est aussi l’époque des premiers chefs-d’œuvre, qui s’incarnent dans le Concerto pour piano no 1 (1798), les six premiers Quatuors à cordes (1798-1800), le Septuor pour cordes et vents (1799-1800) et dans les deux œuvres qui affirment le plus clairement le caractère naissant du musicien : la Grande Sonate pathétique (1798-1799) et la Première Symphonie (1800). Bien que l’influence des dernières symphonies de Haydn y soit apparente, cette dernière est déjà empreinte du caractère beethovénien (en particulier dans le scherzo du troisième mouvement). Le Premier Concerto et la Première symphonie sont joués avec un grand succès le 2 avril 1800, date de la première académie de Beethoven (concert que le musicien consacre entièrement à ses œuvres). Conforté par les rentes que lui versent ses protecteurs, Beethoven, dont la renommée grandissante commence à dépasser les frontières de l’Autriche, semble à ce moment de sa vie promis à une carrière de compositeur et d’interprète glorieuse et aisée. Czerny déclarera plus tard :

« Son improvisation était on ne peut plus brillante et étonnante ; dans quelque société qu’il se trouvât, il parvenait à produire une telle impression sur chacun de ses auditeurs qu’il arrivait fréquemment que les yeux se mouillaient de larmes, et que plusieurs éclataient en sanglots. Il y avait dans son expression quelque chose de merveilleux, indépendamment de la beauté et de l’originalité de ses idées et de la manière ingénieuse dont il les rendait[5]. »Le tournant du siècle

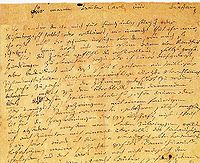

Article détaillé : Testament de Heiligenstadt Première page autographe du Testament de Heiligenstadt, rédigé par Beethoven le 6 octobre 1802. Désemparé par sa surdité débutante, il y expose à la fois son désespoir et sa volonté de continuer.

Première page autographe du Testament de Heiligenstadt, rédigé par Beethoven le 6 octobre 1802. Désemparé par sa surdité débutante, il y expose à la fois son désespoir et sa volonté de continuer.

Le Theater an der Wien, haut lieu de la vie musicale à Vienne au début du XIXe siècle, voit la création de plusieurs œuvres majeures de Beethoven dont Fidelio et la Cinquième symphonie.

Le Theater an der Wien, haut lieu de la vie musicale à Vienne au début du XIXe siècle, voit la création de plusieurs œuvres majeures de Beethoven dont Fidelio et la Cinquième symphonie.

L’année 1802 marque un premier grand tournant dans la vie du compositeur. Il commence en effet depuis 1796 à prendre conscience d’une surdité qui devait irrémédiablement progresser jusqu’à devenir totale avant 1820[6]. Se contraignant à l’isolement par peur de devoir assumer en public cette terrible vérité, Beethoven gagne dès lors une réputation de misanthrope dont il souffrira en silence jusqu’à la fin de sa vie[7]. Conscient que son infirmité lui interdirait tôt ou tard de se produire comme pianiste et peut-être de composer, il songe un moment au suicide, puis exprime à la fois sa tristesse et sa foi en son art dans une lettre qui nous est restée sous le nom de « Testament de Heiligenstadt », qui ne fut jamais envoyée et retrouvée seulement après sa mort :

« Ô vous, hommes qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injustes ! Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. […] Songez que depuis six ans je suis frappé d’un mal terrible, que des médecins incompétents ont aggravé. D’année en année, déçu par l’espoir d’une amélioration, […] j’ai dû m’isoler de bonne heure, vivre en solitaire, loin du monde. […] Si jamais vous lisez ceci un jour, alors pensez que vous n’avez pas été justes avec moi, et que le malheureux se console en trouvant quelqu’un qui lui ressemble et qui, malgré tous les obstacles de la Nature, a tout fait cependant pour être admis au rang des artistes et des hommes de valeur[8]. »Heureusement, sa vitalité créatrice ne s’en ressent pas. Après la composition de la tendre Sonate pour violon no 5 dite Le Printemps (Frühlings, 1800) et de la Sonate pour piano no 14 dite Clair de Lune (1801), c’est dans cette période de crise morale qu’il compose la joyeuse et méconnue Deuxième Symphonie (1801-1802) et le plus sombre Concerto pour piano no 3 (1800-1802) où s’annonce nettement, dans la tonalité d’ut mineur, la personnalité caractéristique du compositeur. Ces deux œuvres sont accueillies très favorablement le 5 avril 1803, mais pour Beethoven une page se tourne. Dès lors sa carrière s’infléchit. Privé de la possibilité d’exprimer tout son talent et de gagner sa vie en tant qu’interprète, il va se consacrer à la composition avec une force de caractère que rien n’avait laissé prévoir. Au sortir de la crise de 1802 s’annonce l’héroïsme triomphant de la Troisième Symphonie.

Beethoven en 1802 :

« Je suis peu satisfait de mes travaux jusqu’à présent. À dater d’aujourd’hui, je veux ouvrir un nouveau chemin[9]. »1802-1812 : la période Héroïque

De l’Héroïque à Fidelio

C’est en hommage à Bonaparte (1769-1821), en qui il voit le sauveur des idéaux de la Révolution française, que Beethoven compose sa Symphonie Héroïque. Mais il se ravise en apprenant l’avènement de l’Empire.

C’est en hommage à Bonaparte (1769-1821), en qui il voit le sauveur des idéaux de la Révolution française, que Beethoven compose sa Symphonie Héroïque. Mais il se ravise en apprenant l’avènement de l’Empire.

Bonaparte au pont d'Arcole,

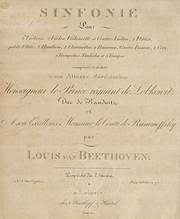

A.-J. Gros, 1801.La Troisième Symphonie « Héroïque », marque une étape capitale dans l’œuvre de Beethoven, non seulement en raison de sa puissance expressive et de sa longueur jusqu’ici inusitée, mais aussi car elle inaugure une série d’œuvres brillantes, remarquables dans leur durée et dans leur énergie, caractéristiques du style de la période médiane de Beethoven dit « style héroïque ». Le compositeur entend initialement dédier cette symphonie au général Napoléon Bonaparte en qui il voit le sauveur de la Révolution française[10]. Mais apprenant la proclamation de l’Empire français (mai 1804), il entre en fureur et rature férocement la dédicace[11]. Pour finir, le chef-d’œuvre reçoit le titre de « Grande symphonie Héroïque pour célébrer le souvenir d’un grand homme ». La genèse de la symphonie s’étend de 1802 à 1804 et la création publique, le 7 avril 1805, déchaîne les passions, tous ou presque la jugeant beaucoup trop longue. Beethoven ne s’en soucie guère, déclarant qu’on trouverait cette symphonie très courte quand il en aurait composé une de plus d’une heure[12], considérant - jusqu’à la composition de la Neuvième - l’Eroica comme la meilleure de ses symphonies[13].

Dans l’écriture pianistique aussi, le style évolue : c'est en 1804 la Sonate pour piano no 21 dédiée au comte Waldstein dont elle porte le nom, qui frappe ses exécutants par sa grande virtuosité et par les capacités qu’elle exige de la part de l’instrument. D’un moule similaire nait la sombre et grandiose Sonate pour piano no 23 dite Appassionata (1805), qui suit de peu le Triple Concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre (1804). En juillet 1805, le compositeur fait la rencontre du compositeur Luigi Cherubini pour qui il ne cache pas son admiration.

À trente-cinq ans, Beethoven s’attaque au genre dans lequel Mozart s’était le plus illustré : l’opéra. Il s’était enthousiasmé en 1801 pour le livret Léonore ou l’Amour conjugal de Jean-Nicolas Bouilly, et l’opéra Fidelio, qui porte primitivement le titre-nom de son héroïne Léonore, est ébauché dès 1803. Mais l’œuvre donne à son auteur des difficultés imprévues. Mal accueilli au départ (trois représentations seulement en 1805), Beethoven s’estimant victime d’une cabale, Fidelio ne connaît pas moins de trois versions remaniées (1805, 1806 et 1814) et il faut attendre la dernière pour qu’enfin l’opéra reçoive un accueil à sa mesure. Bien qu'il ait composé une pièce majeure du répertoire lyrique, cette expérience provoque l'amertume du compositeur et il ne devait jamais se remettre à ce genre, même s’il étudia plusieurs autres projets dont un Macbeth inspiré de l’œuvre de Shakespeare[14] et surtout un Faust d’après Goethe, à la fin de sa vie.

L’indépendance affirmée

Beethoven vers 1804, à l’époque de la Sonate Appassionata et de Fidelio. Résolu à « saisir le destin à la gorge », il compose dans la période qui s’étend de 1802 à 1812 une série d’œuvres brillantes et énergiques caractéristiques de son style « héroïque ».

Beethoven vers 1804, à l’époque de la Sonate Appassionata et de Fidelio. Résolu à « saisir le destin à la gorge », il compose dans la période qui s’étend de 1802 à 1812 une série d’œuvres brillantes et énergiques caractéristiques de son style « héroïque ».

Portrait de J.W. Mähler, 1804-1805.Après 1805, malgré l’échec retentissant de Fidelio, la situation de Beethoven est redevenue favorable. En pleine possession de sa vitalité créatrice, il semble s’accommoder de son audition défaillante et retrouver, pour un temps au moins, une vie sociale satisfaisante. Si l’échec d’une relation intime avec Joséphine von Brunsvik est une nouvelle désillusion sentimentale pour le musicien, les années 1806 à 1808 sont les plus fertiles de sa vie créatrice : la seule année 1806 voit la composition du Concerto pour piano no 4, des trois Quatuors à cordes no 7, no 8 et no 9 dédiés au comte Razumovsky, de la Quatrième Symphonie et du Concerto pour violon. À l’automne de cette année Beethoven accompagne son mécène le prince Carl Lichnowsky dans son château de Silésie et fait à l’occasion de ce séjour la plus éclatante démonstration de sa volonté d’indépendance. Lichnowsky ayant menacé de mettre Beethoven aux arrêts s’il s’obstinait à refuser de jouer du piano pour des officiers français stationnés dans son château (la Silésie était occupée par l’armée napoléonienne depuis Austerlitz), le compositeur quitte son hôte après une violente querelle et lui envoie un billet qui se passe de tout commentaire (octobre 1806) :

« Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven[15]. »S’il se met en difficulté en perdant la rente de son principal mécène, Beethoven est parvenu à s’affirmer comme artiste indépendant et à s’affranchir symboliquement du mécénat aristocratique. Désormais le style héroïque peut atteindre son paroxysme. Donnant suite à son souhait de « saisir le destin à la gorge », exprimé à Wegeler en novembre 1801[16], Beethoven met en chantier la Cinquième Symphonie. À travers son célèbre motif rythmique de quatre notes exposé dès la première mesure et qui irradie toute l’œuvre, le musicien entend exprimer la lutte de l’homme avec son destin, et son triomphe final. L’ouverture Coriolan, avec laquelle elle partage la tonalité d’ut mineur, date de cette même époque. Composée en même temps que la Cinquième, la Symphonie pastorale paraît d’autant plus contrastée. Décrite par Michel Lecompte comme « la plus sereine, la plus détendue, la plus mélodique des neuf symphonies » en même temps que la plus atypique[17], elle est l’hommage à la nature d’un compositeur profondément amoureux de la campagne, dans laquelle il trouve depuis toujours le calme et la sérénité propices à son inspiration. Véritablement annonciatrice du romantisme en musique, la Pastorale porte en sous-titre cette phrase de Beethoven : « Expression du sentiment plutôt que peinture » et chacun de ses mouvements porte une indication descriptive : la symphonie à programme était née.

Le concert donné par Beethoven le 22 décembre 1808 est sans doute une des plus grandes « académies » de l’histoire (avec celle du 7 mai 1824, voir plus bas). Y sont joués en première audition la Cinquième Symphonie, la Symphonie pastorale, le Concerto pour piano no 4, la Fantaisie chorale pour piano et orchestre et deux hymnes de la Messe en ut majeur composée pour le prince Esterházy en 1807[18]. Après la mort de Haydn en mai 1809, bien qu’il lui restât des adversaires déterminés, il ne se trouve plus guère de monde pour contester la place de Beethoven dans le panthéon des musiciens.

La maturité artistique

Beethoven espérait beaucoup de sa rencontre en 1812 avec Goethe (1749-1832), mais il n’y trouva qu’une indifférence calculée. Jugeant Beethoven, le poète écrit : « Je n’ai encore jamais vu un artiste plus puissamment concentré, plus énergique, plus intérieur. (…) C’est malheureusement une personnalité tout à fait indomptée »[19]

Beethoven espérait beaucoup de sa rencontre en 1812 avec Goethe (1749-1832), mais il n’y trouva qu’une indifférence calculée. Jugeant Beethoven, le poète écrit : « Je n’ai encore jamais vu un artiste plus puissamment concentré, plus énergique, plus intérieur. (…) C’est malheureusement une personnalité tout à fait indomptée »[19]

Portrait de J.H.W. Tischbein, 1787.1808. Beethoven reçoit de Jérôme Bonaparte, placé par son frère sur le trône de Westphalie, la proposition du poste de maître de chapelle à sa Cour de Kassel. Il semble que le compositeur ait pendant un moment songé à accepter ce poste prestigieux qui, s’il remettait en cause son indépendance si chèrement défendue, lui eût assuré une situation sociale confortable. C’est alors qu’un sursaut patriotique s’empare de l’aristocratie viennoise (1809). Refusant de laisser partir leur musicien national, l’archiduc Rodolphe, le prince Kinsky et le prince Lobkowitz s’allient pour assurer à Beethoven, s’il reste à Vienne, une rente viagère de 4 000 florins annuels, somme considérable pour l’époque[20]. Beethoven accepte, voyant son espoir d’être définitivement à l’abri du besoin aboutir, mais la reprise de la guerre entre la France et l’Autriche au printemps 1809 remet tout en cause. La famille impériale est contrainte de quitter Vienne occupée, la grave crise économique qui s’empare de l’Autriche après Wagram et le traité de Schönbrunn imposé par Napoléon ruine l’aristocratie et rend caduc le contrat passé par Beethoven. Jusqu’à sa mort la conjoncture lui restera défavorable de ce point de vue et il devra vivre ses dernières années dans une situation proche de la misère.

Néanmoins le catalogue continue de s’enrichir : les années 1809 et 1810 voient la composition du Concerto pour piano no 5, œuvre virtuose que crée Karl Czerny, de la musique de scène pour la pièce Egmont de Goethe et du Quatuor à cordes no 10 dit « Les Harpes ». C’est pour le départ imposé de son élève et ami l’archiduc Rodolphe, plus jeune fils de la famille impériale, que Beethoven compose la Sonate « Les Adieux ». Les années 1811 et 1812 voient le compositeur atteindre sans doute l’apogée de sa vie créatrice. Le Trio à l’Archiduc et la Septième Symphonie sont le point d’orgue de la période héroïque.

Sur le plan personnel, Beethoven est profondément affecté en 1810 par l’échec d’un projet de mariage avec Thérèse Malfatti, dédicataire de la célèbre Lettre à Élise. La vie sentimentale de Beethoven a suscité d’abondants commentaires de la part de ses biographes. Le compositeur s’éprit à de nombreuses reprises de jolies femmes, le plus souvent mariées, mais jamais ne connut ce bonheur conjugal qu’il appelait de ses vœux et dont il faisait l’apologie dans Fidelio. Ses amitiés amoureuses avec Giulietta Giucciardi (inspiratrice de la Sonate « Clair de lune »), Thérèse von Brunsvik (dédicataire de la Sonate pour piano no 24), Maria von Erdödy (qui reçut les deux Sonates pour violoncelle opus 102) ou encore Amalie Sebald restèrent d’éphémères expériences. Outre l’échec de ce projet de mariage, l’autre événement majeur de la vie amoureuse du musicien fut la rédaction, en 1812, de la bouleversante Lettre à l'immortelle Bien-aimée dont la dédicataire reste inconnue, même si les noms de Joséphine von Brunsvik et surtout d’Antonia Brentano sont ceux qui ressortent le plus nettement de l’étude des époux Massin[21] et de Maynard Solomon[22].

Article détaillé : Lettre à l'immortelle Bien-aimée1813-1817 : Les années sombres

L’incident de Teplitz (juillet 1812) vu par Carl Rohling, 1887. Beethoven, accompagné de Goethe (à gauche, à l’arrière-plan), refuse de s’incliner devant la famille impériale et passe son chemin.

L’incident de Teplitz (juillet 1812) vu par Carl Rohling, 1887. Beethoven, accompagné de Goethe (à gauche, à l’arrière-plan), refuse de s’incliner devant la famille impériale et passe son chemin.

Le mois de juillet 1812, abondamment commenté par les biographes du musicien, marque un nouveau tournant dans la vie de Beethoven. Séjournant en cure thermale dans la région de Teplitz et de Karlsbad, il rédige l’énigmatique Lettre à l'immortelle Bien-aimée et fait la rencontre infructueuse de Goethe par l’entremise de Bettina Brentano. Pour des raisons qui demeurent mal précisées, c'est aussi le début d’une longue période de stérilité dans la vie créatrice du musicien. On sait que les années qui suivirent 1812 coïncidèrent avec plusieurs événements dramatiques dans la vie de Beethoven, événements qu’il dut surmonter seul, tous ses amis ou presque ayant quitté Vienne pendant la guerre de 1809, mais rien n’explique entièrement cette rupture après dix années d’une telle fécondité.

Malgré l’accueil très favorable réservé par le public à la Septième symphonie et à la Victoire de Wellington (décembre 1813), malgré la reprise enfin triomphale de Fidelio dans sa version définitive (mai 1814), Beethoven perd peu à peu les faveurs de Vienne toujours nostalgique de Mozart et acquise à la musique plus légère de Rossini. Le tapage fait autour du Congrès de Vienne, où Beethoven est encensé comme musicien national[23], ne masque pas longtemps la condescendance grandissante des Viennois à son égard. En outre, le durcissement du régime imposé par Metternich le place dans une situation délicate, la police viennoise étant depuis longtemps au fait des convictions démocratiques et révolutionnaires dont le compositeur se cache de moins en moins. Sur le plan personnel, l’événement majeur vient du décès de son frère Kaspar-Karl en 1815. Beethoven qui lui avait promis de diriger l’éducation de son fils Karl doit faire face à une interminable série de procès contre sa belle-sœur pour en obtenir la tutelle exclusive, finalement gagnée en 1820[19]. Malgré toute la bonne volonté et l’attachement du compositeur, ce neveu allait devenir pour lui, et jusqu’à la veille de sa mort, une source inépuisable de tourment. De ces années sombres, où sa surdité devient totale, seuls émergent quelques rares chefs-d’œuvre : les Sonates pour violoncelle no 4 et 5 dédiées à sa confidente Maria von Erdödy (1815), la Sonate pour piano no 28 (1816) et le cycle de lieder À la Bien-aimée lointaine (An die ferne Geliebte, 1815-1816), sur des poèmes d’Alois Jeitteles.

Tandis que sa situation matérielle devient de plus en plus préoccupante, Beethoven tombe gravement malade entre 1816 et 1817 et semble une nouvelle fois proche du suicide. Pourtant, sa force morale et sa volonté reprennent encore une fois leurs droits. Tourné vers l’introspection et la spiritualité, pressentant l’importance de ce qu’il lui reste à écrire pour « les temps à venir », il trouve la force de surmonter ces épreuves pour entamer une dernière période créatrice qui lui apportera probablement ses plus grandes révélations. Neuf ans avant la création de la Neuvième Symphonie, Beethoven résume en une phrase ce qui allait devenir à bien des égards l’œuvre de toute sa vie (1815) :

« Nous, êtres limités à l’esprit infini, sommes uniquement nés pour la joie et pour la souffrance. Et on pourrait presque dire que les plus éminents s'emparent de la joie par la souffrance (Durch Leiden, Freude)[24]. »1818-1827 : Le dernier Beethoven

La Messe en ré et l’adieu au piano

Une page manuscrite de la Sonate pour piano no 30 op. 109 (1820).

Une page manuscrite de la Sonate pour piano no 30 op. 109 (1820).

Les forces de Beethoven reviennent à la fin de 1817, époque à laquelle il ébauche une nouvelle sonate qu’il destine au piano-forte le plus récent (Hammerklavier en allemand), et qu’il envisage comme la plus vaste de toutes celles qu’il a composées jusque là. Exploitant jusqu’aux limites des possibilités de l’instrument, durant près de cinquante minutes, la Grande Sonate pour Hammerklavier opus 106 laisse indifférents les contemporains de Beethoven qui la jugent injouable et estiment que, désormais, la surdité du musicien lui rend impossible l’appréciation correcte des possibilités sonores. À l’exception de la Neuvième Symphonie, il en est de même pour l’ensemble des dernières œuvres du maître, dont lui-même a conscience qu’elles sont très en avance sur leur temps. Se souciant peu des doléances des interprètes, il déclare à son éditeur en 1819 : « Voilà une sonate qui donnera de la besogne aux pianistes, quand on la jouera dans cinquante ans[25] ». À partir de cette époque, enfermé dans sa surdité, il doit se résoudre à communiquer avec son entourage par l’intermédiaire de cahiers de conversation qui, si une grande partie en a été détruite ou perdue, constituent aujourd’hui un témoignage irremplaçable sur cette dernière période.

Beethoven a toujours été croyant, sans être un pratiquant assidu, mais sa ferveur chrétienne s’accroit notablement au sortir de ces années difficiles, ainsi qu’en témoignent les nombreuses citations de caractère religieux qu’il recopie dans ses cahiers à partir de 1817[26]. Aucune preuve déterminante n'a jamais été apportée aux rumeurs selon lesquelles il aurait appartenu à la franc-maçonnerie.

Au printemps de 1818 lui vient l’idée d’une grande œuvre religieuse qu’il envisage d’abord comme une messe d’intronisation pour l’archiduc Rodolphe, qui doit être élevé au rang d’archevêque d’Olmütz quelques mois plus tard. Mais la colossale Missa Solemnis en ré majeur réclame au musicien quatre années de travail opiniâtre (1818-1822) et la messe n'est remise à son dédicataire qu’en 1823. Beethoven étudie longuement les messes de Bach et Le Messie de Haendel durant la composition de la Missa Solemnis qu’il déclarera à plusieurs reprises être « sa meilleure œuvre, son plus grand ouvrage ». Parallèlement à ce travail sont composées les trois dernières Sonates pour piano (no 30, no 31 et no 32) dont la dernière, l’opus 111, s’achève sur une arietta à variations d’une haute spiritualité qui aurait pu être sa dernière page pour piano. Mais il lui reste à composer un ultime chef-d’œuvre pianistique : l’éditeur Anton Diabelli invite en 1822 l’ensemble des compositeurs de son temps à écrire une variation sur une valse très simple de sa composition. Après s’être d’abord moqué de cette valse[27], Beethoven dépasse le but proposé et en tire un recueil de 33 Variations que Diabelli lui-même estime comparable aux célèbres Variations Goldberg de Bach, composées quatre-vingts ans plus tôt.

La Neuvième Symphonie et les derniers quatuors

Beethoven en 1823, à l’époque de la composition des Variations Diabelli et de la Neuvième symphonie. Muré dans sa surdité devenue totale, il ne communique plus avec son entourage que par l’intermédiaire de cahiers de conversation. Portrait de F.G. Waldmüller, 1823.

Beethoven en 1823, à l’époque de la composition des Variations Diabelli et de la Neuvième symphonie. Muré dans sa surdité devenue totale, il ne communique plus avec son entourage que par l’intermédiaire de cahiers de conversation. Portrait de F.G. Waldmüller, 1823.

La composition de la Neuvième Symphonie débute au lendemain de l’achèvement de la Missa Solemnis, mais cette œuvre a une genèse extrêmement complexe dont la compréhension nécessite de remonter à la jeunesse de Beethoven, qui dès avant son départ de Bonn envisageait de mettre en musique l'Ode à la joie de Schiller[28]. À travers son inoubliable finale où sont introduits des chœurs, innovation dans l’écriture symphonique, la Neuvième symphonie apparait, dans la lignée de la Cinquième, comme une évocation musicale du triomphe de la joie et de la fraternité sur le désespoir, et prend la dimension d’un message humaniste et universel. La symphonie est créée devant un public enthousiaste le 7 mai 1824, Beethoven renouant un temps avec le succès. C’est en Prusse et en Angleterre, où la renommée du musicien est depuis longtemps à la mesure de son génie, que la symphonie connait le succès le plus fulgurant. Plusieurs fois invité à Londres comme l’avait été Joseph Haydn, Beethoven a été tenté vers la fin de sa vie de voyager en Angleterre, pays qu’il admire pour sa vie culturelle et pour sa démocratie et qu’il oppose systématiquement à la frivolité de la vie viennoise[29], mais ce projet ne se réalisera pas et Beethoven ne connaitra jamais le pays de son idole Haendel, dont l’influence est particulièrement sensible dans la période tardive de Beethoven, qui compose dans son style, entre 1822 et 1823, l’ouverture La Consécration de la maison.

Les cinq derniers Quatuors à cordes (no 12, no 13, no 14, no 15, no 16) mettent le point final à la production musicale de Beethoven. Par leur caractère visionnaire, renouant avec des formes anciennes (utilisation du mode lydien dans le Quatuor no 15), ils marquent l’aboutissement des recherches de Beethoven dans la musique de chambre. Les grands mouvements lents à teneur dramatique (Cavatine du Quatuor no 13, Chant d’action de grâce sacrée d’un convalescent à la Divinité du Quatuor no 15) annoncent le romantisme tout proche. À ces cinq quatuors, composés dans la période 1824-1826, il faut encore ajouter la Grande Fugue en si bémol majeur, opus 133, qui est au départ le mouvement conclusif du Quatuor no 13 mais que Beethoven séparera à la demande de son éditeur. À la fin de l’été 1826, alors qu’il achève son Quatuor no 16, Beethoven projette encore de nombreuses œuvres[30] : une Dixième Symphonie, dont quelques esquisses nous sont parvenues ; une ouverture sur le nom de Bach ; un Faust inspiré de la pièce de Goethe ; un oratorio sur le thème de Saül et David, un autre sur le thème des Éléments ; un Requiem. Mais le 30 juillet 1826, son neveu Karl fait une tentative de suicide. L’affaire fait scandale, et Beethoven bouleversé part se reposer chez son frère Johann à Gneixendorf dans la région de Krems-sur-le-Danube, en compagnie de son neveu convalescent. C’est là qu’il écrit sa dernière œuvre, un allegro pour remplacer la Grande Fugue comme finale du Quatuor no 13.

La fin

De retour à Vienne en décembre 1826, Beethoven contracte une double pneumonie dont il ne peut se relever : les quatre derniers mois de sa vie sont marqués par des douleurs permanentes et une terrible détérioration physique.

La cause directe de la mort du musicien, selon les observations de son dernier médecin (le docteur Wawruch) semble être une décompensation de cirrhose hépatique[31]. Mais l’explication la plus récente, appuyée sur des analyses de ses cheveux et de fragments osseux, est qu’il aurait souffert toute la fin de sa vie (indépendamment de sa surdité, le compositeur se plaignait régulièrement de douleurs abdominales et de troubles de la vision) d’un saturnisme chronique[32] combiné avec une déficience génétique l'empêchant d'éliminer le plomb absorbé par son organisme. Jusqu’à la fin le compositeur reste entouré de ses proches amis, notamment Karl Holz, Anton Schindler et Stephan von Breuning. Quelques semaines avant sa mort, il aurait reçu la visite de Franz Schubert[33], qu’il ne connaissait pas et qu’il regrette d’avoir découvert si tardivement. C’est à son ami le compositeur Ignaz Moscheles, promoteur de sa musique à Londres, qu’il envoie sa dernière lettre dans laquelle il promet encore aux Anglais de leur composer une nouvelle symphonie pour les remercier de leur soutien[34]. Mais le 26 mars 1827, Ludwig van Beethoven meurt à l’âge de cinquante-six ans. Alors que Vienne ne se souciait plus guère de son sort depuis des mois, ses funérailles, le 29 mars 1827, réunissent un cortège impressionnant de plusieurs milliers d’anonymes. Beethoven repose au cimetière de Vienne.

Schubert en 1827 :

« Il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore, et il coulera beaucoup d’eau dans le Danube avant que tout ce que cet homme a créé soit généralement compris[35]. »La Beethoven-Haus, maison natale de Beethoven à Bonn, Bonngasse.

Tombe de Beethoven, Vienne, Zentralfriedhof

Style musical et innovations

Les influences

Jeunesse à Bonn

C’est à la cour du Prince Max-Franz, son protecteur à Bonn de 1784 à 1792, que Beethoven fait la découverte décisive de la musique des Bach (ici Johann Sebastian) et de celle des compositeurs de l’École de Mannheim.

C’est à la cour du Prince Max-Franz, son protecteur à Bonn de 1784 à 1792, que Beethoven fait la découverte décisive de la musique des Bach (ici Johann Sebastian) et de celle des compositeurs de l’École de Mannheim.

Portrait de J.E. Rentsch, 1715.Contrairement à une croyance répandue, les premières influences musicales qui se sont excercées sur le jeune Beethoven ne sont pas tant celles de Haydn ou de Mozart — dont, à l’exception de quelques partitions[36], il ne découvrit véritablement la musique qu’une fois arrivé à Vienne — que du style galant de la seconde moitié du XVIIIe siècle et des compositeurs de l’École de Mannheim dont il pouvait entendre les œuvres à Bonn, à la cour du Prince-Électeur Maximilien François d'Autriche. Les œuvres qui nous sont parvenues de cette période (dont aucune n’apparaît dans le catalogue des opus), composées entre 1782 et 1792, témoignent déjà d’une remarquable maîtrise de la composition ; mais sa personnalité ne s’y manifeste pas encore comme elle le fera dans la période viennoise. Dans les Sonates à l’Électeur WoO 47 (1783), le Concerto pour piano WoO 4 (1784) ou encore les Quatuors avec piano WoO 36 (1785), on décèle surtout une forte influence du style galant de compositeurs tels que Johann Christian Bach.

Deux autres représentants de la famille Bach constituent d’ailleurs le socle de la culture musicale du jeune Beethoven : Carl Philipp Emanuel, dont il joue les sonates, et Johann Sebastian Bach, dont il apprend par cœur les deux livres du Clavier bien tempéré. Mais dans les deux cas, il s’agit plutôt d’études destinées à la maîtrise de son instrument qu’à la composition proprement dite.

L’influence décisive de Haydn

La particularité de l’influence exercée par Haydn — par rapport, notamment, à celle exercée par Clementi — tient au fait qu’elle dépasse littéralement le simple domaine esthétique (auquel elle ne s‘applique que momentanément et superficiellement) pour imprégner bien davantage le fond même de la conception beethovénienne de la musique. En effet, le modèle du maître viennois ne se manifeste pas tant, comme on le croit trop souvent, dans les œuvres dites « de la première période », que dans celles des années suivantes : la Symphonie Héroïque, dans son esprit et ses proportions, a ainsi bien plus à voir avec Haydn que les deux précédentes ; de même, Beethoven se rapproche davantage de son aîné dans son dernier quatuor, achevé en 1826, que dans son premier, composé une trentaine d’années plus tôt. On distingue ainsi, dans le style de Haydn, les aspects qui deviendront essentiels de l’esprit beethovénien.

Plus que tout, c’est le sens haydnien du motif qui influence profondément et durablement l’œuvre de Beethoven. Jamais celle-ci ne connaîtra de principe plus fondateur et plus immuable que celui, hérité de son maître, de bâtir un mouvement entier à partir d’une cellule thématique réduite parfois jusqu’à l’extrême — et les chefs-d’œuvre les plus célèbres en témoignent, à l’exemple du premier mouvement de la Cinquième Symphonie. À la réduction quantitative du matériau de départ doit évidemment correspondre une extension du développement ; et si la portée de l’innovation apportée par Haydn s’est révélée si grande, sur Beethoven et donc indirectement sur toute l’histoire de la musique, c’est justement parce que le motif haydnien a eu vocation à engendrer un développement thématique d’une ampleur jusqu’alors inédite.

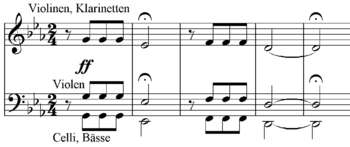

Beethoven emprunte à Haydn son sens du motif. Ainsi, une cellule rythmique de deux mesures sert de matériau à tout le premier mouvement de la Cinquième symphonie.

Beethoven emprunte à Haydn son sens du motif. Ainsi, une cellule rythmique de deux mesures sert de matériau à tout le premier mouvement de la Cinquième symphonie.

Cette influence de Haydn ne se limite pas toujours au thème ou même au développement de celui-ci, mais s’étend parfois jusqu’à l’organisation interne de tout un mouvement de sonate. Pour le maître du classicisme viennois, c’est le matériau thématique qui détermine la forme de l’œuvre. Là aussi, plus que d’une influence, on peut parler d’un principe qui deviendra véritablement substantiel de l’esprit beethovénien ; et que le compositeur développera d’ailleurs encore bien davantage que son aîné dans ses productions les plus abouties. Ainsi en est-il par exemple, comme l’explique Charles Rosen[37], du premier mouvement de la Sonate « Hammerklavier » : c’est la tierce descendante du thème principal qui en détermine toute la structure (on voit par exemple tout au long du morceau les tonalités se succéder dans un ordre de tierces descendantes : si bémol majeur, sol majeur, mi bémol majeur, si majeur…).

En dehors de ces aspects essentiels, d’autres caractéristiques moins fondamentales de l’œuvre de Haydn ont parfois influencé Beethoven. Même si l’on pourrait citer quelques rares exemples antérieurs, Haydn est le premier compositeur à avoir véritablement fait usage d’une technique consistant à débuter un morceau dans une fausse tonalité — c’est-à-dire une tonalité autre que la tonique. Ce principe illustre bien la propension typiquement haydnienne à susciter la surprise de l’auditeur, tendance que l’on retrouve largement chez Beethoven : le dernier mouvement du Quatrième concerto pour piano, par exemple, semble commencer en ut majeur le temps de quelques mesures avant que ne s’établisse clairement la tonique (sol majeur). Haydn est également le premier à s’être penché sur la question de l’intégration de la fugue dans la forme sonate, à laquelle il répond principalement en employant la fugue comme développement. Dans ce domaine, avant de mettre au point de nouvelles méthodes (qui n’interviendront que dans la Sonate pour piano no 32 et le Quatuor à cordes no 14) Beethoven reprendra plusieurs fois les trouvailles de son maître : le dernier mouvement de la Sonate pour piano no 28 et le premier de la Sonate « Hammerklavier » en fournissent probablement les meilleurs exemples.

L’influence de Mozart

Davantage encore que précédemment, il faut bien distinguer dans l’influence de Mozart sur Beethoven un aspect esthétique et un aspect formel. L’esthétique mozartienne se manifeste principalement dans les œuvres dites de la « première période » ; et ce de manière plutôt superficielle, puisque l’influence du maître s’y résume le plus souvent à des emprunts de formules toutes faites. Jusqu’aux alentours de 1800, la musique de Beethoven s’inscrit surtout dans le style tantôt post-classique, tantôt pré-romantique alors représenté par des compositeurs tels que Clementi ou Hummel ; un style qui n’imite Mozart qu’en surface, et que l’on pourrait davantage qualifier de « classicisant » que de véritablement classique (selon l’expression de Rosen).

L’aspect formel — et plus profond — de l’influence de Mozart se manifeste plutôt à partir des œuvres dites de la « deuxième période ». C’est dans le concerto, genre que Mozart a porté a son plus haut niveau, que le modèle du maître semble être demeuré le plus présent. Ainsi, dans le premier mouvement du Concerto pour piano no 4, l’abandon de la double exposition de sonate (successivement orchestre et soliste) au profit d’une exposition unique (simultanément orchestre et soliste) reprend en quelque sorte l’idée mozartienne consistant à fondre la présentation statique du thème (orchestre) dans sa présentation dynamique (soliste). Plus généralement, Beethoven, dans sa propension à amplifier les codas jusqu’à les transformer en éléments thématiques à part entière, se pose bien plus en héritier de Mozart que de Haydn — chez qui les codas se distinguent bien moins de la réexposition.

Les sonates pour piano de Clementi

Dans le domaine de la musique pour piano, c’est surtout l’influence de Muzio Clementi qui s’exerce rapidement sur Beethoven à partir de 1795 et permet à sa personnalité de s’affirmer et s’épanouir véritablement. Si elle n’a pas été aussi profonde que celle des œuvres de Haydn, la portée des sonates pour piano du célèbre éditeur n’en a pas moins été immense dans l’évolution stylistique de Beethoven, qui les jugeait d’ailleurs supérieures à celles de Mozart. Certaines d’entre elles, par leur audace, leur puissance émotionnelle et le caractère novateur de leur traitement de l’instrument, inspirent quelques uns des premiers chefs-d’œuvre de Beethoven ; et les éléments qui, les premiers, permettent au style pianistique du compositeur de se distinguer proviennent pour une bonne part de Clementi.

Ainsi, dès les années 1780, Clementi fait un emploi nouveau d’accords peu usités jusqu’alors : les octaves, principalement, mais aussi les sixtes et les tierces parallèles. Il étoffe ainsi sensiblement l’écriture pianistique, dotant l’instrument d’une puissance sonore inédite, qui impressionne certainement le jeune Beethoven ; lequel va rapidement intégrer, dès ses trois premières sonates, ces procédés dans son propre style. L’usage des indications dynamiques s’élargit dans les sonates de Clementi : pianissimo et fortissimo y deviennent fréquents et leur fonction expressive prend une importance considérable. Là aussi, Beethoven saisit les possibilités ouvertes par ces innovations ; et dès la sonate « Pathétique », ces principes se voient définitivement intégrés au style beethovénien.

Un autre point commun entre les premières sonates de Beethoven et celles — contemporaines ou antérieures — de Clementi est leur longueur, relativement importante pour l’époque : les sonates de Clementi dont s’inspire le jeune Beethoven sont en effet des œuvres d’envergure, souvent constituées de vastes mouvements. On y trouve les prémisses d’une nouvelle vision de l’œuvre musicale, conçue désormais pour être unique. Les sonates pour piano de Beethoven sont connues pour avoir été en quelque sorte son « laboratoire expérimental », celui duquel il tirait les idées nouvelles qu’il étendait ensuite à d’autres formes — comme la symphonie. Par elles, l’influence de Clementi s’est donc exercée sur l’ensemble de la production beethovénienne. Ainsi, comme le fait remarquer Marc Vignal[38], on trouve par exemple des influences importantes des sonates op. 13 no 6 et op. 34 no 2 de Clementi dans la Symphonie héroïque.

Le style héroïque et ses inspirateurs

Haendel et les anciens

Beethoven voyait en Haendel (1685-1759) le plus grand compositeur de l’histoire. Il s’en inspira dans plusieurs de ses dernières œuvres dont la Missa Solemnis et la Sonate opus 111.

Beethoven voyait en Haendel (1685-1759) le plus grand compositeur de l’histoire. Il s’en inspira dans plusieurs de ses dernières œuvres dont la Missa Solemnis et la Sonate opus 111.

Portrait de B. Denner, 1733.Une fois les influences « héroïques » assimilées, après avoir véritablement pris le « nouveau chemin »[9] sur lequel il souhaitait s’engager, et après avoir définitivement affirmé sa personnalité à travers les réalisations d’une période créatrice allant de la Symphonie Héroïque jusqu’à la Septième Symphonie, Beethoven cesse de s’intéresser aux œuvres de ses contemporains, et par conséquent d’être influencé par elles. Parmi ses contemporains, seuls Cherubini et Schubert l’enchantent encore ; mais en aucune manière il ne songe à les imiter. Méprisant par dessus tout l’opéra italien, et désapprouvant fermement le romantisme naissant, Beethoven sent alors le besoin de se tourner vers les « piliers » historiques de la musique : J.S. Bach et G.F. Haendel, ainsi que les grands maîtres de la renaissance, tels Palestrina. Parmi ces influences, la place de Haendel est plus que privilégiée : jamais sans doute n’eut-il de plus fervent admirateur que Beethoven ; qui (désignant ses œuvres complètes, qu’il vient de recevoir) s’écrie : « Voilà la vérité ! » ; ou encore Beethoven qui, au soir de sa vie, dit vouloir s’« agenouiller sur sa tombe ».

De l’œuvre de Haendel, la musique du dernier Beethoven prend souvent l’aspect grandiose et généreux, par l’emploi de rythmes pointés — comme c’est le cas dans l’introduction de la Sonate pour piano no 32, dans le premier mouvement de la Neuvième symphonie ou encore dans la seconde Variation Diabelli — ou même par un certain sens de l’harmonie, ainsi que le montrent les premières mesures du deuxième mouvement de la Sonate pour piano no 30, entièrement harmonisées dans le plus pur style haendelien.

C’est également l’inépuisable vitalité caractéristique de la musique de Haendel qui fascine Beethoven, et que l’on retrouve par exemple dans le fugato choral sur « Freude, schöner Götterfunken » qui suit le célèbre « Seid umschlungen, Millionen », dans le finale de la Neuvième symphonie : le thème qui y apparaît, balancé par un puissant rythme ternaire, relève d’une simplicité et d’une vivacité typiquement haendeliennes jusque dans ses moindres contours mélodiques. Un nouveau pas est franchi avec la Missa Solemnis, où la marque des grandes œuvres chorales de Haendel se fait plus que jamais sentir. Beethoven est même tellement absorbé dans l’univers du Messie qu’il en retranscrit note pour note l’un des plus célèbres motifs de l’Halleluja dans le Gloria. Dans d’autres œuvres, on retrouve la nervosité que peuvent revêtir les rythmes pointés de Haendel parfaitement intégrée au style beethovénien, comme dans l’effervescente Grande Fugue ou encore dans le second mouvement de la Sonate pour piano no 32, où cette influence se voit peu à peu littéralement transfigurée.

Enfin, c’est également dans le domaine de la fugue que l’œuvre de Haendel imprègne Beethoven. Si les exemples du genre écrits par l’auteur du Messie reposent sur une parfaite maîtrise des techniques contrapuntiques, elles se fondent généralement sur des thèmes simples et suivent un cheminement qui ne prétend pas à l’extrême élaboration de fugues de Bach. C’est ce qui a dû satisfaire Beethoven, qui d’une part partage avec Haendel le souci de construire des œuvres entières à partir d’un matériau aussi simple et réduit que possible, et qui d’autre part ne possède pas les prédispositions pour le contrepoint qui lui permettraient d’y chercher une excessive sophistication.

Le style

Un compositeur classique

La théorie des trois périodes et ses limites

Postérité

L’héritage au XIXe siècle

La remise en cause du modèle beethovénien

- « Beethoven, l’un de ces hommes dont il est établi de la manière la plus sûre qu’ils ont eu du génie, n’avait pas de goût. (…) Il n’est pas question ici de diminuer en quoi que ce soit la gloire de Beethoven. Il ne s’agit que d’un méchant tour joué par la fée Bon Goût, qu’on avait oublié d’inviter au baptême. » (Debussy, 1910)[39]

Beethoven au XXe siècle

Beethoven au XXIe siècle

L’œuvre de Beethoven

Dans l’histoire musicale, l’œuvre de Beethoven représente une transition entre l’ère classique (approximativement 1750-1810) et l’ère romantique (approximativement 1810-1900). Si ses premières œuvres sont influencées par Haydn ou Mozart, ses œuvres de maturité sont riches d’innovations et ont ouvert la voie aux musiciens au romantisme exacerbé, tels Brahms (dont Hans von Bulow déclara que sa Première Symphonie était "la Dixième de Beethoven[40]!" probablement à cause de son finale où Brahms introduit volontairement un thème proche de celui de l'Hymne à la Joie en hommage au Maître), Schubert, Wagner ou encore Bruckner, :

- L’ouverture de sa Cinquième Symphonie (1807), expose un motif violent — motif omniprésent dès ses œuvres de jeunesse —, qui est réutilisé tout au long des quatre mouvements. La transition du troisième au dernier mouvement se fait attacca (sans interruption) ;

- la Neuvième Symphonie (1824) est la première symphonie à introduire un chœur, au quatrième mouvement. L’ensemble de ce traitement orchestral représente une véritable innovation ; Ajoutons que la mystérieuse introduction de 16 mesures, à incertitude tonale (seules les trois notes la, ré, mi sont utilisées, on ne connait donc ni la tonalité ni le mode: majeur ou mineur?) qui ouvre la symphonie, inspirera Bruckner. Par ailleurs, sa Huitième symphonie comporte une interversion des places du Scherzo et de l'Adagio comme dans la Neuvième

- son opéra, Fidelio, utilise les voix comme des instruments symphoniques, et ce, sans se soucier des limitations techniques des choristes.

Sur le plan de la technique musicale, l’emploi de motifs qui nourrissent des mouvements entiers est considéré comme un apport majeur. D’essence essentiellement rythmique — ce qui constitue une grande nouveauté — ces motifs se modifient et se multiplient pour constituer des développements. Il en va ainsi des très fameux :

- premier mouvement du Quatrième Concerto pour piano (donné dès les premières mesures) ;

- premier mouvement de la Cinquième Symphonie (idem) ;

- deuxième mouvement de la Septième Symphonie (au rythme anapestique) : le tourbillonnement toujours renouvelé qui en résulte est extrêmement saisissant, à l’origine de cette grande véhémence qui « vient », sans cesse, chercher l’auditeur.

Beethoven est aussi l’un des tout premiers à se pencher sur l’orchestration avec autant de soin. Dans les développements, des associations changeantes, notamment au niveau des pupitres de bois, permettent d’éclairer de façon singulière les retours thématiques, eux aussi légèrement modifiés sur le plan harmonique. Les variations de ton et couleur qui s’ensuivent renouvellent le discours tout en lui conservant les repères de la mémoire.

Si les œuvres de Beethoven sont aussi appréciées, c’est également grâce à leur force émotionnelle, caractéristique du romantisme.

Le grand public connaît surtout ses œuvres symphoniques, souvent novatrices, en particulier les symphonies « impaires » (3, 5 ,7 et 9) et la sixième, dite Pastorale. Ses œuvres concertantes les plus connues sont le Concerto pour violon et, surtout, le Cinquième Concerto pour piano, dit L’Empereur. Sa musique instrumentale est appréciée au travers de quelques magnifiques sonates pour piano, parmi les 32 qu’il a écrites. D’aspect plus classique, sa musique de chambre, comportant notamment 16 quatuors à cordes, est moins connue.

Œuvres symphoniques

Ludwig van Beethoven Symphonie no 9 en ré mineur op. 125 — Partition autographe, 4e mouvement

Ludwig van Beethoven Symphonie no 9 en ré mineur op. 125 — Partition autographe, 4e mouvement

Haydn a composé plus de 100 symphonies et Mozart plus de 40. De ses prédécesseurs, Beethoven n’a pas hérité de la productivité car il n’a composé que neuf symphonies, et en a ébauché une dixième. Mais chez Beethoven, les neuf symphonies ont toutes une identité propre. Curieusement, plusieurs compositeurs romantiques ou post-romantiques sont morts après leur neuvième (achevée ou non), d’où une légende de malédiction attachée à ce chiffre : Beethoven, Bruckner, Dvorak, Mahler, Schubert, mais aussi Ralph Vaughan Williams.

Les deux premières symphonies de Beethoven sont d’inspiration et de facture classiques. Cependant, la 3e symphonie, dite « Héroïque », va marquer un grand tournant dans la composition d’orchestre. Beaucoup plus ambitieuse que les précédentes, l’Héroïque se démarque par l’ampleur de ses mouvements et le traitement de l’orchestre. Le premier mouvement, à lui seul, est plus long que la plupart des symphonies écrites à cette date. Cette œuvre monumentale, écrite au départ en hommage à Napoléon avant qu’il ne soit sacré empereur, révèle Beethoven comme un grand architecte musical et est considérée comme le premier exemple avéré de romantisme en musique.

Bien que plus courte et souvent considérée comme plus classique que la précédente, les tensions dramatiques qui parsèment l’œuvre font de la 4e symphonie une étape logique du cheminement stylistique de Beethoven. Puis viennent deux monuments créés le même soir, la 5e symphonie et la 6e symphonie. La cinquième et son fameux motif à quatre notes, souvent dit « du destin » (le compositeur aurait dit, en parlant de ce célèbre thème, qu’il représente « le destin qui frappe à la porte ») peut se rapprocher de la troisième par son aspect monumental. Un autre aspect novateur est l’utilisation répétée du motif de quatre notes sur lequel repose presque toute la symphonie. La 6e symphonie dite « Pastorale », évoque à merveille la nature que Beethoven aimait tant. En plus de moments paisibles et rêveurs, la symphonie possède un mouvement où la musique peint un orage des plus réalistes.

La 7e symphonie est, malgré un second mouvement en forme de marche funèbre, marquée par son aspect joyeux et le rythme frénétique de son finale, qualifié par Richard Wagner, d’« Apothéose de la danse ». La symphonie suivante, brillante et spirituelle, revient à une facture plus classique. Enfin, la Neuvième symphonie est la dernière symphonie achevée et le joyau de l'ensemble. Durant plus d’une heure, c’est une symphonie en quatre mouvements qui ne respecte pas la forme sonate. Chacun d’eux est un chef-d’œuvre de composition qui montre que Beethoven s’est totalement affranchi des conventions classiques et fait découvrir de nouvelles perspectives dans le traitement de l’orchestre. C'est à son dernier mouvement que Beethoven ajoute un chœur et un quatuor vocal qui chantent l'Hymne à la joie, un poème de Friedrich von Schiller. Cette œuvre appelle à l'amour et à la fraternité entre tous les hommes et la partition fait maintenant partie du patrimoine mondial de l'Unesco. L'Hymne à la joie a été choisi comme hymne européen.

Concertos et œuvres concertantes

A l’âge de 14 ans, Beethoven avait déjà écrit un modeste concerto pour piano en mi bémol majeur (WoO 4), resté inédit de son vivant. Seule subsiste la partie de piano avec des répliques d’orchestre assez rudimentaires. Sept ans plus tard, en 1791, il semble que deux autres concertos aient figuré parmi ses réalisations les plus impressionnantes, mais malheureusement rien ne subsiste qui puisse être attribué avec certitude à la version originale hormis un fragment du deuxième concerto pour violon. Vers 1800, il composa deux romances pour violon et orchestre (Op. 40 et Op. 50). Mais Beethoven reste avant tout un compositeur de concertos pour piano, œuvres dont il se réservait l’exécution en concert. Sauf pour le dernier, où sa surdité l’ayant complètement atteint, il a dû laisser son élève Czerny le jouer le 28 novembre 1811 à Vienne. De tous les genres, le concerto est celui le plus atteint par sa surdité. En effet, il n’en composa plus une fois devenu sourd.

Les concertos les plus importants sont donc les cinq pour pianos. Contrairement aux concertos de Mozart, ce sont des œuvres spécifiquement écrites pour le piano alors que Mozart laissait la possibilité d’utiliser le clavecin. Il fut l’un des premiers à composer exclusivement pour le pianoforte et imposa ainsi une nouvelle esthétique sonore du concerto de soliste. La numérotation des concertos respecte l’ordre de création hormis pour les deux premiers. En effet, le premier concerto fut composé en 1795 et publié en 1801 alors que le deuxième concerto présente une composition antérieure (commencée vers 1788) mais une publication seulement en décembre 1801. Toutefois, la chronologie en reste imprécise : lors du premier grand concert public de Beethoven, au Hofburgtheater de Vienne, le 29 mars 1795, un concerto a été créé mais on ignore s’il s’agissait de son premier ou de son deuxième. La composition du troisième concerto a lieu pendant la période où il achève ses premiers quatuors et ses deux premières symphonies, ainsi que quelques grandes sonates pour piano. Il déclare savoir désormais écrire des quatuors et va maintenant savoir écrire des concertos. Sa création a eu lieu lors du grand concert public à Vienne le 5 avril 1803. Le quatrième concerto prend naissance au moment où le compositeur s’affirme dans tous les genres, avec la composition des quatuors Razoumovski, à la sonate Appassionata, à la symphonie héroïque et à son opéra Léonore. De ces cinq concertos, le cinquième concerto est le plus typique du style beethovénien. Sous-titré « L’empereur », il est composé à partir de 1808, période de troubles politiques dont on retrouve les traces sur son manuscrit avec des annotations comme « Auf die Schlacht Jubelgesang » (« Chant de triomphe pour le combat »), « Angriff » (« Attaque »), « Sieg » (« Victoire »).

L’unique Concerto pour violon (Op 61) de Beethoven date de 1806 et répond à une commande de son ami Franz Clement. Il en fit une transcription pour piano, parfois désigné Sixième concerto (Op 61a). Beethoven composa également un Triple Concerto pour violon, violoncelle et piano (Op 56) en 1803-1804

Musique de scènes

Beethoven a encore composé plusieurs superbes ouvertures (Léonore III, Les Créatures de Prométhée, Egmont, Le Roi Étienne, Coriolan, La Consécration de la maison), une Fantaisie pour piano, chœur et orchestre, dont l’un des thèmes sera à l’origine de l’Hymne à la Joie.

Enfin Beethoven sera l’auteur d’un unique opéra, Fidelio, œuvre à laquelle il tiendra le plus, et certainement celle qui lui a coûté le plus d’efforts. En effet cet opéra est construit sur la base d’un premier essai qui a pour titre Leonore, opéra qui n’a pas reçu un accueil favorable du public. Il reste néanmoins les trois versions d’ouverture de Leonore, la dernière étant souvent interprétée avant le finale de Fidelio.

Musique pour piano

Bien que les symphonies soient ses œuvres les plus populaires et celles par qui le nom de Beethoven est connu du grand public, c’est certainement dans sa musique pour le piano (ainsi que pour le quatuor à cordes) que se distingue le plus le génie de Beethoven. Très tôt reconnu comme un maître dans l’art de toucher le piano-forte, le compositeur va, au cours de son existence, s’intéresser de près à tous les développements techniques de l’instrument afin d’exploiter toutes ses possibilités.

Sonates pour piano

Traditionnellement, on dit que Beethoven a écrit 32 sonates pour piano, mais en réalité il existe 35 sonates pour piano totalement achevées. Les trois premières étant les sonates pour piano WoO 47, composées en 1783 et dites Sonates à l’Électeur. Pour ce qui est des 32 sonates traditionnelles, œuvres d’importance majeure pour Beethoven puisqu’il a donné un numéro d’opus à chacune d’elle, leur composition s’échelonne sur une vingtaine d’années. Cet ensemble, aujourd’hui considéré comme l’un des monuments dédiés à l’instrument, témoigne, encore plus que les symphonies, du cheminement stylistique du compositeur au cours des années. Les sonates, de forme classique au début, vont peu à peu s’affranchir de cette forme et ne plus en garder que le nom, Beethoven se plaisant à commencer ou à terminer une composition par un mouvement lent, par exemple comme dans la célèbre sonate dite « au Clair de Lune », à y inscrire une fugue (voir le dernier mouvement de la Sonate no 31 en La Bémol Majeur, op. 110), ou à nommer sonate une composition à deux mouvements (voir les Sonates no 19 et 20, op. 49, 1-2).

Au fur et à mesure, les compositions gagnent en liberté d’écriture, sont de plus en plus architecturées, et de plus en plus complexes. On peut citer parmi les plus célèbres l’Appassionata (1804), la Waldstein de la même année, ou Les Adieux (1810). Dans la célèbre Hammerklavier (1819), longueur et difficultés techniques atteignent des proportions telles qu’elles mettent en jeu les possibilités physiques de l’interprète comme celles de l’instrument, et exigent une attention soutenue de la part de l’auditeur. Elle fait partie des cinq dernières sonates, qui forment un groupe à part dit de la « dernière manière ». Ce terme désigne un aboutissement stylistique de Beethoven, dans lequel le compositeur, désormais totalement sourd et possédant toutes les difficultés techniques de la composition, délaisse toutes considérations formelles pour ne s’attacher qu’à l’invention et à la découverte de nouveaux territoires sonores. Les cinq dernières sonates constituent un point culminant de la littérature pianistique. La « dernière manière » de Beethoven, associée à la dernière période de la vie du maître, désigne la manifestation la plus aiguë de son génie et n’aura pas de descendance.

À côté des 32 sonates, il ne faut pas négliger les Bagatelles, les nombreuses séries de variations, diverses œuvres d'importance non négligeable (notamment les rondos op. 51) ainsi que quelques pièces pour piano à quatre mains.

Bagatelles

Les bagatelles sont des pièces brèves, fortement contrastées, souvent publiées en recueils. Le premier recueil op. 33, rassemblé en 1802 et édité en 1803 à Vienne, consiste en 7 bagatelles d'une centaine de mesures chacune, toutes dans des tonalités majeures. L'accent est mis sur le lyrisme comme on peut notamment le voir dans l'indication pour la bagatelle n°6 : con una certa espressione parlante ("avec une certaine expression parlée"). Le recueil suivant (Op. 119) comporte 11 bagatelles, mais se compose en fait de deux recueils (bagatelles 1 à 6 d'un côté et 7 à 11 de l'autre). Le second fut le premier constitué, en 1820, à la demande de son ami Friedrich Starke afin de contribuer à une méthode pour piano. En 1822, l'éditeur Peters demanda des œuvres à Beethoven. Il rassembla 5 premières pièces qui avaient été composées de nombreuses années plus tôt et les retoucha de différentes manières. Cependant, aucune de ces 5 pièces ne présentait une conclusion satisfaisante pour Beethoven et il composa donc une sixième bagatelle. Peters refusa de publier la série de 6 et c'est Clementi qui la fit paraître en ajoutant les pièces écrites pour Starke afin de constituer le recueil de 11 pièces tel qu'on le connaît aujourd'hui. Son dernier recueil (Op. 126) est uniquement composé à partir de bases nouvelles. Il est formé de 6 bagatelles composées en 1824. Lorsque Beethoven travaillait à ce recueil, il y avait 5 autres bagatelles achevées qui sont aujourd'hui restées seules à côté des trois recueils. La plus connue, datant de 1810, est la Lettre à Élise (WoO 59). Les 4 autres sont : WoO 52, 56, 81 (connue comme étant une allemande) et Hess 69. Beaucoup d'autres petites pièces peuvent être considérées comme bagatelle en tant que telle, mais elles n'ont jamais fait partie d'un projet quelconque de Beethoven de les publier dans un recueil. Voir dans les pièces mineures.

Variations

Les séries de variations peuvent être vues période par période. Il composa vingt séries au total d’importance très diverse. Celles d'importance majeure pour Beethoven sont celles pour lesquelles il attribua un numéro d’Opus, à savoir : les 6 Variations sur un thème original en ré majeur Op. 76, les 6 Variations sur un thème original en fa majeur Op. 34 (Variations sur les ruines d’Athènes), les 15 Variations sur le thème des Créatures de Prométhée en mi bémol majeur, Op. 35 (Appelées à tort Variations Héroïque du fait que le thème des Créatures de Prométhée (Op. 43) a été repris par Beethoven pour le dernier mouvement de sa symphonie no 3, symphonie dite Héroïque. Mais le thème a bien initialement été composé pour les Créatures de Prométhée) et enfin le monument du genre, les variations Diabelli opus 120.

La première période est celle où Beethoven se trouve à Vienne. La première œuvre jamais publiée par Beethoven est les variations en ut mineur WoO 63. Elles furent composées en 1782 (Beethoven avait 11 ans). Avant son départ pour Vienne en 1792, Beethoven composa 3 autres séries (WoO 64 à 66).

Viennent ensuite les années 1795-1800, au cours desquelles Beethoven composa pas moins de 9 séries (WoO 68 à 73 et 75 à 77). La plupart sont fondées sur des airs d'opéras et de Singspiels à succès et presque toutes comportent une longue coda dans laquelle le thème est développé au lieu d'être simplement varié. C'est également à cette époque que Beethoven commença à utiliser des thèmes originaux pour ses séries de variations.

Arrive ensuite l'année 1802 où Beethoven composa 2 séries plus importantes et inhabituelles. Il s'agit des six variations en fa majeur op. 34 et des 15 variations et fugue en mi bémol majeur op. 35. Comme il s'agit d'œuvres majeures, il leur attribua un numéro d'opus (aucune des séries antérieures n'a de numéro d'opus). L'idée de départ dans l'opus 34 était d'écrire un thème varié dans lequel chaque variation aurait une mesure et un tempo propres. Il décida également d'écrire chacune des variations dans une tonalité particulière. Le thème était ainsi non seulement soumis à la variation mais subissait aussi une transformation complète de caractère. Par la suite, des compositeurs comme Liszt feront grand usage de la transformation thématique mais elle était étonnante en 1802. Les variations op. 35 sont encore plus novatrices. Beethoven utilise ici un thème du finale de son ballet "Les créatures de Prométhée", thème qu'il utilisa également dans le finale de la Symphonie Héroïque, ce qui donna son nom aux variations ("Eroica"). La première innovation se trouve dès le départ où, au lieu d'énoncer son thème, Beethoven en présente uniquement la ligne de basse en octaves, sans accompagnement. Viennent ensuite 3 variations dans lesquelles cette ligne de basse est accompagnée par un, deux puis trois contrechants, tandis que la ligne de basse apparaît à la basse, dans le médium, puis dans l'aigu. Le thème véritable apparaît enfin suivi de 15 variations. La série se finit sur une longue fugue fondée sur les 4 premières notes de la ligne de basse de départ. Puis viennent deux nouvelles doubles variations avant une brève section finale qui conclut l'œuvre.

La dernière période va de 1802 à 1809 où Beethoven composa 4 séries (WoO 78 à 80 et op. 76). À partir de 1803, Beethoven eut tendance à se concentrer sur des œuvres plus vastes (Symphonies, quatuors à cordes, musique de scènes). Les 2 premières des 4 séries énoncées, composées en 1803, se basent sur des mélodies anglaises : God Save the Queen et Rule, Britannia! de Thomas Arne. La 3ème fut écrite en ut mineur sur un thème original en 1806. Le thème se distingue par sa concentration extrême : 8 mesures seulement. La mesure reste inchangée dans les 32 variations. Mise à part dans la section centrale de 5 variations (n° 12 à 16) en ut majeur, c'est la tonalité d'ut mineur qui définit le climat de l'œuvre. Contrairement à ce que certains pourraient attendre, voulant voir cette série parmi les plus grandes œuvres de Beethoven, le compositeur la publia sans numéro d'opus et sans dédicataire. Ses origines restent obscures. Puis viennent les 6 variations en ré majeur op. 76, composées en 1809 et dédiées à Franz Oliva, un ami de Beethoven. Il réutilisa plus tard le thème de cette série en 1811 pour le Singspiel en un acte "Les Ruines d'Athènes". Dix années s'écoulèrent avant que Beethoven n'aborde sa dernière série de variations.

Finalement, en 1822, l’éditeur et compositeur Anton Diabelli eut l’idée de réunir en un recueil des pièces des compositeurs majeurs de son époque autour d’un unique thème musical de sa propre composition. L’ensemble de ces variations devait servir de panorama musical de l’époque. Beethoven, sollicité, et qui n’avait pas écrit pour le piano depuis longtemps, se prit au jeu, et au lieu de fournir une variation, en écrivit 33, qui furent publiées dans un fascicule à part. Les Variations Diabelli, de par leur invention, constituent le véritable testament de Beethoven pianiste.

Pièces "mineures"

Beaucoup d'autres petites pièces auraient pu prendre place dans les recueils de bagatelles. L'une d'elles est le rondo a capriccio op. 129, qu'il composa en 1795 et qu'on trouva dans ses papiers après sa mort, pas tout à fait achevé. C'est Diabelli qui fit les additions nécessaires et le publia peu de temps après sous le titre La colère pour un sou perdu. Ce titre figurait sur le manuscrit original mais n'était pas de la main de Beethoven et on ne sait pas si celui-ci avait l'approbation du compositeur. Les autres pièces brèves dans le style de la bagatelle vont de l'allegretto en ut mineur (WoO 53) au minuscule Allegretto quasi andante de 13 mesures en sol mineur (WoO 61a).

Autres pièces substantielles, l'Andante favori en fa majeur (WoO 57) et la fantaisie en sol mineur (Op 77). L'andante fut écrit pour servir de mouvement lent à la sonate "L'Aurore" mais Beethoven le remplaça par un mouvement beaucoup plus court. La fantaisie est très peu connue et est pourtant une composition assez extraordinaire. Elle est d'un caractère sinueux et improvisé : elle commence par des gammes en sol mineur et après une série d'interruptions se conclut par un thème et des variations dans la tonalité de si majeur.

Enfin, les deux rondos op. 51, composés indépendamment l'un de l'autre et publiés en 1797 et 1802, sont de proportions comparables à l'andante et à la fantaisie. Ils existent deux autres rondos (WoO 48 & 49) que Beethoven composa à l'âge de 12 ans environ.

Beethoven composa également des danses pour piano. Il s'agit des Ecossaises et Valses WoO 83 à 86, des 6 menuets WoO 10, des 7 ländler WoO 11 et des 12 allemandes WoO 12. Il existe toutefois une pièce d'importance en la Polonaise en ut majeur op. 89 qui fut composée en 1814 et dédiée à l'impératrice de Russie.

Pièces pour piano à 4 mains

Il existe très peu d'œuvres pour piano à 4 mains. Elles se résument à 2 séries de variations, une sonate, trois marches. La première série de variations (WoO 67) qui en compte huit est basée sur un thème du mécène Waldstein. La seconde série sur son propre lied "Ich denke dein" (WoO 74) fut commencée en 1799, où Beethoven composa le lied et 4 variations, puis publiée en 1805 après l'ajout de deux autres variations. La sonate (Op 6) est en deux mouvements et fut composée autour de 1797. Les marches (Op 45) sont une commande du comte Browne et furent écrites vers 1803. Enfin, Beethoven réalisa la transcription de sa "grande fugue" opus 133 (Op 134) pour duo de pianistes. Il s'agissait à l'origine du finale du quatuor à cordes op. 130 mais les critiques furent tellement mauvaises que Beethoven se trouva contraint de réécrire un autre finale et l'éditeur eut l'idée de transcrire le finale original pour piano à 4 mains.

Pièces pour orgue

Beethoven n'écrivit pratiquement rien pour l'orgue. Tout ce qu'on connait est une fugue à 2 voix en ré majeur (WoO 31) composé à l'âge de 11 ou 12 ans et deux préludes pour piano ou orgue (Op 39) composés en 1789.

Musique de chambre

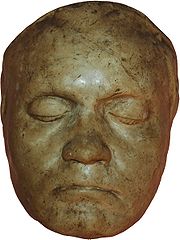

Buste de Ludwig van Beethoven

Buste de Ludwig van Beethoven

Quatuors à cordes

Le grand monument de la musique de chambre de Beethoven est formé par les 16 quatuors à cordes. C’est sans doute pour cette formation que Beethoven a confié ses plus profondes inspirations. Le quatuor à cordes a été popularisé par Boccherini, Haydn puis Mozart, mais c’est Beethoven qui a le premier utilisé au maximum les possibilités de cette formation. Les six derniers quatuors et la « Grande Fugue » en particulier, constituent le sommet insurpassé du genre. Depuis Beethoven, le quatuor à cordes n’a cessé d’être un passage obligé des compositeurs et un des plus hauts sommets fut sans doute atteint par Schubert. C’est néanmoins dans les quatuors de Bartók que l’on trouve l’influence la plus profonde mais aussi la plus assimilée des quatuors de Beethoven ; on peut alors parler d’une lignée « Haydn-Beethoven-Bartók » — trois compositeurs partageant à bien des égards une même conception de la forme, du motif et de son usage, et tout particulièrement dans ce genre précis.

Sonates pour violon

À côté des quatuors, Beethoven a écrit de belles sonates pour violon et piano, les premières étant l’héritage direct de Mozart, alors que les dernières, notamment la « Sonate à Kreutzer » s’en éloignent pour être du pur Beethoven, cette dernière sonate étant quasiment un concerto pour piano et violon. La dernière sonate no 10 revêt un caractère plus introspectif que les précédentes, préfigurant à cet égard les derniers quatuors à cordes.

Sonates pour violoncelle

Cycle moins connu que ses sonates pour violon ou ses quatuors, ses sonates pour violoncelle et piano, au nombre de cinq, font partie des œuvres réellement novatrices de Beethoven. Il y développe des formes très personnelles, éloignées du schéma classique qui perdure dans ses sonates pour violon. Avec des virtuoses tels que Luigi Boccherini ou Jean-Baptiste Bréval, le violoncelle a acquis de la notoriété en tant qu'instrument soliste à la fin du XVIIIe siècle. Cependant, après les concertos de Vivaldi et l'importance du violoncelle dans la musique de chambre de Mozart, c'est avec Beethoven que pour la première fois, le violoncelle est traité dans le genre de la sonate classique.

Les deux premières sonates (Op. 5) sont composées en 1796 et dédiées au roi Frédéric-Guillaume II de Prusse. Ce sont des œuvres de jeunesse (Beethoven avait 26 ans), qui présentent pourtant une certaine fantaisie et liberté d'écriture. Toutes deux ont la même construction, à savoir une large introduction en guise de mouvement lent puis deux mouvements rapides de tempo différents. Ces sonates s'éloignent donc du modèle classique, dont on peut trouver un parfait exemple dans les sonates pour piano opus 2. La première de ces sonates, en fa majeur, comporte en fait une forme sonate en son sein. En effet, après l'introduction s'enchaine une partie présentant cette forme : un allegro, un adagio, un presto et un retour à l’allegro. Le rondo final présente une métrique ternaire, contrastant avec le binaire du mouvement précédent. La seconde sonate, en sol mineur, a un caractère tout différent. Le développement et les passages contrapunctiques y sont bien d'avantage présents. Dans le rondo final, une polyphonie distrubant un rôle différent aux deux solistes prend la place à l'imitation et la répartition égale des thèmes entre les deux instruments telle qu'elle était pratiquée à l'époque, notamment dans les sonates pour violon de Mozart.

Beethoven ne recompose une autre sonate que bien plus tard, en 1807. Il s'agit de la sonate en la majeur opus 69, composée à la même période que les symphonies no 5 et 6, que les quatuors Razoumovski et que du concerto pour piano no 4. Le violoncelle entame seul le premier mouvement au cours duquel on découvre un thème qu'il réutilisera dans l’arioso dolente de la sonate pour piano opus 110. Le second mouvement est un scherzo présentant un rythme syncopé très marqué, pouvant faire penser au mouvement correspondant de la symphonie no 7. Suit un mouvement lent très court, faisant figure d'introduction au finale comme dans la sonate l'« Aurore », lequel présente un tempo séant à un mouvement conclusif.